2023年 5月 2日、ロンドン

SHLは本日、第三者販売業者である「日本エス・エイチ・エル」をpublic-to-private「P2P」取引で買収することを発表しました。日本エス・エイチ・エルは、1987年以来、日本市場におけるSHLグループのローカルパートナーです。

この取引により、グループはアジアで比類のない地位を獲得し、日本、インド、中国という三大市場のそれぞれでリーダーシップを発揮するとともに、SHL のグローバルなリーチを拡大し、米国、ヨーロッパ・中東・アフリカ、アジア太平洋地域のそれぞれで確固とした規模をもつ唯一のプレーヤーとなります。

取引は、日本の新卒採用サービスの大手プロバイダーであり、日本エス・エイチ・エル製品の長年のユーザーである、「マイナビ」との合弁事業として構成されています。

この買収は、職場におけるアセスメントのサプライヤーから、データインテリジェンスプラットフォームからインサイトを提供して従業員のライフサイクル全体の意思決定に情報を提供するタレントパートナーへの、SHLの戦略的進化における最新のステップです。

2018年以降、その変革においてM&Aが重要な役割を果たしてきました。これには、インドでのAspiring Mindsの買収や、Kenexa Talent AssessmentsでのIBMとの提携が含まれます。 グループはまた、コアのB2Bビジネスに集中するために、最近PDRIをピアソンに売却しました。

「日本エス・エイチ・エルは、30年以上にわたって我々が一緒に仕事をしてきた素晴らしい人々を擁する、市場をリードする企業です。彼らと一緒に、この重要で成長中の市場に我々の強力なSaaSソリューションをもたらすことができることを喜ばしく思います。」SHLのアンディ・ブラッドショー最高経営責任者(CEO)は述べています。「マイナビは、日本エス・エイチ・エルの主要な販売チャネルであり、比類のない市場知識を持っています。我々にとって、彼らは日本エス・エイチ・エルを一緒に成長させるための完璧なパートナーです。」

日本エス・エイチ・エルの奈良学代表取締役は、次のように述べています。「30年間、我々は哲学、文化、コミットメントをSHLと共有し、アセスメントを使用して顧客に大きな成果をもたらしてきました。リーダーが適切な人材を採用、能力開発、昇進させることに役立つ幅広いツールとテクノロジーに対する需要が高まっています。SHLグループに加わることで、我々は顧客により多くの価値を提供できるようになるでしょう。」

株式会社マイナビの西達也取締役常務執行役員は、次のように述べています。「マイナビは、日本エス・エイチ・エルおよびSHLグループとの長年にわたる関係を継続することを嬉しく思い、日本市場においてSHLグループの新しい製品群に大きなチャンスがあると考えています。」

取引は公開買付プロセスを完了しています。今年の夏に正式に完了する予定であり、合弁会社に事業の100%の所有権が与えられます。

プレスリリースの原文はこちらです。

https://www.shl.com/about/news-and-events/press-releases/shl-to-acquire-its-third-party-distributor-shl-japan/

日本エス・エイチ・エルの社員である私にとって、今回の動きは非常に楽しみです。

1987年の創業以降、2007年にSHLグループが日本エス・エイチ・エルの株を完全に手放すまで、当社にはグループの資本が入っていましたが、当社の経営に対してグループ側が過度な干渉をすることなく、我々は日本市場に適した製品やサービスの開発と普及に集中することができていました。

再度、グループの資本が入ることになって我々の強みが補強され、さらに世界最新のテクノロジーや製品をお客様に提供できるようになる可能性にワクワクしています。

はじめに

サクセッションプランは、重要なポジションや役職の後継者の育成や人材配置を計画的に行うための人事施策です。これにより、経営者や重要ポストの円滑な移行が可能となります。サクセッションプランの導入は継続的なリーダー育成と組織の持続的発展に貢献します。例えば、経営者や要職に就く者の予期せぬ退職があった場合でも、適切な後継者をスムーズに配置できます。また、サクセッションプランは、一連の取り組み(後継者の特定、スキルや経験を獲得するための育成プログラム、キーポストへの戦略的配置)により従業員の意欲とエンゲージメントを高める効果もあります。現在、日本では一部の大手企業やグローバル企業しかこの施策を導入していませんが、VUCA時代の今般、従来の人材登用ではこの環境を勝ち抜くリーダーを作ることは難しいとの認識のもと、多くの日本企業がサクセッションプランの導入を検討しています。

本コラムはサクセッションプランについて述べます。

サクセッションプランの必要性

SHLはサクセッションプランを「トップリーダーの職責を担う人材を特定し、準備するための組織戦略」と定義しています。毎年10~15%の企業でCEOが交代しています。企業は少なくとも2~3年前から複数のCEO後任候補を決め、円滑な交代のための準備に入らなければなりません。大手上場企業2,500社を対象としたグローバルな調査から、CEOの後任探しが難航した企業は平均18億ドルの株主価値を失うこと、CEO指名に時間がかかるほど業績が悪化すること、がはっきりしているからです。加えて新任CEOの40%が就任後1年半は目標達成に失敗するという推計もあり、トップリーダーの選抜はより難しくなっています。

世界中をみてもサクセッションプランがうまくいっている会社は多くありません。2021年の調査で自社に優秀な後継人材がいると回答した企業は11%だけでした。それなら社外から採用すればよいと考えるかもしれませんが、その方法はより困難です。社外人材の採用は社内人材の登用に比べコストが高く、成功率も低くなります。

サクセッションプランはあらゆる企業にとって重要なタレントマネジメント施策であることがお分かりいただけたと思います。

誰をサクセッションプランの対象にするか

サクセッションプランは上級幹部にのみ行う施策ではありません。全従業員のパフォーマンスとポテンシャルに関する客観的なデータを用いて行う全社的な施策です。部長と執行役員だけを対象にするのでは遅すぎます。より早期に後継人材を識別し、育成とストレッチアサイメントを与えます。そうしなければ、多様な優秀人材がいなくなってしまうからです。多様性の現状

経営幹部の女性比率が高い企業ほど収益性が高く、社会的責任を果たし、安全で質の高い顧客体験を提供しているという調査があります。成功する組織には多様なリーダーシップが必要なのです。600社25万人以上を対象にした調査「Women in the Workplace 2020」では、女性は男性の85%しか昇進しておらず、マネジャーの割合は女性38%、男性62%となっています。このデータを見ると女性よりも男性の方が優れたリーダーになる可能性が高いと考えてしまいます。しかし、実際は多くのリーダーシップコンピテンシーにおいて女性の方が男性よりも優れていることが証明されています。

女性も男性同様リーダーシップを発揮するとわかっているのに、なぜ同じ割合で昇進していないのでしょうか。それは、誰を昇進させるか、誰に高いポテンシャルがあり、最終的に誰が最高のリーダーになれるかについて、多くの企業が主観的で偏った意見に頼っているからです。

データアナリティクスの重要性

主観的で偏った意見を補正するためにはデータアナリティクスが必要です。多くの人事責任者がこの意見に賛同しています。2022年CHROが投資するトレンド第1位はデータアナリティクスでした。また、退職者が相次いでいる昨今、会社全体でどのように人材を確保し、将来の役割のための人材パイプラインを構築するかを考える上でもデータアナリティクスは必要です。

コンテクストとは

コンテクストとは文脈のこと。文脈とはリーダーが活動する環境全般を示す言葉です。ちょうどよい日本語訳がないため、ここではカタカナのコンテクストを用います。SHLはコンテクストの構成要素を役割、チーム、組織、外部環境の4つと捉えています。例えば、外部環境は働く国や業界、組織はビジネスの優先順位や組織構造、チームはチームメンバーの能力や価値観、役割は職務内容などを表します。

この4つの違いによりリーダーはそれぞれ異なるコンテクストで仕事をすることとなり、コンテクストはリーダーが対処しなければならない課題を規定します。

なぜコンテクストがリーダーの成功に重要なのか

今、私たちは不確かな時代を生きています。SHLは、この不確かな時代のリーダーを成功に導くものを明らかにするため、グローバルリーダー9,000名に対する3年間の調査を行いました。そこで発見したものがコンテクストです。約300個のコンテクストのうちリーダーに重要なものが27個あるとわかりました。そして、この27個をコンテクスト課題として定義し、個人属性とコンテクスト課題との関係を分析しました。その結果、個人属性(知能、パーソナリティ、コンピテンシー等)とコンテクスト課題との適合度を定量的に把握できるようになり、リーダーの成功を予測する力を4倍以上高めることができました。

リーダーは自分の特性に適した課題に対して能力を発揮できるのです。すべてのコンテクストに求められる共通のコンピテンシーは存在しません。求められるコンピテンシーはコンテクスト課題によって異なります。リーダーの成功はコンテクスト課題における適材適所によって促進できます。

終わりに

この研究を踏まえて、適切なサクセッションプランを導入するには何をすればよいでしょうか。まずは、全従業員のパフォーマンスとポテンシャルを客観的に表すデータをもってください。パフォーマンスに関するデータは、業績評価、行動評価、360度評価、職務経験、保有資格、受講した研修などがあります。ポテンシャルに関するデータは、知的能力、パーソナリティ、モチベーション、価値観などアセスメントを用いるものが中心です。これらの情報による客観的な早期の後継者選抜が最初の取り組みです。コンテクストを活用した後継人材の選抜については、Mobilize Solutionを用いることで可能となります。詳細はMobilize Solutionをご覧ください。

はじめに

日本企業の賃上げがはじまりました。円安とエネルギー高を背景とした物価の高騰により、社会全体としての賃上げのニーズが高まり、政府による税制支援もそれに拍車をかけています。報酬はタレントマネジメントにおける重要な要素です。本コラムでは、タレントマネジメントにおける報酬の重要性について述べます。

タレントマネジメントにおける報酬

従業員に対して労働の対償として賃金を支払うことは法律で義務づけられています。賃金を支払わなければ人を雇うことができませんので、金銭的報酬はタレントマネジメントの前提となります。しかし、単に労働の対償として賃金を支払うだけではタレントマネジメントになりません。重要なのは報酬を通じて、企業が従業員に対して、期待する行動をとるよう誘導していくこと。報酬をインセンティブとしてとらえる考え方です。インセンティブを使って従業員に組織が期待する行動をとってもらい、各組織での良い成果を生み出し、企業の業績向上や成長につなげていくのです。

企業におけるインセンティブ

インセンティブとは、人の行動や意思決定を促すために提供する報酬や利益のことです。企業が使えるインセンティブにはお金、休暇、職務、地位など様々なものがありますが、大きくお金と仕事に分類できます。お金によるインセンティブは、賃金や賞与、褒賞金などです。お金は誰にとっても魅力的であること、企業にとって量を調整しやすいことがこのインセンティブを導入するメリットです。一方、お金はそれが直接仕事のやりがいにつながるわけではなく、不満を解消することでモチベーションを維持するものです。これを衛生要因と呼びます。お金が不十分であったり、不公平であったりした場合、従業員はモチベーションを下げ、インセンティブの逆効果として働きます。お金によるインセンティブは、動機付け要因としてではなく、衛生要因として扱うことが重要です。

仕事によるインセンティブは、やりたい仕事、重要な仕事、面白い仕事を与えることです。昇進は日本企業にとって重要なインセンティブでした。もちろん地位の向上にはお金の向上も伴いますが、権限と承認が魅力の本質です。しかし、昇進はかつての魅力を失いつつあります。価値観や働き方の多様化に伴い、昇進を求める人が減っているからです。そして、昇進によるインセンティブにとってかわりつつあるものがキャリア自律支援です。働く人の幸せのためにライフステージに合った仕事内容や多様な働き方を会社が支援することがインセンティブとなっています。

このコラムではお金によるインセンティブ、金銭的な報酬をテーマに話を進めます。

なぜ賃上げが必要なのか

金銭的報酬が衛生要因であるために、現在の多くの会社が賃上げを検討せざるを得ない状況になっています。他社が賃上げを行っている中で、賃金を変えなければ相対的な報酬は低下します。お金に対する不満は、自分の経験や社内との比較だけでなく、社外や社会との比較によっても発生するのです。企業の立場から現在賃上げが必要な理由を整理しておきましょう。

賃上げが必要な理由は人材獲得競争に勝つためです。賃上げをしないことで二つの大きな問題が発生します。

一つ目の問題は採用です。競合他社との採用競争において優秀な人材を確保するためには、適正な賃金水準を設定することが重要です。キャリア採用の場合、人材の実績や経験、過去のポストや職務内容から緩やかに賃金相場が形成されますので、相場に比べて賃金が低ければ人材採用は著しく困難になります。新卒採用の場合、初任給による比較は容易ですが、求職者は初任給よりも平均年収やモデル年収に注目しますので、初任給だけでなく全体の賃金水準を適正にする必要があります。

次の問題は従業員の離職です。賃金が適正でない場合、優秀な人材が他社に流れてしまいます。優秀な人材は他社から高い年収で内定が得られるため、転職活動を通じて自分の賃金相場を知り、やがて転職してゆくことになります。賃金に対する不満が転職活動を活性化し、これが従業員のエンプロイヤビリティを顕在化させ、エンプロイヤビリティの高い人材、つまり優秀な人材から順に会社を去っていくのです。

もちろん、仕事によるインセンティブやその他の様々な魅力が動機付け要因となり人材獲得競争における競争優位をもたらすこともあるでしょう。しかし、賃金に対する欲求が満たされなければ、内発的な動機付けは困難であることは、マズローの欲求段階説を見ても明らかです。

多くの企業が賃上げに動いている現在の日本において、賃上げしないことは相対的に報酬水準を下げる行為です。賃上げによって報酬を適正な水準にし続けることは、優秀人材の獲得と維持のために必要不可欠です。

納得できる制度を作る

インセンティブとして賃金体系を作る際に考慮すべきは、成果や求める行動と処遇がつながっていることだけでなく、従業員が納得できる金額であるということです。人は自分の賃金が納得いくものかどうかを確認するために一般的に三つの方法を用います。

一つ目は社内での比較です。自分の上司、同僚、先輩、後輩、他部署の人などと比較して、納得できるかどうかです。給与制度や賃金テーブルを開示することは納得感を高める有効な方法です。

二つ目は自分の経験による比較です。極めて主観的な比較なので制度的に解決するのは困難ですが、本人が納得できれば特別な対応を必要としません。従業員の気持ちを受け止める企業側の姿勢が重要です。

三つ目は社外との比較です。自分の適正な賃金を知るために最も簡便な方法は転職活動を行うことです。他社が自分の職務経験、実績、能力やポテンシャルに対していくら出してくれるかを確認すれば、自分の賃金相場がわかります。ネットフリックスは優秀な人材にどこよりも高い報酬を提示することで有名な会社ですが、社員に対して定期的に他社と面接することを推奨しています。これが自社の賃金が他社と遜色のない水準であることを知る効率的な方法だからです。

納得性の重要さ

タレントマネジメントにおける報酬には納得性が重要です。あまりに当たり前過ぎてお叱りを受けそうですが、納得性が重要な理由は以下2点に要約できると考えます。一つ目はモチベーションを高めるから。タレントマネジメントにおけるあらゆる活動は人材の動機付けにつながっています。人は能力やスキルがあってもやる気にならなければ動きません。ここが機械や人工知能と生身のヒトとの大きな違いです。

二つ目はエンゲージメントを高めるからです。納得性は従業員と会社の信頼関係の基礎です。信頼があるから自分の将来を会社に託すことができるのです。このことをエンゲージメントといいます。

終わりに

今回はタレントマネジメントにおける報酬、特に賃金の重要性について述べました。今までも金銭的報酬はタレントマネジメントの重要なテーマでしたが、すべての日本企業がすぐに取り組まなければならない緊急性はありませんでした。長期に及ぶデフレが日本全体の賃金の上昇を止めていたからです。しかし、物価上昇と賃上げが進む現在の日本において、報酬マネジメントは緊急性を伴う最重要課題になっています。Wes はスウェーデンを拠点とするエグゼクティブ サーチ組織であり、ダイバーシティとインクルージョンに特に重点を置いています。クライアントが最高の人材を採用するのを支援し、リーダーシップと戦略的コンサルティングのパートナーとしての役割を果たしています。彼らは、幅広い業界の民間、公共、および非営利セクターの企業と協力しています。Wesとその顧客は、リーダーシップ(特に経営チームや取締役会)がより多様であることは、事業や収益性、そして持続可能性にとってプラスであると考えています。

Wes は顧客のリーダーシップの多様性、影響力、定着率を高めるためにバイアス(偏見)のない正確な人事決定を行うべく、SHL と提携しました。

SHL のソリューションにより、Wes は候補者の仕事の好みとコンピテンシーを客観的かつ迅速に評価しました。そして顧客の採用要件や開発要件に基づいて、科学的に選択されたプロファイルと候補者の評価とを一致させました。様々なアセスメントが幅広く利用できるため、採用プロセスを特定の役割、レベル、および業界に合わせて簡単に調整することが可能でした。

その後Wes は、各候補者の適合性、ポテンシャルおよび能力開発ギャップが記載された包括的なリポートを顧客に提供しました。これにより、顧客は候補者をより深く理解し、採用された候補者の能力開発やオンボーディングを改善するための知見を得ることができました。

Wes と SHL のソリューションにより、顧客は十分な情報に基づいた意思決定を行い、リーダーシップの多様性と業績を向上させることができます。

『SHLは、顧客に提供する価値の創造を支援してくれる信頼できるパートナーです。』(カロリーナ・エングストローム、Wes CEO)

原文はこちらです。https://www.shl.com/resources/by-type/case-studies/wes/

原文には動画が含まれており、動画内でWes CEOカロリーナ・エングストローム氏がOPQはリーダーを評価する上で完璧なツールだ、と述べています。

ハイブリッドワークが一般化し、24卒採用においても対面での選考プロセスが増えてきています。こうした流れを受け、コロナの影響で中止、あるいはオンラインで代替していた「グループ討議」を「対面」で復活させる動きが徐々に現れ始めています。

グループ討議を「対面」で実施する場合と、「オンライン」で実施する場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。「オンライン」と「対面」ではどのような違いがあるのか、注意すべきポイントは何なのか、改めて整理してみましょう。

グループ討議はオンラインと対面でどのように変わるか?

ここでは「参加の手軽さ」「環境の違い」「評価の内容・質」の3つに焦点を当ててみます。1.参加の手軽さ

1-1.学生の離脱防止グループ討議にかかわらず、オンライン選考の最大のメリットは場所・時間を自由に決められるため、参加しやすいことです。選考に参加できる時間や場所がないという理由での離脱を防ぎ、不要な選考辞退を防止します。

一方で、対面のグループ討議をあえて課すことで入社意欲の高い学生を集める効果を期待する企業もあります。

1-2.現場社員の協力を仰ぎやすい

スケジュール調整の問題は、評価者にとってもハードルとなる場合があります。

現場社員に評価への参加を依頼しても、業務が多忙で協力を得られない方が多くいるのであれば、オンライン選考を推奨できます。単発的な参加要請であれば、「その時間だけなら…」と協力を得やすくなります。

2.参加者の環境

2-1.地理的な制約対面で実施する場合は、開催場所が決まっているため、参加者が地理的な制約を受けることがあります。

一方、オンラインで実施する場合、インターネット環境と必要な機器があれば、参加者はどこにいても議論に参加できます。

2-2.物理的な環境の影響

対面で実施する場合は、参加者全員を同じ環境下に置くことが前提ですが、それができない場合(人数が多く複数の会場で実施する場合など)物理的な環境の違いが議論に影響を与える場合があります。たとえば、会場の広さや温度、音響環境などです。

オンラインで実施する場合は、参加者が自分で環境(場所、機器など)を選択できますが、使用するデバイス(PC、スマートフォンなど)、ディスプレイの大きさ、音声出力の方法などによって、得られる情報に差が生じる可能性があります。やり方によってはデバイスの差が有利・不利を生むケースも考えられます。

3.評価の内容・質

3-1.コミュニケーションの質オンラインと対面では、相手の表情、身振り、手振りなどの非言語コミュニケーションから得られる情報量が大きく異なります。対面形式のほうが圧倒的に非言語情報を多く得られます。さらにオンラインの場合、回線状況による遅延から、スムーズなコミュニケーションが阻害される可能性があることは言わずもがなです。

3-2.評価項目の違い

オンラインと対面では、同じ題材を用いた同じ演習でも評価できる項目が変わります。

参考までに、日本エス・エイチ・エルのグループ討議題材では、以下のように評価項目を設定しています。

【対面形式の評価項目】

・影響力:説得力のある提案をし、自分の立場を堅持する。提案に対して他者の理解や協力を得ることができる。聞き手に合わせてアプローチを変え、意見の対立を解決する。

・チームワーク:チーム全体の目標に向かって、協力・協調ができる。情報を独占することなく、支援を惜しまない。

・分析力:問題を構造的に捉え、本質的なものとどうでもいいものに分ける。情報を整理し、合理的な手順で、適切な推論を行う。

【オンライン形式の評価項目】

・参加姿勢:討議に積極的に参加し、議論を先に進める。

・発言内容:他者に分かりやすく考えを伝え、発言で議論の活性化に貢献する。

・他者への配慮:他者が議論に参加しやすいように配慮を示す。

終わりに

日本の新卒採用を取り巻く環境は日々変化し続けており、選考フローもあわせて変えていく必要があります。求める人材を見極めるためのグループ討議として対面とオンラインのどちらが適切か、そもそも本当にグループ討議が必要なのか?この機会に、是非皆さんの所属するグループで討議してみてください。SASRIは、従業員の高齢化による後継者不足のため、自社の研究者たちの強みを理解する必要がありました。所内のインターンや学生、そして現在の従業員の中で最も有望な才能を特定し、開発することを、SHLが支援しました。

課題

SASRIはアフリカにおける先進的なサトウキビ農業研究所です。SASRIの科学研究部門は後継者のギャップに直面していました。今後2~3年のうちに多数の世界有数の科学者たちが定年を迎えるためです。

SASRIは作物の新品種開発、作物マネジメントや農業システムの改善などの研究で世界的に有名ですが、自社の研究者たちの強みと課題領域を理解することも必要でした。能力開発が目的です。

解決策

SHLはSASRIと協力して人材レビューを行いました。人材のギャップがどこにあるか、潜在的な後継者はどこにいて、その人たちの能力開発ニーズは何か、を正確に判断するためです。

調査は、研究部門における将来の成功に必要な主要コンピテンシーを明らかにし、それを組織戦略と紐づけることから始まりました。これには、複数手法を用いての職務プロファイリングや、ビジョナリーインタビュー、フォーカスグループ、一対比較などの職務分析が含まれていました。

その結果、SASRIは、若手研究者、研究者、上級研究者について、将来成功しそうな職務プロファイルを作成できました。次に、SHLがSASRIの科学者のアセスメントを実施して、それらのプロファイルに対するポテンシャルの適合度を判断しました。 行動パフォーマンスについての上司評定も収集され、統計分析によってパフォーマンスとアセスメントデータの相関が計算され、職務プロファイルと対応付けられました。

グループレベルでの結果を理解するために、SHLがギャップ分析とグループ傾向分析を実施しました。結果は、どのようなアセスメントが今後の採用や従業員の能力開発に最も効果的かを明らかにするために使用されました。

最後に、どのようにすれば最も優秀な理系人材を惹きつけて確保できるのかを理解するために、SHLはSASRIの科学者にとっての主要な動機付け要因を分析しました。

結果

分析の結果、SASRIのトップ研究者として認められている15人は、上司による行動パフォーマンス評定が高いことが明らかになりました。ある人がトップ研究者15人であるかどうかを予測する最も大きな要素は、『創造・革新』の行動でした。トップ研究者15人に典型的に見られた点は次のとおりです。

- (職位に関わらず)職務プロファイルに対するポテンシャル適合度が、他の研究者よりも高い。

- 他の研究者よりも、計数能力テストの結果が高い。

- 測定された多くのコンピテンシーで、コンピテンシーポテンシャルの得点が高い。

分析結果は、SASRIが若手研究者を育成して必要な時に「ステップアップ」できるようにすることに役立ちました。また、自分たちの人材プールや現研究者の強みとギャップを特定することにも役立ちました。SHLの支援によって、SASRIは、新世代の世界クラスの農業科学者の採用と育成に必要なインサイトを得ることができました。

『私たちは、採用や育成計画、インターンと学生の確保の質を高めることに役立つような、人事決定の基準を作ることができました。』(キャサリン・ボーテス、SASRI 人事マネジャー)

南アフリカの研究所研究員に関する事例です。どんな人材が優秀なのか、どんな人材が求められているのか、アセスメントによって暗黙知が形式知に変わりました。

「事業は人なり」という言葉をよく聞きます。企業にとって、従業員の採用や育成、配置、エンゲージメントの改善など、様々な人事活動が収益に影響するのは明らかです。しかし、その影響の程度を正確に測定するのは容易ではありません。このコラムでは、アセスメントの費用対効果 を測るための考え方やポイントについてお伝えします。費用対効果を測る目的

人事領域でも新しいキーワードが次々と生まれており、流行に惑わされずに根拠に基づいた人事施策を行うためには、成功の定義や測定、振り返りが重要です。プロジェクト開始前にこれらを定義することは、以下の利点があります。・施策の価値を実証し、予算を確保できる。

・改善のサイクルを生み出すことができる。

・人事施策が事業成長にどのように貢献するかを経営層に示すことができる。

どのように測定するか

人材への投資は、効果測定の期間が長期になりがちで、曖昧さを多く含んでいます。そのため、財務的な指標だけでなく非財務的な指標も検証する必要があります。測定結果を報告する先のニーズに合わせて検証方法を選択することが重要なポイントです。SHLは、効果測定を次の3つの観点で整理しています。1から3に進むほど算出の難易度とコストが上がります。これらの算出コストも含め、手法を検討する必要があります。効果測定の方法を決めることは、施策が成功するための重要な条件の一つです。プロジェクト開始前に検討してください。

1.ビジネスサティスファクション:関係者の満足度

2.ビジネスインパクト:主要なKPI(Key Performance Indicator)の変化

3.ビジネスアウトカム:売上や利益などの財務的指標への影響

ここからは、それぞれの観点について解説し、指標の例を紹介します。

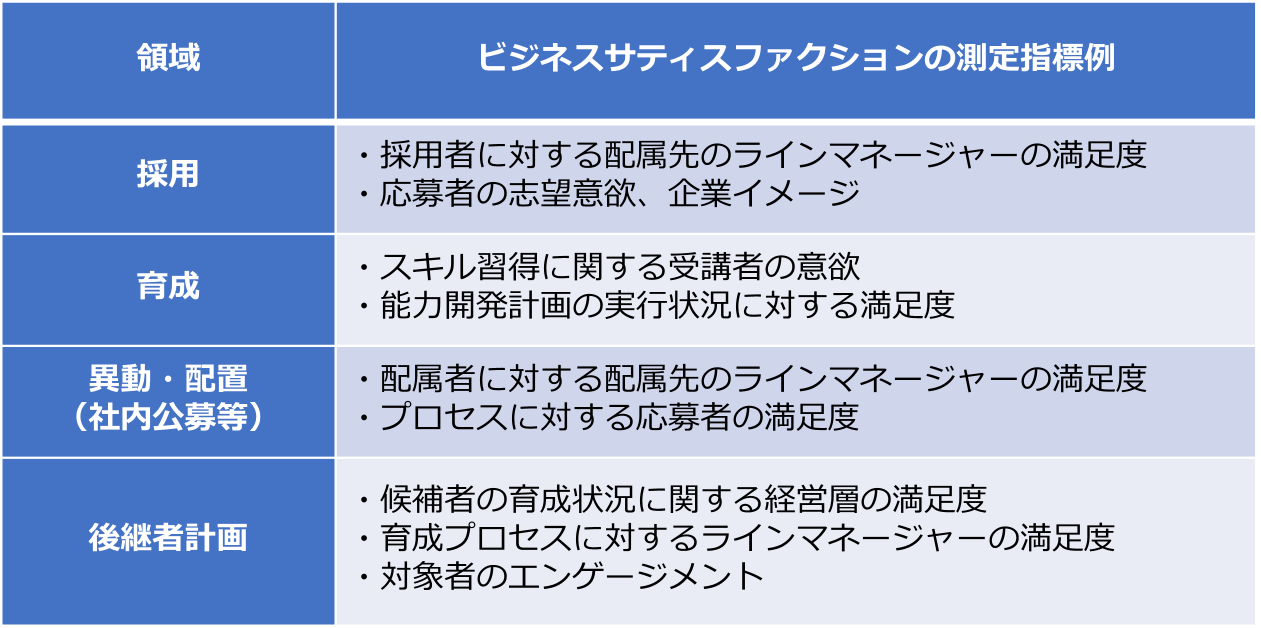

ビジネスサティスファクション

多くの場合、関係者にアンケート調査を行い、その集計結果でもって効果を測定します。アンケートの質問項目では、その人事施策のプロセスや結果について回答してもらいます。以下の表は、アセスメントを活用した 人事施策を行った際に、ビジネスサティスファクションを測定する時の指標例です。

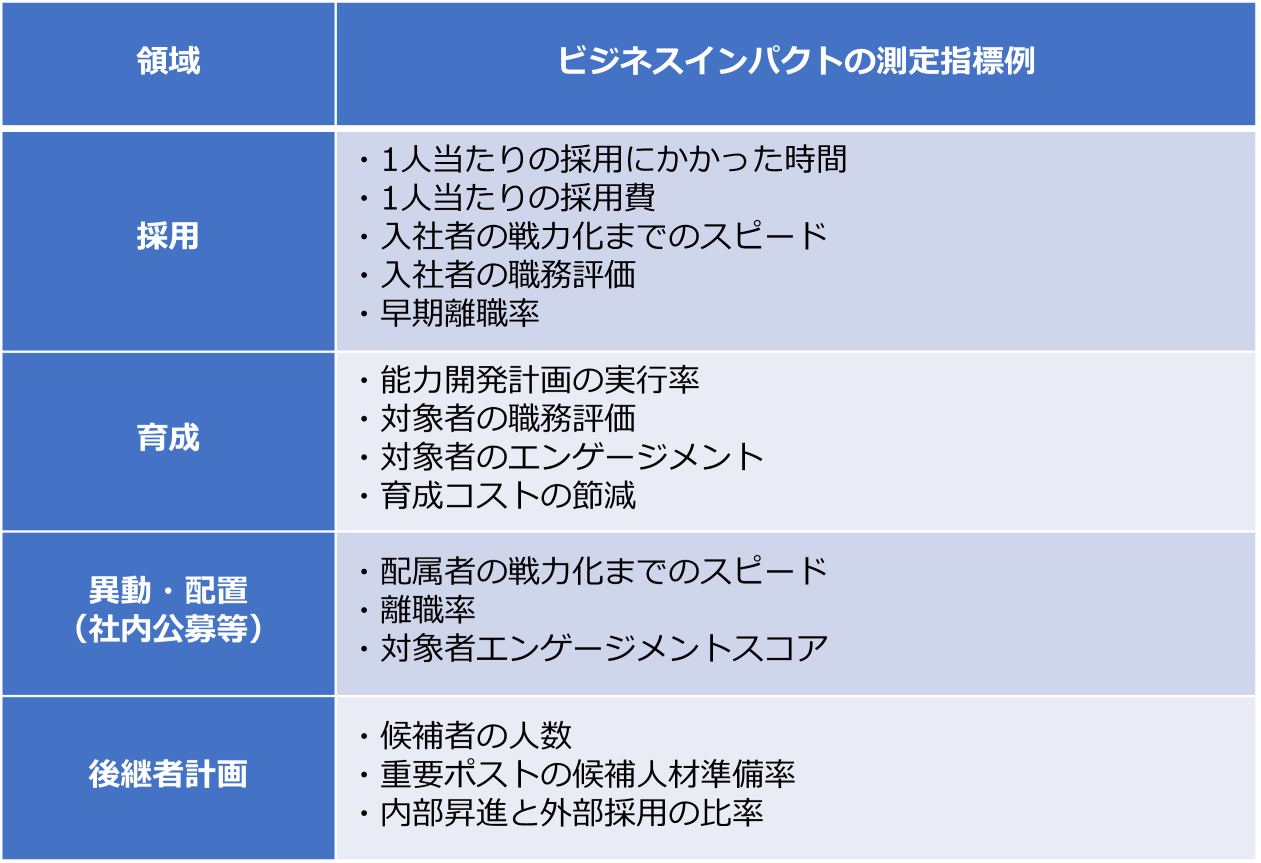

ビジネスインパクト

アセスメントの導入によって、人事施策の「効率」と「効果」にどのような変化があったのかを検証します。この検証を行うにあたってのポイントは次の2点です。・導入前に測定 の指標を決めておく。

プロジェクト完了後に情報収集しようと思っても、データが残っていない場合があります。導入時の期待効果を検討する際にデータをしっかりと残しておきましょう。

・複数の指標 を用意する。

人と組織に関するデータは曖昧であり、ゆらぎがあります。検証するにあたっても複数の指標を用意しておいた方が良いでしょう。

以下の表は、ビジネスインパクトを測定する時の指標例です。

ビジネスアウトカム

企業業績とアセスメントの関連性を明らかにするには統計学や産業・組織心理学などの専門知識が必要です。しかし、この調査結果が得られれば人事施策がどの程度、企業業績に貢献しているかを説明することが可能になり、人事施策の正当性を経営に対して示せます。企業業績とは、収益の増加、コスト削減などを指します。企業業績に関連する客観的なパフォーマンス指標を用意し、 検証を行うにあたっては、次のような点に留意する必要があります。

・パフォーマンス指標の時間経過による安定性

たまたま特定の期間の業績が大きく上がるなど、パフォーマンス指標自体が安定していない場合、適切な検証結果が得られなくなります。これを防ぐためには、複数の期間のパフォーマンス指標を平均化するなどの工夫が必要になります。

・外部要因の統制

在籍期間や地域、担当する顧客特性や連携する部署などによって、職種は同じであっても全く別の職務を担っている可能性があります。検証を行う際には、こうした条件は可能な限り統制して、均質な職務に従事する集団を対象として調査を行わないと適切な結果が得られなくなってしまいます。

終わりに

人事施策は未来を見据えた重要な取り組みです。HRテクノロジーやタレントマネジメントシステムの普及により、様々な人事データの保持が簡便になっています。現在の取り組みがどのような効果を生んでいるのかを日々検証し、経営の信頼を勝ち得て、将来への人材投資を活性化することが、持続的な事業成長に重要です。皆さまの人事活動の振り返りに役立つヒントとなればと願っています。 コロナ禍の影響により、職場の環境は大きく変化しました。オンライン化が進んだことで、人間関係の築き方や業務の進め方、さらには業務外のコミュニケーションなど、あらゆる側面において以前とは異なる新しい方法が加わりました。このような状況下で、『理由の分からない若手社員の退職』という問題に直面している人事担当者様も多いのではないでしょうか。この問題の背景には、若手社員のストレス要因が潜んでいるかもしれません。

ストレス耐性を測定する意義

「でも入社時の適性テストではストレス耐性が強かったよ」「面接でハキハキ受け答えをしていて問題なかったよ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、それこそがストレス耐性を見極めるときの落とし穴なのです。採用時に応募者のストレス耐性を確認する企業が多いですが、実際には人によってストレスを感じる要因や程度は異なるため、面接で正しくストレス耐性を見極めるのは簡単なことではありません。

「上司の指示のもとで業務遂行すること」にストレスを感じる人もいれば「1人で決定して業務遂行すること」がストレスになる人もいます。

ストレス耐性リポート

パーソナリティ検査OPQ「ストレス耐性リポート」は、受検者がどのような要因にストレスを感じやすいかを予測します。受検者はOPQの質問に回答します。質問内容は職務上のパーソナリティについて尋ねるものであり、ストレスに特化したものではありません。ですので受検者に「ストレス耐性を測定されている」といった心理的な負荷をかけることなく実施できます。また、既に採用選考などの別の目的でOPQを受検している方については、再度受検することなくオプションリポートとして出力できます。

このリポートには、受検者のパーソナリティから予測された以下の要素が記載されています。

・仕事上でストレスに感じやすい環境や条件(ストレッサー)

・得意なストレス対処法(ストレスコーピングのスタイル)

具体的な活用場面

1.採用採用選考時にストレス耐性リポートを活用することで、組織や仕事に馴染むかなどの採用リスクの可能性を把握できます。ただし、活用にあたっては 募集職務のストレス要因を特定する必要があります。

ストレス耐性リポートには「職場におけるストレス要因 チェックシート」が付属しており、ストレス要因を特定するためのアンケート調査にご活用いただけます。手順は以下の通りです。

・「職場におけるストレス要因 チェックシート」をアンケート対象者に配付する。

・アンケート対象者がチェックシートに回答する。

・回答後のチェックシートを回収し、結果を「職場におけるストレス要因 チェック集計シート 」に入力、集計する。

・得点の高い項目に注目して、その職場におけるストレス要因を特定する。

職場におけるストレス要因を特定することで、ストレス耐性リポートのどの項目に注目すべきかが明確になります。

2. 入社後フォロー

■本人へのフィードバック

受検者に結果をフィードバックすることで、受検者自身がストレスを感じやすい要因についての理解を深めることができ、ストレス要因にどう対処するかを検討できるようになります。

フィードバックの進め方や注意点は、無料ダウンロード資料「パーソナリティ検査のフィードバック実施の手引きハンドブック」に詳しく記載されていますので参考にしてください。

また、ストレス耐性リポートをフィードバックする際に特に注意していただきたい点は以下の3点です。

・「ストレス」について話しにくい受検者がいることを考慮し、必ずラポール(共感、或いは信頼関係)を形成する。はじめに一定の時間をかけて、和やかな雰囲気作りを行う。

・リポートに記載されている「ストレス要因」の定義を、受検者に正確に伝える。

・決めつけるような話し方を避け、受検者の話に耳を傾ける。

■上司へのフィードバック

ストレス耐性リポートを配属先の上司と共有することで、仕事の与え方を検討したり、職場環境を変える必要性を検討したりすることができます。

部下が苦手なストレス要因を把握すれば、上司はそのことを踏まえて育成できます。特に、初任配属後、異動前後、昇格前後といった社員の環境が大きく変わるタイミングで実施すると有益です。

3.追跡データ分析

ストレス耐性リポートを用いた社員データの分析によって、退職者傾向の把握しようとする取り組みを行う企業があります。退職が必ずしもストレスによって発生するわけではありませんが、社員のストレッサーと退職との間の相関を調べることが組織風土の改革、マネジメントや採用の改善につながるケースもあります。

終わりに

昨今、「理由の分からない退職」や「ストレス要因による退職」に関するご相談が増えています。そこで、今回はストレス要因の特定と結果の活用方法についてご紹介いたしました。繰り返しになりますが、何にストレスを感じるかは一人ひとり異なるため、個別のストレス要因を把握し、個人と企業が双方で認識することが大切です。ぜひ、人材可視化の一つの材料として活用頂けますと幸いです。

ストレス耐性リポートにご関心がある方は、無料ダウンロード資料「ストレス耐性リポートのご案内 」をご覧ください。

サラ・マクレラン

2023年 3月21日

労働力の形は大きく変化しています。チームは今まで以上にリモートで分散しており、人口動態の変化も起こっています。コロナ禍以降、50代以上の多くの人々が再び就職することはありませんでした。イギリスだけでも、50歳から64歳までの就業や求職活動をしていない人々の数は37万5千人増加しています。彼らが再び就職しない理由には、健康上の問題や再び働く自信がないというものがあります。また、自由な時間を楽しんで新たな趣味や旅行を楽しむために働かないという人々も多いです。さらに、生活費が高く、保育費も急上昇している中、有償の保育サービスを利用する余裕がない家庭では、この世代が祖父母として育児を担う場合もあります。

この人口動態の変化は広範囲に影響を与えます。労働力不足は、一部の市場では解消されつつありますが、依然として継続しており、企業は人員不足を感じています。これにより生産性や経済成長が抑制され、パートタイム勤務が一般的な業界、例えば小売業、ホスピタリティ、医療、旅行、製造業などは苦戦しています。この課題は多くの指導者や政府が認識しており、イギリスでは政府が早期退職者(や保育費を支払えない人々)の再就職を支援するための経済的な支援策を発表しました。

『グレート・リターン』を促進することで、国家レベルで経済的な利益を得ることができるだけでなく、より広範囲にメリットをもたらす可能性があります。

- 古い世代は経験と知恵をもたらします。

研究によれば、長年勤めた従業員(そして複数の組織で働くことによって得られた経験、スキル、知識である「一般的な人的資本」、そして「企業固有の人的資本」- 1つの組織に特有の知識と経験)を活用することで、組織全体にプラスの影響を与えることができます。若い世代には、コロナ禍による影響などから欠けている知恵があります。例えば、ドレスコードや人間関係の構築、変化や曖昧さに対処する方法などです。このような知恵を古い世代が若い従業員に共有することで、組織文化を形成することができます。 - 性格は年齢とともに「成熟」します。

年齢を重ねるにつれ、平均的に誠実性や協調性 (他人とうまくやっていくこと) などの性格特性や、感情を制御する能力が向上します。古い世代は不機嫌で自分たちのやり方に固執するというよくある固定観念とはかけ離れており、穏やかで、落ち着いていて、自信を持っており、良い仕事をすることに集中することができます。これらは全ての従業員にとって素晴らしい特性ですが、顧客サービスにおいて競争力をもたらします。また、これらの特徴から、古い世代は同僚との信頼関係をすばやく構築し、威圧的でないコーチングスタイルで知恵を共有できると言えます。

- 古い世代は、柔軟性を提供できる可能性が高いです。

彼らには、扶養家族が少ないため、あらかじめスケジュールを決めることがあまり重要でない場合があります。このような曖昧な状況や絶え間ない変化の市場では、柔軟性が非常に重要です。需要がピークに達したときに、柔軟に対応できるチームがいることは、ビジネスが困難な期間を乗り越え、より強くなるための素晴らしい資産になります。 - 最後に、再就職が個人に提供する機会を忘れないでください。

私たちは長寿を迎え、多くの人がパンデミックの中で意味や所属意識の喪失、新しいことを学ぶことや課題に取り組むことへの渇望を感じています。50代で退職した人々も同様に、自分自身に唯一の価値を見出す場を求めているかもしれません。しかし、雇用のギャップが大きくなるほど、復帰が難しくなる可能性があります。

もちろん、政府の経済的な支援によって問題が一晩で解決することはありません。むしろ解決からはほど遠いでしょう。古い世代の再就職を促すには、雇用主も自分たちの役割を果たす必要があります。コロナ禍後、実際の職場に戻ったときの気持ちを思い出してください。人々は不安で、再びどのように仕事が行われるのかわからなかったのです。物事のやり方、システムの操作方法、機器の使用方法を覚えているかを心配していました。スキルや行動が錆びついているように感じ、最初のやり取りはぎこちなく、ためらいがちでした。

こうした感覚を取り入れて、再就職者が職場復帰を肯定的に感じるために必要なサポート、柔軟性、およびリソースを提供してください。求人広告(年配の応募者にアピールできる形容詞を使っているか)から始まり、採用プロセスで客観的なアセスメントを使用して、主なポテンシャルと訓練可能なスキルを明らかにし、履歴情報だけで応募者を除外されないようにすること、そして職場に入る際のコミュニケーションやオンボーディングプロセスに至るまで、従業員ライフサイクル全体に渡ってサポートを行ってください。

再就職者に対し、彼らが不安を感じていることを理解していること、すぐに最高のパフォーマンスを発揮することを期待していないこと、そしてメンタリング、トレーニングへの参加方法、スキル開発、経験を共有する新しい同僚グループなどを通じてサポートすることを知らせてください。これにより、チーム、企業文化、ビジネスパフォーマンス、経済は改善するでしょう。

欧米ではパンデミックによる「大退職」が話題になりました。退職した人々に仕事に戻ってもらうことで、人員不足だけでなく様々な観点でメリットがあると筆者は主張しています。国内でも同様の効果を期待できるでしょうか。

面接官には、2つの役割が期待されます。ひとつは評価です。求める技術水準にあるか、会社になじみ成長してくれそうか、という戦力性の見極めです。

もうひとつは、広報です。候補者に対してよい心象形成や適切な情報提供を行い、優秀な人材の惹きつけを行います。

適切な評価ができるようになるには、面接時間や環境、評価基準といった適切な設計と、十分な訓練を受けた面接官が必要となります。これらは一朝一夕には整わない、時間と労力をかけて取り組むべき課題です。

一方、候補者の惹きつけは、技術もさることながら「感情」が強く作用する領域です。

本コラムでは、評価か惹きつけかに関わらず良い面接を行うために面接官が持つべき、候補者の感情に作用する5つの心がけをご紹介します。

1. 相手に興味を寄せる

強く関心を持つ、という心がけです。関心を持つと、知りたいと思います。知りたいと思うと丹念に尋ねようという態度と行動になります。人は関心を向けられると、相手に肯定的な感情を持ちます。候補者は、ぜひ伝えたい、知ってもらいたいと思うようになります。

よりよくおこなうコツは、面接前にエントリーシートなどの資料を見て、候補者の持ち味が垣間見える事柄を探すことです。情報をもつと、仮説や疑問をもつことができます。それが興味・関心を掻き立てます。

2. 相手に共感を示す

面接官が共感を示すと、候補者は気持ちよく話すことができるようになります。「自分の伝えたいことが伝わっている」という実感が候補者の緊張を解き、より積極的な情報の開示につながります。

あいづちをうったり、伝え返しをしたりして、「あなたの話は私に伝わっていますよ」ということを表してください。

3. 本音を話す

面接官の人柄が伝わります。人柄が伝わることによって、候補者は面接官について知りたいと思い、印象に残ります。

候補者からすると、面接官という偶像からリアルな一人の社員としての認識に変わり、働いている人の姿が、現実味を持って描けるようになります。

面接の中で、候補者から質問を受ける場面があるかと思います。

予め、仕事のやりがいや楽しみ、大変さなどを面接官自身の言葉で話せるようにしておくと良いでしょう。

4. 場を楽しむ

楽しいという感情は伝播します。互いに表情が和らぎ、緊張が解けます。そして心地よい対話を続けようという意識に双方がなります。

面接官と候補者が、楽しい時間を共に作っている、という感覚です。

笑顔を作ると良いでしょう。

感情が表情を作るのではなくて、表情が感情を作るのだ、という顔面フィードバック仮説というものがあります。笑顔を作ることによって、楽しいという感情が作られます。これはすぐ実践できます。

5. 感謝をする

言動に、相手への配慮が現れます。感謝の気持ちを示してください。

面接官と候補者という立場ですが、何の縁もない人と一定の時間を共にします。

人は一生のうちに、3万の人と出会うといわれています。

世界人口が80億人ほどですから、おおよそ0.0004%。奇跡です。

その時間を共にできること、その人の人生の一端を共有し、話ができることに感謝の気持ちを示してください。

最後に

面接官の方に、面接に臨む際にふっと思い出していただきたい、そんな心がけを5つお伝えしました。面接官と候補者は、本来、利害が一致している関係にありますが、評価する/されるという構図の中で相手を上回ることに腐心するような側面が強調されがちです。

(検索エンジンで「面接」と検索してみてください。「面接対策」「必ず聞かれる質問」「これで合格」「見抜く」…といった事柄ばかりがヒットします。)

両者が対等に対話できたその先に、適切な評価と意欲形成があります。

このコラムをご覧になった皆様が、5つの心がけを実践し、心を通わせるような対話の時間を作り上げてくださることを願っています。