本コラムでは、ハイポテンシャル人材を選抜する際に重要な3つの要件について説明します。

ハイポテンシャル人材とは

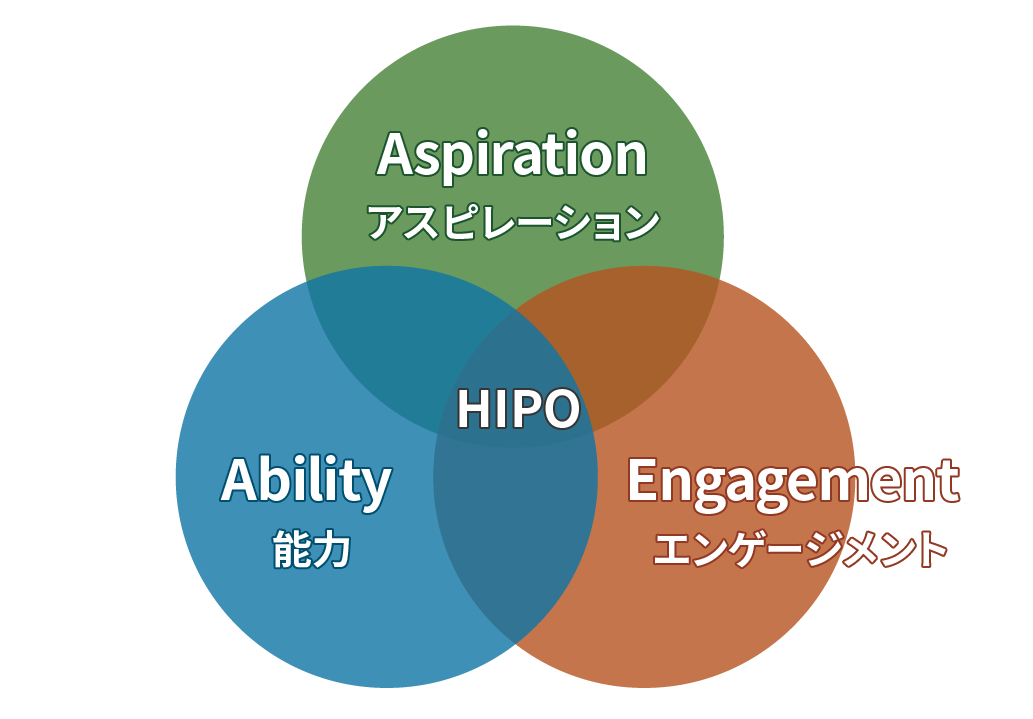

SHLの調査によって経営幹部として成功する人材は共通する3つの要素を持っていることがわかりました。3つの要素は以下の通りです。

組織の上位職に就きたい、重職を担いたいという野心や意欲、上昇志向です。仕事の高い能力を持っていてもアスピレーションが無い場合は昇進したくないと考えます。仮にハイポテンシャル人材プログラムに参加したとしても途中で離脱してしまいます。

経営幹部として成功するための能力です。現在の職務でよい結果を出していても上位職としてよい結果を出せるとは限りません。リーダーとして成功する人材はハイパフォーマーの約15%しかいないことがSHLの調査でわかっています。また、組織での昇進を強く望んでいたとしてもリーダーとしての能力・スキルが弱ければ、経営幹部として高いパフォーマンスを出すことは不可能です。

エンゲージメントは企業や組織に居続けたいと考える愛着心のことです。エンゲージメントが弱い人は仕事、組織、人に対する思いが弱く、退職する可能性が高まります。競合他社からの誘いに乗りやすい傾向があります。

これら3つをすべて持っていて、現在の職務で成功しているハイパフォーマーがハイポテンシャル人材です。

アスピレーションの見分け方

経営幹部として成功している人のアスピレーションを調査すると以下に述べる6つのモチベーションリソースと2つの行動特性がアスピレーションに影響を与えていることがわかりました。モチベーションリソース

モチベーションリソースとはやる気の出方に影響を与える職務の環境や条件を表しています。モチベーションリソース検査MQで測定できます。

忙しいほど仕事のやる気になる。精力的に仕事をすることを好み、時間のプレッシャーがある方が生き生きする。常に活動的で物事をやり遂げることに意欲を燃やす。

大きな権限を行使できるとやる気になる。人を動かしたり権限を行使したりする職務を求める。大きな責任が与えられると意欲的になる一方で、責任が与えられないと意欲を失う。

公私の境なく常に仕事をしている状態を好み、意欲的になる。常に仕事に携わっていると感じることを糧とする。仕事に全精力を注ぎ込み、残業や休日の業務も進んで引き受ける。

興味をそそられる仕事に対してやる気になる。刺激があったり、変化に富んでいたり、創造的であったりする仕事を重視する。平凡な業務が多すぎると意欲が低下する。

柔軟にできる仕事に対してやる気になる。型にはめられることのない流動的な環境を好む。曖昧さにかなり寛容で、むしろ整い過ぎた環境では意欲的になれない。

自主的に働けるとやる気になる。自分で仕事のやり方を考えるのが好き。細かく管理されると意欲が低下する。

行動特性

行動特性とは典型的な考え方や行動の仕方のことです。パーソナリティ検査OPQで測定できます。

機会を作るために積極的にリスクをとる。プロジェクトなどの目標に影響を与える責任ある役割を好んで引き受ける。

目標達成のための努力を惜しまない。自己開発のための投資に積極的。

アビリティーの見分け方

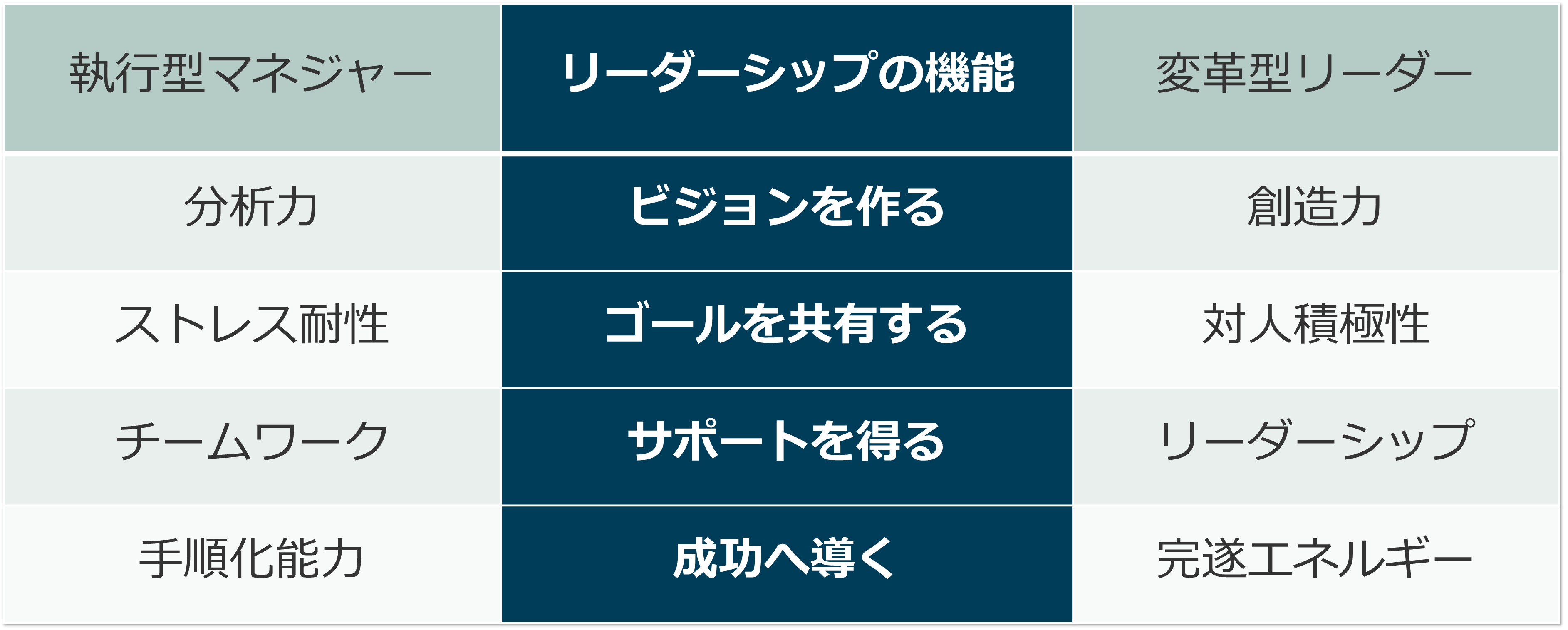

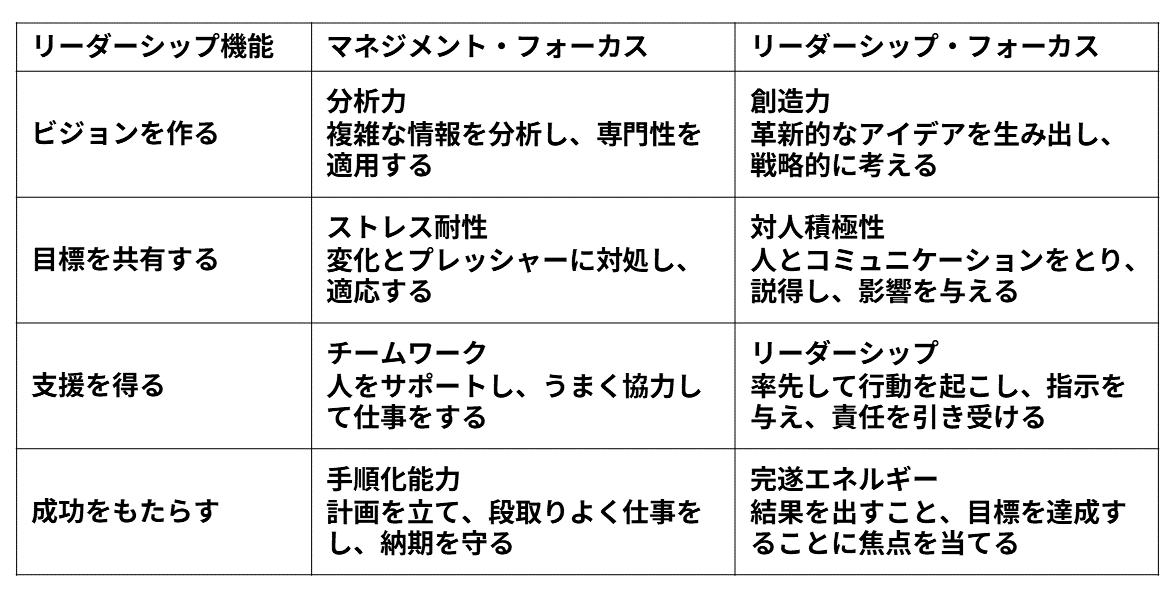

SHLはリーダーの役割を以下の通り定義しました。これらの役割を遂行するための2つのリーダーシップスタイルが定義されており、経営幹部としての成功は両方のスタイルをどれだけ強く持っているかにかかっています。

この2つのリーダーシップスタイルとは変革型リーダーと執行型マネジャーです。それぞれのスタイルは異なる4つのコンピテンシーによって構成されています。

変革型リーダー・コンピテンシー

新しいアイデアや経験をオープンに受け入れることが必要な状況でうまく仕事をする。学習機会を求める。革新性と創造性を持って状況や問題に対処する。組織変革をサポートし、推進する。

コミュニケーションをとり、うまくネットワークを築く。人をうまく説得し、影響を与える。自信を持ったリラックスした態度で人と接する。

主導権を握り、リーダーシップを発揮することを自然と好む。率先して行動を起こし、指示を与え、責任をとる。

結果や自分の仕事目標の達成に焦点を当てる。競争心から、ビジネスや商売、財務に積極的な関心を示す傾向がある。自己啓発や昇進の機会を求める。

執行型マネジャー・コンピテンシー

明快で分析的な考え方をする。複雑な問題の核心に迫る。自分の専門性をうまく活用し、新しい技術を素早く取り入れる。

変化に適応し、うまく対応する。プレッシャーのもとで力を発揮し、失敗にもうまく対処する。落ち着いていて楽観的に見え、不確実な時や変化の時に、周囲に安定感や安心感を与える。

人の問題を第一に考え、同僚を支援し、他の人に敬意と前向きな配慮を示す。人に影響を与えるような厳しい選択をすることを難しいと感じる可能性がある。

指示や手順に従い、事前に計画を立てる。エネルギッシュに体系的かつ段取りよく仕事をする。決まった商品やサービスを定められた水準で遂行することに焦点を当てる。

これらのコンピテンシーはパーソナリティ検査OPQ32と認知能力検査Verify Interactiveで測定できます。

エンゲージメントを見分ける

アスピレーションとアビリティーに加えて、個人のエンゲージメントを評価することは不可欠です。ハイポテンシャル人材プログラムは有望な人材への大きな投資です。組織に留まる可能性が高い人材に投資を集中させるべきです。エンゲージメントの高い人材は、エンゲージメントの低い人材に比べて組織に留まる可能性が2倍高まります。

エンゲージメントの評価は上長による面接と行動観察によって行います。

評価の観点は現在と未来、合理的と感情的の2つ。現在のエンゲージメントとは、今の仕事や組織、周囲の人に対するやりがいや満足感です。将来のエンゲージメントとは、会社のミッション、ビジョン、バリューに対する共感であり、将来を託せるという期待です。合理的なものは成長や報酬など、感情的なものは帰属意識や仲間意識、共感などのことです。

今の仕事にやりがいと成長を感じており、職場環境や人間関係に対して帰属意識や共感を示している人は、現在の満足度が高い人です。加えて、将来のこの会社でのキャリアに希望があり、組織のミッション、ビジョン、バリューに共感している人は未来の満足度が高い人です。両方が高くて初めてエンゲージメントが高いと言えます。

現在と将来のエンゲージメントを面接で確認するためのチェックリストは以下の通りです。

現在のエンゲージメント

将来のエンゲージメント

おわりに

今回はハイポテンシャル人材に求められる3つの要件と各要件の構成要素を詳しく説明しました。ハイポテンシャル人材プログラムを成功させるポイントは、適切な人材の選抜にあります。なぜ適切な人材選抜が難しいかというと、顕在化していないポテンシャルを評価しなければならないからです。

この問題を解決する最適な方法は、アセスメントを導入し、ポテンシャルを客観的に測定することです。

ハイポテンシャル人材の選抜育成についてより詳しく知りたい方は、ハイポテンシャル人材の発掘と育成に関するご提案(無料)をご覧ください。 タレントマネジメントという言葉は、今や日本でも広く浸透しています。単に人材を管理する仕組みや、同様のシステムを想起される方もいるかもしれませんが、真の意味は異なります。タレントマネジメントとは、組織の戦略を実行して維持発展していくために行うあらゆる人事戦略と実行を意味します。広範な意味を包括していますが、本コラムではこの言葉を、「組織内の人員の育成・配置・昇格に関わる施策」として取り扱います。

SHLはグローバルで1600名以上のHRプロフェッショナルに調査を行い、採用・タレントマネジメントの最新トレンドをまとめました。調査のテーマは、アセスメントツールやアナリティクス、DEIやニューロダイバーシティ、AIの影響まで多岐にわたります。

今回はこの調査の中から、タレントマネジメントにフォーカスし、その現在地を探ります。

グローバル企業が実践できている良い点と改善点はなにか。自社のタレントマネジメントの点検も兼ねて、ぜひご一読ください。

重要性が増すタレントマネジメント分野

平均で人事予算の36%がタレントマネジメントに割り当てられており、その割合は増加傾向にあります。これは、戦略的優先事項として人材開発・タレントマネジメントに全社を挙げて取り組んでいることを示しています。この意図的な投資は、重要なスキルギャップを埋めるための迅速な解決策であると同時に、将来のリーダーを生む強固なサクセッションプランを確立し、組織の成功と発展を守ることができます。一方で、財政的なプレッシャーは組織内のどの部署も感じている中、予算を割いて実行しているタレントマネジメントのどの施策がうまくいっており、どの領域は改善が必要なのでしょうか?タレントマネジメントでうまくいっていること

タレントマネジメントにアセスメントが広く使われている回答者の80%以上がタレントマネジメントで積極的にアセスメントを利用していると回答しました。正確かつ客観的なデータを用いた意思決定の重要性を強調しています。

リーダーやハイポテンシャル人材が優先事項となっている

組織で最も影響力のある役割に注力しており、リーダシップ開発がタレントマネジメントの最優先事項となっています。次いで、ハイポテンシャル人材の特定とキャリア開発が続きます。

タレントマネジメントに投資している

ほとんどの組織(83%)が人材育成への投資を計画しており、将来の成功や重要な従業員の確保において、人材育成が戦略的に重要であることを強調しています。

グローバル企業の問題意識とは

社内での異動・昇進の機会社内での異動や昇進の機会は様々な階層で存在していますが、最も多いのは一般社員レベル(27%)と初級管理職レベル(27%)です。優秀な人材が社内に留まり、モチベーションを維持するためには、より上級の職務への道筋が見えることが重要です。

客観性に欠ける人材発掘

社内選抜や昇進の意思決定が主観的な情報(87%)や過去の実績(78%)に大きく依存しており、アセスメントのような、より客観的な情報の活用に価値があることを示唆しています。

ハイポテンシャル人材の特定が依然として課題

55%がハイポテンシャル人材の特定にアセスメントを利用しているにも関わらず、ハイポテンシャル人材の定義やその特定方法の満足度は50%を切っています。科学的な裏付けを持ったデータに基づき効果的なハイポ人材プログラムを実施することは大きなメリットがあります。

タレントデータの効果的な活用にはいまだ様々な障壁

データ活用における障壁を認識し、統合された人材システムを利用するなどの解決策を講じる必要があります。

おわりに

自社のタレントマネジメント施策と照らし合わせて、いかがでしたか?まずは調査で「うまくいっている点」として挙げられた①アセスメントの積極活用、②サクセッションプランやハイポ人材プログラムの優先課題の着手、③タレントマネジメント分野への投資 を出発点として、自社の施策の実行・評価・改善を行ってみましょう。課題として挙がった4点は多くの企業が苦慮している点です。当社が持つ科学的なアセスメントとグローバルな人材に関する知見を活用する余地がありますので、ぜひ当サイトでの情報収集やコンサルタントにご相談いただければ幸いです。

参照:https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2024/talent-management-today-what-works-and-what-needs-to-improve/ SHLが提唱する新しいリーダーシップモデル「エンタープライズ・リーダー」。

従来の変革型リーダーと執行型リーダーに、共創するために必要なネットワーク・リーダーとしてのコンピテンシーを加え、変化の時代を生き抜くリーダーとしてのポテンシャルをとらえます。

本コラムではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをリーダーの能力開発で活用する方法について英国の最新事例をご紹介します。

背景

製造業A社は買収に伴う組織再編で大きな変化を迎えていました。製品の多様化と市場の変化により上級管理職の権限と責任が増大していたため、経営陣は上級管理職の育成に投資することを決め、試験的に国内20人の上級管理職を育成対象者に選びました。SHLエンタープライズ・リーダーシップに基づく能力開発プログラムを導入した理由は、新しい環境に必要なリーダーシップモデルであり、社内にはこのモデルに該当する人材が少ないと判断したからでした。

能力開発プログラム

育成対象者向けのワークショップを開催し、プログラムの目的とメリット、エンタープライズ・リーダーシップの位置づけを説明しました。プログラムは4~6回のコーチング・セッションで構成されており、ファシリテータは人材開発チームが行いました。初回のセッションではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをフィードバックし、フォローアップセッションでは行動計画の実行と行動変容にフォーカスしました。

SHLコンサルタントは育成対象者向けのワークショップの共同開催と、ファシリテータに対してレポートを活用するためのトレーニングを実施しました。

ロジスティクス部門長Bさんのケース

ここからは、ある育成対象者を取り上げ、その方とファシリテータとの間で何がなされたかを紹介します。ファシリテータは初回セッションの前にBさんのエンタープライズ・リーダーシップ・レポートを読み、掘り下げるべき分野を特定しました。

この事前準備で解釈した内容は以下の通りです。

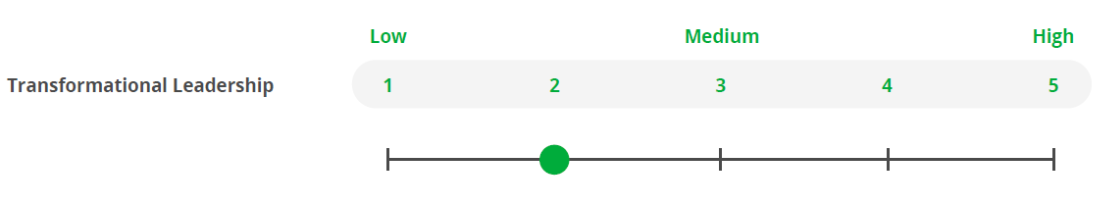

図1:レポートの抜粋トランスフォーメーショナル・リーダーシップ得点

トランスフォーメーショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性は低い。従業員と組織の双方を効果的に動かし、期待以上の成果を上げさせること、 ビジネス全体の意見交換をサポートすること、他部門からのアイデアや情報を取り入れて、自分やチームの仕事の質を向上させることは苦手かもしれない。

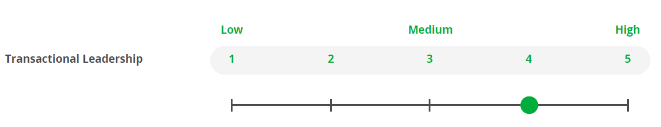

図2:レポートの抜粋トランザクショナル・リーダーシップの得点

トランザクショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性が高い。既存のシステムを効果的に動かしチームの優れたパフォーマンスを引き出すこと、業務目標を達成すること、変化やプレッシャーに対処すること、チームの業務遂行をサポートすること、曖昧さや不確実性の中でチームをリードすることを得意とするかもしれない。

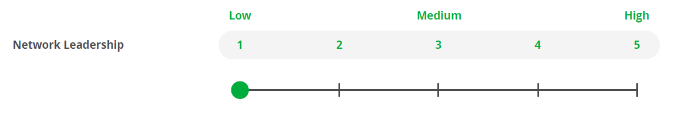

図3:レポートの抜粋ネットワーク・リーダーシップの得点

ネットワーク・リーダーシップはBさんの最も強みになりにくい。自律性、エンパワーメント、信頼、共有、協力に基づく職場環境の構築、人的ネットワークの拡大と構築、緊張と対立の戦略的利用によるイノベーション促進、自律的に問題解決と意思決定を促す権限移譲、は苦手である可能性が高い。

導入

初回セッションの導入でファシリテータは以下の質問をしました。質問のねらいはBさんの問題を理解し、アセスメント結果と自己認識の矛盾を確認すること。- この1年間であなたの役割にどのような変化がありましたか?

- 今後より重要になるあなたのリーダーとしての役割は何ですか?

- あなたのリーダーとしての強みは何だと思いますか?

- あなたが最も難しいと感じるリーダーとしての役割は何ですか?

- どのような状況で仕事をするのが最も心地よいと感じますか?

- リーダーとして自分のどんな点を成長させたいと考えていますか?

- 納品に重点を置いており、顧客との関係を何よりも重視してきた。

- 大きな目標を連続して達成してきたことで社員からの尊敬を勝ち取り、チームの強い結束力を生み出した。

- より多くの顧客と大きな組織をマネジメントし、困難な目標を達成できるように成長したい。

- リモート下で管理する新しいチームメンバーを巻き込むこと、より多様な顧客層のニーズを満たす新しい働き方を見つけることに苦労している。

フィードバック内容

その後、ファシリテータはエンタープライズ・リーダーシップ・モデルについて説明したうえで、上述のリーダーシップ得点3つの解釈を伝え、次の質問をしました。 ・強みと課題について、どのように考えましたか? ・レポートに記述されたことをどの程度認識していましたか? ・納得できない点はありますか?どうしてですか? Bさんは結果に概ね同意しましたが、過去の成果や自身の目標達成のための競争心からリーダーシップに自信があったため、トランスフォーメーショナル・リーダーの結果に驚いていました。その後のディスカッションの要約は以下の通りです。<トランザクショナル・リーダーシップ>

「分析力」と「手順化能力」は強み、「ストレス耐性」と「チームワーク」は平均的という結果に同意したうえで、タスクに集中し効率を高めることが今までの成功の秘訣であると説明してくれました。<ネットワーク・リーダーシップ>

ファシリテータが最大の課題は「ネットワークの構築」と「ネットワークの活性化」であるとの仮説をBさんにぶつけ、ディスカッションを進めたところ、これらのコンピテンシー改善に焦点を当てることで合意ができました。 Bさんはこの1年間でレポートラインが増加し、地理的に分散したチームをマネジメントすることになり、新しい市場の顧客を獲得したことが明らかになりました。新しいネットワークの必要性を考えたことは無かったが、現チームは目標達成のための新しいアプローチを見つけるために外部の知見が必要であり、マネジャーに限られていた人脈を活用すべきであったと考えを新たにしました。Bさんは新しい人間関係構築を好まない性格で、よく知っている人と一緒にいるのを好むと明かしてくれました。

<トランスフォーメーショナル・リーダーシップ>

「完遂エネルギー」が強みである点はBさんの見解と一致していました。一方、「対人積極性」が強みになりにくいことに驚いていました。プレゼンは常に好評で顧客との交渉も成功してきたと自負を持っていました。この点について掘り下げていくと、Bさんはプレゼンや交渉の前に十分な準備をしており、「その場の状況に応じて」あるいは「完全に新しいステークホルダーに対して」重要なプレゼンテーションや交渉を行うことは心地よいものとは思っていなかったと振り返りました。自然にできるようになったのではなく、訓練により対処法を身につけたと結論づけました。<結論>

セッションの最終段階として、現在の職務の中で成長するための有意義な開発計画に合意しました。セッションから、Bさんは成果を重視し目標達成に熱心であることが明らかになりました。チームと良好な関係を築いていましたが、新たなネットワークを作り活用する必要がありました。また、チームの調和を図るだけでなく、アイデアを刺激するため挑戦的な姿勢を示すことが有益であると認識しました。

おわりに

2024年6月現在、エンタープライズ・リーダーシップ・レポートの日本での活用事例はまだありません。その理由は、日本語版レポートがリリースされていないからです。新しい時代のリーダーシップモデルであるエンタープライズ・リーダーシップの概念を日本企業が活用できない状態は由々しき事態であり、到底看過できるものではありません。速やかに日本版のローカライズを進めることをお約束いたします。

また、OPQ32の日本語受検は可能ですので、英語版レポートでも問題ないとおっしゃっていただける方がおられましたら、ぜひお問い合わせください。

以前から「VUCAの時代」と言われていましたが、ここ数年の世界の出来事を振り返ると、まさにその言葉通りのような時代であると感じます。パンデミック、地政学的リスクの高まり、AIなどのテクノロジーの目覚ましい発展と普及は、世界が常に不確実性にあふれていることを私たちに実感させました。

このような世界で、組織はどのようなリーダーシップが必要となるのでしょうか?

今回は、SHLグループのコラム「Effective leadership in a world of geopolitical upheaval—a contextual challenge for organizations(地政学的な動乱の世界における効果的なリーダーシップ-組織における文脈上の課題)」から、特に地政学的に不確実な世界のリーダーにとって重要なコンテクストを6つご紹介し、直面する課題について考察します。

リーダーのコンテクスト(文脈)が重要

組織は、さまざまな状況で機敏に対応し、変化に適応して成長できる人材を適切に配置することが重要です。SHLは、9,000人のグローバルリーダーを対象に3年間の調査を行い、リーダーの成功にはコンテクスト(文脈)が重要であるということを明らかにしました。コンテクストとは、リーダーが活動するコンテクスチュアル(文脈的)な環境のことで、リーダーが働かなければならない業界や場所、ビジネスの優先順位を含む組織、チーム、職務特性や心理的要求を含む役割といった外部環境が含まれます。

リーダーを選抜する際、より広く仕事の背景を考慮に入れると、「画一的な」アプローチよりも平均で4倍正確な予測が得られます。パフォーマンスの高いリーダーをより正確に予測することで、リーダーのパフォーマンスが平均 22% 向上し、それが売上・純利益ともに4%の増加につながります。

この調査では、ダイバーシティに関連する別の注目すべき成果もありました。世界中の組織がリーダーのパフォーマンスの成否に最も重要であると特定した27の課題のうち 21 項目において、女性の方が男性よりも強みがあるという結果が得られました。コンテクストは、特定の課題に誰が最適であるかを評価する非常に柔軟かつ強固な方法です。それだけでなく、コンテクストを活用することで、潜在的な可能性のある人材のターゲットを広げ、人材プールに存在する可能性のある隠れた逸材を組織が見逃さないようにすることができるのです。

不確実な世界で特に重要となるコンテクストとは

SHLは、リーダーが直面する約300の課題から、リーダーの成功に影響を与える最も重要な27のコンテクストを抽出しました。コンテクストは「チームのパフォーマンスを推進する」、「リスクと評判をマネジメントする」、「変革をリードする」、「結果を出す」の4つのグループに分類されます。これらの中には、時間の経過や新たな課題の出現に伴って重要性が高まったり薄れたり、ある時点での組織の優先順位や目標に固有のコンテクストがあります。しかし、今日の地政学的に不確実な世界の状況に鑑みると、次の6つのコンテクストが前面に出てくる可能性があります。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

当然ですが、不透明で、想定外の変化がありうる環境で活動する能力は、極めて重要です。

・人や業務の安全とセキュリティを確保する

事業やオペレーションの一部が不安定な場所にある場合、地域紛争、政治、環境問題、インフラの課題などを乗り切る能力が最も重要になります。サイバー攻撃の脅威に対処する仕組みの構築も、組織にとって注力すべき重要な点です。

・急速に変化する製品、サービス、プロセスに対応する

これは、サプライチェーンマネジメントに関わる問題に一部関連しています。確立されたサプライチェーンラインが中断された場合、組織は代替プロセスを迅速に再検討する必要があります。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

混乱や予期せぬ事態は、組織が大きな決断を迫られることを意味します。例えば、事業を別の地域に迅速にシフトしたり、突然紛争状態になっている国に新商品を一か八か投入したりすることが考えられます。長期的には大きな市場機会となりえます。

・リスクを嫌う状況下で業務を行う

混乱によって、組織は新たなグローバルな機会を模索することになるかもしれません。このような新しい環境では、規制が強化されたり、他の「官僚的」なステークホルダーとの関係を調整したりする必要が生じる可能性があります。これまでのビジネスの進め方とはかなり異なる可能性があります。

・地理的拡大を通じてビジネスを成長させる

特定の国・地域における地政学的な課題によって、組織は、製造拠点や製品・サービスの市場として、新たな地域を検討する必要に迫られるかもしれません。

コンテクストとリーダーの特性をそれぞれ見極める

今回は地政学的状況に伴う不確実性にフォーカスして、より密接に関わるコンテクストをご紹介しました。ただ、組織や事業が直面するコンテクストはこの一面だけではありません。それぞれの環境における特定のコンテクストを理解し、最適な組み合わせの人材を測定することで、混沌とした世界で組織を発展させる将来のリーダーを発掘することが可能です。

なかなか予測が難しい未来のリーダーを選抜・育成する際は、成功確率を高めるためにコンテクストという考え方をぜひ取り入れていただければと思います。 3月8日は国際女性デーでした。これに合わせて英エコノミスト誌ではOECD(経済協力開発機構)29か国の中でglass-ceiling index (GCI)=ガラスの天井指数なる女性の働きやすさ指数を発表しています。GCIは、主に富裕国で構成されるOECD加盟国において、女性が職場で平等な待遇を受ける可能性が最も高い国と最も低い国を毎年評価するものです。2024年、日本は29か国中27位と下位3番目でした。男女の労働参加率や給与の差、育児休暇の取りやすさなど10の指標に基づき分析しており、中でも日本は企業の管理職に占める女性の割合が14.6%(OECD平均は34.2%)と低く、多くのマスメディアでも取り上げられました。

日本がこのような評価であることを念頭に置きながら、今回はSHLグループのコラムを一部ご紹介しつつ、女性のリーダーシップについて考えたいと思います。

リーダーポジションにおける多様性促進のために

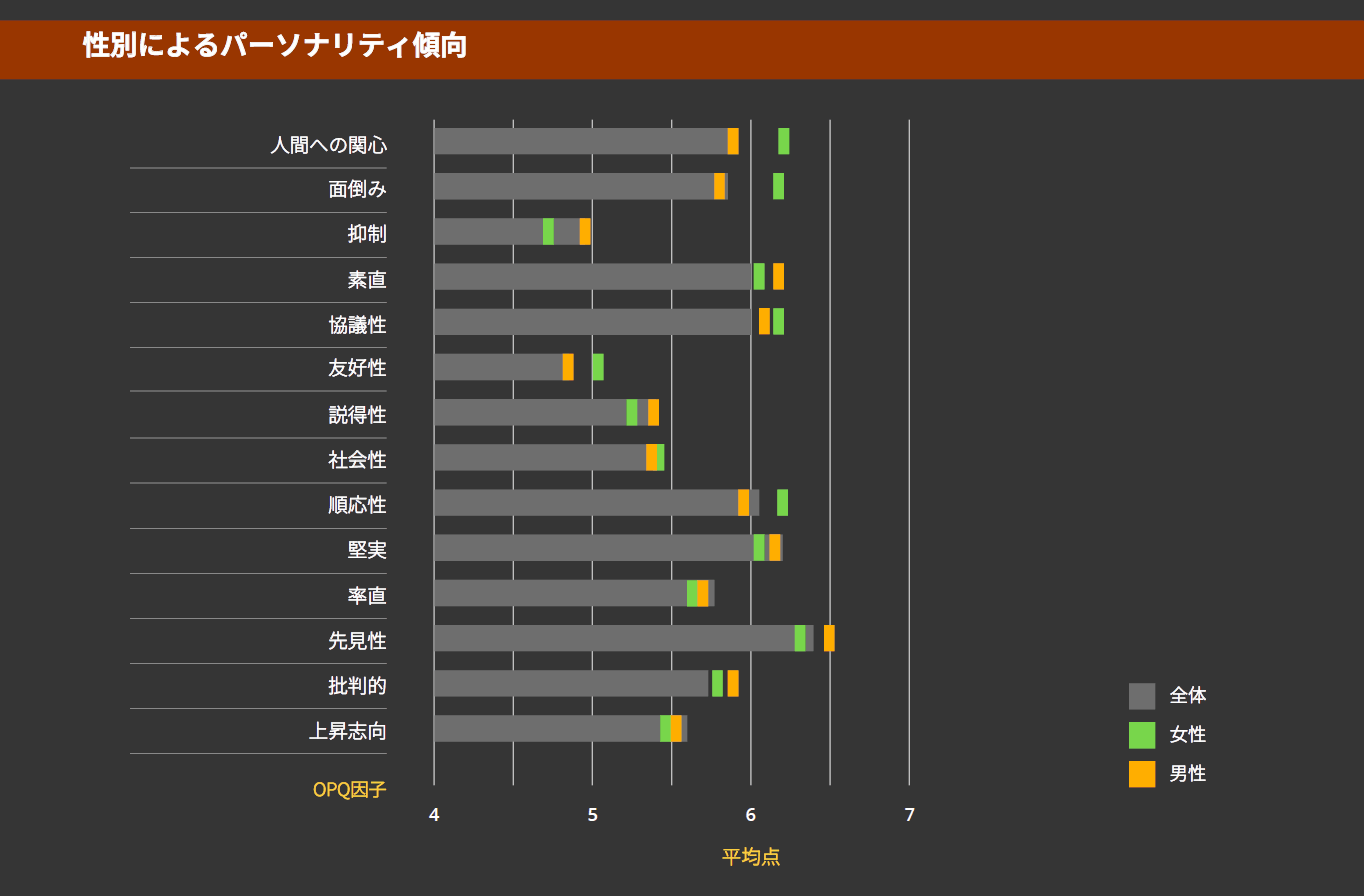

この30年間で、特に高所得国においてより多くの女性が管理職のポジションを占めるようになりましたが、それでもなお、管理職における男性との人数差を縮めるまでには、まだ長い道のりがあります。組織内のリーダーたちは、女性の昇進に関する意思決定時にステレオタイプに頼る傾向が強いものの、優れたピープルマネジャーとなる要素のいくつかは、女性が強いポテンシャルを持つことが客観的データから分かっています。SHLグループのホワイトペーパー「The New Era in People Management」では、性別によるパーソナリティの傾向に言及しています。男性は長期的な視点を持ち、他者に影響を与える傾向があり、女性は他者の行動に理解と共感を示し、適応し、つながりを求める傾向があると報告されています。一般論ではありますが、女性のこれらの特徴を見極め、育成し、適切に配置すれば、優れたピープルマネジャーを育てることができます。

実際、リーダーシップのジェンダーダイバーシティが上位25%に入る組織は、ボードメンバーに女性がいない組織よりもROEが47%高いと報告されています。にもかかわらず、昇進の可能性があると見なされるのは女性より男性の方が多いのです。その理由は、昇進の可能性が「男性的」とみなされる特徴と関連づけられ、重視されているからです。個人の特性よりも、これらの特徴によって採用や昇進が行われており、結果的に男性のほうが成長機会を得やすい傾向にあります。

女性がリーダーシップパイプラインで離脱する背景

リーダーシップパイプラインの途中で女性が減少する原因となる、多くのミクロな課題も存在します。女性のキャリアを促進する最も効果的な手段として、あらゆるレベルの女性がフレックスタイム制を挙げています。女性リーダーは、家庭の事情で自発的に休職・退職する割合が男性よりはるかに高い傾向にありますが、機会があれば仕事に戻りたいと考える人がほとんどです。可視化されず、無視され、見過ごされ、過小評価されていると感じている女性の体験談の多くは、耳に入る機会すらありません。彼女たちはテーブルに着いていたとしても、必ずしも意見を聞かれているわけではなく、事業の方向性に影響を与える意思決定に加わっているわけでもないのです。

柔軟な仕事環境の他にも、家庭での公平なパートナーシップやアセスメントを活用して人材戦略に女性を組み込むことなど、女性の活躍を後押しするヒントは他にもあります。

67%の組織がDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)への投資を維持または増加させています。※変革にあたっては、達成すべき目標とその障壁がどのようなものであるか正確に理解し、経営層を含め組織全体で継続的に努力しコミットすることが重要です。

性別による機会損失をなくそう

世界的にみても、まだまだリーダーポジションに占める女性の割合に課題があります。日本の現状は輪をかけて深刻です。DEIは必ずしもジェンダーだけの問題ではありませんが、こと日本において目下の課題はジェンダーダイバーシティと言えるでしょう。先述したように、ダイバーシティ推進によって組織力の向上は多く報告されており、組織が取り組むべき合理性を示しています。女性の組織における更なる活躍に焦点が当てられがちですが、仕事中心が当たり前と捉えられていた男性がより家事育児に取り組むことも同様の文脈で扱われるべきでしょう。性別に関係なく、能力やポテンシャルがある人が適切な立場で存分にその力を発揮し、また、ジェンダーにとらわれず家庭や育児に関わりたいと思う誰もがそのようにできる社会であってほしいと願います。

SHLのアセスメントとインサイトは、人材の客観的判断を可能にし、こうした社会の実現の一助となりえます。

※ https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/global-talent-trends/

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#beyond

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

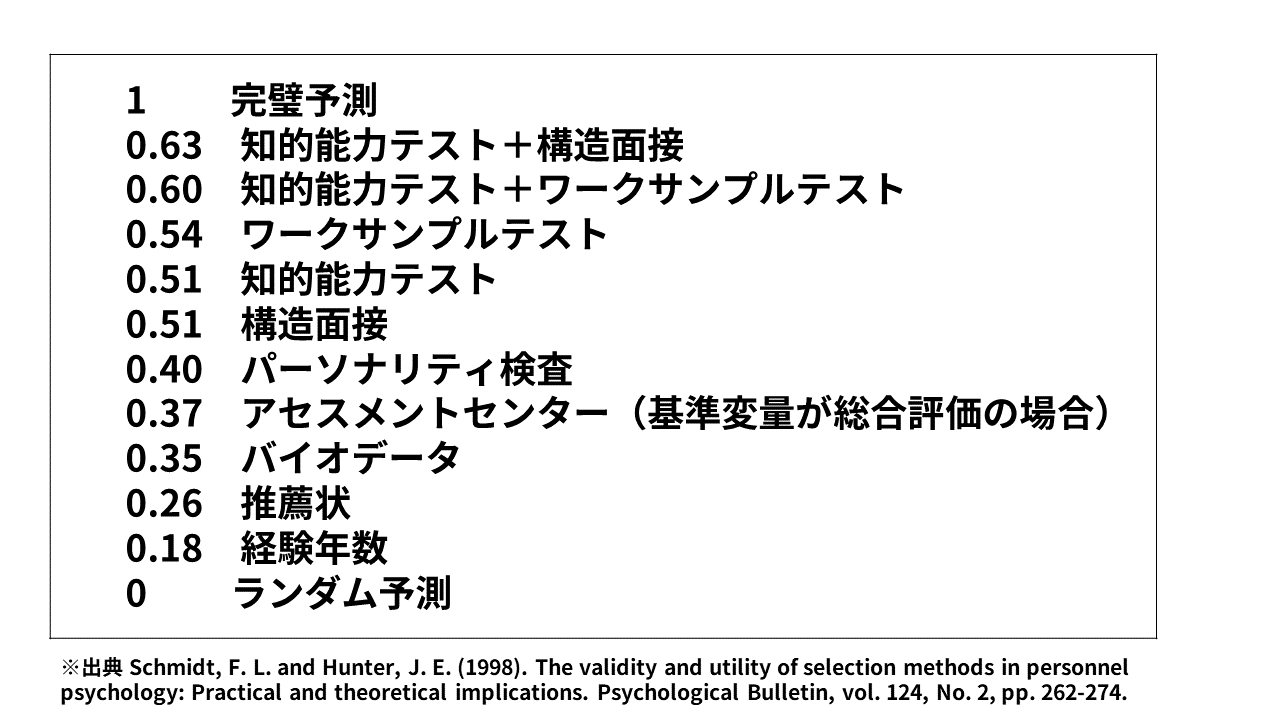

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

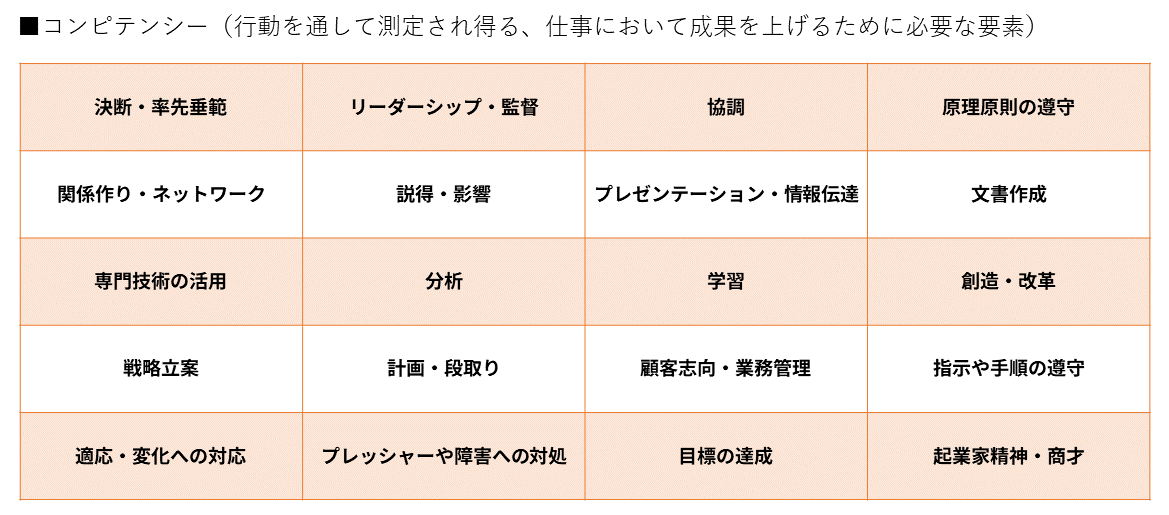

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。 我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

新時代のリーダーに求められる新しいリーダーシップスタイルとして、SHLはエンタープライズ・リーダーシップを提唱しています。エンタープライズ・リーダーシップを発揮するリーダーは、自分の責任範囲だけにとどまることなく、周囲の組織や人の業績向上に貢献し、その周囲の組織や人の力をバネにイノベーションを起こし、組織を飛躍的に成長させます。従来のリーダーシップモデルと異なるエンタープライズ・リーダーシップの特徴はネットワーキングです。本コラムでは、エンタープライズリーダーにとって極めて重要なこのネットワーキングについて述べます。

エンタープライズ・リーダーシップの詳細は、コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」をご覧ください。

なぜ、ネットワーキングが重要なのか

リーダーにとってネットワーキングが重要であることを示すいくつかの記事を紹介します。まずは、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR100周年記念)に掲載された「共創を実現するリーダーシップ」のABCです。

このABCはそれぞれの文字がリーダーとしての役割を示しています。AはArchitect(アーキテクト)、つまり設計者です。イノベーションを生み出す組織の制度、風土、マインドのためのあらゆるものを作る人です。BはBridger(ブリッジャー)、橋渡し役です。社内外の様々な組織のつながりとなる人。CはCatalyst(カタリスト)、触媒です。触媒とは周囲の人に影響を与え、変化を促進する人のこと。共創を生み出すリーダーにはこの3つの役割が重要と述べられています。

特に注目すべきなのは、BとCです。Bの橋渡し役は事業、地域、部門を超えたイノベーションを奨励し、あらゆる人材や技術にアクセスできる環境を作ります。組織、部門、業界、地域を超えた相互の信頼関係を構築します。Cの触媒は共創を求められている組織や個人がアイデアを素早くビジネスにつなげるため、他社間のコラボレーションを促進します。

これら二つの役割は人間関係を作り、その関係を活用するネットワーキングそのものと言えます。

次は、イノベーションのDNAで紹介された優れたイノベーターの持つ行動的スキルです。質問力、観察力、ネットワーク力、実験力の四つのスキルが挙げられています。

注目すべきはもちろんネットワーク力です。イノベーションを生み出すネットワーク力とは、新しいアイデアやインサイトを持つために異なる視点や考え方の人と交流する能力です。自社を売り込んだり、協力を得たりするための目的を持った交流ではなく、普段話すことがない全く関係のない分野の人との交流や対話であることが重要です。異なる分野の情報がつながることで新発見や新しいアイデアが生まれるのです。

ネットワークリーダーコンピテンシーとは

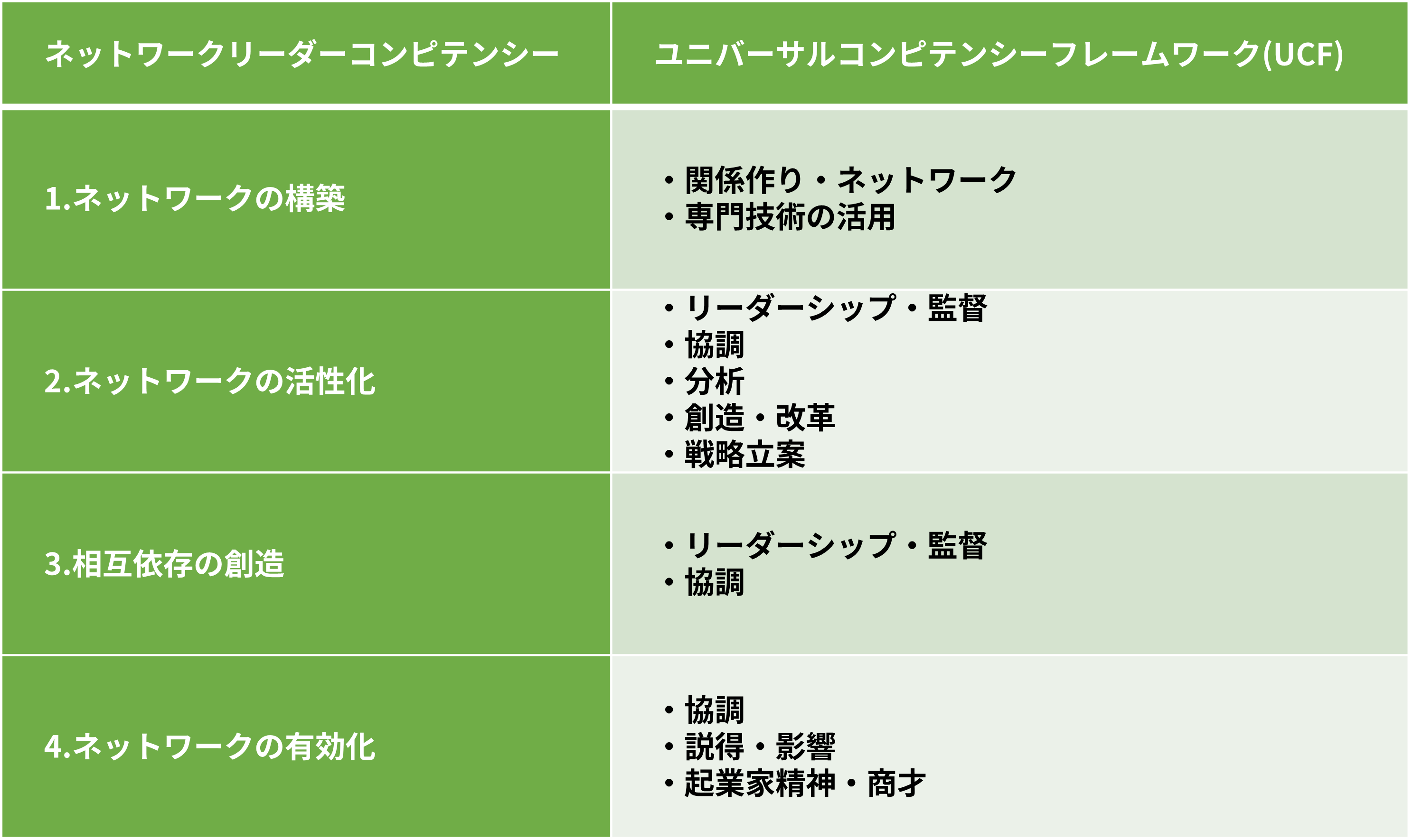

SHLは、エンタープライズ・リーダーシップを三つの側面(変革、執行、ネットワーク)からなる12項目のコンピテンシーによって測定します。ここではネットワークリーダーシップについて詳しく説明します。ネットワークリーダーシップとは、組織内外の幅広いネットワークを構築し、連携させ、有効化することで、強力なネットワーク・パフォーマンスを確立することです。このリーダーシップを構成するコンピテンシーは以下の4項目です。

1. ネットワークの構築

チームや部署の垣根を越えて、さまざまな分野の人々が相互に有益なつながりを築くのを助ける。このコンピテンシーを発揮する人は、ネットワーキングの努力の成果である個人のパフォーマンス向上、組織横断的な協力関係の強化、イノベーションの拡大を得ることに大きな喜びを感じる。自分が築いたネットワークをチームのメンバーにも活用するよう促す。

2.ネットワークの活性化

革新的な思考とパフォーマンスを育むために、適切な緊張感を作り出す。緊張感を生み出すために、主に新しいアイデアや課題をネットワークに導入する。メンバーに意思決定を任せるが、勢いを維持するために介入すべきタイミングを見極められるよう、近くにいる。生産的な対立と非生産的な対立(例:個人的ないさかい)を区別し、後者に適切に対処する。

3.相互依存の創造

個人が他者と協調することを推奨し、提言や意思決定を評価する責任をグループに課すことで、ネットワークの自律性を高める。自ら問題解決に乗り出すのではなく、皆で協調しながら問題解決するよう促し、ネットワークの自律性を高める。グループ内の自律的な相互依存を育めるよう、自分の考えを最初には述べない。支配的ではなく、最善の決断を下すためには、常にその決断に関与する必要があるとは考えない。

4.ネットワークの有効化

ネットワークが大きな組織で効果的に機能するよう進んで介入する。ネットワークを保護し、その中から出てきた提言の推進者となることを恐れず、組織全体に有益なアイデアを浸透させる。ネットワークを阻害する問題や障壁の解決に取り組む。ネットワークの目標達成のために現状に立ち向かうことを恐れない変革者と見られる。反対勢力に対して挑戦することを厭わず、ネットワークの成功を他の人と話したり、ネットワークの価値を示す機会を見つけたりすることを楽しむ。

これら四つのコンピテンシーはユニバーサルコンピテンシーフレームワークと以下の通り関連付けできます。

ネットワーキングのスキルを身に着けるためのヒント

ネットワークリーダーシップを発揮するためには、基本的なネットワーキングのスキルを身に着ける必要があります。ここではユニバーサルコンピテンシーフレームワークのコンピテンシー項目である「関係作り・ネットワーク」の開発のためのヒントをご紹介します。1.ネットワーキングの準備をする

・人間関係を築くべき重要人物を組織の中で見つけます。その人たちがあなたやあなたの部署にどのような影響を与えているか、どのようにすれば彼らがあなたの役に立つか(そして、あなたが彼らの役に立つか)を明らかにします。彼らと接し、その関係を維持する戦略を開発します。

・同僚のグループについて考え、彼らの個人的なインパクトの点で各人を評定します。グループの中でなぜある人々がより大きな信頼性や知名度をもっているのかを考え、全体的なインパクトの増減に関係するような具体的行動に注意します。同僚と比べてのあなた自身のインパクト・レベルを評価し、必要であれば自分の影響力を高めるための対策を講じます。

・自分の支配的スタイルや強制的スタイルのために他者を萎縮させたり圧倒したりしたかもしれない例を見つけます。他者が時にあなたのことを「うるさい」、「おしつけがましい」、「自己中心的だ」と思うかどうかを吟味し、それに従って自分のスタイルをどのように変えられるかを考えます。

揉め事や個人攻撃と思われるような状況に自分がどのように感情的に反応するか、時にあなたの反応があなたの行動にマイナスの影響を与えるかどうか、を考えます。必要であればこの問題をメンターやコーチと話し合い、より効果的な反応や葛藤対処戦略を開発します。

2.練習する

・社交の場で人と信頼関係を築いてくつろがせる練習をします。質問することで相手やその仕事に興味があることを示します。「軽いおしゃべり」があなたにとって本当に問題ならば、小さなグループに混じってやり取りするよう努めましょう。

・将来顧客になる可能性のある人やビジネスの新しいコンタクト先に自分を紹介する練習をします。自分のボディ・ランゲージ、声の調子、初めて会う人に最初に何を言うか、を考えます。どのようにしたら第一印象を改善できるかについて友人からフィードバックをもらいます。

3.ネットワークに参加する

・職種を超えたプロジェクトや部署をまたがる委員会に参加したり、共通の問題や関心事について、他部署と協同ワーキンググループを作ったりしましょう。結果を出すことが特にうまいと思う部署について研究します。彼らの成功の鍵である戦略を見つけ、それらのアイデアを自分のグループの中でどのように活用できるかについて、チームメンバーと一緒に検討します。

・組織の中で広い範囲の人と人間関係を築くために、社交的な集まりを利用します。あなたのチームの目標達成を祝うイベントに他部署のマネージャーを招待し、成功が共有されている感じや協力感を醸成します。同様に、適宜、他部署の祝い事に参加します。

・あなたの通常のやり取りの範囲よりも広いネットワークに参加することによって、組織の中でのあなたの認知度を高めます。組織のセクションを越えた幅広い人と会ってやり取りする機会を求めます。適宜、仕事以外の場面で同僚と付き合う時間をとります。

おわりに

リーダーにとってネットワーキングが重要であることは今も昔も変わりがないという意見があります。私もその通りと感じます。しかし、新しい時代のリーダーに求められるネットワーキングのスキルは、政治的なネットワークを作ることや今の自社にとって有益な人脈を作ることではありません。不透明な未来を生き抜くためのイノベーションを生み出すリーダーシップが必要であり、そのリーダーに求められるネットワーキングのスキルとは、人のため、社会のため、世界のためを前提として、自分とは異なる様々な価値観や視点、考え方を持つ人、時には敵対する相手と対話し、そこから新しい発見やアイデアを見出す能力なのだと考えています。参考文献

リンダ A.ヒルほか(2022)、「共創を実現するリーダーシップ」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2023年 2月号 ダイヤモンド社

クレイトン・クリステンセンほか(2012)、『イノベーションのDNA』翔泳社 さて、本サイトではおよそ3年間、毎週人事やタレントマネジメントに関する様々なテーマをコラムで発信してきました。今年最も読まれたコラムトップ10を振り返ったところ、ご覧になっている人事担当者の皆さんの関心事が浮かび上がってきました。

今年最も読まれたコラムトップ10

今年、最も読まれたコラムトップ10は以下の通りです。- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ゲーミフィケーションとゲームベースアセスメント(後編)

※後編はゲームベースアセスメントについて述べていました。 - マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」

- 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

- データ分析における主観性と客観性 ~シンプソンのパラドックスとデータ・インフォームド~

- 内定者への適性検査のフィードバック

- ハイポテンシャル人材にはどのような経験が必要か

なんとコラムトップ10のうち、半数がリーダー層に関わるテーマでした。

リーダーがカギを握る

過去数年のパンデミック、急速に発展するテクノロジー、グローバルな政情不安などを背景に、私たちを取り巻く世界はパラダイムシフトが起こりつつあります。ビジネスの世界でも組織は様々な未知の課題に直面しており、中心となって組織を動かすリーダー層はかつてないほど重要になっています。リーダーの役割の重要性を再認識する局面を迎え、人事・組織課題としてリーダー層の強化という潮流の一端がランキングに表れているのかもしれません。当社でも、新時代のリーダーシップをテーマにエンタープライズリーダーシップというモデルをご紹介しています。変化が加速する世界で、変化に対応する新たなリーダーがカギを握ることになるでしょう。