一方、企業の採用担当者からは、このような声がよく寄せられています。

・「求める人物像」が、いつどうやって作られたものなのか分からない。

・古すぎて今の会社とはマッチしない。

・定義があいまいで、評価者間、また選考プロセス間で、評価がぶれてしまう。

ビジネス環境の急激な変化から、こうした課題は年々増加しており、採用基準見直しのニーズは高まっています。

とはいえ、採用基準の設計は「優先度は高いが、具体的なやり方がわからず、手を付けられない」「現状でも運用できているから、今は直近の業務に手を回したい」といった感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、パーソナリティ検査OPQを活用し、手軽に行える採用基準の見直し方法についてご紹介します。

1.入社時データの分析

採用選考でOPQを利用しているのであれば、そのデータを用いた分析が可能です。パフォーマンスを示すデータ(人事評価や営業成績など)とOPQデータを突き合せることで、職種や階層ごとにパフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定できます。高業績者に共通する特徴を明らかにする他、自社内で全体的に高い水準を示すコンピテンシーを確認することで、各職種や階層の職務適性だけでなく、組織風土に対する適性を判断する参考情報としても活用できます。

分析はExcelなどの表計算ソフトを用いる他、当社が提供している無料の分析ツールを使って簡単にOPQデータと評価の関係性を特定することもできます。分析の方法にご不明点がある場合は、ぜひ当社のコンサルタントにお尋ねください。

2.カードソート・ディスカッション

当社が実施する人材要件定義のためのインタビュー手法の一つです。現職者や管理者、人事部などを対象に、4~6名1グループでディスカッションをしていただきます。人材要件定義の対象となる部門の役職者が参加することが望ましいです。9枚のコンピテンシーカードを用いてディスカッションを行います。手順は以下の通りです。

1.9枚のカードにそれぞれ書かれた各コンピテンシーの定義を参照し、業務においてそれぞれどの程度必要かを検討します。

2.9つのうち、「必要ない」と思われるコンピテンシーを3枚捨て、6枚に絞ります。

3.残りの6枚を、「必要不可欠なもの」3枚、「あると望ましいもの」3枚に分けていきます。

このカードソートの過程でディスカッションを行い、判断の根拠を明確にしてゆきます。全員で同じツールを用いてディスカッションを行うことで、人材についての共通認識・共通言語を得やすくなり、堂々巡りや認識のずれを防ぐことができます。当社の専門家がファシリテーターを務めます。

3.アンケート

ボードメンバーや管理職者、現場のハイパフォーマーなどにアンケートを実施することによって、採用要件を定義することも可能です。 コンピテンシーの定義が書かれたアンケートを配布し、業務内容に照らして必要だと思われる順にコンピテンシーの重みづけを行っていただきます。重みづけやその理由を集計し、部署ごとに必要な適性を特定します。

「1.入社時データの分析」は定量手法と呼ばれ、データに基づいてこれまではどんな人材が活躍していたかを特定できます。「2.カードソート・ディスカッション」「3.アンケート」は定性手法と呼ばれ、これからどんな人材が必要になるかを検討できます。定量手法と定性手法を組み合わせることで、客観性と主観性、これまでとこれからの両方の要素を取り入れた採用基準を作ることができます。

現職者だけでなく管理職者の特徴の分析を行ったり、経営層に今後の経営方針も含めたインタビュー(ビジョナリー・インタビュー)を行ったりすることで、より長期的な視点で適切な採用基準を設計することもできます。

採用基準作成ファーストステップとして、本コラムがお役立ていただければ幸いです。 今日では、新卒・中途といった社外からの人材採用や、昇進・昇格、登用といった社内人材の評価など、さまざまな選抜の場面で適性テストが使われています。本コラムでは、良い適性テストを選ぶ際の考え方についてご紹介します。

適性テストとは

適性とは、あることを行うのに適した性質を言います。身体・遺伝的なものから、思想、教養、嗜好、関心など人にはいろいろな個人差がありますが、これらはただの個人の性質です。私たちは、組織における人と仕事の最適化を課題にしていますので、特定の業務・役割に適しているか、が最大の関心事です。この特定の業務・役割に適しているかに関係する性質を調べることができるテストを、適性テストと呼んでいます。

適性テストの利点

適性を見極める手法としてよく用いられるのは面接でしょう。ただ、応募者が多人数であった場合、人手がかかり、効率が良くありません。また、さまざまな誤差が混入しやすく、面接官や応募者の対話のスキルに依存します。 ある面接官の見極めが適切であると仮定しても、それを維持しつつ、すべての応募者をその面接官が対応する、というのは多くの時間と費用を要します。

適性テストは少ない時間と費用で、全員に等しい設問を投げかけ、得られた回答を一律の基準で分類、評価して、数値化します。 誤差の入り込む余地が少なく、かつ面接に比べて時間も労力も格段に少なくて済みます。 効率的に、幅広く、客観的な情報を収集できる点が適性テストの秀でたところです。

適性テストの選び方

1.品質妥当性:測りたいものが測れるか 信頼性:正確に測れるか 標準性:比較集団の質

2.使い勝手

受検・採点方式、応募者管理システムとの連携 等

3.コスト

テストの費用、検討・導入コスト 等

適性テストを選ぶ際の検討基準は、上記の3点にまとめられます。

この中で最も優先されるべきは、品質、それも妥当性です。テストを使う目的を達成できるかどうか、期待通りの使い方ができるかどうかは、この妥当性にかかっています。これを蔑ろにすると、適性テストに係るコストを無駄にするだけでなく、誤った人事判断につながります。

妥当性を確認するには、一定の人数に適性テストを実施して、得られたテストデータと測定したい指標との関係性を分析します。これを妥当性検証と呼びます。例えば、秀でた営業成績をあげられるような人材を採用したければ、社内の営業職社員に適性テストを実施して、適性テスト結果と営業成績に関係性が見られるかを確認します。

終わりに

適性テストの導入効果は、1.ビジネスサティスファクション(関係者の満足度)、2.ビジネスインパクト(コストなど重要なビジネス指標の変化)、3.ビジネスアウトカム(売り上げや利益の増加などビジネス上の成果)に大別されます。目的に沿った適性テストを適切に使えば、必ずその効用を得られます。

残念ながら適性テストを活用できていないと嘆いている方々の多くは、テストを使う目的が曖昧であったり、選び方が不適切であったりします。今日では、さまざまな用途や使い方に馴染むよう、数多くの適性テストが開発され、選べる環境になっています。適性テストを選ぶ際には、目的を明確にしたうえで、専門家のアドバイスを受けながら妥当性の確認を行ってください。 未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。

私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

どのように測定するか

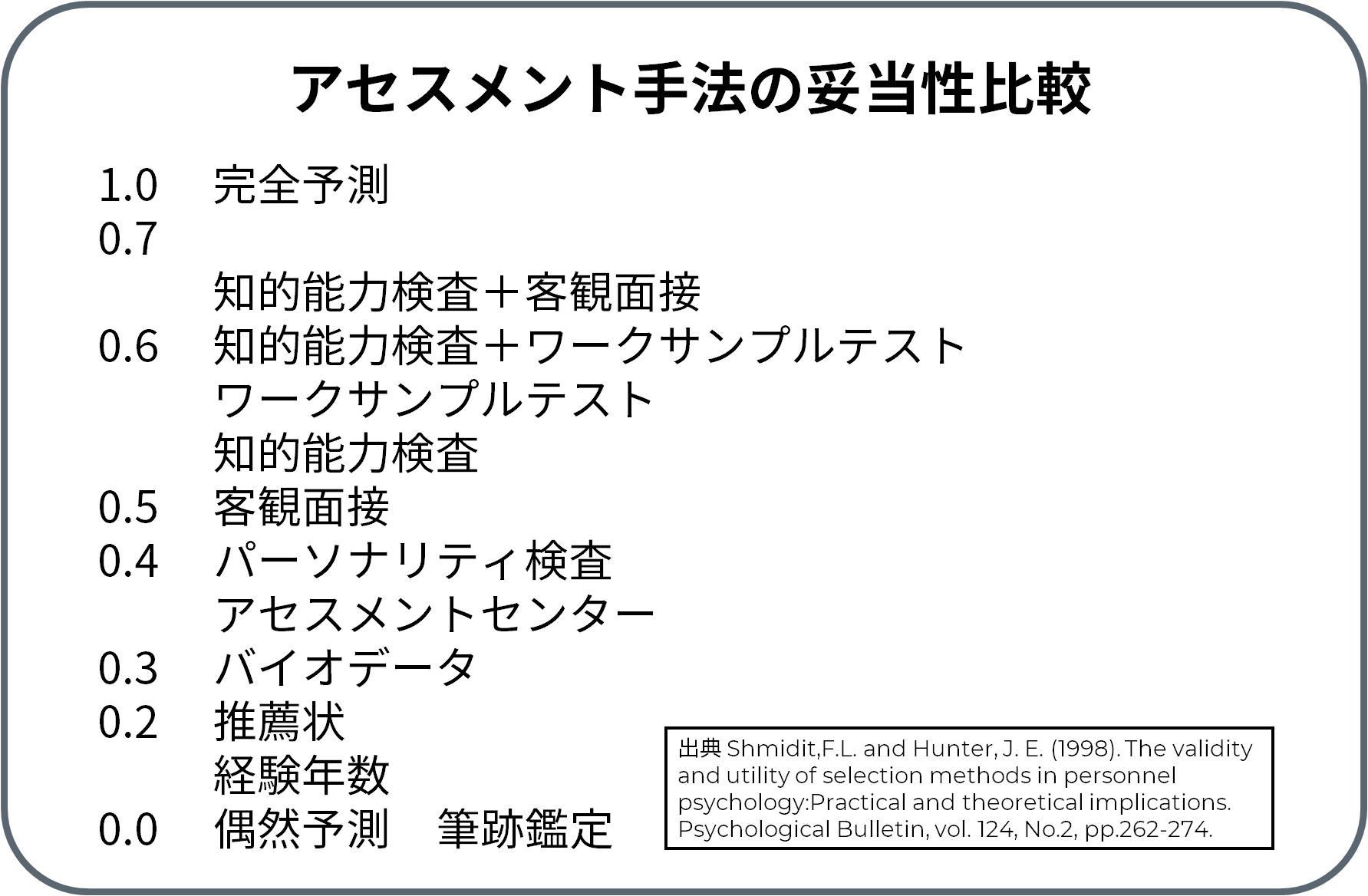

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。