目次をみる 目次を閉じる

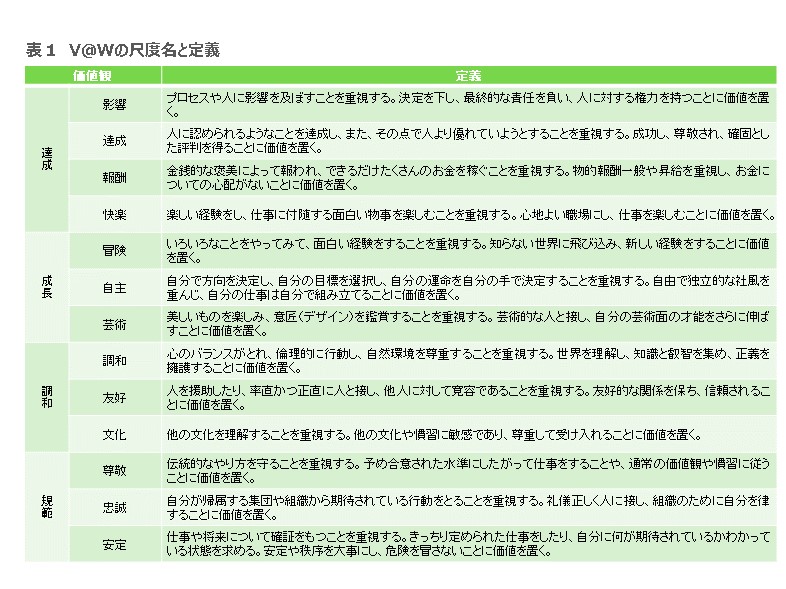

1年ほど前の本コラムで、「キャリア・アンカー 」が紹介されました。キャリア・アンカーとはキャリアを選択する上での拠り所となるもので、得意なこと、やりたいこと、意味と価値を感じられることについての自己概念です。自己概念は、能力、意欲、価値観などによって構成されており、その価値観を測定するSHLツールがValue@Work(以下V@W)です。 V@Wは職業価値観を13尺度で測定します。(表1)

職業価値観とは、職務上いかに行動すべきかについて個人が抱く比較的永続的な信念です。人はこれを通じて自分の職務や仕事環境を様々に評価し、その結果が様々な態度や意見、行動となって現れます。つまり、職業価値観は、職業選択、職務満足度やモチベーション、延いては勤務態度や業績などに大きな影響を与えます。

活用事例1:若手社員の早期離職①

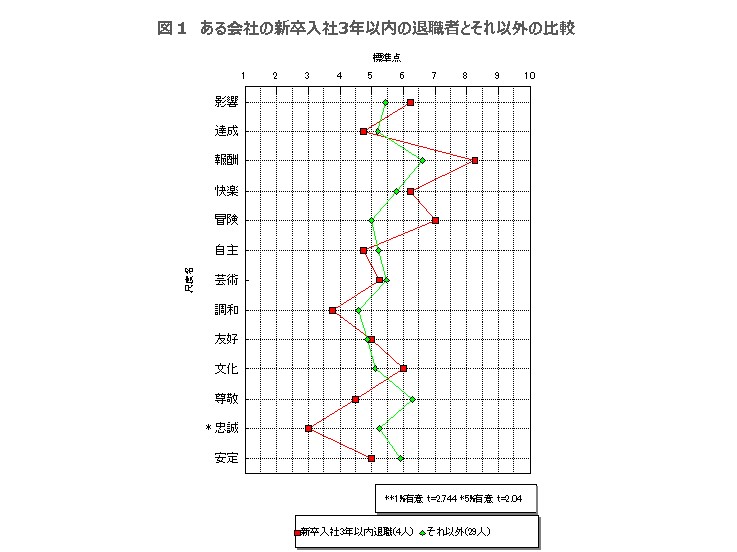

たとえば、「若手社員の早期離職」の問題にも価値観が絡んでいます。図1は、ある会社の入社3年以内の若手社員について、退職者と在職者の入社時のV@Wの平均値を比較したものです。人数が少ないので、こういうプロファイルの人は退職しやすい、という確固たる結論を導くことはできませんが、この会社の風土との関係で思い当たるところ、改善したいところについて社内での議論を深める一助になったそうです。

活用事例2:職務業績との関係

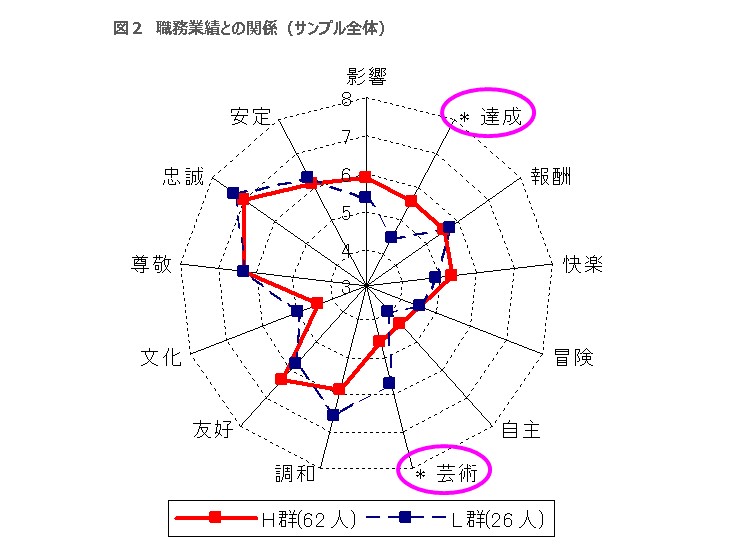

もう一つ、V@Wの活用事例をあげましょう。職務業績との関係を分析した事例です。 製造および小売業界3社の営業職社員165名にご協力いただきました。業績評価データに基づいてサンプルをH(高評価)、M(中評価)、L(低評価)の3群に分け、それぞれのV@Wの平均値を比較したのが図2です。「達成」と「芸術」で有意差が見られました。H群が成功すること、それによって評価を受けることに価値を置いているのは、営業職という職種を考えると頷ける結果です。

それでは、その「達成」価値観が低い人は営業職として不適格だと言ってしまってよいのでしょうか?

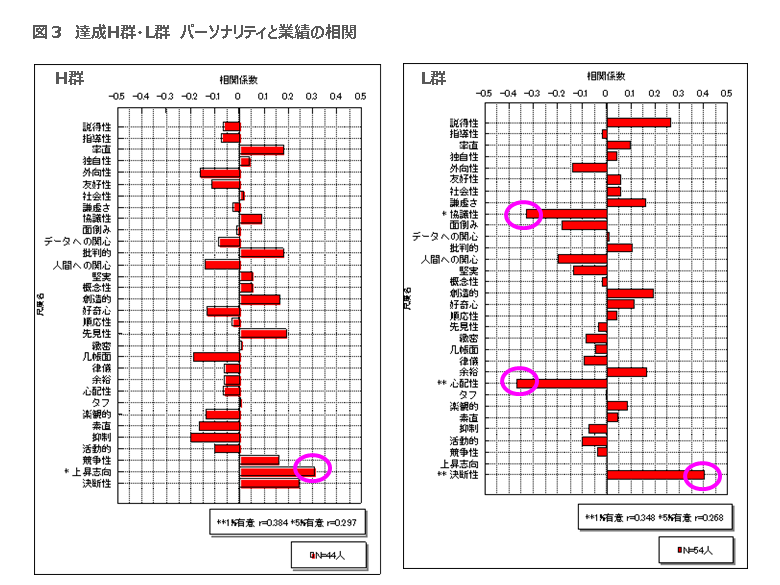

サンプルの165名はパーソナリティ検査OPQも受検していました。そこで、165名を、「達成」価値観7点以上の群(達成H群)と4点以下の群(達成L群)に分けて、それぞれで業績とOPQの相関を調べました。その結果が図3です。

図3の二つのグラフを比較すると、32尺度中16尺度で相関の方向が逆転しています。つまり、「達成」価値観の高低によって、業績に関連するパーソナリティ特性が大きく異なる、それぞれのやり方がある、ということです。

具体的に言うと、達成H群では、「上昇志向」の尺度が最も効いていました。一方、達成L群では、「上昇志向」は関係なく、「決断性」「心配性(-)」「協議性(-)」に有意差が見られました。「達成」価値観が低くても、大事な場面でも落ち着いていて自分で素早く決断する人は業績が高い傾向がありました。

上司が指導する際、これらのポイントを踏まえると、より効果が上がる可能性があります。

活用事例3: 若手社員の早期離職②

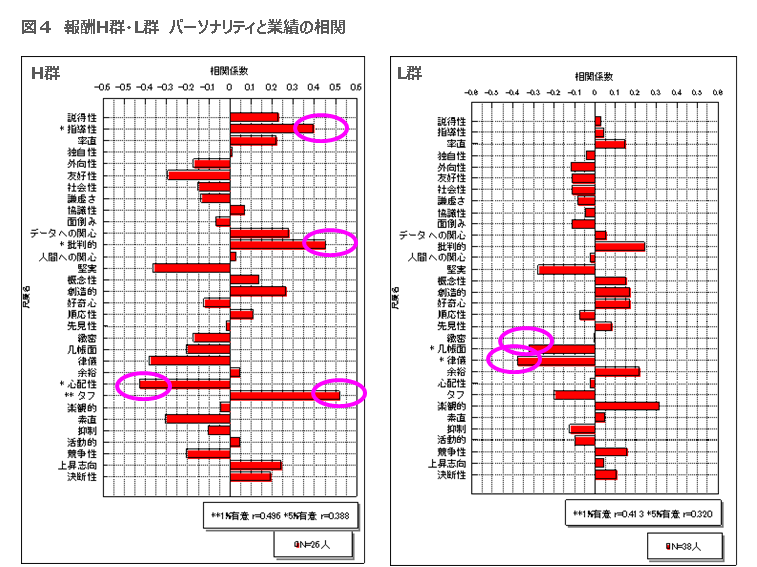

もうひとつ分析結果をご紹介します。「若手社員の早期離職」の1つの原因として、給与水準が取り上げられることが多いです。先の図1でも、「報酬」価値観の平均値は、在職者より退職者が高いという結果でした。しかし、給与を上げることは個々の管理職の立場では難しいです。では、「報酬」価値観の高い人をどう指導すべきなのでしょうか?サンプルは製造業99名です。V@Wの「報酬」の7点以上を「報酬H群」、4点以下を「報酬L群」として、それぞれのグループで業績とOPQの関係を調べた結果を図4に示します。

報酬価値観の高いグループで、業績と相関していたのは「タフ」「批判的」「指導性」「心配性(-)」です。グループのリーダーの役割を与えることが考えられます。一方、報酬L群で業績と相関していたのは、「几帳面(-)」「律儀(-)」です。指導において細かいことを言わないほうがよいかもしれません。

おわりに

以上の分析結果は、限られたサンプルに基づいた結果であることにご留意ください。価値観は人の持ち味の比較的表層にある概念ですので、組織風土との関連が強く、組織によって結果が変わる可能性が高いです。ただ、価値観を測定することで、従来のパーソナリティと職務行動の関係分析に新しい視点が加わります。人事データの1つに職業価値観を加え、それぞれの組織で分析・考察することをお薦めします。(参考文献)

堀博美・小川友美(2010)職業価値観測定の意義に関する一考察 ~職位・職務業績との関係~ 日本産業・組織心理学会第26回大会発表論文集

このコラムの担当者

堀 博美

日本エス・エイチ・エル株式会社