目次をみる 目次を閉じる

前後編では、パーソナリティ検査のフィードバック手法、フィードバックセッションの流れについてご説明しました。この会話編では実際のフィードバックでなされた会話の一部抜粋をご紹介します。

・受検者:HRコンサルタント職(企業の人事へアセスメントを活用したソリューション提案を行う仕事)

・フィードバック担当者:上司

・パーソナリティ検査OPQ結果の解釈

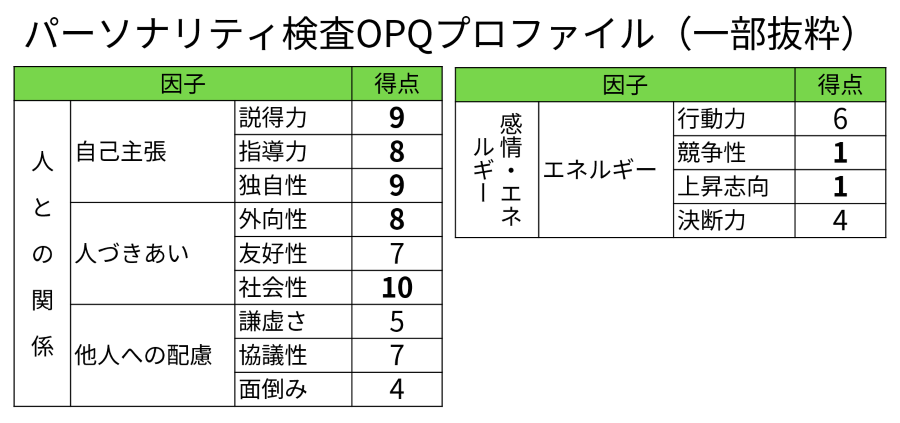

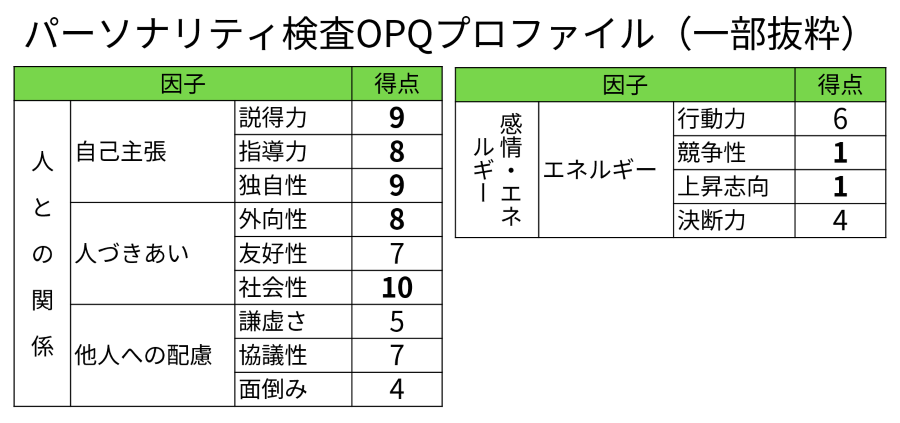

以下にOPQプロファイルの一部抜粋を掲載し、このプロファイルの解釈を述べます。

「自己主張」においては3項目が高得点です。自分の信念が強く、その考えに対して賛同をもらえるよう人を説得したり、自分の考えに基づいてチームを率いたりすることを好みます。「人づきあい」においては外向性と社会性が高得点です。社交的で気後れすることなく人とのコミュニケーションを楽しみ、話題の中心になることを好みます。「エネルギー」においては競争性と上昇志向が低得点です。人との競争を好まず、マイペースに達成可能な目標を持って仕事をすることを好みます。人に勝ちたいという気持ちや何が何でも目標を達成したいという気持ちはあまり持ちません。無理をしないタイプです。

導入部分

因子と傾向を説明する

(2)質問される前に答えはじめたことから社交性に自信を持っていることがわかる。

(3)「謙虚さ」については平均的な得点であったため本人の認識をたずねている。

(4)謙虚ではないと申告をしたため、謙虚に振る舞う場面をたずねている。

(5)相手を慮って発言を差し控えているのではない。本人の申告通り謙虚ではない。

行動証拠を探す/掘り下げる/影響を調べる

(2)この特徴が職務に与える影響をたずねている。

(3)肯定的な面については断定しているが、否定的な面については断定していない。否定的な面については可能性を認識しているものの、具体的な確認や対策をとっていない。

(4)行動証拠を探すための質問。

(5)自分の考えた通りに顧客を誘導することを自分の役割と捉えている。

掘り下げる/影響を調べる/まとめる

(2)好ましくなく、仕事の障害であると正直に答えている。上司を信頼している。

(3)仕事の責任について言及した上で、どのように対処しているかたずねている。

(4)責任として受け入れていると表明している。

(5)意欲リソースを見つけるための質問をしている。

(6)受検者のやりがいと職務の役割が直接的につながっていることを認識させるための質問。

(7)新たな目標設定について提案している。

ぜひ、1on1ミーティングや能力開発面談としてパーソナリティ検査を用いたフィードバックにトライしてください。今回コラムでご紹介したフィードバックの流れをまとめたハンドブックはこちらからダウンロードできます。何もツールを使わないフィードバックは日々の細やかな行動観察が必須ですが、パーソナリティ検査があれば結果から日々の行動を質問することが容易にできるため、行動観察に自信が無くても大丈夫です。多忙なマネジャーにこそやっていただきたい手法です。

フィードバックの会話例

ここではフィードバックの会話の抜粋をパートごとにご紹介します。この会話例は実際のフィードバックに基づくフィクションですが、現実のフィードバックの感じを理解していただけると思います。・受検者:HRコンサルタント職(企業の人事へアセスメントを活用したソリューション提案を行う仕事)

・フィードバック担当者:上司

・パーソナリティ検査OPQ結果の解釈

以下にOPQプロファイルの一部抜粋を掲載し、このプロファイルの解釈を述べます。

「自己主張」においては3項目が高得点です。自分の信念が強く、その考えに対して賛同をもらえるよう人を説得したり、自分の考えに基づいてチームを率いたりすることを好みます。「人づきあい」においては外向性と社会性が高得点です。社交的で気後れすることなく人とのコミュニケーションを楽しみ、話題の中心になることを好みます。「エネルギー」においては競争性と上昇志向が低得点です。人との競争を好まず、マイペースに達成可能な目標を持って仕事をすることを好みます。人に勝ちたいという気持ちや何が何でも目標を達成したいという気持ちはあまり持ちません。無理をしないタイプです。

導入部分

上司:では、これから約1時間、パーソナリティ検査のフィードバックを行います。今回の目的はAさんのことをよく知ることです。私が知ることはもちろんのことAさんがご自身を再認識する機会にもしてください。ここで話される内容の機密性は守られます。会社の人事目的で利用されることは絶対にありませんので安心してください。次にOPQの注意点です。OPQは自己申告の質問紙なので自分の思う自分のパーソナリティが表される質問紙です。検査結果はあくまでパーソナリティであり能力ではありません。得点は10段階の偏差値で算出されます。出現率はリポートに記載のある通りです。この偏差値の比較集団は日本人成人一般です。統計誤差が前後1点含まれます。何か質問はありますか?

受検者:はい、普段の行動が表れていると考えればいいですか?

上司:普段自分がどのように行動しているかについての自分の認識が表れます。

受検者:はい、普段の行動が表れていると考えればいいですか?

上司:普段自分がどのように行動しているかについての自分の認識が表れます。

因子と傾向を説明する

上司:「人との関係」の「自己主張」について説明します。人を説得したがる傾向が強いです。また、チームを率いることも好みます。これらの特徴はお仕事でどのように影響していますか?

受検者:自分のクライアントに提案したり、コミュニケーションをとったりする際に自分の意見を持って説得することが多いです。普段よくとっている行動だと思います。私は自分が良いと思ったことを進めたいと考えがちです。物事を推し進めるのに役立つ特徴だと思っています。(1)

上司:わかりました。次に「人づきあい」について説明します。外向的で集団では中心的な存在でいることを好みます。とても社交的で初対面の人でも気後れすることなく話しかける傾向が見られます。

受検者:仕事では初対面の方とのコミュニケーション機会が多くあります。場を盛り上げたり、相手と打ち解けたりするためにくだけた話をすることがよくあります。(2)もちろん相手によってですが。

上司:次にいきますね。「謙虚さ」は平均的な傾向です。自分を抑えて相手の話を聞く時もあれば、自分のこと積極的にアピールする時もあるようです。この傾向についてご自分ではどう思いますか?(3)。

受検者:どちらかというと謙虚ではないと思っています。話題の中心にいたいですし、出たがりですので、謙虚じゃ無いほうだと思います。

上司:そうですか。Aさんが謙虚に振る舞うのはどういう時ですか?(4)

受検者:そうですね。得意でない分野は自分が中心的に進められないため、黙っていることが多いです。そういう時は謙虚ですね。(5)

(1)仕事上の強みと認識している。受検者:自分のクライアントに提案したり、コミュニケーションをとったりする際に自分の意見を持って説得することが多いです。普段よくとっている行動だと思います。私は自分が良いと思ったことを進めたいと考えがちです。物事を推し進めるのに役立つ特徴だと思っています。(1)

上司:わかりました。次に「人づきあい」について説明します。外向的で集団では中心的な存在でいることを好みます。とても社交的で初対面の人でも気後れすることなく話しかける傾向が見られます。

受検者:仕事では初対面の方とのコミュニケーション機会が多くあります。場を盛り上げたり、相手と打ち解けたりするためにくだけた話をすることがよくあります。(2)もちろん相手によってですが。

上司:次にいきますね。「謙虚さ」は平均的な傾向です。自分を抑えて相手の話を聞く時もあれば、自分のこと積極的にアピールする時もあるようです。この傾向についてご自分ではどう思いますか?(3)。

受検者:どちらかというと謙虚ではないと思っています。話題の中心にいたいですし、出たがりですので、謙虚じゃ無いほうだと思います。

上司:そうですか。Aさんが謙虚に振る舞うのはどういう時ですか?(4)

受検者:そうですね。得意でない分野は自分が中心的に進められないため、黙っていることが多いです。そういう時は謙虚ですね。(5)

(2)質問される前に答えはじめたことから社交性に自信を持っていることがわかる。

(3)「謙虚さ」については平均的な得点であったため本人の認識をたずねている。

(4)謙虚ではないと申告をしたため、謙虚に振る舞う場面をたずねている。

(5)相手を慮って発言を差し控えているのではない。本人の申告通り謙虚ではない。

行動証拠を探す/掘り下げる/影響を調べる

上司:「人との関係」についての傾向を総括すると、Aさんは自分の考えを強く持っており、周囲の人に影響を与えたいと考えています。チームでは協調することを好みます。一方で自分にとって利益とはならないと判断した人との関係構築には消極的になる面があるようです。(1)コンサルタント職は人との関わりが多いと思います。この特徴は仕事でどのように影響していますか?(2)

受検者:人に対して影響力を与えること、人とのコミュニケーションを好むことはポジティブに働いています。クライアントや社内の人と何かを進める時にはよいです。一方で自分が影響力を行使したいがために相手がどう考えるかを十分考慮しないこともあるかもしれません。相手に不快感を与えていなければよいですが、悪い印象を与えていたとしたらネガティブです。(3)

上司:では、ポジティブに働いた具体的なエピソードを教えてください。(4)

受検者:最近あった話ですが、私のクライアントが長く使用していた当社のサービスから当社の別のサービスに切り替えることになりました。サービスを切り替えるにあたっては運用をつめなければならないのですが、その際にクライアントには様々な選択を求めることになります。一つ一つをクライアントが社内で議論し意思決定するには相当の時間がかかってしまいます。最も効率的な方法は、私がクライアント状況を踏まえて運用手順を作り、クライアントにその手順に基づいた方法を導入してもらうことです。クライアントの担当者二名それぞれとコミュニケーションをとり、お二人ともが納得する方法を自分で考えて進めました。結果的にうまくいきました。

上司:お客様は結果に対してどのような感想を持ちましたか?

受検者:サービスを変更しただけなのでそれほど感謝はされませんでしたが、ミスも齟齬も無く、スケジュール通りに円滑な移行ができました。お客様からの不満が出ていないので満足してもらえたと思います。(5)

(1)「人との関係」についての特徴を総括している。受検者:人に対して影響力を与えること、人とのコミュニケーションを好むことはポジティブに働いています。クライアントや社内の人と何かを進める時にはよいです。一方で自分が影響力を行使したいがために相手がどう考えるかを十分考慮しないこともあるかもしれません。相手に不快感を与えていなければよいですが、悪い印象を与えていたとしたらネガティブです。(3)

上司:では、ポジティブに働いた具体的なエピソードを教えてください。(4)

受検者:最近あった話ですが、私のクライアントが長く使用していた当社のサービスから当社の別のサービスに切り替えることになりました。サービスを切り替えるにあたっては運用をつめなければならないのですが、その際にクライアントには様々な選択を求めることになります。一つ一つをクライアントが社内で議論し意思決定するには相当の時間がかかってしまいます。最も効率的な方法は、私がクライアント状況を踏まえて運用手順を作り、クライアントにその手順に基づいた方法を導入してもらうことです。クライアントの担当者二名それぞれとコミュニケーションをとり、お二人ともが納得する方法を自分で考えて進めました。結果的にうまくいきました。

上司:お客様は結果に対してどのような感想を持ちましたか?

受検者:サービスを変更しただけなのでそれほど感謝はされませんでしたが、ミスも齟齬も無く、スケジュール通りに円滑な移行ができました。お客様からの不満が出ていないので満足してもらえたと思います。(5)

(2)この特徴が職務に与える影響をたずねている。

(3)肯定的な面については断定しているが、否定的な面については断定していない。否定的な面については可能性を認識しているものの、具体的な確認や対策をとっていない。

(4)行動証拠を探すための質問。

(5)自分の考えた通りに顧客を誘導することを自分の役割と捉えている。

掘り下げる/影響を調べる/まとめる

上司:「上昇志向」についてです。高い目標を掲げて努力するタイプではなく、マイペースで達成できる目標を好む傾向があります。コンサルタントは常に明確なストレッチ目標を持ち仕事をします。今の環境をどのように感じますか?(1)

受検者:過酷な環境は好きではありません。正直に言うと目標数字をクリアすることが求められるこの環境は嫌だと思っています。根本的に目標に対して意欲的になることはありませんので、これが仕事の障害になっていると思います。(2)

上司:役職を考慮すると自らの考えと行動により目標達成の道筋を作ることは責任です。どのように今の高い目標を達成しようとしていますか?(3)

受検者:好ましい環境ではありませんが求められていることを責任としてやるしかないと考えています。必要な行動を続けることだけに集中しています。この環境が好きになることはないので、好き嫌いにかかわらずやるべきことを考えて動いています。(4)

上司:仕事をする限り目標から逃れられません。好ましく目標達成するためにどのように考えるといいのでしょうか?目標はAさんの動機にはならないのですよね。(5)

受検者:動機の先頭に来るものではないです。

上司:先頭に来るものは何でしょう?

受検者:うーん、なんでしょう。最初の話に戻りますが、人とコミュニケーションをとること、影響力を行使することが、重要なやりがいですかね。自分の存在感を示せる、周囲が認めてくれるとやる気になります。

上司:お客様がAさんの存在を認めてくれるということと提案を受け入れてくれるということは関係していますか?(6)

受検者:はい、関係しています。困った時に助けを求める人が自分であることがうれしいです。充実感が得られます。

上司:自らの充実感と会社の求める目標を結びつけるためにどのような方法が考えられますか?

受検者:背伸びして頑張ることは自分の意欲になりません。数値目標をクリアするのではなく、誰かを助ける存在になれたらいいなと思います。存在感があり、誰かに影響をおよぼすことができる立場が理想です。

上司:例えば、誰かを助けること、信頼関係を構築することを数値目標としたら、意欲的になれますか? (7)

受検者:数値目標自体は好ましくありませんが、売上よりは顧客との信頼関係構築を数値化できればそちらの方がよいかもしれません。

上司:このセッションのなかで結論を出すことはできませんでしたが、Aさんにとって仕事のやりがいと目標を結び付ける方策を考えていくことは必要です。この部分について納得できる方策を作ることができれば、より意欲的になれる環境を自ら作り出すことができると思います。

(1)現在の職務において阻害要因になる可能性がある特徴について認識をたずねている。受検者:過酷な環境は好きではありません。正直に言うと目標数字をクリアすることが求められるこの環境は嫌だと思っています。根本的に目標に対して意欲的になることはありませんので、これが仕事の障害になっていると思います。(2)

上司:役職を考慮すると自らの考えと行動により目標達成の道筋を作ることは責任です。どのように今の高い目標を達成しようとしていますか?(3)

受検者:好ましい環境ではありませんが求められていることを責任としてやるしかないと考えています。必要な行動を続けることだけに集中しています。この環境が好きになることはないので、好き嫌いにかかわらずやるべきことを考えて動いています。(4)

上司:仕事をする限り目標から逃れられません。好ましく目標達成するためにどのように考えるといいのでしょうか?目標はAさんの動機にはならないのですよね。(5)

受検者:動機の先頭に来るものではないです。

上司:先頭に来るものは何でしょう?

受検者:うーん、なんでしょう。最初の話に戻りますが、人とコミュニケーションをとること、影響力を行使することが、重要なやりがいですかね。自分の存在感を示せる、周囲が認めてくれるとやる気になります。

上司:お客様がAさんの存在を認めてくれるということと提案を受け入れてくれるということは関係していますか?(6)

受検者:はい、関係しています。困った時に助けを求める人が自分であることがうれしいです。充実感が得られます。

上司:自らの充実感と会社の求める目標を結びつけるためにどのような方法が考えられますか?

受検者:背伸びして頑張ることは自分の意欲になりません。数値目標をクリアするのではなく、誰かを助ける存在になれたらいいなと思います。存在感があり、誰かに影響をおよぼすことができる立場が理想です。

上司:例えば、誰かを助けること、信頼関係を構築することを数値目標としたら、意欲的になれますか? (7)

受検者:数値目標自体は好ましくありませんが、売上よりは顧客との信頼関係構築を数値化できればそちらの方がよいかもしれません。

上司:このセッションのなかで結論を出すことはできませんでしたが、Aさんにとって仕事のやりがいと目標を結び付ける方策を考えていくことは必要です。この部分について納得できる方策を作ることができれば、より意欲的になれる環境を自ら作り出すことができると思います。

(2)好ましくなく、仕事の障害であると正直に答えている。上司を信頼している。

(3)仕事の責任について言及した上で、どのように対処しているかたずねている。

(4)責任として受け入れていると表明している。

(5)意欲リソースを見つけるための質問をしている。

(6)受検者のやりがいと職務の役割が直接的につながっていることを認識させるための質問。

(7)新たな目標設定について提案している。

おわりに

フィードバックは理解を深めるための対話です。対話ですから相互の信頼関係が必要です。また、フィードバックを適切に行うことによって相互の信頼関係を強めていくことが可能です。ぜひ、1on1ミーティングや能力開発面談としてパーソナリティ検査を用いたフィードバックにトライしてください。今回コラムでご紹介したフィードバックの流れをまとめたハンドブックはこちらからダウンロードできます。何もツールを使わないフィードバックは日々の細やかな行動観察が必須ですが、パーソナリティ検査があれば結果から日々の行動を質問することが容易にできるため、行動観察に自信が無くても大丈夫です。多忙なマネジャーにこそやっていただきたい手法です。

このコラムの担当者

清田 茂

執行役員

入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。