前編では、パーソナリティ検査のフィードバック手法について述べました。この後編ではフィードバックセッションの流れと能力開発におけるフィードバックの活用をご紹介します。

目次をみる 目次を閉じる

フィードバックセッションの流れ

短く簡潔な質問

「次のパートは○○さんがどれくらい人との関わりを好むかについてです。」

「次に見ていくパーソナリティの領域は物事の進め方です。この領域は○○さんの事前に計画を立てることや「緻密に仕事を進めること、締め切りや約束事を厳密に守ることの度合いについて説明しています。」傾向の強さを説明する

「あなたはチームではリーダーとして振る舞う傾向があります。組織を率いることを好むようです。」

「あなたは自分を心配性ではないと思っています。」確認する、行動証拠を探す

「プロジェクトマネジャーとして計画立案を自ら行った経験について話してください」

「業務においてリーダーとして組織を率いた時の例を挙げてください」掘り下げる

「その障害が発生した際の対処について詳しく聞かせてください。」

「他にはどのようなことを行いましたか。」影響を調べる

- 因子得点が平均的な場合

「○○さんがデータに基づいて判断をするのはどんな時ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、データや事実よりも周囲の人の感情や自らの直感を重視して判断するのはどんな時ですか。」 - 因子得点が高得点や低得点の場合

「論理的であることの利点は何ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、論理的であることの不利な点は何ですか。」

- 因子得点が平均的な場合

他因子と関連付ける

「人の感情を敏感に受け止める傾向は、面倒みの良さや寛容さとつながっているかもしれません。」

「この2つが組み合わされると、細やかな対人感受性を持っていることを意味します。」

フィードバックにおいて因子得点と現実の行動を関連付けることは重要であり、なおかつフィードバック担当の質問するスキルが求められます。以下のような質問を心がけてください。

能力開発におけるフィードバックの活用

- ポテンシャルが発揮されている象限(右上)

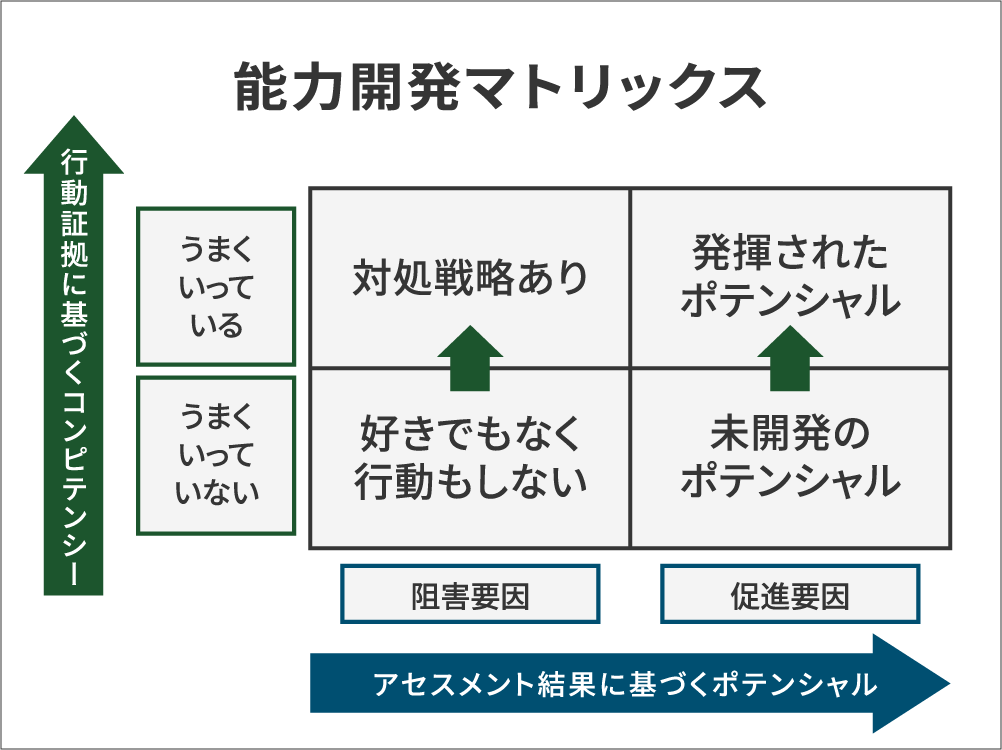

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高く、実際の仕事場面でも発揮されているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、よりよい成果を創出するためにどのようにこのコンピテンシーを活かすことができるか、うまくいっていない仕事でこのコンピテンシーをどのように使うことができるかを話し合います。 - 対処戦略をもっている象限(左上)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であるにもかかわらず、実際の仕事場面では効果的に行動できているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、どのように対処戦略を身に着けてきたか、異なる状況やさらに困難な状況でそれを維持し、改善できるかどうかを話し合います。 - ポテンシャルが発揮されていない象限(右下)

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高いにもかかわらず、実際の仕事場面においては効果的に行動している証拠を示すことができないコンピテンシー項目がこの象限に入ります。まずは検査結果が正しいかどうかを確認します。パーソナリティ検査結果が正しいと判断できる場合はポテンシャルの発揮を妨げている要因を探り、その問題にどのように対処するかを検討します。 - 好きでなく行動もしない象限(左下)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であり、実際に行動もしていないコンピテンシー項目が入る象限です。検討が最も難しい象限です。対処戦略を検討する前に、受検者にとって何が本当に重要かについて話し合い、この領域の仕事がもたらす本人にとっての恩恵について理解と同意を取り付ける必要があります。押しつけや命令では本質的な解決には結びつきません。このコンピテンシー項目を必要としない仕事の進め方や役割、将来のキャリア等を検討する必要があります。

能力開発を目的としてフィードバックを行う場合は以下の能力開発マトリックスが参考になります。

横軸はパーソナリティ検査で予測したポテンシャル、縦軸はフィードバックで明らかになったコンピテンシー(実際の行動)の高さを表しています。

次回のご案内

前編後編を通じて本コラムをお読みいただきありがとうございます。当初は前後編で完結する予定でおりましたが、次回フィードバックの会話例を追加掲載することといたしました。前後編でご紹介した手法を取り入れた会話例でイメージをつかんでいただきたいと考えております。お楽しみに。

このコラムの担当者

清田 茂

執行役員

入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。