母集団の減少を乗り切るためにやるべきこと

もはやどうすることもできない新卒母集団の減少

新卒の母集団が減って採用の目標に届かない――。近ごろ、人事担当者様からこうしたご相談を受ける機会が多くなってきました。 マイナビが発表した『2025年卒企業新卒採用活動調査』によると、約7割の企業が25卒の課題として「母集団の不足」を挙げています。1母集団の不足を引き起こしている要因は2つあります。1つは人口の減少、もう1つは学生の活動の変化です。国内の人口は急激なペースで減少しつづけています。例えば、22歳の人口は、1995年には204万人でしたが、2023年には127万人とおよそ6割程度に減っています。2また、学生の就職活動の在り方も変わってきています。『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』によれば、今から10年前、14卒の累計エントリー社数は平均74.2社でしたが、直近24卒はそのわずか5分の1の13.6社にまで減少しています。3学生の意識の変化や、新卒市場の売り手化、選考の早期化などが関係していると考えられます。

母集団の減少は今日ほとんどの企業が直面している課題です。加えて、この問題は当事者だけではどうすることもできない社会的な背景を伴っています。今回のコラムは、今ある母集団を前提に、採用フロー全体の現状を分析して改善余地をみつける方法について述べます。

歩留まり率にフォーカスした現状分析

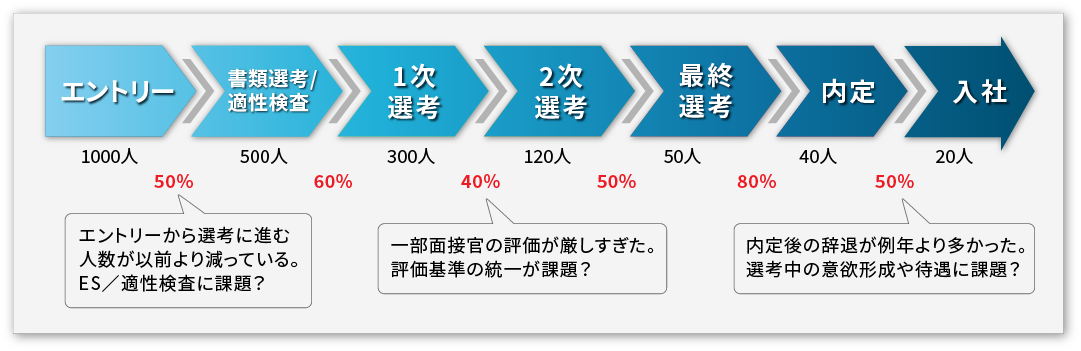

比較的簡便なアプローチとして、「歩留まり率」にフォーカスした現状分析についてご紹介します。ここで言う歩留まり率とは、選考フローの中で、次の選考ステップに進んだ学生の割合のことを指します。例えば、1000人のエントリーがあり、次のステップである書類選考に進んだ人数が500人だった場合、歩留まり率は50%となります。

選考とは人材を選抜するプロセスですので、入社に向かって母集団の数が減少することは正常なことです。しかし、想定に反して減ってしまっているステップがあるとすれば、何らかの改善余地があると考えられます。

- 歩留まり率の確認

まずは選考ステップごとの離脱状況を確認するため、各ステップの人数と歩留まり率を確認します。可能であれば直近数カ年分の歩留まり率を算出し、経年差を確認するのも有効です。

歩留まり率の良し悪しは、自社で想定した数値とどの程度乖離があるか、という観点でまずは判断します。 - 原因の特定

歩留まり率を算出したら、その数値をもとに仮説を立て、改善余地を検討します。他社の動向などコントロールできない要因もあるため、自社でできることに焦点をあてます。以下が一例です。

ステップごとの人数と歩留まり率の調査例

面接で離脱が多い場合

面接に参加して辞退した学生からフィードバックを得ることが理想的です。面接官の態度や面接の雰囲気など、学生が感じたままの感想を聞き出せれば、改善を図るうえでとても良いフィードバックとなります。ただし、選考を辞退する学生から多くの回答を得ることはあまり期待できませんので、併せて自社の面接官からもフィードバックを収集します。面接官が記入した面接評価シートや申し送り事項などの情報から改善点の有無を確認します。人事が同席していた場合は、面接の雰囲気や進行についても確認すると良いでしょう。

面接官は評価者であると同時に、会社の顔でもあります。厳密に評価をしようとするあまり、評価が厳しすぎる傾向にあったり、表情や態度から学生の志望意欲を下げてしまっていたとしたら、思わぬ機会損失を招いている可能性があります。

面接の改善には、面接官トレーニングによる技術向上や評価項目の見直しなどを図ることが効果的です。

内定後に辞退が多い場合

ここでもやはり、学生からのフィードバックを得ることが肝です。特に、内定を出した後に辞退した学生については、可能な限り丁寧なヒアリングを実施して情報を得たいところです。内定承諾/辞退を分ける代表的な要素としては、下記のようなものが挙げられます。

- 内定出しのスピード

- 仕事内容、配属先が希望通りか

- 勤務地や働き方が希望通りか

- 給与/福利厚生が魅力的か

- 選考を通じて受けた企業の印象

まずは学生の辞退理由をヒアリングし、課題の特定に努めましょう。また入社予定企業が全く異なる業界や職種であった場合には、自社の仕事内容への理解が形成されなかった可能性もあります。選考以外のタイミングでも積極的に面談機会を増やすなど、自社への理解を深めることで改善が図れる可能性もあります。こちらの意欲形成の工夫や内定者の適性検査フィードバックについてはコラムもご参照ください。

おわりに

8月も後半に差し掛かり、本年度の採用の振り返りを進める一方、採用自体は継続する、という企業も多いようです。従来の採用スキームで目標人数を確保できない場合、新卒採用は相当の長期戦を強いられることになります。採用が長期化することの諸々のコスト面に目を向ければ、どこかで合理化を図らなければならないこともあるかと思います。最近では新卒・中途の採用比率を見直したり、社内人材の活用によって人材不足を解消する試みも聞かれるようになりました。新卒採用に比重を置いた人材獲得戦略は、今後大幅な見直しを迫られるかもしれません。こうした事態に備えるためにも、採用フローの現状分析は有効です。

1. 株式会社マイナビ『2025年卒企業新卒採用活動調査』p.6 図9

2.データは総務省統計局の公表する人口推計のうち、各年10月1日現在人口を参照。

3.株式会社マイナビ『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』p.71図3

このコラムの担当者

深津 寛

日本エス・エイチ・エル株式会社