公開日:2020/10/05

目次をみる 目次を閉じる

はじめに

急速に普及したテレワークは、組織と従業員の関係性にどのような影響を与えるのでしょうか。テクノロジーの発達により、オンラインで会議を行ったり、チャットで常にコミュニケーションを取ったり、一見すると問題なく適応できていると感じる場面が多いかもしれません。短期的に見れば問題なく業務を遂行できていても、この働き方の変化が長期的に組織と従業員の関係性にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来型のオフィスで仕事をする場合とテレワークで仕事をする場合では、組織と従業員の関係性にどのような影響がでるのか、エンゲージメントという観点から考察します。

エンゲージメントとテレワーク環境

エンゲージメントとは2008年頃から欧米で研究が始まった概念であり、「組織と個人の相互信頼を基にした愛着心」のことを指します。この概念が日本で広く知られるようになったのは、2018年にギャラップ社のエンゲージメント・サーベイの調査結果が報道されたタイミングでした。エンゲージメントの高い従業員の割合が世界最下位レベル(139ヶ国中132位)であったというニュースは、それまで組織と自分を同一視して働いてきた多くの日本人にとっては衝撃的だったのではないでしょうか。

エンゲージメントは4つの領域で捉える

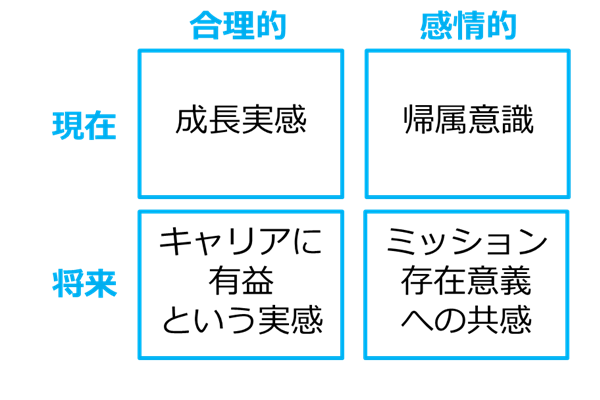

エンゲージメントを測定する方法には多種多様なサービスがありますが、SHLでは次の4領域を面談等で確認する方法を推奨しています。合理的(損得勘定)と感情的(好き嫌い)を現在と将来の切り口でそれぞれ確認していき、いずれの領域においても肯定的な反応を示す場合エンゲージメントが高いと判断できます。今の仕事で成長実感を持ち、処遇に満足し、所属するグループに対して帰属意識を持っていれば、現在の状況に対して肯定的とは言えます。その一方で今の会社でのこれからのキャリアに不安を持ち、会社の価値観に共感できていない場合はエンゲージメントが高いと言えません。

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感を

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感をテレワークになることによって変化することは、「言語・非言語コミュニケーションの絶対量の低下」と「空間を共有する機会の喪失」の2つです。前者については冒頭のオンラインツールを上手く活用し、意識的にコミュニケーションの場を設けることでカバーすることは可能です。一方で後者は帰属意識の低下に対して影響を与えることは自明です。「同じ釜の飯を食う」と言いますが、空間を共有することによって生まれる帰属意識はテレワーク環境においては獲得することができない要素と言えます。したがって帰属意識についてはエンゲージメントを高める要因ではなく、低下させない要因という捉え方が重要になります。

では、どのようにエンゲージメントを高めるかというと「成長実感」を覚えるやりがいのある仕事を与えることが重要です。自分自身の能力をフル活用して困難な目標を達成するとエンゲージメントが高まります。個人の能力と意欲に合った仕事をデザインし、挑戦させ、達成をサポートすることがテレワーク環境におけるエンゲージメントを高めるポイントです。

具体的にやるべき3つのこと

1.職務を明確化

プロセスではなく成果で評価することが求められるテレワークにおいて、成果定義を行うことは必須条件です。しかし、成果を定義するだけでは不十分です。その成果を生み出すためにはどのような能力が求められるのかを考える必要があります。職務についての深い理解は、誰に担当させるかを考える時だけでなく、どのようなサポートをすればよいかを判断するヒントにもなります。

2.適材適所の徹底

成長実感を得るためにはその仕事をやり切る能力(もしくは潜在能力)が必要です。苦手な仕事ほどテレワークでは後回しになり、結果的に成長実感を得ることが難しくなります。その人の能力と意欲とバランスがとれた仕事を与える必要があります。人事の視点では、適性のある人を配置することが徹底的に求められます。

3.適切なマネジメント

従業員の主体性が重要となるテレワークにおいて、1から10まで指示をするマイクロマネジメントは馴染まず、むしろ従業員のエンゲージメントを低下させる要因ともなります。マネージャーが従業員の能力について適切に理解し、本人の主体性を引き出しながら目標達成をサポートする必要があります。

終わりに

一般的にテレワーク環境がエンゲージメントに対してどのような影響を与えるのかを考えてきましたが、実態としては「テレワーク環境をどう捉えているのか」であるとか「エンゲージメントが高まるポイント」については個人差が非常に大きい領域です。したがって忘れてはいけない重要なポイントが、個をしっかりと理解をする点と多様な個を許容できるような柔軟な組織や制度を作っていくことなのではと考えます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

このコラムの担当者

杉浦 征瑛

日本エス・エイチ・エル株式会社 副部長