公開日:2021/06/18

はじめに

昨年、中国の大手遺伝子解析企業が100ドルでできるゲノム解析システムを発表しました。また10年後にはこのコストがさらに下がり、ゼロに近づいていくという試算もあります。解析技術の発達により、人の全遺伝子情報を低コストかつ簡便に入手できる環境は整いつつあります。既にゲノム解析は病気の治療や遺伝性疾患の研究に実用化されており、医療分野でのさらなる活用が期待されています。しかし、医療以外の分野では有用性や倫理的な問題から実用化は道半ばの状況です。

私は以前より遺伝子と職務遂行能力との関係について関心を持っており、2017年に開催した当社創立30周年記念シンポジウムに行動遺伝学がご専門の慶應義塾大学、安藤寿康教授をお招きして遺伝が才能におよぼす影響についてのご講演いただきました。

講演から既に4年が経ちましたが、人事アセスメントの分野において遺伝が議論に上がることはほとんどありません。人事アセスメントは組織における人事判断に利用されるものであり、情報の収集と利活用には人権の尊重、公平性と有用性の追求が求められます。遺伝による人の選別が優生学の負の歴史を連想させるため、議論自体をタブーとしてきたのだと思います。

私は遺伝による差別には断固として反対します。しかし、遺伝と職務遂行能力が無関係だとは考えていません。生まれ持った性質は仕事の能力と密接に関係しています。

このコラムでは、遺伝と職務遂行能力の関係について述べるとともに、ゲノム解析が容易に可能となる時代において遺伝をどのように組織の発展と個人の働く幸せにつなげていくかについて考えていきます。

遺伝と才能の関係

- 遺伝と才能の関係について、2017年に行った採用シンポジウムでの安藤教授のご講演「才能はどこに宿るか~行動遺伝学の視点」から抜粋してご紹介します。

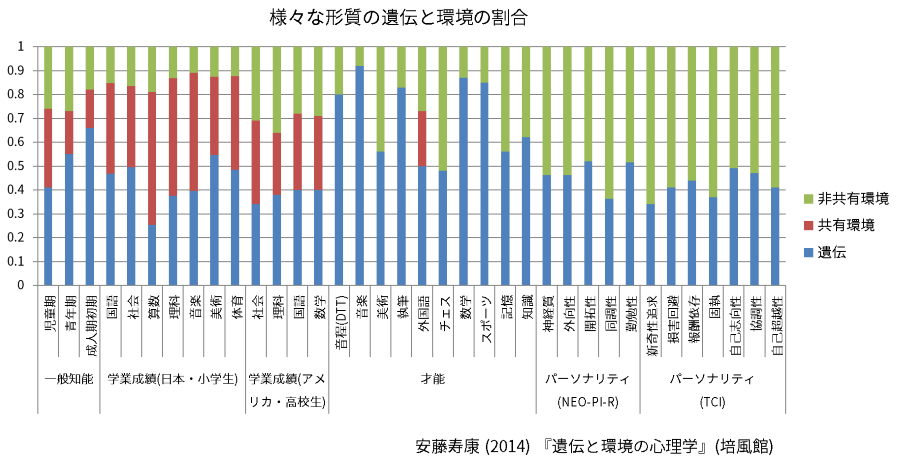

- 才能の半分は遺伝、もう半分は状況の影響を受ける。

- 行動遺伝学の中心的な手法は、ふたごの類似性(相関)から遺伝と環境の影響の大きさをとらえる双生児法。

- 一卵性双生児は一つの受精卵から生まれるので遺伝子が全く同じ。二卵性双生児は二つの受精卵から生まれるので遺伝的にきょうだいと同じ。きょうだいはお互いに遺伝子を半分程度共有している。父と母がそれぞれペアで持っていた遺伝子の半分をランダムに受け継ぐため、きょうだいの片方が持っているある遺伝子をもう片方が持っている確率は半分。遺伝的類似性は50%となる。

- 同じ環境で育った一卵性双生児と二卵性双生児を比べて一卵性双生児が似ていた場合、それは遺伝の影響によるもの。一卵性双生児と二卵性双生児の遺伝的類似性を2:1としてそれぞれの相関から環境の影響を算出する。環境には似させる環境(共有環境)と似させない環境(非共有環境)があり、それぞれを算出できる。

活用における問題

人事アセスメントとして遺伝を活用するためには、二つの大きな問題を解決する必要があります。妥当性と倫理に関する問題です。

様々な能力や性格的特徴において遺伝が影響していることは明らかですが、人事アセスメントとして遺伝を扱う場合、各特徴に影響を与えている遺伝子を特定し、その影響度合いを評価しなくてはいけません。これが妥当性に関する問題です。特定の遺伝病に関する遺伝子型(遺伝子の組み合わせ)を除いて、遺伝子型と表現型(遺伝子型に対応する能力や才能などの特徴)との関係は明らかになっているとは言い難い状態です。人事的な判断に利用可能な形質(様々なコンピテンシーやスキル等)に影響を与える遺伝子の組み合わせは極めて複雑であり、どの遺伝子がどの程度の割合で特定の能力に影響を与えているかはわかっていません。この点については、近い将来AIを活用した膨大なDNA配列と表現型の関係に関する分析によって、明らかになっていくことを期待して待つしかありません。

次は倫理的問題です。遺伝による人材の選抜は基本的人権の尊重にかなう行為と言えるのか。遺伝は生まれ持ったものであり、本人の責任に帰するものではありません。遺伝を公正な人事判断に用いるためにはどのような手続きが必要なのか、どの情報をどこまでの範囲で誰が活用できるのか、注意点は何か。これらの問題について今後の十分な議論と検討、ルール整備が必要となります。

最後に

遺伝はあらゆる能力の半分程度を規定しています。個人の遺伝的才能を正しく把握でき、その才能に適した仕事と環境を提供できれば、今よりも進んだ適材適所を実現できるのではないとか期待が膨らんでしまいます。残念ながら、現時点では人事判断に利用可能な水準の妥当性が確認されている遺伝子検査はありません。仕事のコンピテンシーに影響を与える遺伝子型がよくわかっていないのですから、この問題が解決されることを期待して待ちたいと思います。

技術的な問題が解消しても多様な才能を活かす社会環境が整っていなければ、特定の遺伝的才能の有無による差別を助長しかねません。多様な遺伝的特徴を才能として活かすことができる社会環境を整備しなくてはならないのです。目指すべきは多様な才能を活かすために、多様な特徴を活かせる仕事を作る社会、多様な仕事の仕方を許容する社会、多様なサポートを提供する社会、です。多様性を認め尊重し活用する社会、つまりダイバーシティ社会の実現です。

遺伝を正しく活用することは、当社が目指す「すべての人が持って生まれた才能を余すことなく発揮できる社会の実現」を促進することになると考えます。正しく活用するためには、これから多くの問題を解決する必要がありますし、社会の変化によって新たなる問題が生じてくるでしょう。評価される人の立場を理解し、気持ちに共感し、寄り添い続けること。これがこの問題にかかわる人に求められる姿勢です。

このコラムの担当者

清田 茂

日本エス・エイチ・エル株式会社 執行役員