適性検査の結果は、受検者の「ごまかし」によってどこまで左右されるのでしょうか。

「ノーマティブ形式」との比較データや実験結果をもとに、採用ミスマッチを防ぐための検査の妥当性について深く考察します。

目次をみる 目次を閉じる

OPQの回答形式

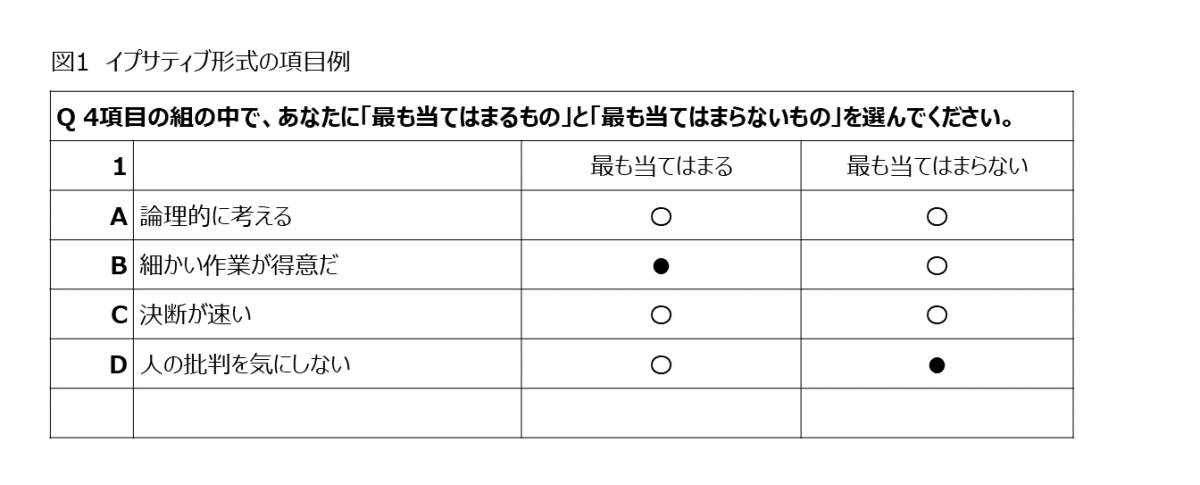

SHLパーソナリティ検査OPQの特徴の一つは、その回答形式です。4つの質問項目が組になっていて、受検者はその中から自分に「最も当てはまるもの」と「最も当てはまらないもの」をひとつずつ選びます。この形式は「強制選択形式(イプサティブ形式)」と呼ばれます。(図1)

イプサティブ形式への批判

一方で、イプサティブ形式に特有の問題もあります。イプサティブ形式では「測定尺度の合計素点が一定」になります。受検者は項目間で強制的に選択(得点を配分)させられるため、全尺度で高得点を取る人や、逆に全尺度で低得点を取る人はいません。結果、測定された尺度間に相互依存が生まれ、古典的テスト理論における基本仮定のひとつである「誤差分散の独立」を侵害し、因子分析などの統計技法を当てはめることができない、と一部のテスト学者から批判されています。

この批判に対し、もともとのOPQ開発者である英国のサビル博士らは、ノーマティブ形式にも回答バイアスが含まれることを指摘し、コンピューターによるシミュレーションデータと実データを用いて、両形式による因子分析結果に高い一致が見られることを示しました(Savilleら, 1991)。

2形式の比較実験

10年ほど前、筆者らはある研究を行いました。目的は、イプサティブ形式とノーマティブ形式の測定結果および作為に対する強度を比較することです。被験者581名を等質の2グループ(統制群と実験群)に分け、それぞれ両形式の検査を受検してもらいました。

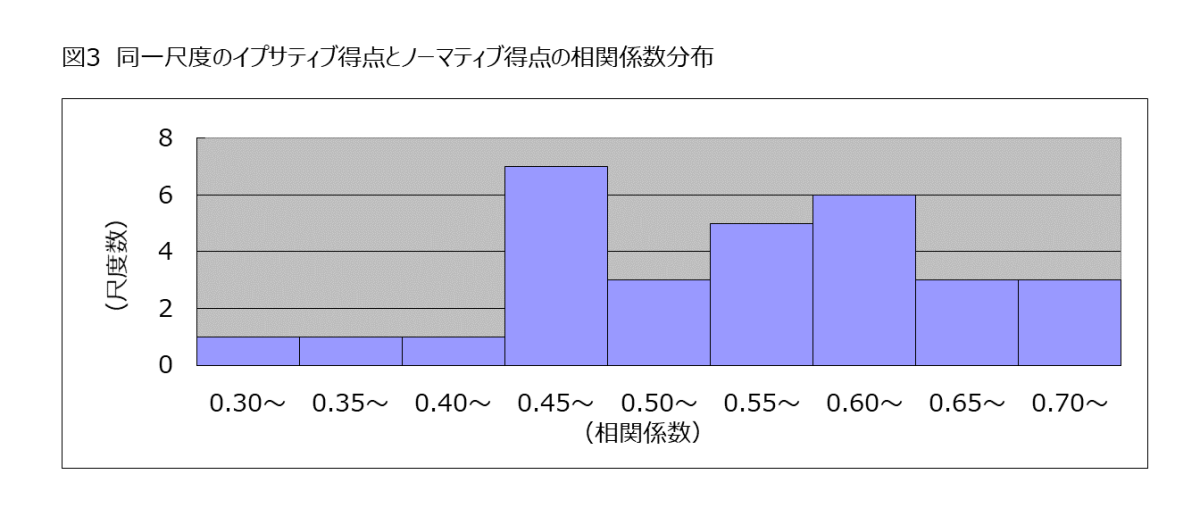

受験に際して特に指示を与えない統制群におけるイプサティブ形式とノーマティブ形式の結果の相関は、平均0.57(SD 0.15)でした。パーソナリティ検査尺度の信頼性の値を念頭に置くと、この値はかなり高いと言えます。両形式による測定結果に類似性が確認されました。(図3)

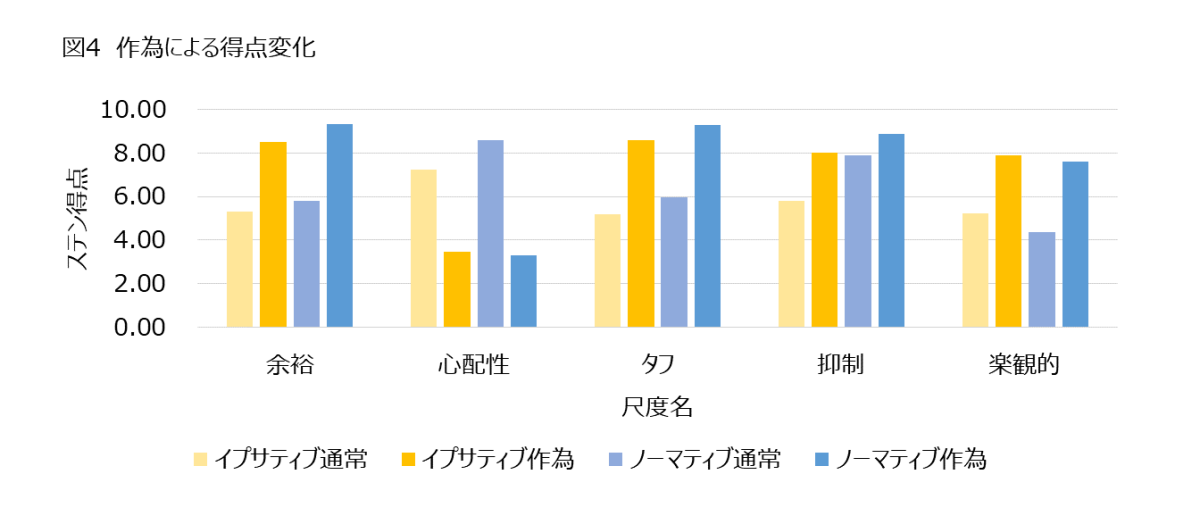

関連する尺度の測定結果を統制群のものと比較したグラフが図4です。どちらの形式でも得点は変化しています。ただ、細かく見るとOPQ「余裕」「心配性」「楽観的」の尺度で、ノーマティブ形式のほうが、得点がより大きく変化していました。この実験は通常受検と作為受検を同一人物が行ったものではないため、間接的な結論ではありますが、作為に対してイプサティブ形式はノーマティブ形式より強いと考えられます。採用場面などではストレス耐性だけでなく、外向性や行動力などの面でも受検者が作為しようとする可能性が考えられますから、なおさらイプサティブ形式の有効性は高まるでしょう。

イプサティブとノーマティブ、どちらがよいのか?

テスト統計理論についての議論は非常に複雑です。しかし、心理検査で最も重要なのは妥当性-すなわち、結果が当たっているかどうか-です。これまでの先行研究では、どちらの形式が妥当性に優れているかは研究によって結果が食い違い、結論は出ていません。ただ、イプサティブ形式とノーマティブ形式の結果に類似性が見られることから、私は妥当性に関して大きな違いはないだろうと考えています。

イプサティブ形式とノーマティブ形式、どちらも強みと弱みを持っています。イプサティブ形式は受検者にとって認知的負荷が高いため、しっくりこないというユーザーはいます。またノーマティブ形式は、選抜という人生のかかった状況で検査慣れした受検者が簡単に作為できることを心配するユーザーもいます。

測定結果を似顔絵に例えれば、ノーマティブ形式は写実画、イプサティブ形式は風刺画でしょうか。ノーマティブ形式は回答バイアスのため実物以上によく見せている可能性がある一方、イプサティブ形式は個人の最も重要な側面の優先順位をつけて誇張されます。どちらの絵も完全に正確ではありません。しかし、その似顔絵を見る人はどちらも同じように「この人の似顔絵だ」と認識できるでしょう。

私個人としては、先に紹介したOPQ開発者サビル氏の、「人生は選択の連続である」という言葉が印象に残っています。人は生まれてこの方、常に、その場、その状況で、いくつかの選択肢の中から自分の行動を選びながら生きています。休日に何をするか、どんな友達と仲良くするか、さらにはどの高校に進むか、何の仕事をするか、などなど。その結果が今の自分のスタイルを形作っているのではないでしょうか。

- (参考文献) Saville,P. & Willson, E.(1991). The reliability and validity of normative and ipsative approaches in the measurement of personality. Journal of Occupational Psychology, 64, 219-238

- 堀博美・水島奈都代(2008)パーソナリティ検査の尺度化方法に関する一考察 日本心理学会第72回大会発表論文集

このコラムの担当者

堀 博美

日本エス・エイチ・エル株式会社