最近あるクライアントさんからこんなことを言われました。「清田さんは以前OPQの得点は1年くらいでは変わらないと言っていたけど、研修受講者の受講前と受講後のデータを調べてみたら変わっていたよ。変わっていたのは優秀な受講者で、期待通りの変化がみられていたので研修の効果があったと解釈して上に報告しましたよ。」と。

研修前後の期間は1年弱。そのような短期間で意図する変化が起こるというのは興味深いと思い、その後パーソナリティの変化について調べていました。パーソナリティの変化については、研究者により様々な意見があります。パーソナリティは年とともに発達的に変化していくものだとする考え方もあれば、生涯を通じて安定しており発達的な変化はほとんどみられないと主張する方もおられます。SHLは、OPQの有効期限を約2年間としており、パーソナリティは安定的だが変化するという立場をとっています。また、各尺度得点の年齢による変化についてもデータを公表しており、年齢による変化が見られる因子があることも明らかにしています。

そんな矢先、SHLがコロナ前後でのパーソナリティの変化に関する調査報告を発表しました。この調査自体はパーソナリティの変化自体に焦点をあてているのではなく、このパンデミックが私たちに与えた悪影響を能力やパーソナリティの視点からとらえ、その問題にどう対処すべきかということに焦点をあてています。

前置きが長くなりましたが、本コラムではコロナ禍がパーソナリティにどのような影響を与えたかについて述べます。

多くの人が以下のような経験をしています。

・健康を失った

病気によって直接影響を受けた。体調不良、長期にわたる症状、重篤な合併症に対処している人や病気によって親しい人を失う経験した人などがいる。

・ストレスの多い仕事環境

新型コロナウイルスに感染した人のケアや必要な物資が必要な人々に届くようにするために多くのエッセンシャルワーカーが最前線で働いている。常に緊張を強いられる長時間労働のため精神的にも肉体的にも疲弊している。

・キャリアの保留

家庭で子供や病人の世話をするために多くの人が仕事を失い、キャリアを離れることを余儀なくされている。キャリアの中断や放棄はいたしかたない選択であり、多くの人が経済的な困難に直面し、生活資金の調達に苦労している。

・節目の時期を逃す

この2年間が人生の節目とぶつかった世代は大きな影響を受けた。試験や資格取得に失敗する人、オンライン授業で大学生活としての社会的な経験が少ない大学生、在宅勤務で重要な交流、指導を得られない新入社員など。

・パンデミックはメンタルヘルスに悪影響を及ぼす。

・パンデミックは回復力(レジリエンス)の低下と関係がある。

・新型コロナウイルスに苦痛を感じる人は38%、精神科医の支援が推奨される水準のストレスを感じている人が16%いる。

・12歳未満の子どもを持つ共働き家庭の35%が、子育てと仕事の両立を困難と感じている。

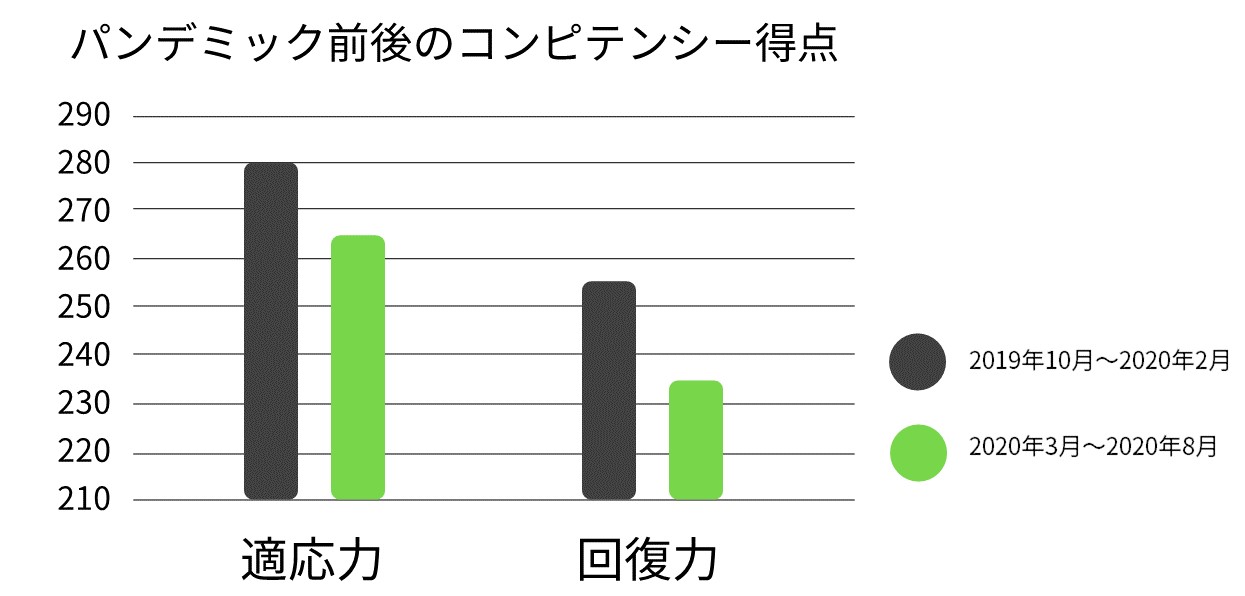

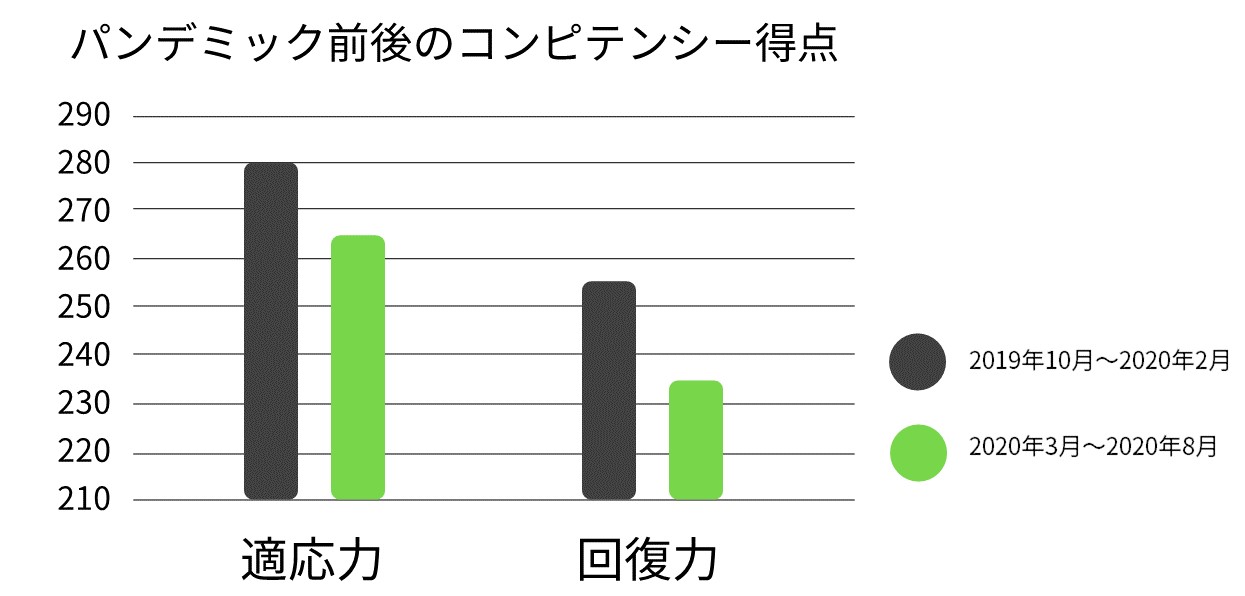

また、OPQを用いた調査ではコロナ前と後で以下のコンピテンシーに得点差が見られました。

・適応力の平均得点が5%低下

・回復力の平均得点が8%低下

この結果は、通常であれば適応力や回復力が強い人でもコロナ禍では心理的な負担が大きく、ストレスを感じやすくなることを示唆しています。

ロックダウンにより社会とのつながりが減少し、孤立した生活を余儀なくされたこと。多くの企業が在宅勤務を導入したため、サポートを最も必要としていた時に社会的サポートと人的ネットワークを失うこととなったことが影響しているかもしれません。

<適応力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・順応性:変化に適応し、対応できる

・人間への関心:他者とその行動の要因を理解できる

・堅実(-):アプローチを変え、より型破りな方法を用いる覚悟がある

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

・好奇心:多様性を楽しみ、新しさを求める

<回復力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・抑制:感情をコントロールできる

・タフ:強い意志と決断力をもって困難に立ち向かうことができる

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

前編では、コロナ禍がコンピテンシーにどのような影響を及ぼしたかについて述べました。次回後編は、ポストコロナの対策として、どのように社員を癒し、組織を再活性化するかについて述べます。

研修前後の期間は1年弱。そのような短期間で意図する変化が起こるというのは興味深いと思い、その後パーソナリティの変化について調べていました。パーソナリティの変化については、研究者により様々な意見があります。パーソナリティは年とともに発達的に変化していくものだとする考え方もあれば、生涯を通じて安定しており発達的な変化はほとんどみられないと主張する方もおられます。SHLは、OPQの有効期限を約2年間としており、パーソナリティは安定的だが変化するという立場をとっています。また、各尺度得点の年齢による変化についてもデータを公表しており、年齢による変化が見られる因子があることも明らかにしています。

そんな矢先、SHLがコロナ前後でのパーソナリティの変化に関する調査報告を発表しました。この調査自体はパーソナリティの変化自体に焦点をあてているのではなく、このパンデミックが私たちに与えた悪影響を能力やパーソナリティの視点からとらえ、その問題にどう対処すべきかということに焦点をあてています。

前置きが長くなりましたが、本コラムではコロナ禍がパーソナリティにどのような影響を与えたかについて述べます。

コロナ禍での経験

パーソナリティは生涯を通じてある程度安定していますが、偶発的に起こる大きな出来事がパーソナリティを変えることもわかっています。私たちが今経験している新型コロナウイルスのパンデミックはまさに偶発的に起こった大きな出来事であり、物理的も感情的にも大きな影響を与えています。この2年間、新型コロナウイルスは私たちの生活のあらゆる側面に大打撃を与え、世界中が一斉にトラウマを経験しました。多くの人が以下のような経験をしています。

・健康を失った

病気によって直接影響を受けた。体調不良、長期にわたる症状、重篤な合併症に対処している人や病気によって親しい人を失う経験した人などがいる。

・ストレスの多い仕事環境

新型コロナウイルスに感染した人のケアや必要な物資が必要な人々に届くようにするために多くのエッセンシャルワーカーが最前線で働いている。常に緊張を強いられる長時間労働のため精神的にも肉体的にも疲弊している。

・キャリアの保留

家庭で子供や病人の世話をするために多くの人が仕事を失い、キャリアを離れることを余儀なくされている。キャリアの中断や放棄はいたしかたない選択であり、多くの人が経済的な困難に直面し、生活資金の調達に苦労している。

・節目の時期を逃す

この2年間が人生の節目とぶつかった世代は大きな影響を受けた。試験や資格取得に失敗する人、オンライン授業で大学生活としての社会的な経験が少ない大学生、在宅勤務で重要な交流、指導を得られない新入社員など。

調査概要

SHLの研究チームは新型コロナウイルスのパンデミックが職務上のパーソナリティに及ぼす影響を明らかにすることを目的として調査を行いました。この調査は新型コロナウイルス発生前(2019年10月~2020年2月)の4,574人、発生後(2020年3月~8月)の6,820人を対象として米国で実施しました。調査にはパーソナリティ検査OPQを使いました。調査結果

以下の調査結果から、コロナ禍が回復力、ストレス、幸福感に影響を及ぼしていることは明らかです。・パンデミックはメンタルヘルスに悪影響を及ぼす。

・パンデミックは回復力(レジリエンス)の低下と関係がある。

・新型コロナウイルスに苦痛を感じる人は38%、精神科医の支援が推奨される水準のストレスを感じている人が16%いる。

・12歳未満の子どもを持つ共働き家庭の35%が、子育てと仕事の両立を困難と感じている。

また、OPQを用いた調査ではコロナ前と後で以下のコンピテンシーに得点差が見られました。

・適応力の平均得点が5%低下

・回復力の平均得点が8%低下

この結果は、通常であれば適応力や回復力が強い人でもコロナ禍では心理的な負担が大きく、ストレスを感じやすくなることを示唆しています。

ロックダウンにより社会とのつながりが減少し、孤立した生活を余儀なくされたこと。多くの企業が在宅勤務を導入したため、サポートを最も必要としていた時に社会的サポートと人的ネットワークを失うこととなったことが影響しているかもしれません。

<適応力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・順応性:変化に適応し、対応できる

・人間への関心:他者とその行動の要因を理解できる

・堅実(-):アプローチを変え、より型破りな方法を用いる覚悟がある

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

・好奇心:多様性を楽しみ、新しさを求める

<回復力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・抑制:感情をコントロールできる

・タフ:強い意志と決断力をもって困難に立ち向かうことができる

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

前編では、コロナ禍がコンピテンシーにどのような影響を及ぼしたかについて述べました。次回後編は、ポストコロナの対策として、どのように社員を癒し、組織を再活性化するかについて述べます。

このコラムの担当者

清田 茂

執行役員

入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。