目次をみる 目次を閉じる

上司と部下の良好なコミュニケーションは、日々の業務遂行だけでなく、事業戦略の実現やエンゲージメント向上においても重要な役割を果たしています。書店に並ぶコミュニケーションに関する多数の書籍をみれば、多くの人がこのテーマに関心を持っていることがわかります。コミュニケーションの質は様々な要因が関連しますが、上司と部下のパーソナリティの相性も重要な要素です。本コラムでは、コミュニケーションを改善するためのヒントとして、パーソナリティから予測される上司・部下タイプとそのモデルの活用方法についてご紹介します。

・指示指導型

部下に対して具体的な指示と包括的な指導を行います。仕事の詳細な計画やスケジュールを策定し、部下の業務をモニタリングします。部下が全力で働いており、スケジュールや納期に準拠しているか確認します。

・権限移譲型

他のリーダータイプほど部下とのコミュニケーションを取らず、部下には比較的自由な裁量が与えられます。明確な指示や業務計画は行わず、プロジェクトの進め方に関して相談し、2、3のアドバイスを提供するだけで部下に仕事を任せます。

・参加要求型

最も民主的なリーダータイプです。メンバー全員が同等の地位を持つグループでの議論や多数決による意思決定を好みます。参加要求型は説得力を持ちながらも、自身の意見を押し付けることを避けます。部下に実務に関与させる機会を与えることで、彼らのモチベーションやコミットメントを引き出します。

・話し合い型

話し合い型の特徴は意思決定プロセスにグループ全体を巻き込むことにあります。民主的なアプローチを好むものの、最終的な決定は自身で下します。部下には意見を述べる機会が与えられます。

・交渉取引型

部下の望ましい反応を引き出すためにインセンティブを活用します。名前が示す通り、業務が期待通りに行われれば見返りを提供し、交渉します。

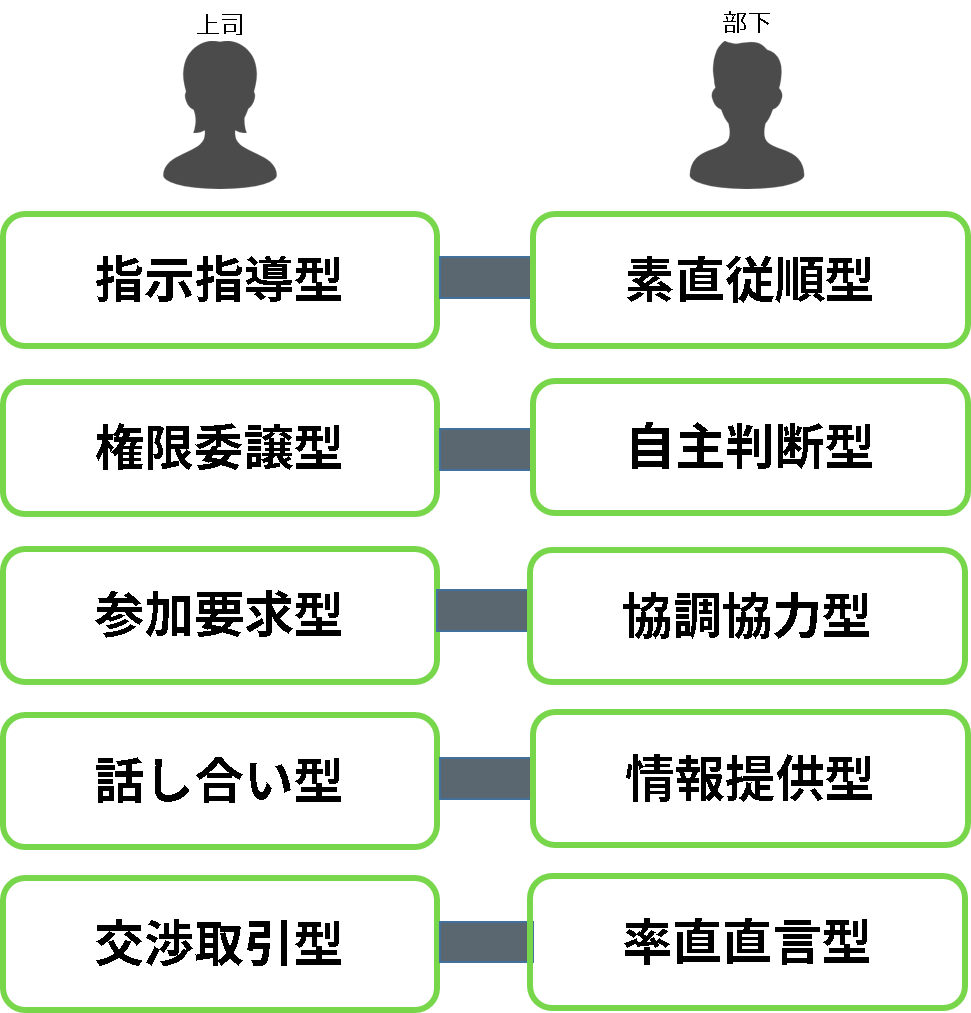

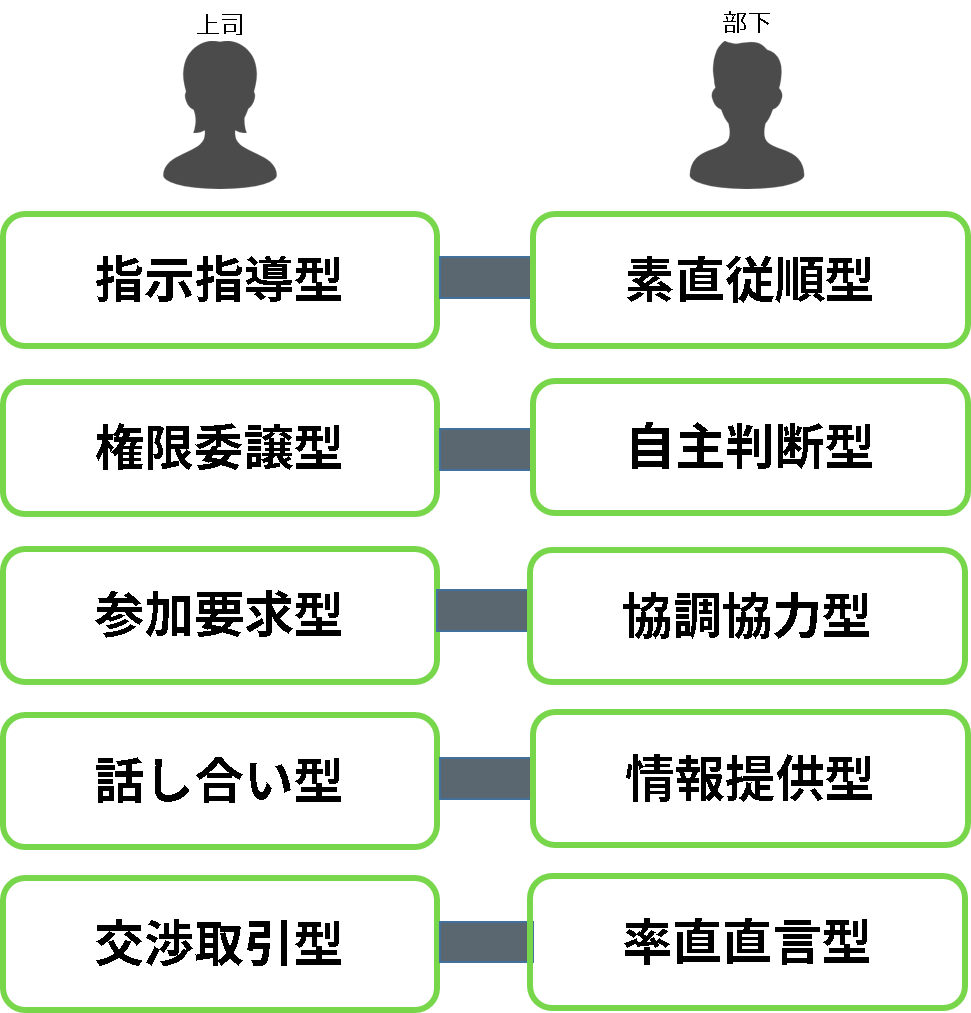

各上司タイプには、適合する部下(メンバー)タイプが定義されており、相互補完的なタイプの部下が適合しやすいとされています。例えば「指示指導型」の上司は細かな指示を出したいと考えていますので、指示に素直に従い、即座に行動に移してくれる「素直従順型」の部下と相性が良いです。一方で、「自主判断型」の部下は自分自身でやり方を判断して進めたいと考えているため、意思疎通には注意が必要です。このような部下との衝突を避けるために、適切なコミュニケーションが求められます。

具体的な手順は次の通りです。

1.事前にOPQを受検していただき、研修当日は自分と部下全員の受検結果リポートを用意します。

2.最初に、受検結果リポートを全く見ずに、部下に対する接し方を振り返ります。部下一人ひとりに対して、以下の3つの質問に回答してもらいます。

・接する際に意識していること

・効果的だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

・効果がなかったあるいは逆効果だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

3.次に、自身の受検結果リポート「上司としてのタイプ」を見て、自分の上司タイプを確認します。同時に、適合しやすい部下タイプと適合しにくい部下タイプも確認します。

4.その後、部下の受検結果リポート「部下としてのタイプ」と先の記述内容を見て、部下タイプを確認し、コミュニケーションがうまくいった(いかなかった)理由について考えます。

5.最後に、各部下に対して今後どのように接していくべきかについて記述します。

これらの手順を部下全員に対して実施します。個人ワークの結果をグループで共有する時間を設けることで、他のマネジャーの気付きを学ぶ機会も得られます。

リーダーシップの発揮の仕方は多様であり、特定のタイプに限定されるものではありません。それを認識するだけでも、コミュニケーションのアプローチに多様性が生まれます。OPQからは、受検者自身がどのリーダーシップタイプを取りがちか判断できますので、ご関心がある方はお問い合わせください。

上司(リーダー)のタイプ

SHLは独自のリーダーシップ研究に基づき、リーダーシップの発揮の仕方を次の5つのタイプに分類しています。これらのタイプはパーソナリティから予測可能でありOPQを受検すると、どのタイプを取りがちか、を確認できます。・指示指導型

部下に対して具体的な指示と包括的な指導を行います。仕事の詳細な計画やスケジュールを策定し、部下の業務をモニタリングします。部下が全力で働いており、スケジュールや納期に準拠しているか確認します。

・権限移譲型

他のリーダータイプほど部下とのコミュニケーションを取らず、部下には比較的自由な裁量が与えられます。明確な指示や業務計画は行わず、プロジェクトの進め方に関して相談し、2、3のアドバイスを提供するだけで部下に仕事を任せます。

・参加要求型

最も民主的なリーダータイプです。メンバー全員が同等の地位を持つグループでの議論や多数決による意思決定を好みます。参加要求型は説得力を持ちながらも、自身の意見を押し付けることを避けます。部下に実務に関与させる機会を与えることで、彼らのモチベーションやコミットメントを引き出します。

・話し合い型

話し合い型の特徴は意思決定プロセスにグループ全体を巻き込むことにあります。民主的なアプローチを好むものの、最終的な決定は自身で下します。部下には意見を述べる機会が与えられます。

・交渉取引型

部下の望ましい反応を引き出すためにインセンティブを活用します。名前が示す通り、業務が期待通りに行われれば見返りを提供し、交渉します。

各上司タイプには、適合する部下(メンバー)タイプが定義されており、相互補完的なタイプの部下が適合しやすいとされています。例えば「指示指導型」の上司は細かな指示を出したいと考えていますので、指示に素直に従い、即座に行動に移してくれる「素直従順型」の部下と相性が良いです。一方で、「自主判断型」の部下は自分自身でやり方を判断して進めたいと考えているため、意思疎通には注意が必要です。このような部下との衝突を避けるために、適切なコミュニケーションが求められます。

上司向けのコミュニケーション研修での活用例

前述の上司部下タイプの考え方を活用して、上司向けにコミュニケーション研修を行っている事例があります。具体的な手順は次の通りです。

1.事前にOPQを受検していただき、研修当日は自分と部下全員の受検結果リポートを用意します。

2.最初に、受検結果リポートを全く見ずに、部下に対する接し方を振り返ります。部下一人ひとりに対して、以下の3つの質問に回答してもらいます。

・接する際に意識していること

・効果的だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

・効果がなかったあるいは逆効果だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

3.次に、自身の受検結果リポート「上司としてのタイプ」を見て、自分の上司タイプを確認します。同時に、適合しやすい部下タイプと適合しにくい部下タイプも確認します。

4.その後、部下の受検結果リポート「部下としてのタイプ」と先の記述内容を見て、部下タイプを確認し、コミュニケーションがうまくいった(いかなかった)理由について考えます。

5.最後に、各部下に対して今後どのように接していくべきかについて記述します。

これらの手順を部下全員に対して実施します。個人ワークの結果をグループで共有する時間を設けることで、他のマネジャーの気付きを学ぶ機会も得られます。

終わりに

上司の立場にいる場合、自身の上司タイプと目の前の部下のタイプが適合しやすいのかを考えることは重要です。もし適合しにくい場合、どのようにコミュニケーションのスタイルを変えると上手くいくのかを検討することで、新たな気付きが生まれるでしょう。リーダーシップの発揮の仕方は多様であり、特定のタイプに限定されるものではありません。それを認識するだけでも、コミュニケーションのアプローチに多様性が生まれます。OPQからは、受検者自身がどのリーダーシップタイプを取りがちか判断できますので、ご関心がある方はお問い合わせください。

このコラムの担当者

杉浦 征瑛

日本エス・エイチ・エル株式会社 副部長