目次をみる 目次を閉じる

はじめに

コラム「組織における女性リーダー育成」でも紹介したように、政府や企業は女性活躍を推し進めようと施策を打っていますが、現状その試みがうまくいっているとは言えません。今回は女性活躍が進まない要因の1つとして取り上げられることの多い「女性自身の昇進意欲の低さ」について、当社の意欲検査MQを用いた研究をご紹介します。

昇進意欲の性差

「女性の昇進意欲が男性よりも低い」ということは様々な研究から明らかにされています。よく取り上げられる要因として、女性に対する職場や上司の育成方針の問題が挙げられます。ある調査では、女性は男性に比べて上司から期待されていないと認識していることが明らかになっています。また、上司に対する調査でも、男性上司、女性上司ともに女性部下よりも男性部下に多く仕事を任せる傾向がみられています。上司には「女性はどうせ辞めてしまう、育てても意味がない」という考えが背景にあるようです。

このように、上司から受けるマネジメントの男女差、自分は期待されていないということを目の当たりにすることによって、女性の昇進意欲が低くなっていくと考えられます。

このような女性の昇進意欲の問題は、昇進前段階の若手一般社員が対象とされてきました。

昇進意欲の変化検証

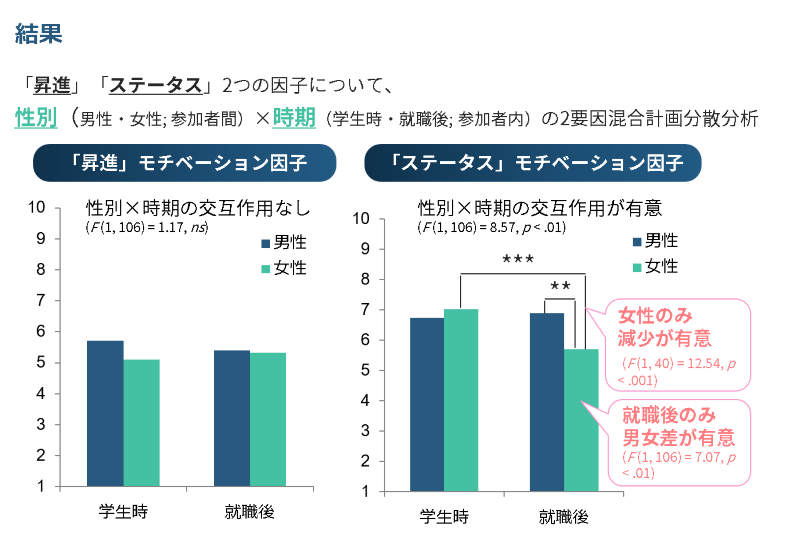

上司のマネジメントが昇進意欲に影響するのであれば、上司のマネジメント下にない状態、つまり、まだ社会人になっていない学生時における昇進意欲は男性と女性で差があるのでしょうか。それを明らかにするために、意欲検査MQを用いた研究を行いました。同じ集団に対して、内定者である「学生時」と入社後半年たった「就職後」の2時点でMQに回答してもらい、MQの「昇進」と「ステータス」因子がどのように変化するのか分析を行いました。

「昇進」因子は、実力によって昇進できる、昇進が公正である環境でモチベーションが上がること。「ステータス」因子は、結果的に得られた地位や立場にふさわしい待遇を受けられる環境であるほどモチベーションが上がることを意味します。

分析結果

① 学生時においては、男女で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに差はない

② 男性は、学生時と就職後で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに変化はない

③ 女性は、「ステータス」へのモチベーションが大きく減退した

女性はいつ昇進意欲を失うのか

この研究で最も注目すべきは、学生時には男女で差がなかった「ステータス」へのモチベーションが、就職後に女性のみ減退していた点です。つまり、女性の昇進意欲の低さは社会に出ることで顕在化するものであると考えられます。入社後、男性同期と違って上司から期待されていないと感じたり、そもそも「女性管理職」というロールモデルが身近におらず会社で昇進してくというキャリアパスが描けなかったりすることが影響していると考えられます。何より重要なことは、こうした女性の昇進意欲の減退が、入社半年程度で既に生じている点です。就職して一年未満にも関わらず、既に女性は肩書きのあるポストといった社会的立場を忌避する価値観を獲得してしまっているのです。

マネジメントの重要性

今回の研究でみられた女性の就職によるモチベーションの変化は、一種のリアリティショックとして現れた可能性があります。リアリティショックはその後回復していくことが多く、この結果も一時的なもので今後企業の取り組みや上司のマネジメントを受け、更に変容していく可能性があります。今後、女性活躍を進めるにあたっては、組織として枠組みを用意するだけではなく、日々の仕事場面において男女の差なく「期待感」を伝えていくことが必要です。女性活躍が進むことは女性に対してだけではなく、男性にも良い影響を及ぼします。ポジティブ・アクション(固定的な男女の役割分担意識等による男女労働者間の差を解消しようとする自主的かつ積極的な取り組み)を男性に対して熱心に行っている企業ほど、女性のみならず男性の昇進意欲も高いという調査結果があります。能力があれば昇進できるという公平さが、男女問わず昇進意欲に影響を及ぼしているようです。

おわりに

「女性だから昇進意欲が低い」のではなく入社後に「昇進意欲が削がれた」ということが今回の研究から明らかになりました。要因は、上司からの期待感やロールモデル不足など、女性を取り巻く様々な労働環境が背景にあると推察されます。組織として枠組みを用意するだけではなく、その枠組みに沿って実際に部下と接する上司の意識改革が女性活躍への一番の近道と言えるようです。※引用文献:田中真理子・佐藤有紀・堀博美 (2017) 昇進とステータスに対するモチベーションの性差―就職前後のモチベーション変化に注目して― 産業・組織心理学会 第33回

このコラムの担当者

柳島 真理子

日本エス・エイチ・エル株式会社

テスト開発・分析センター