標準化とは

100点満点のテストで、80点を取ることができたとします。あなたは高得点でしょうか、低得点でしょうか。満点のうち8割の得点であったという意味では、高得点なのかもしれません。▼ クラスの平均点が70点だった場合は?

・・・それほど高得点とはいえないかもしれません。

▼ クラスの平均点が48点だった場合は?

・・・かなりよく出来ているといえそうです。

得点が高いか低いかを判断するには、クラスの平均点や得点分布を知る必要があります。データが正規分布(ベルカーブを描く分布)に従うことを前提として、基準母集団(上記の例であれば“クラス”)の平均と標準偏差(分布のばらつきの程度)を用いて、その中でどの位置にいるかを相対的に示すことを「標準化」といいます。標準化して変換した値を標準得点といいます。標準得点の計算式は以下の通りです。

標準得点=(点数-平均)/標準偏差

「平均」と「標準偏差」は、比較したい基準母集団(同じテストを受けている集団)の値を用います。

クラスの中の相対的な位置を知りたいのであればクラスの平均と標準偏差、学年全体の相対的な位置であれば学年の平均と標準偏差を用います。

2パターンの基準母集団を用いて標準得点に変換してみましょう。

*計算後の値は四捨五入して小数点以下第2位まで表示

▼ クラス平均70点、標準偏差15の場合

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15=0.67

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15=0

▼ クラス平均48点、標準偏差15の場合

80点をとった人 … (80-48)/15=2.13

48点(平均)をとった人 … (48-48)/15=0

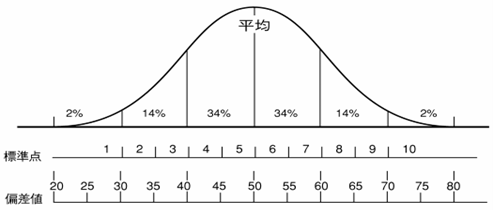

標準点と偏差値

標準得点では、平均を0、標準偏差を1とする得点に変換されます。そのため、平均点をとった人の標準得点は0となります。平均以下の場合、標準得点はマイナスになります。・・・少しわかりにくいですね。この標準得点を、馴染みのある標準点や偏差値にさらに変換してみましょう。

標準点とは、平均5.5、標準偏差2 になるように物差しをずらしたものです。1~10の10段階で示されます。

偏差値とは、平均50、標準偏差10になるようにしたもので、20~80の値で示されます。

それぞれ計算式は以下の通りです。

標準点 =(点数-平均)/標準偏差*2+5.5

偏差値 =(点数-平均)/標準偏差*10+50

標準得点の計算式に、標準点であれば2(標準偏差)をかけて、5.5(平均)を足すことによって、平均を0から5.5、標準偏差を1から2にずらしています。

先ほどの2パターンの基準母集団を用いて標準点と偏差値に変換してみましょう。

*計算後の値は四捨五入して小数点以下第2位まで表示

▼ クラス平均70点、標準偏差15の場合

標準点

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15*2+5.5=6.83

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15*2+5.5=5.50

偏差値

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15*10+50=56.67

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15*10+50=50.00

▼ クラス平均48点、標準偏差15の場合

標準点

80点をとった人 ・・・ (80-48)/15*2+5.5=9.77

48点(平均)をとった人 ・・・ (48-48)/15*2+5.5=5.50

偏差値

80点をとった人 … (80-48)/15*10+50=71.33

48点(平均)をとった人 … (48-48)/15*10+50=50.00

標準点と偏差値の出現率

当社の実際のアセスメント結果では、小数点以下の値は四捨五入などの処理をして整数として示しています。また、基準母集団によっては、例えば標準点であっても10以上の値が算出される可能性もありますが、10以上はすべて10として取り扱っています。標準点と偏差値の出現率の分布は以下の通りです。

このように、同じ「80点」であっても、比較する集団によって相対的な位置が異なります。

例えば当社のパーソナリティ検査OPQでは、基準母集団を「成人一般」としています。「世の中の成人一般と比較した場合にどの位置にいるのか」を知ることができるのが、当社のアセスメントを導入いただくメリットの1つとなっています。

標準得点、標準点、偏差値についての理解が深まり、アセスメントサービスの結果解釈の参考となれば幸いです。 変化の激しいビジネス環境で新たなリーダーを作り出すために、多くの企業がハイポテンシャル人材の発掘と育成に力を入れています。ハイポテンシャル人材の育成には、能力をストレッチさせるための職務と経験が必要です。どのポジションでどんな経験をさせるか。この重要な判断には、必ず対象者のディベロップメントニーズの把握がセットになります。

今回は360度評価を用いた能力開発についてご紹介します。

360度評価とは

360度評価とは、評価対象者(本人)の周囲の上司、部下、同僚などが評価を行う仕組みを指します。複数の立場から評価を行うことで、対象者の能力やコンピテンシーを様々な角度から確認することができます。周囲の他者からのフィードバックは対象者に様々な気づきを与えるため、特に能力開発に有効です。実施の流れ

360度評価の実施から結果フィードバックまでの計画を立てます。まずは目的(何のために誰を評価し、どのような効果を期待するか)を明確にします。その上で、目的に合致する評価項目と評価対象者を設定します。評価項目は、他者から観察可能な行動であり、業績に関係するものでなくてはなりません。続いて評価者を選定します。最後にフィードバックについて検討します。能力開発ではこのフェーズがとても重要です。誰がどのような形式で評価者にフィードバックするのか。適切な結果の返却が自己理解を促進し、行動変容の後押しをします。その後、実際に能力開発がなされているかを確認しながら、一連のプロジェクトの実効性を判断します。

能力開発を促すための着目ポイント

前述の通り、360度評価はフィードバックが重要です。機密性と専門性を担保した上で適切な人がしっかり結果を返却します。外部の専門家に支援を仰ぐ場合もあります。定められた要件に従い、必要となるコンピテンシーの結果を見ます。結果の着目ポイントは次の2点です。当社の360度評価ツール「無尽蔵」では本人・周囲の評価以外に、仕事における能力の重要度を上司が評価する機能があり、これらも活用します。

自分が高く評価し、周囲が低く評価した項目

自分と他者との間で、強み、弱みの判断が食い違っている項目です。どうしてその食い違いが生まれたかを追跡する必要があります。特に、自分ではできていると判断しているが、他者からはそうみえない項目については振り返った上で、場合によって行動変容が必要です。

上司が重要と評価し、周囲が低いと評価した項目

上司は仕事の成功上不可欠なものと考えているのに対し、他者は本人のその能力は不十分であるとみなしています。現状では、業務遂行で苦戦する可能性があるため、これらの能力を身につけていくことは必要不可欠です。

おわりに

ハイポテンシャル人材の能力開発は、個人の成長だけでなく組織開発にも直結します。個々の強みと弱みをしっかり把握した上で、次を見据えた人材配置を行っていくことが組織の力を強くします。当社では無尽蔵という360度評価ツールを提供しています。詳細にご興味がある方は、下記の関連リンクにある資料をご一読ください。また導入のハンドブックもご用意していますのでご参照ください。 イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(Saville)博士とホールズワース(Holdsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39

はじめに

当社の新年度は10月にスタートします。来週から始まる新年度に私は自分の管轄する組織を再編します。中期的な成長戦略のために組織再編が不可欠と考えたからです。営業部門としての役割は同じですが、チームの役割を分解し再構築しました。多くの社員の所属チームと役割、仕事の仕方が変わります。慎重に検討を重ねた組織案ですが誰にとっても未経験のチャレンジであり、新組織体制の成功には社員ひとりひとりの行動変容が求められます。検討チームでの最後の議論は、いかに社員の不安と抵抗感を和らげ、変化を前向きに受けとめてもらい、新たな役割に適した行動をとってもらうか、つまり行動変容の促進についてでした。

今回のコラムではこの議論の結論となった行動変容を促す三つのポイントをご紹介します。これらは組織再編に伴う行動変容だけでなく、能力開発や健康増進などあらゆる目的の行動変容に共通するものと考えています。

行動変容を促す三つのポイント

私たち検討チームが、社員の行動変容に不可欠と結論付けた三つのポイントは、合意、インセンティブ、継続的な対話です。それぞれについて説明します。1.合意

行動変容の必要性について全員の合意を得ることは前提であり、最重要事項です。

私は説明会を複数回実施して、組織改革の必要性、組織体制、各チームとメンバーの役割を丁寧に説明し、全メンバーから出てきたすべての質問に回答しました。説明会を繰り返し行う中で気づいたことは、人は合理的に理解するだけでは合意できないということでした。こちらがビジョンや熱意、時には感情を表明し、メンバーの不満や不安を受け入れ、共感を示すことが重要です。納得して前向きに変化を受け入れてもらい、行動変容の覚悟を決めてもらう必要があります。

2.インセンティブ

インセンティブとは行動変容のための誘因のことです。誘因ですのでインセンティブは社員にとって魅力的なものでなければいけません。一般的に企業におけるインセンティブはお金と仕事です。魅力的な金銭的報酬とは評価に連動する賞与や目標達成に伴う報奨金などです。魅力的な職務とは昇進や本人が希望する職種や地域への異動などです。

私はお金と仕事に「魅力的な環境」を加えて、以下のインセンティブリストを作りました。

・従来よりも大きな金銭的な報酬

・自分の適性に合った職務

・新しく面白い職務

・成長が促される環境

・自主的に仕事ができる環境

・チームで協力し合う環境

これらのインセンティブを組み合わせて、チーム別の報奨金制度とメンバーの配属案を作成しました。加えてメンバーに対して個別に説明の機会を作りました。全員に配属の意図を理解してもらい、本人にとって新しい役割が魅力となっているかを確認したかったからです。

3.継続的な対話

継続的な対話はメンバーの行動変容を支援するために必要です。対話によって行いたい支援は二つあります。心理的なサポートとフィードバックです。

一つ目の心理的なサポートとは心の支えになることです。変化は誰にとっても簡単なことではありません。感情的な問題が必ず生じます。その際に頑張りを認め、共感を示し、励まし、期待し、見守ることが心理的なサポートとなります。上司や同僚がインフォーマルに心の支えとなるだけでなく、会社として心理的なサポートを継続することが有益です。

二つ目のフィードバックが行動を修正する上で重要であることは言うまでもありません。タイムリーで客観的なフィードバックは、行動変容に最も効果的な手法です。上司が適切な頻度と方法で行うのはもちろんのこと、定期的な360度評価を使ったフィードバックも効果的です。

継続的な対話を進めていくうえで、会社と社員との間に信頼関係が作られていることは極めて重要です。

おわりに

能力開発の本質は行動変容にあります。アセスメントによって自分の強みと弱みを客観的に捉え、職務の成功に強い影響を与える行動を特定し、その行動をより良い方向に行動変容することが能力開発です。私たちの提供するアセスメントは、自己理解を促すことはできても行動変容を促す力はありません。人が行動を変えるためには、覚悟とメリットと支援が必要なのです。私たちはこれからご紹介した三つのポイントを着実に実行し、改善し続けていきます。新組織の成功をもってこれらのポイントの有用性を証明したいと思います。

フィリップ・デイヴィス

2023年8月15日

貴社コンピテンシーは新しい世界に適していますか?絶え間なく変化する世界では、ついていくことは困難です。VUCAの世界では、適応性、即応性、起業家精神、そして絶え間ない変化に対処するための成長マインドセットを採用することが求められました。しかし、パンデミックはまったく新しいシナリオを生み出し、VUCAでは不十分なように見える世界に放り込まれました。この新たな現実は「BANIの世界」と表現します(Brittle:脆弱、Anxious:不安、Non-Linear:非線形、そしてIncomprehensible:理解不能)。

新しい世界では、正しい行動を確立することが重要です。我々は最近、大退職時代を経験し、スキル不足の増大と相まって、適切な人材を惹き付け、維持することがあらゆるHR部門の最優先課題となっています。人材獲得戦略に正しい行動を組み込み、従業員への明確な価値提案を通じて企業文化を正確に伝えることが重要になります。

リーダーシップはどのように進化しているのでしょうか?

この不確実な世界では、各セクター・業界・機能が、最大の成長と持続可能性を達成し、同時に利益を守るために自らを改革する必要があります。新たな戦略を推進し、成功させるには、リーダーと従業員に求められる新しい行動を定義する必要があります。リーダーは、将来の競争に先んじるために視野を広げる必要性と、現在の業務効率を高める必要性との間のバランスをどのようにとっているのでしょうか?同時に、特にピープルマネジメントの役割を担う人々に対して新たな要請が生じています。ピープルリーダーは、ハイブリッドな世界で活動することを学ぶ際に、チームとこれまでと異なる心理的な関り方を確立する必要があります。共感、謙虚さ、自己認識、アジリティがより重視されます。これらの大きな変化を考慮すると、現在の行動フレームワークは変革が必要である可能性があると考えられます。パンデミック前の働き方を顕微鏡で観察してみると、古いコンピテンシーを払い落として活性化する時期が来たことがよくわかるでしょう。

行動フレームワークが確実に使用されるようにするにはどうすればよいでしょうか?

行動フレームワークを刷新したり新たに設計したりする場合は、その努力が確実に報われることが重要です。リーダーシップフレームワークが棚に放置されて、埃をかぶっていることがあまりにも多いのです。しかし、フレームワークの価値は設計ではなく、人事の枠組みへの組み込みによって決まります。確実に使用されるようにするためのヒントをいくつかご紹介します。

- フレームワークが中長期的なビジョンと関連していることを確認しましょう。新しいコンピテンシーフレームワークは、ビジネスを成功させるために必要な行動を推進するための優れた方法です。ヴィジョナリーディスカッションによってCEOの意見を取り入れることは、フレームワークに「将来性がある」こと、そして成功に必要なCEOの賛同を確保するための、最初の重要なステップです。

- 職務分析フェーズを用いて、影響力のある関係者の意見や賛同を得ます。重要な点について同僚の中で影響力を持つ「メイブン」(マルコム・グラッドウェルの著書『ティッピング・ポイント』参照)を特定し、関与させます。一方で、エンドユーザーを巻き込むことを忘れないでください。従業員の代表的なサンプルの意見を聞くことで、多様な行動を把握できるようになります。フレームワークの成功にとって重要です。

- 最も重要な人事施策を特定し、まずその中にフレームワークを組み込みます。コンピテンシーフレームワークを確立する際、ビッグバンアプローチは価値あるアイデアのように思えるかもしれませんが、実際には、新しい行動は実行されて初めて実現するのです。フレームワークが人材プロセスに最も大きな影響を与えるのはどこかを検討してください。重要な人材の採用でしょうか?それともリーダーの育成でしょうか?

- 新しいフレームワークを広めていくために、リスクの低い人事施策を選びましょう。最初に給与に関連したパフォーマンス管理プロセスに導入すると、懐疑的な見方や拒否反応にさえつながる可能性があります。一方で、リーダーが自己評価を行うだけでなく他者からのフィードバックも受け取る機会となる、360度フィードバックプログラムなどの能力開発施策に組み込めば、より穏やかに導入できる可能性があります。

現在のフレームワークが、ビジネスとして必要な成果をもたらしているかどうかを検討する時期が来ています。人材の獲得や採用、オンボーディング、能力開発、後継者育成などの人材プロセスのどこにギャップあるでしょうか?

VUCAからBANIの時代へ変化する中で、コンピテンシーフレームワークを見なおす必要性を感じている方もいらっしゃるのではないかと思います。

コンピテンシーの再検討に関して、より詳しく解説しているコラム

/column/perspective/220819skiyota/ もぜひ合わせてお読みください。

研究テーマ

「人は強みと弱み、どちらを能力開発すべきか」。これは、社員育成に携わる多くの人事担当者や現場管理職が抱える疑問の1つです。私も、これまで複数の部門で延べ40名以上の部下を直接マネジメントしてきた立場として、この疑問に強い関心がありました。先行研究を調べると、海外では1998年にアメリカのセリグマン博士らが提唱した ”ポジティブ心理学” や、資質測定ツール「ストレングス・ファインダー(現クリフトンストレングス・テスト)」で有名なギャラップ社などが提唱する ”強みに基づくアプローチ” を中心に、多くの論文が「強みの活用・伸長の有効性」を示しています。一方、日本ではまだ研究事例は少なく、苦手教科の克服という受験・学校教育の影響もあり、部下の育成・能力開発となると上司は「弱みの改善」に目が向きやすいのが現状です。

そこで今回は、社員の強みや弱みの能力開発が、個人業績やワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響を研究しました。

研究結果

研究では、まず人事コンサルティング業務に従事する当社社員に対して360度評価を実施し、個々人の強み・弱みのコンピテンシーと、業務における各コンピテンシーの重要度を明確にしました。その後、「強みの伸長に取り組む群」「弱みの改善に取り組む群」「統制群」の3群に分け、「強みの伸長群」と「弱みの改善群」に対して3カ月間の能力開発面談を行いました。その結果、能力開発に取り組まなかった「統制群」と比較して「強みの伸長群」「弱みの改善群」ともに個人業績が向上したものの、「弱みの改善群」はワーク・エンゲイジメントが低下しました。ワーク・エンゲイジメントは、オランダ ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らが提唱した概念で、仕事に充実感を感じ、いきいきと仕事に取り組んでいる状態を指します。「弱みの改善群」はこのスコアが低下したとともに、面談でも「能力開発の過程で、自身のレベルの低さを痛感して自信を失うことがあった。」「これまで自分の弱みに向き合ってこなかったので、前向きな気持ちを維持することが難しかった。」などの発言が見られました。つまり、能力開発の過程で、一時的な自信喪失や意欲、自己効力感の低下が起きた可能性があります。ここから言えることは、弱みの改善(能力開発)は「期限を設けた時限的な取り組みに留めたほうがよい」ということ、そして、”昇進昇格の要件である” “周囲や顧客に迷惑をかけている” など、どうしても弱みを改善せざるを得ない場合には「第三者による心理的なサポートが欠かせない」ということです。弱みの改善は、本人に強い心理的ストレスを与えます。長期的にみると仕事への積極性の低下や離職につながる可能性があるため、弱みの改善によって拓けるキャリアや得られるメリットを示しつつ、時に強みにも目を向けさせて自信を持ってもらうなど、心理的なサポートとセットで能力開発に取り組む必要があります。

おわりに

今回の研究結果から、弱みの改善には注意が必要であるものの、社員の強み・弱みの能力開発が個人業績の向上につながる可能性が示唆されました。サンプルサイズが小さく、業種・職種も限定的であることから、本研究を一般化するにはさらなる追加検証が必要ですが、社員の能力開発を行う意義や価値を示す根拠の1つとして、社員育成に携わる皆さまの参考になれば幸いです。以下のURLから本研究の発表論文をダウンロードできますので、興味のある方はご参照ください。論文内では、検証の手順や結果を詳しく解説しています。【学会発表論文】効果的な能力開発面談の検討

※本稿は2023年9月開催の産業・組織心理学会 第38回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。 コロナ禍を経て、「はたらく」ことの意味合いが大きく変わってきました。社会全体で人手不足が深刻化しており、生産性の向上と新たな成長分野への人材移動を促す政策が取られています。

個人の視点では、キャリア自律やリスキリングというキーワードに代表されるように、キャリア形成は従来の企業主導から、個人が積極的に開発していくものへと変わっています。この傾向により、人材の流動化が一段と高まるでしょう。

一方、企業側も副業・兼業を奨励し、多様な経験から得た知恵を活用しようとする取り組みや社内労働市場(タレントマーケットプレイス)の構築などのように、人事戦略の柔軟性を増しています。同時に、人材の獲得方法についても多様化しており、新卒者だけでなく既卒者の採用にも力を入れる企業や、コア業務を外部人材に委託することで専門知識を活用する企業が増えています。こうした取り組みが、企業と従業員の関係性に大きな変化をもたらしています。

今後は、企業と従業員の結びつきが以前よりも柔軟なものになると考えられます。さらには、プロジェクトごとにチームが形成され、その後解散するような柔軟な組織スタイルも生まれる可能性があります。

採用選考への影響

こうした変化は、採用選考にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来、長期雇用・長期育成を前提とした新卒採用では、カルチャーフィットが重要でした。企業の文化に合致し、長期的に貢献できる人材を見極めるために、面接中心の選考手法が用いられてきました。組織の柔軟性が増し、人材の流動性が高まった場合においても、企業は独自性のあるパーパスによって人材を惹きつける必要があります。「パーパスを共有できるのか」という観点における適合度については、これからも重要で在り続けるでしょう。

より重要になってくるのは能力の見極めです。プロジェクト単位でプロを雇って、完了したら解散するような組織の採用選考では、能力がより一層重要になります。ジョブ型雇用の進展により、成果を評価しやすく、求められる能力も明確になっています。ただし、経験がある人材は競争が激しいため、新たな方法で能力を評価する必要があります。未経験でも適性があり、成果を出せる人材を見つけることが求められます。

その一つの方法が「ワークサンプルテスト」です。業務を模した状況を設定し、実際の振る舞いを評価する手法です。この方法を新卒採用に取り入れる企業事例をご紹介します。

ワークサンプルテストの導入事例

この会社の採用選考の特色は次の3点です。・5つの選考ステップの中で、通常の面接(面接官が質問し、応募者が回答する)は、最終選考の最後の5分のみ。

・その他の選考手法は全てワークサンプルテスト。

・随所に選考のフィードバックが行われる。

具体的な選考ステップと実施内容は、次の通りです。

1次選考:Webテスト

エントリーした後に、知的能力3科目(言語、計数、英語)とパーソナリティの計4科目のWebテストが行われます。約1時間弱の時間で実施され、知識を問うような問題ではなく、短い時間で多くの問題に取り組む能力が試されます。

合格通知と共に、知的能力テストの結果に関するフィードバックも提供されます。例えば計数テストでは、次のようなコメントがあります。

「計数理解テストでは、基本的な計算能力はもちろんのこと、求められている解答を得るために最も効率的な作業手順を案出する能力が求められています。あなたは、短い時間で多くの数的処理を行う力がありますが、ケアレスミスや思い違いで回答してしまう傾向があります。冷静に問題の意味を読み取り、計画を立ててから必要な作業を行うように心掛けるとよいでしょう。」

応募者は選考を通じて自分の能力に関する理解が深まる仕掛けとなっている点が、応募者の惹きつけも意識していることが伺えます。

2次選考:インバスケット演習

インバスケット演習とは、デスクワーカーの情報把握や業務計画、分析・意思決定に関する能力を測定するために開発されたワークサンプルテストの一種です。通常、管理職の登用試験などで使用されることが多いアセスメント手法です。

この演習では、入社直後や異動直後のように、大量の情報に埋もれる中で、素早く情報把握をし、優先順位を付けながら業務計画を立てて、妥当な意思決定をできるかどうかをシミュレートする内容であり、実践的な業務環境での対応力を効果的な測定する手法となっています。

3次選考:模擬会議(グループディスカッション)

一般的に、グループディスカッションと聞くと、1つのテーマに基づいてグループで議論する手法を想像されることが多いですが、この選考ではまったく異なるアプローチが取られています。

具体的には、実際の会議と同じように10数ページに及ぶ会議資料が準備されます。約1時間後の会議終了時までに、事業上重要な意思決定を行うことを目標として、利害関係が対立する他の参加者と議論する場面が再現され、その中でどのような言動を取るかを評価されます。

この選考についても、合格通知と共にフィードバックが提供されます。例えば、次のようなコメントです。「根拠を述べながら自分の意見をはっきり主張し、グループとしての合意形成を図る行動が多く見られた。一方で、他者の発言機会を奪うような場面が見られた。」

こうしたアプローチによって、参加者は自身のコミュニケーションスキルやリーダーシップ能力を客観的に評価する機会を得ることができます。これによって、選考の透明性が高まり、応募者の成長につながるようなプロセスとなっています。

ファクトファインディング演習とは、情報収集能力を評価するための演習です。この演習は、顧客からのクレーム対応を行うなどの状況を想定し、アセッサーが演じる情報提供者に対して様々な角度で質問を投げかけ、情報を収集し、妥当な解決策を考えることが求められます。情報がまったく提供されていない状態から、何が起きているのか、どのような手段が取れるのか、それらの解決策がもたらす影響や効果などについて、包括的に情報を収集する能力を試されます。

最終選考:逆面接+通常面接

逆面接とは、特定の設定の中で応募者が面接官に向けて質問を行う面接手法を指します。この企業では、「自分が就職する先として妥当かどうかを判断するために取材を行う」という設定を与えていました。4次選考と同じような情報収集の能力把握も行いますが、質問に対して厳しい切り返しを行うことで、プレッシャーがかかる状況に置き、対応力も評価します。

選考全般を概観すると、1次選考のWebテストを除き、次のような業務場面を切り出して選考している様子が見てとれます。

2次選考:新しい環境での情報把握の素早さ及び段取り能力

3次選考:集団で議論し、プロジェクトをリードしていく時のコミュニケーション能力

4次選考:曖昧な環境における情報収集と解決能力

5次選考:上位者からの厳しい対応を受けた時の対処能力

おわりに

実は、ご紹介した事例は約20年前に筆者自身が経験した日本エス・エイチ・エルの新卒採用選考です。当時はベンチャーブームであり、奇をてらった様々な選考手法が取り入れられていましたが、当社の採用選考はひときわはっきりと記憶に残っています。選考プロセスを通じて、コンサルタントの職務に対する理解が深まり、自身の能力発揮方法や個性の活かし方を実感する貴重な機会でした。今後の人手不足の社会の中では、選び・選ばれる採用活動が求められます。相互理解が深まるような選考プロセスを実現する企業の採用ブランドが上がり、求職者からの人気を集めるのではないでしょうか。皆さまの組織ならではの採用活動を検討するヒントになれば幸いです。

ポテンシャルの高い(HiPo)従業員は、通常の従業員よりも高い価値をもたらします。ベストな人材を採用しその人たちのスキルを伸ばすためにどのようにAIが使えるか、見ていきましょう。

Howard Rabinowitz

2023年6月15日

NFLドラフトで199位に選ばれた選手がスカウトを驚嘆させる選手ではないことは明らかです。しかし2000年に199位に選ばれたのは、ほかでもない、トム・ブレイディでした。

そう、トム・ブレイディ、チームを7回のスーパーボウル優勝に導いたクォーターバックです。どういうわけか、鋭い目を持つプロのスカウトは彼の大きな才能を見逃しました。

ポテンシャルの高い(HiPo)従業員、つまり組織内で2段階上のレベルに昇進してリーダーシップの役割を担う可能性、能力、意欲を持つ従業員を見分ける際、企業は同じ間違いを犯すわけにはいきません。Gartner社の調査によると、HiPo従業員は、他の従業員、さらには業績の高い従業員よりも91%多くの価値を組織にもたらします。これは重要な違いです。業績の高い従業員のすべてが高いポテンシャルを備えているわけではありません。実際、CEB社の調査によると、業績の高い従業員のうち、HiPo従業員はわずか15%(6人に1人)です。

このふるい分けのプロセスを支援するために、多くの企業が人工知能(AI)に注目しています。組織心理学者によって開発された適性、態度、行動アセスメントからのデータを活用し、AIはどの従業員が真のリーダーシップの可能性を持っているかを判断して、企業がリーダーシップ開発のための希少なリソースをより効果的に投入できるようにします。さらに、AIツールは、HiPo従業員がそのポテンシャルを発揮するために必要なスキルを開発できるようコーチングします。

データ駆動型のHiPo検出

どの従業員が高いポテンシャルを持っているかの判断は、長い間、管理職の主観的な評価や「直感」に基づいた不正確な科学でした。さらに悪いことに、無意識の偏見が管理職の判断を鈍らせ、女性や少数派のキャリアアップを妨げる場合があります。

「対象者の人種や性別を無視するようAIを訓練することはできますが、それらを無視するよう人間の脳を訓練することはできません」と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのビジネス心理学の教授であり、『I, Human: AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique』の著者であるトーマス・チャモロ・プレムジック博士は言います。「AIがHiPoのより公正で公平、多様かつ包括的な識別に使用される可能性があることは明らかです」。

SHL、Plum、TestGorilla、ghSMARTなどの人材分析会社は、AIを使用してHiPo識別のプロセスから暗黙のバイアスを取り除きます。その代わり、組織心理学者や行動心理学者が開発したアセスメントツールから収集したデータに依存しています。

SHLではAIがアセスメントプロセスのあらゆる側面に組み込まれている、と欧州プロフェッショナルサービス ディレクターのサラ・マクレラン氏は述べています。さまざまな職種、業界、企業規模の従業員を対象とした研究からAIがデータセットをトレーニングします。また、AIはSHLの予測機械学習アルゴリズムを構築するものでもあり、テストプロセスを分析したりもします。

「私たちは単に正解数と不正解数を見ているだけではありません。答えに到達するために受検者がとったアプローチも分析しています」とマクレラン氏は説明します。

その結果が、知的能力、昇進意欲、組織へのエンゲージメント、という3つの領域における従業員のポテンシャルの予測的な評価です。チームをマネジメントする適性があるか?管理職やリーダーの役割に昇進したいという真の意欲があるか?長期にわたって組織に貢献してくれるか?

マクレラン氏の指摘によれば、特定のリーダー役割を果たす可能性があるかどうかに関する27の重要な要素のうち21について、SHLのアセスメントで女性が男性よりも優れた成績を収める傾向があり、AIのデータ駆動型成果によって女性にとっての昇進機会が平準化される見通しがあります。

しかし、アルゴリズム設計における暗黙のバイアスの可能性が実証されていることを考慮すると、少なくとも現時点では、アウトプットをモニターするために人間が関与する必要がある、とマクレラン氏とチャモロ・プレムジック氏は共に警告します。その従業員とじかに接している管理職からのインプットを考慮に入れたり、アウトプットに多様性と公平性が確保できているかどうかをデータサイエンティストが調べたりすることが必要です。

「人間とテクノロジーが一緒にやれば、片方だけの場合よりも、より正確で包括的なものが生み出されます」とチャモロ・プレムジッチ氏は述べます。

AIによるソフトスキルのコーチング

ポテンシャルの高い従業員が特定されたら、リーダーとしてのポテンシャルを発揮するためのスキルを開発するのに役立つ新しいAIツールの出番です。人間的なタッチが必要なスキルについてもそうです。

ハーバード ビジネス スクールのアンソニー・メイヨー教授は、2003年から2021年まで同大学の主力であるハイ・ポテンシャル・リーダーシップ・プログラム(HPLP)の参加者3,000人以上を研究しました。感情知能やコミュニケーションなどのソフトスキルが、HiPosがトレーニングを必要とする分野のトップ3に常にランクインしていました。

「これらのスキル開発は、多くの場合、挑戦です」とメイヨー氏は説明します。「結果重視で自立しているなど、彼らがリーダーの役割に就くきっかけになったものが、さらなる成長の妨げになる可能性があるからです。考え方の転換が必要です」。

従来、ソフトスキルのリーダーシップコーチングは、1対1のメンター制度や1週間の研修合宿を通じて行われてきましたが、メイヨー氏が指摘するように、「コストと規模を考えるとそれは不可能です」。

それでは、新しいテクノロジーはメンター制度を拡張して民主化できるのでしょうか?最近の研究では、10カ月の集団生活でソーシャルスキルの向上において、AIチャットボットが人間のコーチと同様に効果的であったことが示されています。他の研究では、トレーニーが、人間のコーチに対してと同じようにAIと「前向きな協力関係」を築くことができることがわかっています。

ChatGPTのような生成AIプログラムを含む自然言語処理の進歩により、チャットボットのコーチング能力が加速している、とチャモロ・プレムジック氏は言います。「ウェアラブルが私たちに十分に動いているのか椅子に長時間座りすぎているのかを教えてくれるのと同じやり方で、AIは私たちの行動に関するフィードバックを提供してくれるのです」。

例えば:管理職としてトレーニング中のHiPoが電子メールや文書を送信する前に、AIコーチに依頼して、メールや文書内の感情的なトーンを確認し、より共感的な言葉を提案してもらう。また、AIコーチにオンライン会議をモニターしてもらい、参加者たちが肯定的な反応をしたかどうか、誰に話しかけたか無視したか、誰の話を途中で遮ったか、評価してもらう。

ただ、AIリーダーシップ コーチング ツールという新しい産業が現れつつありますが、感情知能と真の共感を効果的に育成するという点ではAIは「まだそこまで来ていない」、とチャモロ・プレムジック氏は述べています。

ポテンシャルの高い従業員に向けたAI自体のポテンシャルは、まだ十分に活用されていないようです。

記事の原文はこちらです。

https://www.servicenow.com/workflow/it-transformation/hipo-employees.html

人事におけるAI活用についての記事、いかがお感じになったでしょうか。人事の世界にもDXの波が押し寄せてきています。

この「SHLグローバルニュース」のコラム、私が担当するのは今回が最後となりました。2008年6月の第1回から約15年間、ご愛読ありがとうございました。このコラムが少しでも皆さまの興味を惹き、お役に立っていたならば幸いです。

(コラム自体は引き続き継続します。どうぞご期待ください。)

ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。 採用活動において面接を行わない企業はありません。しかしながら、過去の面接に関する研究が示す通り、面接は極めてバイアスがかかりやすい評価手法であり、構造化されていない場合の面接の妥当性は驚くほど低いとされています。面接官の役割は多様ですが、その中でも重要な役割の一つが応募者の評価です。応募者の能力や適性を客観的に評価し、最適な候補者を選び出すことが求められます。しかし、主観的な評価や個人の好みに基づく判断は、公平な評価を阻害するおそれがあります。そのため、面接官は客観的な評価方法を身につけることが必要です。以下に示す4つのステップを実践することで、面接官は評価の客観性を向上させ、優れた候補者を選び出すことができます。どの能力を評価すべきか、それはどのような質問で測定すべきか、面接の構造化は既に行われているものと仮定して、面接官が意識すべきポイントを整理しています。

客観評価のための4つのステップ

【ステップ1:観察】面接では、応募者の様々な側面を注意深く観察することが不可欠です。身だしなみや態度、表情、コミュニケーションの仕方など、観察すべきポイントは多岐にわたります。また、適切な評価のためには、面接中の振る舞いだけでなく応募者の過去の経験を情景が目に浮かぶくらいまで引き出すことが求められます。時には、応募者を特定の状況においてみて、反応を観察する手法も有効です。例えば、ストレス耐性や問題解決能力を測る質問への応答などです。観察によって、客観的な評価の基盤を作ることができます。

【ステップ2:記録】

人の記憶は驚くほど曖昧です。特に新卒採用で1日に10名近く面接するような場合、最後の面接を終える頃には最初の応募者のエピソードを思い起こして評価するのは困難でしょう。そのため、観察した内容は、面接中にメモや記録として残すことが非常に重要です。記録を取ることで、後で振り返ることができるだけでなく、候補者同士を比較する際にも大いに役立ちます。発言の内容や態度など、具体的な情報を詳細に記録することを心がけましょう。ただし、応募者の言動と面接官が感じた事は分けて書きましょう。面接官が感じたことだけが書かれた記録を目にする機会が多くありますが、どの情報からそのような判断をしたか分からないケースがほとんどです。感じたことは重要な情報の一つですが、客観的な評価においては事実情報を正確に記録することが何よりも大切です。

【ステップ3:分類】

次に、記録した評価根拠を、事前に定義した評価項目ごとに整理します。収集した応募者の情報がどの評価項目を支持するものなのかを検討し、それに基づいて情報を分類していきます。こうすることで、根拠が明確に説明できる評価項目と情報が不足しがちな評価項目とを区別できます。この段階で、自分の面接において情報を効果的に収集できた評価項目と、見逃しがちな評価項目に気づくことができるでしょう。

【ステップ4:評価】

評価項目ごとに分類された情報を眺め、評価段階を検討します。具体的な判別指標と評価段階の関係が明確に定義されている場合は、その指標を用いて応募者の情報を分析し、評価段階を決定します。判別指標が存在しない場合は、応募者の能力を評価するためのプラスとマイナスの評価根拠をバランス良く考慮して評価します。プラスの評価根拠が充実している場合、高い評価が適切です。逆に、プラスとマイナスが拮抗している場合は、中程度の評価を選択することになります。

いずれのアプローチを採用するにせよ、客観的なデータや具体的な記録に基づいて評価を行うことが大切です。これによって、公平かつ正確な評価が実現され、最適な候補者の選抜が促進されます。

活用のポイント

客観的に人を評価するための4つのステップをご紹介してきましたが、これらのステップを面接で活用するために重要なポイントがあります。それは、面接の最中に行って良いのは「観察」と「記録」のみであり、一方で「分類」と「評価」は面接が終わってから行うべきであるという点です。この考え方の背景には、面接中に「評価」してしまうとバイアスがかかりやすくなってしまうという理由があります。仮に、面接中で応募者を肯定的に評価すると、面接官はその後の対話で肯定的な質問を増やし、好意的な情報を記録しやすくなる可能性があります。心理学の実験でもこれが示されています。

面接中は「観察」と「記録」に集中し、判断は留保することが客観的な評価を行う上で重要なポイントです。これを念頭に面接に臨んでみてください。