本ブログでは、マレ・ベスター博士が休暇の心理的利点と、なぜ休暇を取ることが重要なのかについて語ります。

マレ・ベスター博士

2023年8月8日

休息は精神的、身体的、感情的な健康に大きな利益をもたらします。そのため、時々良い休暇を取ることの重要性は、数多くの心理学研究で証明されています。リソースの保全に関する研究によると、精神的および肉体的に休息していると感じている従業員は仕事を楽に感じ、同僚に対してより協力的で、生産性が高く、その他の望ましい組織の一員としての行動をとることが示されています。研究によると、たった1日の休暇で業績評価が平均8%向上します。そのため、休んで燃料をタンクに戻すことは非常に良いことです。

しかし、研究は同時に、休暇前の最後の1週間は、すべてを終わらせるために非現実的なほどに仕事量が増えるため、健康と幸福度が大幅に低下することも示しています。休暇の最初の数日間の身体的な問題は一般的なもので、「一時的なストレス」または「レジャー病」と呼ばれ、いくつかの研究では、睡眠の質の低下、風邪、全体的に機嫌の悪いことによって休暇の始まりが台無しになる可能性があることが示されています。

この現象がなぜ起こるのかは完全には明らかになっていません。しかし、心理学者らは、「免疫再構成炎症症候群」と呼ばれるものに非常に似ていると言っています。私はこのことを、極度のストレス状態から心地よいリラックス状態へのシフトダウンに人間の体が対応できないことを意味していると理解しています。休暇前の数週間にフルスピードで働いてストレスを受けた人間の体は、ストレスから急に離れることで有害なショック状態に陥ります。休暇を最大限に活用するには、ジムに行ったり、瞑想したり、ただリラックスしたりするための時間を確保し、仕事でのストレス状態からリラックスした休日モードにスムーズに移行することが不可欠です。

休暇の心理的利点

休暇のすべてが贅沢であったり高価であったり、過度に計画立てられている必要はありません。直前に決めた週末旅行でも楽しむことができれば、必要なエネルギーを十分に得ることができます。研究によると、ストレスを避けるには、宿泊施設、旅程、家やペットや子供の世話、仕事を誰が行うのかについて、事前に最小限の計画が必要です。これらが正しく行われると、休息によるエネルギーの回復と幸福の間に強い関係が確認できます。

良い休暇とは、私たちを幸せにしてくれる休暇です。しかし、人によって何から楽しみが得られるかには違いがあります。幸福に関する研究によると、休暇中に人生について深く考えるような有意義な経験から幸福感を得る人もいれば、楽しい経験やその瞬間に気分が良くなる経験から幸福を得る人もいます。

こうした経験は、ハイピーク(高い山)経験かノーバレー(谷のない)経験かに分類することができます。

「ハイピーク(高い山)」休暇は、常に思い出すような新しく斬新な経験が特徴です。こうした休息は、ある意味であなたの人生を深めます。時には、自分自身や世界について新しいことを学んだり、自分の人生や周りの世界をより良くしたりすることによって得られるかもしれません。感動的な経験や忘れられない経験を求めている人は、「ハイピーク」休暇を計画しましょう。目的のために旅行すること、地元の人々と時間を過ごすこと、地元企業を支援すること、野生動物の保護団体を訪問すること、リトリートやアートクラスに参加することなどを考えてみましょう。

「ノーバレー(谷のない)」休暇とは、ゆっくりと過ごし、控えめに、ストレスを減らし、喜びに満ちた休暇を過ごすことです。「ノーバレー」休暇には「ハイピーク」休暇のような有意義な体験はありませんが、落ち込む瞬間はなく、そのことが休息を最適化します。たとえ毎日の違いがほとんどなくても、ただ楽しんで甘やかされて、シンプルに過ごすという考えは好きですか? 人生をもっと楽にするためにどこかに行ったり何かをしたり(あるいは何もしなかったり)、負荷がかかりすぎた心を整理し、人生の要求から逃れて遊ぶことを検討してみましょう。

研究によって、この好みにはやや男女差があることが明らかになりました。女性は重要な経験(ハイピーク)に傾く傾向がありますが、男性は快い経験(ノーバレー)を好みます。しかし、誰もが両方の経験を必要とし、人生を通じてそのバランスは変化します。

長期休暇(8日以上)は、ストレスを解消し、頭の中を整理する機会が増えます。体と心が休暇に慣れ、リラックスするために必要な時間を取り、無理をして休息の特別な恩恵を失うことなく、日常生活で抱えていたかもしれない残りのネガティブな緊張を取り除くことができます。

散歩に出かけたり、よく笑ったり、内省したり、できるだけ多くの時間を良い仲間と過ごすなど、自分が好きなことに時間を費やすことが重要です。良い休暇をお過ごしください!

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2023/the-psychology-of-vacation/

日本でもお盆休みが過ぎ、元の仕事のペースに戻り始めている方が多いと思います。

皆様の休暇はハイピーク、ノーバレーのどちらに近かったでしょうか。

はじめに

VUCA以上の急速な変化を表すBANI(Brittle不安定、Anxious心配、Non-linear非線形、Incomprehensible不可解)と呼ばれる現在、環境に適応できる経営リーダーを準備しておくことは、あらゆる会社にとって最重要の人事課題です。近年、サクセッションプランを導入する企業から経営人材の要件定義(コンピテンシーモデリング)のご依頼を受けることが増えてきました。日本でも科学的な手法で経営幹部を選抜することが普及してきたのだと感じます。

経営幹部育成については、7:2:1(業務経験7割、薫陶2割、教育1割)の法則に基づき、いかに最適な職務経験をさせるかを議論する企業が増えています。経営者を育てる効果的なポストはどこにでもあるわけではありませんが、今の経営幹部がどのような職務を経験してきたかを調べることで、自社内にある経営者を育てるポストを見出すことができるかもしれません。

このコラムでは、経営者となるために必要な職務経験について当社で行ったコンサルティングの事例を踏まえ述べていきます。

新しい経営者を作るための調査依頼

数年前になりますが、経営改革を進める大手企業のクライアントから未来の経営者を育成するための調査に関するご相談を受けました。ご相談内容を要約すると以下のようになります。・DXによって会社の事業を根本から変える。

・今後の経営トップは新事業を生み出し続け、会社を継続的に変化させることができる人材である。

・現在の経営幹部に新経営者像に該当する人材が数名いる。該当者の能力と経験を調査し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーと経営幹部になるために必要な職務経験を定義してほしい。

ご依頼を受けて、該当者全員のインタビュー調査を実施しました。

この調査は、2つの目的で行いました。1つ目は経営リーダーのコンピテンシーを特定すること。経営幹部としての現在の役割と業務内容、今度の環境変化に関する情報を収集し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーを特定します。

2つ目は経営幹部としての能力とスキルを開花させた職務経験を特定すること。キャリアの初期段階から現在に至るまでの職務経験をお聞きして、経営者としての能力、スキル、コンピテンシーの獲得に関連の深い職務経験を明確にします。該当者はそれぞれ専門性、得意分野、長所短所、当然ながら職務経験が異なる人であったため、ヒアリングした職務経験を抽象化し、役割や業務、目標、環境などの共通性を探りました。

経営者を育てた3つの経験

今回のテーマである職務経験について結果の概要を申し上げると、共通する経験として以下3つが見出されました。・特定の機能や部分的な役割ではなく、ビジネス全体を担当する

キャリア初期の20代に会社の主流ではないビジネスや地域を担当していました。傍流のビジネスや市場は小規模であったり、未整備であったりすることが多く、自分ひとりあるいは少人数でマーケティング、商品開発、生産、営業、サポートなどのすべてを行う経験をしていました。

・混乱や不確実な中で問題に対処する

キャリアの比較的初期である20代から30代前半に事業撤退や人員削減、海外での訴訟に対応する経験をしていました。該当者それぞれが異なる経験をしていましたが、共通しているのはめったに発生せず、今まで会社が解決したことのない問題に対峙したことでした。いわゆる修羅場や逆境に立ち向かう経験です。

・30代で経営の役割を担う

企業買収や海外拠点の設立などを通じて、30代のうちに小さな組織での経営者(経営幹部)となる経験をしていました。この経験は20代での職務との関連性が強く、20代での職務成果が経営ポストにつながっていました。

経営者を育てるリーダーシップコンテクスト

これらの職務経験をより詳細に分類し、SHLのリーダーシップコンテクスト(リーダーのパフォーマンスに影響を与える環境)に置き換え、以下5つの重要なリーダーシップコンテクストを定義しました。・グローバル/異文化のチームをリードする

異なる文化を持つ複数国のチームメンバーや業務があるグループ、部門、ビジネスを運営する。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

役割と仕事が明確に定義されていない環境や、高度な不確実性を特徴とする環境でリードする。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

大きなリスクを冒し、成功するために大きな賭けをすることが求められる環境でリードする。

・独立採算の事業を経営する

製品、販売、マーケティング、運営、および管理機能の責任を負うエンドツーエンドのビジネス(P&L)を行う。

・新しい戦略を立案し、推進する

結果につながる新しい戦略を考案し、チームや組織を調整して実行する。

このように経営者を育てるための修羅場をリーダーシップコンテクストによって定義すれば、リーダー育成に最適なポストを見つけやすくなります。最初に申し上げた3つの共通経験だけでは、具体的なポストを選び出すことは少々難しいかもしれません。

おわりに

経営リーダーを育てるためポスト(職務経験)をどのように定義するかについて述べました。今までの経験と勘による判断からより客観的、科学的な手法による判断を行うことで、経営リーダー育成についてもオープンな議論ができるようになります。優秀な人材を会社の主流に置き、色々な役割を少しずつ担当させ、好成績を出せるよう育成することは、未来の経営リーダーを作るための得策ではないかもしれません。傍流で逆境に向き合い、リスクを取り小さな結果を出し続けている、そんな人が未来のリーダーなのです。一見すると遠回りに見える職務経験が経営リーダーへの最短ルートであることを知っていただきたいと思っています。

はじめに

研修に参加した際に、隣の席の人のことをよく知らないまま、緊張した様子で研修に取り組み、消化不良な部分が残ってしまったという経験はありますか?通常、研修の本編に入る前に導入部分でなんらかのアイスブレイクが行われることが多くあります。参加者同士の簡単な自己紹介、研修に対する意気込みなどを個々に発表することで互いの共通点を見つけ、会話のきっかけを提供することが多くあります。

上記のようなアイスブレイクが行われない研修だと、どこかよそよそしい雰囲気になり、研修そのものも盛り上がりに欠けるという状況になることは珍しくありません。緊張をほぐすために、様々な工夫でアイスブレイクを行うことにより、研修への積極的な参加を促進できます。

アイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」

例えば、A4の紙を用意して、できるだけ高いタワーを作るといったペーパータワーのようなワークもアイスブレイクの一つといえるでしょう。初対面の人たち同士が集まった際に共通点を見つけ出し、緊張をほぐすことでリラックスした雰囲気が醸成され、自由な発言が飛び出すケースが多くあります。当社ではアイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」という商品を開発・販売しています。「なんだ、ゲームか」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、アセスメントサービスを提供している当社ならではの特徴が盛り込まれたツールです。

このツールを使うことで参加者各自の自己理解と、参加者同士の親睦を深めることができます。自己分析を行うとともに、共同演習内の参加者からの評価内容を組み合わせることで、自己理解に関するフィードバックが得られます。

「めくる×わかる」実施の流れ

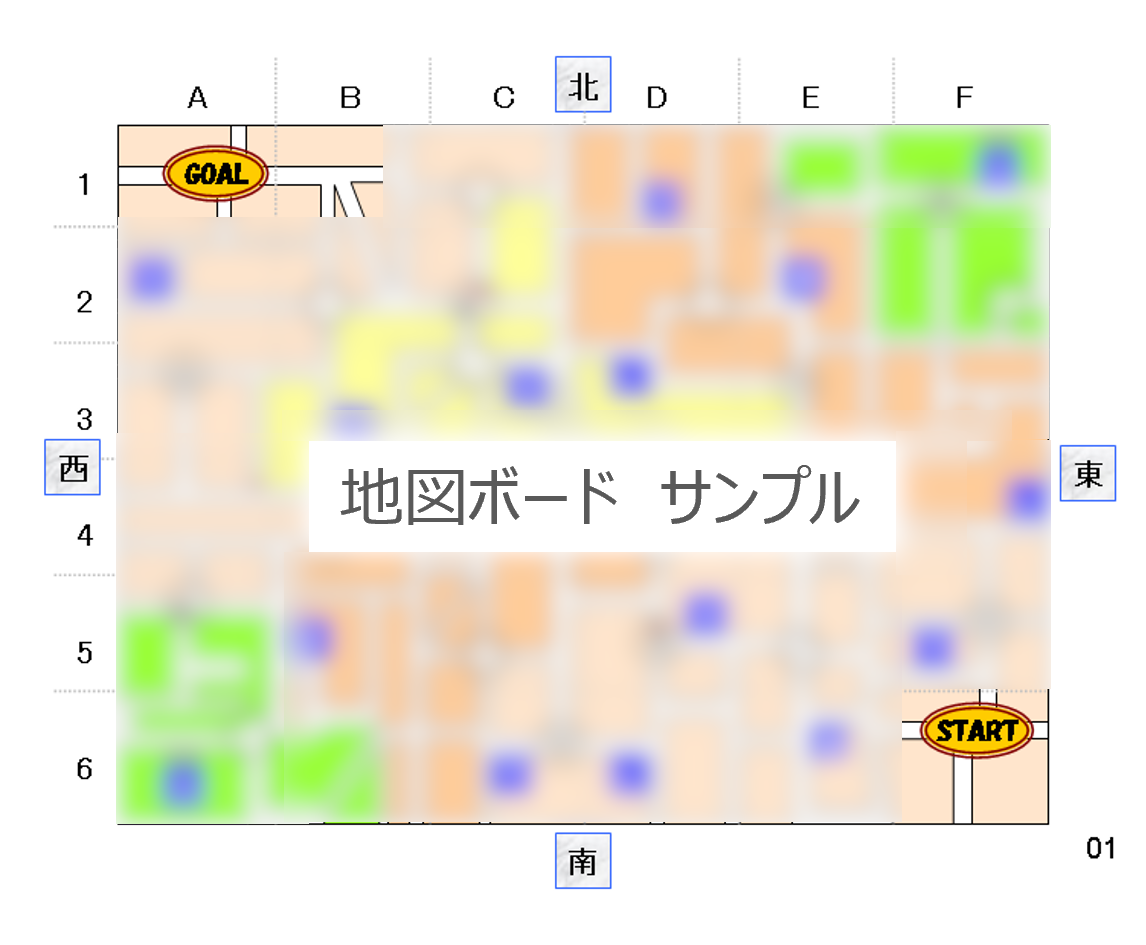

「めくる×わかる」の構成と実施の流れをご紹介します。ツール構成(1セット):3~5人のグループで実施

個人演習(自己理解シート) A4 サイズ4枚複写式冊子5部

共同演習ボード(地図ボード)4枚(A3サイズ1枚A4サイズ3枚)

1.個人演習:参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

↓

2.共同演習:参加者同士で謎解きボードゲームを行います。ヒントを元に地図に隠れている星を探すゲームです。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

↓

3.個人演習:ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

↓

4.フィードバック:自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます。

所要時間は1~4まで約40分です。

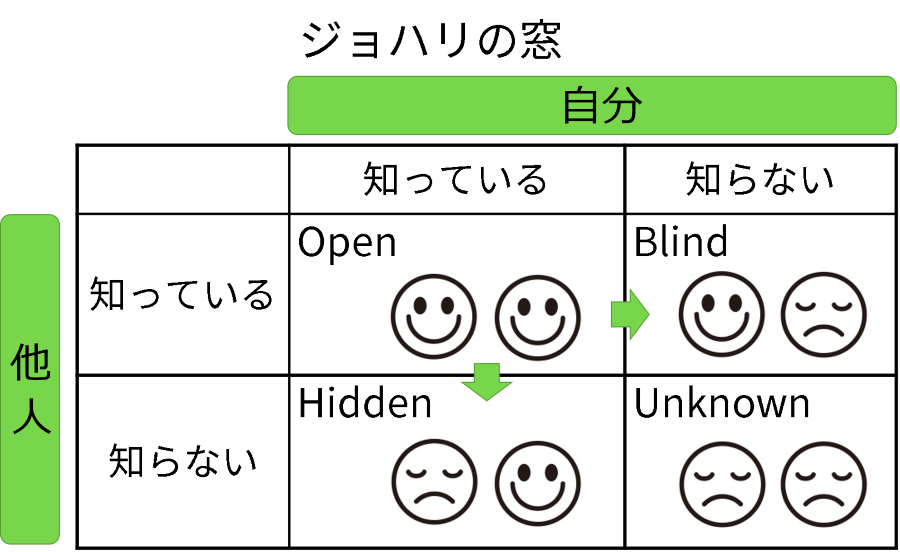

4.フィードバックがこのツールの肝になっている部分です。ジョセフとハリが考案した「ジョハリの窓」という心理学のモデルに基づいて、自己理解を深めていこうというものになっております。

・自分が分かっている自分

・自分が分かっていない自分

・他人が分かっている自分

・他人が分かっていない自分

上記の4つの軸から以下の4つに自己領域を分類するモデルです。

・開かれた窓 自分も他人も分かっている自分

・盲目の窓 自分は分かっておらず、他人が分かっている自分

・隠された窓 他人は分かっておらず、自分が分かっている自分

・未知の窓 自分も他人も分かっていない自分

おわりに

「めくる×わかる」では40分という短い時間で自分の理解も深まり、他人とのコミュニケーションの取り方も考えることができるツールです。冒頭にお伝えしたような研修開始時のアイスブレイクにも活用できるだけでなく、内定者フォローやインターンシップなど初対面同士の人が集まる場でも活用いただけます。ご興味がある方はぜひ当社までお問い合わせください。Sabia Akram

2023年7月27日

知的能力テストの問題

長年に渡って、知的能力テストは受検者の職務適性を評価するために使用されてきました。知的能力テストの成績が将来の職務パフォーマンスと直接相関していることが研究によって示されてきたためです。しかしながら、最近のメタ分析研究は、知的能力テストは当初確立されていたほど総合的な職務パフォーマンスと高く相関していないことを示しています。

一方、知的能力テストは特定の人種/民族グループに不利な影響を与える(アドバースインパクト)という点についての懸念もあります。したがって、インクルージョンの観点から、知的能力テストを選抜で使うべきかどうかについて疑問が生じます。

これらの最近の研究結果と懸念点を考慮すると、知的能力テストはもはや役に立たないということなのでしょうか?私たちはそれらを捨て去るべきでしょうか?

もちろん違います!

知的能力テストが依然として重要な理由

知的能力テストは、公平性・妥当性・信頼性が確保されるよう開発されて正しく使用されれば、人材のアセスメントにとって優れたツールです。受検者の能力を客観的に測定し、職務パフォーマンス全般、特に知的能力が必要な職務におけるパフォーマンスをよく予測します。

知的能力の関わるコンピテンシー(たとえば、素早く学ぶ能力)がその職務にとって重要であることが職務分析によって特定された場合、それらは、「知的能力テスト」と「行動ベースのコンピテンシー評価」の組み合わせで測定できます。「行動ベースのコンピテンシー評価」自体はアドバースインパクトを示しませんから、2つを組み合わせることで、選抜プロセスにおいてアドバースインパクトの可能性を軽減すると同時に、プロセス全体の予測的妥当性を高めることができます。

SHLはしっかりしたテスト開発プロセスを採用しています。SHLのテストは、厳格なレビュー、広範なトライアル、包括的な分析を経て開発されており、高品質でバイアスのないコンテンツのみを使用しています。実際、私たちは最近、質問の内容が特定グループの人々に対して偏っていないかどうかを判断するために、個々の質問レベルの成績の違いを調査しました。年齢、人種、性別、障がいの有無による差を分析した結果、バイアスを示すものとして特定された項目はほとんどありませんでした。さらに、これらの項目を削除することでテスト全体の差に影響を与えるかどうかを調べましたが、ほとんど影響はなく、私たちは質問レベルでの差がテストレベル全体でのさらなるアドバースインパクトにつながることはないと結論付けました。(が、公平性の観点からそれらの項目はやはり削除されました。)

ベストプラクティスに関する推奨事項

しっかりした科学的設計の原則に従い、その設計においてダイバーシティ&エクイティ&インクルージョンを確保することが、知的能力テストの有用性の1つの側面であることは間違いありませんが、もう1つの側面は、それらのテストが責任を持って適切に使用されるようにすることです。SHLのお客様が当社のアセスメントを責任を持って利用できるよう、バイアスを最小限に抑えながら知的能力テストを最大限に活用する方法について、「すべきこと」と「してはいけないこと」をいくつか用意しました。

「すべきこと」:

- 知的能力テストと実際の職務との関連性を検討してください。知的能力はその職務にとって重要ですか?そうでない場合は、代わりに、行動評価、構造面接、職務サンプルなど他のツールを使用して、その職務の主要なコンピテンシーを測定することを検討してください。

- 選抜プロセスに総合的なアプローチを採用し、職務に焦点を当てたアセスメントの一部として知的能力テストを組み込んでください。その職務にとって重要なスキルは何ですか?

- 最初のふるい分けでは、成績上位者をとるのではなく、最低限の目安を設定してください。アセスメントの段階で受検者プールの3分の1以上を失わないようにすることで、アドバースインパクトを最小限に抑えます。

「してはいけないこと」:

- 大量採用、特に初級レベルの職務の採用で、知的能力テストを単純なふるい分けツールとして使用してはいけません。

- 包括的な職務分析がない場合、または知的能力がその職務にとって重要であるという強力な証拠がない場合は、知的能力テストを使用してはいけません。

- 貴社の人材アセスメントプログラムに、画一的なアプローチ(どの職種、どの職位にも当てはまるようなアプローチ)を採用していけません。

人材アセスメント分野のリーダーとして、SHLは貴社の人材アセスメントの意思決定をサポートする膨大なツールを持っています。

知的能力テストが貴社に適しているかどうか、どのようにすればわかるのでしょうか?当社にご連絡いただければ、上記の疑問を解決するお手伝いをし、知的能力テストを活用して最適な応募者を公正に選抜する際のベストプラクティスに関するご相談を承ります。

記事の原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2023/are-cognitive-ability-tests-still-relevant/

(訳では一部、専門的な内容を省略しています。)

記事の中で触れられている「最近のメタ分析研究」とは、

Paul R. Sackett, Charlene Zhang, Christopher M. Berry, & Filip Lievens (2021)による

『Revisiting Meta-Analytic Estimates of Validity in Personnel Selection: Addressing Systematic Overcorrection for Restriction of Range』です。

https://pdfs.semanticscholar.org/915a/a40e852d5975086111dcd359967400cc5150.pdf

この研究結果から、知的能力テストの予測力が従来語られているよりも低いのではないか、との疑問が出されています。

従来の採用選抜慣習で最も多いのは、知的能力テストで予備選抜して面接で決定というプロセスです。知的能力偏重ともいえるこのやり方を再考する時かもしれません。

SHLグループの最新ツール、Job Focused Assessmentは、知的能力テストをスキルや経験を評価する検査と組み合わせて適性を判断しています。

はじめに

過去数年に私たちが経験した変化は、組織と個人の関係性も変化させ、仕事の世界はリセットされつつあることを多くの人が感じています。組織は単なる利益や成長を超えた成果を求められており、リーダーやマネジャーの役割を再考すべき時がきています。今回は「ピープルマネジメントの新時代」をテーマにSHLグループが調査、整理した新たなピープルマネジメントに求められる3つの成果とそれに必要な8つの能力をご紹介します。

ピープルマネジメントで目指すべきもの

ギャラップ社の調査によればエンゲージメントスコアのばらつきの70% はマネジャーが原因の可能性があるとしています。有意義な仕事とキャリアアップに加えて、従業員は退職の最大の理由として思いやりのないマネジャーの存在を挙げています。マネジャーは利益や成果をあげる単なるタスク管理以上の、ピープルマネジメントを求められています。

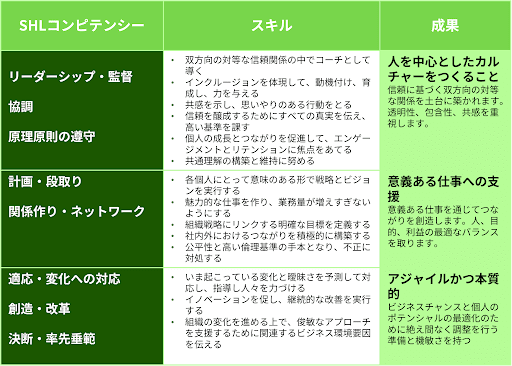

SHLでは、今日のピープルマネジメントを行う立場にあるマネジャーの成果をカテゴライズしました。目指すべき成果は次の3つです。

1.人を中心としたカルチャーをつくること – 信頼に基づく双方向の対等な関係を土台に築かれます。透明性、包含性、共感を重視します。

2.意義ある仕事への支援 – 意義ある仕事を通じてつながりを創造します。人、目的、利益の最適なバランスを取ります。

3.アジャイルかつ本質的 -ビジネスチャンスと個人のポテンシャルの最適化のために絶え間なく調整を行う準備と機敏さを持ちます。

ピープルマネジメントを成功に導くコンピテンシー

続いて、この成果を生むために必要なコンピテンシーとスキルをSHLでは以下の通り定義しました。1.人を中心としたカルチャーをつくること – リーダーシップ・監督、協調、原理原則の遵守

2.意義ある仕事への支援- 計画・段取り、関係作り・ネットワーク

3.アジャイルかつ本質的 –適応・変化への対応、創造・改革、決断・率先垂範

おわりに

組織の方針や戦略を実行するだけでなく、上述のとおり従業員のエンゲージメントをも左右するマネジャーは、組織において非常に重要な役割を果たしています。自社におけるマネジャーの成果や能力を改めて見直し、必要に応じて再定義しながら、適切な人を育成・昇格させる際の参考になれば幸いです。参考:

The New Era in People Management

An Opportunity for Change through People Management

インド ―― 2023年 7月14日:タレントインサイト(人材に関する知見)の世界的なリーダーである SHLは、グルグラムで開催されたエコノミックタイムズ主催のフューチャースキルカンファレンスにて、「最も革新的な人タレントマネジメントソリューション」という栄誉ある賞を獲得しました。

SHL Mobilizeは、従業員のライフサイクル全体にわたる意思決定をサポートするために、従業員に関するリアルタイムの分析とインサイト(知見)を提供する最先端のタレントマネジメントテクノロジープラットフォームです。

インドおよび世界中の人事専門家やリーダーは、従業員が優れた能力を発揮できる役割や機会を予測するインサイト(知見)をより一層求めています。2020年から利用できるようになったMobilizeは、企業が人材の流動性に関する正確な意思決定を行えるようにするだけでなく 、優秀な人材を育成し、成功に向けて準備することにも役立ちます。

7月13日の授賞式でこの栄誉を受け、SHLのインド・フィリピン担当のマネージングディレクター、スシャント・ドウィヴェディ氏は次のように述べています。「Mobilizeは、組織が自信をもって重要な人事決定を下すことを助けます。革新的なソリューションで人材テクノロジーの革新の限界を押し広げ、リーダーが従業員のキャリアの流動性と能力開発に投資できるようにし、企業の業績と成長を促進することにもつながると評価されたことをうれしく思います。」

Mobilizeの概要は以前こちらのコラムでもご紹介しています。

http://www2.shl.ne.jp/column/perspective/hrqa2_324

現在日本語でのサービス提供準備を進めております。

はじめに

タレントマネジメントの文脈で退職というと主に退職防止(リテンションプログラム)が話題になります。しかし、企業による退職、解雇がタレントマネジメントの文脈で話題に上がることはほとんどありません。タレントマネジメントは経営事業戦略を遂行するための人に関するあらゆる取り組みのこと。そしてタレントマネジメントの本質は適材適所です。適していない人を外し、適した人を置くことが適材適所だとすると外された人はどうなるのか。もちろん、その人に適した場所に行くのです。タレントマネジメントが生まれた米国ではその適した場所は主に他社です。つまりここで解雇が行われます。ジョブ型雇用では異なるジョブへの異動は原則ありません。

一方、日本では従業員を安易に解雇できません。また、日本においても人材の退出を無視したままタレントマネジメントを進めていくことは困難です。5年ほど前、日本の大手自動車メーカーが行っているハイポテンシャル人材プログラムの事例を当社主催の勉強会で、当事者である人事担当者に発表してもらったことがあります。その際に多くの参加者から次のような質問が出ました。「当社では重要なポストの空きが出ないためハイポテンシャル人材に修羅場経験を積ませる環境を与えることができない。どのようにハイポ人材のための重要ポストを確保しているのですか?」この質問に対する発表者の回答はコラムの最後にお伝えします。

本コラムでは、日本における解雇を概観し、タレントマネジメントのための人材退出をどのように進めるべきかについて述べます。

日本における解雇

解雇とは使用者による一方的な労働契約の終了です。理論上、法律と解雇権濫用法理に抵触しない解雇は可能なのですが、厳格なルールに基づく手続きが必要であり、極めて困難と言わざるを得ません。企業の戦略変更に伴う解雇や低業績者の解雇はできないと考えておくのが現実的です。

日本の解雇は整理解雇、懲戒解雇、普通解雇の3つがあります。それぞれがどのようなものかは以下、東京労働局労働基準部のパンフレットからの引用をご覧ください。(注1)

・整理解雇

会社の経営悪化による、人員整理を行うための解雇

次の4点をいずれも満たすことが必要です。

① 整理解雇することに客観的な必要があること

② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと

③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること

④ 労使間で十分に協議を行ったこと

・懲戒解雇

従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇

就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。

・普通解雇

整理解雇、懲戒解雇以外の解雇

労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。

これら3つに加えて会社が退職を促す退職勧奨があります。以下、厚生労働省のWebサイトから引用します。

・退職勧奨

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。(注2)

日本では解雇された従業員が裁判をおこせば解雇無効と判断されるケースが多く、企業は解決金によって和解することになります。企業は裁判コストと解決金の支払い、加えて企業イメージの棄損という負担を強いられるため解雇しにくい状況が生まれているのです。

どのように行うか

キャリア自律支援を制度として行う場合、キャリア研修、キャリア面談、自己申告制度、社内公募制、人事異動、副業許可、キャリアカウンセリング、社内ポストの提示などの施策があります。これらの制度を整えつつ、人事や上司と従業員との対話機会を作ります。フィードバック面談、1on1ミーティングなどの定期的な対話の機会にオープンな話し合いをしてください。業務に関する頻繁で適切なフィードバックは、従業員に強み弱みの認識と能力開発を促し、将来のキャリアを考える機会を与えます。職務に影響を及ぼすプライベートを知れば、職務上の制限や条件がわかり、業務の工夫や担当変更、部署異動を検討できます。キャリア意向を知れば現職がキャリア実現のためにどう役立つか、どのようなポストを社内で用意できるか、社外にはどんな仕事があるかを検討できます。

キャリア自律支援を退職マネジメントと明示している企業はほとんどありません。また、退職マネジメントを意識していない企業ほど社員の退職に対して、敏感に否定的な反応をするでしょう。しかし、会社が退職をうまくマネジメントすることは、タレントマネジメントを進める上で避けて通ることができないものであり、実は従業員のキャリア形成に貢献することなのです。

おわりに

従業員の退職をうまくマネジメントすべきという私の考え方に違和感を持たれる考え方もいるかもしれません。しかし、雇用システムの変化、働く人の価値観の変化、人口減少に対応し、企業の競争力を強化する上で必要不可欠なものであると考えています。はじめに述べた自動車メーカーの人事担当者様の回答は以下の通りです。

「当社はハイポテンシャル人材に選抜された人が一定の割合で退職します。他社から引き抜きに合うのです。常に人材不足なのでポスト不足で悩んだことはありません。」

キャリア自律支援が機能している証拠ではないかと思います。

●引用

注1 東京労働局. 「しっかりマスター 労働基準法 解雇編」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf, (参照2023-07-23)

注2 厚生労働省. 「労働契約の終了に関するルール」.

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html, (参照2023-07-23) 近年、企業の人事部門では、データ駆動型の意思決定がますます重要視されています。その中でも、ピープルアナリティクス(人材分析)は、組織の人的資本を最大限に活用するために欠かせない手法として注目されています。当社では過去数十年にわたって、様々な企業の人事課題についてアセスメントデータを活用して分析してきました。本コラムでは、目的別におすすめの分析手法をご紹介いたします。

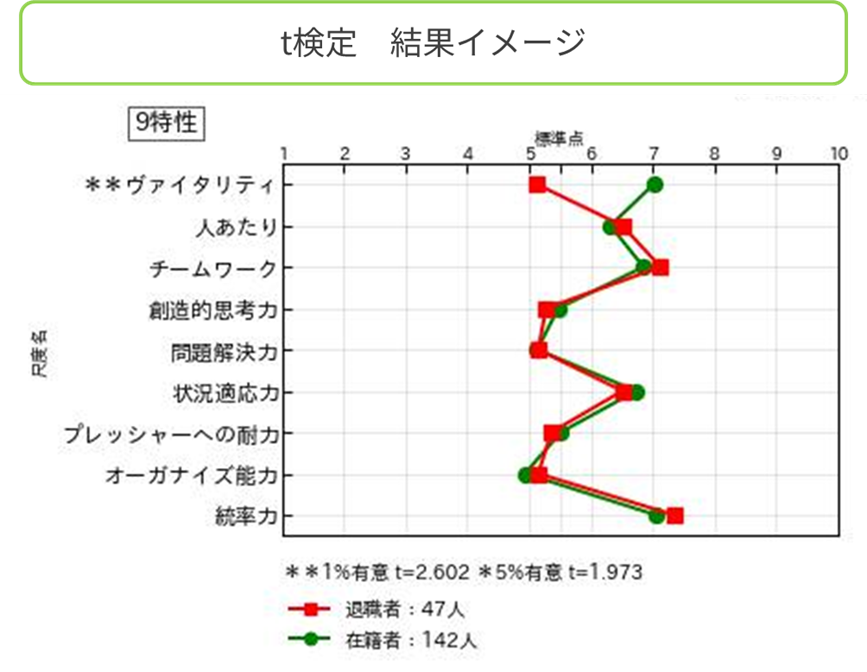

目的:退職者の特徴を把握したい

分析手法:「t検定」と「決定木(Decision Tree)」退職者の特徴を把握することは、人事部門にとって重要な課題です。採用した人が活躍する前に退職してしまう場合、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。また、中堅層が退職する場合、経験を充分に積んだグループにとってその企業が働く場としての魅力を失ってしまっている可能性があります。いずれの場合においても、退職者がどのような特徴を持っているかを定量的に把握することは重要です。この目的におすすめの分析手法はt検定と決定木(Decision Tree)です。

t検定は、様々な変数において2つの集団の平均値の差に統計的な意味があるかどうかを調べるための手法です。例えば、早期退職者と在職者のパーソナリティ検査の得点を比較することで、どういうパーソナリティの特徴を持っている人が定着しにくいのかを把握することができます。

目的:成果を上げるために必要な資質を特定したい

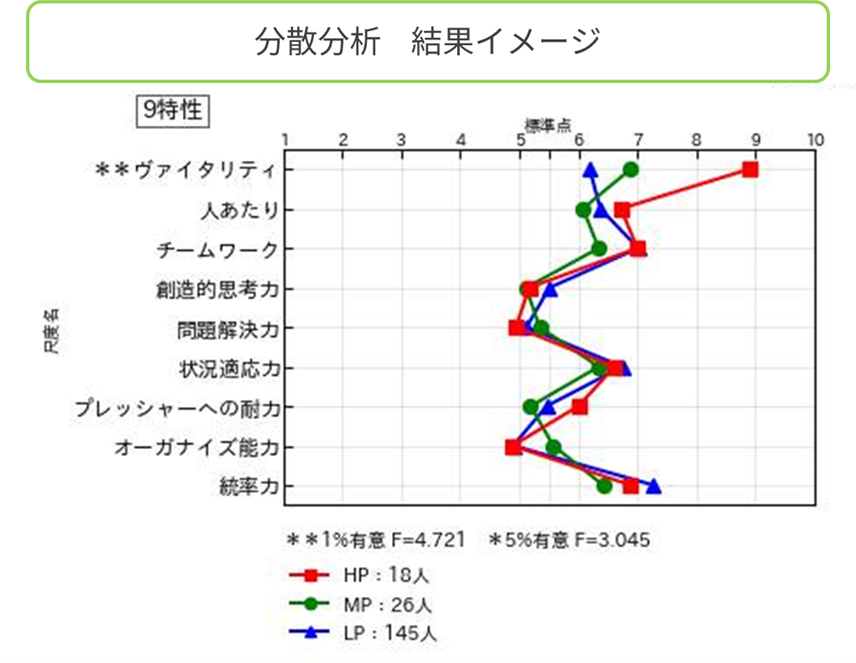

分析手法:「相関分析」と「分散分析」組織の業績を向上させるためには、その組織や職務で成果を上げるために必要な資質やスキルを正確に把握することが不可欠です。この目的におすすめの分析手法は相関分析と分散分析です。

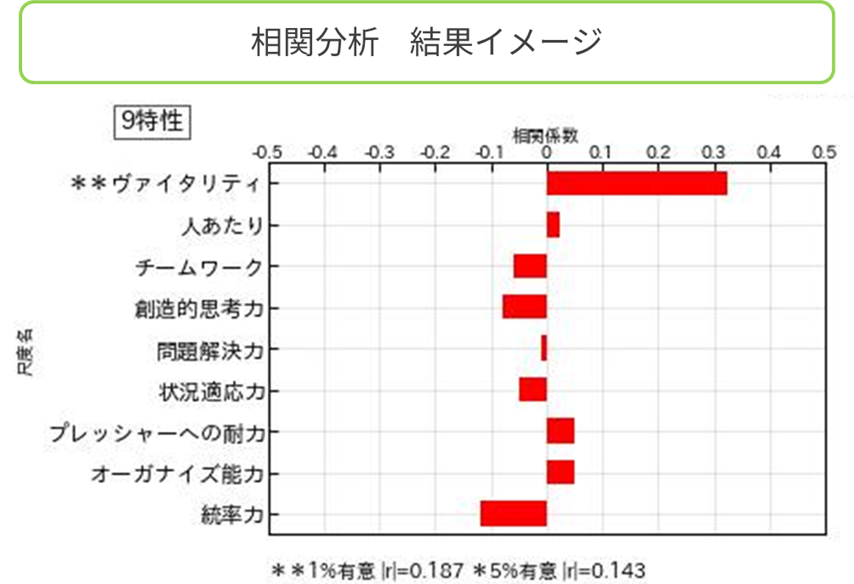

相関分析は、複数の変数間の関連性を調べる手法です。業績と関連する要因を特定するために、例えば社員の人事考課点とパーソナリティデータの相関分析を行うことがあります。相関関係を持つパーソナリティ因子を特定することで、採用・育成の指針作りに役立つでしょう。

目的:組織の特徴を把握したい

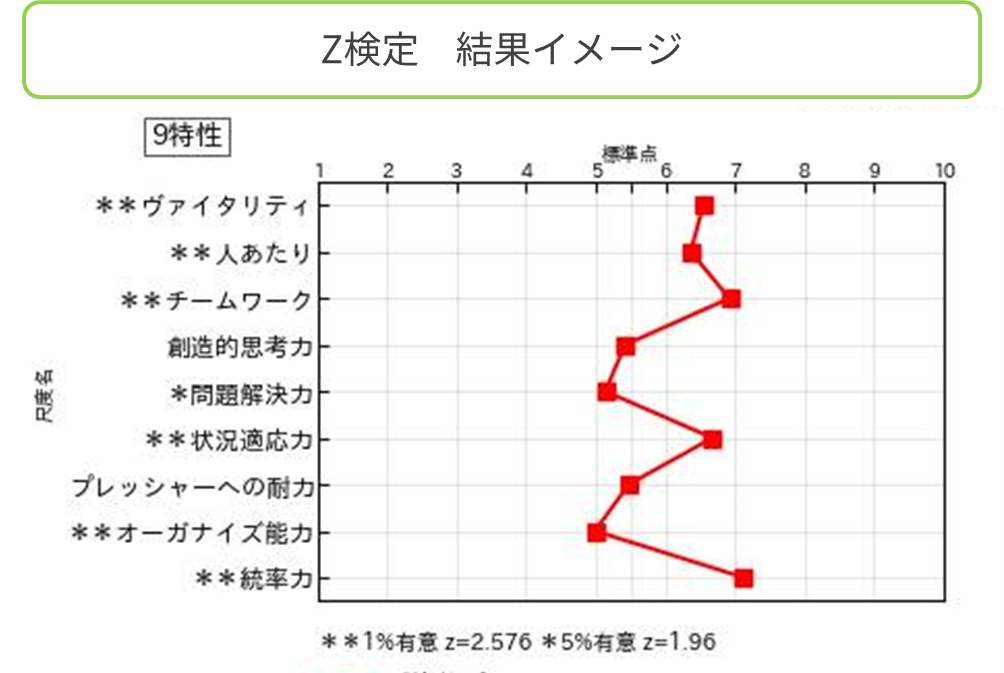

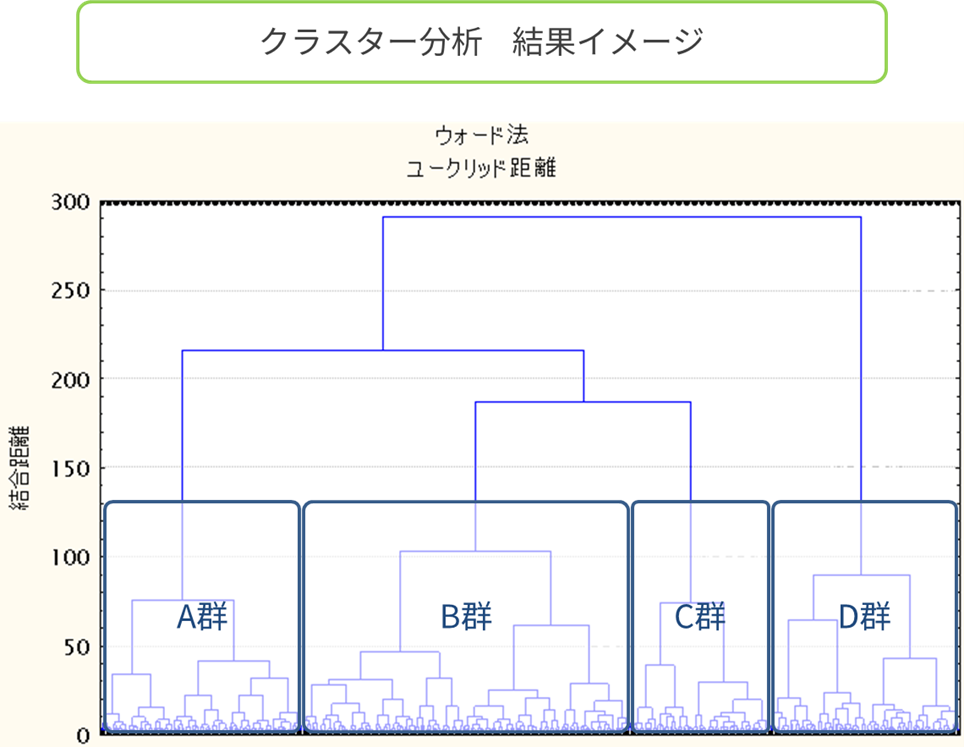

分析手法:「z検定」と「クラスター分析」組織全体の傾向や特徴を把握することは、人事戦略の立案において重要な要素です。この目的におすすめの分析手法はz検定とクラスター分析です。

z検定は、対象となる集団の平均値と母集団の平均値の差に意味があるかを検定する方法です。アセスメントデータなどの標準化されたデータの場合、母集団とは比較対象集団を指しており、その平均値は偏差値であれば常に50となります。分析対象の組織が集団としてどのような特徴なのかを、一般的な集団と比較することで明らかにすることができます。自社には色々な人がいるが、自社らしさのようなものを一言で表したい場合にこうした分析結果を参考にすると良いでしょう。

終わりに

ピープルアナリティクスは、組織の人的資本を最大限に活用するために必要な手法です。退職者の特徴把握や業績に必要な資質の特定、組織の傾向把握、人材ポートフォリオの作成といった様々な目的に対して、適切な分析手法を活用することが重要です。科学的な人事運用の一助になれば幸いです。ミネアポリス・ロンドン ― 2023年6月21日 ― 人事アセスメントの世界的リーダーであるSHLが白書「Skills of the Future and Where to Find Them(未来のスキルと、どこでそれらを見つけるか)」を発表しました。この白書では職場におけるスキルの包括的な分析調査の結果が提示されています。組織が求めるものの進化に対応するために、技術面のスキルよりも行動面のスキル、つまり「ソフトスキル」の重要性が高まっていることが強調されています。

急激な変化のスピードに伴い、特にITやテクノロジーの領域では、新たな職務に就く人材を見つけて育成することがますます困難になっているとリーダーが感じており、スキルギャップによって企業の成長とイノベーションが妨げられ続けています。

「AI黄金時代を迎える中、スキルベース採用とタレントマネジメントプログラムを加速することが、成長を促進するために不可欠です。自動化とロボット工学の台頭、そして労働力の分散化に伴い、リーダーは創造的かつ革新的な思考を促進するスキルセットを活用して競争力を維持し、新しいテクノロジーによってもたらされる大きなチャンスで優位に立つ必要があります。」(Andy Nelesen SHLソリューショングループリーダー)

SHLはJosh Bersin 氏の研究を基に広範な分析調査を実施しました。Bersin氏の『パワースキル』フレームワークをSHLのアセスメントツールに紐づけ、企業組織が15分以内に業務関連スキルの完全なセットを正確に測定できるようにしました。

多様な背景を持つ約7万人の世界規模サンプルからのデータを活用し、各地域および6つの広い業界(小売、ヘルスケア、銀行および金融サービス、製造、エネルギー、電気通信)にわたるユニークなスキルプロファイルをまとめています。

スキルは地域や業界によって異なる

SHLの調査によると、各地域は独自の強みを示しています。いくつかの地域では「楽観主義」「誠実さ」「寛大さ」が主要なパワースキルとして特徴付けられます。ヨーロッパは「柔軟性」「コミュニケーション」「優しさ」に優れており、北米は「粘り強さ」「時間管理」スキルが優れています。アジアの「誠実さ」「寛大さ」「倫理」と比べ、インド全土では「チームワーク」「寛大さ」「楽観主義」が広まっています。

「共感性」「フォロワーシップ」「好奇心」「推進力」はどの地域でも上位ではありませんでしたが、業界によっては重要な強みとして挙げられています。たとえば、「推進力」は製造と銀行・金融業界に、「共感性」は小売とヘルスケアに多く見られます。業界全体で共有されているパワースキルを活用することで、採用担当者は空きポジションの補充に苦労しているときに新たなアプローチを得ることができるでしょう。

Cameron Beazley(SHLサイエンスディレクター)はさらに次のように付け加えています。「私たちの分析では、時間の経過とともにパワースキルが台頭し、2021年から2023年にかけて人々の「粘り強さ」「優しさ」「時間管理」のスコアがより高くなったことも示されています。これらの強力なインサイトがあれば、企業組織は従業員をより深く理解し、ポテンシャルを引き出して未開発のスキルを特定する戦略を構築できるでしょう。」

世界的な業界アナリスト、作家、思想的リーダーであるJosh Bersin 氏は次のように述べています。『SHLがこの仕事をしてくれたことに興奮しています。非常に必要とされていた調査です。そしてもちろん、フレームワークとしてSHLがパワースキルを使ったことにも興奮しています。』

この白書で提示された調査は、SHLが職場におけるあらゆるスキルや価値観、コンピテンシーのフレームワークに対して紐づけて測定し、人材に関する意思決定やプログラムに役立つ客観的な人材インサイトを提供できることを示しています。

プレスリリースの原文はこちらです。

https://www.shl.com/about/news-and-events/press-releases/shls-new-study-examines-most-sought-after-power-skills/

白書はこちらからダウンロードできます。

https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/skills-of-the-future-and-where-to-find-them/

欧米では、『スキルベース採用』という考え方が人事の主流になってきているようです。

スキルとコンピテンシーはどう違うのか、識者によって言わんとしていることが若干異なっているようで、実は私自身まだよく説明できません。もう少し様々な書籍や記事を読んできちんと理解したいと思っているところです。

はじめに

この話を聞いて、父親にどんな声をかけますか?

母親にどんな声をかけますか?

上記の声かけに違和感を持たない人は、無意識に『父親が1人で単身赴任していて、子どもは2人とも母親と一緒に暮らしている』と思い込んでいるのです。

この文章だけでは、父親が単身赴任なのか、母親が単身赴任なのか、それぞれが子ども1人と暮らしているのか、明らかではありません。それでも、大半の人は無意識に「子育ては妻」と思い込んでいるのです。

無意識のバイアス(Unconscious Bias)とは

誰もが潜在的に持っている思い込みのことを「無意識のバイアス」と言います。バイアスを持つこと自体は悪いことではありません。我々生き物にとって、素早く情報を処理し、判断することはとても大切なことです。そして、この「無意識のバイアス」は誰もが持っているもので、それを意識的に無くすことはできないし、無くす必要もないのです。大切なことは、「自分を含めた誰もが無意識のバイアスを持っている」ということを自覚することです。そして、何かを選択するときや意思決定する際に、「バイアスに影響されていないか」と考え直すことで、「良くない」バイアスに影響されたまま判断をせずに済むようになります。

職場でありがちな無意識のバイアス

職場においてありがち且つ影響が大きいバイアスはジェンダーバイアスではないでしょうか。○男性の方が女性よりも長く働いてくれる/女性は結婚(出産)したら退職する

○育児中の女性に出張はお願いできない

○育児のための時短制度は女性のためのものである

○責任の大きな仕事は若手の男性社員に任せる

○女性は細やかだから事務作業に向いている

○子育て中の女性は管理職には向かない

○女性に残業はさせられない

難しい問題として、こうしたバイアスは「善意」の形で現れることが多いのです。

「お子さんがいるから出張メンバーから外したよ」

「精神的にハードな仕事だから女性は避けよう」

「お子さんが小さいうちは営業として働いてもらうのは難しいよね」

上司や人事としては、子どもを持つ女性に対して配慮しています。しかし、それは本当にその社員の望むキャリアなのでしょうか。

では、どうすれば良いのかというと、「本人の希望をよく聞く」しかないのです。「男性だから」「女性だから」ではなく、「今目の前にいる社員(部下)はどうしたいのか」をよく聞くことが大切です。男性でも子どもの送り迎えで出張は難しい人もいます。性別に関わらず、相手ときちんと対話することが必要です。

人事として知っておきたい「無意識のバイアス」

意思決定者側(上司/人事担当者)だけでなく、決定を下される側にも「無意識のバイアス」は存在します。能力的に彼女が最適であると、女性社員に昇進を打診したら「私には無理です」と断られることがあるかもしれません。もちろん、本人の希望(プレーヤーの仕事が気に入っているなど)で断られることもあります。しかし、漠然と「自分は女性だから」無理だと本人が決めつけていることがあります。本人の希望だからと早々に引き下がるのではなく、ジェンダーバイアスを念頭に一歩踏み込んで「なぜ無理だと思うのか」を聴き取り、「どういう能力を評価して昇進させようとしているのか」を丁寧に伝えることが必要です。前述の通り、「無意識のバイアス」を持たないことはできません。「無意識のバイアス」というものが存在していること、誰もどの立場であってもそのバイアスを持っていること、「無意識のバイアス」が採用や昇進昇格において悪い影響を与える可能性があるということを認識しておくことが、人事として必要なことではないでしょうか。

<参考資料>

https://www.djrenrakukai.org/unconsciousbias/doc/220117_sendaikousen.pdf

藤田政博(2021)『バイアスとは何か』筑摩書房

多賀太(2022)『ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方-ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために』時事通信出版局

https://jinjibu.jp/keyword/detl/787/