①相手の業務プロセスと成果指標を事前に把握する

能力開発を目的としたフィードバックのゴールは「個人の業績向上」です。個人の業績向上が、ひいてはチームの、そして会社の業績向上につながります。そのためには、フィードバック担当者が相手の業務プロセスと業績指標を十分理解しておく必要があります。能力開発プランを話し合う過程で、業務のどの場面で弱みが表出すると業績に影響が出るか把握した上で、的確なアドバイスや目標設定をする必要があるためです。例えば、営業職で『ストレス耐性が低い』という弱みがあった場合、商談時なら上司が同席してフォローできますが、その後、「顧客に断られることを恐れてクロージング行動を起こせない」という形で表出すると受注の機会を逸してしまいます。この場合、商談時よりもクロージング時に弱みが表出するほうが問題です。もし現場経験のない人がフィードバックを担当する場合、現場上長から事前に業務プロセスや部下を評価する際の業績指標をヒアリングするなど、入念な準備が必要になるでしょう。

②1:1で話せる場所を用意する

ネガティブなフィードバックは、時に本人のプライドを傷つけます。(誰しもそうであるように)同僚や部下には聞かれたくない話であり、もし聞かれていることが分かれば、強い防御反応を示し、本音を話してくれなくなるでしょう。そのため、フィードバックは周囲に話が漏れてしまうオープンスペースではなく、会議室など他の人に聞かれない場所で行いましょう。

弱みをフィードバックするために、強みを特定することは違和感があるかもしれません。しかし、弱みを改善・補完するために、既に十分発揮できている強みの活用を検討することは有効です。例えば、『ストレス耐性が低い』という弱みと、『チームワークが高い』という強みがあった場合、持ち前のチームワークを発揮すれば、効果的なストレス対処法を同僚に教えてもらう、自分がストレスを強く感じる業務を先輩社員に手伝ってもらう、などの選択肢も生まれます。弱みは、改善に向けた行動をなかなか起こせないから弱みなのであって、普段から発揮できている強みを活かして改善する方法を模索しましょう。

④強みを多くフィードバックする

人が自身の弱みと前向きに向き合うためには、1つの弱みに対して、3つの強みをフィードバックする必要があると言われています。これは、弱みのフィードバックに対する相手の防御反応を和らげる意味でも有効です。多くの強みが業務で発揮できていることを適性検査の結果と対話を通じて確認、共有した上で、弱みの改善について話し合いましょう。

⑤面談への積極的な参加を促し、発言を否定・批判しない

フィードバック担当者が一方的に話すのではなく、「今の話についてどう思うか」「○○という要素(弱み)について、思い当たる経験はあるか」など、積極的に相手へ発言を促してください。自身の経験や行動の理由を振り返ることで、「確かにこの部分は自分の弱みかもしれない」と結果を受け入れるきっかけになります。また、発言を否定・批判せず「詳しく教えてほしい」と促すことは、互いに多くの気づきを得られるとともに、何でも率直に話してよいという雰囲気作りにもつながります。(Cawley et al.,1998)

「適性検査で ”ストレス耐性が低い” と出ているから弱みなのだろう」という検査結果だけでの判断や、「顧客との商談ではいつも緊張が見て取れる」などの印象でのフィードバックは避けましょう。弱みが実際に表出した経験を尋ね、「初対面の顧客の前で緊張してうまく話せなかった経験が何度かあるという話があった。確かにストレス耐性には苦手意識があるようだが、どう思うか」など、フィードバック中に相手が話した経験・事実を根拠にして対話してください。

⑦フォローアップする

弱みの改善は、相手にとって心理的に大きな負担になります。行動に移せない、行動して失敗することで改めて弱みを痛感する、すぐに成果が出ない、といったケースもあるため、継続的な支援が必要です。能力開発に向けた行動計画の定期的な進捗確認と見直し、そして、仕事に対する意欲を失わないための心理的なケアを忘れないようにしてください。

以上、業務上の弱みを相手にフィードバックする際のポイントを7つお伝えしました。弱みの能力開発は難しく、かつ、強みと言えるレベルになるほどの向上は期待できません。それでも、その弱みが本人のキャリアやチームにとって脅威となる場合は、放置するわけにはいきません。ぜひ、今回のポイントを踏まえた上で対話を行い、能力開発に取り組んでください。

また、この度新たに適性検査のフィードバック方法を学べる部下育成セミナー(万華鏡版) オンデマンドをご用意しました。ぜひご活用ください。

(参考文献)

Bouskila-Yam, O., & Kluger, A. N. (2011). Strength-based performance appraisal and goal setting. Human Resource Management Review, 21(2), 137-147.

Cawley, B. D., Keeping, L. M., & Levy, P. E. (1998). Participation in the performance appraisal process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of Applied Psychology, 83(4), 615-633.

KBC銀行は、ベルギーに本社を置く国際的な銀行保険会社で、180万人の顧客に金融サービスを提供しています。KBCは、人材獲得戦略の見直すにあたり、人間味のある応募者体験を確保しつつ、デジタルファーストのアプローチをとりたいと考えていました。

SHLがパートナーに選ばれたのは、比類のないテスト品質、KBCの要件を理解すべく緊密に協力して仕事をする姿勢、そして採用のためにデジタルと人間的なアプローチを組み合わせる能力が理由でした。

KBC銀行はSHLと協力して、人材獲得プロセス全体を分析し、非効率な領域と自動化またはデジタル化の恩恵を受ける可能性のあるステップを特定しました。その後、SHLは、KBCが求めていた以下の3つのKPIを満たす、新しい採用プロセスの設計を支援しました。

採用効率――KBCは、SHLの提供する効率的なデジタルアセスメントと知見により、応募者に対応する時間の 50%削減を達成しました。その結果、採用コストが90%削減されました。

応募者体験――SHLのソリューションは、候補者をプロセス全体にわたって魅力的な応募者体験を提供し、継続的にフィードバックを得ることを可能にしたため、KBCは応募者プロセスを積極的に改善することができました。

採用の質――SHLが提供する最高水準のテストにより、KBCは組織にとって最高の人材を確実に引きつけ、採用することができました。

この新たなプロセスが成功したことは、応募者からの肯定的なフィードバックだけでなく、組織内の採用プロセスに関わった人からも確認できました。関係者は各応募者の履歴書だけに頼るのではなく、すべてのアセスメント結果を見て面接で注目すべき重要な分野やポイントを把握することができ、より適切で魅力的な面接をすることができます。

KBC銀行は現在、偏見を最小限に抑え、多様性に富み、優れた応募者体験を提供する包括的な人材獲得戦略によって、競争の厳しい採用市場で抜きん出ています。

原文はこちらです。

原文に含まれる動画では、KBCのフランク氏がある応募者から性別や年齢によらないSHLのアセスメントを受検できたことのお礼のメールを受け取ったことを話し、最後も「採用市場で生き残るためには、応募者に価値を提供することだ」と締めくくっており、応募者体験の重要性が強調されています。

はじめに

いまや転職が当たり前の選択肢となり、人材の流動性はますます高くなっています。日本の多くの企業は毎年の新卒採用で一定の労働力を確保している状況が続いていますが、事業の変化などを背景にキャリア採用もかつてないほど活発になっています。今回は、なかなか確立されないキャリア採用におけるオンボーディングについて考察します。キャリア採用のオンボーディングにおける問題点

新卒採用至上主義の多くの日本企業では、学生を入社前の内定期間から入社後の研修期間を経て組織に定着・戦力化するまで、細やかに支援する体制が脈々と培われてきました。一方で、オンボーディングと呼ばれるこの一連のプロセスは、近年拡大し続けるキャリア採用ではうまく機能していない、あるいはないに等しいケースが散見されます。受け入れる現場の人材不足がひっ迫しており、即戦力の補充として入社する背景や、キャリア採用者=ビジネスマンとしてトレーニング済みの自律的な人という無意識の期待などが一因と考えられます。その結果、まともなオンボーディングが行われず、ひいてはキャリア採用者の早期離職につながるケースがあります。

オンボーディング:8つのヒント

今回は、「日本におけるキャリア採用者」という対象を念頭に、Harvard Business Reviewの記事に大幅な意訳と加筆をし、オンボーディングにおけるヒントを8つにまとめてご紹介します。1. 採用者にとってよいキャリアになることを意識する

定着するもしないもその人次第という態度ではなく、入社して就く仕事がその人にとって「よいキャリア」となるよう組織が後押しすることが肝要です。「よいキャリア」とは将来への希望を与え、自分に価値があると感じさせるものです。時に、与える仕事が採用者にとっては単調な仕事と思われることも、組織が長期的な視点でキャリアを描いていることを採用者にも伝えることで、早期離職を防ぎます。

2.入社前から入社後に働くイメージを持ってもらい、良い関係を築く

採用選考の段階で、実際の面接前に模擬面接を行ったり、職場見学などを通じて応募者に働くイメージを持たせるとよいでしょう。例えば、多様性を謳っていても、働いている人が日本人ばかり、男性ばかりの職場では、入社しても自分に居場所がないと思う応募者もいるかもしれません。ほかにも、自分以外にキャリア採用者がいない、若手がいない、子育てしている社員がいない、など色々な意味で「自分のような人がいない」ということは、採用者にとって自分は歓迎されないかもしれない、と思わせる可能性があります。

3.初日の受入れが大事

新しい職場に入るのは少なからず不安になるものです。しかし、新しく入社するキャリア採用者は働く準備ができており、自分でなんとかできると勘違いされることが多くあります。実際そういう人もいますが、そのように扱われると会社から支援されていないと感じられ、退職につながるケースもあります。第一印象は採用者の定着にとても重要です。初日に同僚や上司、サポートスタッフやその上司への紹介をきちんと行い、受け入れましょう。

4.メンターをつける

キャリア採用者は仕事のスキルとともにインフォーマルな職場の文化を学ぶ必要があります。これを偶然に任せると、ある人は運よく学んで先輩に育てられていき、その他の人は機会を逃して苦しむことになります。苦戦している人は怠けている、あるいは能力がないなどとみなされる傾向にありますが、単に物事を理解する支援が不足しているだけかもしれません。メンターをつけてきちんと学べる機会を作りましょう。

5.職場のルールを明確に伝える

すべての職場には期待される行動について、フォーマルなルールとインフォーマルなルールがあります。多くの人は周囲を伺いながらこれらのルールを発見し、学んでいきます。職場の上司にとっては自明のことであっても、キャリア採用者にとってはよく理解できないこともあるかもしれません。

6.キャリア採用者が気軽に質問できる文化を作る

キャリア採用者は、失敗を恐れて質問したり助けを求めたりすることを時にためらうことがあります。組織に新しく入った人が質問をすることは普通のことであり生産的であることを、しっかり伝えてください。

7.職場以外の生活を理解する

新たに入社したキャリア採用者は、育児をしている、誰かを介護している、遠くから通勤している、あるいは学校に通っているかもしれません。上司や同僚は、彼らの生活が自分の生活とは大きく異なる可能性を認識してください。彼らの複雑な日常生活をしっかり理解することで、仕事上良くないと誤認していた行動を理解することができるかもしれません。

8.すべての人に尊厳と敬意を持つ雰囲気づくり

職場の中に嫌がらせのような行動を行う人がいるかもしれませんが、上司は毅然とした対応を取らなければなりません。相互の敬意の欠如や不適切な言動が職場で許容されると、全体の士気や生産性が低下し、結果離職につながります。給与、シフトや勤務時間、仕事の割り当てなどの基本的な要素における人種や性別の格差にも注意を払うべきです。上司や同僚は、さまざまなバックグラウンドを持つキャリア採用者との間に安定した尊敬の念を持った関係を築くことが重要です。人種やジェンダーを含め、公正な職場を作り上げることは、すべての人が尊厳と敬意をもって扱われる雰囲気づくりに寄与し、生産性を高めます。

おわりに

新卒採用では十分対応できているが、キャリア採用ではここまでやっていない、という企業もあるかもしれません。新卒採用者とキャリア採用者は職歴の違いはあれど、組織の新人であることに変わりありません。オンボーディングの重要性を軽視することで、労力をかけて獲得した貴重な人材を失うのはあまりにももったいないです。採用は人材の獲得がゴールではありません。組織に定着し、その人の能力が最大限発揮されたときに、真の成功と言えます。上記をヒントに改めて自社のキャリア採用におけるオンボーディングを点検し、必要に応じて改善をはかってみてください。 上司と部下の良好なコミュニケーションは、日々の業務遂行だけでなく、事業戦略の実現やエンゲージメント向上においても重要な役割を果たしています。書店に並ぶコミュニケーションに関する多数の書籍をみれば、多くの人がこのテーマに関心を持っていることがわかります。コミュニケーションの質は様々な要因が関連しますが、上司と部下のパーソナリティの相性も重要な要素です。本コラムでは、コミュニケーションを改善するためのヒントとして、パーソナリティから予測される上司・部下タイプとそのモデルの活用方法についてご紹介します。

上司(リーダー)のタイプ

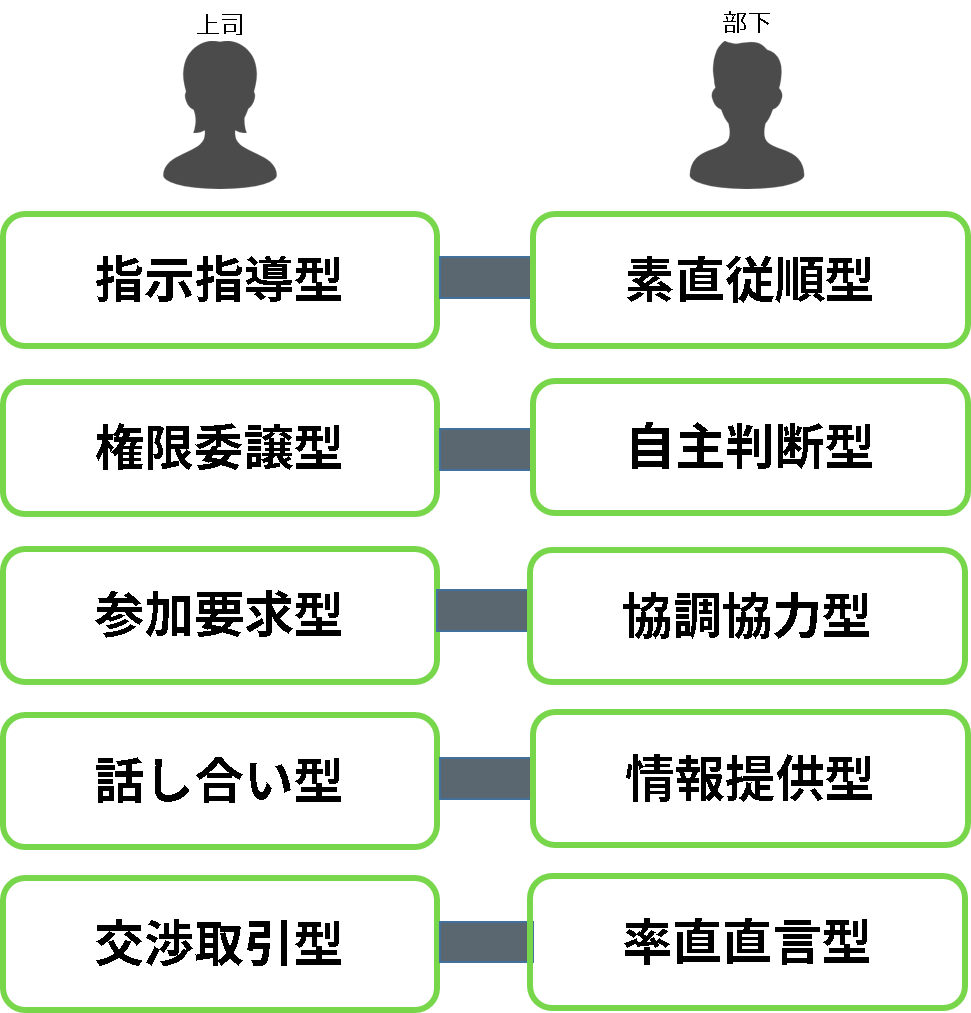

SHLは独自のリーダーシップ研究に基づき、リーダーシップの発揮の仕方を次の5つのタイプに分類しています。これらのタイプはパーソナリティから予測可能でありOPQを受検すると、どのタイプを取りがちか、を確認できます。・指示指導型

部下に対して具体的な指示と包括的な指導を行います。仕事の詳細な計画やスケジュールを策定し、部下の業務をモニタリングします。部下が全力で働いており、スケジュールや納期に準拠しているか確認します。

・権限移譲型

他のリーダータイプほど部下とのコミュニケーションを取らず、部下には比較的自由な裁量が与えられます。明確な指示や業務計画は行わず、プロジェクトの進め方に関して相談し、2、3のアドバイスを提供するだけで部下に仕事を任せます。

・参加要求型

最も民主的なリーダータイプです。メンバー全員が同等の地位を持つグループでの議論や多数決による意思決定を好みます。参加要求型は説得力を持ちながらも、自身の意見を押し付けることを避けます。部下に実務に関与させる機会を与えることで、彼らのモチベーションやコミットメントを引き出します。

・話し合い型

話し合い型の特徴は意思決定プロセスにグループ全体を巻き込むことにあります。民主的なアプローチを好むものの、最終的な決定は自身で下します。部下には意見を述べる機会が与えられます。

・交渉取引型

部下の望ましい反応を引き出すためにインセンティブを活用します。名前が示す通り、業務が期待通りに行われれば見返りを提供し、交渉します。

各上司タイプには、適合する部下(メンバー)タイプが定義されており、相互補完的なタイプの部下が適合しやすいとされています。例えば「指示指導型」の上司は細かな指示を出したいと考えていますので、指示に素直に従い、即座に行動に移してくれる「素直従順型」の部下と相性が良いです。一方で、「自主判断型」の部下は自分自身でやり方を判断して進めたいと考えているため、意思疎通には注意が必要です。このような部下との衝突を避けるために、適切なコミュニケーションが求められます。

上司向けのコミュニケーション研修での活用例

前述の上司部下タイプの考え方を活用して、上司向けにコミュニケーション研修を行っている事例があります。具体的な手順は次の通りです。

1.事前にOPQを受検していただき、研修当日は自分と部下全員の受検結果リポートを用意します。

2.最初に、受検結果リポートを全く見ずに、部下に対する接し方を振り返ります。部下一人ひとりに対して、以下の3つの質問に回答してもらいます。

・接する際に意識していること

・効果的だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

・効果がなかったあるいは逆効果だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

3.次に、自身の受検結果リポート「上司としてのタイプ」を見て、自分の上司タイプを確認します。同時に、適合しやすい部下タイプと適合しにくい部下タイプも確認します。

4.その後、部下の受検結果リポート「部下としてのタイプ」と先の記述内容を見て、部下タイプを確認し、コミュニケーションがうまくいった(いかなかった)理由について考えます。

5.最後に、各部下に対して今後どのように接していくべきかについて記述します。

これらの手順を部下全員に対して実施します。個人ワークの結果をグループで共有する時間を設けることで、他のマネジャーの気付きを学ぶ機会も得られます。

終わりに

上司の立場にいる場合、自身の上司タイプと目の前の部下のタイプが適合しやすいのかを考えることは重要です。もし適合しにくい場合、どのようにコミュニケーションのスタイルを変えると上手くいくのかを検討することで、新たな気付きが生まれるでしょう。リーダーシップの発揮の仕方は多様であり、特定のタイプに限定されるものではありません。それを認識するだけでも、コミュニケーションのアプローチに多様性が生まれます。OPQからは、受検者自身がどのリーダーシップタイプを取りがちか判断できますので、ご関心がある方はお問い合わせください。

ロンドン 2023年5月4日 ―― Fast Company 誌による 2023年 World Changing Ideas Awards(世界を変えるアイデア賞) の受賞者が本日発表されました。持続可能なデザイン、革新的な製品、大胆な社会的取り組み、および私たちの働き方、生活様式、世界との関わり方を変える創造的なプロジェクトを表彰するものです。これらの先駆的なイノベーションの中、SHLが「ニューロダイバースな人材のアセスメント」レポートで、職場部門のファイナリストの地位を獲得しました。

この種のものとしては初めてのSHLの研究は、通常の採用プロセスにおいて、特に、様々な選抜アセスメントにおいて、ニューロダイバージェントな人々がどのような経験をし、どのように行動するかを調べています。さらに、この研究では、応募者が、自分がニューロダイバージェントであることを応募先の会社に開示しようと思うかどうか、インクルーシブな言葉がその開示率にどのような影響を与えるか、についても調査しています。

今年の World Changing Ideas Awards では、45件の受賞者、216件のファイナリスト、および 300件以上の佳作が紹介されました。最も人気のある部門は「健康」「気候」「エネルギー」「AI」 です。Fast Company誌の編集者と記者で構成されたパネルが2200件を超える応募作品の中から、受賞者とファイナリストを選出しました。今年追加された新部門は、「迅速な対応」「暗号通貨とブロックチェーン」「農業」「職場」などです。

2023年春号のFast Company (2023年5月9日発売) では、世界で最も独創的な起業家や、世界的な課題に積極的に取り組んでいる先進的な企業が紹介されています。ソリューションは、都市環境やモジュール式住宅における水の再利用から、政府による禁書と闘う取り組みや、世界中のトランスジェンダーに優しいサロンに焦点を当てたプログラムまで、あらゆるものをカバーしています。

「私たちの研究は、ニューロダイバージェントな人々が仕事に応募する際に直面する、様々な採用エクスペリエンスと障壁についての重要な洞察を共有しています。 ちょっとした変更で採用側が偏見を最小限に抑え、応募者の採用エクスペリエンス全体を通じてインクルージョンとアクセシビリティを劇的に向上させることができます」と、最高科学責任者のサラ・グティエレス氏は述べています。 「今年、Fast Company 誌の名誉ある『世界を変えるアイデア』リストのファイナリストになれたことを本当に光栄に思います。今日のイノベーターおよび業界の破壊者の1つとみなされた大きな成果です。」

「今年の受賞者たちの豊かな創造性と革新性を見るのはとてもうれしいことです」と、Fast Company誌編集長ブレンダン・ヴォーン氏は言います。 「世界情勢に落胆しがちですが、ここに登場する起業家、企業、非営利団体は、社会の最も緊急な問題に対処できる無限の可能性を示しています。私たちジャーナリストは、住宅から公平性や持続可能性に至るまで、今日行われている最もエキサイティングで影響力のある仕事のいくつかに光を当ててきました。これらのプロジェクトがどのように進化するかだけでなく、それらが他の独自のソリューション開発にどのような刺激を与えていくかを見ることを楽しみにしています。」

プレスリリースの原文はこちらです。

https://www.shl.com/about/news-and-events/press-releases/shl-named-finalist-in-workplace-category-of-fast-companys-2023-world-changing-ideas-award/

World Changing Idea Award (世界を変えるアイデア賞)とは、アメリカのビジネス雑誌Fast Companyが主催するアワードです。創意工夫を表彰し、イノベーションを促進することが目的だそうです。

ニューロダイバーシティに関するSHLの研究については、本コラムでも2回取り上げました(第325回、第364回)。日本語にすると「神経学的な多様性」。自閉症や多動性、失語症などの神経疾患を、病気や障害ではなく、脳の違い、すなわち個性であり才能であると見る考え方です。

SHLディストリビューター・カンファレンス

2023年5月25日(木)と5月26日(金)の2日間、約5年ぶりに対面でのSHLディストリビューター・カンファレンスが開催されました。ディストリビューター・カンファレンスとは、世界のSHLディストリビューターが集い、各国の最新情報を交換し、親睦を深めるための会議です。今回は、13か国から約30名のディストリビューターが参加し、イギリス、サリー州ドーキングのWotton Houseで開催されました。

参加したディストリビューターは以下の通りです。(順不同)

・アジア

SHLインドネシア

アセスメントアナリティクス(フィリピン)

日本エス・エイチ・エル

・ヨーロッパ

SHLタレントアセスメントs.r.o(チェコ)

エヴァリオン SHLギリシャ・キプロス

SHLハンガリー

SHLポーランド

SHLポルトガル

SHLルーマニア

PEスペイン SHLスペイン

SHLトルコ

SHLウクライナ(オンライン参加)

SHLのディストリビューターは、各国でSHLディストリビューターとして、SHLサービスを専任で販売する契約を結んでいるアセスメント事業者です。かつてはSHLの子会社であったけれども資本関係がなくなりディストリビューターとなった会社や元々は異なるサービスやアセスメントを取り扱っていたがSHLディストリビューターとなった会社など様々な経緯の会社がいます。

当社は、2023年4月にSHLが約7割の資本を保有するグループ会社となりましたので、今回が最後のディストリビューター・カンファレンスとなります。

2つのプレゼンテーション

丸二日間のカンファレンスには、17の講演とセッション、ネットワーキングのためのランチとディナーと盛りだくさんのコンテンツがありました。講演とセッションは大きく3つのジャンルに分けることができます。1つ目はSHLの方針やサービスについてのCEOや各部門トップからの説明。2つ目は事例を各国のコンサルタントが話しました。3つ目は最新の研究・調査について各国の心理学者や研究員が発表しました。

これらのコンテンツの中で、私の興味をひいたのは以下2つのプレゼンテーションでした。

・SHL Labs Reimaging the Future of Talent / Kuldeep Yadav, PhD, Director of AI

AIディレクターのKuldeep Yadav氏によるAIを活用したアセスメントについて発表です。生成AIを活用した自動面接が多くの面接における問題点の解決に貢献できること、職務記述書から自動的に求められるスキルやコンピテンシーを定義できること、アセスメントの膨大なテクニカルマニュアルから、顧客向けの簡潔な資料を自動生成できることなどが紹介されました。実際にインドのSHLスタッフがAIによるアバターと面接する映像が流され、実用可能であることがよくわかりました。

・Gender Equality Journey / Susana Almeida Lopes, SHL Portugal Managing Director & Isabel Paredes, SHL Portugal Chief Psychologist

SHLポルトガルが行ったジェンダーイクオリティに関する調査についてのSHLポルトガル社長Susana Almeida Lopes氏とパートナー兼チーフサイコロジストIsabel Paredes氏による発表です。SHLポルトガルのジェンダーイクオリティに関する活動を報告するとともに、ジェンダーによるコンピテンシーの差があるかについての研究成果が示されました。彼女たちはポルトガルで2012年から2021年にかけて大規模な調査を実施しました。複数のアセスメント手法を用いて測定されたコンピテンシーに男女差が見られるかについての調査です。3つのアセスメント手法でSHLのUCFコンピテンシー(20項目)を測定しました。アセスメントセンターによるコンピテンシー測定ではコンピテンシーの男女差は確認できませんでした。シミュレーション演習(プレゼンテーション、ロールプレイ)によるコンピテンシー測定でもコンピテンシーの男女差は誤差の範囲でした。コンピテンシーのポテンシャルを予測するOPQ32rを用いたパーソナリティ測定においては、複数の項目で男女差が確認できました。

この研究結果をどのように捉えるべきかについては様々な点を考慮し慎重に解釈する必要がありますが、自己概念と行動について深く考えさせる内容でした。

SHLの未来

このカンファレンスでは、未来のSHLを示す多くのプレゼンテーションがありました。SHLのChief Executive OfficerであるAndy BradshawはSHLをソリューションベースのSaaSプラットフォームと定義し、様々なタレントデータの収集、可視化、活用による深いタレントインサイトで採用とタレントマネジメントの包括的なソリューションを行うという現在進行形のビジネスモデルを説明しました。その他にも、DEIの取り組み、ニューロダイバーシティの研究など、SHLソリューションの広がりを予感させるたくさんの情報が提供されました。

おわりに

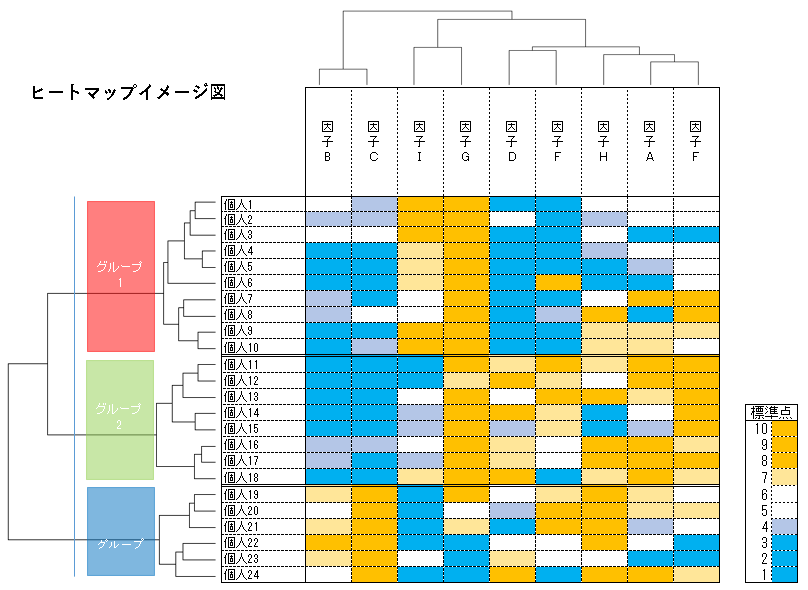

今回は、SHLディストリビューター・カンファレンスの一部をご紹介しました。当社はディストリビューターからSHLグループの一員となりましたので、今後は各国の事例やグローバルな研究や新しいソリューションについて最新情報を提供してまいります。 人材可視化を行う際に用いられる統計分析の多くは一定以上のサンプル数を必要とします。一方、必ずしも十分なデータが取得できるとは限りません。対象となる層や部署などのサンプル数が少なくてもできる、可視化に有効な手法のひとつであるヒートマップをご紹介します。ヒートマップとは

ヒートマップとは、個々の数値データを色やその濃淡で表現して可視化する手法です。本コラムでは組織のパーソナリティ特性を視覚的に表現する手法としてご紹介します。ヒートマップ作成にあたり、まずクラスター分析(ウォード法)を実施します。クラスター分析とは、いろいろな性質のものが混ざった集団の中から、似たものを集めていくつかの集団(クラスター)に分割する手法です。クラスター分析でグルーピングした結果を、得点の高低が容易に判別できるよう色分けし、ヒートマップを作成します。縦軸にはパーソナリティの傾向が似ている人同士を集め、横軸は似ているパーソナリティ尺度を集めます。色やグラデーションを用いてデータの値や密度を表現します。ヒートマップを使用することで、組織やチーム内のパーソナリティ特性の分布や傾向を一目で把握することができます。

ヒートマップのメリット

ヒートマップのメリットは次の3つです。パーソナリティの視覚化:組織内の個々のメンバーのパーソナリティ特性を視覚的に表現することができます。色やグラデーションを使って特定のパーソナリティ特性の度合いや傾向を表示するため、異なるパーソナリティプロファイルを簡単に比較することができます。

人材の棚卸:組織やチームのパーソナリティ特性の分布やバランスを視覚的に把握することができます。特定のパーソナリティ特性が偏っているか、あるいはバランスが取れているかを可視化できます。またクラスター分析を用いているため、いくつかの集団として特徴をまとめて観察することも可能です。この分析結果に所属部署や職位、高業績者の情報を付け加えることで、どの集団にどういった人材がいるのかを同時に整理することができます。

メンバーの相性確認:メンバー間のパーソナリティの相性を確認することができます。ヒートマップの隣同士はパーソナリティ傾向が似ており、コミュニケーションがスムーズにいく可能性が高いと考えられます。一方、異なるパーソナリティ特性を持つメンバーの組み合わせによって、チーム全体のパフォーマンスが向上する可能性もあります。また個々人がどのグループに属しているのかを確認することができます。

おわりに

人材可視化は次の人事戦略を考える上で重要なプロセスの1つです。ヒートマップは、サンプル数が少なくても有効に活用でき、直感的に分かりやすい人材可視化の手法です。これまでデータ数が少なく分析ができていなかった企業様も一度ご相談頂けますと幸いです。ポール・デコーク著

2023年5月25日

ChatGPTは過去6か月間で爆発的に普及し、幅広い用途があることで注目を集めました。SHLとタレントアセスメント業界が生成AIと大規模言語モデル(LLM’s:Large Language Models)への対応に取り組む上で何ら特別なことをしているわけではありません。しかし、その影響を理解し、今後の道筋を描くよう努めることは不可欠です。

タレントアセスメントの分野の人々にとって主な関心事は、LLM’sの使用が候補者のスコアにどのような影響を与えるかということです。

神話、嘘、疑惑

生成AIやLLM’sチャットツールは現状、息を呑むような洗練された様子と驚くべき不器用さを併せ持っています。後者に関しては、ChatGPTの作成者であるOpenAIが免責事項として、誤った情報を生成する場合があり、有害なもしくは偏った情報やコンテンツを生成する場合があることを全ユーザーに提示しています。

これらの免責事項には、現状のツールの弱点(つまり、事実や論理の正しさについて人の監視が依然として必要であること)が表れています。ChatGPTが提供する説得力のある回答は常に信頼できるわけではありません。SHLのVerify能力テストにおいても、一部の低難易度の問題に正解することができませんでした。

SHLのアセスメントのユーザーにとって最大の懸念は、次のように表現できるでしょう。「ChatGPTのようなLLM’sによって、候補者は、基礎となる知識、スキル、能力、または特性を正当に改善することなく、SHLのアセスメントのスコアを向上させることができますか?」「では、候補者の本当のスキルと能力を評価するために、SHLのアセスメントは効果的ですか?」2つ目の質問に対する答えが「いいえ」の場合、雇用主は候補者について知ることが減り、使用したAIについての知識が増えるでしょう。

知っていることは何でしょうか?

- 生成AIとLLM’sを使用して有用な応答を生成するには、独自のスキルが必要です。ChatGPTなどのLLM’sのユーザーは、適切な質問を作成したり、フォローアップの質問をしたりするのにある程度の時間を要します。必ずしもコピー・アンド・ペーストのように簡単ではありません。

- 上述のように、ChatGPTは、その自信に満ちた応答が示唆するほど一貫して正しいわけではありません。

- SHLの研究者は、ChatGPTがSHLのポートフォリオの中でも代表的なアセスメントに対し、どのような応答を生成するかをレビューしました。調査結果は、様々でしたが概ね低~中程度の影響を示しています。

全体として、ほとんどのタイプのアセスメントが受ける影響は、ChatGPTから低~中程度です。パーソナリティとコンピテンシー・ベースのアセスメントは、ChatGPTによるスコアの水増しの影響を受けず、また、シミュレーション演習、アセスメントセンターの多くの演習、事務スキルのアセスメントも同様でした。

知的能力テストは予測力の高さから選抜場面で頻繁に使用されますが、テキストベースの推論テストと比較して、インタラクティブで画像ベースの形式の場合には影響を受けにくいことがわかりました。興味深いことに、ChatGPTは一部の知的能力の問題に対して一貫性のない不正確な応答を生成することが判明しました。

ChatGPTは、ごく一部のタイプのアセスメント(つまり、構造化された回答形式で、テキストベースの能力およびスキルのテスト)において、より高いスコアとなることに影響を与えているようです。ただし、ご注意いただきたいのは、少なくともAutomataの場合、SHLのAI採点のコーディングアセスメントにはかなりの数があり、基本的な質問以外についてChatGPTのみに頼って良いスコアをとることは一般に困難であるという点です。

SHLアセスメントのユーザーと受検者にとっての結論は以下の通りです。

ChatGPTを使用して質問に答えると、場合によっては役立つかもしれませんが、簡単にスコアが悪くなる可能性があります。そのため、一か八かの状況、つまり選抜プロセスの一部としてアセスメントを実施する場合、候補者が積極的にとる選択肢ではないかもしれません。

次に何をするのでしょうか?

SHLは、AIとLLM’sテクノロジーの応用は非常に素晴らしいものであると信じています。一方で、アセスメントプロセスにおいて、新たな刺激に対する反応を生成する能力に(少なくとも部分的に)基づいて人を評価する企業や組織にとっては、課題も突きつけています。

SHLは時間の経過とともにアセスメントプロセスをこの新しいテクノロジーに適応させます。一方で、SHLのアセスメントの現ユーザーに対しては、LLM’sがアセスメントプロセスにもたらすリスクを理解してもらうことが重要です。使用された場合に候補者のスコアに影響をどの程度与えるかと、候補者がツールをいつ使用したかを把握するという2つの側面があります。

SHLアセスメントには、ChatGPTまたはその他のAIツールの潜在的な使用に関して、追加の知見を提供する(既存および間もなく実装される)多くの機能があります。以下に例を挙げます。

- プロクタリング(監督)フラグ:SHLのTalentCentralプラットフォームは、さまざまなプロクタリング信号を利用して、候補者のアセスメント受検を監視できます。決定論的/システム生成信号(スクリーンショット、コピー・アンド・ペースト、ブラウザ切り替え)と確率論的/AI生成信号(顔検出、顔切り替え)の両方が利用可能です。前者は、受検者がChatGPTまたはその他のAIツールを使用して回答を生成したかどうか、およびいつ使用したかを検出するのに役立ちます。データ保護の観点から、一部の地域ではプロクタリングの使用が制限される場合があることにご注意ください。

- 高度な盗作チェック:構造化された回答形式の全アセスメントについて、SHLのTalentCentralプラットフォームは自動盗作検出を利用できます。パターンマッチングによってLLM’sの使用を検出し、ある候補者の回答が他の候補者の回答またはインターネットから一般的に入手可能な内容と一致する場合、その候補者のリポートにフラグが追加されます。

- AIによって生成された回答の自動検出:まだ開発中ですが、SHLは候補者の回答を人間によって書かれたものとAIモデルによって書かれたものとに自動的に分類する追加の検出戦略を準備しています。SHLは100万件以上の回答を対象に大規模な調査を実施し、高精度の検出アルゴリズムを開発しました。さらに改良し、既存の盗作チェック機能と組み合わせることで、ChatGPTや類似のAIツールの潜在的な使用についてより良い知見を得ることが期待できます。

終わりに

私たちの調査結果では、強制選択、シミュレーション、画像、およびインタラクティブな質問項目といった設計要素を特徴とするアセスメントは、全体的にChatGPTの使用によるスコア水増しの影響を受けにくいことが分かりました。これらの設計要素は、すでにSHLのアセスメントの多くで使用されています。

構造化された回答形式など、一部のアセスメント形式はAIチャットツールの使用に対してより脆弱ですが、その場合でも、SHLにはアセスメントのユーザーを支援する(既存の、および間もなく実装される)検出および緩和戦略があります。生成AIやLLM’sのテクノロジーが候補者によって使用されたかどうか、またいつ使用されたかをよりよく理解できます。

タレントアセスメントの分野では、職業関連の知識、スキル、能力を評価することが長年のゴールであり、評価される個人が人間であれAIであれ、他人の知識や能力ではなく、自分自身の知識や能力に基づいて反応しているという前提がありました。これまでもコンテンツのセキュリティ対策や、検出および軽減戦略は日常的に使用されてきましたが、ChatGPTなどのAIおよびLLM’sチャットツールなどの新しいテクノロジーにも適応していくことになります。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2023/chatgpt-and-talent-assessment-at-shl/

著者のポール・デコーク博士は、SHLの戦略的アプリケーションのサイエンスディレクターです。現状は、限られたアセスメントのみスコアが高くなる可能性があるという調査結果でしたが、テクノロジーは日々進化していますので、今後も継続した調査と対応する機能のリリースをスピーディに行うことが期待されます。

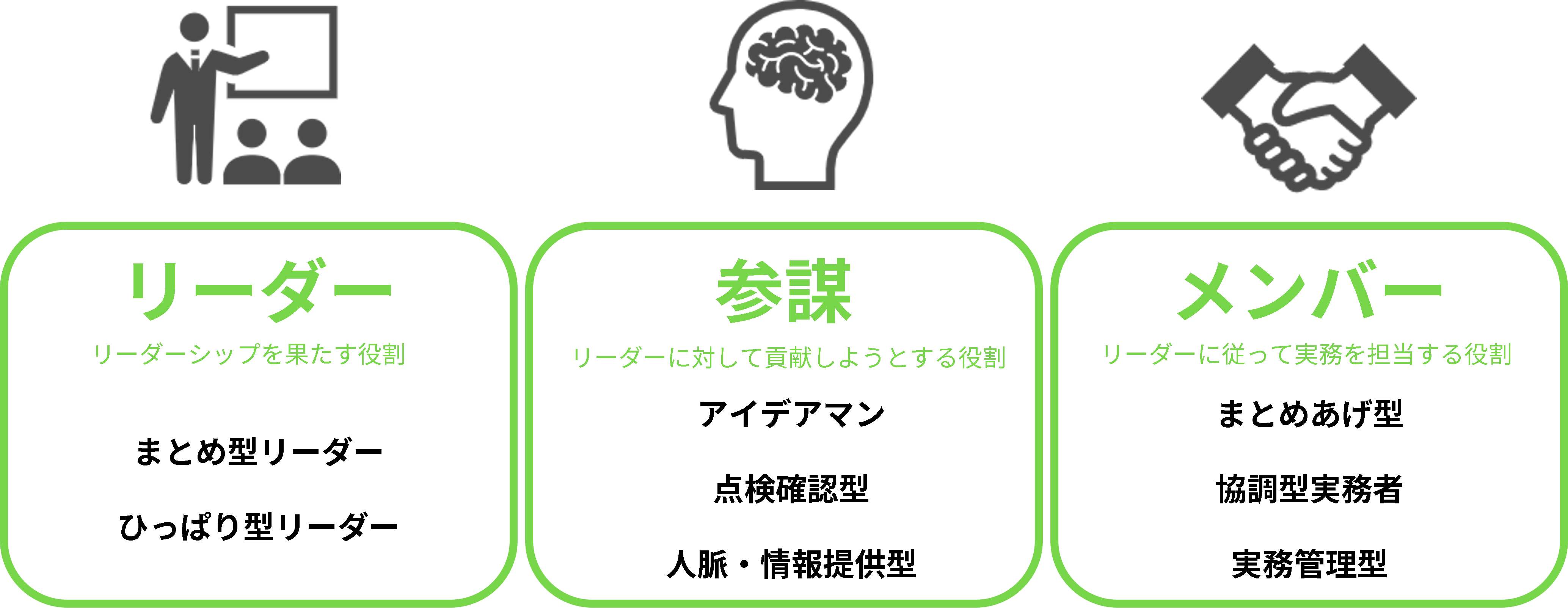

組織が高い生産性をもってパフォーマンスを発揮するには、個々人のスキルや専門性だけが重要なわけではありません。チームメンバーをどのように構成するかによって、チーム、そして組織のパフォーマンスは大きく影響を受けます。今回は、ベルビンの8つのチームタイプの概念をご説明するとともに、OPQのデータからチームビルディングでおさえるべきポイントついて考察します。

■ベルビンのチームタイプ

1981 年にメレディス・ベルビンが行った「チームタイプ」に関する調査があります。チームタイプは後述する8つのタイプがあり、それぞれがグループ全体の成果に重要な役割を担っています。メンバーのタイプが分散しているチームのほうが、ある1つのタイプばかりのチームよりも、チームとして高い成果を上げる傾向があります。OPQでは、各チームタイプの可能性をパーソナリティから予測することが可能です。まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型実務者

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

この8つのチームタイプは大きくリーダータイプ、参謀タイプ、メンバータイプの3つに大別できます。

OPQから考察するチームビルディングでおさえるべきポイント

構成メンバーが8つのタイプにきれいに分かれれば理想的ですが、現実にはそううまくはいきません。チームやプロジェクトのメンバーが8名未満であることも往々にしてあるでしょう。加えて、一人の人間がたったひとつのタイプに属するということも現実にはあまりないことです。OPQから算出するチームタイプの尺度得点を見ても、複数のタイプに該当する場合があります。当社で、OPQから算出される尺度得点の内部相関を検証したところ、以下のような傾向が見られました。正の相関があったことから

・まとめ型リーダーは人脈・情報提供型も担いやすい

・まとめあげ型は実務管理型も担いやすい

・点検確認型は実務管理型も担いやすい

※この逆も言える

負の相関があったことから

・ひっぱり型リーダーと協調型実務者は相反する

・人脈・情報提供型と点検確認型は相反する

・人脈・情報提供型とまとめあげ型は相反する

また、アイデアマンは他のタイプと比較すると、内部相関が高い尺度がありませんでした。

これらの結果をふまえて、チームメンバーの構成は以下を意識するとよいでしょう。

✓まとめ型リーダーのチームには、実務を助ける点検管理型、実務管理型を入れる

✓ひっぱり型リーダーのチームには、参謀のいずれかのタイプと協調型実務者を入れる

✓どのチームにもアイデアマンを入れる

おわりに

「チームタイプ」は分かりやすい概念ですが、タイプ分類による特徴の単純化という落とし穴があります。チームビルディングにうまく応用するには、タイプにあてはまるか否かの二択で判断するのではなく、それぞれの役割をどの程度担う可能性があるかというアプローチが重要です。OPQは、パーソナリティは個人の特性の組み合わせであるという考えに基づき開発されています。複数のチームタイプの可能性を予測したい場合は、OPQが有用ですので、チームタイプの得点を搭載する万華鏡30やOPQのオプションリポートCHXをぜひご利用ください。 近年、キャリア採用に力を注ぐ企業が増えています。急速に変化する事業環境の中で、迅速に戦略を実行できる人材を獲得するためです。キャリア採用は新卒採用と異なり、募集ポジションも多岐にわたり、求める人材要件も多様です。また、応募者の状況も多様であるため、互いに理解し合い、双方が納得できるようなコミュニケーションが重要です。本コラムでは、ますます重要性が高まっている「応募者体験」というキーワードについて考察し、キャリア採用を成功に導くポイントを探っていきます。

応募者体験とは

応募者体験とは、応募者が企業を認知してから応募、選考、内定、入社までの一連の経験を指します。具体的には、求人広告で受け取るメッセージやSNSや企業口コミサイトの閲覧、採用担当者や面接官とのコミュニケーション、内定通知の文面、入社までの案内など様々な要素が含まれます。応募者体験の重要性が増している理由

「応募者が内定を承諾するかどうかは、内定を出す前におおかた決まっている」と言われます。採用活動を通じた一連のコミュニケーションにおいて、応募者が満足いく応募者体験を持っている場合、内定承諾率が高くなることは容易に想像できます。さらに、キャリア採用において応募者体験の重要性が増しているのは、以前よりも人と組織の関係性が曖昧になっているためです。例えば、雇用契約を結ぶ前に業務委託契約を結んでプロジェクトに参画し、その後正式な雇用契約を結ぶような関係性の始まり方や、アルムナイと呼ばれる元社員とネットワークを構築し、別のタイミングで再度雇用するような動きが見られます。これらの事例は、人と企業の関係性がより複雑になっていることを示しています。

このような環境下で、採用を成功させるためには、自社が採用したいターゲットと長期的な関係構築が重要です。そして、そのためには良い応募者体験が不可欠なのです。

優れた人材の多くは既に現職としてキャリアを積んでいます。他の企業で働いている人を採用しようとした場合、アプローチした時に応募者が転職を考えておらず、時間が経ってから応募する場合があります。企業が「カジュアル面談」と呼ばれる選考ではない面談を実施する目的は、潜在的なターゲット層を集めることです。しかし、応募者体験が悪い場合、転職を検討し始めた際にリストから漏れてしまう可能性があります。

応募者体験を改善するためのヒント

前提として、企業が応募者を一方的に「選ぶ」のではなく、「選び合う」時代になっているという認識を採用活動に関与する人全員が持つ必要があります。転職が一般的になり、企業もキャリア採用を積極的に行っているため、求職者はますます企業を選ぶ機会が増えています。良質な応募者体験を作るために留意したいポイントをいくつか紹介します。

・求める人材を明確にする

応募者は自分が活躍できる環境を求めます。求人情報には、そのポジションにどのような経験やスキル、特徴を持った人材が求められているのかを明確に記載することが重要です。一般的なメッセージではなく、求める特定の人材に訴求するメッセージを作りましょう。また、求人に適さない人材の特徴も明確に伝えることで、求職者が自らの適性を判断しやすくなります。求人に関する理解を深め、明確に伝えることが求められます。

・一貫性を保つ

矛盾したメッセージは、応募者に違和感や混乱を与えます。

求人情報において、幅広い業務プロセスに関与できると記載されているのに、面接の際に特定領域のスペシャリストになることを求められると、応募者の企業への信頼感は低下します。求人票を作成する人事担当者と面接を担当する現場マネージャーが異なる場合、このような状況が起こりやすくなります。関係者全員が共通の認識を持ち、ポジションに対する理解を深め、メッセージを一貫させることが重要です。

・誇張した表現を控える

ダイレクトリクルーティングが一般的になり、個別のスカウトメールを送って応募者を獲得することが増えています。スカウトメールは応募者との最初の接点であり、その印象がその後の応募者体験に大きな影響を与えます。応募者の過去の経験などを見てメールを送る際、返信をもらいたいという意図から、誇張した表現を使ったメールが目立ちます。例えば、「必ず活躍していただける方だと確信しています」といった表現です。しかし、実際には選考があり、書類選考で不合格になる可能性もあります。その場合、応募者は失望や不満を抱くでしょう。ではどのような表現が適切でしょうか。例えば、「あなたのこれまでの職務経験に魅力を感じています。より詳しく教えていただく機会を頂けないでしょうか」といった表現が適切です。これによって、応募者に対して興味を持っていることを伝えつつ、適切な情報を提供してもらうことが期待できます。誇張した表現を控え、適切なコミュニケーションを通じて応募者との関係を構築することが重要です。

・適切なタイミングで連絡する

選考を受けた応募者は合否の連絡を待ち望んでいます。できるだけ迅速に連絡する事が望ましいですが、時間がかかる場合はその旨を伝えましょう。そして、率直な連絡を心掛けます。例えば、「現在面接官の間で協議中です。3日以内に必ず連絡しますので、お待ちいただけますようお願いします」といった内容です。このような連絡によって、応募者に対して状況を明確に伝え、必要以上のストレスをかけることを防げます。