ポテンシャルの高い従業員の能力開発をサポートする適切なツールを選択することが重要です。特に、離職リスクが最高潮の今は。

リーン・エイブラハム

2022年 9月 29日

組織内でポテンシャルの高い従業員(HiPo)が誰かを知ることがこれまで以上に重要になっています。 HiPoは市場で最も注目される人材ですが、離職リスクが最高潮の今、優秀な人材を見つけて確保することがますます難しくなっています。HiPoを正しく識別してマネジメントし、定着させることが、組織の未来の成功にとって不可欠です。

社内のHiPoを正確に識別することでSHLのお客様がどのような恩恵を受けたかを示す、3つの事例をご紹介します。

Cundall:高ポテンシャル従業員に対して、狙いを絞った能力開発を行い、ビジネスリスクを低減

Cundallは、ヨーロッパ、中東、およびアジア太平洋地域で事業を展開する世界有数の国際エンジニアリングコンサルタント会社です。社外からの人材調達は競争が激しく、Cundallは、ビジネスの成長をリードできる可能性のある人材を特定することによって、強力なリーダーを社内で確実に育成したいと考えていました。

ベストな人材を惹きつけて定着させるために、Cundallは、従業員に対するバリュープロポジション(価値提案)と新規採用者の育成により重点を置く必要があり、HiPoプログラムが鍵であると見なしました。

SHLの『HiPoソリューション』を使用して、Cundallはパーソナリティ、意欲、知的能力、エンゲージメントを評価し、業界水準と比較することができました。その結果、現時点でリーダーになれる人と、適切な能力開発をすれば将来のリーダーになれる人を特定することができました。

客観的な人材データが得られたことで、Cundallはビジネスリスクを軽減することができました。照準を合わせた能力開発ができ、実際にリーダーになる前に、エンジニアが適切なリーダーシップ能力を持っているようにできたからです。

「このプログラムは私たちに強力なリーダーシップパイプラインを提供してくれ、『自ら育つ』人材戦略の浸透を助けています。どういう人がどこにいるかを、私たちが正確に理解することに役立ちました。」

(キャロル・オニール、Cundallマネジング・パートナー)

ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS):風土変革をもたらす管理職を育成

ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)は、重篤な疾患を持つ患者のための革新的な医薬品を発見し、開発する世界的な製薬会社です。

このダイナミックな業界で成功するために、BMSは管理職の育成に新たに重点を置く必要がありました。BMSの戦略と、風土変革をもたらすコアバリュー(『情熱・アカウンタビリティ・スピード・イノベーション』)を発揮して伝える中心は管理職だからです。

BMSはSHL 『HiPoソリューション』を使用して、高業績者として選ばれた従業員の真のリーダーシップポテンシャルを評価しました。その後、各人の課題領域を特定し、狙いを絞った現場トレーニングを実施しました。現場トレーニングは、フォーマルな教室形式のトレーニングよりも 3 倍効果的であることが証明されています。

現在、BMSは、従業員の能力開発をビジネスニーズにより緊密に連携させ、人事とビジネスリーダーが客観的なデータと予測的な洞察を通じて、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるようになっています。SHLの『能力開発ソリューション』によって、従業員は自分のペースで柔軟に学習できます。また、各拠点のアカウンタビリティと人材の自給状況に関する人事目標の達成にも役立っています。

「SHLは、より機敏でアカウンタブルで革新的な行動を我々が組み込むことを支援してくれました。また、社員が自分のキャリアに対してより責任を持つようになりました。SHLは、人事部門が真に戦略的なビジネスパートナーになることを可能にしてくれました。」

(エリノラ・ピサンティ、ブリストル・マイヤーズ スクイブ 人事部長)

FSCS:ポテンシャルの高い従業員を特定して、リーダーシップパイプラインを客観的に構築

Financial Services Compensation Scheme(FSCS)は、英国のすべての規制金融サービスを対象とする独立組織です。認可された金融サービス会社が倒産したときに人々を保護し、通常生活に戻れるよう支援します。

より機敏で多様で包括的な職場を促進するために、FSCS の理事会は2020年代に向けての明確な目標を策定しました。創業30周年を迎えて予想される継続的かつ新たな課題に対応するものです。この風土改革によって、新しい働き方に適応し、複数の利害関係者やパートナーとうまく協力できる、積極的で柔軟で外向的なリーダーが必要になりました。

FSCSは、部長レベルと課長レベルの両方で将来のリーダーを特定するために、SHL の『HiPoソリューション』を選択しました。このソリューションは、スキルと能力開発分野について客観的で首尾一貫した見方を提供し、戦略的思考、影響力、およびコミュニケーションに関する大きなギャップを浮き彫りにしました。

この情報を武器に、FSCSは能力開発が必要な具体的なリーダーシップ能力を対象とし、投資効果が見えない一般的なリーダーシップコースではなく、違いを生むことがわかっている分野に予算を割り当てました。

試験運用の成功に続いて、FSCSはリーダーシップパイプラインの構築と維持に HiPoアセスメントを使うことを選択し、大きな進歩を遂げました。高ポテンシャルと特定された人のほぼ半数が2年以内に上級管理職に昇進し、経営陣のうち女性の割合が目標の50%を超えました。

さらに、データによって、管理職はチームメンバーとの会話の中で能力開発を中心に置くことができ、メンバーは自分自身の能力開発をよりコントロールできるようになりました。

「ポテンシャルの高いリーダーの客観的な特定への投資によって、私たちは、適切な場所に適切なタイミングで投資を行うことができ、最高の結果をもたらすことができました。」

(ディビッド・ブラックバーン、FSCS最高人事責任者)

高ポテンシャル者の特定は、長期的で持続可能な成長を促進するために必要不可欠

これら 3社の共通点は何でしょうか?3社はすべて、現社員を定着させて能力開発し、強力なリーダー候補者層を構築することが重要であると認識していました。社内から将来のリーダーを見つけることは、より費用対効果が高く、リスクが低いです。

リーダー候補者層が強い組織は、弱い組織と比較して、売上と利益の成長が2倍です。従来のHiPoプログラムを見直す必要があります。従業員のエンゲージメントは見過ごされがちな要素ですが、定着が課題となっている現在、組織は、リーダーシップを発揮する能力と意欲を持っているだけでなく、そのレベルに到達するためのコミットメントも備えている人材に投資しなければなりません。

SHLの『HiPoソリューション』は、HiPoに関するすべての意思決定がデータに導かれており、厳密な科学と妥当性が確保された枠組みに裏打ちされていることを保証します。1つのプラットフォームでリアルタイムの人材データが提供され、人事の意思決定に正確さと多様性と俊敏性をもたらします。

この3社の事例は、このコラムでもすでにご紹介したものです(第320回、第272回、第260回)。ハイパフォーマー(高業績者)が必ずしもリーダーとして成功するとは限りません。ポテンシャルの見極めに、一つの材料としてアセスメント結果を活用することをご検討ください。

自ら学び、行動変容するためには何が必要でしょうか?

日本企業はこれまでも人材育成に多くの時間と労力を割いてきました。役割の定義をあえて曖昧にして、OJT中心の教育を通じて徐々に業務の範囲を拡げていくことで、時間をかけながら未経験者を熟達者に育てることに成功してきました。一方で、首相が所信表明演説で取り上げて予算化を宣言するほどリスキリングの重要性が高まっています。リスキリングの説明については、多くの識者が整理しているため本稿で言及する事は控えますが、学びの対象が現在の職務・スキルと非連続である点が最大の特徴です。現在の仕事の延長線上にあるスキルではないため、そのスキルを獲得した際には仕事のやり方が一変してしまう可能性があり、既存のやり方の熟達者が教えることが難しいのです。リスキリングの対象が、主にデジタルに関するスキルとなるのは、デジタルスキルが非連続な変化を引き起こす可能性が非常に高いからです。

リスキリングが必要なのは全社員であると様々な場で論じられていますが、既存のやり方の熟達者である40代、50代が肝になるのではないかと筆者は考えています。本コラムでは、この層を含めた全社員がリスキリングに成功するための条件を考えてみたいと思います。

人が物事に熱中する構造

人の行動が変容し、学び続けるためには熱中する必要があります。我を忘れるほどに物事に熱中する構造を研究した人に、M.チクセントミハイという心理学者がいます。チクセントミハイは、人が時間を忘れ、我を忘れて課題に取り組んでいる状態をフロー状態と定義し、「フロー理論」として整理しました。この理論をヒントにリスキリングに必要な要素を考えて見たいと思います。フロー状態に入るためにはいくつかの条件があるとチクセントミハイは言っています。課題への取り組みに特に関連する条件を筆者なりに整理すると以下のようになります。

1.明確化された課題

取り組むべき課題が明確で、課題そのものに意味を感じているかどうかです。

2.適切な難易度

課題の難易度は易し過ぎても、難し過ぎてもいけません。易し過ぎると退屈をもたらし、難し過ぎると不安をもたらします。

3.素早いフィードバック

自分の行動が良かったか悪かったかが素早くフィードバックされることが大事です。

4.集中できる環境

課題と関係がない雑音が無いということです。

上記の4項目について、リスキリングの文脈においてどのように重要か、失敗要因という逆の観点から詳述します。

失敗要因①:課題が明確化されていない

「DX推進のため、全社員のデジタルリテラシーを向上させる」と各社が取り組んでいますが、デジタル技術と自社の事業の関連性・影響を認識している度合いについてはバラツキがあると推測されます。当然、デジタル技術は業界の垣根を溶かし、想定外の変化をもたらす為、予め自社への影響を明確に捉える事は困難な側面があります。しかし、そうした危機感を社員と共有しているかどうかによって課題認識の解像度は異なります。お題目としてのDXではなく、日々の活動の中に溶け込んだ課題になっている事が学びを促進する為には必須です。失敗要因②:難易度が適切でない

コーディング未経験者に対してソフトウェア開発も含めてデジタル技術を生かした新規事業提案を求めたとしても、学び続ける意欲を維持できる人は限られており、思ったような成果を上げられる可能性は低いでしょう。市場ニーズの検討や潜在ユーザーへのインタビュー、ビジネスモデルの検討と収益性の検証など多岐に渡る新規事業に関するスキルの習得とデジタルスキルを同時に身に付けなければいけないような状況では、多くの人は学びを諦めてしまうのではないでしょうか。失敗要因③:フィードバックがない

人は周囲からのフィードバックによって、自分の行動を修正します。資格を取得したり、業務プロセスを変更するような提案を行ったりした際に、その行為に対して周囲が無反応だった場合、人はその行動を継続する意欲を失います。その行為そのものに動機づけられている(内発的動機づけを有する)人はすぐに意欲を失うことはないにせよ、その努力の方向性が適切なものかどうか不安を覚える事が考えられます。失敗要因④:雑音が多い

学びを職場で実践するような場面において、課題とは本質的に関係ないことに多大な労力を割かなければいけない環境では、人は課題に熱中することができません。例えば、新しい企画を実行する際に、社内政治のために他部署のキーマンに根回しを行わなければいけないであるとか、同じプロジェクトメンバーの人間関係の問題に対処しなければいけないなど、課題の本質とは異なる雑音は学びの継続の大きな障壁となります。

最後の1ピース

>ここまではフロー理論の観点から、学びが継続される環境要因について考察してきました。では、これらの失敗要因を排除した環境をすべて整えれば、あらゆる人が学びを継続することができるのでしょうか。そうは問屋が卸さないでしょう。同じ環境を用意したとしても、おそらく積極的に学ぶ人とそうでない人に分かれるはずです。特に経験を積んだ40代、50代の層ほど反応の仕方の差が顕著になると推測されます。この背景には「学ぶ動機」が関連していると考えられます。紙幅の関係上、詳細は「モチベーションリソース:個人の原動力を理解し、成果を最大化する」に譲りますが、個々人は異なる意欲源を持っており、学ぶ動機も様々です。よりチャレンジングな仕事に挑戦するために学ぶ人もいれば、報酬を増やすための人、周囲がやっているから学ぶ人など、学ぶ動機は人それぞれです。自社にどのような意欲源を持つ人が多いのか、自社の中で典型的な意欲源を持つ人たちの動機を維持するような施策が用意されているかなど、自社の特徴を深く理解している企業ほどリスキリングを成功させるのではないでしょうか。 「心理的安全性(psychological safety)」は、1960年代から組織研究者の間で提唱され始め、1999年に組織行動学の研究者エイミー・エドモンドソンが発表したチーム学習に関する研究や、2012年から行われたGoogle社のチーム生産性に関する研究「プロジェクト・アリストテレス」により注目を集めた概念です。本コラムでは、心理的安全性の概要と、心理的安全性を確保するためにできることをご紹介します。

心理的安全性とは

心理的安全性(psychological safety)の概念は、ワークチームの学習行動とパフォーマンスの促進要因を探索したハーバード大学のエイミー・エドモンドソンの研究で取り上げられました。ここで言及された心理的安全性とはチームレベルの概念であり、「このチームは対人関係においてリスクをとっても安全であるという信念の共有」を指します(Edmondson, 1999)。つまり、自分の言動によってチームから嫌われたり罰されたりすることはないだろう、とメンバーそれぞれが自信を持っている状態のことです。信頼と似ていますが、それ以上に、それぞれが「安心してあるがままの自分でいられる(comfortable being themselves)」ような関係性のことを指します。この研究では、チームの心理的安全性はチームの学習行動を促進し、さらにこれを媒介してチームのパフォーマンスを高めることが実証されました。

この「心理的安全性」が近年脚光を浴びたのは、Google社が行ったチームの効果性に関する研究「プロジェクト・アリストテレス」によってでした。180のチームを対象とし、ヒアリングや継続的な調査データ、メンバーの特徴やデモグラフィック変数を考慮した分析の結果、チームのパフォーマンスに最も影響を与えたのは、まさにこの心理的安全性だったのです(Googleによる調査の概要はこちら)。

心理的安全性は、なぜ必要か

さて、「心理的安全性」という概念が普及した一方、そもそもなぜ心理的安全性が必要なのか疑問に感じている方も多いでしょう。これを理解しない限り、やみくもに職場の親睦を深めようとするなど誤った施策がとられる可能性があります。心理的安全性のある職場とは、「仲の良い職場」のことではありません。「メンバーがいかなる率直な意見を述べても、排斥されたり黙殺されたりしない職場」を指します。心理的安全性は、特にチームの学習、つまりメンバーが知識を共有し、改善案を発案し、ミスや失敗から学び、新製品やサービスを開発するなど、チームが学習を繰り返して変化に適応し成長するために有効な概念です(Edmondson & Lei, 2014を参照)。したがって、もっとも心理的安全性が求められるのは、新規事業の立ち上げや新しいプロジェクトに関するチーム、最先端技術の現場で働くチームなど、VUCAの中で絶えず学習し変化する必要のあるチームといえるでしょう。これがまさに今、イノベーションを求める日本企業において心理的安全性が重要視されている理由なのです。

心理的安全性のために、多様性を認め、発揮する

さて、心理的安全性を高めるために、エドモンドソンはその著書「恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」の中で様々な方法を挙げています。リーダーの仕事としては、謙虚さを示してメンバーに意見を求めることや意見に感謝すること、挑戦や失敗を受容すること、最終目的を明確にして率直な発言を促進するよう職務を再定義することなどが挙げられています。メンバーとしては他者の意見に熱心に耳を傾け質問をすること、「自分の弱さをさらけだす」ことなどが推奨されています。これらはすべて、「多様性が存在することと、その価値を認める」ことであると言い換えられるのではないでしょうか。心理的安全性の主な障壁には、「無能と思われたり、非協力的であると思われたりすることへの不安」、いわゆる評価懸念があります。しかしVUCAの時代において、イノベーティブな課題に取り組むチームであればなおさら、誰の意見が正しく誰の意見が優れているか、どうして即座に判断できるでしょうか。多様なメンバーを抱えるチームにおいて、反対意見や慎重すぎる懸念、従来の慣例からすればリスキーな提案など、「協調的でない」意見が出ることは当然のことです。それはメンバーが心理的安全性を獲得し、自身の個性を発揮している証拠なのです。

チームや組織がいかに多様性に富んでいるか(もしくは富んでいないか)を確認したい場合、ぜひ人材可視化を行ってください。きわめて独創的なメンバー、心配性なメンバー、上昇志向の強いメンバーなど多様な個性が存在することが確認できたら、「意見は特にありません」で終わる会議に疑問を覚えるかもしれません。

引用文献・参考文献

・Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44, 350-383.

・Edmondson, A. C., & Lei, Z. (2014). Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 1, 23-43.

・恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす エイミー・C・エドモンドソン 著 野津智子 訳/村瀬俊朗 解説 英治出版 2021年発行

多国籍電気通信事業者のセールストランスフォーメーションを支援する

企業

- 業界:通信、ITサービス

- 規模:9万人以上

- 地域:イギリス、ロンドン

イギリスおよびアイルランド共和国の大手ビジネス通信プロバイダーであるBTエンタープライズは、法人向け営業戦略を実現するために、データに基づいたインサイト(知見)主導のアプローチで営業社員の現状と将来のポテンシャルを理解することが重要であると考えました。人材開発チームは、インサイトを活用することで、営業社員全体を成長させ、将来のビジネス目標を達成するためのカスタマイズされたアプローチを構築し、展開することができるようになりました。

課題

BTエンタープライズは、急速に変化する状況に置かれており、既存および新規の競合相手によって事業上の課題とチャンスが増えています。同社は、実績のある営業手法に倣い、営業社員がこの手法を採用・実践できるよう人材開発を行ってきました。しかし、現在のようなダイナミックな環境では、営業社員は顧客へのアプローチ方法についてこれまでとは異なる考え方をする必要があり、よりインサイトに基づくコンサルティングセールスの手法を採用することが求められます。BTエンタープライズでは、現状と将来のニーズとのギャップを把握し、最適な解決策を見出すために、営業社員の能力、モチベーション、ポテンシャルに関する正確な人材データとインサイトを必要としていました。個人レベルでは、継続的な自己啓発を支援し、当事者意識と責任感を高め、個人の目標だけでなく事業の将来のニーズも満たす実用的なインサイトが求められていました。組織レベルでは、オーダーメイドの個人別の能力開発計画を立案できるように、BTの営業社員の総合的な強みと能力開発領域に関する深いインサイトが必要でした。また、営業組織に対し将来の人材計画、採用、能力開発活動に関する意思決定を支援するためのインサイトも求められていました。

ソリューション

SHLとBTエンタープライズは、BTエンタープライズの営業組織の人材棚卸しに協力して取り組み、営業社員一人ひとりについてのインサイトと営業機能全体としての結果が得られる心理測定アセスメントを実施しました。

900人の営業社員がSHLのパーソナリティ検査(OPQ)と意欲検査(MQ)に回答しました。回答結果はSHLの新たなセールストランスフォーメーションフレームワーク(2021年)に照らして測定され、パーソナライズされたフィードバックレポートが作成されました。このリポートは、受検者が自分の仕事における主なやる気の源と能力開発領域を理解し、営業成績との関連が実証されているコンピテンシーと自分の行動の好みがどの程度一致しているかを理解することを助けます。

BTは、ダッシュボードを通して営業社員全体の結果を確認しました。さらに、SHLがこのアセスメント結果と職務データの相関や、競合他社のベンチマークとの比較などの分析を行い、現在のBTエンタープライズにおける営業機能のプロファイルの全体像を把握しました。

結果

人材データを理解することは、法人向け営業戦略を成功に導くために有効です。SHLが提供した人材に関するインサイトにより、BTは社員の総合的な強みとギャップを理解し、個人と特定の事業分野に対し、現在の能力開発ニーズとポテンシャルのある分野に密接に連携した、より的を絞りカスタマイズされた能力開発戦略をとることが可能になりました。

アセスメント結果から得たインサイトを競合他社の結果と比較することで、人材戦略をビジネスの全体戦略と整合させ、最終的に競争優位性を持つことができるようになりました。

データ分析の結果、SHLのセールストランスフォーメーションフレームワークで高得点を獲得したBTの営業社員は、2倍の確率で営業成績優秀者であることが判明しました。

さらに詳しく見てみると、最も高業績なBT営業社員は、顧客のためにパーソナライゼーションと価値創造を推進する傾向が2倍あり、行動プロファイルの面ではより機敏で適応力があり、レジリエンス(回復力)があることが明らかになりました。また、今日のデジタル主導の営業環境において不可欠な、ビジネス分析とテクノロジー活用を強みとする可能性が15%も高いことが分かりました。

最終的には、個人レベルでも集団レベルでも営業社員に関するインサイトを得ることで、BTは営業人材の育成においてより計画的かつ的を絞ることが可能になりました。加えて、営業職への応募者を評価する方法も明確になりました。

原文はこちら。

https://www.shl.com/resources/by-type/case-studies/bt-enterprise/

セールストランスフォーメーションフレームワークの全体像は以下のコラムでご紹介しています。

http://www2.shl.ne.jp/column/perspective/hrqa2_334

現在は英語版のみでのご提供です。

現在、世界中の企業がDXを推進するデジタル人材の獲得・維持を最も重要な施策と位置づけ、人材戦略を進めています。 企業がDXを推進するためにはどのような人材が必要でしょうか。

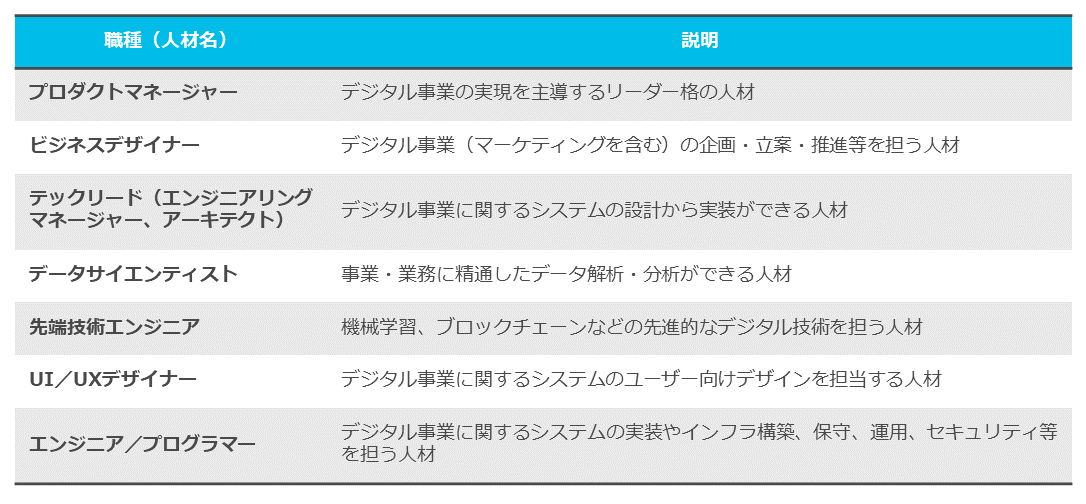

IPAのDX白書2021には、デジタル事業に必要な人材を以下の7職種に分けて充足度や必要性の調査結果を掲載しています。

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)

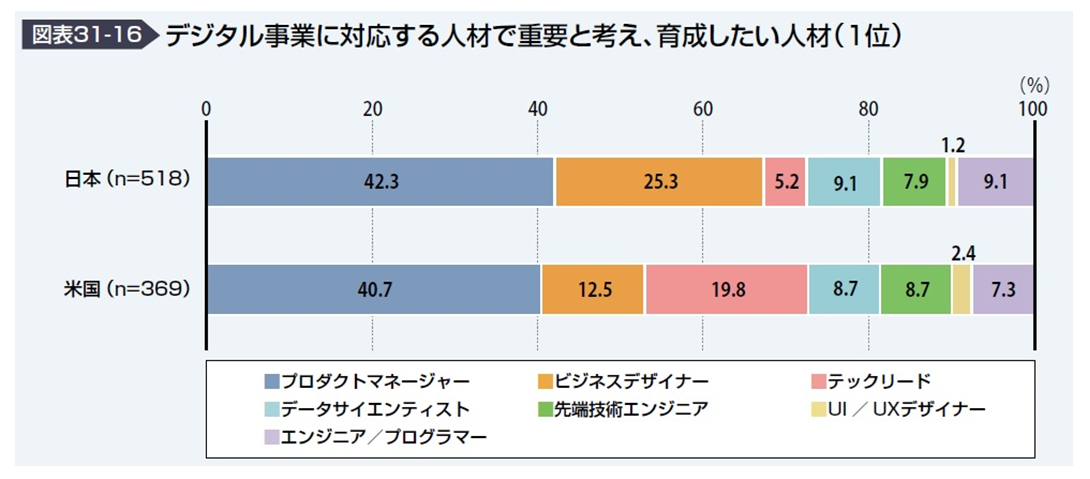

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)この7つの職種のうち、重要で育成したい職種の第1位は日米ともプロダクトマネージャーが最も多く選ばれ、日本ではビジネスデザイナーが次に多く選ばれました。

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)DX推進を担うデジタル人材として重要と考えられているのは、デジタル事業を推進するリーダーや、デジタル事業の企画・立案・推進を担うビジネス系の人材であることがわかります。DXを推進するためにはテクニカルスキルが重要ですが、テクニカルスキルそのものに加えデジタル技術を使って新しいビジネスやサービスを創造する人材が求められています。

2022年9月に開催したSHLタレントマネジメントウェビナーにおいて、株式会社リコーのCDIO田中豊人氏は、「リコーのデジタル人材強化は『高度なデジタル技術でサービスを開発するデジタルエキスパート』と『デジタルを活用して事業価値を高めるビジネスインテグレーター』の両面で行っている」とお話しされました。

デジタル人材にはテクニカルスキル以外のコンピテンシーも求められているのです。

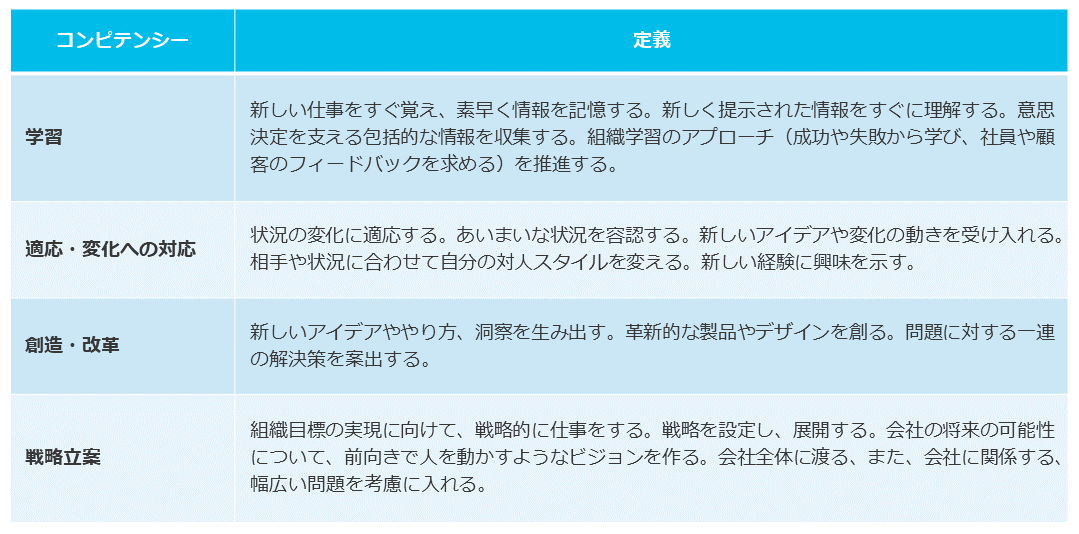

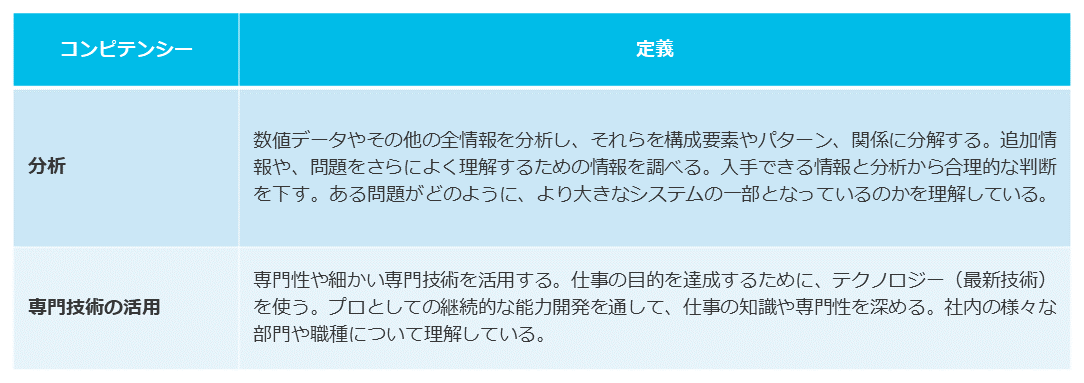

デジタル人材に求められるコンピテンシー

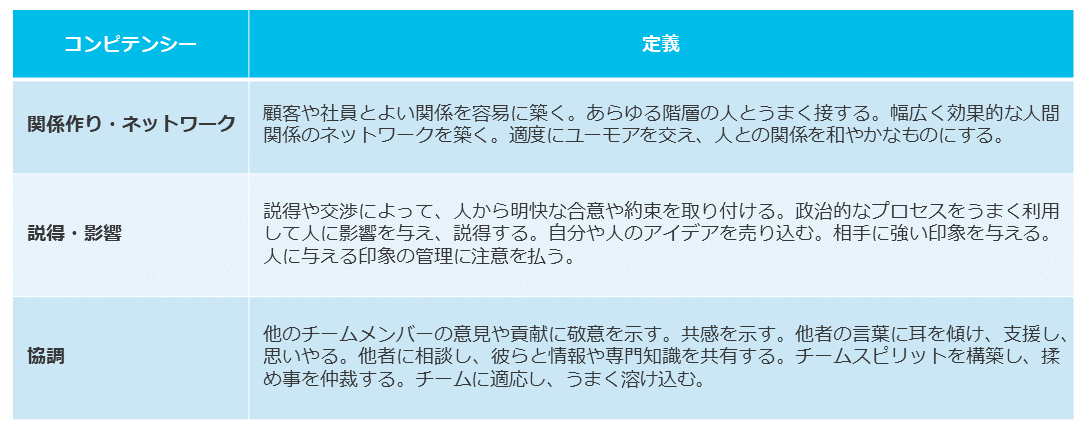

SHLはデジタル人材に求められる人材要件を以下4分類13項目のコンピテンシーで整理しています。コンピテンシーは、SHLのコンピテンシーモデル「Universal Competency Framework(UCF)」から抜粋しています。1.継続的な学習と革新

デジタルビジネス環境に伴う急速な変化で、環境に適応し、効率的に学び、革新できる人材とリーダーが必要となる。

2.洞察に富む分析

デジタルツールの急増やデータ・情報の激増により、分析力・推論力でこれらを効率的に使い、幅広い文脈で成果を創出する洞察力が必要となる。

3.ネットワークの活用

デジタルビジネス環境において、仕事の相互依存性が高まり、カスタマーエクスペリエンスがより重視される中で、生産的な関係性を築き、協働し、周囲に影響を与えて同僚や顧客のパフォーマンスを向上させる人材が必要となる。

4.優れた実行力

デジタルビジネスにおける持続的な経済成長のプレッシャーに対し、行動的で、決断力があり、実利で、効率的に目標と目的を達成する人材とリーダーが必要となる。

おわりに

今回ご紹介したデジタル人材コンピテンシーを見て、今までのリーダーシップコンピテンシーとあまり変わらないと感じた方もいると思います。私自身も最初はそう感じました。しかし、改めて考えてみてください。変化と技術革新の速いデジタル時代においては「1.継続的な学習と革新」はより必要性が高まり、ビッグデータと人工知能の技術によって「2.洞察に富む分析」が可能になると自らの経験と勘とは異なる意思決定が必要になり、イノベーションの創出には他領域を専門とする他者との「3.ネットワークの活用」が求められ、実績の無い新しい仕事ではより強い意志と「4.優れた実行力」がなければ成功できません。

なお、これらのコンピテンシーのポテンシャルはSHLタレントセントラルで測定が可能です。こちらから資料のダウンロードが可能です。 ビジネス環境が激しく変化し、多様な働き方の推進が求められる中で、マネジャーには「組織を率いて成果を出す能力」が求められます。

以前にも経営層・管理職のパーソナリティ傾向については、以下のコラムでお伝えいたしました。

コラム 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

パーソナリティとはその人が「よく取る行動」や「好む行動スタイル」のことで、それをもとにマネジャーとしてのポテンシャルを予測できますが、マネジャーに必要な能力のレベルやスキルを測定しているものではありません。

本コラムでは、マネジャーに求められる情報整理能力と問題分析能力を測定するアセスメントツール「決裁箱」についてご紹介いたします。

インバスケット演習とは

「決裁箱」をご理解いただくために、まずはインバスケット演習についてご説明します。インバスケット演習とは未決済箱に入った模擬書類に対して一定時間内に検討し、適切な決断を下していくシミュレーション演習です。

1953年にアメリカ海軍大学の教育効果測定を目的に開発され、その後ビジネス場面で応用されました。元来のインバスケット演習は、仕事場面でよく起こる不測の事態の主人公となり、与えられた時間内に、的確に高い精度で職務をこなす訓練します。この訓練を行うことで、人命救助や敵の襲撃など、非常事態において迅速に的確に判断・行動する力を身に付けることができます。

ビジネスの現場では、業務の高度化、複雑化を背景に、膨大な情報をテーマ別に整理し、解決すべき案件を見分け、優先順位をつけながら合理的な判断を下していく能力が重要となったことで、インバスケット演習のニーズが高まりました。

インバスケット演習では、受検者に対して実際の業務で取り扱うような書類やメール、データなどを与え、複数の課題(業務上発生する問題を解決するための模擬課題)を与えます。受検者は与えられた情報を用いて、制限時間内に課題を遂行します。課題にはデータに基づく分析や意思決定、資料作成などがあります。

インバスケット演習の評価・採点は専門の訓練を受けたアセッサーが行います。受検者が作成した資料を特定の基準に従って評価・採点します。

「決裁箱」とは

「決裁箱」は従来のインバスケット演習が持つ運営上の弱点を補うために開発しました。今までのインバスケット演習は、限られた専門アセッサーが評価・採点を行うため、コスト負担が大きく、結果が出るまで時間がかかりました。この問題を回避するために、顧客が社内のアセッサーで評価・採点を実施すると、アセッサースキルの標準化が難しく、評価が主観的になってしまう危険性がありました。

これらの問題解決のため弊社は2001年に機械採点可能なインバスケットテスト「決裁箱」を開発しました。

「決裁箱」は、マークシートで実施するインバスケット演習で、受検者は役割(ある部署のマネジャー代理など)に応じて決裁課題が与えられます。短時間で大量の未決裁資料を読み込み、それぞれの決裁案件やトラブルに優先順位をつけ、「誰に」「どの案件を」「どのような方法で」任せるかを判断していきます。

「決裁箱」は、マネジメント能力における「情報処理」「計画」「分析」能力を測定するアセスメントです。実際の管理職の業務を再現したテストであるため、知識を測定する試験よりも業務遂行能力を予測する妥当性が高くなります。

また、マークシート形式のため、採点者による評価のバラつきがなく、通常のマークシートテストと同じ日数で結果を納品することが可能です。

「決裁箱」の測定能力

「決裁箱」は、マネジメント業務に求められる下記の能力を測定します。整理:限られた時間内で資料全体に目を通し、情報を整理し関連づける能力。問題解決案の作成に関連すると思われる主要な要素を押さえる能力。

計画:限られた情報をもとに、現実的かつ有効な行動計画を立てる能力。

分析:情報の意味をよく理解し、その情報を適切に位置づけて、課題解決に必要な推理、推論を行う能力。合理性のある判断を下す能力。

データ処理:与えられている数値やデータを用いて、求められている計算処理を迅速かつ正確に行う能力。

事業変化が不透明な情勢において、マネジャーに求められる役割は大きくなる一方です。

ぜひ管理職への登用試験の際に一度、妥当性の高いアセスメントを用いて、マネジャーとしての要件を満たしているかを確認してみませんか。

参考資料:

堀 博美・今泉 緑(2009)客観採点式インバスケットテストの開発と妥当性 産業・組織心理学会 第25回

https://www.shl.co.jp/info/news/pic_paper_2009-25/

パンデミックはDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させましたが、多くの組織は従業員エクスペリエンスの面での見返りを享受していません。 リーダーはこの変化を利用して、人間中心の仕事へのアプローチをどう改善できるのでしょうか?

ルーシー・ボーモント

2022 年 7 月 14 日

先日、私はパンデミック後の最初の対面会議、つまり実際のライブ会議に参加しました。人々との社交や、話題のテーマに関する即興の会話をしながら、私は会議に伴うすべての単純なことを懐かしく思い出しました。首にかけられた名札ストラップ、コーヒーの巨大な樽、そして生涯にわたる他者とのつながりに至る可能性のきっかけとなる最初の会話などです。

一方、私は全体を通してテクノロジーがいかに組み込まれているかに気付かずにはいられませんでした。マイクを回して聴衆の質問を拾う時代は終わり、現在はQRコードを使用して質問を投稿したり、最も関心のある質問に投票したりします。「なんて効率的なやり方なんだろう」と私は思いました。そして、それが聴衆の参加とつながりにどのような影響を与えるのか、疑問に思いました。テクノロジーと人の経験との間のスイートスポットはどこにあるのでしょうか?

そこには、会議だけでなく、世界中の同僚や顧客との会話の多くで浮かび上がってきた疑問があります。私たちは、急速かつ急進的なDXと、人間中心の仕事へのアプローチに向けた世界的な社会運動との間の交差点にいます。マッキンゼー社は、パンデミックによってDXが7年加速したと推定しています。 HRテックに2020年から2021年にかけて数十億ドルの投資が行われ、市場は3倍に拡大し続けています。また、CEO の最優先事項でもあり、68%がパンデミック後のデータとテクノロジーへの大規模な投資を計画しています。それでも、従業員エクスペリエンスという点で見返りを享受しているとは言えません。私たちは本当にどこまで来ているのでしょうか?

DXと従業員エクスペリエンス

例を見てみましょう。(すべてではないにしても)多くの組織が経費請求プロセスをデジタル化しています。物理的な領収書を経費報告書にホッチキスで留める時代は終わりました。今は、従業員のこの単純なプロセスを合理化するように設計された自動化システムです。しかし、経費請求を提出するエクスペリエンスはどんなものでしょうか?それは単純で、簡単で、迅速ですか?それとも、先延ばしにして別の機会にするものですか? Matt Alder 氏と Mervyn Dinnen 氏は著書『Digital Talent』で、従業員は、経費請求プロセスを苛立たしく感じているだけでなく、実は、「人々が経費を請求するのを思いとどまらせるよう意図的に設計されていると信じている」ことを発見しました。思い当たるところがありますか?その意図は従業員エクスペリエンスを妨げるのではなく、改善することだったのでしょうか?

人事がDXを受け入れるようになると、テクノロジーをどのように活用して職場の人々と協力し、サポートするかについて意図的に考える機会が与えられます。テクノロジー、データ、および分析が効率を高め、情報に基づいた意思決定を行う私たちの能力を向上させ、人間がもたらす内在的な偏見を減らすことができることに、疑いの余地はありません。とはいえ、多くの組織が実現しようとしている前向きで魅力的な従業員エクスペリエンスを生み出す、仕事の基本的な側面の一部が、テクノロジーによって侵食されるリスクもあります。

HR がDXを受け入れるようになると、テクノロジーをどのように活用して、職場の人々と協力しサポートするかについて意図的に考える機会が与えられます。

したがって、従業員のエクスペリエンスをテクノロジーとDXに関する意思決定の最前線に置くことは、私たちの義務です。全てにわたって、自分たちを、リーダー、管理職、従業員の立場に置くこと。これは、最終的に個人の生活に影響を与える組織全体の人材に関する意思決定を行うために私たちが努力している『人材管理』において、特に重要です。テクノロジー、データ、分析はこの分野で重要な役割を果たしますが、意思決定を改善し、管理職に価値を付加し、個々の従業員が大切にされていると感じさせるために、使用すべきです。

それで、次は何か?

私たちは皆、テクノロジーの展望に目を光らせ、仕事の世界を変える次の大きな出来事を予測しようとしていますが、一歩下がったほうがいいかもしれません。次のような質問をしてみましょう。

- テクノロジーによって改善され、従業員にとっての価値を高めることができる仕事の側面は何か?

- 分析を使って客観的で科学に基づく意思決定を強化するには、どうすればよいか?

- このテクノロジーの導入によって、従業員のエクスペリエンスはどのようなものになるか?

次に、従業員、管理職、人事のためにテクノロジーを実装して、従業員、チーム、組織をサポートおよび強化します。私は、これをうまく行ったとき、DXが人間中心の仕事へのアプローチを実際にいかに強化できるかを直接見てきました。偏見を減らし、多様性を高め、人材の意思決定を改善するとともに、個人が成長するための前向きで魅力的な環境を作ります。未来は明るく、未来は人間なのです。

このDXの急激な波の中、ひとりひとりの社員がどう感じているか、それを無視してはならない、という警告だと思いました。経費の自動請求プロセスなら私は便利だと思いますが、AIが人事決定に導入されることにはまだまだ抵抗感があります。これまでのやり方を変えることの功罪、立ち止まって考えてみませんか。

新年度から半年が過ぎようとしており、評価面談(フィードバック面談)の時期を迎える企業も多いのではないでしょうか。しかし、評価面談がただの評価結果通達の場となってしまっては効果的とはいえません。評価面談は、職務成果に対する評価者・被評価者間の認識をすり合わせ、社員の強みをさらに伸ばし弱みをカバーするための建設的な行動計画(アクションプラン)を立てるための場として活用すべきです。そこで今回は、効果的な評価面談のポイントと、評価面談において適性検査を活用するメリットについてお伝えします。

評価面談の準備

まず、評価者は評価面談に臨む前に、以下のような資料を用意します。・被評価者の所定期間における業務の評価結果と、その根拠に関する資料・・・自身以外の評価者からの評価についても説明ができるよう、事前に情報収集を行ってください。

・面談内容を記録するための媒体・・・記録は被評価者の了承のもと行ってください。

・面談の大まかな計画と、触れるべき事項や被評価者への質問等のリストアップ・・・時間を効率的に活用するために、事前に話す内容をある程度まとめておくことが重要です。面談内容の一般的な流れについては次項で後述します。

・(可能であれば)適性検査や360度評価など、アセスメントの結果帳票・・・アセスメントは、パフォーマンスの原因や根拠として客観的な情報をもたらし、課題の特定や強みの進展に役立ちます。

評価面談の基本的な流れ

評価面談における一般的な流れをご紹介します。① 面談の概要説明とアイスブレイク

最初は雑談等のアイスブレイクから始め、リラックスした環境を作ります。面談の目的、内容、おおよその実施時間等について、最初に説明します。

② 被評価者の自己評価のヒアリング

評価結果を通達する前に、業務成果に対する自己評価と、その根拠についてヒアリングを行います。もし、課題感や相談があれば、ここで対応します。

③ 評価結果の説明

評価結果と、その根拠について説明します。もし被評価者から質問があれば対応します。最初にポジティブな結果から伝えるよう心掛けてください。

④ 評価に対する感想のヒアリング

評価に対してどのように感じたか、被評価者の所見を求めます。自己評価と照らし合わせ、疑問や納得のいかない点があれば共有するよう促してください。

⑤ (可能であれば)適性検査の活用

適性検査の結果がある場合、今回の評価の背景となる行動傾向について、被評価者と一緒に読み解きましょう。詳しくは、次頁で解説します。

⑥ まとめと行動計画(アクションプラン)の立案

今回の評価結果を受けて今後どのような活動をするか、アクションプランや目標を作成しましょう。なるべく具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き(SMART)な目標を策定しましょう。

評価面談で適性検査を活用するメリット

ここまで基本的な評価面談の進め方についてお伝えしてきましたが、評価面談において適性検査の結果を参照(もしくは被評価者にフィードバック)することは非常に有効です。なぜなら、職務成果の裏にある行動傾向について、適性検査が新たな情報をもたらす可能性があるためです。たとえば、「改善・創意工夫」といった点で低い評価のついた被評価者の例を挙げてみましょう。まず、そもそも当人は「改善・創意工夫」といったことが得意なパーソナリティなのか、適性検査の結果を参照します。

もし、「独自の意見を持っている」「変化志向が高い」「オーソドックスなものを嫌う」「創造的である」など、明らかに革新型の人材であれば、本来得意であるはずの改善や創意工夫を妨げている障壁があるはずです。たとえば、心理的安全性を確保できていないためアイデアを表出できない、目の前の雑務に追われて+αの活動ができない、職場に保守的な風土があり意見が通ると思えない・・・などです。この場合、得意なはずの行動を妨げているボトルネックを解消することが、具体的なアクションプランとなるでしょう(このアクションプランは、当人のみならず、上司や職場全体の行動改善につながる可能性もあります)。

反対に、パーソナリティ上、新しいことを発想したり改善点を見つけることが不得意であるというケースもあります。その場合、やみくもに「〇月までに〇点の業務改善案を出す」等の目標を掲げても効果は薄いでしょう。むしろ、「定期的な業務改善会議をオーガナイズする」、「他者のアイデアの実現をサポートする」など、本人が革新性を発揮しなくても職場の改善につながるような行動をすることが、建設的なアクションプランといえるでしょう。

いずれの場合も、適性検査の結果だけを鵜呑みにせず、当人はどう感じているのか、何を解決することが成果につながりそうかを、よく話し合うことが重要です。

評価面談で適性検査を活用する際の注意点

最後に、評価面談で適性検査を活用する際の注意点について申し上げます。評価は会社に貢献した事実に基づいて客観的に行うべきものです。適性検査結果は本人の申告に基づく本人の特徴を表すものですが、その結果は会社に貢献した事実そのものではありません。

評価自体が適性検査結果の影響を受けることは決してあってはなりません。また、被評価者に適性検査が評価結果に影響したとの疑念を持たせることも決してあってはなりません。

評価は職務成果に基づき正しく客観的に行い、その職務成果を生み出した行動のもとになる特徴を紐解くために適性検査を活用するということを念頭においてください。

まとめ

以上、一般的な評価面談(フィードバック面談)の流れと、評価面談における適性検査の活用についてご紹介しました。当社のパーソナリティ検査OPQを被評価者本人にフィードバックする方法については、こちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。また、OPQの解釈についてより詳しく知りたい方は、こちらの無料講座(オンデマンド)をご受講ください。

ハイポテンシャル人材の識別が、海賊の地図や神話、伝説をもとにした宝探しのようになっていませんか?あなたのハイポテンシャル人材のリストは、組織内の正確なハイポテンシャル人材の状況を反映できていないかもしれません。

ヘレン・ファレル

注:以下の物語の登場人物は架空のものです。

私がナディアとテーブルを挟んで座っていると、人事マネジャーのマークが慌てて入ってきた。彼は髪に手をやり、きちんとした髪型を崩した。

「遅れて申し訳ありません、ナディア。ジャックと電話で話したところです。」マークは息を切らせながら言った。ナディアはまばたきをして、眉をひそめた。「それで?」

「ええ、彼はちょうど辞表を提出したところです。」マークは息をつき、ナディアに視線を送った。ナディアはもう片方の眉毛を上げた。「金曜日に彼と一対一の面談があったのよ」。

ナディアはマニキュアを塗った手で眼鏡を調節した。「これで3人目よ。ジャックはリストにいたわ」「分かっています。リストにいました。」 マークは唇を噛み締めながら、下を向いて繰り返した。

私の耳は、そのリストに釘付けになった。この手のリストというのは常にある。企業がそれを形式化し、組織内の共通認識としているかどうかにかかわらず、常にリストがあるのだ。ハイポテンシャル、つまり優秀な社員、成功する可能性のある社員のリストだ。そして、このリストは、後継者育成の戦略、トレーニングや能力開発の予算、そして会社全体の変革に反映される。

つまり、優秀な人材をこのリストに載せることは、事業にとって非常に重要なことなのだ。現在、どのようにリストを作っているのかを尋ねた。

「管理職が、自分のチームの中で、特に優秀な人材を指名するんです」とマークは説明した。

なるほど、業績か。新たなスターを見つけるための一つの要素だ。ハイポテンシャル人材の73%は、主観的な推薦によって選ばれている。しかし、その推薦には、さまざまなバイアスがかかっている。つまり、このリストは、ごく一部の多忙な管理職の意見に基づいた、人材の状況についての大まかなスケッチである。

それだけでは十分ではない。意欲とエンゲージメントも重要だ。ジャックは本当に組織内で活躍することを望んでいるのだろうか?そのことで、彼はよい気分になるのか?良い給料や報奨、昇進など、組織が提供するものによって、彼はやる気を出しているのか?彼は組織にコミットしているか?彼は友人や家族に仕事の話をしているか?彼は新しいアイデアを持っているか?彼は何かを完成させるために組織にいるか?夜、目を閉じても仕事のことを考えているか?

もし、彼が辞表を出したばかりなら、そうでないことは明らかだ。ナディアは唇をとがらせた。マークは寂しそうに床を見た。

これが問題だ。従業員についてこのようなことを知るのは難しい。しかし、測定することはできる。走り書きの地図だけを頼りに埋もれた宝を探しに行く必要はない。客観的で有効なアセスメントを使い、社員のエンゲージメント、能力、アスピレーションをまとめて、より包括的な地図を作ることができる。今、組織で育成すべき人材は誰か、もっと上を目指せる人材は誰か、今後に向けて育成すべき人材は誰かを把握する。それらを5つのボックスでマッピングすることで、真の人材配置・異動の計画ができるようになる。ハイポテンシャル人材が誰で、どのポジションにいるのか、どのような職務を担っているのか、オンラインのプラットフォーム上で確認することができる。それにより、ハイポテンシャル人材のリストはダイナミックで、生き生きとした、希望と野心に満ちたものとなり、人材パイプラインごとに異なるリストになる。単なるリストではなく、組織の未来を示す地図であり、等高線や凡例など、必要なものがすべて揃う。

私は「すべてが失われたわけではない」と言う。ジャックが辞めることを心配する必要はない。それよりも、フルールから目を離さないことだ。彼女こそ、真の秘宝だ。「フルールですか?」マークが眉をひそめて言う。「フルールのことは良く知りません。ジャックの最初の3ヶ月の成功は伝説的でしたが…。」と。

ジャックの業績は印象的だったかもしれないが、フルールは組織内で活躍することを望んでいる。高業績者のうちハイポテンシャル人材は15%にとどまる。フルールは意欲に燃えている。彼女は、組織内で活躍することでとても良い気分になっている。そして、自分の銀行口座にボーナスが振り込まれるのを見たときの快感がたまらないのだ。他のチームと話をし、耳を傾け、タイトな納期をこなす。そして、どうすれば他のやり方ができるかについてアイデアを持っている。ジャックはどうだろうか?変化し続ける世界や仕事についていくために必要な変化の中を、彼は進んでいくことができるだろうか?

ジャックは辞職したばかりで、答えはノーだ。

もし、明日CEOが「損益にインパクトを与えるために変えるべきこと」「毎日起きて出社する理由」を尋ねたら、ジャックは何と言うだろう?

フルールなら、きっと言いたいことが沢山あるはずだ。ジャックではなく、フルールがリストに載るべきだ。このような人材は、発掘され、育成されれば、大きな成果を上げることができる。管理職は、誰が高業績者かについて自分なりの考えや感じ方をもっているだろう。しかし、パフォーマンスとポテンシャルは別物だ。管理職は、ただ沢山見たり聞いたりしているだけだ。エンゲージメント、意欲、重要な行動の全てが違いをもたらす。管理職が、自分たちの仕事の優先順位を見極めながらも、ハイポテンシャル人材を識別するためには、特別な手助けが必要かもしれない。

ジャックに予算を浪費せず、手遅れになる前にフルールに投資すべきだ。彼女は競合他社に転職し、5年後にはチームを率いていて、あなたの組織を凌駕しているかもしれない。

組織の中で、能力、モチベーション、粘り強さを持っている人を見つけるべきだ。できる人、そして長期的に組織に留まることを約束できる人。仕事以外の活動や、組織の提供する報酬に喜びを感じる人、人を導き、創造的に考え、誠実に集中することができる人を。そして、組織を前進させるビジョンを持っている人を見つけるべきだ。

客観的なアセスメントを使えば、地図をもとにゴールに向かう際に、人による解釈を取り除くことができる。ハイポテンシャル人材を特定するためにSHLのアセスメントを使用することで、エンゲージメント、定着率、将来の業績が向上することが分かっている。また、Mobilizeプラットフォームでは、社員がどのような職務に最も適しているかを確認することができ、上級職で12倍、経営幹部職で11倍も活躍できる可能性をもつハイポテンシャル人材を識別することができる。

埋もれた宝物を探すのに、急いで走り書きした印象的な場所と、コンパスと凡例を備えた包括的で客観的な地図と、どちらが良いだろうか?

どんな会社にも有望な人材のリストがある。重要なのは、そのリストの作り方だ。

原文はこちら。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2022/treasure-hunting-for-high-potentials-more-than-just-pirate-maps-myths-and-legends/

皆様の有望な人材の「リスト」には、業績だけでなく意欲とエンゲージメントの要素が加味されているでしょうか。

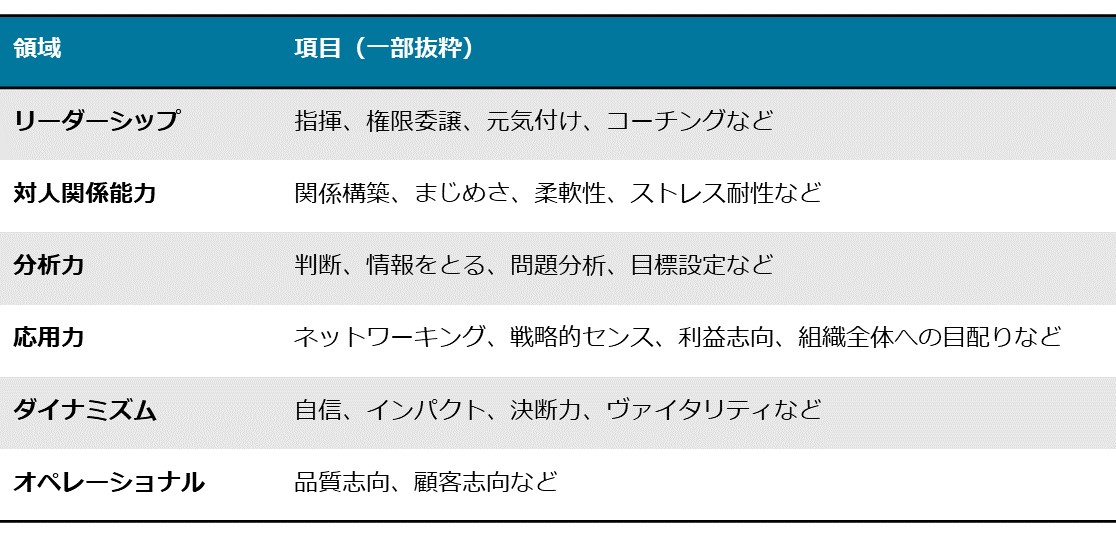

管理職コンピテンシーの発揮可能性を予測する「万華鏡30」

「万華鏡30」は30項目のパーソナリティ因子を測定し、職務を遂行する上で求められるマネジメントコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。管理職としての潜在的な強み・弱みを確認することはもちろん、管理職の役割に求められる行動と万華鏡30の結果のギャップについて面接で確認することで、登用後のリスクヘッジを行うことも可能です。

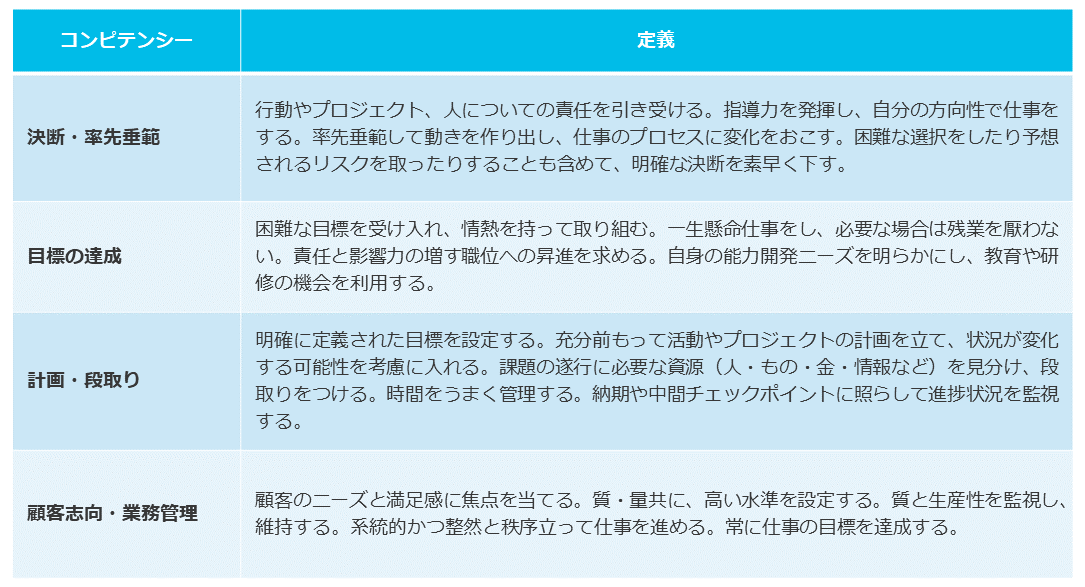

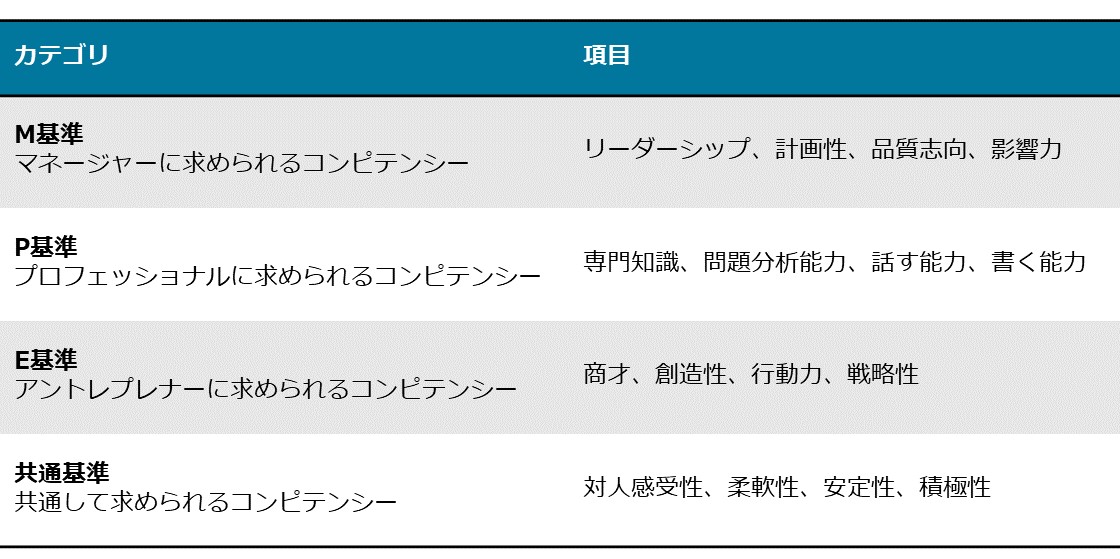

以下2種類のコンピテンシーモデル(IMC、PMC)の各項目得点を算出します。

IMC(Inventory of Management Competencies)

4カテゴリ16項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。マネジメント職タイプを判断する際に用いられます。

PMC(Perspectives on Management Competencies)

6領域36項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。個人の特徴を詳細に把握する際に用いられます。

管理職に求められる判断力を測定する「羅針盤」

マネジメント場面における状況判断能力を測定するオンラインアセスメントツールです。管理職は職場の状況に応じて頻繁に決定を下さなければなりません。先例のないことや行動手順の決まってないことも数多くあります。 受検者には、難しい判断が迫られる16個の職務状況について合計100個の問題対処案が提示され、それぞれの問題対処案の適切度を評価してもらいます。実際のマネジメント場面を模した状況判断シミュレーションから、管理職に必要な判断力と、判断力を行使する際によく用いるマネジメント・スタイルを測定します。

・判断力

野心的で楽観的な判断をする一方で、慎重に現実を見極めることを忘れない、状況判断能力を測定します。

・マネジメント・スタイル

6つのマネジメント・スタイル項目の得点を算出します。各項目の得点は対になるマネジメント・スタイルのどちらの傾向が強いかを表します。

・迅速な決断 対 関係重視

・実務管理 対 イメージ形成

・意欲形成 対 事実認識

・変化志向 対 達成執着

・市場感覚 対 安定堅実

・問題分析 対 体力気力

仕事や役割によって求められるマネジメント・スタイルは異なるため、自社の管理職に求められるスタイルと照らし合わせて、管理職としての適性を確認します。

管理職の業務遂行能力を測定する「決裁箱」

管理職としての業務遂行能力を測定する、イントレイ演習形式のマークシートテストです。受検者には架空の会社のマネージャーの役割が与えられ、手紙・メモ・会社情報などを含む 「資料ファイル(=未決箱)」を短時間で読み込み、判断・決裁をしていきます。複雑な業務シミュレーションを通して、仕事場面に即した情報処理能力と問題分析能力を測定します。

知識や経験の有無ではなく、「自分の頭で情報を消化し、推理、推論して問題を解決する能力」を測定しています。

最後に

管理職を取り巻く環境の変化をふまえて、これからの管理職に必要な能力要件をあらためて定義し、その要件にあわせたアセスメントの実施をご検討いただくきっかけになれば幸いです。ご興味のある方は、こちらから資料をご請求ください。