それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

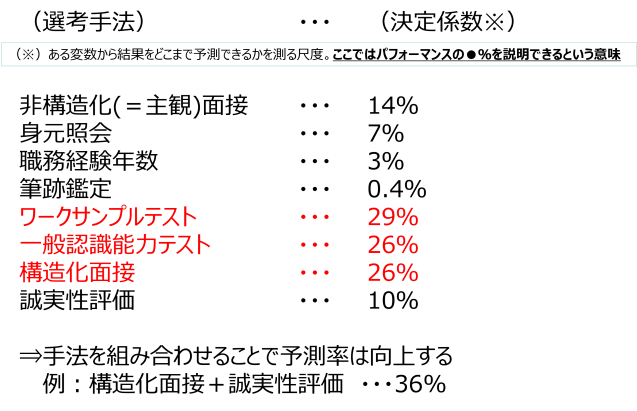

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究

この数年間の出来事は、仕事の世界を変えました。同僚、顧客、仲間とのやり取りがオンラインになり、新しい意味を持つようになりました。私たちは、どのようにすれば、新しいデジタルのつながりを構築して、たとえ職場にいなくてもすべてを把握できるのか、を学んできました。

これらはすべて、「メタバース」で期待できる新しい状態の一部です。インドで椅子に腰かけながらアメリカにいる同僚と、あなたのこの前の休暇について井戸端会議をしたり、週末の集まりを計画したりすることを想像してみてください。メタバースの職場ではすべてが可能です。もはやサイエンスフィクションではありません。

「メタバース」とは何か?

「メタバース」という言葉は、Neal Stephenson が彼のSF小説「Snow Crash」(1992年) で作り出したものです。現実的な3D設定やその他の仮想現実(VR)環境で出会うリアルなアバターの人々を描いています。これは、メタバースが将来どのように機能するかに非常に近いものです。

メタバースを構成するテクノロジーには、次のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

- VR(バーチャルリアリティ)――ユーザーがそこで行動していてもいなくても、存在し続ける永続的な仮想世界。

- AR(デジタル世界と物理的世界の特徴を組み合わせた拡張現実)――ただし、そのスペースへのアクセスには必ずVRやARを介さなければならないわけではない。

- BCI(ブレイン・コンピューター・インターフェース )――脳の電気的活動と外部デバイスとの間の直接通信。

メタバースにおいて、職場のダイナミクスはどのように変化するか?

メタバースは、仕事の世界における大きな可能性を表しています。しかし、可能性はさておき、近い将来に実際に提供できるものについて話しましょう。

- 求職者がメタバースで職場を探索できる

パンデミック中、すべての企業は、さまざまなオンラインプラットフォームを通じてリモートで採用するしかありませんでした。適切なソフトウェアを使用すれば、採用は効率的かつ円滑なものになります。そして、メタバースが、欠けている人間的要素を付け加えることができます。求職者はメタバースの中の職場で一日を過ごし、雰囲気をつかむことができます。就職はもはやミステリーではありません。入社を決める前に、採用担当者のアバターと実際に1対1で話し、職場を評価することができます。 - 実際の仕事課題をベースにしたアセスメント

メタバースはシミュレーションの一歩先を行っており、応募者のアバターがオフィス仕事を遂行するアセスメントを提供できます。たとえば、マーケティング職への応募者が現在のチーム全員と話をし、改善を提案することで、マーケティング計画のギャップを埋める、などです。 - メタバース内のオフィスでの採用活動

採用活動はアバターを使用して行うことができます。応募者が仲間の応募者に会ったり、グループ討議に参加したり、面接を受けたりすることができます。 - 採用・昇進のための実務的アセスメント

たとえば、医療、工学、または製造分野の熟練職への応募者は、応募者がさまざまな部品を検査する必要がある車の診断を実行するなど、メタバースでの実践的なタスクを介して評価できます。 - メタバースでの対面ミーティング

パンデミック中、世界は一晩でオンライン会議に移行しました。また、一部の企業や業界は、通勤時間が短くなったこと(もしくは、なくなったこと)の恩恵を受け続けるために、完全にメタ職場に移行する可能性があります。そこでは、アバターを介したビデオ会議、メタ職場での共同プロジェクト解決、さらには福利厚生やメンタリングが行われるでしょう。可能性は無限です。

課題

初期段階では、メタバースは特定の用途に特化したツールであり続ける可能性が高いです。他のテクノロジーを補完するものであり、他のテクノロジーに取って代わるものではありません。その理由は、標準化の欠如、市場の断片化、提供されるさまざまなユーザーインターフェイス、および統一されたガバナンスシステムの欠如です。これらのハードルが克服されるまでには、しばらく時間がかかるでしょう。そして、メタバースは、スマートフォンやインターネットと同じように、私たちの日常生活の一部と見なされるでしょう。

補助的なテクノロジーであることに加えて、企業はAR/VRヘッドセットを利用できるようにするというロジスティクス上の課題に直面します。特に、採用にメタバースを導入する必要がある場合はそうです。応募者全員にヘッドセットを発送するのは費用対効果が高いでしょうか?企業ブランディングのメリットは、それらのコストを上回るでしょうか?また、ヘッドセットはスマートフォンのように必須のテクノロジーになるのでしょうか、それともフィットネスウォッチのようにオプションのテクノロジーになるのでしょうか?メタバース内の職場のルールはどんなものでしょうか?そのような疑問がたくさんあります。道筋は今後3~4年でクリアできるでしょうが、やるべきことはたくさんあります。

一方、日常のオフィスでは、企業はメタバース体験をどの程度没入型にすることができるか、そして、通常の職場体験をどの程度補完するものにする必要があるかについて、判断しなければなりません。パンデミックによって会議にビデオ会議ソフトウェアを使わなければならなかったように、私たちは、短期間でメタバースを導入しなければならないという、ルーチンを破壊するような将来に備える必要があります。

原文はこちら。

https://www.business-reporter.co.uk/technology/a-day-in-your-life-at-the-meta-workplace

この記事は、SHLラボのMark Brincat(Chief Technology Officer)によって寄せられたものです。

コロナ禍で一変した職場は多いでしょう。さらにメタバースが職場にどんな影響を与えていくのか、一個人としてはもちろん不安もありますが、楽しみです。

昨今、多くの企業が新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延にともなう働き方改革やDX推進といった大きな変革を迎えている状況にあります。これにともない、採用要件を改めて見直そうとする企業が増えています。今回は、人材要件定義手法の一つである、適性検査データを用いたハイパフォーマー分析について、分析に用いる適性検査データの種類について解説いたします。

予測妥当性と一致妥当性:入社前のデータで分析するか、入社後のデータで分析するか

データ分析についてご相談いただく際、「採用時と入社後の適性検査データはどちらを利用した方が良いのか」といったご質問を多く受けます。当社では、採用時に取得したデータを用いて職務パフォーマンスとの関係性を見出す分析を”予測妥当性分析”、入社後に取得したデータを用いて職務評価との関係性を見出す分析を”一致妥当性分析”と呼んでおります。両方の分析を行った上で採用要件を定めるべきですが、実際の分析は様々な制約の中で行うことが多く、分析の目的やデータ属性によるメリット・デメリットを踏まえて、どのデータを用いるのが望ましいかを判断します。

採用時(入社前)に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

採用時に取得したデータを用いて将来(数年後)のパフォーマンスとの関連を分析するメリットは、採用基準や採用プロセスの実効性を検証でき、そのまま分析結果を採用プロセスに反映できることです。実際の採用プロセスでは入社前の適性検査の結果を検討して合否を決定するため、その意味で合理性の高い分析といえます。一方デメリットは、見出された結果を社内の能力開発基準やコンピテンシーとして適用しづらいことです。入社前の自己認識は入社後の自己認識とは異なるケースも多く、特に新卒入社者の場合、初めての就労を経て大きく自己認識が変容する方も多いため、見出された結果を社内で有効なコンピテンシーとしてそのまま受け止めることは危険です。

入社後に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

一方、入社後にあらためて取得した適性検査データを用いて分析を行うメリットは、社員の現時点でのパーソナリティと職務パフォーマンス情報をもって分析を実施するため、比較的安定した明確な結果を見出しやすく、採用基準だけでなくそのまま能力開発やコンピテンシーの指針として用いることができることです。また、数年のデータ蓄積を待たなくてもすぐに分析を実施することができるため、プロジェクトを短期間で完結させやすいという利点もあります。一方デメリットは、就業中の社員にあらためて適性検査を受検するよう依頼する必要があり、企業によっては社員の理解を得てデータを収集すること自体が高いハードルとなる場合があることです。

おわりに

入社前と入社後、それぞれのデータを用いて分析する場合のメリット・デメリットをお伝えしました。使用するデータや分析手法に悩まれている方は、担当のコンサルタントへお気軽にご相談ください。貴社の目的に合った分析プランをご提案させていただきます。 新卒採用の早期化が進み、リクルーターを用いた学生との早期接触も採用における重要な戦略となりました。さて、このリクルーターについて、どのような役割を期待し、どのような事前トレーニングを行えばよいのでしょうか。「現場の社員が業務の合間に稼働しているので、人事から口を出しづらい」「実際の活動内容が見えず、指針の統一が図れているのか不安だ」そんなことをお考えの人事担当者もいらっしゃると思います。本コラムでは、日本エス・エイチ・エルが考えるリクルーターの役割と、そのトレーニング方法について解説します。

リクルーターの役割

まず、新卒採用において学生と接触する社員には、リクルーターであれ面接官であれ、以下の2つの役割があります。① 広告塔としての役割

自社の魅力を学生に伝え、疑問に答え、学生を入社へと動機づける役割です。学生と接する社員は、全員が自社のブランディングを担っていることの自覚を持つ必要があります。リクルーターは、面接官と比べ、この役割を多く期待されているといえるでしょう。したがって、自社についての理解、学生の関心についての理解、学生を動機づける方法、社会人として適切なふるまいなどの知識が求められることは言うまでもありません。

② 審査員としての役割

もう一つは、自社に入社する人材として、学生の価値観、能力、キャリアの志向性などがマッチしているかを見極める、審査員としての役割です。この役割は主に面接官が担っていますが、リクルーターも学生の本音や姿勢に触れ、自社へのマッチ度合いを判断する役割を担っていることがあります。この場合、面接官のみならず、リクルーターについても、自社の採用要件への理解や、学生の話を引き出す技術、学生のコンピテンシー(業務成果につながる行動傾向)を見極める力が必要になるといえます。

リクルータートレーニングのために必要なこと

それでは、リクルータートレーニングにはどのような要素が必要でしょうか。以下に、日本エス・エイチ・エルがご提供しているリクルータートレーニングの流れをご紹介します。① 学生と接する上での必要知識に関する講義

先述の通り、リクルーターは人事部員と異なり、採用活動を本業としていないケースが多いです。したがって、リクルーターに求められる望ましい行動やマナー、対話の仕方、意欲形成のポイント、面談時の注意点などをまず知識として習得していただきます。また、自社の採用方針や、求める人物像などについてもここで周知し、認識を統一する必要があります。これにより、リクルーターの活動の質を一定に担保し、リクルーター自身の不安も低減することができます。

② 自社の魅力を伝えるためのプレゼン演習

次に、自身の経験を棚卸しし、自社の魅力を学生に伝える練習をしていただきます。この演習はペアやグループで行い、学生役の方からどのように感じたかフィードバックを受けることが有効です。この演習によって、学生と対話する内容の整理や工夫など、事前準備を進めることができます。

③ 学生との面談を模したロールプレイ演習

最後にロールプレイ演習を行います。学生役の社員の方と模擬面談を行っていただき、相手を動機づけたり、質問に答えたりする練習をしていただきます。この対話内容については、学生役の方だけでなく、日本エス・エイチ・エル認定アセッサー(評価者)もフィードバックを行います。もし、間違った情報を伝えていたり、主観的に語りすぎていたり、誤解を招く表現をしていれば、ここで修正することができます。また、自社の他の参加者から「このような質問もよく出るよ」「自分はこのように答えているよ」といった情報を収集することもでき、リクルーター活動の質をより高めることができます。

最後に

リクルーターは面接官よりも学生に近い立場で接するからこそ、より高度な自社理解や対話技術が求められるといえます。日本エス・エイチ・エルでは、面接官トレーニングと同様にリクルータートレーニングを行っておりますので、もしご検討の場合はこちらからお問い合わせください。貴社がリクルーターに求める役割などをヒアリングの上、適切な内容を盛り込んだトレーニングをご提供させていただきます。SHLのAIを活用したアセスメントがBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業を支援します

企業

- 業界:BPO

- 規模:7万5000人

- 地域:フィリピン

この企業は世界有数のコンタクトセンターソリューションプロバイダーです。SHLのAIを活用した言語アセスメントと状況判断テストを使用して採用プロセスを拡大し、業界標準を超える人材選抜システムを構築しました。SHLのクラウドベースのプラットフォームを活用し、妥当性が検証された高度なアセスメントテクノロジーを利用することで、採用プロセスを効率化すると同時に、長期的に活躍する従業員を予測する能力も向上させました。

課題

優れた顧客体験は競合他社との差別化につながりますが、オンラインで大規模に提供するという点が課題です。この企業の事業は、クライアントが適切なコンタクトセンター担当者を大量に採用できるよう支援することです。

彼らは、さまざまな地域にまたがる何千もの候補者を効果的かつ効率的に評価するために、堅牢で高い予測力を持つ採用プロセスを求めていました。同社の採用変革の計画には、複数の重要な職務スキルに基づいて、候補者が活躍する可能性をより正確に予測できる新たなツールを導入することを含んでいました。最後に、クライアントの全体的な顧客満足度(CSAT)スコアを迅速かつ大きく改善できるような顧客サービスチームを作りたいと考えていました。

課題

優れた顧客体験は競合他社との差別化につながりますが、オンラインで大規模に提供するという点が課題です。この企業の事業は、クライアントが適切なコンタクトセンター担当者を大量に採用できるよう支援することです。

彼らは、さまざまな地域にまたがる何千もの候補者を効果的かつ効率的に評価するために、堅牢で高い予測力を持つ採用プロセスを求めていました。同社の採用変革の計画には、複数の重要な職務スキルに基づいて、候補者が活躍する可能性をより正確に予測できる新たなツールを導入することを含んでいました。最後に、クライアントの全体的な顧客満足度(CSAT)スコアを迅速かつ大きく改善できるような顧客サービスチームを作りたいと考えていました。

ソリューション

カスタマーサポートの職務内容を詳細に分析し、期待される重要な成果を詳細に調査した結果、成功の指標が明らかになりました。(a)英語を話す能力、(b)ソフトスキル(共感や柔軟性など)、および(c)顧客中心の考え方が強いこと、です。SHLは、アセスメントの効果が最大になるよう、AIを活用した英語能力アセスメントと状況判断テスト(SJT:Situational Judgment Tests)を推奨しました。

SHLの英語能力アセスメントは、AIと音声認識を使用して、話し言葉の英語を評価します。発音、流暢さ、リスニング、語彙、文法などの主要なパラメーターについて候補者を正確に評価します。SHLのカスタマーサービス職向けSJTは、候補者のソフトスキルと顧客志向性を評価します。これら2つの妥当性が検証された客観的なアセスメントを、AIを活用した電話形式の1つのソフトスキルアセスメントにまとめました。これは業界初の革新的なアセスメントです。

結果

SHLの革新的なソリューションを導入した結果、採用の効率と効果が向上しました。AIを活用した公正で信頼性の高いアセスメントによって、適性が高い候補者のみが面接に進むようになり、面接官の時間と労力を大幅に節約できました。SHLの拡張性が高いオンラインテストプラットフォームによって、より幅広い候補者へ接触することが可能になりました。以前の3倍の候補者に接触し、アセスメントを実施しています。

SHLは効率性だけでなく、コンタクトセンター業界で最高の顧客サービスチームを採用することにも貢献しました。彼らの顧客満足度スコア(CSAT)は32%増と信じられないほど上昇しました。このうち60%は採用された従業員の顧客志向性の高さに起因し、残りの40%は英語を話す能力に起因しています。この組織は、SHLのアセスメントソリューションを引き続き利用しており、現在もフィリピン全土で毎月約7000人の候補者にアセスメントを実施しています。彼らは、顧客サービスの領域で最高の人材を継続的に惹きつけ確保するというクライアントのニーズを満たすという点で、これまでになく成果を上げています。

原文はこちら。

https://www.shl.com/resources/by-type/case-studies/business-processing-company/

カスタマーコンタクト職の大量採用に、オンラインアセスメントを活用した事例です。状況判断テストでは、その職務がよく遭遇する状況で、受検者がどのように行動するかを確認します。

はじめに

私がはじめてコンピテンシーという言葉を認識したのは、1994年にSHL-UK(現在のSHLグループ)がInventory of Management Competencies(IMC)という名称の360度評価ツールをリリースした時でした。当時はコンピテンスという言葉の方が一般的でした。強みという意味です。今よく使われているコアコンピタンスというのは組織を対象とした言葉ですが、コンピテンスは個人に対しても使われていたため、新しい言葉であるコンピテンシーをきちんと理解するのに苦労した記憶があります。

2000年までにコンピテンシーは日本の大企業で一気に広まりました。当時は、年功序列で運用されていた職能資格制度を、より客観的な能力主義の制度に変更したいという機運がありました。職務主義や成果主義の方向に向かう企業もありました。成果主義はともかくとして、職務主義の人事制度を作る上でも登用基準としてのコンピテンシーはとても便利な概念だったのです。

コンピテンシーが日本企業に定着して20年以上が経過し、この概念は人事施策(採用、異動登用、評価、能力開発、キャリア開発など)において欠かすことができないものになりました。ここで自社のコンピテンシーモデルを再検討するにあたって必要となる、コンピテンシーの基礎について申し上げます。

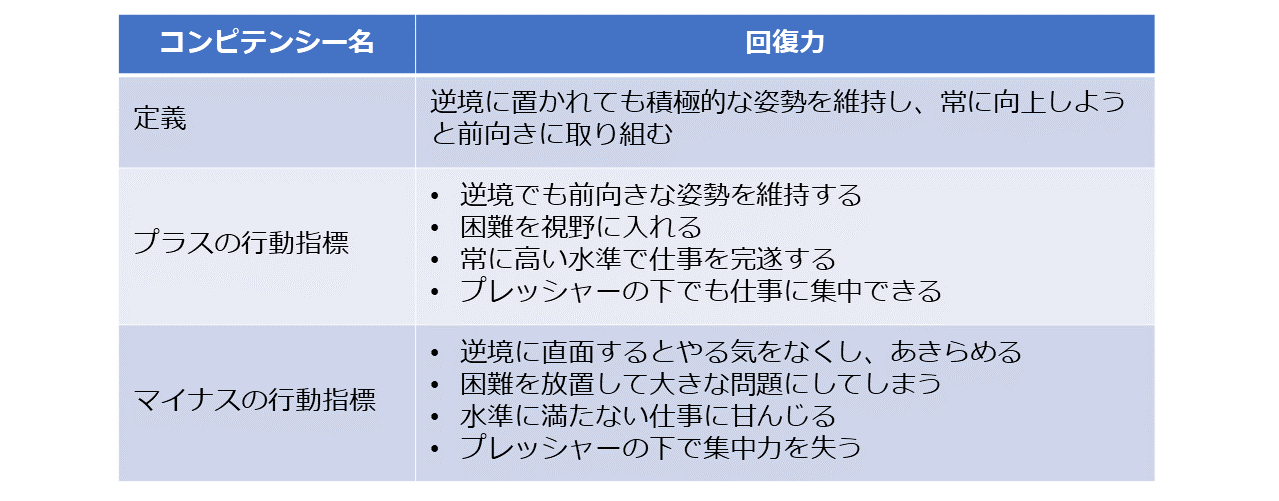

コンピテンシーとは

コンピテンシーという言葉は1982年にボヤジスが著した「コンピテント・マネジャー」という本の中で初めて使われたとされます。SHLではコンピテンシーを次のように定義しています。『コンピテンシーとは行動やパフォーマンスそれ自体ではなく、ある人々が他の人々よりも効果的に一連の仕事課題を遂行できるために利用できる、能力や行動、プロセス、反応のレパートリーである。』 (Bartram & Kurz, 2002)

コンピテンシーとは、職務を効果的に行うために必要な行動の集まりであり、これらの行動はパーソナリティ、知的能力、動機、興味、価値観などの個人属性だけでなく、知識、経験、学習などにも影響を受けます。

コンピテンシーは行動指標として表現され、それらの行動指標は綿密な職務分析によって導き出されます。

コンピテンシーの効用

企業がコンピテンシーを持つことの効用は、職務の成功をもたらす行動に関する共通認識を持つことができることです。また、組織の文化や価値観を踏まえ、経営・事業戦略を社員の行動に落とし込むことができます。今ではコンピテンシーは様々な人事施策に活用され、個人のパフォーマンス向上や組織の業績向上に欠かすことができないものになりました。特に近年はDX推進や新規事業開発強化のような組織変革、タレントマネジメント(選抜、育成、パフォーマンス管理、後継者計画)施策の統合で活用されています。

良いコンピテンシーの特徴

良いコンピテンシーには以下の5つの特徴があります。・行動に基づいていること

どのように職務を遂行するのかを知るためには明確な定義と行動指標が必要です。

・測定可能であること

評価、選抜、能力開発では行動の観察と記録が重要です。顕在化しないものは測定できません。

・はっきり分かれていること

行動が複数のコンピテンシーに紐づいていると混乱が生じます。はっきりと区別できることが重要です。

・均等であること

各コンピテンシーのプラス行動指標とマイナス行動指標の数が同じだと評価しやすくなります。

・明確であること

ひとつのコンピテンシーに行動的コンピテンシー(職務遂行に求められる行動)の側面とテクニカルコンピテンシー(職務遂行に求められる知識と技術)の側面を含めると活用の際に混乱が生じます。

コンピテンシーを再検討する方法

>既存のコンピテンシーを再検討する必要が出てくるのは以下の場面です。・人事戦略の変更

・企業の吸収合併

・組織風土の変化

・コンピテンシー活用の効果低減

コンピテンシーを再検討する際の重要な視点は妥当性です。職務との関連があり、高業績者を識別することができるコンピテンシーには妥当性があるといえます。

妥当性を確認するためには、コンピテンシーとパフォーマンスとの関連性を調査します。このような妥当性研究では、コンピテンシー評価とパフォーマンス評価との相関分析を行うことが一般的です。コンピテンシー評価もパフォーマンス評価も人が行うものであり、分析に際しては評価点の信頼性が重要となります。アセスメントツールを活用すれば、コンピテンシーやコンピテンシーポテンシャルを客観的に測定でき、コンピテンシー側の信頼性を高めることができます。パフォーマンスについては、できるだけ客観的にパフォーマンスをとらえることができる情報を集める必要があります。

もう一つの重要な視点はコンピテンシーに対する社員の納得感です。コンピテンシーが社員から組織や職務と関連性があると考えられており、受け入れられているどうかが重要です。実際に妥当性があったとしても、社員から適切と受け止められていなければ、活用されることはありません。

コンピテンシーが適切に見えるかどうかを調べるには、社員アンケートによる情報収集と汎用的なコンピテンシーモデルとの対応調査を行います。

コンピテンシーの質に関するチェックリスト

社員へのアンケート調査の際に以下のチェックリストを参考にしてください。・現在のコンピテンシーは明確で理解しやすいか?

・現在のコンピテンシーは自分たちの職務や階層に関連しているか?

・現在のコンピテンシーは予想される変化(事業環境、組織、技術、組織風土)を考慮に入れているか?

・現在のコンピテンシーは重複なく、行動は効果的なものになっているか?

・行動指標には知識やスキルでなく行動が述べられているか?

・行動は正しい仕事の進め方や安全基準に即したものになっているか?

・現在のコンピテンシーはすべての社員に対して公平に設計されているか?

汎用コンピテンシーモデル

SHL/日本エス・エイチ・エルには複数の汎用コンピテンシーモデルがあります。現在、グローバルで主に利用されているモデルは以下の2つです。

・Universal Competency Flamework ‘Great 8’Factors(8項目)

・Universal Competency Flamework 20 Dimensions(20項目)

日本エス・エイチ・エルが提供するアセスメントサービスに用いていているコンピテンシーモデルは以下の3つです。

・能力特性(9項目)

・IMC(16項目)

・PMC(36項目)

これらのモデルは採用、昇進・昇格、能力開発など様々な目的に適用すべく開発されました。それぞれに特徴と関連するサービスがあります。

おわりに

今回は現在のコンピテンシーを改めて吟味、検討するための考え方について、弊社主催のコンピテンシーデザインコース(有料)のコンテンツより一部を抜粋してご紹介しました。これからも私たちは、人と組織の活性化するためのコンピテンシーとその活用についてグローバルな研究を続けていきます。

「オフィスに戻れ」と言うのは簡単ですが、実行は難しいです。当然のことながら、企業は社員をオフィスに誘い戻し、その移行を「かつてオフィスが楽しかった頃を思い出す」と思わせるために、あらゆる手を尽くしています。

コロナ禍は私たちの生活に混乱をもたらしましたが、同時に在宅勤務を実現してくれました。パリッとした白いワイシャツの下はパジャマのままだったり、月曜日朝イチの電話MTGのまさに数秒前に起きたりする世界です。仕事が順調に進み始めたちょうどその時、会社は私たちにオフィスに戻ってくるよう求めました。

世界がコロナウィルスとの共存を学ぶ中、世界中の組織が物理的なオフィスワークに戻る準備を進めています。オフィスに戻るよう社員に呼びかけているいくつかの大企業に最近加わったのはTesla社で、CEOのElon Musk氏は、社員に「職場に戻るか、辞めるか」とまで言い放ちました!

しかし、「オフィス復帰」は「言うは易く行うは難し」です。従業員に "職場で会えるのを楽しみにしています "というメールを送るだけの簡単なものではありません。

いくつかの企業の社員がオフィス復帰の呼びかけに対して「大抵抗」を見せ、また、復帰を呼びかけられて「大量退職時代」の一員となった人も少なくありません。

当然のことながら、企業は社員をオフィスに誘い出し、その移行を「悪い夢から覚めた」と思わせるのではなく、「かつてオフィスが楽しかった頃を思い出す」と思わせるために、あらゆる策を講じています。

経営陣と出会う

Intel India社では、社員が快適に過ごせるように、また、オフィスに戻ってくるまでの過程をスムーズにするために、さまざまな取り組みを行っています。

「初歩的なところでは、会議中に管理職がオフィスにいてカメラをオンにすることを奨励し、社員にオフィス環境を感じてもらいます。また、ワークステーションは共有か個人用かを選択できるようにしています。オフィスへの復帰にワクワクしてもらえるよう、Intelの幹部が、社員が実際に会って学ぶ機会を得られるようなオープンフォーラムに参加します。」(Vijay Colaco氏, Intel India人事部長)

また、オフィスから経営陣や社員が参加するバーチャル討論会も開催しています。「これは、社員がオフィスにいるときの感覚を共有するためのプラットフォームとなります。また、キャリアフェアやトレーニングワークショップなど、これまでバーチャルだったイベントをハイブリッド化し、社員が直接参加できるようにすることにも力を入れています。」

オフィス復帰希望者への山ほどの特典

Colaco氏は、 シャトルバス送迎サービス、カフェテリアサービス、ジム利用など、構内の福利厚生や特典を拡充することで、社員にとってより魅力的な復帰のプロセスを作っていると言います。 「チーム内のシナジーを高めるために、チームミーティングをオフィスで開始し、近くのレストランに移動します。リラックスした雰囲気の中で、同僚とつながり、活力を取り戻すことが目的です。この取り組みは『チェックイン・ステップイン・ステップアウト』と呼ばれています。」

グローバルな専門サービス企業ZS India社のApoorva Aggarwal氏は、「社員にとって無理のないペースで会社は動いており、事前のコミュニケーションで必要なサポートを確認して、全プロセスを非常に機敏で融通の利くものにしています」と述べています。

「オフィスへの復帰をスムーズかつポジティブなものにするため、食事、交通、引っ越し、医療など、社員のためのリソースを引き続き強化しています。実際、これらの多くはハイブリッド・モデルに合うよう強化されています。例えば、フレキシブルな働き方をする人のために食費をサポートする手当を支給しています。 また、オフィスのある地域に引っ越しする人には転居先や住居を提供し、賃貸住宅の保証金支払いも支援しています。」

Optum社は4月4日に任意でのオフィス復帰を開始しました。「楽しいイベントやフードフェスティバル、くじ引き、無料の食事、オンデマンドフィットネスセッションなどで、インドの各拠点のチームメンバーとともにオフィス復帰を祝いました。」(Nishid Sachdeva氏, Vice President of Operations and Country Lead, Optum Global Solutions (India))

SHL社のインド人事部長Nitin Motwani氏は、社員を呼び戻す前に、彼らが突然の生活の変化に驚かないように会社は配慮している、と言います。

「定期的な消毒、コロナ規約への準拠、定期的な健康診断など、職場の安全を確保することは、すべてのスタッフの不安を取り除き、信頼を得るための重要な方法です。また、遠隔地勤務者の通勤や宿泊先、職場での食事の無料提供や補助などにも配慮しています。」

職場復帰キット

1000社以上の企業にカスタムギフトとコーポレートグッズを提供しているOffiNeeds社の創設者兼CEOであるSrikanth Acharya氏は、「多くの企業が、バッグ、ブルートゥース用ヘッドフォン、ボトル、Tシャツなどを含む、社員の職場復帰を歓迎するための職場復帰キットの作成を同社に依頼してきました」と述べています。

「私たちがこれまでに手がけたほとんどの企業では、職場復帰キットの中に5~6種類の製品を入れ、社員のデスクに置いて歓迎するようにしています。これらのキットの予算は1000ルピーから4000ルピーです。」

「以前は、職場復帰の贈り物をする会社の話を聞いたことがありませんでした。オフィスからしか仕事ができないと思われていたのです。しかし、この2年間でそれがすべて変わりました。だからこそ、会社は復帰してもらうためにグッズを贈るなど、いろいろな戦略を考えなければならないのです。」

「2020年までは、オフィスに行くことが唯一の働き方でした。しかし、この2年間で、誰もがパジャマを着て家で仕事をする習慣がついてしまいました。その習慣を変えるには、外部からの後押しが必要です。こうしたグッズの追加や、ジムやリクレーションゾーンなどの新しい施設を追加するオフィスリノベーションによって、社員はオフィスに戻り、また戻ってきたいと思うようになるでしょう。」

オフィス復帰のための部隊

あるBig4(世界4大会計事務所)の女性リーダーが匿名を条件に話してくれたところによると、彼女の会社は「Return to Office workforce」と呼ばれる新しいチームを雇用し、そのKPIはFY23Q1内に80%の人員をオフィスに戻すことだそうです。

「彼らは、毎週、復帰した人の数を報告しています。楽しいイベント、リーダーとの会話、トレーニング、チームミーティング、送別会など、何らかの理由で少なくとも一度はオフィスを訪れた人を追跡しています。オフィスに来たがらない人たちと接し、1対1でつながることはリーダーの責任でもあります。」

彼女自身は、オフィスでの個室、家族と離れること、ソーシャルネットワーキング、チームビルディング、そして能力キープが復帰の動機になったと語っています。

チームがオフィスに戻るための上手な計画

Maersk社人事部長のRadha Shriharsha氏は、オフィス復帰への移行が自然で、エキサイティングで、思い出深い体験になるようにした、と述べています。「私たちはグローバル企業であり、社員はインドにいながらにして複数の地域で働く同僚と仕事をしています。テクノロジーを適切に活用し、オフィスの座席を見えるようにし、交通機関を利用し、必要に応じてチームが一緒にオフィスにいられるようにうまく調整しながら、持続的にエンゲージメントを築くためのいくつかの革新的な方法を用いています」と彼女は述べ、社員に柔軟性が与えられ、権限が委譲されていて、安全で信頼されていると感じさせることが最も重要である、と付け加えています。

「私たちは多くの人を採用しているので、新しい同僚やリーダーをオフィスに招いて私たちのようなグローバルリーダーやブランドで働くことを実感してもらう機会に事欠きません。そうすることで、私たちはオフィスとリモートで同時に同僚と集う日々の機会を最大限に活用しており、それこそがハイブリッド・モデルの真の価値です。例えば、重要なマイルストーンの祝賀会、チームの社外イベントの計画、オフィスでの表彰日、チームランチや誕生日などです。」

オフィススペースの再設計

データサイエンスとAIエンジニアリングの会社であるTredence社は、在宅勤務期間によって、オフィススペース設計が重要であり、その再設計が職場復帰戦略の中核であると気づくことができました。より広くより良いオフィススペースに変更しただけでなく、専門のアーティストやインテリアコーディネーターに依頼して、自宅のように感じられ、コラボレーション、健康、生産性、ポジティブな成果を促進するようなデザインにしました。

同社は5月にオフィス復帰計画を開始し、社員には厳格な時間や曜日を設定するのではなく、1週間のうち決まった日数だけ、段階的に帰社してもらうことにしています。

勤務時間を固定しない

「私たちは両立可能であると信じています。そして、ハイブリッド・モデルによってこれを実現します。月曜日は泣き言を言うためではなく、自分の一週間を管理するためにあります。だから、月曜日は在宅勤務日です。また、私たちは勤務時間というものを信じていません。社員に任せています。やる気と自立心を育むためです」と、Whoppl社の創設者兼CEOであるRamya Ramachandranは言います。

Whoppl Friyayy’sは、ビジョンボード(自分が叶えたい夢や理想を写真やイラストを使って視覚化し1つにコラージュしたボード)からズンバやヨガまで、楽しくてインタラクティブなチームビルディングのための毎週恒例のイベントです。

人々の安全性とビジネス要件のバランスをとる

Zivame社のチーフ人事オフィサーであるRishu Garg氏は、オフィス復帰計画について、現場にいる必要のある職務(小売、倉庫、サプライチェーン、オペレーション)とリモートで働ける職務(テクノロジー、製品、カテゴリー、デザイン、コーポレート部門)に慎重に分類している、と述べています。

「職務ごとに、人の安全性とビジネス要件のバランスを取りながら、詳細なオフィス復帰戦略を検討しました。現場での職務では、シフト時間の柔軟性、勤務地のローテーション、通勤のサポートがうまく機能し、コーポレート職では、ハイブリッドプランとチームの社外イベントがチームをオフィスに戻すのに役立ちました。」

「働く場所」についてのモデル

Abbvie India社人事部長のNatasha Tiwaryは、職場復帰は、私たちのほとんどにとって、個人と仕事上の様々なコミットメントを管理することを意味する、と述べています。

「この移行を支援するために、Abbvie社は、オフィス勤務の社員に対して、予測可能な柔軟性を備えた『Where we work』と呼ばれる勤務モデルを採用することを決定しました。このモデルでは、オフィス勤務の社員は通常、週に3日程度はオフィスに滞在し、チームメンバーと顔を合わせ、円滑な職場文化を築き上げることが期待されます。このモデルによって、社員へのコミットメントと信頼を強化しながら、業績に焦点を合わせ続けることができるのです。」

オフィス復帰の準備ができているかどうかに関わらず、人事リーダーたちは、ハイブリッドな働き方が今後も続くことを否定できないと言います。そして、強力なオフィス復帰計画を実施するには、人々の安全性とビジネスの継続性を確保するために、必要に応じて明確で柔軟なハイブリッドな働き方を実施する必要があると言います。

「ハイブリッドな働き方モデルが主役になるにつれ、雇用者と従業員は、在宅勤務でできないこと、例えば、人と関わり、交流、会話など、対面での機会や柔軟性を手に入れることができるようになります。オフィスがオープンして何カ月も経ちますが、当社のリーダーやマネジャーは「職場復帰」を促進するために重要な役割を果たしています。従業員がオフィスに戻り始めたのは、物足りなさを感じているからではなく、単調な在宅勤務を解消し、より豊かな仕事経験を得るためです」と、GlobalLogic社のインド人事担当副社長Rajesh Rai氏は語っています。

原文はこちら。

https://www.peoplematters.in/article/strategic-hr/charm-offensive-how-organisations-are-persuading-employees-to-return-to-office-34213

(長い記事でしたので、一部和訳を省略しました。)

日本でも春ごろから感染が収まってきて、多くの企業で「職場復帰」が検討され始めたのではないでしょうか。ところが、7月の現時点では第7波が猛威をふるっており、もう少し様子見、ということになりそうです。

ともかく、在宅とオフィスのハイブリッドな働き方も3年たちました。それに慣れた社員たちに、この記事にあるような「オフィスで働くことが楽しい」と思わせる施策の参考になれば幸いです。

あらゆる組織において、マネジャー育成は急務となっています。事業環境が激しく変化し、多様な働き方の推進が求められる中で、メンバーから最高のパフォーマンスを引き出すためには、マネジャーの能力向上が必要不可欠となります。本コラムでは、マネジャーの能力開発を組織や人事部門が支援する方法についてご紹介します。

多忙なマネジャーの実態

組織において、マネジャーは重要なミッションを数多く与えられています。チームとしての成果創出が求められるのは勿論のこと、部下の育成やメンタルケア、コンプライアンスやハラスメントへの対応、イノベーション促進、働き方改革の推進等、枚挙にいとまがありません。

加えて、実務をも兼務するプレイングマネジャーも非常に多いといわれています。マネジャーを対象とした実態調査によれば、プレイング業務を兼務しているマネジャーは全体の約9割を占めており、業務量の増加や人手不足によって、マネジャーがマネジメントに専念できない、という現状が示されています。

一方で、プレイングマネジャーこそがチームの成果に貢献し、部下育成においても重要な役割を果たしていることにも注目すべきでしょう。例えば、次のような研究結果が挙げられます。

・プレイング業務の割合が20~30%のマネジャーは、プレイング業務を行わないマネジャーよりもチーム成果を上げている(『プレイングマネジャーの時代』リクルートワークス研究所)

・マネジャー(上司)は部下に対して、業務に必要な知識やスキルを提供し、業務をスムーズに進める調整をする等、業務支援に貢献している(『人材開発白書2009』富士ゼロックス総合教育研究所)

以上のことからも、プレイング業務とマネジメント業務の二足のわらじを履くプレイングマネジャーは、成果をあげつつ部下育成に直接的に貢献できるキーマンとして位置づけられることが見て取れます。

組織における能力開発 コルブの経験学習モデルから

では、多忙を極めるマネジャーに対して、組織や人事部門からはどのような支援ができるでしょうか。ここでは、企業・組織の人材開発理論の中でも有名な、デービッド・コルブが提唱する「経験学習モデル」を取り上げます(『経験学習の理論的系譜と研究動向』中原淳)。経験学習とは、業務等の経験を振り返り、次の経験に活かすプロセスのことを指します。

コルブは、経験によって人はどう学ぶかを「経験・内省・概念化・実験」という4つのサイクルで説明しています。

(1)具体的経験

まず1つ目が、具体的な経験です。経験それ自体に意味はなく、中立的なものと定義されています。を経験した、という事実認識であると捉えるとよいでしょう。

(2)内省的観察

次に、内省的観察です。「ある個人がいったん実践・事業・仕事現場を離れ、自らの行為・経験・出来事の意味を、俯瞰的な観点、多様な観点から振り返ること、意味づけること」をさします。内省、リフレクション等とも呼ばれ、経験から気づきを得る重要なステップです。

(3)抽象的概念化

3つ目は、概念化です。自身の経験を内省した後に、その経験を一般化、概念化することをさします。固有の経験を他の状況でも対応できる知識やノウハウに昇華するステップです。

(4)能動的実験

そして最後が、能動的実験です。経験を通して構築された知識やノウハウが、他の場面でも通用するかを行動によって検証します。 この実験によって、また経験や内省が生まれる、というようにサイクルが続いていきます。

多忙なマネジャーにこそ内省機会を

コルブの経験学習モデルの中でも、特に(2)内省的観察は経験学習の質を左右する重要なステップです。企業人の学習や成長に関する研究で有名な立教大学教授 中原淳氏は、「大切なことは、現場の経験をしっかりとリフレクションする機会を持つこと」だと主張し、内省の重要性を強調しています(『リフレクティブマネジャー ~一流は常に内省する~ 』中原淳/金井壽宏)。

また、内省の時間を十分にとらずに経験で解決しようとする姿勢を、「這い回る経験主義」として懸念しています。目まぐるしく業務をこなすマネジャーは、ともすると立ち止まって内省する機会がとれず、「這い回る経験主義」に陥っている人が多いかもしれません。

更に中原は、内省が生じやすい条件として、次の2点を挙げています。

①「語るべき他者」や「応答してくれる他者」がいること

②自身の考えや感情をアウトプットすること(外化)

これは、他者との対話や問いかけによって、相互に気づきを得られることを意味します。一人で立ち止まって内省することは勿論大切ですが、外化を通して他者からフィードバックをもらい、学び合うことで、内省が深まるのです。

つまり、組織や人事部門は、マネジャーが立ち止まって内省する機会や、他者との対話機会を創出することで、能力開発に貢献できるといえます。例えば、集合型の内省支援研修や部下との1on1ミーティングの支援といった施策が思い当たるでしょう。

自社のマネジャー向け研修、階層別研修に携わっている方は、内省機会の提供という視点が組み込まれているか、今一度点検されてみてはいかがでしょうか。

尚、当社では、内省を促すツールとして、アセスメント結果を用いた自己理解研修や部下育成研修等を扱っています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。 2022年5月、経済産業省より「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書」、通称「人材版伊藤レポート2.0」が公表されました。 先行して2020年に公表された「人材版伊藤レポート」では、昨今の経営環境における人的資本経営の重要性と、それを体現するための「人材戦略に求められる3つの視点と5つの共通要素」(「3P・5Fモデル」)が提唱されました。「人材版伊藤レポート2.0」では、それらについてより具体的、実践的な内容を盛り込んだ、ガイド版のような位置付けとなっています。

このコラムでは、一連のレポートによって注目されている「人的資本経営」において、パーソナリティ検査をはじめとするアセスメントツールの有用性について考察しています。

その前に、まずは「3P・5Fモデル」について、その概要を整理してみたいと思います。

《3つの視点(Perspectives)》:人材戦略を策定するうえで重要な3つの視点。

視点1.経営戦略と人材戦略の連動

人材戦略は経営戦略に基づいて策定され、経営戦略と常に連動している。

視点2.As is – To be ギャップの定量把握

経営戦略を実行するための、人材戦略上のAs is(現状)とTo be(あるべき)のギャップが定量的に把握されている。

視点3.企業文化への定着

目指すべき企業文化が明示されるとともに、人材戦略の実行によって組織や個人の行動変容が図られ、定着する。

《5つの共通要素(Common Factors)》 :人材戦略を実行するうえで必要となる共通要素。

要素1.動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

経営戦略実行のために必要となる人材の質、量が可視化され、人材戦略の中で運用されている。

要素2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取組

多様な価値観、感性、専門性をもった人材からなる組織を実現する。

要素3.リスキル・学び直しのための取組

社員のスキルアップ・専門性の向上を、企業が支援し、人材戦略として組み込む。

要素4.社員エンゲージメントを高めるための取組

企業理念やパーパスを発信する、多様な個人の働き方に対応する、柔軟なキャリアパスを実現する、等。

要素5.時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取組

どこでも安心して働ける環境、制度、業務プロセスを企業が主体的に整備する。

人的資本経営における人材の役割

そもそも、伊藤レポートが提言する「人的資本経営」とはどのようなものでしょうか。従来、企業における人材の位置付けは、事業を営むための資源(Resource)でした。説明するまでもありませんが、HRとは(Human Resource)の略称です。

一方、人的資本経営では、人材こそが「企業の競争力の源泉」 であると定義し、人材を企業にとっての資本(Capital)と捉えています。 人的資本経営では、人材を企業の資本として活用し、成長させるものと位置付けています。人材に資金を投じることは、企業価値向上のための投資(Investment)であり、費用(Cost)という考えは当てはまらなくなります。

また、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営戦略に直結して企業価値の向上を担うバリュードライバーとしての役割を担うとされています。

人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性

一般論として、企業の資本は経営戦略に即して適切に運用され、定量的に評価できる状態にあることが求められます。人材もまた資本であるとすれば、企業にとって人材の定量把握は不可欠となるでしょう。この文脈を踏まえた上で、改めて人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性について考えてみたいと思います。

1.人の特徴を定量的に把握できる

技能やスキルは、様々な資格や技能検定等によって比較的定量化しやすい項目といえます。一方、人の特徴はどうでしょうか。業務拡大によって新しい管理職を必要としているとき、どのように要件定義すべきでしょうか。

アセスメントツールは、人の特徴を定量的に把握することに秀でています。例えば技能やスキルと併せてパーソナリティ検査の結果が整備されていれば、自社に多い人材・少ない人材を把握することも、適所適材の配置配属にも役立ちます。アセスメントデータは、As is-To beギャップの定量把握にも、動的人材ポートフォリオの策定にも大いに有用な情報です。

2.能力開発に活用できる

人材戦略に基づく能力開発は、人的資本の価値向上をもたらすとともに、企業文化の変革にも寄与することが期待できます。

能力開発の対象が技能の習得だけでなく、コンピテンシーにまで及ぶ場合には、アセスメントツールによる定量的な測定が不可欠となります。また、事前・事後で測定を実施すれば、能力開発の効果検証も可能です。

3.多様性の担保に貢献できる

人材の多様性を図る指標としてよく例に挙げられるのは、性別や国籍、年齢などといった属性情報です。しかしこれらは多様性を図る指標として十分と言えるでしょうか。

伊藤レポートが指摘するような、価値観や感性といった領域にまで多様性を求めるのであれば、アセスメントツールによる測定はとても有用です。多様性がない、同じような人ばかり入ってくるとお感じの場合には、現状を把握するために、一度全社員にアセスメントを実施してみるのも良いかもしれません。

4.個に寄り添うヒントを得る

人的資本経営では、1人1人の多様な個性を受入れ、自立・活性化を促すことが肝要とされています。画一的な対応ばかりしていては、自立・活性化どころか離心に拍車をかけるだけです。

リモートワーク下におけるコミュニケーションのあり方、メンターとしての新入社員への接し方、強みを活かしたキャリアプランの策定など、個に根ざした施策を考えるときにも、アセスメントが重要な役割を果たします。

おわりに

「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめた「人的資本経営の実現に向けた検討会」座長 伊藤邦雄氏は、レポートの序文で以下のように語っています。「人材は「管理」の対象ではなく、その価値が伸び縮みする「資本」なのである。企業側が適切な機会や環境を提供すれば人材価値は上昇し、放置すれば価値が縮減してしまう。人材の潜在力を見出し、活かし、育成することが、今まさに求められている」

人的資本経営の本質が込められた一文ではないでしょうか。また人的資本経営を体現するためには、要所要所でアセスメントツールを活用していくのが最も効果的と考えます。コンサルタントとして、多くのお手伝いができたらと思う次第です。

参考文献

経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 ~人材版伊藤レポート~」(2020)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(2022.6.30参照)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~」(2022)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf(2022.6.30参照)

SHLの大卒採用ソリューションがグローバルITリーダーを支援

企業

- 業界: ITサービスおよびアウトソーシング

- 規模:17万人

- 地域:インド

このクライアントはインドを拠点とするグローバルIT、コンサルティング、およびビジネスプロセスサービスのリーダーです。彼らは多様性を改善しつつ、最高の人材を確保するために、エントリーレベルの採用プロセスを合理化したいと考えていました。彼らはインド全土のすべての大卒者から最高の人材を調達し、引き付け、雇用するというユニークなビジョンを持っていました。そのためには、現状を打破し、従来の採用プロセスの限界を超える必要があり、数百のキャンパスにまたがる全国規模の採用活動を、同時進行で確実に進めることができる拡張性のあるプラットフォームが必要だと考えていました。

課題

クライアントはグローバルなITの巨人であり、すでに大卒採用において非常に人気のある企業でした。彼らはターゲットとする大学を広げ、より多様な候補者集団をすばやく特定して確保できるように、プロセスを拡大する必要があると考えていました。それは、従来のキャンパス内での採用を超えて、安全で拡張性のあるヴァーチャルプラットフォームを導入することを意味していました。彼らは、最高の人材を特定するために必要な厳格なアセスメントプロセスを損なうことなく、全国的に人材をテストする自動化された非常に効率的なプラットフォームを構想しました。

この採用活動は息を呑むほどの規模でした。数百のキャンパスで約10万人の候補者を、コーディング、知的能力、英語筆記能力などの複数の能力について評価しなければなりませんでした。AI主導の自動監督の仕組みにより、プロセスの質と厳格さを確保しながら、拡大することが可能になりました。特定のパフォーマンス基準に照らして候補者を評価することで、最適な候補者のみが面接に招待され、プロセス全体がより効率的かつ効果的になりました。エントリーレベルの採用における一般的な課題の1つは、応募者の数が多いことです。したがって、応募者を効率的に絞り込んで、隠れた宝石を見つけることができるようにすることが重要です。この事例では、慎重に事前の資格認定を行うことにより、面接を減らしながらより多くの候補者を選抜できるようになりました。

ソリューション

SHLの包括的なクラウドベースのアセスメントプラットフォームは、クライアントがエントリーレベルの採用プロセスを自動化するために必要なものをすべて備えていました。実績のあるスキル評価プラットフォーム、上級英語筆記試験、強力な自動監督テクノロジーを活用した魅力的なコーディングシミュレーションプラットフォームです。クライアントのチームと緊密に連携して、知的能力、コーディング能力、および英語筆記能力を評価するための包括的なアセスメントパッケージをまとめ、実施しました。これにより、クライアントはインド全土から最適な人材を確保できました。

上級英語筆記試においては、SHLの英語理解、語彙、文法スキルの評価と、AI主導の電子メールおよびエッセイ作成スキルの自動評価を組み合わせました。また、AIを活用した魅力的なコーディング評価プラットフォームでは、30以上のプログラミング言語でよく組み立てられた何百もの問題を使用し、応募者のプログラミング能力を測定しました。自動監督と盗用防止テクノロジーによって、このような大量受検の場合でもテストの質と厳格さを確保することができました。

結果

SHLの包括的なソリューションは、クライアントがエントリーレベルの採用に必要とする厳格で信頼性が高く、大規模なアセスメントを提供しました。専用のインフラ(物理およびオンライン)を備えた139のテストセンターを設置し、インド全土の500を超える大学から学生を受け入れました。自動化された拡張可能なプラットフォームは、1日あたり5万~7万のアセスメント、同時に2万5千ものアセスメントを実施できるように設定されました。3日間で約11万人の学生がアセスメントを受け、電子メール/SMSで結果を受け取りました。

合理化された運用管理により、クライアントは最初の面接から最終面接までの採用プロセスを簡単に管理することができ、最終面接には最適な候補者(約1万人の学生)のみが選抜されました。面接の量が大幅に削減され、面接官の時間が最適化されました。SHLのAIを活用した評価によって必要な手作業が削減される一方で、募集キャンパス数は50から500へ劇的に増加しました。また、公正で客観的な評価は、採用プロセスから無意識の偏見を減らし、クライアントにより広くより多様な候補者集団を提供しました。

候補者経験も大幅に改善され、応募者は非常に短い応募プロセス(15分)とモバイルフレンドリーで魅力的なアセスメントを高く評価し、選考プロセスに非常に高い満足度を示しました。さらに、クライアントのアセスメントチームの経験も向上しました。候補者を選別および評価する自動化されたプラットフォームにより、コストが大幅に削減され(対面での採用のための出張を含む)、クライアントのエントリーレベルの採用および大卒採用プロセスの全体的な効率が向上し、生産性が向上しました。全体として、クライアントにとって、そしてSHLにとっても信じられないほどの成果が得られました。

原文はこちら。

https://www.shl.com/resources/by-type/case-studies/it-services/

SHLグループの自動監視機能を持つ複数のアセスメントを組み合わせ、質を落とさずに大量採用というニーズに応えた事例でした。