ゲームベース・アセスメント

ゲームベース・アセスメントはトレーニングやスキル開発、問題解決、イノベーションの分野で応用されてきました(Werbach & Hunter, 2012)。ゲームベース・アセスメントの開発アプローチには以下の2つがあります。データ駆動型アプローチ

測定方法:このアプローチでは、まずゲームを作る。ゲーム内の行動を収集し、データとする。このデータを職務パフォーマンス指標と比較する。

一般化:このアプローチは、基準データの有無に依存するため、異なる背景や目的で利用するためには、採点ロジックを作り直す必要がある。

理論駆動型アプローチ

測定方法:このアプローチでは、ゲームデザイナーが測定したいコンピテンシーを決める。そのコンピテンシーを測定するためのゲームを設計する。ゲームの得点を別の方法で測定されたコンピテンシーの値と比較することで、正確に測定されていることを確認する。

一般化:理論に基づいたゲームは、特定のコンピテンシーが測定されていることを確認するためにゲームの構成要素を検証しているため、一般化しやすい。

ゲーミフィケーションに比べ、ゲームベース・アセスメントの有用性と予測価値についてはあまり知られていません。ゲームベース・アセスメントの開発にはゲームが職務遂行能力を予測できるエビデンスとして大量のデータが必要です。また、ゲームベース・アセスメントの基礎的な要素には選考で逆効果になるものもあります(Beck & Wade, 2013)。ゲームデザイナーは、選抜に使用するゲームを開発する際には十分注意する必要があります。

ゲームベース・アセスメントの価値

ゲームベース・アセスメントは開発と維持にコストがかかるため、開発の際にはゲームベースが目的に照らして最適であることを確認する必要があります。ROIについて考えてみます。ゲームベース・アセスメントは組織とテクノロジーの影響を受けるアセスメントです。目的に合ったものであり続けるために、継続的な更新と投資が必要となります。楽しく洗練されたものであり続けるため、最新技術に対応するだけでなく、臨場感を出すため新しい仕事や職場環境に合わせた改訂も必要です。頻繁な改訂を回避するには汎用的なアセスメントにすべきですが、職務関連性を下げれば受検者の反応が悪くなります。ゲームベース・アセスメントの開発にはバランスが必要なのです。

次は受検者の反応です。ゲームベース・アセスメントは楽しいものですが、受検者が肯定的にとらえるかどうかは職務関連性と公平さに左右されます(Ellison, et al, 2020)。また、受検者の反応が性別や技術的な熟練度に影響を受けるという研究もあります(Hausknecht, et al, 2004)。

ゲームベース・アセスメントの妥当性

ゲームベース・アセスメントは得られるデータが多いため、予測因子と基準との整合性を高めることができると主張する研究者がいます(Chamorro-Premuzic, et al, 2016)。しかし、ゲームベース・アセスメントの妥当性を示す研究はまだ多くないことも事実です(Bina, et al, 2021)。ゲームベース・アセスメントを使用する際には、ゲーム内容と操作画面をシンプルにして、誰でも簡単に使い方を学べる工夫をすることで、ゲーム経験による差を軽減できると考えられています(Fetzer, et al, 2017)。現時点では、ゲームベース・アセスメントよりも、妥当性が確立しているアセスメントのゲーミフィケーションの方が多くの研究者に支持されています。

アセスメント事業者・開発者はこのアセスメントをサービスとして開発する前に、この手法の技術を研究、調査する必要があります。

練習の効果

ゲームベース・アセスメントの主な特徴に、問題解決策を繰り返し行うことで試行錯誤の学習を促進することがあります(Beck & Wade, 2013)。誰でも繰り返しプレイすればゲームが上手になることは、研究でも経験的にもわかっています。しかし、練習で高得点がとれるものはアセスメントには向きません。また、よくゲームをする人に有利になるアセスメントも適切ではありません。アセスメントの目的は、ビジネスの成功につながるコンピテンシー、スキル、能力を評価することです。職務遂行とは関係のない特性で有利不利がでないよう、ゲームをデザインする必要があります(Fetzer et al, 2017)。開発の際には、繰り返しのプレイがどの程度得点の向上に影響するかを確認する必要があります。練習効果が認められる場合は、練習効果を低減するために全受検者に十分な練習機会を提供することも必要です。

まとめ

ゲーミフィケーションは既にアセスメントを変えつつあります。ゲーミフィケーションの有効性、各ゲーム要素の測定における影響などは今後さらに研究が進むでしょう。ゲームベース・アセスメントはアセスメントツールとしてまだ多くの疑問が残されていますが、可能性はあります。日本でも既に販売されているツールもあるようです。SHLは、ゲーミフィケーション技術を自社のアセスメントツールに適用し、厳密な調査を実施しており、ゲーミフィケーションやゲームベース・アセスメントを検討する企業に対する具体的なコンサルテーションを行っています。

ゲーミフィケーションは今後数年間でアセスメントを大きく変えてしまうでしょう。SHLはゲーミフィケーションを研究し、文献に貢献してきました。今後も製品を進化させながら、さらなる研究を進めていきます。

© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved

前回のコラムでは、ゲーミフィケーションの概念と要素の分類、アセスメントにゲーミフィケーションを取り入れることの価値についてご説明しました。中編では、ゲーミフィケーションが適用されたアセスメントに対する受検者の反応、ゲーミフィケーションがアセスメントの妥当性に与える影響についてご説明します。

ゲーミフィケーションに対する受検者の反応

受検者が選考を公平なものと捉えることは重要です。選考手法が職務に関連する能力を測定しているかどうかは公平さに影響を与える重要な要素です(Hausknecht et al., 2004)。一般的に受検者は職務に関連する選考方法を好ましいと感じますが(Bauer et al., 1998; Hausknecht et al., 2004; Truxillo, et al, 2001)、ある研究では状況判断テストに仕事と関係のない冒険ストーリーを加えたところ、受検者の公平感と企業への好感度が高まりました(Georgiou & Nikolaou, 2020)。アセスメントの職務関連性と受検者の公平感との関係を理解するには、より多くの研究が必要なようです。

次は時間についてです。企業はアセスメントを短くしたいと考えますが、受検者は短いアセスメントを信頼性が低く、能力を発揮する機会が少ないものと捉えます(Bauer et al.、1998)。ある研究では、受検者は短い知的能力テストより長い知的能力テストに好意的な反応を示しました(Speer, et al, 2016)。受検者は長いテストに公平さを感じ、好印象を持ち、内定承諾率も高まりました。

SHLはパーソナリティ検査OPQ32にゲーム要素を加えました。回答方法を最初に全て説明するのではなく、回答中にヒントやフィードバックを与えるというものです。この変更は候補者体験の向上が目的でしたが、所要時間を30%短縮できました。

最近の研究で、ゲーミフィケーションを追加すると受検者はテストを短く感じること、テストが長いほどテストへの意欲が高まることがわかりました。この研究は、ゲーミフィケーションが意図しない結果をもたらす可能性を示しています。ゲーミフィケーションアセスメントは事前に慎重な検討を行うべきものであることがわかります。

ゲーミフィケーションは新しいデバイスでのアセスメントを可能にしました。スマートフォンを使えば多様な受検者に接触できるため(Arthur, et al, 2014)、モバイル対応アセスメントを導入する企業が増えています(Kantrowitz, 2014)。最近では、ゲーム要素とモバイル対応で複雑な推論テストを開発できるようになりました(Grelle & Gutierrez, 2019)。SHLはVerify Interactiveというゲーム要素を含むモバイル対応の知的能力テストをリリースしました。

ゲーム化されたアセスメントの妥当性

いかなるアセスメントも、心理測定上の厳密性が必要であり、最も重要な概念は妥当性です。アセスメントを使用する前に、妥当性を確認しておけなければいけません。既存のアセスメントをゲーム化する場合、SHLではアセスメントが従来の構成概念を測定しており、ゲーム要素がアセスメントの予測能力に干渉しないことを確認します。ゲーム化されたアセスメントの妥当性は、コンテンツとゲーム要素に依存します。妥当性の確立されたアセスメントのパッケージを魅力的なものに変えたとしても、妥当性は変わりません。例えば、OPQ32にゲーム要素のユーザーインターフェースを追加したことは、妥当性にマイナスの影響を及ぼしていないことが確認されています。

一方、ゲーム要素が妥当性に悪影響を及ぼすこともあります。受検者をランク付けするリーダーボードなど、競争心を煽るようなゲーム要素は、受検者の不安レベルを高め、パフォーマンスに悪影響を与えます。また、ゲーム要素の数なども測定の誤差に影響を及ぼします。

ゲーム化されたアセスメントを設計する際は達成したい目標を定義し、求める行動と測定手法を特定し、適切なゲーム要素を選択することが重要です(Werbach & Hunter、2012)。

また、ゲーム要素は、性別、人種、年齢に影響を与えないと考えられていますが、この点についても慎重な検討が必要です。

ここまで、ゲーミフィケーションをアセスメントに取り入れることのメリット・デメリット両側面の可能性について、最新の知見をもとにご紹介しました。次回の後編では、ゲーム要素を基盤とするアセスメント「ゲームベース・アセスメント」についてご紹介します。

(© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved)

(ロンドン、2022年5月11日)

人材獲得と人材マネジメントのグローバルリーダーであるSHLは、SHLのイノベーションのハブ(中心地)であるSHLラボの立ち上げを発表しました。 SHLラボの野望は、データサイエンス、産業組織心理学、人工知能、デザインにまたがる幅広い人材の能力を結集して、人材テクノロジーの未来への道をリードする、というものです。SHLは、今後3年間で、米国、ヨーロッパ、インド、中国にチームを編成し、イノベーションに3000万ドル(約40億円)以上を投資する予定です。

CEOのAndy Bradshawは、次のように述べています。『今日の知識主導型経済において、「人」は企業の最も重要な資産です。世界中の企業が、自社の人材戦略にイノベーションを組み込もうと取り組んでいます。 我々は、SHLラボが人材分野の技術変革を加速し、企業と従業員の成功を支援する、と信じています。』

SHLの最高デジタル責任者であるHimanshu Aggarwalは、次のように述べています。 『SHLは、人材を評価する科学技術における、誰もが認めるリーダーです。 SHLラボは、私たちがこのリードをさらに大きく飛躍させるのに役立つよう設計されています。私は、ラボから生まれるイノベーションに心から興奮しており、それらのイノベーションが今後数年間、採用と人事管理の慣習を打ち壊していくと強く信じています。』

SHLラボの中心は、心理測定科学、人工知能、ダイバーシティ&インクルージョン、メタバースなど様々な分野の専門家である50人以上の研究者で構成される、人材市場で最大の研究開発チームです。

SHLラボはまた、査読付き研究出版物で研究結果を積極的に公開し、世界中の主要な学術機関と提携して、人材業界の複雑な問題に取り組むことを計画しています。

SHLラボについて詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.shl.com/about/company/shl-labs/

前回のコラムのあとがきでも触れたSHLラボに関するプレスリリース記事です。正直、40億円以上もの投資、と知って驚きました。人事の世界でも革新のスピードは加速しそうです。

はじめに

私が当社に入社した90年代のはじめは、テストと言えば紙と鉛筆で受検するものでした。2000年に当社が日本初のWEB採用テストのサービスを開始し、この20年間でアセスメントは効率性を向上させました。そして、新たな価値として候補者体験(キャンディデイト・エクスペリエンス)への関心が高まっています。優れた候補者体験は、候補者の入社意欲を高め、新入社員の戦力化を早め、不合格者へ好印象を持たせることで企業ブランドの向上に貢献します。候補者体験を向上させるために近年話題となっているのが、ゲーミフィケーションとゲームベースアセスメントです。本コラムはゲーミフィケーションとゲームベースアセスメントをSHLグループの白書「Gamification and Game based assessment」に基づいてご紹介します。

ゲーミフィケーションの起源

はじめに、ゲーミフィケーションとシリアスゲームについて説明します。ゲーミフィケーションは、ゲームデザイナーのニック・ぺリングが2002年に作った言葉です。広義には「ゲームベースのメカニクス、美学、ゲーム思考を用いて、人々を惹きつけ、行動を動機付け、学習を促進し、問題を解決すること」と定義されています(Kapp, 2013)。

シリアスゲームは1960年代から存在します。1980年代には、アメリカ軍の戦車兵の訓練に「ブラッドレー・タンカー」が開発されました(Atari, 1981)。このゲームの目的は、戦争で効果的に働けるかどうかを判断することでした。シリアスゲームは娯楽、喜び、楽しみを主目的としないゲームと定義されていますが、ゲームの根本的な娯楽の側面がユーザー体験を高める可能性があると考えられています。シリアスゲームはトレーニング、教育、評価などの用途に利用されています。

要約すると、目標達成のためにゲームシステム全体を利用しているのがシリアスゲームであり、人を楽しませ、没頭させるためにゲーム要素を用いることがゲーミフィケーションです。例えば、既存の接客テストに、ストーリー、アイテムなどのゲーム要素を追加すれば、ゲーミフィケーションを用いたことになります。

シリアスゲームとゲーミフィケーションはどちらもゲームにルーツがありますが、価値、投資対効果、受検者の反応、測定の厳密性を担保する方法、構成概念の測定にどのように影響を与えるかが異なります。

この後、ゲーミフィケーションとシリアスゲーム(ゲームベースアセスメント)ついて説明し、SHLがゲーミフィケーションとゲームベースアセスメントを自社サービスに取り入れていく際に、どのようにこれらを評価したかについて、ROI、受検者のエンゲージメントと反応、妥当性、悪影響について説明します。

ゲーミフィケーションの分類<

ゲーミフィケーションは定義も応用も幅広い概念です。この10年間でゲーミフィケーション要素を分類するための多くの研究がなされてきましたが、普遍的な分類法はありません。一例として、戸田ら(2019)が行ったゲーミフィケーションを5つの基本要素に分類する方法を紹介します。5つの基本要素

1.パフォーマンスプレーヤーにどの程度うまくいっているか、進んでいるかを知らせること。アクティビティで特定のタスクを実行すると、トロフィーやバッジが与えられ、進捗状況を知らせるレベルやポイントなどのインジケータが表示されます。または途中や終了後に結果が知らされます。

SHLのパーソナリティ検査OPQでは、回答に時間がかかり過ぎたり早すぎたりするとポップアップが表示され、注意が促されます。

2.エコロジカル

アクティビティ内の環境に偶然の要素を取り入れること。その他には時間を制限したり、経路を選択させたりすることもこの要素に含まれます。アクティビティをコントロールできる幅に関連する要素です。

SHLのコンタクトセンター・シミュレーション(日本未発売の接客アセスメント)では、特定の目標を達成するために、複数のシミュレーション・ツールを選択することが可能です。

3.ソーシャル

自分のパフォーマンスを他の人に共有できること。個人の順位を示すリーダーボードを表示したり、チームごとの活動を表示したりします。獲得したバッジやランク、タイトル等で自分のパフォーマンスを示します。

4.パーソナル

アクティビティに意味を見出し、やる気を引き出すこと。繰り返し行われる行動には目新しさが必要です。アクティビティを選択式にして、プレーヤーにいくつ参加するか、どのように進めるかといった選択肢を与える方法もあります。プレーヤーとアクティビティを密接に結びつけるためのサウンド、アニメーション、バイブレーションなどのインターフェースもこの要素も含まれます。

SHLのVerify Interactiveは、受検者の回答する方法を複数用意しています。スマホやタブレットのタッチスクリーン、PCのマウスを使ったドラッグ&ドロップ機能、矢印ボタンを使った回答入力などのインターフェースを使うことができます。

5.フィクション

アクティビティにストーリー性を持たせること。このストーリー性は空想的なものであったり、職務に関連するものであったりします。 SHLのコンタクトセンター・シミュレーション(日本未発売の接客アセスメント)では、受検者は混乱した顧客から怒った顧客まで、さまざまな架空の顧客と関わり、適切に対応するよう求められます。

ゲーミフィケーションの価値

ゲーミフィケーションアセスメントが従来のアセスメントよりも候補者のエンゲージメントを高めると企業は期待していますが、そんなに単純ではありません。人材選抜におけるゲーミフィケーション研究は新しく、まだ多くの疑問が残っています。ROI(投資収益率)

ゲーミフィケーションは、ゲーム要素の数や種類をうまく抑えれば比較的安価に導入できます。当然ですが、コストと効果はどのような要素をどれだけ選択するかによって決まります。企業は導入に際して明確な目標を持ち、コストと効果を検討する必要があります。研究者はシリアスゲーム(ゲームベースアセスメント)を一から開発するよりも、既存のアセスメントにゲーム要素を加える方が、高い投資対効果が得られると指摘しています。候補者のエンゲージメント

企業にとって候補者が真剣に選考に臨むことは重要です。ゲーミフィケーションが候補者のエンゲージメントに与える影響に関する学術的な研究は増えてきていますが、ゲーミフィケーションが候補者のエンゲージメントやモチベーションが高めると結論づけるまでにはいたっていません。ある研究では、帰納的推論テストにおいて従来テストとゲーミフィケーションテスト(3Dアニメーション、没入型ストーリー、即時フィードバック、ドラッグ&ドロップによる対話を追加したもの)を比較したところ、テストの得点の違いは見られず、ゲーミフィケーションテストの受検者は、従来テストの受検者よりもテストに対するモチベーションが低いという結果になりました。ゲーミフィケーションテストの受検者は集中力が低く、不安を感じていたため、ゲーミフィケーションは候補者体験を損なう可能性があることが示されました(Geimer, et al, 2015)。研究者らは、選考評価を受ける際に否定的なフィードバックを与えることは、不安を増大させ、試験で自分のスキルを発揮する機会があるという受検者の認識を低下させ、受検者のモチベーションを低下させる可能性があると結論づけています。

新しいアセスメント方法を導入する際には、受検者の反応を注意深く考慮する必要があります。研究によると特定のゲーミフィケーション要素は、受検者の特定の心理的ニーズを満たすことでエンゲージメントに影響を与える(Suh, et al, 2018)ため、アセスメントの目的に合ったゲーミフィケーション要素を選択することに注意を払う必要があります。

本コラム前編では、ゲーミフィケーションについてご紹介しました。次回中編では、ゲーミフィケーションに対する受検者の反応と、アセスメントの妥当性における影響についてご説明いたします。

(© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved)

オンライングループ討議演習の限界

オンラインによるシミュレーション演習は、対面と同様に多くのコンピテンシーが測定できる一方、対面よりも測定しにくい行動があります。発言時の動きが制限され、聞き手の反応が見えにくいことによる影響を受けるためです。特にこの影響が顕著に表れる演習は、グループ討議演習のように複数の参加者が取り組む演習です。例えば、オンラインのグループ討議演習では、対面で実施する場合と比べ、発言のタイミングが重なりやすいです。そのため、発言のタイミングが重なったときにも臆せず発言をする人は、より発言数が多くなります。一方で、自分よりも他者を優先にする人は、発言のタイミングが見えにくくなり、より発言が控えめになります。「自分よりも他者を優先にする人」を高く評価したい場合、このような参加者は、発言数の少なさから十分に評価できなくなるリスクがあります。最近では、新卒採用選考において、以前のように対面でのグループ討議演習での実施を検討する企業が、少しずつ増えているように感じます。

マスク着用有無による評価の違い

現時点では、日本国内で対面アセスメントを実施する場合、マスク着用での実施を想定する可能性が高いでしょう。マスク着用ができない参加者への配慮が求められるなど、実施する上での課題を考慮する必要はあるものの、コロナの感染リスク防止という観点から、マスク着用での演習実施が現実的であるといえます。では、マスクを着用した場合と着用しない場合では、評価に差は生じるのでしょうか。今回のコラムでは、マスク着用そのものに対する個々の心理的(あるいは行動的)な影響を考慮せず、演習時に表面化された行動のみを評価対象した場合に、評価に大きな差が生じるかを検討してみます。

約3年前と今年、当時学生だった方に対し、対面で同じテーマのグループ討議演習を実施しました。全体のサンプル数は約1500名です。その様子を当社のアセッサーが、同一の基準で5段階の評価をした結果、各段階をつけた割合は以下の通りとなりました。

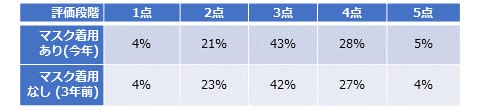

<グループ討議演習 総合評価の傾向> 約1500名のサンプル数を評価した際の内訳

※5点が最も高く、1点が最も低い

前述の通り、「当時の学生」が評価の対象であり、サンプル対象が異なるため、全体の傾向をとらえるだけになりますが、概ね評価の段階に差が生じなかったといえます。

尚、当社では項目別に評価を行っています。各項目の評価結果の傾向は以下の通りとなります。サンプルは総合評価と同じです。

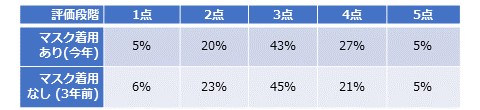

<グループ討議演習「情報を分析し、論理的に考えを伝える行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

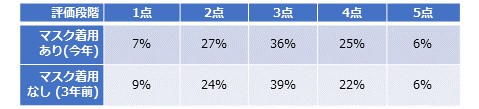

<グループ討議演習「議論をリードし、積極的に話を先に進める行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

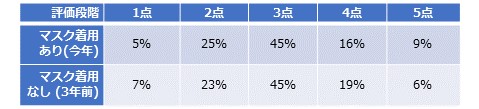

<グループ討議演習「他者に配慮を示し、チームに協力・協調する行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

いずれの項目も、ほぼ評価に同じ傾向が表れています。つまり、マスクを着用している環境であっても、マスクを着用していないときと同様に評価が可能であることが示されています。

ただし、前述の通り、マスク着用による個々の心理的な影響を考慮していないため、そもそもマスクを着用しているという時点で自分のベストプレーが発揮できないという参加者は、オンラインで実施する場合よりも不利になるというリスクはあります。しかしながら、オンラインで演習を実施するよりも、マスク着用の対面グループ討議演習のほうが、マスクを着用しない対面グループ討議演習と同様の評価項目が評価可能であるという傾向が見受けられます。将来的に業務を遂行する上で、オンラインよりも対面での会議を行う可能性が高いのであれば、たとえマスク着用が必要であっても、対面でのグループ討議演習を実施するほうが仕事の場を模しているといえるかもしれません。

マスク着用を前提としたグループ討議を実施する際の留意点

マスク着用を前提としたグループ討議演習を実施する際には、マスク着用の目的を明示するとともに、マスク着用ができない参加者やマスク着用により参加しにくいと感じる参加者への配慮を検討する必要があります。また、マスクを着用するとお互いの声が聞こえにくくなる傾向があるため、声が聞こえやすい環境での実施を推奨します。もちろん、一定数が集まった会議の実施が可能な時期であることが前提とはなりますが、このように実施環境を十分に整備することで、マスクを着用したままであってもグループ討議演習を実施し、マスクを着用していない状況と同様に参加者を評価することは可能であるといえるでしょう。コンピューター適応型テスト(CAT)は、現代の心理測定テストにおいて高く評価されていますが、どのような場面においても優れているのでしょうか?

イン・リン(SHL研究開発チーム主任研究員)

コンピューター適応型テストとは何か?

コンピューター適応型テストはCATと略され、アセスメントの世界でホットなトピックです。面接では、受検者が自分について話したことにあわせて質問を変えます。同様に、といっても判断を下すのは人間ではなく数学的なアルゴリズムですが、コンピューター適応型テスト(CAT)は各受検者に合わせて次に出す問題を自動的に調整します。たとえば、受検者が中程度の難易度の問題に正解した場合、アルゴリズムはより難しい問題を出して、受検者の能力の上限をテストします。一方、受検者が中程度の難易度の問題に不正解だった場合、アルゴリズムはより簡単な問題を出し、受検者の能力の下限を測定します。このように、CATは、各受検者に合わせて出す問題を調整し、限られたテスト時間の中で収集できる情報を最大化します。

コンピューター適応型テスト(CAT)は優れているか?

CATは知的能力テストで驚異的な効果を発揮し、測定の精度を損なうことなく、テスト時間を半分に短縮します。そのため、CATが優れた最新の心理測定テストの特徴として歓迎されていることは驚くべきことではありません。あるテストがCATのテクノロジーを利用していれば、それだけで問題項目が固定されているテストよりも高品質であると見なされるほどです。

知的能力テストにおいてはCATが優れていることは明らかです。しかし、パーソナリティやその他の非認知的な要素のアセスメントにおいてはそれほど明白ではありません。知的能力テストにおいて、受検者が問題の答えが分からない場合に回答できる「ふり」をすることはありません。しかし、パーソナリティに関する質問は、受検者が自分自身について言っていることに依存します。たとえば、受検者に「私はオープンマインドです」という文章にどの程度同意するかを尋ねる場合があります。このような質問は、特に利害が大きい場合に、自分をよく見せようとする可能性があります。この問題に対処するために、強制選択の質問形式があります。たとえば、受検者に「私はオープンマインドです」と「私は几帳面です」という2つの文章のうち1つを選択するように求めます。よく見せようとすることへの対抗策として強制選択形式を使用する場合、鍵となる重要な点は、一度に提示される選択肢を同じように望ましいものにすることです。

強制選択形式により複雑さが増し、パーソナリティの多次元的な性質と相まって、CATテクノロジーの適用はより微妙なものになります。一方では、CATが測定精度を向上させようとします。他方では、強制選択形式によって社会的望ましさのバランスをとる必要性があり、出題プロセスに大きな制約を課します。先行研究では、この2つの力のせめぎ合いについて、それでもCATが勝っていることを示しています。受検者の回答に合わせて質問が調整されるテストは、質問がランダムに選択される同様のテストよりも測定の正確性がはるかに高いという結果でした。

人事アセスメントにおけるコンピューター適応型テスト(CAT)

先行研究は有望な結果ではありましたが、比較対象となっているランダムに質問が選ばれるテストは、実務上は現実的ではありません。より現実的な比較として、Lin、Brown、Williams(2022)が最近発表した研究で、CATをOST(Optimal Static Test: そのテストに最適な質問項目が固定されているテスト)と比較しました。2つの状況で比較しました。まず、テストの冒頭で、ほとんど受検者の情報を収集できておらず、CATが受検者に合わせて出題するための情報が不足している状況です。次に、テストの終盤で、限れたアイテムバンク(質問群)がさらに少なくなり、CATの出題プロセスに厳しい制限がかかっている状況です。結局、OSTと比較したCATの利点は、残念ながら最小限でした。CATはOSTよりコストがかかるので、投資効果を考えるとやる価値がないという結果でした。

では、CATは知的能力以外の複雑なテストでは見込みがないのでしょうか?必ずしもそうではありません。必要な「エサ」が十分に与えられれば、OSTを上回る、有意義な結果を出します。

- 受検者の情報を十分に与えてください。受検者の情報を集めるためには、ある程度の時間が必要です。

- より多くの質問を追加してください。そうすることで、特に制約がある場合に、CATを実行するための幅広い選択肢を用意できます。

CATに「エサ」を与えることを忘れないでください。さもないと、CATをケージから出す価値がないかもしれません。

CATといえば知的能力テストですが、パーソナリティ検査への応用について研究した結果のご紹介でした。先日SHLはSHLラボを立ち上げ、研究開発に一層投資するとプレスリリースを出しました。今後のさらなる研究活動に期待しています。

企業にとって、専門家とはどのような存在でしょうか。理論的な話をするばかりで、現場には向かない存在でしょうか。ある特定の分野にしか、関与しない存在でしょうか。 本コラムでは、現場で活躍できるような実践家、プラクティショナー(practitioner)としての専門家像を紹介し、専門家を対象としたアセスメント方法について論じます。複雑で不安定な実践現場

専門家という立場は、「現場のことをわかっていない」と批判を受けることがあります。組織学習研究・哲学者のドナルド・ショーンは、専門的な知識に基づいて理論や技術を選択・適用するといった専門家像では、現場の実践状況には適さないと批判しました。現場の労働者が直面する状況の多くは、複雑で絶えず変化するものであり、専門的な状況や理論だけでは解決できない固有の状況だからです。ショーンは実践現場の不安定性について次のように説明しました。ショーンが述べたように、専門的な理論や技術を扱う現場であっても、その理論や技術が常にアップデートされる状況にあり、既存のものから選択・適用するだけの専門家像では通用しないのです。では、現場で活躍する専門家像とは、どのようなものでしょうか。

現場で活躍する専門家像

ショーンは、新たな専門家像を探究するために、建築家、精神分析家、エンジニア、都市プランナーなど、様々な実践家の事例を分析しました。そして、現場で活躍する専門家に共通する特徴として、「省察的実践(reflective practice)」を挙げました。この特徴について、ここでは、簡単な例をもとに説明をします。ショーンは、現場で活躍している専門家の例として、次の二例を示しました。

・ある市場調査の専門家は、新しい製品に対する消費者の反応をモニタリングしているうちに、消費者がその製品について、まったく想定していないような使い方をしていることを発見し、消費者が発見した利用法に沿って、その製品を考え直していく。

(ショーン,2017,p.52)

専門家というのは、不安定な状況の中でもまず専門的な知識や技術を適用します。しかし、不安定な状況下では、予期せぬ事案が発生します。上記の医者の例でいえばマニュアルで説明がつかない診断結果、市場調査の専門家の例でいえば想定外の消費者の行動が、これに当たります。

このとき、顕在化した予期せぬ事案を単なる例外として扱うのではなく、今までの理論を省察した上で、その事案を考慮して理論を再構築することが求められるのです。予期せぬ診断結果を目の当たりにした医者は、これまで使っていた診断マニュアルを見直し、予期せぬ結果を反映させた新しい診断方法を考えます。消費者の予期せぬ利用方法を目にした市場調査の専門家は、その利用方法の発見をきっかけに、これまで想定していた製品の在り方を振り返り、再考するのです。このような専門家像を、ショーンは「省察的実践家(reflective practitioner)」と表現しました。省察的な実践こそ、専門家に期待されるパフォーマンスの中核をなすのです。

このショーンによる省察的実践家の考え方は、主に教育・研修や組織開発の研究において取り上げられるようになり、組織開発の研究に取り組む立教大学の中原淳教授と南山大学の中村和彦教授の書籍『組織開発の探究』の中でも紹介されています。

専門家に対するアセスメント

ショーンが示した専門家像を前提とした場合、専門家のアセスメントはどのような方法をとるべきでしょうか。ここでは二つの方法を提案します。◇ 適性検査によって現場への適性を測る

一つ目は適性検査です。

専門家にあたる人材を「専門家タイプ」と一括りにすることはできません。専門家の中でも、働く現場の環境や職務によって適性があるはずです。適性検査は、専門的な技術や知識とは異なる観点から、客観的に人材を評価できます。この点で、専門家のアセスメントにも効果的といえます。

◇ 省察的実践状況をシミュレーションする

二つ目は専門家向けのシミュレーション演習です。

一般的なシミュレーション演習では、前提知識等は必要としない場面を設定します。このようなアセスメント方法は、汎用的な能力やポテンシャルの有無を測る上で重要ですが、専門性に関わる側面を評価することはできません。

ショーンの述べた省察的実践状況をアセスメントに応用して考えると、専門家向けのシミュレーション演習には、次の①~③のような場面設定が適しています。

①最初に専門的な技術や理論を適用すべき状況を与える

②その後、適用した技術や理論だけでは通用しない、想定外の事象を与える

③想定外の事象についても反映させた技術や理論を再構築させる

この場面設定の中で、理論の適用だけでなく再構築ができる、もしくはそれに近い行動をとれるかどうかを観察することで、現場での活躍を予測するのです。

ショーンによる専門家像の価値

ショーンは、実践的な状況を重視し、プラクティショナー(practitioner)という表現を用いて専門家像を示しました。様々な専門家による実践の構造を横断的に研究した点だけでなく、専門家と実践家という二つの立場を強く結びつけた点も、彼の大きな功績と言えます。技術変革の激しい現代にこそ、彼の専門家像は、企業が求める人材にぴったりマッチするのではないでしょうか。参考文献

中原淳・中村和彦(2018)『組織開発の探究:理論に学び、実践に活かす』ダイヤモンド社

ショーン,D.A.(2007)『省察的実践とは何か:プロフェッショナルの行為と思考』(柳沢昌一・三輪健二監訳)鳳書房(原著出版:1983年)

ショーン,D.A.(2017)『省察的実践者の教育:プロフェッショナル・スクールの実践と理論』(柳沢昌一・村田晶子監訳)鳳書房(原著出版:1987年)

「長年この適性検査を使っているけど、時代とともに人材ニーズが移り変わる中、このままでいいのだろうか・・・」そんな思いを抱く採用ご担当者は少なくないと思います。これは、すでに日本エス・エイチ・エルの商品をご利用中のお客様も例外ではないでしょう。

「今までずっと玉手箱を使っているけど、他にはどんな適性検査があるの?」そんな疑問にお答えするために、本記事ではSHLの人気適性検査シリーズをご紹介します。

ところで、日本エス・エイチ・エルの適性検査には、計数科目、言語科目、英語科目の中にも、さらにいくつかの種類の科目があるのをご存じですか?同じように言語の能力を測る科目でも、どのような側面の言語能力を測るかによって科目が異なるのです。コンセプトに合わせて各科目を組み合わせ、成り立っているのが適性検査なのです。

※以下のすべての適性検査に「パーソナリティ検査OPQ」が付属しますが、共通科目のため説明を割愛します。

言語・計数・英語搭載のオールラウンダー「玉手箱Ⅲ」

幅広い業界・幅広い職種でご利用いただいている、当社のロングセラー適性検査です。「SHLの適性検査といえば、玉手箱」というイメージをお持ちの方も多いと思います。言語・計数・英語という定番の科目がセットされていることに加え、全体実施時間の短さ(=受検者への負担の少なさ)も魅力です。与えられた情報を手早く把握できる能力、その中で「何が重要か」を察知し、効率的に情報を処理する能力を測定する科目群で構成された、バランスの良い適性検査です。特に、状況の大枠をすばやく理解し適切に立ち回ることが求められるような職種でよく活用されています。玉手箱ⅢはWebテストですが、マークシートテストの「IMAGES」もございます。詳細はお問合せください。

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

論理的思考力の測定に特化「GAB」

玉手箱Ⅲとならぶ当社の人気ロングセラーシリーズです。搭載科目は言語と計数です。玉手箱の科目群よりも少し時間をかけ、受検者がじっくりと言語もしくは数値情報を吟味し、論理的な解答にたどりつく能力を測定します。この情報社会において、提示された情報を把握できるだけでなく、その背後にある理論関係を正しく整理できることや、情報を組み合わせて新たな解を導けることもまた重要な能力と言えるでしょう。GABの高得点者は、論理的・合理的な思考をしたり、データを解釈・活用することが得意な傾向があります。なお、言語と計数以外に、オプション科目を追加することもできますのでご相談ください。

GABシリーズには、Webテスト(WebGAB)、テストセンター(C-GAB)、マークシートテストがございます。詳細はお問い合わせください。

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

IT職へのポテンシャルを測定「CAB」

IT職採用企業に絶大な人気を誇るのがCABです。CABは、パズルのような非言語情報からなる様々な知的能力科目の成績を通して、IT職への適性を測定する適性検査です。特にIT職の未経験者採用を実施する企業において非常に多くご利用いただいています。パーソナリティ検査の結果も一部加味し、プログラマー、システムエンジニア、カスタマーエンジニア、プロジェクトマネージャーなどの幅広いIT職への適性を的確に予測します。IT人材の不足が深刻になっている昨今、ニーズの伸びている適性検査です。CABについては、こちらの記事でも詳しくご紹介していますので、関心のある方はご覧ください。 ※CABシリーズには、Webテスト(WebCAB)、テストセンター(C-CAB)、マークシートテストがございます。詳細はお問い合わせください。固定観念にとらわれない発想力を問う水平思考を導入「RAB」

「水平思考」をご存じですか?情報を掘り下げ、可能性を排除してゆき、論理的な唯一の解にたどりつくような思考の方法を「垂直思考」といいます。これに対して、水平思考は「あの可能性もある、この可能性もある」というある種混沌とした情報の中で思考を進め、様々に視点を変えながら、妥当と考えられる解を導く特殊な思考法を指します。この水平思考を導入した適性検査がRABです。固定観念にとらわれず、混沌とした情報の中から法則性を見出し、答えを導く必要があるような職務への採用におすすめです。受検料 1,000円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

その他:オリジナルWebテスト

これまで見てきたように、SHLの適性検査は様々な科目を組み合わせることで成り立っていますが、お客様のご要望により自由に科目を組み合わせてオリジナルのWeb適性検査を作成することも可能です。「当社が見たい能力の科目だけを組み合わせて、独自のテストを作りたい」という場合は、ぜひお問い合わせください。もし科目の選択に迷う場合は、当社のコンサルタントにご相談ください。採用したい人材像や職務に求められる能力をヒアリングの上、適切な搭載科目をご提案いたします。

サラ・マックリーン(SHLシニア・ディレクター)

対策

この結果は個人や組織にとって何を意味するのでしょうか?私たちはおそらく、自分たちはもろいものだ、とかつてないほど感じています。人間関係を保つことが難しくなり、「通常の」生き方や働き方が完全に考え直され、独立してやっていくことを余儀なくされました。頼れるのは、自分自身とすぐ身近にいる人たちだけです。

職場では、人とのやり取りや人間関係が損なわれました。仕事は「作業」や「やることリスト」に姿を変え、人生の他の側面(「楽しい」ものではなく、単に日常生活)が機能できるように注意深く管理されます。同時に、組織や社会は、「ダイバーシティ・公平性・インクルージョン」の重要性に目覚めよという世論に直面しています。従業員が報酬や認知や経験に対してより包括的なアプローチを要求するようになり、「大量退職時代」は企業が従業員に提案する価値を再考するようさらに大きな圧力をかけています。さらに、ワークライフバランスと柔軟性をめぐる従業員の期待も変わっています。特に在宅勤務ができるかどうか、という点に関してです。

パンデミックは勤務環境に不確実性を生み出し続けています。経営者、人事部、採用担当者は、コロナ禍で、現職者集団と応募者集団で「回復力」と「適応性」のポテンシャル得点が変わってきている可能性があることを考えるべきです。

この経験で多くの人がトラウマ(心的外傷)を感じ続けていることに、疑いの余地はありません。私たちは今、癒しと活性化のプロセスを開始しなければなりません。

1. リーダーが共感を示す

米国労働者の90%は共感的リーダーシップが職務満足度の向上につながると信じており、79%はそれが従業員の離職率を低下させると思っています。「共感」は、信頼に基づく組織風土を構築する上で重要な推進力です。しかし、これを実践するリーダーは必ずしも多くありません。今、私たちが癒しのプロセスを始めるとき――つまりコロナウィルスと共存して「大量退職時代」を「大量定着時代」に逆転させようとするとき――、従業員はこれまで以上に共感を必要とします。組織のトップから始めるべきです。リーダーが従業員の声に耳を傾けること、定期的に従業員から率直なフィードバックをもらいそれに基づいて行動すること、従業員一人ひとりの状況やニーズを踏まえたサポートを提供すること、これらを実行する仕組みが必要です。

リーダーはまた、自分の思い込みから離れ、自ら従業員の考えやフィードバックや提案を求めることが必要です。従業員の能力開発を促進し、積極的に昇進や重要ポストへの任用を行うことで、期待し、信頼していることを示してください。これまでの確立されたやり方にこだわるのではなく、新時代に合わせた柔軟な対応と改革が求められています。

2. 従業員一人ひとりと心理的契約を結ぶ

米国では約3分の1の従業員が転職先を決めないまま退職を考えています。私たち皆が経験している不確かさ、混乱、不安などを考えると、これは非常に驚くべきことです。生活の激変は、実際に従業員と組織の間のダイナミクスに大きな変化をもたらしました。これからの従業員は物理的または金銭的な結果以上に、柔軟性、幅広い価値や貢献をもとに、職務や会社を評価します。つまり、その仕事は本当にハイブリッドか?リーダーは本当にチームを大切に思い、従業員が社会に貢献できるようにしているか?意思決定は公正かつ透明か?新しい役割を担い新しいスキルを身に付ける機会があるか?会社は私、私の能力、コミットメント、可能性を本当に信じていて、私が活躍できる場を与えてくれるか?

これからの従業員と現在の従業員では、自分たちの生活と仕事を評価する基準が大きく異なります。従業員一人ひとりとのつながり、彼らが求める成長と柔軟性を促進する組織風土やキャリアや仕組みを作ることができない会社は、今後生き残ることができないでしょう。

3. 組織全体に信頼を可視化させる

長い間、多くのビジネスの中核は凍結されていました。中間管理職層は電子メールを上下の階層に回すだけで、意思決定の説明責任や権限委譲を感じられずにいました。信頼に基づく組織を構築したいならば、それがビジネス全体で目に見える形で実行されていることを確認してください。マネジメントチームは意思決定を下す権限を与えられているでしょうか?それとも、官僚主義で身動きが取れない状態でしょうか?

管理職は物事を起こすために存在します。部下のやる気を起こさせ、問題を解決し、機会を特定し、従業員が毎日自分自身と自分の仕事に満足しているようにします。組織とその風土を大きく変える方法の1つは、マネジメントチームにビジネスを運営する権限を与え、稟議や承認を受ける必要性を少なくすることです。彼らにビジネスのビジョンと戦略についての明確な目的とミッションを示してください。すぐに、信頼と権限委譲が浸透した会社であると受け止められるようになります。

4. 帰属意識を高める

私たちは自分たちの仕事を、利益創出だけでなく、より大きな何かと結びつけたいと願うようになりました。サステナビリティ(持続可能性)とインクルージョン(包括性)は、企業が世界の舞台で評判の良い組織として立つために欠かせないものです。組織内で、これらが日常の経験として真実でなければなりません。調査研究の結果は、より多様性があるチームがより大きな結果を達成することを繰り返し示しています。帰属意識の醸成が重要性を増す中、「違いを認めること」と「価値観を一致させること」の間のバランスを見つけることが、組織にとって極めて重要になるでしょう。

従業員はますます、経営者に公正さや、プロセスと意思決定における客観性を求めるようになるでしょう。会社の目的とそれが今日の世界で適切かどうかを吟味することから始めましょう。従業員は活気に満ちたつながりを感じていますか?全員がその目的に関連していて、それは日々の仕事の中で目に見えるものですか?あらゆる部門や職種にわたって個人とチームの貢献を認めて感謝することも、会社の目的とミッションを可視化し、従業員が組織に所属しているという感覚を構築するための優れた方法です。

5. 楽しむ

人生は(当然のことながら)非常に深刻で、多くの人にとって信じられないほどタスク志向になってきました。しかし、人間として、楽しみを持っている必要があることを忘れないでください。社会的なつながりの中でやり取りをする時間を見つけ、個人やチームが一息ついて自分らしくあることができるようにしましょう。仕事は目的地ではなく旅であり、その過程での人間関係や笑い、そして楽しみは、達成された結果よりも記憶に残ることが多いものです。

まとめ

パーソナリティは時間を超えてかなり安定しているものの、人生の大きな出来事によって変化することが研究で明らかになっています。この2年間、世界はコロナ禍という、稀有で破壊的な出来事による集団的トラウマを経験しました。SHL研究チームがパーソナリティ検査OPQを使用して、この期間にコロナ禍がパーソナリティに与えた影響を調べたところ、コロナ禍の前後でコンピテンシー得点が一貫して低下していることがわかりました。具体的には、「適応力」と「回復力」の平均得点がそれぞれ5%と8%低下し、コロナ禍によって人々がそれらの行動を示すことがより困難になっていることを示唆しています。

コロナ禍の真っ只中、「ダイバーシティ・公平性・インクルージョン」や「大量退職時代」など他の社会問題が起こりました。組織は変化を迫られ、コロナ禍からの回復がより困難になっています。このことは、組織は癒しのプロセスを開始すべきだという明確なメッセージを伝えています。リーダーに求められているのは、共感をもって適応しリードすること、一人ひとりの従業員と心理的契約を結ぶこと、組織全体に信頼を可視化させること、社員の帰属意識を高めること、そして最後に、プロセスを楽しむ時間を見つけること、です。

今こそ私たちが変わるチャンスであり、変わらないことのリスクは非常に大きいです。トラウマに苦しんでいて正しい癒しの方法を知らない社会は、関係者だけでなく組織にも悪影響を及ぼします。リーダーは今、物事が違ってきていることを認めなければなりません。実際、パーソナリティの変化は私たちが苦しんできたことの表れです。優先順位も変わりました(たとえば、利益vs目的)。考え方や文化、優先順位を進化させることのできるリーダーが、明日の繁栄する組織で成功するリーダーでしょう。

この白書は以下のURLから入手することができます。

https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/how-the-pandemic-changed-our-adaptability-and-resilience/

(ダウンロードするにはお名前や所属組織名などの入力が必要です)

また、この白書の概要は、当社タレントマネジメントソリューションサイトのコラム「コンサルタントの視点」でもすでに取り上げました。

/column/perspective/220408skiyota/

コロナ禍の前後のOPQ得点を比較したこの調査。同一受検者が2回受けた結果ではないので、厳密にいえば、「適応力」と「回復力」のコンピテンシー得点が下がったことがコロナ禍によるものかどうか、結論付けることはできません。しかしながら、合わせて1万人以上の大量データを基にしていることを踏まえると、ひとつの可能性として置くことはできるのではないでしょうか。皆様の実感に合っていますか?

リモートワークが新入社員の能力開発に与えた悪影響

新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした変化の一つに働き方があります。感染予防のために普及したリモートワークは、業務効率を向上させるとともにいくつかの弊害をもたらしました。弊害の一つが人材育成に関する問題、特に新入社員のオンボーディングと能力開発への悪影響です。新入社員が業務を円滑に進めるためには、周囲の支援が必要です。また支援を得るためには、支援者との人間関係が必要です。各業務に最適な支援者が誰か、その人はどんな人なのかを知らずに適切な支援を得ることは困難です。出社勤務が当たり前のコロナ以前では、社内の人間関係構築は今よりもずっと容易でした。現在のように、社内での偶然の出会いがなく、非言語情報が制限されたリモートワークで新しい人間関係を作ることは容易なことではありません。また、新入社員は支援者の手をわずらわせたり、迷惑をかけたりしたくないという思いから、支援要請の適切なタイミングを慎重に計ります。しかし、リモートワークでは適切なタイミングを見定めづらいため、支援要請をためらってしまうおそれがあります。リモートワークはこのように新入社員のオンボーティングと能力開発を阻んでいるともいえるのです。

支援の重要性

当社もリモートワークによる新入社員育成の停滞を経験し、人間関係構築の改善策としてリモートと出社のハイブリット勤務体制を敷きました。この施策の効果を検証するため、新入社員の得た支援回数とパフォーマンス(コンピテンシー、業績等)との関係を調査すると、支援回数といくつかのパフォーマンス指標との間に相関関係が確認できました。この調査は、社員にとって支援を得ることは仕事の成功と自身の成長につながり、マネジャーにとってチームや部下を支援することはチームの目標達成と部下育成を実現するための最も基本的で重要な手法であることを、改めて認識する機会となりました。

組織を優れた支援環境にするには何をすべきなのでしょうか。支援環境を改善するためのヒントとして、組織心理学の大家であるエドガー・シャインの「支援」に関する知見をご紹介します。

成功する支援関係

支援とは助けることです。エドガー・シャインは著書「人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則」で、支援は物事を推し進めるための基本的な人間関係と表現しています。支援は日常生活では当然の行為ととらえられているため、意識されることはあまりありません。また、支援が感情にどのような影響を与えるかもほとんど知られていません。支援を行うには、支援者とクライアント(支援される人)の間に理解と信頼がなくてはなりません。支援者にとって理解はいつ支援を申し出ればいいかを知るために必要であり、クライアントにとって信頼は真の問題を突き止め、支援を受け入れ、解決策を実行するために必要です。支援を円滑に進めるためには前提となる人間関係の構築が不可欠です。

支援関係における7つの原則

優れた支援環境を作るために知っておくべき支援の原則は、以下の通りです。1.支援者とクライアントの両方に用意ができていると効果的な支援が生まれる

支援者とクライアントは自分が支援に関わる意図と自分の感情、欲求をよく理解しておいてください。実際は支援したいとも支援を受けたいとも思っておらず、別の意図を持っているかもしれません。また、支援しようとする努力が受け入れられなくても腹を立てず、よく考えてみてください。相手は支援を受け入れられる状況になかったかもしれません。

2.支援関係が公平なもののとき、効果的な支援が生まれる

支援を求める人は支援者よりも一段低い位置にいるという感覚を持ちます。支援者はクライアントが本当に望むことは何かを確認し、どうすれば最高の支援ができるかを尋ねてください。この質問によってクライアントは主体性を取り戻し、支援を受け入れやすくなります。クライアントは支援者に何が役に立っていて何が役に立たないかをフィードバックしてください。支援者は、間違った支援や行き過ぎた支援がクライアントに不快な思いをさせていることに気付いていないかもしれません。

3.支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる

支援者はクライアントがどんな支援を具体的に必要としているかを必ず確認し、情報を打ち明けてもらえる信頼関係を築く必要があります。また、支援が継続している場合は、その支援がまだ役に立っているかを確かめてください。クライアントは支援が役に立たないと感じたら、恐れず支援者にそう伝えてください。クライアントのフィードバックがなければ支援者には知る術がありません。

4.言動のすべてが人間関係に影響を与える介入となる

支援者もクライアントも、自分の言動が支援関係に影響を与えていることを自覚すること。どのような介入をしたいのかを踏まえ、どうコミュニケーションするかを選ぶべきです。支援者がクライアントにフィードバックする際、判断を最小限にとどめ現実の姿を記述的に伝えてください。こうすればクライアントもフィードバックを評価できるからです。支援者はクライアントに対する不適切な励ましと不適切な修正を最小限にすること。

5.効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる

支援者はクライアントからどんな支援を求められようとも、先入観を持たず純粋な問いかけからはじめてください。このことがクライアントの地位を高め、クライアントの本当に求めていることを理解することにつながります。

6.問題を抱えている当事者はクライアントである

支援者は信頼関係が築かれる前に行き過ぎた支援を行わないようにすること。支援者がすべて知っていると思う問題であっても、それはクライアントの問題であって支援者の問題では無いことを常に意識してください。何が最も効果的かを決めることができるのはクライアントだけなのです。

7.すべての答えを得ることはできない

支援者がすべての問題を解決できるわけではありません。支援者は自分の経験が問題解決に役立つと考えたい気持ちに駆られます。解決策を導き出すことができなくなった場合は、クライアントと現在の問題を分かち合うことが最善の策です。行き詰っていることを伝えることは、クライアントが自発性を取り戻すきっかけとなります。

まとめ

効果的に支援するためには、支援者はクライアントの感情の動きに敏感になり、双方にとって適切な支援関係を構築できるようにすること、クライアントが本当に求めているものを一緒に探索し、クライアントが自立的に問題を解決できるように支援することが大切です。この知見を活用するために、まずは自社内の支援体制がどうなっていて、実際にどのように機能しているかについての現状を把握することからはじめてみてください。そのうえで、円滑な支援の妨げとなっている問題を特定し、問題解決策を検討する際に7つの原則のどれが足りないのかについて考えてみてください。

誰もが支援を得やすい環境を作ることは、新入社員のみならず全社員の仕事の成功と成長に貢献します。

※参考文献

エドガー・シャイン著、金井真弓訳、金井壽宏監訳(2009).『人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則』. 英治出版