OPQを面接で活用する

OPQは採用面接で使われるアセスメントです。一般的には応募者書類として履歴書、職務経歴書と一緒に面接官に配布され、これら情報を踏まえて面接官は面接を行います。履歴書や職務経歴書は誰にでも読むことができるものですが、OPQは各尺度の意味、得点の出現率、因子の組み合わせによる解釈、信頼性などについての知識が全くない人には、理解するのに時間がかかってしまいます。採用担当の方は、必ず新任の面接官に対してOPQの読み方を事前に説明してください。面接官は、OPQ結果を面接前に読み込み得点結果を解釈し、質問を準備します。このプロセスを経ることで面接官は応募者の特徴について仮説を持つことができ、面接の場では深い対話が可能となり、応募者の本質に迫る情報を多く得ることができます。 OPQを面接で活用することは、事前にOPQをしっかりと読み込むということなのです。

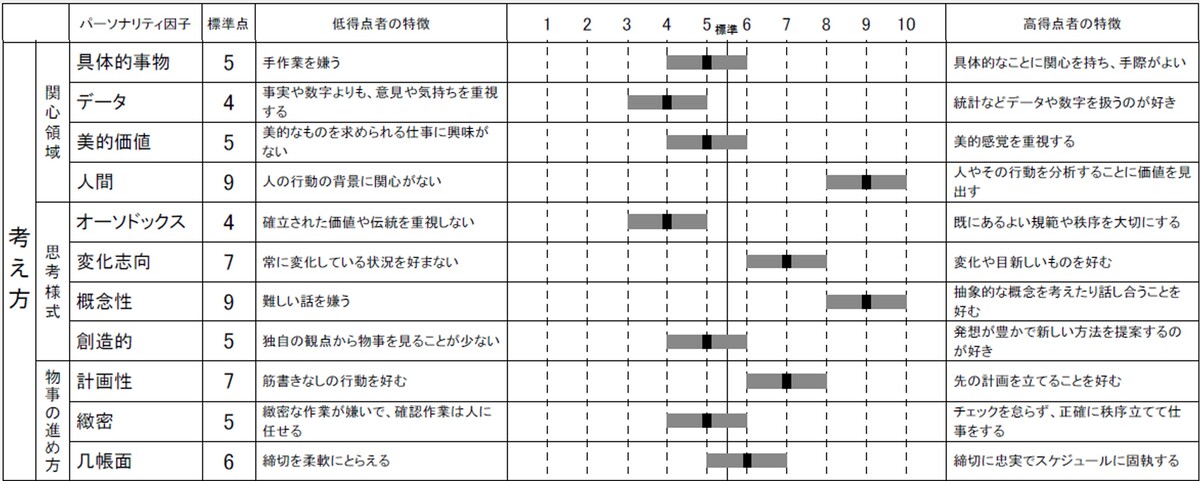

では2名のOPQプロファイルを例に結果の解釈と質問の準備をやってみます。

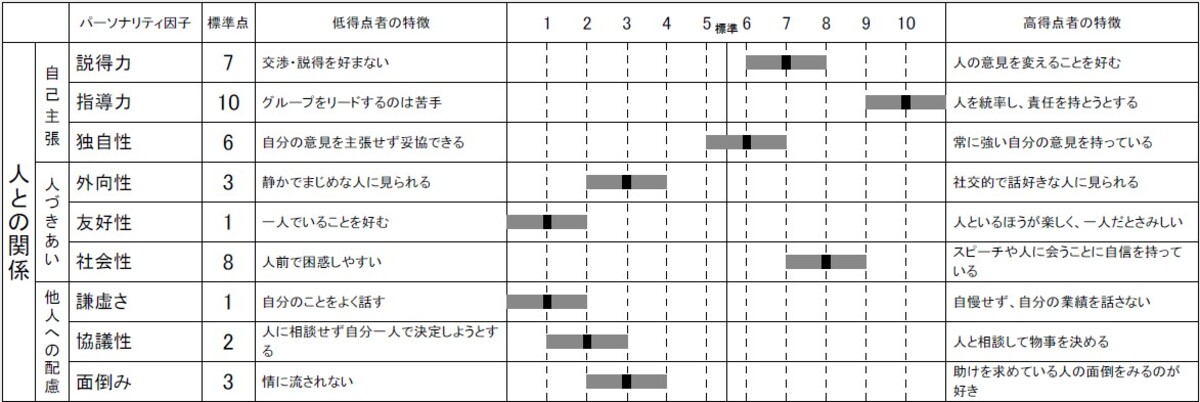

ケース1

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 強いリーダーシップをもっている。自己主張が強く独裁的な面がある。 | 指導力10 社会性8 謙虚さ1 | リーダーとなった経験を聞かせてください。あなたがリーダーになったことで組織はどのように良くなりましたか? |

| 内向的、共感性が弱い。チームワークが苦手。孤独を好む。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

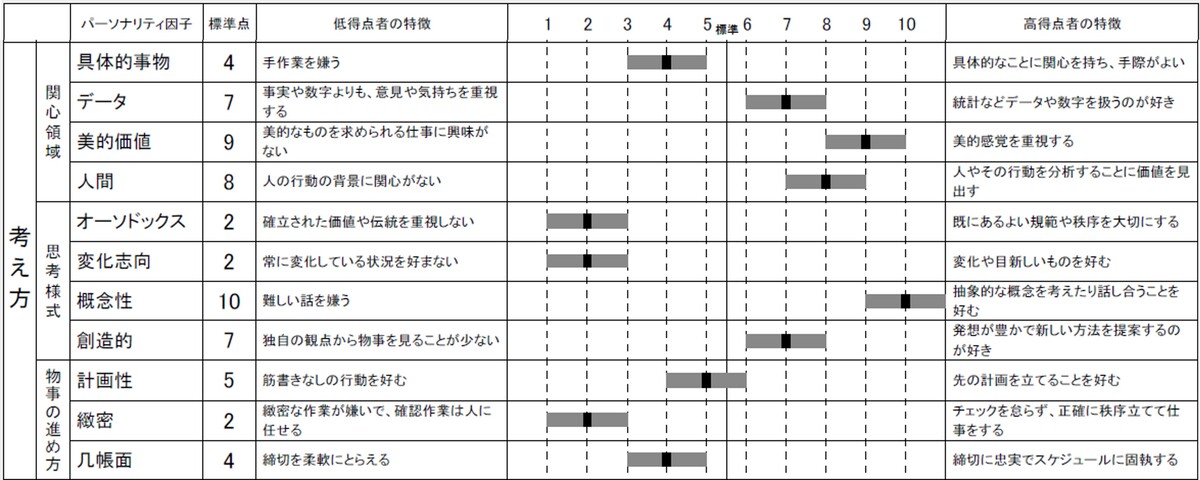

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| データや数字に強く、論理的思考を好む。 人の行動を分析的に捉えるが、気持ちに寄り添うことは苦手。 | データ7 人間8 概念性10 | 当社の業界における位置づけをどのように捉えているか教えてください。当社の強みと弱みをどのようにとらえていますか? |

| 改革を好む。既存のものを破壊したいと考える。 | オーソドックス2 創造的7 | あなたが発案した実行した組織での改革案があれば教えてください。どうしてその改革を実行しようと考えましたか? |

| 安定志向で変化を好まない。同じことを継続できる。 | 変化志向2 | 変えることなく、続けていることはありますか?なぜ続けているのですか? |

| 緻密でない。細かい作業でのミスがおこるかもしれない。 | 緻密2 | 緻密な作業は好きですか?自分のチェック能力を自己評価してください。その理由も教えてください。 |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 心配しない。仕事に対して責任感を発揮しない。 | 心配性3 | 自分にとって責任重大な任務や課題が与えられた時のことについて教えてください。どのようなものが与えられましたか?その時にどのように感じましたか?その後どのような行動をとりましたか?それはなぜですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的9 | 当社の最大の問題点を指摘してください。その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。目的を達成するためならどんな手段もいとわない。 | 行動力7 競争性7 上昇志向9 | 何がなんでも仕事をやり遂げようと思い、努力した経験を話してください。なぜそう思ったのですか?どのように行動しましたか?結果はどうなりましたか? |

| 決断力がある。意思決定がはやい。 | 決断力10 | 決断は早いほうですか、慎重なほうですか?どうしてそう考えるのですか?決断が速いこと(遅いこと)がわかるエピソードを話してください。 |

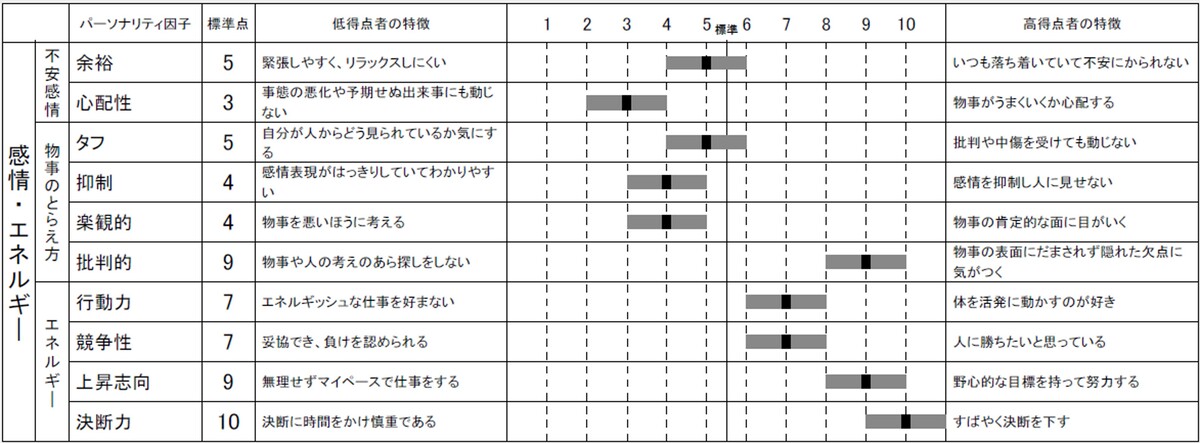

ケース2

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 自己主張せず、チームではメンバーとしてリーダーに従う。 自分の意見をあまり表明しない。 | 説得力3 指導力3 社会性3 謙虚さ8 | あなたのチーム経験について教えてください。チームではいつもどのような役割を担っていますか?その役割でどのようにチームに貢献しましたか?なぜその役割を担ったのですか? |

| 自分自身の強い意見を持っている | 独自性8 | こだわりは強い方ですか。どんなこだわりを持っていますか?その考えを周囲に理解してもらいたいですか? |

| 内向的で孤独を好む。人と一緒に行動することを好まず、チームワークが苦手。 | 外向性3 友好性1 社会性3 協議性3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

| 人の内面に興味を持っている。行動を観察し動機を知りたいと考える。人に共感を示す。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | チーム内でのもめ事を解決したことはありますか?どのような問題が起こっていましたか?どのように解決しましたか? |

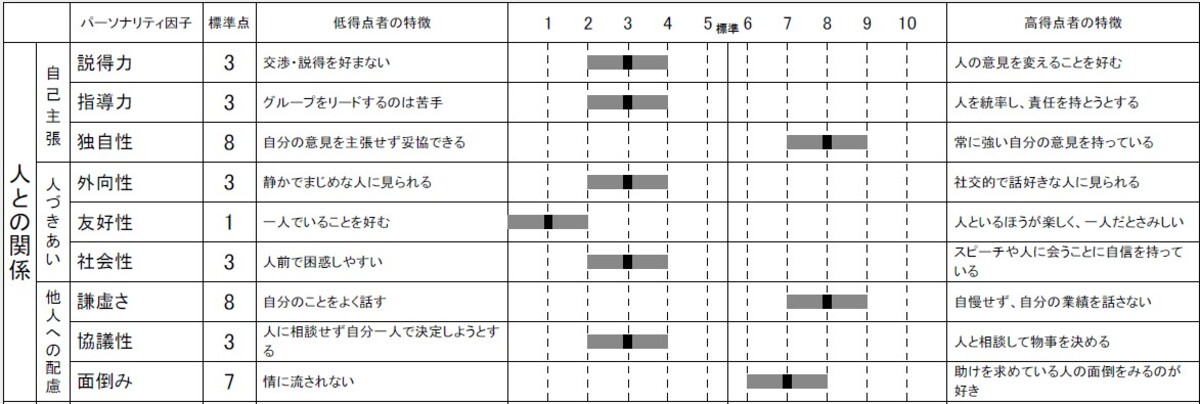

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 論理的思考を好む。人の行動を分析的に捉える。 やや変化を好む傾向がみられる。 | 人間9 概念性9 オーソドックス4 変化志向7 | 人の反応を予測できたことによって何かにうまく対処できた経験はありますか?どのような場面でしたか?なぜその人の反応を予測できたのですか?その時意識していたことは何ですか? 新しいやり方を導入したり、今までのやり方を変えたりすることは好きですか? 具体的に行ったことを教えてください。何を変えましたか?どのように変えましたか?その結果、何が改善されましたか? |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 緊張しやすく、仕事や責任が与えられるとうまくいくかどうかを心配する。最悪の事態を想定している。 | 余裕3 心配性8 楽観的2 | 最近強い不安を感じたときのことを話してください。その原因は何でしたか。どのように対処しましたか?不安をうまく解消できましたか? |

| 周囲から批判されても動じない強い心を持っている。感情が安定している。 | タフ10 抑制9 | 不安感情を持ちやすい面がある一方で、周囲からの批判や反対意見があっても動じないというタフな一面があります。どのような時には精神的な強さを発揮するのですか?一方で不安になりがちな時はどんな時ですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的8 | 今、最も大きな問題として捉えていることは何ですか?その問題の原因は何ですか?その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。 | 上昇志向9 | 最も大きな目標に挑戦した経験を教えてください。どんな目標に挑戦しましたか?それは達成できましたか?達成のためにどのような努力をしましたか?どのように失敗を乗り越えましたか? |

おわりに

2名のOPQプロファイルを例に尺度の解釈とそれらを確認する質問の作成を行いました。得点だけではイメージしづらかった人物像がとてもわかりやすくなり、応募者に対する興味が持てるようになったのではないかと思います。 OPQを面接で活用する際にはぜひ事前の結果読み込みをやってみてください。 OPQの解釈について詳しく知りたい方は、「OPQ解釈コース オンデマンド(無料)」をご視聴ください。 人材の確保がより困難になっていく中で、2025年はどのようなことに取り組むべきでしょうか。まずは人材が組織に対して何を期待しているかを把握することから始めましょう。SHLグループのebookを抜粋してご紹介します。

1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。 AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。 このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

はじめに

「当社の志望動機を教えてください」。採用面接では当たり前のように投げかけられる質問の一つです。あまたある企業の中から自社を選択して応募した理由は、純粋に面接官の気になるところでしょう。一方で、「面接 志望動機」とインターネットで検索すると対策があふれています。果たして面接で志望動機を聞く意義とは何でしょうか?今回はこの素朴な疑問について探索したいと思います。

対策できる「志望動機」の回答で評価を行うのは難しい

試しに、ChatGPTに「人事アセスメント会社の面接で志望動機を言うとしたらどんな内容がよいか」と聞いてみると、志望動機の構成例とその例文を出してくれました。①業界や会社への関心を伝える、②具体的なサービスや理念に触れる、③自分のスキルや経験が活かせる点をアピール・・・など5つの構成ポイントを一瞬にして教えてくれました。さらに、これらの要点をふまえて実際の例文を200字程度にまとめて出してくれます。応募者がこのような形で準備・理論武装した上で回答する「志望動機」を元に、なんらかの客観的な評価を行うことは難しいです。簡便に対策が可能であるため、「志望動機」の回答内容はばらつきづらく、志望意欲の強弱を見極めることは困難です。また、納得感のある回答で合理性を推し量ることも事前対策のために難しいです。

1つ目は、意欲形成を行う質問として有用です。志望動機から価値観を掘り下げていく中で、応募者の価値基準が見えてきます。価値基準に合致する自社の特徴を伝えることで、応募者の意欲を高めることが可能です。

2つ目は、緊張をほぐすための質問として機能します。準備していることを準備したとおりにやってもらうことは、面接という緊張感のある場面でできるアイスブレイクの一つです。応募者の「想定内の質問」をまずは投げかけることで、よりリラックスした面接の雰囲気を醸成します。

「志望動機」を主観評価する場合に気を付けること

それでも、「志望動機」で評価を行いたい、行えると考える面接官もいらっしゃるかもしれません。主観的な評価はどんなことに対しても可能ですので、主観評価を前提にすれば志望動機も評価できます。その上で、組織の採用選考を前提に以下の点には注意が必要です。

面接官は組織を代表して評価を行う選考官です。自分個人がその価値観や合理性に納得できるかは二の次で、あくまでも「組織の価値基準」に合うかどうかを判断すべきです。難しいですが、組織を代表した「主観評価」であることを肝に銘じて評価する必要があります。また、オンライン面接を実施する場合は、熱意が伝わりづらいという研究があります。熱意や入社意欲が低いと感じる場合でも、対面で会ってみるとまた異なる印象を持つ可能性がある点は注意が必要です。

おわりに

面接において、あまり意味をなさない質問は一部存在します(例えば、言質を取る質問など)。しかし、面接官が投げかける質問の多くは、質問それ自体よりも、その後の掘り下げ方によって多分に良し悪しが決まります。面接に一発必中のキラー質問はありません。よい面接とは、あくまでも、対話によって相手のスキルやポテンシャル、考え方などを掘り下げて応募者自身を理解することに尽きます。本コラムが人事ご担当者や面接官の参考になれば幸いです。

マネジャーはもはや単なる監督者ではありません。チームの成功、従業員のエンゲージメント、ビジネス成果の原動力であり、優れたマネジャーの特定と育成は一層複雑なものになっています。適切な人材に投資できているでしょうか?どのようなスキルと行動を優先すべきでしょうか?マネジャーの成功のポテンシャルを測定する準備はできていますか?

ニーナ・ミュア

2024/10/23

正しい道を歩み始めましょう

最近のSHLレポートで、優れた管理職は従来のコンピテンシーにとどまらないことが明らかになりました。より柔軟でハイブリッドな分散型労働環境への移行により、マネジャーは部門横断的なチームワークに優れ、共感とインクルーシブな姿勢を持ってリーダーシップを発揮する必要があります。人材、目的、利益のバランスをとる能力は、優秀なリーダーと他のリーダーを区別するものであり、マネジャー採用の重要な検討事項です。

成功しているマネジャーは、変化を混乱と捉えるのではなく、チーム戦略を革新し、改善する機会と捉えます。チームメンバーが評価されていると感じ、各自がユニークな視点を提供できるインクルーシブな環境を作ることを優先します。強力で機敏なチームづくりに重点を置くことで、ビジネス成果が向上するだけでなく、レジリエンス(回復力)と継続的な改善をする文化も育まれます。

成功するマネジャーの条件を見失わない

多くのマネジャーは、技術力や個人のパフォーマンスに基づいて選ばれますが、これらの強みは必ずしも人の管理をする職務での成功を予測するものではありません。採用担当者は、プレイヤーとしての高いパフォーマンスと他者を管理する能力を同一視することがよくありますが、必要なスキルは根本的に異なります。マネジャーの人を管理するスキルの価値を評価し、マネジャーはプレイヤーへの単なる「アドオン」ではないことを従業員に示すことは、組織がこの変化を受け入れるのに役立ちます。

成功につながるスキルに基づいてマネジャーの役割を設計することから始めると良いでしょう。これは、組織に特有の優先事項や目標と一致している必要があります。次のステップは、候補者の過去の業績だけでなく、現在のスキル、行動、将来のポテンシャルも評価することです。

データはあなたを正しい方向に導く

マネジャーの成功につながるスキルを測定し、データに基づくマネジャーに関する知見を活用して人材戦略を推進することで、必要な能力に見合った人材を客観的に採用、育成、昇進させることができます。また、優先順位の変化に応じて強みと開発領域を把握し、適切な人材に適切な育成の取り組みを行い、彼らのリスキリングのポテンシャルを活用できるようになります。学習の俊敏性、フィードバックに対するオープンさ、新しい課題への適応力などの特性に焦点を当てることは、変化するビジネス環境で成功するための良い指標となります。

SHLは、毎年4500万件実施されるアセスメントで収集したデータを用いて、真に優れたマネジャーの特徴を把握しています。継続的に分析を行うことで最新のツールとマネジャーの採用基準を提供できるようにし、組織に長期的な影響を与える人材を見つけるお手伝いをしています。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2024/mastering-the-manager-hiring-maze/

本文冒頭で登場するSHLの調査レポートでは、2020年から2023年にかけて受検した、様々な業界・地域の約9300名のマネジャー職のアセスメント結果より、近年のマネジャーの特徴を明らかにしています。ご興味がございましたら、以下よりご覧ください。

https://www.shl.com/solutions/talent-acquisition/manager/#report

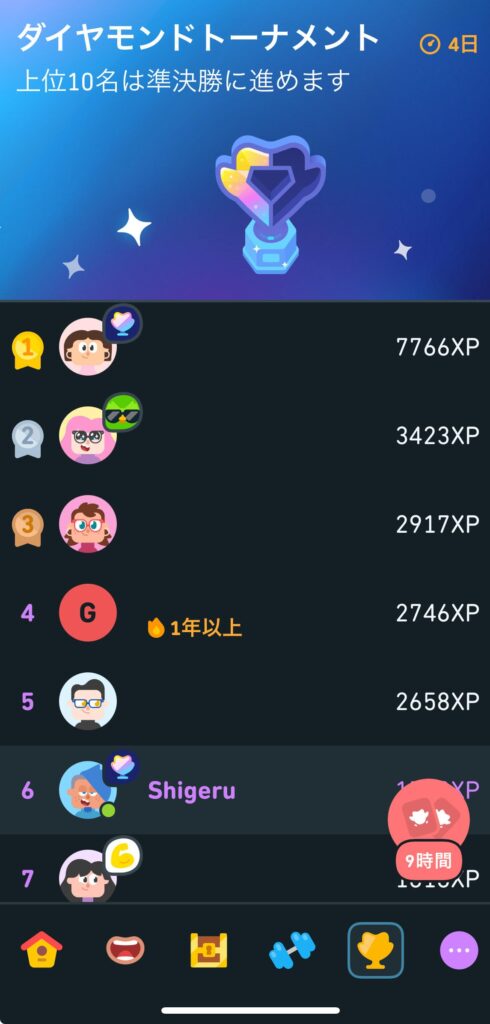

世界で最も利用されている学習アプリの「Duolingo」。私も英語の学習のために使い始めたのですが、気が付けば6か月間、一日も欠かすことなくアプリを使い続けています。毎日続けることが得意なのは元々の性格なのでさほど驚くことではありませんが、むしろ最近は勉強しているというよりは、ゲームにのめりこんでいる感覚となっており、目が疲れてしまい、もう止めたいと思っているのに止めることができないという日々を送っています。結果的に毎日2時間以上英語を学習するはめに。今回は私をDuolingo中毒にしたDuolingoのゲーミフィケーションについてユーザーの視点からお伝えします。

出典:https://www.duolingo.com/

出典:https://www.duolingo.com/

Duolingoとは

世界で数億人がダウンロードしており、月間アクティブユーザーが1億人、有料会員数は800万人を超える語学学習のオンラインアプリです。初心者から中級者まで幅広いレベルの学習者に対応しており、英語やスペイン語、日本語、フランス語など、さまざまな言語を学ぶことができます。最近は音楽、算数の学習もできるようになりました。ミッションとして、パーソナライズされた学習体験、楽しいオンライン学習、誰もが得られる無料学習機会の提供を掲げ、次の6つのアプローチで学習をデザインしています。

- 実際に使える外国語

- ユニークなコンテンツ

- 暗黙的学習と明示的学習のバランス

- 自分にピッタリな学習

- マルチチャンネル学習

- 止まることのない継続的な改善

Duolingoのゲーミフィケーション

語学学習には継続が必要なので、Duolingoは学習を維持させるための仕掛けをふんだんに持っています。徹底的にゲーミフィケーションを取り入れているのです。継続のための仕掛けには次のようなものがあります。- リーグ

最初に参加するブロンズリーグからはじまりダイヤモンドリーグまで10個のリーグがあります。リーグとはレッスンで獲得したXP(ポイント)を数十人で競うリーダーボードのことで、日本では日曜19時から1週間で開催されます。日曜19時の時点でリーグ上位にいる人が一段上のリーグに昇格、中位の人は同じリーグを維持、下位の人は一段下のリーグに降格となります。上位リーグに行くにはXPを多く獲得する必要があります。つまり学習量が重要なのです。どの言語のどのレベルを学習しているかに関わらず、どれだけ多くの学習をしたかが問われます。

一定の時間内のみ獲得するXPを数倍に増やすことができるボーナスを得るための仕掛けがあります。

デイリークエストはその日のレッスン目標が設定され、クリアすると最大30分間XP3倍ボーナスがもらえます。

期間限定アイテムの早起き宝箱と夜更かし宝箱。早起き宝箱は6:00から12:00にレッスンを行うと、その日の18:00から24:00にXP2倍ボーナスをもらえ、夜更かし宝箱は18:00から24:00にレッスンを行うと翌日6:00から12:00にXP2倍ボーナスがもらえます。さらにこの時間帯にXP3倍レッスンを行っていると、ボーナス時間が切れる直前に15分延長ボーナスをゲーム通貨で購入しないかというお誘いがきます。

フレンズクエストは友達と一緒に複数のクエストをクリアする課題。これをクリアすると30分間XP2倍ボーナスがもらえ、このボーナスは数日の有効期間中いつでも使えます。

何日続けているかを記録する連続記録がカウントされます。連続記録が長くなればなるほど記録を途絶えさせたくないという心理が働きます。また、たまたま1日できない日があっても連続フリーズというアイテムを使って連続記録を維持できる仕掛けです。連続になってないだろう、と突っ込みたくなりますが記録を途絶えさせないほうが継続率が高いのでしょう。私の連続記録は187日ですが、既に何度もアイテムを使っています。

通知設定がきめ細やかにできるようになっています。ルイス・フォン・アンCEOは効果的なアラートのためにAIを活用していると述べています。何時にどのような通知を送ると学習行動につながりやすいかをAIに学習させているのです。確かにボーナスの通知やランクが下がった通知、連続記録まであと数十分の通知など、うまく危機感があおられてしまいます。

とにかくフィードバックが多いことが特徴です。1問解答するごとに正答なら誉め言葉、誤答なら正答の解説、正解した時の音、レッスン完了した時の画面表示など一つ一つのアクションに対してフィードバックがあります。

毎月のチャレンジをコンプリートするともらえる月間バッジと様々な取り組みの基準を超えた時にもらえる実績(バッジ)があり、これらを集めたいという気持ちがモチベーションにつながっています

SNSのように友達をフォローしたり、されたりする仕組みがあります。友達の活動を見て頑張ったり見られて頑張ったり、励ましたり励まされたり、ほめたりほめられたりすることがモチベーションになります。

ユニークなコンテンツを標榜しているだけあって、レッスンに出てくる英文も面白い内容になっており、登場するキャラクターは可愛らしく、愛すべき人格の持ち主ばかり。面白いお話を聞きたくて、愛すべきキャラクターと話をしたくて、学習を続けたくなるのです。

おわりに

Duolingoでのユーザー体験によって学習とゲーミフィケーションの相性の良さを改めて実感しました。あらゆる事象にゲーミフィケーションが効果的とは思いませんが、学習や能力開発など継続的な努力が必要な課題には、Duolingoのモチベーション戦略がとても参考になります。

私はこれから次の語学学習にチャレンジしようと考えております。

データ分析の解釈や分析結果の報告書などに用いられる「統計的有意」という言葉。データ分析が身近になる中で、「統計的有意」がどのような考え方に基づくものか、またどのように算出されるのか疑問を抱く方もいるかと思います。今回はこの「統計的有意」について、関連する用語とともにz検定を用いて解説します。

母集団と標本

はじめに、データを収集するための調査は全数調査と標本調査に分けることができます。知りたいことの対象者全体を母集団といい、母集団全体について調査することを全数調査、その一部を調査することを標本調査といいます。例えば、自社の営業社員(500人)がどういったパーソナリティなのかを知りたいけれど、期間やコスト面から一部の営業社員(100人)にのみパーソナリティ検査OPQを実施する場合は、標本調査となります。全営業社員が母集団、データ収集を行った一部の営業社員が標本といえます。

統計的推定

次に、統計的推定が何かを知っておきましょう。統計的推定とは、母集団のある値(平均値や標準偏差など)を、標本を用いて推定することを指します。標本である100人の営業社員のOPQデータを集計し、「ヴァイタリティ」尺度の平均値が7.016であったとすると、全営業社員の平均(母集団平均)が、標本から7.016と推定されたということになるのです。統計的検定

統計的検定とは母集団に関する予想(「集団Aの平均<集団Bの平均」など)が、正しいといえるかどうかを標本から判断することを指します。例えば、全営業社員(母集団)の「ヴァイタリティ」平均は、比較対象集団の平均より高いという予想を100人の標本から正しいといえるかどうかを判断します。点推定と区間推定

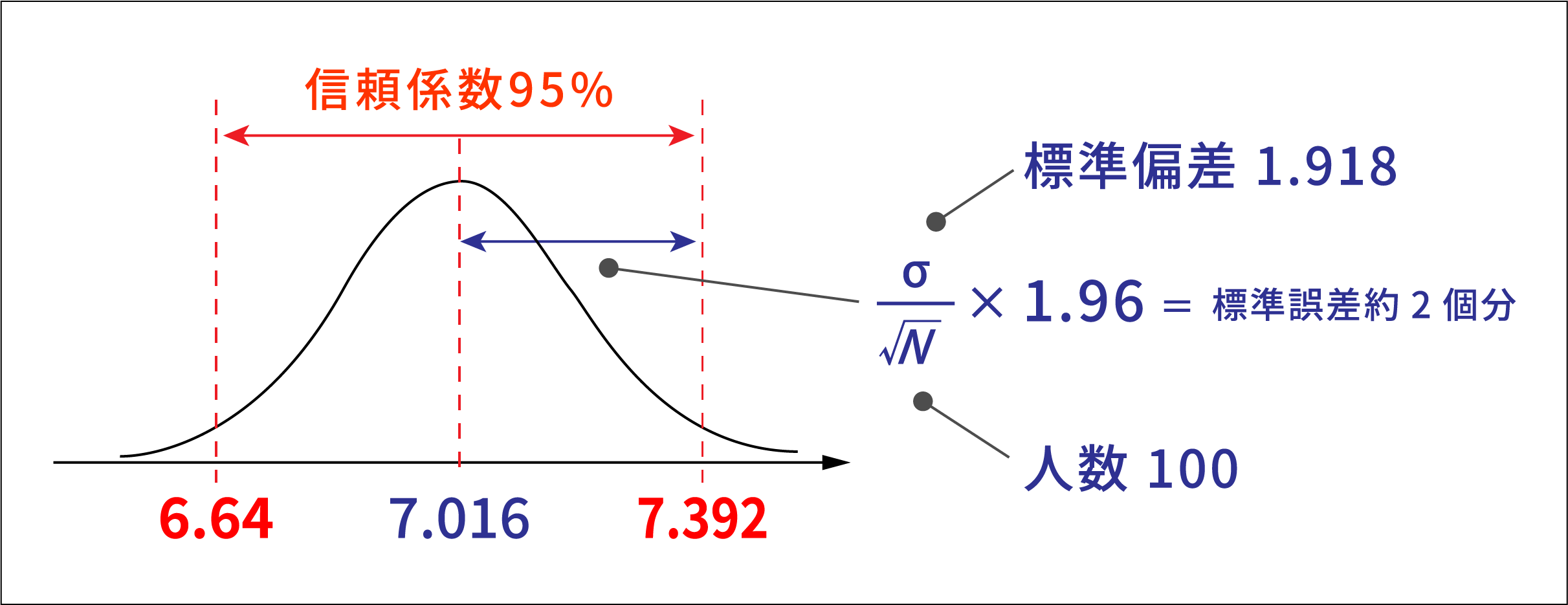

点推定とは、一つの値で母集団の平均などを推定することを指します。上記では全営業社員の「ヴァイタリティ」の平均値は、7.016であると100人の標本から推定していました。点推定は、標本の人数を多くすれば、推定の精度は上がりますが、母集団のものと完全に一致するという可能性は低いです。そこで、その推定がどの程度正しいかを示す指標として標準誤差があります。標準偏差と標準誤差は異なるものです。標準偏差は標本分布のばらつきを示しますが、標準誤差は標本から得られる標本平均(ここでは100人の「ヴァイタリティ」の平均値7.016)のばらつきの大きさを示します。区間推定とは、一つの値ではなく、区間で母集団の平均などを推定することを指します。推定する区間を信頼区間といい、母集団の平均などが信頼区間に含まれる確率を信頼係数といいます。「95%信頼区間」が一般的に用いられることが多いですが、「母集団から100回標本をとりだし、それぞれ母集団の平均の95%信頼区間を求めた場合、95回程度はその区間内に母集団の平均が入る」ことを指します。100人の標本平均が7.016、標準偏差が1.918だった場合、全営業社員の平均(母集団平均)の95%信頼区間は6.64~ 7.392となります。

統計的検定における帰無仮説と対立仮説

帰無仮説は予想が正しいことを主張するために否定したい前提(対立仮説を否定する内容)です。対立仮説は予想している内容、主張したい内容です。例えば、全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値が比較対象集団よりも高いと予想している場合は下記の仮説となります。- 帰無仮説:

- 全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値は比較対象集団と同じである

- 対立仮説:

- 全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値は比較対象集団と同じでない(差がある)

100人の標本平均が帰無仮説のもとでは5%以下の確率でしか生じない大きな値(あるいは小さな値)の場合、帰無仮説は棄却され、対立仮説が採択されます。これが「統計的に有意に差がある」の考え方になります。

z検定

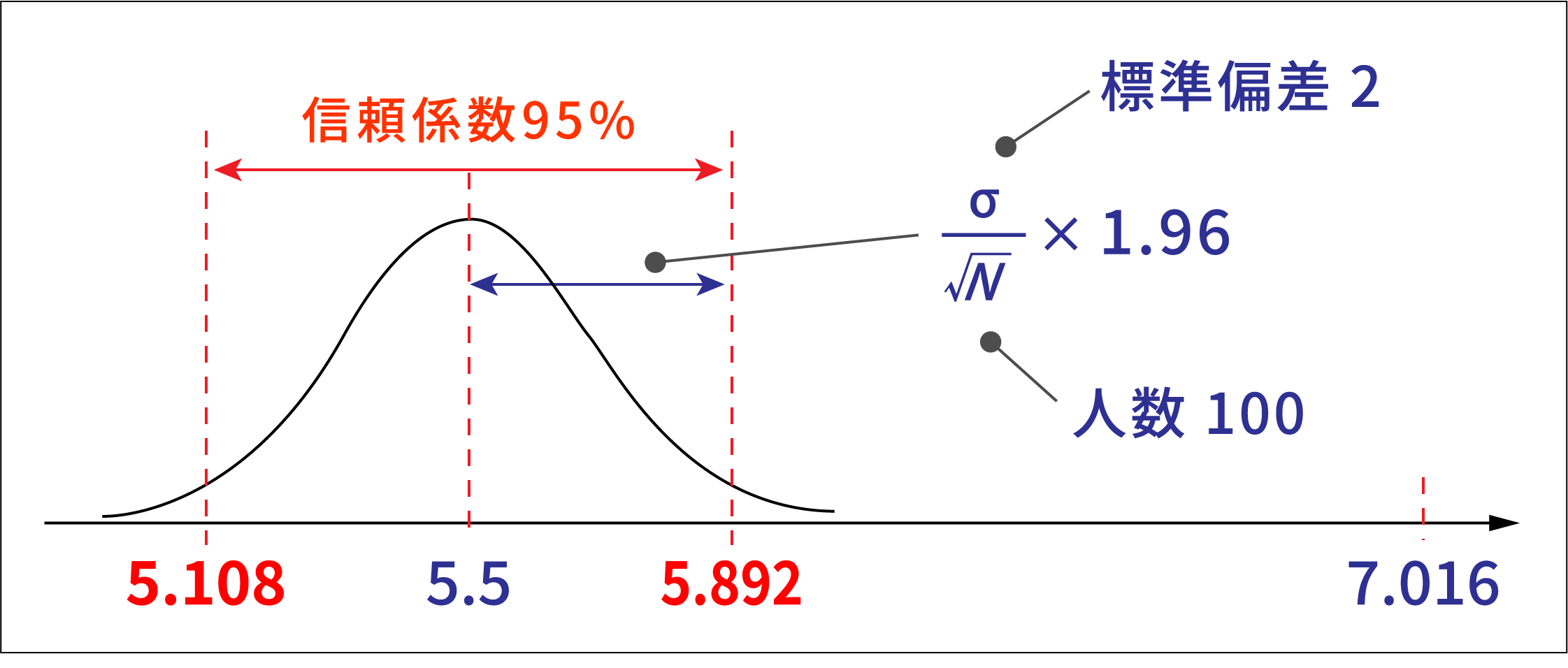

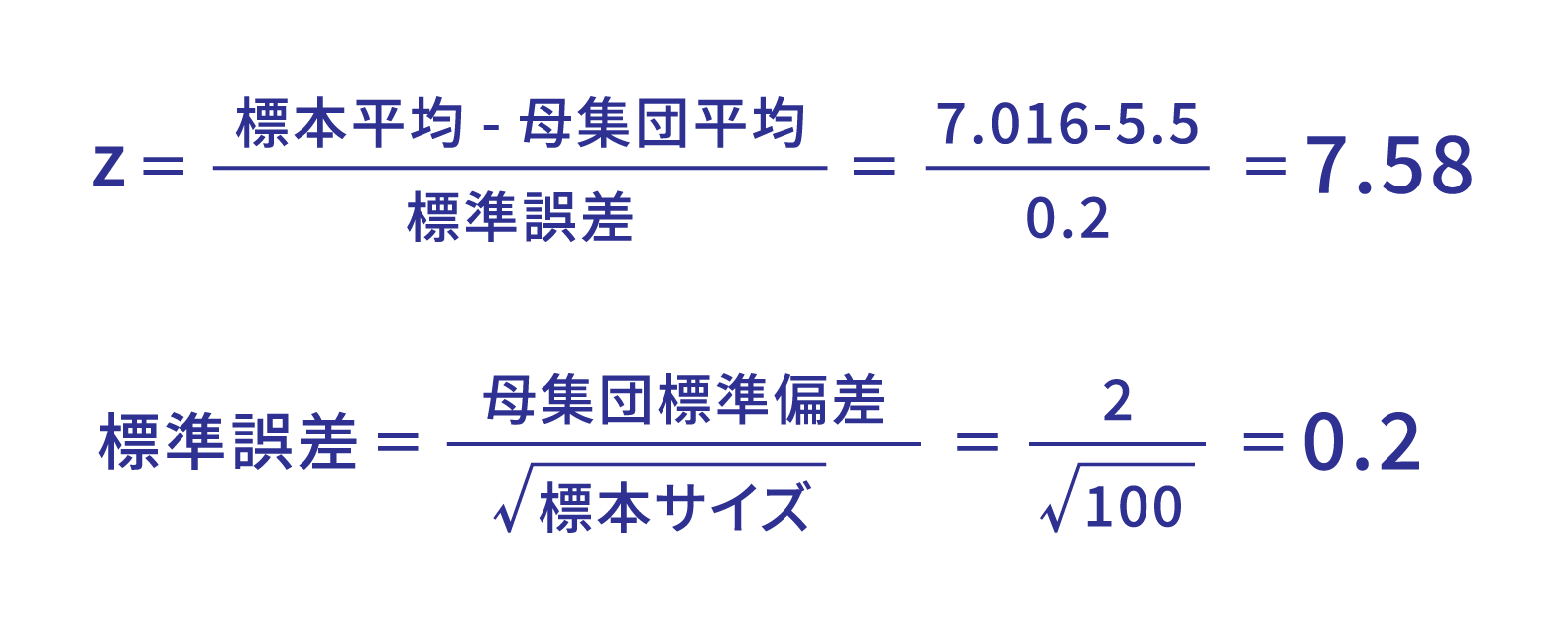

最後に、z検定を用いて理解していきましょう。OPQ得点は大規模な受検者集団で標準化された得点であり、既に母集団(=一般集団)の平均と標準偏差が分かっている分布となります(平均5.5 標準偏差2)。当社ではこの一般集団を比較対象集団として、その平均と標本の平均との差に統計的に意味があるかどうかを検定する方法をz検定としています。全営業社員の標本100人がその母集団(=一般集団)からランダム抽出された集団であれば、下記のような信頼区間となるはずですが、標本平均は7.016ですので、5%よりもずっと低い確率でしか得られない大きな平均値(誤差で生じたとは考えにくい平均値)であると考えられます。よって、全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値は5.5である(比較対象集団と同じである)という帰無仮説は棄却され、全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値は.比較対象集団と同じでないという対立仮説が採択されることになります。つまり『全営業社員の「ヴァイタリティ」平均値は一般集団よりも統計的に有意に高く、特徴的である』といえるのです。

イメージを捉えるために信頼区間から考えると上記のようになりますが、実際の検定統計量の計算としては下記になります。

このz値が正規分布表の5%棄却域の値(両側検定の場合2.5%で1.96)よりも大きいかどうかによって帰無仮説を棄却するかを判断します。

以上が「統計的有意」の考え方であり、計算の仕方となります。

おわりに

いざ調査、分析、解釈では、「人数が多いと統計的有意になりやすいとは?」「5%有意とは?」等、さまざまな疑問がわいてくると思いますが、疑問解消の参考となれば幸いです。対話の中にある「コンテント」と「プロセス」

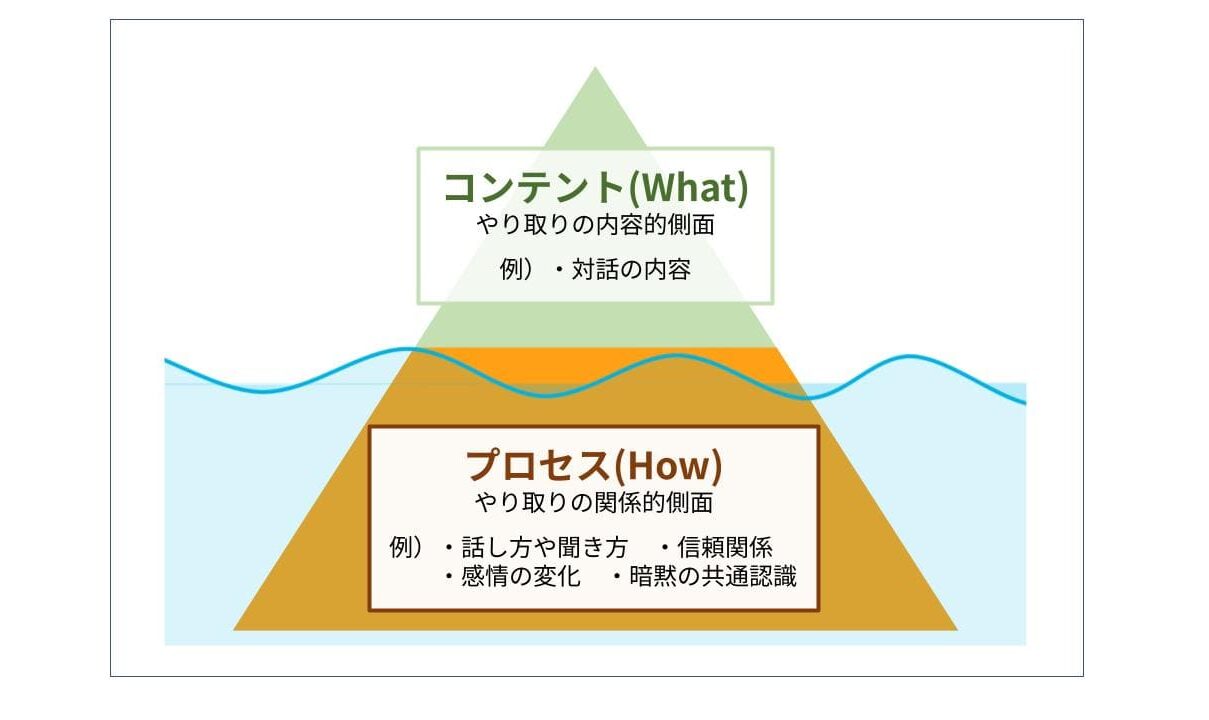

対話にはコンテントとプロセスという2つの側面があります。話されている内容(What)はコンテントです。お互いに同じ内容を聞いていますので、参加者間に認識の齟齬が生まれることは多くないでしょう。対話には、もう一つ「プロセス」という側面が存在します。人と人との間に起こっていること(How)を示す要素です。例えば表情、参加者間の関係性、各参加者が考えていることなど、対話を取り巻く様々な要素がプロセスに含まれます。

氷山モデルで表されることが多く、コンテントはほぼ表面化しています。一方プロセスは、表情や声色などの表面化された要素もありますが、各参加者の思いや場の空気感などは水面下で発生し、変化していきます。

部下に響かせるためには、プロセスに目を向けるべき

対話中は、その内容(コンテント)に意識を向けがちです。しかし、プロセスはコンテント以上に相手へ影響を与えています。近年の心理学研究では、「情報が伝わった時、受け手がどのように意味づけしたのかが重要である」という考えが注目されています。例えば、上司が十分に検討し、意図を持ったうえで部下に指示を出したとします。部下は「はい。」と答えました。それを聞いて、上司は「情報伝達が完了した。」と認識するでしょう。

しかし、部下自身の認知の癖や上司との関係性によって、受け取り方は異なります。「自分だったらそんな判断しないのに。」「とりあえず言われた通りにやればいいんでしょ。」など、時には上司の予想だにしない意味づけを行っているかもしれません。

情報の送り手と受け手で意味づけた内容に開きがあるほど、当初の指示が正しく遂行される可能性は減るでしょう。一方的な情報の伝達だけでは不十分です。プロセスに目を向け、部下の思いや認識などに踏み込んだ対話を行うことで、はじめて部下の認知に影響を与えるコミュニケーションがとれるのです。

プロセスに目を向けることのメリット

プロセスに目を向けることで、大きく2つの効果が得られます。

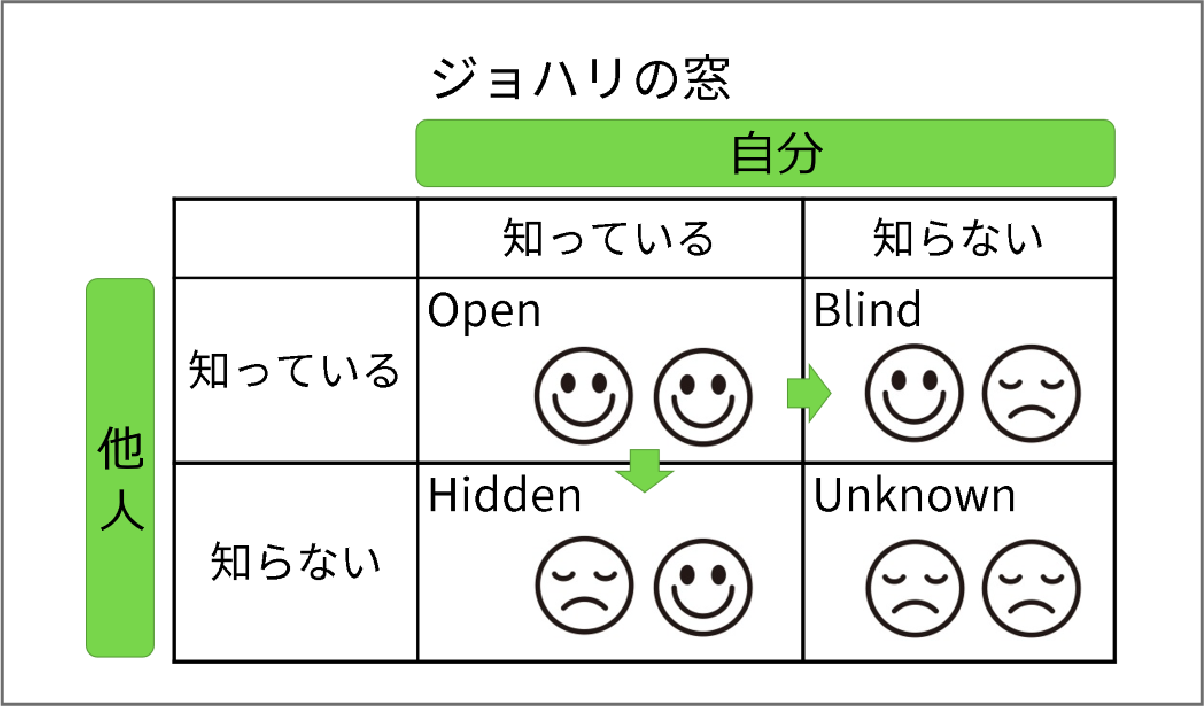

- お互いの開放領域を広げることができる 上図は「ジョハリの窓」という理論を図示したものです。対話のコンテントとプロセスをこれに当てはめてみます。まずコンテントは開放(Open)の領域に入ります。プロセスの中で各自が思った内容については、共有しない限りは盲点(Blind)もしくは隠れている(Hidden)領域に入ります。

- 対話の内容を真に共有し、行動変容を促すことができる 上述した指示出しの例では、上司は部下に一方的な命令のみを伝え、プロセスの部分には一切目を向けませんでした。これだと指示が曲解されるだけでなく、今後の人間関係の不和が生じる可能性すら抱えてしまいます。

開放領域が狭い関係性では、お互いにすれ違ったり、ストレスを抱えたりします。プロセスに目を向けてお互いに開示することで、開放領域を広げてすれ違いを防ぎ、信頼関係を深める効果が得られます。

一方的な命令よりも、自分が意味づけて納得したほうが、行動に移す心理的ハードルは下がるものです。部下も考えを伝えお互いに思いや認識を開示し合い、相互に共有することで、はじめて行動変容につながるのです。

プロセスに焦点を当てる時間を設けましょう

今までプロセスに目を向ける機会が少なかった方は、まず相手の表情、声色、仕草などを意識してみましょう。そして対話や指示の後に、プロセスについて感じたことを相互にフィードバックする時間を取ってみてください。数分間で構いません。「いつもより浮かない表情をしているね。気になったことはある?」「今までの指示の出し方について、どう感じていた?」などの声かけから始めてみると良いでしょう。

参考文献:中村和彦(2021). マネジャーによる職場づくり 理論と実践 日本能率協会マネジメントセンター

キャリア自律への7つのヒント

具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。

- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。

- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。

- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。

- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。

- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。

- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。

組織として、人事としてできること

これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。

部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。

また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに

日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。

優秀な若手人材をめぐる今日の熾烈な競争市場では、大卒者はありふれたキャリア開発では満足できなくなっています。彼らは単なる給料以上のものを求めており、将来への投資、キャリアアップの明確な道筋、そして有意義な能力開発の機会を切望しています。

サム・ホワイトマン

2024/10/17

大卒者に有意義な道筋を提供する

一般的な研修プログラムの時代は終わりました。大卒者の能力を真に刺激し開発するには、人材データに基づいて、より的を絞ったアプローチをとることが必要です。このアプローチは、キャリアの初期段階にある人材にとってより重要です。なぜなら、組織はZ世代の強みを活かすことに苦労し、彼らの価値を過小評価し、成功につながる重要な強み、能力開発領域、モチベーションを特定するのが難しい場合があるためです。

このような背景から、SHLはオーストラリアの若手人材市場においてDevelopment Beyond Learning(DBL)と分析パートナーシップを結びました。

SHLとDBLの協力により、オーストラリアの大卒者市場を牽引するエンドツーエンドのソリューションが誕生しました。このパートナーシップは単なる協働にとどまらず、今後の大卒者採用とスキル開発に対するビジョンを表しています。予測力のある分析と科学的に的を絞った能力開発プログラムを組み合わせることで、組織は大卒者の期待に応えるだけでなく、それを上回ることができるでしょう。

SHLとDBLの相乗効果

SHLの産業組織心理学リーダーとDBLの学習設計の専門家が協力し、SHLの行動アセスメントで測定された96のスキルを、40のDBL学習モジュールに紐づけました。若手人材のスキルを測定することで、彼らのスキル、将来への準備状況、組織で成功を牽引するポテンシャルについてのインサイト(知見)が得られます。重要なスキルに基づいた公正で正確な意思決定をすることで、採用において適切な決定を下すことができるようになります。

そして、これらのスキルを学習モジュールに紐づけることで、組織は採用プロセスで得た分析結果を再利用して、オンボーディングと育成を合理化できます。個人と集団のレベルで強みのスキルとギャップを特定することで、適切な場所、適切な人に投資することができ、最も効果のあるギャップに的を絞ることができます。

「SHLの96のスキルを当社のモジュールに紐づけることで、大卒者がDBで学んだことを応用し、職場でさらに成果を出すことを期待しています。」

DBLのANZ担当コマーシャルディレクター、マシュー・スティーン氏

SHLはこの他にも、SEEKおよびGrad Connectionとパートナーシップを結び、Top100 Future Leaders Programのアセスメント、ビデオ面接、分析を提供しています。また、様々な領域で英国とアイルランドの最優秀学部生を表彰するtargetjobs Undergraduate of the Year UKおよびGrad Ireland Undergraduate of the Yearの独占アセスメントパートナーも務めています。

大卒者採用を成功させるために、予測力のある採用選考だけでなく、採用後の育成やキャリア開発まで一貫して支援するソリューションが必要だという点は、日本でも同様だとお感じになる方が多いのではないでしょうか。

SHLのパーソナリティ検査OPQは世界で最も利用されている人事テストの一つです。1988年に日本語版がリリースされてから、様々なテストバッテリーに組み込まれ、数多くのリポートが開発されました。今では日本の採用テストとして定着しています。

この質問紙がどのように日本に導入されたのか、当時の採用テストを取り巻く環境や日本企業のニーズ含めご紹介いたします。 まずは人事テストからはじめましょう。

人事テストの原則

人事テストとは、企業が自らの人事目的で利用するテストを言います。採用選考や従業員の選抜、能力開発などで利用されます。この人事テストを開発するにあたっていくつかの原則があります。

公平性を追求すること。受検者に対して公正で公平な測定を行うために細心の注意が必要です。人事テストが実施される場面の多くは受検者の人生がかかっている重要な場面ですから。

科学性を追求すること。人事テストの開発は科学的手法を用いなければいけません。心理学、行動科学などの学問的成果を背景に一定以上の信頼性と妥当性の根拠を持ち、その開発プロセスは合理性と透明性を確保する必要があります。

個人の人格を尊重すること。不当な差別とならないことはもとより、テスト実施に伴う情報管理、プライバシー保護が必須です。

OPQの日本語版開発が計画された1980年代の日本には、人事(採用)テストにおけるこのような原則は明文化されていませんでした。

能力テストと性格テスト

1980年代の半ば、当社創業者の清水佑三氏は新しい人事テスト事業を開始すべく、労働省(現在の厚生労働省)で適性テストを担当する専門官に人事テストに関する見解をたずねました。その専門官によれば、人事テストは能力テストと性格テストに分類でき、適切な能力テストは採用選考での利用に差支えはない。能力テストの測定対象ははっきりしており、様々な情報を扱う総合職において言語や数理の能力と職務成果との関連は合理的に説明できる。しかし、性格テストについては慎重な検討が必要との指摘を受けました。そこで指摘されたのは三つの疑問です。一つ目は性格を統計的測定量として取り扱うことができるか。二つ目は性格が変化するとしたら長期雇用を前提とする日本企業にとって将来の活躍を予測できるか。三つ目は性格テストの得点にスクリーニングの根拠となる妥当性があるか。

排除の思想

また、当時使われていた性格テストの中には、病理学に基づき精神的な面での社会的不適応に関心を持っていたものもあり、このようなテストを採用場面で用いることはテスト事業者だけでなく、利用する企業側にも責任が問われるべきとの指摘もありました。そこで問題視されたのは次の二つです。

一つは、性格を分類する基準として精神病理を用いること。本来は医師が患者の依頼に基づいて行うことを企業の人事部が採用という強い立場で行うことの問題です。二つには、性格テストを使いたいとする考えの中に「排除の思想」があること。一般の健康な人に対して精神的不適応の確率を調べ、その人を排除しようという考え方の問題です。

二つの重要な原則

この話を聞いた清水氏は新しい人事テストを作るにあたって二つの原理原則をおきました。一つは、テストが仕事の成否との関連についてのみ興味を持っていること。もう一つは、不適応の予測値を出して排除するのではなく、適応する予測値を出して登用することに興味をもつものであること。 これらの原理原則に基づいて清水氏が世界中のテストを調べ見出したのが、英国SHLのテストでした。オキュペイショナル・パーソナリティ

SHLにはサビル博士が作ったオキュペイショナル・パーソナリティという基本的な性格モデルがありました。このモデルは広範な職務行動を捉えるために英国で開発されました。開発者のサビル博士は企業の中にある仕事を研究し、その仕事ぶりの違いを検出する要因としてパーソナリティを調べるというアプローチをとりました。まさに仕事の成否にのみ関心を持つ性格モデルなのです。また、サビル博士はモデルづくりに際して汎文化性(特定の文化からの影響を受けにくい性質)を強く意識していました。SHLが創業からわずか10年で世界30か国まで広がった理由は、サビル博士の汎文化性を実証したいという強い情熱のおかげかもしれません。

もうおわかりかもしれませんが、このモデルに基づいて開発されたパーソナリティ検査がOPQ(Occupational Personality Questionnaires)です。

OPQの性格モデルはあらゆる国、文化、組織、役割、職務などに対応できるよう設計されています。ある仕事を進める上で求められる行動がわかったら、その行動のために有利に働くパーソナリティ因子を確認することで仕事とパーソナリティとの適合度を捉えることができます。あくまでもある仕事に対するある個人のパーソナリティ上の適合度を予測するものであり、そこに精神的不適応者を排除する意図は全くありません。仮にある仕事に対してある人のパーソナリティが適合しなかったとしても、それはその仕事だったからであって、別の仕事であれば適合するという適材適所の考え方に基づいているのです。

マネジメント資質とマネジメント・ビヘイビア

OPQは30項目のオキュペイショナル・パーソナリティを測定し、様々な職務に対する適合度を予測します。これは新しい人事テストのために清水氏が掲げた原理原則ですので、当社にとっては理想的なテストを日本に導入できたことになります。しかしながら、当時も今も日本企業の新卒採用では職務に定めのない総合職採用が一般的です。当時、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長し、世界を席巻していた日本企業には、この日本型雇用に対する疑問の余地は一切ありません。せっかく仕事とパーソナリティとの関連を見出す新しい人事テストを作っても、ジョブローテーションで様々な仕事に従事する人を採用する日本企業には使い勝手の良くないテストになってしまいます。そこで、OPQの日本語版では新しい一つの尺度と、既に英国で運用されていた新しいモデルが導入されました。

新しい尺度は「マネジメント資質」です。この尺度は日本企業の部長職に対する大規模な妥当性研究によって開発された尺度です。日本で部長職として活躍している人材のパーソナリティ研究によって導かれました。日本企業の総合職として経営幹部まで上り詰める人の特徴を一つの尺度で表現しています。

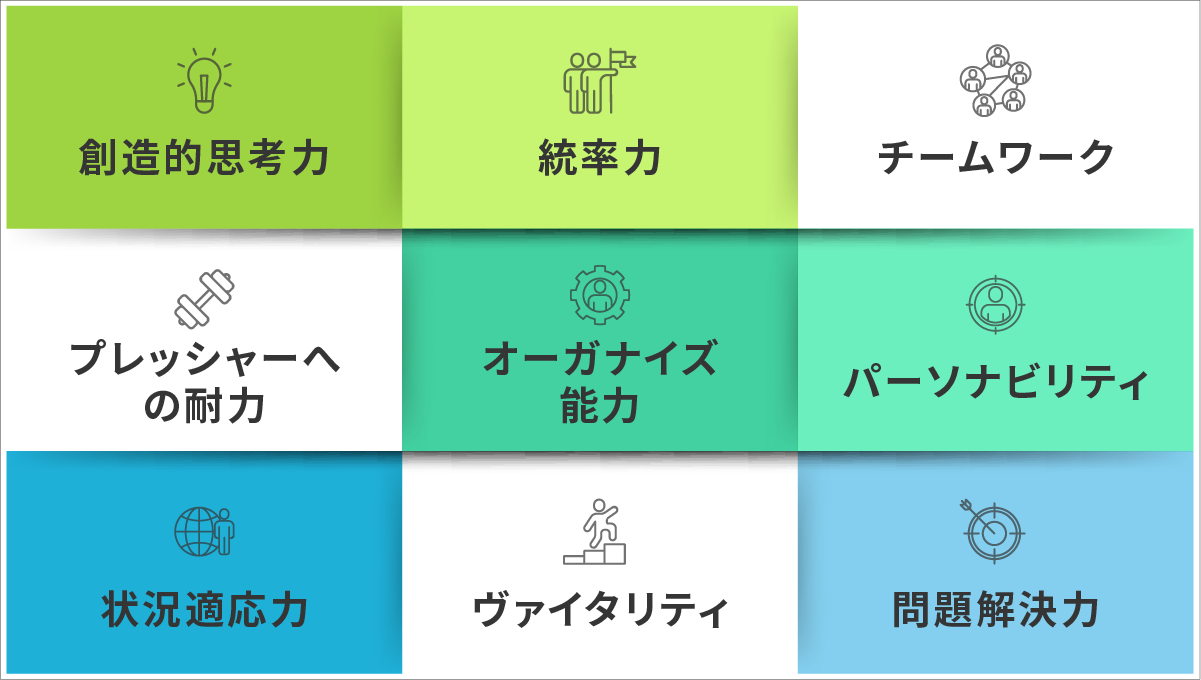

新しいモデルは9項目の「マネジメント・ビヘイビア」です。マネジメント・ビヘイビアとはSHLが開発した企業活動を行う時に必要な能力要素です。現在のマネジメント・コンピテンシーに置き換えられるものです。このモデルは世界共通のモデルですが、当時の総合職採用においても採用基準として違和感なく扱えるものでした。

マネジメント・ビヘイビアの定義 一部抜粋

- 創造的思考力 新しいものの見方ができる。新しいコンセプトを作り出す能力がある。

- 統率力 スタッフの動きに注意を払い、自分からコミットし、スタッフにやる気を起こさせることができる。

- チームワーク チームにうまく溶け込める。人と摩擦を起こさずに物事を処理できる。他人との接触やコミュニケーションに自信を持っている。

- プレッシャーへの耐力 仕事上かかってくるプレッシャーを自分の中で上手に扱うことができる。感情に支配されない。

- オーガナイズ能力 仕事を進める上で計画を立てたり、人を配置したりすることがうまい。問題を予見する能力がある。

- パーソナビリティ 人に対して良い印象を与え、過度な防衛心を起こさせない。他人の人格を傷つけたり、人に無理を強いたりしない。

- 状況適応力 違った状況のもとでは違った行動をとらねばならないことをよく知っている。自分がとった行動が客観的に見て適切かどうか、眺めることができる。

- ヴァイタリティ 体力、気力に優れている。強い競争心を持ち、プロジェクトが与えられれば必ず成功させようと考える。

- 問題解決力 易しい問題よりも難しい問題の方を好む。筋の通ったものの見方ができる。問題にぶつかった時に解決に向けて合理的に推論できる。

おわりに

このようにOPQ日本語版はリリースされました。その後、数多くの日本企業で妥当性研究がなされ、様々な業種、階層、職種において職務パフォーマンスとの相関が確認されました。今日のOPQがあるのはご利用企業様のおかげです。会社を代表してご利用企業の皆様には心より御礼申し上げます。どうもありがとうございます。今後も日本産業界の発展のためOPQの改善と活用技術の開発を進めて参ります。