労働者数が減少し、雇用コストが増加する中、企業は人材を最大限に活用するためにこれまでとは異なる考え方をする必要があります。ゼネラル・ミルズは、採用時に未来に求められる能力を優先し、スキルベースアプローチで従業員が自らの能力開発を主導できるようにする方法を紹介しています。

アンドリュー・ネレセン 著

2024年3月14日

スキルベースアプローチで、避けられない変化から組織を守ります

個人のポテンシャルを最大限に引き出し、進化するビジネスニーズに対応できるような戦略を構築することは、今日の組織にとって重要なテーマです。

スキルベースアプローチでは、学歴や経験年数を重視するのではなく、個人が持っているスキルと、それをどのように活用できるかを重視します。組織は、ポテンシャルを考慮して個人を採用、昇進、育成することができ、指数関数的な変化のペースに対応しやすい労働力を生み出すことができます。

スキルの詳細やデータを得るには、さまざまな方法があります。例えば、AIを使用して過去の経験から推測することができます。しかし、本当に価値を提供できるのは、ある人が発揮することができるけれども未だ発揮していないスキル、つまりポテンシャルを示すことができるアセスメントです。スキルについて将来を見据えた客観的な視点を提供できるアセスメントメントは、様々なツールの中でも強力なツールとなり得ます。

ゼネラル・ミルズのタレント・ダイレクター、リチャード・チェンバース氏に、タレント・マネジメント戦略と、人材データを活用したスキルベースアプローチによって、人材を最大限に活用し、各従業員が自らの能力開発をリードできるようにする方法について伺いました。

- Q:ゼネラル・ミルズがタレント・マネジメントにどのように取り組んでいるかを教えてください。

- A:ゼネラル・ミルズでは、継続的に適応し、物事のやり方を再考しているため、その適応性とレジリエンス(回復力)を備えた人材を必要としています。さらに、継続的な学習と開発を通じて進化できる人材を求めています。

従業員がここに残りたいと思った場合、ここで長期のキャリアを築くことができると感じることが重要です。私たちは引き続き賢明であり、従業員が転職を選択した場合にパイプラインの観点から確実に保護されるようにしますが、彼らがここで個人的なキャリアの成長を遂げ、必要なサポートが確実に得られるようにすることを目指しています。

- Q:人材戦略の概要について教えてください。

- A:最終的な目標を明確にした上で計画を立てました。その結果、ゼネラル・ミルズの3つの差別化要因を特定することができました。それは、将来に求められる能力を特定すること、優秀な候補者を特定し選抜すること、そして確実で実用的なインサイト(知見)を用いてキャリアを促進することです。

最初の2つは入社前に焦点を当てたものですが、3つ目については、実用的なインサイトを提供し、学習マインドを生み出す能力開発体験を作りたいと考えました。そのため、スキルベースアセスメント主導のアプローチを作成しました。これは選考にとどまらず、タレント・マネジメントのエコシステムに統合され、能力開発計画の基礎となり、社内における人材の流動性を促進します。そして、能力開発だけでなく、自己省察や機会の創出を促進するために、厳選された堅牢なツールとリソースを用意しました。 - Q:人材戦略の一環として人材データをどのように活用していますか?

- A:アセスメントから得られる優れたデータを活用することで、スキル面をより深く掘り下げ、戦略的な人員計画、後継者計画、能力開発計画に役立てることができます。L&Dチームと連携することで、スキルに基づいてより強固な戦略を構築することができます。同時に、従業員に付加価値を提供し、個人的な成長という点で他社と差別化しています。 また、オンボーディング・エクスペリエンスの向上などを通じて、入社した社員に何かを還元する機会も生まれました。組織に入った初日から、あなたとあなたのリーダーが、あなたの強みとそれに基づく機会が記載された能力開発リポートを受け取り、個別の能力開発計画に組み込むことができる世界を想像してみてください。

- Q:人材戦略はどのように社員の能力開発を促進するのでしょうか?

- A:当社では、各機能のコンピテンシー・モデルとして「人材プロファイル」を使用しています。このプロファイルには、各機能で成功するために必要な経験や、その機能内での役割に期待されるリーダーシップ行動などが含まれています。

その目的は、ある部門で働く人が短いアセスメントに参加して客観的なインサイトを得ることで、自分自身の能力開発計画を立てることができるようにすることです。その後、他部署でクロスファンクショナルな役割を担いたいと考えた場合は、自分の強みと機会を他の人材プロファイルやその職務に最適なコンピテンシーや能力と比較することができます。

このようなアセスメントへの参加はすべて従業員主導で行われ、組織はマネジャーがアセスメントのインサイトを活用する際に適切な会話ができるようにサポートしています。従業員に責任を持たせることで、従業員に力を与え、希望すれば簡単に能力開発を受けられるようにしています。ただし、従業員には自らキャリア開発を求めるアスピレーションを期待しています。

なぜスキルベースの組織なのか

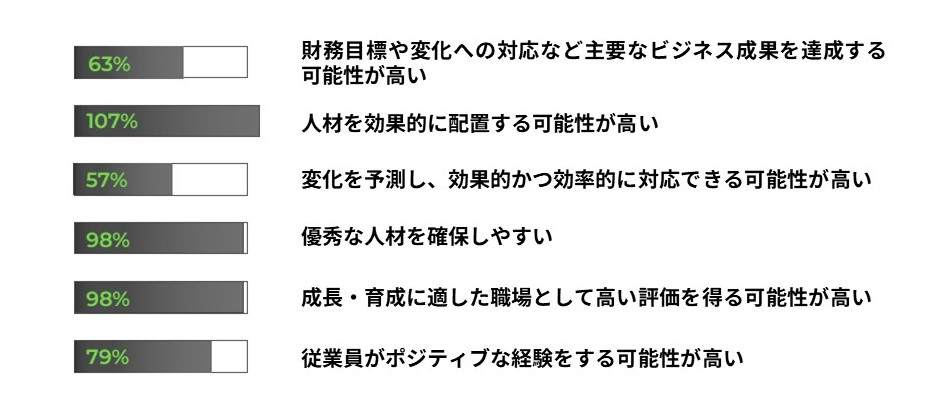

現在、人事は事業戦略の変化に合わせて人材を素早く効果的に活用することに苦慮しています。組織はスキルを特定し、測定し、配置するための体系的な、あるいは有用な方法を持っていません。人材とスキルを中心に仕事を組織化する、つまり、スキルベースの組織を作ることで、生産性、パフォーマンス、アジリティ(敏捷性)を最大化することができるのです。スキルを理解し、管理するシステムを構築することで、人事はすべての人材業務に一貫した戦略を適用することができ、優先事項や経済状況、人材市場の変化に事業が適応できるようになります。調査によればスキルベースの組織は、以下の傾向があります。

スキルへの移行にあたり検討すべきポイント

具体的な移行のプロセスは組織によって異なりますが、ここでは有意義な変化を起こすために検討すべき4つのポイントをご紹介します。1. 「なぜ」から始め、成功をイメージする

自問自答してみてください。なぜスキルベースへ移行するのか?スキルによって最終的に何を達成したいか?スキルアプローチに取り組む理由はたくさんあります。しかし、目的を明確にすることで、焦点を絞ることができます。成功とはどのようなものかを考えてみてください。どのようなKPIか確認し、それがどのようにビジネスに役立つのですか?

2. 組織を結束させる

スキルベースの組織作りは、一人でできるものではありません。組織内の他の利害関係者と目標や戦略を共有し、一緒に取り組む必要があります。上級リーダーから一般社員まで組織内のあらゆるレベルの人々が、このアプローチの利点を理解し、移行中および移行後に果たす役割を把握しているようにしましょう。

3. 道具を揃える

どのような形であれ、スキルアプローチに取り組む上では、スキルを正確に識別し、測定し、マッピングする必要があります。ここにアセスメントを導入することで、従業員のスキルを客観的に測定し、タレントマネジメントに関する迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。まずは、スキルを記述しマッピングするための共通言語を見つけます。SHLのスキル分類法は、科学的な根拠に裏付けられたフレームワークに基づいています。次に、スキルを測定するツールが必要です。SHLのGlobal Skills Assessment(グローバル・スキルズ・アセスメント)は、わずか15分で96のビジネススキルを測定することができます。

4. 成功を祝う

すべての前進は進歩です。小さな成功や前進はあまりに簡単に忘れてしまうものです。こうした小さな成功の棚卸しをし、次のステップへの活力とすることが重要です。

おわりに

「人材をより事業戦略に合致させたい」。これは、スキルベースのアプローチに移行する組織に共通する理由です。事業戦略や人材戦略をスキル要件に置き換えることは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし この情報があれば、戦略的な採用、配置、リスキリングなどの活動を通じて、事業を助けることができます。e-bookでは、この後、スキルベースの組織への移行をどこから開始すべきか、そしてスキルアプローチへ移行する上での障害と対処法についても言及しています。詳細はこちら からご覧ください。 以前から「VUCAの時代」と言われていましたが、ここ数年の世界の出来事を振り返ると、まさにその言葉通りのような時代であると感じます。パンデミック、地政学的リスクの高まり、AIなどのテクノロジーの目覚ましい発展と普及は、世界が常に不確実性にあふれていることを私たちに実感させました。

このような世界で、組織はどのようなリーダーシップが必要となるのでしょうか?

今回は、SHLグループのコラム「Effective leadership in a world of geopolitical upheaval—a contextual challenge for organizations(地政学的な動乱の世界における効果的なリーダーシップ-組織における文脈上の課題)」から、特に地政学的に不確実な世界のリーダーにとって重要なコンテクストを6つご紹介し、直面する課題について考察します。

リーダーのコンテクスト(文脈)が重要

組織は、さまざまな状況で機敏に対応し、変化に適応して成長できる人材を適切に配置することが重要です。SHLは、9,000人のグローバルリーダーを対象に3年間の調査を行い、リーダーの成功にはコンテクスト(文脈)が重要であるということを明らかにしました。コンテクストとは、リーダーが活動するコンテクスチュアル(文脈的)な環境のことで、リーダーが働かなければならない業界や場所、ビジネスの優先順位を含む組織、チーム、職務特性や心理的要求を含む役割といった外部環境が含まれます。

リーダーを選抜する際、より広く仕事の背景を考慮に入れると、「画一的な」アプローチよりも平均で4倍正確な予測が得られます。パフォーマンスの高いリーダーをより正確に予測することで、リーダーのパフォーマンスが平均 22% 向上し、それが売上・純利益ともに4%の増加につながります。

この調査では、ダイバーシティに関連する別の注目すべき成果もありました。世界中の組織がリーダーのパフォーマンスの成否に最も重要であると特定した27の課題のうち 21 項目において、女性の方が男性よりも強みがあるという結果が得られました。コンテクストは、特定の課題に誰が最適であるかを評価する非常に柔軟かつ強固な方法です。それだけでなく、コンテクストを活用することで、潜在的な可能性のある人材のターゲットを広げ、人材プールに存在する可能性のある隠れた逸材を組織が見逃さないようにすることができるのです。

不確実な世界で特に重要となるコンテクストとは

SHLは、リーダーが直面する約300の課題から、リーダーの成功に影響を与える最も重要な27のコンテクストを抽出しました。コンテクストは「チームのパフォーマンスを推進する」、「リスクと評判をマネジメントする」、「変革をリードする」、「結果を出す」の4つのグループに分類されます。これらの中には、時間の経過や新たな課題の出現に伴って重要性が高まったり薄れたり、ある時点での組織の優先順位や目標に固有のコンテクストがあります。しかし、今日の地政学的に不確実な世界の状況に鑑みると、次の6つのコンテクストが前面に出てくる可能性があります。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

当然ですが、不透明で、想定外の変化がありうる環境で活動する能力は、極めて重要です。

・人や業務の安全とセキュリティを確保する

事業やオペレーションの一部が不安定な場所にある場合、地域紛争、政治、環境問題、インフラの課題などを乗り切る能力が最も重要になります。サイバー攻撃の脅威に対処する仕組みの構築も、組織にとって注力すべき重要な点です。

・急速に変化する製品、サービス、プロセスに対応する

これは、サプライチェーンマネジメントに関わる問題に一部関連しています。確立されたサプライチェーンラインが中断された場合、組織は代替プロセスを迅速に再検討する必要があります。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

混乱や予期せぬ事態は、組織が大きな決断を迫られることを意味します。例えば、事業を別の地域に迅速にシフトしたり、突然紛争状態になっている国に新商品を一か八か投入したりすることが考えられます。長期的には大きな市場機会となりえます。

・リスクを嫌う状況下で業務を行う

混乱によって、組織は新たなグローバルな機会を模索することになるかもしれません。このような新しい環境では、規制が強化されたり、他の「官僚的」なステークホルダーとの関係を調整したりする必要が生じる可能性があります。これまでのビジネスの進め方とはかなり異なる可能性があります。

・地理的拡大を通じてビジネスを成長させる

特定の国・地域における地政学的な課題によって、組織は、製造拠点や製品・サービスの市場として、新たな地域を検討する必要に迫られるかもしれません。

コンテクストとリーダーの特性をそれぞれ見極める

今回は地政学的状況に伴う不確実性にフォーカスして、より密接に関わるコンテクストをご紹介しました。ただ、組織や事業が直面するコンテクストはこの一面だけではありません。それぞれの環境における特定のコンテクストを理解し、最適な組み合わせの人材を測定することで、混沌とした世界で組織を発展させる将来のリーダーを発掘することが可能です。

なかなか予測が難しい未来のリーダーを選抜・育成する際は、成功確率を高めるためにコンテクストという考え方をぜひ取り入れていただければと思います。

はじめに

コンピテンシーの360度評価は1990年代から存在するアセスメント手法です。管理職の評価育成方法として長年活用されており、多くの効用がある一方で運用を誤ると副作用が生じることがあり、活用には注意が必要です。近年、人的資本経営のための人材データ収集方法として改めて360度評価に注目が集まっています。本コラムでは、当社の360度評価ツール「無尽蔵」について紹介します。

360度評価とは

360度評価は一人の被評価者に対して、周囲の複数人が能力を評価する仕組みです。1990年代にコンピテンシーアセスメントの手法として普及しました。コンピテンシーは能力が行動として顕在化したものですので、他者から評価しやすくこのツールとの相性がよかったのです。主な利用目的は能力開発です。評価、選抜にも使うことも可能ですが、綿密な計画と適切な開発、細心の注意を払った運用が求められます。

メリットは複数の他者から評価を受けられること。自分ではできていると思っている行動が周囲からはできていないと見られていることがわかり、問題の原因究明や効果的な能力開発計画の立案ができます。デメリットは評価スキルが弱い評価者による偏った評価となることです。偏った評価は、誤った人事判断を導くだけでなく、被評価者と評価者との関係を悪化させることにつながり、チームをバラバラにしてしまうこともあります。

360度評価「無尽蔵」

360度評価「無尽蔵」は当社が2001年にリリースされたオンラインの360度評価ツールです。英国SHL社の「Perspectives on Management Competencies (PMC)」をベースに、より効果的な能力開発ができるよう日本独自の機能を搭載し、世界のSHLに先駆けてオンラインツールとして販売をはじめました。- 測定項目:マネジメントコンピテンシー36項目

- 評価者:本人、上司、部下、その他 (上司1名、部下とその他18名まで)

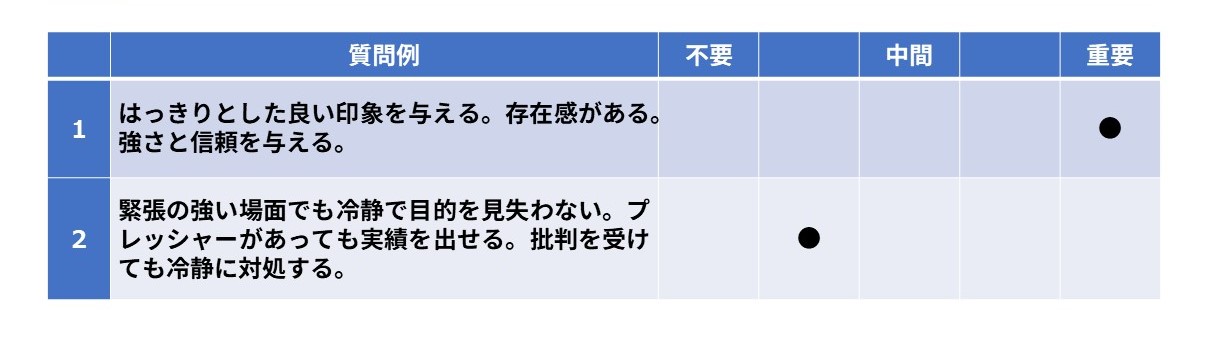

- 質問:重要度認識36問20分(本人と上司が回答)、能力評価36問20分(全員が回答)

- レポート内容:重要度認識、能力レベル評価、能力開発課題、能力開発マニュアル

「無尽蔵」の特徴

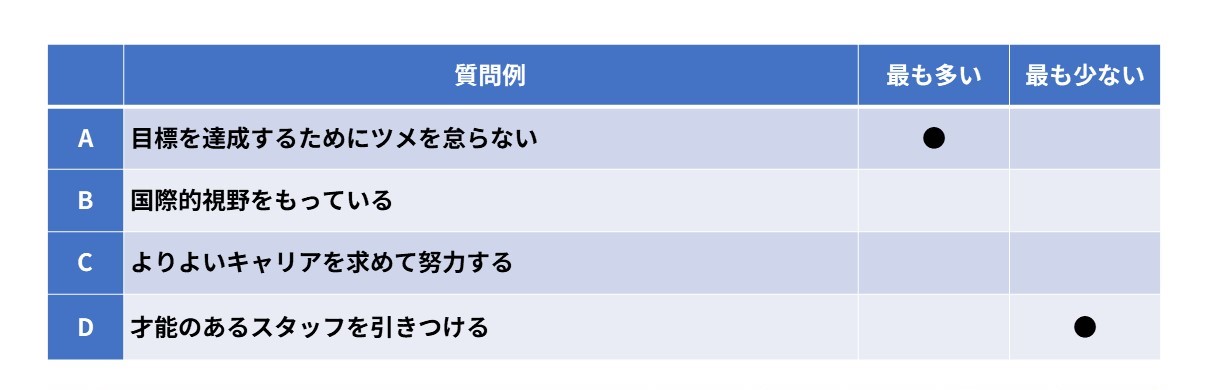

「無尽蔵」には能力開発に効果的な三つの特徴があります。- イプサティブ(強制選択)の質問形式

- 本人と上司のコンピテンシー重要度評価

- コンピテンシー別の能力開発マニュアル

- 評価よりも能力開発で利用したい。

- 被評価者にとってどのようなコンピテンシーが重要かわからない。

- フィードバック結果をアクションにつなげたい。

まずは、イプサティブの質問形式についてです。

360度評価のデメリットは評価の偏りであることは申し上げた通りです。好きな人には「あばたもえくぼ」、嫌いな人には「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」となるのが人情というもの。評価者訓練を受けている管理職でもこうなるのですから、いわんや非管理職をや。 この問題を解決するため「無尽蔵」では、評価者は四つのコンピテンシー行動から被評価者に最もよく見られる行動と最も見かけない行動をそれぞれ一つずつ選びます。

次は本人と上司のコンピテンシー重要度評価についてです。

ジェネラリストである管理職の職務は複雑であり、仕事をしている管理職本人とその上司との間で重要視する行動が異なるケースはよくあります。成果に対する認識は一致していても、それを達成するための行動やプロセスは人それぞれです。本人と上司の役割期待に対する乖離を埋める手段として「無尽蔵」は両者の重要度評価を比較する機能を持っています。注目すべきは得点差が見られる項目です。得点差についての対話が相互理解を深め、両者の方向性を一致させることに役立ちます。方向性を一致させるだけでパフォーマンスが改善される場合もあります。

アセスメントは人間ドックに似ています。人間ドックでは検査結果から生活習慣病の兆候を見つけ、その問題解決するための生活習慣改善計画を立案し、実行します。中性脂肪の低減であれば食事と運動の改善、肝臓の値であれば飲酒量を減らすなどの計画を保健師さんとの面談で作成します。「無尽蔵」も専門のフィードバッカーとの面談で同様のことができるのですが、フィードバッカーがいない場合でも能力開発マニュアルにしたがって自ら能力開発計画を作ることができます。

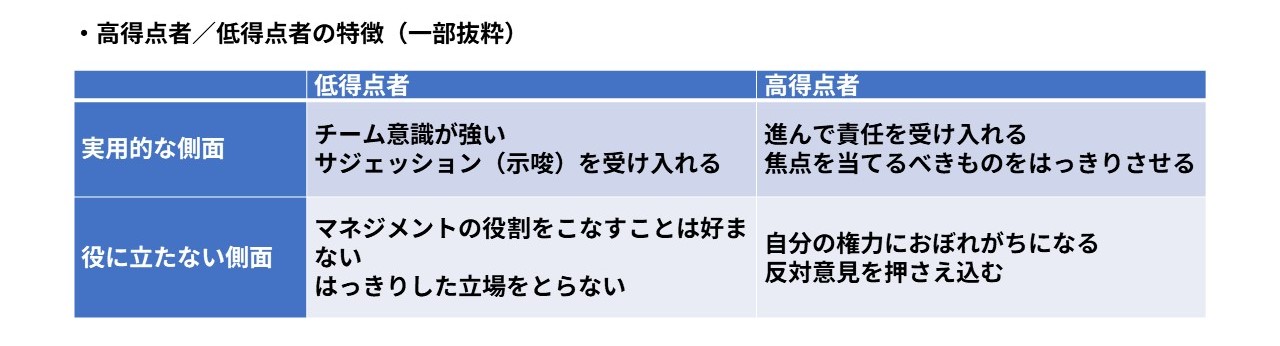

能力開発マニュアルは36項目のコンピテンシーについて、能力項目の定義、高得点者/低得点者それぞれの実用的な側面と役に立たない側面、理解促進の為の自己点検質問、能力獲得の為の具体的な開発方法が記載されています。

<能力開発マニュアル例:指揮>

・定義

誰もがわかる形で方針を示す。責任を引き受け、目標を達成するために、計画を決め、全体の舵取りをする。

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮したのはどんな時でしたか?その時意識して努力したことは何ですか? 」

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮できなかったのはどんな時でしたか?それがうまくいかなかった原因は何だと思いますか? 」

「よりうまく指揮するにはどうすればいいと思いますか?」

・能力獲得の為の具体的な開発方法(一部抜粋)

このコンピテンシーは優れたチェックリストをもち、そのとおりに実際にやっていくことで獲得できます。獲得の鍵はチェックリストの優秀性にあります。以下、指揮というコンピテンシーの定義に則って、チェックリストを用意しました。その前提となるコンピテンシーの有無を示す行動傾向とあわせて示します。

1.今までの自分のリーダーシップについて自己評価してみる

「高得点者の実用的な側面」と「低得点者の役に立たない側面」の行動リストを参考にしながら、今までの自分のリーダーシップについて考えてみましょう。

□ 進んでチームやグループの責任を負おうとしていましたか。

□ チーム目標や仕事の方針についてメンバー全員がわかるように伝えていましたか。

□ 目標が達成されるよう進捗管理を行い、チームの舵取りをしていましたか。

□ グループをまとめるのに自分がどれくらい貢献しましたか。

□ どのようにすればもっとうまくやれたと思いますか。

まとめ

360度評価「無尽蔵」は以下のニーズに対応できます。「無尽蔵」についてのより詳細な情報は、「360度評価による能力開発のご提案」、360度評価の導入について検討をしたい方は「360度評価の導入ハンドブック」をご覧ください。 「就職プロセス調査」(リクルート就職みらい研究所実施)によると、2024年3月1日時点の就職内定率は40.3%で前年から10.0ポイント増えているとのことで、採用選考の早期化が日経新聞で指摘されていました。ただ内定率が4割といっても、完全に採用が終わっている企業は僅かで、多くは4月以降も引き続き選考がおこなわれます。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。

より適切な採用、育成、異動の決定をサポートする最先端のソリューションとプラットフォームによって、人事慣行を変革することを目指しています。

ロンドン、2024年3月6日――タレントインサイトの世界的リーダーであるSHLは、タレントアクイジションおよびタレントマネジメントソリューションにおける地位向上戦略の一環として、人材アセスメント事業者であり長期パートナーであるエシャエル・インドネシアの買収を発表しました。

SHLは、企業とそのリーダーが適切な人材を雇用、動員、育成するのを支援するデータ主導型SaaS人材ソリューションを拡張し、インドネシアの組織と人々の成長機会を解き放ちます。

SHLのチーフ・ストラテジー・オフィサー(最高戦略責任者)であるヒマンシュ・アガルワル氏は、「当社のインドネシアへの投資は、このダイナミックな市場への戦略的対応であり、世界的な展開を強化し、成長の機会を解き放つものです。インドネシアでは、経済が発展しており、世界第4位の生産年齢人口をもち、そして急速なデジタル化によって変革が進んでいます。組織は機会を最大化し成果を達成するために、適切な人材と適切な HRテクノロジーに投資する必要があります。」

アガルワル氏はさらに、「エシャエル・インドネシアは、人材を通して事業の成果を推進することに情熱を注ぐ専門家チームであり、市場をリードするビジネスを構築してきました。これからも共に、組織の成功を促進する革新的なデータ主導型の人材ソリューションによって、戦略的な人事決定を強化することに取り組んでいきます。」

この買収により、SHLは東南アジアの主要市場であるインドネシア、シンガポール、フィリピンでの直接的なプレゼンスを通して、東南アジアにおける主導的地位を強化し、米国、EMEA、APAC地域にわたる当社の顧客に大規模にサービスを提供できるようになります。

エシャエル・インドネシアのマネージング・ディレクター、マリツカ・タンブナン氏は、顧客への影響を次のように説明しています。「この地域におけるタレントマネジメントの新時代が来ました。SHLの専門知識と、世界中で構築されテストされている強力なソリューションが利用可能になり、顧客はSHLと共にグローバルに活動できます。」

SHLはこの12ヶ月間で2回の買収を行いました。1回目は日本であり、今回は2回目です。アンディ・ブラッドショーが2018年にCEOに就任して以来、SHLは従業員のライフサイクル全体にわたってデータに基づいた意思決定を強化するSaaSソリューションを提供するタレントインサイトパートナーへと戦略的な進化を遂げており、今回の買収はその最新のステップです。

東南アジアでのプレゼンスを高めたSHLグループですが、次なる進化のステップは何でしょうか。

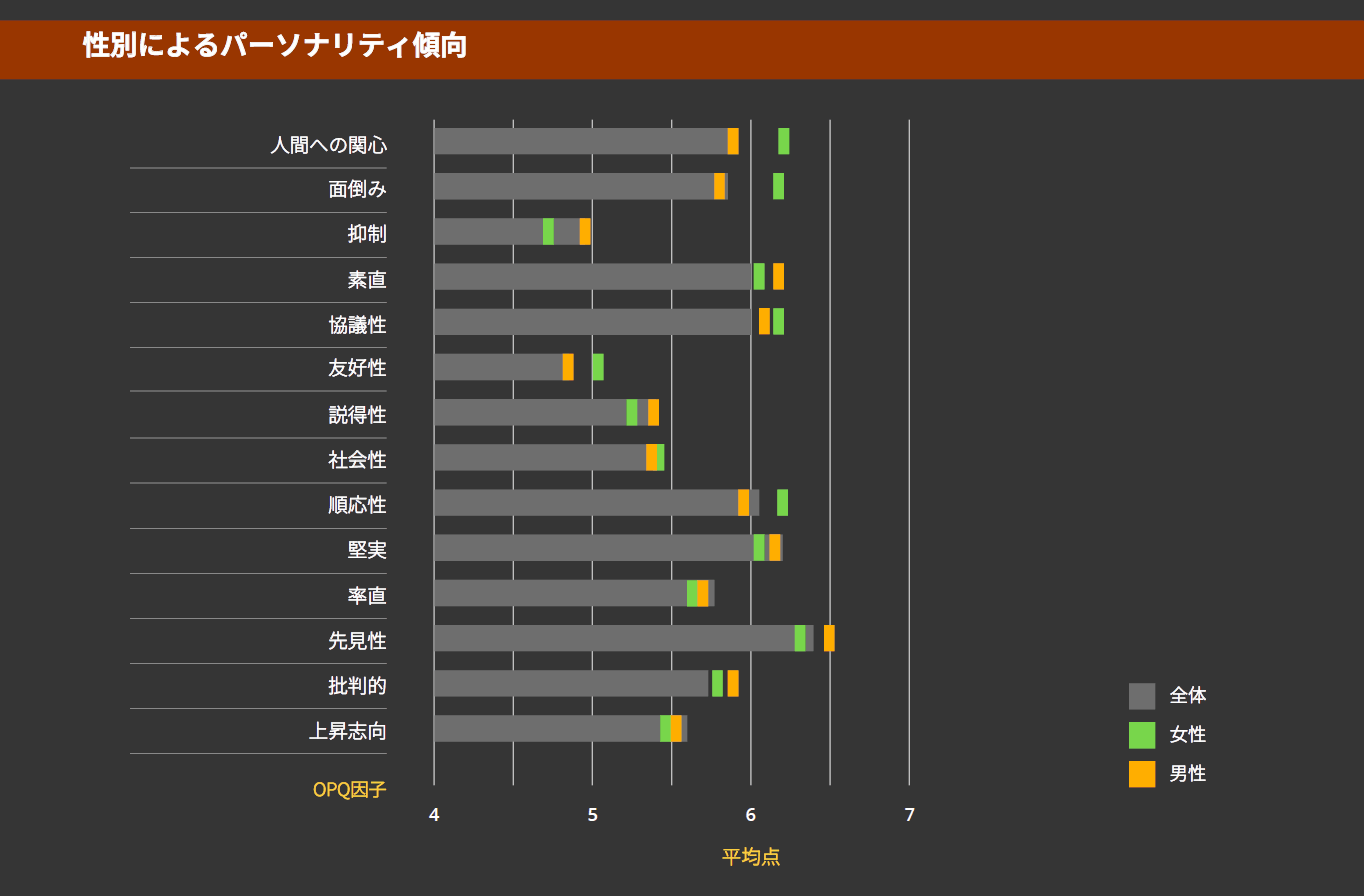

3月8日は国際女性デーでした。これに合わせて英エコノミスト誌ではOECD(経済協力開発機構)29か国の中でglass-ceiling index (GCI)=ガラスの天井指数なる女性の働きやすさ指数を発表しています。GCIは、主に富裕国で構成されるOECD加盟国において、女性が職場で平等な待遇を受ける可能性が最も高い国と最も低い国を毎年評価するものです。2024年、日本は29か国中27位と下位3番目でした。男女の労働参加率や給与の差、育児休暇の取りやすさなど10の指標に基づき分析しており、中でも日本は企業の管理職に占める女性の割合が14.6%(OECD平均は34.2%)と低く、多くのマスメディアでも取り上げられました。日本がこのような評価であることを念頭に置きながら、今回はSHLグループのコラムを一部ご紹介しつつ、女性のリーダーシップについて考えたいと思います。

リーダーポジションにおける多様性促進のために

この30年間で、特に高所得国においてより多くの女性が管理職のポジションを占めるようになりましたが、それでもなお、管理職における男性との人数差を縮めるまでには、まだ長い道のりがあります。組織内のリーダーたちは、女性の昇進に関する意思決定時にステレオタイプに頼る傾向が強いものの、優れたピープルマネジャーとなる要素のいくつかは、女性が強いポテンシャルを持つことが客観的データから分かっています。SHLグループのホワイトペーパー「The New Era in People Management」では、性別によるパーソナリティの傾向に言及しています。男性は長期的な視点を持ち、他者に影響を与える傾向があり、女性は他者の行動に理解と共感を示し、適応し、つながりを求める傾向があると報告されています。一般論ではありますが、女性のこれらの特徴を見極め、育成し、適切に配置すれば、優れたピープルマネジャーを育てることができます。

実際、リーダーシップのジェンダーダイバーシティが上位25%に入る組織は、ボードメンバーに女性がいない組織よりもROEが47%高いと報告されています。にもかかわらず、昇進の可能性があると見なされるのは女性より男性の方が多いのです。その理由は、昇進の可能性が「男性的」とみなされる特徴と関連づけられ、重視されているからです。個人の特性よりも、これらの特徴によって採用や昇進が行われており、結果的に男性のほうが成長機会を得やすい傾向にあります。

女性がリーダーシップパイプラインで離脱する背景

リーダーシップパイプラインの途中で女性が減少する原因となる、多くのミクロな課題も存在します。女性のキャリアを促進する最も効果的な手段として、あらゆるレベルの女性がフレックスタイム制を挙げています。女性リーダーは、家庭の事情で自発的に休職・退職する割合が男性よりはるかに高い傾向にありますが、機会があれば仕事に戻りたいと考える人がほとんどです。可視化されず、無視され、見過ごされ、過小評価されていると感じている女性の体験談の多くは、耳に入る機会すらありません。彼女たちはテーブルに着いていたとしても、必ずしも意見を聞かれているわけではなく、事業の方向性に影響を与える意思決定に加わっているわけでもないのです。

柔軟な仕事環境の他にも、家庭での公平なパートナーシップやアセスメントを活用して人材戦略に女性を組み込むことなど、女性の活躍を後押しするヒントは他にもあります。

67%の組織がDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)への投資を維持または増加させています。※変革にあたっては、達成すべき目標とその障壁がどのようなものであるか正確に理解し、経営層を含め組織全体で継続的に努力しコミットすることが重要です。

性別による機会損失をなくそう

世界的にみても、まだまだリーダーポジションに占める女性の割合に課題があります。日本の現状は輪をかけて深刻です。DEIは必ずしもジェンダーだけの問題ではありませんが、こと日本において目下の課題はジェンダーダイバーシティと言えるでしょう。先述したように、ダイバーシティ推進によって組織力の向上は多く報告されており、組織が取り組むべき合理性を示しています。女性の組織における更なる活躍に焦点が当てられがちですが、仕事中心が当たり前と捉えられていた男性がより家事育児に取り組むことも同様の文脈で扱われるべきでしょう。性別に関係なく、能力やポテンシャルがある人が適切な立場で存分にその力を発揮し、また、ジェンダーにとらわれず家庭や育児に関わりたいと思う誰もがそのようにできる社会であってほしいと願います。

SHLのアセスメントとインサイトは、人材の客観的判断を可能にし、こうした社会の実現の一助となりえます。

※ https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/global-talent-trends/

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#beyond

「早期化」「長期化」で新卒採用はもはや消耗戦

3月に入り、いよいよ25卒の選考が本格化してきました。新卒採用は引き続き売り手市場が継続する見通しです。各種調査からは、企業の選考開始時期は年々早期化する一方で、目標人数に対する充足率は下降傾向にあることが示されています。人口減少や、就活に対する学生の動向の変化、有効求人倍率の上昇など、背景には様々な要因が考えられますが、いずれにせよ企業は採用目標人数の確保のため、採用活動を早期化・長期化せざるを得なくなります。

ここ数年来、新卒採用は多くの企業で消耗戦が展開されています。採用目標数がコロナ禍前の水準に戻りつつある中、従来通りの採用スキームで、期間を早期化・長期化させなければならないのですから、消耗戦になるのは間違いありません。

そこで私から一つ提案をさせて頂きたきたく、このコラムを書きました。タイトルの通り、御社も思い切って新卒採用の選考ステップを減らしてみてはいかがでしょうか。

選考ステップを減らすことによるメリット

新卒採用が消耗戦の様相を呈しているのは、従来通りの採用スキーム(選考ステップ、採用人数)のまま、選考時期が早期化・長期化していることが要因です。早期化・長期化の潮流は1社だけの力ではどうにもなりませんが、採用スキームは各社各様ですから、まず取り組むべきはここの見直しということになるでしょう。早期化・長期化に割かれる工数の分だけ選考ステップを減らし、トータルでの工数を最適化する――。これが「選考ステップを減らしましょう」というご提案の要旨です。

また、選考ステップの削減は、企業側の工数削減のみならず、応募者の満足度向上にも寄与します。Thinkings株式会社が24卒学生に対して実施した調査では、選考参加意欲が下がった要因として、「選考ステップが多い」が、「面接官の態度が悪い」「企業の評判が悪い」といった項目を押さえてダントツの1位となっています 。1

選考ステップが多いことで応募者の選考参加意欲が下がり、途中離脱に拍車をかけ、採用目標人数はますます遠ざかります。

選考ステップを見直す際の要点

新卒採用の選考はおおむね下記のようなステップで構成されています。「エントリー」⇒「エントリーシート・適性検査」⇒「一次選考」⇒「二次選考」⇒「最終選考」⇒「内定」

具体的にこの選考ステップのどこを減らせばよいか。結論から言うとどこでも良いのです。肝心なのは選考ステップを通じて、「いつ」「何を」「どのように」見極めるかをはっきりさせた上で取捨選択に臨むことです。

例えばA社では、自社の求める人物像が「リーダーシップのある人物」だったとします。この要件に合致するかを、一連の選考ステップの中で「いつ」「何を」「どのように」見極めるか整理し、選考を合理化して、工数を削減することができます。

まず、「リーダーシップ」の具体的な定義とレベル感を整理します。採用要件定義により、「何を」見極めるかをクリアにすることが可能です。

検討の結果、自社の求める「リーダーシップ」とは、「積極的にコミュニケーションが取れ、他者への説得行動が得意で、実際にそのような経験のある人物」であると合意がとれました。

これに基づき、選考ステップを通じて、

➀ コミュニケーション力がある

➁ 説得力をもって物事を説明できる

③ リーダーシップを発揮した経験がある

の3点を確認します。

次に、これらの確認項目を「いつ」「どのように」に評価するか決定します。

まず、エントリーシートでリーダーシップを発揮したエピソードを書いてもらい、適性検査では、本人の性格傾向から、➀、➁の行動特性を確認することとしました。

1次選考では、グループディスカッションを実施し、➀、➁の実行動を観察します。

2次選考では、1時間の面接を通じて、エントリーシートに書いてもらった③の経験を掘り下げることとします。またこの際の受け答えを通じて、➀、➁についても評価を実施します。

以上をもって見極めたい事項を十分に確認できることが判ったため、最終選考のステップは不要と判断し、ステップを1回分減らすことができました。

おわりに

脈々と受け継がれてきた自社の選考ステップも、その実態を改めて見直してみると、同じ内容が重複していたり、求める人物像の見極めに寄与しない要素が含まれていたということはよくあることです。見直しの結果、選考ステップを減らさない、という結論に至ったとしても十分な成果です。これまであまり整理がされていなかったものを再整理し、一つ一つに意味づけを行えば、工数負荷に応じた支援も引き出しやすくなるかもしれません。

「いつ」「何を」「どのように」見極めるか。ぜひ一度、この観点で選考ステップを整理してみてください。もちろん、必要とあればいつでも私達がお手伝いいたします。

思い切って選考ステップを減らしましょう。

1 Thinkings株式会社. 24卒就活生の選考に関する意識調査レポート.https://hr.sonar-ats.jp/24research_wp p.3( 2024.3.8参照 )

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

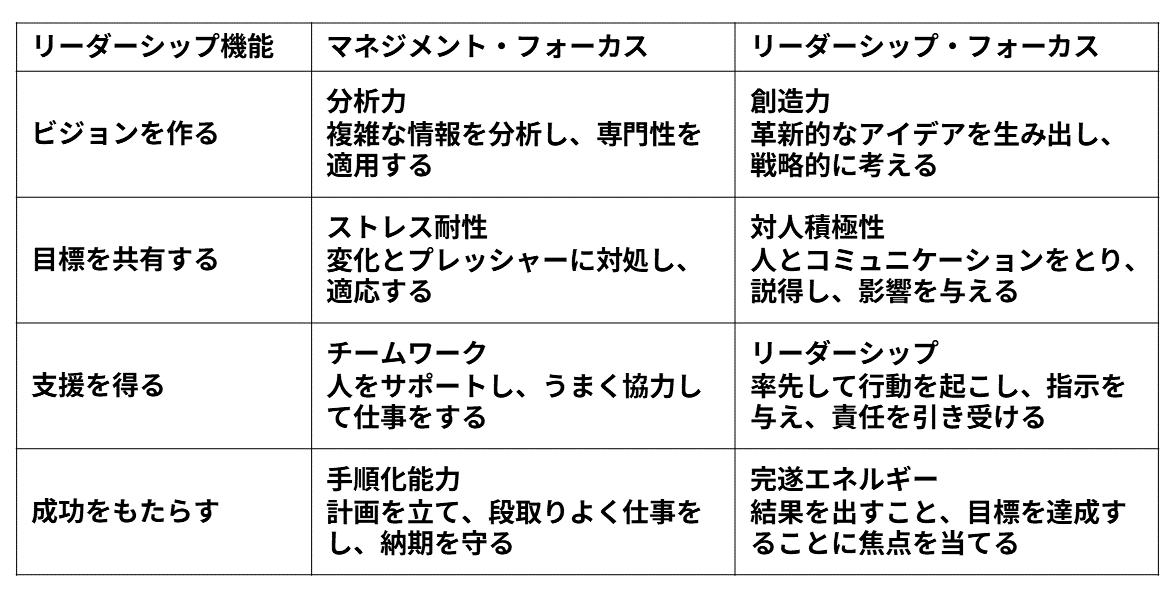

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

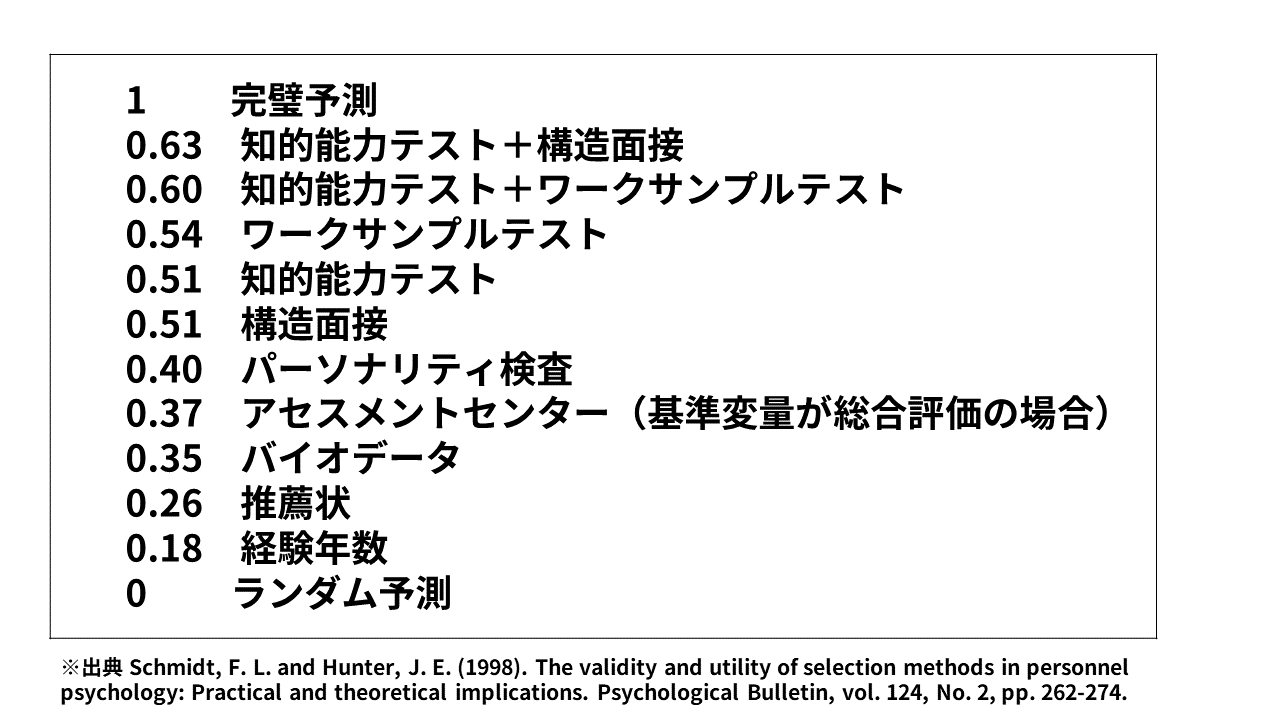

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。

人材アセスメントに対しての疑問

なぜ多くの企業が人材アセスメントを各人事施策に活用しているのか。そしてその必要性はどこにあるのか。それらの疑問に対して、ルメルト著:『良い戦略、悪い戦略』(2012年)に書かれている「良い戦略」をもとに考えていきたいと思います。良い戦略の基本構造

まずは、著者の考える良い戦略の基本構造とは何か。曰く、良い戦略とは下記3つの要素を含んでいます。(以下、著書より引用)

①診断

➡状況を診断し、取り組むべき課題をみきわめる。良い診断は死活的に重要な問題点を選り分け、複雑に絡み合った状況を明快に解きほぐす。

②基本方針

➡診断で見つかった課題にどう取り組むか。大きな方向性と総合的な方針を示す。

③行動

➡ここで行動と呼ぶのは、基本方針を実行するために設計された一貫性のある一連の行動のことである。すべての行動をコーディネートして方針を実行する。

上述の3つの要素を人事戦略立案の場面で想定してみると、「診断」は現状の経営状況やそれに関わる外部環境、ステークホルダーの関係性の変化などを的確に捉え、その企業にとって致命的な課題を人事的側面から認識すること。「基本方針」はその診断で認識した課題に対してどのような施策が効率的かつ効果的にポジティブな影響を与えるのかを考え方針を決めること。「行動」はその決めた方針に従って必要な資源やその配分を整理し、方針の実行に移すことだと言えるでしょう。

一見当たり前に見える要素ですが、これまでのクライアントからのご相談などから、決してすべての戦略が上述3つを満たしているわけではないと考えます。著書内では、良い戦略に対して「悪い戦略」(上述3要素を満たしていない戦略)と呼ばれていますが、なぜその悪い戦略が現実に存在してしまうのかが書かれています。つまり、悪い戦略がはびこってしまう背景には、現状の分析や調査にはかなりのハードワークが求められるからであり、そんな“重く面倒な”ことなどしなくても戦略は立てられるという願望もあるそうです。当然のことですが、正しく「診断」ができなければ、その後の正しい「基本方針」の決定や正しい「行動」はできません。

人事戦略の基本方針を打ち出す際の一番の土台となる「診断」について、様々な視点から分析することが重要になりますが、その一助となり得るのは人材アセスメントであると考えます。

人事戦略の基盤となる「診断」へのアセスメント活用

現状を分析し課題を見つけ出す手法は様々ありますが、人事戦略に関連する現状分析という文脈では、その企業が抱える人材についての可視化が肝となります。言わずもがなですが、そもそもどのような人材が組織に存在するか、それは経営戦略を遂行する上で必要十分なリソースか、今後中長期的にどのような人材が必要か、また今いる人材をどのように育成すべきなのか等を適切に把握しない限り、現状の課題を診断することは困難です。また、人材の可視化に用いる尺度(物差し)も重要となります。基準が毎回異なる物差しであれば、いくら定量的に物事を推し量ろうとしても意味を成しません。そこで人材可視化の一助となり得るのが、アセスメントによる人材の定量化です。今日では多種多様なアセスメントが存在していますが、裏を返せば企業の人材可視化ニーズの高さを物語っています。

人材アセスメントの活用により、社員のコンピテンシーやポテンシャルをデータ化することで下記のような情報を得ることができます。

―現状の人材ポートフォリオ

―自社のハイパフォーマーや活躍人材の特徴

―各ポジションやポストでの要件

―開発や育成が必要なコンピテンシー(能力) etc.

上述のような情報を基に、現状の人材を適切に把握しその後の人事戦略・各種施策へと繋げていくことが可能となります。例えば、人材ポートフォリオを作成後、キーポジションの要件を満たす人材が社内に存在しなかった場合、採用を見直し外部から補填するか、ポテンシャルのある社員に対して育成や研修を実施しプロパーの社員を登用するのか等、見えなかった重要な課題を浮き彫りにし、今後の基本方針を決定する指標ができます。

なお、人材可視化のための当社アセスメント(OPQや万華鏡)についての詳細は他ページの『SHLのキーテクノロジー「OPQ」とは』や『マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」』をご参照ください。

最後に

著書曰く、「良い戦略」は良い「診断」から始まります。現状をいかに分析し課題を見出せるかは大切です。前述した通り、人材の可視化はハードルが高く、コストもかかる面倒な作業となる可能性から、わかってはいてもなかなか手が出せず効果的な「診断」をできずにいる企業があることも実情です。しかし、人事の「良い戦略」を導き出すためにはその要素は必要不可欠です。まずはその一歩として、ぜひこの機会に人材アセスメントを「診断」に活用いただくのはいかがでしょうか。参考文献:リチャード・P・ルメルト. 良い戦略、悪い戦略. 日経BPマーケティング, 2012, p.410