1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

4. 適応を助けること:絶え間ない変化は疲弊するため、サポートが必要

従業員は常に適応が求められる状態にあり、最後の変化が完全に導入される前に次の変化がやってくることが多いです。変化は単に早く起こっているだけでなく、終わりが見えず、継続的に起こっているのです。その影響は明らかで、最近の調査では、どの人事リーダーも、従業員が変化に対する疲労に苦しんでいると報告しています。また、変化の渦中にサポートが得られていないと感じたまま放置された従業員は、安定性を求めて他の職場を探す可能性が54%高くなるという調査結果もあります。また、留まる人々も、しばしば自分自身がやる気を失い、燃え尽き症候群の危険にさらされ、ついていくのに必死であることに感じています。そのため、従業員が変化の流れに巻き込まれるのではなく、職場環境をコントロールできていると感じるためには、サポート、透明性、そして本当の意味での主体性が不可欠です。組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

人材アセスメントに対しての疑問

なぜ多くの企業が人材アセスメントを各人事施策に活用しているのか。そしてその必要性はどこにあるのか。それらの疑問に対して、ルメルト著:『良い戦略、悪い戦略』(2012年)に書かれている「良い戦略」をもとに考えていきたいと思います。良い戦略の基本構造

まずは、著者の考える良い戦略の基本構造とは何か。曰く、良い戦略とは下記3つの要素を含んでいます。(以下、著書より引用)

①診断

➡状況を診断し、取り組むべき課題をみきわめる。良い診断は死活的に重要な問題点を選り分け、複雑に絡み合った状況を明快に解きほぐす。

②基本方針

➡診断で見つかった課題にどう取り組むか。大きな方向性と総合的な方針を示す。

③行動

➡ここで行動と呼ぶのは、基本方針を実行するために設計された一貫性のある一連の行動のことである。すべての行動をコーディネートして方針を実行する。

上述の3つの要素を人事戦略立案の場面で想定してみると、「診断」は現状の経営状況やそれに関わる外部環境、ステークホルダーの関係性の変化などを的確に捉え、その企業にとって致命的な課題を人事的側面から認識すること。「基本方針」はその診断で認識した課題に対してどのような施策が効率的かつ効果的にポジティブな影響を与えるのかを考え方針を決めること。「行動」はその決めた方針に従って必要な資源やその配分を整理し、方針の実行に移すことだと言えるでしょう。

一見当たり前に見える要素ですが、これまでのクライアントからのご相談などから、決してすべての戦略が上述3つを満たしているわけではないと考えます。著書内では、良い戦略に対して「悪い戦略」(上述3要素を満たしていない戦略)と呼ばれていますが、なぜその悪い戦略が現実に存在してしまうのかが書かれています。つまり、悪い戦略がはびこってしまう背景には、現状の分析や調査にはかなりのハードワークが求められるからであり、そんな“重く面倒な”ことなどしなくても戦略は立てられるという願望もあるそうです。当然のことですが、正しく「診断」ができなければ、その後の正しい「基本方針」の決定や正しい「行動」はできません。

人事戦略の基本方針を打ち出す際の一番の土台となる「診断」について、様々な視点から分析することが重要になりますが、その一助となり得るのは人材アセスメントであると考えます。

人事戦略の基盤となる「診断」へのアセスメント活用

現状を分析し課題を見つけ出す手法は様々ありますが、人事戦略に関連する現状分析という文脈では、その企業が抱える人材についての可視化が肝となります。言わずもがなですが、そもそもどのような人材が組織に存在するか、それは経営戦略を遂行する上で必要十分なリソースか、今後中長期的にどのような人材が必要か、また今いる人材をどのように育成すべきなのか等を適切に把握しない限り、現状の課題を診断することは困難です。また、人材の可視化に用いる尺度(物差し)も重要となります。基準が毎回異なる物差しであれば、いくら定量的に物事を推し量ろうとしても意味を成しません。そこで人材可視化の一助となり得るのが、アセスメントによる人材の定量化です。今日では多種多様なアセスメントが存在していますが、裏を返せば企業の人材可視化ニーズの高さを物語っています。

人材アセスメントの活用により、社員のコンピテンシーやポテンシャルをデータ化することで下記のような情報を得ることができます。

―現状の人材ポートフォリオ

―自社のハイパフォーマーや活躍人材の特徴

―各ポジションやポストでの要件

―開発や育成が必要なコンピテンシー(能力) etc.

上述のような情報を基に、現状の人材を適切に把握しその後の人事戦略・各種施策へと繋げていくことが可能となります。例えば、人材ポートフォリオを作成後、キーポジションの要件を満たす人材が社内に存在しなかった場合、採用を見直し外部から補填するか、ポテンシャルのある社員に対して育成や研修を実施しプロパーの社員を登用するのか等、見えなかった重要な課題を浮き彫りにし、今後の基本方針を決定する指標ができます。

なお、人材可視化のための当社アセスメント(OPQや万華鏡)についての詳細は他ページの『SHLのキーテクノロジー「OPQ」とは』や『マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」』をご参照ください。

最後に

著書曰く、「良い戦略」は良い「診断」から始まります。現状をいかに分析し課題を見出せるかは大切です。前述した通り、人材の可視化はハードルが高く、コストもかかる面倒な作業となる可能性から、わかってはいてもなかなか手が出せず効果的な「診断」をできずにいる企業があることも実情です。しかし、人事の「良い戦略」を導き出すためにはその要素は必要不可欠です。まずはその一歩として、ぜひこの機会に人材アセスメントを「診断」に活用いただくのはいかがでしょうか。参考文献:リチャード・P・ルメルト. 良い戦略、悪い戦略. 日経BPマーケティング, 2012, p.410 近年、企業の人事部門では、データ駆動型の意思決定がますます重要視されています。その中でも、ピープルアナリティクス(人材分析)は、組織の人的資本を最大限に活用するために欠かせない手法として注目されています。当社では過去数十年にわたって、様々な企業の人事課題についてアセスメントデータを活用して分析してきました。本コラムでは、目的別におすすめの分析手法をご紹介いたします。

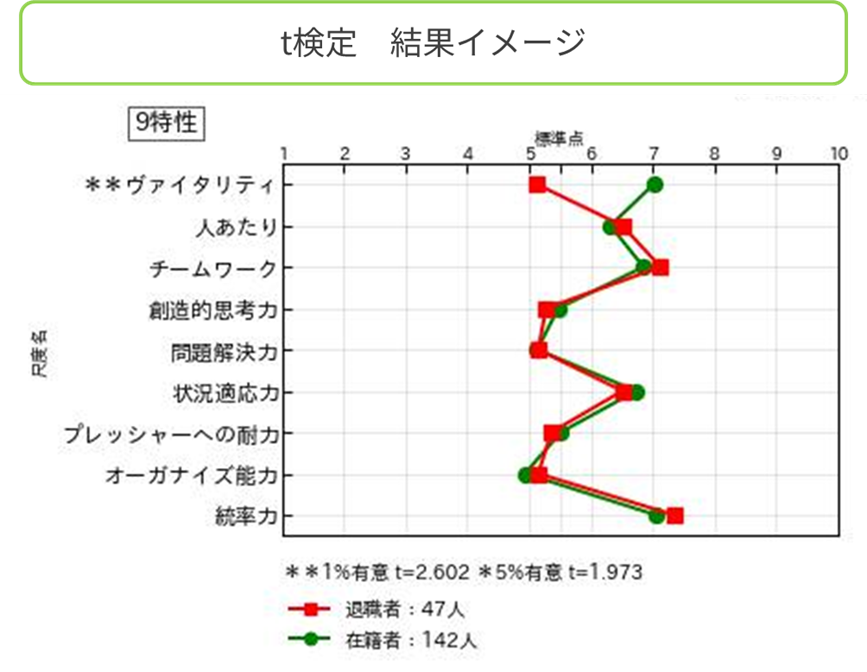

目的:退職者の特徴を把握したい

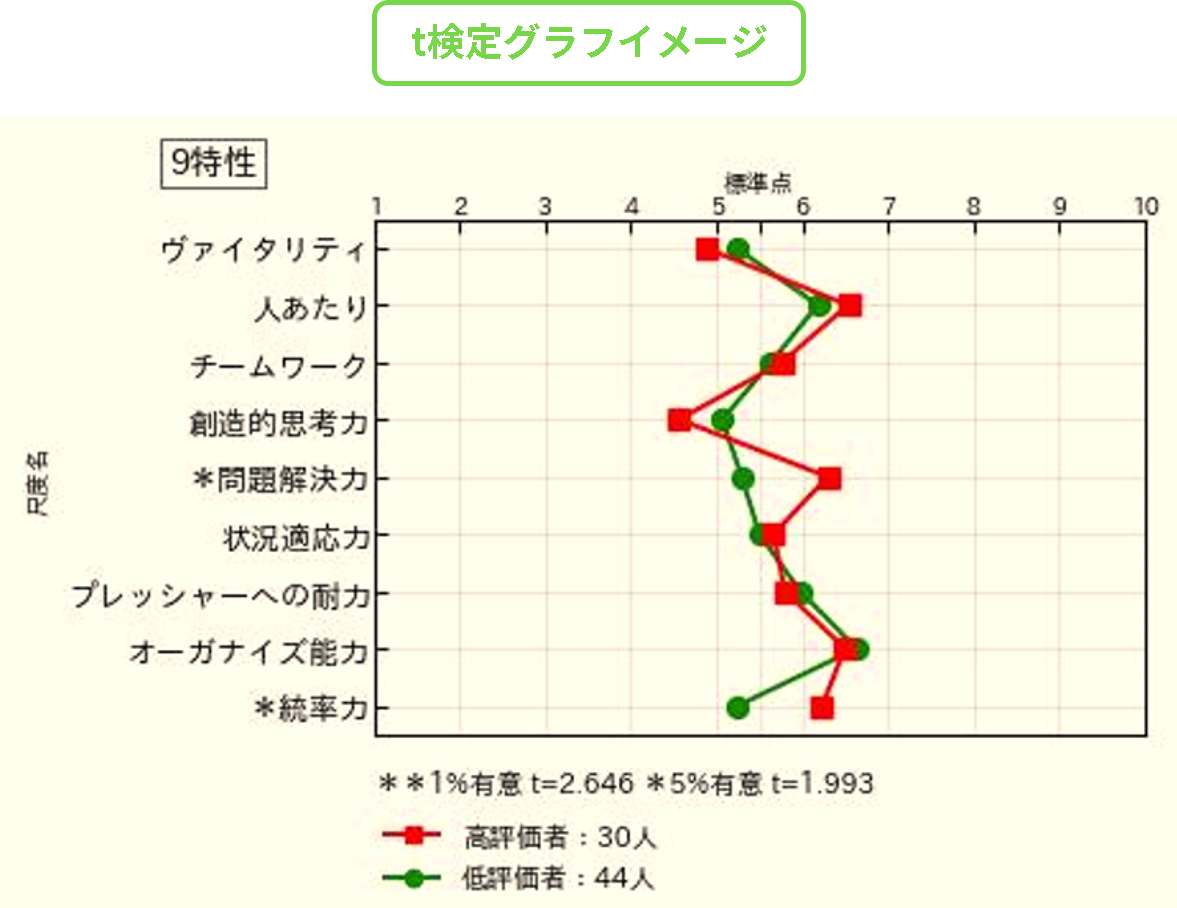

分析手法:「t検定」と「決定木(Decision Tree)」退職者の特徴を把握することは、人事部門にとって重要な課題です。採用した人が活躍する前に退職してしまう場合、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。また、中堅層が退職する場合、経験を充分に積んだグループにとってその企業が働く場としての魅力を失ってしまっている可能性があります。いずれの場合においても、退職者がどのような特徴を持っているかを定量的に把握することは重要です。この目的におすすめの分析手法はt検定と決定木(Decision Tree)です。

t検定は、様々な変数において2つの集団の平均値の差に統計的な意味があるかどうかを調べるための手法です。例えば、早期退職者と在職者のパーソナリティ検査の得点を比較することで、どういうパーソナリティの特徴を持っている人が定着しにくいのかを把握することができます。

目的:成果を上げるために必要な資質を特定したい

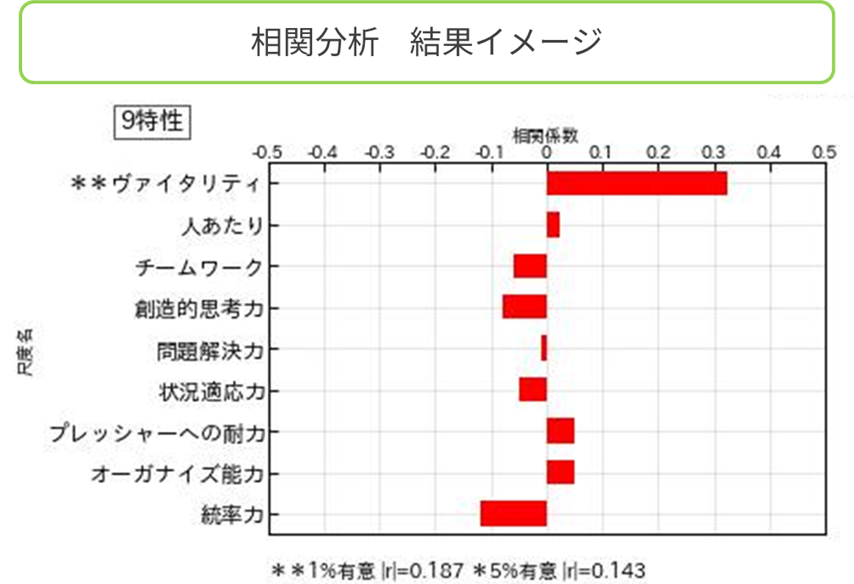

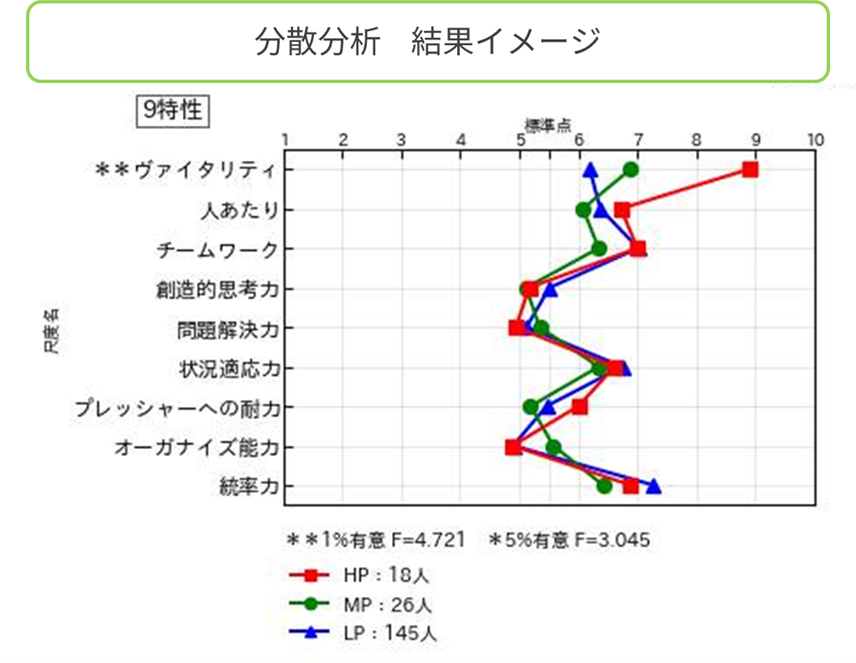

分析手法:「相関分析」と「分散分析」組織の業績を向上させるためには、その組織や職務で成果を上げるために必要な資質やスキルを正確に把握することが不可欠です。この目的におすすめの分析手法は相関分析と分散分析です。

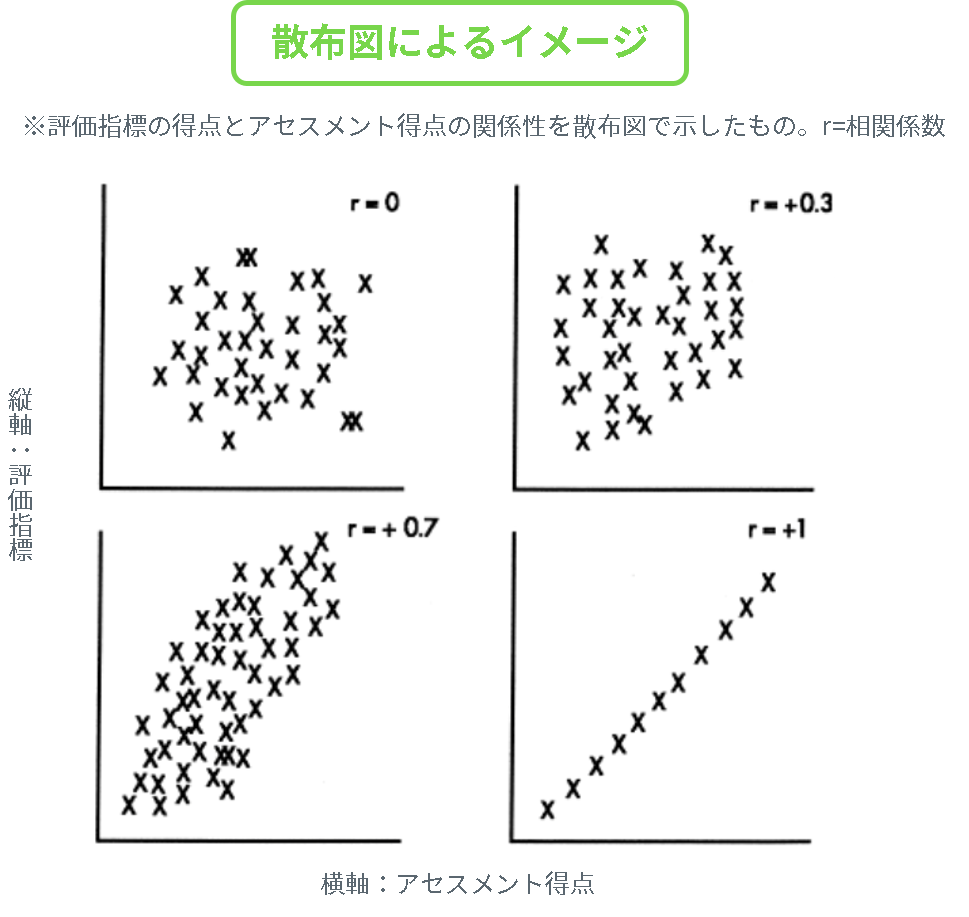

相関分析は、複数の変数間の関連性を調べる手法です。業績と関連する要因を特定するために、例えば社員の人事考課点とパーソナリティデータの相関分析を行うことがあります。相関関係を持つパーソナリティ因子を特定することで、採用・育成の指針作りに役立つでしょう。

目的:組織の特徴を把握したい

分析手法:「z検定」と「クラスター分析」組織全体の傾向や特徴を把握することは、人事戦略の立案において重要な要素です。この目的におすすめの分析手法はz検定とクラスター分析です。

z検定は、対象となる集団の平均値と母集団の平均値の差に意味があるかを検定する方法です。アセスメントデータなどの標準化されたデータの場合、母集団とは比較対象集団を指しており、その平均値は偏差値であれば常に50となります。分析対象の組織が集団としてどのような特徴なのかを、一般的な集団と比較することで明らかにすることができます。自社には色々な人がいるが、自社らしさのようなものを一言で表したい場合にこうした分析結果を参考にすると良いでしょう。

終わりに

ピープルアナリティクスは、組織の人的資本を最大限に活用するために必要な手法です。退職者の特徴把握や業績に必要な資質の特定、組織の傾向把握、人材ポートフォリオの作成といった様々な目的に対して、適切な分析手法を活用することが重要です。科学的な人事運用の一助になれば幸いです。客観面接とは

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

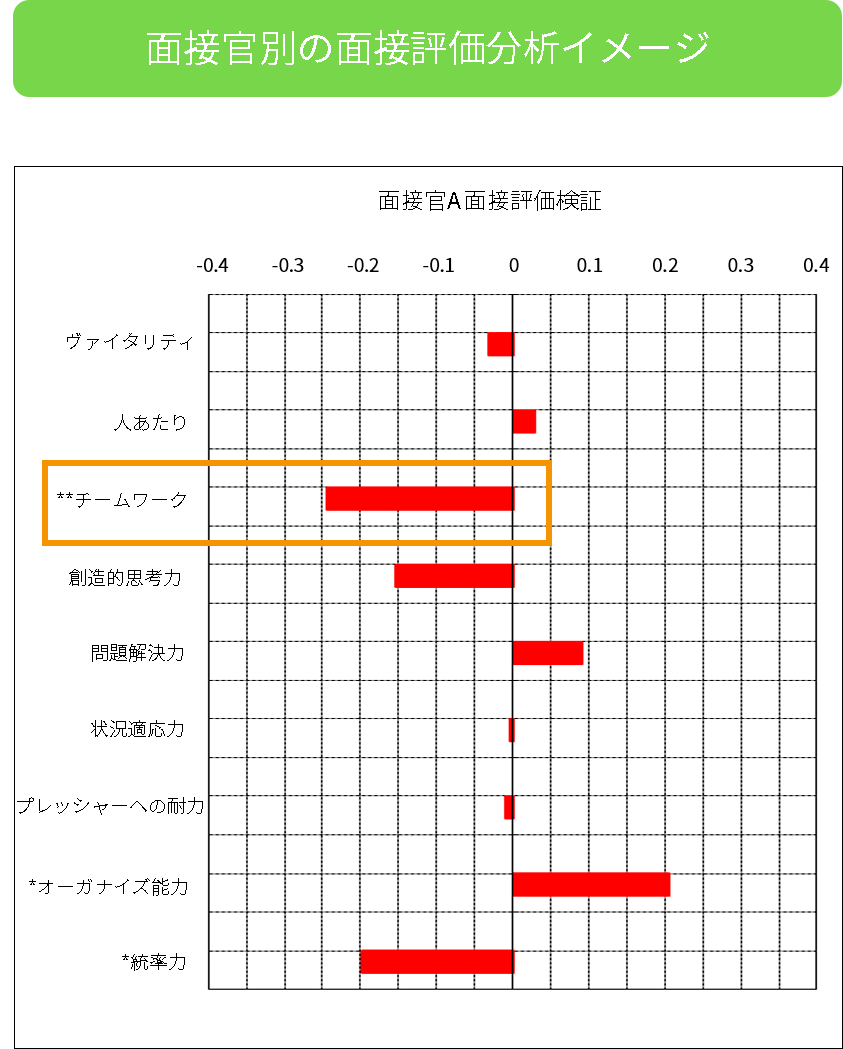

面接の客観性を評価する方法

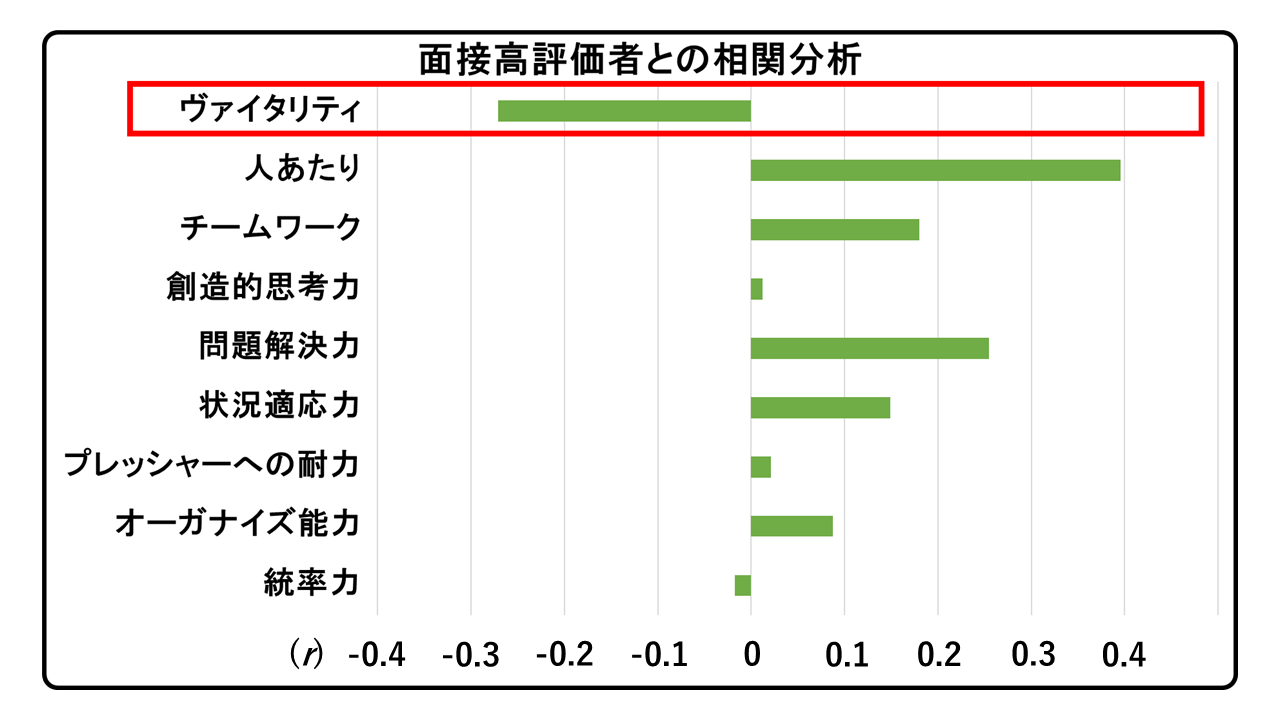

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 SHLのパーソナリティ検査OPQは30個のパーソナリティ因子から成り、その多彩な因子をもってあらゆる職業の適性を予測することに成功してきました。しかし、人事課題によっては、因子が多いためにわかりづらさが生じることもあります。たとえば、社内のどこにどんな人材がどれくらいいるのかを定量的に把握する、「人材ポートフォリオ」を作成したい場合などです。人材ポートフォリオがあれば、「今は少ないが今後必要なタイプの人材を採用する」「〇〇さんに近いタイプの◎◎さんを後任とする」「〇〇部署の業務バランスをとるために△△タイプの人材を新たに配置する」などの人事戦略がとりやすくなります。

本日は、この人材ポートフォリオづくりに最適な統計分析手法である主成分分析と、それを用いたSHLの人材マッピングサービスについてご紹介します。

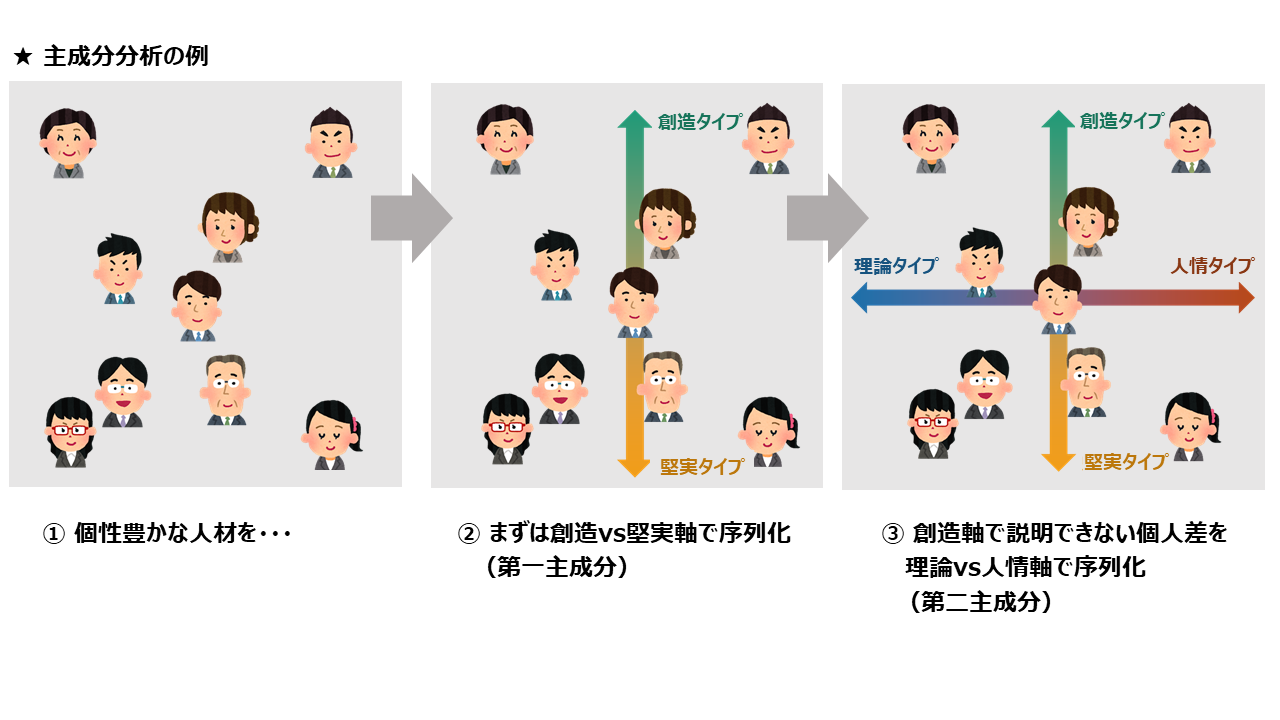

主成分分析とは

まず主成分分析とは、データの情報量を保ちながら、数多くの変数を縮約し、なるべく少ない変数(これを主成分といいます)で表そうとする分析手法です。主成分分析では、データのばらつきが大きくなる情報量の高い変数、つまり「個人の違いをもっとも説明できる変数」を主成分として少数抽出します。たとえば、A社にはクリエイティブな人材からクリエイティブでない人材まで幅ひろく含まれるが、全員がストレスに強い、という特徴があったとしましょう。その時、「クリエイティブかどうか」という変数には情報量が多いですが、「ストレスに強いかどうか」という変数には情報量が少ないことがわかります(なぜなら、全員が一様に高いので、個人の違いが説明できないからです)。このような集団では、まず個人を説明するための主成分として「クリエイティブかどうか」という変数が採用され、次にその変数で説明できない個人の違いを説明できる主成分(たとえば、「エネルギッシュかどうか」など)が抽出されます。

また、ここで抽出された「クリエイティブかどうか」という主成分には、様々なパーソナリティが含まれます(たとえば、ゼロから何かを生み出すのが好きか、変化が好きか、オーソドックスなものが嫌いか・・・など)。まとめると、主成分分析とは、「データの情報量を保ちながら、多数の変数をまるめ、データの分散をもっとも説明できる少数の変数に縮約する分析」であるといえます。

この主成分分析を使って、30個のパーソナリティを2変数まで縮約すれば、2次元平面上に人材をならべて可視化することが可能になるわけです。

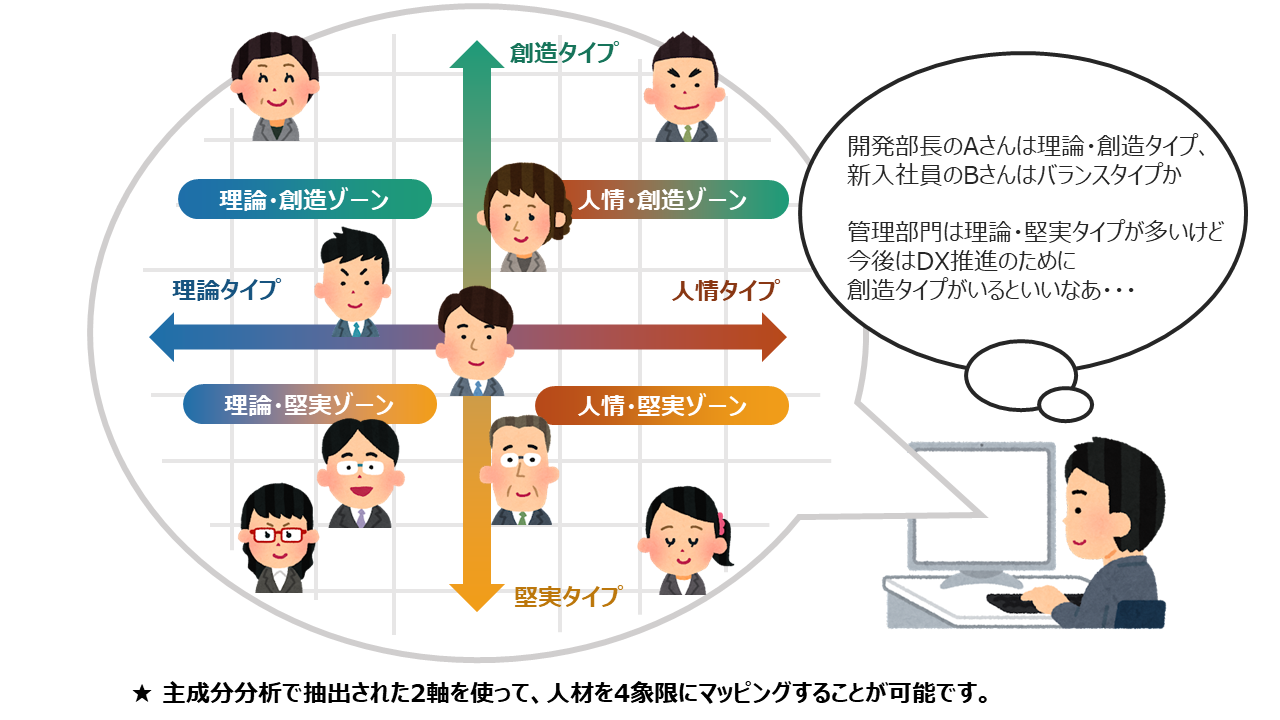

主成分分析を使った4象限へのマッピング

SHLでは、この主成分分析で2軸を抽出し、4象限上に人材をマッピングすることで、個々人の人材特性を可視化する分析サービスを行っています。このマッピングを人材ポートフォリオとして活用することで、どの部署にどのような人材が多いか、誰と誰が似たような性質を持ち、誰と誰が正反対の性質を持つ傾向にあるか、また今自社に欠けているタイプはどのような人材かといったことを、視覚的に理解しやすくなります。

このマッピングでは、端にプロットされた人物ほど、特定の行動傾向が強い(またその対極にあたる行動傾向が弱い)「トンガリタイプ」であるといえます。逆にマップの真ん中に位置する人物ほど、(その2軸においては)強い傾向を示さない「バランスタイプ」であると言えるでしょう。

※注意:このプロットでは、その組織においてもっとも個人を識別しやすい2軸のみを用いています。その他の軸で強い特徴を示す個人もいますので、真ん中に位置する人材が「すべてにおいて平均的な」人材ではありません。ご注意ください。

この人材ポートフォリオは、特性を生かした異動・配置、登用、バランスの良いチームビルディング、採用計画立案など様々な人事施策に活かすことが可能です。

参考事例:森永乳業の適材採用・適材配置を加速させた日本エス・エイチ・エルのアセスメント

おわりに

本日は多数のパーソナリティを少数にまとめる主成分分析と、ここで抽出された2軸を用いたマッピングによる人材ポートフォリオづくりについてご紹介しました。人材データ分析にはこの他にもたくさんの手法がございます。当社の分析サービスにご興味をお持ちの方は、ぜひ人材データ分析をご覧ください。 次世代リーダーの育成は企業にとって最も重要であり最も悩ましい人事課題の一つです。理想の次世代リーダー像とはどのようなものでしょうか。この人事課題に取り組む足がかりとして、企業内にいる現リーダーの研究を本コラムにてご紹介します。

本研究では、2010~2020年に当社が受領・収集したパーソナリティ検査OPQのデータの一部(計106社58,321人)を利用しました。それらを役職レベル別に「経営層(1,071人)」「上・中級管理職(9,807人)」「その他役職あり(11,444人)」「役職なし(35,999人)」に分類し、研究を進めました。

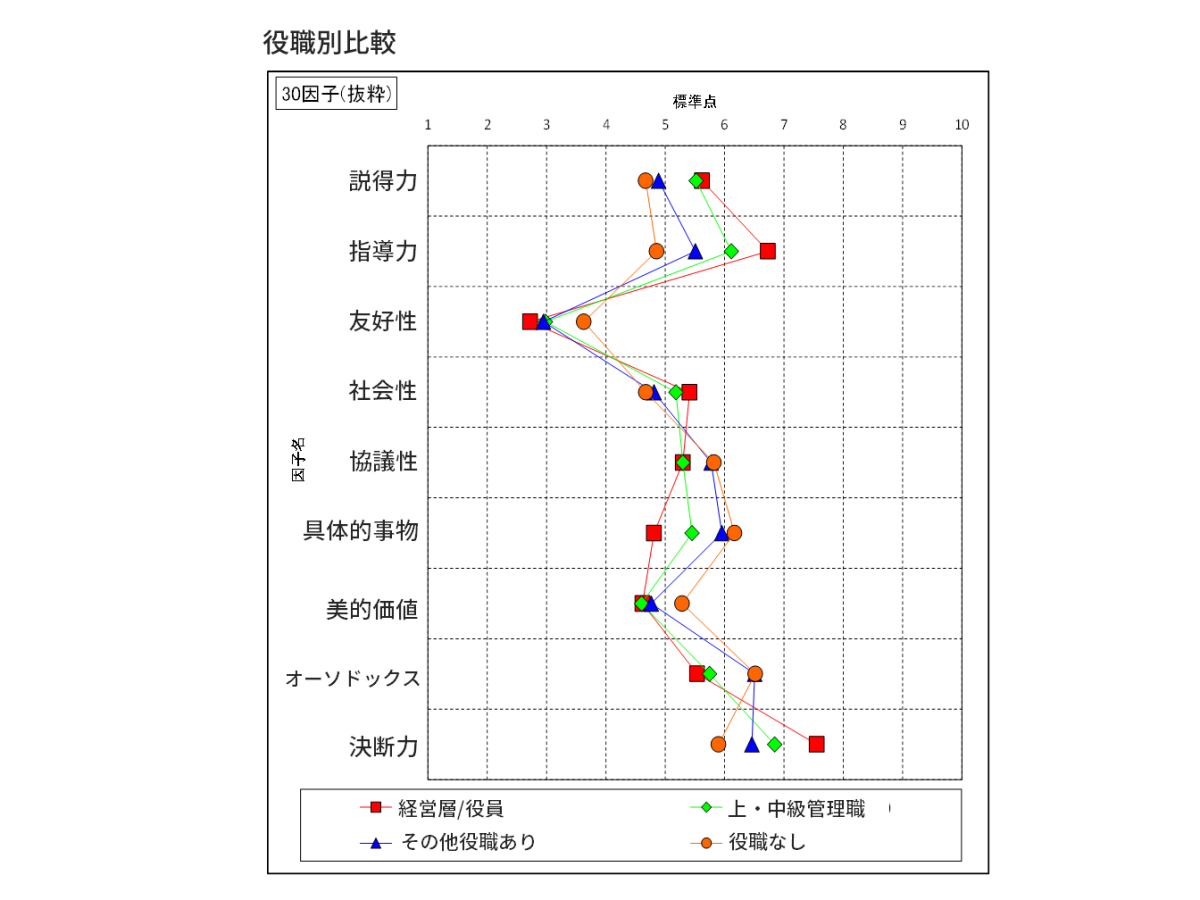

OPQ30因子を用いた役職レベル間比較

パーソナリティ検査OPQが測定する30項目のパーソナリティ因子得点ごとに「役職なし」グループと「経営層」グループを比較し、同時に「役職なし」グループと「上・中級管理職」グループを比較しました。すると両方の比較に共通する各グループの違いが複数見られました。それらの違いは以下の通りです。<経営層グループと上・中級管理職グループが高い因子、特徴>

・説得力…相手を説得し、考えを変えさせる

・指導力…他人を統率し、責任を持つ

・社会性…フォーマルな場でのふるまいが得意

・決断力…リスクを受け入れ、素早く決断を下す

<経営層グループと上・中級管理職グループが低い因子、特徴>

・友好性…孤立を恐れず、1人でも仕事を進める

・協議性…周囲の意見に左右されない

・具体的事物…細かい実務は人に任せる

・美的価値…芸術よりは実際的なものに関心が高い

・オーソドックス…既存の方法や考えに固執しない

これらの結果はマネジメントに必要な行動傾向として感覚的に納得しやすく、「部下を率いる」「全体の方針を決める」といったリーダーの役割行動と関係が深い因子です。

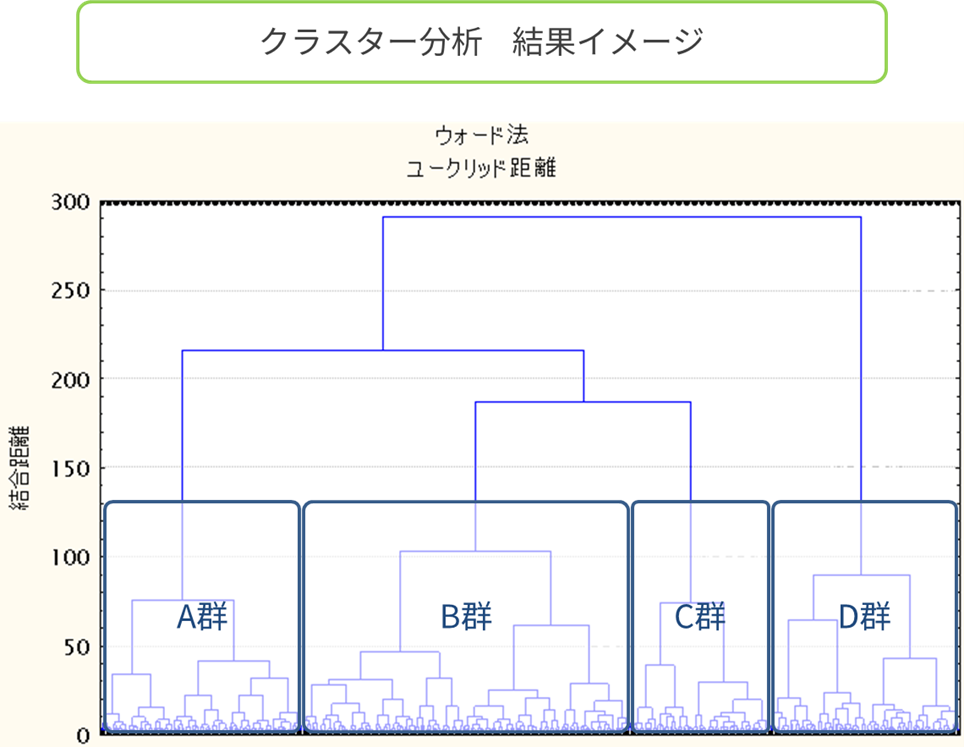

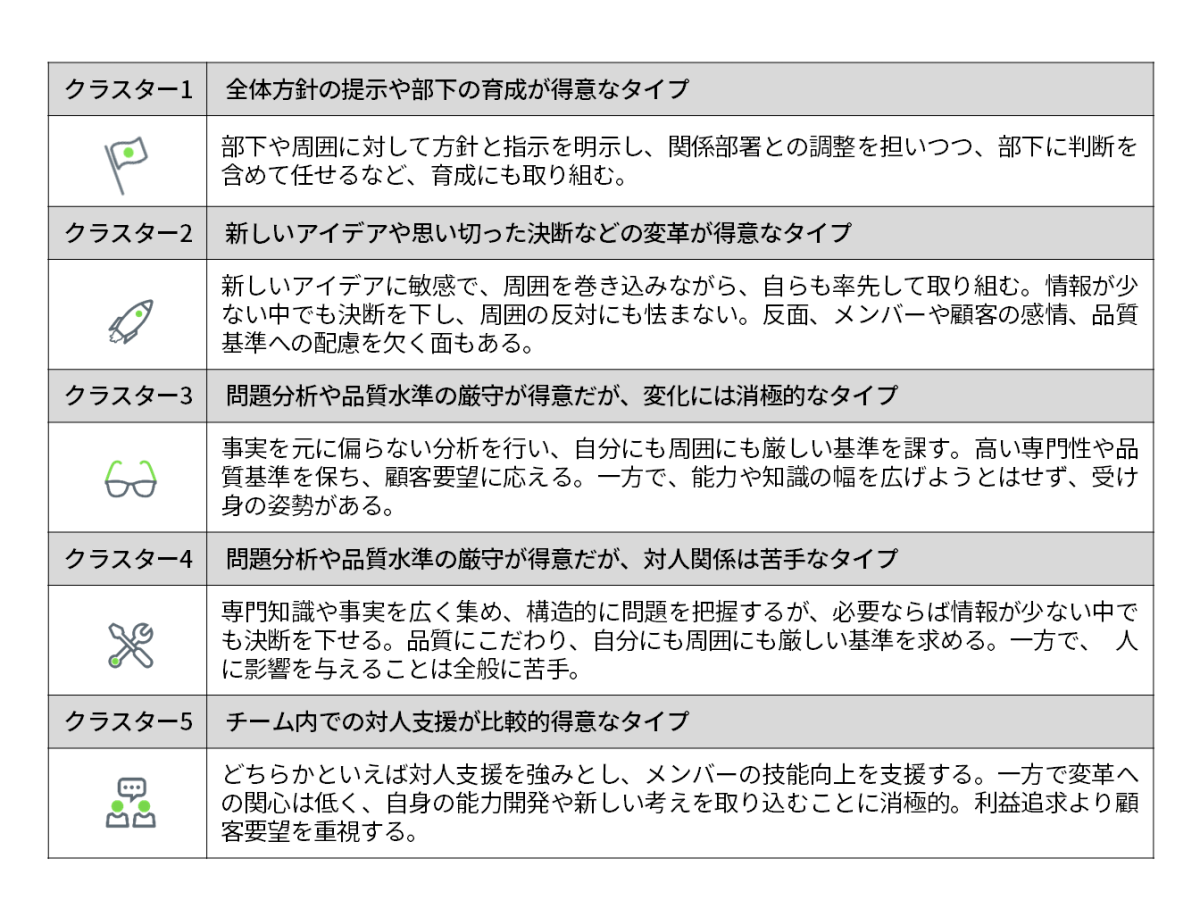

OPQを用いたクラスター分析

役職レベル間比較において一般的なリーダー/マネジメントとの関係が深いパーソナリティ因子が見出されました。さらにコンティンジェンシー理論(F・フィドラー; 1964)を始めとした多くの論で指摘されている複数のリーダータイプを見出すため、OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度を用いてクラスター分析を行いました。この分析の目的は複数のリーダータイプを見出すことですので、「役職なし」グループを分析対象から外し、その他3グループを分析対象としました。

OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度はPMCという名称のコンピテンシーモデルで、OPQの結果報告書「万華鏡30」に搭載されています。リーダー/マネジメントに求められるコンピテンシーモデルです。

このクラスター分析により「特徴的なコンピテンシーの組み合わせによるタイプ像」を複数定義しました。今回の研究データから得られたクラスター(=リーダーのタイプ)は以下の通りです。

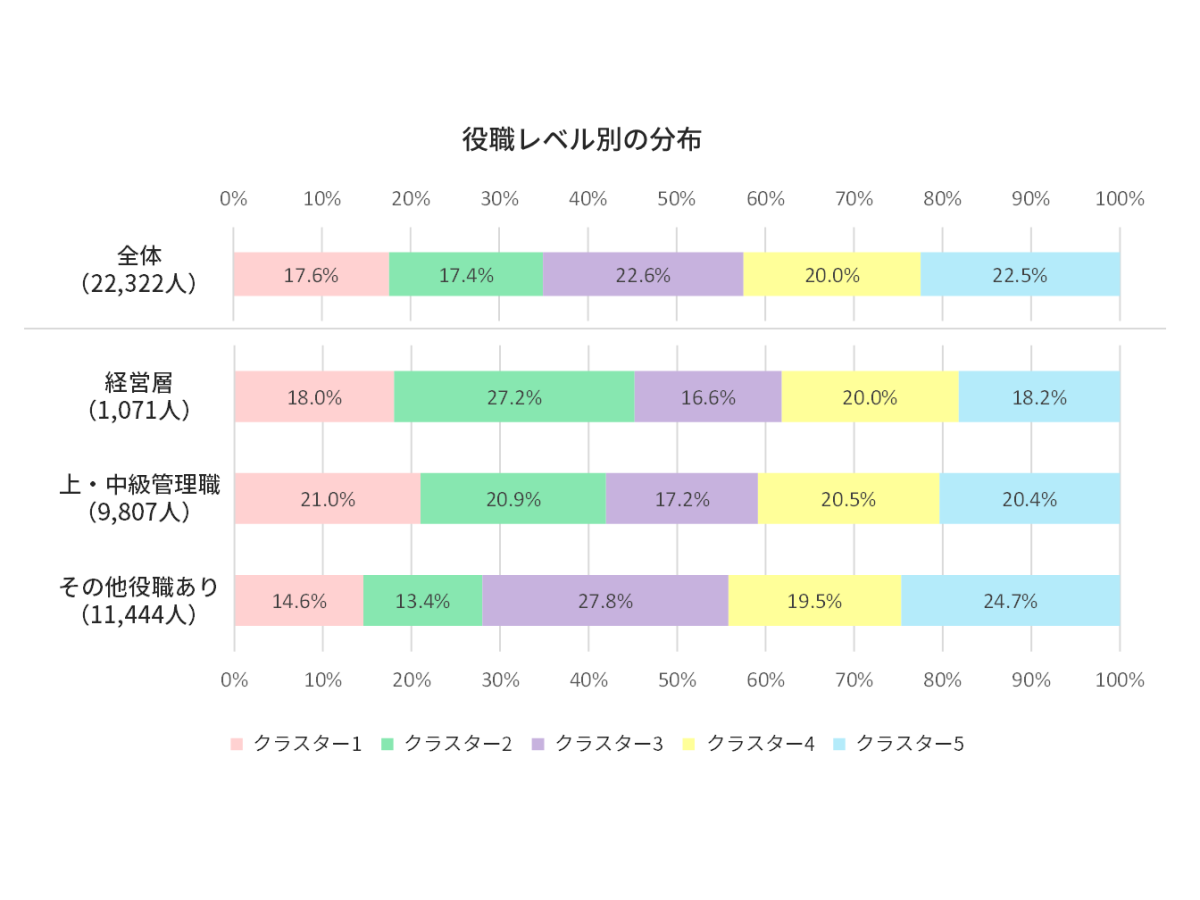

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。「経営層」では決断や変革に強みを持つクラスター2が多く、「上・中級管理職」は各クラスターが概ね均等に分布しており、「その他役職あり」では品質に厳しいクラスター3が多くいます。こうした違いは、役職レベルにより必要なコンピテンシーが異なることの表出である可能性があります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。

本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。

本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

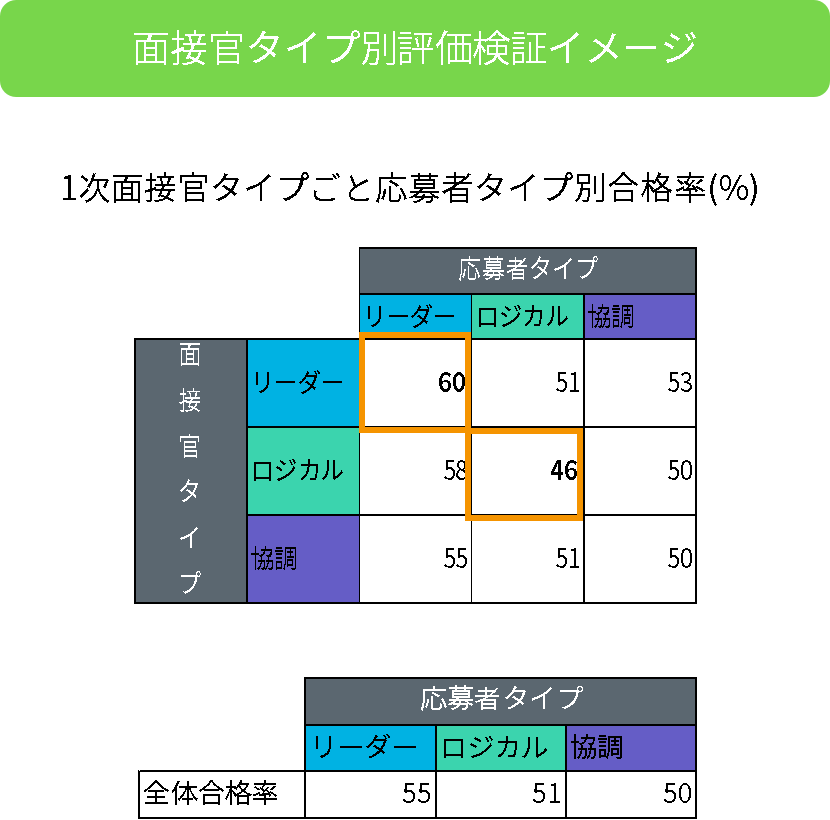

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。

おわりに

当社ではユーザー向けに無料の分析ツールを公開しており、お手元のアセスメントデータを身近に分析できる環境を提供しています。データ分析は数値で統計的な結果が出るため、一見分かりやすく感じますが、必ず結果の解釈が必要です。分析手法や手順だけでなく、結果の解釈についても多くの経験と知見を持つ当社コンサルタントにぜひご相談ください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。前回のコラムでは、インタビュー手法を用いた基準作成について解説しました。今回はデータ分析を用いた要件定義について取り上げます。前編では、人材要件定義の際によく用いられる分析手法をご紹介します。

人材要件定義とは

前回のコラムのおさらいとなりますが、人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、人材要件定義を数多く手掛けており、毎年100件を超えるアセスメントデータを用いた基準作成支援を行っています。前回ご紹介したインタビュー手法と比較して、アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。

準備するデータ

知的能力やパーソナリティ検査などのアセスメントデータと業務におけるパフォーマンスの関係性を分析することで、職務遂行につながる優れた行動群や必要な能力を定義することができます。よって、この「パフォーマンス」を評価する指標が必要となります。評価指標は、業績評価、営業の売上数字、行動評価など、職務や組織によって異なります。ここで用いる評価指標は分析結果自体の妥当性にも関わるため、その職務を果たすために必要な指標とは何か、それをいかに客観的かつ定量的に測定するか、がとても重要です。言い換えれば、各職務におけるKPIを明確化しておくことが要件定義を行う絶対条件であるといえます。データ分析でよく用いられる手法

要件定義を行う際によく用いられる手法をご紹介します。ここでは詳細の計算方法などは割愛し、あくまでも手法の概念をお伝えします。1. 相関分析

2つの変数間の関係に関する統計です。関係性の強さは相関係数と呼ばれる数値で表されます。相関係数は-1から1の間におさまり、記号がプラスの場合は正相関(一方が高ければ高いほど他方も高い)、マイナスの場合は負相関(一方が高ければ高いほど他方は低い)を意味します。さらに絶対値が大きいほど強い関係があります。アセスメントの各項目と評価指標の関係性を数値で端的に示すことができます。

2. t検定

2つの互いに独立する母集団から抽出したサンプル集団の平均の差から、2つの母集団の平均に統計的に意味のある差があるかを分析します。例えば、母集団=社内すべての高業績群と要努力者群とした場合、サンプル集団=実際にアセスメントデータを持っている一部の高業績群と要努力者群を分析して、有意差のある項目から高業績群の特徴を調査します。相関分析と異なり、集団の平均値が分かるため、特定の能力が「全体的に皆高いが、より高い必要がある」、「全体的に皆低いが、あまり低すぎないほうがパフォーマンスがよい」といった解釈が可能となります。

3.重回帰分析

ある変数(例:予測したい評価指標)を、複数の説明変数の値(アセスメントデータ)の一次式で予測する手法です。重回帰分析で得られた式にアセスメントデータを当てはめることで、当該業務の未経験者でも評価予測が可能になります。予測される評価指標が1つの尺度で表されるため、選抜場面の序列化に向いています。

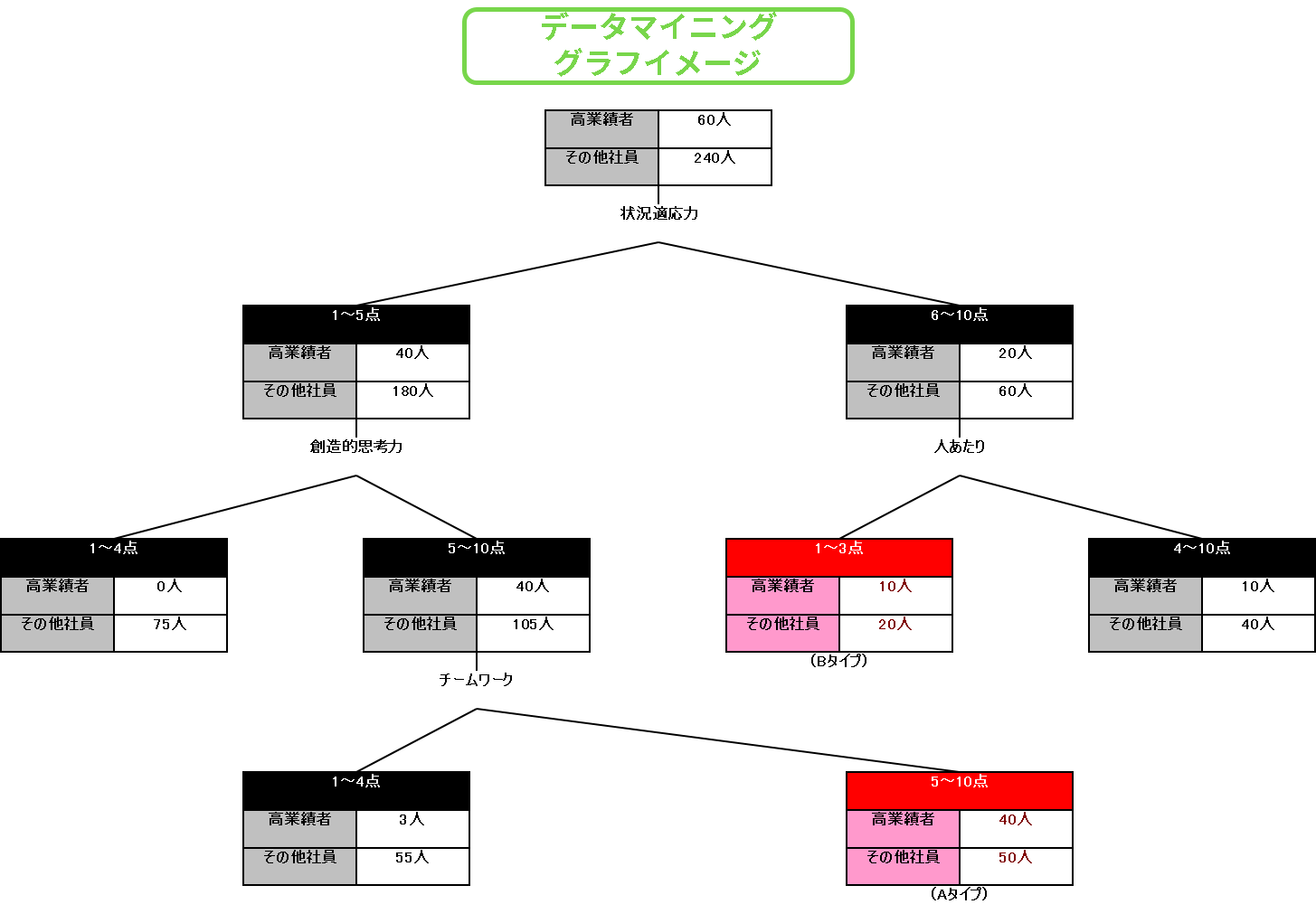

4.データマイニング

もともとはマーケティングの分野で発達した手法で、大量に集積されたデータを採掘(マイニング)して、宝物(情報、知識、仮説など)を見つける手法の総称です。当社では、データマイニングの中で「決定木(Decision Tree)」と呼ばれる手法をアセスメントデータの分析に活用しています。ターゲットとなる集団(例:高業績群)が、その他集団と比較してどのアセスメントの尺度のどの得点域により多く含まれるか、全データの全組み合わせにあたって、帰納的に発見するものです。対象人数が比較的少ない場合でもこの手法を用いることができる点、パフォーマンスに関わるアセスメントの尺度だけでなく、得点域まで示唆することができる点が特徴です。また、場合によっては複数のパターンが抽出されることもあります。

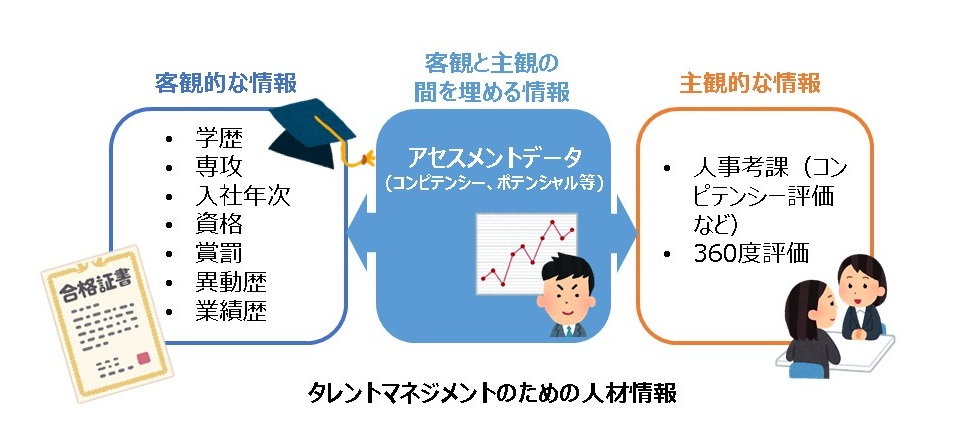

次回後編は、データ分析による人材要件定義のよくある課題について解説します。 近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。

客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。