「早期化」「長期化」で新卒採用はもはや消耗戦

3月に入り、いよいよ25卒の選考が本格化してきました。新卒採用は引き続き売り手市場が継続する見通しです。各種調査からは、企業の選考開始時期は年々早期化する一方で、目標人数に対する充足率は下降傾向にあることが示されています。人口減少や、就活に対する学生の動向の変化、有効求人倍率の上昇など、背景には様々な要因が考えられますが、いずれにせよ企業は採用目標人数の確保のため、採用活動を早期化・長期化せざるを得なくなります。

ここ数年来、新卒採用は多くの企業で消耗戦が展開されています。採用目標数がコロナ禍前の水準に戻りつつある中、従来通りの採用スキームで、期間を早期化・長期化させなければならないのですから、消耗戦になるのは間違いありません。

そこで私から一つ提案をさせて頂きたきたく、このコラムを書きました。タイトルの通り、御社も思い切って新卒採用の選考ステップを減らしてみてはいかがでしょうか。

選考ステップを減らすことによるメリット

新卒採用が消耗戦の様相を呈しているのは、従来通りの採用スキーム(選考ステップ、採用人数)のまま、選考時期が早期化・長期化していることが要因です。早期化・長期化の潮流は1社だけの力ではどうにもなりませんが、採用スキームは各社各様ですから、まず取り組むべきはここの見直しということになるでしょう。早期化・長期化に割かれる工数の分だけ選考ステップを減らし、トータルでの工数を最適化する――。これが「選考ステップを減らしましょう」というご提案の要旨です。

また、選考ステップの削減は、企業側の工数削減のみならず、応募者の満足度向上にも寄与します。Thinkings株式会社が24卒学生に対して実施した調査では、選考参加意欲が下がった要因として、「選考ステップが多い」が、「面接官の態度が悪い」「企業の評判が悪い」といった項目を押さえてダントツの1位となっています 。1

選考ステップが多いことで応募者の選考参加意欲が下がり、途中離脱に拍車をかけ、採用目標人数はますます遠ざかります。

選考ステップを見直す際の要点

新卒採用の選考はおおむね下記のようなステップで構成されています。「エントリー」⇒「エントリーシート・適性検査」⇒「一次選考」⇒「二次選考」⇒「最終選考」⇒「内定」

具体的にこの選考ステップのどこを減らせばよいか。結論から言うとどこでも良いのです。肝心なのは選考ステップを通じて、「いつ」「何を」「どのように」見極めるかをはっきりさせた上で取捨選択に臨むことです。

例えばA社では、自社の求める人物像が「リーダーシップのある人物」だったとします。この要件に合致するかを、一連の選考ステップの中で「いつ」「何を」「どのように」見極めるか整理し、選考を合理化して、工数を削減することができます。

まず、「リーダーシップ」の具体的な定義とレベル感を整理します。採用要件定義により、「何を」見極めるかをクリアにすることが可能です。

検討の結果、自社の求める「リーダーシップ」とは、「積極的にコミュニケーションが取れ、他者への説得行動が得意で、実際にそのような経験のある人物」であると合意がとれました。

これに基づき、選考ステップを通じて、

➀ コミュニケーション力がある

➁ 説得力をもって物事を説明できる

③ リーダーシップを発揮した経験がある

の3点を確認します。

次に、これらの確認項目を「いつ」「どのように」に評価するか決定します。

まず、エントリーシートでリーダーシップを発揮したエピソードを書いてもらい、適性検査では、本人の性格傾向から、➀、➁の行動特性を確認することとしました。

1次選考では、グループディスカッションを実施し、➀、➁の実行動を観察します。

2次選考では、1時間の面接を通じて、エントリーシートに書いてもらった③の経験を掘り下げることとします。またこの際の受け答えを通じて、➀、➁についても評価を実施します。

以上をもって見極めたい事項を十分に確認できることが判ったため、最終選考のステップは不要と判断し、ステップを1回分減らすことができました。

おわりに

脈々と受け継がれてきた自社の選考ステップも、その実態を改めて見直してみると、同じ内容が重複していたり、求める人物像の見極めに寄与しない要素が含まれていたということはよくあることです。見直しの結果、選考ステップを減らさない、という結論に至ったとしても十分な成果です。これまであまり整理がされていなかったものを再整理し、一つ一つに意味づけを行えば、工数負荷に応じた支援も引き出しやすくなるかもしれません。

「いつ」「何を」「どのように」見極めるか。ぜひ一度、この観点で選考ステップを整理してみてください。もちろん、必要とあればいつでも私達がお手伝いいたします。

思い切って選考ステップを減らしましょう。

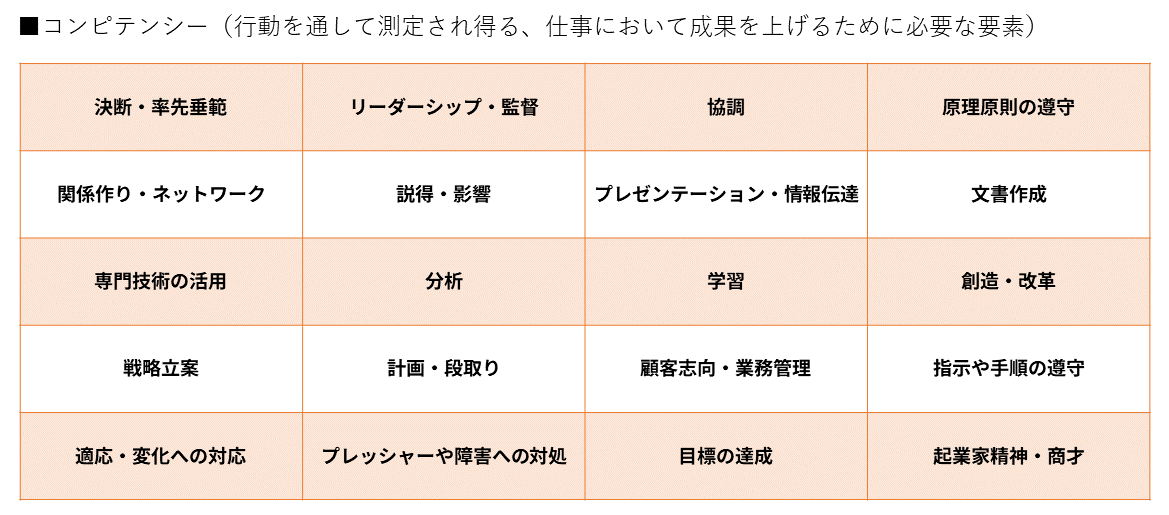

1 Thinkings株式会社. 24卒就活生の選考に関する意識調査レポート.https://hr.sonar-ats.jp/24research_wp p.3( 2024.3.8参照 ) 我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。

おわりに

当社ではユーザー向けに無料の分析ツールを公開しており、お手元のアセスメントデータを身近に分析できる環境を提供しています。データ分析は数値で統計的な結果が出るため、一見分かりやすく感じますが、必ず結果の解釈が必要です。分析手法や手順だけでなく、結果の解釈についても多くの経験と知見を持つ当社コンサルタントにぜひご相談ください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。前回のコラムでは、インタビュー手法を用いた基準作成について解説しました。今回はデータ分析を用いた要件定義について取り上げます。前編では、人材要件定義の際によく用いられる分析手法をご紹介します。

人材要件定義とは

前回のコラムのおさらいとなりますが、人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、人材要件定義を数多く手掛けており、毎年100件を超えるアセスメントデータを用いた基準作成支援を行っています。前回ご紹介したインタビュー手法と比較して、アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。

準備するデータ

知的能力やパーソナリティ検査などのアセスメントデータと業務におけるパフォーマンスの関係性を分析することで、職務遂行につながる優れた行動群や必要な能力を定義することができます。よって、この「パフォーマンス」を評価する指標が必要となります。評価指標は、業績評価、営業の売上数字、行動評価など、職務や組織によって異なります。ここで用いる評価指標は分析結果自体の妥当性にも関わるため、その職務を果たすために必要な指標とは何か、それをいかに客観的かつ定量的に測定するか、がとても重要です。言い換えれば、各職務におけるKPIを明確化しておくことが要件定義を行う絶対条件であるといえます。データ分析でよく用いられる手法

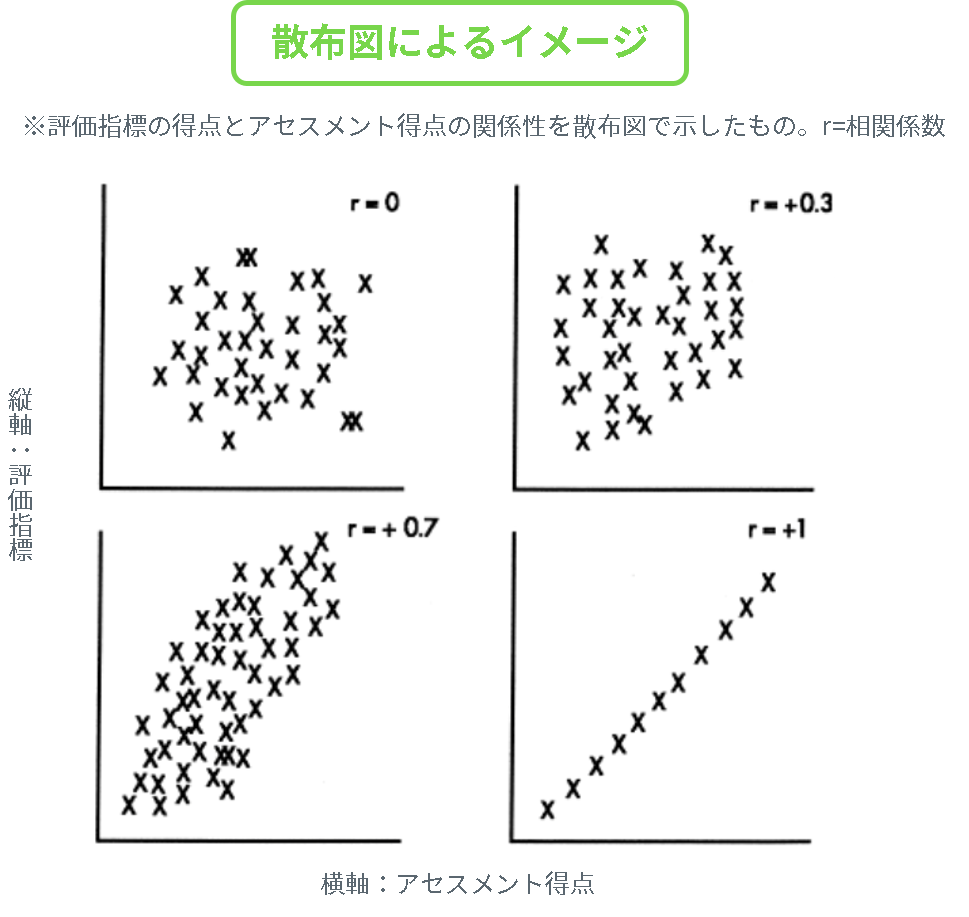

要件定義を行う際によく用いられる手法をご紹介します。ここでは詳細の計算方法などは割愛し、あくまでも手法の概念をお伝えします。1. 相関分析

2つの変数間の関係に関する統計です。関係性の強さは相関係数と呼ばれる数値で表されます。相関係数は-1から1の間におさまり、記号がプラスの場合は正相関(一方が高ければ高いほど他方も高い)、マイナスの場合は負相関(一方が高ければ高いほど他方は低い)を意味します。さらに絶対値が大きいほど強い関係があります。アセスメントの各項目と評価指標の関係性を数値で端的に示すことができます。

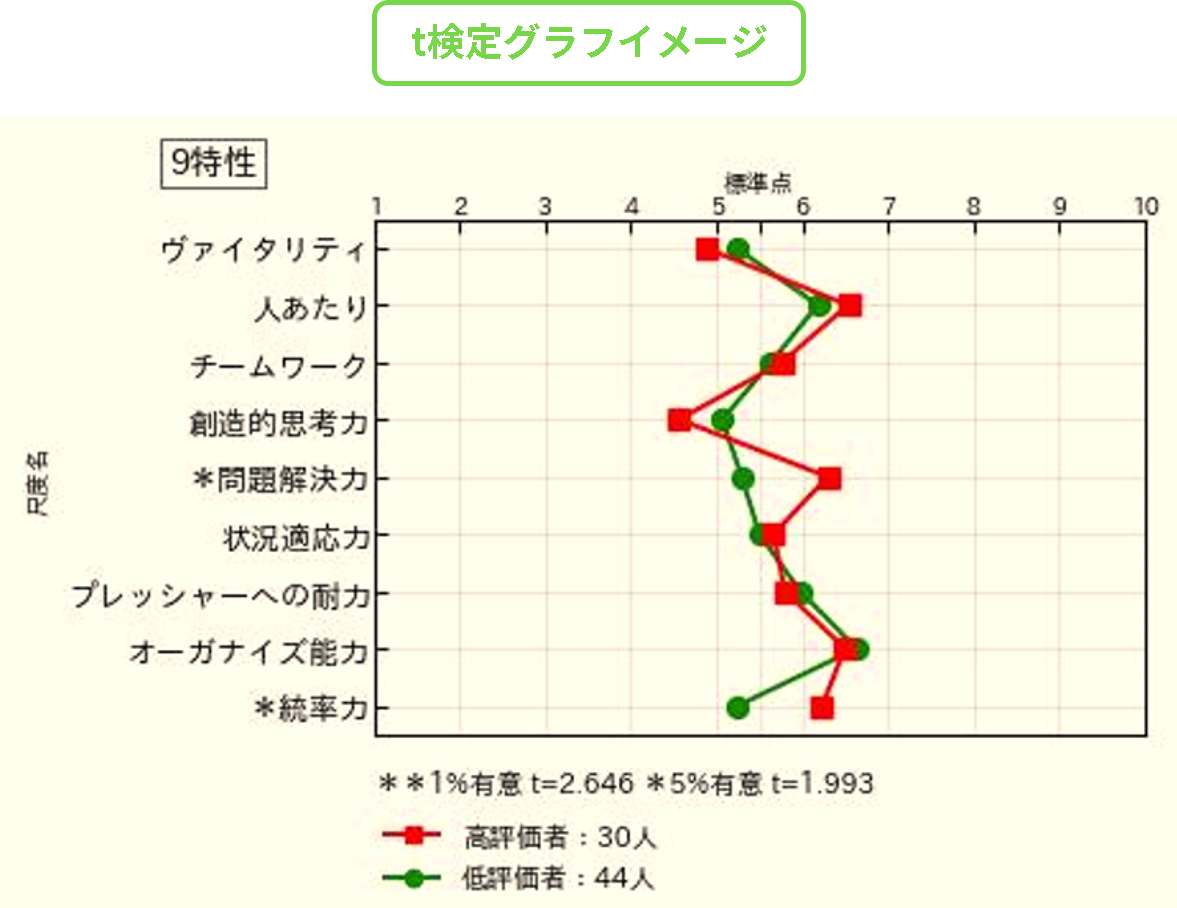

2. t検定

2つの互いに独立する母集団から抽出したサンプル集団の平均の差から、2つの母集団の平均に統計的に意味のある差があるかを分析します。例えば、母集団=社内すべての高業績群と要努力者群とした場合、サンプル集団=実際にアセスメントデータを持っている一部の高業績群と要努力者群を分析して、有意差のある項目から高業績群の特徴を調査します。相関分析と異なり、集団の平均値が分かるため、特定の能力が「全体的に皆高いが、より高い必要がある」、「全体的に皆低いが、あまり低すぎないほうがパフォーマンスがよい」といった解釈が可能となります。

3.重回帰分析

ある変数(例:予測したい評価指標)を、複数の説明変数の値(アセスメントデータ)の一次式で予測する手法です。重回帰分析で得られた式にアセスメントデータを当てはめることで、当該業務の未経験者でも評価予測が可能になります。予測される評価指標が1つの尺度で表されるため、選抜場面の序列化に向いています。

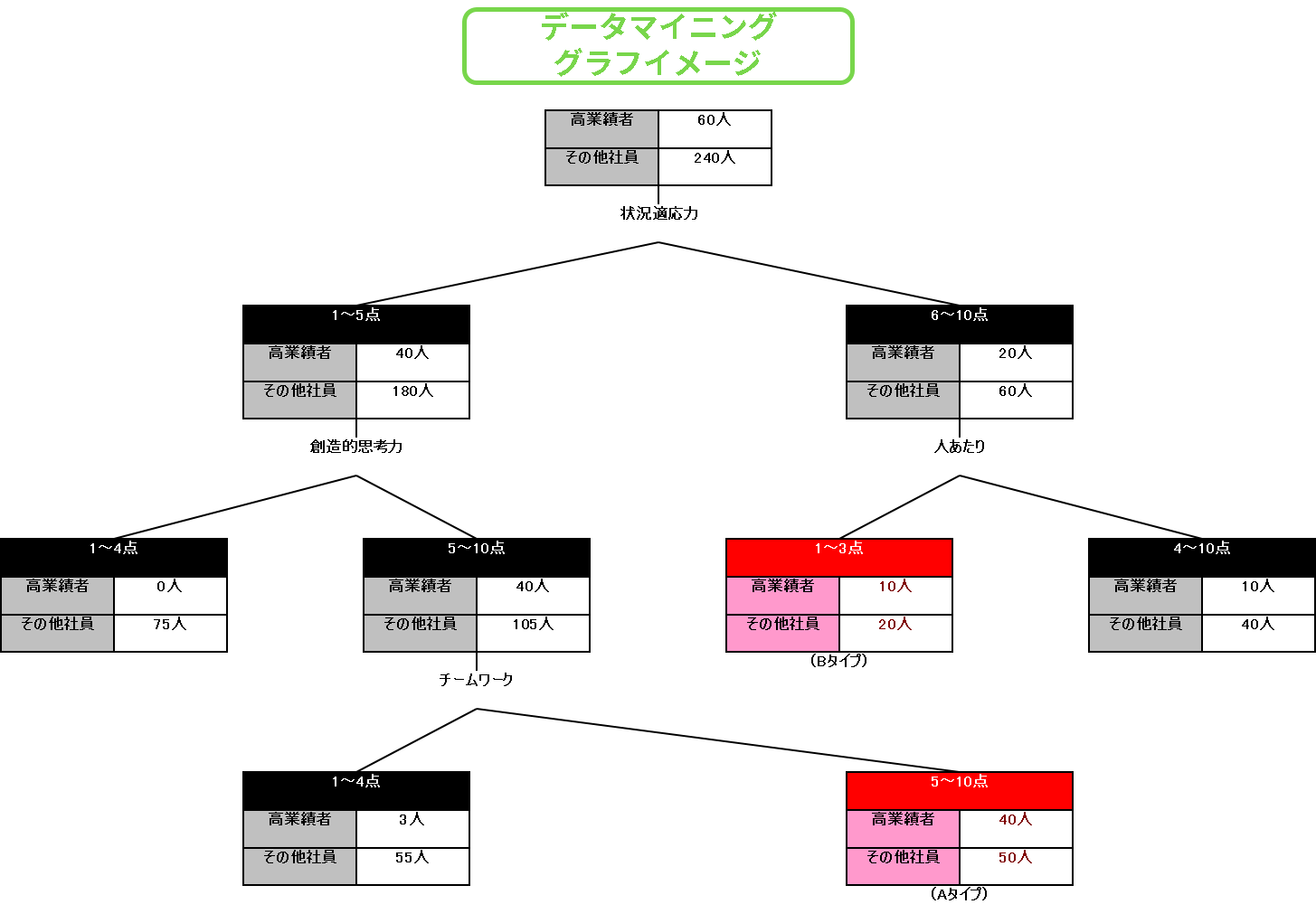

4.データマイニング

もともとはマーケティングの分野で発達した手法で、大量に集積されたデータを採掘(マイニング)して、宝物(情報、知識、仮説など)を見つける手法の総称です。当社では、データマイニングの中で「決定木(Decision Tree)」と呼ばれる手法をアセスメントデータの分析に活用しています。ターゲットとなる集団(例:高業績群)が、その他集団と比較してどのアセスメントの尺度のどの得点域により多く含まれるか、全データの全組み合わせにあたって、帰納的に発見するものです。対象人数が比較的少ない場合でもこの手法を用いることができる点、パフォーマンスに関わるアセスメントの尺度だけでなく、得点域まで示唆することができる点が特徴です。また、場合によっては複数のパターンが抽出されることもあります。

次回後編は、データ分析による人材要件定義のよくある課題について解説します。

ジョブ型採用

昨今、ジョブ型雇用を前提とした採用として「ジョブ型採用」というキーワードが登場しました。ジョブ型雇用に関してはコラム「日本のジョブ型雇用議論に関する雑感」も参照ください。ジョブ型雇用を日本経済団体連合会(経団連)では以下のように定義しています。「特定のポストに空きが生じた際にその職務(ジョブ)、役割を遂行できる能力や資格のある人材を社外から獲得、あるいは社内で公募する雇用形態のこと」

中途採用の多くは従来からジョブ型採用に近い形態となっていましたが、多くの会社の新卒採用は日本固有の形態であるメンバーシップ型雇用を前提とする新卒一括採用となっています。ところが、その新卒採用にもジョブ型採用の波が押し寄せてきており、2021年5月に文部科学省が「ジョブ型研究インターンシップ(先行的・試行的取組)実施方針」として大学院生を対象としたジョブ型インターンシップに関する指針を策定・公表しました。

新卒一括採用の多くは「総合職」としての採用です。総合職として入社した社員とは職務(ジョブ)と働く地域を特定した雇用契約を結んでいないため、組織の方針や都合により自由に社員を動かすことができます。幅広い職務を経験させることができるためゼネラリスト育成に向いている仕組みです。総合職を採用する多くの会社が、新入社員に複数の職務を経験させた後、組織の状況、本人の希望・適性をふまえて担当する事業や部門を決めています。

一方で、専門性を持たない未経験者を長期間かけて幹部へと内部育成する仕組みは社内で有用性の高い知識やスキルを向上させるものの、VUCA時代の求められる技術やスキルを素早くアップデートし続けるのに適した環境ではなく、経営環境の変化に適応できないという問題が生じています。このことがジョブ型採用に関する議論が始まった理由の1つでもあります。ジョブ型雇用の導入がその特効薬となり得るかどうかは不明ですが。

採用の目的と評価すべきこと

あらゆる業種のビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化していますが、「組織に定着し、組織の利益に貢献する人材を採用する」という採用の根本的な目的は今も昔も変わっていません。採用選考時に評価すべき点として、組織適性と戦力適性の2つが挙げられます。

<組織適性>

定着性に影響する適性です。応募者の志望動機、会社で実現したいこと、印象などを確認し、評価者の主観(一緒に働きたいか)によって評価します。

能力を基準とするのではなく、意欲源や価値観が自社になじむかどうかを基準に評価します。組織適性の評価には構造化された客観的評価手法を用いるより、多くの一緒に働く社員が「うちの社員らしさ」を主観的に評価をするやり方が向いています。

<戦力適性>

戦力(パフォーマンス)に影響する適性です。採用しようとしている職務を遂行するために必要とされる能力(コンピテンシー)を評価します。

会社や職務が変わればそこで求められる能力も変わるため、採用基準となる能力項目とその水準が変わります。戦力適性の見極めは、あらかじめ職務で必要とされる能力を定義し、その能力を評価するための証拠となる情報をエントリーシートや履歴情報、面接、グループ討議などから収集し、客観的に評価します。

戦力適性は職務が特定されているほど明確に定義できるためジョブ型採用になじみます。職務が特定されていない総合職採用では基準の設定が難しく、結果として仕事をする上ですべての人に求められる能力や特徴(自主性、論理的思考力、リーダーシップ、チームワークなど)が多くの企業の採用ホームページに「求める人物像」として記載されています。多くの会社が類似した「求める人物像」が掲げているため、応募学生が面接でアピールする長所や経験が画一的になったり、特定の人材が多くの企業で評価されたりといった弊害が生じています。

また、企業側でも、現在の掲げている求める人物像がいつ、どのように作成されたのかを知らなかったり、求める人物像と実際の選考における評価基準が関連していなかったりする状況に手を打たず、採用選考を行ってしまっているケースも多いようです。

採用活動の複線化

ジョブ型雇用を前提とするジョブ型採用の導入は採用だけを切り離して考えることはできません。自社の雇用システム全体(組織人材戦略、人事制度、組織風土、従業員マインド)を転換させていく必要があるため、今度どのように広がっていくか不透明です。しかし、メンバーシップ型雇用システム(新卒一括採用、ゼネラリスト育成、終身雇用、定年制)では必要な人材を確保することが難しくなっている企業が出てきているのも事実です。近年、「コース別採用」を導入し、コースごとにそれぞれの要件を定義し、各要件に見合った選考プロセス、評価基準で選考している企業も増えてきています。これにより、適材適所を実現し、人材の多様性を確保することができるようになります。

人材要件の設定についてお悩みの場合は是非当社までお問い合わせください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。今回は、インタビュー手法を用いた基準作成について解説します。

人材要件定義とは

人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、アセスメントを用いた統計分析とインタビューによる人材要件定義を数多く行っています。アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。他方、インタビューは、自社の業務に沿ったオリジナルコンピテンシーの作成や、将来必要とされる人材像の加味など、柔軟性の高さがメリットとしてあげられます。

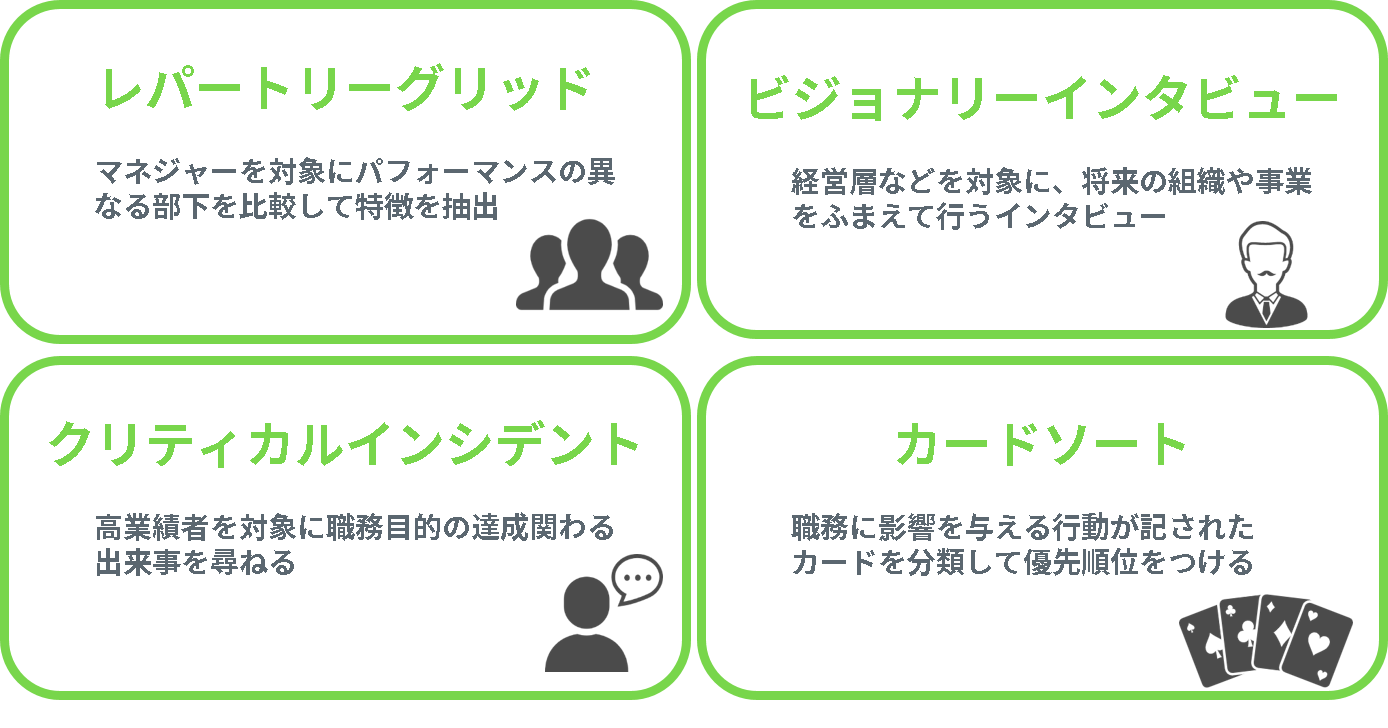

インタビューの4つの技法

インタビューの代表的な4つの技法をご紹介します。1.レパートリーグリッド

対象職務の優秀な人とそうでない人を分ける特性を明らかにします。インタビューは、高業績者・低業績者をともによく知っており、比較できる立場にいるマネジャーに対して行います。現職者同士を比較し、その違いを説明してもらいます。このステップを繰り返し様々な組み合わせで比較することで、優れた職務遂行に必要と考えられる特徴を引き出します。

2.ビジョナリーインタビュー

社長やボードメンバーを対象に行うインタビュー手法です。未来の事業戦略やミッションを聞きながら、組織内にいる人たちに求められる行動を整理します。組織の将来の方向性などの情報を収集することで、経営環境の変化を考慮した基準作成が可能です。

3.クリティカルインシデント

ハイパフォーマーを対象に職務目的の達成に関わる重要な出来事について尋ねるインタビューです。日常的な業務ではなく、あまり起こらないが非常に重要な出来事が対象になります。職務目標の達成に関わる行動を詳しく掘り下げることで、必要とされる要件を明らかにします。個々に異なる出来事を深掘りすると職務が浮き彫りになってきますが、対話の中の手がかりや仮説を臨機応変に追う柔軟性と高いインタビュースキルが求められます。

4.カードソート

この技法は、職務遂行に影響を及ぼす行動が網羅的に記されたカード(「コンピテンシーカード」)を用います。このカードを使って、対象職務における成功に「必要不可欠」/「望ましい」/「あまり関係しない」/「全く関係しない」か、いずれかに分類します。この技法のメリットは、比較的単純かつ簡便に実施できる点です。インタビューされる人もカード化されているコンピテンシーの優先順位をつけるだけで、様々な行動概念を自ら表現する必要がありません。

コンピテンシー作成のポイント

コンピテンシーの作成にはいくつか重要なポイントがありますが、中でも失敗しやすい重要点を2つお伝えします。- 行動指標として落とし込まれていること

- 測定可能なこと

人材要件は定義そのものが目的ではありません。基準として様々な判断が行えるよう、具体的な行動に紐づいたコンピテンシーであること、それを評価できるような仕組みをあわせて設けることが重要です。

当社では、人材要件定義サービスやそれを自社で実施するための研修プログラムを提供しています。インタビューを用いた要件定義に興味のある方はダウンロード資料をご覧ください。また、人材要件サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。