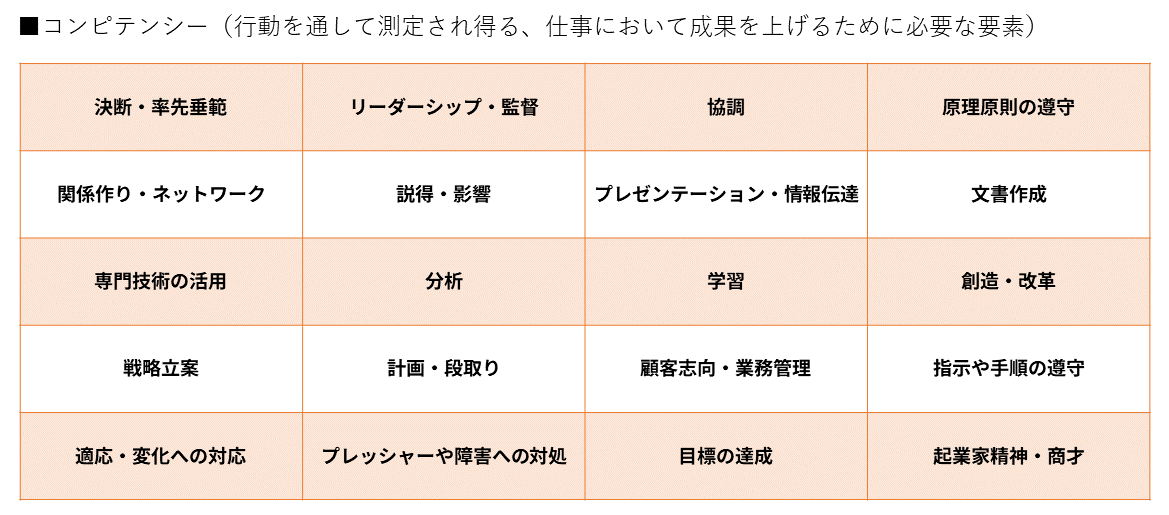

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。 イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(Saville)博士とホールズワース(Holdsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39

はじめに

当社の新年度は10月にスタートします。来週から始まる新年度に私は自分の管轄する組織を再編します。中期的な成長戦略のために組織再編が不可欠と考えたからです。営業部門としての役割は同じですが、チームの役割を分解し再構築しました。多くの社員の所属チームと役割、仕事の仕方が変わります。慎重に検討を重ねた組織案ですが誰にとっても未経験のチャレンジであり、新組織体制の成功には社員ひとりひとりの行動変容が求められます。検討チームでの最後の議論は、いかに社員の不安と抵抗感を和らげ、変化を前向きに受けとめてもらい、新たな役割に適した行動をとってもらうか、つまり行動変容の促進についてでした。

今回のコラムではこの議論の結論となった行動変容を促す三つのポイントをご紹介します。これらは組織再編に伴う行動変容だけでなく、能力開発や健康増進などあらゆる目的の行動変容に共通するものと考えています。

行動変容を促す三つのポイント

私たち検討チームが、社員の行動変容に不可欠と結論付けた三つのポイントは、合意、インセンティブ、継続的な対話です。それぞれについて説明します。1.合意

行動変容の必要性について全員の合意を得ることは前提であり、最重要事項です。

私は説明会を複数回実施して、組織改革の必要性、組織体制、各チームとメンバーの役割を丁寧に説明し、全メンバーから出てきたすべての質問に回答しました。説明会を繰り返し行う中で気づいたことは、人は合理的に理解するだけでは合意できないということでした。こちらがビジョンや熱意、時には感情を表明し、メンバーの不満や不安を受け入れ、共感を示すことが重要です。納得して前向きに変化を受け入れてもらい、行動変容の覚悟を決めてもらう必要があります。

2.インセンティブ

インセンティブとは行動変容のための誘因のことです。誘因ですのでインセンティブは社員にとって魅力的なものでなければいけません。一般的に企業におけるインセンティブはお金と仕事です。魅力的な金銭的報酬とは評価に連動する賞与や目標達成に伴う報奨金などです。魅力的な職務とは昇進や本人が希望する職種や地域への異動などです。

私はお金と仕事に「魅力的な環境」を加えて、以下のインセンティブリストを作りました。

・従来よりも大きな金銭的な報酬

・自分の適性に合った職務

・新しく面白い職務

・成長が促される環境

・自主的に仕事ができる環境

・チームで協力し合う環境

これらのインセンティブを組み合わせて、チーム別の報奨金制度とメンバーの配属案を作成しました。加えてメンバーに対して個別に説明の機会を作りました。全員に配属の意図を理解してもらい、本人にとって新しい役割が魅力となっているかを確認したかったからです。

3.継続的な対話

継続的な対話はメンバーの行動変容を支援するために必要です。対話によって行いたい支援は二つあります。心理的なサポートとフィードバックです。

一つ目の心理的なサポートとは心の支えになることです。変化は誰にとっても簡単なことではありません。感情的な問題が必ず生じます。その際に頑張りを認め、共感を示し、励まし、期待し、見守ることが心理的なサポートとなります。上司や同僚がインフォーマルに心の支えとなるだけでなく、会社として心理的なサポートを継続することが有益です。

二つ目のフィードバックが行動を修正する上で重要であることは言うまでもありません。タイムリーで客観的なフィードバックは、行動変容に最も効果的な手法です。上司が適切な頻度と方法で行うのはもちろんのこと、定期的な360度評価を使ったフィードバックも効果的です。

継続的な対話を進めていくうえで、会社と社員との間に信頼関係が作られていることは極めて重要です。

おわりに

能力開発の本質は行動変容にあります。アセスメントによって自分の強みと弱みを客観的に捉え、職務の成功に強い影響を与える行動を特定し、その行動をより良い方向に行動変容することが能力開発です。私たちの提供するアセスメントは、自己理解を促すことはできても行動変容を促す力はありません。人が行動を変えるためには、覚悟とメリットと支援が必要なのです。私たちはこれからご紹介した三つのポイントを着実に実行し、改善し続けていきます。新組織の成功をもってこれらのポイントの有用性を証明したいと思います。 9月2日から2日間、静岡県立大学で産業・組織心理学会第38回大会が開催されました。同学会は今年で発足38年目を迎える歴史ある学会で、産業と組織に関わる人の心理・行動の仕組みを研究し、企業の経営活動や働く人々に役立つ学術的知見を数多く発信しています。当社も定期的に研究成果を発表しており、今回は「効果的な能力開発面談の検討」をテーマに発表を行いました。

研究テーマ

「人は強みと弱み、どちらを能力開発すべきか」。これは、社員育成に携わる多くの人事担当者や現場管理職が抱える疑問の1つです。私も、これまで複数の部門で延べ40名以上の部下を直接マネジメントしてきた立場として、この疑問に強い関心がありました。先行研究を調べると、海外では1998年にアメリカのセリグマン博士らが提唱した ”ポジティブ心理学” や、資質測定ツール「ストレングス・ファインダー(現クリフトンストレングス・テスト)」で有名なギャラップ社などが提唱する ”強みに基づくアプローチ” を中心に、多くの論文が「強みの活用・伸長の有効性」を示しています。一方、日本ではまだ研究事例は少なく、苦手教科の克服という受験・学校教育の影響もあり、部下の育成・能力開発となると上司は「弱みの改善」に目が向きやすいのが現状です。

そこで今回は、社員の強みや弱みの能力開発が、個人業績やワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響を研究しました。

研究結果

研究では、まず人事コンサルティング業務に従事する当社社員に対して360度評価を実施し、個々人の強み・弱みのコンピテンシーと、業務における各コンピテンシーの重要度を明確にしました。その後、「強みの伸長に取り組む群」「弱みの改善に取り組む群」「統制群」の3群に分け、「強みの伸長群」と「弱みの改善群」に対して3カ月間の能力開発面談を行いました。その結果、能力開発に取り組まなかった「統制群」と比較して「強みの伸長群」「弱みの改善群」ともに個人業績が向上したものの、「弱みの改善群」はワーク・エンゲイジメントが低下しました。ワーク・エンゲイジメントは、オランダ ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らが提唱した概念で、仕事に充実感を感じ、いきいきと仕事に取り組んでいる状態を指します。「弱みの改善群」はこのスコアが低下したとともに、面談でも「能力開発の過程で、自身のレベルの低さを痛感して自信を失うことがあった。」「これまで自分の弱みに向き合ってこなかったので、前向きな気持ちを維持することが難しかった。」などの発言が見られました。つまり、能力開発の過程で、一時的な自信喪失や意欲、自己効力感の低下が起きた可能性があります。ここから言えることは、弱みの改善(能力開発)は「期限を設けた時限的な取り組みに留めたほうがよい」ということ、そして、”昇進昇格の要件である” “周囲や顧客に迷惑をかけている” など、どうしても弱みを改善せざるを得ない場合には「第三者による心理的なサポートが欠かせない」ということです。弱みの改善は、本人に強い心理的ストレスを与えます。長期的にみると仕事への積極性の低下や離職につながる可能性があるため、弱みの改善によって拓けるキャリアや得られるメリットを示しつつ、時に強みにも目を向けさせて自信を持ってもらうなど、心理的なサポートとセットで能力開発に取り組む必要があります。

おわりに

今回の研究結果から、弱みの改善には注意が必要であるものの、社員の強み・弱みの能力開発が個人業績の向上につながる可能性が示唆されました。サンプルサイズが小さく、業種・職種も限定的であることから、本研究を一般化するにはさらなる追加検証が必要ですが、社員の能力開発を行う意義や価値を示す根拠の1つとして、社員育成に携わる皆さまの参考になれば幸いです。以下のURLから本研究の発表論文をダウンロードできますので、興味のある方はご参照ください。論文内では、検証の手順や結果を詳しく解説しています。【学会発表論文】効果的な能力開発面談の検討

※本稿は2023年9月開催の産業・組織心理学会 第38回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。 ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。はじめに

VUCA以上の急速な変化を表すBANI(Brittle不安定、Anxious心配、Non-linear非線形、Incomprehensible不可解)と呼ばれる現在、環境に適応できる経営リーダーを準備しておくことは、あらゆる会社にとって最重要の人事課題です。近年、サクセッションプランを導入する企業から経営人材の要件定義(コンピテンシーモデリング)のご依頼を受けることが増えてきました。日本でも科学的な手法で経営幹部を選抜することが普及してきたのだと感じます。

経営幹部育成については、7:2:1(業務経験7割、薫陶2割、教育1割)の法則に基づき、いかに最適な職務経験をさせるかを議論する企業が増えています。経営者を育てる効果的なポストはどこにでもあるわけではありませんが、今の経営幹部がどのような職務を経験してきたかを調べることで、自社内にある経営者を育てるポストを見出すことができるかもしれません。

このコラムでは、経営者となるために必要な職務経験について当社で行ったコンサルティングの事例を踏まえ述べていきます。

新しい経営者を作るための調査依頼

数年前になりますが、経営改革を進める大手企業のクライアントから未来の経営者を育成するための調査に関するご相談を受けました。ご相談内容を要約すると以下のようになります。・DXによって会社の事業を根本から変える。

・今後の経営トップは新事業を生み出し続け、会社を継続的に変化させることができる人材である。

・現在の経営幹部に新経営者像に該当する人材が数名いる。該当者の能力と経験を調査し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーと経営幹部になるために必要な職務経験を定義してほしい。

ご依頼を受けて、該当者全員のインタビュー調査を実施しました。

この調査は、2つの目的で行いました。1つ目は経営リーダーのコンピテンシーを特定すること。経営幹部としての現在の役割と業務内容、今度の環境変化に関する情報を収集し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーを特定します。

2つ目は経営幹部としての能力とスキルを開花させた職務経験を特定すること。キャリアの初期段階から現在に至るまでの職務経験をお聞きして、経営者としての能力、スキル、コンピテンシーの獲得に関連の深い職務経験を明確にします。該当者はそれぞれ専門性、得意分野、長所短所、当然ながら職務経験が異なる人であったため、ヒアリングした職務経験を抽象化し、役割や業務、目標、環境などの共通性を探りました。

経営者を育てた3つの経験

今回のテーマである職務経験について結果の概要を申し上げると、共通する経験として以下3つが見出されました。・特定の機能や部分的な役割ではなく、ビジネス全体を担当する

キャリア初期の20代に会社の主流ではないビジネスや地域を担当していました。傍流のビジネスや市場は小規模であったり、未整備であったりすることが多く、自分ひとりあるいは少人数でマーケティング、商品開発、生産、営業、サポートなどのすべてを行う経験をしていました。

・混乱や不確実な中で問題に対処する

キャリアの比較的初期である20代から30代前半に事業撤退や人員削減、海外での訴訟に対応する経験をしていました。該当者それぞれが異なる経験をしていましたが、共通しているのはめったに発生せず、今まで会社が解決したことのない問題に対峙したことでした。いわゆる修羅場や逆境に立ち向かう経験です。

・30代で経営の役割を担う

企業買収や海外拠点の設立などを通じて、30代のうちに小さな組織での経営者(経営幹部)となる経験をしていました。この経験は20代での職務との関連性が強く、20代での職務成果が経営ポストにつながっていました。

経営者を育てるリーダーシップコンテクスト

これらの職務経験をより詳細に分類し、SHLのリーダーシップコンテクスト(リーダーのパフォーマンスに影響を与える環境)に置き換え、以下5つの重要なリーダーシップコンテクストを定義しました。・グローバル/異文化のチームをリードする

異なる文化を持つ複数国のチームメンバーや業務があるグループ、部門、ビジネスを運営する。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

役割と仕事が明確に定義されていない環境や、高度な不確実性を特徴とする環境でリードする。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

大きなリスクを冒し、成功するために大きな賭けをすることが求められる環境でリードする。

・独立採算の事業を経営する

製品、販売、マーケティング、運営、および管理機能の責任を負うエンドツーエンドのビジネス(P&L)を行う。

・新しい戦略を立案し、推進する

結果につながる新しい戦略を考案し、チームや組織を調整して実行する。

このように経営者を育てるための修羅場をリーダーシップコンテクストによって定義すれば、リーダー育成に最適なポストを見つけやすくなります。最初に申し上げた3つの共通経験だけでは、具体的なポストを選び出すことは少々難しいかもしれません。

おわりに

経営リーダーを育てるためポスト(職務経験)をどのように定義するかについて述べました。今までの経験と勘による判断からより客観的、科学的な手法による判断を行うことで、経営リーダー育成についてもオープンな議論ができるようになります。優秀な人材を会社の主流に置き、色々な役割を少しずつ担当させ、好成績を出せるよう育成することは、未来の経営リーダーを作るための得策ではないかもしれません。傍流で逆境に向き合い、リスクを取り小さな結果を出し続けている、そんな人が未来のリーダーなのです。一見すると遠回りに見える職務経験が経営リーダーへの最短ルートであることを知っていただきたいと思っています。

はじめに

研修に参加した際に、隣の席の人のことをよく知らないまま、緊張した様子で研修に取り組み、消化不良な部分が残ってしまったという経験はありますか?通常、研修の本編に入る前に導入部分でなんらかのアイスブレイクが行われることが多くあります。参加者同士の簡単な自己紹介、研修に対する意気込みなどを個々に発表することで互いの共通点を見つけ、会話のきっかけを提供することが多くあります。

上記のようなアイスブレイクが行われない研修だと、どこかよそよそしい雰囲気になり、研修そのものも盛り上がりに欠けるという状況になることは珍しくありません。緊張をほぐすために、様々な工夫でアイスブレイクを行うことにより、研修への積極的な参加を促進できます。

アイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」

例えば、A4の紙を用意して、できるだけ高いタワーを作るといったペーパータワーのようなワークもアイスブレイクの一つといえるでしょう。初対面の人たち同士が集まった際に共通点を見つけ出し、緊張をほぐすことでリラックスした雰囲気が醸成され、自由な発言が飛び出すケースが多くあります。当社ではアイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」という商品を開発・販売しています。「なんだ、ゲームか」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、アセスメントサービスを提供している当社ならではの特徴が盛り込まれたツールです。

このツールを使うことで参加者各自の自己理解と、参加者同士の親睦を深めることができます。自己分析を行うとともに、共同演習内の参加者からの評価内容を組み合わせることで、自己理解に関するフィードバックが得られます。

「めくる×わかる」実施の流れ

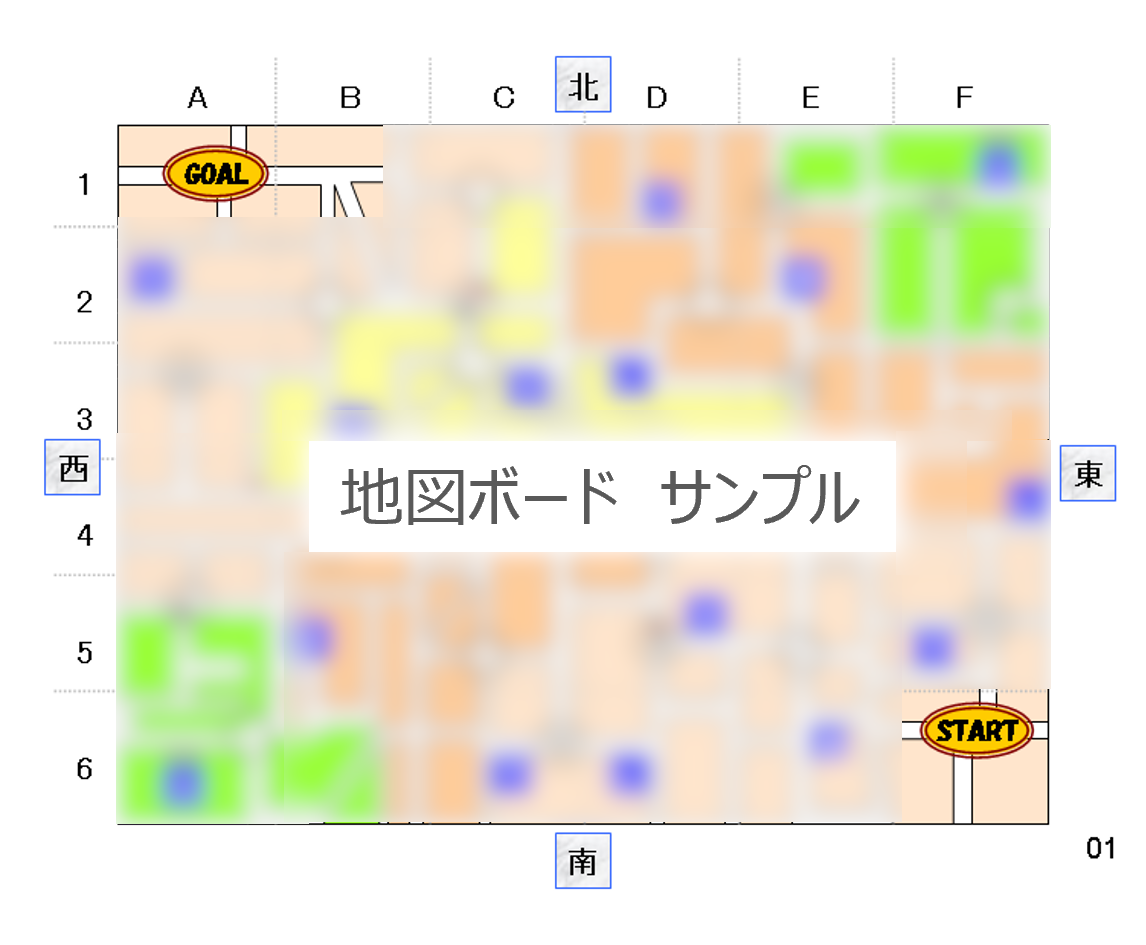

「めくる×わかる」の構成と実施の流れをご紹介します。ツール構成(1セット):3~5人のグループで実施

個人演習(自己理解シート) A4 サイズ4枚複写式冊子5部

共同演習ボード(地図ボード)4枚(A3サイズ1枚A4サイズ3枚)

1.個人演習:参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

↓

2.共同演習:参加者同士で謎解きボードゲームを行います。ヒントを元に地図に隠れている星を探すゲームです。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

↓

3.個人演習:ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

↓

4.フィードバック:自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます。

所要時間は1~4まで約40分です。

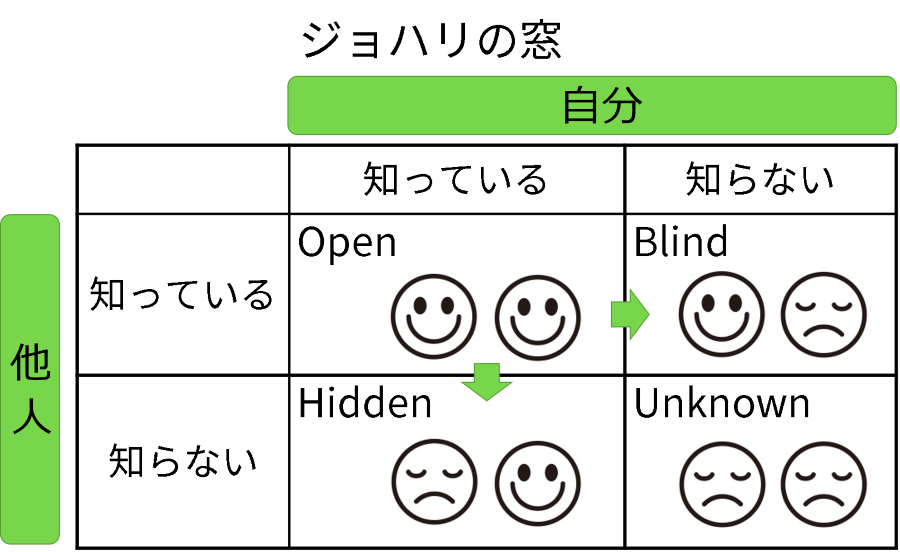

4.フィードバックがこのツールの肝になっている部分です。ジョセフとハリが考案した「ジョハリの窓」という心理学のモデルに基づいて、自己理解を深めていこうというものになっております。

・自分が分かっている自分

・自分が分かっていない自分

・他人が分かっている自分

・他人が分かっていない自分

上記の4つの軸から以下の4つに自己領域を分類するモデルです。

・開かれた窓 自分も他人も分かっている自分

・盲目の窓 自分は分かっておらず、他人が分かっている自分

・隠された窓 他人は分かっておらず、自分が分かっている自分

・未知の窓 自分も他人も分かっていない自分

おわりに

「めくる×わかる」では40分という短い時間で自分の理解も深まり、他人とのコミュニケーションの取り方も考えることができるツールです。冒頭にお伝えしたような研修開始時のアイスブレイクにも活用できるだけでなく、内定者フォローやインターンシップなど初対面同士の人が集まる場でも活用いただけます。ご興味がある方はぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

過去数年に私たちが経験した変化は、組織と個人の関係性も変化させ、仕事の世界はリセットされつつあることを多くの人が感じています。組織は単なる利益や成長を超えた成果を求められており、リーダーやマネジャーの役割を再考すべき時がきています。今回は「ピープルマネジメントの新時代」をテーマにSHLグループが調査、整理した新たなピープルマネジメントに求められる3つの成果とそれに必要な8つの能力をご紹介します。

ピープルマネジメントで目指すべきもの

ギャラップ社の調査によればエンゲージメントスコアのばらつきの70% はマネジャーが原因の可能性があるとしています。有意義な仕事とキャリアアップに加えて、従業員は退職の最大の理由として思いやりのないマネジャーの存在を挙げています。マネジャーは利益や成果をあげる単なるタスク管理以上の、ピープルマネジメントを求められています。

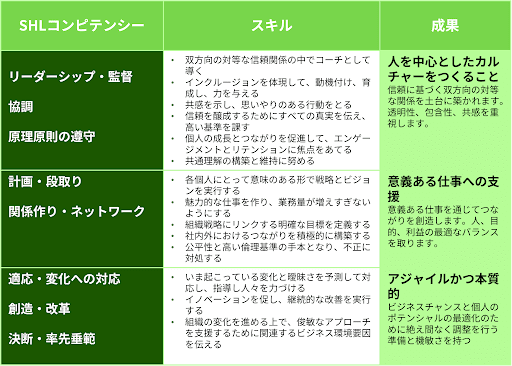

SHLでは、今日のピープルマネジメントを行う立場にあるマネジャーの成果をカテゴライズしました。目指すべき成果は次の3つです。

1.人を中心としたカルチャーをつくること – 信頼に基づく双方向の対等な関係を土台に築かれます。透明性、包含性、共感を重視します。

2.意義ある仕事への支援 – 意義ある仕事を通じてつながりを創造します。人、目的、利益の最適なバランスを取ります。

3.アジャイルかつ本質的 -ビジネスチャンスと個人のポテンシャルの最適化のために絶え間なく調整を行う準備と機敏さを持ちます。

ピープルマネジメントを成功に導くコンピテンシー

続いて、この成果を生むために必要なコンピテンシーとスキルをSHLでは以下の通り定義しました。1.人を中心としたカルチャーをつくること – リーダーシップ・監督、協調、原理原則の遵守

2.意義ある仕事への支援- 計画・段取り、関係作り・ネットワーク

3.アジャイルかつ本質的 –適応・変化への対応、創造・改革、決断・率先垂範

おわりに

組織の方針や戦略を実行するだけでなく、上述のとおり従業員のエンゲージメントをも左右するマネジャーは、組織において非常に重要な役割を果たしています。自社におけるマネジャーの成果や能力を改めて見直し、必要に応じて再定義しながら、適切な人を育成・昇格させる際の参考になれば幸いです。参考:

The New Era in People Management

An Opportunity for Change through People Management

はじめに

タレントマネジメントの文脈で退職というと主に退職防止(リテンションプログラム)が話題になります。しかし、企業による退職、解雇がタレントマネジメントの文脈で話題に上がることはほとんどありません。タレントマネジメントは経営事業戦略を遂行するための人に関するあらゆる取り組みのこと。そしてタレントマネジメントの本質は適材適所です。適していない人を外し、適した人を置くことが適材適所だとすると外された人はどうなるのか。もちろん、その人に適した場所に行くのです。タレントマネジメントが生まれた米国ではその適した場所は主に他社です。つまりここで解雇が行われます。ジョブ型雇用では異なるジョブへの異動は原則ありません。

一方、日本では従業員を安易に解雇できません。また、日本においても人材の退出を無視したままタレントマネジメントを進めていくことは困難です。5年ほど前、日本の大手自動車メーカーが行っているハイポテンシャル人材プログラムの事例を当社主催の勉強会で、当事者である人事担当者に発表してもらったことがあります。その際に多くの参加者から次のような質問が出ました。「当社では重要なポストの空きが出ないためハイポテンシャル人材に修羅場経験を積ませる環境を与えることができない。どのようにハイポ人材のための重要ポストを確保しているのですか?」この質問に対する発表者の回答はコラムの最後にお伝えします。

本コラムでは、日本における解雇を概観し、タレントマネジメントのための人材退出をどのように進めるべきかについて述べます。

日本における解雇

解雇とは使用者による一方的な労働契約の終了です。理論上、法律と解雇権濫用法理に抵触しない解雇は可能なのですが、厳格なルールに基づく手続きが必要であり、極めて困難と言わざるを得ません。企業の戦略変更に伴う解雇や低業績者の解雇はできないと考えておくのが現実的です。

日本の解雇は整理解雇、懲戒解雇、普通解雇の3つがあります。それぞれがどのようなものかは以下、東京労働局労働基準部のパンフレットからの引用をご覧ください。(注1)

・整理解雇

会社の経営悪化による、人員整理を行うための解雇

次の4点をいずれも満たすことが必要です。

① 整理解雇することに客観的な必要があること

② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと

③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること

④ 労使間で十分に協議を行ったこと

・懲戒解雇

従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇

就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。

・普通解雇

整理解雇、懲戒解雇以外の解雇

労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。

これら3つに加えて会社が退職を促す退職勧奨があります。以下、厚生労働省のWebサイトから引用します。

・退職勧奨

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。(注2)

日本では解雇された従業員が裁判をおこせば解雇無効と判断されるケースが多く、企業は解決金によって和解することになります。企業は裁判コストと解決金の支払い、加えて企業イメージの棄損という負担を強いられるため解雇しにくい状況が生まれているのです。

どのように行うか

キャリア自律支援を制度として行う場合、キャリア研修、キャリア面談、自己申告制度、社内公募制、人事異動、副業許可、キャリアカウンセリング、社内ポストの提示などの施策があります。これらの制度を整えつつ、人事や上司と従業員との対話機会を作ります。フィードバック面談、1on1ミーティングなどの定期的な対話の機会にオープンな話し合いをしてください。業務に関する頻繁で適切なフィードバックは、従業員に強み弱みの認識と能力開発を促し、将来のキャリアを考える機会を与えます。職務に影響を及ぼすプライベートを知れば、職務上の制限や条件がわかり、業務の工夫や担当変更、部署異動を検討できます。キャリア意向を知れば現職がキャリア実現のためにどう役立つか、どのようなポストを社内で用意できるか、社外にはどんな仕事があるかを検討できます。

キャリア自律支援を退職マネジメントと明示している企業はほとんどありません。また、退職マネジメントを意識していない企業ほど社員の退職に対して、敏感に否定的な反応をするでしょう。しかし、会社が退職をうまくマネジメントすることは、タレントマネジメントを進める上で避けて通ることができないものであり、実は従業員のキャリア形成に貢献することなのです。

おわりに

従業員の退職をうまくマネジメントすべきという私の考え方に違和感を持たれる考え方もいるかもしれません。しかし、雇用システムの変化、働く人の価値観の変化、人口減少に対応し、企業の競争力を強化する上で必要不可欠なものであると考えています。はじめに述べた自動車メーカーの人事担当者様の回答は以下の通りです。

「当社はハイポテンシャル人材に選抜された人が一定の割合で退職します。他社から引き抜きに合うのです。常に人材不足なのでポスト不足で悩んだことはありません。」

キャリア自律支援が機能している証拠ではないかと思います。

●引用

注1 東京労働局. 「しっかりマスター 労働基準法 解雇編」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf, (参照2023-07-23)

注2 厚生労働省. 「労働契約の終了に関するルール」.

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html, (参照2023-07-23) 近年、企業の人事部門では、データ駆動型の意思決定がますます重要視されています。その中でも、ピープルアナリティクス(人材分析)は、組織の人的資本を最大限に活用するために欠かせない手法として注目されています。当社では過去数十年にわたって、様々な企業の人事課題についてアセスメントデータを活用して分析してきました。本コラムでは、目的別におすすめの分析手法をご紹介いたします。

目的:退職者の特徴を把握したい

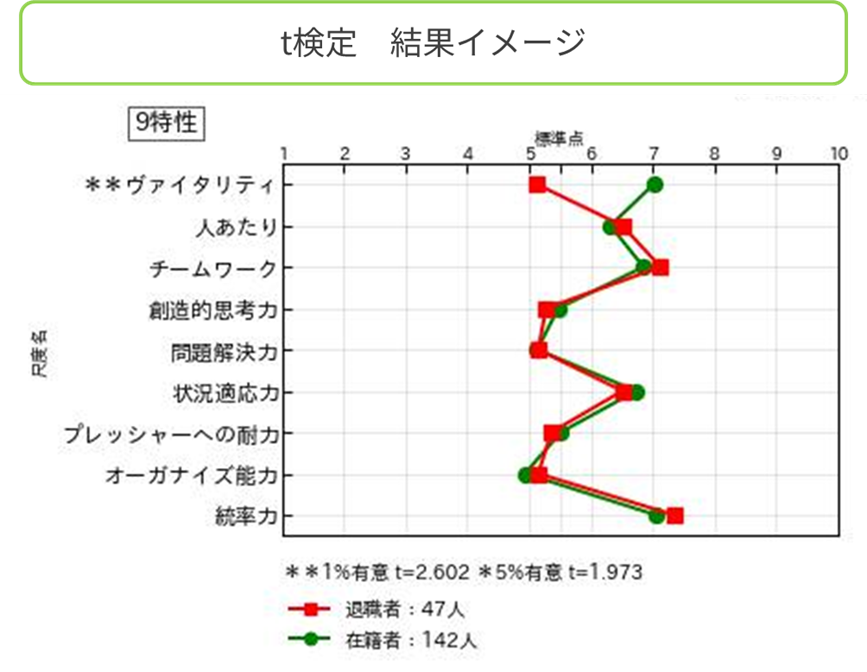

分析手法:「t検定」と「決定木(Decision Tree)」退職者の特徴を把握することは、人事部門にとって重要な課題です。採用した人が活躍する前に退職してしまう場合、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。また、中堅層が退職する場合、経験を充分に積んだグループにとってその企業が働く場としての魅力を失ってしまっている可能性があります。いずれの場合においても、退職者がどのような特徴を持っているかを定量的に把握することは重要です。この目的におすすめの分析手法はt検定と決定木(Decision Tree)です。

t検定は、様々な変数において2つの集団の平均値の差に統計的な意味があるかどうかを調べるための手法です。例えば、早期退職者と在職者のパーソナリティ検査の得点を比較することで、どういうパーソナリティの特徴を持っている人が定着しにくいのかを把握することができます。

目的:成果を上げるために必要な資質を特定したい

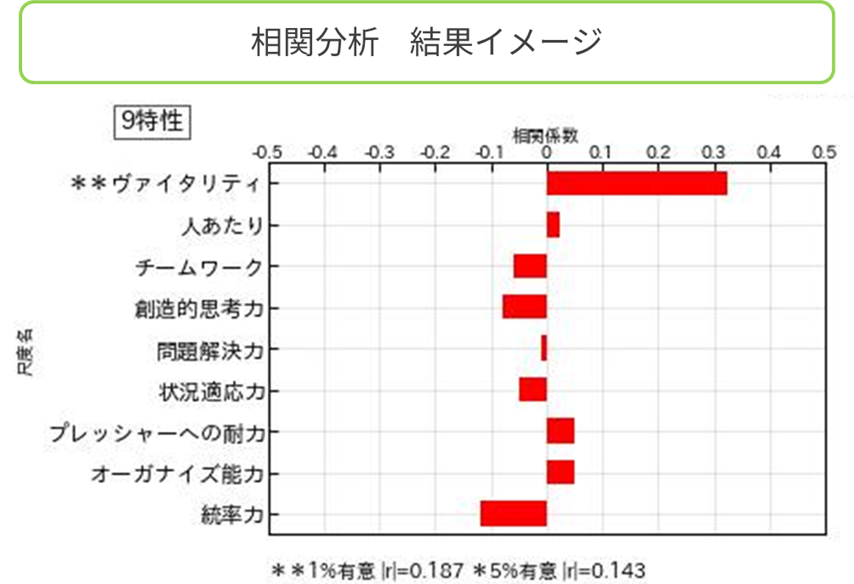

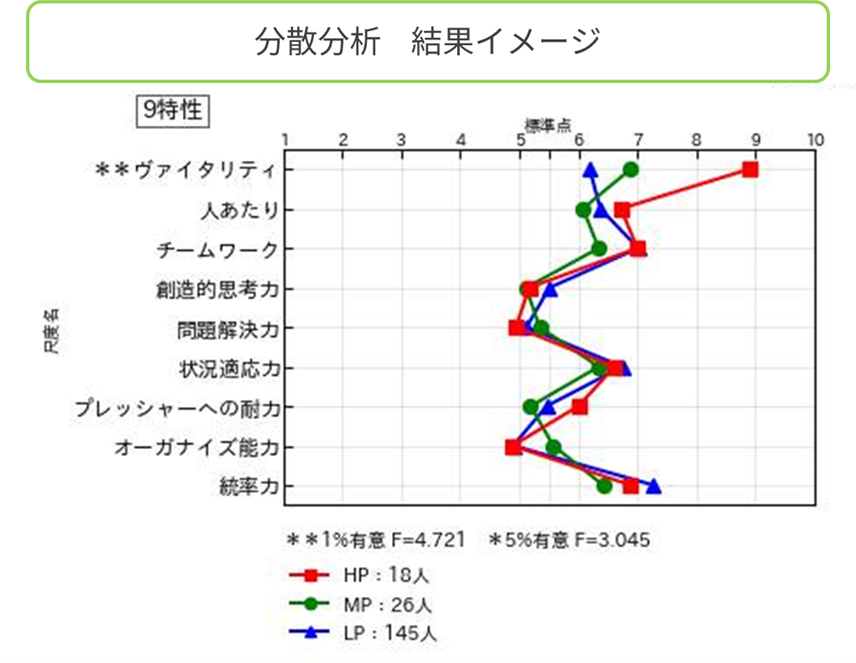

分析手法:「相関分析」と「分散分析」組織の業績を向上させるためには、その組織や職務で成果を上げるために必要な資質やスキルを正確に把握することが不可欠です。この目的におすすめの分析手法は相関分析と分散分析です。

相関分析は、複数の変数間の関連性を調べる手法です。業績と関連する要因を特定するために、例えば社員の人事考課点とパーソナリティデータの相関分析を行うことがあります。相関関係を持つパーソナリティ因子を特定することで、採用・育成の指針作りに役立つでしょう。

目的:組織の特徴を把握したい

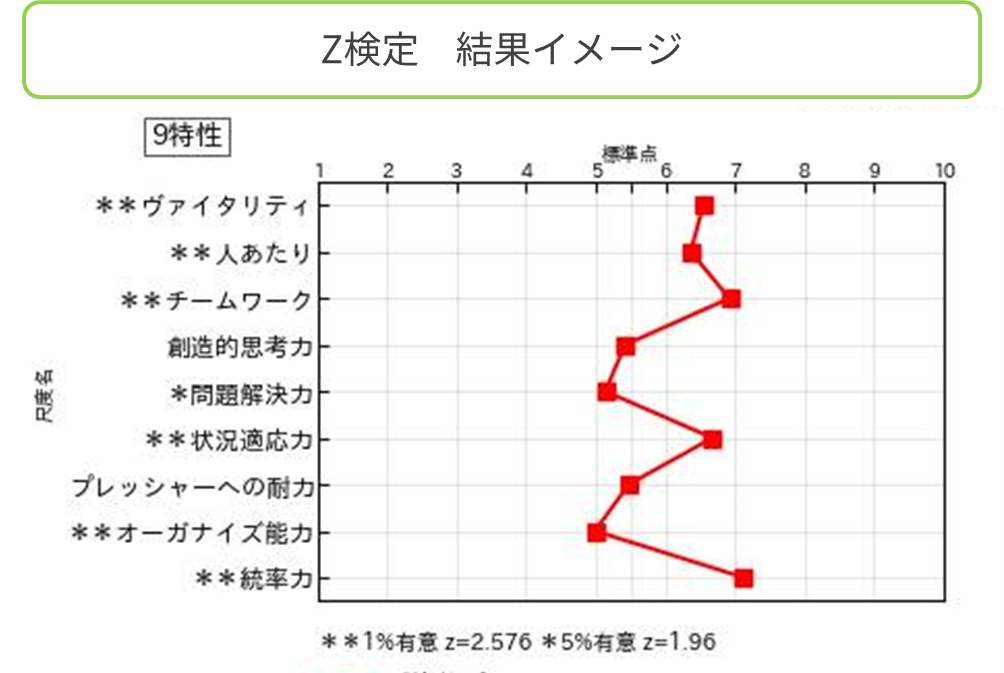

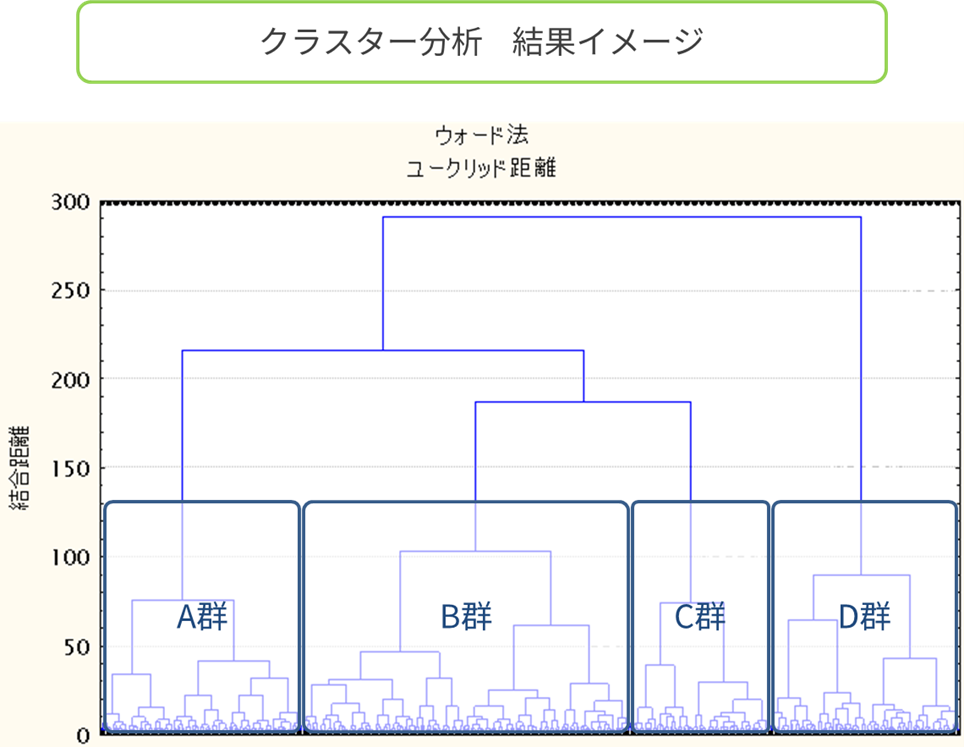

分析手法:「z検定」と「クラスター分析」組織全体の傾向や特徴を把握することは、人事戦略の立案において重要な要素です。この目的におすすめの分析手法はz検定とクラスター分析です。

z検定は、対象となる集団の平均値と母集団の平均値の差に意味があるかを検定する方法です。アセスメントデータなどの標準化されたデータの場合、母集団とは比較対象集団を指しており、その平均値は偏差値であれば常に50となります。分析対象の組織が集団としてどのような特徴なのかを、一般的な集団と比較することで明らかにすることができます。自社には色々な人がいるが、自社らしさのようなものを一言で表したい場合にこうした分析結果を参考にすると良いでしょう。