①相手の業務プロセスと成果指標を事前に把握する

能力開発を目的としたフィードバックのゴールは「個人の業績向上」です。個人の業績向上が、ひいてはチームの、そして会社の業績向上につながります。そのためには、フィードバック担当者が相手の業務プロセスと業績指標を十分理解しておく必要があります。能力開発プランを話し合う過程で、業務のどの場面で弱みが表出すると業績に影響が出るか把握した上で、的確なアドバイスや目標設定をする必要があるためです。例えば、営業職で『ストレス耐性が低い』という弱みがあった場合、商談時なら上司が同席してフォローできますが、その後、「顧客に断られることを恐れてクロージング行動を起こせない」という形で表出すると受注の機会を逸してしまいます。この場合、商談時よりもクロージング時に弱みが表出するほうが問題です。もし現場経験のない人がフィードバックを担当する場合、現場上長から事前に業務プロセスや部下を評価する際の業績指標をヒアリングするなど、入念な準備が必要になるでしょう。

②1:1で話せる場所を用意する

ネガティブなフィードバックは、時に本人のプライドを傷つけます。(誰しもそうであるように)同僚や部下には聞かれたくない話であり、もし聞かれていることが分かれば、強い防御反応を示し、本音を話してくれなくなるでしょう。そのため、フィードバックは周囲に話が漏れてしまうオープンスペースではなく、会議室など他の人に聞かれない場所で行いましょう。

弱みをフィードバックするために、強みを特定することは違和感があるかもしれません。しかし、弱みを改善・補完するために、既に十分発揮できている強みの活用を検討することは有効です。例えば、『ストレス耐性が低い』という弱みと、『チームワークが高い』という強みがあった場合、持ち前のチームワークを発揮すれば、効果的なストレス対処法を同僚に教えてもらう、自分がストレスを強く感じる業務を先輩社員に手伝ってもらう、などの選択肢も生まれます。弱みは、改善に向けた行動をなかなか起こせないから弱みなのであって、普段から発揮できている強みを活かして改善する方法を模索しましょう。

④強みを多くフィードバックする

人が自身の弱みと前向きに向き合うためには、1つの弱みに対して、3つの強みをフィードバックする必要があると言われています。これは、弱みのフィードバックに対する相手の防御反応を和らげる意味でも有効です。多くの強みが業務で発揮できていることを適性検査の結果と対話を通じて確認、共有した上で、弱みの改善について話し合いましょう。

⑤面談への積極的な参加を促し、発言を否定・批判しない

フィードバック担当者が一方的に話すのではなく、「今の話についてどう思うか」「○○という要素(弱み)について、思い当たる経験はあるか」など、積極的に相手へ発言を促してください。自身の経験や行動の理由を振り返ることで、「確かにこの部分は自分の弱みかもしれない」と結果を受け入れるきっかけになります。また、発言を否定・批判せず「詳しく教えてほしい」と促すことは、互いに多くの気づきを得られるとともに、何でも率直に話してよいという雰囲気作りにもつながります。(Cawley et al.,1998)

「適性検査で ”ストレス耐性が低い” と出ているから弱みなのだろう」という検査結果だけでの判断や、「顧客との商談ではいつも緊張が見て取れる」などの印象でのフィードバックは避けましょう。弱みが実際に表出した経験を尋ね、「初対面の顧客の前で緊張してうまく話せなかった経験が何度かあるという話があった。確かにストレス耐性には苦手意識があるようだが、どう思うか」など、フィードバック中に相手が話した経験・事実を根拠にして対話してください。

⑦フォローアップする

弱みの改善は、相手にとって心理的に大きな負担になります。行動に移せない、行動して失敗することで改めて弱みを痛感する、すぐに成果が出ない、といったケースもあるため、継続的な支援が必要です。能力開発に向けた行動計画の定期的な進捗確認と見直し、そして、仕事に対する意欲を失わないための心理的なケアを忘れないようにしてください。

以上、業務上の弱みを相手にフィードバックする際のポイントを7つお伝えしました。弱みの能力開発は難しく、かつ、強みと言えるレベルになるほどの向上は期待できません。それでも、その弱みが本人のキャリアやチームにとって脅威となる場合は、放置するわけにはいきません。ぜひ、今回のポイントを踏まえた上で対話を行い、能力開発に取り組んでください。

また、この度新たに適性検査のフィードバック方法を学べる部下育成セミナー(万華鏡版) オンデマンドをご用意しました。ぜひご活用ください。

(参考文献)

Bouskila-Yam, O., & Kluger, A. N. (2011). Strength-based performance appraisal and goal setting. Human Resource Management Review, 21(2), 137-147.

Cawley, B. D., Keeping, L. M., & Levy, P. E. (1998). Participation in the performance appraisal process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of Applied Psychology, 83(4), 615-633.

客観面接とは

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

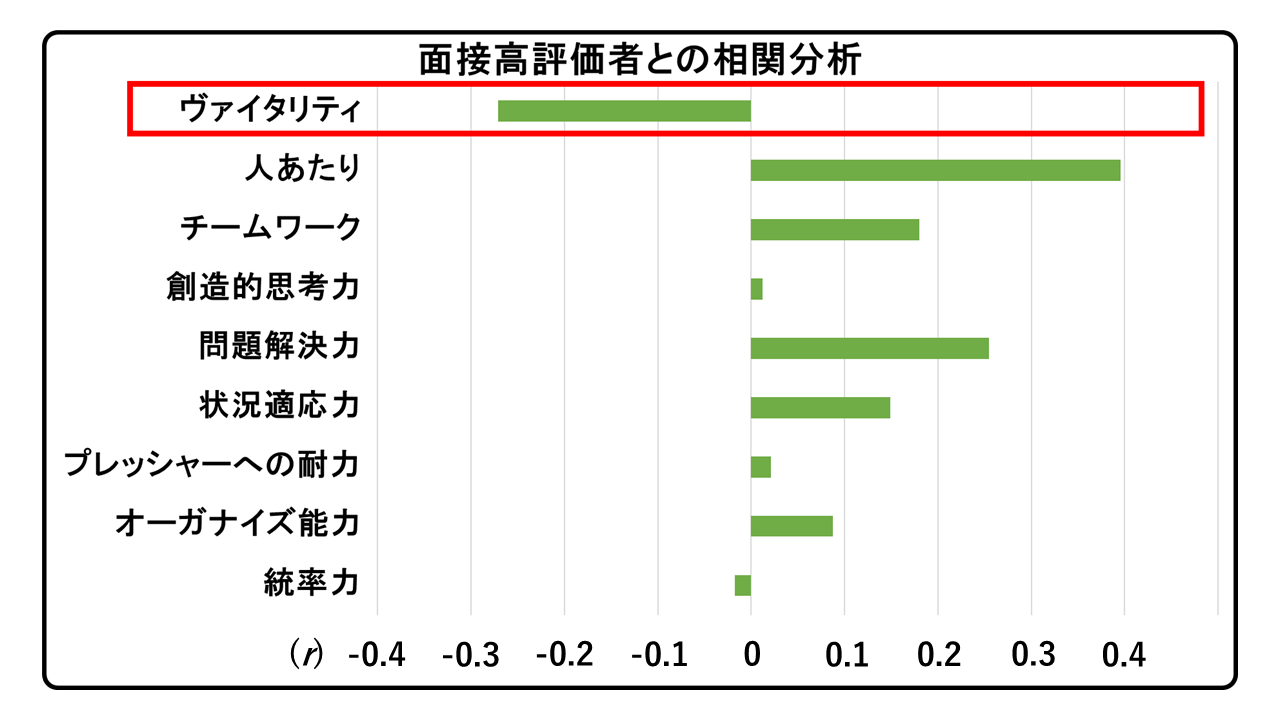

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。はじめに

激しく環境が変化する今日、未曽有の事態にリーダーはどう立ち向かっていけばよいでしょうか。リーダーは迫りくる想定外の危機から組織とメンバーを救うことができるでしょうか。VUCAの時代に適応できるリーダーを作るため、ハイポテンシャル人材の発掘と育成は、全ての企業における最重要の人事課題です。既にいくつかのコラムで、ハイポテンシャル人材や発掘・育成プログラムについて紹介しておりますが、このコラムではハイポテンシャル人材が真のリーダーとして成長するために必要な経験をどう定めていくかについて申し上げます。

大手メーカーからの依頼

新規事業開発に大規模な投資を行う大手精密機器メーカーから次世代リーダーの発掘と育成について相談を受けました。ご要望は、新時代のビジネスリーダーに求められるコンピテンシーの特定とハイポテンシャル人材が真のビジネスリーダーへと成長するために必要な経験の明確化でした。私たちは現在のリーダー複数名にインタビューを実施して、求められるコンピテンシーとビジネスリーダーとして成長するために欠かすことができない経験を特定することとしました。インタビュイーは、現在の取締役と執行役員の中から次世代リーダーに求める特徴を強く有すると考えられる人材を選抜しました。

コンピテンシーモデリングについては、当社の典型的なインタビュー手法を用いて行いました。ビジョナリーインタビュー、カードソートです。これらのインタビュー手法ついては、コラム「インタビューによる人材要件定義」にご説明がありますので詳しくはこちらをご覧ください。

今日のテーマである重要な職務経験を特定する手法としては、インタビュイーの職務経歴に沿って行うバイオグラフィカルインタビューを用いました。今までのキャリアを振り返り、現在のリーダーポジションを担う上で重要となる一皮むけた経験についての話をうかがいました。インタビューは次のような質問からはじまります。「今振り返って、現在のポジションであるビジネスリーダーになるために重要であったと思うご自身の経験について話してください。」

リーダーシップチャレンジのフレームワーク

インタビューで得られた経験情報を集約するために、SHLグループが持つリーダーシップチャレンジのフレームワークを活用しました。リーダーシップチャレンジのフレームワークとは、リーダーの成否に大きな影響を与える職務上のコンテクスト(背景)とチャレンジの枠組みで、4カテゴリ27項目で構成されています。SHLグループはリーダー選抜の成功率を高めるには、一律のリーダーシップコンピテンシーによる選抜ではなく、コンテクストを考慮した選抜が必要であると考え、2014年から2016年に大規模なリーダーシップ調査を実施しました。この調査に基づいてリーダーシップチャレンジが開発されました。

リーダシップチャレンジの27項目は、コンテクストとリーダー特性との適材適所を目的に開発されたコンテクストのリスト、つまり、リーダーの置かれる環境に関するリストです。各項目の名称は以下の通りです。

1.チームのパフォーマンスを推進する

2.変革をリードする

3.結果を出す

4.リスクと評判をマネジメントする

この調査プロジェクトでは、リーダーシップチャレンジのフレームワークを適材適所に活用するのではなく、実際のリーダーの経験情報を集約するためのラベルとして活用しました。 具体的には、インタビューによって得られたエピソードを分解し、27項目のリーダーシップチャレンジに関連づけていく作業を行いました。

(例:インタビュー記録とリーダーシップチャレンジの関連付け)

Aさんのインタビュー記録抜粋

「環境は急激に変化しており、当社だけではなく1つの産業が丸ごと無くなっていく渦中で仕事をしていた。経営統合後、この事業の構造改革担当となり、全社売り上げの約3割を占め、従業員8,000人が関わる事業の撤退をリーダーとして取り組んだ。2年間かかった。」

→該当するリーダーシップチャレンジ「合併や買収でリードする」

経験調査の結果

この調査によって、調査対象の全リーダーは以下7つのリーダーシップチャレンジを経験していたことがわかりました。● 人材を最大限に活用する

● ネットワークパフォーマンスを向上させる

● グローバル/異文化のチームをリードする

● 新しい戦略を立案し、推進する

● 不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

● 製品・サービスの幅広いポートフォリオをマネジメントする

● 共通する業務やサービスを集約して果たすチームをリードする

この会社では結果をコンテクストとリーダー特性とのマッチングのみに使うのではなく、リーダーを育てるためのキーポジションを決めるための基準として活用しています。上記のリーダーシップチャレンジが求められるキーポジションを設定し、ハイポテンシャル人材の戦略的な異動を行うことにより、リーダーシップ開発と多様化を進めています。

おわりに

今回の調査で最も印象深かったのは、調査対象となったリーダーの方々には会社の主力事業・主力市場の出身者がいなかったことです。メインとは言えない小さな事業や小さな市場を担当し、若いうちに実質的な責任者として、事業や製品の全体をマネジメントした経験を持っていました。リーダーを育てるのはリーダーシップを発揮しなければやっていけない責任ある役割なのだということを痛感しました。また、ご紹介したリーダーシップチャレンジのフレームワークは、SHLグループのMobilize Solutionに実装されているものですが、日本語版のリリースは未定(2022年3月現在)です。日本語でリーダーシップチャレンジを活用できるようローカライズを進めたいと考えております。 SHLのパーソナリティ検査OPQは30個のパーソナリティ因子から成り、その多彩な因子をもってあらゆる職業の適性を予測することに成功してきました。しかし、人事課題によっては、因子が多いためにわかりづらさが生じることもあります。

たとえば、社内のどこにどんな人材がどれくらいいるのかを定量的に把握する、「人材ポートフォリオ」を作成したい場合などです。人材ポートフォリオがあれば、「今は少ないが今後必要なタイプの人材を採用する」「〇〇さんに近いタイプの◎◎さんを後任とする」「〇〇部署の業務バランスをとるために△△タイプの人材を新たに配置する」などの人事戦略がとりやすくなります。

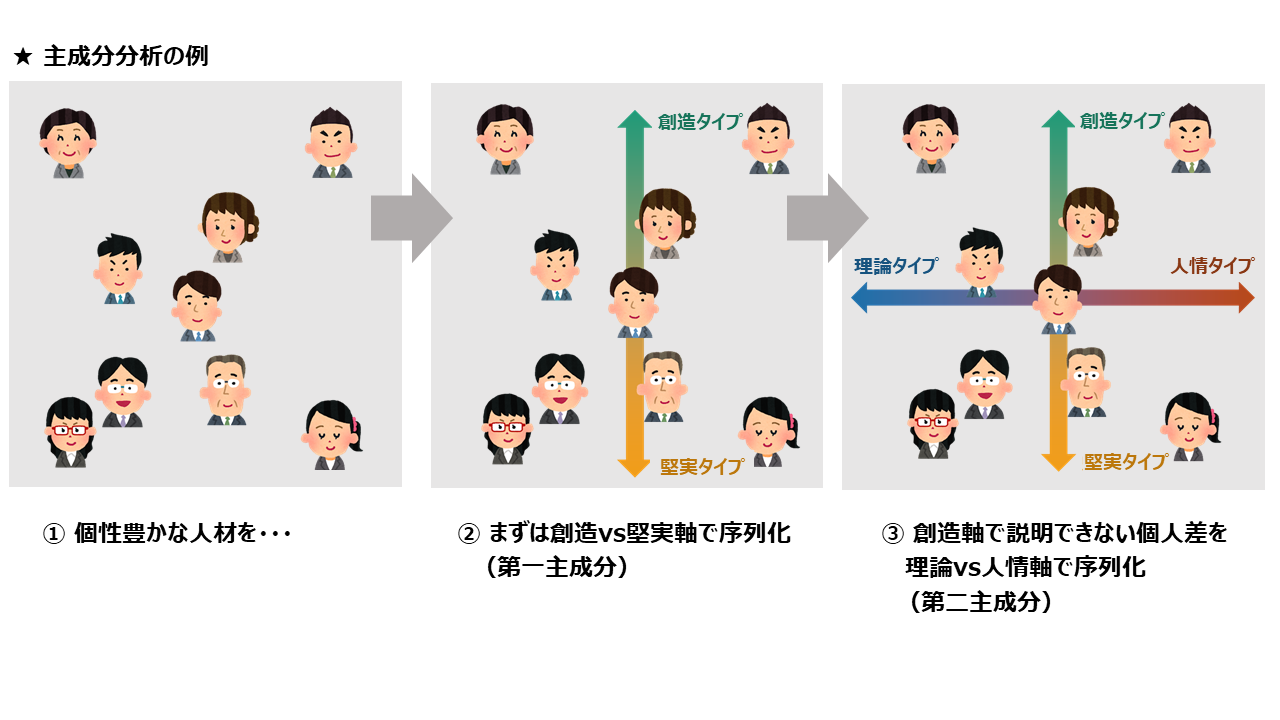

本日は、この人材ポートフォリオづくりに最適な統計分析手法である主成分分析と、それを用いたSHLの人材マッピングサービスについてご紹介します。

主成分分析とは

まず主成分分析とは、データの情報量を保ちながら、数多くの変数を縮約し、なるべく少ない変数(これを主成分といいます)で表そうとする分析手法です。主成分分析では、データのばらつきが大きくなる情報量の高い変数、つまり「個人の違いをもっとも説明できる変数」を主成分として少数抽出します。たとえば、A社にはクリエイティブな人材からクリエイティブでない人材まで幅ひろく含まれるが、全員がストレスに強い、という特徴があったとしましょう。その時、「クリエイティブかどうか」という変数には情報量が多いですが、「ストレスに強いかどうか」という変数には情報量が少ないことがわかります(なぜなら、全員が一様に高いので、個人の違いが説明できないからです)。このような集団では、まず個人を説明するための主成分として「クリエイティブかどうか」という変数が採用され、次にその変数で説明できない個人の違いを説明できる主成分(たとえば、「エネルギッシュかどうか」など)が抽出されます。

また、ここで抽出された「クリエイティブかどうか」という主成分には、様々なパーソナリティが含まれます(たとえば、ゼロから何かを生み出すのが好きか、変化が好きか、オーソドックスなものが嫌いか・・・など)。まとめると、主成分分析とは、「データの情報量を保ちながら、多数の変数をまるめ、データの分散をもっとも説明できる少数の変数に縮約する分析」であるといえます。

この主成分分析を使って、30個のパーソナリティを2変数まで縮約すれば、2次元平面上に人材をならべて可視化することが可能になるわけです。

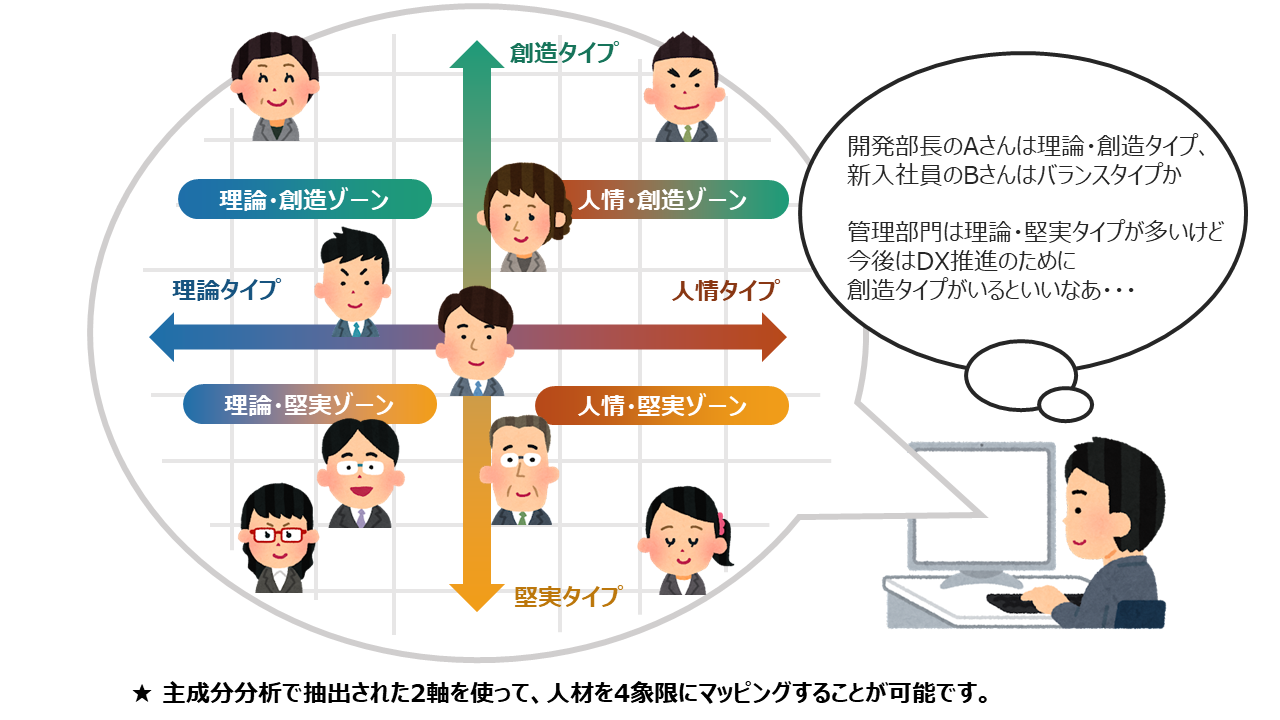

主成分分析を使った4象限へのマッピング

SHLでは、この主成分分析で2軸を抽出し、4象限上に人材をマッピングすることで、個々人の人材特性を可視化する分析サービスを行っています。このマッピングを人材ポートフォリオとして活用することで、どの部署にどのような人材が多いか、誰と誰が似たような性質を持ち、誰と誰が正反対の性質を持つ傾向にあるか、また今自社に欠けているタイプはどのような人材かといったことを、視覚的に理解しやすくなります。

このマッピングでは、端にプロットされた人物ほど、特定の行動傾向が強い(またその対極にあたる行動傾向が弱い)「トンガリタイプ」であるといえます。逆にマップの真ん中に位置する人物ほど、(その2軸においては)強い傾向を示さない「バランスタイプ」であると言えるでしょう。

※注意:このプロットでは、その組織においてもっとも個人を識別しやすい2軸のみを用いています。その他の軸で強い特徴を示す個人もいますので、真ん中に位置する人材が「すべてにおいて平均的な」人材ではありません。ご注意ください。

この人材ポートフォリオは、特性を生かした異動・配置、登用、バランスの良いチームビルディング、採用計画立案など様々な人事施策に活かすことが可能です。

参考事例:森永乳業の適材採用・適材配置を加速させた日本エス・エイチ・エルのアセスメント

おわりに

本日は多数のパーソナリティを少数にまとめる主成分分析と、ここで抽出された2軸を用いたマッピングによる人材ポートフォリオづくりについてご紹介しました。人材データ分析にはこの他にもたくさんの手法がございます。当社の分析サービスにご興味をお持ちの方は、ぜひ人材データ分析をご覧ください。

妥当性とは

妥当性は、アセスメントが使う目的にあっているかどうかを表した概念です。そのアセスメントツールが測りたいものを測っているなら妥当性は高くなります。例えば、体重計は体重を測りたいのであれば妥当性が高いですが、身長を測りたいのであれば妥当性は下がります。英語力を知りたい時にTOEICは妥当性が高いですが、日本語力を知りたい時には妥当性が低いと言えます。妥当性はアセスメントツールが単体で持つ性質ではなく、利用目的との関係によって高くなったり、低くなったりするものなのです。アセスメントツールが完成し、一般に使われるようになってからも継続的に妥当性の検証が行われます。妥当性検証の積み重ねによって、それぞれのアセスメントツールがどのような目的や場面に適しているかについてのより詳細な情報が集まり、利用目的や使い方、測定対象などが改善されていったり、新しい使い方が見出されたりします。

妥当性は人事アセスメントの利用価値そのものですのでとても重要です。妥当性がないアセスメントの実施は時間とコストの無駄になるだけでなく、アセスメント結果のデタラメな使い方による誤った人事判断が会社の生産性と社員のエンゲージメントの両方を低下させるという大惨事を招くことになります。絶対に妥当性のない人事アセスメントを使わないでください。

妥当性の確認方法

妥当性も信頼性のように複数の種類と確認方法があります。現在も研究者の間では妥当性に関する新しい概念や確認方法が検討されていますが、一般的には以下3つの観点から妥当性を確認します。1.実証的妥当性

最もわかりやすい妥当性の確認方法は、アセスメント結果と職務パフォーマンスとの相関を調べる方法です。相関が見られた場合、そのアセスメントは妥当性があると言えます。この妥当性を実証的妥当性といいます。人事アセスメントの目的は採用選抜や配置、能力開発がほとんどでしょうから、アセスメント結果によって職務のパフォーマンスやコンピテンシーの発揮度合を予測できることは利用目的に適っています。簡単に言うとアセスメントがよく当たるかどうかについての妥当性です。

この妥当性の検証には相関分析を使うため、妥当性の程度を相関係数で表すことができ、この相関係数を妥当性係数と呼びます。妥当性を分析する際にパフォーマンス指標として人事考課(査定)、業績評価、行動評価、昇進スピード、研修評価、エンゲージメントサーベイなどが用いられますので、妥当性係数はこれらの指標をどの程度予測できるかを表していると言えます。

一般に適性テストでは0.3~0.4程度、客観面接では0.1~0.2程度、アセスメントセンターでは0.5程度の妥当性係数が報告されています。妥当性係数を2乗すると予測したい指標の説明率を表す決定係数となります。つまり、適性テストだけでも職務パフォーマンスのばらつきの10%くらいを説明できるのです。なあんだ、たったの10%かあ、と思われるかもしれませんが、人と仕事の複雑さを考えてみれば、上出来です。また、人の予測がどれほど難しいものかおわかりいただけると思います。

この妥当性にはさらに以下の2つの方法があります。

・一致的妥当性

一致的妥当性とは、アセスメントの得点と同時に測定された職務パフォーマンスとの相関です。社員にアセスメントを実施し、その得点とその人たちの現在の職務パフォーマンス得点との相関を調べます。

・予測的妥当性

予測的妥当性とは、アセスメントの得点と将来の職務パフォーマンスとの相関です。この妥当性は選抜や配置(将来の職務成果を予測したい場面)でアセスメントを使う際に参考にする情報ですが、長期雇用を前提とする日本企業においては極めて重要です。社員にアセスメントを実施して一定期間が経過した後、アセスメント得点と一定期間経過後の職務パフォーマンス得点との相関を調べます。妥当性が確認できるまでに数年かかることが一般的です。10年後、20年後の環境変化を予測することは困難ですが、将来に渡って自社で活躍する人材を選ぶための重要な情報となります。

2.内容的妥当性

内容的妥当性とは、アセスメントが仕事の内容に適切かどうかです。測定項目と仕事をする上で必要な行動や能力が合理的に関連している程度を表します。プロ野球の入団テストでは一次試験に50メートル走と遠投が課されます。プロ野球選手であればどのポジションであろうと、一定以上の走力と投力が必要であると考えることは合理的です。一般的には職務分析でこの妥当性を確認します。

3.構成概念妥当性

構成概念妥当性は、アセスメントが理論的に構成概念を測定している程度を示します。構成概念とは、言語能力、数値的推理力、リーダーシップ、情緒安定性、ヴァイタリティなどのことです。例えば、現在開発中の創造力テストの得点とパーソナリティ検査の創造性の因子得点に相関があれば、この妥当性を表す情報となります。また、内部一貫性信頼性もこの妥当性を確認するための情報です。ある構成概念を測定する項目間で一貫性が欠如していたら、この妥当性が低いとみなします。

これら3つ以外の視点として、アセスメントが受検者や利用者にとって適切そうかどうかを表す表面的妥当性があります。この妥当性は利用者の納得性に影響をしますので、アセスメントの売れ行きには大きく関係しますが、アセスメントの予測力とは全く関係がありません。

近年の研究でアセスメントを特定の目的で使用した際の結果を妥当性に含める結果妥当性という考え方が提案されています。アセスメントの利用目的を人材の適正化により企業業績を改善するとした場合には、実際に業績が改善されたかどうかを妥当性に含めるというものです。重要であるという意見や意味を拡張し過ぎであるという意見もある妥当性です。

妥当性検証を行う上での注意点

実際に妥当性検証を行うにあたって、いくつか注意すべきことがありますので述べておきます。これからアセスメントを実施するという場合は、職務分析を行って職務パフォーマンスに関係しそうな能力や行動特性を特定し、それらを測ることができるアセスメントツールを見つけます。既にアセスメントを実施している場合でも職務分析を行うことで、今使っているアセスメントツールが適切であるかどうかを確認することができます。

サンプル数の確保が重要です。十分な数を確保できるとは限りませんが可能であれば100人、最低でも30人のデータは必要です。少ない人数の場合は分析結果の解釈には十分注意してください。30人未満の場合は統計分析をあきらめてください。

客観的な職務パフォーマンスのデータを作ることはどの会社にとっても難しい課題です。しかし、信頼性の低い職務パフォーマンスでは高い妥当性が得られることはありません。客観的な事実に基づく評価点と評価者の観察などによる評価点をできるだけ多くバランスよく収集してください。

妥当性検証は社員を対象に行う分析です。社員は採用時に特定の能力を評価され選ばれた人です。つまり、社員(特に特定の職種に従事する人)は職務に求められる能力について高いレベルでばらつきが少ない集団であることが多いのです。この集団を対象に分析すると実際よりも妥当性が低いという結果になります。(妥当性係数を補正する方法については当社コンサルタントにお尋ねください。)

信頼性と妥当性

最後に信頼性と妥当性との関係を覚えてください。ある目的に対して妥当性がない信頼性の高いアセスメントはありますが、信頼性がない妥当性の高いアセスメントはありません。アセスメントは測定項目を一貫して正確に測れて、はじめて職務パフォーマンスを予測できる可能性が生まれます。信頼性は妥当性の前提条件です。終わりに

今回はアセスメントの品質に関する重要な概念である信頼性と妥当性について述べました。妥当性が人事アセスメントにとっていかに重要な価値であるかおわかりいただけたとしたら幸いです。ぜひ皆様のタレントマネジメント施策を進める際に必要となるアセスメントツール選定の参考にしてください。また、現在使っているアセスメントツールや手法について改めて情報を確認し、妥当性を検証していただきたいと存じます。妥当性検証はアセスメントを使う全ての方にとって必要な取り組みです。

はじめに

良い人事アセスメントとはどんなものでしょう。利用目的にあっていたり、優秀な人材をきちんと見分けられたり、普段の仕事ぶりや面接での対話からは出てこない内面をあぶりだすことができたり、受検者にとって公平で納得できるものであったり、利用者にとって運営が容易で結果が使いやすかったり、受検者へのフィードバックがやりやすかったり、コストや時間の負担が合理的であったり、システムが安定していてセキュリティーが万全であったり、サポートが丁寧であったりなど、まだまだたくさんの条件が思いつきます。今、申し上げたものはどれも大事ですが、人事アセスメント開発事業者が確認している品質に関連する重要な二つの概念があります。信頼性と妥当性です。 過去のコラムでも妥当性についてたびたび言及されていましたが、その妥当性について詳しくご説明したことはなかったように思います。このコラムでは人事アセスメントの品質基準である信頼性、妥当性について前後編で述べていきます。

信頼性とは

まずは信頼性についてです。人事アセスメントにおける信頼性は測定精度に関する概念です。測定の安定性、一貫性であり、正確に測定できているかどうかを表しています。例えば、信頼性の高い体重計は同じ人が連続で10回体重を測ったとしても全て同じ結果が表示されますが、信頼性の低い体重計は毎回異なる体重が表示されます。毎回異なる体重が表示されたら、最も軽いものを信じたい気持ちになりますが、それでは正確な体重測定はできません。信頼性の高いものほど測定誤差が少ないと考えてください。どんな精巧な測定ツールであっても完全に誤差をなくすことは出来ません。高精度な原子時計でも数千万年に1秒ほどの誤差が生じます。アセスメント結果も完全に正確なものではなく、あくまでも知的能力やパーソナリティの推定値であり、必ず誤差を含むものだということを知っておく必要があります。

信頼性は各アセスメントツールの測定尺度が持っている精度ですが、アセスメントツールの内容だけではなく、実施環境なども影響します。以下4つが不適切であると信頼性を低下します。

- 状況や環境 照明、騒音、気温、気が散る、机の配置が悪い、過密、不正ができる

- アセスメント内容 項目が曖昧、テストが短すぎる、デザインやレイアウトが悪い、例題が悪い、採点システムが間違っている

- 受検者の一時的な状態 病気、気分、疲労、意欲、時間帯

- 運営や実施管理 標準的な説明がない、例題を行わない、実施管理者の不十分な説明、時間管理の不正確さ

先般の大学入学共通テスト会場で発生した刺傷事件は、被害者にとって許せない事件であるとともにその会場で受験した全ての受験生の状態に悪影響を及ぼしたであろうと思われます。

信頼性の確認方法

人事アセスメントを開発する際に開発事業者は概ね以下3つの方法で信頼性を確認します。- 再テスト信頼性 同じアセスメントを何日かおいて、もう一度同じ人たちに実施します。1回目と2回目の測定結果の相関を調べることで、結果の安定性(どのくらい同じ結果になるか)を確認します。

- 並行テスト信頼性 内容、難易度、時間が等しい並行版テストを作り、同じ人たちに実施して得点の相関を調べます。

- 内部一貫性信頼性 アセスメントの全項目が一貫しているかどうかを確認します。例えば50問出題されるアセスメントの奇数番号の項目25問と偶数番号の項目25問の得点をそれぞれ集計し、各得点の相関を調べます。その他には、テストの各項目とその他の項目との相関を調べるα(アルファ)係数などがよく使われます。それぞれ概ね同じものを測っているということを確認するものです。

アセスメントにおける信頼性の意味

信頼性は誤差に関わるもの。アセスメント結果を見る際に考慮する誤差の程度は、測定の標準誤差によって決まります。そしてこの標準誤差は測定尺度の信頼性と得点の標準偏差によって算出されます。式は以下の通りです。標準誤差=標準偏差√(1-信頼性係数)

測定尺度の標準偏差と信頼性係数については、アセスメントツールの技術マニュアルを参照するか、提供事業者へ問い合わせることで確認ができます。

当社のアセスメント尺度得点は主に標準点と呼ばれる10段階の偏差値で表示されます。この標準点は、測定尺度の平均値を5.5、標準偏差を2とする標準得点です。また、当社アセスメントの信頼性は0.7以上であるため、上記の式で標準誤差を計算すると、概ね標準点1点分を標準誤差として考慮すべきということがわかります。(このあたりの詳しい説明は当社コンサルタントにお気軽に質問してください。)標準誤差は、ある個人が複数回同じアセスメントを受検した際の得点分布の標準偏差と考えることができるため、再度受検した時の得点を以下のように予測することが可能です。

- 元の得点にプラスマイナス標準点1点の範囲に入る確率は約68%

- 元の得点にプラスマイナス標準点2点の範囲に入る確率は約95%

信頼性データは事業者の信用に関わるもの

人事アセスメントの品質基準である信頼性は測定尺度の安定性を決める概念であることはおわかりいただけたと思います。加えて、人事アセスメントを提供する事業者が信用に足るかどうかを判断する情報にもなります。信頼性データを持たないアセスメントは使用するべきではありません。信頼性データを持たないアセスメントは、素人が思い付きで作った問題やアンケートと何ら違いがないのです。しかし、いくら信頼性が高くても問題数が多く時間がかかり過ぎるアセスメントでは使い勝手が悪過ぎます。信頼性は問題項目の数が多いほど高くできるため、実施時間を犠牲にすれば高い信頼性のアセスメントツールを開発することは可能です。短時間、かつ信頼性の高いアセスメントを開発できる事業者は優れた開発者と言えます。

今回は信頼性についてご説明しました。人事アセスメントの品質は信頼性だけではなく、妥当性も含め総合的に判断すべきものです。次回後編は妥当性について述べます。 次世代リーダーの育成は企業にとって最も重要であり最も悩ましい人事課題の一つです。理想の次世代リーダー像とはどのようなものでしょうか。この人事課題に取り組む足がかりとして、企業内にいる現リーダーの研究を本コラムにてご紹介します。

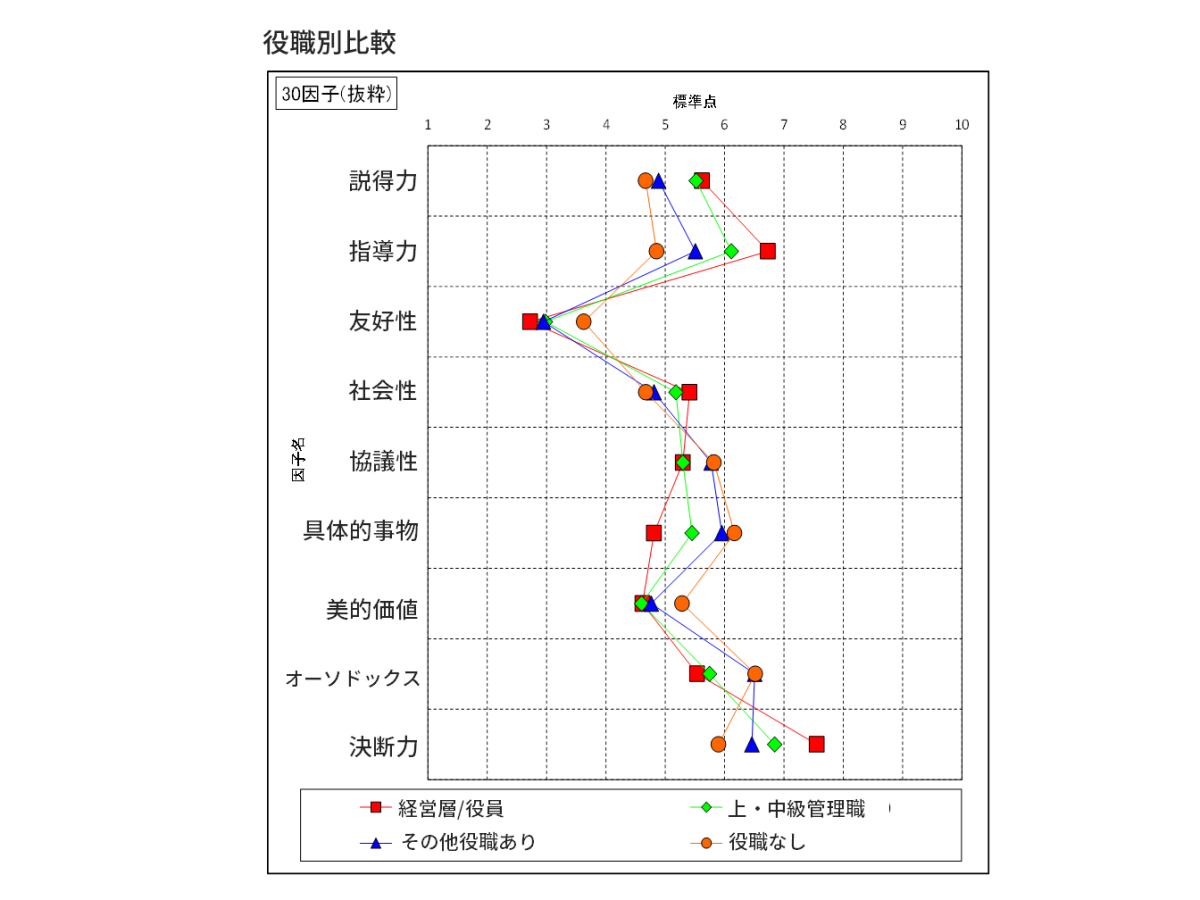

本研究では、2010~2020年に当社が受領・収集したパーソナリティ検査OPQのデータの一部(計106社58,321人)を利用しました。それらを役職レベル別に「経営層(1,071人)」「上・中級管理職(9,807人)」「その他役職あり(11,444人)」「役職なし(35,999人)」に分類し、研究を進めました。

OPQ30因子を用いた役職レベル間比較

パーソナリティ検査OPQが測定する30項目のパーソナリティ因子得点ごとに「役職なし」グループと「経営層」グループを比較し、同時に「役職なし」グループと「上・中級管理職」グループを比較しました。すると両方の比較に共通する各グループの違いが複数見られました。それらの違いは以下の通りです。<経営層グループと上・中級管理職グループが高い因子、特徴>

・説得力…相手を説得し、考えを変えさせる

・指導力…他人を統率し、責任を持つ

・社会性…フォーマルな場でのふるまいが得意

・決断力…リスクを受け入れ、素早く決断を下す

<経営層グループと上・中級管理職グループが低い因子、特徴>

・友好性…孤立を恐れず、1人でも仕事を進める

・協議性…周囲の意見に左右されない

・具体的事物…細かい実務は人に任せる

・美的価値…芸術よりは実際的なものに関心が高い

・オーソドックス…既存の方法や考えに固執しない

これらの結果はマネジメントに必要な行動傾向として感覚的に納得しやすく、「部下を率いる」「全体の方針を決める」といったリーダーの役割行動と関係が深い因子です。

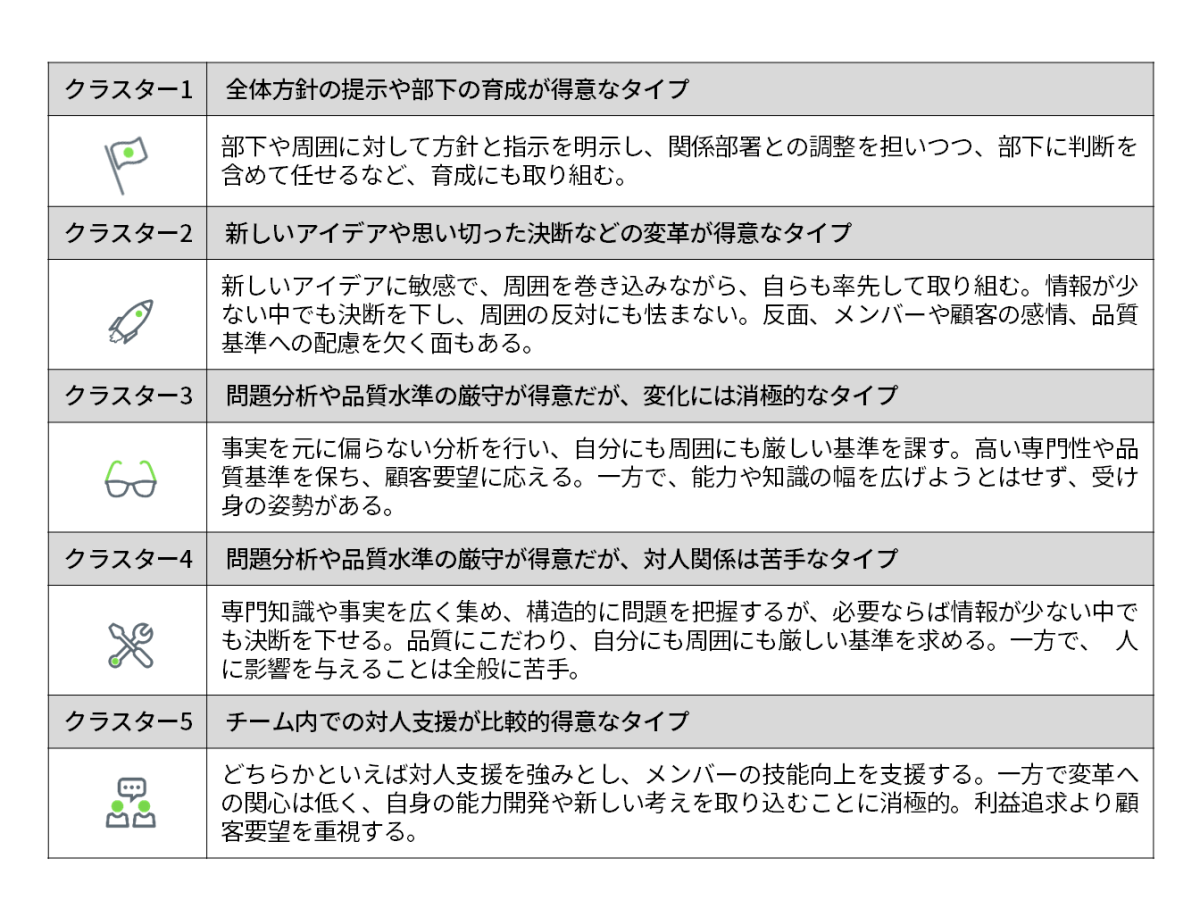

OPQを用いたクラスター分析

役職レベル間比較において一般的なリーダー/マネジメントとの関係が深いパーソナリティ因子が見出されました。さらにコンティンジェンシー理論(F・フィドラー; 1964)を始めとした多くの論で指摘されている複数のリーダータイプを見出すため、OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度を用いてクラスター分析を行いました。この分析の目的は複数のリーダータイプを見出すことですので、「役職なし」グループを分析対象から外し、その他3グループを分析対象としました。

OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度はPMCという名称のコンピテンシーモデルで、OPQの結果報告書「万華鏡30」に搭載されています。リーダー/マネジメントに求められるコンピテンシーモデルです。

このクラスター分析により「特徴的なコンピテンシーの組み合わせによるタイプ像」を複数定義しました。今回の研究データから得られたクラスター(=リーダーのタイプ)は以下の通りです。

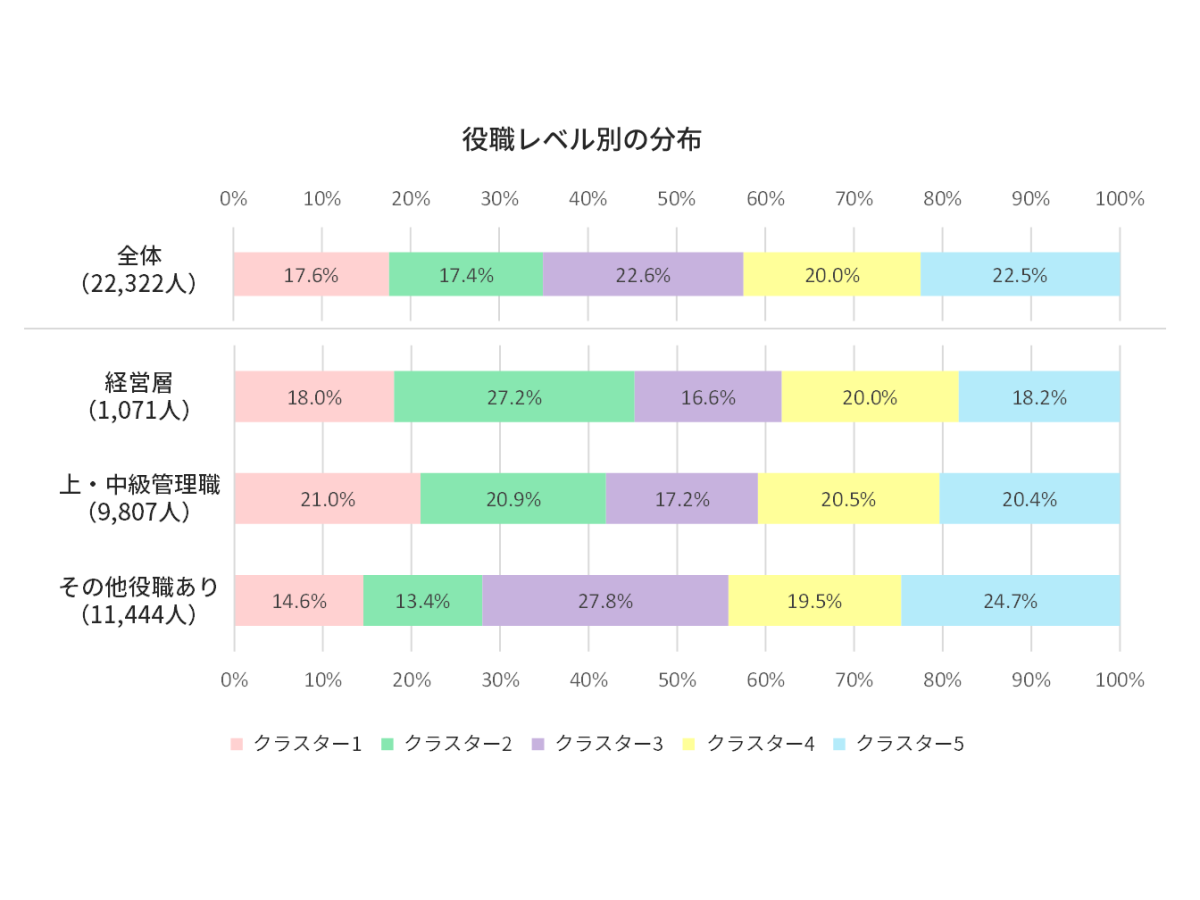

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。「経営層」では決断や変革に強みを持つクラスター2が多く、「上・中級管理職」は各クラスターが概ね均等に分布しており、「その他役職あり」では品質に厳しいクラスター3が多くいます。こうした違いは、役職レベルにより必要なコンピテンシーが異なることの表出である可能性があります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

近年、新規事業創造人材など従来と異なるクリエイティブな発想を持つ人材に注目が集まっています。しかし、クリエイティブな人材とはどのような考え方を持つ人材なのでしょうか?今回は、今求められる能力として脚光を浴びる「クリエイティビティ」に関して、興味深い研究知見をご紹介します。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

近年、新規事業創造人材など従来と異なるクリエイティブな発想を持つ人材に注目が集まっています。しかし、クリエイティブな人材とはどのような考え方を持つ人材なのでしょうか?今回は、今求められる能力として脚光を浴びる「クリエイティビティ」に関して、興味深い研究知見をご紹介します。クリエイティブな人材は不正行為を働きがち

Gino & Ariely (2012)は「クリエイティビティのダークサイド(The dark side of creativity)」というタイトルの論文において、クリエイティビティの高い人材は、成果の誇張や嘘による報酬の割り増しなどの不正行為を行いやすいことを実証しました。さらに、職場をフィールドとした別の研究(Vincent & Kouchaki, 2016)では、本人が自身のクリエイティビティを稀有な才能であると強く自覚しているほど、成果の虚偽報告や会社サービスの私的利用などの不正をする傾向が強まりました。クリエイティビティのポジティブなイメージに逆行する研究結果ですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

クリエイティビティとは、ルールに縛られないこと

Gino & Wiltermuth (2014)は、クリエイティビティと不誠実な行動をつなぐのは「ルールに縛られないこと」であることを示しました。「自分はルールに縛られない」という認知が高まると、人はクリエイティブになり、かつ不誠実な行動も増えるのです。そのため、あえてズルをするような不正行為を行うと、その後の創造性課題の成績が高まるという効果も示されました。つまり、クリエイティブな人材は程度の差はあれルールを破ることへの抵抗が少なく、常識を破ればイノベーションを、規則を破れば不正を起こすという構造が見えてきたのです。このような行動傾向によってクリエイティブな人材が組織の支持を得づらいことが、組織におけるイノベーションの阻害要因にもなっているのではないか、という指摘もあります(古川, 2018)。

感情知能がクリエイティビティの暴走を止める?

一方で、こうした「悪意あるクリエイティビティ」を抑止する要因について、興味深い知見がありました。Harris, et al. (2013) によれば、感情知能の低い人ほど、「悪意あるクリエイティビティ」によって課題を解決しようとする傾向があるそうです。感情知能がどのプロセスで「悪意あるクリエイティビティ」を抑止するのかは不明ですが(思いつかないのか、表現しないだけか)、周囲の人の感情を認識しづらい、もしくは軽視する傾向のある人ほど、クリエイティビティの悪用に注意が必要かもしれません。最後に

古川(2016)の調査によれば、クリエイティブな人材は周囲との間に「壁や溝の認知(自分の考えは周囲に理解されないという思い)」を抱きやすいことが示されています。また、この壁や溝の認知を緩和するのは、「ともに見るもの(共有している大きな目標など)」の存在であるということです。クリエイティブな人材の活躍には、周囲の感情を理解し尊重しようとする姿勢とスキル、また様々な考えを持つ人材を包括する大きな目標が不可欠であるといえそうです。なお、日本エス・エイチ・エルの万華鏡30には、新規事業創造などに適性のある「アントレプレナー適性」のポテンシャルとともに、感情知能の予測値も示されます。イノベーション人材の育成が急務となる中、このような視点で能力開発を考えてみるのもいかがでしょうか。

引用文献

古川久敬 (2016). 創造的アイディアの履行における抑制および促進要因の分析 ー創造革新性パラドックスの克服に向けてー. 日本経済大学大学院紀要, 4, 31.

古川久敬 (2018). 組織行動研究の展望: パラドックスを抱えた組織と個人を意識して. 組織科学, 52, 47.

Gino, F., & Ariely, D. (2012). The dark side of creativity: original thinkers can be more dishonest. Journal of personality and social psychology, 102, 445.

Gino, F., & Wiltermuth, S. S. (2014). Evil genius? How dishonesty can lead to greater creativity. Psychological science, 25, 973.

Harris, D. J., Reiter-Palmon, R., & Kaufman, J. C. (2013). The effect of emotional intelligence and task type on malevolent creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7, 237.

Vincent, L. C., & Kouchaki, M. (2016). Creative, rare, entitled, and dishonest: How commonality of creativity in one’s group decreases an individual’s entitlement and dishonesty. Academy of Management Journal, 59, 1451. SHLのキーテクノロジーであるOPQをはじめとした適性テストは、今やあらゆる企業で選抜・育成などを目的に利用されています。

実は、このようなテストの歴史は旧約聖書の物語まで遡ることが可能です。登場人物の一人であるギデオンは、自分の軍の志願者が多すぎるという問題に直面していました。そこで彼はまず、戦争の危険性を説くことで志願者の選抜を行いました。次に「川の水を飲ませる」という試験を課し、周囲を警戒しながら水を飲むという行動を取った者を評価しました。

企業で最初にテストが用いられたのは、第一次世界大戦勃発後です。大戦の中で多くの人々を選別することにおいて、テストは重要な役割を果たし、それが後の「企業のニーズにより適したテストの開発」につながりました。

今回は、OPQがどんな目的で、どのような調査・研究を経て開発されたのか、ご紹介できればと思います。

OPQ開発の目的

OPQは1981年から1984年にかけ、イギリスで開発されました。それまでイギリスには、「企業の職業場面に使うことを目的としたパーソナリティ検査」というものは存在していませんでした。現存する多くのテストは、学生グループをトライアルの対象としていたこと、また臨床心理学の観点から開発されていたため、職業場面での利便性はやや欠けていました。そこで、できるだけ心理学の専門用語を使わず、人事担当者が広く扱えるような職業場面用のテストとして、OPQの開発がスタートしました。

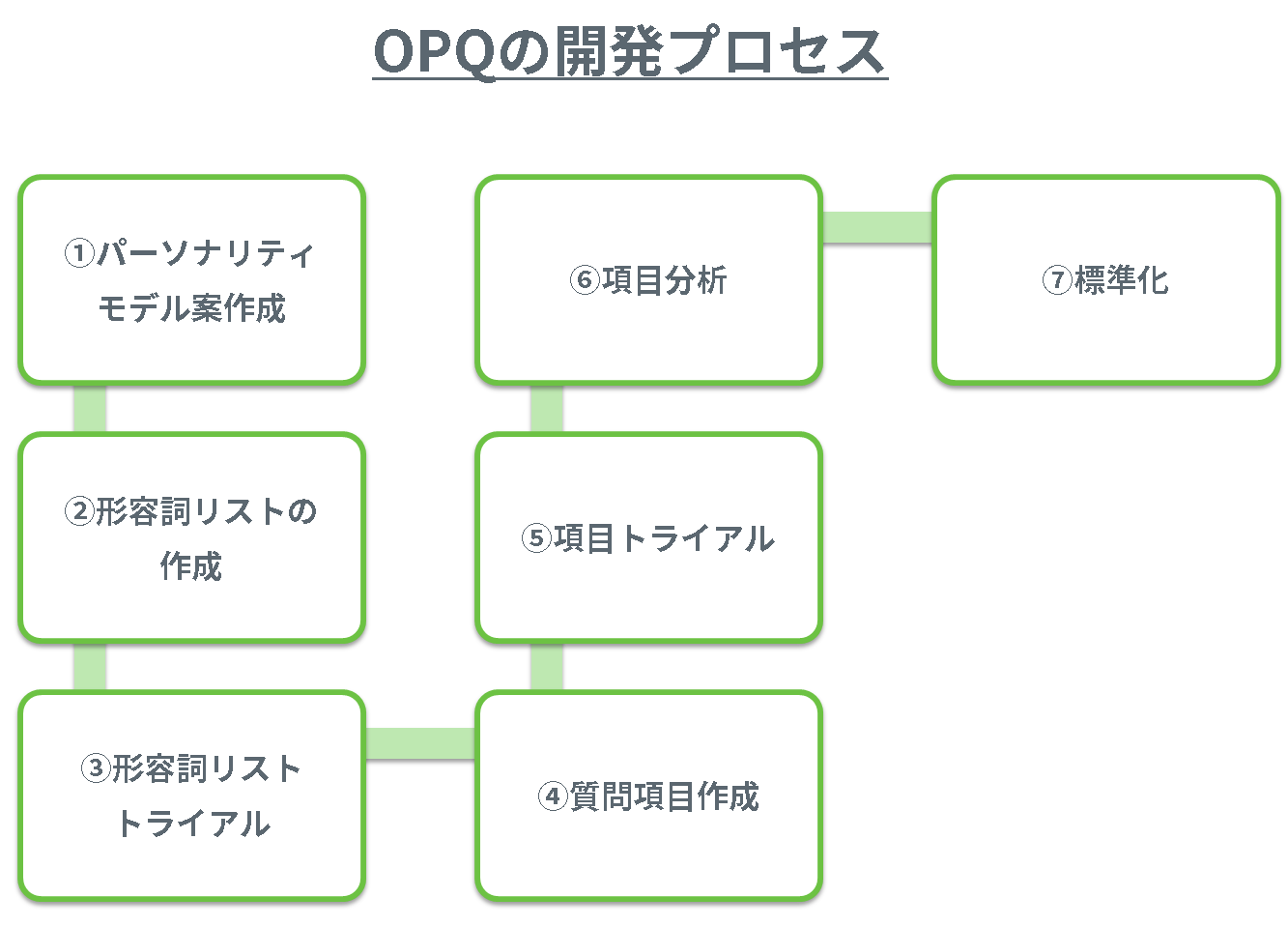

開発のプロセス

質問紙形式の心理測定検査を開発する際の、科学的アプローチに即したプロセスが設計されました。官民を問わない複数組織に協力を依頼し、「優秀者に共通する行動は何か」という調査・検証を経て、尺度を形成していきました。その後、各尺度を測定するための質問項目を作成し、尺度との相関を算出する、というサイクルを繰り返しました。

① パーソナリティモデル案作成

開発協力企業の助力を経て、人事評価データの収集や管理職層へのインタビューを行いました。

【収集したデータ】

・職業場面に関連する全ての検査とパーソナリティモデル

・パーソナリティ尺度と職務業績間の関係に関する妥当性データの検証

・人事評価データ(アセスメントセンターの実施や面接の判断基準・人事考課項目など)

【インタビュー調査】

管理職に対してレパートリー・グリッド調査(優秀社員と非優秀社員を比較しながら、成功に必要な要素を明らかにしていく手法)を行いました。この調査から約800の構成概念が抽出され、検査項目のプールが作成されました。

上記のプロセスに約2年が費やされ、45尺度のパーソナリティモデル案が作成されました。

② 形容詞リストの作成

各尺度を測定する項目を作るため、形容詞リストを作成します。第一次モデル案の各尺度について6個ずつ、さらに重要であると考えられた70個を追加し、合計で340個の形容詞リストを作成しました。

③ 形容詞リストトライアル

開発協力企業の社員約500人を対象にトライアルを実施。データ分析結果や専門心理学者の意見を踏まえ、32尺度が選定されました。

④ 質問項目作成

尺度の検証のため、2000個以上の項目が執筆されました。さらにその中から、【曖昧でないこと】【一般的な職業に関連すること】などの基準に基づいて、項目トライアル用に1500項目が選択されました。

⑤ 項目トライアル

1500項目を4種類の形式に分け、開発協力会社の社員700名以上に対してトライアルを行いました。

⑥ 項目分析

項目分析によって、各項目とすべての尺度との相関を計算しました。項目選択においては【自尺度との相関が高く、かつ、他尺度との相関が低いこと】を、尺度選択においては【各項目が、全体として同じ概念を測定しているか(内的整合性の高さ)、値が異なる版でも一貫しているか】を基準としました。基準に満たない項目を排除し、最終モデル(尺度)が完成しました。

⑦ 標準化トライアル

1983 年 11 月から1984 年2月にかけて、さらに幅広い職業層からデータを取るため、サンプル1000人を対象に第二次トライアルを実施しました。再度項目分析を実施し、項目を精選。最終的な信頼性の検証を行い、標準化された最終版が完成しました。現在も妥当性を担保できるよう、日々研究を積み重ねております。

日本語版のOPQは1988 年にデビューしました。英語版の翻訳からスタートし、日本独自のトライアルと項目分析を繰り返すことによって英語版と同等もしくはそれ以上の信頼性と妥当性を確保した検査が完成しました。

おわりに

このように、OPQは国や文化の影響を受けない普遍的な職務行動をとらえるアセスメントツールとして設計され、多くの言語に翻訳・翻案されてきました。より詳しい解釈や、学術的なバックグラウンドにご関心がある方は、是非OPQ解釈コースやパーソナリティ&アビリティアセスメントコースの受講をお勧めします(申し込み受付中のトレーニングはこちら)。

少々マニアックなテーマではありましたが、当社の強みでもある「グローバル展開」と「妥当性」についてより知識を深める機会となれば幸いです。 仕事をする上でチームが円滑に機能することはとても重要です。

チームワークの良さは、コミュニケーションの円滑さ、ビジョンや目標の共有度合い、価値観の一致度合い、気の合う程度や仲の良さなどが関係していることは言うまでもありませんが、チームワークが良いだけではよいパフォーマンスを発揮できるとは限りません。

チームのメンバーにはそれぞれの役割があり、その役割遂行の適切さが他のメンバーに影響を与え、チーム全体のパフォーマンスにつながります。つまり、チーム内の各役割に適した人でチームを作ることが肝要です。

パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」にはチームタイプという尺度があります。この尺度は受検者がチーム内でどのような役割を担うことを好むかを予測します。本コラムではチームタイプとこの尺度の活用について述べます。

ベルビンのチームタイプ

万華鏡30はメレディス・ベルビンの提唱するチームタイプ(8項目)を尺度として持っており、OPQの回答からチーム内でどのような役割を好むかについての得点を算出します。このチームタイプは1980年代にメレディス・ベルビンが行った調査に基づくもので、ほとんどの組織に適用可能です。各タイプはチームが成果を上げるためにそれぞれ重要な役割を担っており、色々なタイプがいるチームの方が同じタイプばかりがいるチームよりも高い成果を上げる傾向があります。

8つのタイプはリーダー型、参謀型、メンバー型の3つに分類できます。リーダー型は文字通りチームのリーダー役でチームを方向付け動かす役割です。まとめ型リーダー、引っ張り型リーダーの2タイプがあります。参謀型は自らの持ち味でリーダーを支える役割です。アイデアマン、点検確認型、人脈・情報提供型の3タイプです。メンバー型は戦略を実行する役割です。まとめあげ型、協調型、実務管理型の3タイプです。

8つのチームタイプの特徴は以下の通り。

まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

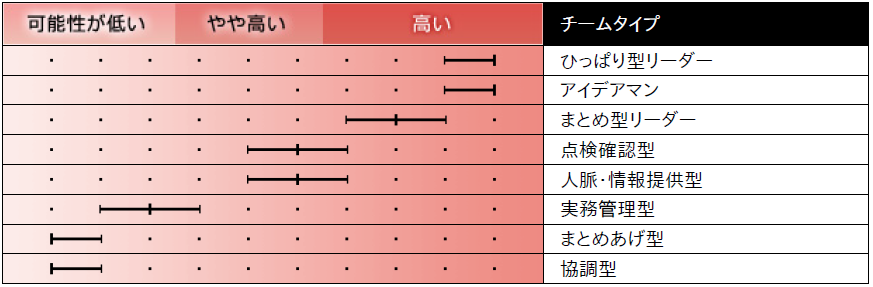

チームタイプの読み方

8つのチームタイプ尺度は標準点(10段階の偏差値)で表示されます。7点以上のものを受検者のタイプと解釈します。あるチームタイプ尺度が7点であった場合はそのタイプにあてはまる程度が比較集団における上位30%となり、そのタイプに該当すると考えられます。人によっては複数のタイプに該当する場合も、どのタイプにも該当しない場合もあります。受検者がチーム内でどのような役割を好むかについては、相対的に高得点のチームタイプを参考にして構いませんが、実際のチームにおける行動は他のメンバーがどのような人であるかに影響を受けます。職務権限や付与されている役割、職務経験、知識、スキル、人望、性格などにより、該当するチームタイプとして行動できない(しない)ことがあるのです。しかし、苦手な(低得点の)チームタイプとして行動すると多くの人はぎこちなさや不快さを感じるため、制約のない自由な環境では高得点のチームタイプとして行動します。

【結果イメージ】

チームタイプの使い方

チームタイプはチームメンバーの選抜とチームメンバー同士の相互理解に使われます。選抜では、8つのチームタイプをできるだけ多くカバーできるようにメンバーを選びます。メンバーが3人しかいない場合であってもひとりで複数のタイプに該当する人を組み合わせてできるだけ多くのチームタイプをカバーしてください。

次はメンバー同士の相互理解です。特定のチームタイプに該当する人がチーム内にいない場合やメンバーのチームタイプを相互に認識していないため各メンバーの持ち味を生かすことができていない場合には相互理解が問題解決の鍵となります。メンバーのチームタイプを知ることで問題の原因が見つかるかもしれません。例えば、ミーティングで意見がまとまらないのはリーダー型がいないから、よい解決策が出てこないのはアイデアマンがいないから、社外とのネットワークをうまく作れないのは人脈・情報提供型がいないから、チームがギスギスしているのは協調型がいないから、などです。原因がわかれば効果的な解決策を打つことができます。

バランスの悪いチーム

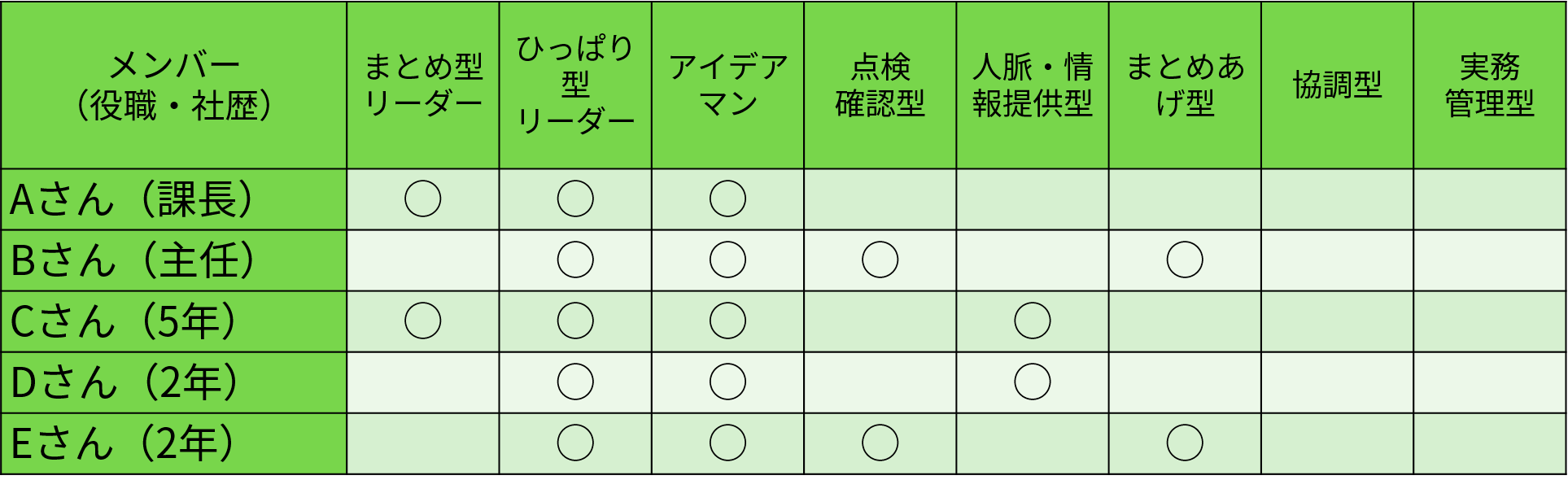

チームビルディングの原則はチームタイプを分散させることです。分散がチームパフォーマンスの向上につながるからです。では、逆にチームタイプを偏らせることでどのような問題が発生するのでしょうか。これから申し上げることは私が当社の社員研修において意図的にアンバランスなチームを作り、それらのチームが行うグループワークを観察した記録に基づきます。各メンバーのチームタイプ(万華鏡30の結果)は各表の通りです。○は高い(7点以上)に該当するチームタイプを表します。

<チーム1>

メンバーは5名。全員が引っ張り型リーダーとアイデアマンに該当し、協調型と実務管理型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・Aさんがチームの議論をリードし、Bさんが補佐役となった。

・全員が活発に議論し、他チームと比べて発言量が多かった。

・意見はまとまらずに終了した。

・チーム発表はCさんが行った。発表の際にAさんにその場で指示された。

役職上位者がリーダーと補佐役なってチームを率いるという結果になり、活発な議論がなされました。チーム課題をどのような手順で進めるかという話題がなかったのは実務管理型がいなかったことが影響しているかもしれません。リーダー役となったAさんはメンバーの意見をよく聞くまとめ型リーダーのスタイルをとったため全員が意欲的に参加し、協調型がいないことによる問題は発生しませんでした。

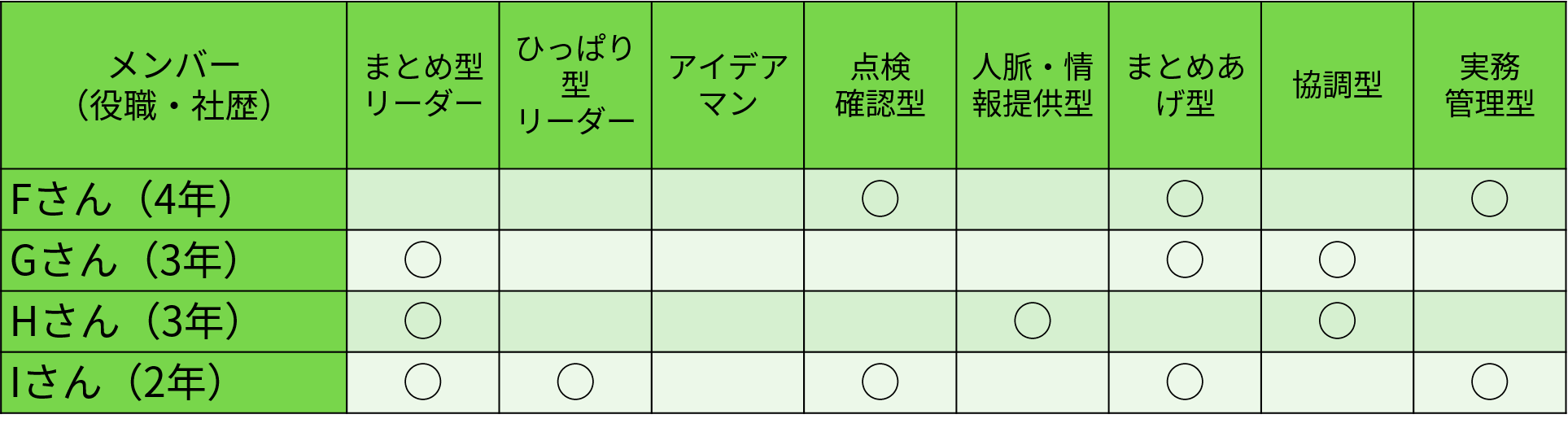

<チーム2>

メンバーは4名。アイデアマンに該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・発言が少なく議論が活性化しなかった。時折、無言になった。

・Hさんがメンバーに発言を促し、意見を集めようとした。

・Gさんが意見をまとめ、チームとしての結論を記録した。

・Iさんが他のメンバーに促されチーム発表を行った。

この研修でのチーム課題は与えられた情報に基づき架空の顧客に対する提案を作成するというものでした。課題遂行には与えられていない情報を自らの発想で補う必要があったため、アイデアマンの不在が議論を停滞させたと考えられます。

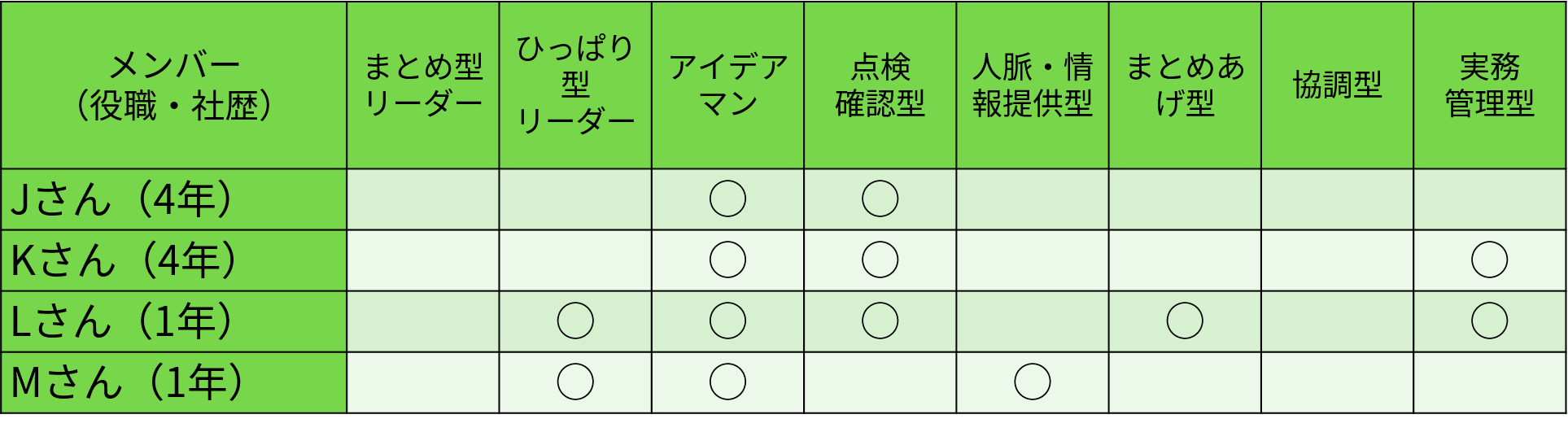

<チーム3>

メンバーは4名。全員がアイデアマンに該当し、まとめ型リーダーと協調型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・JさんとKさんが二人で議論をリードした。

・全員が活発に発言した。

・ユニークなアイデアを出す人は多かった。

・他のメンバーの意見を肯定する人は少なく、事実確認をし、評価するための発言が多かった。

・多くの意見が出たがチームの結論として意見をまとめる人はいなかった。

このチームはチームの結論に到達できませんでした。各メンバーはユニークな意見を持っていましたが、その意見をチームとして活用できなかったという印象です。まとめ型リーダーがいなかったことによるものと考えられます。全員が率直に批判的な意見を述べ、その意見を冷静に受け止める雰囲気がありました。チームの雰囲気を和ませる発言をする人はいませんでした。