研修前後の期間は1年弱。そのような短期間で意図する変化が起こるというのは興味深いと思い、その後パーソナリティの変化について調べていました。パーソナリティの変化については、研究者により様々な意見があります。パーソナリティは年とともに発達的に変化していくものだとする考え方もあれば、生涯を通じて安定しており発達的な変化はほとんどみられないと主張する方もおられます。SHLは、OPQの有効期限を約2年間としており、パーソナリティは安定的だが変化するという立場をとっています。また、各尺度得点の年齢による変化についてもデータを公表しており、年齢による変化が見られる因子があることも明らかにしています。

そんな矢先、SHLがコロナ前後でのパーソナリティの変化に関する調査報告を発表しました。この調査自体はパーソナリティの変化自体に焦点をあてているのではなく、このパンデミックが私たちに与えた悪影響を能力やパーソナリティの視点からとらえ、その問題にどう対処すべきかということに焦点をあてています。

前置きが長くなりましたが、本コラムではコロナ禍がパーソナリティにどのような影響を与えたかについて述べます。

コロナ禍での経験

パーソナリティは生涯を通じてある程度安定していますが、偶発的に起こる大きな出来事がパーソナリティを変えることもわかっています。私たちが今経験している新型コロナウイルスのパンデミックはまさに偶発的に起こった大きな出来事であり、物理的も感情的にも大きな影響を与えています。この2年間、新型コロナウイルスは私たちの生活のあらゆる側面に大打撃を与え、世界中が一斉にトラウマを経験しました。多くの人が以下のような経験をしています。

・健康を失った

病気によって直接影響を受けた。体調不良、長期にわたる症状、重篤な合併症に対処している人や病気によって親しい人を失う経験した人などがいる。

・ストレスの多い仕事環境

新型コロナウイルスに感染した人のケアや必要な物資が必要な人々に届くようにするために多くのエッセンシャルワーカーが最前線で働いている。常に緊張を強いられる長時間労働のため精神的にも肉体的にも疲弊している。

・キャリアの保留

家庭で子供や病人の世話をするために多くの人が仕事を失い、キャリアを離れることを余儀なくされている。キャリアの中断や放棄はいたしかたない選択であり、多くの人が経済的な困難に直面し、生活資金の調達に苦労している。

・節目の時期を逃す

この2年間が人生の節目とぶつかった世代は大きな影響を受けた。試験や資格取得に失敗する人、オンライン授業で大学生活としての社会的な経験が少ない大学生、在宅勤務で重要な交流、指導を得られない新入社員など。

調査概要

SHLの研究チームは新型コロナウイルスのパンデミックが職務上のパーソナリティに及ぼす影響を明らかにすることを目的として調査を行いました。この調査は新型コロナウイルス発生前(2019年10月~2020年2月)の4,574人、発生後(2020年3月~8月)の6,820人を対象として米国で実施しました。調査にはパーソナリティ検査OPQを使いました。調査結果

以下の調査結果から、コロナ禍が回復力、ストレス、幸福感に影響を及ぼしていることは明らかです。・パンデミックはメンタルヘルスに悪影響を及ぼす。

・パンデミックは回復力(レジリエンス)の低下と関係がある。

・新型コロナウイルスに苦痛を感じる人は38%、精神科医の支援が推奨される水準のストレスを感じている人が16%いる。

・12歳未満の子どもを持つ共働き家庭の35%が、子育てと仕事の両立を困難と感じている。

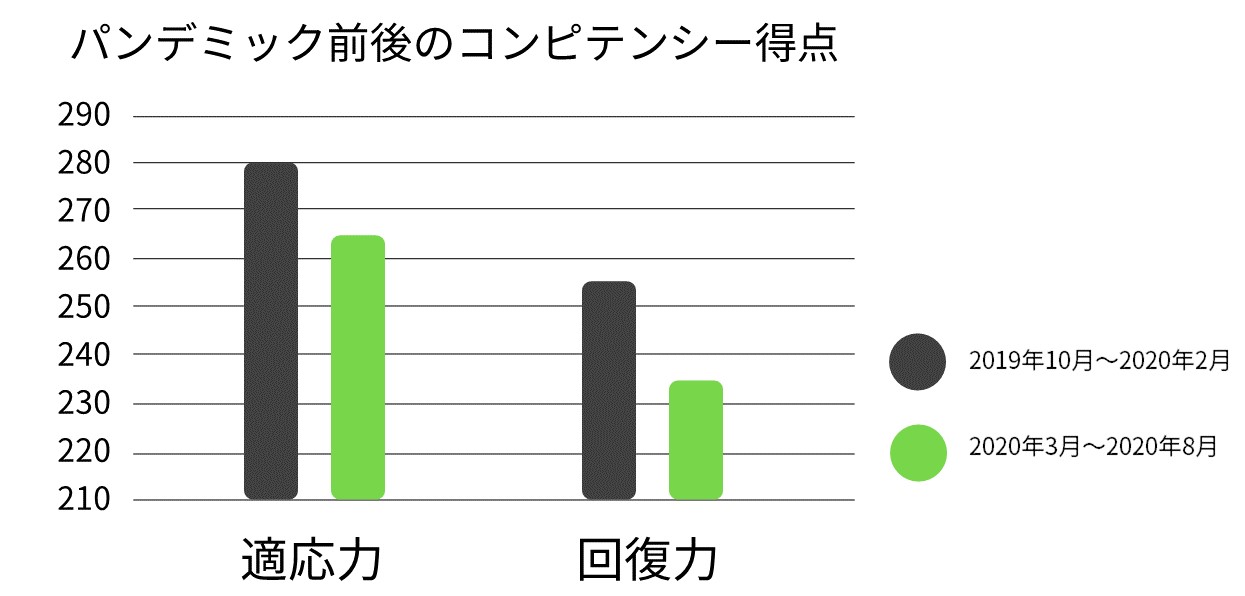

また、OPQを用いた調査ではコロナ前と後で以下のコンピテンシーに得点差が見られました。

・適応力の平均得点が5%低下

・回復力の平均得点が8%低下

この結果は、通常であれば適応力や回復力が強い人でもコロナ禍では心理的な負担が大きく、ストレスを感じやすくなることを示唆しています。

ロックダウンにより社会とのつながりが減少し、孤立した生活を余儀なくされたこと。多くの企業が在宅勤務を導入したため、サポートを最も必要としていた時に社会的サポートと人的ネットワークを失うこととなったことが影響しているかもしれません。

<適応力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・順応性:変化に適応し、対応できる

・人間への関心:他者とその行動の要因を理解できる

・堅実(-):アプローチを変え、より型破りな方法を用いる覚悟がある

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

・好奇心:多様性を楽しみ、新しさを求める

<回復力に関連するOPQパーソナリティ因子>

・抑制:感情をコントロールできる

・タフ:強い意志と決断力をもって困難に立ち向かうことができる

・楽観的:楽観的で希望に満ちており、変化を建設的な挑戦とみなすことができる

・余裕:プレッシャーや挫折の中でリラックスできる

前編では、コロナ禍がコンピテンシーにどのような影響を及ぼしたかについて述べました。次回後編は、ポストコロナの対策として、どのように社員を癒し、組織を再活性化するかについて述べます。 コロナ禍、私たちの世界は大きく変わりました。「ニューノーマル」と呼ばれる新しい生活様式により、仕事の仕方も急速な変革を遂げました。リモートワークやオンラインミーティングは社会に浸透したといえます。生産性の向上が明らかになる一方、燃え尽き症候群(バーンアウト)※の可能性を高めるという指摘もあります。

今回は、リモートワーク下のストレスと、パーソナリティ検査OPQからも予測できるストレス対処法についてご紹介します。

※それまで意欲を持ってひとつのことに没頭していた人が、あたかも燃え尽きたかのように意欲をなくし、社会的に適応できなくなってしまう状態のことをいいます(厚生労働省)

リモートワーク下のストレス

COVID-19が登場した当初から、多くの人々がストレスや不安の増大を訴えていました。2020年は、記録的に「最もストレスの多い年」とも言われています。労働者がこれまでのすべての出来事で精神的に疲弊していることから、メンタルヘルスは職場で取り組むべき緊急課題の一つとなっています。リモートワークにおいてストレスや不安が高まる主な要因は次の4つです。※SHLグループのコラム参照

1.切断できない

在宅勤務の主な危険性は、オフィスと生活の場が同じであるため、精神的に仕事から切り離すことができない点です。企業が急速にリモートワークに切り替えた際、通勤がなくなり、身支度も簡易的にすみ、仕事の合間には家事など仕事以外の活動ができるとは素晴らしい!と多くの人が思ったことでしょう。しかし、気づけば通勤する代わりに朝起きてすぐに仕事のメールをチェックし、休憩する代わりにデスクでランチを食べ、プライベートな時間を楽しむ代わりに夜遅くまで仕事をしていることが多いのです。私たちは無意識のうちに、PCの電源を切るだけで、仕事からプライベートへの切り替えは容易だと思っていました。ですが、このアクセスのしやすさと自由さが裏目に出て、仕事と家庭の境界が曖昧になってしまうことがあるのです。

2.仕事と家庭がアンバランス

先に述べたとおり、私たちの仕事と家庭は物理的にも心理的にも融合しています。このことでかえって、プライベートと仕事の両立が難しくなっています。家庭で子供の世話をしている人は、これまで以上にワークライフバランスが悪くなり、子育てが余計に大変になります。

3.気をそらすものが多すぎる

仕事の合間に洗濯ができるのは効率的に見えますが、実は気が散ることにもつながります。気が散ることは必ずしも悪いことではありません。むしろ、作業の合間にちょっとした休憩を取ることで、気分転換にもなります。しかし、1時間おきにペットの世話をしたり、子供が話しかけてきたり、たびたびインターフォンが鳴って荷物が届いたり、一見いいことのように見えても、生産性を低下させる原因になります。ちょっとしたことで頻繁に中断されると、集中力が低下し、結局、タスクをこなすのに時間がかかったり、最悪の場合、やりがいのある仕事を後回しにしたりすることになります。

4.支援してくれる環境がない

一人で仕事をするのが好きな人もいれば、人に囲まれて仕事をするのが好きな人もいます。自宅で仕事をするということは、他の同僚と物理的に隔離されるということであり、コーヒーを片手にした雑談や、質問があるときに気軽に同僚のデスクに立ち寄ることもできません。

ストレスコーピングとOPQが予測できるストレス対処法

このような環境下で、仕事や職場におけるストレスをどのように対処していくか。メールなりチャットなりで同僚に相談する、気晴らしに運動する、好きな音楽を聴く、など人によってその方法は様々あるでしょう。心理学者のリチャード・ラザラスはストレスコーピングにおいて有益な2つの違いを指摘しています。1つは、問題そのものに対してぶつかってゆこうとする「問題焦点型」対処法であり、もう1つは自分の心の平静さを維持しようとする「情動焦点型」対処法です。研究によれば、人はストレスを引き起こす場面に出会うと、決して単純なかたちではそれに対処せず、必ず複数の戦術を組みあわせようとします。このときに、個人の、事態を評価する仕方の差ととりうる手段として思いつく案の差によって、その戦術が規定されます。つまり、パーソナリティの差異がその「選択」行動に反映されるのです。今回ご紹介する「ストレス対処法」は、パーソナリティ検査OPQのプロファイルからその人の「得意とするストレス対処法」を予測することが可能です。

【ストレス対処法】

勇気をもって立ち向かう

逆境に立ったときに、勇気を奮い起こして、問題そのものに取り組む。直接、相手の考えに対決して、その考えを変えさせようとする。

距離をおいて見る

今いる状況から自分を離して眺める。物事の明るい楽観的な面に目を向けるように努力する。

冷静に自分を保つ

自分の感情や行動を抑えて、表に出さない。不当な批判を浴びたような場合であっても冷静に自分を保ち取り乱さない。

胸襟を開いて助力を求める

自分だけで問題を抱え込まないで、人に率直に話して援助を求めたり、アドバイスや共感を勝ち取る。

責任を認める

問題に対して自分の責任を認めて、逃げない。それによって物事を打開したり、同じ間違いや問題を繰り返さないように決意する。

他のことに目を向ける

つらい状況や嫌な問題にいつまでも悩まない。楽しいことや自分の好きなことに目を向けようと努力する。

着想豊かな解決案をつくる

よく問題を見極め、問題そのものを解決する案を工夫して打開する。その解決案を実行するために自分ができる努力を増やす。

プラス思考で打開する

人間的に成長する、変貌することの利益に注目して、努力する。危機をチャンスと見て前向きに努力する。

おわりに

コロナ禍で私たちは予期しないストレスを様々に受けています。ご紹介したストレス対処法は、仕事でのストレスに限らず、様々なストレスや不安に対応するヒントを与えてくれています。先述の通り、これらの対処法は個人の認識や行動によって選択しやすさに差が生じます。ご自身のとりがちな対処法を認識するとともに、普段あまり目を向けない手段を選択肢として取り入れることで、少しでもストレスや不安が和らぐ可能性があります。パーソナリティ検査OPQでは、ストレス耐性リポートの出力により、個人の得意なストレス対処法の予測ができますので、ご自身や部下のストレスマネジメントにお役立ていただければ幸いです。 2015年から、厚生労働省により従業員50名以上の事業者に対し従業員のストレスチェックが義務付けられました。近年はEAP (社員支援プログラム)も注目されており、従業員のストレスケアの重要性がますます強調されています。しかし、世の中の人事やマネジャーの皆様としては、社員に重篤なストレス反応が現れるより前に、予防としてのストレスマネジメントを行いたいのが本心ではないでしょうか。

初任配属後、異動前後、昇格前後といった、社員の環境が大きく変わるタイミング(=ストレスが発生するタイミング)で、アセスメントの結果を活用し、本人や周囲のサポーターがストレスマネジメントに生かす方法をご紹介します。

(1) 何がストレスかは、人によって異なる

最初に、どのような環境要因をどの程度ストレスに感じるかは、人によって異なります。それは、人にストレスを与える要因(多忙、叱責、孤独、環境変化など)と、ストレス反応(抑うつや、ストレスに起因する心身症など)は直結しているわけではなく、間に「その要因をどのようにとらえるか」という認知が介在しているためです。たとえば、集団で仕事をすることがストレスな人もいれば、孤独に仕事をすることがストレスな人もいます。これは、たとえば外向的/内向的なパーソナリティなどによって、集団で仕事をすることを安心できる快適な環境と感じる人もいれば、非常にわずらわしい環境と感じる人がいるからです。ストレスの感じ方に個人差があるのは、どのような仕事を得意とするかに個人差があるのと同じです。もちろん、どのような要因でも行き過ぎればストレスとなりますが、どの要因にどの程度の耐性があるかは個人によってバラつきがあります。

当社のアセスメントでは「ストレス耐性リポート」というアウトプットで、その人のパーソナリティの傾向から、どのような要因にストレスを感じやすいかを予測しています。エス・エイチ・エルでは、このストレス耐性リポートを本人や上司にフィードバックすることで、ストレスとなりやすい要因について理解を深めるという手法を推奨しています。

(2) 不満が「ストレスの大元」かどうかはわからない

例えば、「今の仕事にやる気を感じられない、原因は仕事量が多すぎるせいだ」という訴えがあったとします。その場合、過重労働となっていないかという点は早急に状況確認し、手を打つべきでしょう。しかし、多忙でなくなればすべて解決かというと、そうではないケースもあります。たとえば、本人は非常にクリエイティブな性質を持っていて、もっと新奇な仕事に取り組みたいと思っているのに、マニュアル化されたルーチンワークに日々忙殺されている、という状況に閉塞感を抱いている可能性はあります。もしくは、本人は非常に社交的な性格で、人に感謝され相互に助け合いながら仕事をすることにやりがいを感じるのに、孤独に誰からも認知されない状態で大量に仕事をこなしているということに不満を抱いているという可能性もあります。

本人のクリエイティビティを活かせる仕事であれば、もしくは、やればやるだけ感謝され自己有用感を感じる仕事であれば、多少多忙であっても乗り越えられるということもあります。それは、多忙な環境に対する認知の仕方が多少なりとも変化するからです。(※あくまで一例であり、過重労働の危険性を軽視するものではありません。)

そのため、個人に特有のストレスの感じやすさを、本人や上司などが把握することは、職務内容の変更や環境改善を検討したり、起こりうるストレスに対して周囲のサポートを求めたりする新たなヒントになる可能性があります。また、本人も自身の特性をあらためて認識することで、有効なストレスコーピングや中長期的なストレスマネジメントにつなげることが可能になります。

(3) ストレスマネジメントは、キャリアの問題でもある

ストレスのまったくない職務環境、というのはほとんどあり得ないと同時に、人間にとって必ずしも良い状態とはいえません。生体は外部からなんらかのストレスを受けると、まずはショック反応を示しますが、その後防御反応として機能を活性化させ、ストレスに対処しようとします。これが最終的にポジティブな結果をもたらすとき、そのストレスは「良いストレス(eustress)」と呼ばれます。「周囲からのプレッシャーの強いストレスフルな仕事であったが、それによって大きく成長できた」というような経験をお持ちの方もいるでしょう。もちろん、あまりにも大きなストレスを受けた場合、対処しきれずにダメージを受けてしまいます。しかし、日常的に生じるストレスに関しては「自分の成長のために必要だ」「自分の理想をかなえるために必要だ」など、プラスに認知することができる環境なのかどうかというのが、本質的な問題といえるかもしれません。ストレスマネジメントは、根本的にはキャリアを考えるということであるということもできます。