複雑すぎるスキルフレームワークは異動や昇進の障壁に

タレントマネジメントにスキルを導入する狙いは、従業員の流動性を促進し、組織内のさまざまな役割への移行を支援することです。目標は、従業員が既存のスキルを活用し、組織のニーズに合わせて新しいスキルを開発でき、柔軟な労働力を生み出すこと。しかし、複雑で面倒なスキルのフレームワークは、多くの組織にとってかえって足かせとなっています。例えば、調達部門の社員が経理部門への異動を希望しているとします。すると、現在不足している20のテクニカルスキルという気の遠くなるようなリストに直面します。この複雑さは、従業員を圧倒するだけでなく、組織内での潜在的な流動性も阻害します。前進する道筋が見えるのではなく、乗り越えられない壁が見えてくるのです。解決策は、フレームワークを単純化すること。

職種群を超えて明確に定義された一貫性のあるスキルのフレームワークは、真のスキルベース組織の基礎を築くのに役立ちます。

クリティカルシンキング、データ分析、分析的推論などの中核となるトランスファラブルスキル(Transferable Skills:移行可能なスキル)に焦点を当てることで、従業員は新しい職務に移行できる可能性を認識できます。これら基礎的なスキルは、テクニカルスキルの学習と開発(L&D:Learning & Development)のリソースを活用することで、より円滑な異動が実現し、組織の機動性も向上します。

手探りで進めると、不正確なスキル測定に

スキルのフレームワークが確立されたら、次に重要なステップは、組織内にどのようなスキルが存在するかを理解することです。スキルギャップを特定し、そのギャップを埋めるための戦略を策定することは、L&D、採用、異動に関する意思決定をする上で不可欠な情報となります。残念なことに、多くの組織は自己申告によるスキルデータに大きく依存しており、客観的な現実よりも個人の認識を反映した不正確で不完全なデータであることが多いです。

推測のスキルデータの増加により、網羅性は向上しましたが、正確な意思決定に必要な厳密性はまだ不足しています。スキルの状況を真に理解するためには、組織は客観的なスキル評価に目を向ける必要があります。

アセスメントは、従業員の能力開発プログラムや業績評価に組み込むことができ、従業員の能力をより正確に把握することができます。アセスメントデータは、研修ニーズの特定から戦略的採用の計画まで、タレントマネジメントに関する情報に基づいた意思決定を行う上で、非常に貴重なものとなります。

リスキリングを可能にするポテンシャルに目を向けず、不確実な未来への備えが不十分に

技術の進歩や市場の要求が絶えず変化する世界では、将来のスキルニーズを予測することは困難であり、特にテクニカルスキルにおいてはなおさらです。この不確実性から、競争力を維持するためには、スキルアップとリスキリングへの継続的なアプローチが必要となります。このような不確実性の中にも、普遍的に価値のあるスキルは存在します。例えば、素早く学習する、変化に適応する、達成しようと努力する、など。これらは、リスキリングを可能にするポテンシャルとして新しい組織や業務にスムーズに移行できる人材の特定に役立ちます。従業員が迅速に学習し、新たな課題に適応できるようにすべく、組織はこれらソフトスキルを優先すべきです。

継続的に学習し、適応する文化を育成することで、組織は従業員を将来に備えるだけでなく、変化に直面したときのレジリエンス(回復力)を高めることもできます。

おわりに

「スキルベース」は最近注目されるキーワードのひとつですが、解きほぐしてみると、組織として押さえるべきポイントは決して新しいものばかりではありません。コラムで紹介したスキルフレーム(馴染みのある表現に言い換えると人材要件定義)の簡素化、アセスメントを活用した正確なスキル測定の徹底、リスキリングを可能にするソフトスキルの重要性は、いずれも当社が以前からお伝えしていたポイントです。持続可能なスキルベース組織の構築は、組織・仕事と人を客観的に把握し続ける取り組みにより実現可能です。

一般的に後継者選抜の基準として用いられるものは、リーダーシップコンピテンシーです。リーダーシップコンピテンシーはリーダーの役割において共通に求められる人材要件ですが、特定のリーダーポストでうまく職務を遂行できるかどうかを予測するのに十分な指標とは言えません。リーダーを取り巻く環境は多様であり、各リーダーの解決すべき課題もそれぞれだからです。

この問題を解決するための新しい概念として、SHLはリーダーシップコンテクストを見出しました。リーダーシップコンテクストとは、リーダーを取り巻く文脈的な環境のことです。SHLの広範な研究によりリーダーシップコンテクストはリーダーの成功に大きな影響を及ぼすことがわかりました。

コンテクストを基準として選抜されたリーダーは、従来の方法によって選抜されたリーダーよりもパフォーマンスが約20%高いのです。優れたリーダーは置かれた環境で求められるリーダーシップを効果的に発揮し、その環境におけるビジネス課題を解決するのが得意であるということがわかります。リーダーの選抜も適材適所が重要なのです。

本コラムでは、サクセッションプランを行う際にリーダーの選抜基準としてリーダーシップコンテクストをどのように選べばよいかについて述べます。

27項目のリーダーシップコンテクスト

SHLのリーダーシップ研究によって見出された重要なリーダーシップコンテクストについて紹介します。SHLはリーダーの成功に大きな影響を及ぼすコンテクストを27個定義しました。コンテクストを抽出したリーダーシップ研究に関する詳細は、コラム「アサインメントは文脈を捉えよ ~次世代リーダー育成 先端研究~」をご覧ください。チームのパフォーマンスを推進する

変革をリードする

結果を出す

リスクと評判をマネジメントする

リーダーポストの要件を定義する

サクセッションプランで後継者を選抜するためには、リーダーの選抜基準を作る必要があります。SHLのサクセッションプラン・ソリューションではリーダーシップコンテクストによってリーダーの基準(プロファイル)を作ります。プロファイルを作る際には主要な関係者へインタビューを行います。主要な関係者の筆頭はサクセッションプランの対象となっているリーダーポストの現職者です。その他には上司やボードメンバー、人事などへインタビューします。

コンテクストを選ぶにあたって、現在に焦点を当てるのか、未来(1~2年後)に焦点を当てるのかを検討します。3年以上の長期的視点を持つべきではありません。環境変化に適応する新しいリーダーを輩出し続けることがサクセッションプランの目的だからです。現在から2年先までの役割、職務、組織が直面するビジネス上の課題に合ったコンテクストを選択します。

今は存在しない役割のプロファイルを作る場合、最も重要なステップは新しい役割を作る理由、目的、その役割が直面する重要課題を理解している関係者に対するインタビューです。ジョブディスクリプションがある場合は参考にするとインタビュー内容がより具体的になります。

適切なコンテクストの数

コンテクストはリーダーが解決すべきビジネス課題と捉えることができます。役割の複雑性が高まれば高まるほど、該当するコンテクストの数は増えます。極端な言い方をすれば27個すべてのコンテクストに該当するリーダーポストがあるかもしれません。現実に世界は複雑になっており、リーダーが解決すべき課題は増加しています。しかし、コンテクストを10個以上選択することはできる限り避けなくてはいけません。推奨するコンテクストの数は7個以下です。リーダーの成功と解決すべき課題の数との関係に関する研究から、リーダーが抱える課題の数が7個を超えるとパフォーマンスが急激に低下することがわかっています。

プロファイルのコンテクストが10個以上あるということは、誰がリーダーとなっても成功するのが難しいポストだということを示しています。本当に10個以上となった場合は役割の再設計を検討するか、万全のサポート体制を上層部とともに作ることをお勧めします。

難易度の高いコンテクスト

誰がリーダーになったとしても難しいコンテクストが存在します。以下4つのコンテクストはリーダーのパフォーマンスに悪い影響を及ぼすことがわかっています。これらすべてのコンテクストに直面しているリーダーの約7割が業績の問題で苦しんでいるというデータがあります。もし、プロファイルに4つの課題がすべて含まれている場合、慎重に人材選抜を行う必要があります。また、この場合も役割の再設計やサポート体制の構築が重要になります。

おわりに

SHLのサクセッションプラン・ソリューションでは、今回ご紹介したコンテクストによるリーダーの選抜基準をパーソナリティ検査OPQと経験サーベイによって測定します。OPQで各コンテクストに対応するポテンシャルを予測し、経験サーベイで各コンテクストにおける職務経験の有無を測定します。この手法が各リーダーポストに対するきめ細やかな適性の予測を可能にしています。最後に私が自分の役割を考慮して選択したコンテクストをご紹介します。

私は執行役員として、直販営業、マーケティング、SHLグループサービスの開発運営、海外とのブリッジを担当しています。選択したコンテクストは以下の通りです。

タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

SHLのタレントマネジメントソリューションサービスであるInsight Platformの日本語版が2024年9月よりリリースされます。本コラムでは従来のアセスメントサービスとは異なるInsight Platformの機能や魅力をご紹介します。

Insight Platformとは

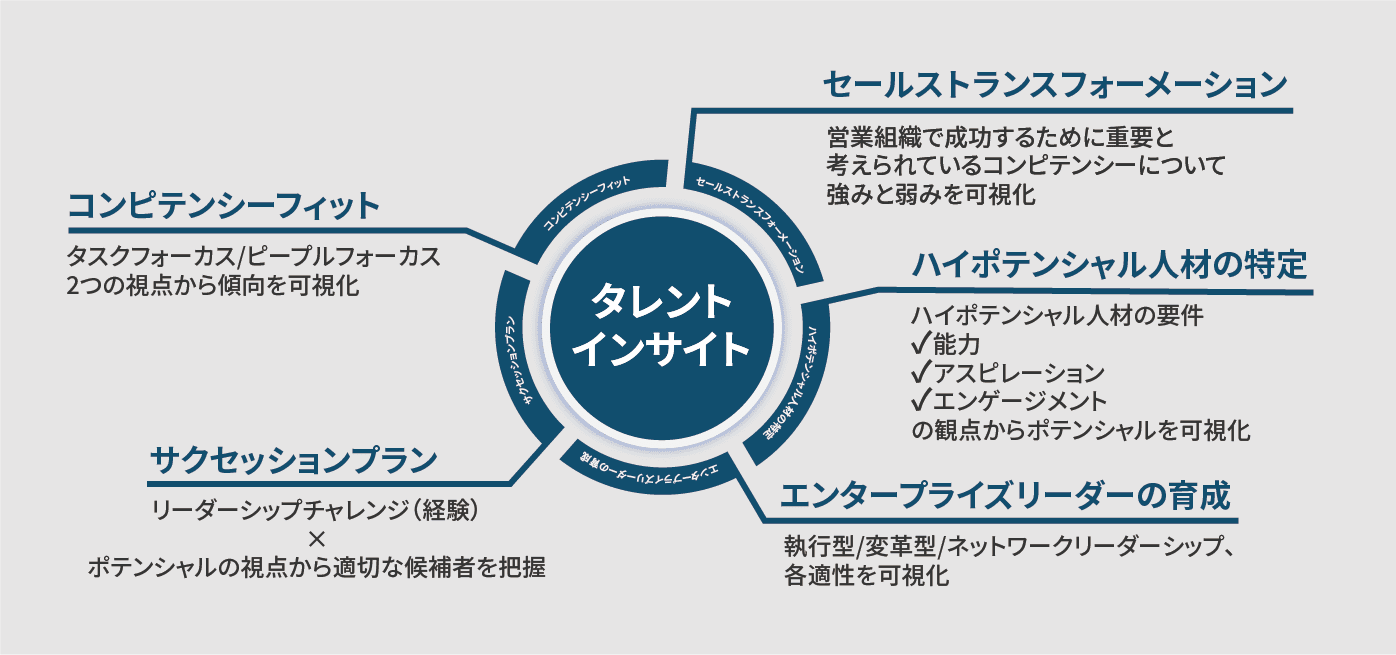

Insight Platform(インサイトプラットフォーム)は、従業員・役員の人材アセスメントデータから優れた人事の意思決定に貢献するための洞察を得る人材可視化プラットフォームです。人材アセスメントと個人別レポートに加え、アセスメント結果による人材可視化を行うインサイト(集団レポート)の機能を持ち、タレントマネジメントにおける以下5つの課題に対するソリューションを提供します。

- サクセッションプラン

- ハイポテンシャル人材の特定

- エンタープライズリーダーの育成

- セールストランスフォーメーション(デジタル環境に適した新しい営業)

- コンピテンシーフィット

Insight Platform が解決する5つの課題

Insight Platformの特長

主な特長は以下の3つです。複数のアセスメントを用いることで日常業務では顕在化していない人材のポテンシャルを客観的に捉えることができます。

SHLの広範な研究に基づき、各ソリューションのための全く新しい基準モデルを持っています。これまで、アセスメントを用いた選抜や能力開発は汎用性の高いリーダーシップコンピテンシーモデルに基づいて行われてきました。Insight Platformの各ソリューションは、激しく環境が変化する現在の状況に適した全く新しい測定項目や基準モデルを持っています。

人材可視化のための機能であるインサイト(集団レポート)を持つことがInsight Platformの最大の魅力です。アセスメントから人材データを得るだけでなく、タレントマネジメント施策を運用するためにデータ活用をすることを目的としたインサイトを提供します。

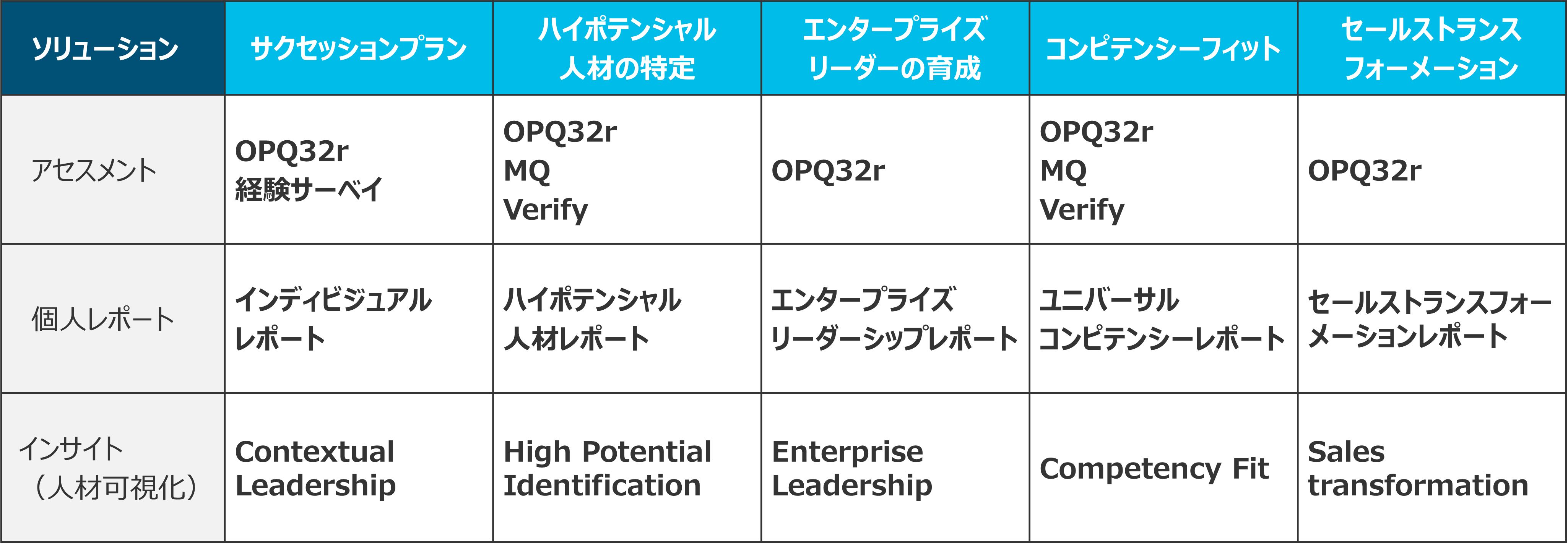

5つの課題に対応するレンズ

Insight Platformは5つの課題に対応する「レンズ」を持っています。レンズとはアセスメント、個人レポート、インサイトを含む一連のソリューションパッケージです。各レンズは以下のサービスを含みます。

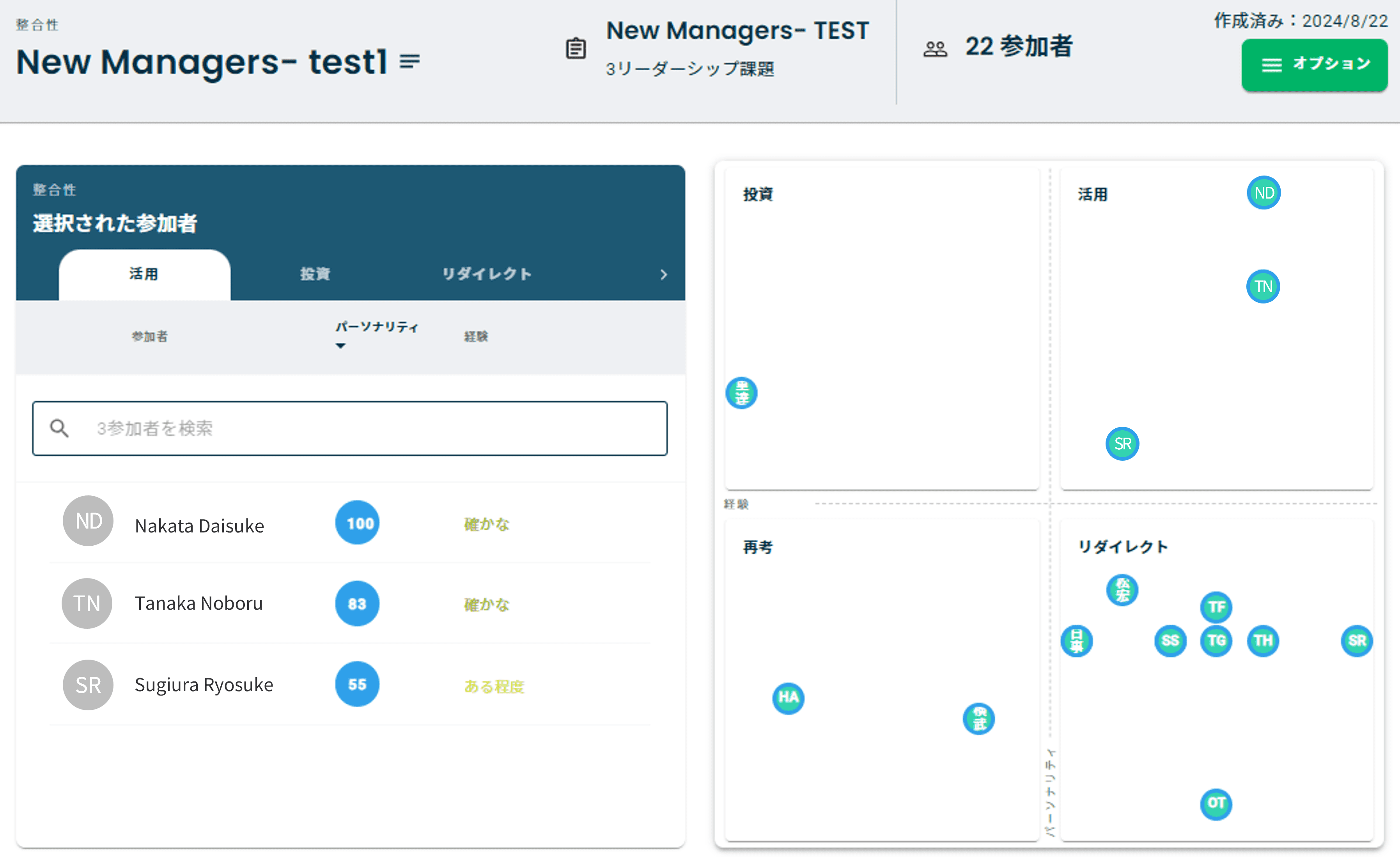

ここでは各アセスメント、個人レポート、インサイトの詳細な説明は割愛しますが、インサイトの例としてサクセッションのインサイトContextual Leadershipの画面イメージを掲載します。

サクセッションプラン

Insight Platformのソリューション第1弾として2024年9月に日本版がリリースされるサクセッションプランで注目していただきたいのは、リーダーシップコンテクストという概念です。従来の後継者選抜はリーダーシップコンピテンシーに基づいて行われてきました。しかし、SHLのリーダーシップ研究からリーダーの成功により大きな影響を与える要素としてコンテクスト(リーダーを取り巻く環境)を見出しました。SHLはコンテクストを4つの要素(役割、チーム、組織、外的環境)の複合であると捉えています。コンテクストが違えばリーダーはそれぞれ異なる課題に挑戦することになります。また、全てのコンテクストに効果的なリーダーのコンピテンシーは存在せず、リーダーもコンテクストに基づく適材適所で決められるべきであるという考え方に基づいています。

SHLは4カテゴリ27項目のリーダーシップコンテクストを定義し、各コンテクストにおけるポテンシャルと経験を測定します。経験とポテンシャルの両面から後継者を選抜できます。また、現職のリーダーが経験してきたコンテクストをとらえることで、各リーダー候補者にとって真のリーダーへの近道となるポストがどれなのかを判断しやすくなります。

リーダーの成功に影響する27のコンテクスト(一部抜粋)

<チームのパフォーマンスを推進する>

ハイポテンシャル人材の特定

ソリューション第2弾として2024年内のリリースに向けて準備を進めているのはハイポテンシャル人材の特定です。このソリューションには、ハイポテンシャル人材の3要件に適したアセスメントが含まれており、インサイトによって多くの人材の中から素早くハイポテンシャル人材を特定できます。

ハイポテンシャル人材要件とその測定方法についての詳細は以下のコラムをご覧ください。

コラム「ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件」

エンタープライズリーダーの育成

ソリューション第3弾として2025年春までのリリースを計画しているのがエンタープライズリーダーの育成です。エンタープライズリーダーとは、変化の時代に求められる新しいリーダーです。このリーダーの特徴は変革と執行を推進できるだけでなく、共創のためのネットワーキングができること。新事業創造に不可欠なネットワーキングの力を持つリーダーこそが今の日本に求められています。このソリューションではエンタープライズリーダーとしてのポテンシャルを測定し、インサイトによりエンタープライズリーダー候補者を素早く発見します。また、リーダー候補者に対してエンタープライズリーダーになるための個別の育成課題をフィードバックできます。

測定するコンピテンシーは以下の3カテゴリ12項目です。

1.変革のためのリーダーシップコンピテンシー

2.執行のためのリーダーシップコンピテンシー

3.ネットワークのためのリーダーシップコンピテンシー

エンタープライズリーダーとエンタープライズリーダーシップのアセスメント結果を活用する方法の詳細については以下のコラムをご覧ください。

コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」

コラム「新しいリーダーに求められるネットワークの力」

コラム「エンタープライズ・リーダーシップ・リポートの活用・能力開発」

おわりに

今回残念ながらご紹介できなかった2つのソリューション「コンピテンシーフィット」と「セールストランスフォーメーション」は2024年8月現在、日本版のリリース時期が確定しておりません。速やかにリリース情報をお伝えできるよう引き続きローカライズを進めます。また、リリースが確定する前に、これらのソリューションに関わる詳細については改めてコラムでご紹介することをお約束します。当社がタレントマネジメントソリューションの領域のマーケティングを強化し始めたのは、本サイトがスタートした2020年です。それから4年が経過し、私たちのタレントマネジメントソリューションは新しい段階に突入しました。Insight Platformが日本企業のタレントマネジメントの活性化と組織パフォーマンスの向上に実際に貢献し、日本の人事に携わる皆様から愛されるソリューションとなるよう力を尽くして参ります。 ハイポテンシャル人材とは経営幹部の候補者です。役員候補と言い換えることができます。ハイポテンシャル人材はかなり上位層(経営層)を対象とした人材に使われる言葉です。ハイポテンシャル人材と認定された方は複数年かけて行われる経営幹部を育成するためのハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、メンタリング、コーチング、特別なポストへの異動等)に参加し、厳しい評価をクリアして経営幹部に登用されます。

本コラムでは、ハイポテンシャル人材を選抜する際に重要な3つの要件について説明します。

ハイポテンシャル人材とは

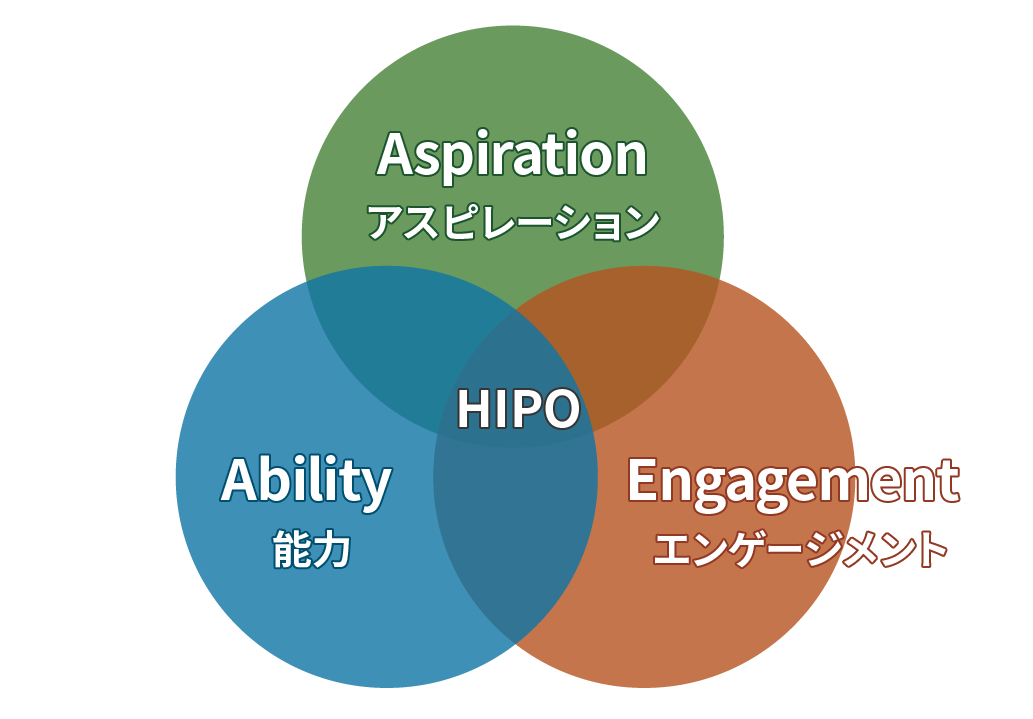

SHLの調査によって経営幹部として成功する人材は共通する3つの要素を持っていることがわかりました。3つの要素は以下の通りです。

組織の上位職に就きたい、重職を担いたいという野心や意欲、上昇志向です。仕事の高い能力を持っていてもアスピレーションが無い場合は昇進したくないと考えます。仮にハイポテンシャル人材プログラムに参加したとしても途中で離脱してしまいます。

経営幹部として成功するための能力です。現在の職務でよい結果を出していても上位職としてよい結果を出せるとは限りません。リーダーとして成功する人材はハイパフォーマーの約15%しかいないことがSHLの調査でわかっています。また、組織での昇進を強く望んでいたとしてもリーダーとしての能力・スキルが弱ければ、経営幹部として高いパフォーマンスを出すことは不可能です。

エンゲージメントは企業や組織に居続けたいと考える愛着心のことです。エンゲージメントが弱い人は仕事、組織、人に対する思いが弱く、退職する可能性が高まります。競合他社からの誘いに乗りやすい傾向があります。

これら3つをすべて持っていて、現在の職務で成功しているハイパフォーマーがハイポテンシャル人材です。

アスピレーションの見分け方

経営幹部として成功している人のアスピレーションを調査すると以下に述べる6つのモチベーションリソースと2つの行動特性がアスピレーションに影響を与えていることがわかりました。モチベーションリソース

モチベーションリソースとはやる気の出方に影響を与える職務の環境や条件を表しています。モチベーションリソース検査MQで測定できます。

忙しいほど仕事のやる気になる。精力的に仕事をすることを好み、時間のプレッシャーがある方が生き生きする。常に活動的で物事をやり遂げることに意欲を燃やす。

大きな権限を行使できるとやる気になる。人を動かしたり権限を行使したりする職務を求める。大きな責任が与えられると意欲的になる一方で、責任が与えられないと意欲を失う。

公私の境なく常に仕事をしている状態を好み、意欲的になる。常に仕事に携わっていると感じることを糧とする。仕事に全精力を注ぎ込み、残業や休日の業務も進んで引き受ける。

興味をそそられる仕事に対してやる気になる。刺激があったり、変化に富んでいたり、創造的であったりする仕事を重視する。平凡な業務が多すぎると意欲が低下する。

柔軟にできる仕事に対してやる気になる。型にはめられることのない流動的な環境を好む。曖昧さにかなり寛容で、むしろ整い過ぎた環境では意欲的になれない。

自主的に働けるとやる気になる。自分で仕事のやり方を考えるのが好き。細かく管理されると意欲が低下する。

行動特性

行動特性とは典型的な考え方や行動の仕方のことです。パーソナリティ検査OPQで測定できます。

機会を作るために積極的にリスクをとる。プロジェクトなどの目標に影響を与える責任ある役割を好んで引き受ける。

目標達成のための努力を惜しまない。自己開発のための投資に積極的。

アビリティーの見分け方

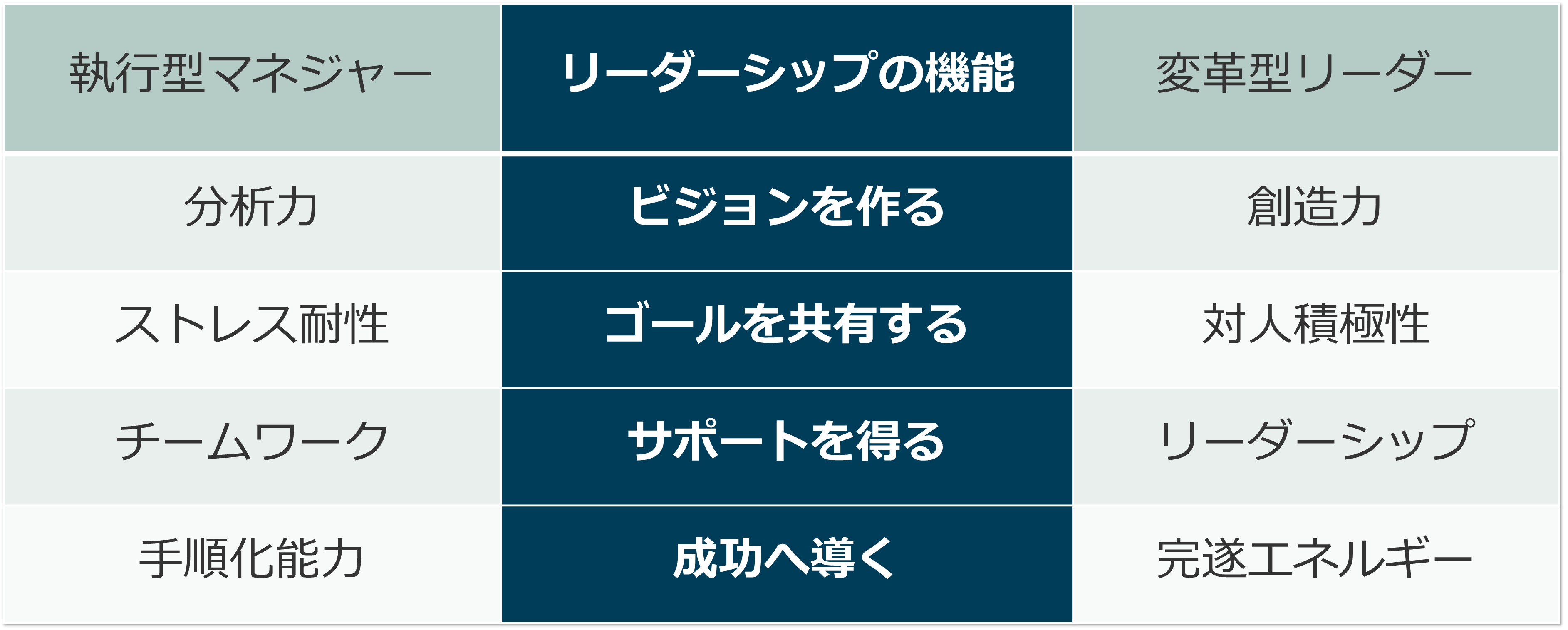

SHLはリーダーの役割を以下の通り定義しました。これらの役割を遂行するための2つのリーダーシップスタイルが定義されており、経営幹部としての成功は両方のスタイルをどれだけ強く持っているかにかかっています。

この2つのリーダーシップスタイルとは変革型リーダーと執行型マネジャーです。それぞれのスタイルは異なる4つのコンピテンシーによって構成されています。

変革型リーダー・コンピテンシー

新しいアイデアや経験をオープンに受け入れることが必要な状況でうまく仕事をする。学習機会を求める。革新性と創造性を持って状況や問題に対処する。組織変革をサポートし、推進する。

コミュニケーションをとり、うまくネットワークを築く。人をうまく説得し、影響を与える。自信を持ったリラックスした態度で人と接する。

主導権を握り、リーダーシップを発揮することを自然と好む。率先して行動を起こし、指示を与え、責任をとる。

結果や自分の仕事目標の達成に焦点を当てる。競争心から、ビジネスや商売、財務に積極的な関心を示す傾向がある。自己啓発や昇進の機会を求める。

執行型マネジャー・コンピテンシー

明快で分析的な考え方をする。複雑な問題の核心に迫る。自分の専門性をうまく活用し、新しい技術を素早く取り入れる。

変化に適応し、うまく対応する。プレッシャーのもとで力を発揮し、失敗にもうまく対処する。落ち着いていて楽観的に見え、不確実な時や変化の時に、周囲に安定感や安心感を与える。

人の問題を第一に考え、同僚を支援し、他の人に敬意と前向きな配慮を示す。人に影響を与えるような厳しい選択をすることを難しいと感じる可能性がある。

指示や手順に従い、事前に計画を立てる。エネルギッシュに体系的かつ段取りよく仕事をする。決まった商品やサービスを定められた水準で遂行することに焦点を当てる。

これらのコンピテンシーはパーソナリティ検査OPQ32と認知能力検査Verify Interactiveで測定できます。

エンゲージメントを見分ける

アスピレーションとアビリティーに加えて、個人のエンゲージメントを評価することは不可欠です。ハイポテンシャル人材プログラムは有望な人材への大きな投資です。組織に留まる可能性が高い人材に投資を集中させるべきです。エンゲージメントの高い人材は、エンゲージメントの低い人材に比べて組織に留まる可能性が2倍高まります。

エンゲージメントの評価は上長による面接と行動観察によって行います。

評価の観点は現在と未来、合理的と感情的の2つ。現在のエンゲージメントとは、今の仕事や組織、周囲の人に対するやりがいや満足感です。将来のエンゲージメントとは、会社のミッション、ビジョン、バリューに対する共感であり、将来を託せるという期待です。合理的なものは成長や報酬など、感情的なものは帰属意識や仲間意識、共感などのことです。

今の仕事にやりがいと成長を感じており、職場環境や人間関係に対して帰属意識や共感を示している人は、現在の満足度が高い人です。加えて、将来のこの会社でのキャリアに希望があり、組織のミッション、ビジョン、バリューに共感している人は未来の満足度が高い人です。両方が高くて初めてエンゲージメントが高いと言えます。

現在と将来のエンゲージメントを面接で確認するためのチェックリストは以下の通りです。

現在のエンゲージメント

将来のエンゲージメント

おわりに

今回はハイポテンシャル人材に求められる3つの要件と各要件の構成要素を詳しく説明しました。ハイポテンシャル人材プログラムを成功させるポイントは、適切な人材の選抜にあります。なぜ適切な人材選抜が難しいかというと、顕在化していないポテンシャルを評価しなければならないからです。

この問題を解決する最適な方法は、アセスメントを導入し、ポテンシャルを客観的に測定することです。

ハイポテンシャル人材の選抜育成についてより詳しく知りたい方は、ハイポテンシャル人材の発掘と育成に関するご提案(無料)をご覧ください。 「タレントインサイト」という言葉をご存知ですか?タレントインサイトとは、採用から育成・配置・昇格などタレントマネジメント全般から得られるデータ活用とその知見を指します。

リアルタイムのタレントインサイトを効果的に活用できる人事チームは、より迅速かつ正確な人材に関する判断を行い、その結果、人材のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

人材データを活用して人事施策を進化させる方法については、白書やベストプラクティス、他社の成功事例など、様々な情報が溢れています。その多くは、「大規模な3年がかりのプロジェクトの成果」といったような大がかりな取り組みですが、実際には小規模な取り組みであっても意味のある変化を起こすことが可能です。

本コラムでは、人事機能のレベルアップのために何ができるかを検討している人事ご担当者向けに、SHLのタレントインサイト成熟度診断についてご紹介します。

タレントインサイト成熟度とは?

ある組織の採用からオンボーディング、能力開発や業績管理、そしてサクセッションプランまで全てを含めたタレントマネジメントの洗練度と有効性を評価するために使用されるもので、様々なモデルがあります。一般的に基礎から上級までいくつかのレベルに分かれており、高いレベルであるほどタレントマネジメントの取り組みが効果的で洗練されていることを示します。

SHLのタレントインサイト成熟度モデル

以下の5つのレベルに分かれています。- レベル1 旅の始まり:データが限られており、活用の余地が大きい

- あなたの組織は、人材データの活用が最小限にとどまっており、タレントアナリティクスの旅を始めたばかりです。妥当性のある人材データを収集することで、意思決定の質を大幅に向上させることができます。バイアス(偏見)を減らし、多様な人材のパイプラインを強化し、透明性のあるプロセスを促進することで、効果的な人材の維持、育成、昇進戦略が可能になります。

この段階では、取り組むべき領域や考慮すべき事項が多すぎて圧倒されるように感じるかもしれません。どの組織も、どこかの時点で経験したことなので心配しないでください。まずは最大の懸念点やリスクを1つ特定し、小さく始めましょう。自社の課題のリストを作成することをお勧めします。よくある問題意識の例を以下に挙げます。

取り組むべき課題を特定するのに支援が必要だとお感じになった場合には、ぜひ当社コンサルタントにご相談ください。- 将来のリーダーを準備するために、ハイポテンシャル人材の発掘・育成計画はあるか?

- 従業員に昇進やキャリア開発の機会を提供できているか?

- スキルギャップに対応するための人事戦略は何か?

- 現在組織内にどのような人材がいるか把握できているか?

- レベル2 戦略的に進める:データ活用に一貫性がなく、新たな優先課題が生じている

- あなたの組織は人材データの旅に乗り出しましたが、データの活用に一貫性がありません。優先的な課題は認識しているものの、組織全体でみるとデータ活用はまだ限定的です。

一般的に、アセスメントデータはハイポテンシャル人材の発掘や後継者育成などのより上級職務の意思決定に使用され、幅広い従業員層にはあまり使用されません。しかし、すべての従業員に能力開発と異動配置の機会を提供することで、定着率を高め、個人、ひいては組織のパフォーマンスを向上させることができます。

ここで主な障壁となるのは予算です。まずは客観的なデータを使った意思決定を行い、その結果どのように改善したか、影響を証明します。データ活用の価値とROIを証明できれば、組織の別階層への展開につながります。この次に重要なことは、組織内のあらゆるレベルにわたって大規模に人材ソリューションを提供でき、従業員のライフサイクルにおける全ての人事課題に対処するためにデータを再利用できるパートナーを見つけることです。

- レベル3 進捗を管理する:データ活用が組織内で別々に行われおり、統合の余地がある

- あなたの組織では、人材データは一貫して収集され利用されています。しかし多くの場合、別々に実施・保存されています。前進していることは明らかですが、より統合的で戦略的なアプローチはまだ手つかずのままです。このレベルでは、組織はアセスメントデータを客観的に収集するものの、その戦略的活用に苦慮していることが多いでしょう。

SHLの顧客の多くはこのレベルに該当します。次のステップは、既存の人材データを統合し、より総合的なアプローチに移行することです。特定の目的のために収集されたデータを、戦略的に複数の意思決定に活用しましょう。例えば、採用で収集したデータは、オンボーディング、能力開発、キャリアパスのサポートに再利用できます。また、アセスメントデータを上級職以外にも活用することを検討しましょう。ハイポテンシャル人材として認識されていない従業員を育成し、戦略的に再配置するためにデータを活用します。これには、データを保存し再利用できるプラットフォームが鍵となります。

- レベル4 優れた戦略を持つ:アセスメントがオペレーションの規範として統合されている

- あなたの組織は、人材データと分析の最前線にいます。人材に関する意思決定は客観的で妥当性のあるデータに基づいており、従業員のパフォーマンスと定着率は高まっています。このレベルの組織は、特定の目的のために個人データを収集し、目的に適うデータ活用を行います。質の高いデータが一つひとつの意思決定を支援し、組織の業績にプラスの影響を与えています。

次のステップは、集約された人材データの分析です。集団間の比較によって全体像を把握できるようになります。スキルギャップや多様性の問題、人材パイプラインの弱点の特定など、幅広くデータを活用する方法を検討しましょう。従業員の全体像を把握することで、事業戦略や環境の変化に合わせて機動的に行動できるようになります。つまりゴールポストが変わったときに、どのような影響があり、それに対して何をすべきかがわかるのです。

- レベル5 卓越している:タレントマネジメントが戦略的な事業運営の一部となっている

- あなたの組織は、客観的で妥当性のあるアセスメントデータを業務にシームレスに統合し、個人や組織全体のレベルで人材に関する意思決定に活用しています。この段階になると、複数の総合的な人材決定にデータを効果的に活用することができます。

タレントマネジメントを事業と同じように行うことで、業績向上や離職率の最小化など、大きなメリットが得られます。このような戦略的なアプローチにより、直近のニーズと将来の課題の両方に備えることができます。

課題はこの水準を維持することであり、そのためには継続的な評価と改善が重要です。テクノロジーと科学の進化に伴って、継続的な革新、投資、成長が必要です。タレントマネジメント施策の効果を追跡し続け、人材プロセスを改善し、組織外の専門知識も活用しましょう。

おわりに

SHLのタレントインサイト成熟度診断ツールは、画面に表示されるいくつかの質問にお答えいただくことで、ご自身の組織が上記5つのどのレベルに該当するかが分かります。まだ日本語版のご用意がありませんが、今後の人事組織改善のヒントをお探しの方はぜひ一度お試しください。

SHLはグローバルで1600名以上のHRプロフェッショナルに調査を行い、採用・タレントマネジメントの最新トレンドをまとめました。調査のテーマは、アセスメントツールやアナリティクス、DEIやニューロダイバーシティ、AIの影響まで多岐にわたります。

今回はこの調査の中から、タレントマネジメントにフォーカスし、その現在地を探ります。

グローバル企業が実践できている良い点と改善点はなにか。自社のタレントマネジメントの点検も兼ねて、ぜひご一読ください。

重要性が増すタレントマネジメント分野

平均で人事予算の36%がタレントマネジメントに割り当てられており、その割合は増加傾向にあります。これは、戦略的優先事項として人材開発・タレントマネジメントに全社を挙げて取り組んでいることを示しています。この意図的な投資は、重要なスキルギャップを埋めるための迅速な解決策であると同時に、将来のリーダーを生む強固なサクセッションプランを確立し、組織の成功と発展を守ることができます。一方で、財政的なプレッシャーは組織内のどの部署も感じている中、予算を割いて実行しているタレントマネジメントのどの施策がうまくいっており、どの領域は改善が必要なのでしょうか?タレントマネジメントでうまくいっていること

タレントマネジメントにアセスメントが広く使われている回答者の80%以上がタレントマネジメントで積極的にアセスメントを利用していると回答しました。正確かつ客観的なデータを用いた意思決定の重要性を強調しています。

リーダーやハイポテンシャル人材が優先事項となっている

組織で最も影響力のある役割に注力しており、リーダシップ開発がタレントマネジメントの最優先事項となっています。次いで、ハイポテンシャル人材の特定とキャリア開発が続きます。

タレントマネジメントに投資している

ほとんどの組織(83%)が人材育成への投資を計画しており、将来の成功や重要な従業員の確保において、人材育成が戦略的に重要であることを強調しています。

グローバル企業の問題意識とは

社内での異動・昇進の機会社内での異動や昇進の機会は様々な階層で存在していますが、最も多いのは一般社員レベル(27%)と初級管理職レベル(27%)です。優秀な人材が社内に留まり、モチベーションを維持するためには、より上級の職務への道筋が見えることが重要です。

客観性に欠ける人材発掘

社内選抜や昇進の意思決定が主観的な情報(87%)や過去の実績(78%)に大きく依存しており、アセスメントのような、より客観的な情報の活用に価値があることを示唆しています。

ハイポテンシャル人材の特定が依然として課題

55%がハイポテンシャル人材の特定にアセスメントを利用しているにも関わらず、ハイポテンシャル人材の定義やその特定方法の満足度は50%を切っています。科学的な裏付けを持ったデータに基づき効果的なハイポ人材プログラムを実施することは大きなメリットがあります。

タレントデータの効果的な活用にはいまだ様々な障壁

データ活用における障壁を認識し、統合された人材システムを利用するなどの解決策を講じる必要があります。

おわりに

自社のタレントマネジメント施策と照らし合わせて、いかがでしたか?まずは調査で「うまくいっている点」として挙げられた①アセスメントの積極活用、②サクセッションプランやハイポ人材プログラムの優先課題の着手、③タレントマネジメント分野への投資 を出発点として、自社の施策の実行・評価・改善を行ってみましょう。課題として挙がった4点は多くの企業が苦慮している点です。当社が持つ科学的なアセスメントとグローバルな人材に関する知見を活用する余地がありますので、ぜひ当サイトでの情報収集やコンサルタントにご相談いただければ幸いです。

参照:https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2024/talent-management-today-what-works-and-what-needs-to-improve/ 以前のコラムで「パワースキル」という新しいフレームワークと、各スキルの地域や業界別の分布をご紹介しました。従来のコンピテンシーとは異なる、新たな観点として注目を集めているスキルアプローチですが、今回は組織内でスキルをどのように活用するかを、SHLグループのe-book「How to build a skills based organization」より一部抜粋してご紹介します。

なぜスキルベースの組織なのか

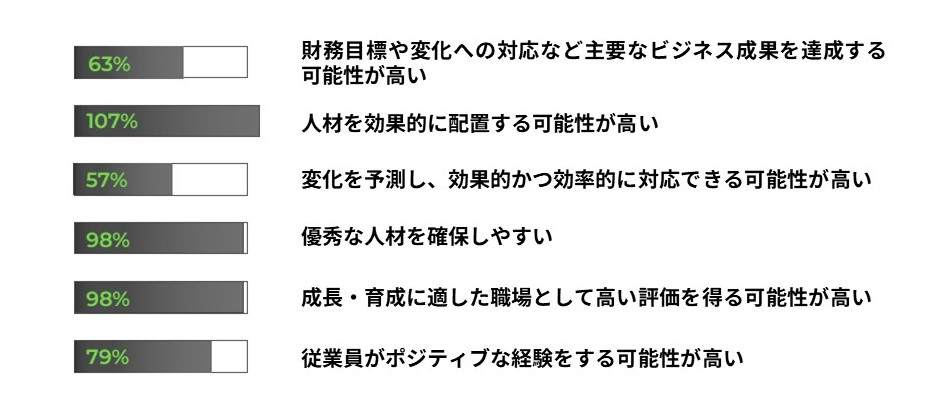

現在、人事は事業戦略の変化に合わせて人材を素早く効果的に活用することに苦慮しています。組織はスキルを特定し、測定し、配置するための体系的な、あるいは有用な方法を持っていません。人材とスキルを中心に仕事を組織化する、つまり、スキルベースの組織を作ることで、生産性、パフォーマンス、アジリティ(敏捷性)を最大化することができるのです。スキルを理解し、管理するシステムを構築することで、人事はすべての人材業務に一貫した戦略を適用することができ、優先事項や経済状況、人材市場の変化に事業が適応できるようになります。調査によればスキルベースの組織は、以下の傾向があります。

スキルへの移行にあたり検討すべきポイント

具体的な移行のプロセスは組織によって異なりますが、ここでは有意義な変化を起こすために検討すべき4つのポイントをご紹介します。1. 「なぜ」から始め、成功をイメージする

自問自答してみてください。なぜスキルベースへ移行するのか?スキルによって最終的に何を達成したいか?スキルアプローチに取り組む理由はたくさんあります。しかし、目的を明確にすることで、焦点を絞ることができます。成功とはどのようなものかを考えてみてください。どのようなKPIか確認し、それがどのようにビジネスに役立つのですか?

2. 組織を結束させる

スキルベースの組織作りは、一人でできるものではありません。組織内の他の利害関係者と目標や戦略を共有し、一緒に取り組む必要があります。上級リーダーから一般社員まで組織内のあらゆるレベルの人々が、このアプローチの利点を理解し、移行中および移行後に果たす役割を把握しているようにしましょう。

3. 道具を揃える

どのような形であれ、スキルアプローチに取り組む上では、スキルを正確に識別し、測定し、マッピングする必要があります。ここにアセスメントを導入することで、従業員のスキルを客観的に測定し、タレントマネジメントに関する迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。まずは、スキルを記述しマッピングするための共通言語を見つけます。SHLのスキル分類法は、科学的な根拠に裏付けられたフレームワークに基づいています。次に、スキルを測定するツールが必要です。SHLのGlobal Skills Assessment(グローバル・スキルズ・アセスメント)は、わずか15分で96のビジネススキルを測定することができます。

4. 成功を祝う

すべての前進は進歩です。小さな成功や前進はあまりに簡単に忘れてしまうものです。こうした小さな成功の棚卸しをし、次のステップへの活力とすることが重要です。

おわりに

「人材をより事業戦略に合致させたい」。これは、スキルベースのアプローチに移行する組織に共通する理由です。事業戦略や人材戦略をスキル要件に置き換えることは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし この情報があれば、戦略的な採用、配置、リスキリングなどの活動を通じて、事業を助けることができます。e-bookでは、この後、スキルベースの組織への移行をどこから開始すべきか、そしてスキルアプローチへ移行する上での障害と対処法についても言及しています。詳細はこちら からご覧ください。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

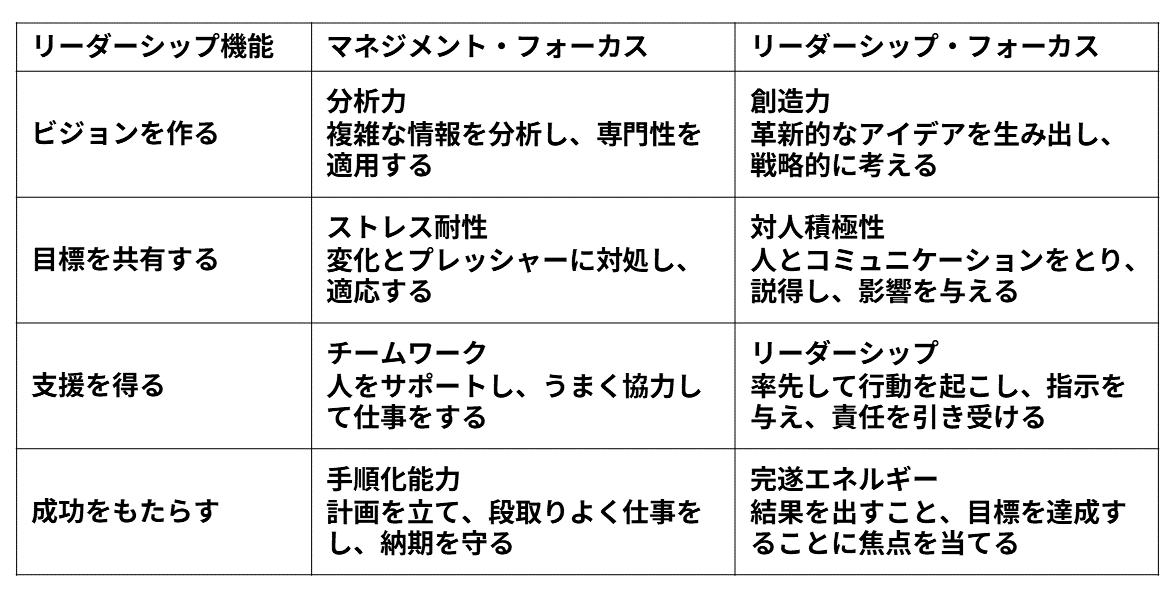

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

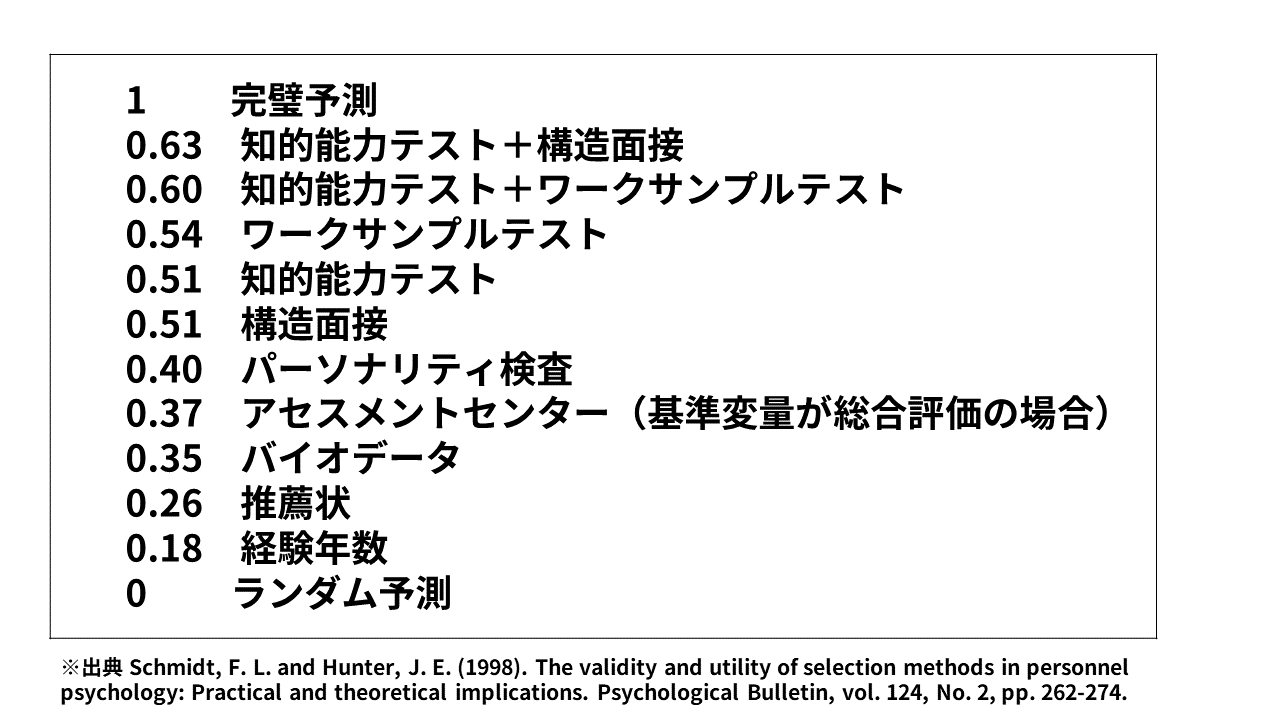

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。 新入社員にとって、初期配属直後は環境や業務に慣れることで手一杯になります。しかし、数か月も経過すると多くが配属先に慣れ、自身を振り返る余裕も出てきます。

このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

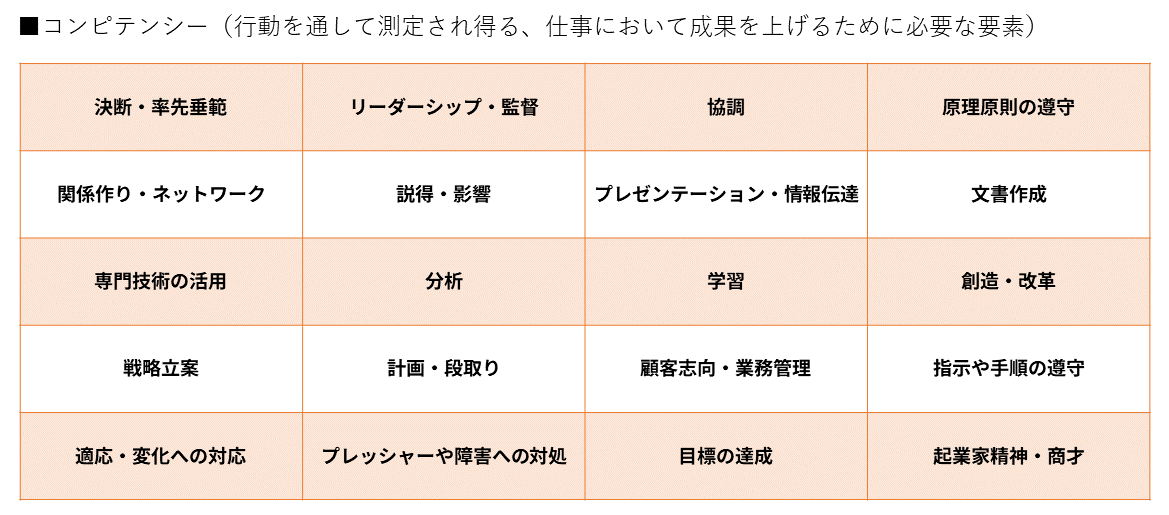

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。