オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。 近年、企業の人事部門では、データ駆動型の意思決定がますます重要視されています。その中でも、ピープルアナリティクス(人材分析)は、組織の人的資本を最大限に活用するために欠かせない手法として注目されています。当社では過去数十年にわたって、様々な企業の人事課題についてアセスメントデータを活用して分析してきました。本コラムでは、目的別におすすめの分析手法をご紹介いたします。目的:退職者の特徴を把握したい

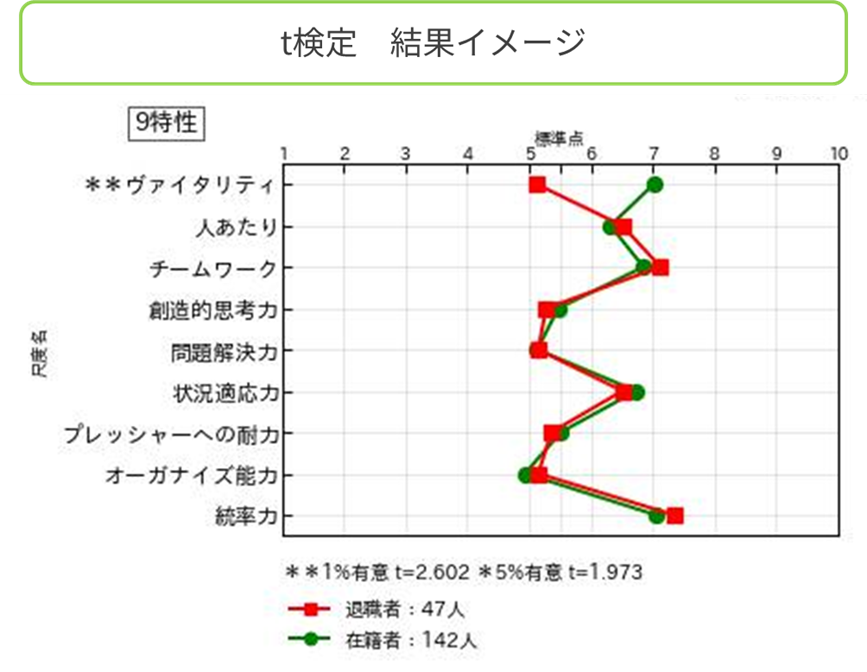

分析手法:「t検定」と「決定木(Decision Tree)」退職者の特徴を把握することは、人事部門にとって重要な課題です。採用した人が活躍する前に退職してしまう場合、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。また、中堅層が退職する場合、経験を充分に積んだグループにとってその企業が働く場としての魅力を失ってしまっている可能性があります。いずれの場合においても、退職者がどのような特徴を持っているかを定量的に把握することは重要です。この目的におすすめの分析手法はt検定と決定木(Decision Tree)です。

t検定は、様々な変数において2つの集団の平均値の差に統計的な意味があるかどうかを調べるための手法です。例えば、早期退職者と在職者のパーソナリティ検査の得点を比較することで、どういうパーソナリティの特徴を持っている人が定着しにくいのかを把握することができます。

目的:成果を上げるために必要な資質を特定したい

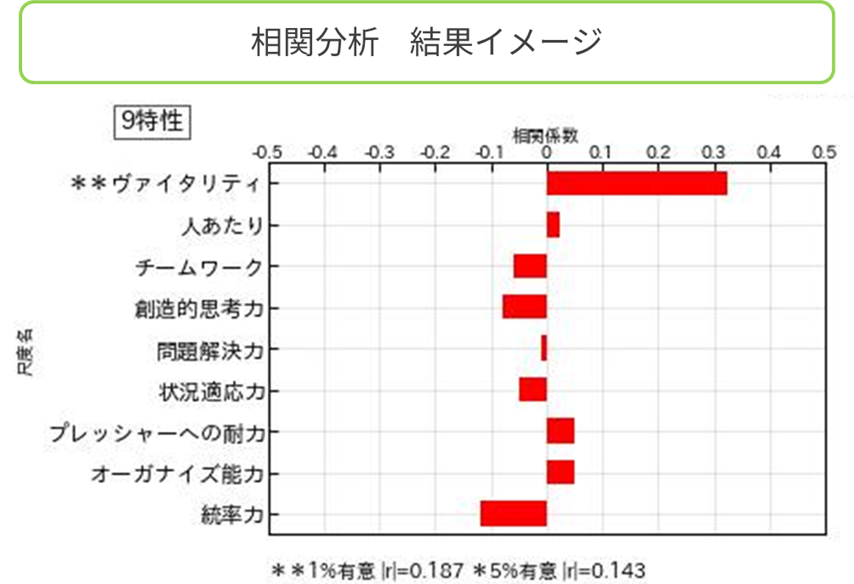

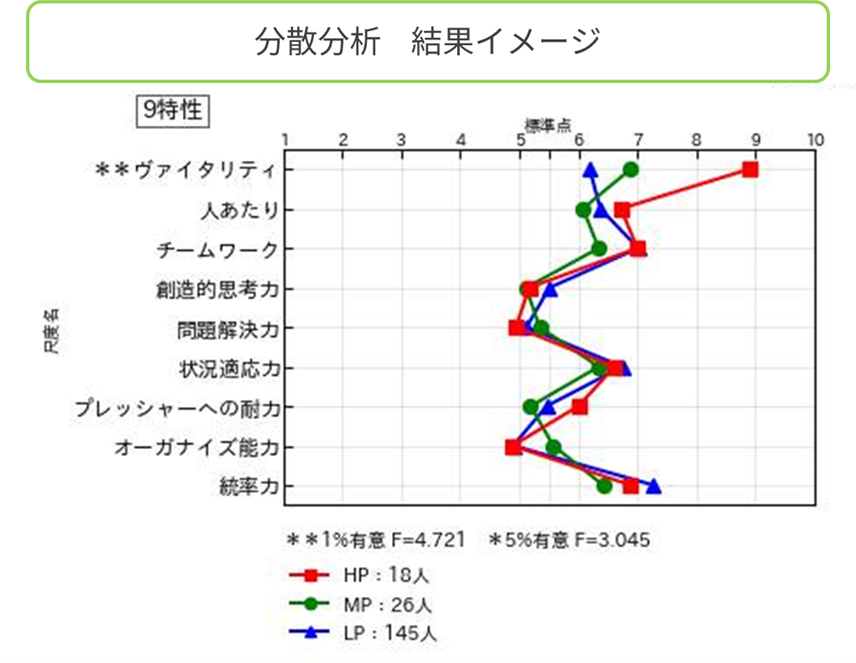

分析手法:「相関分析」と「分散分析」組織の業績を向上させるためには、その組織や職務で成果を上げるために必要な資質やスキルを正確に把握することが不可欠です。この目的におすすめの分析手法は相関分析と分散分析です。

相関分析は、複数の変数間の関連性を調べる手法です。業績と関連する要因を特定するために、例えば社員の人事考課点とパーソナリティデータの相関分析を行うことがあります。相関関係を持つパーソナリティ因子を特定することで、採用・育成の指針作りに役立つでしょう。

目的:組織の特徴を把握したい

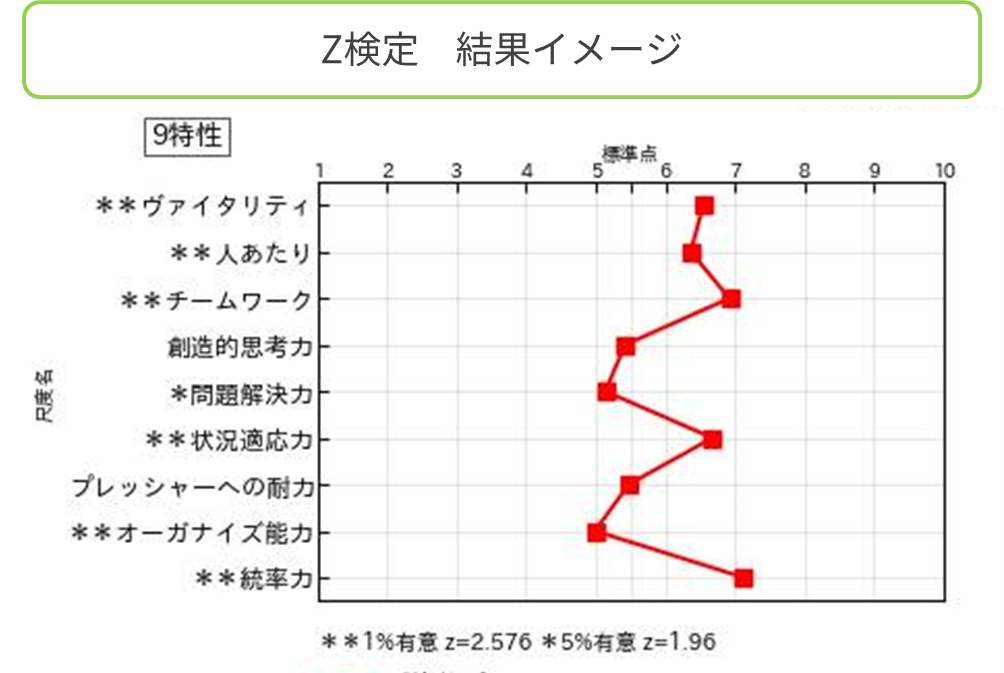

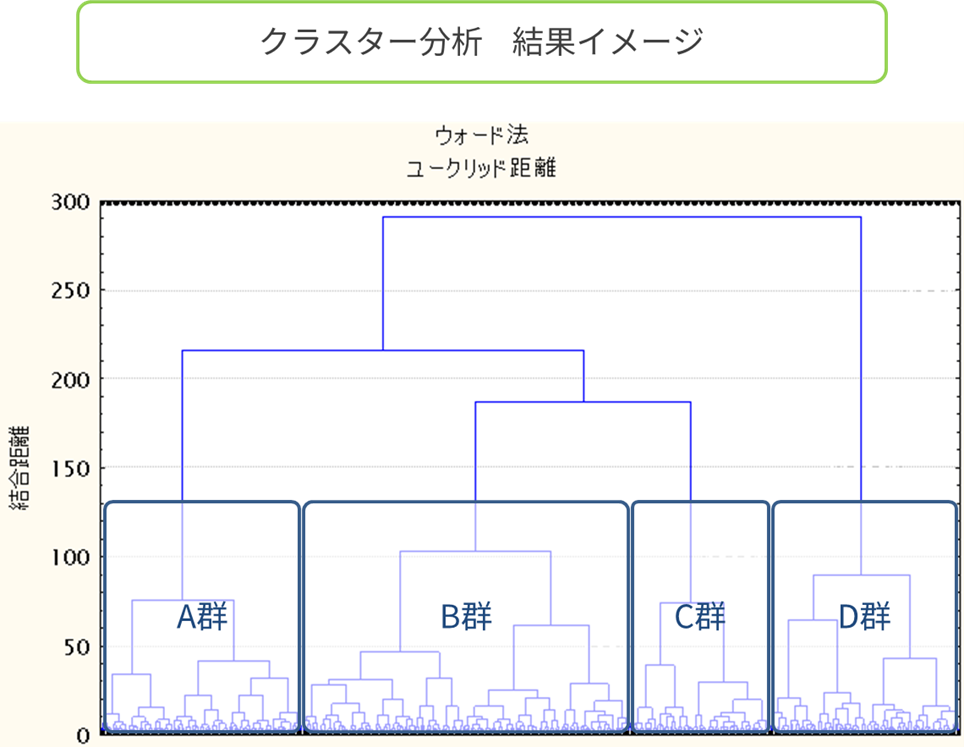

分析手法:「z検定」と「クラスター分析」組織全体の傾向や特徴を把握することは、人事戦略の立案において重要な要素です。この目的におすすめの分析手法はz検定とクラスター分析です。

z検定は、対象となる集団の平均値と母集団の平均値の差に意味があるかを検定する方法です。アセスメントデータなどの標準化されたデータの場合、母集団とは比較対象集団を指しており、その平均値は偏差値であれば常に50となります。分析対象の組織が集団としてどのような特徴なのかを、一般的な集団と比較することで明らかにすることができます。自社には色々な人がいるが、自社らしさのようなものを一言で表したい場合にこうした分析結果を参考にすると良いでしょう。

終わりに

ピープルアナリティクスは、組織の人的資本を最大限に活用するために必要な手法です。退職者の特徴把握や業績に必要な資質の特定、組織の傾向把握、人材ポートフォリオの作成といった様々な目的に対して、適切な分析手法を活用することが重要です。科学的な人事運用の一助になれば幸いです。 従来、適性検査は採用などの人材選抜場面で用いられていましたが、近年は従業員に適性検査を受検してもらい、その結果を本人へフィードバックして自己理解を促す能力開発を目的とした利用が増えています。その過程で「本人への”弱み”の伝え方が難しい」という声をよくいただくようになりました。そこで本稿では、受検者が自身の”弱み”を受け入れ、前向きに能力開発に取り組んでもらうための伝え方のポイントを紹介します。①相手の業務プロセスと成果指標を事前に把握する

能力開発を目的としたフィードバックのゴールは「個人の業績向上」です。個人の業績向上が、ひいてはチームの、そして会社の業績向上につながります。そのためには、フィードバック担当者が相手の業務プロセスと業績指標を十分理解しておく必要があります。能力開発プランを話し合う過程で、業務のどの場面で弱みが表出すると業績に影響が出るか把握した上で、的確なアドバイスや目標設定をする必要があるためです。例えば、営業職で『ストレス耐性が低い』という弱みがあった場合、商談時なら上司が同席してフォローできますが、その後、「顧客に断られることを恐れてクロージング行動を起こせない」という形で表出すると受注の機会を逸してしまいます。この場合、商談時よりもクロージング時に弱みが表出するほうが問題です。もし現場経験のない人がフィードバックを担当する場合、現場上長から事前に業務プロセスや部下を評価する際の業績指標をヒアリングするなど、入念な準備が必要になるでしょう。

②1:1で話せる場所を用意する

ネガティブなフィードバックは、時に本人のプライドを傷つけます。(誰しもそうであるように)同僚や部下には聞かれたくない話であり、もし聞かれていることが分かれば、強い防御反応を示し、本音を話してくれなくなるでしょう。そのため、フィードバックは周囲に話が漏れてしまうオープンスペースではなく、会議室など他の人に聞かれない場所で行いましょう。

弱みをフィードバックするために、強みを特定することは違和感があるかもしれません。しかし、弱みを改善・補完するために、既に十分発揮できている強みの活用を検討することは有効です。例えば、『ストレス耐性が低い』という弱みと、『チームワークが高い』という強みがあった場合、持ち前のチームワークを発揮すれば、効果的なストレス対処法を同僚に教えてもらう、自分がストレスを強く感じる業務を先輩社員に手伝ってもらう、などの選択肢も生まれます。弱みは、改善に向けた行動をなかなか起こせないから弱みなのであって、普段から発揮できている強みを活かして改善する方法を模索しましょう。

④強みを多くフィードバックする

人が自身の弱みと前向きに向き合うためには、1つの弱みに対して、3つの強みをフィードバックする必要があると言われています。これは、弱みのフィードバックに対する相手の防御反応を和らげる意味でも有効です。多くの強みが業務で発揮できていることを適性検査の結果と対話を通じて確認、共有した上で、弱みの改善について話し合いましょう。

⑤面談への積極的な参加を促し、発言を否定・批判しない

フィードバック担当者が一方的に話すのではなく、「今の話についてどう思うか」「○○という要素(弱み)について、思い当たる経験はあるか」など、積極的に相手へ発言を促してください。自身の経験や行動の理由を振り返ることで、「確かにこの部分は自分の弱みかもしれない」と結果を受け入れるきっかけになります。また、発言を否定・批判せず「詳しく教えてほしい」と促すことは、互いに多くの気づきを得られるとともに、何でも率直に話してよいという雰囲気作りにもつながります。(Cawley et al.,1998)

「適性検査で ”ストレス耐性が低い” と出ているから弱みなのだろう」という検査結果だけでの判断や、「顧客との商談ではいつも緊張が見て取れる」などの印象でのフィードバックは避けましょう。弱みが実際に表出した経験を尋ね、「初対面の顧客の前で緊張してうまく話せなかった経験が何度かあるという話があった。確かにストレス耐性には苦手意識があるようだが、どう思うか」など、フィードバック中に相手が話した経験・事実を根拠にして対話してください。

⑦フォローアップする

弱みの改善は、相手にとって心理的に大きな負担になります。行動に移せない、行動して失敗することで改めて弱みを痛感する、すぐに成果が出ない、といったケースもあるため、継続的な支援が必要です。能力開発に向けた行動計画の定期的な進捗確認と見直し、そして、仕事に対する意欲を失わないための心理的なケアを忘れないようにしてください。

以上、業務上の弱みを相手にフィードバックする際のポイントを7つお伝えしました。弱みの能力開発は難しく、かつ、強みと言えるレベルになるほどの向上は期待できません。それでも、その弱みが本人のキャリアやチームにとって脅威となる場合は、放置するわけにはいきません。ぜひ、今回のポイントを踏まえた上で対話を行い、能力開発に取り組んでください。

また、この度新たに適性検査のフィードバック方法を学べる部下育成セミナー(万華鏡版) オンデマンドをご用意しました。ぜひご活用ください。

(参考文献)

Bouskila-Yam, O., & Kluger, A. N. (2011). Strength-based performance appraisal and goal setting. Human Resource Management Review, 21(2), 137-147.

Cawley, B. D., Keeping, L. M., & Levy, P. E. (1998). Participation in the performance appraisal process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of Applied Psychology, 83(4), 615-633. 上司と部下の良好なコミュニケーションは、日々の業務遂行だけでなく、事業戦略の実現やエンゲージメント向上においても重要な役割を果たしています。書店に並ぶコミュニケーションに関する多数の書籍をみれば、多くの人がこのテーマに関心を持っていることがわかります。コミュニケーションの質は様々な要因が関連しますが、上司と部下のパーソナリティの相性も重要な要素です。本コラムでは、コミュニケーションを改善するためのヒントとして、パーソナリティから予測される上司・部下タイプとそのモデルの活用方法についてご紹介します。

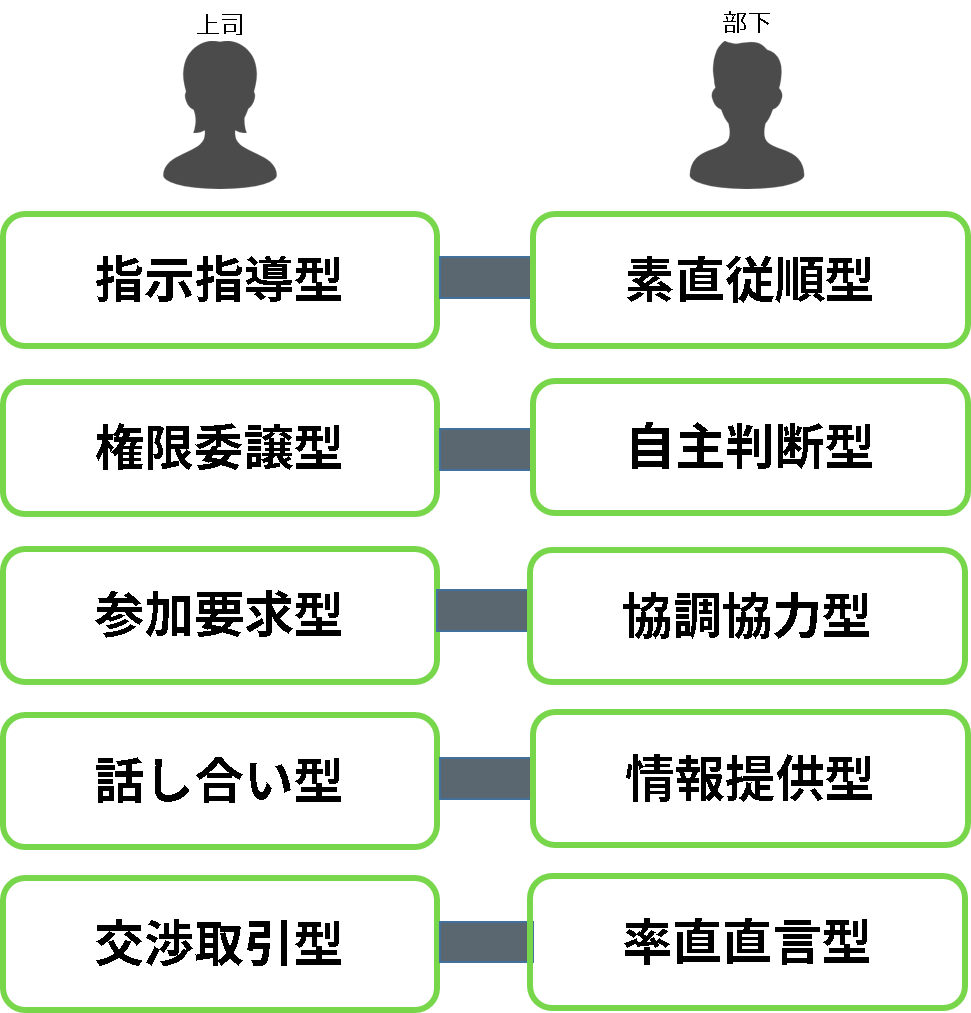

上司(リーダー)のタイプ

SHLは独自のリーダーシップ研究に基づき、リーダーシップの発揮の仕方を次の5つのタイプに分類しています。これらのタイプはパーソナリティから予測可能でありOPQを受検すると、どのタイプを取りがちか、を確認できます。・指示指導型

部下に対して具体的な指示と包括的な指導を行います。仕事の詳細な計画やスケジュールを策定し、部下の業務をモニタリングします。部下が全力で働いており、スケジュールや納期に準拠しているか確認します。

・権限移譲型

他のリーダータイプほど部下とのコミュニケーションを取らず、部下には比較的自由な裁量が与えられます。明確な指示や業務計画は行わず、プロジェクトの進め方に関して相談し、2、3のアドバイスを提供するだけで部下に仕事を任せます。

・参加要求型

最も民主的なリーダータイプです。メンバー全員が同等の地位を持つグループでの議論や多数決による意思決定を好みます。参加要求型は説得力を持ちながらも、自身の意見を押し付けることを避けます。部下に実務に関与させる機会を与えることで、彼らのモチベーションやコミットメントを引き出します。

・話し合い型

話し合い型の特徴は意思決定プロセスにグループ全体を巻き込むことにあります。民主的なアプローチを好むものの、最終的な決定は自身で下します。部下には意見を述べる機会が与えられます。

・交渉取引型

部下の望ましい反応を引き出すためにインセンティブを活用します。名前が示す通り、業務が期待通りに行われれば見返りを提供し、交渉します。

各上司タイプには、適合する部下(メンバー)タイプが定義されており、相互補完的なタイプの部下が適合しやすいとされています。例えば「指示指導型」の上司は細かな指示を出したいと考えていますので、指示に素直に従い、即座に行動に移してくれる「素直従順型」の部下と相性が良いです。一方で、「自主判断型」の部下は自分自身でやり方を判断して進めたいと考えているため、意思疎通には注意が必要です。このような部下との衝突を避けるために、適切なコミュニケーションが求められます。

上司向けのコミュニケーション研修での活用例

前述の上司部下タイプの考え方を活用して、上司向けにコミュニケーション研修を行っている事例があります。具体的な手順は次の通りです。

1.事前にOPQを受検していただき、研修当日は自分と部下全員の受検結果リポートを用意します。

2.最初に、受検結果リポートを全く見ずに、部下に対する接し方を振り返ります。部下一人ひとりに対して、以下の3つの質問に回答してもらいます。

・接する際に意識していること

・効果的だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

・効果がなかったあるいは逆効果だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

3.次に、自身の受検結果リポート「上司としてのタイプ」を見て、自分の上司タイプを確認します。同時に、適合しやすい部下タイプと適合しにくい部下タイプも確認します。

4.その後、部下の受検結果リポート「部下としてのタイプ」と先の記述内容を見て、部下タイプを確認し、コミュニケーションがうまくいった(いかなかった)理由について考えます。

5.最後に、各部下に対して今後どのように接していくべきかについて記述します。

これらの手順を部下全員に対して実施します。個人ワークの結果をグループで共有する時間を設けることで、他のマネジャーの気付きを学ぶ機会も得られます。

終わりに

上司の立場にいる場合、自身の上司タイプと目の前の部下のタイプが適合しやすいのかを考えることは重要です。もし適合しにくい場合、どのようにコミュニケーションのスタイルを変えると上手くいくのかを検討することで、新たな気付きが生まれるでしょう。リーダーシップの発揮の仕方は多様であり、特定のタイプに限定されるものではありません。それを認識するだけでも、コミュニケーションのアプローチに多様性が生まれます。OPQからは、受検者自身がどのリーダーシップタイプを取りがちか判断できますので、ご関心がある方はお問い合わせください。 コロナ禍の影響により、職場の環境は大きく変化しました。オンライン化が進んだことで、人間関係の築き方や業務の進め方、さらには業務外のコミュニケーションなど、あらゆる側面において以前とは異なる新しい方法が加わりました。

このような状況下で、『理由の分からない若手社員の退職』という問題に直面している人事担当者様も多いのではないでしょうか。この問題の背景には、若手社員のストレス要因が潜んでいるかもしれません。

ストレス耐性を測定する意義

「でも入社時の適性テストではストレス耐性が強かったよ」「面接でハキハキ受け答えをしていて問題なかったよ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、それこそがストレス耐性を見極めるときの落とし穴なのです。採用時に応募者のストレス耐性を確認する企業が多いですが、実際には人によってストレスを感じる要因や程度は異なるため、面接で正しくストレス耐性を見極めるのは簡単なことではありません。

「上司の指示のもとで業務遂行すること」にストレスを感じる人もいれば「1人で決定して業務遂行すること」がストレスになる人もいます。

ストレス耐性リポート

パーソナリティ検査OPQ「ストレス耐性リポート」は、受検者がどのような要因にストレスを感じやすいかを予測します。受検者はOPQの質問に回答します。質問内容は職務上のパーソナリティについて尋ねるものであり、ストレスに特化したものではありません。ですので受検者に「ストレス耐性を測定されている」といった心理的な負荷をかけることなく実施できます。また、既に採用選考などの別の目的でOPQを受検している方については、再度受検することなくオプションリポートとして出力できます。

このリポートには、受検者のパーソナリティから予測された以下の要素が記載されています。

・仕事上でストレスに感じやすい環境や条件(ストレッサー)

・得意なストレス対処法(ストレスコーピングのスタイル)

具体的な活用場面

1.採用採用選考時にストレス耐性リポートを活用することで、組織や仕事に馴染むかなどの採用リスクの可能性を把握できます。ただし、活用にあたっては 募集職務のストレス要因を特定する必要があります。

ストレス耐性リポートには「職場におけるストレス要因 チェックシート」が付属しており、ストレス要因を特定するためのアンケート調査にご活用いただけます。手順は以下の通りです。

・「職場におけるストレス要因 チェックシート」をアンケート対象者に配付する。

・アンケート対象者がチェックシートに回答する。

・回答後のチェックシートを回収し、結果を「職場におけるストレス要因 チェック集計シート 」に入力、集計する。

・得点の高い項目に注目して、その職場におけるストレス要因を特定する。

職場におけるストレス要因を特定することで、ストレス耐性リポートのどの項目に注目すべきかが明確になります。

2. 入社後フォロー

■本人へのフィードバック

受検者に結果をフィードバックすることで、受検者自身がストレスを感じやすい要因についての理解を深めることができ、ストレス要因にどう対処するかを検討できるようになります。

フィードバックの進め方や注意点は、無料ダウンロード資料「パーソナリティ検査のフィードバック実施の手引きハンドブック」に詳しく記載されていますので参考にしてください。

また、ストレス耐性リポートをフィードバックする際に特に注意していただきたい点は以下の3点です。

・「ストレス」について話しにくい受検者がいることを考慮し、必ずラポール(共感、或いは信頼関係)を形成する。はじめに一定の時間をかけて、和やかな雰囲気作りを行う。

・リポートに記載されている「ストレス要因」の定義を、受検者に正確に伝える。

・決めつけるような話し方を避け、受検者の話に耳を傾ける。

■上司へのフィードバック

ストレス耐性リポートを配属先の上司と共有することで、仕事の与え方を検討したり、職場環境を変える必要性を検討したりすることができます。

部下が苦手なストレス要因を把握すれば、上司はそのことを踏まえて育成できます。特に、初任配属後、異動前後、昇格前後といった社員の環境が大きく変わるタイミングで実施すると有益です。

3.追跡データ分析

ストレス耐性リポートを用いた社員データの分析によって、退職者傾向の把握しようとする取り組みを行う企業があります。退職が必ずしもストレスによって発生するわけではありませんが、社員のストレッサーと退職との間の相関を調べることが組織風土の改革、マネジメントや採用の改善につながるケースもあります。

終わりに

昨今、「理由の分からない退職」や「ストレス要因による退職」に関するご相談が増えています。そこで、今回はストレス要因の特定と結果の活用方法についてご紹介いたしました。繰り返しになりますが、何にストレスを感じるかは一人ひとり異なるため、個別のストレス要因を把握し、個人と企業が双方で認識することが大切です。ぜひ、人材可視化の一つの材料として活用頂けますと幸いです。

ストレス耐性リポートにご関心がある方は、無料ダウンロード資料「ストレス耐性リポートのご案内 」をご覧ください。 ピープルアナリティクスが注目され、人や組織をデータで把握しようとする動きは勢いを増すばかりです。以前から人事アセスメントは、人材採用や人材の把握において重要な役割を果たしており、様々なアセスメント手法が研究・開発されてきました。

本コラムでは、質問紙法の検査、360度評価、アセスメントセンターという3つのアセスメント手法を比較して、目的によって適切なアセスメントを選ぶためのコツをお伝えします。

質問紙法の適性検査

質問紙法の検査は受検者が自己申告によって自分自身の特徴を評価する手法で、様々な特徴の測定が可能です。その中でもビジネス場面においては業績との関連が見られやすいパーソナリティ測定が最もポピュラーです。この手法の最大のメリットはコストパフォーマンスが高いことです。1名あたり数千円程度で実施でき、数十分の質問紙に本人が回答するだけで、かなり広範な情報が得られます。したがって、従業員全体の特徴を大規模に調査したい場合によく用いられます。

また本人が回答しているため、結果をフィードバックした時の納得感が高い点も質問紙法の特長です。近年では、キャリア開発を目的とした面談を導入する企業が増えており、面談前や最中に自己理解を促進する情報として測定結果を活用するケースも多くなっています。 本人の潜在的な強み・弱みや、経験したことがない職務に対する活躍可能性が予測できるというメリットもあります。

一方で、質問紙法の検査結果は単なる受検者の自己認識であるため、その結果だけで能力の高低を断定することはできません。したがって、幅広い集団から能力の高い候補者群をリストアップするためには活用できますが、その中で1人を選ぶ時には別のアセスメント手法を用いる必要があります。

360度評価

360度評価は、被評価者の周囲の人(上司、同僚、部下など)が被評価者の業務上の行動を評価する手法です。被評価者について様々な立場の人が評価する事により、一面的ではない評価結果が得られます。この手法は、大きく2つのメリットがあります。

まず実際の業務上の行動を観察できる人が評価した結果のため、本人に行動改善を促しやすいという点です。特に複雑な能力発揮が求められている経営層、マネージャー層の育成施策として、評価結果を活用するケースが多く見受けられます。

もう1点は、個人のバイアスを排除できる点です。上司が付ける行動評価(プロセス評価)を人事考課に取り入れている企業が、その評価の補正をするために活用するケースです。この場合、直属の上司評価のみでは浮き彫りにならなかった被評価者の能力開発課題を360度評価によって明らかにできます。

様々なメリットが感じられる360度評価手法ですが、実施にあたり検討しなければならない課題も多く存在します。

まず、現場の負担が増える点です。仮に1,000名の管理職を対象に行う事を想定し、平均10名の評価者を設定した場合を考えると1名当たりの評価時間が15分でも2,500時間必要です。当然、事前の説明や事後のフィードバックも必要ですので、全体としてかなりコストのかかる評価手法であると言えます。したがって、目的を明確にして、対象を絞って実施することが求められます。

次に360度評価プロジェクトの運営にはかなりの専門性が必要であるという点です。評価項目は実際の職務に関連したものでないとフィードバックしても効果は半減してしまいます。また評価項目が妥当であっても、質問項目が適切でないと適切に評価することはできません。簡単なアンケートのように見えますが、実施する際には緻密に設計しないと効果が半減するどころか、誤った評価結果を基に判断してしまう等のリスクがあります。

最後に、発揮が求められていない評価項目は評価できないという点です。360度評価は、あくまでも職場での行動を基に評価されるため、役割上求められていない能力については評価根拠が不明になり、評価ができないか主観的な評価結果になる可能性があります。まだ経験していない上位ポジションや職種における活躍予測を行う為のデータとしては、参考程度に留まるでしょう。

アセスメントセンター

アセスメントセンターはグループ討議やロールプレイ演習など複数のシミュレーション演習、面接、質問紙の検査、知的能力検査などを組み合わせて実施し、受検者の実際の行動証拠を収集し、専門の訓練を受けたアセッサーが客観的に評価する手法です。職務経験の有無に関わらず評価したい能力の行動証拠を収集できる点がアセスメントセンター最大の利点です。また受検者全員に対して同一の条件で演習を実施するため、公平性が担保されています。これらの特徴からアセスメントセンターは経営人材や管理職などの選抜によく用いられます。また、これらの人材の能力開発でも活用されます。

一方で複数の演習を実施し、多面的に行動証拠を収集するため、1名当たり少なくとも半日から2日程度の時間がかかります。また多くの人手と時間をかけて行うアセスメントセンターは1名あたりの実施費用が数十万円になります。この点からも、幅広い層に実施する手法ではなく、組織戦略上の重要ポジションに絞って実施することが一般的です。

おわりに

前述の通り、それぞれのアセスメント手法はそれぞれの特徴があり、目的や対象者、評価基準に応じた使い分けが必要です。本日ご紹介したアセスメント手法についてご関心がある方は無料のダウンロード資料をご覧ください。 適性検査のフィードバック面談を通じた従業員の能力開発について本コラムでも何度かお伝えしてきましたが、今回は、面談中に明らかになった「ポテンシャルの発揮度」に応じた能力開発の方法をご紹介します。面談を通じて「その能力が仕事で発揮された(またはされなかった)事実があるか」を確認すると、「ポテンシャル(適性検査の結果)」と「発揮度(面談の結果)」から、被面談者の能力を以下の4つに分類できます。どこに分類されるかによって、能力開発に向けた対話や支援の仕方が変わってきます。

対処戦略を持っている能力(ポテンシャル-・発揮度+)

苦手意識を持っているにもかかわらず、実際の仕事場面では発揮できている能力です。本人が何らかの理由でこの能力に必要性を感じており、意識して行動を取っていると言えます。この能力を開発する場合は、発揮し続けるにはどうすればよいか、さらにレベルを高めることができないかを話し合います。また、なぜ発揮できるようになったか、発揮する意欲をどうやって保ち続けているかを掘り下げると、後述する「好きでもないし、行動もしない」能力を発揮する際のヒントが見つかる可能性があります。

被面談者への質問例

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

発揮された潜在能力(ポテンシャル+・発揮度+)

ポテンシャルが高く、発揮もできている能力です。今の仕事でより大きな成果を生み出すために、どのようにこの能力を使うべきか、うまくいっていない仕事や課題にこの能力を生かせないかが対話の中心になります。被面談者への質問例

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

未開拓の潜在能力(ポテンシャル+・発揮度-)

ポテンシャルが高いにもかかわらず、発揮できていない能力です。まずは、適性検査の結果が正しいかどうか、改めて自己認識を尋ねて確認します。正しいと判断できれば、発揮を妨げている要因を探ります。この要因は、外的要因(発揮を求められない業務内容や職場環境)である場合と内的要因(別の能力の不足によって発揮が妨げられている)である場合とその両方である場合が考えられます。内的要因は、例えば「何事にも”主体的に率先垂範して取り組めない”のは、”情報が不足していて”自分の判断に自信が持てないから」などです。この場合は、”率先垂範”という能力の開発に取り組むために「失敗を恐れずにまず取り組んでみる」などの行動計画を立てるよりも、まず、短時間で重要な情報を収集するための”情報をとる”という能力の開発に取り組む方が効果的です。

被面談者への質問例

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

対処戦略を持たない能力(ポテンシャル-・発揮度-)

本人に苦手意識があり、実際に発揮もできていない能力です。発揮するための行動計画を立てる前に、「好きでもないことを、なぜやらなければいけないか」を話し合う必要があります。「仕事だからやりなさい」と伝えるのは簡単ですが、行動が変わることはほとんどありません。この能力を発揮するメリットを本人が理解し、納得する必要があります。その際、目の前の仕事の話題からいったん離れて、本人の望むキャリアや働き方について尋ねてみるとよいでしょう。その実現に向けて、この能力が活用できないか、必要になる場面はないかを模索します。ただ、対話の結果、この能力を必要としない仕事の仕方や役割を検討するほうがよい、という結論になる場合もあります。

被面談者への質問例

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

以上、適性検査の結果と、そのフィードバック面談で明らかになった「ポテンシャルの発揮度」をもとに能力開発に向けた対話や行動計画の立案をサポートする際の考え方をご紹介しました。

フィードバック面談全体の進め方や注意点についてはこちらのダウンロード資料をご覧ください。 事業環境が激しく変化する中で、企業の人材育成に変化の兆しが生まれています。階層別研修に代表される一律の研修から、個々の従業員がそれぞれの立場で必要な能力を主体的に獲得しながら、業務の中で能力発揮することを促す個別化された育成への移行を多くの企業が模索しています。

背景

かつての人材開発部門は、研修体系を作ることが重要ミッションでした。全従業員に対して平等に学びの機会を提供するためです。これは企業独自のスキルやネットワーク構築を促すのに最適であり、安定的な経営環境では効果的な方法であると言えます。しかしながら、環境変化が激しく常に新しい学びが必要な昨今の状況では、予め学習内容を定義することが難しくなりました。加えて、従業員の価値観が多様化し、幹部育成を前提とする研修が機能しづらくなってきました。これが、従業員が主体的な学ぶ仕組みの構築に取り組む企業が増えた理由です。成長とは

仕事における能力の獲得が成長です。具体的には「職務経歴書に新たに書ける項目が増えている状態」とも言えます。単なる経験の振り返りによる理解ではなく、成果創出の再現性が高まっていることが重要です。

成長を促進するために必要なこと

「ローミンガーの法則」では、人の成長に役立つ要素の7割は経験、2割は薫陶、1割が研修です。経験は人の成長に大きく影響します。そして、この経験を意味あるものにするため、薫陶や研修が必要なのです。「コルブの経験学習理論」は「経験→内省→概念化(持論化)→実践」というサイクルを通じて、経験を学びに昇華する理論です。この理論においても経験を内省するステップが必要です。

成長を促進するためには、経験の振り返りと内省が重要です。1on1面談、フィードバック面談、経験棚卸しのためのワークシート活用など様々な方法がありますが、今回はパーソナリティ検査を活用する方法をご紹介します。

パーソナリティ検査を活用した内省の促し方

>パーソナリティ検査OPQのフィードバック用リポート「万華鏡30」を使った内省の手順を説明します。 万華鏡30のマネジメントコンピテンシー(PMC)を使います。PMCは企業人の職務遂行能力を網羅的に整理した36項目のコンピテンシーモデルです。 リポートにはパーソナリティから予測される各コンピテンシー発揮可能性が5段階で表示されます。高得点(4点、5点)の項目を強み、低得点(1点、2点)の項目を弱みと判断します。以下の手順は強みに着目した内省の方法です。手順①

PMCの中から高得点を抜き出し、「発揮できている強み」と「潜在的な強み」に分類します。PMCの得点はパーソナリティからの予測値ですので、高得点のものすべてが業務の中で強みとして発揮されているとは限りません。この手順を通して、自分がどのような能力を発揮してきたかを思い出す呼び水とします。

手順②

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、どんな場面でどのように発揮されたのか、過去のエピソードを書き出します。事実に基づき振り返ることがポイントです。実際にどのような行動を取り、どのような成果に繋がったのかを整理すると自分の特徴がどう成果に結びついたのかを明確に認識でき、自己理解が深まります。

手順③

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、うまく発揮できなかった場面がないかを振り返り、発揮できた時とできなかった時を比較して、発揮するためにどんな条件が必要だったかを書き出します。特に他者のサポートや組織の中での役割や権限などが重要です。強みを発揮しやすい環境要因を把握すると、どういう準備が必要か明確になり、能力発揮の再現性が高まります。

手順④

「潜在的な強み」に分類したものを眺めて、将来獲得したいコンピテンシーがあるかどうかを検討します。「潜在的な強み」は現在の職務では発揮しづらいことが多く、意識的に経験を積む必要があります。目指すキャリアを念頭に開発したい項目を選択しましょう。

自分の特徴と経験を関連付けるこの方法は、経験のみの振り返りよりも自己理解を促進します。ワークシートを用意しましたので、是非ご活用ください。

終わりに

従業員が主体的に学び続けるための仕掛けの一つとして、パーソナリティ検査を活用した内省の促し方をご紹介しました。個々人が置かれている環境と課題が異なる中で、自律的な学びを促進するには本人が学びの必要性を認識する事が最も重要です。人材育成を考える一助になれば幸いです。 万華鏡30にご関心がある方は、無料ダウンロード資料アセスメントツール「万華鏡30」のご案内をご覧ください。このコラムでは、筆者がパーソナリティ検査の解釈をする際に意識しているポイントをご紹介します。

ポイント①各項目の測定内容を理解する

項目名からの曖昧なイメージで解釈すると、適切な人物理解に繋がらないケースが多々あります。質問紙法のパーソナリティ検査では、各項目の定義や高得点者・低得点者の特徴が明文化されています。測定したい特徴を定義しないと測定が難しいからです。定義を踏まえて何を測定しているかを正しく理解すると、誤解が減ります。テストの取扱説明書にその項目を測定するための質問例が開示されていることがあります。質問例は測定結果を理解するためにとても重要な情報ですので、開示されている場合は確認してみましょう。

また次のような事を試すと、測定項目を理解するうえで効果的です。

1. 自分が人柄を知っているグループの検査結果をたくさん準備する(できれば数十件)。

2. 項目ごとに「高得点グループ」と「低得点グループ」を抽出して、各グループを見比べる。

3. 定義から外れない範囲で、2つの集団の違いを言語化してみる。

一人ひとりだとイメージが湧かない場合も、集団としてみるとどういう特徴を測定しているかのイメージがつかめます。

ポイント②項目を組み合わせて解釈する

複数の項目を組み合わせて解釈すると立体的に人物像を言語化できます。例えば、「よく考える」特徴を持っている人がいたとして、「計画的に仕事を進める」という項目も高い場合は「長期的視野に立って、じっくりと考えながら仕事を進めるのを好む」という解釈になります。同時に「フットワークが軽い」という項目が高かった場合は「長期的な視点でよく考えながらも、自分の仮説をぶつけながら情報収集する」という解釈も成立します。このように、単一項目だけよりも複数項目を組み合わせて解釈するほうが、人物像が鮮明になります。一方で、項目を組み合わせて適切に解釈するには経験が必要です。

その場合、なるべく身近な人の測定結果を、次のような手順で解釈することから始めるのがおススメです。

1. 測定結果を見ずに、普段の行動を書き出す。

2. 書き出した行動が測定結果のどのあたりに現れているかを複数ピックアップする。

3. ピックアップした項目を組み合わせて改めて解釈してみる。

ポイント③ギャップや矛盾を感じる部分を見つける

項目を組み合わせて解釈していくと、一部ギャップや矛盾を感じる部分が出てくる場合があります。例えば、「人に指示を出す行動は頻繁にとるのに、人を説得することは苦手である」という結果です。指示を出すのも、説得するのも影響力を行使する行動ですので一般的には同じような結果(両方とも高得点もしくは低得点)になりやすいのですが、そうではない場合はその人特有の経験や考え方が反映されている部分かもしれません。なぜそのような結果になったのかまでは分かりませんが、そこに着目して対話すると思わぬエピソードを聞けるかもしれません。ギャップや矛盾について気づくためのヒントとして、項目間の相関関係についてトレーニングコースの中でお伝えしています。これらの情報をヒントに前述のようなトレーニングを繰り返すことで、自然とギャップに気づくようになります。

終わりに

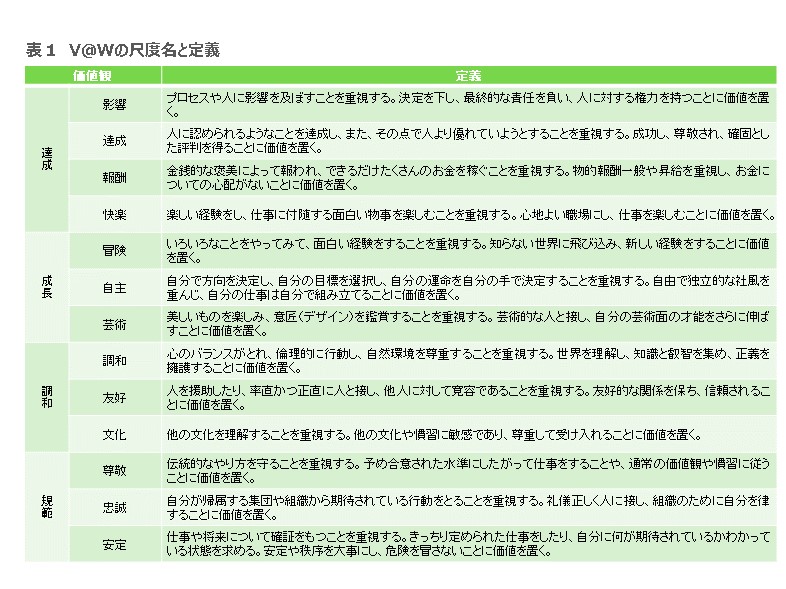

パーソナリティ検査の結果は自己申告の結果のため、周囲の人の印象と必ずしも一致するとは限りません。ただし、本人の認識を投影しているという意味では一つの事実情報です。解釈するにあたっては、結果データを仮説として取り扱う姿勢が求められます。それを基に対話し、異なる情報が出てきたら、検査結果と実際の行動のギャップを深堀してみると良いでしょう。本人が思わぬ努力をしている場合もあるかもしれません。フィードバック面談の進め方については、詳細な手順を示したハンドブックを用意していますので併せてご参照ください。是非、結果を基に対話することで解像度の高い人物理解が為されることを願っています。1年ほど前の本コラムで、「キャリア・アンカー 」が紹介されました。キャリア・アンカーとはキャリアを選択する上での拠り所となるもので、得意なこと、やりたいこと、意味と価値を感じられることについての自己概念です。自己概念は、能力、意欲、価値観などによって構成されており、その価値観を測定するSHLツールがValue@Work(以下V@W)です。 V@Wは職業価値観を13尺度で測定します。(表1)

職業価値観とは、職務上いかに行動すべきかについて個人が抱く比較的永続的な信念です。人はこれを通じて自分の職務や仕事環境を様々に評価し、その結果が様々な態度や意見、行動となって現れます。つまり、職業価値観は、職業選択、職務満足度やモチベーション、延いては勤務態度や業績などに大きな影響を与えます。

活用事例1:若手社員の早期離職①

たとえば、「若手社員の早期離職」の問題にも価値観が絡んでいます。図1は、ある会社の入社3年以内の若手社員について、退職者と在職者の入社時のV@Wの平均値を比較したものです。人数が少ないので、こういうプロファイルの人は退職しやすい、という確固たる結論を導くことはできませんが、この会社の風土との関係で思い当たるところ、改善したいところについて社内での議論を深める一助になったそうです。

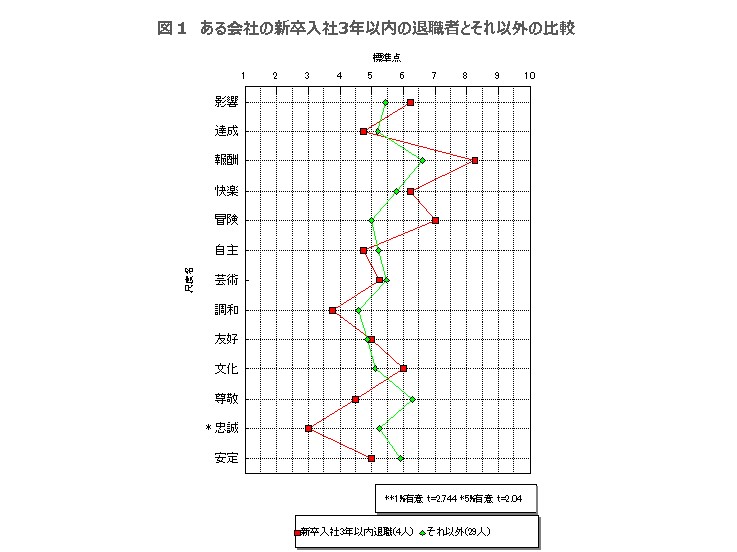

活用事例2:職務業績との関係

もう一つ、V@Wの活用事例をあげましょう。職務業績との関係を分析した事例です。 製造および小売業界3社の営業職社員165名にご協力いただきました。業績評価データに基づいてサンプルをH(高評価)、M(中評価)、L(低評価)の3群に分け、それぞれのV@Wの平均値を比較したのが図2です。「達成」と「芸術」で有意差が見られました。H群が成功すること、それによって評価を受けることに価値を置いているのは、営業職という職種を考えると頷ける結果です。

それでは、その「達成」価値観が低い人は営業職として不適格だと言ってしまってよいのでしょうか?

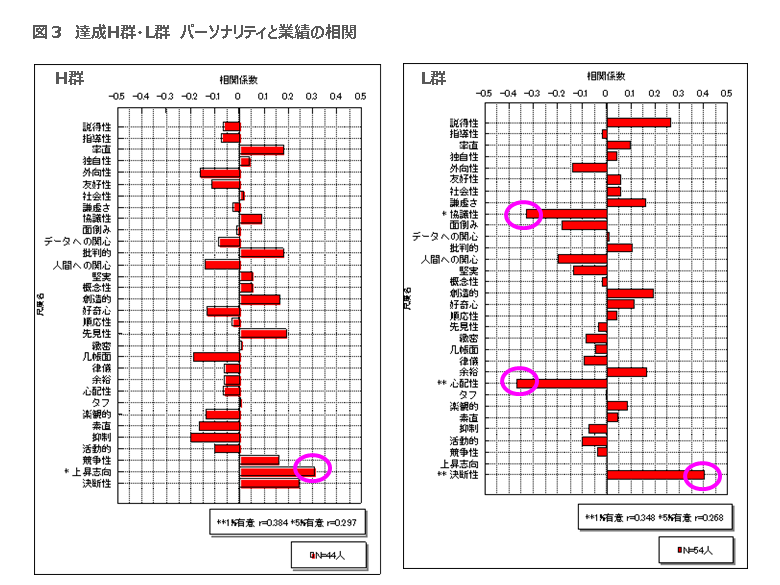

サンプルの165名はパーソナリティ検査OPQも受検していました。そこで、165名を、「達成」価値観7点以上の群(達成H群)と4点以下の群(達成L群)に分けて、それぞれで業績とOPQの相関を調べました。その結果が図3です。

図3の二つのグラフを比較すると、32尺度中16尺度で相関の方向が逆転しています。つまり、「達成」価値観の高低によって、業績に関連するパーソナリティ特性が大きく異なる、それぞれのやり方がある、ということです。

具体的に言うと、達成H群では、「上昇志向」の尺度が最も効いていました。一方、達成L群では、「上昇志向」は関係なく、「決断性」「心配性(-)」「協議性(-)」に有意差が見られました。「達成」価値観が低くても、大事な場面でも落ち着いていて自分で素早く決断する人は業績が高い傾向がありました。

上司が指導する際、これらのポイントを踏まえると、より効果が上がる可能性があります。

活用事例3: 若手社員の早期離職②

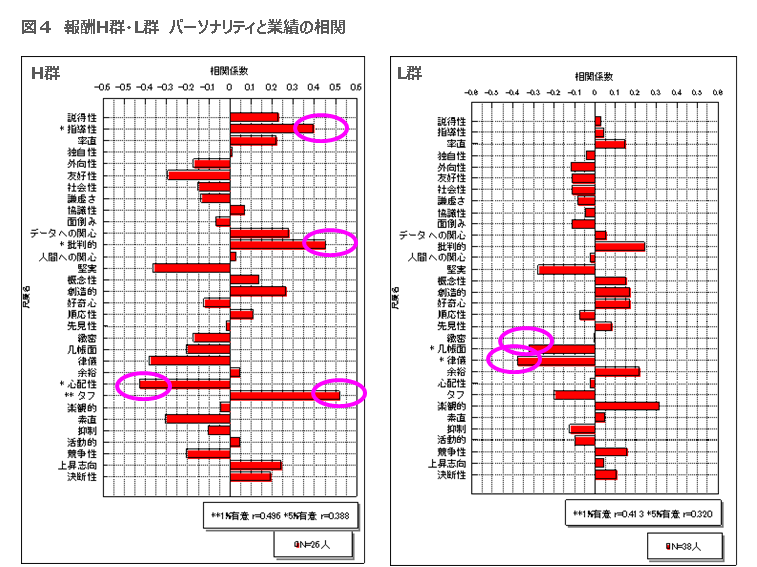

もうひとつ分析結果をご紹介します。「若手社員の早期離職」の1つの原因として、給与水準が取り上げられることが多いです。先の図1でも、「報酬」価値観の平均値は、在職者より退職者が高いという結果でした。しかし、給与を上げることは個々の管理職の立場では難しいです。では、「報酬」価値観の高い人をどう指導すべきなのでしょうか?サンプルは製造業99名です。V@Wの「報酬」の7点以上を「報酬H群」、4点以下を「報酬L群」として、それぞれのグループで業績とOPQの関係を調べた結果を図4に示します。

報酬価値観の高いグループで、業績と相関していたのは「タフ」「批判的」「指導性」「心配性(-)」です。グループのリーダーの役割を与えることが考えられます。一方、報酬L群で業績と相関していたのは、「几帳面(-)」「律儀(-)」です。指導において細かいことを言わないほうがよいかもしれません。

おわりに

以上の分析結果は、限られたサンプルに基づいた結果であることにご留意ください。価値観は人の持ち味の比較的表層にある概念ですので、組織風土との関連が強く、組織によって結果が変わる可能性が高いです。ただ、価値観を測定することで、従来のパーソナリティと職務行動の関係分析に新しい視点が加わります。人事データの1つに職業価値観を加え、それぞれの組織で分析・考察することをお薦めします。(参考文献)

堀博美・小川友美(2010)職業価値観測定の意義に関する一考察 ~職位・職務業績との関係~ 日本産業・組織心理学会第26回大会発表論文集