実は、このようなテストの歴史は旧約聖書の物語まで遡ることが可能です。登場人物の一人であるギデオンは、自分の軍の志願者が多すぎるという問題に直面していました。そこで彼はまず、戦争の危険性を説くことで志願者の選抜を行いました。次に「川の水を飲ませる」という試験を課し、周囲を警戒しながら水を飲むという行動を取った者を評価しました。

企業で最初にテストが用いられたのは、第一次世界大戦勃発後です。大戦の中で多くの人々を選別することにおいて、テストは重要な役割を果たし、それが後の「企業のニーズにより適したテストの開発」につながりました。

今回は、OPQがどんな目的で、どのような調査・研究を経て開発されたのか、ご紹介できればと思います。

OPQ開発の目的

OPQは1981年から1984年にかけ、イギリスで開発されました。それまでイギリスには、「企業の職業場面に使うことを目的としたパーソナリティ検査」というものは存在していませんでした。現存する多くのテストは、学生グループをトライアルの対象としていたこと、また臨床心理学の観点から開発されていたため、職業場面での利便性はやや欠けていました。そこで、できるだけ心理学の専門用語を使わず、人事担当者が広く扱えるような職業場面用のテストとして、OPQの開発がスタートしました。

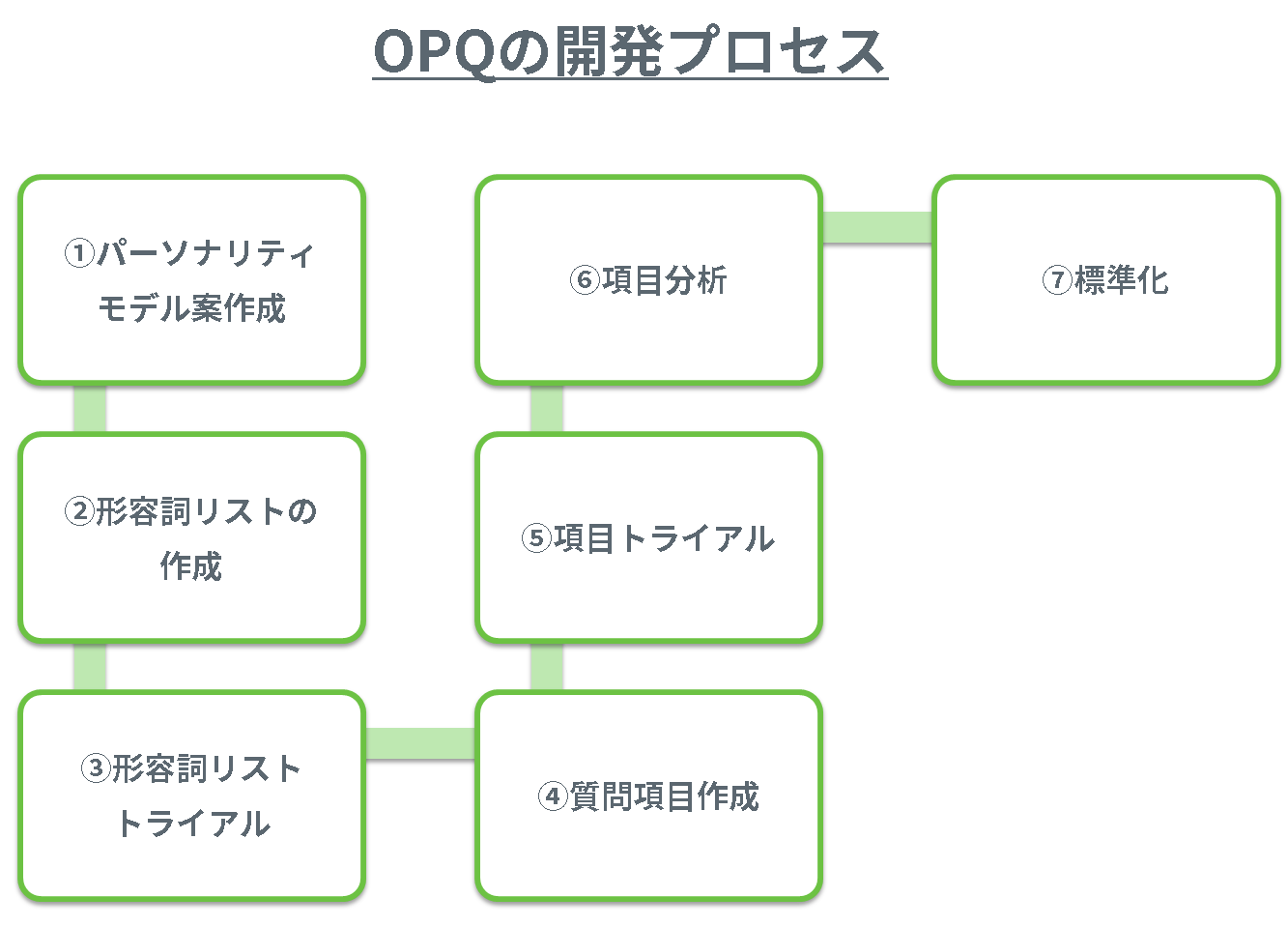

開発のプロセス

質問紙形式の心理測定検査を開発する際の、科学的アプローチに即したプロセスが設計されました。官民を問わない複数組織に協力を依頼し、「優秀者に共通する行動は何か」という調査・検証を経て、尺度を形成していきました。その後、各尺度を測定するための質問項目を作成し、尺度との相関を算出する、というサイクルを繰り返しました。

① パーソナリティモデル案作成

開発協力企業の助力を経て、人事評価データの収集や管理職層へのインタビューを行いました。

【収集したデータ】

・職業場面に関連する全ての検査とパーソナリティモデル

・パーソナリティ尺度と職務業績間の関係に関する妥当性データの検証

・人事評価データ(アセスメントセンターの実施や面接の判断基準・人事考課項目など)

【インタビュー調査】

管理職に対してレパートリー・グリッド調査(優秀社員と非優秀社員を比較しながら、成功に必要な要素を明らかにしていく手法)を行いました。この調査から約800の構成概念が抽出され、検査項目のプールが作成されました。

上記のプロセスに約2年が費やされ、45尺度のパーソナリティモデル案が作成されました。

② 形容詞リストの作成

各尺度を測定する項目を作るため、形容詞リストを作成します。第一次モデル案の各尺度について6個ずつ、さらに重要であると考えられた70個を追加し、合計で340個の形容詞リストを作成しました。

③ 形容詞リストトライアル

開発協力企業の社員約500人を対象にトライアルを実施。データ分析結果や専門心理学者の意見を踏まえ、32尺度が選定されました。

④ 質問項目作成

尺度の検証のため、2000個以上の項目が執筆されました。さらにその中から、【曖昧でないこと】【一般的な職業に関連すること】などの基準に基づいて、項目トライアル用に1500項目が選択されました。

⑤ 項目トライアル

1500項目を4種類の形式に分け、開発協力会社の社員700名以上に対してトライアルを行いました。

⑥ 項目分析

項目分析によって、各項目とすべての尺度との相関を計算しました。項目選択においては【自尺度との相関が高く、かつ、他尺度との相関が低いこと】を、尺度選択においては【各項目が、全体として同じ概念を測定しているか(内的整合性の高さ)、値が異なる版でも一貫しているか】を基準としました。基準に満たない項目を排除し、最終モデル(尺度)が完成しました。

⑦ 標準化トライアル

1983 年 11 月から1984 年2月にかけて、さらに幅広い職業層からデータを取るため、サンプル1000人を対象に第二次トライアルを実施しました。再度項目分析を実施し、項目を精選。最終的な信頼性の検証を行い、標準化された最終版が完成しました。現在も妥当性を担保できるよう、日々研究を積み重ねております。

日本語版のOPQは1988 年にデビューしました。英語版の翻訳からスタートし、日本独自のトライアルと項目分析を繰り返すことによって英語版と同等もしくはそれ以上の信頼性と妥当性を確保した検査が完成しました。

おわりに

このように、OPQは国や文化の影響を受けない普遍的な職務行動をとらえるアセスメントツールとして設計され、多くの言語に翻訳・翻案されてきました。より詳しい解釈や、学術的なバックグラウンドにご関心がある方は、是非OPQ解釈コースやパーソナリティ&アビリティアセスメントコースの受講をお勧めします(申し込み受付中のトレーニングはこちら)。

少々マニアックなテーマではありましたが、当社の強みでもある「グローバル展開」と「妥当性」についてより知識を深める機会となれば幸いです。 近年、競争が激化するグローバル市場において、新たな事業やサービスを生み出すことはどの企業にとっても重要な経営課題となっています。さらに、私たちが現在直面している新型コロナウィルスの蔓延によって、これまでの価値観や生活様式を揺るがす大きなパラダイムシフトが起こっています。このスピーディな変化にさらされる社会で、新たな付加価値を生み出すイノベーティブな人材はますます求められる一方、多くの企業でそういった人材は不足しており、イノベーティブな人材の獲得・発見・育成が急務であるといえます。

イノベーション人材はどこにいる?どんな人?

「イノベーション人材」と聞いて、みなさんはどんな人を想像しますか?パナソニックの創業者・松下幸之助、Appleのスティーブ・ジョブズなど著名な創業者が思い浮かぶ人も多いと思います。時代を築く寵児となるイノベーション人材はそうそう存在するものではない、とも思うかもしれません。しかし、ある調査によれば、実は17人に1人は真のイノベーターのポテンシャルを持っているのです(The 2012 Talent Report、CEB2012)。およそ5.8%ですから、イノベーション人材のポテンシャルを持つ人はみなさんの組織にもいる可能性があります。イノベーションの研究で著名なクリステンセンらによれば、イノベーターにとって重要なスキルは次の5つです:関連づける力、質問力、観察力、実験力、ネットワーク力

では、イノベーションを起こす人材はどんなパーソナリティなのでしょうか?

イノベーション人材のパーソナリティ

当社は2016年にイノベーション人材の行動特性を明らかにするため、パーソナリティ検査OPQを用いて定量化する研究を行いました。この研究では、イノベーション人材を「独立起業家」及び「企業内新規事業創造人材」と定義しました。研究概要は以下の通りです。

【調査期間】2015年~2016年

【対象】

①独立起業家 36人

②企業内新規事業創造人材 179人

(メーカー6社64名、商社1社41名、金融1社34名、通信1社14名、サービス5社13名、メディア1社7名、IT4社6名)

【結果】

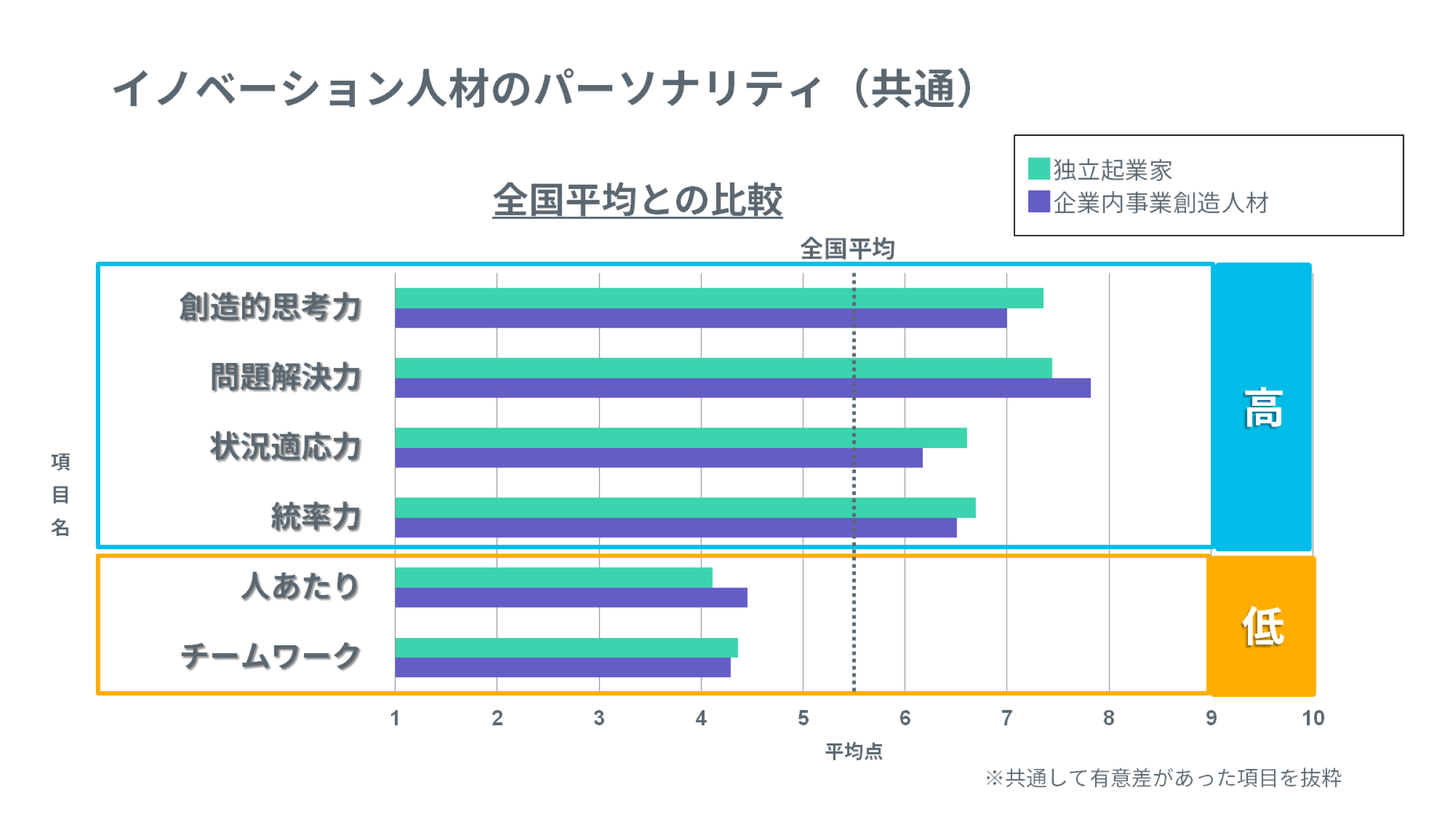

●イノベーション人材は共通して、

‐論理的かつ新たなアイデアを発案するのが得意(問題解決力+、創造的思考力+)

‐環境変化に強い(状況適応力+)

‐協調性は低いが、強いリーダーシップを発揮する(人あたり‐、チームワーク‐、統率力+)

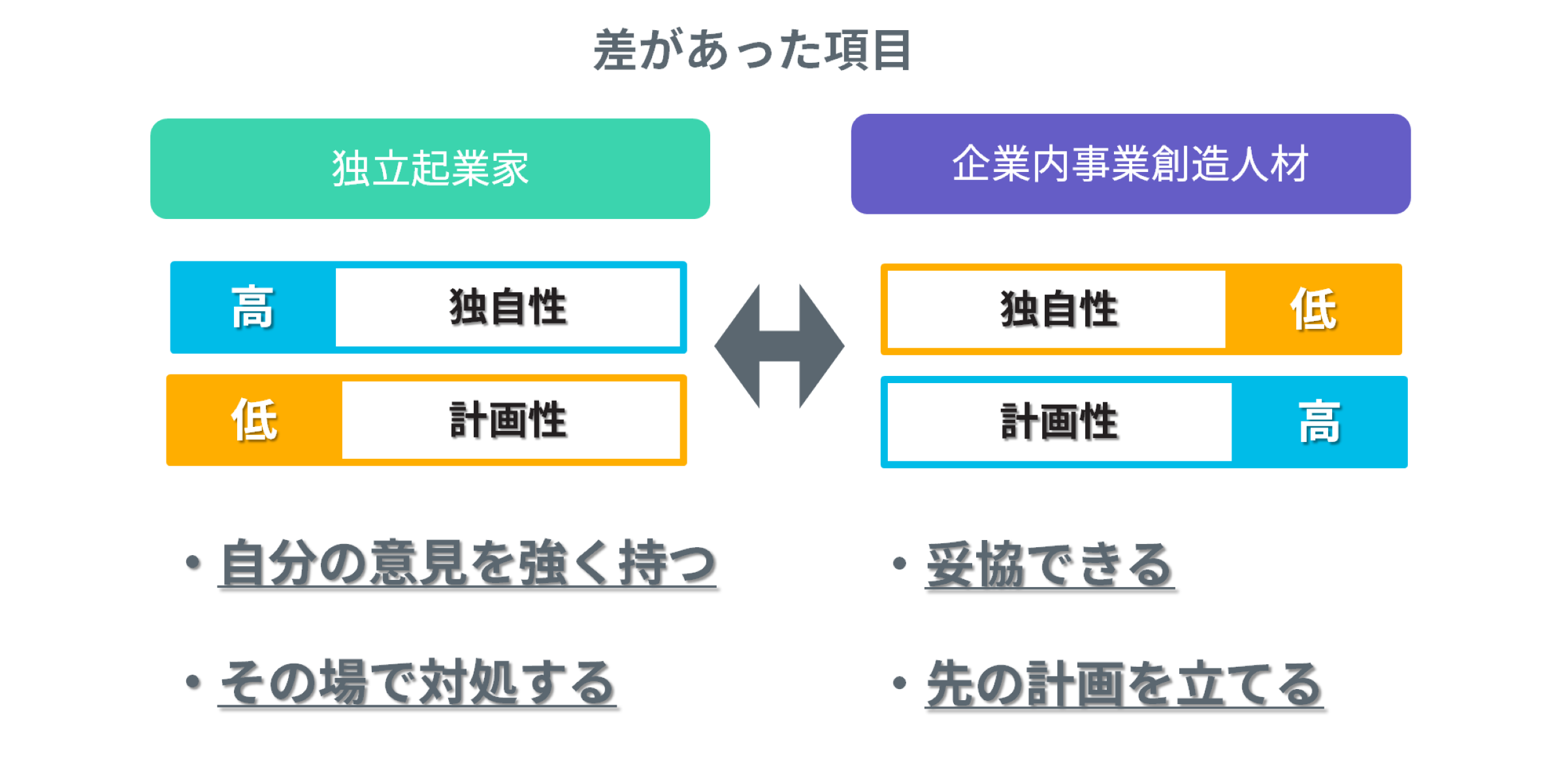

●独立起業家と企業内新規事業創造人材を比較すると、

‐独立起業家は自分の信念がより強く、目の前のことに取り組む(独自性+、計画性‐)

‐企業内新規事業創造人材は妥協ができて、より長期的なスパンで物事を見る(独自性‐、計画性+)

イノベーション人材の発掘・活用にむけて

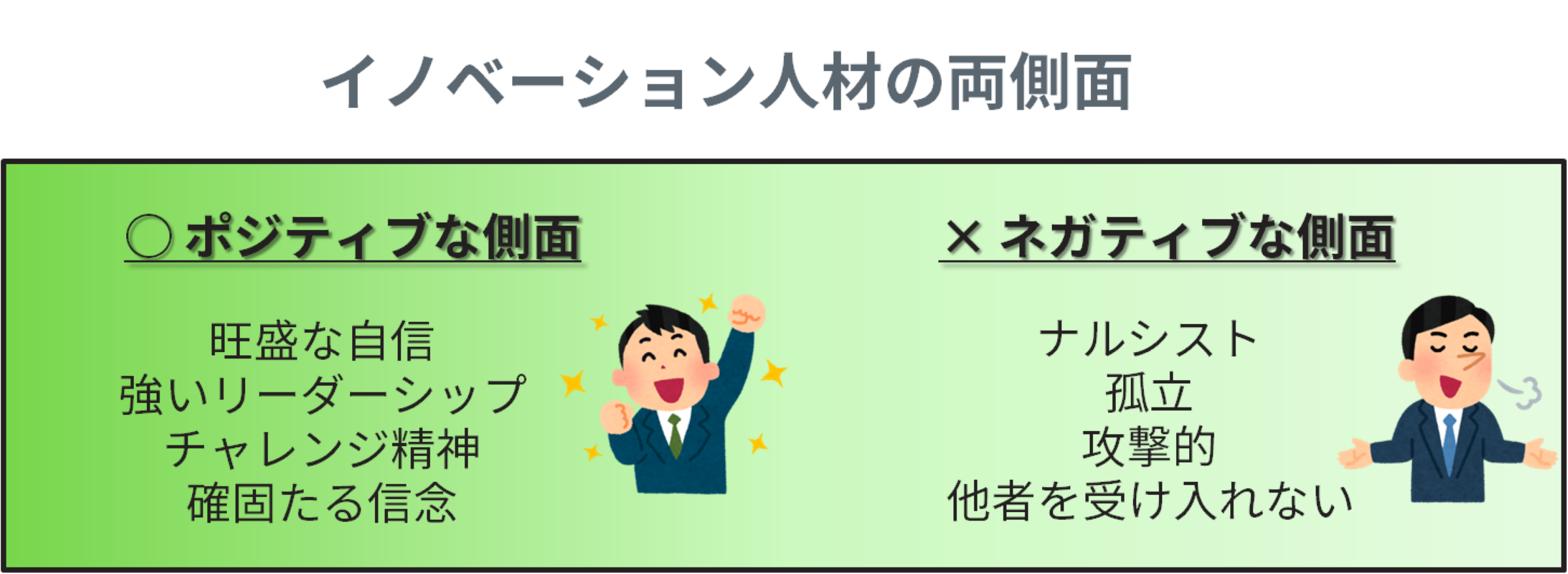

研究結果から、イノベーション人材は共通する強い特徴を持っていることが分かりました。この特徴は、「とても優秀である」というポジティブな見方で捉えられる場合もあれば、ネガティブな見方をすることもできます。

これら両側面を理解することで、見過ごされていたかもしれないイノベーション人材を発掘、採用することができるかもしれません。

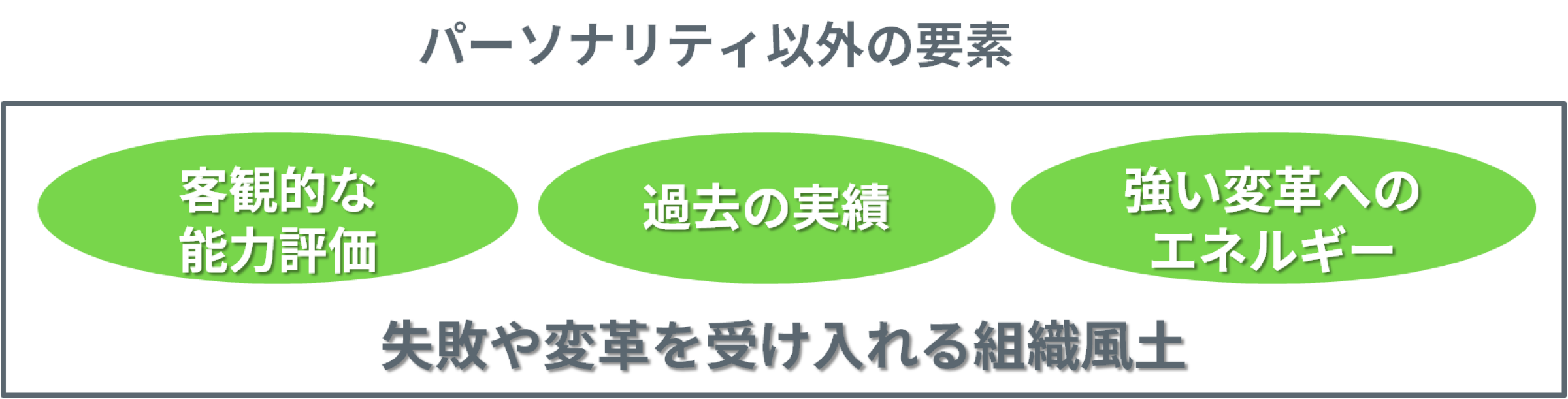

また、イノベーション人材のポテンシャルはパーソナリティだけではなく、他にも重要な要素があります。知的能力を含めた能力評価も重要ですし、実際に改革・変革を起こした過去の実績の有無も関係するでしょう。また、今あるものを変えていきたい、という強いエネルギー、ある種の使命感や意欲を本人が強く持っているかも重要です。最後に、いくらポテンシャルを秘めていても、それを発揮できる環境がないと結局イノベーション人材を活かしきれません。失敗を許容できる環境、また変革を受け入れられる組織風土でこそ、イノベーション人材のポテンシャルが顕在化します。

人と環境の両面からイノベーションを生み出す組織づくりが必要と言えるでしょう。

※引用文献:石橋 加奈子・堀 博美(2016)新規事業創造人材の行動特性に関する一考察 産業・組織心理学会 第32回 未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。

私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

どのように測定するか

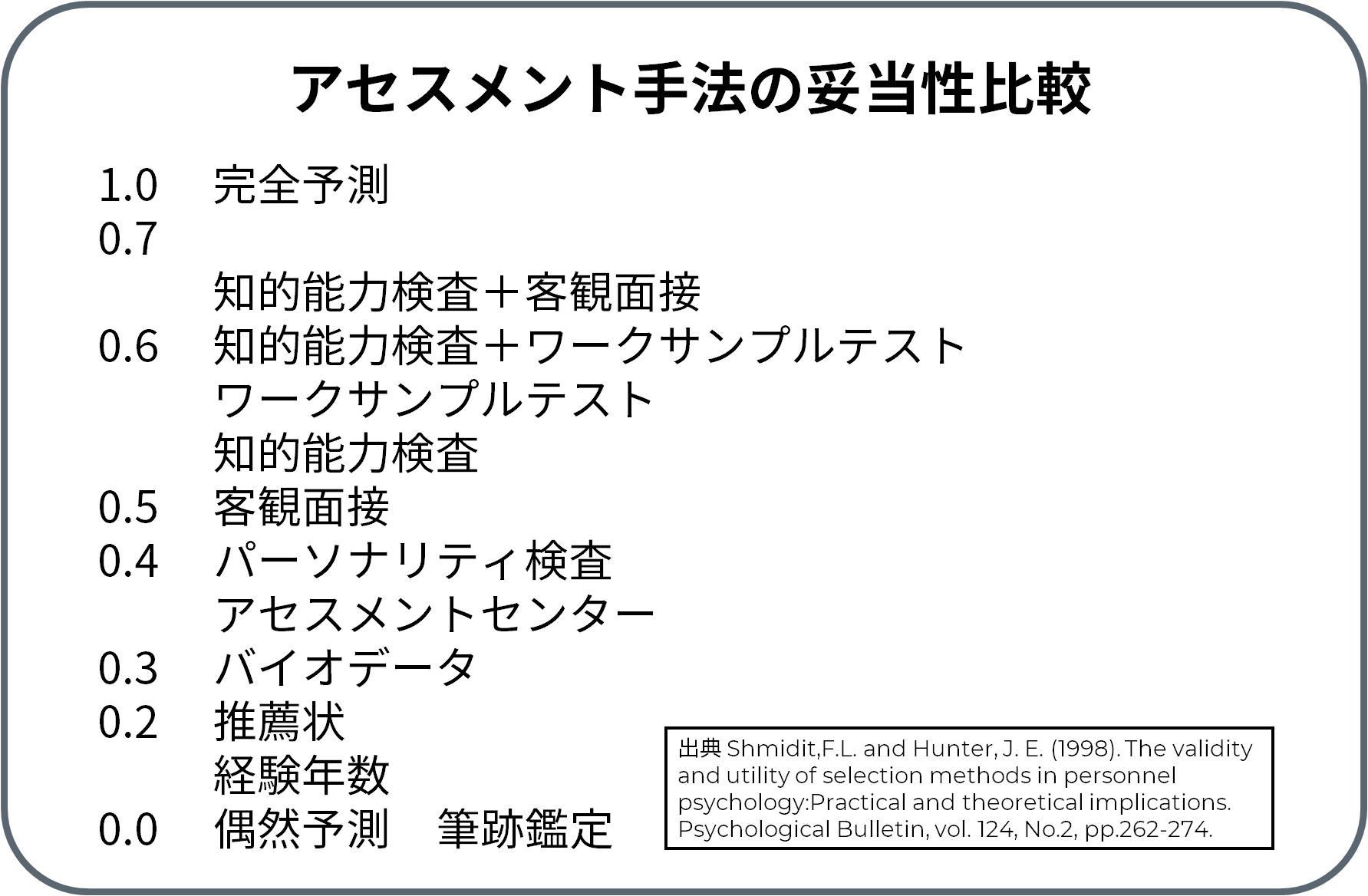

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。