インターンシップは学生の志望度を上げるために欠かすことができない採用施策となりました。本コラムでは、インターンシップをどのように他社と差別化するか、インターンシップによってどのように学生の満足度をあげるかについてのポイントをお伝えいたします。厳しい採用競争を勝ち抜くヒントになれば幸いです。

最近の学生が就活時に求めるものは?

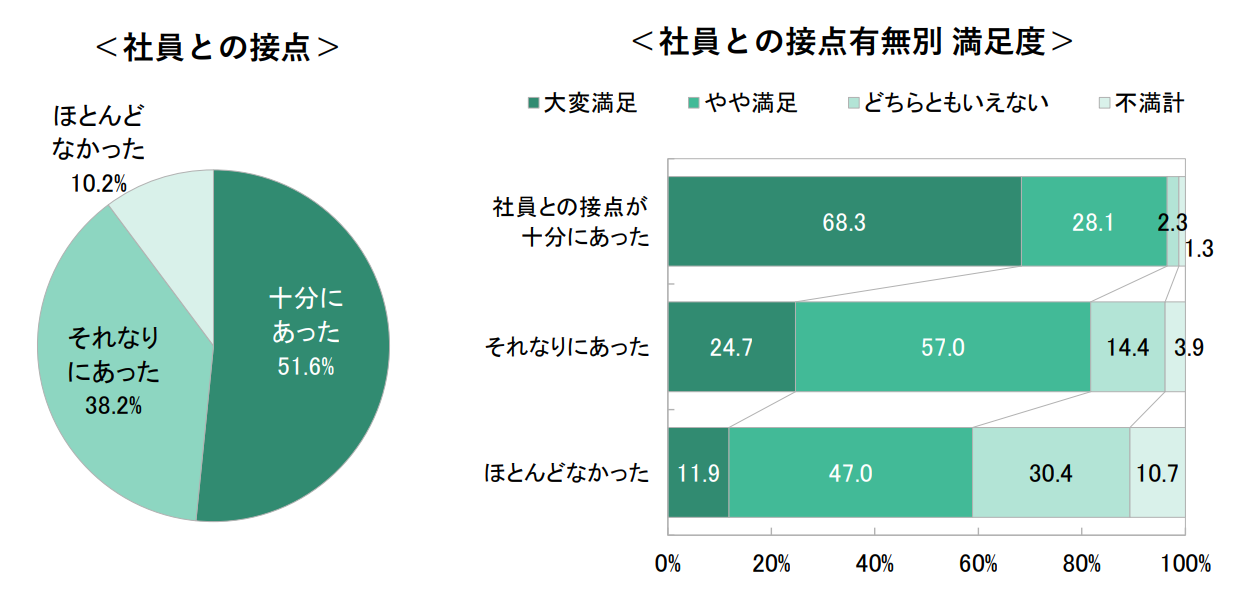

約8割の学生が参加するインターンシップ。最近の学生は企業情報を知るだけでは満足しません。どんな仕事を経験でき、何が学べるのか。その企業での経験が自分のキャリアにどんな利益をもたらすのか。獲得できるスキル、キャリアパス、ワークライフバランス、エンプロイヤビリティ、生涯賃金など自分のキャリアを考えるための情報を求めています。インターンシッププログラムでは、幅広い社員との深いコミュニケーションや模擬ではない実際の就業体験など、学生が企業や職務、社員に関するリアルな情報を得られる機会を作ることが満足度と志望意欲の向上につながります。株式会社キャリタスの調査でも、社員との接点の有無が学生の満足度に影響すると報告しています。

では、社員との接点はどのようによい影響を及ぼしているのでしょうか。

現場社員との接点があるメリットは

社員を囲む座談会、社員と一緒に行う課題や職務などがよく行われている現場社員との交流施策です。これら施策の目的は、入社後の仕事内容やキャリア観をよく理解し、自分が働く姿を鮮明にイメージしてもらうことにあります。

交流する社員として社歴の浅い若手社員を起用することをお勧めします。理由は、社員が自分の就職活動の経験をより具体的に話すことができるからです。若手社員が自社を選んだ理由や入社直後の実際の取り組みを実感を持って話すことで、学生は入社後の自分をイメージしやすくなります。

具体的な入社後のイメージを持つことができれば、不安の解消、志望意欲の向上、本選考への応募につながっていきます。

次年度の採用に向けて、インターンシップや本選考までの繋ぎ止め施策を見直される際には、若手社員含む現場社員との交流が十分に盛り込まれているか、ぜひチェックしてみてください。

日本エス・エイチ・エルでは、応募者の価値観を捉えるアセスメントなど、インターンシップでご活用いただけるツールやその活用方法の情報提供を行っています。ご関心のある方はお問い合わせください。

人が人を評価する時、評価者の認知に様々なバイアスがかかります。同じ場にいて同じ応募者を評価していても、評価者が異なれば受ける印象も異なります。その印象が合否に影響を与えると、評価者によって結果が大きく変わってしまう可能性があります。

評価者による評価のブレを大きな課題と見なしている企業の中には、機械的なAI評価などを導入している例もあるでしょう。では、人が人を評価しつつ、評価のブレを減らす方法はないのでしょうか?

今回は人が評価をするにあたり、印象評価を回避する方法についてご紹介します。

印象は言葉ひとつで大きく変わる

印象形成という概念を定義したアッシュ(Asch,S.E)は、人の特徴を示す単語のみを複数提示した時、人物イメージがどのように形成されるのかを実験しました。片方の実験参加者群には

「知的な・器用な・勤勉な・温かい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて、このような特徴を持つ人に対する全体的な印象を聞きました。

もう片方の群には

「知的な・器用な・勤勉な・冷たい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて印象を聞きました。7つのうち6つは同じ単語です。

「温かい」と「冷たい」のみを入れ替えただけでしたが、結果は大きく異なりました。「温かい」群は人物イメージに関して望ましい印象を持った一方で、「冷たい」群は望ましくない印象を持ったのです。

この実験でいう「温かい」「冷たい」のように、一部の特徴に対する印象が非常に良い(または悪い)場合、他の特徴に対する印象もそれに引っ張られてしまうことがあります。この現象をハロー効果(光背効果)といいます。

さらにアッシュは、特徴の提示順序によっても印象が変わることを示しています。良い情報を先に提示し、悪い情報を後から出した群と、先に悪い情報を提示した群とを比較した結果、前者は後者よりも全体的に望ましい人物イメージを持ちました。これは最初の印象がその後の印象形成に大きな影響を与えることを示します。

このように、言葉ひとつ、順番ひとつでその後の印象は大きく変わってしまうのです。

印象評価によるブレを減らす方法

複数のタスクを同時並行で実施している場合、1つのタスクに集中している場合よりも印象評価になる傾向があります。面接を行っているその場で質問を考え、応募者の話を聞き、合否を評価しようとする場面はまさに複数タスクの同時実施状態です。このような場合、第一印象に引っ張られやすくなったり、一つの言葉に引っかかってその後の印象が良く(悪く)なりすぎてしまったりする可能性があります。これを防ぐためにも、評価は面接の後に行うことをお勧めします。

当社は面接評価のステップを「観察」「記録」「分類」「評価」の4つに区切っています。面接の場で行うのは観察と記録のみです。評価者自身の判断は一旦置いておきます。あくまでカメラのように、応募者の言葉や行動をとらえ、記録していきます。

そして面接が終了した後、集中できる環境で評価まで進めていきます。記録した言動の中に自社の採用要件とリンクするものがあるのか、どの要件に当てはまるのかを分類していきます。そして要件ごとに分類された言動を見て、そのレベルを評価していくのです。

面接の評価結果は合否に直結します。評価者に起こるバイアスの存在を認識し、面接を行っているその場での評価を避けることで、評価者による評価のブレを減らす効果が得られるでしょう。

参考:Asch, S. E. 1946 Forming impressions of personality. journal of Abnormal and Social Psychology,41, 258-290. クライアント からよくいただく質問の一つに以下のようなものがあります。

「OPQの受検結果は変化するのか」。または、「同じ人が数年後にOPQを受検したら、その結果はどのように変化するのか」。

この質問へ端的に回答すると、【変わるものもあれば変わらないものもある】です。

パーソナリティは変わるのか

パーソナリティは「ある程度変化することがあるが、ある永続的な特徴は安定している」とされています。故に、当社のパーソナリティ検査「OPQ」の結果も、変化する側面がある一方で比較的安定性を持っています。OPQは、一度受検した結果は12ヶ月から18ヶ月は有効です。ただし、受検者本人を取り巻く環境が大きく変化した場合は、その期間内であってもOPQの結果は変化すると考えられます。「大きな環境の変化」には、異動や昇進、業務内容の変化等が挙げられます。

OPQはあくまで「自己認識」の結果です。異動や昇進によって業務内容が変わり、求められる能力や行動が変化したことによって、自身の自己認識に変化が起こると、その変化は受検結果にも表れます。

パーソナリティはどう変わるか

例えば、今まで営業部門にいた人が経理部門に異動になったとします。営業部門では必要だった「大胆さ」や「勢い」は求められなくなり、それまで気にしていなかった「緻密さ」や「正確さ」が求められるようになりました。すると、関連するOPQ30因子の「決断力」・「行動力」、また「計画性」「緻密」の得点に変化が出てくることがあります。異動後に求められる行動に関連する得点が高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。理由は、OPQがあくまでも「自己認識による自己理解像」だからです。周りの人が「計画性」「緻密」に関して優秀で、自分は「緻密さ」や「正確さ」が低いと痛感すると、実際の出来に関わらず、それらの得点は低く出ます。業務内容が変わってもその変化に関連しないパーソナリティは、自己認識に変化が起こらず受検結果に変化は生じにくいと考えられます。つまり、大きく環境が変化したとしても、全ての因子が大きく変化して別人のような受検結果になるということは考えにくく、特定の因子は変化したが、その他ほとんどの因子は変化していないという結果になることが大半であると考えられます。

従って、冒頭の「OPQの受検結果は変化しますか?」という質問には、【変わるものもあれば変わらないものもある】という回答になります。

採用時にパーソナリティを測定する意味

大きな環境の変化でパーソナリティが変化するのであれば、「学生」から「社会人」はとても大きな環境の変化といえます。採用時のパーソナリティ受検結果が入社後に変化しうるのであれば、新卒採用時にパーソナリティを測定する意味はあるのか?答えは、【あります】。

パーソナリティは仕事の成否に大きく影響を与えることが過去の様々な研究から明らかにされています。そのため、新卒・中途関わらず採用時にパーソナリティを見極める(測定する)ことは合理性があると言えます。

その上で、パーソナリティ検査を採用時に行う一番の目的は「効率化」です。パーソナリティを測定する手法は質問紙法の他に面接やシミュレーション演習(グループ討議など)等多々ありますが、それらは質問紙法に比べて時間とコストがかかるというデメリットがあります。

採用時のパーソナリティ検査で明らかに不向きな人をスクリーニングして、面接やシミュレーション演習に呼び込む人を絞り込む。面接では事前に受検者の特徴を大まかに把握して効率的に情報収集(入社後懸念点になりそうなことについての質問)を行うなど、パーソナリティ検査結果を活用することで、短期間に効率的かつ合理的な人材選抜を行うことができます。(パーソナリティ検査の活用方法については、過去のコラムも参照してください。)

スクリーニングされた人の中には、入社後にパーソナリティが変化して活躍できた人が含まれていたかもしれません。しかし、前述の通りパーソナリティはある程度安定しています。「効率化」を考えると、入社後の変化を期待して現状不向きな人を採用するよりも、現時点で向いている人を採用する方が、入社後の不適応などに繋がりにくくなります。

パーソナリティは環境の影響を受けて変化をすることは事実ですが、ある程度安定していることも事実です。そのため、採用時のパーソナリティから入社後の活躍を予測することは合理的であると言えるでしょう。 「就職プロセス調査」(リクルート就職みらい研究所実施)によると、2024年3月1日時点の就職内定率は40.3%で前年から10.0ポイント増えているとのことで、採用選考の早期化が日経新聞で指摘されていました。ただ内定率が4割といっても、完全に採用が終わっている企業は僅かで、多くは4月以降も引き続き選考がおこなわれます。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。

「早期化」「長期化」で新卒採用はもはや消耗戦

3月に入り、いよいよ25卒の選考が本格化してきました。新卒採用は引き続き売り手市場が継続する見通しです。各種調査からは、企業の選考開始時期は年々早期化する一方で、目標人数に対する充足率は下降傾向にあることが示されています。人口減少や、就活に対する学生の動向の変化、有効求人倍率の上昇など、背景には様々な要因が考えられますが、いずれにせよ企業は採用目標人数の確保のため、採用活動を早期化・長期化せざるを得なくなります。

ここ数年来、新卒採用は多くの企業で消耗戦が展開されています。採用目標数がコロナ禍前の水準に戻りつつある中、従来通りの採用スキームで、期間を早期化・長期化させなければならないのですから、消耗戦になるのは間違いありません。

そこで私から一つ提案をさせて頂きたきたく、このコラムを書きました。タイトルの通り、御社も思い切って新卒採用の選考ステップを減らしてみてはいかがでしょうか。

選考ステップを減らすことによるメリット

新卒採用が消耗戦の様相を呈しているのは、従来通りの採用スキーム(選考ステップ、採用人数)のまま、選考時期が早期化・長期化していることが要因です。早期化・長期化の潮流は1社だけの力ではどうにもなりませんが、採用スキームは各社各様ですから、まず取り組むべきはここの見直しということになるでしょう。早期化・長期化に割かれる工数の分だけ選考ステップを減らし、トータルでの工数を最適化する――。これが「選考ステップを減らしましょう」というご提案の要旨です。

また、選考ステップの削減は、企業側の工数削減のみならず、応募者の満足度向上にも寄与します。Thinkings株式会社が24卒学生に対して実施した調査では、選考参加意欲が下がった要因として、「選考ステップが多い」が、「面接官の態度が悪い」「企業の評判が悪い」といった項目を押さえてダントツの1位となっています 。1

選考ステップが多いことで応募者の選考参加意欲が下がり、途中離脱に拍車をかけ、採用目標人数はますます遠ざかります。

選考ステップを見直す際の要点

新卒採用の選考はおおむね下記のようなステップで構成されています。「エントリー」⇒「エントリーシート・適性検査」⇒「一次選考」⇒「二次選考」⇒「最終選考」⇒「内定」

具体的にこの選考ステップのどこを減らせばよいか。結論から言うとどこでも良いのです。肝心なのは選考ステップを通じて、「いつ」「何を」「どのように」見極めるかをはっきりさせた上で取捨選択に臨むことです。

例えばA社では、自社の求める人物像が「リーダーシップのある人物」だったとします。この要件に合致するかを、一連の選考ステップの中で「いつ」「何を」「どのように」見極めるか整理し、選考を合理化して、工数を削減することができます。

まず、「リーダーシップ」の具体的な定義とレベル感を整理します。採用要件定義により、「何を」見極めるかをクリアにすることが可能です。

検討の結果、自社の求める「リーダーシップ」とは、「積極的にコミュニケーションが取れ、他者への説得行動が得意で、実際にそのような経験のある人物」であると合意がとれました。

これに基づき、選考ステップを通じて、

➀ コミュニケーション力がある

➁ 説得力をもって物事を説明できる

③ リーダーシップを発揮した経験がある

の3点を確認します。

次に、これらの確認項目を「いつ」「どのように」に評価するか決定します。

まず、エントリーシートでリーダーシップを発揮したエピソードを書いてもらい、適性検査では、本人の性格傾向から、➀、➁の行動特性を確認することとしました。

1次選考では、グループディスカッションを実施し、➀、➁の実行動を観察します。

2次選考では、1時間の面接を通じて、エントリーシートに書いてもらった③の経験を掘り下げることとします。またこの際の受け答えを通じて、➀、➁についても評価を実施します。

以上をもって見極めたい事項を十分に確認できることが判ったため、最終選考のステップは不要と判断し、ステップを1回分減らすことができました。

おわりに

脈々と受け継がれてきた自社の選考ステップも、その実態を改めて見直してみると、同じ内容が重複していたり、求める人物像の見極めに寄与しない要素が含まれていたということはよくあることです。見直しの結果、選考ステップを減らさない、という結論に至ったとしても十分な成果です。これまであまり整理がされていなかったものを再整理し、一つ一つに意味づけを行えば、工数負荷に応じた支援も引き出しやすくなるかもしれません。

「いつ」「何を」「どのように」見極めるか。ぜひ一度、この観点で選考ステップを整理してみてください。もちろん、必要とあればいつでも私達がお手伝いいたします。

思い切って選考ステップを減らしましょう。

1 Thinkings株式会社. 24卒就活生の選考に関する意識調査レポート.https://hr.sonar-ats.jp/24research_wp p.3( 2024.3.8参照 )

はじめに

統計分析は以前に比べてかなり身近なものになりました。無料の統計ツールが広く利用されるようになり、数値データを入れれば簡単に分析結果が得られるようになった時代だからこそ、改めて「何のための分析なのか」を考えることが必要なのです。「何を知りたいのか」を明確にする

「今年の内定者はなんだか例年と印象が違う」そう感じたとき、手元にパーソナリティテストの受検結果があればそれを分析することで、その印象が正しいかを検証できます。

しかし、その検証方法は、「何を知りたいのか」によって変わってきます。

①どこが違うのか知りたい → 例年の内定者との比較

②なぜ違ったのか知りたい

・広報を変えたから? → 例年の応募者と今年の応募者の比較、今年の応募者の応募経路別比較

・各選考の評価基準を変えたから? → 各選考の合格者と不合格者の比較

・面接官にきちんと評価基準は伝わっていたのか? → 面接官ごとの合格者と不合格者の比較

・今まで内定していたような人は辞退してしまったのか? → 辞退者の傾向分析

このように、「何を知りたいのか」によって、「どういう集団に対して」「どのような分析手法を用いるのか」が異なってきます。意味のある分析結果を得るためには、「何を知りたいのか」を意識することが重要です。

「何のために知りたいのか、それを知ってどうするのか」を考える

もう一つ考えておきたいことに、「何のために知りたいのか」「それを知ってどうするのか」があります。つまり、得られた分析結果をどう運用するのかです。運用に落とし込めない分析を行ってもあまり意味がありません。事前に、その分析で結果が得られたらどうするのかをある程度考えておくことも重要です。例えば以下の選考フローを考えてみます。内定者の傾向を明らかにして、一次面接よりも前にその傾向に基づいて絞り込むことを目的に分析します。

エントリーシート→適性テスト(知的能力・パーソナリティ)→一次面接→グループディスカッション(GD)→二次面接→最終面接

内定者の傾向を指標化しようと、統計ツールと手元のデータを駆使して(重回帰分析などで)指標化を試みます。なかなか良い指標にならず、悪戦苦闘しながらやっとのことで数値的に良い指標ができました。

しかし、その指標を算出するために「知的能力テスト結果」「パーソナリティテスト結果」「GD評価」が必要だった場合、その指標で一次面接よりも前にスクリーニングを行うことはできません。その時点では学生の「GD評価」が無く、指標を算出できないためです。

このように、数値的に良い指標を作成しようとするうちに、実際には運用できないものになってしまうこともあります。

ただ、この指標も、GD選考を一次面接よりも前に実施するように選考フローを変えることができれば活用可能です。選考フローの変更も視野に入れられるのかなど、分析を行うときには「その結果をどう使うのか」も意識すると、意味のある分析ができます。

「意味のある」統計分析を行うために

冒頭で述べたように、様々なツールが開発され手元で簡単に統計分析を行うことができるようになりました。データを入れさえすれば何かしらの結果が得られます。簡単に結果が得られるからこそ、苦労して取得したデータがあると、せっかくだからとあれやこれや分析をしたくなってしまいます。あれやこれや分析をすること自体は問題ありません。しかし、何のために行う分析なのか、得られた結果をどう運用に落とし込むのかを事前に考えておかないと、ただ分析しただけで終わってしまいます。

簡単に結果が得られる世の中だからこそ、事前に分析の目的を明確にしておくことが大切なのです。

「何を知りたいのか」「何のために知りたいのか」が明確であっても、それをどうやって分析項目に落とし込めば良いかわからないということも出てくると思います。その際は是非当社へご相談ください。 当サイトではタレントマネジメントやタレントアセスメントにまつわる様々な情報を発信しています。今回は最も普及しているアセスメント手法のひとつ、面接について、これまでご紹介した様々なコラム記事、ハンドブック、各社の事例をまとめてご紹介します。

面接にまつわるお悩みを抱える方はぜひご覧ください。

面接お役立ちコラム

客観面接の基本を知りたい方:

自社の面接を検証したい方:

その他面接を実施する際のお役立ち情報:

面接お役立ちダウンロード資料

各社の面接事例

採用におけるお取り組みをインタビュー等でお話いただいています。インタビュー

おわりに

上記、面接に関する様々な情報が皆様の活動の一助となれば幸いです。さらに詳細を知りたい、人材選抜における課題解決のアドバイスがほしい、という方は当社コンサルタントがご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

この時期は特に25卒採用に向けて、インターンシップや早期選考など既に動かれている企業も多いでしょう。その中でも、エントリーしてくれた学生やインターンシップに参加してくれた学生が、本選考まで来てくれるかどうか、不安に感じられる担当者も多いのではないでしょうか。今回は、学生を本選考まで繋ぎ止めて、優秀な学生に内定承諾してもらうための施策の一つであるリクルーター活動についてご紹介します。皆さまのヒントになればと思います。

リクルーター活動前の事前準備

過去に「リクルータートレーニングとは?リクルーターの役割と育成方法」のコラム記事で、リクルーターに求められる役割を記載しています。① 広告塔としての役割、②審査員としての役割の2つが主となっています。

そのうちの「①広告塔としての役割」は、学生に自社の魅力を感じて振り向いてもらうために重要となってきますよね。この広告塔としての役割をより有効に担ってもらうために、検討するとよいポイントは下記の通りです。

① 誰をアサインするのか

入社1年目~5年目程度の若手をアサインされる企業が多いのではないでしょうか。若手をアサインするメリットとしては、直近で就職活動をしていたからこそ、就職活動での悩み相談ができること。入社後すぐにどういった仕事が待っているのか、生の声を伝えられることになります。

企業によっては主任クラス、マネージャークラスの社員をアサインされるケースもあります。これは、入社直後よりも仕事をして何年か経って、今までどういう仕事をして、どういった実績があるのかという仕事経験を語ることで、インパクトを与えることができます。また、今も同じ会社にいる理由、今後のキャリアはどう考えているのかを具体的に話すことによって、若手から見た自社の魅力とはまた違った視点を伝えることができます。

学生はなかなか、5年後10年後自分がどうなりたいのか、どういうキャリアが良いのかイメージすることは難しいものです。そこで、入社何年か経った社員の話を聞くことで、自身の価値観を広げることやキャリアを考えるきっかけを提供できるでしょう。

② どういう情報を学生に与えるか

学生は説明会やホームページからは、確認できない情報を求めてきます。例えば実際の職場環境や、仕事内容など関心事項は、人それぞれです。

その中でもよく聞かれる質問もあります。例えば、リクルーターの方がなぜ数ある会社の中から、自社に入社することを決めたのか。今後のキャリアはどう考えているのかなど。

他にもポジティブな内容の質問だけでなく、入社後に感じたギャップはあったのか、残業はどのぐらいあるのかなど、ネガティブな質問も聞かれる場合があります。

ポジティブな質問もネガティブな質問に対しても、どう回答すると学生の心を動かせるのか、リクルーターは事前に準備しておくと、学生と接する時間が双方有益になります。

おわりに

昨今は、職種によっては母集団形成自体が難しい時代となっています。母集団形成に注力するだけでなく、自社に興味を持ってくれた学生をどう惹きつけるかも、重要なテーマです。さらには、就職活動時代にリクルーターが良くしてくれたなど好印象があると、学生がいざ入社して自身がリクルーターとして稼働するときに、今度は自分が学生に尽くしてあげようと、自発的に活動してもらえるようになります。つまり、将来のリクルーターを育成することもできるのです。

そのためにも、リクルーターとして稼働される社員の方には、リクルーターがどういう役割で、どういう目的を持っているのかきちんと事前に擦り合わせると良いでしょう。

採用を取り巻く環境が売り手市場と言われ始めてはや数年。採用プロセスの中で応募者の意欲形成を図る企業も増えてきました。しかし、その分面接時間が延びるということは、ほぼありません。面接官は、限られた面接時間で選抜と意欲形成の両輪を回さなければならなくなったのです。

選抜に使える面接時間が短くなった今、効率的に面接を進めるカギはエントリーシート、適性検査結果などの面接参考資料にあります。今回は、面接参考資料を活用するメリットと確認ポイントをご紹介いたします。

面接参考資料を活用するメリット

エントリーシートや適性検査結果を読み込むことで、応募者の人物像を事前にイメージすることができます。人はよく知らない相手の属性(学部やサークルなど)を見て性格を推測してしまうことがあります。例えば運動部は快活、文化部は物静か、などです。しかし、面接参考資料を読むことで応募者個人のパーソナリティを認識し、適切な仮説を持つことができます。その結果、限られた面接時間で質問すべき内容を事前に検討できます。また面接場面ではあれもこれもと確認したくなるものですが、確認事項の優先順位もあらかじめ決めておくことができます。

面接参考資料を用いれば、ぶっつけ本番で面接時間を迎えるよりも、より焦点を絞った情報収集が可能となるのです。

エントリーシートの確認ポイント

ポイントは大きく3点です。①評価基準に関連する記述を探す

ここで記述されたエピソードを主に深掘りし、確認したい能力あるいはポテンシャルの高低を確認してください。

評価基準に関連する記述が見当たらない場合は、本人のアピールポイントを事前に把握した上で、面接で自己PRを聞きましょう。自社の評価項目に関連しそうなエピソードが無いか確認しつつ、評価項目に関連する質問を投げかけてください。

②表現が曖昧になっている部分を探す

例えば「多くのメンバーを説得した」とだけ書かれていたとします。多くの、とは具体的に何名でしょうか。人数によって説得の難易度に差があります。本人の成果を過大評価、また過小評価しないためにも、背景情報はできるだけ具体化させることをお勧めします。

③違和感をもつ点や、より深く質問したい内容を探す

本人は分析力をアピールポイントとして掲げているがそれらしきエピソードは見当たらない、などの状況があれば、面接の中で本人に質問してみると良いでしょう。

また、本人はアピールポイントにしていないけれども、掘り下げれば立派な強みとなりそうな内容というものもエントリーシートに記述されていることがあります。そうした内容がありそうな場合は、ぜひ面接の場で積極的に確認してみてください。

適性検査結果の確認ポイント

続いて、適性検査結果を面接前に確認する際のポイントをお伝えします。こちらも、評価基準に関連する尺度得点を確認します。適性検査の項目と評価基準が必ずしも合致しない場合、相対的に得点が高い/低い尺度を確認し応募者の特徴を掴みます。ここで、適性検査の結果得点別の質問の観点についてお伝えします。

高得点、つまり本人の強みである尺度については、ぜひ面接で「その能力が本当にあるのか、うぬぼれではなく高いのか」を確認するための質問を投げかけてみてください。

また反対に低得点、つまり本人の弱みとなりうる尺度については「自社の基準ラインに到底及ばないくらい低いのか、自社としては問題ないラインなのか」を確認してみてください。

つまりどちらの場合でも、各能力のレベル感を正確にとらえるための質問をする必要がある、ということです。

おわりに

属性等によるバイアスを補正し、事前に仮説が持てれば、短い面接時間で何を確認すべきかがわかります。面接時間を効率的に使うためにも、ぜひ上記ポイントをもとに面接参考資料をご活用ください。 コロナ禍を経て、「はたらく」ことの意味合いが大きく変わってきました。社会全体で人手不足が深刻化しており、生産性の向上と新たな成長分野への人材移動を促す政策が取られています。個人の視点では、キャリア自律やリスキリングというキーワードに代表されるように、キャリア形成は従来の企業主導から、個人が積極的に開発していくものへと変わっています。この傾向により、人材の流動化が一段と高まるでしょう。

一方、企業側も副業・兼業を奨励し、多様な経験から得た知恵を活用しようとする取り組みや社内労働市場(タレントマーケットプレイス)の構築などのように、人事戦略の柔軟性を増しています。同時に、人材の獲得方法についても多様化しており、新卒者だけでなく既卒者の採用にも力を入れる企業や、コア業務を外部人材に委託することで専門知識を活用する企業が増えています。こうした取り組みが、企業と従業員の関係性に大きな変化をもたらしています。

今後は、企業と従業員の結びつきが以前よりも柔軟なものになると考えられます。さらには、プロジェクトごとにチームが形成され、その後解散するような柔軟な組織スタイルも生まれる可能性があります。

採用選考への影響

こうした変化は、採用選考にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来、長期雇用・長期育成を前提とした新卒採用では、カルチャーフィットが重要でした。企業の文化に合致し、長期的に貢献できる人材を見極めるために、面接中心の選考手法が用いられてきました。組織の柔軟性が増し、人材の流動性が高まった場合においても、企業は独自性のあるパーパスによって人材を惹きつける必要があります。「パーパスを共有できるのか」という観点における適合度については、これからも重要で在り続けるでしょう。

より重要になってくるのは能力の見極めです。プロジェクト単位でプロを雇って、完了したら解散するような組織の採用選考では、能力がより一層重要になります。ジョブ型雇用の進展により、成果を評価しやすく、求められる能力も明確になっています。ただし、経験がある人材は競争が激しいため、新たな方法で能力を評価する必要があります。未経験でも適性があり、成果を出せる人材を見つけることが求められます。

その一つの方法が「ワークサンプルテスト」です。業務を模した状況を設定し、実際の振る舞いを評価する手法です。この方法を新卒採用に取り入れる企業事例をご紹介します。

ワークサンプルテストの導入事例

この会社の採用選考の特色は次の3点です。・5つの選考ステップの中で、通常の面接(面接官が質問し、応募者が回答する)は、最終選考の最後の5分のみ。

・その他の選考手法は全てワークサンプルテスト。

・随所に選考のフィードバックが行われる。

具体的な選考ステップと実施内容は、次の通りです。

1次選考:Webテスト

エントリーした後に、知的能力3科目(言語、計数、英語)とパーソナリティの計4科目のWebテストが行われます。約1時間弱の時間で実施され、知識を問うような問題ではなく、短い時間で多くの問題に取り組む能力が試されます。

合格通知と共に、知的能力テストの結果に関するフィードバックも提供されます。例えば計数テストでは、次のようなコメントがあります。

「計数理解テストでは、基本的な計算能力はもちろんのこと、求められている解答を得るために最も効率的な作業手順を案出する能力が求められています。あなたは、短い時間で多くの数的処理を行う力がありますが、ケアレスミスや思い違いで回答してしまう傾向があります。冷静に問題の意味を読み取り、計画を立ててから必要な作業を行うように心掛けるとよいでしょう。」

応募者は選考を通じて自分の能力に関する理解が深まる仕掛けとなっている点が、応募者の惹きつけも意識していることが伺えます。

2次選考:インバスケット演習

インバスケット演習とは、デスクワーカーの情報把握や業務計画、分析・意思決定に関する能力を測定するために開発されたワークサンプルテストの一種です。通常、管理職の登用試験などで使用されることが多いアセスメント手法です。

この演習では、入社直後や異動直後のように、大量の情報に埋もれる中で、素早く情報把握をし、優先順位を付けながら業務計画を立てて、妥当な意思決定をできるかどうかをシミュレートする内容であり、実践的な業務環境での対応力を効果的な測定する手法となっています。

3次選考:模擬会議(グループディスカッション)

一般的に、グループディスカッションと聞くと、1つのテーマに基づいてグループで議論する手法を想像されることが多いですが、この選考ではまったく異なるアプローチが取られています。

具体的には、実際の会議と同じように10数ページに及ぶ会議資料が準備されます。約1時間後の会議終了時までに、事業上重要な意思決定を行うことを目標として、利害関係が対立する他の参加者と議論する場面が再現され、その中でどのような言動を取るかを評価されます。

この選考についても、合格通知と共にフィードバックが提供されます。例えば、次のようなコメントです。「根拠を述べながら自分の意見をはっきり主張し、グループとしての合意形成を図る行動が多く見られた。一方で、他者の発言機会を奪うような場面が見られた。」

こうしたアプローチによって、参加者は自身のコミュニケーションスキルやリーダーシップ能力を客観的に評価する機会を得ることができます。これによって、選考の透明性が高まり、応募者の成長につながるようなプロセスとなっています。

ファクトファインディング演習とは、情報収集能力を評価するための演習です。この演習は、顧客からのクレーム対応を行うなどの状況を想定し、アセッサーが演じる情報提供者に対して様々な角度で質問を投げかけ、情報を収集し、妥当な解決策を考えることが求められます。情報がまったく提供されていない状態から、何が起きているのか、どのような手段が取れるのか、それらの解決策がもたらす影響や効果などについて、包括的に情報を収集する能力を試されます。

最終選考:逆面接+通常面接

逆面接とは、特定の設定の中で応募者が面接官に向けて質問を行う面接手法を指します。この企業では、「自分が就職する先として妥当かどうかを判断するために取材を行う」という設定を与えていました。4次選考と同じような情報収集の能力把握も行いますが、質問に対して厳しい切り返しを行うことで、プレッシャーがかかる状況に置き、対応力も評価します。

選考全般を概観すると、1次選考のWebテストを除き、次のような業務場面を切り出して選考している様子が見てとれます。

2次選考:新しい環境での情報把握の素早さ及び段取り能力

3次選考:集団で議論し、プロジェクトをリードしていく時のコミュニケーション能力

4次選考:曖昧な環境における情報収集と解決能力

5次選考:上位者からの厳しい対応を受けた時の対処能力

おわりに

実は、ご紹介した事例は約20年前に筆者自身が経験した日本エス・エイチ・エルの新卒採用選考です。当時はベンチャーブームであり、奇をてらった様々な選考手法が取り入れられていましたが、当社の採用選考はひときわはっきりと記憶に残っています。選考プロセスを通じて、コンサルタントの職務に対する理解が深まり、自身の能力発揮方法や個性の活かし方を実感する貴重な機会でした。今後の人手不足の社会の中では、選び・選ばれる採用活動が求められます。相互理解が深まるような選考プロセスを実現する企業の採用ブランドが上がり、求職者からの人気を集めるのではないでしょうか。皆さまの組織ならではの採用活動を検討するヒントになれば幸いです。