オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。 採用活動において面接を行わない企業はありません。しかしながら、過去の面接に関する研究が示す通り、面接は極めてバイアスがかかりやすい評価手法であり、構造化されていない場合の面接の妥当性は驚くほど低いとされています。面接官の役割は多様ですが、その中でも重要な役割の一つが応募者の評価です。応募者の能力や適性を客観的に評価し、最適な候補者を選び出すことが求められます。しかし、主観的な評価や個人の好みに基づく判断は、公平な評価を阻害するおそれがあります。そのため、面接官は客観的な評価方法を身につけることが必要です。以下に示す4つのステップを実践することで、面接官は評価の客観性を向上させ、優れた候補者を選び出すことができます。どの能力を評価すべきか、それはどのような質問で測定すべきか、面接の構造化は既に行われているものと仮定して、面接官が意識すべきポイントを整理しています。

客観評価のための4つのステップ

【ステップ1:観察】面接では、応募者の様々な側面を注意深く観察することが不可欠です。身だしなみや態度、表情、コミュニケーションの仕方など、観察すべきポイントは多岐にわたります。また、適切な評価のためには、面接中の振る舞いだけでなく応募者の過去の経験を情景が目に浮かぶくらいまで引き出すことが求められます。時には、応募者を特定の状況においてみて、反応を観察する手法も有効です。例えば、ストレス耐性や問題解決能力を測る質問への応答などです。観察によって、客観的な評価の基盤を作ることができます。

【ステップ2:記録】

人の記憶は驚くほど曖昧です。特に新卒採用で1日に10名近く面接するような場合、最後の面接を終える頃には最初の応募者のエピソードを思い起こして評価するのは困難でしょう。そのため、観察した内容は、面接中にメモや記録として残すことが非常に重要です。記録を取ることで、後で振り返ることができるだけでなく、候補者同士を比較する際にも大いに役立ちます。発言の内容や態度など、具体的な情報を詳細に記録することを心がけましょう。ただし、応募者の言動と面接官が感じた事は分けて書きましょう。面接官が感じたことだけが書かれた記録を目にする機会が多くありますが、どの情報からそのような判断をしたか分からないケースがほとんどです。感じたことは重要な情報の一つですが、客観的な評価においては事実情報を正確に記録することが何よりも大切です。

【ステップ3:分類】

次に、記録した評価根拠を、事前に定義した評価項目ごとに整理します。収集した応募者の情報がどの評価項目を支持するものなのかを検討し、それに基づいて情報を分類していきます。こうすることで、根拠が明確に説明できる評価項目と情報が不足しがちな評価項目とを区別できます。この段階で、自分の面接において情報を効果的に収集できた評価項目と、見逃しがちな評価項目に気づくことができるでしょう。

【ステップ4:評価】

評価項目ごとに分類された情報を眺め、評価段階を検討します。具体的な判別指標と評価段階の関係が明確に定義されている場合は、その指標を用いて応募者の情報を分析し、評価段階を決定します。判別指標が存在しない場合は、応募者の能力を評価するためのプラスとマイナスの評価根拠をバランス良く考慮して評価します。プラスの評価根拠が充実している場合、高い評価が適切です。逆に、プラスとマイナスが拮抗している場合は、中程度の評価を選択することになります。

いずれのアプローチを採用するにせよ、客観的なデータや具体的な記録に基づいて評価を行うことが大切です。これによって、公平かつ正確な評価が実現され、最適な候補者の選抜が促進されます。

活用のポイント

客観的に人を評価するための4つのステップをご紹介してきましたが、これらのステップを面接で活用するために重要なポイントがあります。それは、面接の最中に行って良いのは「観察」と「記録」のみであり、一方で「分類」と「評価」は面接が終わってから行うべきであるという点です。この考え方の背景には、面接中に「評価」してしまうとバイアスがかかりやすくなってしまうという理由があります。仮に、面接中で応募者を肯定的に評価すると、面接官はその後の対話で肯定的な質問を増やし、好意的な情報を記録しやすくなる可能性があります。心理学の実験でもこれが示されています。

面接中は「観察」と「記録」に集中し、判断は留保することが客観的な評価を行う上で重要なポイントです。これを念頭に面接に臨んでみてください。

おわりに

面接における客観的な評価のポイントをご紹介しましたが、このフレームワークは人事評価の場面などでも有用です。応募者の個性を公平に評価し、自社に最適な人材を見極める際の一つの指針としてご活用いただければ幸いです。 ハイブリッドワークが一般化し、24卒採用においても対面での選考プロセスが増えてきています。こうした流れを受け、コロナの影響で中止、あるいはオンラインで代替していた「グループ討議」を「対面」で復活させる動きが徐々に現れ始めています。

グループ討議を「対面」で実施する場合と、「オンライン」で実施する場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。「オンライン」と「対面」ではどのような違いがあるのか、注意すべきポイントは何なのか、改めて整理してみましょう。

グループ討議はオンラインと対面でどのように変わるか?

ここでは「参加の手軽さ」「環境の違い」「評価の内容・質」の3つに焦点を当ててみます。1.参加の手軽さ

1-1.学生の離脱防止グループ討議にかかわらず、オンライン選考の最大のメリットは場所・時間を自由に決められるため、参加しやすいことです。選考に参加できる時間や場所がないという理由での離脱を防ぎ、不要な選考辞退を防止します。

一方で、対面のグループ討議をあえて課すことで入社意欲の高い学生を集める効果を期待する企業もあります。

1-2.現場社員の協力を仰ぎやすい

スケジュール調整の問題は、評価者にとってもハードルとなる場合があります。

現場社員に評価への参加を依頼しても、業務が多忙で協力を得られない方が多くいるのであれば、オンライン選考を推奨できます。単発的な参加要請であれば、「その時間だけなら…」と協力を得やすくなります。

2.参加者の環境

2-1.地理的な制約対面で実施する場合は、開催場所が決まっているため、参加者が地理的な制約を受けることがあります。

一方、オンラインで実施する場合、インターネット環境と必要な機器があれば、参加者はどこにいても議論に参加できます。

2-2.物理的な環境の影響

対面で実施する場合は、参加者全員を同じ環境下に置くことが前提ですが、それができない場合(人数が多く複数の会場で実施する場合など)物理的な環境の違いが議論に影響を与える場合があります。たとえば、会場の広さや温度、音響環境などです。

オンラインで実施する場合は、参加者が自分で環境(場所、機器など)を選択できますが、使用するデバイス(PC、スマートフォンなど)、ディスプレイの大きさ、音声出力の方法などによって、得られる情報に差が生じる可能性があります。やり方によってはデバイスの差が有利・不利を生むケースも考えられます。

3.評価の内容・質

3-1.コミュニケーションの質オンラインと対面では、相手の表情、身振り、手振りなどの非言語コミュニケーションから得られる情報量が大きく異なります。対面形式のほうが圧倒的に非言語情報を多く得られます。さらにオンラインの場合、回線状況による遅延から、スムーズなコミュニケーションが阻害される可能性があることは言わずもがなです。

3-2.評価項目の違い

オンラインと対面では、同じ題材を用いた同じ演習でも評価できる項目が変わります。

参考までに、日本エス・エイチ・エルのグループ討議題材では、以下のように評価項目を設定しています。

【対面形式の評価項目】

・影響力:説得力のある提案をし、自分の立場を堅持する。提案に対して他者の理解や協力を得ることができる。聞き手に合わせてアプローチを変え、意見の対立を解決する。

・チームワーク:チーム全体の目標に向かって、協力・協調ができる。情報を独占することなく、支援を惜しまない。

・分析力:問題を構造的に捉え、本質的なものとどうでもいいものに分ける。情報を整理し、合理的な手順で、適切な推論を行う。

【オンライン形式の評価項目】

・参加姿勢:討議に積極的に参加し、議論を先に進める。

・発言内容:他者に分かりやすく考えを伝え、発言で議論の活性化に貢献する。

・他者への配慮:他者が議論に参加しやすいように配慮を示す。

終わりに

日本の新卒採用を取り巻く環境は日々変化し続けており、選考フローもあわせて変えていく必要があります。求める人材を見極めるためのグループ討議として対面とオンラインのどちらが適切か、そもそも本当にグループ討議が必要なのか?この機会に、是非皆さんの所属するグループで討議してみてください。 コロナ禍の影響により、職場の環境は大きく変化しました。オンライン化が進んだことで、人間関係の築き方や業務の進め方、さらには業務外のコミュニケーションなど、あらゆる側面において以前とは異なる新しい方法が加わりました。このような状況下で、『理由の分からない若手社員の退職』という問題に直面している人事担当者様も多いのではないでしょうか。この問題の背景には、若手社員のストレス要因が潜んでいるかもしれません。

ストレス耐性を測定する意義

「でも入社時の適性テストではストレス耐性が強かったよ」「面接でハキハキ受け答えをしていて問題なかったよ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、それこそがストレス耐性を見極めるときの落とし穴なのです。採用時に応募者のストレス耐性を確認する企業が多いですが、実際には人によってストレスを感じる要因や程度は異なるため、面接で正しくストレス耐性を見極めるのは簡単なことではありません。

「上司の指示のもとで業務遂行すること」にストレスを感じる人もいれば「1人で決定して業務遂行すること」がストレスになる人もいます。

ストレス耐性リポート

パーソナリティ検査OPQ「ストレス耐性リポート」は、受検者がどのような要因にストレスを感じやすいかを予測します。受検者はOPQの質問に回答します。質問内容は職務上のパーソナリティについて尋ねるものであり、ストレスに特化したものではありません。ですので受検者に「ストレス耐性を測定されている」といった心理的な負荷をかけることなく実施できます。また、既に採用選考などの別の目的でOPQを受検している方については、再度受検することなくオプションリポートとして出力できます。

このリポートには、受検者のパーソナリティから予測された以下の要素が記載されています。

・仕事上でストレスに感じやすい環境や条件(ストレッサー)

・得意なストレス対処法(ストレスコーピングのスタイル)

具体的な活用場面

1.採用採用選考時にストレス耐性リポートを活用することで、組織や仕事に馴染むかなどの採用リスクの可能性を把握できます。ただし、活用にあたっては 募集職務のストレス要因を特定する必要があります。

ストレス耐性リポートには「職場におけるストレス要因 チェックシート」が付属しており、ストレス要因を特定するためのアンケート調査にご活用いただけます。手順は以下の通りです。

・「職場におけるストレス要因 チェックシート」をアンケート対象者に配付する。

・アンケート対象者がチェックシートに回答する。

・回答後のチェックシートを回収し、結果を「職場におけるストレス要因 チェック集計シート 」に入力、集計する。

・得点の高い項目に注目して、その職場におけるストレス要因を特定する。

職場におけるストレス要因を特定することで、ストレス耐性リポートのどの項目に注目すべきかが明確になります。

2. 入社後フォロー

■本人へのフィードバック

受検者に結果をフィードバックすることで、受検者自身がストレスを感じやすい要因についての理解を深めることができ、ストレス要因にどう対処するかを検討できるようになります。

フィードバックの進め方や注意点は、無料ダウンロード資料「パーソナリティ検査のフィードバック実施の手引きハンドブック」に詳しく記載されていますので参考にしてください。

また、ストレス耐性リポートをフィードバックする際に特に注意していただきたい点は以下の3点です。

・「ストレス」について話しにくい受検者がいることを考慮し、必ずラポール(共感、或いは信頼関係)を形成する。はじめに一定の時間をかけて、和やかな雰囲気作りを行う。

・リポートに記載されている「ストレス要因」の定義を、受検者に正確に伝える。

・決めつけるような話し方を避け、受検者の話に耳を傾ける。

■上司へのフィードバック

ストレス耐性リポートを配属先の上司と共有することで、仕事の与え方を検討したり、職場環境を変える必要性を検討したりすることができます。

部下が苦手なストレス要因を把握すれば、上司はそのことを踏まえて育成できます。特に、初任配属後、異動前後、昇格前後といった社員の環境が大きく変わるタイミングで実施すると有益です。

3.追跡データ分析

ストレス耐性リポートを用いた社員データの分析によって、退職者傾向の把握しようとする取り組みを行う企業があります。退職が必ずしもストレスによって発生するわけではありませんが、社員のストレッサーと退職との間の相関を調べることが組織風土の改革、マネジメントや採用の改善につながるケースもあります。

終わりに

昨今、「理由の分からない退職」や「ストレス要因による退職」に関するご相談が増えています。そこで、今回はストレス要因の特定と結果の活用方法についてご紹介いたしました。繰り返しになりますが、何にストレスを感じるかは一人ひとり異なるため、個別のストレス要因を把握し、個人と企業が双方で認識することが大切です。ぜひ、人材可視化の一つの材料として活用頂けますと幸いです。

ストレス耐性リポートにご関心がある方は、無料ダウンロード資料「ストレス耐性リポートのご案内 」をご覧ください。 面接官には、2つの役割が期待されます。

ひとつは評価です。求める技術水準にあるか、会社になじみ成長してくれそうか、という戦力性の見極めです。

もうひとつは、広報です。候補者に対してよい心象形成や適切な情報提供を行い、優秀な人材の惹きつけを行います。

適切な評価ができるようになるには、面接時間や環境、評価基準といった適切な設計と、十分な訓練を受けた面接官が必要となります。これらは一朝一夕には整わない、時間と労力をかけて取り組むべき課題です。

一方、候補者の惹きつけは、技術もさることながら「感情」が強く作用する領域です。

本コラムでは、評価か惹きつけかに関わらず良い面接を行うために面接官が持つべき、候補者の感情に作用する5つの心がけをご紹介します。

1. 相手に興味を寄せる

強く関心を持つ、という心がけです。関心を持つと、知りたいと思います。知りたいと思うと丹念に尋ねようという態度と行動になります。人は関心を向けられると、相手に肯定的な感情を持ちます。候補者は、ぜひ伝えたい、知ってもらいたいと思うようになります。

よりよくおこなうコツは、面接前にエントリーシートなどの資料を見て、候補者の持ち味が垣間見える事柄を探すことです。情報をもつと、仮説や疑問をもつことができます。それが興味・関心を掻き立てます。

2. 相手に共感を示す

面接官が共感を示すと、候補者は気持ちよく話すことができるようになります。「自分の伝えたいことが伝わっている」という実感が候補者の緊張を解き、より積極的な情報の開示につながります。

あいづちをうったり、伝え返しをしたりして、「あなたの話は私に伝わっていますよ」ということを表してください。

3. 本音を話す

面接官の人柄が伝わります。人柄が伝わることによって、候補者は面接官について知りたいと思い、印象に残ります。

候補者からすると、面接官という偶像からリアルな一人の社員としての認識に変わり、働いている人の姿が、現実味を持って描けるようになります。

面接の中で、候補者から質問を受ける場面があるかと思います。

予め、仕事のやりがいや楽しみ、大変さなどを面接官自身の言葉で話せるようにしておくと良いでしょう。

4. 場を楽しむ

楽しいという感情は伝播します。互いに表情が和らぎ、緊張が解けます。そして心地よい対話を続けようという意識に双方がなります。

面接官と候補者が、楽しい時間を共に作っている、という感覚です。

笑顔を作ると良いでしょう。

感情が表情を作るのではなくて、表情が感情を作るのだ、という顔面フィードバック仮説というものがあります。笑顔を作ることによって、楽しいという感情が作られます。これはすぐ実践できます。

5. 感謝をする

言動に、相手への配慮が現れます。感謝の気持ちを示してください。

面接官と候補者という立場ですが、何の縁もない人と一定の時間を共にします。

人は一生のうちに、3万の人と出会うといわれています。

世界人口が80億人ほどですから、おおよそ0.0004%。奇跡です。

その時間を共にできること、その人の人生の一端を共有し、話ができることに感謝の気持ちを示してください。

最後に

面接官の方に、面接に臨む際にふっと思い出していただきたい、そんな心がけを5つお伝えしました。面接官と候補者は、本来、利害が一致している関係にありますが、評価する/されるという構図の中で相手を上回ることに腐心するような側面が強調されがちです。

(検索エンジンで「面接」と検索してみてください。「面接対策」「必ず聞かれる質問」「これで合格」「見抜く」…といった事柄ばかりがヒットします。)

両者が対等に対話できたその先に、適切な評価と意欲形成があります。

このコラムをご覧になった皆様が、5つの心がけを実践し、心を通わせるような対話の時間を作り上げてくださることを願っています。 コロナ前後でのパーソナリティの変化について、社会人を対象としたSHLグループの調査結果を以前のコラムでご紹介しました。今回は別の角度からの分析として、日本の新卒採用市場を対象とした研究結果をご紹介します。

※本稿は2022年9月開催の産業・組織心理学会 第37回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

結果概要

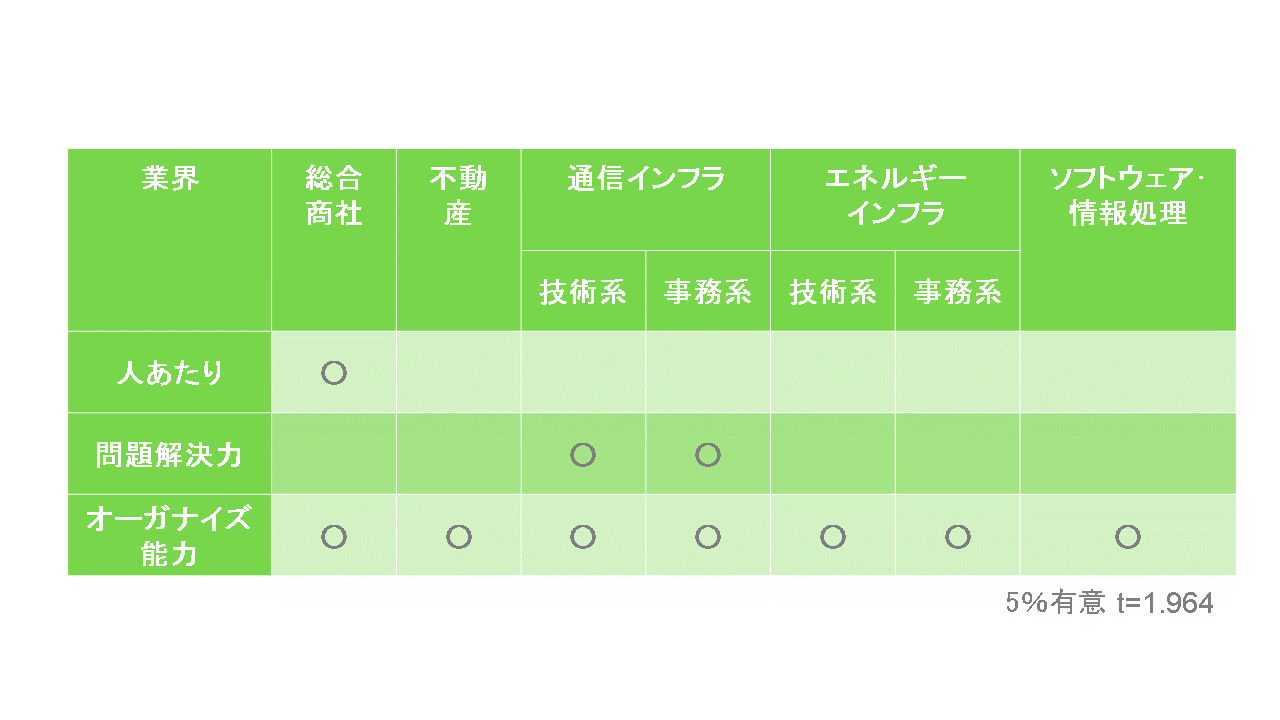

本研究では、2020年卒採用(コロナ禍前)と2022年卒採用(コロナ禍後)の両方で応募者にパーソナリティ検査OPQ (Occupational Personality Questionnaires)を実施した企業のデータを分析しました。分析には、OPQの回答結果から算出される9つのコンピテンシーのポテンシャル予測尺度を用いました。業界ごとに複数社からなるランダムサンプリングデータを作成し、2020年卒採用と2022年卒採用のt検定を行った結果、統計的に有意な差が確認できた尺度は以下の通りです(p<0.05)。いずれの尺度もコロナ後の2022年卒の学生の方が、2020年卒の学生よりも高い結果となりました。

有意とはいえ、どの平均値差も小さいものでしたが、この結果は何らかの変化の表出を意味している可能性があります。本稿では、すべての業界で『オーガナイズ能力』に共通して違いが見られた点について考察します。

コロナ禍による生活様式の変化がもたらした自己分析の変化

『オーガナイズ能力』は、「計画を立てたり、人を配置したりする。問題を予見して対案を用意し、計画を細部までつめる。」コンピテンシーと定義されます。なぜコロナ後の応募者の方が、このコンピテンシーが高い傾向がみられたのでしょうか。コロナ禍では「ステイ・ホーム」が呼びかけられ、不要不急の活動に自粛が求められると共に、様々な活動のオンライン化も進みました。特に、就職活動を行う学生を取り巻く環境には多くの変化がありました。

コロナによる変化は総じて、「グループ活動や対人接触の機会喪失」を意味しています。一方で、資格取得や勉学を始めとした個人での活動は、コロナ禍でも取り組みやすいものでした。このような活動では、自分で計画を立てたり、期日までに準備を行ったりする経験をすることが多かったでしょう。

また、グループ活動の機会に恵まれた場合にも、感染対策等の問題の予見と準備といった経験が得られたでしょう。

これらはいずれも、『オーガナイズ能力』の獲得や発揮につながりやすい経験です。そのため、どの業界の応募者も、『オーガナイズ能力』に自信を持ちやすい状況にあったと推測されます。

応募者のOPQへの回答は、受検者の自己分析結果の表出です。取り組む経験に偏りが生じたために、すべての業界で『オーガナイズ能力』に違いが見られたのではないでしょうか。

終わりに

様々な活動がwithコロナに向かい始め、また「ガクチカ」に依存した面接の代わりとして「長期インターンシップ」にも注目が集まっています。こうした変化により、今回見られた違いが消えゆくのか、あるいは、別の違いが立ち現れるのか、注視していきたいと思います。なお、本稿では取り上げなかった『オーガナイズ能力』以外の箇所についての考察等、発表内容をより詳しくお知りになりたい方は、担当コンサルタント、またはこちらよりお問い合わせください。 Googleアメリカ本社では優れた人材の採用のために、さまざまな検証を行い、自社の採用をブラッシュアップしました。

それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

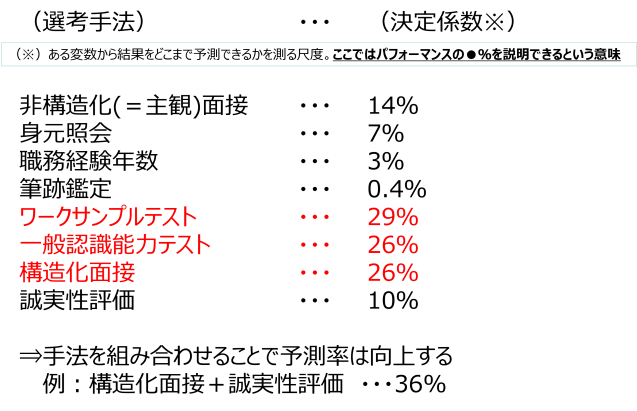

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究 昨今、多くの企業が新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延にともなう働き方改革やDX推進といった大きな変革を迎えている状況にあります。これにともない、採用要件を改めて見直そうとする企業が増えています。

今回は、人材要件定義手法の一つである、適性検査データを用いたハイパフォーマー分析について、分析に用いる適性検査データの種類について解説いたします。

予測妥当性と一致妥当性:入社前のデータで分析するか、入社後のデータで分析するか

データ分析についてご相談いただく際、「採用時と入社後の適性検査データはどちらを利用した方が良いのか」といったご質問を多く受けます。当社では、採用時に取得したデータを用いて職務パフォーマンスとの関係性を見出す分析を”予測妥当性分析”、入社後に取得したデータを用いて職務評価との関係性を見出す分析を”一致妥当性分析”と呼んでおります。両方の分析を行った上で採用要件を定めるべきですが、実際の分析は様々な制約の中で行うことが多く、分析の目的やデータ属性によるメリット・デメリットを踏まえて、どのデータを用いるのが望ましいかを判断します。

採用時(入社前)に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

採用時に取得したデータを用いて将来(数年後)のパフォーマンスとの関連を分析するメリットは、採用基準や採用プロセスの実効性を検証でき、そのまま分析結果を採用プロセスに反映できることです。実際の採用プロセスでは入社前の適性検査の結果を検討して合否を決定するため、その意味で合理性の高い分析といえます。一方デメリットは、見出された結果を社内の能力開発基準やコンピテンシーとして適用しづらいことです。入社前の自己認識は入社後の自己認識とは異なるケースも多く、特に新卒入社者の場合、初めての就労を経て大きく自己認識が変容する方も多いため、見出された結果を社内で有効なコンピテンシーとしてそのまま受け止めることは危険です。

入社後に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

一方、入社後にあらためて取得した適性検査データを用いて分析を行うメリットは、社員の現時点でのパーソナリティと職務パフォーマンス情報をもって分析を実施するため、比較的安定した明確な結果を見出しやすく、採用基準だけでなくそのまま能力開発やコンピテンシーの指針として用いることができることです。また、数年のデータ蓄積を待たなくてもすぐに分析を実施することができるため、プロジェクトを短期間で完結させやすいという利点もあります。一方デメリットは、就業中の社員にあらためて適性検査を受検するよう依頼する必要があり、企業によっては社員の理解を得てデータを収集すること自体が高いハードルとなる場合があることです。

おわりに

入社前と入社後、それぞれのデータを用いて分析する場合のメリット・デメリットをお伝えしました。使用するデータや分析手法に悩まれている方は、担当のコンサルタントへお気軽にご相談ください。貴社の目的に合った分析プランをご提案させていただきます。 新卒採用の早期化が進み、リクルーターを用いた学生との早期接触も採用における重要な戦略となりました。さて、このリクルーターについて、どのような役割を期待し、どのような事前トレーニングを行えばよいのでしょうか。「現場の社員が業務の合間に稼働しているので、人事から口を出しづらい」「実際の活動内容が見えず、指針の統一が図れているのか不安だ」そんなことをお考えの人事担当者もいらっしゃると思います。本コラムでは、日本エス・エイチ・エルが考えるリクルーターの役割と、そのトレーニング方法について解説します。

リクルーターの役割

まず、新卒採用において学生と接触する社員には、リクルーターであれ面接官であれ、以下の2つの役割があります。① 広告塔としての役割

自社の魅力を学生に伝え、疑問に答え、学生を入社へと動機づける役割です。学生と接する社員は、全員が自社のブランディングを担っていることの自覚を持つ必要があります。リクルーターは、面接官と比べ、この役割を多く期待されているといえるでしょう。したがって、自社についての理解、学生の関心についての理解、学生を動機づける方法、社会人として適切なふるまいなどの知識が求められることは言うまでもありません。

② 審査員としての役割

もう一つは、自社に入社する人材として、学生の価値観、能力、キャリアの志向性などがマッチしているかを見極める、審査員としての役割です。この役割は主に面接官が担っていますが、リクルーターも学生の本音や姿勢に触れ、自社へのマッチ度合いを判断する役割を担っていることがあります。この場合、面接官のみならず、リクルーターについても、自社の採用要件への理解や、学生の話を引き出す技術、学生のコンピテンシー(業務成果につながる行動傾向)を見極める力が必要になるといえます。

リクルータートレーニングのために必要なこと

それでは、リクルータートレーニングにはどのような要素が必要でしょうか。以下に、日本エス・エイチ・エルがご提供しているリクルータートレーニングの流れをご紹介します。① 学生と接する上での必要知識に関する講義

先述の通り、リクルーターは人事部員と異なり、採用活動を本業としていないケースが多いです。したがって、リクルーターに求められる望ましい行動やマナー、対話の仕方、意欲形成のポイント、面談時の注意点などをまず知識として習得していただきます。また、自社の採用方針や、求める人物像などについてもここで周知し、認識を統一する必要があります。これにより、リクルーターの活動の質を一定に担保し、リクルーター自身の不安も低減することができます。

② 自社の魅力を伝えるためのプレゼン演習

次に、自身の経験を棚卸しし、自社の魅力を学生に伝える練習をしていただきます。この演習はペアやグループで行い、学生役の方からどのように感じたかフィードバックを受けることが有効です。この演習によって、学生と対話する内容の整理や工夫など、事前準備を進めることができます。

③ 学生との面談を模したロールプレイ演習

最後にロールプレイ演習を行います。学生役の社員の方と模擬面談を行っていただき、相手を動機づけたり、質問に答えたりする練習をしていただきます。この対話内容については、学生役の方だけでなく、日本エス・エイチ・エル認定アセッサー(評価者)もフィードバックを行います。もし、間違った情報を伝えていたり、主観的に語りすぎていたり、誤解を招く表現をしていれば、ここで修正することができます。また、自社の他の参加者から「このような質問もよく出るよ」「自分はこのように答えているよ」といった情報を収集することもでき、リクルーター活動の質をより高めることができます。

最後に

リクルーターは面接官よりも学生に近い立場で接するからこそ、より高度な自社理解や対話技術が求められるといえます。日本エス・エイチ・エルでは、面接官トレーニングと同様にリクルータートレーニングを行っておりますので、もしご検討の場合はこちらからお問い合わせください。貴社がリクルーターに求める役割などをヒアリングの上、適切な内容を盛り込んだトレーニングをご提供させていただきます。オンライングループ討議演習の限界

オンラインによるシミュレーション演習は、対面と同様に多くのコンピテンシーが測定できる一方、対面よりも測定しにくい行動があります。発言時の動きが制限され、聞き手の反応が見えにくいことによる影響を受けるためです。特にこの影響が顕著に表れる演習は、グループ討議演習のように複数の参加者が取り組む演習です。例えば、オンラインのグループ討議演習では、対面で実施する場合と比べ、発言のタイミングが重なりやすいです。そのため、発言のタイミングが重なったときにも臆せず発言をする人は、より発言数が多くなります。一方で、自分よりも他者を優先にする人は、発言のタイミングが見えにくくなり、より発言が控えめになります。「自分よりも他者を優先にする人」を高く評価したい場合、このような参加者は、発言数の少なさから十分に評価できなくなるリスクがあります。最近では、新卒採用選考において、以前のように対面でのグループ討議演習での実施を検討する企業が、少しずつ増えているように感じます。

マスク着用有無による評価の違い

現時点では、日本国内で対面アセスメントを実施する場合、マスク着用での実施を想定する可能性が高いでしょう。マスク着用ができない参加者への配慮が求められるなど、実施する上での課題を考慮する必要はあるものの、コロナの感染リスク防止という観点から、マスク着用での演習実施が現実的であるといえます。では、マスクを着用した場合と着用しない場合では、評価に差は生じるのでしょうか。今回のコラムでは、マスク着用そのものに対する個々の心理的(あるいは行動的)な影響を考慮せず、演習時に表面化された行動のみを評価対象した場合に、評価に大きな差が生じるかを検討してみます。

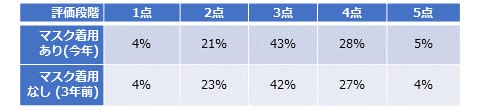

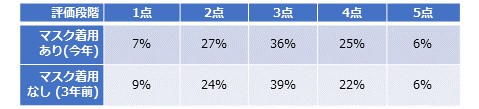

約3年前と今年、当時学生だった方に対し、対面で同じテーマのグループ討議演習を実施しました。全体のサンプル数は約1500名です。その様子を当社のアセッサーが、同一の基準で5段階の評価をした結果、各段階をつけた割合は以下の通りとなりました。

<グループ討議演習 総合評価の傾向> 約1500名のサンプル数を評価した際の内訳

※5点が最も高く、1点が最も低い

前述の通り、「当時の学生」が評価の対象であり、サンプル対象が異なるため、全体の傾向をとらえるだけになりますが、概ね評価の段階に差が生じなかったといえます。

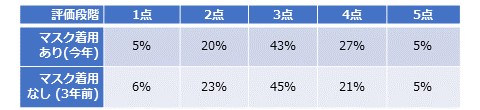

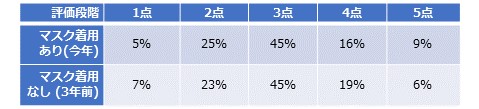

尚、当社では項目別に評価を行っています。各項目の評価結果の傾向は以下の通りとなります。サンプルは総合評価と同じです。

<グループ討議演習「情報を分析し、論理的に考えを伝える行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

<グループ討議演習「議論をリードし、積極的に話を先に進める行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

<グループ討議演習「他者に配慮を示し、チームに協力・協調する行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

いずれの項目も、ほぼ評価に同じ傾向が表れています。つまり、マスクを着用している環境であっても、マスクを着用していないときと同様に評価が可能であることが示されています。

ただし、前述の通り、マスク着用による個々の心理的な影響を考慮していないため、そもそもマスクを着用しているという時点で自分のベストプレーが発揮できないという参加者は、オンラインで実施する場合よりも不利になるというリスクはあります。しかしながら、オンラインで演習を実施するよりも、マスク着用の対面グループ討議演習のほうが、マスクを着用しない対面グループ討議演習と同様の評価項目が評価可能であるという傾向が見受けられます。将来的に業務を遂行する上で、オンラインよりも対面での会議を行う可能性が高いのであれば、たとえマスク着用が必要であっても、対面でのグループ討議演習を実施するほうが仕事の場を模しているといえるかもしれません。