一方、企業の採用担当者からは、このような声がよく寄せられています。

・「求める人物像」が、いつどうやって作られたものなのか分からない。

・古すぎて今の会社とはマッチしない。

・定義があいまいで、評価者間、また選考プロセス間で、評価がぶれてしまう。

ビジネス環境の急激な変化から、こうした課題は年々増加しており、採用基準見直しのニーズは高まっています。

とはいえ、採用基準の設計は「優先度は高いが、具体的なやり方がわからず、手を付けられない」「現状でも運用できているから、今は直近の業務に手を回したい」といった感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、パーソナリティ検査OPQを活用し、手軽に行える採用基準の見直し方法についてご紹介します。

1.入社時データの分析

採用選考でOPQを利用しているのであれば、そのデータを用いた分析が可能です。パフォーマンスを示すデータ(人事評価や営業成績など)とOPQデータを突き合せることで、職種や階層ごとにパフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定できます。高業績者に共通する特徴を明らかにする他、自社内で全体的に高い水準を示すコンピテンシーを確認することで、各職種や階層の職務適性だけでなく、組織風土に対する適性を判断する参考情報としても活用できます。

分析はExcelなどの表計算ソフトを用いる他、当社が提供している無料の分析ツールを使って簡単にOPQデータと評価の関係性を特定することもできます。分析の方法にご不明点がある場合は、ぜひ当社のコンサルタントにお尋ねください。

2.カードソート・ディスカッション

当社が実施する人材要件定義のためのインタビュー手法の一つです。現職者や管理者、人事部などを対象に、4~6名1グループでディスカッションをしていただきます。人材要件定義の対象となる部門の役職者が参加することが望ましいです。9枚のコンピテンシーカードを用いてディスカッションを行います。手順は以下の通りです。

1.9枚のカードにそれぞれ書かれた各コンピテンシーの定義を参照し、業務においてそれぞれどの程度必要かを検討します。

2.9つのうち、「必要ない」と思われるコンピテンシーを3枚捨て、6枚に絞ります。

3.残りの6枚を、「必要不可欠なもの」3枚、「あると望ましいもの」3枚に分けていきます。

このカードソートの過程でディスカッションを行い、判断の根拠を明確にしてゆきます。全員で同じツールを用いてディスカッションを行うことで、人材についての共通認識・共通言語を得やすくなり、堂々巡りや認識のずれを防ぐことができます。当社の専門家がファシリテーターを務めます。

3.アンケート

ボードメンバーや管理職者、現場のハイパフォーマーなどにアンケートを実施することによって、採用要件を定義することも可能です。 コンピテンシーの定義が書かれたアンケートを配布し、業務内容に照らして必要だと思われる順にコンピテンシーの重みづけを行っていただきます。重みづけやその理由を集計し、部署ごとに必要な適性を特定します。

「1.入社時データの分析」は定量手法と呼ばれ、データに基づいてこれまではどんな人材が活躍していたかを特定できます。「2.カードソート・ディスカッション」「3.アンケート」は定性手法と呼ばれ、これからどんな人材が必要になるかを検討できます。定量手法と定性手法を組み合わせることで、客観性と主観性、これまでとこれからの両方の要素を取り入れた採用基準を作ることができます。

現職者だけでなく管理職者の特徴の分析を行ったり、経営層に今後の経営方針も含めたインタビュー(ビジョナリー・インタビュー)を行ったりすることで、より長期的な視点で適切な採用基準を設計することもできます。

採用基準作成ファーストステップとして、本コラムがお役立ていただければ幸いです。

客観面接とは

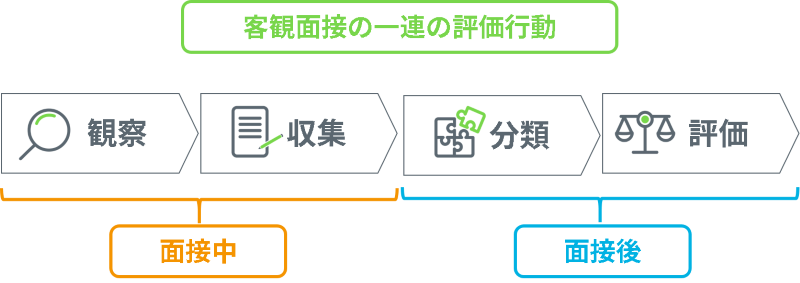

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

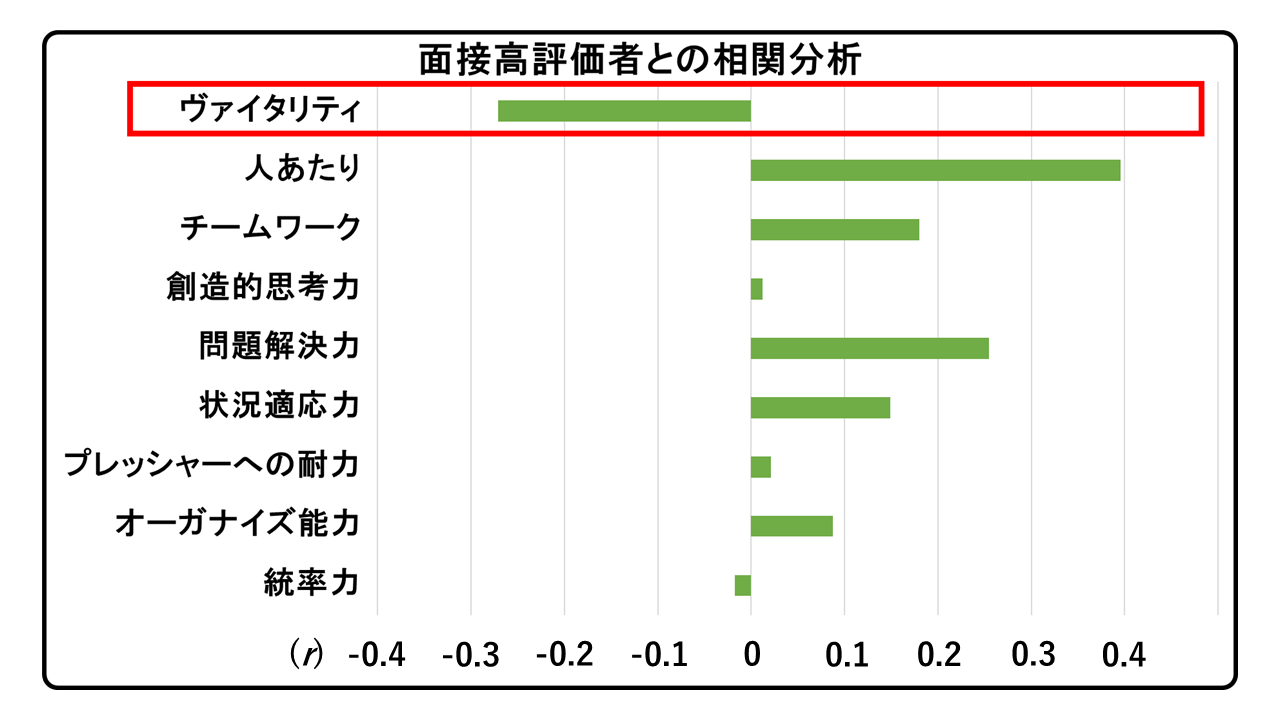

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 本コラムでは「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイントに関して簡潔に解説します。コロナ禍をきっかけとして、新卒採用における広報、選考、内定者フォローまでオンライン化が進みました。面接形式が対面からオンラインに変わったことで、「面接官の目線がブレていると感じる」「面接評価が統一されていない」「人によって合格基準が異なっている」という課題感を抱く企業も増えてきたようです。

「目線がブレる」原因はどこにあるのでしょうか?ポイントごとに簡潔に解説します。

評価基準がない、または曖昧である

そもそも評価基準がない場合や評価基準が曖昧な場合は、評価基準を定義することが重要です。準拠すべき基準がはっきりしていない場合、面接官は各々の主観に従って人を評価します。面接官の目線がブレる原因の一つです。一般的には、以下の方法で評価基準を作成します。

(1)インタビュー:採用すべき人材、必要な能力、スキル、マインド等について社内の関係者にインタビューします。インタビューの対象者は、経営層、現場のマネージャー、現場のハイパフォーマー、人事担当者などです。

(2)アンケート:必要な能力、スキル、マインド等について、社内の関係者にアンケートをとります。対象者数が多い場合は、自由記述欄は少ない方が集計しやすいでしょう。対象者は、現場のマネージャー、現場のハイパフォーマー、現場の一般社員、人事担当者などです。

(3)データ分析:入社時に得られる様々なデータ(大学の成績、適性検査の結果、面接の評価、出身学部 等)を用いて、その後の職務パフォーマンスを予測する分析をします。分析対象者は、現場のハイパフォーマー、現場の一般社員です。

詳細な手法の説明は紙面の都合上省略しますので、詳しく知りたい方はお手数ですがこちらの資料をご覧ください。

評価基準が決まったら、次に下記のポイントを順に確認し、問題がありそうなポイントを改善しましょう。

評価基準を理解していない

面接官が決められた評価基準を理解していないケースがあります。この問題は、「面接評価シート」の改善によって解決できます。下記の観点から、面接評価シートを改善してみましょう。

(1)評価基準を名称だけでなく、定義まで明確に示しているか。誰が読んでも同じ解釈ができる記述かどうか。

(2)各基準を評価するために応募者からどのような情報がとればよいかが示されているか。チェックボックスなどを使って判断の指標を示しているか。

(3)各基準を見極めるためにどのような質問をすればよいか、例示しているか。

事前情報(エントリーシート・履歴書など)をうまく活用できていない

面接では限られた時間(新卒採用の面接時間は通常20分~長くても40分程度)で、初めて会う応募者に質問し、情報を引き出し、評価をする必要があります。事前情報をうまく活用して面接に臨むことも大切なポイントです。面接官が事前情報を活用できているか、以下の点をチェックしてください。

(1)エントリーシート、履歴書を事前に読み込む時間を確保しているか。

(2)人物像についてイメージを持った上で面接に臨んでいるか。

(3)事前情報を踏まえ、最初はどんな質問をすべきか、どんなポイントを深掘りすべきか、を想定できているか。

(4)質問の仕方や掘り下げるポイントは、評価基準と紐づいているか。

(5)(適性検査結果を面接官に渡している場合)適性検査の読み方を熟知しているか(面接における適性検査の読み方がわからない方は、ぜひこちらの資料を参照してください)。

質問の仕方に問題がある

面接はあくまで人と人とのコミュニケーションです。面接冒頭の「投げかけの質問」や「掘り下げの質問」の例を準備していたとしても、面接官が面接スキルを身につけていないと、応募者から必要な情報を引き出すことはできません。また、面接に慣れている面接官であっても、「悪いクセ」に気づかず放置しているケースもあります。貴社の面接官には(もしくはご自身にも)以下のようなクセはありませんか。

(1)話題をコロコロ変える・・・話題を掘り下げられず、充分な情報収集ができません。

(2)「なぜ」という質問だけを繰り返す・・・価値観や動機の情報収集に偏ってしまい、状況・タスク・行動・結果の情報が得られません。

(3)二者択一の質問が多い・・・応募者の回答が限定されます。

(4)質問の意図や理由を説明したがる・・・面接官の話が長くなり、応募者の話す時間が減ります。

評価の仕方に問題がある

面接官が以下のような評価を行っている場合、面接評価がブレる原因となります。(1)「面接後に評価の時間をとらず、面接中に合否・総合評価の判断をしている」

(2)「面接中は記録をとらない」

(3)「総合評価だけを採点している」

(4)「レベルの評価は面接官に任されている」

面接中に評価を記入したり、十分な面接の記録がとれていない場合、どうしても主観の要素が強くなり、適切な評価を行えません。面接後にしっかり評価の時間を確保し、面接中に記録をとれるような工夫(対話が途切れないように二名体制で臨むなど)をしましょう。

また総合評価しか採点を行わない場合、評価の根拠があいまいになってしまうケースが多いです。①面接中に記録をとる、②学生の言動を該当する能力に分類する、③それぞれのレベル評価を行う、④合否・総合評価を判断する、という順で構造的な評価を行うことが重要です。

一方、レベルの定義を面接官任せにしているケースについては、事前の面接官トレーニングによってレベルの定義についての共通認識を持ってもらい、評価の甘辛が出ないようにしておくことを推奨します。例えば、10~15分の面接映像を面接官全員で評価し、「評価項目と照らすとどのような情報収集ができたか」「何を評価したか」「評価は何点としたか」を面接官同士で共有する方法があります。その際、採用担当者から「このレベルなら合格にしてほしい」「このレベルなら不合格」とお伝えすることも重要です。

最後に

皆さんが思い当たる問題点はありましたか?「当てはまる」というものがあれば、ぜひテコ入れを行ってください。今回は簡潔な解説にとどめましたが、「もっと詳しい内容が知りたい」「そもそも何が問題点かわからない」という場合には、ぜひ当社の担当コンサルタントへ、またはフォームからお問い合わせください。また、当社の面接官トレーニングに興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。

シミュレーション演習とは

シミュレーション演習とは、特定の仕事場面を模擬した演習を指します。例えば、顧客に対しサービスを提案する営業の場や、あるテーマへの解決策を決定する会議の場などが設定されます。それらの設定のもと、課題達成に向けて応募者のとる「行動」が、評価の対象となります。マネジメントスキルの測定や研修の教材として用いられることが多いですが、新卒・中途採用の場でも、「仕事において求める行動を発揮できるか」を確認したい場合に使用される手法です。オンライン選考の場合、対面での選考よりも応募者との接点を持ちやすく、実務的な負荷が低減されるため、シミュレーション演習を導入しやすいといえるでしょう。

シミュレーション演習を実施する最大のメリットは、応募者の行動そのものを評価できることです。例えば、「他者をうまく説得する」という行動を評価したい場合、説得相手との対話の場を設けることで、応募者が人を説得する時の様子を観察できます。

一方、評価可能な項目が限定される点が最大のリスクです。例えば、「チームワークと創造的思考力のある人を評価したい」と考える場合、これら二つの項目を一つの演習で充分に測定することは非常に難しいのです。チームワークを発揮する場面は、チームで物事をやり遂げる場であり、集団で取り組む演習が向いています。創造的思考力は自ら新たなアイデアを出す場面を設定する必要があるため、応募者一人ひとりが公平にアイデアを出すことができる環境を与えるが望ましいです。全員が公平にアイデアを出す場を設けることを前提とした場合、集団で取り組む演習はなじみにくく、個別に演習を行う必要があります。このように、演習によって評価に向いている項目、向いていない項目があるため、評価項目の種類を考慮し、数を絞った上で実施することが重要です。

シミュレーション演習の種類と使用する際の留意点

以下に主なシミュレーション演習の例を挙げます。・グループ討議演習:4~6名程度の参加者が1つのグループとなり、課題の解決策を検討する会議を行う

・プレゼンテーション演習:資料をもとに発表を行い、評価者からの質問に答える

・イントレイ(インバスケット)演習:未処理の書類を決裁し、解決策を講じる

・交渉演習:顧客や社内関係者との交渉を行い、相手の合意を得る

採用選考でこれらの演習を用いる際に重要な点は、以下の通りです。

1)測定したい評価項目が評価できる演習であること

2)応募者にとって、採用選考で用いられることに納得できる内容であること

3)評価者が演習の内容と自身の役割を把握し、同一条件下で応募者が演習を受けることが可能であること

これらの点を確認するため、使用する前に、対象者に近い内定者や社員に対し、トライアルを実施することをおすすめします。

オンライン選考におけるシミュレーション演習

シミュレーション演習をオンライン選考で実施する場合は、対面時よりもシンプルかつ流動的な情報の提示が求められます。対面選考で2~30枚の資料(印刷物)に目を通すより、オンライン選考で同ページ数の資料に目を通すほうが時間を要する傾向があります。資料を解釈する力ではなく、他者との接し方を測定したい場合、できるだけ設定や資料をシンプルにしておくことが望ましいです。また、全ての応募者に同一情報に提示すると、情報漏洩の懸念があります。この懸念を避けたい場合には、状況によって異なる情報を提供する演習を実施してください。例えば、応募者と交渉を行う演習を行い、応募者の様子によって回答の仕方に変化をつけるという方法があります。終わりに

適切なシミュレーション演習を正しく使用することで、面接やテストでは測定しにくい応募者が実際にとる「行動」を測定することが可能となります。特に、人との接し方やコミュニケーションに関する能力を測定したい場合、ぜひシミュレーション演習の導入をご検討ください。新卒採用でご利用いただけるシミュレーション演習型テストについては、こちらのダウンロード資料も併せてご覧ください。 コロナ禍で一気にオンライン化が進んだ採用選考。Web面接やオンライングループ討議は比較的新しい取り組みですが、初期選考として実施するエントリーシートやテストはデジタル化されて久しいです。本コラムでは、今や企業の採用選考で主流となっているオンラインテストについて、改めて手法の特徴やメリットなどを解説します。

就職活動のオンライン化

インターネットの興隆とともに90年代半ばにオンラインの就職サイトが登場しました。就職活動の情報収集は紙媒体からインターネットへと変化し、それに伴いオンラインでの応募(Webエントリー)も登場。就職氷河期を背景に、オンライン化の副次効果として、1人の学生が多数の企業に応募する状況が生まれました。企業が採用選考で課すテストは筆記試験が変わらず主流でした。志望する企業へ足を運び筆記試験を受けることは意欲形成につながる半面、試験官の手配、採点して結果が出るまでの労力やスピード、応募者多数の場合の外部会場の確保など、様々なコストがかかります。

CBT(Computer Based Test)と呼ばれるPCで実施するテストも開発されましたが、あくまでも企業へ足を運び受検をする形式であり、一度に大量に応募者を受け入れることはできないため、利便性の劇的な向上にはつながりませんでした。

Webテストの特徴

2001年、日本エス・エイチ・エルは国内初となるWebテストを開発、リリースしました。今では多くの企業で普及しているWebテストですが、当時は画期的な商品でした。Webテストのメリットは以下のようにまとめられます。

1. 選考の効率化:試験監督の確保や試験会場の手配の手間がかかりません。また、受検後結果が即時わかるので、選考テンポを速められます。

2. 費用対効果:試験会場費、試験監督者、物流等のコストが不要になります。大量受検の場合、よりコストメリットが大きくなります。

3. 機会の拡大:インターネット環境さえあれば、全国の応募者に平等に受検をさせることができます。海外からでも受検できます。

4. 受検の利便性:試験会場に出向くことなく、24時間いつでも、受検者の都合のよいタイミングで受検することができます。受検者の選考離脱などのリスクを低減することができます。

発売から20年、集積された様々な知見を商品に活かして改良を続け、今日では日々大量の応募者が受験する環境でも非常に安定的に運営することができています。試験監督のいないWebテストで指摘される不正受験の問題は、技術面での工夫、抑止効果としての応募者向けメッセージ、Webテストと同等のテストを再度実施するリテスト(再テスト)機能などを駆使して防止策に取り組んでいます。

全般的な技術向上だけでなく、企業側・応募者側双方のITリテラシーも発売当時から各段に進んだことで、今やWebテストは効率的かつ簡便に採用選考を進める必要不可欠のツールと言えます。

テストセンター型Webテストの登場

劇的に選考の効率化・合理化を進めたWebテストですが、先述のとおり、不正受験に関する課題を内包しています。初期スクリーニングとしてWebテストはその機能を十分に果たすものの、不正受験を行う応募者そのものを検知することは難しい現状があります。そこで、当社では2013年にテストセンター形式のオンラインテストをリリースしました。テストセンター形式の最大の特徴は厳格な本人認証です。応募者が会場に足を運ぶ必要があるため、Webテストと比して利便性は低くなりますが、当社では全都道府県のみならず世界の主要都市でも会場を用意して幅広い受験環境を提供しています。さらに2021年、当社ではプロクタリング(試験監督)機能のついたWeb会場を追加したC-GAB plusをリリースしました。このWeb会場を選択することで、受験者は自宅で、ウェブカメラを介して遠隔の試験監督員 (プロクター) に監視されながらオンラインでテストを受けることができます。コロナ禍で人との接触機会や移動を極力減らすという未曽有の状況となりましたが、C-GAB plusは自宅受験という従来のWebテストの利便性と本人認証というテストセンター形式の厳格さの両立を可能にしました。

おわりに

ご紹介した各種オンラインテストはそれぞれにメリット・デメリットを併せ持ちます。現在選考の見直しをされている企業は、自社のニーズや優先順位を改めて整理した上でツールを選定することをお勧めします。また、今回は主に日本エス・エイチ・エルにおけるオンラインテストの歩みを簡単にご紹介しましたが、SHLグループではスマートフォンやタブレットにも対応した知的能力テストを開発するなど、グローバルで日々進化し続けています。今後も様々なテクノロジーが生まれる中で新たな技術を用いた画期的なアセスメント手法の研究を重ね、企業や応募者へ最適なソリューションを提供し続けたいと思います。 コロナ禍をきっかけに活発になったオンライン選考ですが、このメリットを重視し、今後の状況如何にかかわらず引き続き積極的に活用する予定の企業は多いようです。また、学生も移動の時間やコストを削減できるオンライン就活を歓迎している傾向があります。しかし一方で、Web説明会やWeb面接といったオンライン上でのコミュニケーションでは、「会社の雰囲気がわかりづらい」「自分の熱意を伝えづらい」といった、互いの情報伝達不足を認識する学生も多いようです。

多くのフェーズをオンライン選考で通過した場合、合格した実感を抱きづらい内定者も多いです。内定者の特徴を正しく認識し、会社で活躍できる可能性を認めていることを示すために、内定者へのフィードバックを実施してはいかがでしょうか。その際、選考時の評価と合わせ、ぜひ網羅的な情報を持つ適性検査のリポートを活用してください。

内定者に適性検査のフィードバックをするメリット

適性検査のフィードバックを行うことは、入社を控えた内定者と内定者の動機づけを高めたい企業の双方にとってメリットがあります。1. 内定者の自己理解が深まる

自身の内省(主観的)ではなく他者から言われたこと(客観的)でもない、半客観的なアセスメントというツールを用いることで、内定者にとって程よく納得感と気づきが得られる自己理解の機会となります。また、適性検査は職業人としての特徴を記述するようデザインされています。自身の振る舞いはビジネスにおいてどのように評価されるのかという観点から自己理解をすることは、内定者にとって社会人生活の第一歩といえるでしょう。

2. 内定者の仕事理解が深まる

もちろん職務の内容は事前に説明されていますが、就労経験のない内定者にとっては自分事としてイメージしづらい部分が多いでしょう。「Aさんの批判的な部分は、このデータの解析のプロセスで非常に重要です」「Bさんの楽観的な部分は、営業現場のこのような状況においてとても有利ですよ」このようなフィードバックを受けると、自分がその職種において活躍している様子をイメージしやすくなります。

3. 内定者の入社へのモチベーションが高まる

先述の通り、オンライン選考のメリットは学生も十分に認識しつつ、「企業のことがわかりづらいし、自分のことも伝わっているかわからない」という少々の不安も抱いていることが伺えます。企業は内定者のことを十分に理解し、強みも弱みも認識したうえで受け入れる準備ができていることを伝えることは、内定者にとって大いに入社へのモチベーションとつながるでしょう。

最大のコツ:良い特徴、悪い特徴ととらえない

個性重視の潮流が強まってきたとはいえ、依然として私たちの意識には「社会的望ましさ」が根付いています。「計画が立てられない」「社交的ではない」「論理的ではない」・・・このような特徴を目にした際、どうしても「この特徴はよくない」という考えが頭をよぎりがちです。つまり、状況を一切無視して、特徴そのものを「弱み」であると一義的に判断しがちです。しかし、状況や課題によってその特徴は強みになるのではないでしょうか。どうしても弱みになる可能性があれば、他のメンバーがフォローする、その処理を自動化・仕組化する、役割を再定義・分担するなど、困難に直面しないで済む方法はないでしょうか。一方で、先に挙げた特徴がポジティブに作用する場面をぜひ考えてみてください。慣れればすぐにスラスラと長所として表現できるようになりますし、「個を生かした活躍」の可能性に気づかされます。

フィードバックの導入や流れは、こちらのダウンロード資料を参考にしてください。また、パーソナリティ検査OPQの解釈についてもう少し詳しく知りたいという方は、無料のWeb講座「OPQ解釈コース」にぜひご参加ください。

当初の想定よりも大幅に長引くコロナ禍で、「学生のガクチカが出てこない!」という人事担当者の叫びが多く寄せられています。ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、新卒採用面接では必ず耳にする定番の話題です。採用担当者はこのエピソードをもとに、学生のコンピテンシーを推し量ろうとします。

しかし、コロナ禍の影響で、従来の「ガクチカ」の定番であったアルバイト、ゼミ、部活動、留学などの活動が制限され、「面接で掘り下げられる話題がない」、「個人の差別化ができない」といった悩みが採用担当者から多く寄せられるようになりました。この影響は、大学生活が完全にコロナ禍と重複する23卒採用において、もっとも顕著になると考えられます。

さて、応募者の「ガクチカ」を評価できないのであれば、それ以外の手法でコンピテンシーを推し量る必要があります。本日は、そんな時に使えるシミュレーション型アセスメントを3種類ご紹介します。

シミュレーション型アセスメントとは

シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。たとえば、面接では「私は●●部で部長を務めました」といったエピソードをもとにリーダーシップを評価するところを、シミュレーション型アセスメントでは実際にグループで討議する場を与え、その中での影響力の発揮度合いを観察するといった具合です。長所は、実際の行動や成績をもとに人物を評価するので、面接におけるエピソードの有無・真偽などを気にする必要がないことです。また、シミュレーション型アセスメントの多くは採点が標準化されており、面接よりも評価にブレが生じにくい利点もあります。一方で、特定のコンピテンシーをアセスメントするのに特化していることが多く、人材要件に合致する課題を用いないと見当違いの評価をしてしまう危険性があります。まず、採用で求めるコンピテンシーを定義し、その次に、それを評価できるシミュレーション型アセスメントを検討するようにしてください。

ちなみに、日本エス・エイチ・エルでは「プレゼンテーション演習」を新卒採用で実施することがあります。応募者は資料をもとに導き出した結論についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行います。これもまた、社内・社外での提案能力を測定するシミュレーション型アセスメントの一つです。

新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメント3選

ここからは実際に、新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメントを3つご紹介します。■グループディスカッション(グループ討議)

新卒採用ではすでに定番となっているグループディスカッションも、シミュレーション型アセスメントの一つです。長所は、特にコロナ禍でエピソードが見られづらくなった対人的コンピテンシー(リーダーシップや協調性など)を評価しやすいことです。

日本エス・エイチ・エルでは、より仕事場面でのふるまいを予測しやすい、様々なビジネス上の意思決定を模擬的に行う題材を用意しています。オンラインで実施できる題材も続々リリースされていますので、ぜひご検討ください。

■創造力テスト(クリエイティビティテスト)

通常の知的能力テストは、唯一の正解をすばやく導く「収束的思考力」を測定するのに対し、創造力テストは、考えられるアイデアを数多く提案する「発散的思考力」を測定しています。ある課題に対し、応募者が①数多くアイデアを出せるか(流暢さ)、②いろんな側面からアイデアを出せるか(柔軟さ)、③人と違ったアイデアを出せるか(オリジナリティ)の3側面で創造性を評価します。

ビジネス環境の変化により、いわゆる「イノベーション人材」「新規事業創造人材」を求める企業は爆発的に増加しました。応募者の創造力を評価したい場合は、ぜひご利用ください。

■イントレイ演習(インバスケット演習)

イントレイ演習とは、未決裁の大量の書類や未解決の問題を、迅速かつ的確に判断・処理していく、実際の管理職業務を模倣したシミュレーション型アセスメントです。短時間で資料を読み、優先順位をつけて「誰に」「何を」「どのように」やらせるかを判断する必要があるため、仕事場面で求められる情報整理能力・問題分析能力を測定することができます。管理職の昇格試験などに使われることが多いテストですが、初級者向けの題材であれば新卒採用に用いることも可能です。SHLのイントレイ演習「決裁箱」はマークシート採点が可能で、新卒採用場面でも利用しやすいものになっています。

コロナ禍で、新しい企画をリードしたり、プロジェクトを指揮したりというエピソードも耳にしづらくなりました。将来のリーダー候補を採用したい企業は、ぜひイントレイ演習をご利用ください。

最後に

シミュレーション型アセスメントは、評価したいコンピテンシーが合致すれば非常に有効なアセスメントツールです。シミュレーション型アセスメントにご興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。 採用選考においてほとんどの企業が取り入れている面接手法。広く知れ渡る一般的な手法のため、十分な経験や知識のない人も安易に面接官として動員されるケースもあります。会社が掲げる採用要件を満たすか否かを判断する重要な選抜手法である面接を担う面接官には、本来、十分な事前準備や訓練が必要です。今回のコラムでは、客観面接における基礎知識をお伝えします。

客観面接とは

客観面接は、評価項目とそのレベルを定義した上で、評価軸に照らし合わせながら行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接時に収集された証拠によって評価がなされます。よって、評価目線が統一されるため、面接官ごとに大幅に評価が異なることは発生しづらい手法です。対して主観面接は、面接官の主観的判断、いわば好き嫌いによって評価が決まる面接手法です。同じ応募者でも面接官Aでは合格、面接官Bでは不合格ということが往々にして起こります。客観面接を実現するためには、面接官が観察→収集→分類→評価という手順で評価を行うことが重要です。まずは面接での受け答えをよく観察し、評価情報となる証拠を収集していきます。面接時間に行うのはここまでです。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らし合わせて分類し、最終的に評価レベルを判断します。数十分の面接時間の中で評価まで下してしまう面接官も多いですが、客観面接では評価に足る情報収集までが面接時間に行うべきことです。

客観面接のための質問ヒント

客観面接を行うためには、適切な情報を引き出すために効果的に質問をしていく必要があります。以下のような質問が有効です。・オープン・クエスチョン

「はい」か「いいえ」、もしくは一言答えるだけでは終わらない質問のことです。多くは5W1H(誰が、何を、いつ‥など)を尋ねることで様々な話題を引き出せます。

・掘り下げる質問

1つの話題についてより深い情報を求める質問です。具体的な情報を引き出し、詳細を明らかにするために重要です。「〇〇についてもう少し詳しく話してください」などの拡大する質問、「チームでのあなたの具体的な責任は何だったのですか?」などの明確化する質問などがあります。

面接官のバイアス

面接官が評価をする際、陥りやすいバイアスについて述べます。・第一印象

最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。面接は最初の4分で評価を下しやすい、という研究結果もあります。面接の冒頭に笑顔でハキハキと自己紹介をした応募者の印象から、能力評価や総合評価を高くつけてしまう例などが挙げられます。

・ハロー効果

ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その判断や評価を他の特性や行動にも一般化することを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると評価してしまうなどです。

・ステレオタイプ

特定のイメージを抱くグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、イメージから評価を下して評定を歪めてしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツを一生懸命やっていたので、粘り強くストレスに強い」と判断するなどです。

客観面接のために採用担当者が準備できること

客観面接は面接官の力量に左右されますが、事務局である採用担当者が面接の精度向上に貢献できるのは以下3点です。1.面接官の選抜

客観面接には技術が必要です。そのため面接官にも適性が存在します。思い込みの強い人、応募者の言うことをなんでも鵜呑みにしてしまう人などは、フラットに情報を収集して評価を行うことが難しいため、客観面接にはあまり向いていません。模擬面接などをして事前にチェックをしてみてください。面接経験者の場合は、過去の評価結果などを振り返り、極端な傾向がないか確認することをおすすめします。

2.面接評価シートの整備

評価シートには、面接の評価項目、定義、レベルなどの指標を明示し、主観的な評価が入りづらい設計にします。評価結果のみを残すようなシートではなく、メモ欄などを設けてその根拠を残せるようにすることが望ましいです。

3.面接官の教育

面接官には、事前に面接に関する必要な情報(面接官として望ましい態度、聞いてはいけない質問、面接の具体的な目的、評価項目、評価シートの記入方法など)を説明します。業務で忙しい面接官への配慮から、資料やマニュアルを用意して事前配布のみとする企業も多いですが、客観面接を理解しその技術を習得するためには事前トレーニングが必要となります。上記のような説明だけでなく、模範となる面接映像を視聴したり、模擬面接を行って実際に体験したりすることで、客観面接のポイントや自身の面接官としての傾向などへの理解が深まります。最近ではオンラインで研修を実施する企業も増えており、効果的・効率的な面接官トレーニングを実施することが可能です。

おわりに

誰でもできると思いがちの面接ですが、客観面接では今回述べたような基本的な知識や技術が必要です。当社では企業の客観面接の支援を数多く手掛けています。特に、多くの企業で実施している面接官トレーニングについて、ご興味のある方はこちらからぜひ資料をダウンロードしてください。 面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

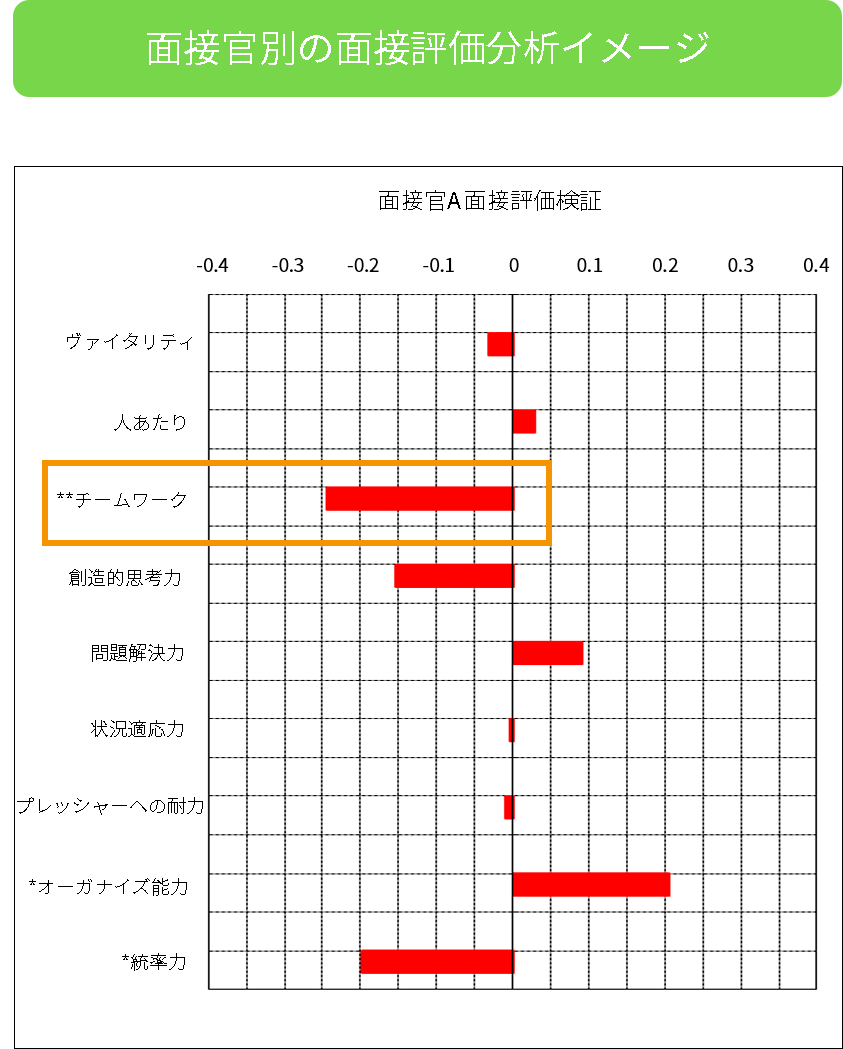

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

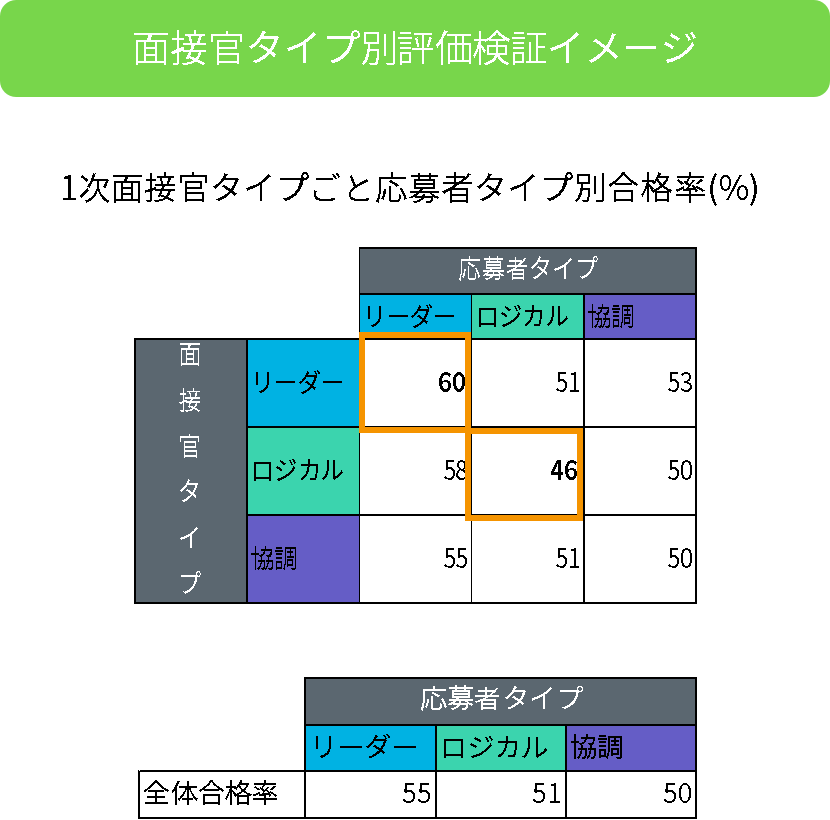

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。