研究テーマ

「人は強みと弱み、どちらを能力開発すべきか」。これは、社員育成に携わる多くの人事担当者や現場管理職が抱える疑問の1つです。私も、これまで複数の部門で延べ40名以上の部下を直接マネジメントしてきた立場として、この疑問に強い関心がありました。先行研究を調べると、海外では1998年にアメリカのセリグマン博士らが提唱した ”ポジティブ心理学” や、資質測定ツール「ストレングス・ファインダー(現クリフトンストレングス・テスト)」で有名なギャラップ社などが提唱する ”強みに基づくアプローチ” を中心に、多くの論文が「強みの活用・伸長の有効性」を示しています。一方、日本ではまだ研究事例は少なく、苦手教科の克服という受験・学校教育の影響もあり、部下の育成・能力開発となると上司は「弱みの改善」に目が向きやすいのが現状です。

そこで今回は、社員の強みや弱みの能力開発が、個人業績やワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響を研究しました。

研究結果

研究では、まず人事コンサルティング業務に従事する当社社員に対して360度評価を実施し、個々人の強み・弱みのコンピテンシーと、業務における各コンピテンシーの重要度を明確にしました。その後、「強みの伸長に取り組む群」「弱みの改善に取り組む群」「統制群」の3群に分け、「強みの伸長群」と「弱みの改善群」に対して3カ月間の能力開発面談を行いました。その結果、能力開発に取り組まなかった「統制群」と比較して「強みの伸長群」「弱みの改善群」ともに個人業績が向上したものの、「弱みの改善群」はワーク・エンゲイジメントが低下しました。ワーク・エンゲイジメントは、オランダ ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らが提唱した概念で、仕事に充実感を感じ、いきいきと仕事に取り組んでいる状態を指します。「弱みの改善群」はこのスコアが低下したとともに、面談でも「能力開発の過程で、自身のレベルの低さを痛感して自信を失うことがあった。」「これまで自分の弱みに向き合ってこなかったので、前向きな気持ちを維持することが難しかった。」などの発言が見られました。つまり、能力開発の過程で、一時的な自信喪失や意欲、自己効力感の低下が起きた可能性があります。ここから言えることは、弱みの改善(能力開発)は「期限を設けた時限的な取り組みに留めたほうがよい」ということ、そして、”昇進昇格の要件である” “周囲や顧客に迷惑をかけている” など、どうしても弱みを改善せざるを得ない場合には「第三者による心理的なサポートが欠かせない」ということです。弱みの改善は、本人に強い心理的ストレスを与えます。長期的にみると仕事への積極性の低下や離職につながる可能性があるため、弱みの改善によって拓けるキャリアや得られるメリットを示しつつ、時に強みにも目を向けさせて自信を持ってもらうなど、心理的なサポートとセットで能力開発に取り組む必要があります。

おわりに

今回の研究結果から、弱みの改善には注意が必要であるものの、社員の強み・弱みの能力開発が個人業績の向上につながる可能性が示唆されました。サンプルサイズが小さく、業種・職種も限定的であることから、本研究を一般化するにはさらなる追加検証が必要ですが、社員の能力開発を行う意義や価値を示す根拠の1つとして、社員育成に携わる皆さまの参考になれば幸いです。以下のURLから本研究の発表論文をダウンロードできますので、興味のある方はご参照ください。論文内では、検証の手順や結果を詳しく解説しています。【学会発表論文】効果的な能力開発面談の検討

※本稿は2023年9月開催の産業・組織心理学会 第38回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

はじめに

研修に参加した際に、隣の席の人のことをよく知らないまま、緊張した様子で研修に取り組み、消化不良な部分が残ってしまったという経験はありますか?通常、研修の本編に入る前に導入部分でなんらかのアイスブレイクが行われることが多くあります。参加者同士の簡単な自己紹介、研修に対する意気込みなどを個々に発表することで互いの共通点を見つけ、会話のきっかけを提供することが多くあります。

上記のようなアイスブレイクが行われない研修だと、どこかよそよそしい雰囲気になり、研修そのものも盛り上がりに欠けるという状況になることは珍しくありません。緊張をほぐすために、様々な工夫でアイスブレイクを行うことにより、研修への積極的な参加を促進できます。

アイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」

例えば、A4の紙を用意して、できるだけ高いタワーを作るといったペーパータワーのようなワークもアイスブレイクの一つといえるでしょう。初対面の人たち同士が集まった際に共通点を見つけ出し、緊張をほぐすことでリラックスした雰囲気が醸成され、自由な発言が飛び出すケースが多くあります。当社ではアイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」という商品を開発・販売しています。「なんだ、ゲームか」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、アセスメントサービスを提供している当社ならではの特徴が盛り込まれたツールです。

このツールを使うことで参加者各自の自己理解と、参加者同士の親睦を深めることができます。自己分析を行うとともに、共同演習内の参加者からの評価内容を組み合わせることで、自己理解に関するフィードバックが得られます。

「めくる×わかる」実施の流れ

「めくる×わかる」の構成と実施の流れをご紹介します。ツール構成(1セット):3~5人のグループで実施

個人演習(自己理解シート) A4 サイズ4枚複写式冊子5部

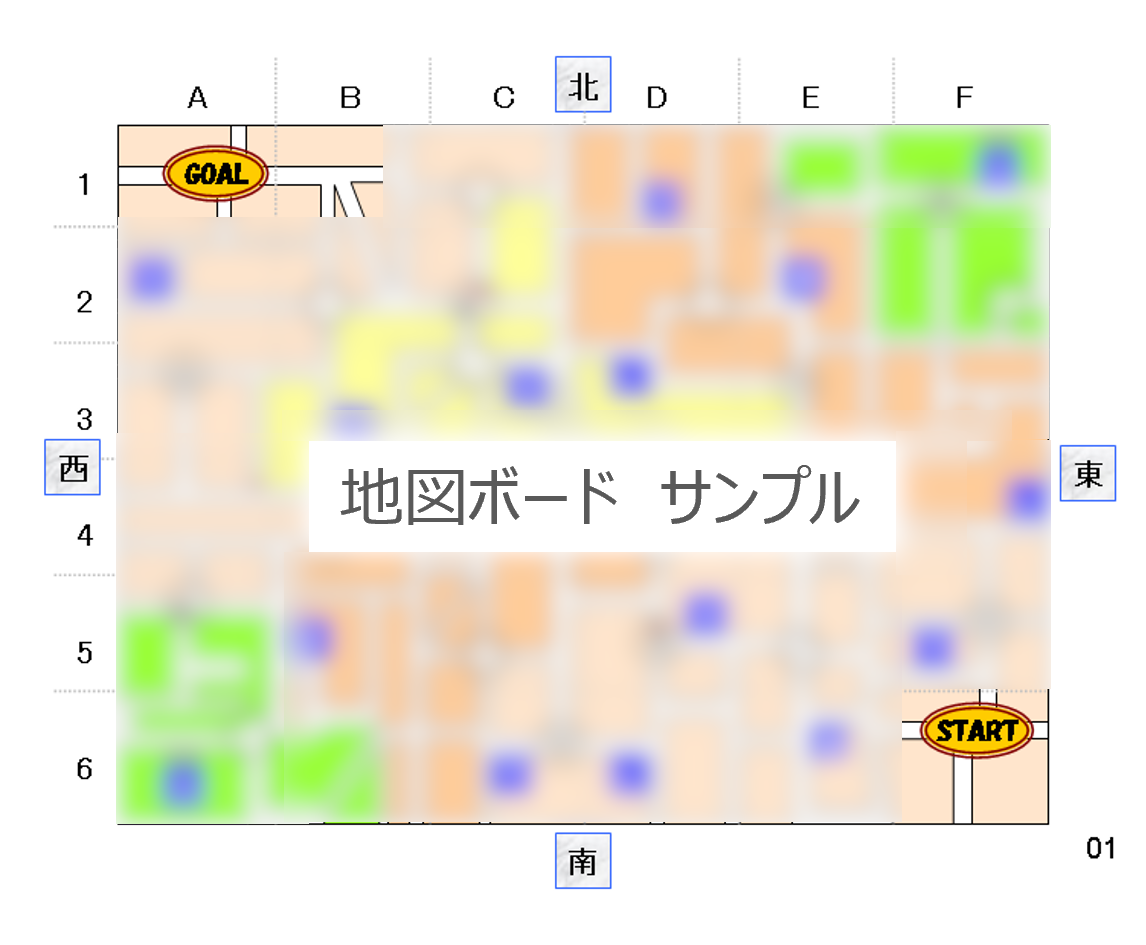

共同演習ボード(地図ボード)4枚(A3サイズ1枚A4サイズ3枚)

1.個人演習:参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

↓

2.共同演習:参加者同士で謎解きボードゲームを行います。ヒントを元に地図に隠れている星を探すゲームです。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

↓

3.個人演習:ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

↓

4.フィードバック:自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます。

所要時間は1~4まで約40分です。

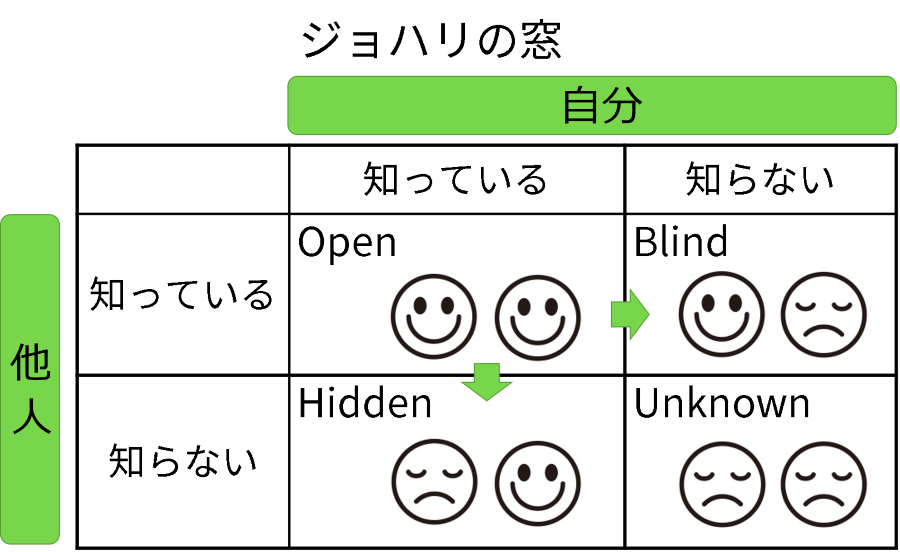

4.フィードバックがこのツールの肝になっている部分です。ジョセフとハリが考案した「ジョハリの窓」という心理学のモデルに基づいて、自己理解を深めていこうというものになっております。

・自分が分かっている自分

・自分が分かっていない自分

・他人が分かっている自分

・他人が分かっていない自分

上記の4つの軸から以下の4つに自己領域を分類するモデルです。

・開かれた窓 自分も他人も分かっている自分

・盲目の窓 自分は分かっておらず、他人が分かっている自分

・隠された窓 他人は分かっておらず、自分が分かっている自分

・未知の窓 自分も他人も分かっていない自分

おわりに

「めくる×わかる」では40分という短い時間で自分の理解も深まり、他人とのコミュニケーションの取り方も考えることができるツールです。冒頭にお伝えしたような研修開始時のアイスブレイクにも活用できるだけでなく、内定者フォローやインターンシップなど初対面同士の人が集まる場でも活用いただけます。ご興味がある方はぜひ当社までお問い合わせください。従来、適性検査は採用などの人材選抜場面で用いられていましたが、近年は従業員に適性検査を受検してもらい、その結果を本人へフィードバックして自己理解を促す能力開発を目的とした利用が増えています。その過程で「本人への”弱み”の伝え方が難しい」という声をよくいただくようになりました。そこで本稿では、受検者が自身の”弱み”を受け入れ、前向きに能力開発に取り組んでもらうための伝え方のポイントを紹介します。

①相手の業務プロセスと成果指標を事前に把握する

能力開発を目的としたフィードバックのゴールは「個人の業績向上」です。個人の業績向上が、ひいてはチームの、そして会社の業績向上につながります。そのためには、フィードバック担当者が相手の業務プロセスと業績指標を十分理解しておく必要があります。能力開発プランを話し合う過程で、業務のどの場面で弱みが表出すると業績に影響が出るか把握した上で、的確なアドバイスや目標設定をする必要があるためです。例えば、営業職で『ストレス耐性が低い』という弱みがあった場合、商談時なら上司が同席してフォローできますが、その後、「顧客に断られることを恐れてクロージング行動を起こせない」という形で表出すると受注の機会を逸してしまいます。この場合、商談時よりもクロージング時に弱みが表出するほうが問題です。もし現場経験のない人がフィードバックを担当する場合、現場上長から事前に業務プロセスや部下を評価する際の業績指標をヒアリングするなど、入念な準備が必要になるでしょう。

②1:1で話せる場所を用意する

ネガティブなフィードバックは、時に本人のプライドを傷つけます。(誰しもそうであるように)同僚や部下には聞かれたくない話であり、もし聞かれていることが分かれば、強い防御反応を示し、本音を話してくれなくなるでしょう。そのため、フィードバックは周囲に話が漏れてしまうオープンスペースではなく、会議室など他の人に聞かれない場所で行いましょう。

弱みをフィードバックするために、強みを特定することは違和感があるかもしれません。しかし、弱みを改善・補完するために、既に十分発揮できている強みの活用を検討することは有効です。例えば、『ストレス耐性が低い』という弱みと、『チームワークが高い』という強みがあった場合、持ち前のチームワークを発揮すれば、効果的なストレス対処法を同僚に教えてもらう、自分がストレスを強く感じる業務を先輩社員に手伝ってもらう、などの選択肢も生まれます。弱みは、改善に向けた行動をなかなか起こせないから弱みなのであって、普段から発揮できている強みを活かして改善する方法を模索しましょう。

④強みを多くフィードバックする

人が自身の弱みと前向きに向き合うためには、1つの弱みに対して、3つの強みをフィードバックする必要があると言われています。これは、弱みのフィードバックに対する相手の防御反応を和らげる意味でも有効です。多くの強みが業務で発揮できていることを適性検査の結果と対話を通じて確認、共有した上で、弱みの改善について話し合いましょう。

⑤面談への積極的な参加を促し、発言を否定・批判しない

フィードバック担当者が一方的に話すのではなく、「今の話についてどう思うか」「○○という要素(弱み)について、思い当たる経験はあるか」など、積極的に相手へ発言を促してください。自身の経験や行動の理由を振り返ることで、「確かにこの部分は自分の弱みかもしれない」と結果を受け入れるきっかけになります。また、発言を否定・批判せず「詳しく教えてほしい」と促すことは、互いに多くの気づきを得られるとともに、何でも率直に話してよいという雰囲気作りにもつながります。(Cawley et al.,1998)

「適性検査で ”ストレス耐性が低い” と出ているから弱みなのだろう」という検査結果だけでの判断や、「顧客との商談ではいつも緊張が見て取れる」などの印象でのフィードバックは避けましょう。弱みが実際に表出した経験を尋ね、「初対面の顧客の前で緊張してうまく話せなかった経験が何度かあるという話があった。確かにストレス耐性には苦手意識があるようだが、どう思うか」など、フィードバック中に相手が話した経験・事実を根拠にして対話してください。

⑦フォローアップする

弱みの改善は、相手にとって心理的に大きな負担になります。行動に移せない、行動して失敗することで改めて弱みを痛感する、すぐに成果が出ない、といったケースもあるため、継続的な支援が必要です。能力開発に向けた行動計画の定期的な進捗確認と見直し、そして、仕事に対する意欲を失わないための心理的なケアを忘れないようにしてください。

以上、業務上の弱みを相手にフィードバックする際のポイントを7つお伝えしました。弱みの能力開発は難しく、かつ、強みと言えるレベルになるほどの向上は期待できません。それでも、その弱みが本人のキャリアやチームにとって脅威となる場合は、放置するわけにはいきません。ぜひ、今回のポイントを踏まえた上で対話を行い、能力開発に取り組んでください。

また、この度新たに適性検査のフィードバック方法を学べる部下育成セミナー(万華鏡版) オンデマンドをご用意しました。ぜひご活用ください。

(参考文献)

Bouskila-Yam, O., & Kluger, A. N. (2011). Strength-based performance appraisal and goal setting. Human Resource Management Review, 21(2), 137-147.

Cawley, B. D., Keeping, L. M., & Levy, P. E. (1998). Participation in the performance appraisal process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of Applied Psychology, 83(4), 615-633. 適性検査のフィードバック面談を通じた従業員の能力開発について本コラムでも何度かお伝えしてきましたが、今回は、面談中に明らかになった「ポテンシャルの発揮度」に応じた能力開発の方法をご紹介します。

面談を通じて「その能力が仕事で発揮された(またはされなかった)事実があるか」を確認すると、「ポテンシャル(適性検査の結果)」と「発揮度(面談の結果)」から、被面談者の能力を以下の4つに分類できます。どこに分類されるかによって、能力開発に向けた対話や支援の仕方が変わってきます。

対処戦略を持っている能力(ポテンシャル-・発揮度+)

苦手意識を持っているにもかかわらず、実際の仕事場面では発揮できている能力です。本人が何らかの理由でこの能力に必要性を感じており、意識して行動を取っていると言えます。この能力を開発する場合は、発揮し続けるにはどうすればよいか、さらにレベルを高めることができないかを話し合います。また、なぜ発揮できるようになったか、発揮する意欲をどうやって保ち続けているかを掘り下げると、後述する「好きでもないし、行動もしない」能力を発揮する際のヒントが見つかる可能性があります。

被面談者への質問例

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

発揮された潜在能力(ポテンシャル+・発揮度+)

ポテンシャルが高く、発揮もできている能力です。今の仕事でより大きな成果を生み出すために、どのようにこの能力を使うべきか、うまくいっていない仕事や課題にこの能力を生かせないかが対話の中心になります。被面談者への質問例

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

未開拓の潜在能力(ポテンシャル+・発揮度-)

ポテンシャルが高いにもかかわらず、発揮できていない能力です。まずは、適性検査の結果が正しいかどうか、改めて自己認識を尋ねて確認します。正しいと判断できれば、発揮を妨げている要因を探ります。この要因は、外的要因(発揮を求められない業務内容や職場環境)である場合と内的要因(別の能力の不足によって発揮が妨げられている)である場合とその両方である場合が考えられます。内的要因は、例えば「何事にも”主体的に率先垂範して取り組めない”のは、”情報が不足していて”自分の判断に自信が持てないから」などです。この場合は、”率先垂範”という能力の開発に取り組むために「失敗を恐れずにまず取り組んでみる」などの行動計画を立てるよりも、まず、短時間で重要な情報を収集するための”情報をとる”という能力の開発に取り組む方が効果的です。

被面談者への質問例

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

対処戦略を持たない能力(ポテンシャル-・発揮度-)

本人に苦手意識があり、実際に発揮もできていない能力です。発揮するための行動計画を立てる前に、「好きでもないことを、なぜやらなければいけないか」を話し合う必要があります。「仕事だからやりなさい」と伝えるのは簡単ですが、行動が変わることはほとんどありません。この能力を発揮するメリットを本人が理解し、納得する必要があります。その際、目の前の仕事の話題からいったん離れて、本人の望むキャリアや働き方について尋ねてみるとよいでしょう。その実現に向けて、この能力が活用できないか、必要になる場面はないかを模索します。ただ、対話の結果、この能力を必要としない仕事の仕方や役割を検討するほうがよい、という結論になる場合もあります。

被面談者への質問例

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

以上、適性検査の結果と、そのフィードバック面談で明らかになった「ポテンシャルの発揮度」をもとに能力開発に向けた対話や行動計画の立案をサポートする際の考え方をご紹介しました。

フィードバック面談全体の進め方や注意点についてはこちらのダウンロード資料をご覧ください。 2022年は人事やリーダーにとって厳しい年でした。世界中の企業が高い離職率に悩まされ、新しい人材を見つけ採用するのに苦労しました。リモートワークやハイブリッドワークが継続し、無理せず最低限の仕事をする人が増えました。また、多くの人がメンタルヘルスの問題を抱え、より良いワークライフバランスへのニーズが高まりました。

今後もこのような傾向は継続するのでしょうか。新たにどのような変化が予想されるでしょうか。

本コラムでは、SHLグループのe-Book「Navigating People Strategy in 2023」を一部抜粋し、2023 年に注目すべき人材トレンドのトップ 5 をご紹介します。

1.トップ人材が辞める傾向は続く

優秀な人材には常にチャンスがあり、不況の時であっても組織を去ることができる選択肢があります。退職は組織にとって大きな損失となり、トップ人材の定着は人事にとって非常に重要です。・人事リーダーの46%が、採用は2023年の最大の優先事項だと回答している¹

・人事リーダーの50%が、今後6カ月間、人材獲得競争が激しくなると予測している¹

・52%の従業員は組織に留まるかどうかに柔軟な勤務形態が影響すると回答している¹

・80%の従業員は給与がインフレに追いついていないと回答している(SHRM)

・人事リーダーの50%が、今後6カ月間、人材獲得競争が激しくなると予測している¹

・52%の従業員は組織に留まるかどうかに柔軟な勤務形態が影響すると回答している¹

・80%の従業員は給与がインフレに追いついていないと回答している(SHRM)

では何をすべき?給与アップ?

もちろん、給与や勤務形態は重要な要素ですが、トップ人材が退職する理由の1位はキャリアアップや成長のためです。そのため、人事はまず、誰がトップ人材であるか、彼らがどのような仕事に取り組むことで成長することを望んでいるのかを把握することが重要です。トップ人材のリテンションを維持するためには、組織が彼らの成長と発展を促進するような仕組みを整える必要があります。

2.燃え尽き症候群が増えている

Gallup社によると、従業員の76%が燃え尽き症候群に陥っており、SHLのデータでもパンデミック前よりも全体的にレジリエンスが低下していることが報告されています。さらに、経済的な不安が広がる中、燃え尽き症候群に陥りやすくなっている状況にあります。これは事業活動にも大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。マネジャーやリーダー、そして人事はチームメンバーをより深く理解し、彼らが仕事上の何によって動機づけられるのかを確認することが大切です。従業員を支援するためにはマネジャーやリーダーの存在が非常に重要ですが、その一方で彼らが過度に負担を感じてしまわないよう注意することも忘れてはいけません。人事は彼ら自身が燃え尽き症候群の犠牲者とならないように注意する必要があります。

・70%の企業が新たな福利厚生を採用したり、既存の福利厚生を拡充したりしている¹

・人事リーダーの45%が従業員は変化によって疲弊していると回答している¹

・人事リーダーの45%が従業員は変化によって疲弊していると回答している¹

3.従業員中心のアプローチへの移行は続く

どの組織でも従業員は最も重要な顧客です。彼らは自由に組織を去ることができます。そのため、組織は従業員にとって魅力的な仕事を提供し続けなければいけません。しかし、産業革命以来、多くの組織で従業員は十分に扱われず、企業はやる気のない、生産性の低い労働力や高い退職率に悩まされてきました。従業員中心のアプローチをとることで、組織は従業員が仕事に何を求めているかを理解し、それを提供する意味のある仕事と職場を作り上げることができます。SHLの調査によると、従業員はより良いワークライフバランスを求めつつ、目的とつながりによって動機づけられます。リモートワークやハイブリッドワークが増える中、人事には、従業員が仕事に何を求めているかを理解し、目的をどのように伝えるべきかを検討するためのデータが必要です。

・82%の従業員が、単に従業員としてではなく1人の人間として見ることが重要だと回答している¹

・53%の従業員が、組織に彼らが気にかけていることに対して行動を起こしてほしいと回答している¹

・53%の従業員が、組織に彼らが気にかけていることに対して行動を起こしてほしいと回答している¹

4.育成、流動性、リテンションがより重要に

2023年はコスト削減の圧力が高まり、人事戦略の重要性が増します。今いる人材でより多くの仕事をしなければなりません。成功のためには、全従業員の人事データが必要不可欠です。全従業員に能力開発のためのフィードバックと計画立案の機会を提供し、従業員主導の能力開発計画を作ります。重大なスキルギャップを埋めるためには、必要な人材要件を定義し、組織の中からその要件に合致する人材を探す必要があります。例えば、次の営業のスター社員はカスタマーサービスの担当者の中にいるかもしれません。事業がうまく行くだけでなく、従業員が成長を実感することで、リテンションにも大きく貢献します。・人事リーダーの44%が、組織には魅力的なキャリアパスがないと考えている¹

・人事リーダーの47%が、内部人材の育成が2023年の最優先事項の1つだと回答している¹

・人事リーダーの24%が、現在のリーダー育成のアプローチでは将来に向けたリーダーを準備できていないと回答している¹

・人事リーダーの36%が、採用戦略が不十分で必要な人材を見つけることができていないと回答している¹

・人事リーダーの47%が、内部人材の育成が2023年の最優先事項の1つだと回答している¹

・人事リーダーの24%が、現在のリーダー育成のアプローチでは将来に向けたリーダーを準備できていないと回答している¹

・人事リーダーの36%が、採用戦略が不十分で必要な人材を見つけることができていないと回答している¹

5.採用とタレントマネジメントが一体化する

多くの企業で、採用とタレントマネジメントは別々に動いており、それぞれ異なるプロセスやシステム、データセットを持っていました。これによって生じる非効率や一貫性の欠如は、つい最近までは容認されていました。経済的な制約が非常に大きい中で、事業の目標を達成するためには、採用とタレントマネジメントを連動させる必要があります。採用凍結が行われている状況では、人事は組織内の人材を有効活用し、現在のスキルギャップを埋めると同時に将来に向けてスキルを開発しなくてはなりません。人材の管理・育成・リテンションのために、情報やプロセス、戦略やデータを共有することが必要です。

おわりに

上述のトレンドを踏まえ、人事戦略を立案するためには、正確で意味のあるデータが必要です。データがあれば、以下のような疑問に答えることができます。・事業戦略を実行できる人材が組織内にいるか

・スキル、人材、リーダーシップの重大なギャップはどこにあるのか

・もしも事業戦略が変化したとき、人事戦略にどのような影響があるか

・退職率はどこで問題になっており、それはなぜなのか

・将来必要となるスキルや役割に向けて、従業員を育成しているか

2023年も、データとピープルアナリティクスの重要性はさらに高まるでしょう。SHLグループではMobilizeと呼ばれる、人材データを統合・分析し、迅速に必要な知見を得ることができるソリューションを展開しています。ご興味のある方はこちらでデモ動画(英語) を確認いただけます。

¹Gartner: Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023

© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved 事業環境が激しく変化する中で、企業の人材育成に変化の兆しが生まれています。階層別研修に代表される一律の研修から、個々の従業員がそれぞれの立場で必要な能力を主体的に獲得しながら、業務の中で能力発揮することを促す個別化された育成への移行を多くの企業が模索しています。

背景

かつての人材開発部門は、研修体系を作ることが重要ミッションでした。全従業員に対して平等に学びの機会を提供するためです。これは企業独自のスキルやネットワーク構築を促すのに最適であり、安定的な経営環境では効果的な方法であると言えます。しかしながら、環境変化が激しく常に新しい学びが必要な昨今の状況では、予め学習内容を定義することが難しくなりました。加えて、従業員の価値観が多様化し、幹部育成を前提とする研修が機能しづらくなってきました。これが、従業員が主体的な学ぶ仕組みの構築に取り組む企業が増えた理由です。成長とは

仕事における能力の獲得が成長です。具体的には「職務経歴書に新たに書ける項目が増えている状態」とも言えます。単なる経験の振り返りによる理解ではなく、成果創出の再現性が高まっていることが重要です。

成長を促進するために必要なこと

「ローミンガーの法則」では、人の成長に役立つ要素の7割は経験、2割は薫陶、1割が研修です。経験は人の成長に大きく影響します。そして、この経験を意味あるものにするため、薫陶や研修が必要なのです。「コルブの経験学習理論」は「経験→内省→概念化(持論化)→実践」というサイクルを通じて、経験を学びに昇華する理論です。この理論においても経験を内省するステップが必要です。

成長を促進するためには、経験の振り返りと内省が重要です。1on1面談、フィードバック面談、経験棚卸しのためのワークシート活用など様々な方法がありますが、今回はパーソナリティ検査を活用する方法をご紹介します。

パーソナリティ検査を活用した内省の促し方

>パーソナリティ検査OPQのフィードバック用リポート「万華鏡30」を使った内省の手順を説明します。 万華鏡30のマネジメントコンピテンシー(PMC)を使います。PMCは企業人の職務遂行能力を網羅的に整理した36項目のコンピテンシーモデルです。 リポートにはパーソナリティから予測される各コンピテンシー発揮可能性が5段階で表示されます。高得点(4点、5点)の項目を強み、低得点(1点、2点)の項目を弱みと判断します。以下の手順は強みに着目した内省の方法です。手順①

PMCの中から高得点を抜き出し、「発揮できている強み」と「潜在的な強み」に分類します。PMCの得点はパーソナリティからの予測値ですので、高得点のものすべてが業務の中で強みとして発揮されているとは限りません。この手順を通して、自分がどのような能力を発揮してきたかを思い出す呼び水とします。

手順②

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、どんな場面でどのように発揮されたのか、過去のエピソードを書き出します。事実に基づき振り返ることがポイントです。実際にどのような行動を取り、どのような成果に繋がったのかを整理すると自分の特徴がどう成果に結びついたのかを明確に認識でき、自己理解が深まります。

手順③

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、うまく発揮できなかった場面がないかを振り返り、発揮できた時とできなかった時を比較して、発揮するためにどんな条件が必要だったかを書き出します。特に他者のサポートや組織の中での役割や権限などが重要です。強みを発揮しやすい環境要因を把握すると、どういう準備が必要か明確になり、能力発揮の再現性が高まります。

手順④

「潜在的な強み」に分類したものを眺めて、将来獲得したいコンピテンシーがあるかどうかを検討します。「潜在的な強み」は現在の職務では発揮しづらいことが多く、意識的に経験を積む必要があります。目指すキャリアを念頭に開発したい項目を選択しましょう。

自分の特徴と経験を関連付けるこの方法は、経験のみの振り返りよりも自己理解を促進します。ワークシートを用意しましたので、是非ご活用ください。

終わりに

従業員が主体的に学び続けるための仕掛けの一つとして、パーソナリティ検査を活用した内省の促し方をご紹介しました。個々人が置かれている環境と課題が異なる中で、自律的な学びを促進するには本人が学びの必要性を認識する事が最も重要です。人材育成を考える一助になれば幸いです。 万華鏡30にご関心がある方は、無料ダウンロード資料アセスメントツール「万華鏡30」のご案内をご覧ください。自ら学び、行動変容するためには何が必要でしょうか?

日本企業はこれまでも人材育成に多くの時間と労力を割いてきました。役割の定義をあえて曖昧にして、OJT中心の教育を通じて徐々に業務の範囲を拡げていくことで、時間をかけながら未経験者を熟達者に育てることに成功してきました。一方で、首相が所信表明演説で取り上げて予算化を宣言するほどリスキリングの重要性が高まっています。リスキリングの説明については、多くの識者が整理しているため本稿で言及する事は控えますが、学びの対象が現在の職務・スキルと非連続である点が最大の特徴です。現在の仕事の延長線上にあるスキルではないため、そのスキルを獲得した際には仕事のやり方が一変してしまう可能性があり、既存のやり方の熟達者が教えることが難しいのです。リスキリングの対象が、主にデジタルに関するスキルとなるのは、デジタルスキルが非連続な変化を引き起こす可能性が非常に高いからです。

リスキリングが必要なのは全社員であると様々な場で論じられていますが、既存のやり方の熟達者である40代、50代が肝になるのではないかと筆者は考えています。本コラムでは、この層を含めた全社員がリスキリングに成功するための条件を考えてみたいと思います。

人が物事に熱中する構造

人の行動が変容し、学び続けるためには熱中する必要があります。我を忘れるほどに物事に熱中する構造を研究した人に、M.チクセントミハイという心理学者がいます。チクセントミハイは、人が時間を忘れ、我を忘れて課題に取り組んでいる状態をフロー状態と定義し、「フロー理論」として整理しました。この理論をヒントにリスキリングに必要な要素を考えて見たいと思います。フロー状態に入るためにはいくつかの条件があるとチクセントミハイは言っています。課題への取り組みに特に関連する条件を筆者なりに整理すると以下のようになります。

1.明確化された課題

取り組むべき課題が明確で、課題そのものに意味を感じているかどうかです。

2.適切な難易度

課題の難易度は易し過ぎても、難し過ぎてもいけません。易し過ぎると退屈をもたらし、難し過ぎると不安をもたらします。

3.素早いフィードバック

自分の行動が良かったか悪かったかが素早くフィードバックされることが大事です。

4.集中できる環境

課題と関係がない雑音が無いということです。

上記の4項目について、リスキリングの文脈においてどのように重要か、失敗要因という逆の観点から詳述します。

失敗要因①:課題が明確化されていない

「DX推進のため、全社員のデジタルリテラシーを向上させる」と各社が取り組んでいますが、デジタル技術と自社の事業の関連性・影響を認識している度合いについてはバラツキがあると推測されます。当然、デジタル技術は業界の垣根を溶かし、想定外の変化をもたらす為、予め自社への影響を明確に捉える事は困難な側面があります。しかし、そうした危機感を社員と共有しているかどうかによって課題認識の解像度は異なります。お題目としてのDXではなく、日々の活動の中に溶け込んだ課題になっている事が学びを促進する為には必須です。失敗要因②:難易度が適切でない

コーディング未経験者に対してソフトウェア開発も含めてデジタル技術を生かした新規事業提案を求めたとしても、学び続ける意欲を維持できる人は限られており、思ったような成果を上げられる可能性は低いでしょう。市場ニーズの検討や潜在ユーザーへのインタビュー、ビジネスモデルの検討と収益性の検証など多岐に渡る新規事業に関するスキルの習得とデジタルスキルを同時に身に付けなければいけないような状況では、多くの人は学びを諦めてしまうのではないでしょうか。失敗要因③:フィードバックがない

人は周囲からのフィードバックによって、自分の行動を修正します。資格を取得したり、業務プロセスを変更するような提案を行ったりした際に、その行為に対して周囲が無反応だった場合、人はその行動を継続する意欲を失います。その行為そのものに動機づけられている(内発的動機づけを有する)人はすぐに意欲を失うことはないにせよ、その努力の方向性が適切なものかどうか不安を覚える事が考えられます。失敗要因④:雑音が多い

学びを職場で実践するような場面において、課題とは本質的に関係ないことに多大な労力を割かなければいけない環境では、人は課題に熱中することができません。例えば、新しい企画を実行する際に、社内政治のために他部署のキーマンに根回しを行わなければいけないであるとか、同じプロジェクトメンバーの人間関係の問題に対処しなければいけないなど、課題の本質とは異なる雑音は学びの継続の大きな障壁となります。

最後の1ピース

>ここまではフロー理論の観点から、学びが継続される環境要因について考察してきました。では、これらの失敗要因を排除した環境をすべて整えれば、あらゆる人が学びを継続することができるのでしょうか。そうは問屋が卸さないでしょう。同じ環境を用意したとしても、おそらく積極的に学ぶ人とそうでない人に分かれるはずです。特に経験を積んだ40代、50代の層ほど反応の仕方の差が顕著になると推測されます。この背景には「学ぶ動機」が関連していると考えられます。紙幅の関係上、詳細は「モチベーションリソース:個人の原動力を理解し、成果を最大化する」に譲りますが、個々人は異なる意欲源を持っており、学ぶ動機も様々です。よりチャレンジングな仕事に挑戦するために学ぶ人もいれば、報酬を増やすための人、周囲がやっているから学ぶ人など、学ぶ動機は人それぞれです。自社にどのような意欲源を持つ人が多いのか、自社の中で典型的な意欲源を持つ人たちの動機を維持するような施策が用意されているかなど、自社の特徴を深く理解している企業ほどリスキリングを成功させるのではないでしょうか。 新年度から半年が過ぎようとしており、評価面談(フィードバック面談)の時期を迎える企業も多いのではないでしょうか。しかし、評価面談がただの評価結果通達の場となってしまっては効果的とはいえません。評価面談は、職務成果に対する評価者・被評価者間の認識をすり合わせ、社員の強みをさらに伸ばし弱みをカバーするための建設的な行動計画(アクションプラン)を立てるための場として活用すべきです。

そこで今回は、効果的な評価面談のポイントと、評価面談において適性検査を活用するメリットについてお伝えします。

評価面談の準備

まず、評価者は評価面談に臨む前に、以下のような資料を用意します。・被評価者の所定期間における業務の評価結果と、その根拠に関する資料・・・自身以外の評価者からの評価についても説明ができるよう、事前に情報収集を行ってください。

・面談内容を記録するための媒体・・・記録は被評価者の了承のもと行ってください。

・面談の大まかな計画と、触れるべき事項や被評価者への質問等のリストアップ・・・時間を効率的に活用するために、事前に話す内容をある程度まとめておくことが重要です。面談内容の一般的な流れについては次項で後述します。

・(可能であれば)適性検査や360度評価など、アセスメントの結果帳票・・・アセスメントは、パフォーマンスの原因や根拠として客観的な情報をもたらし、課題の特定や強みの進展に役立ちます。

評価面談の基本的な流れ

評価面談における一般的な流れをご紹介します。① 面談の概要説明とアイスブレイク

最初は雑談等のアイスブレイクから始め、リラックスした環境を作ります。面談の目的、内容、おおよその実施時間等について、最初に説明します。

② 被評価者の自己評価のヒアリング

評価結果を通達する前に、業務成果に対する自己評価と、その根拠についてヒアリングを行います。もし、課題感や相談があれば、ここで対応します。

③ 評価結果の説明

評価結果と、その根拠について説明します。もし被評価者から質問があれば対応します。最初にポジティブな結果から伝えるよう心掛けてください。

④ 評価に対する感想のヒアリング

評価に対してどのように感じたか、被評価者の所見を求めます。自己評価と照らし合わせ、疑問や納得のいかない点があれば共有するよう促してください。

⑤ (可能であれば)適性検査の活用

適性検査の結果がある場合、今回の評価の背景となる行動傾向について、被評価者と一緒に読み解きましょう。詳しくは、次頁で解説します。

⑥ まとめと行動計画(アクションプラン)の立案

今回の評価結果を受けて今後どのような活動をするか、アクションプランや目標を作成しましょう。なるべく具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き(SMART)な目標を策定しましょう。

評価面談で適性検査を活用するメリット

ここまで基本的な評価面談の進め方についてお伝えしてきましたが、評価面談において適性検査の結果を参照(もしくは被評価者にフィードバック)することは非常に有効です。なぜなら、職務成果の裏にある行動傾向について、適性検査が新たな情報をもたらす可能性があるためです。たとえば、「改善・創意工夫」といった点で低い評価のついた被評価者の例を挙げてみましょう。まず、そもそも当人は「改善・創意工夫」といったことが得意なパーソナリティなのか、適性検査の結果を参照します。

もし、「独自の意見を持っている」「変化志向が高い」「オーソドックスなものを嫌う」「創造的である」など、明らかに革新型の人材であれば、本来得意であるはずの改善や創意工夫を妨げている障壁があるはずです。たとえば、心理的安全性を確保できていないためアイデアを表出できない、目の前の雑務に追われて+αの活動ができない、職場に保守的な風土があり意見が通ると思えない・・・などです。この場合、得意なはずの行動を妨げているボトルネックを解消することが、具体的なアクションプランとなるでしょう(このアクションプランは、当人のみならず、上司や職場全体の行動改善につながる可能性もあります)。

反対に、パーソナリティ上、新しいことを発想したり改善点を見つけることが不得意であるというケースもあります。その場合、やみくもに「〇月までに〇点の業務改善案を出す」等の目標を掲げても効果は薄いでしょう。むしろ、「定期的な業務改善会議をオーガナイズする」、「他者のアイデアの実現をサポートする」など、本人が革新性を発揮しなくても職場の改善につながるような行動をすることが、建設的なアクションプランといえるでしょう。

いずれの場合も、適性検査の結果だけを鵜呑みにせず、当人はどう感じているのか、何を解決することが成果につながりそうかを、よく話し合うことが重要です。

評価面談で適性検査を活用する際の注意点

最後に、評価面談で適性検査を活用する際の注意点について申し上げます。評価は会社に貢献した事実に基づいて客観的に行うべきものです。適性検査結果は本人の申告に基づく本人の特徴を表すものですが、その結果は会社に貢献した事実そのものではありません。

評価自体が適性検査結果の影響を受けることは決してあってはなりません。また、被評価者に適性検査が評価結果に影響したとの疑念を持たせることも決してあってはなりません。

評価は職務成果に基づき正しく客観的に行い、その職務成果を生み出した行動のもとになる特徴を紐解くために適性検査を活用するということを念頭においてください。

まとめ

以上、一般的な評価面談(フィードバック面談)の流れと、評価面談における適性検査の活用についてご紹介しました。当社のパーソナリティ検査OPQを被評価者本人にフィードバックする方法については、こちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。また、OPQの解釈についてより詳しく知りたい方は、こちらの無料講座(オンデマンド)をご受講ください。 あらゆる組織において、マネジャー育成は急務となっています。事業環境が激しく変化し、多様な働き方の推進が求められる中で、メンバーから最高のパフォーマンスを引き出すためには、マネジャーの能力向上が必要不可欠となります。

本コラムでは、マネジャーの能力開発を組織や人事部門が支援する方法についてご紹介します。

多忙なマネジャーの実態

組織において、マネジャーは重要なミッションを数多く与えられています。チームとしての成果創出が求められるのは勿論のこと、部下の育成やメンタルケア、コンプライアンスやハラスメントへの対応、イノベーション促進、働き方改革の推進等、枚挙にいとまがありません。

加えて、実務をも兼務するプレイングマネジャーも非常に多いといわれています。マネジャーを対象とした実態調査によれば、プレイング業務を兼務しているマネジャーは全体の約9割を占めており、業務量の増加や人手不足によって、マネジャーがマネジメントに専念できない、という現状が示されています。

一方で、プレイングマネジャーこそがチームの成果に貢献し、部下育成においても重要な役割を果たしていることにも注目すべきでしょう。例えば、次のような研究結果が挙げられます。

・プレイング業務の割合が20~30%のマネジャーは、プレイング業務を行わないマネジャーよりもチーム成果を上げている(『プレイングマネジャーの時代』リクルートワークス研究所)

・マネジャー(上司)は部下に対して、業務に必要な知識やスキルを提供し、業務をスムーズに進める調整をする等、業務支援に貢献している(『人材開発白書2009』富士ゼロックス総合教育研究所)

以上のことからも、プレイング業務とマネジメント業務の二足のわらじを履くプレイングマネジャーは、成果をあげつつ部下育成に直接的に貢献できるキーマンとして位置づけられることが見て取れます。

組織における能力開発 コルブの経験学習モデルから

では、多忙を極めるマネジャーに対して、組織や人事部門からはどのような支援ができるでしょうか。ここでは、企業・組織の人材開発理論の中でも有名な、デービッド・コルブが提唱する「経験学習モデル」を取り上げます(『経験学習の理論的系譜と研究動向』中原淳)。経験学習とは、業務等の経験を振り返り、次の経験に活かすプロセスのことを指します。

コルブは、経験によって人はどう学ぶかを「経験・内省・概念化・実験」という4つのサイクルで説明しています。

(1)具体的経験

まず1つ目が、具体的な経験です。経験それ自体に意味はなく、中立的なものと定義されています。を経験した、という事実認識であると捉えるとよいでしょう。

(2)内省的観察

次に、内省的観察です。「ある個人がいったん実践・事業・仕事現場を離れ、自らの行為・経験・出来事の意味を、俯瞰的な観点、多様な観点から振り返ること、意味づけること」をさします。内省、リフレクション等とも呼ばれ、経験から気づきを得る重要なステップです。

(3)抽象的概念化

3つ目は、概念化です。自身の経験を内省した後に、その経験を一般化、概念化することをさします。固有の経験を他の状況でも対応できる知識やノウハウに昇華するステップです。

(4)能動的実験

そして最後が、能動的実験です。経験を通して構築された知識やノウハウが、他の場面でも通用するかを行動によって検証します。 この実験によって、また経験や内省が生まれる、というようにサイクルが続いていきます。

多忙なマネジャーにこそ内省機会を

コルブの経験学習モデルの中でも、特に(2)内省的観察は経験学習の質を左右する重要なステップです。企業人の学習や成長に関する研究で有名な立教大学教授 中原淳氏は、「大切なことは、現場の経験をしっかりとリフレクションする機会を持つこと」だと主張し、内省の重要性を強調しています(『リフレクティブマネジャー ~一流は常に内省する~ 』中原淳/金井壽宏)。

また、内省の時間を十分にとらずに経験で解決しようとする姿勢を、「這い回る経験主義」として懸念しています。目まぐるしく業務をこなすマネジャーは、ともすると立ち止まって内省する機会がとれず、「這い回る経験主義」に陥っている人が多いかもしれません。

更に中原は、内省が生じやすい条件として、次の2点を挙げています。

①「語るべき他者」や「応答してくれる他者」がいること

②自身の考えや感情をアウトプットすること(外化)

これは、他者との対話や問いかけによって、相互に気づきを得られることを意味します。一人で立ち止まって内省することは勿論大切ですが、外化を通して他者からフィードバックをもらい、学び合うことで、内省が深まるのです。

つまり、組織や人事部門は、マネジャーが立ち止まって内省する機会や、他者との対話機会を創出することで、能力開発に貢献できるといえます。例えば、集合型の内省支援研修や部下との1on1ミーティングの支援といった施策が思い当たるでしょう。

自社のマネジャー向け研修、階層別研修に携わっている方は、内省機会の提供という視点が組み込まれているか、今一度点検されてみてはいかがでしょうか。

尚、当社では、内省を促すツールとして、アセスメント結果を用いた自己理解研修や部下育成研修等を扱っています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。 2022年5月、経済産業省より「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書」、通称「人材版伊藤レポート2.0」が公表されました。 先行して2020年に公表された「人材版伊藤レポート」では、昨今の経営環境における人的資本経営の重要性と、それを体現するための「人材戦略に求められる3つの視点と5つの共通要素」(「3P・5Fモデル」)が提唱されました。「人材版伊藤レポート2.0」では、それらについてより具体的、実践的な内容を盛り込んだ、ガイド版のような位置付けとなっています。

このコラムでは、一連のレポートによって注目されている「人的資本経営」において、パーソナリティ検査をはじめとするアセスメントツールの有用性について考察しています。

その前に、まずは「3P・5Fモデル」について、その概要を整理してみたいと思います。

《3つの視点(Perspectives)》:人材戦略を策定するうえで重要な3つの視点。

視点1.経営戦略と人材戦略の連動

人材戦略は経営戦略に基づいて策定され、経営戦略と常に連動している。

視点2.As is – To be ギャップの定量把握

経営戦略を実行するための、人材戦略上のAs is(現状)とTo be(あるべき)のギャップが定量的に把握されている。

視点3.企業文化への定着

目指すべき企業文化が明示されるとともに、人材戦略の実行によって組織や個人の行動変容が図られ、定着する。

《5つの共通要素(Common Factors)》 :人材戦略を実行するうえで必要となる共通要素。

要素1.動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

経営戦略実行のために必要となる人材の質、量が可視化され、人材戦略の中で運用されている。

要素2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取組

多様な価値観、感性、専門性をもった人材からなる組織を実現する。

要素3.リスキル・学び直しのための取組

社員のスキルアップ・専門性の向上を、企業が支援し、人材戦略として組み込む。

要素4.社員エンゲージメントを高めるための取組

企業理念やパーパスを発信する、多様な個人の働き方に対応する、柔軟なキャリアパスを実現する、等。

要素5.時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取組

どこでも安心して働ける環境、制度、業務プロセスを企業が主体的に整備する。

人的資本経営における人材の役割

そもそも、伊藤レポートが提言する「人的資本経営」とはどのようなものでしょうか。従来、企業における人材の位置付けは、事業を営むための資源(Resource)でした。説明するまでもありませんが、HRとは(Human Resource)の略称です。

一方、人的資本経営では、人材こそが「企業の競争力の源泉」 であると定義し、人材を企業にとっての資本(Capital)と捉えています。 人的資本経営では、人材を企業の資本として活用し、成長させるものと位置付けています。人材に資金を投じることは、企業価値向上のための投資(Investment)であり、費用(Cost)という考えは当てはまらなくなります。

また、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営戦略に直結して企業価値の向上を担うバリュードライバーとしての役割を担うとされています。

人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性

一般論として、企業の資本は経営戦略に即して適切に運用され、定量的に評価できる状態にあることが求められます。人材もまた資本であるとすれば、企業にとって人材の定量把握は不可欠となるでしょう。この文脈を踏まえた上で、改めて人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性について考えてみたいと思います。

1.人の特徴を定量的に把握できる

技能やスキルは、様々な資格や技能検定等によって比較的定量化しやすい項目といえます。一方、人の特徴はどうでしょうか。業務拡大によって新しい管理職を必要としているとき、どのように要件定義すべきでしょうか。

アセスメントツールは、人の特徴を定量的に把握することに秀でています。例えば技能やスキルと併せてパーソナリティ検査の結果が整備されていれば、自社に多い人材・少ない人材を把握することも、適所適材の配置配属にも役立ちます。アセスメントデータは、As is-To beギャップの定量把握にも、動的人材ポートフォリオの策定にも大いに有用な情報です。

2.能力開発に活用できる

人材戦略に基づく能力開発は、人的資本の価値向上をもたらすとともに、企業文化の変革にも寄与することが期待できます。

能力開発の対象が技能の習得だけでなく、コンピテンシーにまで及ぶ場合には、アセスメントツールによる定量的な測定が不可欠となります。また、事前・事後で測定を実施すれば、能力開発の効果検証も可能です。

3.多様性の担保に貢献できる

人材の多様性を図る指標としてよく例に挙げられるのは、性別や国籍、年齢などといった属性情報です。しかしこれらは多様性を図る指標として十分と言えるでしょうか。

伊藤レポートが指摘するような、価値観や感性といった領域にまで多様性を求めるのであれば、アセスメントツールによる測定はとても有用です。多様性がない、同じような人ばかり入ってくるとお感じの場合には、現状を把握するために、一度全社員にアセスメントを実施してみるのも良いかもしれません。

4.個に寄り添うヒントを得る

人的資本経営では、1人1人の多様な個性を受入れ、自立・活性化を促すことが肝要とされています。画一的な対応ばかりしていては、自立・活性化どころか離心に拍車をかけるだけです。

リモートワーク下におけるコミュニケーションのあり方、メンターとしての新入社員への接し方、強みを活かしたキャリアプランの策定など、個に根ざした施策を考えるときにも、アセスメントが重要な役割を果たします。

おわりに

「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめた「人的資本経営の実現に向けた検討会」座長 伊藤邦雄氏は、レポートの序文で以下のように語っています。「人材は「管理」の対象ではなく、その価値が伸び縮みする「資本」なのである。企業側が適切な機会や環境を提供すれば人材価値は上昇し、放置すれば価値が縮減してしまう。人材の潜在力を見出し、活かし、育成することが、今まさに求められている」

人的資本経営の本質が込められた一文ではないでしょうか。また人的資本経営を体現するためには、要所要所でアセスメントツールを活用していくのが最も効果的と考えます。コンサルタントとして、多くのお手伝いができたらと思う次第です。

参考文献

経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 ~人材版伊藤レポート~」(2020)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(2022.6.30参照)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~」(2022)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf(2022.6.30参照)