日本がこのような評価であることを念頭に置きながら、今回はSHLグループのコラムを一部ご紹介しつつ、女性のリーダーシップについて考えたいと思います。

リーダーポジションにおける多様性促進のために

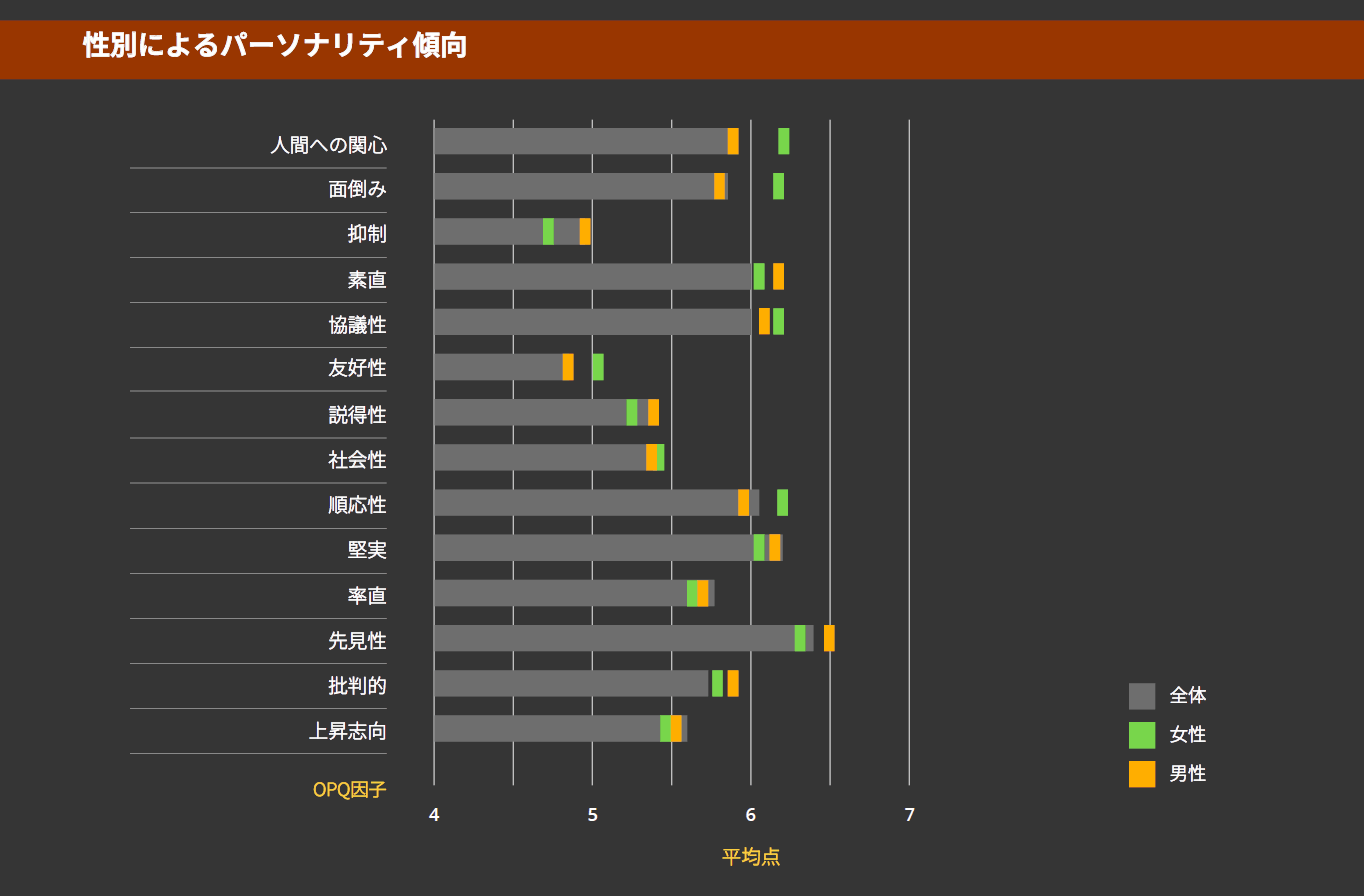

この30年間で、特に高所得国においてより多くの女性が管理職のポジションを占めるようになりましたが、それでもなお、管理職における男性との人数差を縮めるまでには、まだ長い道のりがあります。組織内のリーダーたちは、女性の昇進に関する意思決定時にステレオタイプに頼る傾向が強いものの、優れたピープルマネジャーとなる要素のいくつかは、女性が強いポテンシャルを持つことが客観的データから分かっています。SHLグループのホワイトペーパー「The New Era in People Management」では、性別によるパーソナリティの傾向に言及しています。男性は長期的な視点を持ち、他者に影響を与える傾向があり、女性は他者の行動に理解と共感を示し、適応し、つながりを求める傾向があると報告されています。一般論ではありますが、女性のこれらの特徴を見極め、育成し、適切に配置すれば、優れたピープルマネジャーを育てることができます。

実際、リーダーシップのジェンダーダイバーシティが上位25%に入る組織は、ボードメンバーに女性がいない組織よりもROEが47%高いと報告されています。にもかかわらず、昇進の可能性があると見なされるのは女性より男性の方が多いのです。その理由は、昇進の可能性が「男性的」とみなされる特徴と関連づけられ、重視されているからです。個人の特性よりも、これらの特徴によって採用や昇進が行われており、結果的に男性のほうが成長機会を得やすい傾向にあります。

女性がリーダーシップパイプラインで離脱する背景

リーダーシップパイプラインの途中で女性が減少する原因となる、多くのミクロな課題も存在します。女性のキャリアを促進する最も効果的な手段として、あらゆるレベルの女性がフレックスタイム制を挙げています。女性リーダーは、家庭の事情で自発的に休職・退職する割合が男性よりはるかに高い傾向にありますが、機会があれば仕事に戻りたいと考える人がほとんどです。可視化されず、無視され、見過ごされ、過小評価されていると感じている女性の体験談の多くは、耳に入る機会すらありません。彼女たちはテーブルに着いていたとしても、必ずしも意見を聞かれているわけではなく、事業の方向性に影響を与える意思決定に加わっているわけでもないのです。

柔軟な仕事環境の他にも、家庭での公平なパートナーシップやアセスメントを活用して人材戦略に女性を組み込むことなど、女性の活躍を後押しするヒントは他にもあります。

67%の組織がDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)への投資を維持または増加させています。※変革にあたっては、達成すべき目標とその障壁がどのようなものであるか正確に理解し、経営層を含め組織全体で継続的に努力しコミットすることが重要です。

性別による機会損失をなくそう

世界的にみても、まだまだリーダーポジションに占める女性の割合に課題があります。日本の現状は輪をかけて深刻です。DEIは必ずしもジェンダーだけの問題ではありませんが、こと日本において目下の課題はジェンダーダイバーシティと言えるでしょう。先述したように、ダイバーシティ推進によって組織力の向上は多く報告されており、組織が取り組むべき合理性を示しています。女性の組織における更なる活躍に焦点が当てられがちですが、仕事中心が当たり前と捉えられていた男性がより家事育児に取り組むことも同様の文脈で扱われるべきでしょう。性別に関係なく、能力やポテンシャルがある人が適切な立場で存分にその力を発揮し、また、ジェンダーにとらわれず家庭や育児に関わりたいと思う誰もがそのようにできる社会であってほしいと願います。

SHLのアセスメントとインサイトは、人材の客観的判断を可能にし、こうした社会の実現の一助となりえます。

※ https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/global-talent-trends/

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#beyond イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(Saville)博士とホールズワース(Holdsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39 仕事をする上でチームが円滑に機能することはとても重要です。

チームワークの良さは、コミュニケーションの円滑さ、ビジョンや目標の共有度合い、価値観の一致度合い、気の合う程度や仲の良さなどが関係していることは言うまでもありませんが、チームワークが良いだけではよいパフォーマンスを発揮できるとは限りません。

チームのメンバーにはそれぞれの役割があり、その役割遂行の適切さが他のメンバーに影響を与え、チーム全体のパフォーマンスにつながります。つまり、チーム内の各役割に適した人でチームを作ることが肝要です。

パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」にはチームタイプという尺度があります。この尺度は受検者がチーム内でどのような役割を担うことを好むかを予測します。本コラムではチームタイプとこの尺度の活用について述べます。

ベルビンのチームタイプ

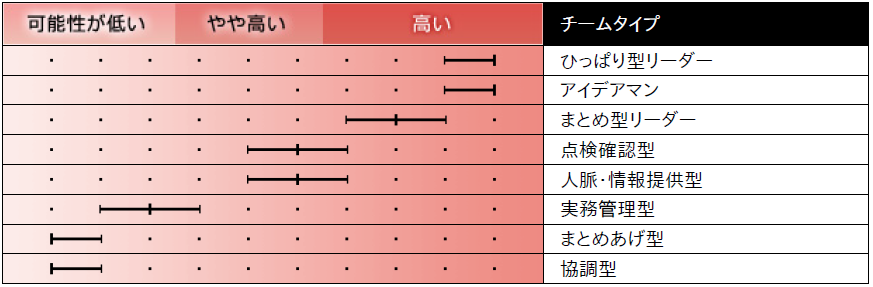

万華鏡30はメレディス・ベルビンの提唱するチームタイプ(8項目)を尺度として持っており、OPQの回答からチーム内でどのような役割を好むかについての得点を算出します。このチームタイプは1980年代にメレディス・ベルビンが行った調査に基づくもので、ほとんどの組織に適用可能です。各タイプはチームが成果を上げるためにそれぞれ重要な役割を担っており、色々なタイプがいるチームの方が同じタイプばかりがいるチームよりも高い成果を上げる傾向があります。

8つのタイプはリーダー型、参謀型、メンバー型の3つに分類できます。リーダー型は文字通りチームのリーダー役でチームを方向付け動かす役割です。まとめ型リーダー、引っ張り型リーダーの2タイプがあります。参謀型は自らの持ち味でリーダーを支える役割です。アイデアマン、点検確認型、人脈・情報提供型の3タイプです。メンバー型は戦略を実行する役割です。まとめあげ型、協調型、実務管理型の3タイプです。

8つのチームタイプの特徴は以下の通り。

まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

チームタイプの読み方

8つのチームタイプ尺度は標準点(10段階の偏差値)で表示されます。7点以上のものを受検者のタイプと解釈します。あるチームタイプ尺度が7点であった場合はそのタイプにあてはまる程度が比較集団における上位30%となり、そのタイプに該当すると考えられます。人によっては複数のタイプに該当する場合も、どのタイプにも該当しない場合もあります。受検者がチーム内でどのような役割を好むかについては、相対的に高得点のチームタイプを参考にして構いませんが、実際のチームにおける行動は他のメンバーがどのような人であるかに影響を受けます。職務権限や付与されている役割、職務経験、知識、スキル、人望、性格などにより、該当するチームタイプとして行動できない(しない)ことがあるのです。しかし、苦手な(低得点の)チームタイプとして行動すると多くの人はぎこちなさや不快さを感じるため、制約のない自由な環境では高得点のチームタイプとして行動します。

【結果イメージ】

チームタイプの使い方

チームタイプはチームメンバーの選抜とチームメンバー同士の相互理解に使われます。選抜では、8つのチームタイプをできるだけ多くカバーできるようにメンバーを選びます。メンバーが3人しかいない場合であってもひとりで複数のタイプに該当する人を組み合わせてできるだけ多くのチームタイプをカバーしてください。

次はメンバー同士の相互理解です。特定のチームタイプに該当する人がチーム内にいない場合やメンバーのチームタイプを相互に認識していないため各メンバーの持ち味を生かすことができていない場合には相互理解が問題解決の鍵となります。メンバーのチームタイプを知ることで問題の原因が見つかるかもしれません。例えば、ミーティングで意見がまとまらないのはリーダー型がいないから、よい解決策が出てこないのはアイデアマンがいないから、社外とのネットワークをうまく作れないのは人脈・情報提供型がいないから、チームがギスギスしているのは協調型がいないから、などです。原因がわかれば効果的な解決策を打つことができます。

バランスの悪いチーム

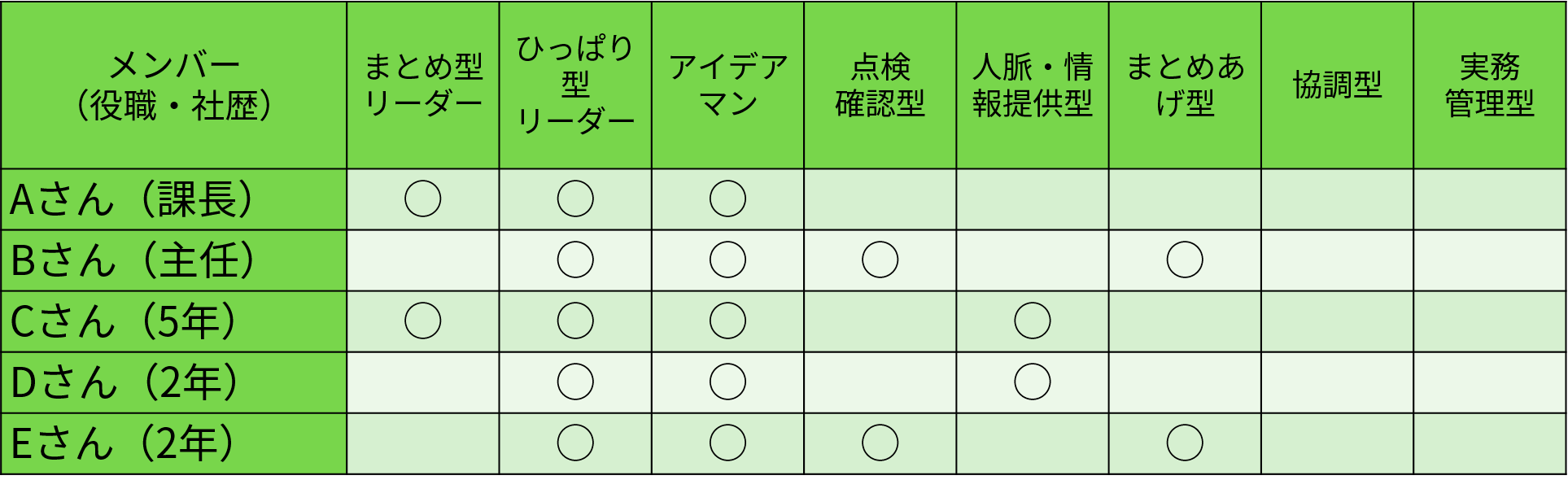

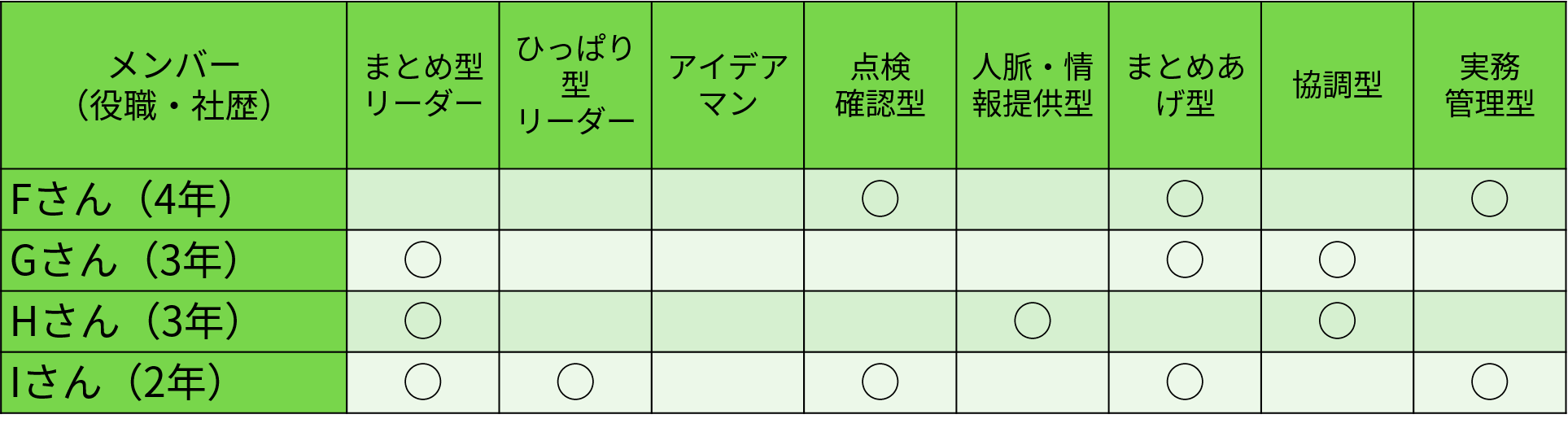

チームビルディングの原則はチームタイプを分散させることです。分散がチームパフォーマンスの向上につながるからです。では、逆にチームタイプを偏らせることでどのような問題が発生するのでしょうか。これから申し上げることは私が当社の社員研修において意図的にアンバランスなチームを作り、それらのチームが行うグループワークを観察した記録に基づきます。各メンバーのチームタイプ(万華鏡30の結果)は各表の通りです。○は高い(7点以上)に該当するチームタイプを表します。

<チーム1>

メンバーは5名。全員が引っ張り型リーダーとアイデアマンに該当し、協調型と実務管理型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・Aさんがチームの議論をリードし、Bさんが補佐役となった。

・全員が活発に議論し、他チームと比べて発言量が多かった。

・意見はまとまらずに終了した。

・チーム発表はCさんが行った。発表の際にAさんにその場で指示された。

役職上位者がリーダーと補佐役なってチームを率いるという結果になり、活発な議論がなされました。チーム課題をどのような手順で進めるかという話題がなかったのは実務管理型がいなかったことが影響しているかもしれません。リーダー役となったAさんはメンバーの意見をよく聞くまとめ型リーダーのスタイルをとったため全員が意欲的に参加し、協調型がいないことによる問題は発生しませんでした。

<チーム2>

メンバーは4名。アイデアマンに該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・発言が少なく議論が活性化しなかった。時折、無言になった。

・Hさんがメンバーに発言を促し、意見を集めようとした。

・Gさんが意見をまとめ、チームとしての結論を記録した。

・Iさんが他のメンバーに促されチーム発表を行った。

この研修でのチーム課題は与えられた情報に基づき架空の顧客に対する提案を作成するというものでした。課題遂行には与えられていない情報を自らの発想で補う必要があったため、アイデアマンの不在が議論を停滞させたと考えられます。

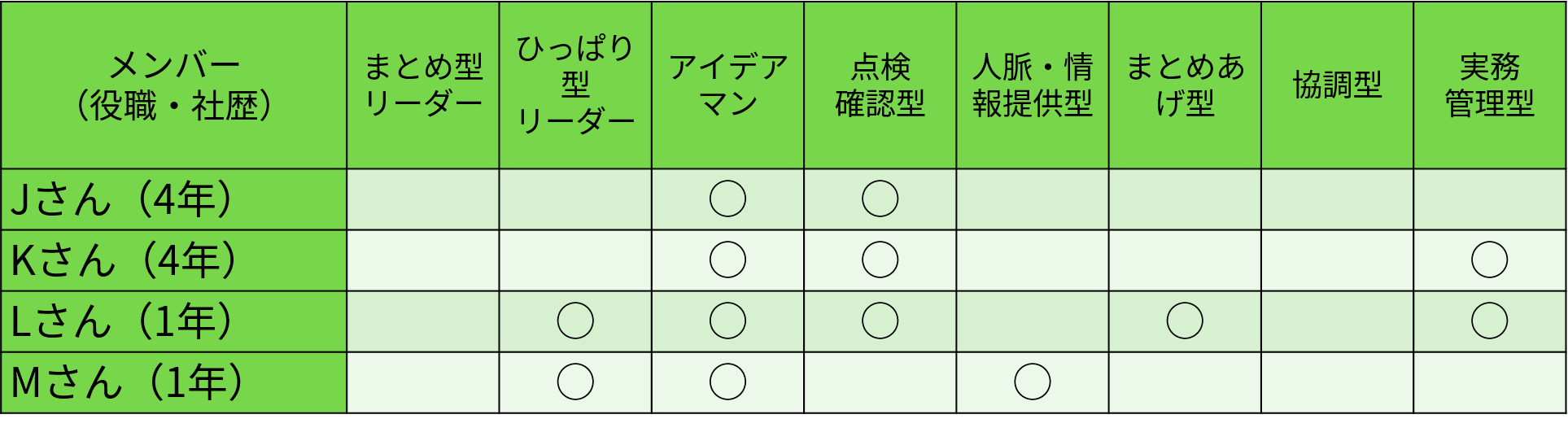

<チーム3>

メンバーは4名。全員がアイデアマンに該当し、まとめ型リーダーと協調型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・JさんとKさんが二人で議論をリードした。

・全員が活発に発言した。

・ユニークなアイデアを出す人は多かった。

・他のメンバーの意見を肯定する人は少なく、事実確認をし、評価するための発言が多かった。

・多くの意見が出たがチームの結論として意見をまとめる人はいなかった。

このチームはチームの結論に到達できませんでした。各メンバーはユニークな意見を持っていましたが、その意見をチームとして活用できなかったという印象です。まとめ型リーダーがいなかったことによるものと考えられます。全員が率直に批判的な意見を述べ、その意見を冷静に受け止める雰囲気がありました。チームの雰囲気を和ませる発言をする人はいませんでした。

おわりに

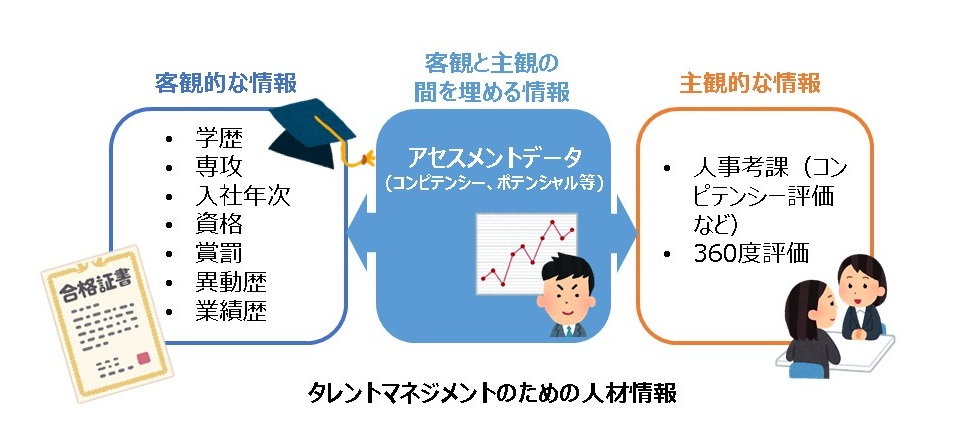

日本におけるOPQを活用したチームビルディングの取り組み事例はまだ多くはありません。世界的に普及しているベルビンのチームタイプは実用性の高いモデルですので、日本企業の皆様にもぜひ活用していただきたいと考えております。極めて複雑な人の組み合わせであるチームを改善するために少しでもアセスメントがお役に立てるよう今後も研究を進めてまいります。 近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。