ひとつは評価です。求める技術水準にあるか、会社になじみ成長してくれそうか、という戦力性の見極めです。

もうひとつは、広報です。候補者に対してよい心象形成や適切な情報提供を行い、優秀な人材の惹きつけを行います。

適切な評価ができるようになるには、面接時間や環境、評価基準といった適切な設計と、十分な訓練を受けた面接官が必要となります。これらは一朝一夕には整わない、時間と労力をかけて取り組むべき課題です。

一方、候補者の惹きつけは、技術もさることながら「感情」が強く作用する領域です。

本コラムでは、評価か惹きつけかに関わらず良い面接を行うために面接官が持つべき、候補者の感情に作用する5つの心がけをご紹介します。

1. 相手に興味を寄せる

強く関心を持つ、という心がけです。関心を持つと、知りたいと思います。知りたいと思うと丹念に尋ねようという態度と行動になります。人は関心を向けられると、相手に肯定的な感情を持ちます。候補者は、ぜひ伝えたい、知ってもらいたいと思うようになります。

よりよくおこなうコツは、面接前にエントリーシートなどの資料を見て、候補者の持ち味が垣間見える事柄を探すことです。情報をもつと、仮説や疑問をもつことができます。それが興味・関心を掻き立てます。

2. 相手に共感を示す

面接官が共感を示すと、候補者は気持ちよく話すことができるようになります。「自分の伝えたいことが伝わっている」という実感が候補者の緊張を解き、より積極的な情報の開示につながります。

あいづちをうったり、伝え返しをしたりして、「あなたの話は私に伝わっていますよ」ということを表してください。

3. 本音を話す

面接官の人柄が伝わります。人柄が伝わることによって、候補者は面接官について知りたいと思い、印象に残ります。

候補者からすると、面接官という偶像からリアルな一人の社員としての認識に変わり、働いている人の姿が、現実味を持って描けるようになります。

面接の中で、候補者から質問を受ける場面があるかと思います。

予め、仕事のやりがいや楽しみ、大変さなどを面接官自身の言葉で話せるようにしておくと良いでしょう。

4. 場を楽しむ

楽しいという感情は伝播します。互いに表情が和らぎ、緊張が解けます。そして心地よい対話を続けようという意識に双方がなります。

面接官と候補者が、楽しい時間を共に作っている、という感覚です。

笑顔を作ると良いでしょう。

感情が表情を作るのではなくて、表情が感情を作るのだ、という顔面フィードバック仮説というものがあります。笑顔を作ることによって、楽しいという感情が作られます。これはすぐ実践できます。

5. 感謝をする

言動に、相手への配慮が現れます。感謝の気持ちを示してください。

面接官と候補者という立場ですが、何の縁もない人と一定の時間を共にします。

人は一生のうちに、3万の人と出会うといわれています。

世界人口が80億人ほどですから、おおよそ0.0004%。奇跡です。

その時間を共にできること、その人の人生の一端を共有し、話ができることに感謝の気持ちを示してください。

最後に

面接官の方に、面接に臨む際にふっと思い出していただきたい、そんな心がけを5つお伝えしました。面接官と候補者は、本来、利害が一致している関係にありますが、評価する/されるという構図の中で相手を上回ることに腐心するような側面が強調されがちです。

(検索エンジンで「面接」と検索してみてください。「面接対策」「必ず聞かれる質問」「これで合格」「見抜く」…といった事柄ばかりがヒットします。)

両者が対等に対話できたその先に、適切な評価と意欲形成があります。

このコラムをご覧になった皆様が、5つの心がけを実践し、心を通わせるような対話の時間を作り上げてくださることを願っています。 Googleアメリカ本社では優れた人材の採用のために、さまざまな検証を行い、自社の採用をブラッシュアップしました。

それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

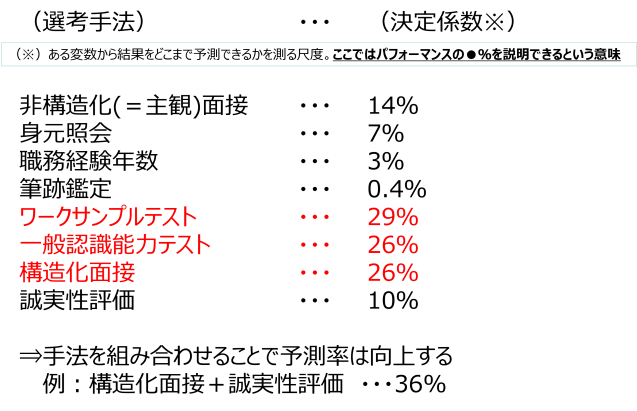

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究

客観面接とは

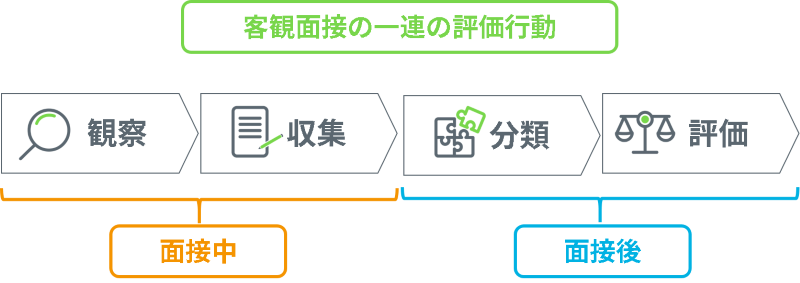

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

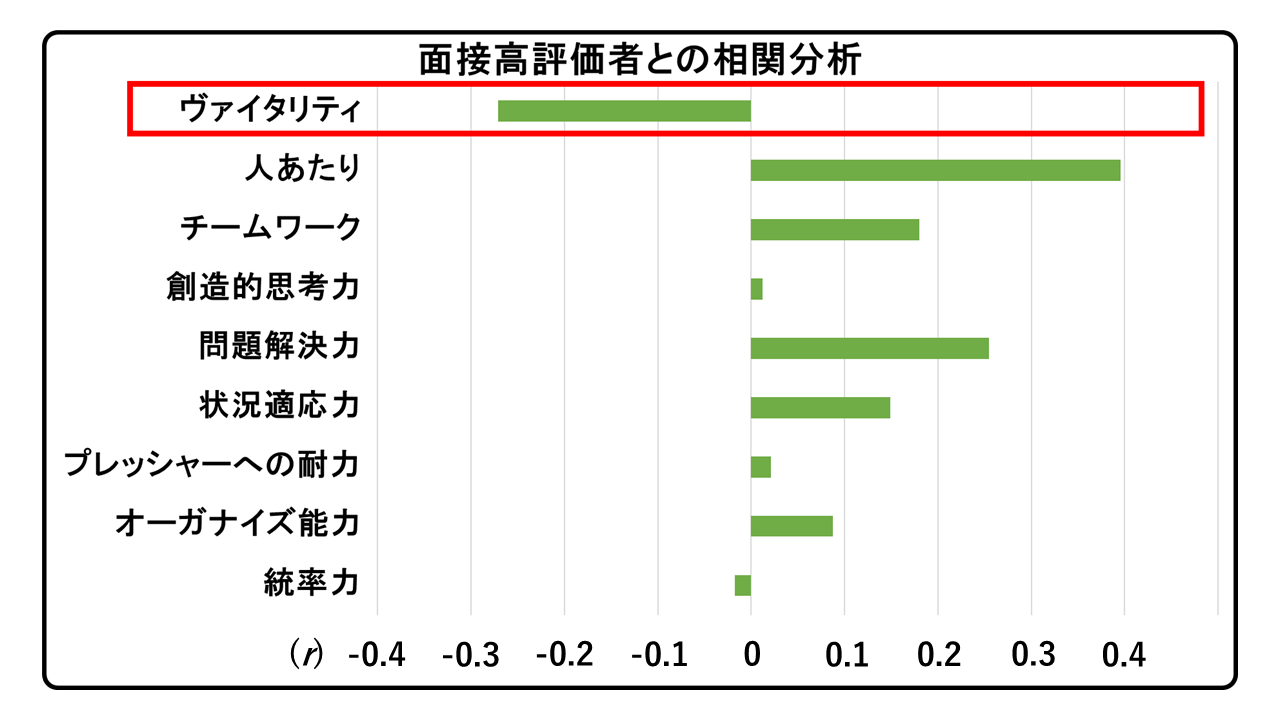

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 本コラムでは「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイントに関して簡潔に解説します。コロナ禍をきっかけとして、新卒採用における広報、選考、内定者フォローまでオンライン化が進みました。面接形式が対面からオンラインに変わったことで、「面接官の目線がブレていると感じる」「面接評価が統一されていない」「人によって合格基準が異なっている」という課題感を抱く企業も増えてきたようです。

「目線がブレる」原因はどこにあるのでしょうか?ポイントごとに簡潔に解説します。

評価基準がない、または曖昧である

そもそも評価基準がない場合や評価基準が曖昧な場合は、評価基準を定義することが重要です。準拠すべき基準がはっきりしていない場合、面接官は各々の主観に従って人を評価します。面接官の目線がブレる原因の一つです。一般的には、以下の方法で評価基準を作成します。

(1)インタビュー:採用すべき人材、必要な能力、スキル、マインド等について社内の関係者にインタビューします。インタビューの対象者は、経営層、現場のマネージャー、現場のハイパフォーマー、人事担当者などです。

(2)アンケート:必要な能力、スキル、マインド等について、社内の関係者にアンケートをとります。対象者数が多い場合は、自由記述欄は少ない方が集計しやすいでしょう。対象者は、現場のマネージャー、現場のハイパフォーマー、現場の一般社員、人事担当者などです。

(3)データ分析:入社時に得られる様々なデータ(大学の成績、適性検査の結果、面接の評価、出身学部 等)を用いて、その後の職務パフォーマンスを予測する分析をします。分析対象者は、現場のハイパフォーマー、現場の一般社員です。

詳細な手法の説明は紙面の都合上省略しますので、詳しく知りたい方はお手数ですがこちらの資料をご覧ください。

評価基準が決まったら、次に下記のポイントを順に確認し、問題がありそうなポイントを改善しましょう。

評価基準を理解していない

面接官が決められた評価基準を理解していないケースがあります。この問題は、「面接評価シート」の改善によって解決できます。下記の観点から、面接評価シートを改善してみましょう。

(1)評価基準を名称だけでなく、定義まで明確に示しているか。誰が読んでも同じ解釈ができる記述かどうか。

(2)各基準を評価するために応募者からどのような情報がとればよいかが示されているか。チェックボックスなどを使って判断の指標を示しているか。

(3)各基準を見極めるためにどのような質問をすればよいか、例示しているか。

事前情報(エントリーシート・履歴書など)をうまく活用できていない

面接では限られた時間(新卒採用の面接時間は通常20分~長くても40分程度)で、初めて会う応募者に質問し、情報を引き出し、評価をする必要があります。事前情報をうまく活用して面接に臨むことも大切なポイントです。面接官が事前情報を活用できているか、以下の点をチェックしてください。

(1)エントリーシート、履歴書を事前に読み込む時間を確保しているか。

(2)人物像についてイメージを持った上で面接に臨んでいるか。

(3)事前情報を踏まえ、最初はどんな質問をすべきか、どんなポイントを深掘りすべきか、を想定できているか。

(4)質問の仕方や掘り下げるポイントは、評価基準と紐づいているか。

(5)(適性検査結果を面接官に渡している場合)適性検査の読み方を熟知しているか(面接における適性検査の読み方がわからない方は、ぜひこちらの資料を参照してください)。

質問の仕方に問題がある

面接はあくまで人と人とのコミュニケーションです。面接冒頭の「投げかけの質問」や「掘り下げの質問」の例を準備していたとしても、面接官が面接スキルを身につけていないと、応募者から必要な情報を引き出すことはできません。また、面接に慣れている面接官であっても、「悪いクセ」に気づかず放置しているケースもあります。貴社の面接官には(もしくはご自身にも)以下のようなクセはありませんか。

(1)話題をコロコロ変える・・・話題を掘り下げられず、充分な情報収集ができません。

(2)「なぜ」という質問だけを繰り返す・・・価値観や動機の情報収集に偏ってしまい、状況・タスク・行動・結果の情報が得られません。

(3)二者択一の質問が多い・・・応募者の回答が限定されます。

(4)質問の意図や理由を説明したがる・・・面接官の話が長くなり、応募者の話す時間が減ります。

評価の仕方に問題がある

面接官が以下のような評価を行っている場合、面接評価がブレる原因となります。(1)「面接後に評価の時間をとらず、面接中に合否・総合評価の判断をしている」

(2)「面接中は記録をとらない」

(3)「総合評価だけを採点している」

(4)「レベルの評価は面接官に任されている」

面接中に評価を記入したり、十分な面接の記録がとれていない場合、どうしても主観の要素が強くなり、適切な評価を行えません。面接後にしっかり評価の時間を確保し、面接中に記録をとれるような工夫(対話が途切れないように二名体制で臨むなど)をしましょう。

また総合評価しか採点を行わない場合、評価の根拠があいまいになってしまうケースが多いです。①面接中に記録をとる、②学生の言動を該当する能力に分類する、③それぞれのレベル評価を行う、④合否・総合評価を判断する、という順で構造的な評価を行うことが重要です。

一方、レベルの定義を面接官任せにしているケースについては、事前の面接官トレーニングによってレベルの定義についての共通認識を持ってもらい、評価の甘辛が出ないようにしておくことを推奨します。例えば、10~15分の面接映像を面接官全員で評価し、「評価項目と照らすとどのような情報収集ができたか」「何を評価したか」「評価は何点としたか」を面接官同士で共有する方法があります。その際、採用担当者から「このレベルなら合格にしてほしい」「このレベルなら不合格」とお伝えすることも重要です。

最後に

皆さんが思い当たる問題点はありましたか?「当てはまる」というものがあれば、ぜひテコ入れを行ってください。今回は簡潔な解説にとどめましたが、「もっと詳しい内容が知りたい」「そもそも何が問題点かわからない」という場合には、ぜひ当社の担当コンサルタントへ、またはフォームからお問い合わせください。また、当社の面接官トレーニングに興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。

当初の想定よりも大幅に長引くコロナ禍で、「学生のガクチカが出てこない!」という人事担当者の叫びが多く寄せられています。ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、新卒採用面接では必ず耳にする定番の話題です。採用担当者はこのエピソードをもとに、学生のコンピテンシーを推し量ろうとします。

しかし、コロナ禍の影響で、従来の「ガクチカ」の定番であったアルバイト、ゼミ、部活動、留学などの活動が制限され、「面接で掘り下げられる話題がない」、「個人の差別化ができない」といった悩みが採用担当者から多く寄せられるようになりました。この影響は、大学生活が完全にコロナ禍と重複する23卒採用において、もっとも顕著になると考えられます。

さて、応募者の「ガクチカ」を評価できないのであれば、それ以外の手法でコンピテンシーを推し量る必要があります。本日は、そんな時に使えるシミュレーション型アセスメントを3種類ご紹介します。

シミュレーション型アセスメントとは

シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。たとえば、面接では「私は●●部で部長を務めました」といったエピソードをもとにリーダーシップを評価するところを、シミュレーション型アセスメントでは実際にグループで討議する場を与え、その中での影響力の発揮度合いを観察するといった具合です。長所は、実際の行動や成績をもとに人物を評価するので、面接におけるエピソードの有無・真偽などを気にする必要がないことです。また、シミュレーション型アセスメントの多くは採点が標準化されており、面接よりも評価にブレが生じにくい利点もあります。一方で、特定のコンピテンシーをアセスメントするのに特化していることが多く、人材要件に合致する課題を用いないと見当違いの評価をしてしまう危険性があります。まず、採用で求めるコンピテンシーを定義し、その次に、それを評価できるシミュレーション型アセスメントを検討するようにしてください。

ちなみに、日本エス・エイチ・エルでは「プレゼンテーション演習」を新卒採用で実施することがあります。応募者は資料をもとに導き出した結論についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行います。これもまた、社内・社外での提案能力を測定するシミュレーション型アセスメントの一つです。

新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメント3選

ここからは実際に、新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメントを3つご紹介します。■グループディスカッション(グループ討議)

新卒採用ではすでに定番となっているグループディスカッションも、シミュレーション型アセスメントの一つです。長所は、特にコロナ禍でエピソードが見られづらくなった対人的コンピテンシー(リーダーシップや協調性など)を評価しやすいことです。

日本エス・エイチ・エルでは、より仕事場面でのふるまいを予測しやすい、様々なビジネス上の意思決定を模擬的に行う題材を用意しています。オンラインで実施できる題材も続々リリースされていますので、ぜひご検討ください。

■創造力テスト(クリエイティビティテスト)

通常の知的能力テストは、唯一の正解をすばやく導く「収束的思考力」を測定するのに対し、創造力テストは、考えられるアイデアを数多く提案する「発散的思考力」を測定しています。ある課題に対し、応募者が①数多くアイデアを出せるか(流暢さ)、②いろんな側面からアイデアを出せるか(柔軟さ)、③人と違ったアイデアを出せるか(オリジナリティ)の3側面で創造性を評価します。

ビジネス環境の変化により、いわゆる「イノベーション人材」「新規事業創造人材」を求める企業は爆発的に増加しました。応募者の創造力を評価したい場合は、ぜひご利用ください。

■イントレイ演習(インバスケット演習)

イントレイ演習とは、未決裁の大量の書類や未解決の問題を、迅速かつ的確に判断・処理していく、実際の管理職業務を模倣したシミュレーション型アセスメントです。短時間で資料を読み、優先順位をつけて「誰に」「何を」「どのように」やらせるかを判断する必要があるため、仕事場面で求められる情報整理能力・問題分析能力を測定することができます。管理職の昇格試験などに使われることが多いテストですが、初級者向けの題材であれば新卒採用に用いることも可能です。SHLのイントレイ演習「決裁箱」はマークシート採点が可能で、新卒採用場面でも利用しやすいものになっています。

コロナ禍で、新しい企画をリードしたり、プロジェクトを指揮したりというエピソードも耳にしづらくなりました。将来のリーダー候補を採用したい企業は、ぜひイントレイ演習をご利用ください。

最後に

シミュレーション型アセスメントは、評価したいコンピテンシーが合致すれば非常に有効なアセスメントツールです。シミュレーション型アセスメントにご興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。 採用選考においてほとんどの企業が取り入れている面接手法。広く知れ渡る一般的な手法のため、十分な経験や知識のない人も安易に面接官として動員されるケースもあります。会社が掲げる採用要件を満たすか否かを判断する重要な選抜手法である面接を担う面接官には、本来、十分な事前準備や訓練が必要です。今回のコラムでは、客観面接における基礎知識をお伝えします。

客観面接とは

客観面接は、評価項目とそのレベルを定義した上で、評価軸に照らし合わせながら行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接時に収集された証拠によって評価がなされます。よって、評価目線が統一されるため、面接官ごとに大幅に評価が異なることは発生しづらい手法です。対して主観面接は、面接官の主観的判断、いわば好き嫌いによって評価が決まる面接手法です。同じ応募者でも面接官Aでは合格、面接官Bでは不合格ということが往々にして起こります。客観面接を実現するためには、面接官が観察→収集→分類→評価という手順で評価を行うことが重要です。まずは面接での受け答えをよく観察し、評価情報となる証拠を収集していきます。面接時間に行うのはここまでです。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らし合わせて分類し、最終的に評価レベルを判断します。数十分の面接時間の中で評価まで下してしまう面接官も多いですが、客観面接では評価に足る情報収集までが面接時間に行うべきことです。

客観面接のための質問ヒント

客観面接を行うためには、適切な情報を引き出すために効果的に質問をしていく必要があります。以下のような質問が有効です。・オープン・クエスチョン

「はい」か「いいえ」、もしくは一言答えるだけでは終わらない質問のことです。多くは5W1H(誰が、何を、いつ‥など)を尋ねることで様々な話題を引き出せます。

・掘り下げる質問

1つの話題についてより深い情報を求める質問です。具体的な情報を引き出し、詳細を明らかにするために重要です。「〇〇についてもう少し詳しく話してください」などの拡大する質問、「チームでのあなたの具体的な責任は何だったのですか?」などの明確化する質問などがあります。

面接官のバイアス

面接官が評価をする際、陥りやすいバイアスについて述べます。・第一印象

最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。面接は最初の4分で評価を下しやすい、という研究結果もあります。面接の冒頭に笑顔でハキハキと自己紹介をした応募者の印象から、能力評価や総合評価を高くつけてしまう例などが挙げられます。

・ハロー効果

ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その判断や評価を他の特性や行動にも一般化することを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると評価してしまうなどです。

・ステレオタイプ

特定のイメージを抱くグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、イメージから評価を下して評定を歪めてしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツを一生懸命やっていたので、粘り強くストレスに強い」と判断するなどです。

客観面接のために採用担当者が準備できること

客観面接は面接官の力量に左右されますが、事務局である採用担当者が面接の精度向上に貢献できるのは以下3点です。1.面接官の選抜

客観面接には技術が必要です。そのため面接官にも適性が存在します。思い込みの強い人、応募者の言うことをなんでも鵜呑みにしてしまう人などは、フラットに情報を収集して評価を行うことが難しいため、客観面接にはあまり向いていません。模擬面接などをして事前にチェックをしてみてください。面接経験者の場合は、過去の評価結果などを振り返り、極端な傾向がないか確認することをおすすめします。

2.面接評価シートの整備

評価シートには、面接の評価項目、定義、レベルなどの指標を明示し、主観的な評価が入りづらい設計にします。評価結果のみを残すようなシートではなく、メモ欄などを設けてその根拠を残せるようにすることが望ましいです。

3.面接官の教育

面接官には、事前に面接に関する必要な情報(面接官として望ましい態度、聞いてはいけない質問、面接の具体的な目的、評価項目、評価シートの記入方法など)を説明します。業務で忙しい面接官への配慮から、資料やマニュアルを用意して事前配布のみとする企業も多いですが、客観面接を理解しその技術を習得するためには事前トレーニングが必要となります。上記のような説明だけでなく、模範となる面接映像を視聴したり、模擬面接を行って実際に体験したりすることで、客観面接のポイントや自身の面接官としての傾向などへの理解が深まります。最近ではオンラインで研修を実施する企業も増えており、効果的・効率的な面接官トレーニングを実施することが可能です。

おわりに

誰でもできると思いがちの面接ですが、客観面接では今回述べたような基本的な知識や技術が必要です。当社では企業の客観面接の支援を数多く手掛けています。特に、多くの企業で実施している面接官トレーニングについて、ご興味のある方はこちらからぜひ資料をダウンロードしてください。 面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

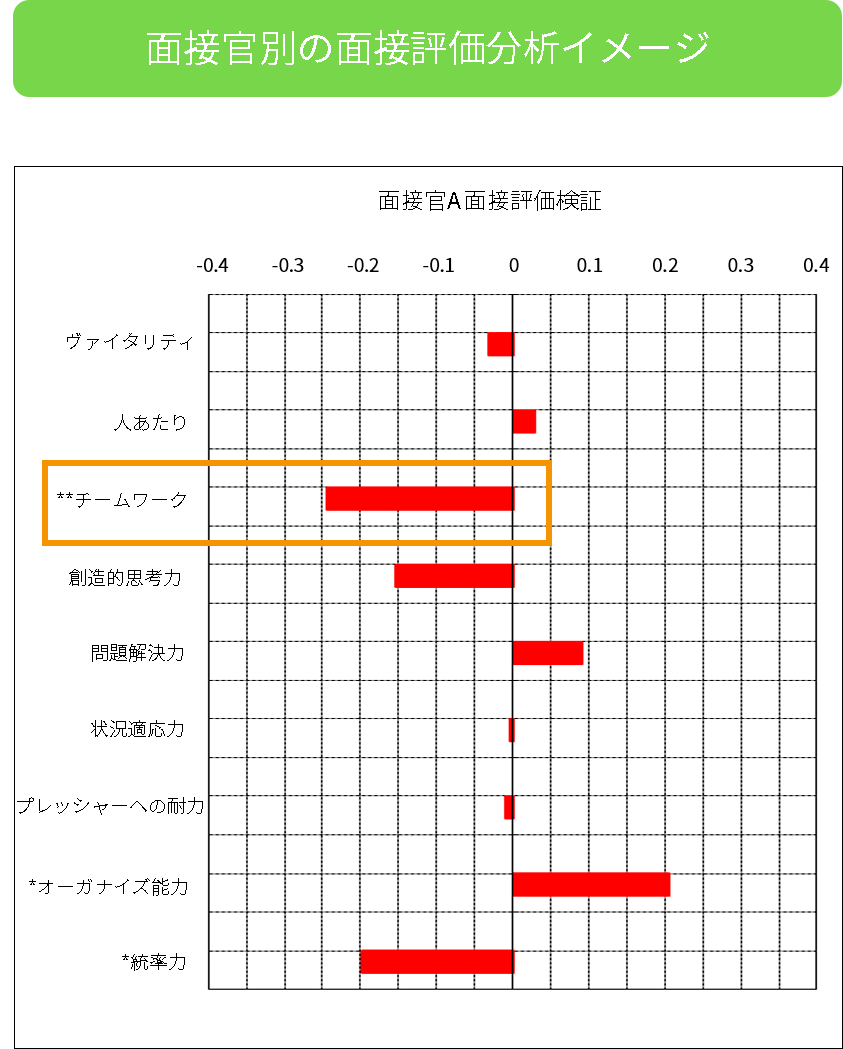

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

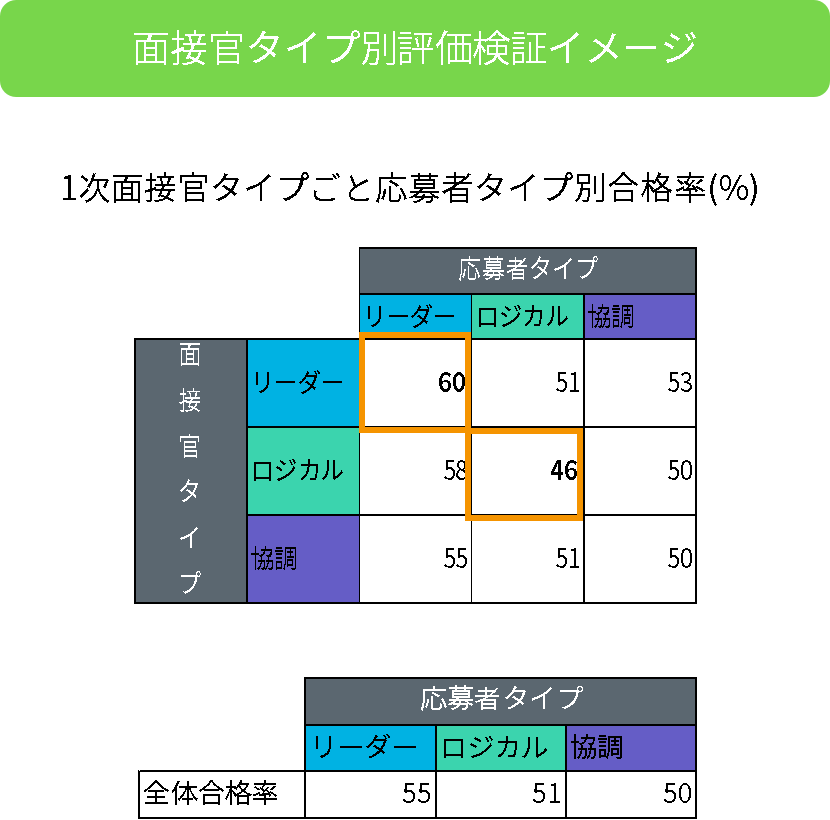

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。オンラインアセスメントの拡大

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は、人材アセスメントの分野にも大きな変化をもたらしました。従来から適性検査のオンライン実施は一般的に行われていましたが、面接やシミュレーション演習(グループ討議演習やプレゼンテーション演習など、特定の設定を与えて参加者がとった行動の様子を観察する演習)のオンライン化が急速に進み、とりわけオンライン面接は、新型コロナを機に企業の45%が新たに導入し、従来から実施していた企業と合わせて90%もの企業で実施されるようになったという調査結果もあります(出典:ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社「アフターコロナの人材採用に関するアンケート」N=国内115社)。では、オンラインと対面のアセスメントは果たして同質なのでしょうか。結論は、「同質ではありません」。本コラムでは、面接にフォーカスを当てて考えていきます。

オンライン面接と対面面接の違い

オンライン面接中のこの2枚の写真を見比べてください。それぞれ、どのような印象を持ったでしょうか。

どちらも同じ人物ですが、背景やWebカメラの位置、照明の有無だけでも、受ける印象は変わったのではないでしょうか(左は、背景に本人以外が映らない場所を選び、Webカメラの位置を目と同じ高さに調整し、正面から卓上ライトを当てた状態で撮影)。人の「印象」は面接の評価と正相関することが分かっており(Ingold et al. 2015)、同一人物でも、環境によって印象(ひいては面接の評価)が変わり得るのがオンライン面接の特徴であるといえます。実際に、対面の面接と比較してオンライン面接の場合は、被面接者の好感度や評価が下がる事例も報告されています(Sears et al. 2013)。

当社が2019年3月に行った実験(当社の新卒採用応募者と対面面接を実施し、3か月後、その面接映像を同じ面接官が視聴して再評価を実施)でも、「熱意」や「入社意欲」といった「印象に関わる評価項目」は、対面の面接よりも評価が低くなる(または判別不能という評価)傾向が見られました。印象評価に大きく影響する表情やリアクション(頷き、微笑み)、ジェスチャーといった非言語情報の視認が、画面越しでは難しかったことが要因と考えられます。

能力評価はオンライン面接でも有効

一方、「能力に関わる評価項目」は、応募者の70~90%で対面面接の評価結果と一致しました(最も一致しなかった項目で72.2%、最も一致した項目で89.5%)。当社の面接官は”印象”と”能力”を区別して評価する面接トレーニングを受けており、「候補者の過去の経験を掘り下げ、行動事実を収集して判断する」という性質を持っている能力評価項目は、対面でも画面越しでも収集できる情報に差は無く、評価結果に大きな違いが生まれなかったと考えられます。これは、印象に引きずられない「客観的かつ構造化された面接(どの面接官でもある程度評価が一致するように、評価基準や質問・掘り下げの流れをルール化した面接)」を実施できれば、能力面に関しては、オンラインであっても対面に近い評価ができることを意味しています。また、客観的かつ構造化された面接はオンラインで実施した場合、面接官と相対するストレスが対面よりも低減されるためか、候補者も「実力を発揮できた」という満足度が高くなる傾向があることから(Chapman and Rowe 2002)、よりオンラインでの実施に適した面接である、と捉えることもできます。

オンライン面接は面接官・候補者双方にとって利便性が高く、仮にコロナ禍が収まったとしても、以前のように対面の面接が大多数を占める状況には戻らないでしょう。今後も続くオンライン面接の成功のカギは、いかに印象評価の誘惑を抑え、客観的かつ構造化された面接に基づく能力評価を実施できるか、また、その面接官を育成できるかにあるといえます。