未来の組織の労働力を支える若い世代のモチベーションを理解し、職場でのニーズに効果的に応えるヒントを探ります。

調査概要

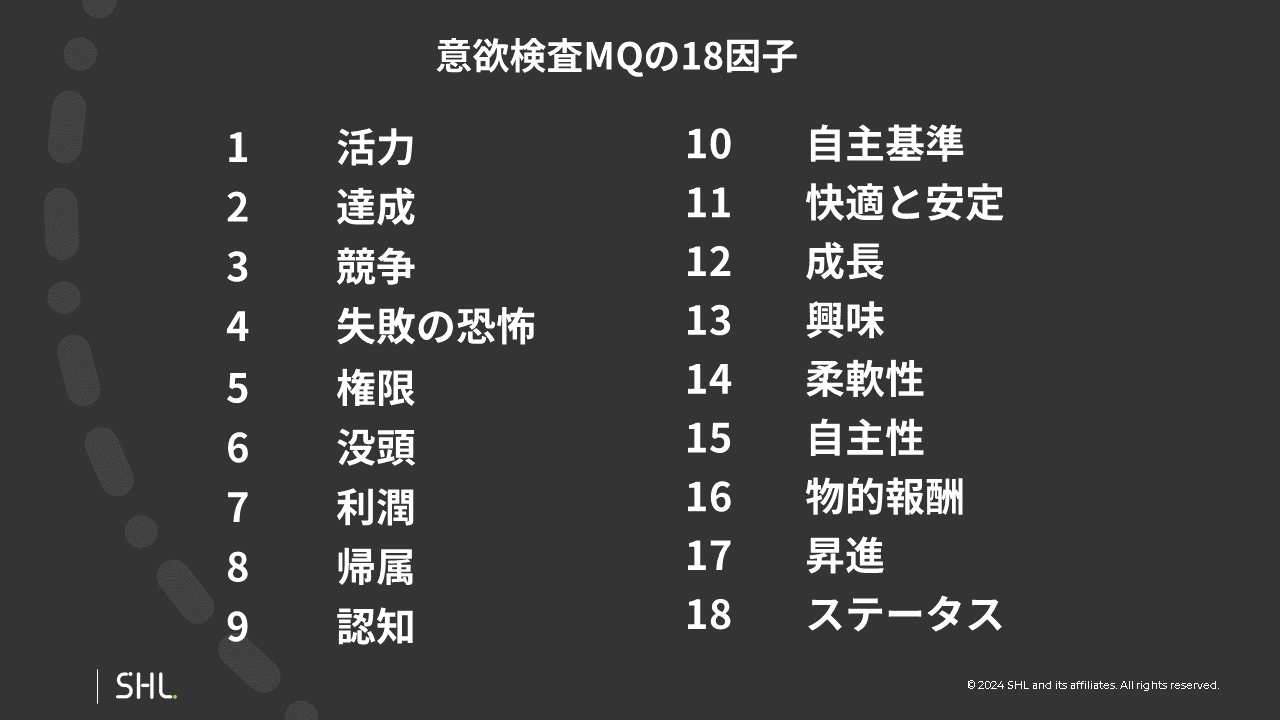

SHLグループは、意欲検査「MQ」の特別版を利用して、Z 世代のモチベーションに関する広範な調査研究を実施しました。具体的には、2020 年以降にZ 世代10,000 人以上を対象に調査を行いました。MQ は、個人の意欲を評価するツールで、個人の意欲を向上または低下させる要因を特定することを目的としています。あらゆるレベルを対象として測定可能で、パーソナリティ検査OPQなどの他のツールを補完することもできます。MQは、職場の成功に貢献する 18 の重要な要素を効果的に評価します。調査結果から、将来の労働力を構成する世代である Z 世代の意欲とそれを失わせるものについて、貴重な洞察が得られました。

Z世代の職場におけるモチベーショントップ3

成長:Z 世代は個人の成長を非常に重視しています。回答者の99% が、会社が社員の成長も優先してくれるとやる気が出ると答えています。彼らはトレーニング、能力開発、新しいスキルの習得の機会を重視します。上司が従業員のキャリア目標を優先し、適切な成長の機会を提供すると、Z 世代の従業員のエンゲージメントが高まり、離職する可能性が低くなります。調査によると、職場で大切にされていると感じている Z 世代の従業員は、出社することを楽しみにしている可能性が 3.3 倍高いことがわかっています。上司は個人の成長を優先することによって、自分の成長が組織の成功に影響すると考える、やる気ある従業員を育成できます。

自主基準:自主基準を非常に重視しています。この尺度は、理想を守り、高い倫理基準と品質基準に従う度合いを測定します。Z世代は、企業についての意見を形成する際、倫理的で質の高い基準を守ることを優先し、事業が健全であることを求めます。組織がZ 世代の従業員を惹きつけ、維持するために、自社の行動がこれらの原則に沿っていることを確認することが重要です。

昇進: Z 世代を動機づけるもう 1つの要因は、キャリアアップです。彼らは、良好な昇進の見通しとその機会を持っていることが原動力となっています。自分のキャリアが停滞している、または昇進が不公平であると感じている場合、モチベーションが低下する可能性があります。Z世代は、職場での継続的な学習を積極的に取り入れている集団として際立っています。彼らは知識とスキルを拡大する機会を積極的に求めており、そのことはLinkedInなどのオンライン学習プラットフォームへの参加が増えたことによって示されています。67%のZ世代が、2019年よりも2020年にLinkedInのプラットフォームでの学習時間が増えました。また、オンラインコースの視聴時間は、他のどの世代の学習者よりも50%多くなっています。

Z世代のやる気を失わせる主な要因

没頭: Z 世代の最大のモチベーションを低下させる要因は没頭、つまり仕事と私生活の境界があいまいになることです。彼らは明確な境界線を持つことを好み、通常の勤務時間を超えて仕事に浸食されることを望んでいません。彼らはワークライフバランスと柔軟性を重視します。Z世代は私生活を優先することで知られており、人生を楽しみ続けられるキャリアを持つことを望んでいます。組織はこれらの好みを考慮し、境界を尊重し、従業員の私生活をサポートする職場文化を構築する必要があります。失敗の恐怖:Z世代の大半は、批判や否定的な評価によって非常にやる気をなくすと回答しており、Z世代の56.74%が、失敗の恐怖が強く意欲を低下させると認識しています。上司や人事担当者は、思いやりのあるアプローチを採用し、チーム内で共感を培うことが重要です。Z世代の従業員のモチベーションを高めるには、批判よりも肯定的な強化が効果的であることが証明されています。Z世代が成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できるような支援的な環境を作ることが重要です。

おわりに

「世代」によるラベリングはともすると、ステレオタイプに陥り、個人の特徴を適切に把握することを妨げる可能性があります。それでもなお、このような視点から世代の特徴を把握することは、社会の変化を理解し、異なる世代間でのコミュニケーションや理解を促進する手段となり得ると考えます。このコラムが、人事担当者やマネジャーにとって、若手社員のモチベーションを効果的に高め、組織内での長期的な定着を確保するためのヒントになれば幸いです。参考:From Pool Tables to Coffee Shots: Decoding the Motivations of Gen Z in the Workplace 9月2日から2日間、静岡県立大学で産業・組織心理学会第38回大会が開催されました。同学会は今年で発足38年目を迎える歴史ある学会で、産業と組織に関わる人の心理・行動の仕組みを研究し、企業の経営活動や働く人々に役立つ学術的知見を数多く発信しています。当社も定期的に研究成果を発表しており、今回は「効果的な能力開発面談の検討」をテーマに発表を行いました。

研究テーマ

「人は強みと弱み、どちらを能力開発すべきか」。これは、社員育成に携わる多くの人事担当者や現場管理職が抱える疑問の1つです。私も、これまで複数の部門で延べ40名以上の部下を直接マネジメントしてきた立場として、この疑問に強い関心がありました。先行研究を調べると、海外では1998年にアメリカのセリグマン博士らが提唱した ”ポジティブ心理学” や、資質測定ツール「ストレングス・ファインダー(現クリフトンストレングス・テスト)」で有名なギャラップ社などが提唱する ”強みに基づくアプローチ” を中心に、多くの論文が「強みの活用・伸長の有効性」を示しています。一方、日本ではまだ研究事例は少なく、苦手教科の克服という受験・学校教育の影響もあり、部下の育成・能力開発となると上司は「弱みの改善」に目が向きやすいのが現状です。

そこで今回は、社員の強みや弱みの能力開発が、個人業績やワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響を研究しました。

研究結果

研究では、まず人事コンサルティング業務に従事する当社社員に対して360度評価を実施し、個々人の強み・弱みのコンピテンシーと、業務における各コンピテンシーの重要度を明確にしました。その後、「強みの伸長に取り組む群」「弱みの改善に取り組む群」「統制群」の3群に分け、「強みの伸長群」と「弱みの改善群」に対して3カ月間の能力開発面談を行いました。その結果、能力開発に取り組まなかった「統制群」と比較して「強みの伸長群」「弱みの改善群」ともに個人業績が向上したものの、「弱みの改善群」はワーク・エンゲイジメントが低下しました。ワーク・エンゲイジメントは、オランダ ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らが提唱した概念で、仕事に充実感を感じ、いきいきと仕事に取り組んでいる状態を指します。「弱みの改善群」はこのスコアが低下したとともに、面談でも「能力開発の過程で、自身のレベルの低さを痛感して自信を失うことがあった。」「これまで自分の弱みに向き合ってこなかったので、前向きな気持ちを維持することが難しかった。」などの発言が見られました。つまり、能力開発の過程で、一時的な自信喪失や意欲、自己効力感の低下が起きた可能性があります。ここから言えることは、弱みの改善(能力開発)は「期限を設けた時限的な取り組みに留めたほうがよい」ということ、そして、”昇進昇格の要件である” “周囲や顧客に迷惑をかけている” など、どうしても弱みを改善せざるを得ない場合には「第三者による心理的なサポートが欠かせない」ということです。弱みの改善は、本人に強い心理的ストレスを与えます。長期的にみると仕事への積極性の低下や離職につながる可能性があるため、弱みの改善によって拓けるキャリアや得られるメリットを示しつつ、時に強みにも目を向けさせて自信を持ってもらうなど、心理的なサポートとセットで能力開発に取り組む必要があります。

おわりに

今回の研究結果から、弱みの改善には注意が必要であるものの、社員の強み・弱みの能力開発が個人業績の向上につながる可能性が示唆されました。サンプルサイズが小さく、業種・職種も限定的であることから、本研究を一般化するにはさらなる追加検証が必要ですが、社員の能力開発を行う意義や価値を示す根拠の1つとして、社員育成に携わる皆さまの参考になれば幸いです。以下のURLから本研究の発表論文をダウンロードできますので、興味のある方はご参照ください。論文内では、検証の手順や結果を詳しく解説しています。【学会発表論文】効果的な能力開発面談の検討

※本稿は2023年9月開催の産業・組織心理学会 第38回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

はじめに

過去数年に私たちが経験した変化は、組織と個人の関係性も変化させ、仕事の世界はリセットされつつあることを多くの人が感じています。組織は単なる利益や成長を超えた成果を求められており、リーダーやマネジャーの役割を再考すべき時がきています。今回は「ピープルマネジメントの新時代」をテーマにSHLグループが調査、整理した新たなピープルマネジメントに求められる3つの成果とそれに必要な8つの能力をご紹介します。

ピープルマネジメントで目指すべきもの

ギャラップ社の調査によればエンゲージメントスコアのばらつきの70% はマネジャーが原因の可能性があるとしています。有意義な仕事とキャリアアップに加えて、従業員は退職の最大の理由として思いやりのないマネジャーの存在を挙げています。マネジャーは利益や成果をあげる単なるタスク管理以上の、ピープルマネジメントを求められています。

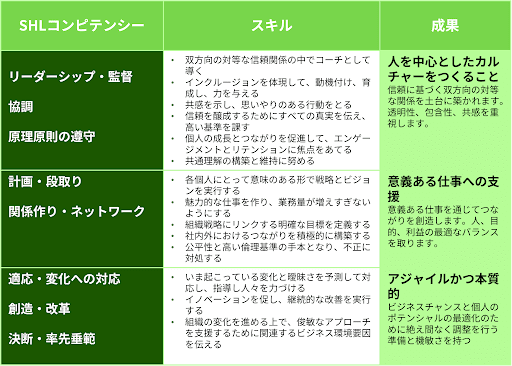

SHLでは、今日のピープルマネジメントを行う立場にあるマネジャーの成果をカテゴライズしました。目指すべき成果は次の3つです。

1.人を中心としたカルチャーをつくること – 信頼に基づく双方向の対等な関係を土台に築かれます。透明性、包含性、共感を重視します。

2.意義ある仕事への支援 – 意義ある仕事を通じてつながりを創造します。人、目的、利益の最適なバランスを取ります。

3.アジャイルかつ本質的 -ビジネスチャンスと個人のポテンシャルの最適化のために絶え間なく調整を行う準備と機敏さを持ちます。

ピープルマネジメントを成功に導くコンピテンシー

続いて、この成果を生むために必要なコンピテンシーとスキルをSHLでは以下の通り定義しました。1.人を中心としたカルチャーをつくること – リーダーシップ・監督、協調、原理原則の遵守

2.意義ある仕事への支援- 計画・段取り、関係作り・ネットワーク

3.アジャイルかつ本質的 –適応・変化への対応、創造・改革、決断・率先垂範

おわりに

組織の方針や戦略を実行するだけでなく、上述のとおり従業員のエンゲージメントをも左右するマネジャーは、組織において非常に重要な役割を果たしています。自社におけるマネジャーの成果や能力を改めて見直し、必要に応じて再定義しながら、適切な人を育成・昇格させる際の参考になれば幸いです。参考:

The New Era in People Management

An Opportunity for Change through People Management

はじめに

日本企業の賃上げがはじまりました。円安とエネルギー高を背景とした物価の高騰により、社会全体としての賃上げのニーズが高まり、政府による税制支援もそれに拍車をかけています。報酬はタレントマネジメントにおける重要な要素です。本コラムでは、タレントマネジメントにおける報酬の重要性について述べます。

タレントマネジメントにおける報酬

従業員に対して労働の対償として賃金を支払うことは法律で義務づけられています。賃金を支払わなければ人を雇うことができませんので、金銭的報酬はタレントマネジメントの前提となります。しかし、単に労働の対償として賃金を支払うだけではタレントマネジメントになりません。重要なのは報酬を通じて、企業が従業員に対して、期待する行動をとるよう誘導していくこと。報酬をインセンティブとしてとらえる考え方です。インセンティブを使って従業員に組織が期待する行動をとってもらい、各組織での良い成果を生み出し、企業の業績向上や成長につなげていくのです。

企業におけるインセンティブ

インセンティブとは、人の行動や意思決定を促すために提供する報酬や利益のことです。企業が使えるインセンティブにはお金、休暇、職務、地位など様々なものがありますが、大きくお金と仕事に分類できます。お金によるインセンティブは、賃金や賞与、褒賞金などです。お金は誰にとっても魅力的であること、企業にとって量を調整しやすいことがこのインセンティブを導入するメリットです。一方、お金はそれが直接仕事のやりがいにつながるわけではなく、不満を解消することでモチベーションを維持するものです。これを衛生要因と呼びます。お金が不十分であったり、不公平であったりした場合、従業員はモチベーションを下げ、インセンティブの逆効果として働きます。お金によるインセンティブは、動機付け要因としてではなく、衛生要因として扱うことが重要です。

仕事によるインセンティブは、やりたい仕事、重要な仕事、面白い仕事を与えることです。昇進は日本企業にとって重要なインセンティブでした。もちろん地位の向上にはお金の向上も伴いますが、権限と承認が魅力の本質です。しかし、昇進はかつての魅力を失いつつあります。価値観や働き方の多様化に伴い、昇進を求める人が減っているからです。そして、昇進によるインセンティブにとってかわりつつあるものがキャリア自律支援です。働く人の幸せのためにライフステージに合った仕事内容や多様な働き方を会社が支援することがインセンティブとなっています。

このコラムではお金によるインセンティブ、金銭的な報酬をテーマに話を進めます。

なぜ賃上げが必要なのか

金銭的報酬が衛生要因であるために、現在の多くの会社が賃上げを検討せざるを得ない状況になっています。他社が賃上げを行っている中で、賃金を変えなければ相対的な報酬は低下します。お金に対する不満は、自分の経験や社内との比較だけでなく、社外や社会との比較によっても発生するのです。企業の立場から現在賃上げが必要な理由を整理しておきましょう。

賃上げが必要な理由は人材獲得競争に勝つためです。賃上げをしないことで二つの大きな問題が発生します。

一つ目の問題は採用です。競合他社との採用競争において優秀な人材を確保するためには、適正な賃金水準を設定することが重要です。キャリア採用の場合、人材の実績や経験、過去のポストや職務内容から緩やかに賃金相場が形成されますので、相場に比べて賃金が低ければ人材採用は著しく困難になります。新卒採用の場合、初任給による比較は容易ですが、求職者は初任給よりも平均年収やモデル年収に注目しますので、初任給だけでなく全体の賃金水準を適正にする必要があります。

次の問題は従業員の離職です。賃金が適正でない場合、優秀な人材が他社に流れてしまいます。優秀な人材は他社から高い年収で内定が得られるため、転職活動を通じて自分の賃金相場を知り、やがて転職してゆくことになります。賃金に対する不満が転職活動を活性化し、これが従業員のエンプロイヤビリティを顕在化させ、エンプロイヤビリティの高い人材、つまり優秀な人材から順に会社を去っていくのです。

もちろん、仕事によるインセンティブやその他の様々な魅力が動機付け要因となり人材獲得競争における競争優位をもたらすこともあるでしょう。しかし、賃金に対する欲求が満たされなければ、内発的な動機付けは困難であることは、マズローの欲求段階説を見ても明らかです。

多くの企業が賃上げに動いている現在の日本において、賃上げしないことは相対的に報酬水準を下げる行為です。賃上げによって報酬を適正な水準にし続けることは、優秀人材の獲得と維持のために必要不可欠です。

納得できる制度を作る

インセンティブとして賃金体系を作る際に考慮すべきは、成果や求める行動と処遇がつながっていることだけでなく、従業員が納得できる金額であるということです。人は自分の賃金が納得いくものかどうかを確認するために一般的に三つの方法を用います。

一つ目は社内での比較です。自分の上司、同僚、先輩、後輩、他部署の人などと比較して、納得できるかどうかです。給与制度や賃金テーブルを開示することは納得感を高める有効な方法です。

二つ目は自分の経験による比較です。極めて主観的な比較なので制度的に解決するのは困難ですが、本人が納得できれば特別な対応を必要としません。従業員の気持ちを受け止める企業側の姿勢が重要です。

三つ目は社外との比較です。自分の適正な賃金を知るために最も簡便な方法は転職活動を行うことです。他社が自分の職務経験、実績、能力やポテンシャルに対していくら出してくれるかを確認すれば、自分の賃金相場がわかります。ネットフリックスは優秀な人材にどこよりも高い報酬を提示することで有名な会社ですが、社員に対して定期的に他社と面接することを推奨しています。これが自社の賃金が他社と遜色のない水準であることを知る効率的な方法だからです。

納得性の重要さ

タレントマネジメントにおける報酬には納得性が重要です。あまりに当たり前過ぎてお叱りを受けそうですが、納得性が重要な理由は以下2点に要約できると考えます。一つ目はモチベーションを高めるから。タレントマネジメントにおけるあらゆる活動は人材の動機付けにつながっています。人は能力やスキルがあってもやる気にならなければ動きません。ここが機械や人工知能と生身のヒトとの大きな違いです。

二つ目はエンゲージメントを高めるからです。納得性は従業員と会社の信頼関係の基礎です。信頼があるから自分の将来を会社に託すことができるのです。このことをエンゲージメントといいます。

終わりに

今回はタレントマネジメントにおける報酬、特に賃金の重要性について述べました。今までも金銭的報酬はタレントマネジメントの重要なテーマでしたが、すべての日本企業がすぐに取り組まなければならない緊急性はありませんでした。長期に及ぶデフレが日本全体の賃金の上昇を止めていたからです。しかし、物価上昇と賃上げが進む現在の日本において、報酬マネジメントは緊急性を伴う最重要課題になっています。 近年、アメリカを始めとして「大量自主退職時代(Great Resignation)」と呼ばれる大規模な離職が発生しています。この背景として推測されているのが、まずコロナ禍後の景気の急回復による転職市場の活性化、もう一つが従業員による働き方の見直し、キャリア観の変化です。日本でも、規模は違えど同様のトレンドが発生する可能性があると予測する声があります。SHLグループのe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core(従業員を維持する方法:人材難を根本から解決するために)」では、この大量自主退職時代について触れ、この人材不足の根本的な解決策は、報酬の引き上げや働き方の改善よりも、キャリア開発の機会であるとしています。本コラムでは、この問題に適性検査がどのように貢献できるのかを考えます。

キャリア開発とエンゲージメント

先述のe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core」では、退職の原因の1位はキャリア開発と昇進の欠如であることを指摘し(※1)、社内公募制の存在を対象者のおよそ半数しか知らないことや(※2)、自分の能力が生かされていないと感じる社員は転職活動をする可能性が10倍以上高いこと(※2)、社内流動性に優れた組織は約2倍の期間従業員を維持できることを挙げ(※3)、一部の社員だけに注目したタレントマネジメントの裏でキャリア開発のサポートが追いつかない社員が退職している可能性を主張しました。この全社員を対象にしたタレントマネジメントという発想は、どちらかというといわゆるメンバーシップ型雇用を特徴とする日本企業においてよく聞かれるものですが、ジョブ型雇用の海外企業においてもこのような議論が生じるところに人材流出の深刻さがうかがえます。社員のキャリア開発のために企業は何ができるか

さて、キャリア自律の機運が高まる日本企業においても、キャリアの行き詰まりによる人材流出は今後増加する可能性があります。終身雇用が崩壊する一方で必要勤労年数はますます長くなる中、常に自身の市場価値を意識し、より育成に投資する企業やより新しい経験を積める企業へと転職する人材は増える可能性があります。人材流出をせき止め、従業員が健全なキャリア展望を持って働けるようになるために、適性検査はどのような貢献ができるでしょうか。e-bookでは、94%の従業員は学習支援に投資する企業であれば長く勤めると回答している(※3)ことを挙げ、自社が能力開発のために最適な場所であることを従業員に示す必要があるとまとめています。そのためには、従業員の適性や関心、専門性を考慮したキャリアプランを提示し、そのためにどのような能力開発が必要かという示唆(及びそれを実行する機会やリソース)を従業員に提供する必要があるのです。

具体的には、以下の3ステップが必要です。

(1)人材の可視化により、あらゆる人材の特徴、スキルなどを把握する タレントマネジメントシステムなどを活用し、企業内のあらゆる人材の特徴、経歴、コンピテンシー、スキルなどを人材データとして管理・分析します。そして、各職種に必要なコンピテンシーやスキル、優秀者の持つ特徴などを把握しておきます。

(2)社員一人一人のキャリアの可能性と、そのために必要な能力開発についてすり合わせる

従業員一人一人のキャリア志向性と組織としての能力開発方針をすり合わせるために、上記のような職種ごとの人材の統計情報をキャリア面談や1on1ミーティングなどに取り入れます。本人のキャリア志向性を確認するとともに、適性検査のフィードバックなどを通じて、経験と適性にマッチした社内での今後のキャリアとそのための能力開発について、長期的な展望を話し合います。

この際のキャリアプランは、必ずしも定型のものである必要はありません。たとえば同じように優秀な営業社員でも、マネジメントに関わるコンピテンシーやマネジメント志向性が高ければ営業のマネジャーを目指すのもよいですし、企画や分析に関わるコンピテンシーや専門領域を広げたいという志向性が強ければ、現場経験を生かしてマーケティング業務に異動するのも良いでしょう。そして、それぞれの場合で今後必要な能力開発についてすり合わせる必要があります。

(3)能力開発およびキャリアチェンジの機会を提供する

もっとも重要なのがこのステップとなります。能力開発に関してはe-learningや各種研修をはじめ、社内勉強会や部署横断プロジェクト、各種の越境学習などを柔軟に取り入れ、企業のサポートのもと学習やスキル習得を進められる体制を整える必要があります。同時に、希望の職種にチャレンジするための制度(たとえば社内公募制度や社内FA制度、一定期間他部署で働く社内インターン制度、他部署での副業を認める社内副業制度など)も必要でしょう(そうでなければ、成長した社員は社外に居場所を求める可能性があります)。

最後に

すべての職種でDXが進む昨今、企業側の要請するリスキリングと従業員のニーズによるキャリア開発をマッチさせることも大きな相互作用を生むでしょう。以前は「能力開発をしてもつけるポストがない」という問題意識もよく聞かれましたが、デジタル化による新規ビジネス創出のチャンスは加速度的に高まっています。キャリアに行き詰まりを感じる社員と、人手不足に悩む企業のニーズをマッチさせる一連の仕組みこそがタレントマネジメントといえます。ぜひ社員の適性情報も、重要なキャリア選択の資料としてご活用ください。※1 McKinsey, 2022, 2022 Great Attrition, Great Attraction 2.0 Global Survey

※2 Gartner, 2022, Gartner Recommends Organizations Confront Three Internal Labor Market Inequities to Retain Talent

※3 LinkedIn, 2022, 2022 Workplace Learning Report 2022年5月、経済産業省より「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書」、通称「人材版伊藤レポート2.0」が公表されました。 先行して2020年に公表された「人材版伊藤レポート」では、昨今の経営環境における人的資本経営の重要性と、それを体現するための「人材戦略に求められる3つの視点と5つの共通要素」(「3P・5Fモデル」)が提唱されました。「人材版伊藤レポート2.0」では、それらについてより具体的、実践的な内容を盛り込んだ、ガイド版のような位置付けとなっています。

このコラムでは、一連のレポートによって注目されている「人的資本経営」において、パーソナリティ検査をはじめとするアセスメントツールの有用性について考察しています。

その前に、まずは「3P・5Fモデル」について、その概要を整理してみたいと思います。

《3つの視点(Perspectives)》:人材戦略を策定するうえで重要な3つの視点。

視点1.経営戦略と人材戦略の連動

人材戦略は経営戦略に基づいて策定され、経営戦略と常に連動している。

視点2.As is – To be ギャップの定量把握

経営戦略を実行するための、人材戦略上のAs is(現状)とTo be(あるべき)のギャップが定量的に把握されている。

視点3.企業文化への定着

目指すべき企業文化が明示されるとともに、人材戦略の実行によって組織や個人の行動変容が図られ、定着する。

《5つの共通要素(Common Factors)》 :人材戦略を実行するうえで必要となる共通要素。

要素1.動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

経営戦略実行のために必要となる人材の質、量が可視化され、人材戦略の中で運用されている。

要素2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取組

多様な価値観、感性、専門性をもった人材からなる組織を実現する。

要素3.リスキル・学び直しのための取組

社員のスキルアップ・専門性の向上を、企業が支援し、人材戦略として組み込む。

要素4.社員エンゲージメントを高めるための取組

企業理念やパーパスを発信する、多様な個人の働き方に対応する、柔軟なキャリアパスを実現する、等。

要素5.時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取組

どこでも安心して働ける環境、制度、業務プロセスを企業が主体的に整備する。

人的資本経営における人材の役割

そもそも、伊藤レポートが提言する「人的資本経営」とはどのようなものでしょうか。従来、企業における人材の位置付けは、事業を営むための資源(Resource)でした。説明するまでもありませんが、HRとは(Human Resource)の略称です。

一方、人的資本経営では、人材こそが「企業の競争力の源泉」 であると定義し、人材を企業にとっての資本(Capital)と捉えています。 人的資本経営では、人材を企業の資本として活用し、成長させるものと位置付けています。人材に資金を投じることは、企業価値向上のための投資(Investment)であり、費用(Cost)という考えは当てはまらなくなります。

また、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営戦略に直結して企業価値の向上を担うバリュードライバーとしての役割を担うとされています。

人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性

一般論として、企業の資本は経営戦略に即して適切に運用され、定量的に評価できる状態にあることが求められます。人材もまた資本であるとすれば、企業にとって人材の定量把握は不可欠となるでしょう。この文脈を踏まえた上で、改めて人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性について考えてみたいと思います。

1.人の特徴を定量的に把握できる

技能やスキルは、様々な資格や技能検定等によって比較的定量化しやすい項目といえます。一方、人の特徴はどうでしょうか。業務拡大によって新しい管理職を必要としているとき、どのように要件定義すべきでしょうか。

アセスメントツールは、人の特徴を定量的に把握することに秀でています。例えば技能やスキルと併せてパーソナリティ検査の結果が整備されていれば、自社に多い人材・少ない人材を把握することも、適所適材の配置配属にも役立ちます。アセスメントデータは、As is-To beギャップの定量把握にも、動的人材ポートフォリオの策定にも大いに有用な情報です。

2.能力開発に活用できる

人材戦略に基づく能力開発は、人的資本の価値向上をもたらすとともに、企業文化の変革にも寄与することが期待できます。

能力開発の対象が技能の習得だけでなく、コンピテンシーにまで及ぶ場合には、アセスメントツールによる定量的な測定が不可欠となります。また、事前・事後で測定を実施すれば、能力開発の効果検証も可能です。

3.多様性の担保に貢献できる

人材の多様性を図る指標としてよく例に挙げられるのは、性別や国籍、年齢などといった属性情報です。しかしこれらは多様性を図る指標として十分と言えるでしょうか。

伊藤レポートが指摘するような、価値観や感性といった領域にまで多様性を求めるのであれば、アセスメントツールによる測定はとても有用です。多様性がない、同じような人ばかり入ってくるとお感じの場合には、現状を把握するために、一度全社員にアセスメントを実施してみるのも良いかもしれません。

4.個に寄り添うヒントを得る

人的資本経営では、1人1人の多様な個性を受入れ、自立・活性化を促すことが肝要とされています。画一的な対応ばかりしていては、自立・活性化どころか離心に拍車をかけるだけです。

リモートワーク下におけるコミュニケーションのあり方、メンターとしての新入社員への接し方、強みを活かしたキャリアプランの策定など、個に根ざした施策を考えるときにも、アセスメントが重要な役割を果たします。

おわりに

「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめた「人的資本経営の実現に向けた検討会」座長 伊藤邦雄氏は、レポートの序文で以下のように語っています。「人材は「管理」の対象ではなく、その価値が伸び縮みする「資本」なのである。企業側が適切な機会や環境を提供すれば人材価値は上昇し、放置すれば価値が縮減してしまう。人材の潜在力を見出し、活かし、育成することが、今まさに求められている」

人的資本経営の本質が込められた一文ではないでしょうか。また人的資本経営を体現するためには、要所要所でアセスメントツールを活用していくのが最も効果的と考えます。コンサルタントとして、多くのお手伝いができたらと思う次第です。

参考文献

経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 ~人材版伊藤レポート~」(2020)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(2022.6.30参照)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~」(2022)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf(2022.6.30参照)

「従業員支援」というとメンタルヘルス対策を思い浮かべる人も多いかと思いますが、実際はキャリア支援や能力開発の支援などその領域は多岐に渡り、従業員のエンゲージメントの向上につながる取り組みです。本コラムでは、従業員支援を現場レベルで実施する際に心得ておきたいポイントをお伝えします。

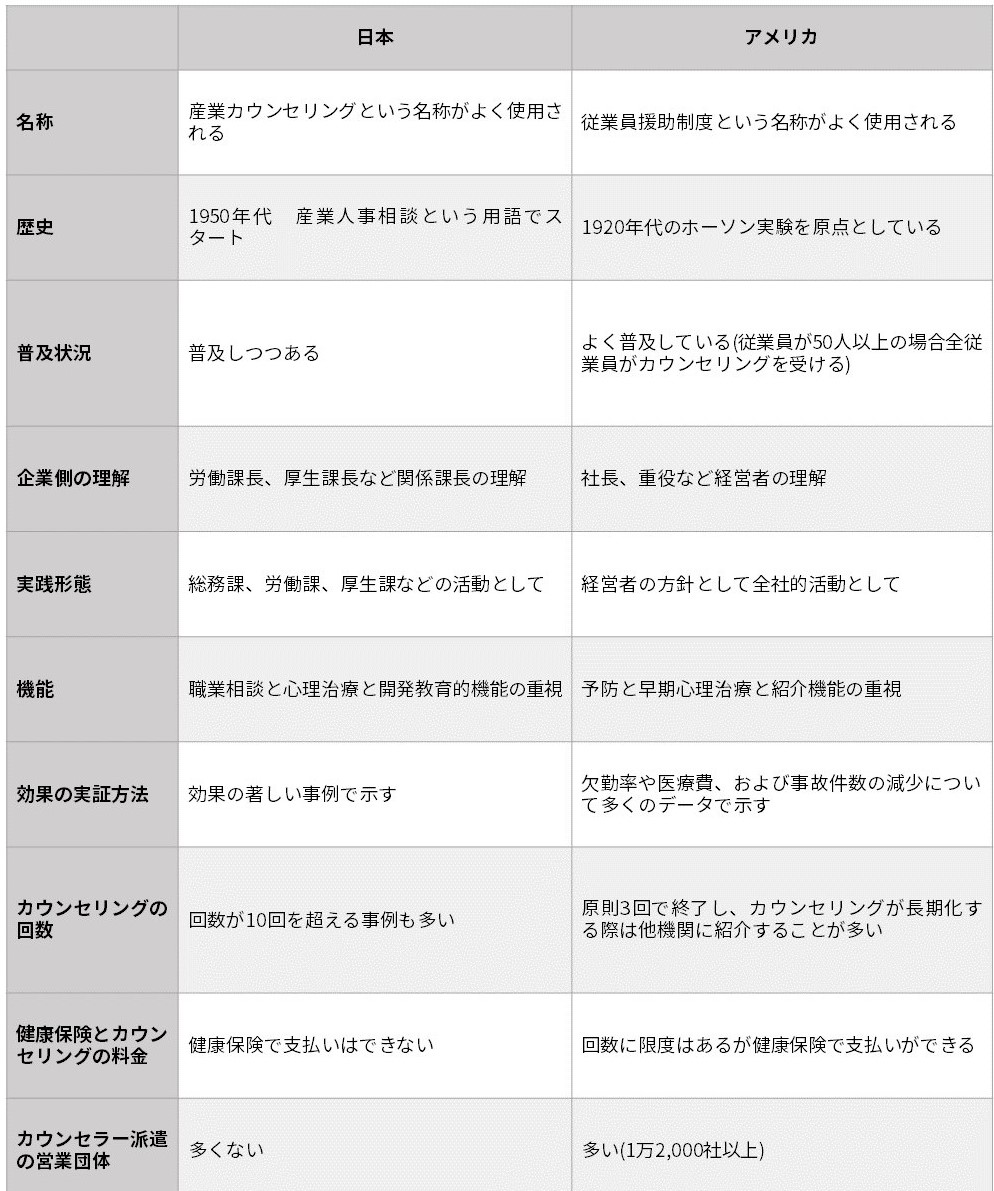

日本における従業員支援制度

これまで日本の人事に関する取り組みは、オンボーディング、ジョブ型雇用、1on1ミーテイングなど、主にアメリカなどを参考とし取り入れてきた部分もありますが、すべてをアメリカ同様に行っているのではなく、独自の文化や価値観を踏まえて実践しています。下記の表のとおり、産業カウンセリングの視点における従業員への支援もそうです。

表1:日本とアメリカの産業カウンセリングの比較

参考文献:中澤次郎(2008).『産業カウンセリング入門 改訂版-産業カウンセラーになりたい人のために-』.日本文化科学社

参考文献:中澤次郎(2008).『産業カウンセリング入門 改訂版-産業カウンセラーになりたい人のために-』.日本文化科学社産業カウンセリングとは、

・仕事や職場の人間関係などから生じるストレスや心の問題に対するカウンセリング(メンタルヘルスカウンセリング)

・産業社会における生き方の設計や近年の人事制度や組織の変更に伴う職業生涯における生き方の再設計とそれに対応する能力開発を支援するためのカウンセリング(キャリアカウンセリング)

・産業場面におけるカウンセリングマインドの普及や啓蒙

など大きく3つの領域・機能に分けられ、働く人々が自らの力で問題を解決できるように援助することを言いますが、普及状況や企業側の理解、カウンセリングにかかる費用などアメリカと比較すると、日本においては十分普及しているとは言えません。

昨今における従業員支援の必要性

「人生100年時代」「変化が激しく先の読めない時代」と言われている中で、企業が従業員の支援を行うことは必要不可欠となっています。2015年、企業には「ストレスチェック制度」が導入され、2016年には「キャリアコンサルタント」が国家資格となるなど、国の政策においても従業員支援の潮流が生まれていますが、とはいえ現状は、多くの企業に十分専門的支援が行き届く状態にあるとは言えません。

主に従業員の上司や人事担当者などが個別に1on1ミーテイングや面談等で対応している現状においては、少しでもその時間が有効となるよう準備をしておくことが重要です。

ロジャーズの来談者中心療法の観点から

カウンセリングの場面で最も親しまれている「来談者中心療法」で述べられる、相談援助において大切な態度条件というものがあります。これは従業員の上司や人事担当者などが1on1ミーテイングや面談等を行う際にも心構えとして持っておきたい要素です。

1、「純粋さ(genuineness)」又は「自己一致(congruence)」

話を聞く側は、率直で透明な心で接すると相手も心を開き両者に信頼関係が作られます。

2、「受容(acceptance)」

話を聞く側は、自分の枠組みや価値観にとらわれずに、もっぱら相手の考えを受け入れ、温かい思いやりの心で接します。「無条件の肯定的関心」とも言います。

3、「共感的理解(empathic understanding)」

相手について理解するのではなく、彼とともに理解するという姿勢で、共感する心で理解することが大切です。

さいごに

日本エス・エイチ・エルのパーソナリティ検査の受検結果は、本日ご紹介したような上司や人事担当者が従業員の支援を行う場面においても補助道具として利用することができます。相手との信頼関係、相手への肯定的関心、共感的理解の創出のために当社のOPQを是非ご活用ください。

妥当性とは

妥当性は、アセスメントが使う目的にあっているかどうかを表した概念です。そのアセスメントツールが測りたいものを測っているなら妥当性は高くなります。例えば、体重計は体重を測りたいのであれば妥当性が高いですが、身長を測りたいのであれば妥当性は下がります。英語力を知りたい時にTOEICは妥当性が高いですが、日本語力を知りたい時には妥当性が低いと言えます。妥当性はアセスメントツールが単体で持つ性質ではなく、利用目的との関係によって高くなったり、低くなったりするものなのです。アセスメントツールが完成し、一般に使われるようになってからも継続的に妥当性の検証が行われます。妥当性検証の積み重ねによって、それぞれのアセスメントツールがどのような目的や場面に適しているかについてのより詳細な情報が集まり、利用目的や使い方、測定対象などが改善されていったり、新しい使い方が見出されたりします。

妥当性は人事アセスメントの利用価値そのものですのでとても重要です。妥当性がないアセスメントの実施は時間とコストの無駄になるだけでなく、アセスメント結果のデタラメな使い方による誤った人事判断が会社の生産性と社員のエンゲージメントの両方を低下させるという大惨事を招くことになります。絶対に妥当性のない人事アセスメントを使わないでください。

妥当性の確認方法

妥当性も信頼性のように複数の種類と確認方法があります。現在も研究者の間では妥当性に関する新しい概念や確認方法が検討されていますが、一般的には以下3つの観点から妥当性を確認します。1.実証的妥当性

最もわかりやすい妥当性の確認方法は、アセスメント結果と職務パフォーマンスとの相関を調べる方法です。相関が見られた場合、そのアセスメントは妥当性があると言えます。この妥当性を実証的妥当性といいます。人事アセスメントの目的は採用選抜や配置、能力開発がほとんどでしょうから、アセスメント結果によって職務のパフォーマンスやコンピテンシーの発揮度合を予測できることは利用目的に適っています。簡単に言うとアセスメントがよく当たるかどうかについての妥当性です。

この妥当性の検証には相関分析を使うため、妥当性の程度を相関係数で表すことができ、この相関係数を妥当性係数と呼びます。妥当性を分析する際にパフォーマンス指標として人事考課(査定)、業績評価、行動評価、昇進スピード、研修評価、エンゲージメントサーベイなどが用いられますので、妥当性係数はこれらの指標をどの程度予測できるかを表していると言えます。

一般に適性テストでは0.3~0.4程度、客観面接では0.1~0.2程度、アセスメントセンターでは0.5程度の妥当性係数が報告されています。妥当性係数を2乗すると予測したい指標の説明率を表す決定係数となります。つまり、適性テストだけでも職務パフォーマンスのばらつきの10%くらいを説明できるのです。なあんだ、たったの10%かあ、と思われるかもしれませんが、人と仕事の複雑さを考えてみれば、上出来です。また、人の予測がどれほど難しいものかおわかりいただけると思います。

この妥当性にはさらに以下の2つの方法があります。

・一致的妥当性

一致的妥当性とは、アセスメントの得点と同時に測定された職務パフォーマンスとの相関です。社員にアセスメントを実施し、その得点とその人たちの現在の職務パフォーマンス得点との相関を調べます。

・予測的妥当性

予測的妥当性とは、アセスメントの得点と将来の職務パフォーマンスとの相関です。この妥当性は選抜や配置(将来の職務成果を予測したい場面)でアセスメントを使う際に参考にする情報ですが、長期雇用を前提とする日本企業においては極めて重要です。社員にアセスメントを実施して一定期間が経過した後、アセスメント得点と一定期間経過後の職務パフォーマンス得点との相関を調べます。妥当性が確認できるまでに数年かかることが一般的です。10年後、20年後の環境変化を予測することは困難ですが、将来に渡って自社で活躍する人材を選ぶための重要な情報となります。

2.内容的妥当性

内容的妥当性とは、アセスメントが仕事の内容に適切かどうかです。測定項目と仕事をする上で必要な行動や能力が合理的に関連している程度を表します。プロ野球の入団テストでは一次試験に50メートル走と遠投が課されます。プロ野球選手であればどのポジションであろうと、一定以上の走力と投力が必要であると考えることは合理的です。一般的には職務分析でこの妥当性を確認します。

3.構成概念妥当性

構成概念妥当性は、アセスメントが理論的に構成概念を測定している程度を示します。構成概念とは、言語能力、数値的推理力、リーダーシップ、情緒安定性、ヴァイタリティなどのことです。例えば、現在開発中の創造力テストの得点とパーソナリティ検査の創造性の因子得点に相関があれば、この妥当性を表す情報となります。また、内部一貫性信頼性もこの妥当性を確認するための情報です。ある構成概念を測定する項目間で一貫性が欠如していたら、この妥当性が低いとみなします。

これら3つ以外の視点として、アセスメントが受検者や利用者にとって適切そうかどうかを表す表面的妥当性があります。この妥当性は利用者の納得性に影響をしますので、アセスメントの売れ行きには大きく関係しますが、アセスメントの予測力とは全く関係がありません。

近年の研究でアセスメントを特定の目的で使用した際の結果を妥当性に含める結果妥当性という考え方が提案されています。アセスメントの利用目的を人材の適正化により企業業績を改善するとした場合には、実際に業績が改善されたかどうかを妥当性に含めるというものです。重要であるという意見や意味を拡張し過ぎであるという意見もある妥当性です。

妥当性検証を行う上での注意点

実際に妥当性検証を行うにあたって、いくつか注意すべきことがありますので述べておきます。これからアセスメントを実施するという場合は、職務分析を行って職務パフォーマンスに関係しそうな能力や行動特性を特定し、それらを測ることができるアセスメントツールを見つけます。既にアセスメントを実施している場合でも職務分析を行うことで、今使っているアセスメントツールが適切であるかどうかを確認することができます。

サンプル数の確保が重要です。十分な数を確保できるとは限りませんが可能であれば100人、最低でも30人のデータは必要です。少ない人数の場合は分析結果の解釈には十分注意してください。30人未満の場合は統計分析をあきらめてください。

客観的な職務パフォーマンスのデータを作ることはどの会社にとっても難しい課題です。しかし、信頼性の低い職務パフォーマンスでは高い妥当性が得られることはありません。客観的な事実に基づく評価点と評価者の観察などによる評価点をできるだけ多くバランスよく収集してください。

妥当性検証は社員を対象に行う分析です。社員は採用時に特定の能力を評価され選ばれた人です。つまり、社員(特に特定の職種に従事する人)は職務に求められる能力について高いレベルでばらつきが少ない集団であることが多いのです。この集団を対象に分析すると実際よりも妥当性が低いという結果になります。(妥当性係数を補正する方法については当社コンサルタントにお尋ねください。)

信頼性と妥当性

最後に信頼性と妥当性との関係を覚えてください。ある目的に対して妥当性がない信頼性の高いアセスメントはありますが、信頼性がない妥当性の高いアセスメントはありません。アセスメントは測定項目を一貫して正確に測れて、はじめて職務パフォーマンスを予測できる可能性が生まれます。信頼性は妥当性の前提条件です。終わりに

今回はアセスメントの品質に関する重要な概念である信頼性と妥当性について述べました。妥当性が人事アセスメントにとっていかに重要な価値であるかおわかりいただけたとしたら幸いです。ぜひ皆様のタレントマネジメント施策を進める際に必要となるアセスメントツール選定の参考にしてください。また、現在使っているアセスメントツールや手法について改めて情報を確認し、妥当性を検証していただきたいと存じます。妥当性検証はアセスメントを使う全ての方にとって必要な取り組みです。 日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。

タレントマネジメントの定義として最も知られている米国ATD(Association for Talent Development)のタレントマネジメント構成要素では、採用、能力開発、定着、後継者計画、組織開発、キャリア計画、パフォーマンス管理、アセスメントの8つが示されていますが、日本の人事担当者がタレントマネジメントを語る時に採用やパフォーマンス管理、離職防止(定着)を話題にすることはあまりありません。

これはタレントマネジメントの定義に対する認識の違いに起因するのではなく、発生している問題の重要性に対する認識の違いに起因しています。

メンバーシップ型雇用とタレントマネジメント

採用、パフォーマンス管理、離職防止は日本企業にとって重要ではない、と申し上げるつもりは毛頭ありません。そもそも日本企業と一括りにすること自体が乱暴な行為ですし、重要度は会社によって異なります。ここで申し上げたいのは、日本で一般的なメンバーシップ型雇用の会社にとって、これらのタレントマネジメント課題がどのように見えるのかについてです。メンバーシップ型企業の採用は新卒採用中心です。年功序列の会社、職能資格制度や成果主義評価制度を年功的に運用している会社にとって新規学卒者採用は低賃金で大きな伸びしろのある人材を一度に大勢獲得する絶好の機会です。人材の流動性が低い日本においては、中途採用で優秀な人を採用したくても、労働市場にお目当ての人が少なく、出てきたとしても報酬が高すぎで採用しづらいという事情もあります。多くの人事担当者は自社の新卒採用を問題はあるが最善のやり方と考えています。

対するジョブ型雇用システムの企業の採用は欠員補充の経験者採用が中心です。新卒採用のように一定期間に大勢の応募者を募り、選考するわけにはいきませんので、常に候補者と個別のコミュニケーションをとり続けます。SNSを活用した採用が活性化しているのは個別対応に適した方法だからです。

メンバーシップ型企業にとってのパフォーマンス管理は育成の一環です。社員が目標達成できるようにマネジャーが様々な環境整備や支援、指導を行います。この時、人事は社員本人を見るのではなく、マネジャーの指導力・コーチング力に注目します。その社員が目標達成できることより、どんな社員が来ても目標達成に導くことができるマネジャーの育成を重視しているからです。

ジョブ型企業にとってもパフォーマンス管理は重要です。業績によっては解雇の可能性があるからです。文字通り社員のパフォーマンス向上のための取り組みであり、マネジャーの育成力を議論の対象にはしません。

次は離職防止についてです。メンバーシップ型企業が社員に提供する価値は定期昇給と雇用保障です。雇用契約自体が離職防止をねらっていますので、改めて離職防止策を打つまでもありません。特定の事象が原因の一時的な退職や一定の経験年数を越えた際の退職の増加が発生するかもしれませんが、大勢に影響はありません。一方、ジョブ型の社会では社員が自らの処遇を高めるために転職するのは普通のことです。したがって企業は優秀社員を引き留めるための離職防止施策が不可欠です。

日本企業のタレントマネジメントはどうして次世代リーダーの選抜育成なのか

メンバーシップ型雇用システムの特徴である新卒採用、終身雇用、内部教育、内部昇進、ジョブローテションは全て自社内で活躍するゼネラリストを育成するための仕組みです。多くの日本企業は自社に最適化された経営幹部を選び育成するための仕組みを持っており、長く運用してきた実績があります。ゼネラリスト育成においてはメンバーシップ型企業に一日の長がありそうです。しかしながら、近年の大きな経営環境の変化のなかで、従来のゼネラリスト育成ではVUCA時代をリードする経営リーダーを作ることはできないという危機感をグローバル企業は持ち始めました。この20年間の日本企業の国際的な存在感の低下を見れば当然の危機意識です。そこで、タレントマネジメントの導入が検討されました。

タレントマネジメント施策の一つである次世代リーダー発掘育成(ハイポテンシャル人材プログラム)も、従来型のゼネラリスト育成と同じプロセスをたどります。そのプロセスとは、ポテンシャルによる候補者の選抜、経営者としての教育、リーダー経験を通じた育成、指導者による薫陶です。同じプロセスなので従来型を応用して、新しいリーダー選抜育成システムを構築することが可能です。具体的な改善点は、選抜基準の明確化、選抜方法の改善、客観アセスメントの導入、アセッサーの強化、意思決定機関の創設、メンターの選定、キーポジションの設定、キーポジションにおける成果定義、経験期間の設定等です。これらの改善により、勘と経験だけではない科学的手法を用いたリーダー育成が可能になります。

多くの日本企業にとって、次世代リーダーの選抜育成システムを改善することは、業績に最も大きな影響を与える実行可能なタレントマネジメント施策なのです。

従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

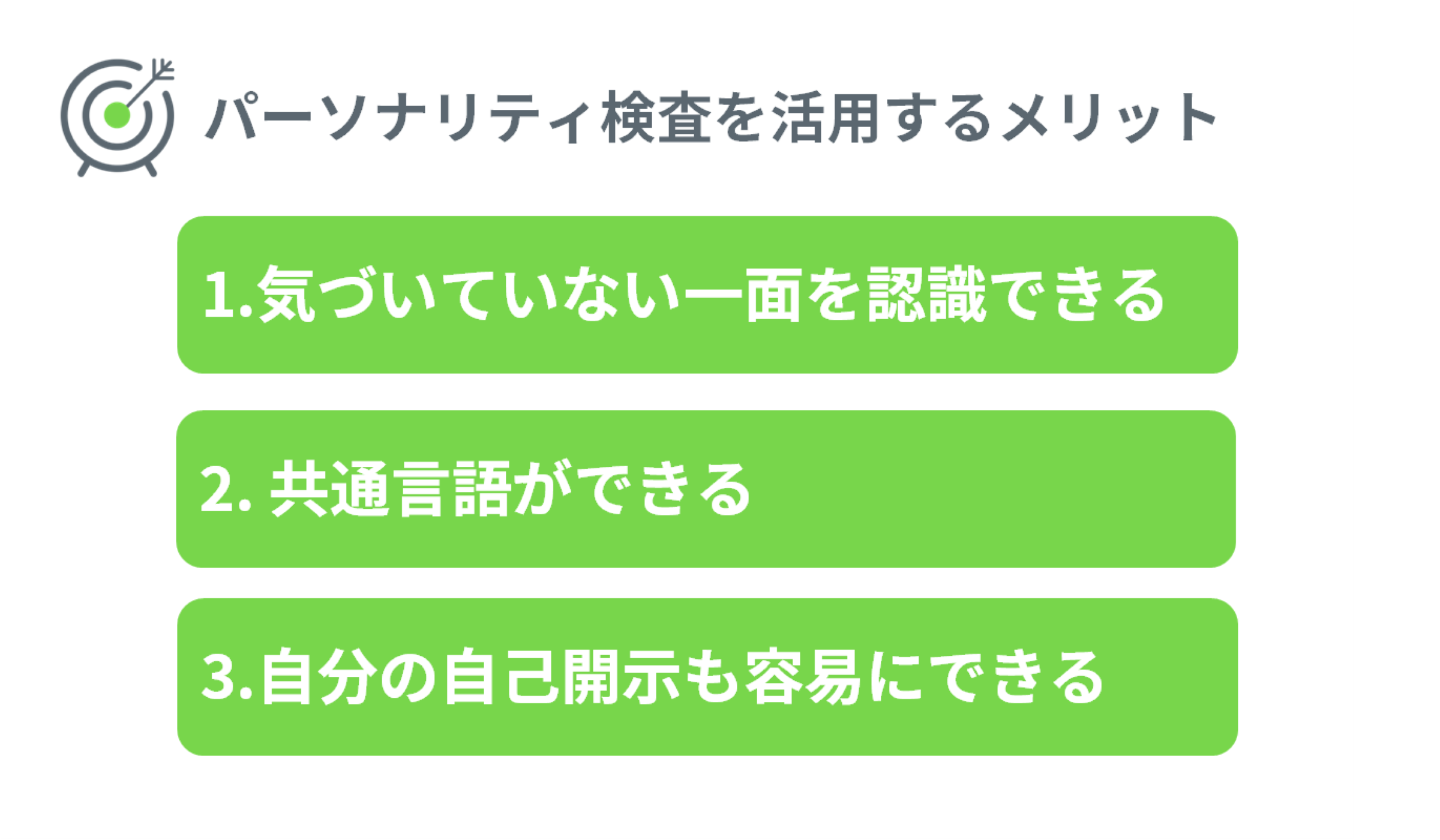

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。