はじめに

コロナ禍で私たちの働き方は大きく変化しました。この変化は少なくない人に自分のキャリアについて考えるきっかけを与えました。例えば、リモートワークの増加により、オンラインコミュニケーションの利便性を実感したり、会社の仲間や顧客との対面コミュニケーションの重要性を実感したり、家族との時間が増え家庭生活の幸せを実感したり、といったことに気付き、自分が求めているものが何か、それをかなえる仕事や働き方はどんなものなのかが今までよりもはっきりしてきたのではないでしょうか。さらに深く仕事や働くことに対する自分の考えを探索していきたいと考えている方にぜひご紹介したい概念があります。キャリア・アンカーです。

本コラムでは、働くことに関する自分の拠り所となるキャリア・アンカーについて述べます。

キャリア・アンカーとは

キャリア・アンカーとは、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で教授を務めておられたエドガー・シャイン博士の提唱したキャリアに関する概念です。キャリアを選択する上での拠り所となるもので、得意なこと、やりたいこと、意味と価値を感じられることについての自己概念です。この自己概念は仕事経験を通じて成熟し、確固たるものに育ちます。自らの能力、動機、価値観をよく理解できるようになるまでには10年以上の職務経験が必要と言われています。人は仕事の経験が増えると選択の機会が増えます。この選択を通じて自分の持ち味や動機と重要な価値観に気付くのです。職務経験のない人でも自分のパーソナリティや興味関心、やりたいことはわかっていますが、自分のどの能力、動機、価値観がどの程度重要であるかは実際に複数の仕事を経験しなければわかりません。難しい選択を迫られてはじめて自分にとって本当に大切なものを判断できるようになるのです。

仕事の経験とフィードバックを繰り返すことにより自己洞察が進むとキャリアに関する強固な自己概念が作られます。そしてこの自己概念はキャリア・アンカーとして長期的なキャリアの拠り所となります。

キャリア・アンカーは何が私で、何が私ではないという感覚を与え、自分が本当にやりたいことは何かを考えるための手助けをしてくれます。また、キャリア・アンカーはどんな難しい決断を迫られても放棄することのない自己概念です。人は様々な事情を抱えて仕事をしていますので、必ずしもキャリア・アンカーに即した仕事をしているわけではありません。本当は自分らしくない仕事、本当にやりたいこととは異なる仕事であることを自覚しながらも現実のニーズを踏まえ折り合いをつけながら仕事をしています。だからといってキャリア・アンカーが無意味なわけではありません。人は外的な制約がなくなるとキャリア・アンカーを実現しようとするからです。

キャリア・アンカーはシャイン博士の行った管理職のキャリア形成に関する研究から導き出されました。人のキャリアにおける選択や出来事に対する感じ方に一貫性があり、自分に適していない仕事につくと自分に適した何かに引き戻される経験をした人が多くいたことからアンカー(錨)と名付けられました。

キャリア・アンカーの種類

キャリア・アンカーには8つのカテゴリーがあります。どのカテゴリーも大切なものですが、人によってどうしてもあきらめることができない重要なものが異なります。1.専門・職能別コンピタンス

このカテゴリーをアンカーとする人は特定の仕事に対する才能と高い意欲があり、専門家であることに満足感を持ちます。専門外の分野に移されると満足感が低下し、元の分野に戻りたいと考えます。

得意な専門分野と職能分野によってアイデンティティーを形成し、その分野での能力に磨きをかけます。自分の才能を生かせる挑戦的な仕事を好みます。

専門職として昇進したいと考え、ゼネラルマネジャーになりたいと思いません。

ボーナスやストックオプションより絶対的な給与水準をはっきりと決めて欲しいと考えます。

2.全般管理コンピタンス

このカテゴリーをアンカーとする人は経営管理そのものに関心を持ち、ゼネラルマネジャーになりたいと考え、そのために必要な能力を身に着けてゆきます。組織の責任ある地位に就き、全体の方針を決定し、組織の成果を左右してみたいと考えます。

高い立場でリーダーシップを発揮し、組織の成功に貢献し、高い収入を得ることが喜びです。

自分の立場を序列、肩書、給与、部下の数、予算の大きさで判断します。ボーナスやストックオプションのような報酬を好みます。高いレベルへの昇進のため上司から認められることを重要と考えます。

3.自律・独立

このカテゴリーをアンカーとする人はどんな仕事をする時も自分のやり方を優先する人です。組織での生活を非合理的で自分のプライベートを侵害するものと考え、会社から独立したキャリアを求めます。組織に所属する場合でも自律的な専門職を指向し、自律的に仕事ができる環境に落ち着こうとします。

自分の専門分野を明確にして時間を切って仕事をします。細かく監督されることには耐えられません。目標が明示され達成の方法が一任されることを望みます。

昇進のメリットを自律性の幅が広がることと捉えているため、自律性が制限される昇進を断ることがあります。

4.保障・安定

このカテゴリーをアンカーとする人は安全を感じ、将来を予測でき、ゆったりとした気持ちで仕事をすることを最優先する人です。

終身雇用で不況でも人員削減をしない会社を求めます。自分の将来を進んで会社に委ね、終身雇用の代償としてどのような会社の指示にも従います。年功制の報酬昇進制度を好みます。仕事のやりがいなどの内発的報酬よりも、給与や福利厚生などの外発的報酬に関心を持ちます。

安全の保障が得られさえすれば、到達できる職位がどのレベルであっても満足します。また、自分の才能が生かされない仕事をしていても仕事以外でその才能を発揮できればよいと考えます。

5.起業家的創造性

このカテゴリーをアンカーとする人は新しい事業を起こしたいという欲求を人生の早い時期から持っている人です。新しい組織、製品、サービスを創造したいという衝動を持ち、自分の生み出したもので経済的に成功することを重要と考えます。

オーナーになることが最重要課題です。自分が成し遂げたことを世に知らしめるために富を求めます。

権力と自由を欲し、創造性を発揮できる役割として研究開発のトップや取締役会の会長などを望みます。自己中心的なところがあり、自分が目立ち世間から認められたいと考えます。

6.奉仕・社会貢献

このカテゴリーをアンカーとする人は自分の大事にしている価値観を具現化するために仕事をします。世の中をよりよくしたいという欲求で仕事を選びます。医療、看護、社会福祉、教育、聖職など人を助ける専門職を好みます。

組織や社会をよくするため、影響を与えることが可能な仕事を求めます。金銭的な報酬よりも影響力のあるポストに就きたいと考えます。自分の価値を組織のできるだけ高い地位の層に理解されることを望みます。

7.純粋な挑戦

このカテゴリーをアンカーとする人は何事にも誰にでも打ち勝つことができると考えている人です。

皆が出来ないと言っていることをやり遂げることにやりがいを見出すため、困難な問題に直面する仕事を求めます。競争し勝つことに価値を置き、挑戦することが唯一のテーマです。

自己を試す機会に満ちた組織には忠誠を尽くしますが、挑戦の機会がないと退屈しイライラします。野心を持っていない人とはうまくやっていけません。

8.生活様式

このカテゴリーをアンカーとする人は生き方全般の調和がとれていることを重視します。単にワークライフバランスをとれるだけでなく、生活様式全体を調和させたいと考えます。

自分の都合に合わせた働き方を可能にしてくれる組織のために仕事をしたいと考えています。単に柔軟性のある勤務形態を求めているのではなく、組織が個人と家族を尊重し、対話する姿勢を持ってくれることを望んでいます。

個人や家族を含む生活の調和のため転勤を嫌がることがあります。

キャリア・アンカーの使い方

まずは自分のキャリア・アンカーが何かを把握します。方法としては専用の質問票とインタビュー手法を使います。次に現在の職務を分析し、自分のキャリア・アンカーとどのような関係を持っているかを明確にします。自分の能力を活用できているか、自分の欲求を満たしているか、意味と価値を感じているかを確認します。

そのうえで将来を充実したものにするための計画について考えます。現在の仕事をどのように調整すればキャリア・アンカーとの適合度が高まるか、どのような教育や経験が必要か、などについて検討します。

おわりに

社員のキャリア開発はタレントマネジメントにおける重要な取り組みの一つです。近年日本においても1on1ミーティングなどを通じて実践している企業が増加してきました。キャリア開発を進めていく上でキャリア・アンカーは参考になる概念です。そして、この自己概念は能力、動機、価値観によって構成されていると申し上げました。

当社のアセスメントツールであるパーソナリティ検査OPQ、モチベーション検査MQ、価値観検査V@W(ヴァリューズアットワーク)は、まさにコンピテンシーポテンシャル、モチベーションリソース、価値観の自己概念を定量的に捉えるツールです。これらツールがキャリア・アンカーとともにキャリア開発の一助になれれば幸いです。

「人生100年」時代への突入と同時に、近年キャリア自律への注目が高まっています。これは、働く人一人一人が自分の特性や価値観を改めて知ることの重要性が高まっていることを意味します。本記事では、アセスメントを通じて組織がどのように従業員のキャリア自律に貢献できるかをまとめました。

キャリア自律とは

キャリア自律とは、企業主導ではなく個人が自律的に自身のキャリア開発を行っていくことを指します。米国で自律型キャリア開発プログラムを策定したキャリア・アクション・センター(CAC)は、キャリア自律を「めまぐるしく変化する環境の中で、自らのキャリア構築と継続的学習に積極的に取り組む、生涯にわたるコミットメント」と定義しました(花田, 2003)。VUCAの時代、旧態依然としたトップダウン的な人材育成では、組織はビジネス変化のスピードについていけません。従業員が「与えられた仕事でベストを尽くす」のではなく、自ら主体的に「〇〇のプロフェッショナル」として経験や学習をつむことで、生産性を高めることが期待されています。現在、副業・兼業の解禁、海外留学支援、独立支援など、いわゆる「越境学習」を含む、キャリア自律支援の取り組みを始める企業が増えています。しかしながら、組織主導のキャリア形成に長く従ってきた日本の会社員にとって、キャリアを能動的に考えるというのは難しいものです。実際に、日本人のキャリア意識は諸外国と比べても著しく低いという指摘もあります。たとえば、パーソル総合研究所「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」(https://rc.persol-group.co.jp/news/201908270001.html)によれば、日本は出世意欲、自己研鑽、起業・独立志向ともに最下位です。

各種プログラムや制度の導入とともに、まず従業員が自らキャリアプランを描けるように意識づけるためのキャリア教育が必要となるでしょう。

自分を知ることをキャリア自律の羅針盤に

自律的にキャリアを考えるのであれば、「(組織ではなく)自分が何をしたいのか」を羅針盤にするほかありません。「営業を〇年やったので、そろそろ△△あたりに異動だろう」といったキャリア意識ではなく、たとえば営業を通して「自分は人と接することは好きなのか、それともデータを眺めている方が好きなのか」「自分は人を説得することが好きなのか、それとも、人に寄り添い相談に乗ってあげることが好きなのか」といったように、一つ一つ自身の経験や感情を振り返り、自身が今後キャリアを積む専門分野を定めていくことが求められます。そして生まれた学習意欲やチャレンジ精神に対して、組織は越境学習プログラムや公募制度などを用いて、キャリアを突き詰めるための支援を行っていくことができます。「自分はどのようなことを好み、得意なのか(パーソナリティ)」「自分はどのようなことを行うときにやる気が出るのか(モチベーション)」といった自分の特徴を理解し、どのような方向でキャリア開発を行うかを見つめなおす機会が必要でしょう。またこのような自分を見つめなおす機会は、一度ではなく節目ごとに継続的に行うことが重要です。現在のポジションによって、自分の特性をどのようにキャリアに反映させていくかという発想は当然異なるからです。

「計画された偶発性」にも準備が必要

とはいえ、自分を知ればすぐに人生100年時代のキャリア全貌が描けるわけではありません。先述の通りVUCAの時代、数年先の情勢も見えないのが現実です。そのようなとき、役に立つのが心理学者クランボルツの提唱する「計画された偶発性 (Planned Happenstance)」の概念です。これは、「人のキャリアを大きく左右するような出来事はほとんど『偶然』によって起きるが、偶然をキャッチできる準備状態になければそのチャンスを活用できない」という理論です。

つまり、日ごろから自分を知り、自分はこのような分野で、このようなキャリアを歩んでいこうという興味関心のターゲットを定めていればこそ、目の前に現れた絶好の機会や貴重な情報をキャッチできるのであり、準備状態なしに機会だけを提示されてもそれを活用することは難しいのです。

自分自身を知るということは、まさにこの準備状態を作るステップと言えるでしょう。

さいごに

従来の能力開発では、組織の定めたキャリアを歩むうえで、自分に足りないものを埋める「弱みの改善」が重視されがちでした。しかしキャリア自律に則れば、自分の強み(才能)を発揮できる仕事や場所を見定め、知識や経験、技術を身に着けてゆくという「強みを磨く」発想がより重要になるでしょう。日本エス・エイチ・エルでは、自身のアセスメント結果のフィードバックを行い今後の能力開発を考える研修、また上司が部下のアセスメント結果をもとに1on1ミーティングの仕方を考える研修などを提供しております。これらの研修は、グループワークを通して他の参加者の気付きやアドバイスなどを受ける場として活用いただくこともできます。興味のある方はぜひこちらよりお問い合わせください。

引用文献

花田光世・宮地夕紀子 (2003). キャリア自律を考える: 日本におけるキャリア自律の展開. CRL レポート. 従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

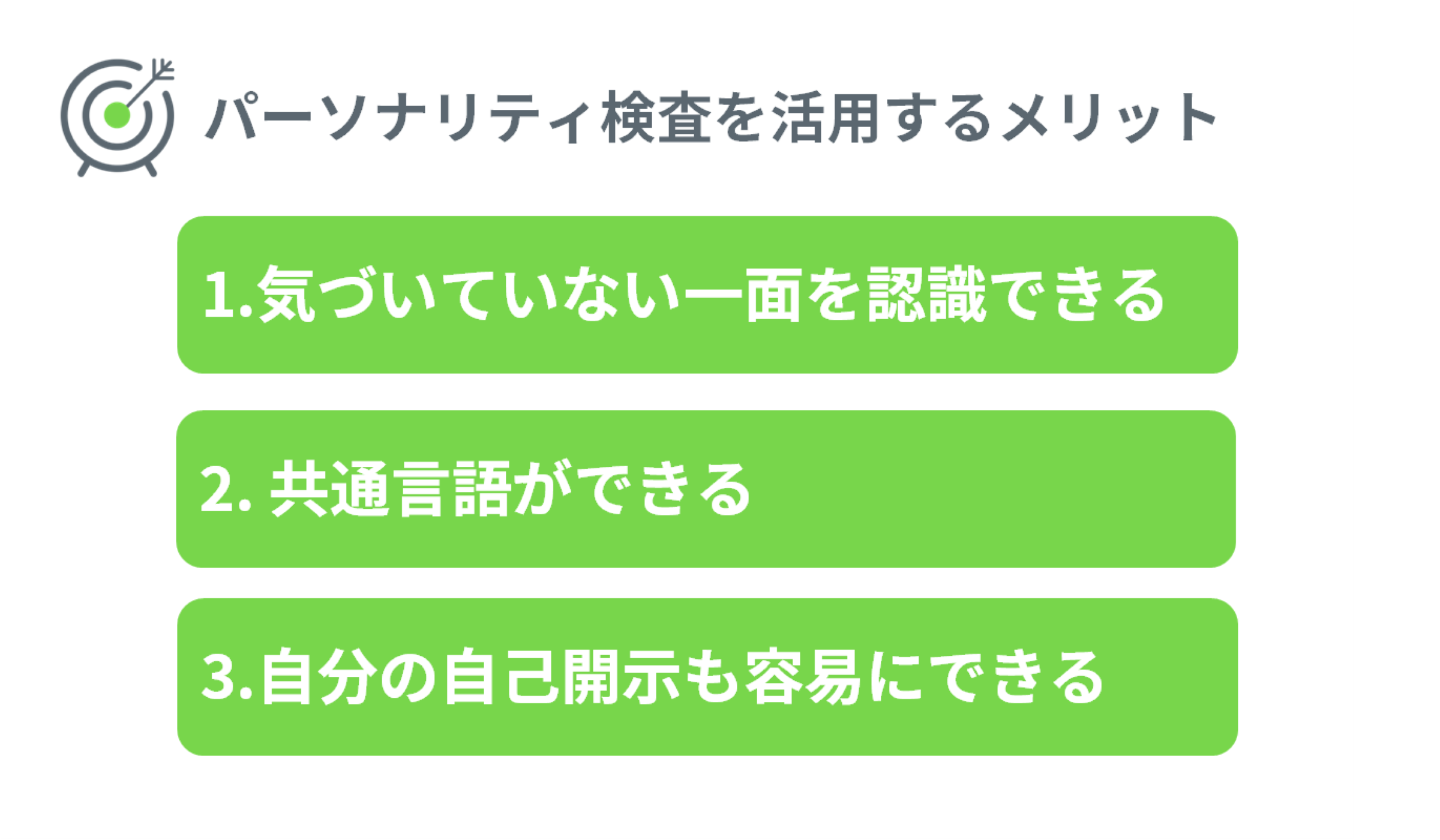

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。