はじめに

私がはじめてコンピテンシーという言葉を認識したのは、1994年にSHL-UK(現在のSHLグループ)がInventory of Management Competencies(IMC)という名称の360度評価ツールをリリースした時でした。当時はコンピテンスという言葉の方が一般的でした。強みという意味です。今よく使われているコアコンピタンスというのは組織を対象とした言葉ですが、コンピテンスは個人に対しても使われていたため、新しい言葉であるコンピテンシーをきちんと理解するのに苦労した記憶があります。

2000年までにコンピテンシーは日本の大企業で一気に広まりました。当時は、年功序列で運用されていた職能資格制度を、より客観的な能力主義の制度に変更したいという機運がありました。職務主義や成果主義の方向に向かう企業もありました。成果主義はともかくとして、職務主義の人事制度を作る上でも登用基準としてのコンピテンシーはとても便利な概念だったのです。

コンピテンシーが日本企業に定着して20年以上が経過し、この概念は人事施策(採用、異動登用、評価、能力開発、キャリア開発など)において欠かすことができないものになりました。ここで自社のコンピテンシーモデルを再検討するにあたって必要となる、コンピテンシーの基礎について申し上げます。

コンピテンシーとは

コンピテンシーという言葉は1982年にボヤジスが著した「コンピテント・マネジャー」という本の中で初めて使われたとされます。SHLではコンピテンシーを次のように定義しています。『コンピテンシーとは行動やパフォーマンスそれ自体ではなく、ある人々が他の人々よりも効果的に一連の仕事課題を遂行できるために利用できる、能力や行動、プロセス、反応のレパートリーである。』 (Bartram & Kurz, 2002)

コンピテンシーとは、職務を効果的に行うために必要な行動の集まりであり、これらの行動はパーソナリティ、知的能力、動機、興味、価値観などの個人属性だけでなく、知識、経験、学習などにも影響を受けます。

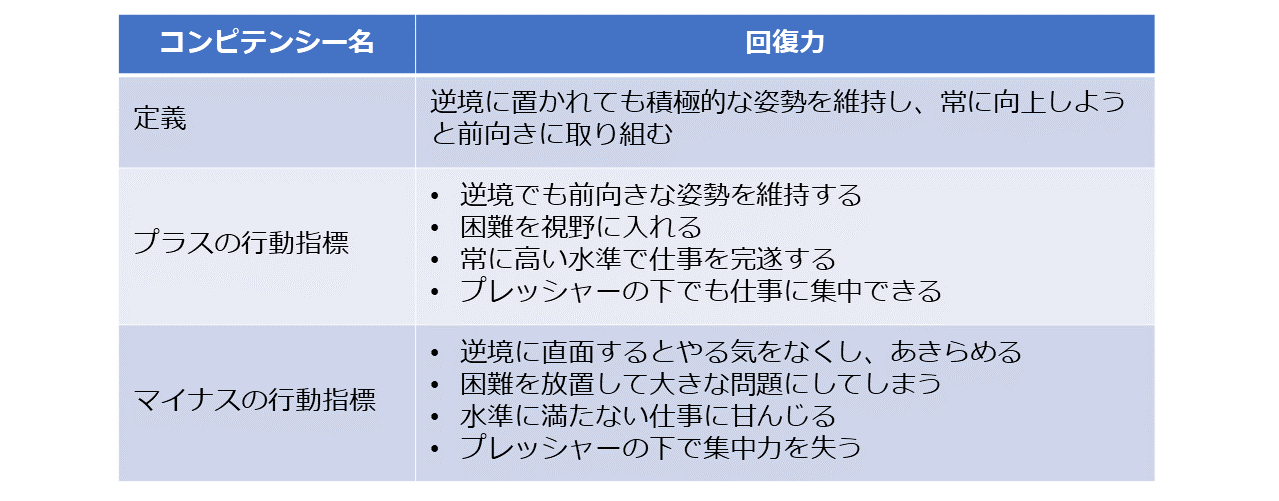

コンピテンシーは行動指標として表現され、それらの行動指標は綿密な職務分析によって導き出されます。

コンピテンシーの効用

企業がコンピテンシーを持つことの効用は、職務の成功をもたらす行動に関する共通認識を持つことができることです。また、組織の文化や価値観を踏まえ、経営・事業戦略を社員の行動に落とし込むことができます。今ではコンピテンシーは様々な人事施策に活用され、個人のパフォーマンス向上や組織の業績向上に欠かすことができないものになりました。特に近年はDX推進や新規事業開発強化のような組織変革、タレントマネジメント(選抜、育成、パフォーマンス管理、後継者計画)施策の統合で活用されています。

良いコンピテンシーの特徴

良いコンピテンシーには以下の5つの特徴があります。・行動に基づいていること

どのように職務を遂行するのかを知るためには明確な定義と行動指標が必要です。

・測定可能であること

評価、選抜、能力開発では行動の観察と記録が重要です。顕在化しないものは測定できません。

・はっきり分かれていること

行動が複数のコンピテンシーに紐づいていると混乱が生じます。はっきりと区別できることが重要です。

・均等であること

各コンピテンシーのプラス行動指標とマイナス行動指標の数が同じだと評価しやすくなります。

・明確であること

ひとつのコンピテンシーに行動的コンピテンシー(職務遂行に求められる行動)の側面とテクニカルコンピテンシー(職務遂行に求められる知識と技術)の側面を含めると活用の際に混乱が生じます。

コンピテンシーを再検討する方法

>既存のコンピテンシーを再検討する必要が出てくるのは以下の場面です。・人事戦略の変更

・企業の吸収合併

・組織風土の変化

・コンピテンシー活用の効果低減

コンピテンシーを再検討する際の重要な視点は妥当性です。職務との関連があり、高業績者を識別することができるコンピテンシーには妥当性があるといえます。

妥当性を確認するためには、コンピテンシーとパフォーマンスとの関連性を調査します。このような妥当性研究では、コンピテンシー評価とパフォーマンス評価との相関分析を行うことが一般的です。コンピテンシー評価もパフォーマンス評価も人が行うものであり、分析に際しては評価点の信頼性が重要となります。アセスメントツールを活用すれば、コンピテンシーやコンピテンシーポテンシャルを客観的に測定でき、コンピテンシー側の信頼性を高めることができます。パフォーマンスについては、できるだけ客観的にパフォーマンスをとらえることができる情報を集める必要があります。

もう一つの重要な視点はコンピテンシーに対する社員の納得感です。コンピテンシーが社員から組織や職務と関連性があると考えられており、受け入れられているどうかが重要です。実際に妥当性があったとしても、社員から適切と受け止められていなければ、活用されることはありません。

コンピテンシーが適切に見えるかどうかを調べるには、社員アンケートによる情報収集と汎用的なコンピテンシーモデルとの対応調査を行います。

コンピテンシーの質に関するチェックリスト

社員へのアンケート調査の際に以下のチェックリストを参考にしてください。・現在のコンピテンシーは明確で理解しやすいか?

・現在のコンピテンシーは自分たちの職務や階層に関連しているか?

・現在のコンピテンシーは予想される変化(事業環境、組織、技術、組織風土)を考慮に入れているか?

・現在のコンピテンシーは重複なく、行動は効果的なものになっているか?

・行動指標には知識やスキルでなく行動が述べられているか?

・行動は正しい仕事の進め方や安全基準に即したものになっているか?

・現在のコンピテンシーはすべての社員に対して公平に設計されているか?

汎用コンピテンシーモデル

SHL/日本エス・エイチ・エルには複数の汎用コンピテンシーモデルがあります。現在、グローバルで主に利用されているモデルは以下の2つです。

・Universal Competency Flamework ‘Great 8’Factors(8項目)

・Universal Competency Flamework 20 Dimensions(20項目)

日本エス・エイチ・エルが提供するアセスメントサービスに用いていているコンピテンシーモデルは以下の3つです。

・能力特性(9項目)

・IMC(16項目)

・PMC(36項目)

これらのモデルは採用、昇進・昇格、能力開発など様々な目的に適用すべく開発されました。それぞれに特徴と関連するサービスがあります。

おわりに

今回は現在のコンピテンシーを改めて吟味、検討するための考え方について、弊社主催のコンピテンシーデザインコース(有料)のコンテンツより一部を抜粋してご紹介しました。これからも私たちは、人と組織の活性化するためのコンピテンシーとその活用についてグローバルな研究を続けていきます。

はじめに

当社では、業務の振り返りをレビューと呼び、目標管理、能力開発のための重要な取り組みと位置づけています。社員は四半期(あるいは半期)ごとにレビューを行います。自分の目標と実績、活動に関するデータを収集し振り返り、そこから目標達成、自己成長のための指針を見出します。レビューの意義は「経験の意味化」です。私たちにとってレビューは欠かすことができない取り組みです。レビューの方法はPDCAサイクルやコルブの経験学習モデルに近いものですが、方法や枠組みは固定せず、各自のやり方で自由に進めることができます。事実やデータに基づいた客観的な認識、判断であれば形式は問いません。レビューは個人単位、課単位、部単位などあらゆる単位で行われます。業績の向上や目標の達成のために行うのはもちろんのこと、新しい戦略、組織、施策や企画を作る際にもレビューを前提とします。

本コラムではレビューを通して企業における人の成長を考えていきます。

企業における人の成長とは

はじめに、企業における人の成長を、「できないことができるようになること」と定義します。仕事の能力を獲得することと言い換えることも可能です。企業で働く人は、役割を企業から与えられ、仕事の成功を定義し、方法を決め、実行します。実行してもうまくいかなければ、成功するまで行動を修正します。その修正には新たな知識を用います。うまくいかない経験からの知識、繰り返しの行動による感覚の知識、他の人から得た知識などです。何度やっても成功するようになれば能力を獲得したといえます。仕事の能力は仕事を実践することによってのみ身につけることができます。仕事経験がない人は、ポテンシャルを仕事で発揮することで、はじめて仕事の能力を獲得できます。ですから、未経験者の採用や登用においてはポテンシャル評価が重要になるのです。

成長の条件

企業で人が効率的に成長するには以下の条件が必要です。・適度に難しい仕事や新しい仕事があること。

簡単な仕事しか与えられない場合、新たな能力を身につけることは困難です。できないことができるようになることが能力の獲得であり、成長だからです。本人の工夫次第で高い目標を掲げることは可能かもしれませんが、企業にはそれぞれの人に与えられた権限がありますので、権限の範囲を超えることはできません。

・適切な評価とフィードバックが得られること。

適切な評価がなければ、仕事が成功したのか失敗したのかを判断できません。成功か失敗かわからなければ、能力を獲得できたかどうかもわかりません。加えて、フィードバックは本人が能力を獲得する上で必要不可欠な情報です。フィードバックによって新たな気づきと内省、概念化が促進され、行動が促されます。

・本人の適性に合った役割や仕事が与えられていること。

失敗から成功までの過程で人は学びます。学習が早ければ成功までの時間は短くなります。学習には個人差があり、早く学べる人もいれば時間がかかる人もいます。時にはどれだけ時間をかけてもうまくいかない場合もあるかもしれません。この個人差に大きな影響を与えているのが適性なのです。

学習能力と適性

一般知能G、メタコンピテンシー、ラーニングアジリティのように、学力や学習能力、環境適応に関連する概念は様々な研究者によって研究されてきました。高い学習能力を持つ人材を採用し正しく育てれば、企業の考える理想的な組織と人材を永続的に維持できると期待しがちです。一方、私たちには得手不得手があります。すぐにうまくできるようになった経験もなかなかうまくできるようにならない経験もしていますし、得意科目もあれば苦手科目もあります。学習のスピードが得手不得手や興味関心の程度によって変化することを身をもって知っています。

私たちSHLグループが行ってきた研究からも、職務能力と個人の特徴(知的能力、パーソナリティ、価値観など)との間には密接な関係があることがわかっています。特定のコンピテンシーは特定の知的能力やパーソナリティとの相関が見られます。例えば、決断力は冷静で情に流されない人が身につけやすく、異質の理解は人情味があり共感を示す人が身につけやすいコンピテンシーです。この二つのコンピテンシーは身につけやすい人のパーソナリティが共感性という点において正反対であるため、共感性の高い人は異質の理解を身につけやすいが決断力を身につけづらい、共感性の低い人は決断力を身につけやすいが異質の理解を身につけづらいという傾向があります。また、行動遺伝学の研究者は人の行動は全て遺伝の影響を受け、知能やパーソナリティはおよそ50%が遺伝によるものと説明しています。人には生まれ持った性質があり、その性質によって身につけやすい才能が異なるということです。

普遍的な学習能力と矛盾するものではありませんが、適性にあった能力開発を行うことで学習スピードが向上することは明らかです。社員全員の成長を促進するためには、各個人にどのような適性があるかを正しく把握し、適性を踏まえた役割や仕事を付与することが極めて重要です。

経験を意味化するレビュー

当社のレビューの方法をご紹介します。レビューは事前準備、発表、質疑応答によって構成されます。事前準備は各人が以下のことを行います。

・四半期(半期)の目標と実績、活動結果のデータを収集する。

・収集したデータを考察する。

・考察の結果より行動方針、行動計画を作成する。

発表と質疑応答はチーム単位の会議形式で、以下の通り一人ずつ参加者全員が行います。

・発表者は事前準備の内容を発表する。

・参加者は発表者が内省を深めたり視野を広げたりするための質問、前向きなフィードバックを行い、発表者は質問に答える。これを質問が無くなるまで繰り返す。

・発表者は質疑応答とフィードバックを踏まえ、行動方針と行動計画を再検討し、検討結果を宣言する。

レビューをうまく進めるためには、次の二つのことを意識します。一つ目は、仕事と自分を科学的に捉えること。自分の行動と仕事の結果との因果関係を見出し、再現性のあるよい仕事の仕方を作るという視点が必要です。二つ目は、自ら考え自ら気付くこと。参加者は教えたり、意見を押し付けたり、ましてや注意したりせず、自分で答えを見出せるよう慎重に辛抱強く質問を投げかけます。

レビューがうまく機能すると、自分の適性にあった行動方針と行動計画が作られます。同じチームの同じ仕事をしている人であっても異なる方針と計画を持つことになる点が面白いところです。個性化と戦力化を両立できる方法といえます。

レビューは本人に最適な仕事の方法を見出すだけでなく、マネジャーがメンバーの適性を最大限に活用するヒントを与えます。各メンバーの強みを活かした役割や担当業務の変更や新設、相互補完的な小チームの編成など組織マネジメント上の意思決定に重要な情報を提供します。

まとめ

人は仕事の実践によって成長します。そして、成長を促進するためには、経験から学ぶ機会を作る必要があり、その学びはそれぞれの人によって異なるものになります。今回は当社のレビューに触れることで仕事での成長について申し上げました。このレビューはコンピテンシーの開発という点で効果的な方法ですが、働く人の幸せは目標達成と能力的な成長だけで決まるものではありません。働く人の幸せについてはキャリア開発が重要ですが、このテーマはまたの機会とさせていただきます。

はじめに

激しく環境が変化する今日、未曽有の事態にリーダーはどう立ち向かっていけばよいでしょうか。リーダーは迫りくる想定外の危機から組織とメンバーを救うことができるでしょうか。VUCAの時代に適応できるリーダーを作るため、ハイポテンシャル人材の発掘と育成は、全ての企業における最重要の人事課題です。既にいくつかのコラムで、ハイポテンシャル人材や発掘・育成プログラムについて紹介しておりますが、このコラムではハイポテンシャル人材が真のリーダーとして成長するために必要な経験をどう定めていくかについて申し上げます。

大手メーカーからの依頼

新規事業開発に大規模な投資を行う大手精密機器メーカーから次世代リーダーの発掘と育成について相談を受けました。ご要望は、新時代のビジネスリーダーに求められるコンピテンシーの特定とハイポテンシャル人材が真のビジネスリーダーへと成長するために必要な経験の明確化でした。私たちは現在のリーダー複数名にインタビューを実施して、求められるコンピテンシーとビジネスリーダーとして成長するために欠かすことができない経験を特定することとしました。インタビュイーは、現在の取締役と執行役員の中から次世代リーダーに求める特徴を強く有すると考えられる人材を選抜しました。

コンピテンシーモデリングについては、当社の典型的なインタビュー手法を用いて行いました。ビジョナリーインタビュー、カードソートです。これらのインタビュー手法ついては、コラム「インタビューによる人材要件定義」にご説明がありますので詳しくはこちらをご覧ください。

今日のテーマである重要な職務経験を特定する手法としては、インタビュイーの職務経歴に沿って行うバイオグラフィカルインタビューを用いました。今までのキャリアを振り返り、現在のリーダーポジションを担う上で重要となる一皮むけた経験についての話をうかがいました。インタビューは次のような質問からはじまります。「今振り返って、現在のポジションであるビジネスリーダーになるために重要であったと思うご自身の経験について話してください。」

リーダーシップチャレンジのフレームワーク

インタビューで得られた経験情報を集約するために、SHLグループが持つリーダーシップチャレンジのフレームワークを活用しました。リーダーシップチャレンジのフレームワークとは、リーダーの成否に大きな影響を与える職務上のコンテクスト(背景)とチャレンジの枠組みで、4カテゴリ27項目で構成されています。SHLグループはリーダー選抜の成功率を高めるには、一律のリーダーシップコンピテンシーによる選抜ではなく、コンテクストを考慮した選抜が必要であると考え、2014年から2016年に大規模なリーダーシップ調査を実施しました。この調査に基づいてリーダーシップチャレンジが開発されました。

リーダシップチャレンジの27項目は、コンテクストとリーダー特性との適材適所を目的に開発されたコンテクストのリスト、つまり、リーダーの置かれる環境に関するリストです。各項目の名称は以下の通りです。

1.チームのパフォーマンスを推進する

2.変革をリードする

3.結果を出す

4.リスクと評判をマネジメントする

この調査プロジェクトでは、リーダーシップチャレンジのフレームワークを適材適所に活用するのではなく、実際のリーダーの経験情報を集約するためのラベルとして活用しました。 具体的には、インタビューによって得られたエピソードを分解し、27項目のリーダーシップチャレンジに関連づけていく作業を行いました。

(例:インタビュー記録とリーダーシップチャレンジの関連付け)

Aさんのインタビュー記録抜粋

「環境は急激に変化しており、当社だけではなく1つの産業が丸ごと無くなっていく渦中で仕事をしていた。経営統合後、この事業の構造改革担当となり、全社売り上げの約3割を占め、従業員8,000人が関わる事業の撤退をリーダーとして取り組んだ。2年間かかった。」

→該当するリーダーシップチャレンジ「合併や買収でリードする」

経験調査の結果

この調査によって、調査対象の全リーダーは以下7つのリーダーシップチャレンジを経験していたことがわかりました。● 人材を最大限に活用する

● ネットワークパフォーマンスを向上させる

● グローバル/異文化のチームをリードする

● 新しい戦略を立案し、推進する

● 不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

● 製品・サービスの幅広いポートフォリオをマネジメントする

● 共通する業務やサービスを集約して果たすチームをリードする

この会社では結果をコンテクストとリーダー特性とのマッチングのみに使うのではなく、リーダーを育てるためのキーポジションを決めるための基準として活用しています。上記のリーダーシップチャレンジが求められるキーポジションを設定し、ハイポテンシャル人材の戦略的な異動を行うことにより、リーダーシップ開発と多様化を進めています。

おわりに

今回の調査で最も印象深かったのは、調査対象となったリーダーの方々には会社の主力事業・主力市場の出身者がいなかったことです。メインとは言えない小さな事業や小さな市場を担当し、若いうちに実質的な責任者として、事業や製品の全体をマネジメントした経験を持っていました。リーダーを育てるのはリーダーシップを発揮しなければやっていけない責任ある役割なのだということを痛感しました。また、ご紹介したリーダーシップチャレンジのフレームワークは、SHLグループのMobilize Solutionに実装されているものですが、日本語版のリリースは未定(2022年3月現在)です。日本語でリーダーシップチャレンジを活用できるようローカライズを進めたいと考えております。

人材アセスメントの手法は様々ありますが、複数の手法を1日~数日かけて実施することで受検者の強みや課題をより精度高く特定する、言わば能力測定人間ドッグのような手法として「アセスメントセンター」があります。今回は、この「アセスメントセンター」と能力開発のヒントについてご紹介します。

アセスメントセンターとは

その歴史は古く、1930年代に心理学分野で研究が開始され、第二次世界大戦では士官選抜のためにドイツ軍やイギリス軍が利用したと言われています。1950年代には米国AT&T社がマネジメント開発プログラムの一環として大規模に実施し、同社がアセスメントのために使用していた建物「アセスメントセンター」が今日の名前の由来にもなっています。アセスメントセンターは実際の仕事場面を模したプレゼンテーションやコーチングロールプレイなど複数のシミュレーション演習を中心に構成され、訓練を受けた複数のアセッサーが評価を行います。予め定めたコンピテンシーを複数の演習・アセッサーで多面的に評価することで測定精度を高めるとともに、実際に行動を発揮したという「事実」を演習で観察できることがアセスメントセンターの利点です。一方、測定できるコンピテンシーの数が限られるため(通常3~6つ)、実施にあたっては求める人材要件を明確にして、測定するコンピテンシーを厳選しておくことが重要になります。

アセスメント・センターの利用場面

アセスメントセンターは管理職登用や経営幹部の採用といった選抜場面で主に利用されますが、結果を本人にフィードバックして能力開発を促す、育成目的で利用されることもあります。演習で確認された「行動事実」を示しながら、そして時には演習の録画映像を一緒に振り返りながらフィードバックを行うため、評価結果に対する本人の納得感が高くなるという特徴があります。結果をフィードバックした後は能力開発に向けた対話を行うことになりますが、ここで気になるのが「どのコンピテンシーに伸びしろがあるのか」という点です。「低得点=伸びしろのあるコンピテンシー」かというと、そうでもありません。人は誰しも得手不得手があるので、これ以上、開発が期待できない(または非常に難しい)という場合もあります。

アセスメントセンターと能力開発

では、どのコンピテンシーに開発の余地があるのか。そのヒントになるのがポテンシャルデータ、つまりパーソナリティ検査の結果です。

アセスメントセンターの結果は演習中の行動事実、つまり発揮できた能力ですが、パーソナリティ検査の結果はポテンシャル、つまり潜在的に発揮が期待できる能力です。

アセスメントセンターとパーソナリティ検査の結果を見比べた時、

①演習得点=ポテンシャル得点なら、持てる能力を存分に発揮できた

②演習得点>ポテンシャル得点なら、得意ではないが発揮できた

③演習得点<ポテンシャル得点なら、得意だが何らかの理由で発揮できなかった

を意味します。この③「演習得点<ポテンシャル得点」のコンピテンシーは、潜在的には得意だが未開発、つまり「伸びしろがある」と考えることができます。

ある企業では、期間を空けて同一人物群に2回演習を実施したところ、1回目に③「演習得点<ポテンシャル得点」だったコンピテンシーのうち、51%で2回目の演習得点が上昇した(能力開発された)のに対し、1回目に②「演習得点>ポテンシャル得点」だったコンピテンシーでは19%しか上昇が見られませんでした。

このことから、ポテンシャル得点が高いコンピテンシーは本人にとって能力開発しやすい可能性があり、アセスメントセンターとパーソナリティ検査を組み合わせることで、「伸びしろがあるが未開発」のコンピテンシーを効率的に見つけることができるようになります。

おわりに

行動事実を評価するアセスメントセンターとポテンシャルを測定するパーソナリティ検査を上手に併用することで、より有効な能力開発を促すことが可能です。もちろん、業務上、「苦手なコンピテンシー」の開発に取り組まなければいけない時もありますが、その場合は「”業務に支障が出ない程度のレベル”まで開発する」「周囲に得意な人がいれば、その人に任せる」といったことも選択肢として持っておき、それよりは、より「伸びしろのあるコンピテンシー」の開発に注力したほうが、その人の強みを存分に発揮することができるようになるでしょう。当初の想定よりも大幅に長引くコロナ禍で、「学生のガクチカが出てこない!」という人事担当者の叫びが多く寄せられています。ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、新卒採用面接では必ず耳にする定番の話題です。採用担当者はこのエピソードをもとに、学生のコンピテンシーを推し量ろうとします。

しかし、コロナ禍の影響で、従来の「ガクチカ」の定番であったアルバイト、ゼミ、部活動、留学などの活動が制限され、「面接で掘り下げられる話題がない」、「個人の差別化ができない」といった悩みが採用担当者から多く寄せられるようになりました。この影響は、大学生活が完全にコロナ禍と重複する23卒採用において、もっとも顕著になると考えられます。

さて、応募者の「ガクチカ」を評価できないのであれば、それ以外の手法でコンピテンシーを推し量る必要があります。本日は、そんな時に使えるシミュレーション型アセスメントを3種類ご紹介します。

シミュレーション型アセスメントとは

シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。たとえば、面接では「私は●●部で部長を務めました」といったエピソードをもとにリーダーシップを評価するところを、シミュレーション型アセスメントでは実際にグループで討議する場を与え、その中での影響力の発揮度合いを観察するといった具合です。長所は、実際の行動や成績をもとに人物を評価するので、面接におけるエピソードの有無・真偽などを気にする必要がないことです。また、シミュレーション型アセスメントの多くは採点が標準化されており、面接よりも評価にブレが生じにくい利点もあります。一方で、特定のコンピテンシーをアセスメントするのに特化していることが多く、人材要件に合致する課題を用いないと見当違いの評価をしてしまう危険性があります。まず、採用で求めるコンピテンシーを定義し、その次に、それを評価できるシミュレーション型アセスメントを検討するようにしてください。

ちなみに、日本エス・エイチ・エルでは「プレゼンテーション演習」を新卒採用で実施することがあります。応募者は資料をもとに導き出した結論についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行います。これもまた、社内・社外での提案能力を測定するシミュレーション型アセスメントの一つです。

新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメント3選

ここからは実際に、新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメントを3つご紹介します。■グループディスカッション(グループ討議)

新卒採用ではすでに定番となっているグループディスカッションも、シミュレーション型アセスメントの一つです。長所は、特にコロナ禍でエピソードが見られづらくなった対人的コンピテンシー(リーダーシップや協調性など)を評価しやすいことです。

日本エス・エイチ・エルでは、より仕事場面でのふるまいを予測しやすい、様々なビジネス上の意思決定を模擬的に行う題材を用意しています。オンラインで実施できる題材も続々リリースされていますので、ぜひご検討ください。

■創造力テスト(クリエイティビティテスト)

通常の知的能力テストは、唯一の正解をすばやく導く「収束的思考力」を測定するのに対し、創造力テストは、考えられるアイデアを数多く提案する「発散的思考力」を測定しています。ある課題に対し、応募者が①数多くアイデアを出せるか(流暢さ)、②いろんな側面からアイデアを出せるか(柔軟さ)、③人と違ったアイデアを出せるか(オリジナリティ)の3側面で創造性を評価します。

ビジネス環境の変化により、いわゆる「イノベーション人材」「新規事業創造人材」を求める企業は爆発的に増加しました。応募者の創造力を評価したい場合は、ぜひご利用ください。

■イントレイ演習(インバスケット演習)

イントレイ演習とは、未決裁の大量の書類や未解決の問題を、迅速かつ的確に判断・処理していく、実際の管理職業務を模倣したシミュレーション型アセスメントです。短時間で資料を読み、優先順位をつけて「誰に」「何を」「どのように」やらせるかを判断する必要があるため、仕事場面で求められる情報整理能力・問題分析能力を測定することができます。管理職の昇格試験などに使われることが多いテストですが、初級者向けの題材であれば新卒採用に用いることも可能です。SHLのイントレイ演習「決裁箱」はマークシート採点が可能で、新卒採用場面でも利用しやすいものになっています。

コロナ禍で、新しい企画をリードしたり、プロジェクトを指揮したりというエピソードも耳にしづらくなりました。将来のリーダー候補を採用したい企業は、ぜひイントレイ演習をご利用ください。

最後に

シミュレーション型アセスメントは、評価したいコンピテンシーが合致すれば非常に有効なアセスメントツールです。シミュレーション型アセスメントにご興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。 リモートワークが「新しい働き方」として受け入れられつつある今、多様なツールやメソッドの普及により、当初不安視されていた管理職の部下マネジメントにも新しい方法が模索されつつあります。ここで改めて、360度評価を用いて、現状のマネジメントについてフィードバックを行い、今後のマネジメントにむけた能力開発を行うことをお勧めします。本コラムでは、自己評価式アセスメントと360度評価の違いを踏まえたうえで、働き方が変化した今、360度評価を導入することのメリットをご説明します。

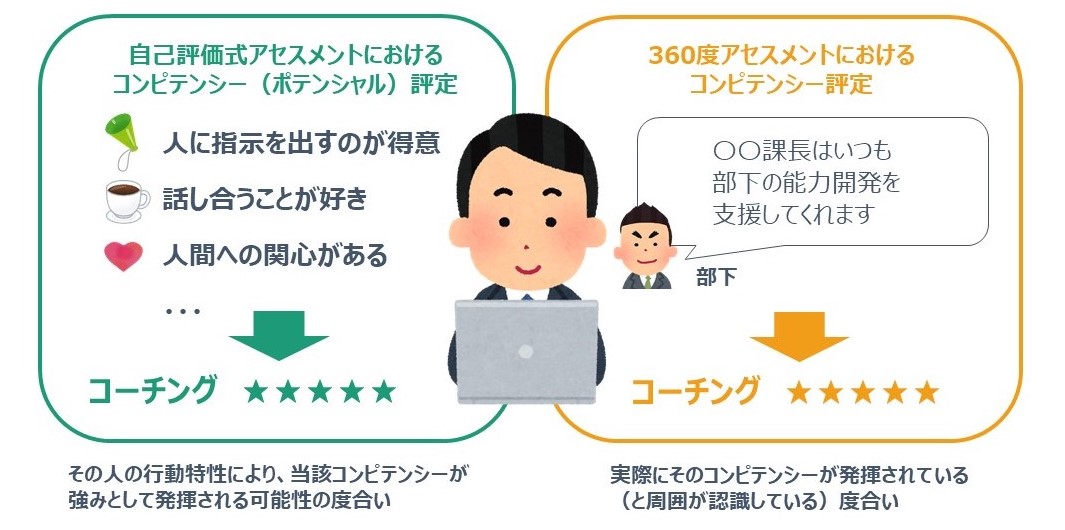

自己評価式アセスメントと、360度評価は何が違うか

「万華鏡30などの自己評価式アセスメントと、360度評価の結果は、何が違うのですか?」というご質問をよく受けます。簡単に言うと、自己評価式アセスメントで出る結果はその人の行動特性をもとにしたコンピテンシーのポテンシャルであり、360度評価の結果は(周囲の人が認識している)そのコンピテンシーの発揮度合い、と言えます。行動特性上の強みがあっても、周囲からコンピテンシーを発揮していないと評価されている場合、何らかの要因で強みが成果に結びついていない可能性が考えられます。ポテンシャルと発揮度合いの双方を検討すると、能力開発のニーズや阻害要因が見えてきます。

新しい働き方で、発揮コンピテンシーが変わる

リモートワーク下では、発揮されるコンピテンシーが従来と変化する可能性があります。たとえば、「率先垂範」を強みにしていたマネジャーは、従来であれば文字通り「部下に背中を見せる」ことができていましたが、テレワーク下では意識的にメンバーに方針や情報を共有するフェーズを挟まないと、リーダーシップ機能としての強みを発揮できないかもしれません。一方で、細やかな進捗管理を得意とするマネジャーは、何かしらの仕組みやツールを導入すれば、これまでよりも効率的にマネジメントを行っているかもしれません。メンバーに対する動機づけや、チームビルディングの能力も、これまでとは異なる手腕が試されるでしょう。おわりに

以上、管理職における発揮コンピテンシーの変化にスポットを当てましたが、一般の社員にも同様のことが言えます。働き方の変容により、発揮されるコンピテンシーが従来と変化した可能性がある今、ぜひ現状の振り返りと、新しい働き方に向けた能力開発に、360度評価をお役立てください。また、360度評価と併せて、ぜひ自己評価式のポテンシャルアセスメントもご活用ください。コンピテンシーが発揮されない原因が、そもそも行動特性的に苦手であることに起因するのか、それとも何らかの環境要因により発揮が阻害されているのかを、より深く考察することができます。

360度評価に興味を持たれた方は、ぜひこちらより資料をダウンロードしてください。また、自己評価式アセスメント「万華鏡30」については、こちらから資料をダウンロードしてください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。今回は、インタビュー手法を用いた基準作成について解説します。

人材要件定義とは

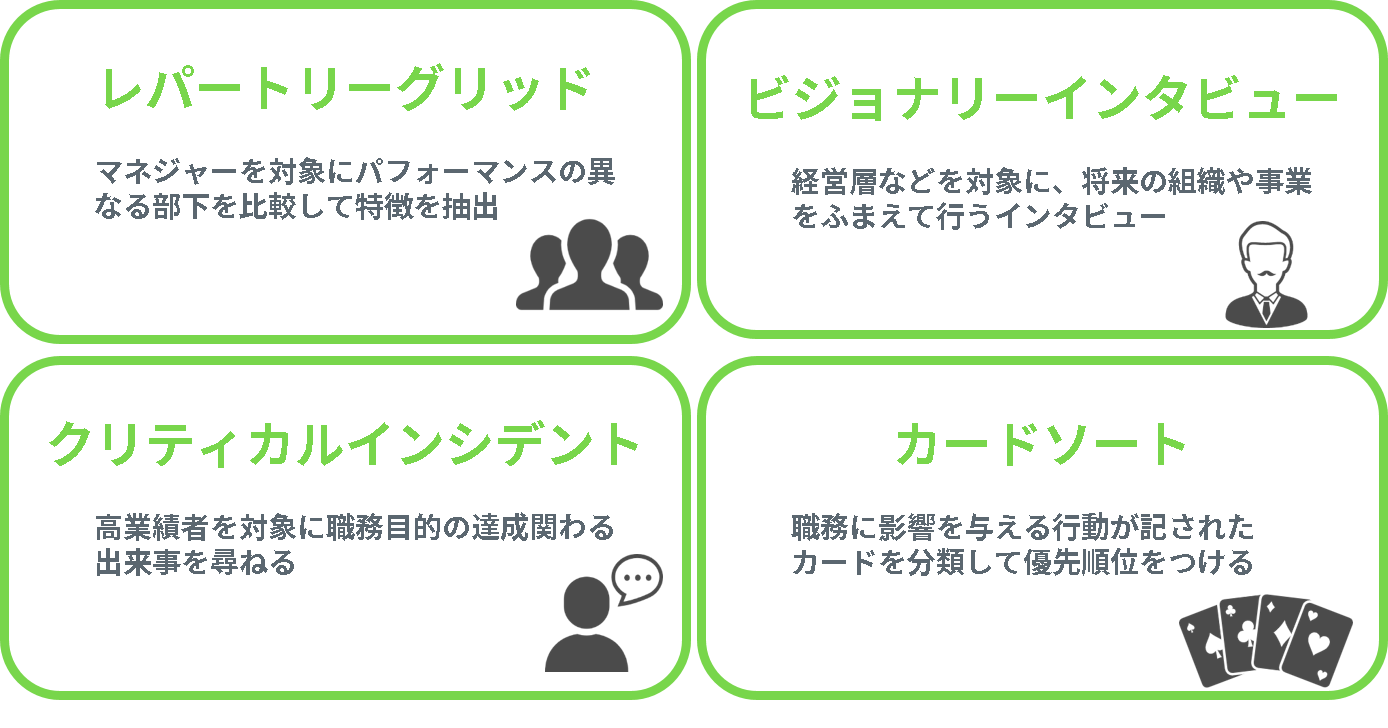

人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、アセスメントを用いた統計分析とインタビューによる人材要件定義を数多く行っています。アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。他方、インタビューは、自社の業務に沿ったオリジナルコンピテンシーの作成や、将来必要とされる人材像の加味など、柔軟性の高さがメリットとしてあげられます。

インタビューの4つの技法

インタビューの代表的な4つの技法をご紹介します。1.レパートリーグリッド

対象職務の優秀な人とそうでない人を分ける特性を明らかにします。インタビューは、高業績者・低業績者をともによく知っており、比較できる立場にいるマネジャーに対して行います。現職者同士を比較し、その違いを説明してもらいます。このステップを繰り返し様々な組み合わせで比較することで、優れた職務遂行に必要と考えられる特徴を引き出します。

2.ビジョナリーインタビュー

社長やボードメンバーを対象に行うインタビュー手法です。未来の事業戦略やミッションを聞きながら、組織内にいる人たちに求められる行動を整理します。組織の将来の方向性などの情報を収集することで、経営環境の変化を考慮した基準作成が可能です。

3.クリティカルインシデント

ハイパフォーマーを対象に職務目的の達成に関わる重要な出来事について尋ねるインタビューです。日常的な業務ではなく、あまり起こらないが非常に重要な出来事が対象になります。職務目標の達成に関わる行動を詳しく掘り下げることで、必要とされる要件を明らかにします。個々に異なる出来事を深掘りすると職務が浮き彫りになってきますが、対話の中の手がかりや仮説を臨機応変に追う柔軟性と高いインタビュースキルが求められます。

4.カードソート

この技法は、職務遂行に影響を及ぼす行動が網羅的に記されたカード(「コンピテンシーカード」)を用います。このカードを使って、対象職務における成功に「必要不可欠」/「望ましい」/「あまり関係しない」/「全く関係しない」か、いずれかに分類します。この技法のメリットは、比較的単純かつ簡便に実施できる点です。インタビューされる人もカード化されているコンピテンシーの優先順位をつけるだけで、様々な行動概念を自ら表現する必要がありません。

コンピテンシー作成のポイント

コンピテンシーの作成にはいくつか重要なポイントがありますが、中でも失敗しやすい重要点を2つお伝えします。- 行動指標として落とし込まれていること

- 測定可能なこと

人材要件は定義そのものが目的ではありません。基準として様々な判断が行えるよう、具体的な行動に紐づいたコンピテンシーであること、それを評価できるような仕組みをあわせて設けることが重要です。

当社では、人材要件定義サービスやそれを自社で実施するための研修プログラムを提供しています。インタビューを用いた要件定義に興味のある方はダウンロード資料をご覧ください。また、人材要件サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。 本日は、当社のタレントマネジメント関連商品として、幅広くご利用いただいているパーソナリティ検査「万華鏡30」について、改めてご紹介をします。2021年4月、マネジャー/シニアマネジャー集団との比較ができる新ノルム(採点基準)が搭載されました。この新機能についてもご紹介します。

万華鏡30とは

万華鏡30とは、30個のパーソナリティ因子から、様々なコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。現在、多くのクライアント企業で、社員のポテンシャルデータ収集に用いられています(顧客事例はこちら)。万華鏡30の特色として、非常に幅広いコンピテンシーを網羅しているという点があげられます。30因子のパーソナリティに加え、合計52個のマネジメントコンピテンシー、感情知能、8個のチームタイプについて予測しています。したがって、新入社員からマネジャーやエグゼクティブに至るまで、幅広い階層のポテンシャルを共通尺度で予測することができます。

ポテンシャルを把握することで、人材の適材配置、社内選抜・登用、チーム編成、研修の企画や参加者選抜、1on1ミーティングなどに幅広く活用することができます。

新ノルム「マネジャー」「シニアマネジャー」搭載

これまで万華鏡30は、日本人成人一般と比較して得点を算出してきました。しかし2021年4月、新ノルム(採点基準)として、「マネジャー」「シニアマネジャー」の2種類が搭載されました(※)。当社が保有するマネジャー/シニアマネジャーの受検者集団と比較して得点を算出し、受検者の相対的なポテンシャルの高さを見ることができるというものです。この機能のメリットは下記の通りです。(1) 全国のマネジャー/シニアマネジャーと比較した場合の、自分のポテンシャルの高さを知ることができる

経営に近い階層にいるメンバーは、特定のコンピテンシーの値が突出して高い傾向にあります。いわゆる「ハイポテンシャル人材」は、このコンピテンシーの高さによって選出されます。マネジャー/シニアマネジャーノルムでの得点を用いることで、実際のマネジャー/シニアマネジャー層の集団と比べてもなおポテンシャルが高いのか、ということを知ることができます。

(2) その階層における、自分の「強み」「弱み」を知ることができる

これまで受検者は成人一般と比較した場合の自分の強み・弱みを知ることができましたが、「マネジャー(もしくはシニアマネジャー)として見た際の、自分の強み・弱みは何だろう」という疑問もあるでしょう。この万華鏡30の新ノルムを用いることで、「自分は、一般的なマネジャーと比べると対人感受性が高いことが強みといえそうだ」「一般的なマネジャーよりもストレス耐性が低いことが弱みかもしれない」といった、より精緻な自己分析ができるようになります。

※現在、マネジャー/シニアマネジャーノルムは、リポートセンター(オプション帳票)での提供になります。詳細は担当コンサルタントにお問い合わせ下さい。

おわりに

万華鏡30は、採用時の適性検査(GABシリーズ、CABシリーズ、イメジス、玉手箱Ⅲなど、パーソナリティ検査OPQの搭載されている商品)の結果を使って出力することもでき、採用活動からタレントマネジメントへの展開やフィードバックが非常にスムーズな商品です。万華鏡30に興味を持たれた方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしていただくか、担当コンサルタントにお問い合わせください。 ビジネスにも大きなインパクトを与えるデジタライゼーションは、世界的なパンデミックによって、私たちの想像を超えたスピードで加速しています。企業の競争力の源泉となるデジタル技術の革新とそれを活用した新たな事業・サービス創出のため、社内外からDX人材を獲得すべく、多くの企業が人材発掘や評価に試行錯誤しています。

テクノロジーの領域において、必要とされるテクニカルスキルの評価はとても重要ですが、それだけでは不十分です。今回は、テクニカルスキルとは異なる、DX人材のコンピテンシーについて取り上げます。

テクニカルスキル以外の能力がなぜ必要か?

他のどの職種でもそうであるように、専門的な知識、スキルや経験だけで高いパフォーマンスは約束されません。様々な人と協働して意思疎通をはかり新たなアイデアを発想しながら、共にプロジェクトを成功へ導く必要があるからです。高度なテクニカルスキルを持っていても、これらの能力がなければうまくいきません。Gartnerの Top Priorities for IT: Leadership Vision for 2021のレポートにもテクニカルスキルではなくコンピテンシーがより重要視されていると言及されています。理由は次の通りです。

1.スキルは教育可能だが、人柄はそうではない

新たなスキルを教えることは可能だが、その人自身を変えることは難しい。テクニカルスキルや経験を軽視するわけではありませんが、ビジョンやパーソナリティが組織に適合している人をすぐに候補者から外すことは避けてください。多くのテクニカルスキルは業務を通して獲得可能であると考えられます。

2.誤った人材採用はコストが高くつく

適切な人を採用しなかった場合、チームだけでなく組織全体に大きな影響が出ます。この損失を少なく見積もるべきではありません。高度なスキルを持っていても、チームになじめず、変化にも適応できずに意欲を失ってしまったら、パフォーマンスはあがりません。

3.全体的なフィット感がパフォーマンスと生産性を高める

候補者のパーソナリティ、意欲、経験、スキルが役割にフィットした場合、その仕事への満足度があがります。ひいては、その人のコミットメントと生産性が高まることにつながります。

テクニカルスキルとは異なる、重要なコンピテンシー

DX人材に必要なコンピテンシーをお伝えします。1.質の高い業務を行う: 扱っている技術や組織の品質保証の機能に関わらず、重要なことです。

2.良好な関係を構築する:プロジェクトは一人で動かすわけではありません。様々なステークホルダーを巻き込み、時に傾聴し、信頼関係を築いてプロジェクトのゴールへ導く必要があります。

3.批判的に物事を捉える:様々な観点で問題を吟味し、異なる考えを論理的につなぐ能力です。

4.時間を効率的に使う:どの仕事でも、一定の期間の中で成果をあげることが求められます。何をどのように優先順位付けし、いかに効率的に作業を行うかが重要です。

5.変化に適応する:何事もスムーズにいくわけではありません。変化にすばやく落ち着いて適応する能力が不可欠です。

6.新しいアイデアを発想する:時としてプロジェクトが暗礁に乗り上げることもあります。独創的に物事を考え、創造的な解決策を実行できる人は価値があります。

7.すばやく決断する:時として、リスクのある判断をすばやく行う必要があります。

8.情報を分析する:顧客、上司、データ、競合などあらゆるところから様々な情報が入ってきます。どの情報に注目し、取り上げ、対処していくかが重要です。

9.すばやく学ぶ:高度なパフォーマンスをあげる組織は常に変化します。新たなテクノロジー、働き方、技法を取り入れて適応させる必要があるため、継続的な学習が求められます。

10.目標達成に努める:確固たる努力で、要求される目標(あるいはそれ以上)を達成する能力です。

最後にDX人材の評価におけるヒントをご紹介します。

・測定すべき要件を整理すること:

求められることは様々ありますが、目的やポジションの役割に照らし合わせて、求められる要件とそのレベルを明確にしましょう。

・テクニカルスキルのアセスメントと、それ以外のアセスメントを組み合わせること:

コーディングテストなどのテクニカルスキルアセスメントとともに、様々なアセスメントを組み合わせることでより適切な評価が可能です。シミュレーション演習などの行動評価やパーソナリティ検査、業務に関わるアセスメントを併せて取り入れるとよいでしょう。

・様々なアセスメントを実施できるプラットフォームを選択すること:

1社のベンダーで複数のアセスメントを実施することで、コストカットや効率化が期待できます。データの比較も容易です。1つのプラットフォームに集約することがよりよい人材採用につながります。

おわりに

DX人材は、テクニカルスキルの確認だけでなく、様々なアセスメント手法を組み合わせることで、高いパフォーマンスを発揮し、組織にフィットする人材を見極めることが可能です。当社ではコンピテンシーを評価・予測する様々なアセスメント手法が存在します。詳細の資料はこちらからダウンロードしてください。ご相談がありましたらぜひ当社までお問い合わせください。※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。

はじめに

現在、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性に迫られていますが、このことは具体的にどのような人材施策を必要とするでしょうか。経済産業省は、2018年に「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」というレポートを発表しています(経済産業省HP)。この中では、デジタル・トランスフォーメーションとは「新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変する」ことと定義されています。このレポートの試算では、2025年の段階でIT人材が約43万人不足するとのこと。現在既存システムの維持・保守業務に割いている人材を最先端のデジタル技術分野にシフトするとともに、「ユーザ企業のあらゆる事業部門で、デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実現できる人材を育成」することを掲げています。

DX人材の要件

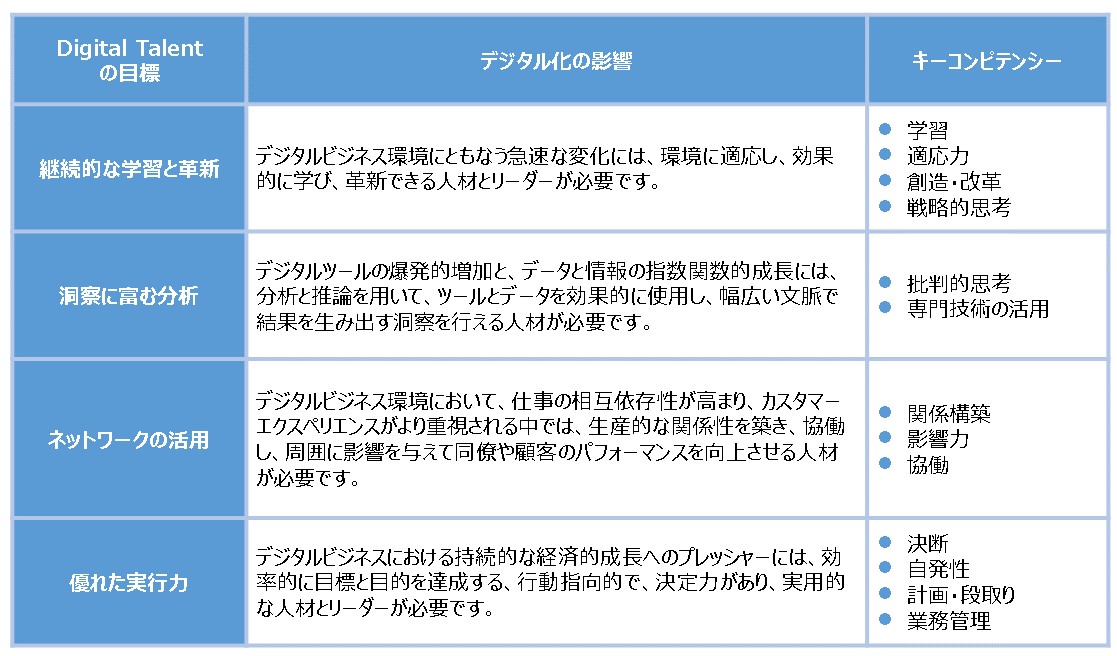

では、ここで言及されている人材(以下、DX人材とします)とはどのような人材なのでしょうか。DX人材の資質を指す言葉は数多くありますが、それらを構成するスキルや能力を調べると、実はほぼ同じであることがわかります。一連の技術的スキルに加え、複雑な問題解決、創造的思考、認知能力、社会的スキル、プロセススキルなど、すでに多くの仕事でパフォーマンスを促進することが分かっている能力で構成されています。SHLでは、レポート「Talent in the Digital Era」の中で、ビジネスのデジタル化において求められる人材(Digital Talent)の要件について以下のように整理しています。

デジタルビジネス環境は絶え間なく変化しているため、継続的な学習と革新は、デジタル人材に優先的に求められます。Digital Talentは、変化に対応して適応するだけでなく、高い成果を上げるため、変化を推進していく必要があります。

必要なコンピテンシー:学習、適応力、創造・改革、戦略的思考

② 洞察に富む分析

情報やデータを処理する能力は、何十年も前に提唱されてから、テクノロジーの発展に伴い名前を変え、現在まで求められてきました。Digital Talentは、情報通信技術を使用して、情報を識別、検索、評価、作成、伝達、整理するだけでなく、テクノロジーや情報を判断し、根本的な因果関係を特定し、情報を組み合わせて結論や一般的なルールを導く洞察力が必要となります。

必要なコンピテンシー:批判的思考、専門技術の活用

③ ネットワークの活用

デジタルビジネスが提供するサービスと同じように、ビジネスの活動や仕事の仕方は相互に深くつながっています。SHLとGartnerの調査によると、人、システム、プロセスのつながりが増えるほど、ネットワークパフォーマンスは重要度を増すことが示されています。チームの協働を促進する一方で、みずから新しい関係を築く必要があります。また、望ましい成果を得るために、高度に技術的な問題を、ビジネスにおいて理解しやすく、実行可能な方法で他者に説明し、交渉して合意を得る必要があります。

必要なコンピテンシー:関係構築、影響力、協働

④ 優れた実行力

デジタルビジネス環境は、ダイナミックで、曖昧で、情報にあふれ、相互につながっています。これらの条件下では、結果を出すことに集中し続けることが重要です。実行に集中するために必要な能力は、意思決定をすることと、計画・組織化です。Digital Talentは、さまざまなコストと利点を考慮して適切な選択をし、断固として行動し、結果に責任を持つことが求められます。また意思決定後は、作業を管理可能なアクティビティに分割し、優先順位を付け、計画を作成し、期限内に進行しながら、複数のアクティビティに並行して取り組む必要があります。

必要なコンピテンシー:決断、自発性、計画・段取り、業務管理

まとめ

DX人材とは、(1) 継続的な学習と革新に意欲があり、(2) 学んだ技術からさらに深い洞察を得ることができ、(3) 対人的影響力やネットワーキング力を持ち、そして(4) 実行力にすぐれる人材が、必要な技術的スキルを身に着けることで、育成されるものであるといえます。DX環境に付随する様々な要因を加味すると、一定の技術的スキルや知識は必要ですが、本質はむしろ行動的なコンピテンシーの部分であるといえるでしょう。また、上記の人材要件は、DX人材に多かれ少なかれ求められる要素ではありますが、職務環境によって優先順位が大きく変動すると考えられます。職務分析によって、各人材に求められる要件をより詳細に特定することができます。なお、ここで挙げられたDX人材に求められるコンピテンシーについては、パーソナリティ検査を用いることで、個々人の行動傾向からポテンシャルを予測することができます。DX人材の採用・育成・社内登用に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。