「ハイコンテクスト文化」日本におけるコンテクストの消失

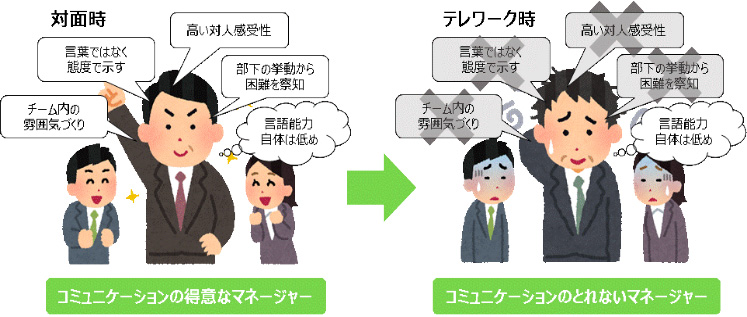

そもそも、日本の社会は文化人類学でいうところの「ハイコンテクスト文化」と呼ばれるコミュニケーション形態を維持してきました。ハイコンテクスト文化とは、メンバー同士の背景や文脈(コンテクスト)を手掛かりとして、明確な言語情報を用いずにコミュニケーションをとる文化のことです。このような文化では、あえてあいまいな言葉を用いて意思を伝える傾向があり、聞き手には「察する」という姿勢が求められ、わざわざ明確な言葉にして聞いたり書いたりすることは、むしろ敬遠される傾向があります。実は、世界で最もハイコンテクストなコミュニケーションをとる国、それが日本であると言われています。このようなハイコンテクストの文化において、コミュニケーションのうまい人とは、文脈に応じてあいまいなコミュニケーションの真意を察することのできる人を指し、かならずしも言語能力の高い人を指すわけではありません。逆に言えば、我々は言語能力自体を磨く必要性を、それほど感じてこなかったのです。ところが、テレワーク下ではどうでしょうか。メンバーの表情、雰囲気、挙動といった非言語情報は、ほとんどカットされます。手掛かりとなる「文脈」の情報がとぼしくなってしまいます。そのうえであいまいな言語情報でコミュニケーションを行えば、行き違いや誤解といったミスコミュニケーションは必ず発生するでしょう。この点を考えれば、テレワーク下にある管理職が最も課題を感じるのが「部下とのコミュニケーション」である、というのも不思議ではありません(Adecco Group テレワーク導入企業の管理職500名を対象にした調査, 2018年7月)。コミュニケーションの形態という観点だけで考えれば、日本ほどテレワークの難しい国はないかもしれないのです。

テレワーク下の管理職に求められるコミュニケーション能力

したがって、テレワーク下の管理職には①ハイコンテクスト文化では求められてこなかった言語能力の習得 ②ローコンテクスト(=お互いの共通認識がほとんどないこと)を前提とした、積極的で明快なコミュニケーション、この2つのアクションが必要です。すなわち、察するのではなく明確な言葉で聞く、お互いに誤解がなくなるまで厳密に確認する、本来表情や態度で伝えていた感情も言語化して伝える、などです。一方で、同様の振る舞いを部下の方にも求める必要があります。察してもらうコミュニケーションになれている部下の方に対して、受け身のコミュニケーションはもはや機能しないこと、積極的な発信や報告を求めることを周知する必要があります。ハイコンテクスト文化における「コンテクストの消失」という、大きなチャレンジに直面した日本の管理職のみなさんですが、この変化は悪いことばかりではないようです。たとえば、我々は非言語情報を重視しすぎるあまり、部下が忙しそうにしているだけで「よく仕事をしているな」と察して安心してしまう傾向があります。テレワークに非言語情報を封じられたことで、実質的な進捗管理を行う必要が生じ、逆に従来のマネジメントの盲点に気づかされた方もいるかもしれません。また、「メンバーに遠慮が発生して業務が遅滞したり、周りの目を気にして行動できないということがなくなった」などの声もきかれます。読むべき「空気」がなくなったことで、よくも悪くも各人が目的ベースの振る舞いをするしかなくなり、業務が効率化されたという指摘です。これもまた、テレワークの副次的効果と言えるでしょう。

未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。

私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

どのように測定するか

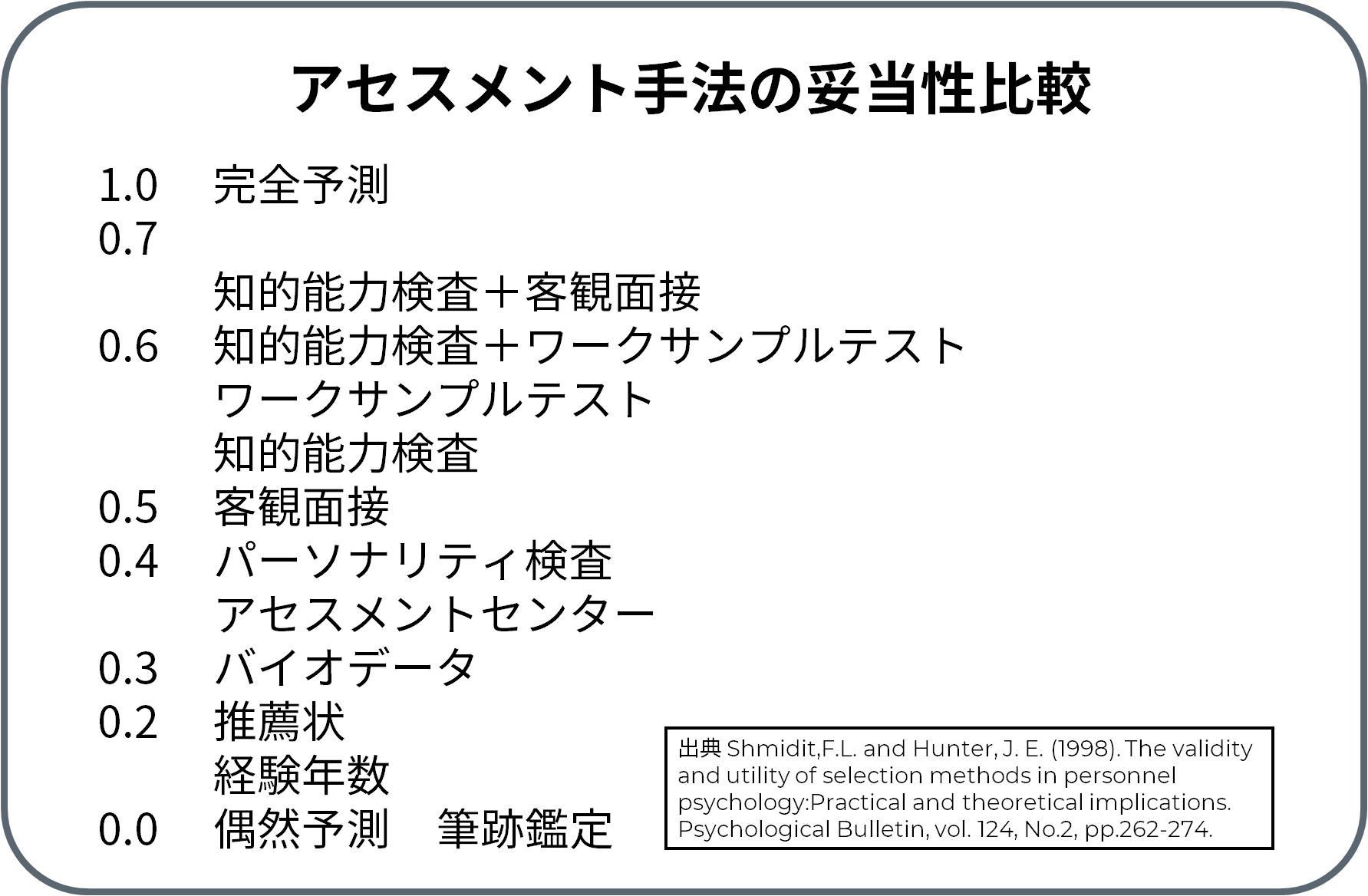

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。