それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

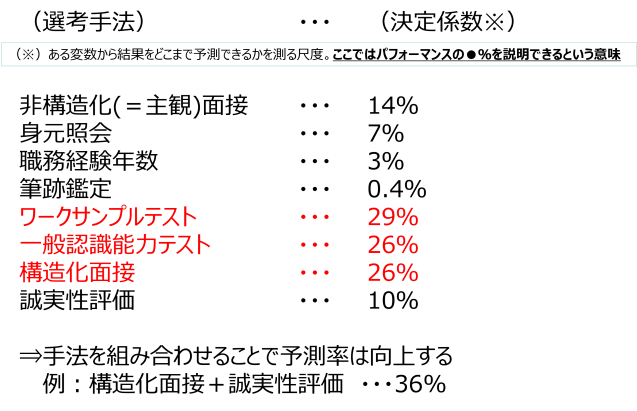

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究 前編と中編では、ゲーミフィケーションという概念と、それが受検者やアセスメントの質に与える影響についてご説明しました。最後に、こうしたゲーム要素を基盤とするアセスメントである、ゲームベース・アセスメントについてご紹介します。

ゲームベース・アセスメント

ゲームベース・アセスメントはトレーニングやスキル開発、問題解決、イノベーションの分野で応用されてきました(Werbach & Hunter, 2012)。ゲームベース・アセスメントの開発アプローチには以下の2つがあります。データ駆動型アプローチ

測定方法:このアプローチでは、まずゲームを作る。ゲーム内の行動を収集し、データとする。このデータを職務パフォーマンス指標と比較する。

一般化:このアプローチは、基準データの有無に依存するため、異なる背景や目的で利用するためには、採点ロジックを作り直す必要がある。

理論駆動型アプローチ

測定方法:このアプローチでは、ゲームデザイナーが測定したいコンピテンシーを決める。そのコンピテンシーを測定するためのゲームを設計する。ゲームの得点を別の方法で測定されたコンピテンシーの値と比較することで、正確に測定されていることを確認する。

一般化:理論に基づいたゲームは、特定のコンピテンシーが測定されていることを確認するためにゲームの構成要素を検証しているため、一般化しやすい。

ゲーミフィケーションに比べ、ゲームベース・アセスメントの有用性と予測価値についてはあまり知られていません。ゲームベース・アセスメントの開発にはゲームが職務遂行能力を予測できるエビデンスとして大量のデータが必要です。また、ゲームベース・アセスメントの基礎的な要素には選考で逆効果になるものもあります(Beck & Wade, 2013)。ゲームデザイナーは、選抜に使用するゲームを開発する際には十分注意する必要があります。

ゲームベース・アセスメントの価値

ゲームベース・アセスメントは開発と維持にコストがかかるため、開発の際にはゲームベースが目的に照らして最適であることを確認する必要があります。ROIについて考えてみます。ゲームベース・アセスメントは組織とテクノロジーの影響を受けるアセスメントです。目的に合ったものであり続けるために、継続的な更新と投資が必要となります。楽しく洗練されたものであり続けるため、最新技術に対応するだけでなく、臨場感を出すため新しい仕事や職場環境に合わせた改訂も必要です。頻繁な改訂を回避するには汎用的なアセスメントにすべきですが、職務関連性を下げれば受検者の反応が悪くなります。ゲームベース・アセスメントの開発にはバランスが必要なのです。

次は受検者の反応です。ゲームベース・アセスメントは楽しいものですが、受検者が肯定的にとらえるかどうかは職務関連性と公平さに左右されます(Ellison, et al, 2020)。また、受検者の反応が性別や技術的な熟練度に影響を受けるという研究もあります(Hausknecht, et al, 2004)。

ゲームベース・アセスメントの妥当性

ゲームベース・アセスメントは得られるデータが多いため、予測因子と基準との整合性を高めることができると主張する研究者がいます(Chamorro-Premuzic, et al, 2016)。しかし、ゲームベース・アセスメントの妥当性を示す研究はまだ多くないことも事実です(Bina, et al, 2021)。ゲームベース・アセスメントを使用する際には、ゲーム内容と操作画面をシンプルにして、誰でも簡単に使い方を学べる工夫をすることで、ゲーム経験による差を軽減できると考えられています(Fetzer, et al, 2017)。現時点では、ゲームベース・アセスメントよりも、妥当性が確立しているアセスメントのゲーミフィケーションの方が多くの研究者に支持されています。

アセスメント事業者・開発者はこのアセスメントをサービスとして開発する前に、この手法の技術を研究、調査する必要があります。

練習の効果

ゲームベース・アセスメントの主な特徴に、問題解決策を繰り返し行うことで試行錯誤の学習を促進することがあります(Beck & Wade, 2013)。誰でも繰り返しプレイすればゲームが上手になることは、研究でも経験的にもわかっています。しかし、練習で高得点がとれるものはアセスメントには向きません。また、よくゲームをする人に有利になるアセスメントも適切ではありません。アセスメントの目的は、ビジネスの成功につながるコンピテンシー、スキル、能力を評価することです。職務遂行とは関係のない特性で有利不利がでないよう、ゲームをデザインする必要があります(Fetzer et al, 2017)。開発の際には、繰り返しのプレイがどの程度得点の向上に影響するかを確認する必要があります。練習効果が認められる場合は、練習効果を低減するために全受検者に十分な練習機会を提供することも必要です。

まとめ

ゲーミフィケーションは既にアセスメントを変えつつあります。ゲーミフィケーションの有効性、各ゲーム要素の測定における影響などは今後さらに研究が進むでしょう。ゲームベース・アセスメントはアセスメントツールとしてまだ多くの疑問が残されていますが、可能性はあります。日本でも既に販売されているツールもあるようです。SHLは、ゲーミフィケーション技術を自社のアセスメントツールに適用し、厳密な調査を実施しており、ゲーミフィケーションやゲームベース・アセスメントを検討する企業に対する具体的なコンサルテーションを行っています。

ゲーミフィケーションは今後数年間でアセスメントを大きく変えてしまうでしょう。SHLはゲーミフィケーションを研究し、文献に貢献してきました。今後も製品を進化させながら、さらなる研究を進めていきます。

© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved

前回のコラムでは、ゲーミフィケーションの概念と要素の分類、アセスメントにゲーミフィケーションを取り入れることの価値についてご説明しました。中編では、ゲーミフィケーションが適用されたアセスメントに対する受検者の反応、ゲーミフィケーションがアセスメントの妥当性に与える影響についてご説明します。

ゲーミフィケーションに対する受検者の反応

受検者が選考を公平なものと捉えることは重要です。選考手法が職務に関連する能力を測定しているかどうかは公平さに影響を与える重要な要素です(Hausknecht et al., 2004)。一般的に受検者は職務に関連する選考方法を好ましいと感じますが(Bauer et al., 1998; Hausknecht et al., 2004; Truxillo, et al, 2001)、ある研究では状況判断テストに仕事と関係のない冒険ストーリーを加えたところ、受検者の公平感と企業への好感度が高まりました(Georgiou & Nikolaou, 2020)。アセスメントの職務関連性と受検者の公平感との関係を理解するには、より多くの研究が必要なようです。

次は時間についてです。企業はアセスメントを短くしたいと考えますが、受検者は短いアセスメントを信頼性が低く、能力を発揮する機会が少ないものと捉えます(Bauer et al.、1998)。ある研究では、受検者は短い知的能力テストより長い知的能力テストに好意的な反応を示しました(Speer, et al, 2016)。受検者は長いテストに公平さを感じ、好印象を持ち、内定承諾率も高まりました。

SHLはパーソナリティ検査OPQ32にゲーム要素を加えました。回答方法を最初に全て説明するのではなく、回答中にヒントやフィードバックを与えるというものです。この変更は候補者体験の向上が目的でしたが、所要時間を30%短縮できました。

最近の研究で、ゲーミフィケーションを追加すると受検者はテストを短く感じること、テストが長いほどテストへの意欲が高まることがわかりました。この研究は、ゲーミフィケーションが意図しない結果をもたらす可能性を示しています。ゲーミフィケーションアセスメントは事前に慎重な検討を行うべきものであることがわかります。

ゲーミフィケーションは新しいデバイスでのアセスメントを可能にしました。スマートフォンを使えば多様な受検者に接触できるため(Arthur, et al, 2014)、モバイル対応アセスメントを導入する企業が増えています(Kantrowitz, 2014)。最近では、ゲーム要素とモバイル対応で複雑な推論テストを開発できるようになりました(Grelle & Gutierrez, 2019)。SHLはVerify Interactiveというゲーム要素を含むモバイル対応の知的能力テストをリリースしました。

ゲーム化されたアセスメントの妥当性

いかなるアセスメントも、心理測定上の厳密性が必要であり、最も重要な概念は妥当性です。アセスメントを使用する前に、妥当性を確認しておけなければいけません。既存のアセスメントをゲーム化する場合、SHLではアセスメントが従来の構成概念を測定しており、ゲーム要素がアセスメントの予測能力に干渉しないことを確認します。ゲーム化されたアセスメントの妥当性は、コンテンツとゲーム要素に依存します。妥当性の確立されたアセスメントのパッケージを魅力的なものに変えたとしても、妥当性は変わりません。例えば、OPQ32にゲーム要素のユーザーインターフェースを追加したことは、妥当性にマイナスの影響を及ぼしていないことが確認されています。

一方、ゲーム要素が妥当性に悪影響を及ぼすこともあります。受検者をランク付けするリーダーボードなど、競争心を煽るようなゲーム要素は、受検者の不安レベルを高め、パフォーマンスに悪影響を与えます。また、ゲーム要素の数なども測定の誤差に影響を及ぼします。

ゲーム化されたアセスメントを設計する際は達成したい目標を定義し、求める行動と測定手法を特定し、適切なゲーム要素を選択することが重要です(Werbach & Hunter、2012)。

また、ゲーム要素は、性別、人種、年齢に影響を与えないと考えられていますが、この点についても慎重な検討が必要です。

ここまで、ゲーミフィケーションをアセスメントに取り入れることのメリット・デメリット両側面の可能性について、最新の知見をもとにご紹介しました。次回の後編では、ゲーム要素を基盤とするアセスメント「ゲームベース・アセスメント」についてご紹介します。

(© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved)

オンライングループ討議演習の限界

オンラインによるシミュレーション演習は、対面と同様に多くのコンピテンシーが測定できる一方、対面よりも測定しにくい行動があります。発言時の動きが制限され、聞き手の反応が見えにくいことによる影響を受けるためです。特にこの影響が顕著に表れる演習は、グループ討議演習のように複数の参加者が取り組む演習です。例えば、オンラインのグループ討議演習では、対面で実施する場合と比べ、発言のタイミングが重なりやすいです。そのため、発言のタイミングが重なったときにも臆せず発言をする人は、より発言数が多くなります。一方で、自分よりも他者を優先にする人は、発言のタイミングが見えにくくなり、より発言が控えめになります。「自分よりも他者を優先にする人」を高く評価したい場合、このような参加者は、発言数の少なさから十分に評価できなくなるリスクがあります。最近では、新卒採用選考において、以前のように対面でのグループ討議演習での実施を検討する企業が、少しずつ増えているように感じます。

マスク着用有無による評価の違い

現時点では、日本国内で対面アセスメントを実施する場合、マスク着用での実施を想定する可能性が高いでしょう。マスク着用ができない参加者への配慮が求められるなど、実施する上での課題を考慮する必要はあるものの、コロナの感染リスク防止という観点から、マスク着用での演習実施が現実的であるといえます。では、マスクを着用した場合と着用しない場合では、評価に差は生じるのでしょうか。今回のコラムでは、マスク着用そのものに対する個々の心理的(あるいは行動的)な影響を考慮せず、演習時に表面化された行動のみを評価対象した場合に、評価に大きな差が生じるかを検討してみます。

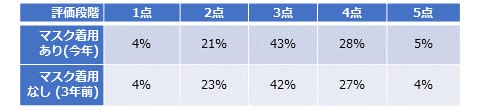

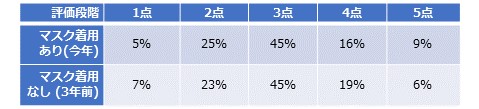

約3年前と今年、当時学生だった方に対し、対面で同じテーマのグループ討議演習を実施しました。全体のサンプル数は約1500名です。その様子を当社のアセッサーが、同一の基準で5段階の評価をした結果、各段階をつけた割合は以下の通りとなりました。

<グループ討議演習 総合評価の傾向> 約1500名のサンプル数を評価した際の内訳

※5点が最も高く、1点が最も低い

前述の通り、「当時の学生」が評価の対象であり、サンプル対象が異なるため、全体の傾向をとらえるだけになりますが、概ね評価の段階に差が生じなかったといえます。

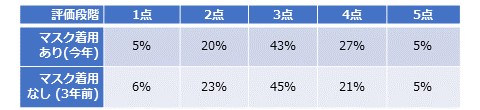

尚、当社では項目別に評価を行っています。各項目の評価結果の傾向は以下の通りとなります。サンプルは総合評価と同じです。

<グループ討議演習「情報を分析し、論理的に考えを伝える行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

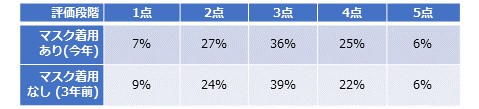

<グループ討議演習「議論をリードし、積極的に話を先に進める行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

<グループ討議演習「他者に配慮を示し、チームに協力・協調する行動」評価の傾向>

※5点が最も高く、1点が最も低い

いずれの項目も、ほぼ評価に同じ傾向が表れています。つまり、マスクを着用している環境であっても、マスクを着用していないときと同様に評価が可能であることが示されています。

ただし、前述の通り、マスク着用による個々の心理的な影響を考慮していないため、そもそもマスクを着用しているという時点で自分のベストプレーが発揮できないという参加者は、オンラインで実施する場合よりも不利になるというリスクはあります。しかしながら、オンラインで演習を実施するよりも、マスク着用の対面グループ討議演習のほうが、マスクを着用しない対面グループ討議演習と同様の評価項目が評価可能であるという傾向が見受けられます。将来的に業務を遂行する上で、オンラインよりも対面での会議を行う可能性が高いのであれば、たとえマスク着用が必要であっても、対面でのグループ討議演習を実施するほうが仕事の場を模しているといえるかもしれません。

マスク着用を前提としたグループ討議を実施する際の留意点

マスク着用を前提としたグループ討議演習を実施する際には、マスク着用の目的を明示するとともに、マスク着用ができない参加者やマスク着用により参加しにくいと感じる参加者への配慮を検討する必要があります。また、マスクを着用するとお互いの声が聞こえにくくなる傾向があるため、声が聞こえやすい環境での実施を推奨します。もちろん、一定数が集まった会議の実施が可能な時期であることが前提とはなりますが、このように実施環境を十分に整備することで、マスクを着用したままであってもグループ討議演習を実施し、マスクを着用していない状況と同様に参加者を評価することは可能であるといえるでしょう。 企業にとって、専門家とはどのような存在でしょうか。理論的な話をするばかりで、現場には向かない存在でしょうか。ある特定の分野にしか、関与しない存在でしょうか。 本コラムでは、現場で活躍できるような実践家、プラクティショナー(practitioner)としての専門家像を紹介し、専門家を対象としたアセスメント方法について論じます。複雑で不安定な実践現場

専門家という立場は、「現場のことをわかっていない」と批判を受けることがあります。組織学習研究・哲学者のドナルド・ショーンは、専門的な知識に基づいて理論や技術を選択・適用するといった専門家像では、現場の実践状況には適さないと批判しました。現場の労働者が直面する状況の多くは、複雑で絶えず変化するものであり、専門的な状況や理論だけでは解決できない固有の状況だからです。ショーンは実践現場の不安定性について次のように説明しました。医師の役割は医療の再構築と合理化により、次の二、三十年にわたってたえず形態を新しくしていくだろう。事業の急激な役割の増加により、ビジネスマンの役割は再定義を求められるだろう。建築家は、新しい建築技術や、不動産と土地開発の新たな形、デザインの情報処理の新技術の導入の結果、根本的な新工法の構築をしなければならないだろう。課題が変化するにともない、利用できる知識に対する需要も変化し、課題と知識の型は、本質的に不安定になるだろう。

(ショーン,2007,pp.14-15)

ショーンが述べたように、専門的な理論や技術を扱う現場であっても、その理論や技術が常にアップデートされる状況にあり、既存のものから選択・適用するだけの専門家像では通用しないのです。では、現場で活躍する専門家像とは、どのようなものでしょうか。

現場で活躍する専門家像

ショーンは、新たな専門家像を探究するために、建築家、精神分析家、エンジニア、都市プランナーなど、様々な実践家の事例を分析しました。そして、現場で活躍する専門家に共通する特徴として、「省察的実践(reflective practice)」を挙げました。この特徴について、ここでは、簡単な例をもとに説明をします。ショーンは、現場で活躍している専門家の例として、次の二例を示しました。

・ある医者は、診察室に持ち込まれる事例の八十五パーセントが、「診断マニュアル」にあてはまらないことに気づき、一人一人の患者の病状の、固有の配置に対応して、新しい診断について考察し検証する。

・ある市場調査の専門家は、新しい製品に対する消費者の反応をモニタリングしているうちに、消費者がその製品について、まったく想定していないような使い方をしていることを発見し、消費者が発見した利用法に沿って、その製品を考え直していく。

(ショーン,2017,p.52)

・ある市場調査の専門家は、新しい製品に対する消費者の反応をモニタリングしているうちに、消費者がその製品について、まったく想定していないような使い方をしていることを発見し、消費者が発見した利用法に沿って、その製品を考え直していく。

(ショーン,2017,p.52)

専門家というのは、不安定な状況の中でもまず専門的な知識や技術を適用します。しかし、不安定な状況下では、予期せぬ事案が発生します。上記の医者の例でいえばマニュアルで説明がつかない診断結果、市場調査の専門家の例でいえば想定外の消費者の行動が、これに当たります。

このとき、顕在化した予期せぬ事案を単なる例外として扱うのではなく、今までの理論を省察した上で、その事案を考慮して理論を再構築することが求められるのです。予期せぬ診断結果を目の当たりにした医者は、これまで使っていた診断マニュアルを見直し、予期せぬ結果を反映させた新しい診断方法を考えます。消費者の予期せぬ利用方法を目にした市場調査の専門家は、その利用方法の発見をきっかけに、これまで想定していた製品の在り方を振り返り、再考するのです。このような専門家像を、ショーンは「省察的実践家(reflective practitioner)」と表現しました。省察的な実践こそ、専門家に期待されるパフォーマンスの中核をなすのです。

このショーンによる省察的実践家の考え方は、主に教育・研修や組織開発の研究において取り上げられるようになり、組織開発の研究に取り組む立教大学の中原淳教授と南山大学の中村和彦教授の書籍『組織開発の探究』の中でも紹介されています。

専門家に対するアセスメント

ショーンが示した専門家像を前提とした場合、専門家のアセスメントはどのような方法をとるべきでしょうか。ここでは二つの方法を提案します。◇ 適性検査によって現場への適性を測る

一つ目は適性検査です。

専門家にあたる人材を「専門家タイプ」と一括りにすることはできません。専門家の中でも、働く現場の環境や職務によって適性があるはずです。適性検査は、専門的な技術や知識とは異なる観点から、客観的に人材を評価できます。この点で、専門家のアセスメントにも効果的といえます。

◇ 省察的実践状況をシミュレーションする

二つ目は専門家向けのシミュレーション演習です。

一般的なシミュレーション演習では、前提知識等は必要としない場面を設定します。このようなアセスメント方法は、汎用的な能力やポテンシャルの有無を測る上で重要ですが、専門性に関わる側面を評価することはできません。

ショーンの述べた省察的実践状況をアセスメントに応用して考えると、専門家向けのシミュレーション演習には、次の①~③のような場面設定が適しています。

①最初に専門的な技術や理論を適用すべき状況を与える

②その後、適用した技術や理論だけでは通用しない、想定外の事象を与える

③想定外の事象についても反映させた技術や理論を再構築させる

この場面設定の中で、理論の適用だけでなく再構築ができる、もしくはそれに近い行動をとれるかどうかを観察することで、現場での活躍を予測するのです。

ショーンによる専門家像の価値

ショーンは、実践的な状況を重視し、プラクティショナー(practitioner)という表現を用いて専門家像を示しました。様々な専門家による実践の構造を横断的に研究した点だけでなく、専門家と実践家という二つの立場を強く結びつけた点も、彼の大きな功績と言えます。技術変革の激しい現代にこそ、彼の専門家像は、企業が求める人材にぴったりマッチするのではないでしょうか。参考文献

中原淳・中村和彦(2018)『組織開発の探究:理論に学び、実践に活かす』ダイヤモンド社

ショーン,D.A.(2007)『省察的実践とは何か:プロフェッショナルの行為と思考』(柳沢昌一・三輪健二監訳)鳳書房(原著出版:1983年)

ショーン,D.A.(2017)『省察的実践者の教育:プロフェッショナル・スクールの実践と理論』(柳沢昌一・村田晶子監訳)鳳書房(原著出版:1987年)

シミュレーション演習とは

シミュレーション演習とは、特定の仕事場面を模擬した演習を指します。例えば、顧客に対しサービスを提案する営業の場や、あるテーマへの解決策を決定する会議の場などが設定されます。それらの設定のもと、課題達成に向けて応募者のとる「行動」が、評価の対象となります。マネジメントスキルの測定や研修の教材として用いられることが多いですが、新卒・中途採用の場でも、「仕事において求める行動を発揮できるか」を確認したい場合に使用される手法です。オンライン選考の場合、対面での選考よりも応募者との接点を持ちやすく、実務的な負荷が低減されるため、シミュレーション演習を導入しやすいといえるでしょう。

シミュレーション演習を実施する最大のメリットは、応募者の行動そのものを評価できることです。例えば、「他者をうまく説得する」という行動を評価したい場合、説得相手との対話の場を設けることで、応募者が人を説得する時の様子を観察できます。

一方、評価可能な項目が限定される点が最大のリスクです。例えば、「チームワークと創造的思考力のある人を評価したい」と考える場合、これら二つの項目を一つの演習で充分に測定することは非常に難しいのです。チームワークを発揮する場面は、チームで物事をやり遂げる場であり、集団で取り組む演習が向いています。創造的思考力は自ら新たなアイデアを出す場面を設定する必要があるため、応募者一人ひとりが公平にアイデアを出すことができる環境を与えるが望ましいです。全員が公平にアイデアを出す場を設けることを前提とした場合、集団で取り組む演習はなじみにくく、個別に演習を行う必要があります。このように、演習によって評価に向いている項目、向いていない項目があるため、評価項目の種類を考慮し、数を絞った上で実施することが重要です。

シミュレーション演習の種類と使用する際の留意点

以下に主なシミュレーション演習の例を挙げます。・グループ討議演習:4~6名程度の参加者が1つのグループとなり、課題の解決策を検討する会議を行う

・プレゼンテーション演習:資料をもとに発表を行い、評価者からの質問に答える

・イントレイ(インバスケット)演習:未処理の書類を決裁し、解決策を講じる

・交渉演習:顧客や社内関係者との交渉を行い、相手の合意を得る

採用選考でこれらの演習を用いる際に重要な点は、以下の通りです。

1)測定したい評価項目が評価できる演習であること

2)応募者にとって、採用選考で用いられることに納得できる内容であること

3)評価者が演習の内容と自身の役割を把握し、同一条件下で応募者が演習を受けることが可能であること

これらの点を確認するため、使用する前に、対象者に近い内定者や社員に対し、トライアルを実施することをおすすめします。

オンライン選考におけるシミュレーション演習

シミュレーション演習をオンライン選考で実施する場合は、対面時よりもシンプルかつ流動的な情報の提示が求められます。対面選考で2~30枚の資料(印刷物)に目を通すより、オンライン選考で同ページ数の資料に目を通すほうが時間を要する傾向があります。資料を解釈する力ではなく、他者との接し方を測定したい場合、できるだけ設定や資料をシンプルにしておくことが望ましいです。また、全ての応募者に同一情報に提示すると、情報漏洩の懸念があります。この懸念を避けたい場合には、状況によって異なる情報を提供する演習を実施してください。例えば、応募者と交渉を行う演習を行い、応募者の様子によって回答の仕方に変化をつけるという方法があります。終わりに

適切なシミュレーション演習を正しく使用することで、面接やテストでは測定しにくい応募者が実際にとる「行動」を測定することが可能となります。特に、人との接し方やコミュニケーションに関する能力を測定したい場合、ぜひシミュレーション演習の導入をご検討ください。新卒採用でご利用いただけるシミュレーション演習型テストについては、こちらのダウンロード資料も併せてご覧ください。

当初の想定よりも大幅に長引くコロナ禍で、「学生のガクチカが出てこない!」という人事担当者の叫びが多く寄せられています。ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、新卒採用面接では必ず耳にする定番の話題です。採用担当者はこのエピソードをもとに、学生のコンピテンシーを推し量ろうとします。

しかし、コロナ禍の影響で、従来の「ガクチカ」の定番であったアルバイト、ゼミ、部活動、留学などの活動が制限され、「面接で掘り下げられる話題がない」、「個人の差別化ができない」といった悩みが採用担当者から多く寄せられるようになりました。この影響は、大学生活が完全にコロナ禍と重複する23卒採用において、もっとも顕著になると考えられます。

さて、応募者の「ガクチカ」を評価できないのであれば、それ以外の手法でコンピテンシーを推し量る必要があります。本日は、そんな時に使えるシミュレーション型アセスメントを3種類ご紹介します。

シミュレーション型アセスメントとは

シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。たとえば、面接では「私は●●部で部長を務めました」といったエピソードをもとにリーダーシップを評価するところを、シミュレーション型アセスメントでは実際にグループで討議する場を与え、その中での影響力の発揮度合いを観察するといった具合です。長所は、実際の行動や成績をもとに人物を評価するので、面接におけるエピソードの有無・真偽などを気にする必要がないことです。また、シミュレーション型アセスメントの多くは採点が標準化されており、面接よりも評価にブレが生じにくい利点もあります。一方で、特定のコンピテンシーをアセスメントするのに特化していることが多く、人材要件に合致する課題を用いないと見当違いの評価をしてしまう危険性があります。まず、採用で求めるコンピテンシーを定義し、その次に、それを評価できるシミュレーション型アセスメントを検討するようにしてください。

ちなみに、日本エス・エイチ・エルでは「プレゼンテーション演習」を新卒採用で実施することがあります。応募者は資料をもとに導き出した結論についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行います。これもまた、社内・社外での提案能力を測定するシミュレーション型アセスメントの一つです。

新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメント3選

ここからは実際に、新卒採用で使えるシミュレーション型アセスメントを3つご紹介します。■グループディスカッション(グループ討議)

新卒採用ではすでに定番となっているグループディスカッションも、シミュレーション型アセスメントの一つです。長所は、特にコロナ禍でエピソードが見られづらくなった対人的コンピテンシー(リーダーシップや協調性など)を評価しやすいことです。

日本エス・エイチ・エルでは、より仕事場面でのふるまいを予測しやすい、様々なビジネス上の意思決定を模擬的に行う題材を用意しています。オンラインで実施できる題材も続々リリースされていますので、ぜひご検討ください。

■創造力テスト(クリエイティビティテスト)

通常の知的能力テストは、唯一の正解をすばやく導く「収束的思考力」を測定するのに対し、創造力テストは、考えられるアイデアを数多く提案する「発散的思考力」を測定しています。ある課題に対し、応募者が①数多くアイデアを出せるか(流暢さ)、②いろんな側面からアイデアを出せるか(柔軟さ)、③人と違ったアイデアを出せるか(オリジナリティ)の3側面で創造性を評価します。

ビジネス環境の変化により、いわゆる「イノベーション人材」「新規事業創造人材」を求める企業は爆発的に増加しました。応募者の創造力を評価したい場合は、ぜひご利用ください。

■イントレイ演習(インバスケット演習)

イントレイ演習とは、未決裁の大量の書類や未解決の問題を、迅速かつ的確に判断・処理していく、実際の管理職業務を模倣したシミュレーション型アセスメントです。短時間で資料を読み、優先順位をつけて「誰に」「何を」「どのように」やらせるかを判断する必要があるため、仕事場面で求められる情報整理能力・問題分析能力を測定することができます。管理職の昇格試験などに使われることが多いテストですが、初級者向けの題材であれば新卒採用に用いることも可能です。SHLのイントレイ演習「決裁箱」はマークシート採点が可能で、新卒採用場面でも利用しやすいものになっています。

コロナ禍で、新しい企画をリードしたり、プロジェクトを指揮したりというエピソードも耳にしづらくなりました。将来のリーダー候補を採用したい企業は、ぜひイントレイ演習をご利用ください。

最後に

シミュレーション型アセスメントは、評価したいコンピテンシーが合致すれば非常に有効なアセスメントツールです。シミュレーション型アセスメントにご興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードしてください。 採用や登用などの人材選抜場面で、今やオンライン面接は当たり前に行われるようになりました。一部の企業では、さらにグループ討議やプレゼンテーションといった「シミュレーション演習(特定の設定を与えて参加者がとった行動の様子を観察する演習)」もオンラインで行われています。シミュレーション演習は仕事場面を模して設計されたものが多く、一般的に評価結果と実際の業績との相関性が高いため、これまで対面でシミュレーション演習を実施していた企業が「オンラインでも実施したい」と考えるのも頷けます。シミュレーション演習では、まず参加者に場面設定や課題に関する資料が配布され、参加者はそれらを読み込んだ上で、参加者同士、または評価者(アセッサー)との議論や質疑応答に臨みます。オンラインで実施する場合、参加者は従来「紙」で配布されていた資料をPCやタブレットといった「デジタル端末」で読み込むことになります。これが対面とオンラインとの主要な違いのひとつです。では「紙」と「デジタル端末」で内容の理解度にどのような差が生まれるのでしょうか。

紙とモニターの視認性の違い

ノルウェーのStavanger大学の研究者Mangen氏が15~16歳72人に行った実験では、液晶モニターで文章を読んだ人は「紙」で読んだ人に比べて、その後の読解力テスト(被験者は、適宜文章を見返しながら制限時間内に解答する)の点数が低くなる傾向が見られました(Mangen et al. 2013)。我々は「紙」で文章を読むとき、無意識に残りのページの厚さを指で確認したり紙面を俯瞰したりして、「どの辺りにあったか」という情報も一緒に記憶しています。この触覚的・空間的記憶が「前半のほうに出てきた話だ」「びっしりと字が書かれていたページにあった気がする」と後から内容を思い出したり探し出したりする際の手がかりとして役立ちます。しかし、モニターで文章を読んだ被験者はこの手がかりを得ることができず、内容の想起や検索に時間がかかったため、点数が低くなったと考えられます。他の研究でも同じような傾向が見られており、モニターの場合は「情報全体に素早くアクセスしにくい(ページを瞬時に行ったり来たりして確認することが難しい)」「画面を拡大・縮小したりスクロールしたりすることで文章が ”移動” し、位置関係を記憶しにくい」「モニターの発光によって視覚疲労が起こる」など、紙と比べて「情報の認知や理解を妨げる要素」が多いという可能性が指摘されています。これらの事例を踏まえると、紙で配布していた演習資料を単にデータ化してオンラインで提示するだけでは、紙と同じレベルで内容を理解することは難しく、また、閲覧するデジタル端末の画面サイズによっても視認性に差が生まれるため、オンラインで実施する場合には運用方法や資料の内容を再検討する必要があります。

オンラインで演習資料を提示する際の工夫

<方法①:演習資料を事前に配布する>「そもそも、資料をオンラインで提示しない」という方法です。あらかじめ資料を候補者にデータで送付し、印刷しておくように伝えることで、従来と同じ閲覧環境を作ることができます。しかし、候補者が事前に資料を読み込んで準備をしたり、資料が第三者に流出したりする可能性があるため、「事前に資料を読み込むことを前提として演習を設計する」「外部流出しても差し支えない情報のみ資料に盛り込む」といった対応が必要になります。

<方法②:オンライン上での閲覧環境を統一する>

例えば、PCとスマートフォンでは画面サイズや操作性が異なるため、演習当日、資料の内容を理解する速さや精度に差が生まれる可能性があります。そのため、「演習には(デジタル端末の中では最も画面サイズが大きく、視認性に優れているであろう)PCで参加するように」とあらかじめ候補者に伝え、閲覧環境を極力統一しておく必要があります。また、従来よりも読み込み時間や演習時間を長く取るべきかどうか、事前に検証する必要もあるでしょう。なお、この方法はPCを持っていない、または(多くのシミュレーション演習では発言・発表を求められるため)人の出入りが無い静かな場所にPCを持ち出せない候補者がいた場合、参加機会や応募意欲が損なわれる可能性があります。

<方法③:資料を必要最小限に絞る>

スマートフォンは持ち運びが容易で、「PCは用意できないがスマートフォンなら持っている」という候補者は多いため、小さな画面でも容易に読める程度に資料の分量を減らす、というのも有効な方法です(当社が今春開発した新卒採用向けオンライングループディスカッションも、この方法を採用しています)。この方法であれば、より多くの候補者に参加機会を提供することができ、資料の視認性の違いによる不公平も無くすことができます。ただし、資料を減らすことで参加者の分析的な能力を評価することは難しくなるため、この能力を重視する場合は、必要に応じて知的能力テストなどを実施して評価を補完する必要があります。

シミュレーション演習は「できるかどうか、実際にやってもらう」という「行動」を評価できる点で、妥当性の高い評価手法です。しかし、これまで紙で配布していた演習資料をそのままデータ化するだけでは、従来と同じような品質は確保できません。オンライン固有のリスクや特徴を踏まえた上で、運用方法を変更したり演習を再設計したりする必要があります。