近年、社内で活躍しているエンジニアを、ソフトウェアエンジニアとしてリスキルする企業が増えています。既に活躍しているエンジニアだとしても、例えばハードウェアエンジニアとソフトウェアエンジニアでは活躍人材の特徴は異なることが考えられます。

本コラムでは、IT人材の顕在化したスキル・能力・経験と潜在的な特徴(コンピテンシーやパーソナリティなど)の関係性について調査した事例をご紹介します。

※本コラムは2022年9月開催の第37回産業組織心理学会で発表した内容を一部抜粋しています。

調査概要

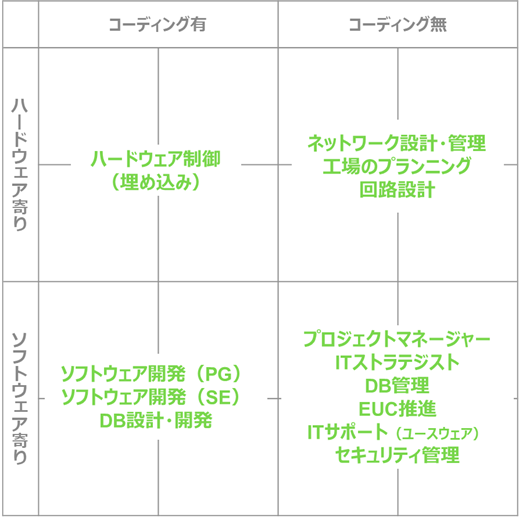

IT関連業務に従事している682名に「アンケート」と「アセスメント」を実施しました。加えて、協力企業にご提供いただいた各受検者のスキルレベル情報も使用して、統計分析を行いました。■アンケート項目

・現在、過去、今後の職務におけるコーディング有無の度合い(各4段階)

・現在、過去、今後の職務におけるハードウェア/ソフトウェアの度合い(各4段階)

・IT関連資格保持の有無

日本エス・エイチ・エル株式会社のWebCAB

(知的能力テスト4科目とパーソナリティ質問紙OPQ1科目の計5科目)

※WebCABの詳細についてはコラム「IT人材の適性」 をご確認ください。

■スキルレベル

IPA(情報処理推進機構)が定義している7段階のスキルレベル(詳細はこちら)

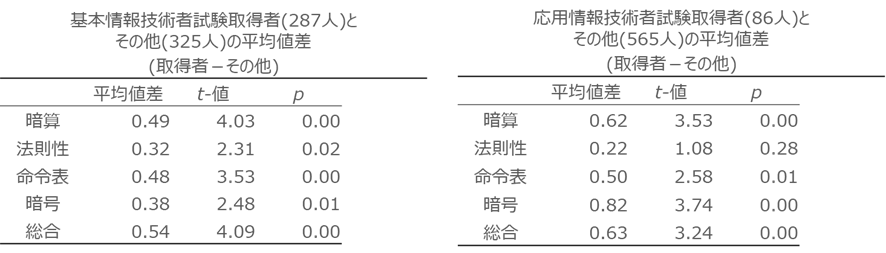

結果1:IT関連資格“取得者”のほうが、知的能力が高い。

IT関連資格の登竜門である「基本情報技術者試験」「応用情報技術者試験」の取得者と未取得者を比較したところ、資格取得者のほうが明らかに知的能力科目の得点が高い傾向がありました。

そのため、「知的能力科目が高得点の場合は資格が取得できる」というよりも、「知的能力科目が低得点の場合は資格取得が難しい可能性がある」と解釈するほうが適切かもしれません。

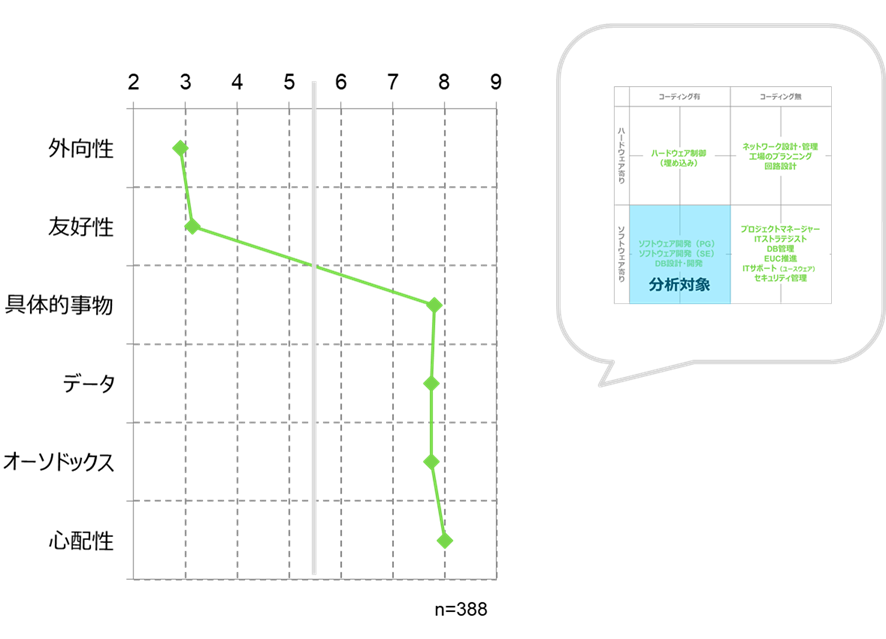

結果2:他集団と比較して、対人的に控えめで具体的なことに関心を持つ傾向がある。

ここからは、コーディングを行うソフトウェアエンジニア職に就いている方の、性格的な特徴を調査した結果です。■基準母集団との比較

当社の基準母集団(一般的な集団、平均が5.5)と比較して、人と関わる際には控えめで、具体的なことやデータに関心がある。また、実績のある確実な方法を取ることを好み、物事がうまく行くかどうかを心配する傾向があります。

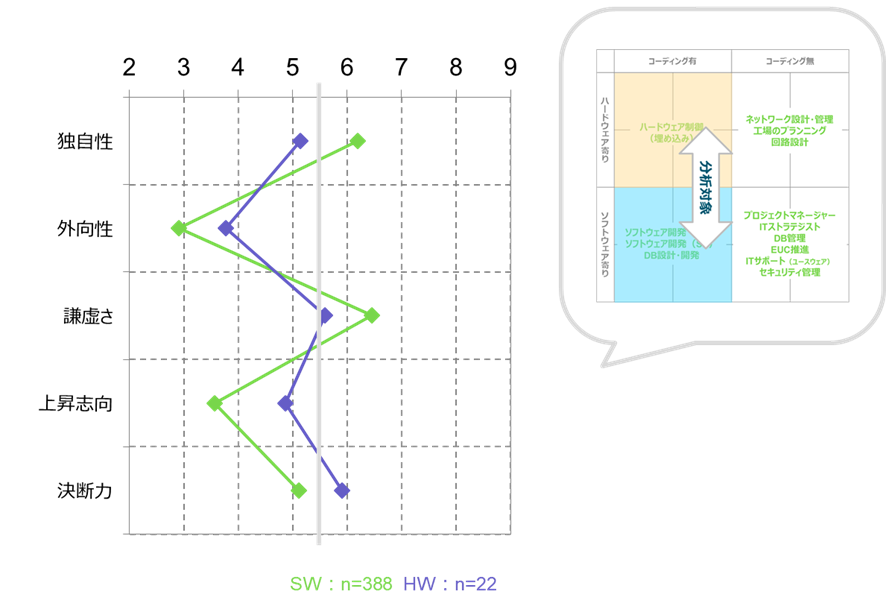

■コーディングを行うハードウェアエンジニアとの比較

より強い自分の意見を持ち、対人的に控えめで、周りからはマイペースに見える傾向がありました。

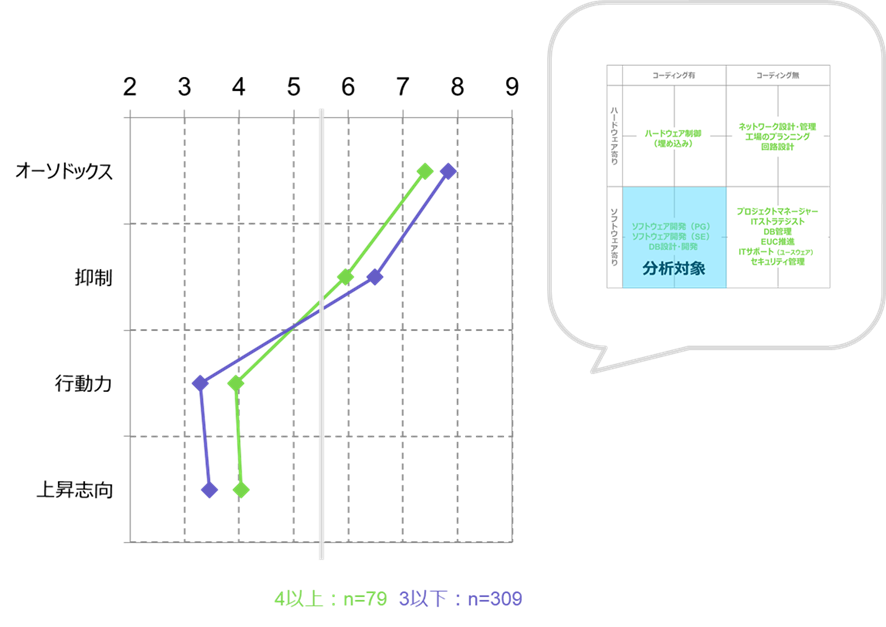

結果3:高スキルレベル集団は、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向がある。

高スキルレベル集団(レベル4以上)は、その他の集団(レベル3以下)と比較して、既にある方法を好まず、感情を抑えすぎない。また、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向が見られました。

おわりに

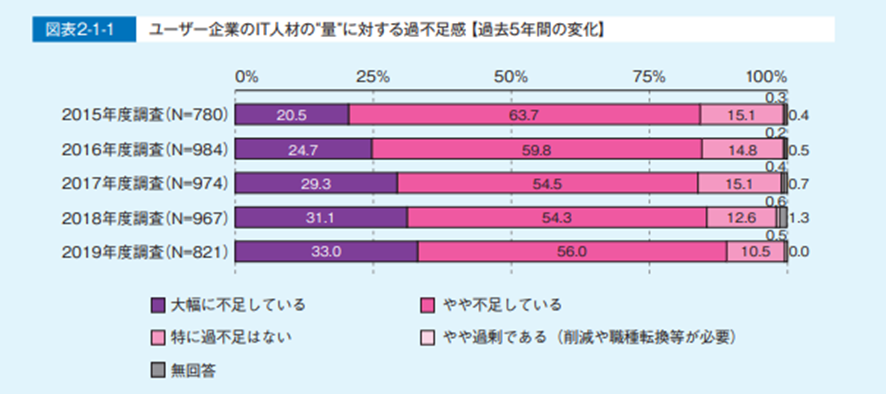

今回の調査では、IT人材はポテンシャルの観点で一般的な集団と明らかな違いがあること、ソフトウェアエンジニアとハードウェアエンジニアの性格的な特徴が異なることがわかりました。知的能力や性格的な特徴といったポテンシャルを踏まえて選抜や育成をすることが必要なのではないでしょうか。今回の調査ではサンプル数が少なく集計ができなかった職種もあり、今後も検証を続けていく必要があります。ご協力頂ける企業があれば、ご連絡をください。ぜひ一緒に検証しましょう。 デジタル技術を活用した変革や効率化が求められる時勢において、IT人材の需要は急速に高まっています。現状は約9割の企業において、IT人材が「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答しています。

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33しかし、高いスキルや経験をもつIT人材を中途採用しようとしても、引く手あまたで確保が難しくなっている環境もあいまって、自社の人材をリスキルすることで自社の業務にも精通したIT人材を育成する取り組みを行っている企業も多くなってきました。

弊社では30年以上前からIT人材に関する適性の研究を行っており、IT人材の適性を多角的に測定する「コンピュータ職適性テスト CAB(Computer Aptitude Test Battery)」という商品を1989年にリリースしています。本コラムでは、CABの開発背景やその後の追跡調査によって得られた知見をご紹介致します。

コンピュータ職適性テストCABの開発

急速なスピードで技術の進化が進むIT業界においては、それまでに個人が得てきた知識やスキル・経験を活かせる期間が短くなっており、新しい技術を素早く学び続ける特性が要求されます。そのため、社内育成であれ社外採用であれ、現在顕在化しているスキルだけではない、適切な素質のある人材=適性のある人材を選び出すことが必要となります。CABが開発された当時、コンピュータ職(システムエンジニア・プログラマー)が必要とされ始めていましたが、一般的な適性テストでは測定したい適性を網羅できず、コンピュータ職に特化したテストが必要であるというニーズからCABは開発されました。

おおまかな開発工程としては、次のような手順を踏んでいます。

・コンピュータ関係の企業複数社を開発パートナーとして、SHLグループで開発をされた多くの知的能力検査とパーソナリティ検査OPQをコンピュータ職に従事している集団に実施。

・対象者の業績評価等の情報とテスト結果の相関関係を分析。

・日本においてコンピュータ職として活躍している人たちが持っている知的能力/パーソナリティの特徴を抽出し、測定するべき知的能力科目を絞り込む。

・パッケージ化したテストをモニター集団に実施して、偏差値算出基準等を作成し、製品化。

コンピュータ職適性テストCABの科目

コンピュータ職の素養として必要な知的能力及びパーソナリティを測定するために、実施する科目は知的能力4科目とパーソナリティ検査の合計5科目です。■CAB1:計数理解テスト(四則逆算)

様々な等式中の、□の中の数字を求める問題を通して、おおよその答を速く正確に求める能力を測定します。コンピュータ関係職に必要とされる基礎能力を見極めます。

■CAB2:直観的推理テスト(法則性)

流れを持った図形群の中に潜む法則性を、速く正確に見分ける問題を通して、プログラマーとしての優秀性を測定します。

■CAB3:プログラミング言語テスト(命令表)

与えられた指示・命令を速く正確に記憶し、使いこなす問題を通して、コンピュータ言語への適応の度合いを測定します。

■CAB4:構造理解テスト(暗号)

表面に現れている事象や現象から、背後にかくされている構造や関係を推理する能力を測定します。複雑なシステム・デザインへの適性、およびプログラミングにおけるミス(デバック)能力を測定します。

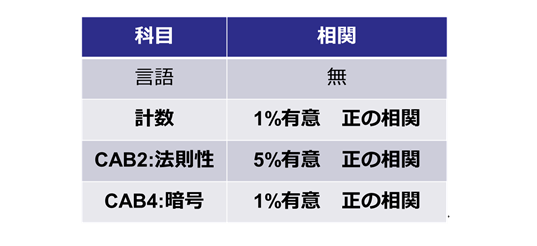

ITスキル習熟度とCAB知的能力の関係

IT業界は技術の進歩が著しいため、CABの妥当性検証を継続的に行っています。ここでは2010年代に検証した事例をご紹介します。大手IT企業では、採用選考時に言語、計数、CAB2法則性、CAB4暗号の4種類の知的能力検査を実施していました。入社時に行うITスキル研修の習熟度評価と、採用選考時の各知的能力検査得点との相関を調査したところ、計数、法則性、暗号科目については、統計的に有意な相関が見られました。入社者ですので一定以上の知的能力を持った集団なのですが、その中でも更に得点が高い人の方がITスキルの習熟度が良かったという結果は、CABの妥当性を一定程度示していると考えられます。

※言語、計数は、総合適性テストGABの知的能力科目です。本日のテーマはコンピュータ職適性テストCABですので説明は割愛させていただきます。

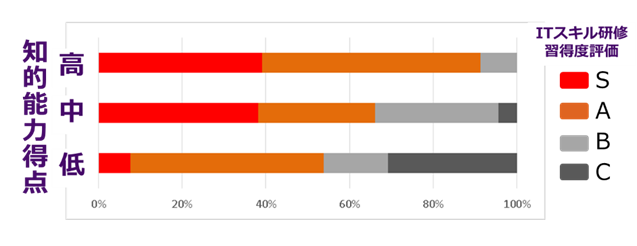

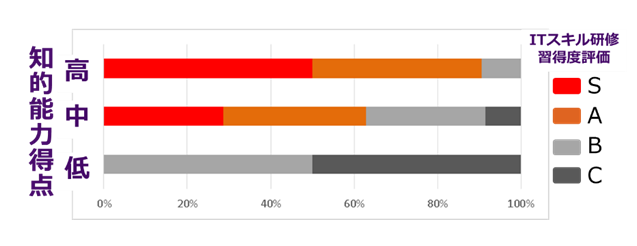

有意な相関があることを具体的に示したグラフが次の2つです。これらのグラフは、テストの得点を高中低の3つに区切って、各区分に入る人のITスキル研修習得度評価の割合を示したものです。二つのグラフを比べると「計数」のみの得点よりも、「計数+法則性+暗号」の合計点のほうがITスキル習熟度評価をうまく予測できていることがわかります。

具体的には、3科目組み合わせた方が次のような効果が期待できます。

・正しく高評価者を予測できる:知的能力得点「高」の中での最上位評価Sの割合が増える。

・誤った判断を防止できる:知的能力得点「低」の中で、S、Aなどの高評価者が混入しない。

計数のみ

計数+法則性+暗号

近年このような妥当性検証に取り組む企業が増えており、CAB1四則逆算、CAB3命令表とパフォーマンスとの相関も多くのケースで確認されています。

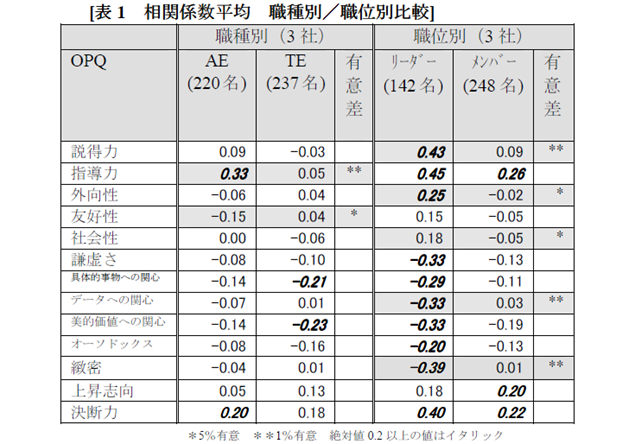

IT人材の活躍度合いとパーソナリティの関係

最後にパーソナリティ検査OPQの妥当性検証についても触れます。職種、役割によって求められる行動が異なることは想像に難くないと思います。コンピュータ職においてもそれは当てはまります。当社が2007年に行ったパーソナリティ検査OPQを用いたSE職に関する研究では以下の結果が得られました。

・アプリケーションエンジニア(AE)で活躍する人材は、テクニカルエンジニア(TE)で活躍する人材よりも、人に指示を出して状況をコントロールすること、一人でいることを好む傾向がある。

・リーダー職位で活躍する人材は、メンバー職位で活躍する人材よりも、自分の意見を浸透させること、集団の中で気楽に振る舞うこと、みんなの前で話すことを好み、データにこだわらず、細かいことを気にしない傾向がある。

引用:日本心理学会第71回大会(2007)「システム・エンジニア職のパーソナリティと人事評価の関係」日本エス・エイチ・エル株式会社 堀博美

おわりに

30年前に開発されたコンピュータ職適性テストCABが現在においても高い妥当性を確認できていることは、どれだけ技術革新が速く進もうと、技術をうまく学習し活用する人の特徴には普遍性があることを示唆しているのではないでしょうか。はじめに

現在、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性に迫られていますが、このことは具体的にどのような人材施策を必要とするでしょうか。経済産業省は、2018年に「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」というレポートを発表しています(経済産業省HP)。この中では、デジタル・トランスフォーメーションとは「新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変する」ことと定義されています。このレポートの試算では、2025年の段階でIT人材が約43万人不足するとのこと。現在既存システムの維持・保守業務に割いている人材を最先端のデジタル技術分野にシフトするとともに、「ユーザ企業のあらゆる事業部門で、デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実現できる人材を育成」することを掲げています。

DX人材の要件

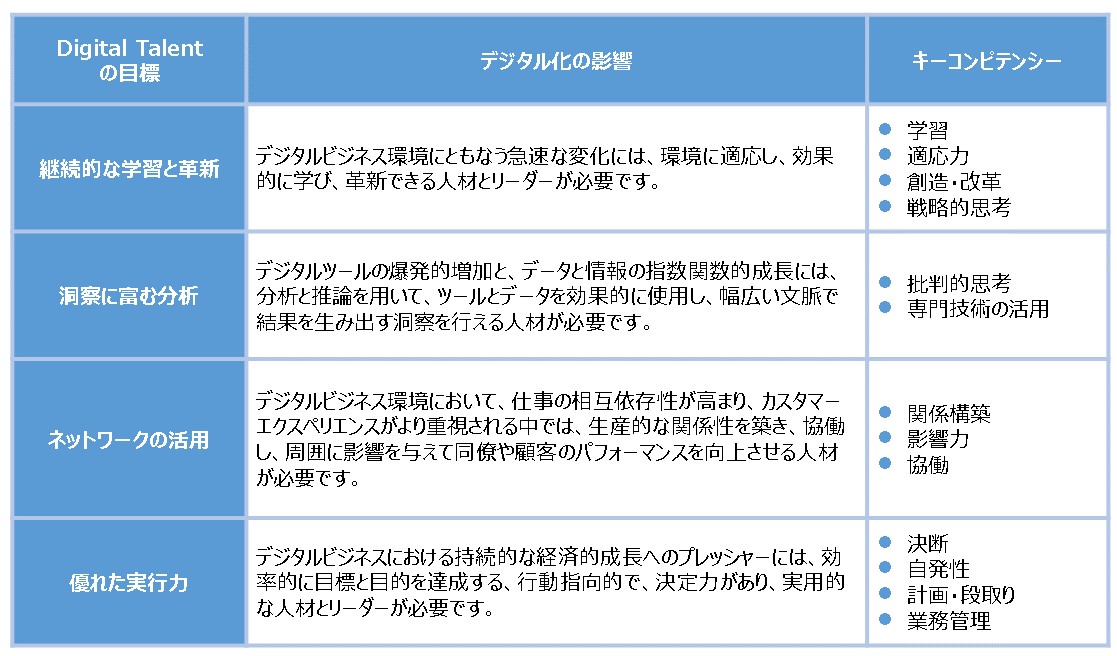

では、ここで言及されている人材(以下、DX人材とします)とはどのような人材なのでしょうか。DX人材の資質を指す言葉は数多くありますが、それらを構成するスキルや能力を調べると、実はほぼ同じであることがわかります。一連の技術的スキルに加え、複雑な問題解決、創造的思考、認知能力、社会的スキル、プロセススキルなど、すでに多くの仕事でパフォーマンスを促進することが分かっている能力で構成されています。SHLでは、レポート「Talent in the Digital Era」の中で、ビジネスのデジタル化において求められる人材(Digital Talent)の要件について以下のように整理しています。

デジタルビジネス環境は絶え間なく変化しているため、継続的な学習と革新は、デジタル人材に優先的に求められます。Digital Talentは、変化に対応して適応するだけでなく、高い成果を上げるため、変化を推進していく必要があります。

必要なコンピテンシー:学習、適応力、創造・改革、戦略的思考

② 洞察に富む分析

情報やデータを処理する能力は、何十年も前に提唱されてから、テクノロジーの発展に伴い名前を変え、現在まで求められてきました。Digital Talentは、情報通信技術を使用して、情報を識別、検索、評価、作成、伝達、整理するだけでなく、テクノロジーや情報を判断し、根本的な因果関係を特定し、情報を組み合わせて結論や一般的なルールを導く洞察力が必要となります。

必要なコンピテンシー:批判的思考、専門技術の活用

③ ネットワークの活用

デジタルビジネスが提供するサービスと同じように、ビジネスの活動や仕事の仕方は相互に深くつながっています。SHLとGartnerの調査によると、人、システム、プロセスのつながりが増えるほど、ネットワークパフォーマンスは重要度を増すことが示されています。チームの協働を促進する一方で、みずから新しい関係を築く必要があります。また、望ましい成果を得るために、高度に技術的な問題を、ビジネスにおいて理解しやすく、実行可能な方法で他者に説明し、交渉して合意を得る必要があります。

必要なコンピテンシー:関係構築、影響力、協働

④ 優れた実行力

デジタルビジネス環境は、ダイナミックで、曖昧で、情報にあふれ、相互につながっています。これらの条件下では、結果を出すことに集中し続けることが重要です。実行に集中するために必要な能力は、意思決定をすることと、計画・組織化です。Digital Talentは、さまざまなコストと利点を考慮して適切な選択をし、断固として行動し、結果に責任を持つことが求められます。また意思決定後は、作業を管理可能なアクティビティに分割し、優先順位を付け、計画を作成し、期限内に進行しながら、複数のアクティビティに並行して取り組む必要があります。

必要なコンピテンシー:決断、自発性、計画・段取り、業務管理

まとめ

DX人材とは、(1) 継続的な学習と革新に意欲があり、(2) 学んだ技術からさらに深い洞察を得ることができ、(3) 対人的影響力やネットワーキング力を持ち、そして(4) 実行力にすぐれる人材が、必要な技術的スキルを身に着けることで、育成されるものであるといえます。DX環境に付随する様々な要因を加味すると、一定の技術的スキルや知識は必要ですが、本質はむしろ行動的なコンピテンシーの部分であるといえるでしょう。また、上記の人材要件は、DX人材に多かれ少なかれ求められる要素ではありますが、職務環境によって優先順位が大きく変動すると考えられます。職務分析によって、各人材に求められる要件をより詳細に特定することができます。なお、ここで挙げられたDX人材に求められるコンピテンシーについては、パーソナリティ検査を用いることで、個々人の行動傾向からポテンシャルを予測することができます。DX人材の採用・育成・社内登用に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。