面談を通じて「その能力が仕事で発揮された(またはされなかった)事実があるか」を確認すると、「ポテンシャル(適性検査の結果)」と「発揮度(面談の結果)」から、被面談者の能力を以下の4つに分類できます。どこに分類されるかによって、能力開発に向けた対話や支援の仕方が変わってきます。

対処戦略を持っている能力(ポテンシャル-・発揮度+)

苦手意識を持っているにもかかわらず、実際の仕事場面では発揮できている能力です。本人が何らかの理由でこの能力に必要性を感じており、意識して行動を取っていると言えます。この能力を開発する場合は、発揮し続けるにはどうすればよいか、さらにレベルを高めることができないかを話し合います。また、なぜ発揮できるようになったか、発揮する意欲をどうやって保ち続けているかを掘り下げると、後述する「好きでもないし、行動もしない」能力を発揮する際のヒントが見つかる可能性があります。

被面談者への質問例

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

発揮された潜在能力(ポテンシャル+・発揮度+)

ポテンシャルが高く、発揮もできている能力です。今の仕事でより大きな成果を生み出すために、どのようにこの能力を使うべきか、うまくいっていない仕事や課題にこの能力を生かせないかが対話の中心になります。被面談者への質問例

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

未開拓の潜在能力(ポテンシャル+・発揮度-)

ポテンシャルが高いにもかかわらず、発揮できていない能力です。まずは、適性検査の結果が正しいかどうか、改めて自己認識を尋ねて確認します。正しいと判断できれば、発揮を妨げている要因を探ります。この要因は、外的要因(発揮を求められない業務内容や職場環境)である場合と内的要因(別の能力の不足によって発揮が妨げられている)である場合とその両方である場合が考えられます。内的要因は、例えば「何事にも”主体的に率先垂範して取り組めない”のは、”情報が不足していて”自分の判断に自信が持てないから」などです。この場合は、”率先垂範”という能力の開発に取り組むために「失敗を恐れずにまず取り組んでみる」などの行動計画を立てるよりも、まず、短時間で重要な情報を収集するための”情報をとる”という能力の開発に取り組む方が効果的です。

被面談者への質問例

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

対処戦略を持たない能力(ポテンシャル-・発揮度-)

本人に苦手意識があり、実際に発揮もできていない能力です。発揮するための行動計画を立てる前に、「好きでもないことを、なぜやらなければいけないか」を話し合う必要があります。「仕事だからやりなさい」と伝えるのは簡単ですが、行動が変わることはほとんどありません。この能力を発揮するメリットを本人が理解し、納得する必要があります。その際、目の前の仕事の話題からいったん離れて、本人の望むキャリアや働き方について尋ねてみるとよいでしょう。その実現に向けて、この能力が活用できないか、必要になる場面はないかを模索します。ただ、対話の結果、この能力を必要としない仕事の仕方や役割を検討するほうがよい、という結論になる場合もあります。

被面談者への質問例

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

以上、適性検査の結果と、そのフィードバック面談で明らかになった「ポテンシャルの発揮度」をもとに能力開発に向けた対話や行動計画の立案をサポートする際の考え方をご紹介しました。

フィードバック面談全体の進め方や注意点についてはこちらのダウンロード資料をご覧ください。 このコラムでは、筆者がパーソナリティ検査の解釈をする際に意識しているポイントをご紹介します。

ポイント①各項目の測定内容を理解する

項目名からの曖昧なイメージで解釈すると、適切な人物理解に繋がらないケースが多々あります。質問紙法のパーソナリティ検査では、各項目の定義や高得点者・低得点者の特徴が明文化されています。測定したい特徴を定義しないと測定が難しいからです。定義を踏まえて何を測定しているかを正しく理解すると、誤解が減ります。テストの取扱説明書にその項目を測定するための質問例が開示されていることがあります。質問例は測定結果を理解するためにとても重要な情報ですので、開示されている場合は確認してみましょう。

また次のような事を試すと、測定項目を理解するうえで効果的です。

1. 自分が人柄を知っているグループの検査結果をたくさん準備する(できれば数十件)。

2. 項目ごとに「高得点グループ」と「低得点グループ」を抽出して、各グループを見比べる。

3. 定義から外れない範囲で、2つの集団の違いを言語化してみる。

一人ひとりだとイメージが湧かない場合も、集団としてみるとどういう特徴を測定しているかのイメージがつかめます。

ポイント②項目を組み合わせて解釈する

複数の項目を組み合わせて解釈すると立体的に人物像を言語化できます。例えば、「よく考える」特徴を持っている人がいたとして、「計画的に仕事を進める」という項目も高い場合は「長期的視野に立って、じっくりと考えながら仕事を進めるのを好む」という解釈になります。同時に「フットワークが軽い」という項目が高かった場合は「長期的な視点でよく考えながらも、自分の仮説をぶつけながら情報収集する」という解釈も成立します。このように、単一項目だけよりも複数項目を組み合わせて解釈するほうが、人物像が鮮明になります。一方で、項目を組み合わせて適切に解釈するには経験が必要です。

その場合、なるべく身近な人の測定結果を、次のような手順で解釈することから始めるのがおススメです。

1. 測定結果を見ずに、普段の行動を書き出す。

2. 書き出した行動が測定結果のどのあたりに現れているかを複数ピックアップする。

3. ピックアップした項目を組み合わせて改めて解釈してみる。

ポイント③ギャップや矛盾を感じる部分を見つける

項目を組み合わせて解釈していくと、一部ギャップや矛盾を感じる部分が出てくる場合があります。例えば、「人に指示を出す行動は頻繁にとるのに、人を説得することは苦手である」という結果です。指示を出すのも、説得するのも影響力を行使する行動ですので一般的には同じような結果(両方とも高得点もしくは低得点)になりやすいのですが、そうではない場合はその人特有の経験や考え方が反映されている部分かもしれません。なぜそのような結果になったのかまでは分かりませんが、そこに着目して対話すると思わぬエピソードを聞けるかもしれません。ギャップや矛盾について気づくためのヒントとして、項目間の相関関係についてトレーニングコースの中でお伝えしています。これらの情報をヒントに前述のようなトレーニングを繰り返すことで、自然とギャップに気づくようになります。

終わりに

パーソナリティ検査の結果は自己申告の結果のため、周囲の人の印象と必ずしも一致するとは限りません。ただし、本人の認識を投影しているという意味では一つの事実情報です。解釈するにあたっては、結果データを仮説として取り扱う姿勢が求められます。それを基に対話し、異なる情報が出てきたら、検査結果と実際の行動のギャップを深堀してみると良いでしょう。本人が思わぬ努力をしている場合もあるかもしれません。フィードバック面談の進め方については、詳細な手順を示したハンドブックを用意していますので併せてご参照ください。是非、結果を基に対話することで解像度の高い人物理解が為されることを願っています。 新年度から半年が過ぎようとしており、評価面談(フィードバック面談)の時期を迎える企業も多いのではないでしょうか。しかし、評価面談がただの評価結果通達の場となってしまっては効果的とはいえません。評価面談は、職務成果に対する評価者・被評価者間の認識をすり合わせ、社員の強みをさらに伸ばし弱みをカバーするための建設的な行動計画(アクションプラン)を立てるための場として活用すべきです。そこで今回は、効果的な評価面談のポイントと、評価面談において適性検査を活用するメリットについてお伝えします。

評価面談の準備

まず、評価者は評価面談に臨む前に、以下のような資料を用意します。・被評価者の所定期間における業務の評価結果と、その根拠に関する資料・・・自身以外の評価者からの評価についても説明ができるよう、事前に情報収集を行ってください。

・面談内容を記録するための媒体・・・記録は被評価者の了承のもと行ってください。

・面談の大まかな計画と、触れるべき事項や被評価者への質問等のリストアップ・・・時間を効率的に活用するために、事前に話す内容をある程度まとめておくことが重要です。面談内容の一般的な流れについては次項で後述します。

・(可能であれば)適性検査や360度評価など、アセスメントの結果帳票・・・アセスメントは、パフォーマンスの原因や根拠として客観的な情報をもたらし、課題の特定や強みの進展に役立ちます。

評価面談の基本的な流れ

評価面談における一般的な流れをご紹介します。① 面談の概要説明とアイスブレイク

最初は雑談等のアイスブレイクから始め、リラックスした環境を作ります。面談の目的、内容、おおよその実施時間等について、最初に説明します。

② 被評価者の自己評価のヒアリング

評価結果を通達する前に、業務成果に対する自己評価と、その根拠についてヒアリングを行います。もし、課題感や相談があれば、ここで対応します。

③ 評価結果の説明

評価結果と、その根拠について説明します。もし被評価者から質問があれば対応します。最初にポジティブな結果から伝えるよう心掛けてください。

④ 評価に対する感想のヒアリング

評価に対してどのように感じたか、被評価者の所見を求めます。自己評価と照らし合わせ、疑問や納得のいかない点があれば共有するよう促してください。

⑤ (可能であれば)適性検査の活用

適性検査の結果がある場合、今回の評価の背景となる行動傾向について、被評価者と一緒に読み解きましょう。詳しくは、次頁で解説します。

⑥ まとめと行動計画(アクションプラン)の立案

今回の評価結果を受けて今後どのような活動をするか、アクションプランや目標を作成しましょう。なるべく具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き(SMART)な目標を策定しましょう。

評価面談で適性検査を活用するメリット

ここまで基本的な評価面談の進め方についてお伝えしてきましたが、評価面談において適性検査の結果を参照(もしくは被評価者にフィードバック)することは非常に有効です。なぜなら、職務成果の裏にある行動傾向について、適性検査が新たな情報をもたらす可能性があるためです。たとえば、「改善・創意工夫」といった点で低い評価のついた被評価者の例を挙げてみましょう。まず、そもそも当人は「改善・創意工夫」といったことが得意なパーソナリティなのか、適性検査の結果を参照します。

もし、「独自の意見を持っている」「変化志向が高い」「オーソドックスなものを嫌う」「創造的である」など、明らかに革新型の人材であれば、本来得意であるはずの改善や創意工夫を妨げている障壁があるはずです。たとえば、心理的安全性を確保できていないためアイデアを表出できない、目の前の雑務に追われて+αの活動ができない、職場に保守的な風土があり意見が通ると思えない・・・などです。この場合、得意なはずの行動を妨げているボトルネックを解消することが、具体的なアクションプランとなるでしょう(このアクションプランは、当人のみならず、上司や職場全体の行動改善につながる可能性もあります)。

反対に、パーソナリティ上、新しいことを発想したり改善点を見つけることが不得意であるというケースもあります。その場合、やみくもに「〇月までに〇点の業務改善案を出す」等の目標を掲げても効果は薄いでしょう。むしろ、「定期的な業務改善会議をオーガナイズする」、「他者のアイデアの実現をサポートする」など、本人が革新性を発揮しなくても職場の改善につながるような行動をすることが、建設的なアクションプランといえるでしょう。

いずれの場合も、適性検査の結果だけを鵜呑みにせず、当人はどう感じているのか、何を解決することが成果につながりそうかを、よく話し合うことが重要です。

評価面談で適性検査を活用する際の注意点

最後に、評価面談で適性検査を活用する際の注意点について申し上げます。評価は会社に貢献した事実に基づいて客観的に行うべきものです。適性検査結果は本人の申告に基づく本人の特徴を表すものですが、その結果は会社に貢献した事実そのものではありません。

評価自体が適性検査結果の影響を受けることは決してあってはなりません。また、被評価者に適性検査が評価結果に影響したとの疑念を持たせることも決してあってはなりません。

評価は職務成果に基づき正しく客観的に行い、その職務成果を生み出した行動のもとになる特徴を紐解くために適性検査を活用するということを念頭においてください。

まとめ

以上、一般的な評価面談(フィードバック面談)の流れと、評価面談における適性検査の活用についてご紹介しました。当社のパーソナリティ検査OPQを被評価者本人にフィードバックする方法については、こちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。また、OPQの解釈についてより詳しく知りたい方は、こちらの無料講座(オンデマンド)をご受講ください。 コロナ禍をきっかけに活発になったオンライン選考ですが、このメリットを重視し、今後の状況如何にかかわらず引き続き積極的に活用する予定の企業は多いようです。また、学生も移動の時間やコストを削減できるオンライン就活を歓迎している傾向があります。しかし一方で、Web説明会やWeb面接といったオンライン上でのコミュニケーションでは、「会社の雰囲気がわかりづらい」「自分の熱意を伝えづらい」といった、互いの情報伝達不足を認識する学生も多いようです。

多くのフェーズをオンライン選考で通過した場合、合格した実感を抱きづらい内定者も多いです。内定者の特徴を正しく認識し、会社で活躍できる可能性を認めていることを示すために、内定者へのフィードバックを実施してはいかがでしょうか。その際、選考時の評価と合わせ、ぜひ網羅的な情報を持つ適性検査のリポートを活用してください。

内定者に適性検査のフィードバックをするメリット

適性検査のフィードバックを行うことは、入社を控えた内定者と内定者の動機づけを高めたい企業の双方にとってメリットがあります。1. 内定者の自己理解が深まる

自身の内省(主観的)ではなく他者から言われたこと(客観的)でもない、半客観的なアセスメントというツールを用いることで、内定者にとって程よく納得感と気づきが得られる自己理解の機会となります。また、適性検査は職業人としての特徴を記述するようデザインされています。自身の振る舞いはビジネスにおいてどのように評価されるのかという観点から自己理解をすることは、内定者にとって社会人生活の第一歩といえるでしょう。

2. 内定者の仕事理解が深まる

もちろん職務の内容は事前に説明されていますが、就労経験のない内定者にとっては自分事としてイメージしづらい部分が多いでしょう。「Aさんの批判的な部分は、このデータの解析のプロセスで非常に重要です」「Bさんの楽観的な部分は、営業現場のこのような状況においてとても有利ですよ」このようなフィードバックを受けると、自分がその職種において活躍している様子をイメージしやすくなります。

3. 内定者の入社へのモチベーションが高まる

先述の通り、オンライン選考のメリットは学生も十分に認識しつつ、「企業のことがわかりづらいし、自分のことも伝わっているかわからない」という少々の不安も抱いていることが伺えます。企業は内定者のことを十分に理解し、強みも弱みも認識したうえで受け入れる準備ができていることを伝えることは、内定者にとって大いに入社へのモチベーションとつながるでしょう。

最大のコツ:良い特徴、悪い特徴ととらえない

個性重視の潮流が強まってきたとはいえ、依然として私たちの意識には「社会的望ましさ」が根付いています。「計画が立てられない」「社交的ではない」「論理的ではない」・・・このような特徴を目にした際、どうしても「この特徴はよくない」という考えが頭をよぎりがちです。つまり、状況を一切無視して、特徴そのものを「弱み」であると一義的に判断しがちです。しかし、状況や課題によってその特徴は強みになるのではないでしょうか。どうしても弱みになる可能性があれば、他のメンバーがフォローする、その処理を自動化・仕組化する、役割を再定義・分担するなど、困難に直面しないで済む方法はないでしょうか。一方で、先に挙げた特徴がポジティブに作用する場面をぜひ考えてみてください。慣れればすぐにスラスラと長所として表現できるようになりますし、「個を生かした活躍」の可能性に気づかされます。

フィードバックの導入や流れは、こちらのダウンロード資料を参考にしてください。また、パーソナリティ検査OPQの解釈についてもう少し詳しく知りたいという方は、無料のWeb講座「OPQ解釈コース」にぜひご参加ください。 前後編では、パーソナリティ検査のフィードバック手法、フィードバックセッションの流れについてご説明しました。この会話編では実際のフィードバックでなされた会話の一部抜粋をご紹介します。

フィードバックの会話例

ここではフィードバックの会話の抜粋をパートごとにご紹介します。この会話例は実際のフィードバックに基づくフィクションですが、現実のフィードバックの感じを理解していただけると思います。・受検者:HRコンサルタント職(企業の人事へアセスメントを活用したソリューション提案を行う仕事)

・フィードバック担当者:上司

・パーソナリティ検査OPQ結果の解釈

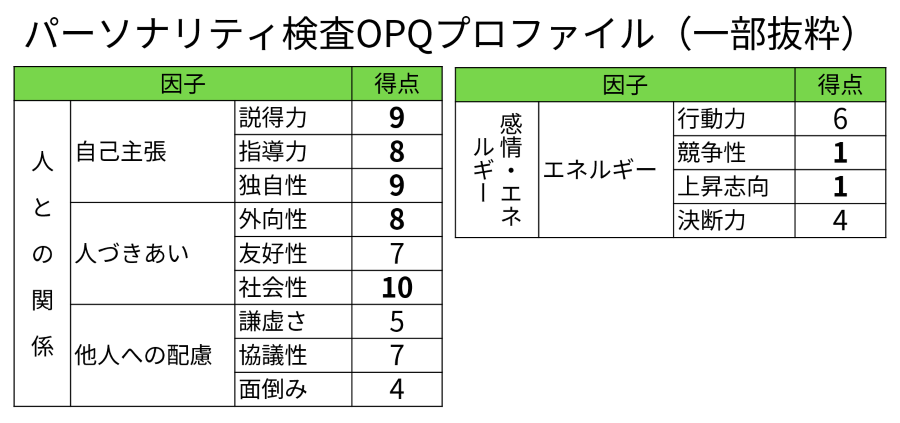

以下にOPQプロファイルの一部抜粋を掲載し、このプロファイルの解釈を述べます。

「自己主張」においては3項目が高得点です。自分の信念が強く、その考えに対して賛同をもらえるよう人を説得したり、自分の考えに基づいてチームを率いたりすることを好みます。「人づきあい」においては外向性と社会性が高得点です。社交的で気後れすることなく人とのコミュニケーションを楽しみ、話題の中心になることを好みます。「エネルギー」においては競争性と上昇志向が低得点です。人との競争を好まず、マイペースに達成可能な目標を持って仕事をすることを好みます。人に勝ちたいという気持ちや何が何でも目標を達成したいという気持ちはあまり持ちません。無理をしないタイプです。

導入部分

上司:では、これから約1時間、パーソナリティ検査のフィードバックを行います。今回の目的はAさんのことをよく知ることです。私が知ることはもちろんのことAさんがご自身を再認識する機会にもしてください。ここで話される内容の機密性は守られます。会社の人事目的で利用されることは絶対にありませんので安心してください。次にOPQの注意点です。OPQは自己申告の質問紙なので自分の思う自分のパーソナリティが表される質問紙です。検査結果はあくまでパーソナリティであり能力ではありません。得点は10段階の偏差値で算出されます。出現率はリポートに記載のある通りです。この偏差値の比較集団は日本人成人一般です。統計誤差が前後1点含まれます。何か質問はありますか?

受検者:はい、普段の行動が表れていると考えればいいですか?

上司:普段自分がどのように行動しているかについての自分の認識が表れます。

受検者:はい、普段の行動が表れていると考えればいいですか?

上司:普段自分がどのように行動しているかについての自分の認識が表れます。

因子と傾向を説明する

上司:「人との関係」の「自己主張」について説明します。人を説得したがる傾向が強いです。また、チームを率いることも好みます。これらの特徴はお仕事でどのように影響していますか?

受検者:自分のクライアントに提案したり、コミュニケーションをとったりする際に自分の意見を持って説得することが多いです。普段よくとっている行動だと思います。私は自分が良いと思ったことを進めたいと考えがちです。物事を推し進めるのに役立つ特徴だと思っています。(1)

上司:わかりました。次に「人づきあい」について説明します。外向的で集団では中心的な存在でいることを好みます。とても社交的で初対面の人でも気後れすることなく話しかける傾向が見られます。

受検者:仕事では初対面の方とのコミュニケーション機会が多くあります。場を盛り上げたり、相手と打ち解けたりするためにくだけた話をすることがよくあります。(2)もちろん相手によってですが。

上司:次にいきますね。「謙虚さ」は平均的な傾向です。自分を抑えて相手の話を聞く時もあれば、自分のこと積極的にアピールする時もあるようです。この傾向についてご自分ではどう思いますか?(3)。

受検者:どちらかというと謙虚ではないと思っています。話題の中心にいたいですし、出たがりですので、謙虚じゃ無いほうだと思います。

上司:そうですか。Aさんが謙虚に振る舞うのはどういう時ですか?(4)

受検者:そうですね。得意でない分野は自分が中心的に進められないため、黙っていることが多いです。そういう時は謙虚ですね。(5)

(1)仕事上の強みと認識している。受検者:自分のクライアントに提案したり、コミュニケーションをとったりする際に自分の意見を持って説得することが多いです。普段よくとっている行動だと思います。私は自分が良いと思ったことを進めたいと考えがちです。物事を推し進めるのに役立つ特徴だと思っています。(1)

上司:わかりました。次に「人づきあい」について説明します。外向的で集団では中心的な存在でいることを好みます。とても社交的で初対面の人でも気後れすることなく話しかける傾向が見られます。

受検者:仕事では初対面の方とのコミュニケーション機会が多くあります。場を盛り上げたり、相手と打ち解けたりするためにくだけた話をすることがよくあります。(2)もちろん相手によってですが。

上司:次にいきますね。「謙虚さ」は平均的な傾向です。自分を抑えて相手の話を聞く時もあれば、自分のこと積極的にアピールする時もあるようです。この傾向についてご自分ではどう思いますか?(3)。

受検者:どちらかというと謙虚ではないと思っています。話題の中心にいたいですし、出たがりですので、謙虚じゃ無いほうだと思います。

上司:そうですか。Aさんが謙虚に振る舞うのはどういう時ですか?(4)

受検者:そうですね。得意でない分野は自分が中心的に進められないため、黙っていることが多いです。そういう時は謙虚ですね。(5)

(2)質問される前に答えはじめたことから社交性に自信を持っていることがわかる。

(3)「謙虚さ」については平均的な得点であったため本人の認識をたずねている。

(4)謙虚ではないと申告をしたため、謙虚に振る舞う場面をたずねている。

(5)相手を慮って発言を差し控えているのではない。本人の申告通り謙虚ではない。

行動証拠を探す/掘り下げる/影響を調べる

上司:「人との関係」についての傾向を総括すると、Aさんは自分の考えを強く持っており、周囲の人に影響を与えたいと考えています。チームでは協調することを好みます。一方で自分にとって利益とはならないと判断した人との関係構築には消極的になる面があるようです。(1)コンサルタント職は人との関わりが多いと思います。この特徴は仕事でどのように影響していますか?(2)

受検者:人に対して影響力を与えること、人とのコミュニケーションを好むことはポジティブに働いています。クライアントや社内の人と何かを進める時にはよいです。一方で自分が影響力を行使したいがために相手がどう考えるかを十分考慮しないこともあるかもしれません。相手に不快感を与えていなければよいですが、悪い印象を与えていたとしたらネガティブです。(3)

上司:では、ポジティブに働いた具体的なエピソードを教えてください。(4)

受検者:最近あった話ですが、私のクライアントが長く使用していた当社のサービスから当社の別のサービスに切り替えることになりました。サービスを切り替えるにあたっては運用をつめなければならないのですが、その際にクライアントには様々な選択を求めることになります。一つ一つをクライアントが社内で議論し意思決定するには相当の時間がかかってしまいます。最も効率的な方法は、私がクライアント状況を踏まえて運用手順を作り、クライアントにその手順に基づいた方法を導入してもらうことです。クライアントの担当者二名それぞれとコミュニケーションをとり、お二人ともが納得する方法を自分で考えて進めました。結果的にうまくいきました。

上司:お客様は結果に対してどのような感想を持ちましたか?

受検者:サービスを変更しただけなのでそれほど感謝はされませんでしたが、ミスも齟齬も無く、スケジュール通りに円滑な移行ができました。お客様からの不満が出ていないので満足してもらえたと思います。(5)

(1)「人との関係」についての特徴を総括している。受検者:人に対して影響力を与えること、人とのコミュニケーションを好むことはポジティブに働いています。クライアントや社内の人と何かを進める時にはよいです。一方で自分が影響力を行使したいがために相手がどう考えるかを十分考慮しないこともあるかもしれません。相手に不快感を与えていなければよいですが、悪い印象を与えていたとしたらネガティブです。(3)

上司:では、ポジティブに働いた具体的なエピソードを教えてください。(4)

受検者:最近あった話ですが、私のクライアントが長く使用していた当社のサービスから当社の別のサービスに切り替えることになりました。サービスを切り替えるにあたっては運用をつめなければならないのですが、その際にクライアントには様々な選択を求めることになります。一つ一つをクライアントが社内で議論し意思決定するには相当の時間がかかってしまいます。最も効率的な方法は、私がクライアント状況を踏まえて運用手順を作り、クライアントにその手順に基づいた方法を導入してもらうことです。クライアントの担当者二名それぞれとコミュニケーションをとり、お二人ともが納得する方法を自分で考えて進めました。結果的にうまくいきました。

上司:お客様は結果に対してどのような感想を持ちましたか?

受検者:サービスを変更しただけなのでそれほど感謝はされませんでしたが、ミスも齟齬も無く、スケジュール通りに円滑な移行ができました。お客様からの不満が出ていないので満足してもらえたと思います。(5)

(2)この特徴が職務に与える影響をたずねている。

(3)肯定的な面については断定しているが、否定的な面については断定していない。否定的な面については可能性を認識しているものの、具体的な確認や対策をとっていない。

(4)行動証拠を探すための質問。

(5)自分の考えた通りに顧客を誘導することを自分の役割と捉えている。

掘り下げる/影響を調べる/まとめる

上司:「上昇志向」についてです。高い目標を掲げて努力するタイプではなく、マイペースで達成できる目標を好む傾向があります。コンサルタントは常に明確なストレッチ目標を持ち仕事をします。今の環境をどのように感じますか?(1)

受検者:過酷な環境は好きではありません。正直に言うと目標数字をクリアすることが求められるこの環境は嫌だと思っています。根本的に目標に対して意欲的になることはありませんので、これが仕事の障害になっていると思います。(2)

上司:役職を考慮すると自らの考えと行動により目標達成の道筋を作ることは責任です。どのように今の高い目標を達成しようとしていますか?(3)

受検者:好ましい環境ではありませんが求められていることを責任としてやるしかないと考えています。必要な行動を続けることだけに集中しています。この環境が好きになることはないので、好き嫌いにかかわらずやるべきことを考えて動いています。(4)

上司:仕事をする限り目標から逃れられません。好ましく目標達成するためにどのように考えるといいのでしょうか?目標はAさんの動機にはならないのですよね。(5)

受検者:動機の先頭に来るものではないです。

上司:先頭に来るものは何でしょう?

受検者:うーん、なんでしょう。最初の話に戻りますが、人とコミュニケーションをとること、影響力を行使することが、重要なやりがいですかね。自分の存在感を示せる、周囲が認めてくれるとやる気になります。

上司:お客様がAさんの存在を認めてくれるということと提案を受け入れてくれるということは関係していますか?(6)

受検者:はい、関係しています。困った時に助けを求める人が自分であることがうれしいです。充実感が得られます。

上司:自らの充実感と会社の求める目標を結びつけるためにどのような方法が考えられますか?

受検者:背伸びして頑張ることは自分の意欲になりません。数値目標をクリアするのではなく、誰かを助ける存在になれたらいいなと思います。存在感があり、誰かに影響をおよぼすことができる立場が理想です。

上司:例えば、誰かを助けること、信頼関係を構築することを数値目標としたら、意欲的になれますか? (7)

受検者:数値目標自体は好ましくありませんが、売上よりは顧客との信頼関係構築を数値化できればそちらの方がよいかもしれません。

上司:このセッションのなかで結論を出すことはできませんでしたが、Aさんにとって仕事のやりがいと目標を結び付ける方策を考えていくことは必要です。この部分について納得できる方策を作ることができれば、より意欲的になれる環境を自ら作り出すことができると思います。

(1)現在の職務において阻害要因になる可能性がある特徴について認識をたずねている。受検者:過酷な環境は好きではありません。正直に言うと目標数字をクリアすることが求められるこの環境は嫌だと思っています。根本的に目標に対して意欲的になることはありませんので、これが仕事の障害になっていると思います。(2)

上司:役職を考慮すると自らの考えと行動により目標達成の道筋を作ることは責任です。どのように今の高い目標を達成しようとしていますか?(3)

受検者:好ましい環境ではありませんが求められていることを責任としてやるしかないと考えています。必要な行動を続けることだけに集中しています。この環境が好きになることはないので、好き嫌いにかかわらずやるべきことを考えて動いています。(4)

上司:仕事をする限り目標から逃れられません。好ましく目標達成するためにどのように考えるといいのでしょうか?目標はAさんの動機にはならないのですよね。(5)

受検者:動機の先頭に来るものではないです。

上司:先頭に来るものは何でしょう?

受検者:うーん、なんでしょう。最初の話に戻りますが、人とコミュニケーションをとること、影響力を行使することが、重要なやりがいですかね。自分の存在感を示せる、周囲が認めてくれるとやる気になります。

上司:お客様がAさんの存在を認めてくれるということと提案を受け入れてくれるということは関係していますか?(6)

受検者:はい、関係しています。困った時に助けを求める人が自分であることがうれしいです。充実感が得られます。

上司:自らの充実感と会社の求める目標を結びつけるためにどのような方法が考えられますか?

受検者:背伸びして頑張ることは自分の意欲になりません。数値目標をクリアするのではなく、誰かを助ける存在になれたらいいなと思います。存在感があり、誰かに影響をおよぼすことができる立場が理想です。

上司:例えば、誰かを助けること、信頼関係を構築することを数値目標としたら、意欲的になれますか? (7)

受検者:数値目標自体は好ましくありませんが、売上よりは顧客との信頼関係構築を数値化できればそちらの方がよいかもしれません。

上司:このセッションのなかで結論を出すことはできませんでしたが、Aさんにとって仕事のやりがいと目標を結び付ける方策を考えていくことは必要です。この部分について納得できる方策を作ることができれば、より意欲的になれる環境を自ら作り出すことができると思います。

(2)好ましくなく、仕事の障害であると正直に答えている。上司を信頼している。

(3)仕事の責任について言及した上で、どのように対処しているかたずねている。

(4)責任として受け入れていると表明している。

(5)意欲リソースを見つけるための質問をしている。

(6)受検者のやりがいと職務の役割が直接的につながっていることを認識させるための質問。

(7)新たな目標設定について提案している。

おわりに

フィードバックは理解を深めるための対話です。対話ですから相互の信頼関係が必要です。また、フィードバックを適切に行うことによって相互の信頼関係を強めていくことが可能です。ぜひ、1on1ミーティングや能力開発面談としてパーソナリティ検査を用いたフィードバックにトライしてください。今回コラムでご紹介したフィードバックの流れをまとめたハンドブックはこちらからダウンロードできます。何もツールを使わないフィードバックは日々の細やかな行動観察が必須ですが、パーソナリティ検査があれば結果から日々の行動を質問することが容易にできるため、行動観察に自信が無くても大丈夫です。多忙なマネジャーにこそやっていただきたい手法です。 前編では、パーソナリティ検査のフィードバック手法について述べました。この後編ではフィードバックセッションの流れと能力開発におけるフィードバックの活用をご紹介します。

フィードバックセッションの流れ

導入が終わったら次は本題です。フィードバックセッションの本題は以下7つのステップに分けることができます。各ステップで用いられる一般的な言葉の例をご紹介します。下線の部分を説明する因子や探索したい事柄に応じて変更してください。1.パーソナリティ検査の因子を説明する

「次のパートは○○さんがどれくらい人との関わりを好むかについてです。」

「次に見ていくパーソナリティの領域は物事の進め方です。この領域は○○さんの事前に計画を立てることや「緻密に仕事を進めること、締め切りや約束事を厳密に守ることの度合いについて説明しています。」

2.傾向の強さを説明する

「あなたはチームではリーダーとして振る舞う傾向があります。組織を率いることを好むようです。」

「あなたは自分を心配性ではないと思っています。」

3.確認する、行動証拠を探す

「プロジェクトマネジャーとして計画立案を自ら行った経験について話してください」

「業務においてリーダーとして組織を率いた時の例を挙げてください」

4.掘り下げる

「その障害が発生した際の対処について詳しく聞かせてください。」

「他にはどのようなことを行いましたか。」

5.影響を調べる

因子得点が平均的な場合

「○○さんがデータに基づいて判断をするのはどんな時ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、データや事実よりも周囲の人の感情や自らの直感を重視して判断するのはどんな時ですか。」

因子得点が高得点や低得点の場合

「論理的であることの利点は何ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、論理的であることの不利な点は何ですか。」

6.他因子と関連付ける

「人の感情を敏感に受け止める傾向は、面倒みの良さや寛容さとつながっているかもしれません。」

「この2つが組み合わされると、細やかな対人感受性を持っていることを意味します。」

7.まとめる

「そうすると目標達成に向けて努力するよりもお客様との信頼関係構築のために努力することを好むようです。」

能力開発におけるフィードバックの活用

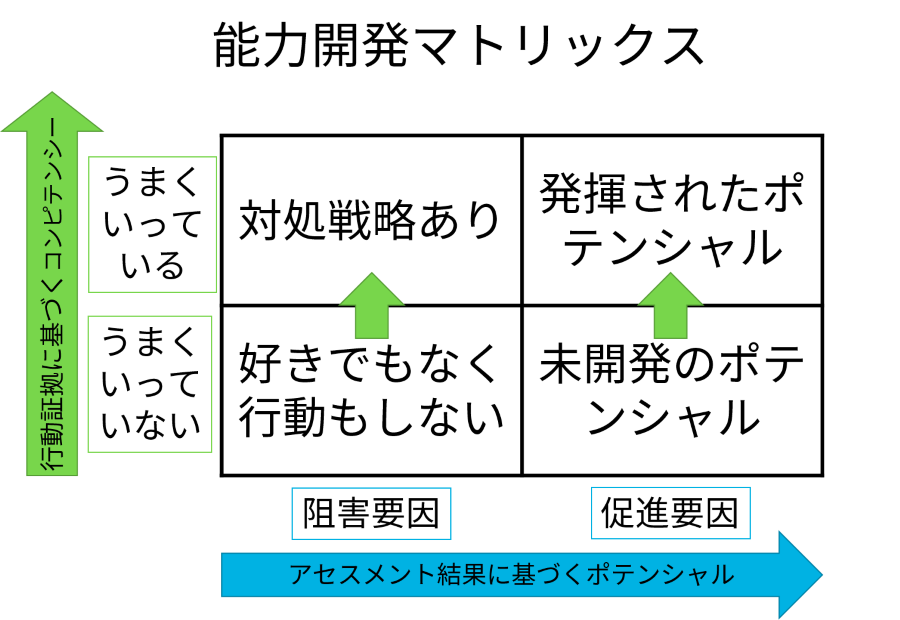

能力開発を目的としてフィードバックを行う場合は以下の能力開発マトリックスが参考になります。 横軸はパーソナリティ検査で予測したポテンシャル、縦軸はフィードバックで明らかになったコンピテンシー(実際の行動)の高さを表しています。

横軸はパーソナリティ検査で予測したポテンシャル、縦軸はフィードバックで明らかになったコンピテンシー(実際の行動)の高さを表しています。・ポテンシャルが発揮されている象限(右上)

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高く、実際の仕事場面でも発揮されているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、よりよい成果を創出するためにどのようにこのコンピテンシーを活かすことができるか、うまくいっていない仕事でこのコンピテンシーをどのように使うことができるかを話し合います。

・対処戦略をもっている象限(左上)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であるにもかかわらず、実際の仕事場面では効果的に行動できているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、どのように対処戦略を身に着けてきたか、異なる状況やさらに困難な状況でそれを維持し、改善できるかどうかを話し合います。

・ポテンシャルが発揮されていない象限(右下)

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高いにもかかわらず、実際の仕事場面においては効果的に行動している証拠を示すことができないコンピテンシー項目がこの象限に入ります。まずは検査結果が正しいかどうかを確認します。パーソナリティ検査結果が正しいと判断できる場合はポテンシャルの発揮を妨げている要因を探り、その問題にどのように対処するかを検討します。

・好きでなく行動もしない象限(左下)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であり、実際に行動もしていないコンピテンシー項目が入る象限です。検討が最も難しい象限です。対処戦略を検討する前に、受検者にとって何が本当に重要かについて話し合い、この領域の仕事がもたらす本人にとっての恩恵について理解と同意を取り付ける必要があります。押しつけや命令では本質的な解決には結びつきません。このコンピテンシー項目を必要としない仕事の進め方や役割、将来のキャリア等を検討する必要があります。

次回のご案内

前編後編を通じて本コラムをお読みいただきありがとうございます。当初は前後編で完結する予定でおりましたが、次回フィードバックの会話例を追加掲載することといたしました。前後編でご紹介した手法を取り入れた会話例でイメージをつかんでいただきたいと考えております。お楽しみに。私がフィードバックという言葉を聞いたのは中学生の頃。エレキギターの奏法としてこの言葉を知りました。会社に入って人事テストを学び、新たなフィードバックの意味を知りました。当社の社風かもしれませんが、至る所でフィードバックという言葉が使われています。例えば、適性検査の結果を本人に返すこと、人事評価結果を伝えること、感想を述べること、助言やアドバイスをすること、反応することなど、相手から情報を得てそれに対して何かを伝える際の言葉としてフィードバックを使います。辞書(大辞林 三省堂)には「心理学・教育学で行動や反応をその結果を参考にして修正しより適切なものにしていく仕組み」と書かれていますので誤った使い方ではないと思いますが、やや使い過ぎであることは否めません。

近年、フィードバックは部下育成の手法として認識されるようになり、フィードバックのスキルはマネジャーにとって不可欠なものになりました。

このコラムではパーソナリティ検査を用いたフィードバックについて説明します。少しでも皆さんにフィードバックを身近に感じていただければ幸いです。

パーソナリティ検査のフィードバック

どのような目的で検査するかに関わらず、受検者に検査結果をフィードバックするべきであるというのが当社の考え方です。パーソナリティ検査のフィードバックでフィードバックを担当する人は以下の3つのことを行います。

・情報を返す

検査結果を受検者に伝えます。フィードバックをする人が評価をしたり、自分の価値観を交えたりせず、検査結果を客観的に伝えます。

・情報を得る

返した情報に関して実際の行動や考え方を質問します。検査結果を受検者の具体的な行動や考え方に関連付け、さらに掘り下げていくことで受検者についての理解を深めます。

・情報を与える

得られた情報からフィードバックを行う人の解釈を伝えます。フィードバックの目的にそって受検者にとっての利益(受検者の気付き、問題解決のきっかけ、意欲形成、業績改善、キャリア開発、ストレスコーピングなど)につながる対話や情報提供を行います。

フィードバックの目的

パーソナリティ検査のフィードバックは様々な目的で行われます。一般的な目的は以下の通りです。・部下理解(パーソナリティ、コンピテンシー、価値観、適性など)

・能力開発

・キャリア開発

・意欲形成

・コミュニケーション活性化

・エンゲージメント向上

・ストレスマネジメント

また、フィードバックはパーソナリティ検査を正しく受検してもらうためにも有益なものです。受検案内の際、結果をフィードバックすると伝えることで、受検者は検査の運用に公平性や透明性を感じます。また、正しい結果を見たいという誘因により、真面目に受検してくれるのです。

フィードバックの考え方

フィードバックはパーソナリティ検査のトレーニングを受けた人のみが行えます。フィードバックセッションでは、受検者もフィードバック担当者も、受検者に意識を集中します。パーソナリティ検査の結果、受検者の口から語られる行動とその背景、フィードバック担当者の観察している受検者の言動を統合し対話することで受検者に対する理解を広げ深めていきます。

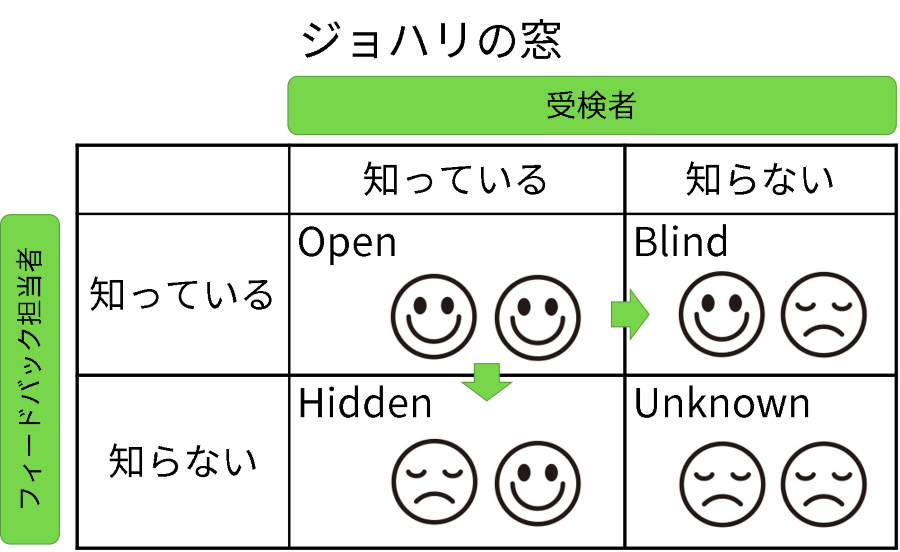

ジョハリの窓における開かれた窓を広げてゆくのです。

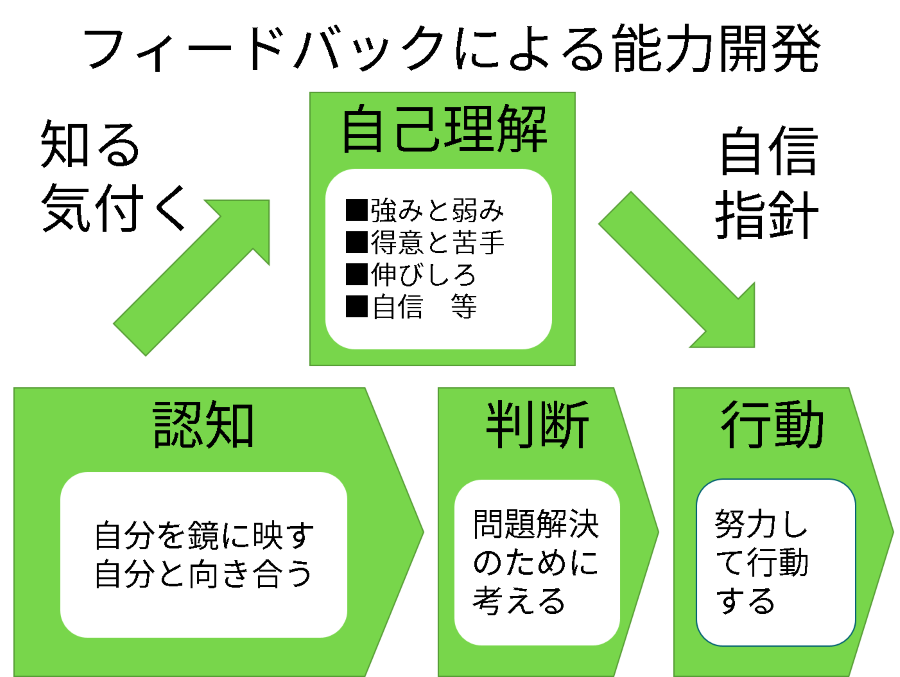

また、能力開発など部下に行動変容を促すセッションにおいては、受検者に自己理解を促進することで認知と判断を進め、行動のための意欲形成を行います。認知においては、自分の強みや弱み、職務上の問題点やより高いパフォーマンスが見込める点などを認識します。判断においては、能力開発のターゲットと方法を決めます。行動はあくまで仕事の実践において行うものですので、フィードバックセッションでは行動の物理的心理的な環境整備を行います。

フィードバック担当者は、検査結果やその解釈を伝えることで受検者に気付きを促し、対話により理解を深めてもらい、見出されたことを受け止められるよう支え、行動の仕方を共に考え、行動のための意欲形成を行います。

フィードバック担当者は、検査結果やその解釈を伝えることで受検者に気付きを促し、対話により理解を深めてもらい、見出されたことを受け止められるよう支え、行動の仕方を共に考え、行動のための意欲形成を行います。

フィードバックにおける姿勢

フィードバックを行う人は常に以下の点を心がけてください。・客観的であること

結果の説明に偏りがでないよう自分の価値観による判断を避けなくてはいけません。受検者に対する自分の気持ちに注意を払い、常にニュートラルな気持ちでいることが重要です。

・受検者の感情に敏感であること

受検者が冷静に結果を正しく認識できるよう受検者に気を配り、適切な対話を進めてください。

・受検者を支える勇気を持つこと

受検者がフィードバックによって浮き彫りになる問題点や感情的に受け入れづらいことに直面することを支えてください。問題を避けるようなフィードバックはフィードバックの効果を失わせることになります。

・オープンであること

結果を隠すことなく率直に伝え、参加を促してください。同じ目標に向かって協力し合える関係作りが大切です。

フィードバックセッションの導入

フィードバックセッションの導入部分では以下の点について受検者に説明し、情報を収集します。・セッションの目的

はじめにフィードバックの目的を説明し、受検者にフィードバックに対する期待を確認します。目的を共有することでフィードバックへの参加意欲を高めます。

・機密性

セッションで共有した情報の機密性を保証します。配置や能力開発に利用する場合にはここで情報の利用目的と開示範囲を明確にする必要があります。

・所要時間

セッションの時間を伝えます。通常は1時間から1時間半必要です。

・進め方

結果に基づく質問や対話をすることを説明し、受検者にも積極的に質問や情報提供してもらえるよう参加を促します。

・受検者の職務内容

受検者の過去から現在の職務内容について尋ねます。職務の概要を知っていることでフィードバックにおける対話が円滑になります。

・パーソナリティ検査についての説明

OPQを使用する場合、自己申告の検査であること、能力ではなくパーソナリティのスタイルを反映していること、3つの側面(人との関係、考え方、感情エネルギー)を30因子で測定していること、得点は偏差値で日本人成人一般が比較グループになっていること、統計誤差などを説明します。

・受検状況

受検した時の感想やどのように回答したかを尋ねます。

フィードバックセッションでの因子説明

フィードバックにおける検査結果(因子得点)の説明の仕方について述べます。因子を説明する順番として、上から一つ一つ行う方法、事前の読み込みに基づき関心を持っている部分から行う方法、基準となるコンピテンシーに関連する部分から行う方法などがあります。順に説明をしていると繰り返しに飽きてくることがあります。その場合はどのような結果であったかを質問してみるといいでしょう。受検者が参加しているという実感を持ちやすくなります。

次に因子得点の伝え方です。OPQの場合は主に標準点と呼ばれる10段階の偏差値が表示されます。「あなたの説得力は10点です」というよりも「あなたは人を説得したがる傾向が極めて強いです」と表現します。得点を伝えても受検者にはどのような特徴なのかを理解できませんし、点数が高いほど優れており、低いほど劣っているといった誤解にもつながる可能性があるからです。伝えたいのは得点ではなく、どのような傾向がどの程度あるかです。検査によって表示される得点尺度は異なりますので、尺度に応じた表現を使って説明してください。

質問の仕方、掘り下げ方

フィードバックにおいて因子得点と現実の行動を関連付けることは重要であり、なおかつフィードバック担当の質問するスキルが求められます。以下のような質問を心がけてください。

・短く簡潔な質問

・オープンな質問

「はい」「いいえ」で答える質問ではなく、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を質問してください。

・掘り下げの質問

具体的な情報を引き出すための質問には、話を促す質問(例:とても興味深いです。もっと聞かせてください。)、拡大する質問(例:それで次に何が起こったのですか。)、明確にする質問(例:その時、具体的には何を行ったのですか。)などがあります。

・比較する質問

因子得点が表す傾向を明らかにしたい時に有効な質問です。(例:あなたが人を説得する場合としない場合の違いは何ですか。)

・一つの質問

一度に複数の質問をすべきではありません。フィードバックは記者会見ではありませんので、慌てず一つ一つ質問し、回答を確認しながら進めてください。

・因子を関連付ける質問

因子を関連付けると活き活きとした人物像を表現でき、受検者に対する理解が進みます。この関連付けが実際の職務行動に結びつくかどうかを質問してください。この質問が成功すると検査結果は単なる得点ではなく豊かな意味を持った情報となります。

・意味を探索する質問

因子得点の意味する傾向が職務にどのように関連しているかを直接質問します。(例:周囲の人に影響をおよぼしたいという性質は仕事でどのように役立ちますか。)

後編では、フィードバックセッション全体の流れとともに実際の対話がどのようになされるかについてご説明いたします。

万華鏡30を活用する上で必要な知識

まずは万華鏡30を能力開発で活用する際に必ず知っておかなければいけない2点について説明します。パーソナリティ検査OPQの解釈上の注意点とフィードバックの仕方です。前者は受検者本人と指導者の両方に、後者は指導者に必要な知識です。OPQを解釈する上で注意すべきことを4つ申し上げます。

1.自己申告

万華鏡30は受検者が自らのパーソナリティについて回答した結果から出力されたリポートです。リポートはパーソナリティの自己理解像を顕在化したものですので、他の人から見たパーソナリティとは異なることがあります。

2.能力ではなくスタイル

OPQは能力を測定しません。あくまでもパーソナリティを測定し、能力の予測値を算出しているものです。

3.スナップショット

OPQの結果は受検した際の受検者の心理に影響を受けます。OPQは安定した結果の得られる項目を測定していますが、それでも受検の際の気分に多少影響を受けることがあります。

4.統計誤差

測定結果には統計誤差が含まれます。どの程度の誤差を考慮すべきかについては尺度によって異なりますが、当社が一般的に使用している標準点(10段階の偏差値)においては、プラスマイナス1点を誤差とします。

これらの注意点に鑑み、OPQを解釈する際は結果を確定的なものととらえず、本人との対話や周囲の人からの情報、行動観察の結果とともに総合的に特徴をとらえてください。

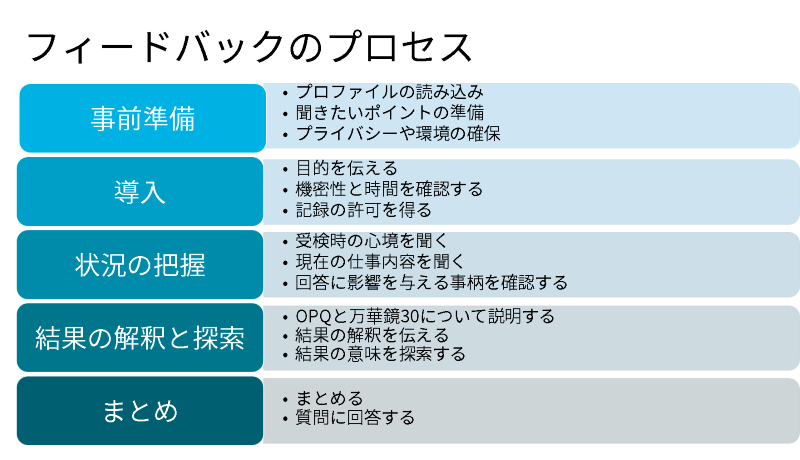

次はフィードバックについてです。 フィードバックはOPQのトレーニングを受けた人が行います。受検後、出来るだけ速やかに実施してください。 フィードバックを行う人が守らなければならないルールがあります。機密を守ること、アセスメント結果から逸脱しないことです。実施におけるこれらのルールをトレーニングで学びます。 フィードバックを成功させるためにはフィードバックを行う人の姿勢が重要です。受検者に素直になってもらい、積極的に参加してもらうため、受検者を受け入れる雰囲気を作り、親密な関係作りを心がけてください。

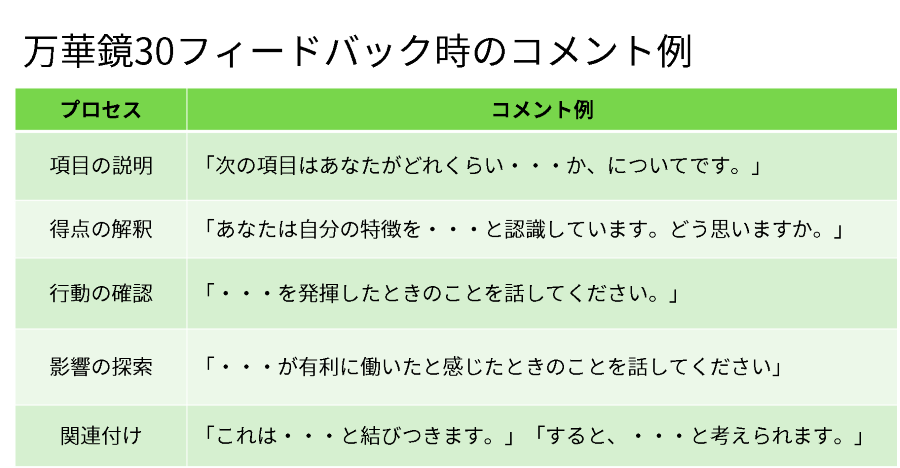

話し方については万華鏡30フィードバック時のコメント例を参考にしてください。

質問をする際の心がけは以下3つです。

・短く端的に質問すること

・オープンクエスチョンをすること

・具体的な行動をたずねること

フィードバックで何を行うかについてはフィードバックのプロセスを参考にしてください。

どのようにフィードバックを行うか

万華鏡30を能力開発で活用するには受検者への結果フィードバックが有効です。最も効果的な方法は1対1のフィードバックです。したがって1on1ミーティングはフィードバックに適した機会と言えます。フィードバックは1on1ミーティングの目的にもかないますので、積極的に取り入れていただくことをお薦めします。目標設定面談、評価面談、評価フィードバック面談など既に行っている1対1の面談機会を活用する方法もありますが、目的の異なるセッションを1回の面談で行うのは望ましいやり方とは言えません。1on1ミーティングを実施していない場合は、能力開発を目的とした万華鏡30のフィードバック面談を新たに設けてください。

事例

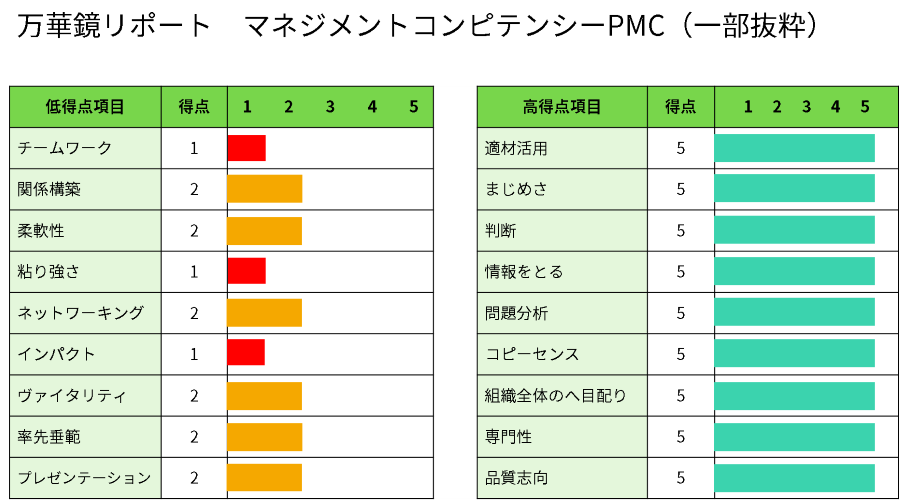

万華鏡30フィードバックによって把握できた強みと弱み(測定結果と職務行動との関連付け)および能力開発の行動計画についての事例をお伝えします。ケース HRコンサルタント(法人営業職、主な顧客は人事担当者)

<強み>

・顧客へのきめ細かいサポートを得意とする。既存顧客から信頼されている。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:まじめさ、情報をとる、判断、専門性、品質志向)

顧客から特定のテーマの情報を求められた際、独自の調査と情報収集を行うとともに専門部署への聞き取りを行い、調査結果リポートを執筆、顧客へ数日中に提供した。顧客から提供までの期間の短さ、資料内容の適切さとわかりやすさを評価され、その後も様々な課題を相談されるようになった。

・信頼関係のある人からの情報収集、情報整理、企画立案、準備してきた資料の説明は得意。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:情報をとる、問題分析、コピーセンス、品質志向)

既に信頼関係を構築している既存顧客から相談を受けた。顧客から話を聞くと課題は過去に他の顧客でソリューション提供の経験がある課題と類似したものであることがわかった。過去の経験に基づき課題解決に必要な情報のヒアリングを単独で行い、ヒアリング内容の整理と解決策の立案を単独で行った。企画提案のためのプレゼンテーションは同課のコンサルタントに対してリハーサルを行い、緻密な準備を行って本番に臨んだ。本案件の受注に成功した。

<弱み>

・新規開拓が苦手。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、インパクト、粘り強さ)

はじめての人と会話することが苦手。相手に関する情報が無く、何も準備できない状態での会話がうまくできない。特に電話は苦手。こちらの話を聞く意思のない人の気持ちを短時間で変えた経験が少なく、自分にはそのようなことはできないと考えている。

・雑談や柔軟な対応が求められる場面では自信がない。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、ネットワーキング、プレゼンテーション)

目的の無いおしゃべりやその場で対話のきっかけを見つけることが苦手。自分に知識がない話題になると自信がなくなってしまい、質問や意見を述べることができなくなってしまう。

<課題>

・新しい顧客との接点を創出すること

・関係の希薄な顧客の課題を対話によって明確にすること

<行動計画>

・既存顧客からの紹介企業を対象に新規開拓を行う。信頼関係が出来ている顧客に対して、同企業内の別の人事担当者や他企業の人事担当者を紹介していただけるようお願いした。

(この行動計画のねらい)

紹介によって弱みの「関係構築」、「ネットワーキング」を使わずに新しい顧客との接点を作り、強みの「情報をとる」、「専門性」、「判断」によってソリューション提案を行う。また強みの「品質志向」を強化し紹介してくれた顧客へのサービスの質を向上させる。

・柔軟な対話が求められる面談(初期の面談、課題が不明確な段階の面談)には柔軟な対話が得意な上司/同僚に同席してもらい、関係構築をサポートしてもらう。本人は強みの情報収集、企画立案、提案書作成に集中した。

(この行動計画のねらい)

他のコンサルタントからのサポートを得ることによって弱みの「柔軟性」、「インパクト」を補い、強みの「情報をとる」、「判断」、「専門性」を使って最適なソリューション施策を提案する。

最後に

本コラムでは本人や指導者が適性や資質、実際の職務行動を正しく理解することが能力開発に効果的であることを述べてきました。加えて能力開発をうまく進めるためには本人の成長意欲が不可欠です。会社が社員のことをよく知ろうとし、社員の幸せのために真摯に向き合い対話しようとすることが社員のエンゲージメントと成長意欲を向上させるのだと信じています。はじめに

近年、多くの日本企業が人材データを活用したタレントマネジメントを導入しています。そんな中でパーソナリティアセスメントを簡便な人材データ収集ツールとして利用する企業が増えています。職務経歴や評価だけではとらえきれない人材のポテンシャルに関するデータを分析し、その結果に基づく科学的な人事(採用、配置、任用、チーム編成等)を進めようとしているのです。また、この人材データを企業側の人事的な意思決定に用いるだけでなく、社員ひとりひとりの利益につなげるべく能力開発やキャリア開発に活用したいというご要望をいただく機会も増えました。本コラムでは、パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」を能力開発に活用する方法について述べていきます。

万華鏡30とは

「万華鏡30」は当社のパーソナリティ検査OPQの結果リポートの一つです。受検者本人へのフィードバックに適したリポートとして設計されています。リポートに掲載されている内容は以下の4点です。1. パーソナリティプロファイル

パーソナリティ検査OPQが測定するパーソナリティ因子30項目の得点とパーソナリティの特徴についてのナラティブ(文章)リポートが出力されます。

2. マネジメントコンピテンシー

2種類合計52項目のマネジメントコンピテンシーの得点が出力されます。各マネジメントコンピテンシーの得点は、複数のパーソナリティ因子得点の重みづけと組み合わせにより算出される予測値であり、実際に職場で発揮されたコンピテンシーを測っているのではありません。あくまでパーソナリティの特徴から予測されるコンピテンシーの発揮可能性です。未経験の職務であっても求められるコンピテンシーの発揮可能性から適性を評価できる点がメリットです。

3. 感情知能

感情知能の総合得点と感情知能に関わる4つのコンピテンシーポテンシャルの予測値を算出しています。自分や人の気持ちを理解しているか、人間関係をうまく築けているかがわかります。

4. チームタイプ

チーム内で果たす役割タイプを予測しています。1981 年にメレディス・ベルビンが調査を行った8 つの「チームタイプ」についての得点が算出されます。

万華鏡30に関する詳しい説明はコラム「アセスメントツール万華鏡30」をご覧ください。

パーソナリティ検査OPQとは

万華鏡30のインプットとなっているパーソナリティ検査OPQについて少しだけ触れておきます。OPQはSHLが1984年に英国で開発したパーソナリティ検査です。30項目のパーソナリティ因子を測定し、多くの実用尺度を算出できます。世界中で最も利用され、最も多くの妥当性研究事例を持つパーソナリティ検査の一つです。詳しくは「SHLのキーテクノロジーOPQとは」をご覧ください。パーソナリティと適性

OPQを人事場面で活用するにあたって「なぜパーソナリティを測定するのか?」という疑問を避けて通るわけにはまいりません。パーソナリティと適性の関係について申し上げておきます。SHLはパーソナリティを「ある人の典型的なまたは好む行動のスタイル」と定義しています。行動のスタイルというのは、「好きな食べ物を先に食べるか、最後に食べるか」、「待ち合わせ場所に時間ピッタリに到着するか、15分前に到着するか」のことであり、善し悪しとは関係のないものです。

しかし、パーソナリティは特定の役割や条件が与えられた時に良い影響や悪い影響をおよぼすことがあります。特定の環境下で良い影響をおよぼす性質を適性と呼びます。OPQはパーソナリティから個人の適性を捉えるための測定ツールなのです。もちろん、良い影響をおよぼす性質とともに悪い影響をおよぼす性質を捉えることも可能です。このようにOPQは受検者の仕事における強みと弱みを顕在化します。

能力開発の考え方

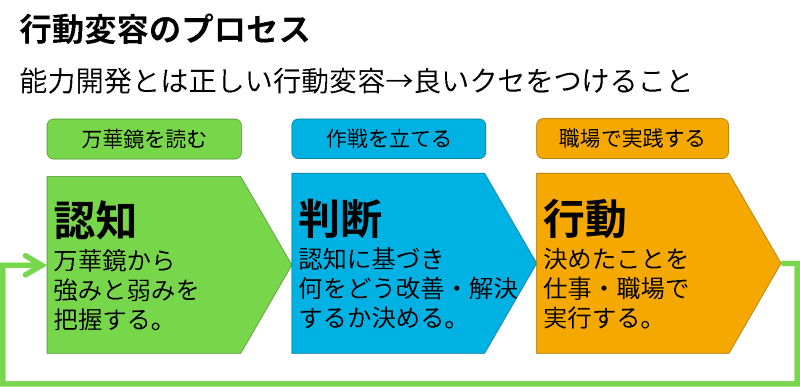

能力開発とは仕事に必要な能力を獲得、向上すること。仕事をする上で適切な判断や行動が出来るようになることです。能力開発とは言わば正しい認識に基づく適切な行動変容のことなのです。 万華鏡30を活用した能力開発について、認知、判断、行動のプロセスでご説明します。

1.認知

万華鏡リポートを読み、自分の適性(強みと弱み)を改めて認識します。

単にリポートから高得点と低得点の項目名を見つけるだけでなく、これらの項目が実際の仕事場面でどのように発揮されているかを思い出し、振り返ることが重要です。万華鏡リポートのマネジメントコンピテンシー得点を確認し、以下の質問への回答を書き出してみてください。

2.判断

高いパフォーマンスを生み出すため、どのように強みと弱みに対処するかを検討し、行動計画を作成します。

一つ一つのコンピテンシーを改善することよりも職務成果の改善を意識してください。どうすれば強みを活かしてよりよい仕事ができるか、どうすれば弱みを使わずに仕事ができるかなどの視点から考えてみてください。以下の質問への回答を書き出してみてください。

3.行動

判断のプロセスによって作られた行動計画を実行します。実行する中で予期せぬ様々な問題が発生します。本人が積極的に周囲にサポートしてもらうのはもちろんのこと、指導者は本人の行動をモニターし必要なサポートを提供しなくてはいけません。

後編では、万華鏡30のフィードバックの仕方と能力開発での活用事例をお伝えします。

従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

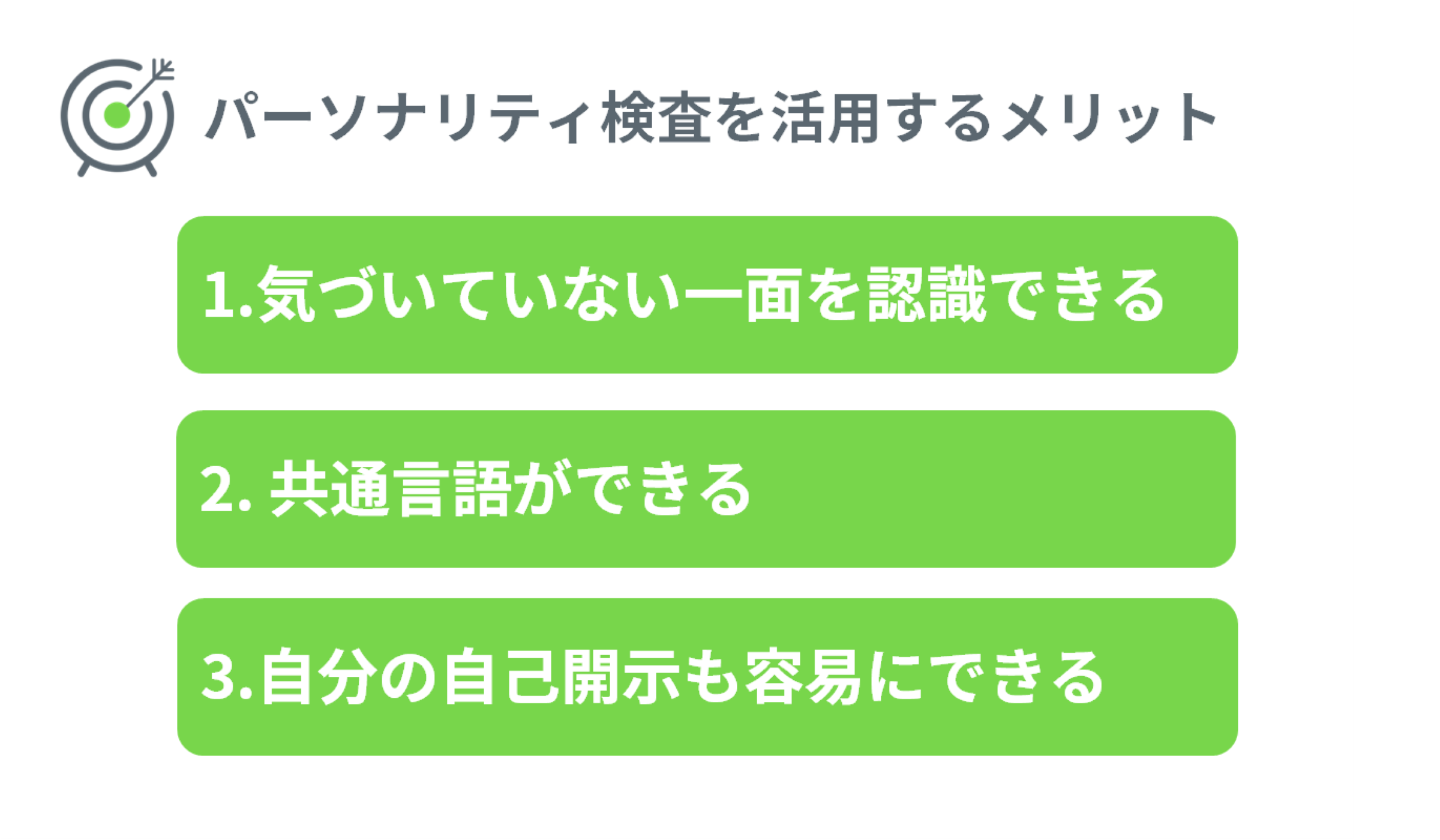

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。