現在、世界中の企業がDXを推進するデジタル人材の獲得・維持を最も重要な施策と位置づけ、人材戦略を進めています。 企業がDXを推進するためにはどのような人材が必要でしょうか。

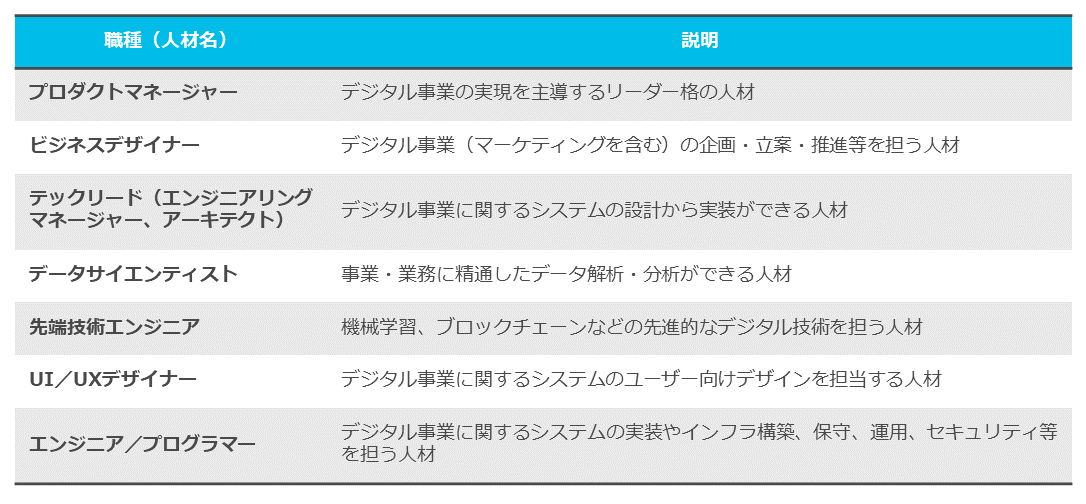

IPAのDX白書2021には、デジタル事業に必要な人材を以下の7職種に分けて充足度や必要性の調査結果を掲載しています。

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)

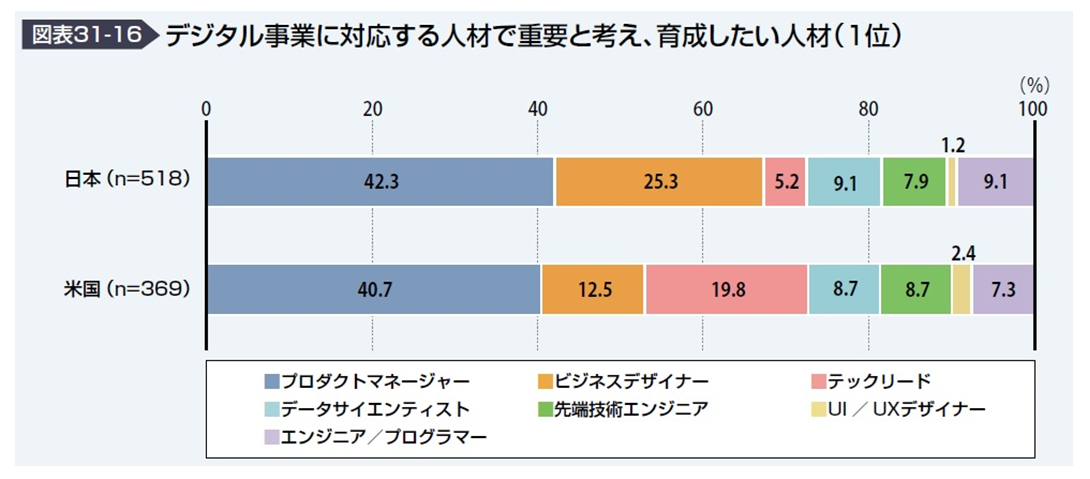

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)この7つの職種のうち、重要で育成したい職種の第1位は日米ともプロダクトマネージャーが最も多く選ばれ、日本ではビジネスデザイナーが次に多く選ばれました。

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)

出典:IPA DX白書2021(https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html)DX推進を担うデジタル人材として重要と考えられているのは、デジタル事業を推進するリーダーや、デジタル事業の企画・立案・推進を担うビジネス系の人材であることがわかります。DXを推進するためにはテクニカルスキルが重要ですが、テクニカルスキルそのものに加えデジタル技術を使って新しいビジネスやサービスを創造する人材が求められています。

2022年9月に開催したSHLタレントマネジメントウェビナーにおいて、株式会社リコーのCDIO田中豊人氏は、「リコーのデジタル人材強化は『高度なデジタル技術でサービスを開発するデジタルエキスパート』と『デジタルを活用して事業価値を高めるビジネスインテグレーター』の両面で行っている」とお話しされました。

デジタル人材にはテクニカルスキル以外のコンピテンシーも求められているのです。

デジタル人材に求められるコンピテンシー

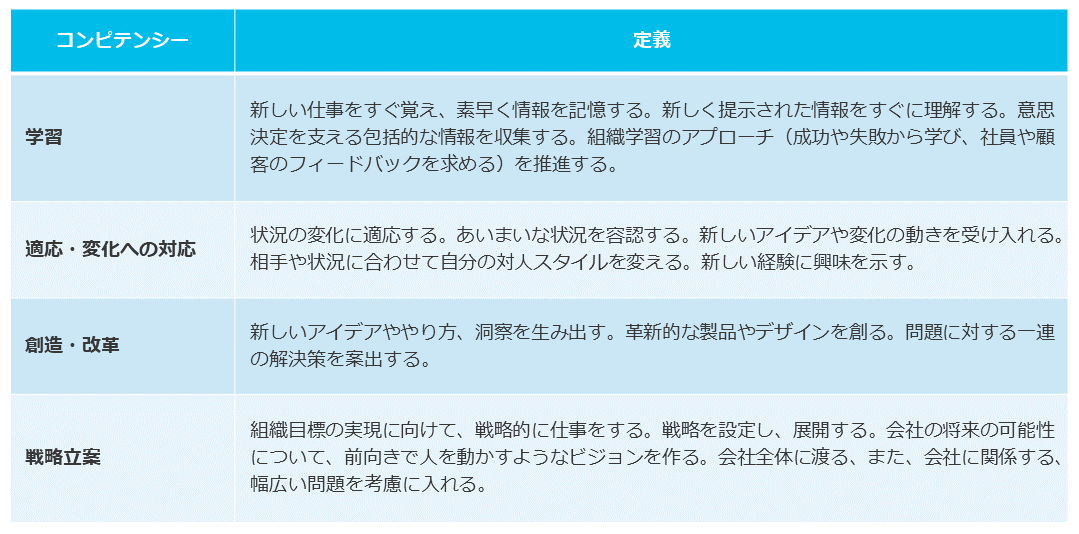

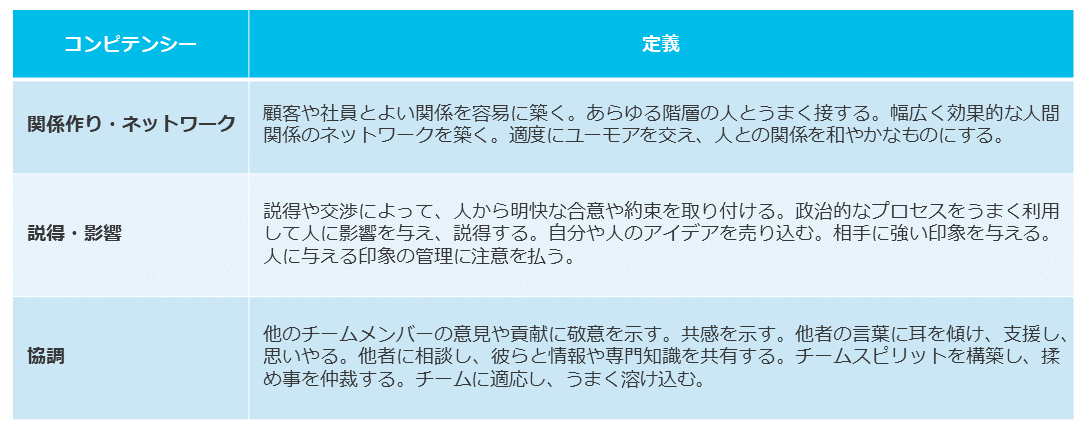

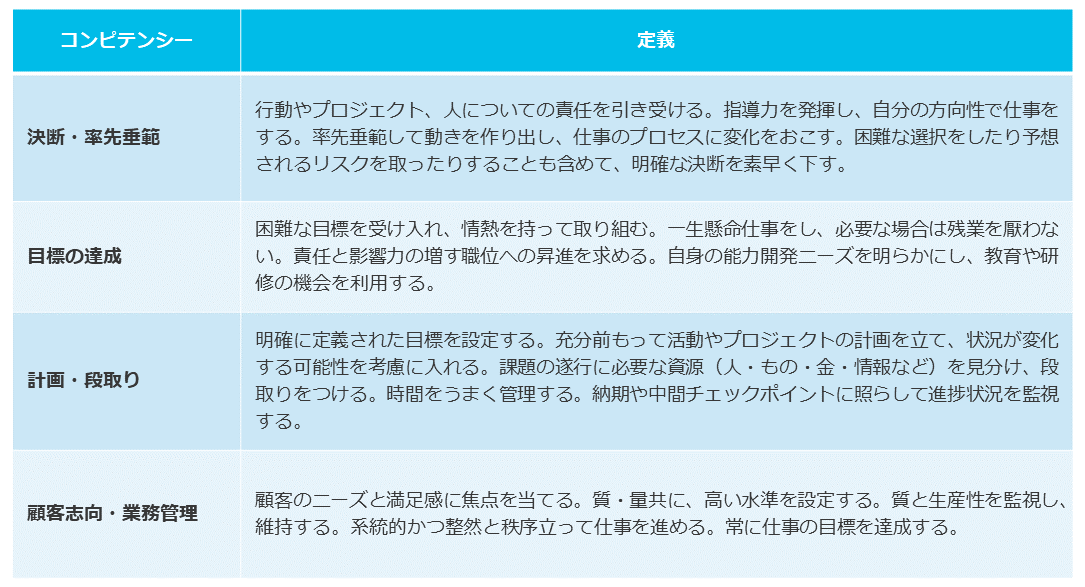

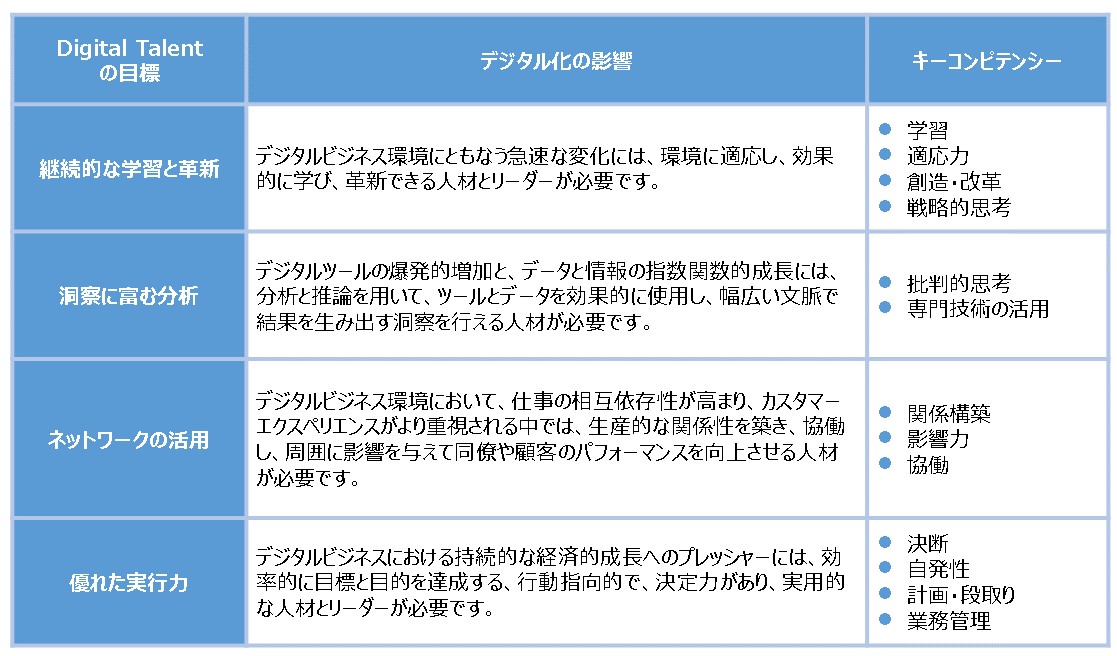

SHLはデジタル人材に求められる人材要件を以下4分類13項目のコンピテンシーで整理しています。コンピテンシーは、SHLのコンピテンシーモデル「Universal Competency Framework(UCF)」から抜粋しています。1.継続的な学習と革新

デジタルビジネス環境に伴う急速な変化で、環境に適応し、効率的に学び、革新できる人材とリーダーが必要となる。

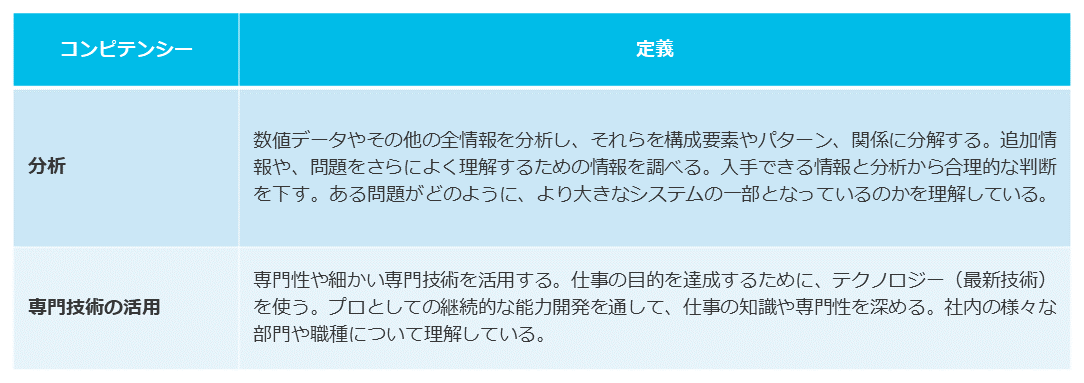

2.洞察に富む分析

デジタルツールの急増やデータ・情報の激増により、分析力・推論力でこれらを効率的に使い、幅広い文脈で成果を創出する洞察力が必要となる。

3.ネットワークの活用

デジタルビジネス環境において、仕事の相互依存性が高まり、カスタマーエクスペリエンスがより重視される中で、生産的な関係性を築き、協働し、周囲に影響を与えて同僚や顧客のパフォーマンスを向上させる人材が必要となる。

4.優れた実行力

デジタルビジネスにおける持続的な経済成長のプレッシャーに対し、行動的で、決断力があり、実利で、効率的に目標と目的を達成する人材とリーダーが必要となる。

おわりに

今回ご紹介したデジタル人材コンピテンシーを見て、今までのリーダーシップコンピテンシーとあまり変わらないと感じた方もいると思います。私自身も最初はそう感じました。しかし、改めて考えてみてください。変化と技術革新の速いデジタル時代においては「1.継続的な学習と革新」はより必要性が高まり、ビッグデータと人工知能の技術によって「2.洞察に富む分析」が可能になると自らの経験と勘とは異なる意思決定が必要になり、イノベーションの創出には他領域を専門とする他者との「3.ネットワークの活用」が求められ、実績の無い新しい仕事ではより強い意志と「4.優れた実行力」がなければ成功できません。

なお、これらのコンピテンシーのポテンシャルはSHLタレントセントラルで測定が可能です。こちらから資料のダウンロードが可能です。 ビジネス環境が激しく変化し、多様な働き方の推進が求められる中で、マネジャーには「組織を率いて成果を出す能力」が求められます。

以前にも経営層・管理職のパーソナリティ傾向については、以下のコラムでお伝えいたしました。

コラム 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

パーソナリティとはその人が「よく取る行動」や「好む行動スタイル」のことで、それをもとにマネジャーとしてのポテンシャルを予測できますが、マネジャーに必要な能力のレベルやスキルを測定しているものではありません。

本コラムでは、マネジャーに求められる情報整理能力と問題分析能力を測定するアセスメントツール「決裁箱」についてご紹介いたします。

インバスケット演習とは

「決裁箱」をご理解いただくために、まずはインバスケット演習についてご説明します。インバスケット演習とは未決済箱に入った模擬書類に対して一定時間内に検討し、適切な決断を下していくシミュレーション演習です。

1953年にアメリカ海軍大学の教育効果測定を目的に開発され、その後ビジネス場面で応用されました。元来のインバスケット演習は、仕事場面でよく起こる不測の事態の主人公となり、与えられた時間内に、的確に高い精度で職務をこなす訓練します。この訓練を行うことで、人命救助や敵の襲撃など、非常事態において迅速に的確に判断・行動する力を身に付けることができます。

ビジネスの現場では、業務の高度化、複雑化を背景に、膨大な情報をテーマ別に整理し、解決すべき案件を見分け、優先順位をつけながら合理的な判断を下していく能力が重要となったことで、インバスケット演習のニーズが高まりました。

インバスケット演習では、受検者に対して実際の業務で取り扱うような書類やメール、データなどを与え、複数の課題(業務上発生する問題を解決するための模擬課題)を与えます。受検者は与えられた情報を用いて、制限時間内に課題を遂行します。課題にはデータに基づく分析や意思決定、資料作成などがあります。

インバスケット演習の評価・採点は専門の訓練を受けたアセッサーが行います。受検者が作成した資料を特定の基準に従って評価・採点します。

「決裁箱」とは

「決裁箱」は従来のインバスケット演習が持つ運営上の弱点を補うために開発しました。今までのインバスケット演習は、限られた専門アセッサーが評価・採点を行うため、コスト負担が大きく、結果が出るまで時間がかかりました。この問題を回避するために、顧客が社内のアセッサーで評価・採点を実施すると、アセッサースキルの標準化が難しく、評価が主観的になってしまう危険性がありました。

これらの問題解決のため弊社は2001年に機械採点可能なインバスケットテスト「決裁箱」を開発しました。

「決裁箱」は、マークシートで実施するインバスケット演習で、受検者は役割(ある部署のマネジャー代理など)に応じて決裁課題が与えられます。短時間で大量の未決裁資料を読み込み、それぞれの決裁案件やトラブルに優先順位をつけ、「誰に」「どの案件を」「どのような方法で」任せるかを判断していきます。

「決裁箱」は、マネジメント能力における「情報処理」「計画」「分析」能力を測定するアセスメントです。実際の管理職の業務を再現したテストであるため、知識を測定する試験よりも業務遂行能力を予測する妥当性が高くなります。

また、マークシート形式のため、採点者による評価のバラつきがなく、通常のマークシートテストと同じ日数で結果を納品することが可能です。

「決裁箱」の測定能力

「決裁箱」は、マネジメント業務に求められる下記の能力を測定します。整理:限られた時間内で資料全体に目を通し、情報を整理し関連づける能力。問題解決案の作成に関連すると思われる主要な要素を押さえる能力。

計画:限られた情報をもとに、現実的かつ有効な行動計画を立てる能力。

分析:情報の意味をよく理解し、その情報を適切に位置づけて、課題解決に必要な推理、推論を行う能力。合理性のある判断を下す能力。

データ処理:与えられている数値やデータを用いて、求められている計算処理を迅速かつ正確に行う能力。

事業変化が不透明な情勢において、マネジャーに求められる役割は大きくなる一方です。

ぜひ管理職への登用試験の際に一度、妥当性の高いアセスメントを用いて、マネジャーとしての要件を満たしているかを確認してみませんか。

参考資料:

堀 博美・今泉 緑(2009)客観採点式インバスケットテストの開発と妥当性 産業・組織心理学会 第25回

https://www.shl.co.jp/info/news/pic_paper_2009-25/ 経済のグローバル化やDX、コンプライアンス強化などの事業環境の変化に加えて、働き方改革やダイバーシティへの対応など、管理職の業務はますます高度化・複雑化しています。管理職への役割期待が変化するとともに、管理職に必要な能力も変化しているといえるでしょう。 今回のコラムでは、管理職登用に利用できるアセスメントツールについてご紹介致します。

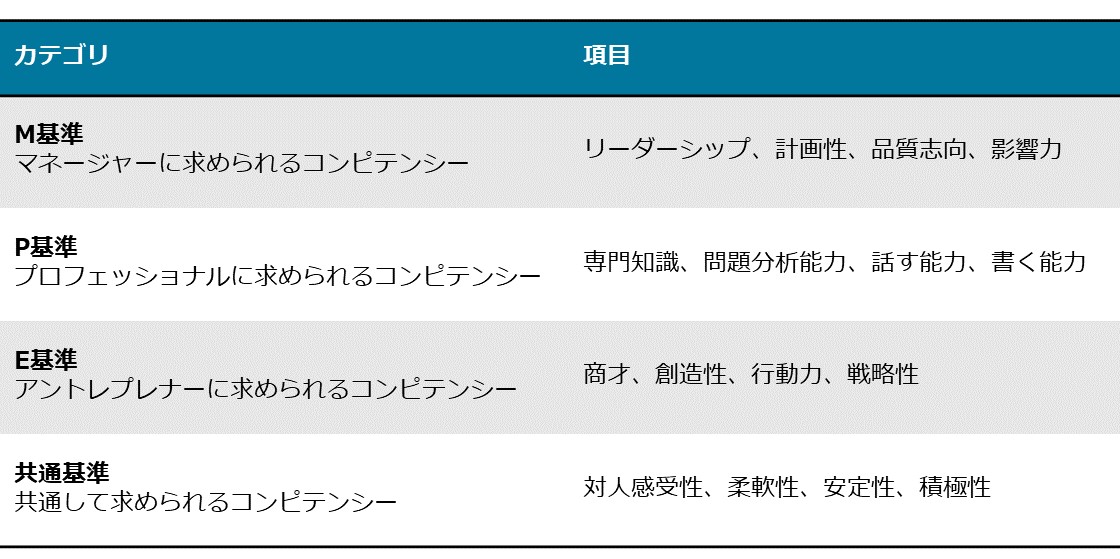

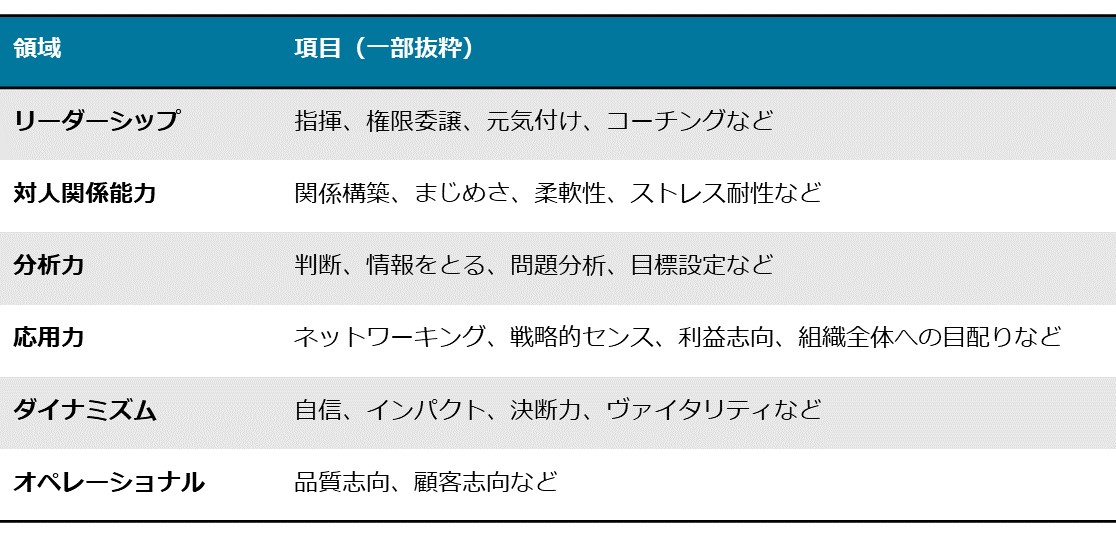

管理職コンピテンシーの発揮可能性を予測する「万華鏡30」

「万華鏡30」は30項目のパーソナリティ因子を測定し、職務を遂行する上で求められるマネジメントコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。管理職としての潜在的な強み・弱みを確認することはもちろん、管理職の役割に求められる行動と万華鏡30の結果のギャップについて面接で確認することで、登用後のリスクヘッジを行うことも可能です。

以下2種類のコンピテンシーモデル(IMC、PMC)の各項目得点を算出します。

IMC(Inventory of Management Competencies)

4カテゴリ16項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。マネジメント職タイプを判断する際に用いられます。

PMC(Perspectives on Management Competencies)

6領域36項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。個人の特徴を詳細に把握する際に用いられます。

管理職に求められる判断力を測定する「羅針盤」

マネジメント場面における状況判断能力を測定するオンラインアセスメントツールです。管理職は職場の状況に応じて頻繁に決定を下さなければなりません。先例のないことや行動手順の決まってないことも数多くあります。 受検者には、難しい判断が迫られる16個の職務状況について合計100個の問題対処案が提示され、それぞれの問題対処案の適切度を評価してもらいます。実際のマネジメント場面を模した状況判断シミュレーションから、管理職に必要な判断力と、判断力を行使する際によく用いるマネジメント・スタイルを測定します。

・判断力

野心的で楽観的な判断をする一方で、慎重に現実を見極めることを忘れない、状況判断能力を測定します。

・マネジメント・スタイル

6つのマネジメント・スタイル項目の得点を算出します。各項目の得点は対になるマネジメント・スタイルのどちらの傾向が強いかを表します。

・迅速な決断 対 関係重視

・実務管理 対 イメージ形成

・意欲形成 対 事実認識

・変化志向 対 達成執着

・市場感覚 対 安定堅実

・問題分析 対 体力気力

仕事や役割によって求められるマネジメント・スタイルは異なるため、自社の管理職に求められるスタイルと照らし合わせて、管理職としての適性を確認します。

管理職の業務遂行能力を測定する「決裁箱」

管理職としての業務遂行能力を測定する、イントレイ演習形式のマークシートテストです。受検者には架空の会社のマネージャーの役割が与えられ、手紙・メモ・会社情報などを含む 「資料ファイル(=未決箱)」を短時間で読み込み、判断・決裁をしていきます。複雑な業務シミュレーションを通して、仕事場面に即した情報処理能力と問題分析能力を測定します。

知識や経験の有無ではなく、「自分の頭で情報を消化し、推理、推論して問題を解決する能力」を測定しています。

最後に

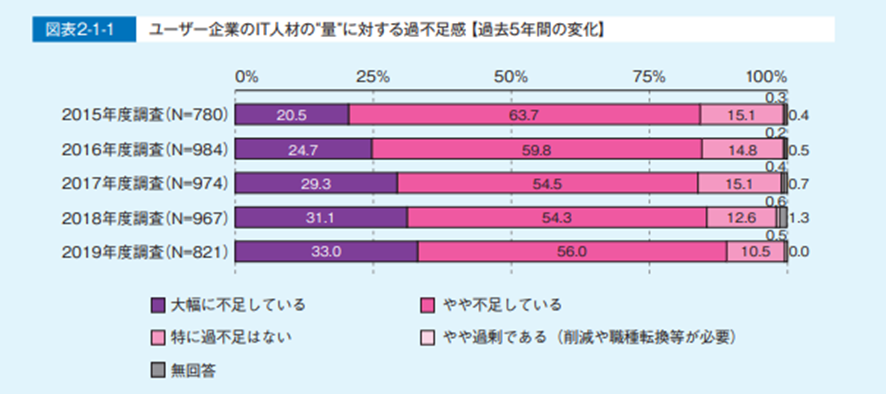

管理職を取り巻く環境の変化をふまえて、これからの管理職に必要な能力要件をあらためて定義し、その要件にあわせたアセスメントの実施をご検討いただくきっかけになれば幸いです。ご興味のある方は、こちらから資料をご請求ください。 デジタル技術を活用した変革や効率化が求められる時勢において、IT人材の需要は急速に高まっています。現状は約9割の企業において、IT人材が「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答しています。

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33しかし、高いスキルや経験をもつIT人材を中途採用しようとしても、引く手あまたで確保が難しくなっている環境もあいまって、自社の人材をリスキルすることで自社の業務にも精通したIT人材を育成する取り組みを行っている企業も多くなってきました。

弊社では30年以上前からIT人材に関する適性の研究を行っており、IT人材の適性を多角的に測定する「コンピュータ職適性テスト CAB(Computer Aptitude Test Battery)」という商品を1989年にリリースしています。本コラムでは、CABの開発背景やその後の追跡調査によって得られた知見をご紹介致します。

コンピュータ職適性テストCABの開発

急速なスピードで技術の進化が進むIT業界においては、それまでに個人が得てきた知識やスキル・経験を活かせる期間が短くなっており、新しい技術を素早く学び続ける特性が要求されます。そのため、社内育成であれ社外採用であれ、現在顕在化しているスキルだけではない、適切な素質のある人材=適性のある人材を選び出すことが必要となります。CABが開発された当時、コンピュータ職(システムエンジニア・プログラマー)が必要とされ始めていましたが、一般的な適性テストでは測定したい適性を網羅できず、コンピュータ職に特化したテストが必要であるというニーズからCABは開発されました。

おおまかな開発工程としては、次のような手順を踏んでいます。

・コンピュータ関係の企業複数社を開発パートナーとして、SHLグループで開発をされた多くの知的能力検査とパーソナリティ検査OPQをコンピュータ職に従事している集団に実施。

・対象者の業績評価等の情報とテスト結果の相関関係を分析。

・日本においてコンピュータ職として活躍している人たちが持っている知的能力/パーソナリティの特徴を抽出し、測定するべき知的能力科目を絞り込む。

・パッケージ化したテストをモニター集団に実施して、偏差値算出基準等を作成し、製品化。

コンピュータ職適性テストCABの科目

コンピュータ職の素養として必要な知的能力及びパーソナリティを測定するために、実施する科目は知的能力4科目とパーソナリティ検査の合計5科目です。■CAB1:計数理解テスト(四則逆算)

様々な等式中の、□の中の数字を求める問題を通して、おおよその答を速く正確に求める能力を測定します。コンピュータ関係職に必要とされる基礎能力を見極めます。

■CAB2:直観的推理テスト(法則性)

流れを持った図形群の中に潜む法則性を、速く正確に見分ける問題を通して、プログラマーとしての優秀性を測定します。

■CAB3:プログラミング言語テスト(命令表)

与えられた指示・命令を速く正確に記憶し、使いこなす問題を通して、コンピュータ言語への適応の度合いを測定します。

■CAB4:構造理解テスト(暗号)

表面に現れている事象や現象から、背後にかくされている構造や関係を推理する能力を測定します。複雑なシステム・デザインへの適性、およびプログラミングにおけるミス(デバック)能力を測定します。

ITスキル習熟度とCAB知的能力の関係

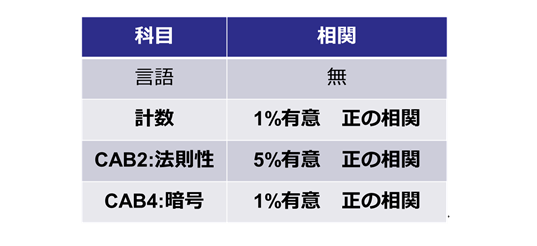

IT業界は技術の進歩が著しいため、CABの妥当性検証を継続的に行っています。ここでは2010年代に検証した事例をご紹介します。大手IT企業では、採用選考時に言語、計数、CAB2法則性、CAB4暗号の4種類の知的能力検査を実施していました。入社時に行うITスキル研修の習熟度評価と、採用選考時の各知的能力検査得点との相関を調査したところ、計数、法則性、暗号科目については、統計的に有意な相関が見られました。入社者ですので一定以上の知的能力を持った集団なのですが、その中でも更に得点が高い人の方がITスキルの習熟度が良かったという結果は、CABの妥当性を一定程度示していると考えられます。

※言語、計数は、総合適性テストGABの知的能力科目です。本日のテーマはコンピュータ職適性テストCABですので説明は割愛させていただきます。

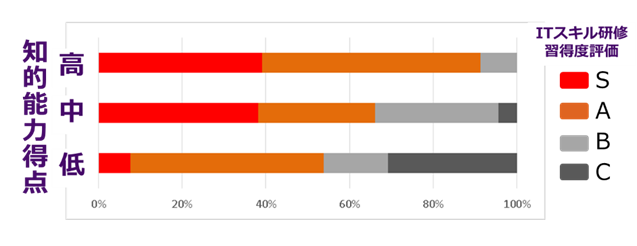

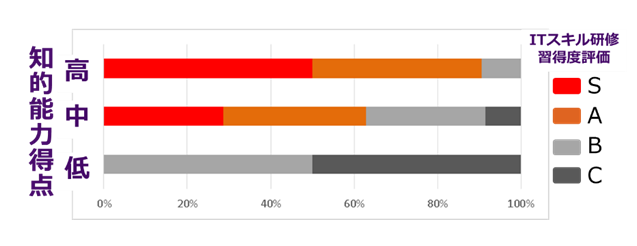

有意な相関があることを具体的に示したグラフが次の2つです。これらのグラフは、テストの得点を高中低の3つに区切って、各区分に入る人のITスキル研修習得度評価の割合を示したものです。二つのグラフを比べると「計数」のみの得点よりも、「計数+法則性+暗号」の合計点のほうがITスキル習熟度評価をうまく予測できていることがわかります。

具体的には、3科目組み合わせた方が次のような効果が期待できます。

・正しく高評価者を予測できる:知的能力得点「高」の中での最上位評価Sの割合が増える。

・誤った判断を防止できる:知的能力得点「低」の中で、S、Aなどの高評価者が混入しない。

計数のみ

計数+法則性+暗号

近年このような妥当性検証に取り組む企業が増えており、CAB1四則逆算、CAB3命令表とパフォーマンスとの相関も多くのケースで確認されています。

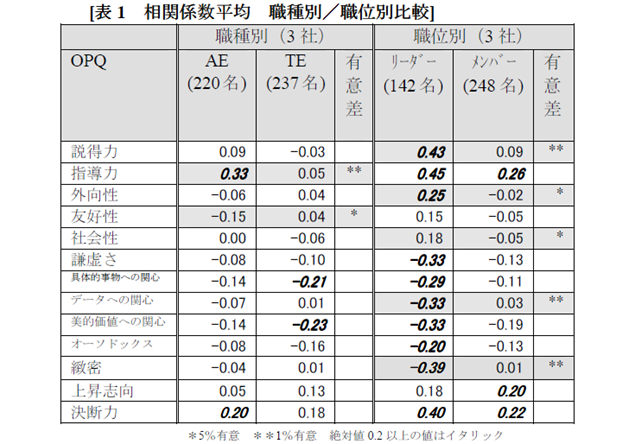

IT人材の活躍度合いとパーソナリティの関係

最後にパーソナリティ検査OPQの妥当性検証についても触れます。職種、役割によって求められる行動が異なることは想像に難くないと思います。コンピュータ職においてもそれは当てはまります。当社が2007年に行ったパーソナリティ検査OPQを用いたSE職に関する研究では以下の結果が得られました。

・アプリケーションエンジニア(AE)で活躍する人材は、テクニカルエンジニア(TE)で活躍する人材よりも、人に指示を出して状況をコントロールすること、一人でいることを好む傾向がある。

・リーダー職位で活躍する人材は、メンバー職位で活躍する人材よりも、自分の意見を浸透させること、集団の中で気楽に振る舞うこと、みんなの前で話すことを好み、データにこだわらず、細かいことを気にしない傾向がある。

引用:日本心理学会第71回大会(2007)「システム・エンジニア職のパーソナリティと人事評価の関係」日本エス・エイチ・エル株式会社 堀博美

おわりに

30年前に開発されたコンピュータ職適性テストCABが現在においても高い妥当性を確認できていることは、どれだけ技術革新が速く進もうと、技術をうまく学習し活用する人の特徴には普遍性があることを示唆しているのではないでしょうか。人材アセスメントの手法は様々ありますが、複数の手法を1日~数日かけて実施することで受検者の強みや課題をより精度高く特定する、言わば能力測定人間ドッグのような手法として「アセスメントセンター」があります。今回は、この「アセスメントセンター」と能力開発のヒントについてご紹介します。

アセスメントセンターとは

その歴史は古く、1930年代に心理学分野で研究が開始され、第二次世界大戦では士官選抜のためにドイツ軍やイギリス軍が利用したと言われています。1950年代には米国AT&T社がマネジメント開発プログラムの一環として大規模に実施し、同社がアセスメントのために使用していた建物「アセスメントセンター」が今日の名前の由来にもなっています。アセスメントセンターは実際の仕事場面を模したプレゼンテーションやコーチングロールプレイなど複数のシミュレーション演習を中心に構成され、訓練を受けた複数のアセッサーが評価を行います。予め定めたコンピテンシーを複数の演習・アセッサーで多面的に評価することで測定精度を高めるとともに、実際に行動を発揮したという「事実」を演習で観察できることがアセスメントセンターの利点です。一方、測定できるコンピテンシーの数が限られるため(通常3~6つ)、実施にあたっては求める人材要件を明確にして、測定するコンピテンシーを厳選しておくことが重要になります。

アセスメント・センターの利用場面

アセスメントセンターは管理職登用や経営幹部の採用といった選抜場面で主に利用されますが、結果を本人にフィードバックして能力開発を促す、育成目的で利用されることもあります。演習で確認された「行動事実」を示しながら、そして時には演習の録画映像を一緒に振り返りながらフィードバックを行うため、評価結果に対する本人の納得感が高くなるという特徴があります。結果をフィードバックした後は能力開発に向けた対話を行うことになりますが、ここで気になるのが「どのコンピテンシーに伸びしろがあるのか」という点です。「低得点=伸びしろのあるコンピテンシー」かというと、そうでもありません。人は誰しも得手不得手があるので、これ以上、開発が期待できない(または非常に難しい)という場合もあります。

アセスメントセンターと能力開発

では、どのコンピテンシーに開発の余地があるのか。そのヒントになるのがポテンシャルデータ、つまりパーソナリティ検査の結果です。

アセスメントセンターの結果は演習中の行動事実、つまり発揮できた能力ですが、パーソナリティ検査の結果はポテンシャル、つまり潜在的に発揮が期待できる能力です。

アセスメントセンターとパーソナリティ検査の結果を見比べた時、

①演習得点=ポテンシャル得点なら、持てる能力を存分に発揮できた

②演習得点>ポテンシャル得点なら、得意ではないが発揮できた

③演習得点<ポテンシャル得点なら、得意だが何らかの理由で発揮できなかった

を意味します。この③「演習得点<ポテンシャル得点」のコンピテンシーは、潜在的には得意だが未開発、つまり「伸びしろがある」と考えることができます。

ある企業では、期間を空けて同一人物群に2回演習を実施したところ、1回目に③「演習得点<ポテンシャル得点」だったコンピテンシーのうち、51%で2回目の演習得点が上昇した(能力開発された)のに対し、1回目に②「演習得点>ポテンシャル得点」だったコンピテンシーでは19%しか上昇が見られませんでした。

このことから、ポテンシャル得点が高いコンピテンシーは本人にとって能力開発しやすい可能性があり、アセスメントセンターとパーソナリティ検査を組み合わせることで、「伸びしろがあるが未開発」のコンピテンシーを効率的に見つけることができるようになります。

おわりに

行動事実を評価するアセスメントセンターとポテンシャルを測定するパーソナリティ検査を上手に併用することで、より有効な能力開発を促すことが可能です。もちろん、業務上、「苦手なコンピテンシー」の開発に取り組まなければいけない時もありますが、その場合は「”業務に支障が出ない程度のレベル”まで開発する」「周囲に得意な人がいれば、その人に任せる」といったことも選択肢として持っておき、それよりは、より「伸びしろのあるコンピテンシー」の開発に注力したほうが、その人の強みを存分に発揮することができるようになるでしょう。 ビジネスにも大きなインパクトを与えるデジタライゼーションは、世界的なパンデミックによって、私たちの想像を超えたスピードで加速しています。企業の競争力の源泉となるデジタル技術の革新とそれを活用した新たな事業・サービス創出のため、社内外からDX人材を獲得すべく、多くの企業が人材発掘や評価に試行錯誤しています。テクノロジーの領域において、必要とされるテクニカルスキルの評価はとても重要ですが、それだけでは不十分です。今回は、テクニカルスキルとは異なる、DX人材のコンピテンシーについて取り上げます。

テクニカルスキル以外の能力がなぜ必要か?

他のどの職種でもそうであるように、専門的な知識、スキルや経験だけで高いパフォーマンスは約束されません。様々な人と協働して意思疎通をはかり新たなアイデアを発想しながら、共にプロジェクトを成功へ導く必要があるからです。高度なテクニカルスキルを持っていても、これらの能力がなければうまくいきません。Gartnerの Top Priorities for IT: Leadership Vision for 2021のレポートにもテクニカルスキルではなくコンピテンシーがより重要視されていると言及されています。理由は次の通りです。

1.スキルは教育可能だが、人柄はそうではない

新たなスキルを教えることは可能だが、その人自身を変えることは難しい。テクニカルスキルや経験を軽視するわけではありませんが、ビジョンやパーソナリティが組織に適合している人をすぐに候補者から外すことは避けてください。多くのテクニカルスキルは業務を通して獲得可能であると考えられます。

2.誤った人材採用はコストが高くつく

適切な人を採用しなかった場合、チームだけでなく組織全体に大きな影響が出ます。この損失を少なく見積もるべきではありません。高度なスキルを持っていても、チームになじめず、変化にも適応できずに意欲を失ってしまったら、パフォーマンスはあがりません。

3.全体的なフィット感がパフォーマンスと生産性を高める

候補者のパーソナリティ、意欲、経験、スキルが役割にフィットした場合、その仕事への満足度があがります。ひいては、その人のコミットメントと生産性が高まることにつながります。

テクニカルスキルとは異なる、重要なコンピテンシー

DX人材に必要なコンピテンシーをお伝えします。1.質の高い業務を行う: 扱っている技術や組織の品質保証の機能に関わらず、重要なことです。

2.良好な関係を構築する:プロジェクトは一人で動かすわけではありません。様々なステークホルダーを巻き込み、時に傾聴し、信頼関係を築いてプロジェクトのゴールへ導く必要があります。

3.批判的に物事を捉える:様々な観点で問題を吟味し、異なる考えを論理的につなぐ能力です。

4.時間を効率的に使う:どの仕事でも、一定の期間の中で成果をあげることが求められます。何をどのように優先順位付けし、いかに効率的に作業を行うかが重要です。

5.変化に適応する:何事もスムーズにいくわけではありません。変化にすばやく落ち着いて適応する能力が不可欠です。

6.新しいアイデアを発想する:時としてプロジェクトが暗礁に乗り上げることもあります。独創的に物事を考え、創造的な解決策を実行できる人は価値があります。

7.すばやく決断する:時として、リスクのある判断をすばやく行う必要があります。

8.情報を分析する:顧客、上司、データ、競合などあらゆるところから様々な情報が入ってきます。どの情報に注目し、取り上げ、対処していくかが重要です。

9.すばやく学ぶ:高度なパフォーマンスをあげる組織は常に変化します。新たなテクノロジー、働き方、技法を取り入れて適応させる必要があるため、継続的な学習が求められます。

10.目標達成に努める:確固たる努力で、要求される目標(あるいはそれ以上)を達成する能力です。

最後にDX人材の評価におけるヒントをご紹介します。

・測定すべき要件を整理すること:

求められることは様々ありますが、目的やポジションの役割に照らし合わせて、求められる要件とそのレベルを明確にしましょう。

・テクニカルスキルのアセスメントと、それ以外のアセスメントを組み合わせること:

コーディングテストなどのテクニカルスキルアセスメントとともに、様々なアセスメントを組み合わせることでより適切な評価が可能です。シミュレーション演習などの行動評価やパーソナリティ検査、業務に関わるアセスメントを併せて取り入れるとよいでしょう。

・様々なアセスメントを実施できるプラットフォームを選択すること:

1社のベンダーで複数のアセスメントを実施することで、コストカットや効率化が期待できます。データの比較も容易です。1つのプラットフォームに集約することがよりよい人材採用につながります。

おわりに

DX人材は、テクニカルスキルの確認だけでなく、様々なアセスメント手法を組み合わせることで、高いパフォーマンスを発揮し、組織にフィットする人材を見極めることが可能です。当社ではコンピテンシーを評価・予測する様々なアセスメント手法が存在します。詳細の資料はこちらからダウンロードしてください。ご相談がありましたらぜひ当社までお問い合わせください。※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。 近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。

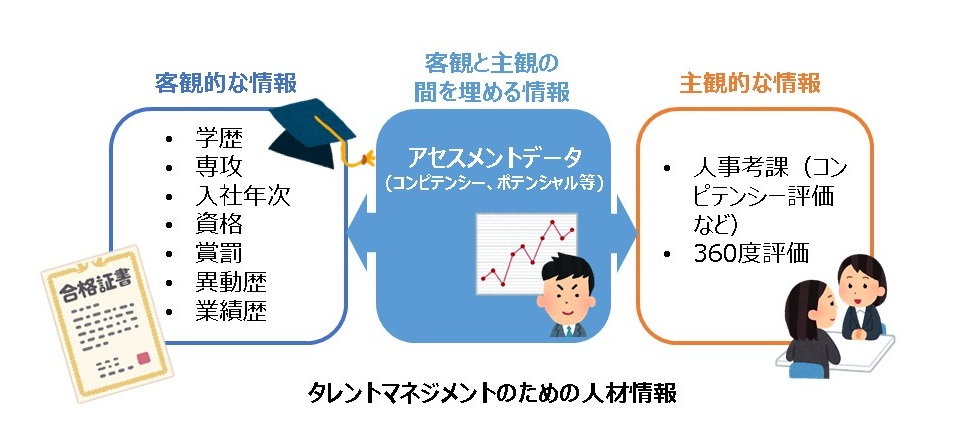

客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。

グローバル化や技術革新などが急速に進む社会で、組織を率いるリーダーの役割は重要性を増しています。新型コロナウィルス感染症の蔓延により、不確実性がますます高まる中、その重みもさらに増大しています。今回は、変化の時代に必要とされる変革型リーダーについて取り上げます。

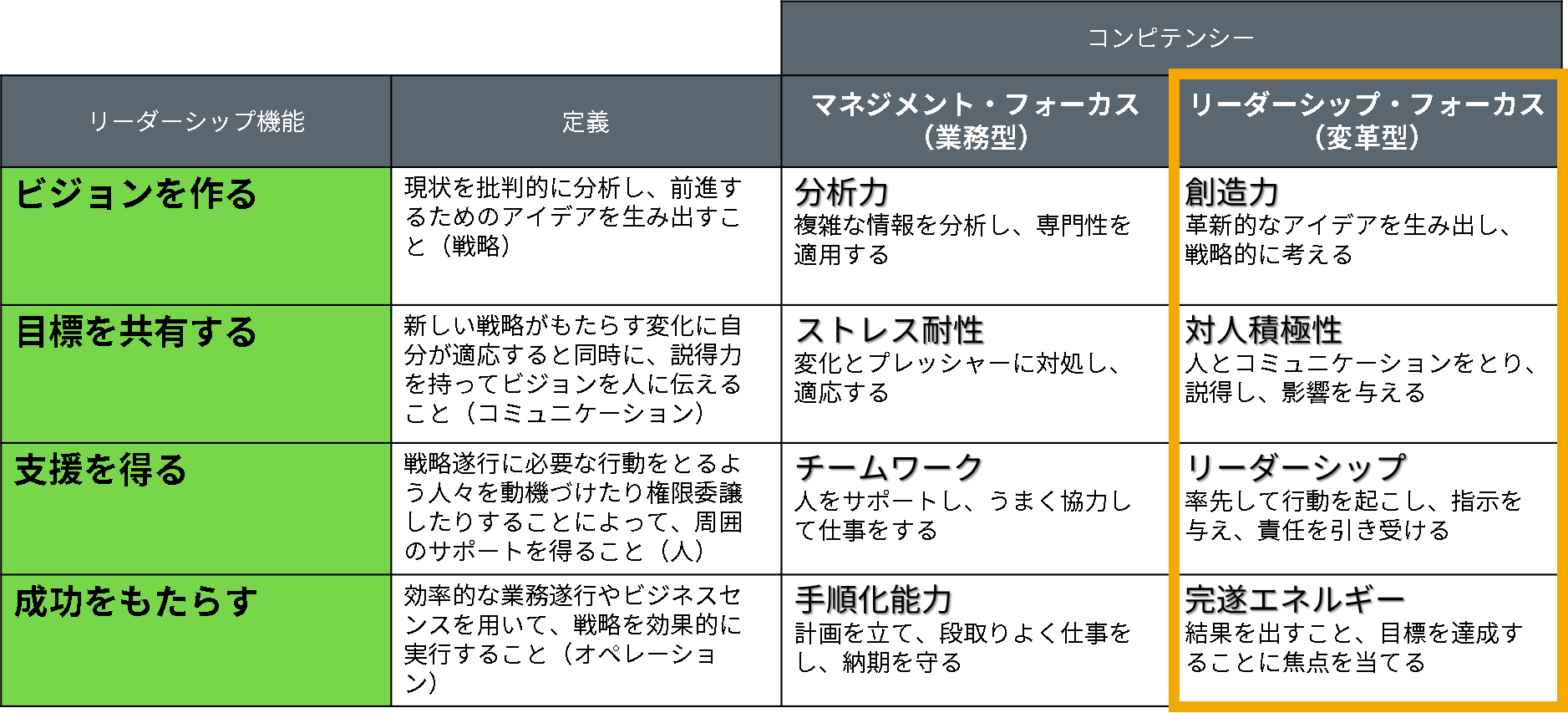

リーダーシップの機能とリーダーシップモデル

SHLのモデルでは、組織において有効にリーダーシップを発揮するために重要な4つのリーダーシップの機能を定義しています。- ビジョンを作る(戦略)

- 目標を共有する(コミュニケーション)

- 支援を得る(人)

- 成功をもたらす(オペレーション)

各リーダーシップの機能は、マネジメントとリーダーシップという2つの観点で分かれます。

マネジメント・フォーカス(業務型):システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげる

リーダーシップ・フォーカス(変革型):システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成する

各リーダーシップの機能は関連する2つのコンピテンシーがあり、ひとつはマネジメント・フォーカスに、もうひとつはリーダーシップ・フォーカスに、より関連します。

SHLリーダーシップモデルにおけるリーダーシップ・フォーカス(変革型)は、まさに変革型リーダーであり、様々な影響を受けて変化する今の世の中で必要とされるリーダーシップと言えます。

コロナ禍のチャレンジと変革型リーダーに求められるもの

コロナ禍では、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

コロナ禍の文脈で、変革型リーダーに求められるコンピテンシーを解釈します。

ビジョンを作る:「創造力」革新的なアイデアを生み出し、戦略的に考える

→ 誰も経験したことのない世界的パンデミックで、様々な制約が課される状況下での組織運営です。これまでのやり方ではなく、革新的な手法を発案、取り入れてリーダーシップを発揮する必要があります。

目標を共有する:「対人積極性」 人とコミュニケーションをとり、説得し、影響を与える

→ 物理的な接触が減り、リモート下でのコミュニケーションが主流となります。非言語情報を含めて相手を見ながら自分を伝える方法は封じられます。また、同様の方法で相手の情報を得ることもできません。より積極的かつ明確にメッセージを発信し、相手からのフィードバックを適切に受け取れるようになる必要があります。

支援を得る:「リーダーシップ」率先して行動を起こし、指示を与え、責任を引き受ける

→ パンデミックの収束が見えない状況で、今進むべき目標に向かって周りを鼓舞しながら巻き込んでいくことが求められます。すばやく決断し、自分が主導権を持って強いリーダーシップを発揮する必要があります。

成功をもたらす:「完遂エネルギー 」結果を出すこと、目標を達成することに焦点を当てる

→ 未知の経験であっても、目標達成のためにエネルギーを注いでやりきることが求められます。やるべきことを認識して具体的な行動に移せることが重要になります。

おわりに

急速な変化は以前から叫ばれていましたが、新型コロナウィルス感染症のパンデミックにより、多くの人がパラダイムシフトを実感しています。この変革が進む世界で組織を率いていくには、同じく変化に順応し、変革を起こしていける人材が必要です。変革型リーダー(あるいはそのポテンシャルを持つ人)をいかに見つけ、アサインし、業務を実行していくかが、これからの組織の継続と発展の鍵となります。パーソナリティ検査OPQではリーダーシップ・リポート(サンプルリポート抜粋)を用いて、ご紹介した変革型リーダーシップや個々のコンピテンシーについてポテンシャル予測が可能です。ご興味のある方は当社コンサルタントまでお問い合わせください。はじめに

現在、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性に迫られていますが、このことは具体的にどのような人材施策を必要とするでしょうか。経済産業省は、2018年に「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」というレポートを発表しています(経済産業省HP)。この中では、デジタル・トランスフォーメーションとは「新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変する」ことと定義されています。このレポートの試算では、2025年の段階でIT人材が約43万人不足するとのこと。現在既存システムの維持・保守業務に割いている人材を最先端のデジタル技術分野にシフトするとともに、「ユーザ企業のあらゆる事業部門で、デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実現できる人材を育成」することを掲げています。

DX人材の要件

では、ここで言及されている人材(以下、DX人材とします)とはどのような人材なのでしょうか。DX人材の資質を指す言葉は数多くありますが、それらを構成するスキルや能力を調べると、実はほぼ同じであることがわかります。一連の技術的スキルに加え、複雑な問題解決、創造的思考、認知能力、社会的スキル、プロセススキルなど、すでに多くの仕事でパフォーマンスを促進することが分かっている能力で構成されています。SHLでは、レポート「Talent in the Digital Era」の中で、ビジネスのデジタル化において求められる人材(Digital Talent)の要件について以下のように整理しています。

デジタルビジネス環境は絶え間なく変化しているため、継続的な学習と革新は、デジタル人材に優先的に求められます。Digital Talentは、変化に対応して適応するだけでなく、高い成果を上げるため、変化を推進していく必要があります。

必要なコンピテンシー:学習、適応力、創造・改革、戦略的思考

② 洞察に富む分析

情報やデータを処理する能力は、何十年も前に提唱されてから、テクノロジーの発展に伴い名前を変え、現在まで求められてきました。Digital Talentは、情報通信技術を使用して、情報を識別、検索、評価、作成、伝達、整理するだけでなく、テクノロジーや情報を判断し、根本的な因果関係を特定し、情報を組み合わせて結論や一般的なルールを導く洞察力が必要となります。

必要なコンピテンシー:批判的思考、専門技術の活用

③ ネットワークの活用

デジタルビジネスが提供するサービスと同じように、ビジネスの活動や仕事の仕方は相互に深くつながっています。SHLとGartnerの調査によると、人、システム、プロセスのつながりが増えるほど、ネットワークパフォーマンスは重要度を増すことが示されています。チームの協働を促進する一方で、みずから新しい関係を築く必要があります。また、望ましい成果を得るために、高度に技術的な問題を、ビジネスにおいて理解しやすく、実行可能な方法で他者に説明し、交渉して合意を得る必要があります。

必要なコンピテンシー:関係構築、影響力、協働

④ 優れた実行力

デジタルビジネス環境は、ダイナミックで、曖昧で、情報にあふれ、相互につながっています。これらの条件下では、結果を出すことに集中し続けることが重要です。実行に集中するために必要な能力は、意思決定をすることと、計画・組織化です。Digital Talentは、さまざまなコストと利点を考慮して適切な選択をし、断固として行動し、結果に責任を持つことが求められます。また意思決定後は、作業を管理可能なアクティビティに分割し、優先順位を付け、計画を作成し、期限内に進行しながら、複数のアクティビティに並行して取り組む必要があります。

必要なコンピテンシー:決断、自発性、計画・段取り、業務管理

まとめ

DX人材とは、(1) 継続的な学習と革新に意欲があり、(2) 学んだ技術からさらに深い洞察を得ることができ、(3) 対人的影響力やネットワーキング力を持ち、そして(4) 実行力にすぐれる人材が、必要な技術的スキルを身に着けることで、育成されるものであるといえます。DX環境に付随する様々な要因を加味すると、一定の技術的スキルや知識は必要ですが、本質はむしろ行動的なコンピテンシーの部分であるといえるでしょう。また、上記の人材要件は、DX人材に多かれ少なかれ求められる要素ではありますが、職務環境によって優先順位が大きく変動すると考えられます。職務分析によって、各人材に求められる要件をより詳細に特定することができます。なお、ここで挙げられたDX人材に求められるコンピテンシーについては、パーソナリティ検査を用いることで、個々人の行動傾向からポテンシャルを予測することができます。DX人材の採用・育成・社内登用に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。 近年、競争が激化するグローバル市場において、新たな事業やサービスを生み出すことはどの企業にとっても重要な経営課題となっています。さらに、私たちが現在直面している新型コロナウィルスの蔓延によって、これまでの価値観や生活様式を揺るがす大きなパラダイムシフトが起こっています。このスピーディな変化にさらされる社会で、新たな付加価値を生み出すイノベーティブな人材はますます求められる一方、多くの企業でそういった人材は不足しており、イノベーティブな人材の獲得・発見・育成が急務であるといえます。

イノベーション人材はどこにいる?どんな人?

「イノベーション人材」と聞いて、みなさんはどんな人を想像しますか?パナソニックの創業者・松下幸之助、Appleのスティーブ・ジョブズなど著名な創業者が思い浮かぶ人も多いと思います。時代を築く寵児となるイノベーション人材はそうそう存在するものではない、とも思うかもしれません。しかし、ある調査によれば、実は17人に1人は真のイノベーターのポテンシャルを持っているのです(The 2012 Talent Report、CEB2012)。およそ5.8%ですから、イノベーション人材のポテンシャルを持つ人はみなさんの組織にもいる可能性があります。イノベーションの研究で著名なクリステンセンらによれば、イノベーターにとって重要なスキルは次の5つです:関連づける力、質問力、観察力、実験力、ネットワーク力

では、イノベーションを起こす人材はどんなパーソナリティなのでしょうか?

イノベーション人材のパーソナリティ

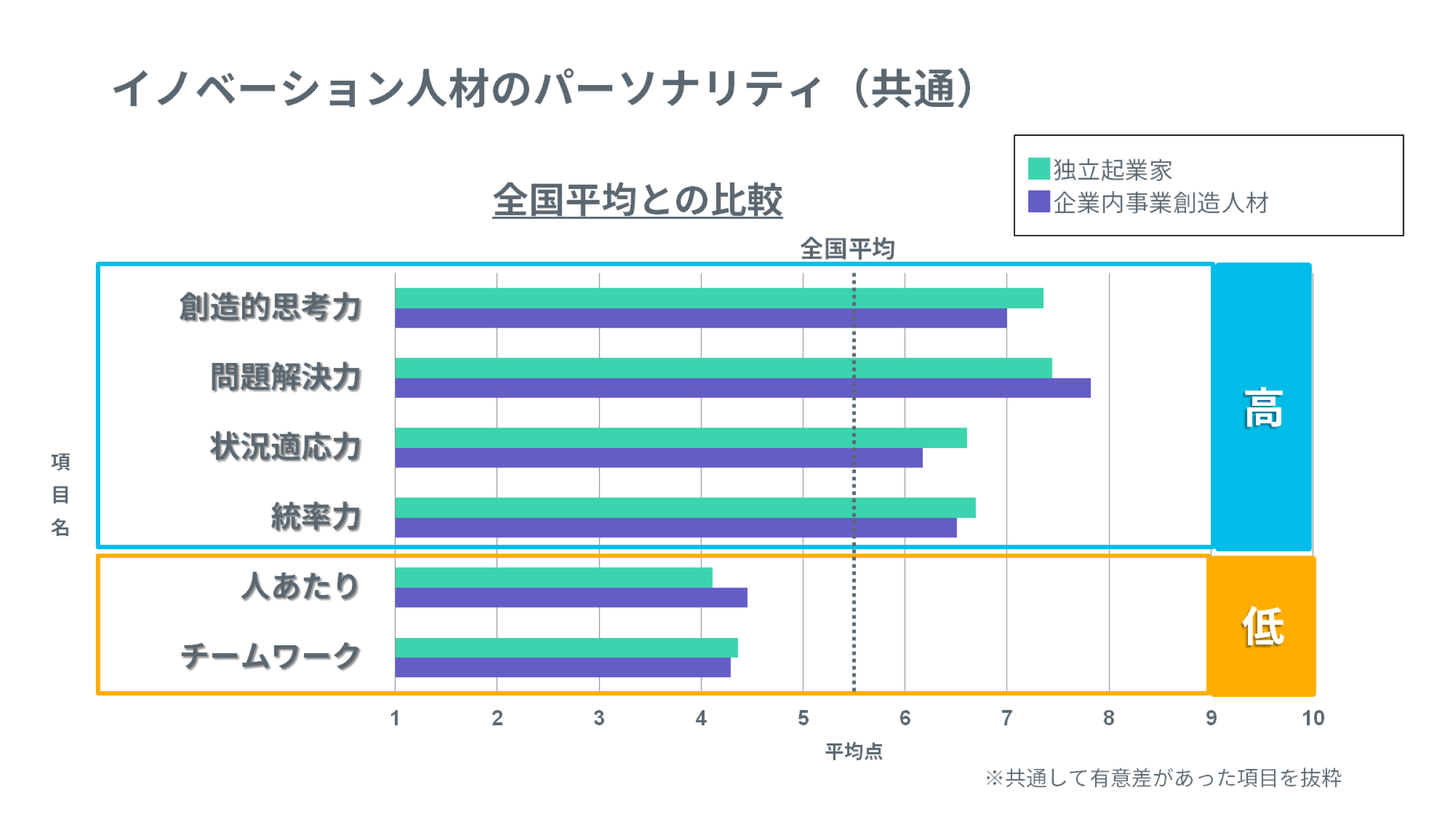

当社は2016年にイノベーション人材の行動特性を明らかにするため、パーソナリティ検査OPQを用いて定量化する研究を行いました。この研究では、イノベーション人材を「独立起業家」及び「企業内新規事業創造人材」と定義しました。研究概要は以下の通りです。

【調査期間】2015年~2016年

【対象】

①独立起業家 36人

②企業内新規事業創造人材 179人

(メーカー6社64名、商社1社41名、金融1社34名、通信1社14名、サービス5社13名、メディア1社7名、IT4社6名)

【結果】

●イノベーション人材は共通して、

‐論理的かつ新たなアイデアを発案するのが得意(問題解決力+、創造的思考力+)

‐環境変化に強い(状況適応力+)

‐協調性は低いが、強いリーダーシップを発揮する(人あたり‐、チームワーク‐、統率力+)

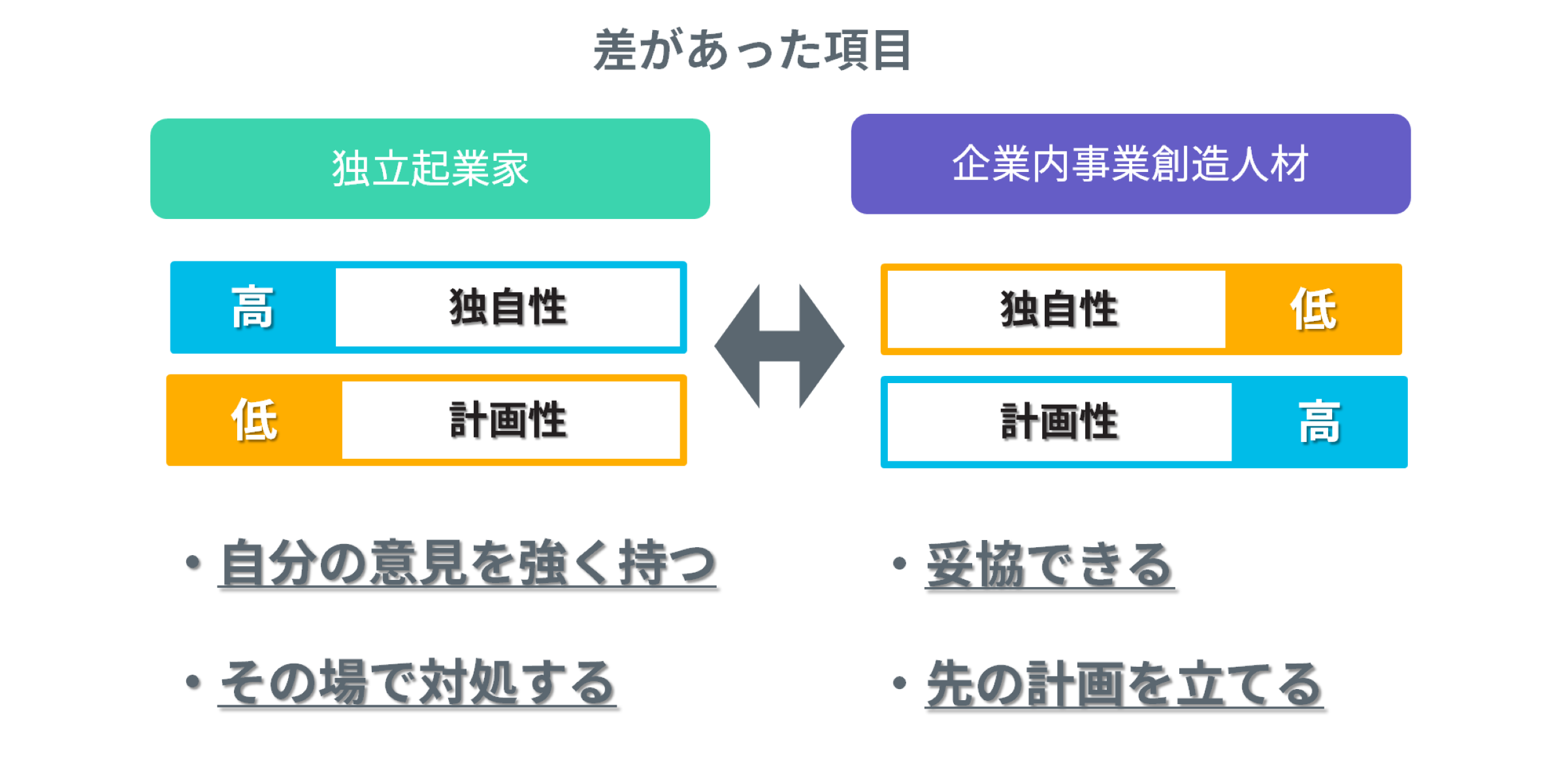

●独立起業家と企業内新規事業創造人材を比較すると、

‐独立起業家は自分の信念がより強く、目の前のことに取り組む(独自性+、計画性‐)

‐企業内新規事業創造人材は妥協ができて、より長期的なスパンで物事を見る(独自性‐、計画性+)

イノベーション人材の発掘・活用にむけて

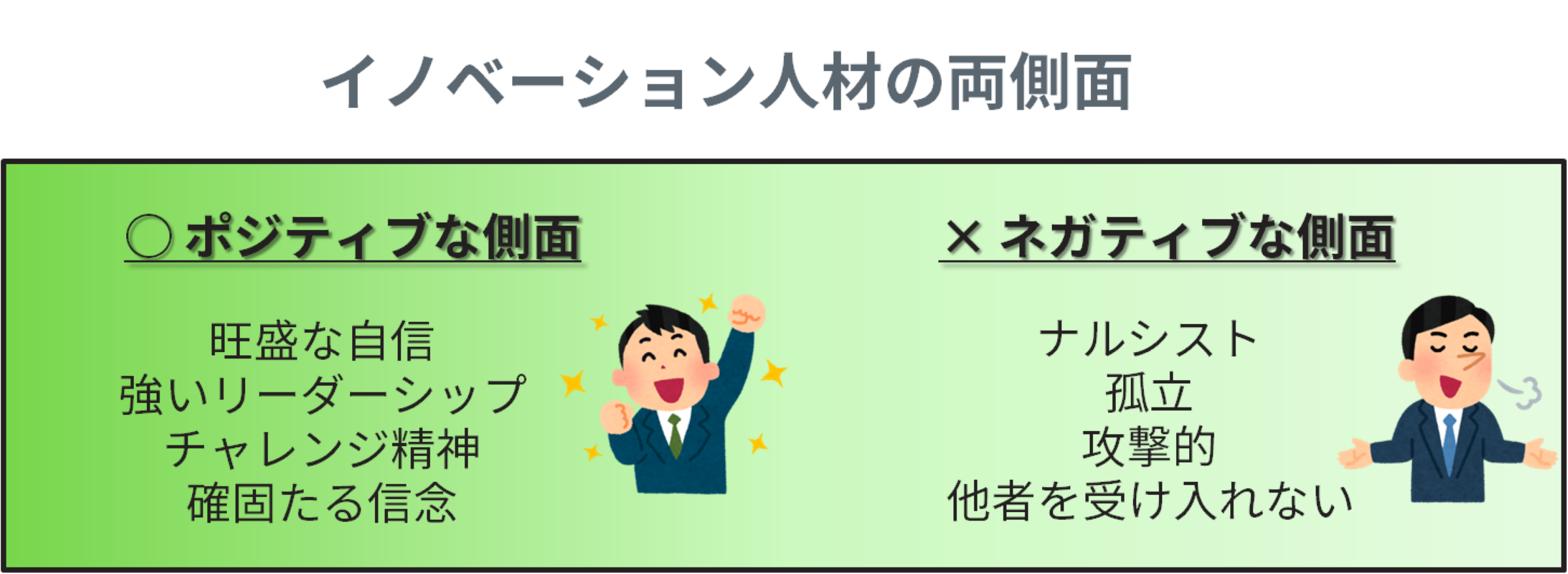

研究結果から、イノベーション人材は共通する強い特徴を持っていることが分かりました。この特徴は、「とても優秀である」というポジティブな見方で捉えられる場合もあれば、ネガティブな見方をすることもできます。

これら両側面を理解することで、見過ごされていたかもしれないイノベーション人材を発掘、採用することができるかもしれません。

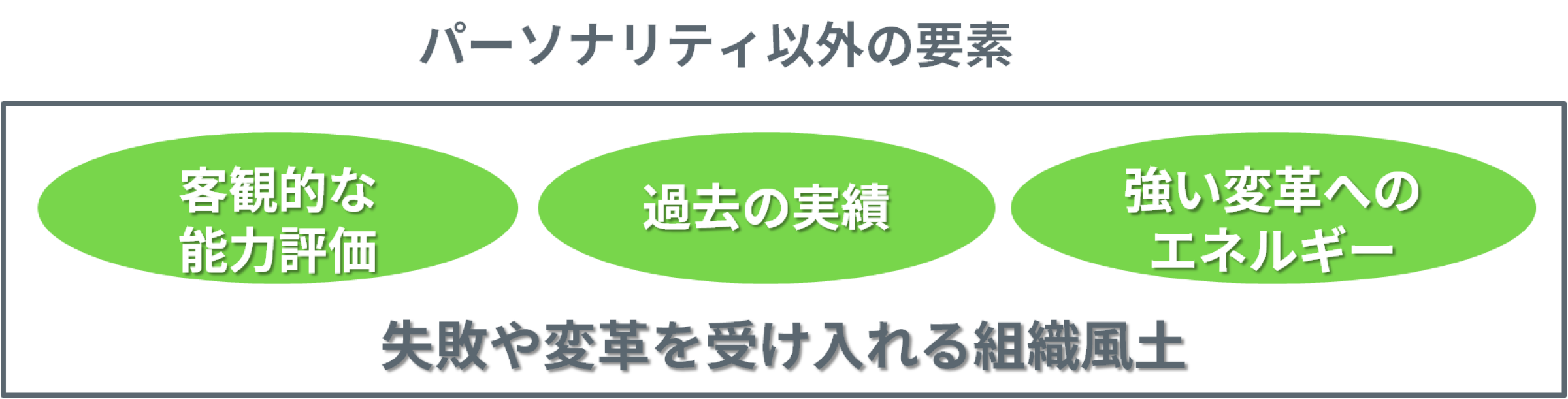

また、イノベーション人材のポテンシャルはパーソナリティだけではなく、他にも重要な要素があります。知的能力を含めた能力評価も重要ですし、実際に改革・変革を起こした過去の実績の有無も関係するでしょう。また、今あるものを変えていきたい、という強いエネルギー、ある種の使命感や意欲を本人が強く持っているかも重要です。最後に、いくらポテンシャルを秘めていても、それを発揮できる環境がないと結局イノベーション人材を活かしきれません。失敗を許容できる環境、また変革を受け入れられる組織風土でこそ、イノベーション人材のポテンシャルが顕在化します。

人と環境の両面からイノベーションを生み出す組織づくりが必要と言えるでしょう。

※引用文献:石橋 加奈子・堀 博美(2016)新規事業創造人材の行動特性に関する一考察 産業・組織心理学会 第32回