ジョブ型採用

昨今、ジョブ型雇用を前提とした採用として「ジョブ型採用」というキーワードが登場しました。ジョブ型雇用に関してはコラム「日本のジョブ型雇用議論に関する雑感」も参照ください。ジョブ型雇用を日本経済団体連合会(経団連)では以下のように定義しています。「特定のポストに空きが生じた際にその職務(ジョブ)、役割を遂行できる能力や資格のある人材を社外から獲得、あるいは社内で公募する雇用形態のこと」

中途採用の多くは従来からジョブ型採用に近い形態となっていましたが、多くの会社の新卒採用は日本固有の形態であるメンバーシップ型雇用を前提とする新卒一括採用となっています。ところが、その新卒採用にもジョブ型採用の波が押し寄せてきており、2021年5月に文部科学省が「ジョブ型研究インターンシップ(先行的・試行的取組)実施方針」として大学院生を対象としたジョブ型インターンシップに関する指針を策定・公表しました。

新卒一括採用の多くは「総合職」としての採用です。総合職として入社した社員とは職務(ジョブ)と働く地域を特定した雇用契約を結んでいないため、組織の方針や都合により自由に社員を動かすことができます。幅広い職務を経験させることができるためゼネラリスト育成に向いている仕組みです。総合職を採用する多くの会社が、新入社員に複数の職務を経験させた後、組織の状況、本人の希望・適性をふまえて担当する事業や部門を決めています。

一方で、専門性を持たない未経験者を長期間かけて幹部へと内部育成する仕組みは社内で有用性の高い知識やスキルを向上させるものの、VUCA時代の求められる技術やスキルを素早くアップデートし続けるのに適した環境ではなく、経営環境の変化に適応できないという問題が生じています。このことがジョブ型採用に関する議論が始まった理由の1つでもあります。ジョブ型雇用の導入がその特効薬となり得るかどうかは不明ですが。

採用の目的と評価すべきこと

あらゆる業種のビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化していますが、「組織に定着し、組織の利益に貢献する人材を採用する」という採用の根本的な目的は今も昔も変わっていません。採用選考時に評価すべき点として、組織適性と戦力適性の2つが挙げられます。

<組織適性>

定着性に影響する適性です。応募者の志望動機、会社で実現したいこと、印象などを確認し、評価者の主観(一緒に働きたいか)によって評価します。

能力を基準とするのではなく、意欲源や価値観が自社になじむかどうかを基準に評価します。組織適性の評価には構造化された客観的評価手法を用いるより、多くの一緒に働く社員が「うちの社員らしさ」を主観的に評価をするやり方が向いています。

<戦力適性>

戦力(パフォーマンス)に影響する適性です。採用しようとしている職務を遂行するために必要とされる能力(コンピテンシー)を評価します。

会社や職務が変わればそこで求められる能力も変わるため、採用基準となる能力項目とその水準が変わります。戦力適性の見極めは、あらかじめ職務で必要とされる能力を定義し、その能力を評価するための証拠となる情報をエントリーシートや履歴情報、面接、グループ討議などから収集し、客観的に評価します。

戦力適性は職務が特定されているほど明確に定義できるためジョブ型採用になじみます。職務が特定されていない総合職採用では基準の設定が難しく、結果として仕事をする上ですべての人に求められる能力や特徴(自主性、論理的思考力、リーダーシップ、チームワークなど)が多くの企業の採用ホームページに「求める人物像」として記載されています。多くの会社が類似した「求める人物像」が掲げているため、応募学生が面接でアピールする長所や経験が画一的になったり、特定の人材が多くの企業で評価されたりといった弊害が生じています。

また、企業側でも、現在の掲げている求める人物像がいつ、どのように作成されたのかを知らなかったり、求める人物像と実際の選考における評価基準が関連していなかったりする状況に手を打たず、採用選考を行ってしまっているケースも多いようです。

採用活動の複線化

ジョブ型雇用を前提とするジョブ型採用の導入は採用だけを切り離して考えることはできません。自社の雇用システム全体(組織人材戦略、人事制度、組織風土、従業員マインド)を転換させていく必要があるため、今度どのように広がっていくか不透明です。しかし、メンバーシップ型雇用システム(新卒一括採用、ゼネラリスト育成、終身雇用、定年制)では必要な人材を確保することが難しくなっている企業が出てきているのも事実です。近年、「コース別採用」を導入し、コースごとにそれぞれの要件を定義し、各要件に見合った選考プロセス、評価基準で選考している企業も増えてきています。これにより、適材適所を実現し、人材の多様性を確保することができるようになります。

人材要件の設定についてお悩みの場合は是非当社までお問い合わせください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。今回は、インタビュー手法を用いた基準作成について解説します。

人材要件定義とは

人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、アセスメントを用いた統計分析とインタビューによる人材要件定義を数多く行っています。アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。他方、インタビューは、自社の業務に沿ったオリジナルコンピテンシーの作成や、将来必要とされる人材像の加味など、柔軟性の高さがメリットとしてあげられます。

インタビューの4つの技法

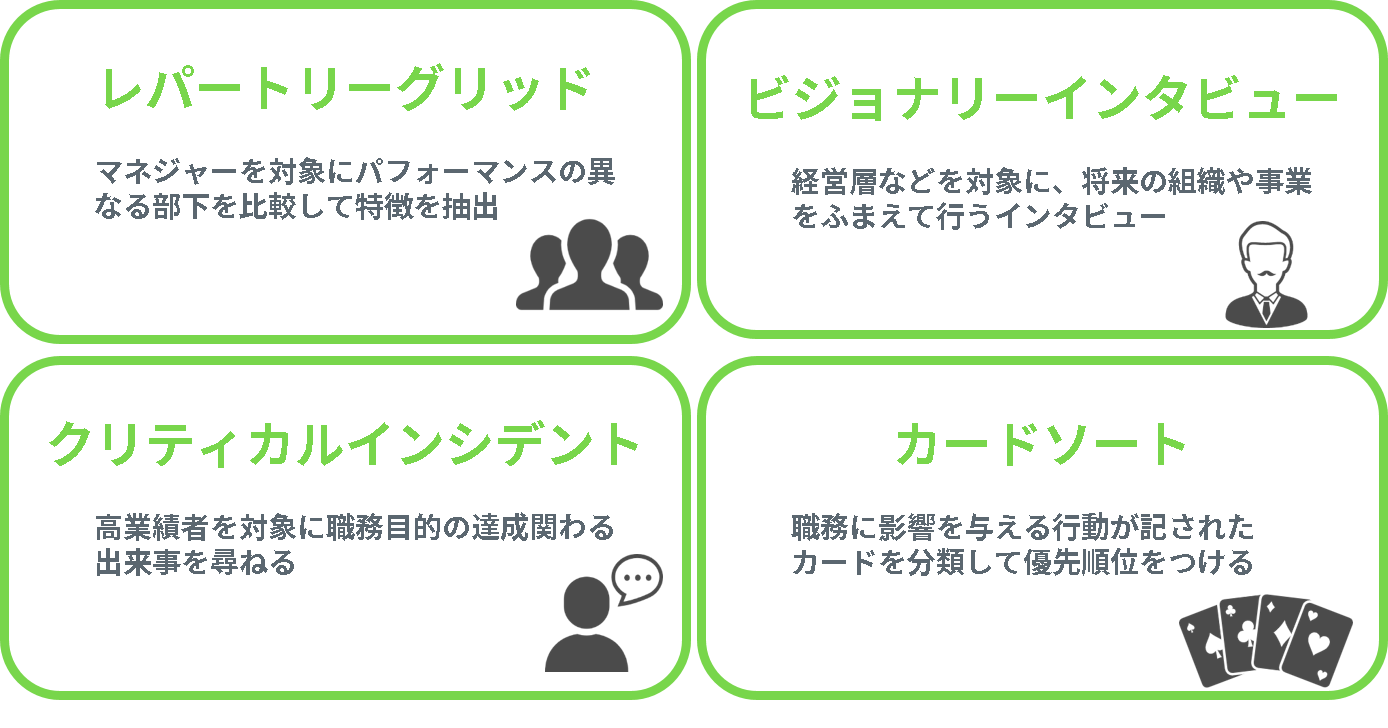

インタビューの代表的な4つの技法をご紹介します。1.レパートリーグリッド

対象職務の優秀な人とそうでない人を分ける特性を明らかにします。インタビューは、高業績者・低業績者をともによく知っており、比較できる立場にいるマネジャーに対して行います。現職者同士を比較し、その違いを説明してもらいます。このステップを繰り返し様々な組み合わせで比較することで、優れた職務遂行に必要と考えられる特徴を引き出します。

2.ビジョナリーインタビュー

社長やボードメンバーを対象に行うインタビュー手法です。未来の事業戦略やミッションを聞きながら、組織内にいる人たちに求められる行動を整理します。組織の将来の方向性などの情報を収集することで、経営環境の変化を考慮した基準作成が可能です。

3.クリティカルインシデント

ハイパフォーマーを対象に職務目的の達成に関わる重要な出来事について尋ねるインタビューです。日常的な業務ではなく、あまり起こらないが非常に重要な出来事が対象になります。職務目標の達成に関わる行動を詳しく掘り下げることで、必要とされる要件を明らかにします。個々に異なる出来事を深掘りすると職務が浮き彫りになってきますが、対話の中の手がかりや仮説を臨機応変に追う柔軟性と高いインタビュースキルが求められます。

4.カードソート

この技法は、職務遂行に影響を及ぼす行動が網羅的に記されたカード(「コンピテンシーカード」)を用います。このカードを使って、対象職務における成功に「必要不可欠」/「望ましい」/「あまり関係しない」/「全く関係しない」か、いずれかに分類します。この技法のメリットは、比較的単純かつ簡便に実施できる点です。インタビューされる人もカード化されているコンピテンシーの優先順位をつけるだけで、様々な行動概念を自ら表現する必要がありません。

コンピテンシー作成のポイント

コンピテンシーの作成にはいくつか重要なポイントがありますが、中でも失敗しやすい重要点を2つお伝えします。- 行動指標として落とし込まれていること

- 測定可能なこと

人材要件は定義そのものが目的ではありません。基準として様々な判断が行えるよう、具体的な行動に紐づいたコンピテンシーであること、それを評価できるような仕組みをあわせて設けることが重要です。

当社では、人材要件定義サービスやそれを自社で実施するための研修プログラムを提供しています。インタビューを用いた要件定義に興味のある方はダウンロード資料をご覧ください。また、人材要件サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。 私はコンサルタントとして5年間小売業界のクライアント(中でも主に店頭販売を主とする企業)を担当してきました。タレントマネジメントについて幅広くご支援していますと、多くの企業で共通する課題が見受けられます。本コラムではそれらの課題および各社の取り組みをご紹介します。

小売業におけるよくある人事課題

今回取り上げるよくある課題は2点です。①新卒新入社員の早期退職防止

②優秀な店長の効果的な育成

①新卒新入社員の早期退職防止

早期退職の一因として、「現場の販売員がどのような能力を活かして成果を上げているかを会社がわかっていない」ことが挙げられます。店頭販売は接客業なので、不特定多数のお客様に不快な思いをさせず接することが求められるため「人あたり」が重視されます。しかし、実際の現場で働いている販売員が活かしている能力は人あたりだけではありません。そして、人あたり以外に求められている能力が何かを捉えることが出来ていない場合、採用の応募者に対して仕事に求められる能力を正しく伝えることができず、応募者を正しく選考できず、結果としてミスマッチに繋がってしまいます。

②優秀な店長の効果的な育成

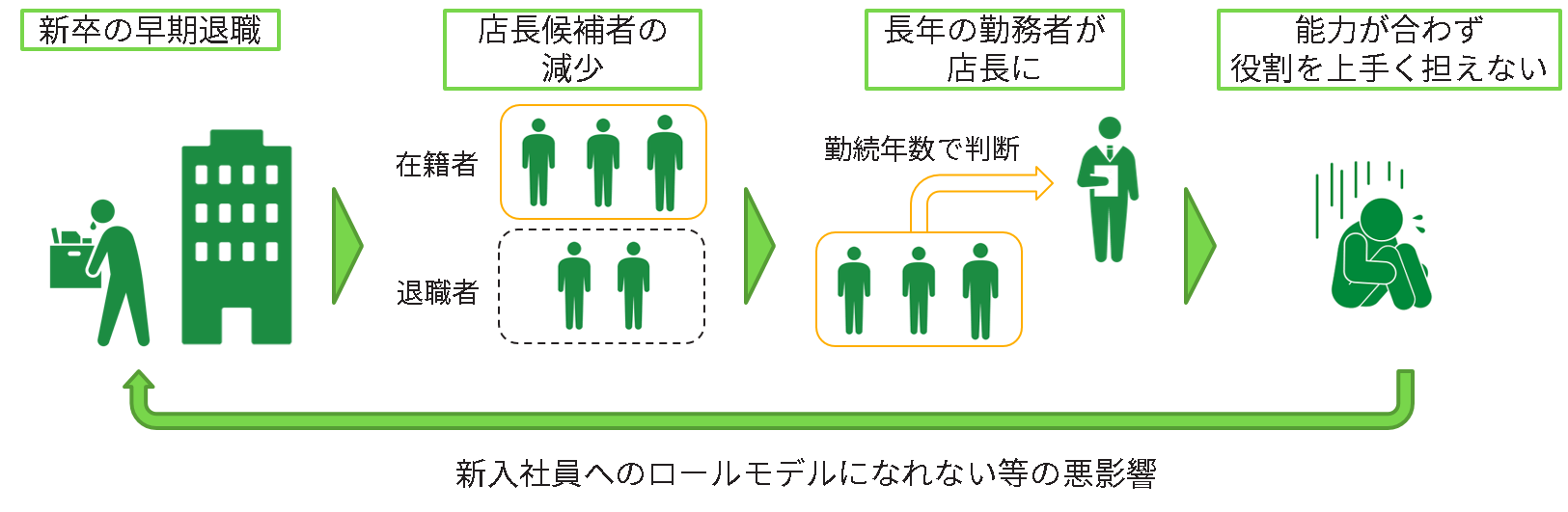

店長育成がうまくいかない要因の一つは、店長と販売員の求められる能力が大きく異なることです。販売員には個人としての販売能力が重要ですが、店長には店舗の売上目標達成、キャンペーンの促進、メンバーの管理を行うためのマネジメント能力が求められます。店長は重要なポジションであるにもかかわらず、販売員を店長へと計画的に育成する仕組みやアセスメントを用いて店長としてのポテンシャルを客観的に評価した上での昇格を導入している企業は少ないというのが実情です。また、店長候補となってもライフイベントのため転勤できない社員が多く、結果的に同じ店舗で長く勤めている人が店長となっています。そのため販売員として活躍していた人が店長になって伸び悩むといった状況が頻発しているのです。

新入社員が早期退職することで、店長候補者が減少し、勤続年数による店長昇格が行われ、役割を果たせない店長が増加し、部下である新入社員が早期退職するという負の循環が発生しています。

各社の取り組み

これらの人事課題に対する各社の取り組みをご紹介します。①早期退職者を減らすために行った新卒採用の改善

この企業は、新卒採用の採用基準と選考方法を見直すことで、早期退職者の減少に成功しました。

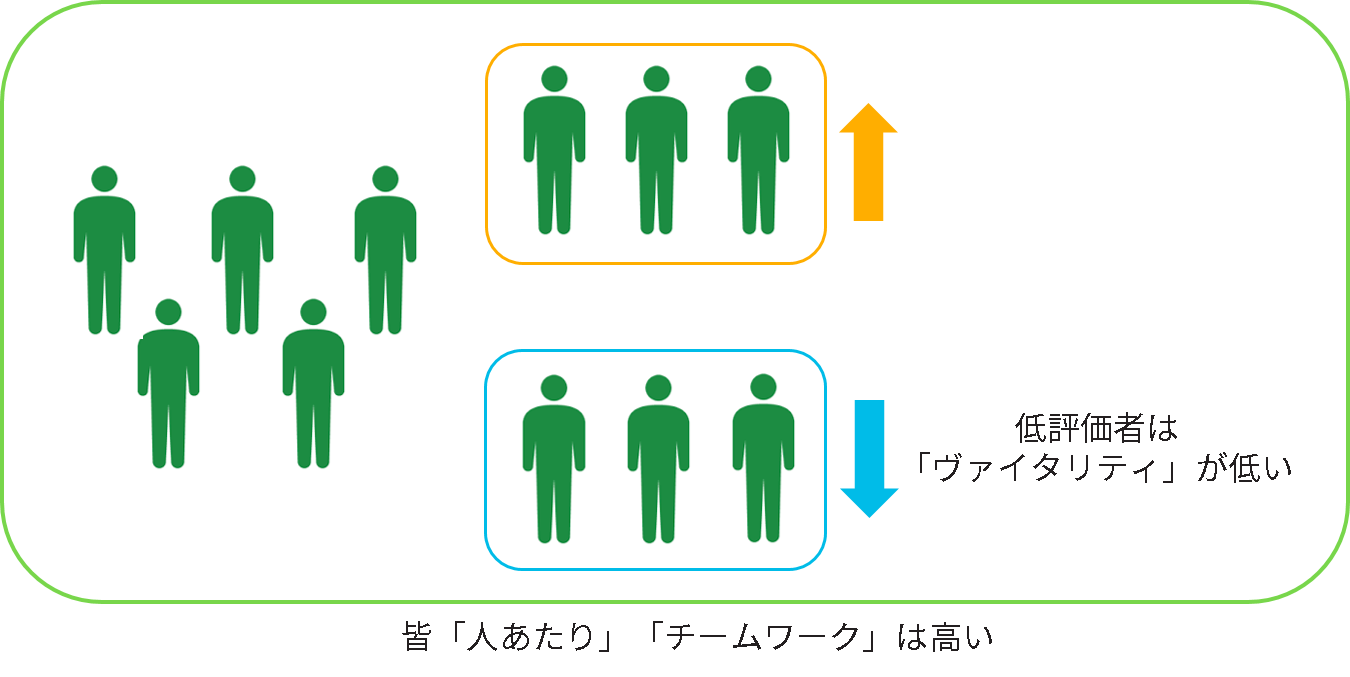

採用基準の見直しのため、高評価者のコンピテンシーを特定するための調査を実施しました。この調査では、全販売員にパーソナリティ検査を実施し、販売実績に基づく評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。調査の結果、全体的に「人あたり」と「チームワーク」は高く、高評価の人ほど「統率力」が高く、低評価の人ほど「ヴァイタリティ」が低い傾向が確認できました。売上目標を達成するためには、ハードワークに耐えうるエネルギーと顧客に積極的に働きかけるための影響力が必要でした。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。② 優秀店長の育成

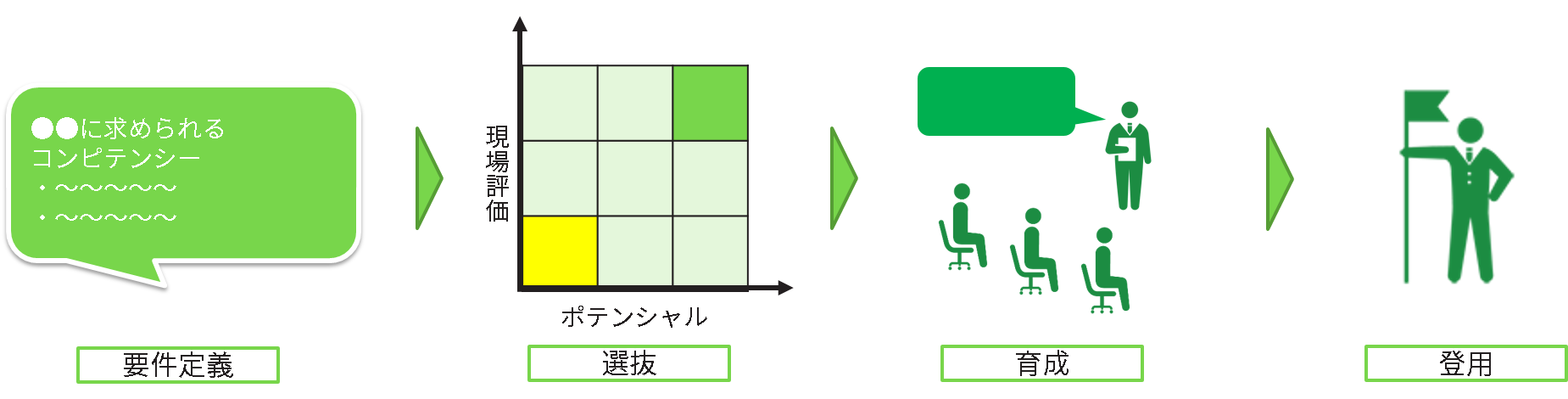

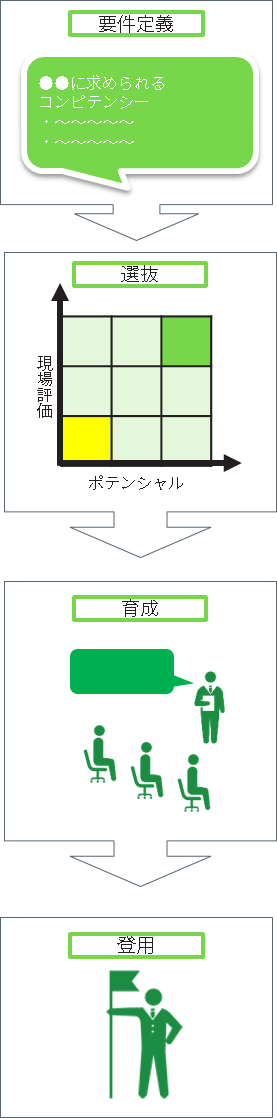

この企業は、店長を計画的に育成するために次期店長選抜育成プログラムを導入しました。このプログラムは、店長の人材要件定義、候補者の選抜と育成、店長への登用を含む一連の取り組みです。

店長職の人材要件定義では、全店長にパーソナリティ検査を実施して、評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。

選抜においては、販売員の中から評価と転勤可否、コンピテンシーポテンシャルを考慮して店長候補者を選びます。育成は座学と実践で行います。実践では一時的に店長の役割を体験できる業務を割り当てることにより、経験による学習を促します。そして十分な実践訓練を積んだ人を店長に登用します。

おわりに

各社ごとに、求められるコンピテンシーの重要度、適切な育成と登用は異なります。特に求められるコンピテンシーは商品やサービス、顧客層などにより変化しますので、ぜひ読者の皆様も自社の調査をしてみてください。 小売業はコロナ禍の影響を強く受けました。インバウンド消費の獲得をビジネスの中心に据えていた企業の損失は計り知れません。一方でDXにより急成長を続ける企業もあります。今後は他社とのコラボレーションが促進され、ビッグデータの活用により、消費者の私生活まで入り込み、来店せずとも個に合わせた提案をする新たな価値の提供が求められるでしょう。我々は今後も顧客企業の発展に貢献していきます。 未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

どのように測定するか

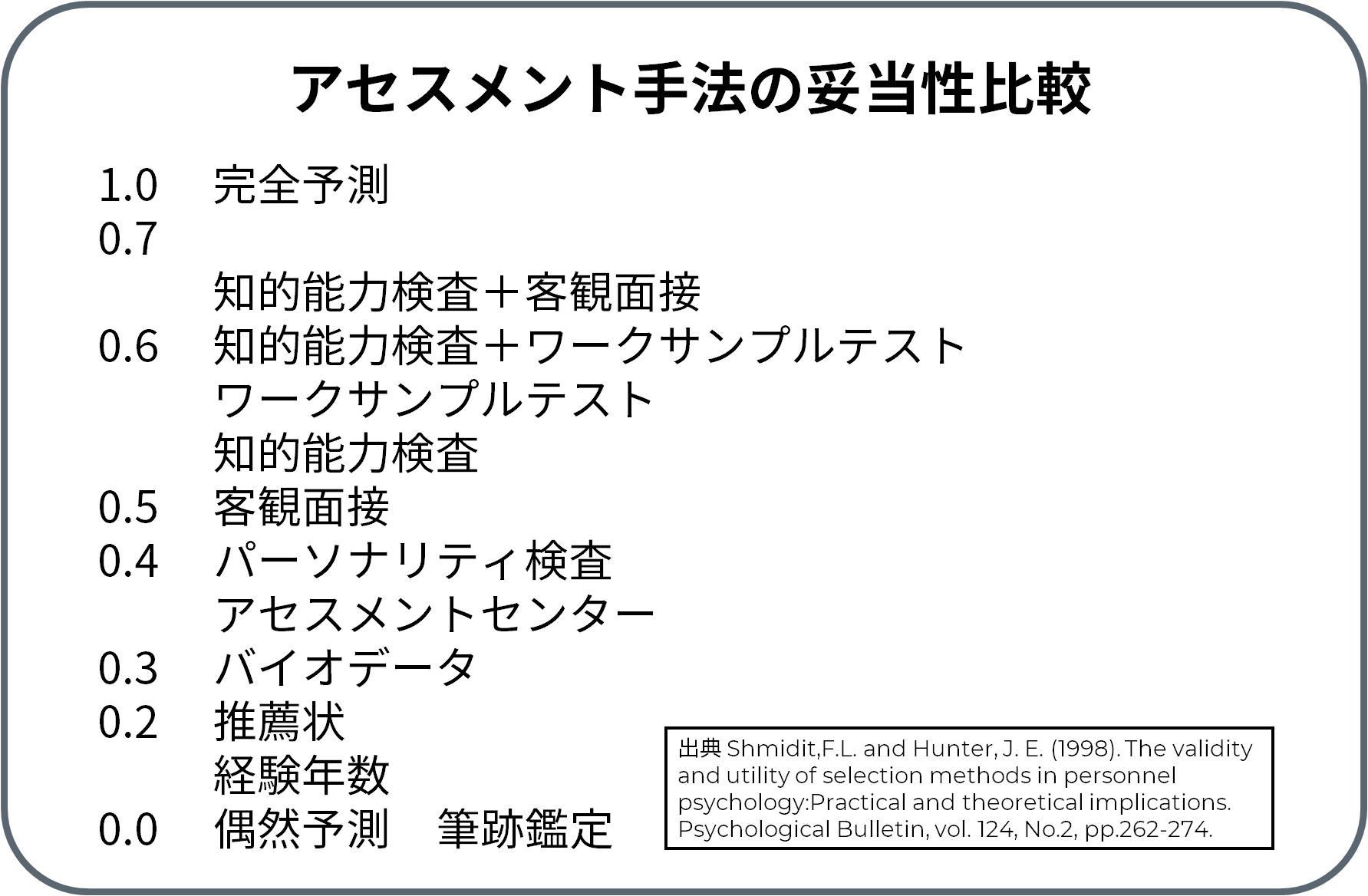

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。