選抜に使える面接時間が短くなった今、効率的に面接を進めるカギはエントリーシート、適性検査結果などの面接参考資料にあります。今回は、面接参考資料を活用するメリットと確認ポイントをご紹介いたします。

面接参考資料を活用するメリット

エントリーシートや適性検査結果を読み込むことで、応募者の人物像を事前にイメージすることができます。人はよく知らない相手の属性(学部やサークルなど)を見て性格を推測してしまうことがあります。例えば運動部は快活、文化部は物静か、などです。しかし、面接参考資料を読むことで応募者個人のパーソナリティを認識し、適切な仮説を持つことができます。その結果、限られた面接時間で質問すべき内容を事前に検討できます。また面接場面ではあれもこれもと確認したくなるものですが、確認事項の優先順位もあらかじめ決めておくことができます。

面接参考資料を用いれば、ぶっつけ本番で面接時間を迎えるよりも、より焦点を絞った情報収集が可能となるのです。

エントリーシートの確認ポイント

ポイントは大きく3点です。①評価基準に関連する記述を探す

ここで記述されたエピソードを主に深掘りし、確認したい能力あるいはポテンシャルの高低を確認してください。

評価基準に関連する記述が見当たらない場合は、本人のアピールポイントを事前に把握した上で、面接で自己PRを聞きましょう。自社の評価項目に関連しそうなエピソードが無いか確認しつつ、評価項目に関連する質問を投げかけてください。

②表現が曖昧になっている部分を探す

例えば「多くのメンバーを説得した」とだけ書かれていたとします。多くの、とは具体的に何名でしょうか。人数によって説得の難易度に差があります。本人の成果を過大評価、また過小評価しないためにも、背景情報はできるだけ具体化させることをお勧めします。

③違和感をもつ点や、より深く質問したい内容を探す

本人は分析力をアピールポイントとして掲げているがそれらしきエピソードは見当たらない、などの状況があれば、面接の中で本人に質問してみると良いでしょう。

また、本人はアピールポイントにしていないけれども、掘り下げれば立派な強みとなりそうな内容というものもエントリーシートに記述されていることがあります。そうした内容がありそうな場合は、ぜひ面接の場で積極的に確認してみてください。

適性検査結果の確認ポイント

続いて、適性検査結果を面接前に確認する際のポイントをお伝えします。こちらも、評価基準に関連する尺度得点を確認します。適性検査の項目と評価基準が必ずしも合致しない場合、相対的に得点が高い/低い尺度を確認し応募者の特徴を掴みます。ここで、適性検査の結果得点別の質問の観点についてお伝えします。

高得点、つまり本人の強みである尺度については、ぜひ面接で「その能力が本当にあるのか、うぬぼれではなく高いのか」を確認するための質問を投げかけてみてください。

また反対に低得点、つまり本人の弱みとなりうる尺度については「自社の基準ラインに到底及ばないくらい低いのか、自社としては問題ないラインなのか」を確認してみてください。

つまりどちらの場合でも、各能力のレベル感を正確にとらえるための質問をする必要がある、ということです。

おわりに

属性等によるバイアスを補正し、事前に仮説が持てれば、短い面接時間で何を確認すべきかがわかります。面接時間を効率的に使うためにも、ぜひ上記ポイントをもとに面接参考資料をご活用ください。 採用活動において面接を行わない企業はありません。しかしながら、過去の面接に関する研究が示す通り、面接は極めてバイアスがかかりやすい評価手法であり、構造化されていない場合の面接の妥当性は驚くほど低いとされています。面接官の役割は多様ですが、その中でも重要な役割の一つが応募者の評価です。応募者の能力や適性を客観的に評価し、最適な候補者を選び出すことが求められます。しかし、主観的な評価や個人の好みに基づく判断は、公平な評価を阻害するおそれがあります。そのため、面接官は客観的な評価方法を身につけることが必要です。以下に示す4つのステップを実践することで、面接官は評価の客観性を向上させ、優れた候補者を選び出すことができます。どの能力を評価すべきか、それはどのような質問で測定すべきか、面接の構造化は既に行われているものと仮定して、面接官が意識すべきポイントを整理しています。

客観評価のための4つのステップ

【ステップ1:観察】面接では、応募者の様々な側面を注意深く観察することが不可欠です。身だしなみや態度、表情、コミュニケーションの仕方など、観察すべきポイントは多岐にわたります。また、適切な評価のためには、面接中の振る舞いだけでなく応募者の過去の経験を情景が目に浮かぶくらいまで引き出すことが求められます。時には、応募者を特定の状況においてみて、反応を観察する手法も有効です。例えば、ストレス耐性や問題解決能力を測る質問への応答などです。観察によって、客観的な評価の基盤を作ることができます。

【ステップ2:記録】

人の記憶は驚くほど曖昧です。特に新卒採用で1日に10名近く面接するような場合、最後の面接を終える頃には最初の応募者のエピソードを思い起こして評価するのは困難でしょう。そのため、観察した内容は、面接中にメモや記録として残すことが非常に重要です。記録を取ることで、後で振り返ることができるだけでなく、候補者同士を比較する際にも大いに役立ちます。発言の内容や態度など、具体的な情報を詳細に記録することを心がけましょう。ただし、応募者の言動と面接官が感じた事は分けて書きましょう。面接官が感じたことだけが書かれた記録を目にする機会が多くありますが、どの情報からそのような判断をしたか分からないケースがほとんどです。感じたことは重要な情報の一つですが、客観的な評価においては事実情報を正確に記録することが何よりも大切です。

【ステップ3:分類】

次に、記録した評価根拠を、事前に定義した評価項目ごとに整理します。収集した応募者の情報がどの評価項目を支持するものなのかを検討し、それに基づいて情報を分類していきます。こうすることで、根拠が明確に説明できる評価項目と情報が不足しがちな評価項目とを区別できます。この段階で、自分の面接において情報を効果的に収集できた評価項目と、見逃しがちな評価項目に気づくことができるでしょう。

【ステップ4:評価】

評価項目ごとに分類された情報を眺め、評価段階を検討します。具体的な判別指標と評価段階の関係が明確に定義されている場合は、その指標を用いて応募者の情報を分析し、評価段階を決定します。判別指標が存在しない場合は、応募者の能力を評価するためのプラスとマイナスの評価根拠をバランス良く考慮して評価します。プラスの評価根拠が充実している場合、高い評価が適切です。逆に、プラスとマイナスが拮抗している場合は、中程度の評価を選択することになります。

いずれのアプローチを採用するにせよ、客観的なデータや具体的な記録に基づいて評価を行うことが大切です。これによって、公平かつ正確な評価が実現され、最適な候補者の選抜が促進されます。

活用のポイント

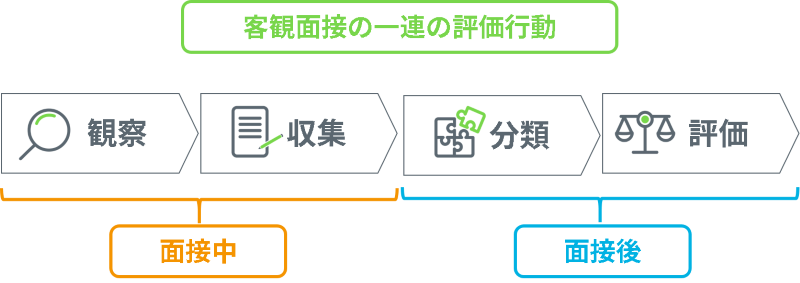

客観的に人を評価するための4つのステップをご紹介してきましたが、これらのステップを面接で活用するために重要なポイントがあります。それは、面接の最中に行って良いのは「観察」と「記録」のみであり、一方で「分類」と「評価」は面接が終わってから行うべきであるという点です。この考え方の背景には、面接中に「評価」してしまうとバイアスがかかりやすくなってしまうという理由があります。仮に、面接中で応募者を肯定的に評価すると、面接官はその後の対話で肯定的な質問を増やし、好意的な情報を記録しやすくなる可能性があります。心理学の実験でもこれが示されています。

面接中は「観察」と「記録」に集中し、判断は留保することが客観的な評価を行う上で重要なポイントです。これを念頭に面接に臨んでみてください。

おわりに

面接における客観的な評価のポイントをご紹介しましたが、このフレームワークは人事評価の場面などでも有用です。応募者の個性を公平に評価し、自社に最適な人材を見極める際の一つの指針としてご活用いただければ幸いです。 Googleアメリカ本社では優れた人材の採用のために、さまざまな検証を行い、自社の採用をブラッシュアップしました。それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

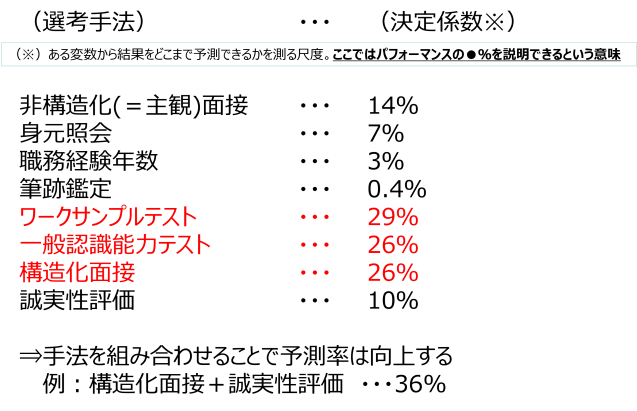

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究

客観面接とは

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

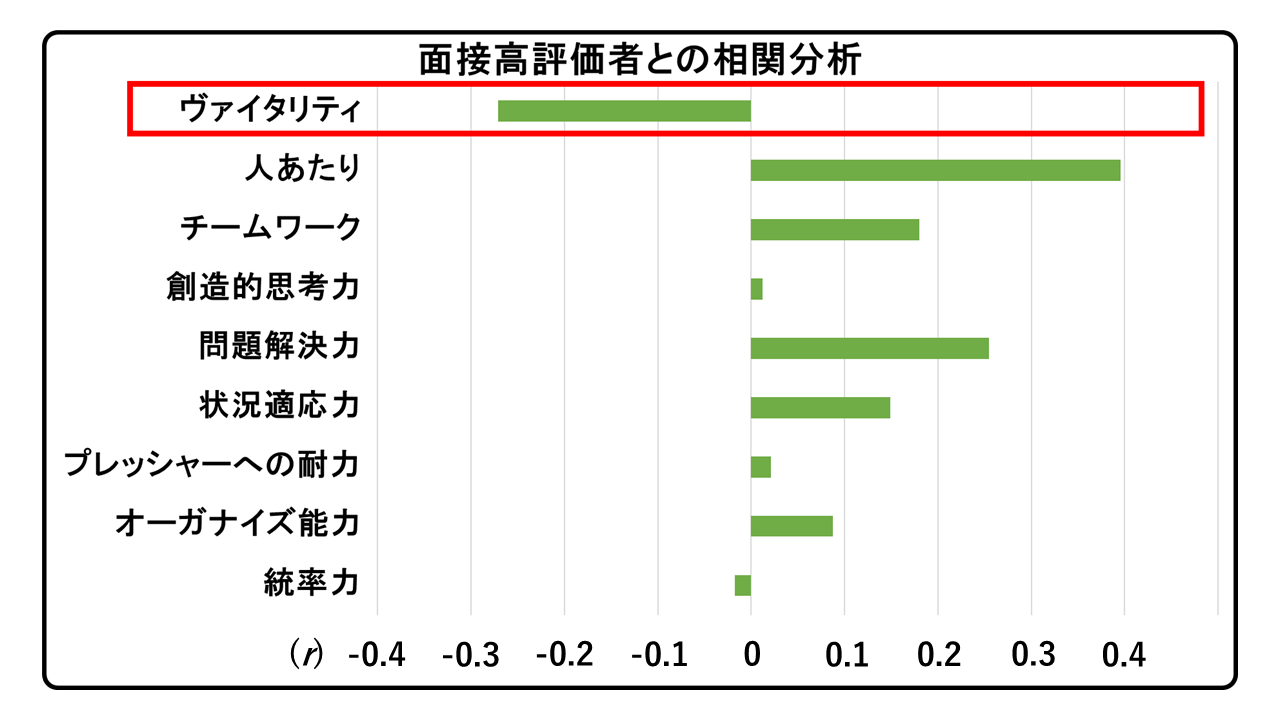

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 採用選考においてほとんどの企業が取り入れている面接手法。広く知れ渡る一般的な手法のため、十分な経験や知識のない人も安易に面接官として動員されるケースもあります。会社が掲げる採用要件を満たすか否かを判断する重要な選抜手法である面接を担う面接官には、本来、十分な事前準備や訓練が必要です。今回のコラムでは、客観面接における基礎知識をお伝えします。

客観面接とは

客観面接は、評価項目とそのレベルを定義した上で、評価軸に照らし合わせながら行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接時に収集された証拠によって評価がなされます。よって、評価目線が統一されるため、面接官ごとに大幅に評価が異なることは発生しづらい手法です。対して主観面接は、面接官の主観的判断、いわば好き嫌いによって評価が決まる面接手法です。同じ応募者でも面接官Aでは合格、面接官Bでは不合格ということが往々にして起こります。客観面接を実現するためには、面接官が観察→収集→分類→評価という手順で評価を行うことが重要です。まずは面接での受け答えをよく観察し、評価情報となる証拠を収集していきます。面接時間に行うのはここまでです。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らし合わせて分類し、最終的に評価レベルを判断します。数十分の面接時間の中で評価まで下してしまう面接官も多いですが、客観面接では評価に足る情報収集までが面接時間に行うべきことです。

客観面接のための質問ヒント

客観面接を行うためには、適切な情報を引き出すために効果的に質問をしていく必要があります。以下のような質問が有効です。・オープン・クエスチョン

「はい」か「いいえ」、もしくは一言答えるだけでは終わらない質問のことです。多くは5W1H(誰が、何を、いつ‥など)を尋ねることで様々な話題を引き出せます。

・掘り下げる質問

1つの話題についてより深い情報を求める質問です。具体的な情報を引き出し、詳細を明らかにするために重要です。「〇〇についてもう少し詳しく話してください」などの拡大する質問、「チームでのあなたの具体的な責任は何だったのですか?」などの明確化する質問などがあります。

面接官のバイアス

面接官が評価をする際、陥りやすいバイアスについて述べます。・第一印象

最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。面接は最初の4分で評価を下しやすい、という研究結果もあります。面接の冒頭に笑顔でハキハキと自己紹介をした応募者の印象から、能力評価や総合評価を高くつけてしまう例などが挙げられます。

・ハロー効果

ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その判断や評価を他の特性や行動にも一般化することを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると評価してしまうなどです。

・ステレオタイプ

特定のイメージを抱くグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、イメージから評価を下して評定を歪めてしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツを一生懸命やっていたので、粘り強くストレスに強い」と判断するなどです。

客観面接のために採用担当者が準備できること

客観面接は面接官の力量に左右されますが、事務局である採用担当者が面接の精度向上に貢献できるのは以下3点です。1.面接官の選抜

客観面接には技術が必要です。そのため面接官にも適性が存在します。思い込みの強い人、応募者の言うことをなんでも鵜呑みにしてしまう人などは、フラットに情報を収集して評価を行うことが難しいため、客観面接にはあまり向いていません。模擬面接などをして事前にチェックをしてみてください。面接経験者の場合は、過去の評価結果などを振り返り、極端な傾向がないか確認することをおすすめします。

2.面接評価シートの整備

評価シートには、面接の評価項目、定義、レベルなどの指標を明示し、主観的な評価が入りづらい設計にします。評価結果のみを残すようなシートではなく、メモ欄などを設けてその根拠を残せるようにすることが望ましいです。

3.面接官の教育

面接官には、事前に面接に関する必要な情報(面接官として望ましい態度、聞いてはいけない質問、面接の具体的な目的、評価項目、評価シートの記入方法など)を説明します。業務で忙しい面接官への配慮から、資料やマニュアルを用意して事前配布のみとする企業も多いですが、客観面接を理解しその技術を習得するためには事前トレーニングが必要となります。上記のような説明だけでなく、模範となる面接映像を視聴したり、模擬面接を行って実際に体験したりすることで、客観面接のポイントや自身の面接官としての傾向などへの理解が深まります。最近ではオンラインで研修を実施する企業も増えており、効果的・効率的な面接官トレーニングを実施することが可能です。