このコラムでは、一連のレポートによって注目されている「人的資本経営」において、パーソナリティ検査をはじめとするアセスメントツールの有用性について考察しています。

その前に、まずは「3P・5Fモデル」について、その概要を整理してみたいと思います。

《3つの視点(Perspectives)》:人材戦略を策定するうえで重要な3つの視点。

視点1.経営戦略と人材戦略の連動

人材戦略は経営戦略に基づいて策定され、経営戦略と常に連動している。

視点2.As is – To be ギャップの定量把握

経営戦略を実行するための、人材戦略上のAs is(現状)とTo be(あるべき)のギャップが定量的に把握されている。

視点3.企業文化への定着

目指すべき企業文化が明示されるとともに、人材戦略の実行によって組織や個人の行動変容が図られ、定着する。

《5つの共通要素(Common Factors)》 :人材戦略を実行するうえで必要となる共通要素。

要素1.動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

経営戦略実行のために必要となる人材の質、量が可視化され、人材戦略の中で運用されている。

要素2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取組

多様な価値観、感性、専門性をもった人材からなる組織を実現する。

要素3.リスキル・学び直しのための取組

社員のスキルアップ・専門性の向上を、企業が支援し、人材戦略として組み込む。

要素4.社員エンゲージメントを高めるための取組

企業理念やパーパスを発信する、多様な個人の働き方に対応する、柔軟なキャリアパスを実現する、等。

要素5.時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取組

どこでも安心して働ける環境、制度、業務プロセスを企業が主体的に整備する。

人的資本経営における人材の役割

そもそも、伊藤レポートが提言する「人的資本経営」とはどのようなものでしょうか。従来、企業における人材の位置付けは、事業を営むための資源(Resource)でした。説明するまでもありませんが、HRとは(Human Resource)の略称です。

一方、人的資本経営では、人材こそが「企業の競争力の源泉」 であると定義し、人材を企業にとっての資本(Capital)と捉えています。 人的資本経営では、人材を企業の資本として活用し、成長させるものと位置付けています。人材に資金を投じることは、企業価値向上のための投資(Investment)であり、費用(Cost)という考えは当てはまらなくなります。

また、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営戦略に直結して企業価値の向上を担うバリュードライバーとしての役割を担うとされています。

人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性

一般論として、企業の資本は経営戦略に即して適切に運用され、定量的に評価できる状態にあることが求められます。人材もまた資本であるとすれば、企業にとって人材の定量把握は不可欠となるでしょう。この文脈を踏まえた上で、改めて人的資本経営におけるアセスメントツールの有用性について考えてみたいと思います。

1.人の特徴を定量的に把握できる

技能やスキルは、様々な資格や技能検定等によって比較的定量化しやすい項目といえます。一方、人の特徴はどうでしょうか。業務拡大によって新しい管理職を必要としているとき、どのように要件定義すべきでしょうか。

アセスメントツールは、人の特徴を定量的に把握することに秀でています。例えば技能やスキルと併せてパーソナリティ検査の結果が整備されていれば、自社に多い人材・少ない人材を把握することも、適所適材の配置配属にも役立ちます。アセスメントデータは、As is-To beギャップの定量把握にも、動的人材ポートフォリオの策定にも大いに有用な情報です。

2.能力開発に活用できる

人材戦略に基づく能力開発は、人的資本の価値向上をもたらすとともに、企業文化の変革にも寄与することが期待できます。

能力開発の対象が技能の習得だけでなく、コンピテンシーにまで及ぶ場合には、アセスメントツールによる定量的な測定が不可欠となります。また、事前・事後で測定を実施すれば、能力開発の効果検証も可能です。

3.多様性の担保に貢献できる

人材の多様性を図る指標としてよく例に挙げられるのは、性別や国籍、年齢などといった属性情報です。しかしこれらは多様性を図る指標として十分と言えるでしょうか。

伊藤レポートが指摘するような、価値観や感性といった領域にまで多様性を求めるのであれば、アセスメントツールによる測定はとても有用です。多様性がない、同じような人ばかり入ってくるとお感じの場合には、現状を把握するために、一度全社員にアセスメントを実施してみるのも良いかもしれません。

4.個に寄り添うヒントを得る

人的資本経営では、1人1人の多様な個性を受入れ、自立・活性化を促すことが肝要とされています。画一的な対応ばかりしていては、自立・活性化どころか離心に拍車をかけるだけです。

リモートワーク下におけるコミュニケーションのあり方、メンターとしての新入社員への接し方、強みを活かしたキャリアプランの策定など、個に根ざした施策を考えるときにも、アセスメントが重要な役割を果たします。

おわりに

「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめた「人的資本経営の実現に向けた検討会」座長 伊藤邦雄氏は、レポートの序文で以下のように語っています。「人材は「管理」の対象ではなく、その価値が伸び縮みする「資本」なのである。企業側が適切な機会や環境を提供すれば人材価値は上昇し、放置すれば価値が縮減してしまう。人材の潜在力を見出し、活かし、育成することが、今まさに求められている」

人的資本経営の本質が込められた一文ではないでしょうか。また人的資本経営を体現するためには、要所要所でアセスメントツールを活用していくのが最も効果的と考えます。コンサルタントとして、多くのお手伝いができたらと思う次第です。

参考文献

経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 ~人材版伊藤レポート~」(2020)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(2022.6.30参照)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~」(2022)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf(2022.6.30参照)

リモートワークが新入社員の能力開発に与えた悪影響

新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした変化の一つに働き方があります。感染予防のために普及したリモートワークは、業務効率を向上させるとともにいくつかの弊害をもたらしました。弊害の一つが人材育成に関する問題、特に新入社員のオンボーディングと能力開発への悪影響です。新入社員が業務を円滑に進めるためには、周囲の支援が必要です。また支援を得るためには、支援者との人間関係が必要です。各業務に最適な支援者が誰か、その人はどんな人なのかを知らずに適切な支援を得ることは困難です。出社勤務が当たり前のコロナ以前では、社内の人間関係構築は今よりもずっと容易でした。現在のように、社内での偶然の出会いがなく、非言語情報が制限されたリモートワークで新しい人間関係を作ることは容易なことではありません。また、新入社員は支援者の手をわずらわせたり、迷惑をかけたりしたくないという思いから、支援要請の適切なタイミングを慎重に計ります。しかし、リモートワークでは適切なタイミングを見定めづらいため、支援要請をためらってしまうおそれがあります。リモートワークはこのように新入社員のオンボーティングと能力開発を阻んでいるともいえるのです。

支援の重要性

当社もリモートワークによる新入社員育成の停滞を経験し、人間関係構築の改善策としてリモートと出社のハイブリット勤務体制を敷きました。この施策の効果を検証するため、新入社員の得た支援回数とパフォーマンス(コンピテンシー、業績等)との関係を調査すると、支援回数といくつかのパフォーマンス指標との間に相関関係が確認できました。この調査は、社員にとって支援を得ることは仕事の成功と自身の成長につながり、マネジャーにとってチームや部下を支援することはチームの目標達成と部下育成を実現するための最も基本的で重要な手法であることを、改めて認識する機会となりました。

組織を優れた支援環境にするには何をすべきなのでしょうか。支援環境を改善するためのヒントとして、組織心理学の大家であるエドガー・シャインの「支援」に関する知見をご紹介します。

成功する支援関係

支援とは助けることです。エドガー・シャインは著書「人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則」で、支援は物事を推し進めるための基本的な人間関係と表現しています。支援は日常生活では当然の行為ととらえられているため、意識されることはあまりありません。また、支援が感情にどのような影響を与えるかもほとんど知られていません。支援を行うには、支援者とクライアント(支援される人)の間に理解と信頼がなくてはなりません。支援者にとって理解はいつ支援を申し出ればいいかを知るために必要であり、クライアントにとって信頼は真の問題を突き止め、支援を受け入れ、解決策を実行するために必要です。支援を円滑に進めるためには前提となる人間関係の構築が不可欠です。

支援関係における7つの原則

優れた支援環境を作るために知っておくべき支援の原則は、以下の通りです。1.支援者とクライアントの両方に用意ができていると効果的な支援が生まれる

支援者とクライアントは自分が支援に関わる意図と自分の感情、欲求をよく理解しておいてください。実際は支援したいとも支援を受けたいとも思っておらず、別の意図を持っているかもしれません。また、支援しようとする努力が受け入れられなくても腹を立てず、よく考えてみてください。相手は支援を受け入れられる状況になかったかもしれません。

2.支援関係が公平なもののとき、効果的な支援が生まれる

支援を求める人は支援者よりも一段低い位置にいるという感覚を持ちます。支援者はクライアントが本当に望むことは何かを確認し、どうすれば最高の支援ができるかを尋ねてください。この質問によってクライアントは主体性を取り戻し、支援を受け入れやすくなります。クライアントは支援者に何が役に立っていて何が役に立たないかをフィードバックしてください。支援者は、間違った支援や行き過ぎた支援がクライアントに不快な思いをさせていることに気付いていないかもしれません。

3.支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる

支援者はクライアントがどんな支援を具体的に必要としているかを必ず確認し、情報を打ち明けてもらえる信頼関係を築く必要があります。また、支援が継続している場合は、その支援がまだ役に立っているかを確かめてください。クライアントは支援が役に立たないと感じたら、恐れず支援者にそう伝えてください。クライアントのフィードバックがなければ支援者には知る術がありません。

4.言動のすべてが人間関係に影響を与える介入となる

支援者もクライアントも、自分の言動が支援関係に影響を与えていることを自覚すること。どのような介入をしたいのかを踏まえ、どうコミュニケーションするかを選ぶべきです。支援者がクライアントにフィードバックする際、判断を最小限にとどめ現実の姿を記述的に伝えてください。こうすればクライアントもフィードバックを評価できるからです。支援者はクライアントに対する不適切な励ましと不適切な修正を最小限にすること。

5.効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる

支援者はクライアントからどんな支援を求められようとも、先入観を持たず純粋な問いかけからはじめてください。このことがクライアントの地位を高め、クライアントの本当に求めていることを理解することにつながります。

6.問題を抱えている当事者はクライアントである

支援者は信頼関係が築かれる前に行き過ぎた支援を行わないようにすること。支援者がすべて知っていると思う問題であっても、それはクライアントの問題であって支援者の問題では無いことを常に意識してください。何が最も効果的かを決めることができるのはクライアントだけなのです。

7.すべての答えを得ることはできない

支援者がすべての問題を解決できるわけではありません。支援者は自分の経験が問題解決に役立つと考えたい気持ちに駆られます。解決策を導き出すことができなくなった場合は、クライアントと現在の問題を分かち合うことが最善の策です。行き詰っていることを伝えることは、クライアントが自発性を取り戻すきっかけとなります。

まとめ

効果的に支援するためには、支援者はクライアントの感情の動きに敏感になり、双方にとって適切な支援関係を構築できるようにすること、クライアントが本当に求めているものを一緒に探索し、クライアントが自立的に問題を解決できるように支援することが大切です。この知見を活用するために、まずは自社内の支援体制がどうなっていて、実際にどのように機能しているかについての現状を把握することからはじめてみてください。そのうえで、円滑な支援の妨げとなっている問題を特定し、問題解決策を検討する際に7つの原則のどれが足りないのかについて考えてみてください。

誰もが支援を得やすい環境を作ることは、新入社員のみならず全社員の仕事の成功と成長に貢献します。

※参考文献

エドガー・シャイン著、金井真弓訳、金井壽宏監訳(2009).『人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則』. 英治出版

はじめに

当社では、業務の振り返りをレビューと呼び、目標管理、能力開発のための重要な取り組みと位置づけています。社員は四半期(あるいは半期)ごとにレビューを行います。自分の目標と実績、活動に関するデータを収集し振り返り、そこから目標達成、自己成長のための指針を見出します。レビューの意義は「経験の意味化」です。私たちにとってレビューは欠かすことができない取り組みです。レビューの方法はPDCAサイクルやコルブの経験学習モデルに近いものですが、方法や枠組みは固定せず、各自のやり方で自由に進めることができます。事実やデータに基づいた客観的な認識、判断であれば形式は問いません。レビューは個人単位、課単位、部単位などあらゆる単位で行われます。業績の向上や目標の達成のために行うのはもちろんのこと、新しい戦略、組織、施策や企画を作る際にもレビューを前提とします。

本コラムではレビューを通して企業における人の成長を考えていきます。

企業における人の成長とは

はじめに、企業における人の成長を、「できないことができるようになること」と定義します。仕事の能力を獲得することと言い換えることも可能です。企業で働く人は、役割を企業から与えられ、仕事の成功を定義し、方法を決め、実行します。実行してもうまくいかなければ、成功するまで行動を修正します。その修正には新たな知識を用います。うまくいかない経験からの知識、繰り返しの行動による感覚の知識、他の人から得た知識などです。何度やっても成功するようになれば能力を獲得したといえます。仕事の能力は仕事を実践することによってのみ身につけることができます。仕事経験がない人は、ポテンシャルを仕事で発揮することで、はじめて仕事の能力を獲得できます。ですから、未経験者の採用や登用においてはポテンシャル評価が重要になるのです。

成長の条件

企業で人が効率的に成長するには以下の条件が必要です。・適度に難しい仕事や新しい仕事があること。

簡単な仕事しか与えられない場合、新たな能力を身につけることは困難です。できないことができるようになることが能力の獲得であり、成長だからです。本人の工夫次第で高い目標を掲げることは可能かもしれませんが、企業にはそれぞれの人に与えられた権限がありますので、権限の範囲を超えることはできません。

・適切な評価とフィードバックが得られること。

適切な評価がなければ、仕事が成功したのか失敗したのかを判断できません。成功か失敗かわからなければ、能力を獲得できたかどうかもわかりません。加えて、フィードバックは本人が能力を獲得する上で必要不可欠な情報です。フィードバックによって新たな気づきと内省、概念化が促進され、行動が促されます。

・本人の適性に合った役割や仕事が与えられていること。

失敗から成功までの過程で人は学びます。学習が早ければ成功までの時間は短くなります。学習には個人差があり、早く学べる人もいれば時間がかかる人もいます。時にはどれだけ時間をかけてもうまくいかない場合もあるかもしれません。この個人差に大きな影響を与えているのが適性なのです。

学習能力と適性

一般知能G、メタコンピテンシー、ラーニングアジリティのように、学力や学習能力、環境適応に関連する概念は様々な研究者によって研究されてきました。高い学習能力を持つ人材を採用し正しく育てれば、企業の考える理想的な組織と人材を永続的に維持できると期待しがちです。一方、私たちには得手不得手があります。すぐにうまくできるようになった経験もなかなかうまくできるようにならない経験もしていますし、得意科目もあれば苦手科目もあります。学習のスピードが得手不得手や興味関心の程度によって変化することを身をもって知っています。

私たちSHLグループが行ってきた研究からも、職務能力と個人の特徴(知的能力、パーソナリティ、価値観など)との間には密接な関係があることがわかっています。特定のコンピテンシーは特定の知的能力やパーソナリティとの相関が見られます。例えば、決断力は冷静で情に流されない人が身につけやすく、異質の理解は人情味があり共感を示す人が身につけやすいコンピテンシーです。この二つのコンピテンシーは身につけやすい人のパーソナリティが共感性という点において正反対であるため、共感性の高い人は異質の理解を身につけやすいが決断力を身につけづらい、共感性の低い人は決断力を身につけやすいが異質の理解を身につけづらいという傾向があります。また、行動遺伝学の研究者は人の行動は全て遺伝の影響を受け、知能やパーソナリティはおよそ50%が遺伝によるものと説明しています。人には生まれ持った性質があり、その性質によって身につけやすい才能が異なるということです。

普遍的な学習能力と矛盾するものではありませんが、適性にあった能力開発を行うことで学習スピードが向上することは明らかです。社員全員の成長を促進するためには、各個人にどのような適性があるかを正しく把握し、適性を踏まえた役割や仕事を付与することが極めて重要です。

経験を意味化するレビュー

当社のレビューの方法をご紹介します。レビューは事前準備、発表、質疑応答によって構成されます。事前準備は各人が以下のことを行います。

・四半期(半期)の目標と実績、活動結果のデータを収集する。

・収集したデータを考察する。

・考察の結果より行動方針、行動計画を作成する。

発表と質疑応答はチーム単位の会議形式で、以下の通り一人ずつ参加者全員が行います。

・発表者は事前準備の内容を発表する。

・参加者は発表者が内省を深めたり視野を広げたりするための質問、前向きなフィードバックを行い、発表者は質問に答える。これを質問が無くなるまで繰り返す。

・発表者は質疑応答とフィードバックを踏まえ、行動方針と行動計画を再検討し、検討結果を宣言する。

レビューをうまく進めるためには、次の二つのことを意識します。一つ目は、仕事と自分を科学的に捉えること。自分の行動と仕事の結果との因果関係を見出し、再現性のあるよい仕事の仕方を作るという視点が必要です。二つ目は、自ら考え自ら気付くこと。参加者は教えたり、意見を押し付けたり、ましてや注意したりせず、自分で答えを見出せるよう慎重に辛抱強く質問を投げかけます。

レビューがうまく機能すると、自分の適性にあった行動方針と行動計画が作られます。同じチームの同じ仕事をしている人であっても異なる方針と計画を持つことになる点が面白いところです。個性化と戦力化を両立できる方法といえます。

レビューは本人に最適な仕事の方法を見出すだけでなく、マネジャーがメンバーの適性を最大限に活用するヒントを与えます。各メンバーの強みを活かした役割や担当業務の変更や新設、相互補完的な小チームの編成など組織マネジメント上の意思決定に重要な情報を提供します。

まとめ

人は仕事の実践によって成長します。そして、成長を促進するためには、経験から学ぶ機会を作る必要があり、その学びはそれぞれの人によって異なるものになります。今回は当社のレビューに触れることで仕事での成長について申し上げました。このレビューはコンピテンシーの開発という点で効果的な方法ですが、働く人の幸せは目標達成と能力的な成長だけで決まるものではありません。働く人の幸せについてはキャリア開発が重要ですが、このテーマはまたの機会とさせていただきます。

はじめに

激しく環境が変化する今日、未曽有の事態にリーダーはどう立ち向かっていけばよいでしょうか。リーダーは迫りくる想定外の危機から組織とメンバーを救うことができるでしょうか。VUCAの時代に適応できるリーダーを作るため、ハイポテンシャル人材の発掘と育成は、全ての企業における最重要の人事課題です。既にいくつかのコラムで、ハイポテンシャル人材や発掘・育成プログラムについて紹介しておりますが、このコラムではハイポテンシャル人材が真のリーダーとして成長するために必要な経験をどう定めていくかについて申し上げます。

大手メーカーからの依頼

新規事業開発に大規模な投資を行う大手精密機器メーカーから次世代リーダーの発掘と育成について相談を受けました。ご要望は、新時代のビジネスリーダーに求められるコンピテンシーの特定とハイポテンシャル人材が真のビジネスリーダーへと成長するために必要な経験の明確化でした。私たちは現在のリーダー複数名にインタビューを実施して、求められるコンピテンシーとビジネスリーダーとして成長するために欠かすことができない経験を特定することとしました。インタビュイーは、現在の取締役と執行役員の中から次世代リーダーに求める特徴を強く有すると考えられる人材を選抜しました。

コンピテンシーモデリングについては、当社の典型的なインタビュー手法を用いて行いました。ビジョナリーインタビュー、カードソートです。これらのインタビュー手法ついては、コラム「インタビューによる人材要件定義」にご説明がありますので詳しくはこちらをご覧ください。

今日のテーマである重要な職務経験を特定する手法としては、インタビュイーの職務経歴に沿って行うバイオグラフィカルインタビューを用いました。今までのキャリアを振り返り、現在のリーダーポジションを担う上で重要となる一皮むけた経験についての話をうかがいました。インタビューは次のような質問からはじまります。「今振り返って、現在のポジションであるビジネスリーダーになるために重要であったと思うご自身の経験について話してください。」

リーダーシップチャレンジのフレームワーク

インタビューで得られた経験情報を集約するために、SHLグループが持つリーダーシップチャレンジのフレームワークを活用しました。リーダーシップチャレンジのフレームワークとは、リーダーの成否に大きな影響を与える職務上のコンテクスト(背景)とチャレンジの枠組みで、4カテゴリ27項目で構成されています。SHLグループはリーダー選抜の成功率を高めるには、一律のリーダーシップコンピテンシーによる選抜ではなく、コンテクストを考慮した選抜が必要であると考え、2014年から2016年に大規模なリーダーシップ調査を実施しました。この調査に基づいてリーダーシップチャレンジが開発されました。

リーダシップチャレンジの27項目は、コンテクストとリーダー特性との適材適所を目的に開発されたコンテクストのリスト、つまり、リーダーの置かれる環境に関するリストです。各項目の名称は以下の通りです。

1.チームのパフォーマンスを推進する

2.変革をリードする

3.結果を出す

4.リスクと評判をマネジメントする

この調査プロジェクトでは、リーダーシップチャレンジのフレームワークを適材適所に活用するのではなく、実際のリーダーの経験情報を集約するためのラベルとして活用しました。 具体的には、インタビューによって得られたエピソードを分解し、27項目のリーダーシップチャレンジに関連づけていく作業を行いました。

(例:インタビュー記録とリーダーシップチャレンジの関連付け)

Aさんのインタビュー記録抜粋

「環境は急激に変化しており、当社だけではなく1つの産業が丸ごと無くなっていく渦中で仕事をしていた。経営統合後、この事業の構造改革担当となり、全社売り上げの約3割を占め、従業員8,000人が関わる事業の撤退をリーダーとして取り組んだ。2年間かかった。」

→該当するリーダーシップチャレンジ「合併や買収でリードする」

経験調査の結果

この調査によって、調査対象の全リーダーは以下7つのリーダーシップチャレンジを経験していたことがわかりました。● 人材を最大限に活用する

● ネットワークパフォーマンスを向上させる

● グローバル/異文化のチームをリードする

● 新しい戦略を立案し、推進する

● 不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

● 製品・サービスの幅広いポートフォリオをマネジメントする

● 共通する業務やサービスを集約して果たすチームをリードする

この会社では結果をコンテクストとリーダー特性とのマッチングのみに使うのではなく、リーダーを育てるためのキーポジションを決めるための基準として活用しています。上記のリーダーシップチャレンジが求められるキーポジションを設定し、ハイポテンシャル人材の戦略的な異動を行うことにより、リーダーシップ開発と多様化を進めています。

おわりに

今回の調査で最も印象深かったのは、調査対象となったリーダーの方々には会社の主力事業・主力市場の出身者がいなかったことです。メインとは言えない小さな事業や小さな市場を担当し、若いうちに実質的な責任者として、事業や製品の全体をマネジメントした経験を持っていました。リーダーを育てるのはリーダーシップを発揮しなければやっていけない責任ある役割なのだということを痛感しました。また、ご紹介したリーダーシップチャレンジのフレームワークは、SHLグループのMobilize Solutionに実装されているものですが、日本語版のリリースは未定(2022年3月現在)です。日本語でリーダーシップチャレンジを活用できるようローカライズを進めたいと考えております。

人材アセスメントの手法は様々ありますが、複数の手法を1日~数日かけて実施することで受検者の強みや課題をより精度高く特定する、言わば能力測定人間ドッグのような手法として「アセスメントセンター」があります。今回は、この「アセスメントセンター」と能力開発のヒントについてご紹介します。

アセスメントセンターとは

その歴史は古く、1930年代に心理学分野で研究が開始され、第二次世界大戦では士官選抜のためにドイツ軍やイギリス軍が利用したと言われています。1950年代には米国AT&T社がマネジメント開発プログラムの一環として大規模に実施し、同社がアセスメントのために使用していた建物「アセスメントセンター」が今日の名前の由来にもなっています。アセスメントセンターは実際の仕事場面を模したプレゼンテーションやコーチングロールプレイなど複数のシミュレーション演習を中心に構成され、訓練を受けた複数のアセッサーが評価を行います。予め定めたコンピテンシーを複数の演習・アセッサーで多面的に評価することで測定精度を高めるとともに、実際に行動を発揮したという「事実」を演習で観察できることがアセスメントセンターの利点です。一方、測定できるコンピテンシーの数が限られるため(通常3~6つ)、実施にあたっては求める人材要件を明確にして、測定するコンピテンシーを厳選しておくことが重要になります。

アセスメント・センターの利用場面

アセスメントセンターは管理職登用や経営幹部の採用といった選抜場面で主に利用されますが、結果を本人にフィードバックして能力開発を促す、育成目的で利用されることもあります。演習で確認された「行動事実」を示しながら、そして時には演習の録画映像を一緒に振り返りながらフィードバックを行うため、評価結果に対する本人の納得感が高くなるという特徴があります。結果をフィードバックした後は能力開発に向けた対話を行うことになりますが、ここで気になるのが「どのコンピテンシーに伸びしろがあるのか」という点です。「低得点=伸びしろのあるコンピテンシー」かというと、そうでもありません。人は誰しも得手不得手があるので、これ以上、開発が期待できない(または非常に難しい)という場合もあります。

アセスメントセンターと能力開発

では、どのコンピテンシーに開発の余地があるのか。そのヒントになるのがポテンシャルデータ、つまりパーソナリティ検査の結果です。

アセスメントセンターの結果は演習中の行動事実、つまり発揮できた能力ですが、パーソナリティ検査の結果はポテンシャル、つまり潜在的に発揮が期待できる能力です。

アセスメントセンターとパーソナリティ検査の結果を見比べた時、

①演習得点=ポテンシャル得点なら、持てる能力を存分に発揮できた

②演習得点>ポテンシャル得点なら、得意ではないが発揮できた

③演習得点<ポテンシャル得点なら、得意だが何らかの理由で発揮できなかった

を意味します。この③「演習得点<ポテンシャル得点」のコンピテンシーは、潜在的には得意だが未開発、つまり「伸びしろがある」と考えることができます。

ある企業では、期間を空けて同一人物群に2回演習を実施したところ、1回目に③「演習得点<ポテンシャル得点」だったコンピテンシーのうち、51%で2回目の演習得点が上昇した(能力開発された)のに対し、1回目に②「演習得点>ポテンシャル得点」だったコンピテンシーでは19%しか上昇が見られませんでした。

このことから、ポテンシャル得点が高いコンピテンシーは本人にとって能力開発しやすい可能性があり、アセスメントセンターとパーソナリティ検査を組み合わせることで、「伸びしろがあるが未開発」のコンピテンシーを効率的に見つけることができるようになります。

おわりに

行動事実を評価するアセスメントセンターとポテンシャルを測定するパーソナリティ検査を上手に併用することで、より有効な能力開発を促すことが可能です。もちろん、業務上、「苦手なコンピテンシー」の開発に取り組まなければいけない時もありますが、その場合は「”業務に支障が出ない程度のレベル”まで開発する」「周囲に得意な人がいれば、その人に任せる」といったことも選択肢として持っておき、それよりは、より「伸びしろのあるコンピテンシー」の開発に注力したほうが、その人の強みを存分に発揮することができるようになるでしょう。 前編では、パーソナリティ検査のフィードバック手法について述べました。この後編ではフィードバックセッションの流れと能力開発におけるフィードバックの活用をご紹介します。

フィードバックセッションの流れ

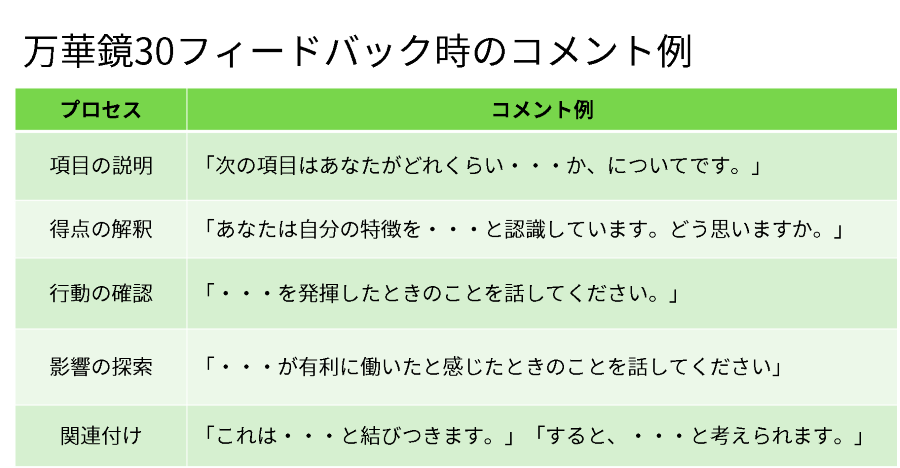

導入が終わったら次は本題です。フィードバックセッションの本題は以下7つのステップに分けることができます。各ステップで用いられる一般的な言葉の例をご紹介します。下線の部分を説明する因子や探索したい事柄に応じて変更してください。1.パーソナリティ検査の因子を説明する

「次のパートは○○さんがどれくらい人との関わりを好むかについてです。」

「次に見ていくパーソナリティの領域は物事の進め方です。この領域は○○さんの事前に計画を立てることや「緻密に仕事を進めること、締め切りや約束事を厳密に守ることの度合いについて説明しています。」

2.傾向の強さを説明する

「あなたはチームではリーダーとして振る舞う傾向があります。組織を率いることを好むようです。」

「あなたは自分を心配性ではないと思っています。」

3.確認する、行動証拠を探す

「プロジェクトマネジャーとして計画立案を自ら行った経験について話してください」

「業務においてリーダーとして組織を率いた時の例を挙げてください」

4.掘り下げる

「その障害が発生した際の対処について詳しく聞かせてください。」

「他にはどのようなことを行いましたか。」

5.影響を調べる

因子得点が平均的な場合

「○○さんがデータに基づいて判断をするのはどんな時ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、データや事実よりも周囲の人の感情や自らの直感を重視して判断するのはどんな時ですか。」

因子得点が高得点や低得点の場合

「論理的であることの利点は何ですか。(受検者の回答を聞いた後)では、論理的であることの不利な点は何ですか。」

6.他因子と関連付ける

「人の感情を敏感に受け止める傾向は、面倒みの良さや寛容さとつながっているかもしれません。」

「この2つが組み合わされると、細やかな対人感受性を持っていることを意味します。」

7.まとめる

「そうすると目標達成に向けて努力するよりもお客様との信頼関係構築のために努力することを好むようです。」

能力開発におけるフィードバックの活用

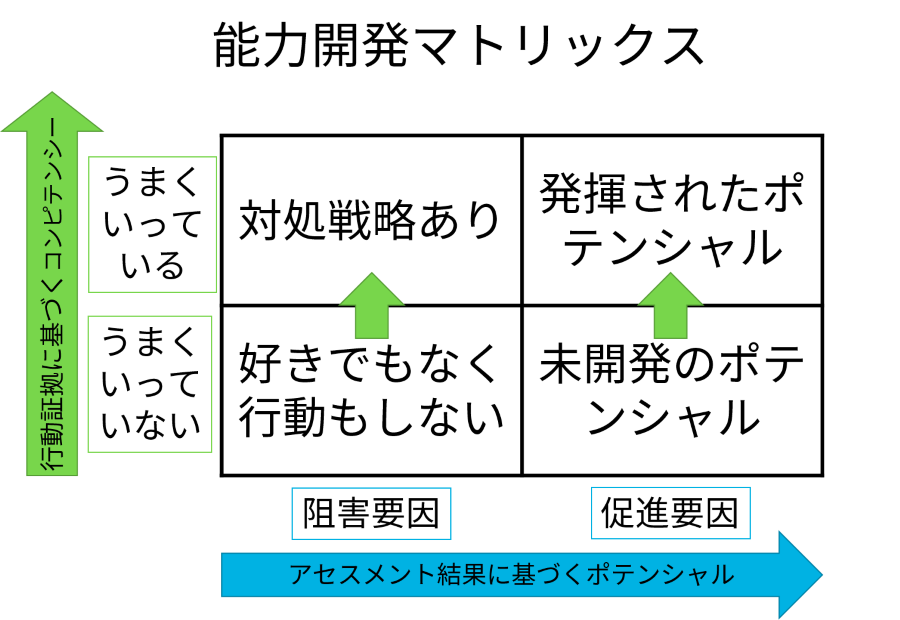

能力開発を目的としてフィードバックを行う場合は以下の能力開発マトリックスが参考になります。 横軸はパーソナリティ検査で予測したポテンシャル、縦軸はフィードバックで明らかになったコンピテンシー(実際の行動)の高さを表しています。

横軸はパーソナリティ検査で予測したポテンシャル、縦軸はフィードバックで明らかになったコンピテンシー(実際の行動)の高さを表しています。・ポテンシャルが発揮されている象限(右上)

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高く、実際の仕事場面でも発揮されているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、よりよい成果を創出するためにどのようにこのコンピテンシーを活かすことができるか、うまくいっていない仕事でこのコンピテンシーをどのように使うことができるかを話し合います。

・対処戦略をもっている象限(左上)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であるにもかかわらず、実際の仕事場面では効果的に行動できているコンピテンシー項目がこの象限に入ります。この象限に入る項目については、どのように対処戦略を身に着けてきたか、異なる状況やさらに困難な状況でそれを維持し、改善できるかどうかを話し合います。

・ポテンシャルが発揮されていない象限(右下)

パーソナリティ検査から見てポテンシャルが高いにもかかわらず、実際の仕事場面においては効果的に行動している証拠を示すことができないコンピテンシー項目がこの象限に入ります。まずは検査結果が正しいかどうかを確認します。パーソナリティ検査結果が正しいと判断できる場合はポテンシャルの発揮を妨げている要因を探り、その問題にどのように対処するかを検討します。

・好きでなく行動もしない象限(左下)

パーソナリティ検査から見て好まない行動であり、実際に行動もしていないコンピテンシー項目が入る象限です。検討が最も難しい象限です。対処戦略を検討する前に、受検者にとって何が本当に重要かについて話し合い、この領域の仕事がもたらす本人にとっての恩恵について理解と同意を取り付ける必要があります。押しつけや命令では本質的な解決には結びつきません。このコンピテンシー項目を必要としない仕事の進め方や役割、将来のキャリア等を検討する必要があります。

次回のご案内

前編後編を通じて本コラムをお読みいただきありがとうございます。当初は前後編で完結する予定でおりましたが、次回フィードバックの会話例を追加掲載することといたしました。前後編でご紹介した手法を取り入れた会話例でイメージをつかんでいただきたいと考えております。お楽しみに。私がフィードバックという言葉を聞いたのは中学生の頃。エレキギターの奏法としてこの言葉を知りました。会社に入って人事テストを学び、新たなフィードバックの意味を知りました。当社の社風かもしれませんが、至る所でフィードバックという言葉が使われています。例えば、適性検査の結果を本人に返すこと、人事評価結果を伝えること、感想を述べること、助言やアドバイスをすること、反応することなど、相手から情報を得てそれに対して何かを伝える際の言葉としてフィードバックを使います。辞書(大辞林 三省堂)には「心理学・教育学で行動や反応をその結果を参考にして修正しより適切なものにしていく仕組み」と書かれていますので誤った使い方ではないと思いますが、やや使い過ぎであることは否めません。

近年、フィードバックは部下育成の手法として認識されるようになり、フィードバックのスキルはマネジャーにとって不可欠なものになりました。

このコラムではパーソナリティ検査を用いたフィードバックについて説明します。少しでも皆さんにフィードバックを身近に感じていただければ幸いです。

パーソナリティ検査のフィードバック

どのような目的で検査するかに関わらず、受検者に検査結果をフィードバックするべきであるというのが当社の考え方です。パーソナリティ検査のフィードバックでフィードバックを担当する人は以下の3つのことを行います。

・情報を返す

検査結果を受検者に伝えます。フィードバックをする人が評価をしたり、自分の価値観を交えたりせず、検査結果を客観的に伝えます。

・情報を得る

返した情報に関して実際の行動や考え方を質問します。検査結果を受検者の具体的な行動や考え方に関連付け、さらに掘り下げていくことで受検者についての理解を深めます。

・情報を与える

得られた情報からフィードバックを行う人の解釈を伝えます。フィードバックの目的にそって受検者にとっての利益(受検者の気付き、問題解決のきっかけ、意欲形成、業績改善、キャリア開発、ストレスコーピングなど)につながる対話や情報提供を行います。

フィードバックの目的

パーソナリティ検査のフィードバックは様々な目的で行われます。一般的な目的は以下の通りです。・部下理解(パーソナリティ、コンピテンシー、価値観、適性など)

・能力開発

・キャリア開発

・意欲形成

・コミュニケーション活性化

・エンゲージメント向上

・ストレスマネジメント

また、フィードバックはパーソナリティ検査を正しく受検してもらうためにも有益なものです。受検案内の際、結果をフィードバックすると伝えることで、受検者は検査の運用に公平性や透明性を感じます。また、正しい結果を見たいという誘因により、真面目に受検してくれるのです。

フィードバックの考え方

フィードバックはパーソナリティ検査のトレーニングを受けた人のみが行えます。フィードバックセッションでは、受検者もフィードバック担当者も、受検者に意識を集中します。パーソナリティ検査の結果、受検者の口から語られる行動とその背景、フィードバック担当者の観察している受検者の言動を統合し対話することで受検者に対する理解を広げ深めていきます。

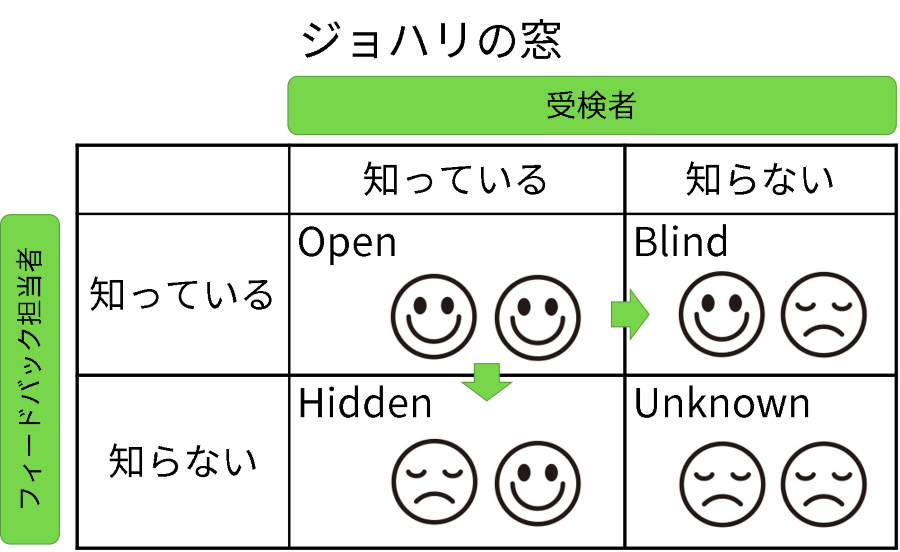

ジョハリの窓における開かれた窓を広げてゆくのです。

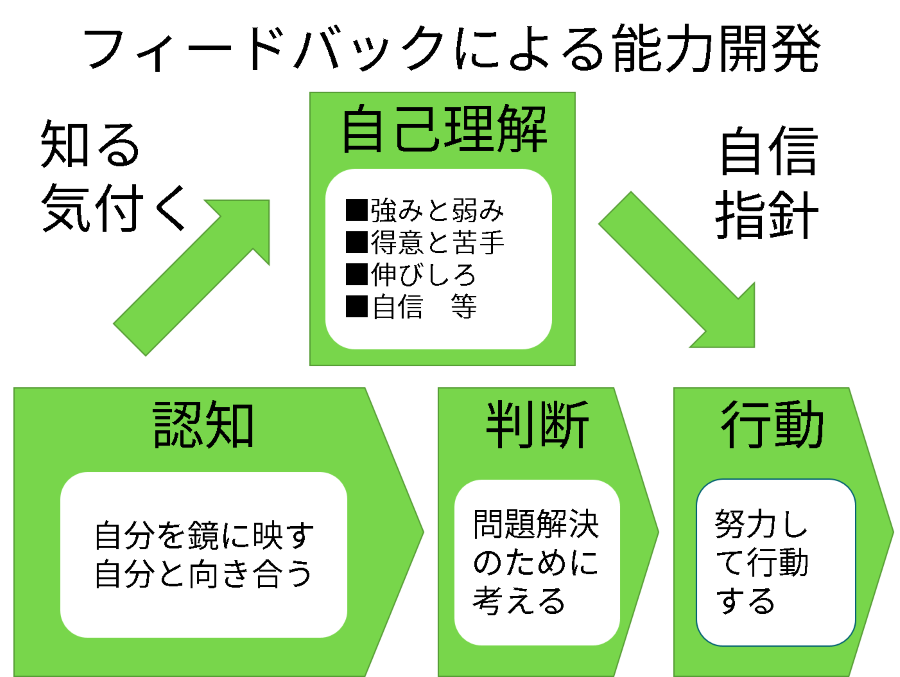

また、能力開発など部下に行動変容を促すセッションにおいては、受検者に自己理解を促進することで認知と判断を進め、行動のための意欲形成を行います。認知においては、自分の強みや弱み、職務上の問題点やより高いパフォーマンスが見込める点などを認識します。判断においては、能力開発のターゲットと方法を決めます。行動はあくまで仕事の実践において行うものですので、フィードバックセッションでは行動の物理的心理的な環境整備を行います。

フィードバック担当者は、検査結果やその解釈を伝えることで受検者に気付きを促し、対話により理解を深めてもらい、見出されたことを受け止められるよう支え、行動の仕方を共に考え、行動のための意欲形成を行います。

フィードバック担当者は、検査結果やその解釈を伝えることで受検者に気付きを促し、対話により理解を深めてもらい、見出されたことを受け止められるよう支え、行動の仕方を共に考え、行動のための意欲形成を行います。

フィードバックにおける姿勢

フィードバックを行う人は常に以下の点を心がけてください。・客観的であること

結果の説明に偏りがでないよう自分の価値観による判断を避けなくてはいけません。受検者に対する自分の気持ちに注意を払い、常にニュートラルな気持ちでいることが重要です。

・受検者の感情に敏感であること

受検者が冷静に結果を正しく認識できるよう受検者に気を配り、適切な対話を進めてください。

・受検者を支える勇気を持つこと

受検者がフィードバックによって浮き彫りになる問題点や感情的に受け入れづらいことに直面することを支えてください。問題を避けるようなフィードバックはフィードバックの効果を失わせることになります。

・オープンであること

結果を隠すことなく率直に伝え、参加を促してください。同じ目標に向かって協力し合える関係作りが大切です。

フィードバックセッションの導入

フィードバックセッションの導入部分では以下の点について受検者に説明し、情報を収集します。・セッションの目的

はじめにフィードバックの目的を説明し、受検者にフィードバックに対する期待を確認します。目的を共有することでフィードバックへの参加意欲を高めます。

・機密性

セッションで共有した情報の機密性を保証します。配置や能力開発に利用する場合にはここで情報の利用目的と開示範囲を明確にする必要があります。

・所要時間

セッションの時間を伝えます。通常は1時間から1時間半必要です。

・進め方

結果に基づく質問や対話をすることを説明し、受検者にも積極的に質問や情報提供してもらえるよう参加を促します。

・受検者の職務内容

受検者の過去から現在の職務内容について尋ねます。職務の概要を知っていることでフィードバックにおける対話が円滑になります。

・パーソナリティ検査についての説明

OPQを使用する場合、自己申告の検査であること、能力ではなくパーソナリティのスタイルを反映していること、3つの側面(人との関係、考え方、感情エネルギー)を30因子で測定していること、得点は偏差値で日本人成人一般が比較グループになっていること、統計誤差などを説明します。

・受検状況

受検した時の感想やどのように回答したかを尋ねます。

フィードバックセッションでの因子説明

フィードバックにおける検査結果(因子得点)の説明の仕方について述べます。因子を説明する順番として、上から一つ一つ行う方法、事前の読み込みに基づき関心を持っている部分から行う方法、基準となるコンピテンシーに関連する部分から行う方法などがあります。順に説明をしていると繰り返しに飽きてくることがあります。その場合はどのような結果であったかを質問してみるといいでしょう。受検者が参加しているという実感を持ちやすくなります。

次に因子得点の伝え方です。OPQの場合は主に標準点と呼ばれる10段階の偏差値が表示されます。「あなたの説得力は10点です」というよりも「あなたは人を説得したがる傾向が極めて強いです」と表現します。得点を伝えても受検者にはどのような特徴なのかを理解できませんし、点数が高いほど優れており、低いほど劣っているといった誤解にもつながる可能性があるからです。伝えたいのは得点ではなく、どのような傾向がどの程度あるかです。検査によって表示される得点尺度は異なりますので、尺度に応じた表現を使って説明してください。

質問の仕方、掘り下げ方

フィードバックにおいて因子得点と現実の行動を関連付けることは重要であり、なおかつフィードバック担当の質問するスキルが求められます。以下のような質問を心がけてください。

・短く簡潔な質問

・オープンな質問

「はい」「いいえ」で答える質問ではなく、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を質問してください。

・掘り下げの質問

具体的な情報を引き出すための質問には、話を促す質問(例:とても興味深いです。もっと聞かせてください。)、拡大する質問(例:それで次に何が起こったのですか。)、明確にする質問(例:その時、具体的には何を行ったのですか。)などがあります。

・比較する質問

因子得点が表す傾向を明らかにしたい時に有効な質問です。(例:あなたが人を説得する場合としない場合の違いは何ですか。)

・一つの質問

一度に複数の質問をすべきではありません。フィードバックは記者会見ではありませんので、慌てず一つ一つ質問し、回答を確認しながら進めてください。

・因子を関連付ける質問

因子を関連付けると活き活きとした人物像を表現でき、受検者に対する理解が進みます。この関連付けが実際の職務行動に結びつくかどうかを質問してください。この質問が成功すると検査結果は単なる得点ではなく豊かな意味を持った情報となります。

・意味を探索する質問

因子得点の意味する傾向が職務にどのように関連しているかを直接質問します。(例:周囲の人に影響をおよぼしたいという性質は仕事でどのように役立ちますか。)

後編では、フィードバックセッション全体の流れとともに実際の対話がどのようになされるかについてご説明いたします。

万華鏡30を活用する上で必要な知識

まずは万華鏡30を能力開発で活用する際に必ず知っておかなければいけない2点について説明します。パーソナリティ検査OPQの解釈上の注意点とフィードバックの仕方です。前者は受検者本人と指導者の両方に、後者は指導者に必要な知識です。OPQを解釈する上で注意すべきことを4つ申し上げます。

1.自己申告

万華鏡30は受検者が自らのパーソナリティについて回答した結果から出力されたリポートです。リポートはパーソナリティの自己理解像を顕在化したものですので、他の人から見たパーソナリティとは異なることがあります。

2.能力ではなくスタイル

OPQは能力を測定しません。あくまでもパーソナリティを測定し、能力の予測値を算出しているものです。

3.スナップショット

OPQの結果は受検した際の受検者の心理に影響を受けます。OPQは安定した結果の得られる項目を測定していますが、それでも受検の際の気分に多少影響を受けることがあります。

4.統計誤差

測定結果には統計誤差が含まれます。どの程度の誤差を考慮すべきかについては尺度によって異なりますが、当社が一般的に使用している標準点(10段階の偏差値)においては、プラスマイナス1点を誤差とします。

これらの注意点に鑑み、OPQを解釈する際は結果を確定的なものととらえず、本人との対話や周囲の人からの情報、行動観察の結果とともに総合的に特徴をとらえてください。

次はフィードバックについてです。 フィードバックはOPQのトレーニングを受けた人が行います。受検後、出来るだけ速やかに実施してください。 フィードバックを行う人が守らなければならないルールがあります。機密を守ること、アセスメント結果から逸脱しないことです。実施におけるこれらのルールをトレーニングで学びます。 フィードバックを成功させるためにはフィードバックを行う人の姿勢が重要です。受検者に素直になってもらい、積極的に参加してもらうため、受検者を受け入れる雰囲気を作り、親密な関係作りを心がけてください。

話し方については万華鏡30フィードバック時のコメント例を参考にしてください。

質問をする際の心がけは以下3つです。

・短く端的に質問すること

・オープンクエスチョンをすること

・具体的な行動をたずねること

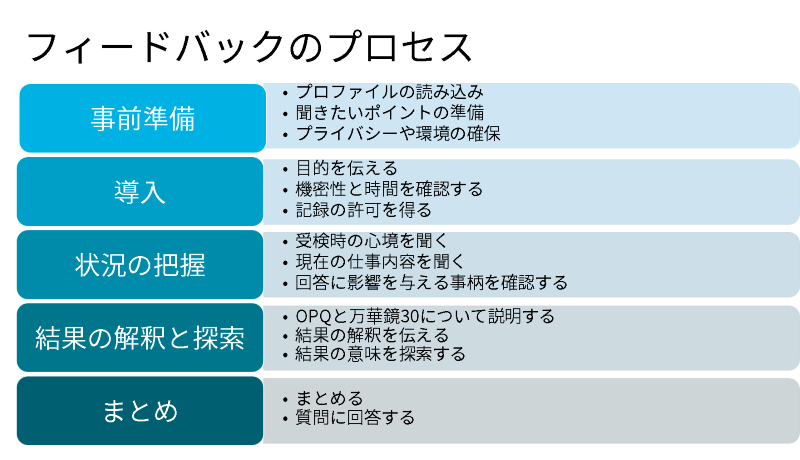

フィードバックで何を行うかについてはフィードバックのプロセスを参考にしてください。

どのようにフィードバックを行うか

万華鏡30を能力開発で活用するには受検者への結果フィードバックが有効です。最も効果的な方法は1対1のフィードバックです。したがって1on1ミーティングはフィードバックに適した機会と言えます。フィードバックは1on1ミーティングの目的にもかないますので、積極的に取り入れていただくことをお薦めします。目標設定面談、評価面談、評価フィードバック面談など既に行っている1対1の面談機会を活用する方法もありますが、目的の異なるセッションを1回の面談で行うのは望ましいやり方とは言えません。1on1ミーティングを実施していない場合は、能力開発を目的とした万華鏡30のフィードバック面談を新たに設けてください。

事例

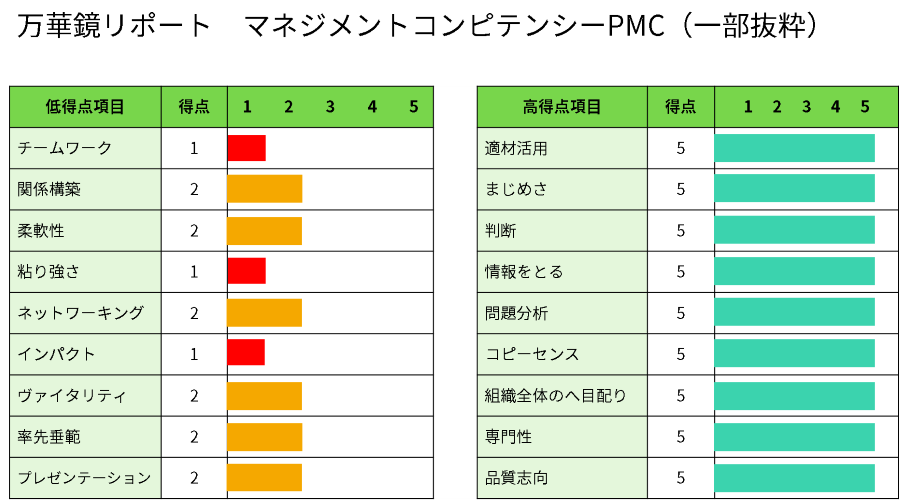

万華鏡30フィードバックによって把握できた強みと弱み(測定結果と職務行動との関連付け)および能力開発の行動計画についての事例をお伝えします。ケース HRコンサルタント(法人営業職、主な顧客は人事担当者)

<強み>

・顧客へのきめ細かいサポートを得意とする。既存顧客から信頼されている。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:まじめさ、情報をとる、判断、専門性、品質志向)

顧客から特定のテーマの情報を求められた際、独自の調査と情報収集を行うとともに専門部署への聞き取りを行い、調査結果リポートを執筆、顧客へ数日中に提供した。顧客から提供までの期間の短さ、資料内容の適切さとわかりやすさを評価され、その後も様々な課題を相談されるようになった。

・信頼関係のある人からの情報収集、情報整理、企画立案、準備してきた資料の説明は得意。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:情報をとる、問題分析、コピーセンス、品質志向)

既に信頼関係を構築している既存顧客から相談を受けた。顧客から話を聞くと課題は過去に他の顧客でソリューション提供の経験がある課題と類似したものであることがわかった。過去の経験に基づき課題解決に必要な情報のヒアリングを単独で行い、ヒアリング内容の整理と解決策の立案を単独で行った。企画提案のためのプレゼンテーションは同課のコンサルタントに対してリハーサルを行い、緻密な準備を行って本番に臨んだ。本案件の受注に成功した。

<弱み>

・新規開拓が苦手。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、インパクト、粘り強さ)

はじめての人と会話することが苦手。相手に関する情報が無く、何も準備できない状態での会話がうまくできない。特に電話は苦手。こちらの話を聞く意思のない人の気持ちを短時間で変えた経験が少なく、自分にはそのようなことはできないと考えている。

・雑談や柔軟な対応が求められる場面では自信がない。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、ネットワーキング、プレゼンテーション)

目的の無いおしゃべりやその場で対話のきっかけを見つけることが苦手。自分に知識がない話題になると自信がなくなってしまい、質問や意見を述べることができなくなってしまう。

<課題>

・新しい顧客との接点を創出すること

・関係の希薄な顧客の課題を対話によって明確にすること

<行動計画>

・既存顧客からの紹介企業を対象に新規開拓を行う。信頼関係が出来ている顧客に対して、同企業内の別の人事担当者や他企業の人事担当者を紹介していただけるようお願いした。

(この行動計画のねらい)

紹介によって弱みの「関係構築」、「ネットワーキング」を使わずに新しい顧客との接点を作り、強みの「情報をとる」、「専門性」、「判断」によってソリューション提案を行う。また強みの「品質志向」を強化し紹介してくれた顧客へのサービスの質を向上させる。

・柔軟な対話が求められる面談(初期の面談、課題が不明確な段階の面談)には柔軟な対話が得意な上司/同僚に同席してもらい、関係構築をサポートしてもらう。本人は強みの情報収集、企画立案、提案書作成に集中した。

(この行動計画のねらい)

他のコンサルタントからのサポートを得ることによって弱みの「柔軟性」、「インパクト」を補い、強みの「情報をとる」、「判断」、「専門性」を使って最適なソリューション施策を提案する。

最後に

本コラムでは本人や指導者が適性や資質、実際の職務行動を正しく理解することが能力開発に効果的であることを述べてきました。加えて能力開発をうまく進めるためには本人の成長意欲が不可欠です。会社が社員のことをよく知ろうとし、社員の幸せのために真摯に向き合い対話しようとすることが社員のエンゲージメントと成長意欲を向上させるのだと信じています。はじめに

近年、多くの日本企業が人材データを活用したタレントマネジメントを導入しています。そんな中でパーソナリティアセスメントを簡便な人材データ収集ツールとして利用する企業が増えています。職務経歴や評価だけではとらえきれない人材のポテンシャルに関するデータを分析し、その結果に基づく科学的な人事(採用、配置、任用、チーム編成等)を進めようとしているのです。また、この人材データを企業側の人事的な意思決定に用いるだけでなく、社員ひとりひとりの利益につなげるべく能力開発やキャリア開発に活用したいというご要望をいただく機会も増えました。本コラムでは、パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」を能力開発に活用する方法について述べていきます。

万華鏡30とは

「万華鏡30」は当社のパーソナリティ検査OPQの結果リポートの一つです。受検者本人へのフィードバックに適したリポートとして設計されています。リポートに掲載されている内容は以下の4点です。1. パーソナリティプロファイル

パーソナリティ検査OPQが測定するパーソナリティ因子30項目の得点とパーソナリティの特徴についてのナラティブ(文章)リポートが出力されます。

2. マネジメントコンピテンシー

2種類合計52項目のマネジメントコンピテンシーの得点が出力されます。各マネジメントコンピテンシーの得点は、複数のパーソナリティ因子得点の重みづけと組み合わせにより算出される予測値であり、実際に職場で発揮されたコンピテンシーを測っているのではありません。あくまでパーソナリティの特徴から予測されるコンピテンシーの発揮可能性です。未経験の職務であっても求められるコンピテンシーの発揮可能性から適性を評価できる点がメリットです。

3. 感情知能

感情知能の総合得点と感情知能に関わる4つのコンピテンシーポテンシャルの予測値を算出しています。自分や人の気持ちを理解しているか、人間関係をうまく築けているかがわかります。

4. チームタイプ

チーム内で果たす役割タイプを予測しています。1981 年にメレディス・ベルビンが調査を行った8 つの「チームタイプ」についての得点が算出されます。

万華鏡30に関する詳しい説明はコラム「アセスメントツール万華鏡30」をご覧ください。

パーソナリティ検査OPQとは

万華鏡30のインプットとなっているパーソナリティ検査OPQについて少しだけ触れておきます。OPQはSHLが1984年に英国で開発したパーソナリティ検査です。30項目のパーソナリティ因子を測定し、多くの実用尺度を算出できます。世界中で最も利用され、最も多くの妥当性研究事例を持つパーソナリティ検査の一つです。詳しくは「SHLのキーテクノロジーOPQとは」をご覧ください。パーソナリティと適性

OPQを人事場面で活用するにあたって「なぜパーソナリティを測定するのか?」という疑問を避けて通るわけにはまいりません。パーソナリティと適性の関係について申し上げておきます。SHLはパーソナリティを「ある人の典型的なまたは好む行動のスタイル」と定義しています。行動のスタイルというのは、「好きな食べ物を先に食べるか、最後に食べるか」、「待ち合わせ場所に時間ピッタリに到着するか、15分前に到着するか」のことであり、善し悪しとは関係のないものです。

しかし、パーソナリティは特定の役割や条件が与えられた時に良い影響や悪い影響をおよぼすことがあります。特定の環境下で良い影響をおよぼす性質を適性と呼びます。OPQはパーソナリティから個人の適性を捉えるための測定ツールなのです。もちろん、良い影響をおよぼす性質とともに悪い影響をおよぼす性質を捉えることも可能です。このようにOPQは受検者の仕事における強みと弱みを顕在化します。

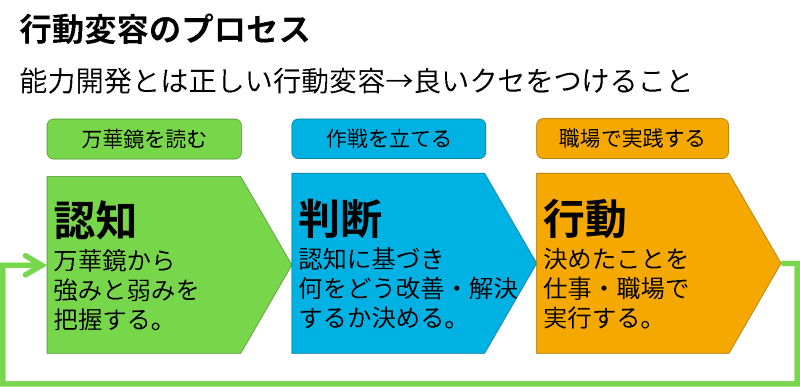

能力開発の考え方

能力開発とは仕事に必要な能力を獲得、向上すること。仕事をする上で適切な判断や行動が出来るようになることです。能力開発とは言わば正しい認識に基づく適切な行動変容のことなのです。 万華鏡30を活用した能力開発について、認知、判断、行動のプロセスでご説明します。

1.認知

万華鏡リポートを読み、自分の適性(強みと弱み)を改めて認識します。

単にリポートから高得点と低得点の項目名を見つけるだけでなく、これらの項目が実際の仕事場面でどのように発揮されているかを思い出し、振り返ることが重要です。万華鏡リポートのマネジメントコンピテンシー得点を確認し、以下の質問への回答を書き出してみてください。

2.判断

高いパフォーマンスを生み出すため、どのように強みと弱みに対処するかを検討し、行動計画を作成します。

一つ一つのコンピテンシーを改善することよりも職務成果の改善を意識してください。どうすれば強みを活かしてよりよい仕事ができるか、どうすれば弱みを使わずに仕事ができるかなどの視点から考えてみてください。以下の質問への回答を書き出してみてください。

3.行動

判断のプロセスによって作られた行動計画を実行します。実行する中で予期せぬ様々な問題が発生します。本人が積極的に周囲にサポートしてもらうのはもちろんのこと、指導者は本人の行動をモニターし必要なサポートを提供しなくてはいけません。

後編では、万華鏡30のフィードバックの仕方と能力開発での活用事例をお伝えします。

リモートワークが「新しい働き方」として受け入れられつつある今、多様なツールやメソッドの普及により、当初不安視されていた管理職の部下マネジメントにも新しい方法が模索されつつあります。ここで改めて、360度評価を用いて、現状のマネジメントについてフィードバックを行い、今後のマネジメントにむけた能力開発を行うことをお勧めします。

本コラムでは、自己評価式アセスメントと360度評価の違いを踏まえたうえで、働き方が変化した今、360度評価を導入することのメリットをご説明します。

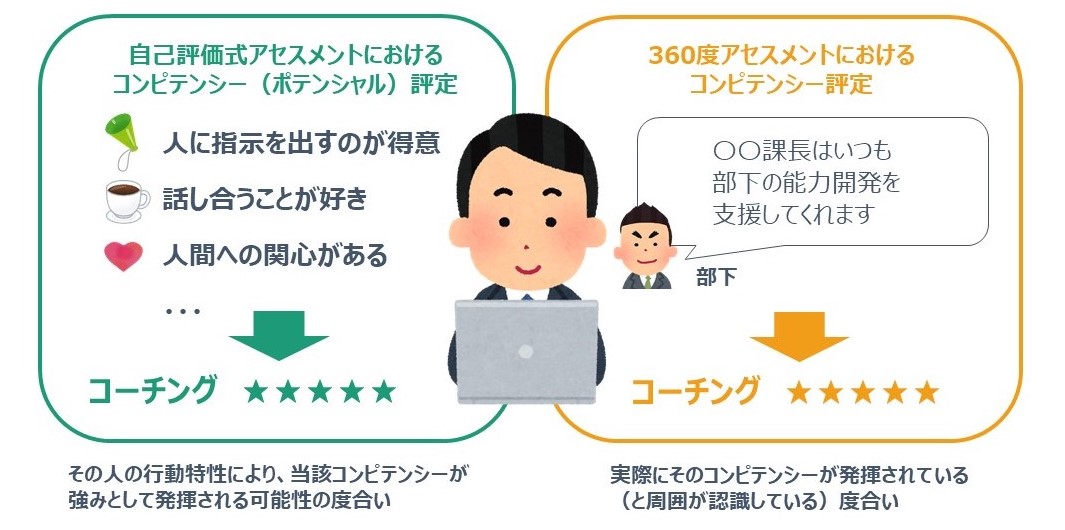

自己評価式アセスメントと、360度評価は何が違うか

「万華鏡30などの自己評価式アセスメントと、360度評価の結果は、何が違うのですか?」というご質問をよく受けます。簡単に言うと、自己評価式アセスメントで出る結果はその人の行動特性をもとにしたコンピテンシーのポテンシャルであり、360度評価の結果は(周囲の人が認識している)そのコンピテンシーの発揮度合い、と言えます。行動特性上の強みがあっても、周囲からコンピテンシーを発揮していないと評価されている場合、何らかの要因で強みが成果に結びついていない可能性が考えられます。ポテンシャルと発揮度合いの双方を検討すると、能力開発のニーズや阻害要因が見えてきます。

新しい働き方で、発揮コンピテンシーが変わる

リモートワーク下では、発揮されるコンピテンシーが従来と変化する可能性があります。たとえば、「率先垂範」を強みにしていたマネジャーは、従来であれば文字通り「部下に背中を見せる」ことができていましたが、テレワーク下では意識的にメンバーに方針や情報を共有するフェーズを挟まないと、リーダーシップ機能としての強みを発揮できないかもしれません。一方で、細やかな進捗管理を得意とするマネジャーは、何かしらの仕組みやツールを導入すれば、これまでよりも効率的にマネジメントを行っているかもしれません。メンバーに対する動機づけや、チームビルディングの能力も、これまでとは異なる手腕が試されるでしょう。おわりに

以上、管理職における発揮コンピテンシーの変化にスポットを当てましたが、一般の社員にも同様のことが言えます。働き方の変容により、発揮されるコンピテンシーが従来と変化した可能性がある今、ぜひ現状の振り返りと、新しい働き方に向けた能力開発に、360度評価をお役立てください。また、360度評価と併せて、ぜひ自己評価式のポテンシャルアセスメントもご活用ください。コンピテンシーが発揮されない原因が、そもそも行動特性的に苦手であることに起因するのか、それとも何らかの環境要因により発揮が阻害されているのかを、より深く考察することができます。

360度評価に興味を持たれた方は、ぜひこちらより資料をダウンロードしてください。また、自己評価式アセスメント「万華鏡30」については、こちらから資料をダウンロードしてください。