小売業におけるよくある人事課題

今回取り上げるよくある課題は2点です。①新卒新入社員の早期退職防止

②優秀な店長の効果的な育成

①新卒新入社員の早期退職防止

早期退職の一因として、「現場の販売員がどのような能力を活かして成果を上げているかを会社がわかっていない」ことが挙げられます。店頭販売は接客業なので、不特定多数のお客様に不快な思いをさせず接することが求められるため「人あたり」が重視されます。しかし、実際の現場で働いている販売員が活かしている能力は人あたりだけではありません。そして、人あたり以外に求められている能力が何かを捉えることが出来ていない場合、採用の応募者に対して仕事に求められる能力を正しく伝えることができず、応募者を正しく選考できず、結果としてミスマッチに繋がってしまいます。

②優秀な店長の効果的な育成

店長育成がうまくいかない要因の一つは、店長と販売員の求められる能力が大きく異なることです。販売員には個人としての販売能力が重要ですが、店長には店舗の売上目標達成、キャンペーンの促進、メンバーの管理を行うためのマネジメント能力が求められます。店長は重要なポジションであるにもかかわらず、販売員を店長へと計画的に育成する仕組みやアセスメントを用いて店長としてのポテンシャルを客観的に評価した上での昇格を導入している企業は少ないというのが実情です。また、店長候補となってもライフイベントのため転勤できない社員が多く、結果的に同じ店舗で長く勤めている人が店長となっています。そのため販売員として活躍していた人が店長になって伸び悩むといった状況が頻発しているのです。

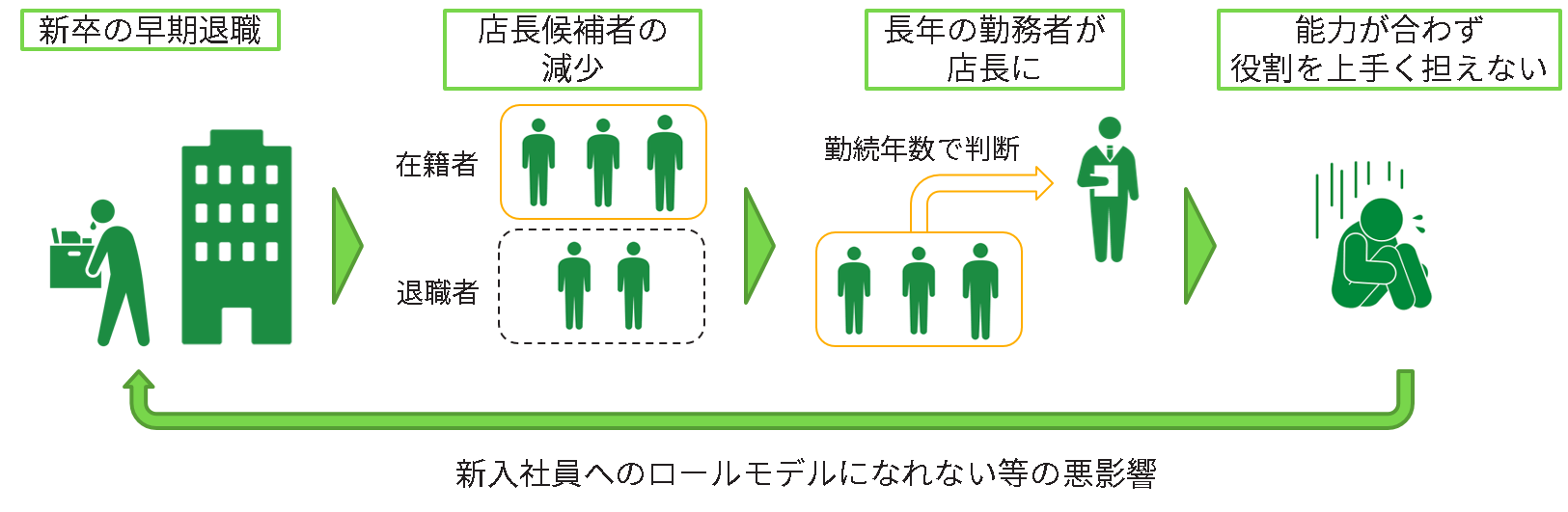

新入社員が早期退職することで、店長候補者が減少し、勤続年数による店長昇格が行われ、役割を果たせない店長が増加し、部下である新入社員が早期退職するという負の循環が発生しています。

各社の取り組み

これらの人事課題に対する各社の取り組みをご紹介します。①早期退職者を減らすために行った新卒採用の改善

この企業は、新卒採用の採用基準と選考方法を見直すことで、早期退職者の減少に成功しました。

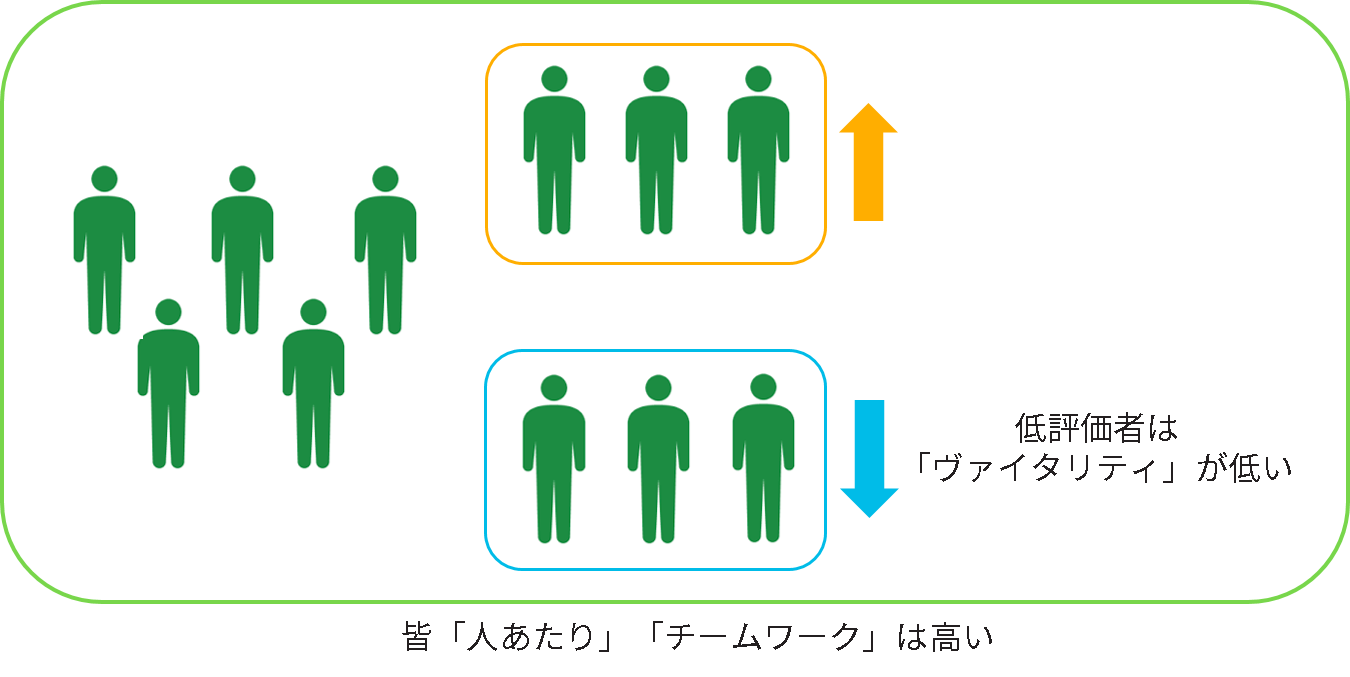

採用基準の見直しのため、高評価者のコンピテンシーを特定するための調査を実施しました。この調査では、全販売員にパーソナリティ検査を実施し、販売実績に基づく評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。調査の結果、全体的に「人あたり」と「チームワーク」は高く、高評価の人ほど「統率力」が高く、低評価の人ほど「ヴァイタリティ」が低い傾向が確認できました。売上目標を達成するためには、ハードワークに耐えうるエネルギーと顧客に積極的に働きかけるための影響力が必要でした。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。② 優秀店長の育成

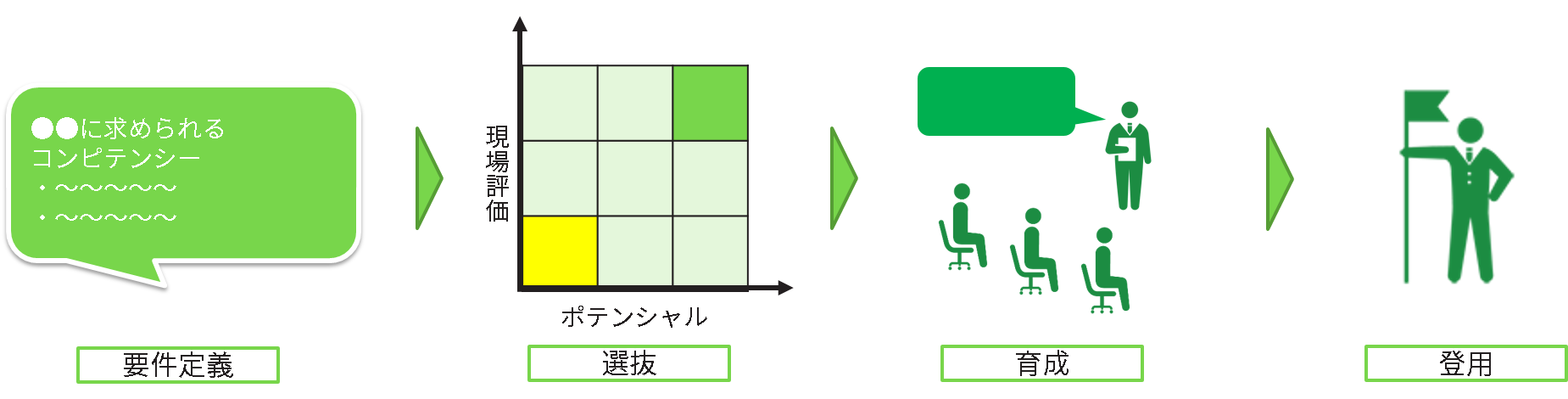

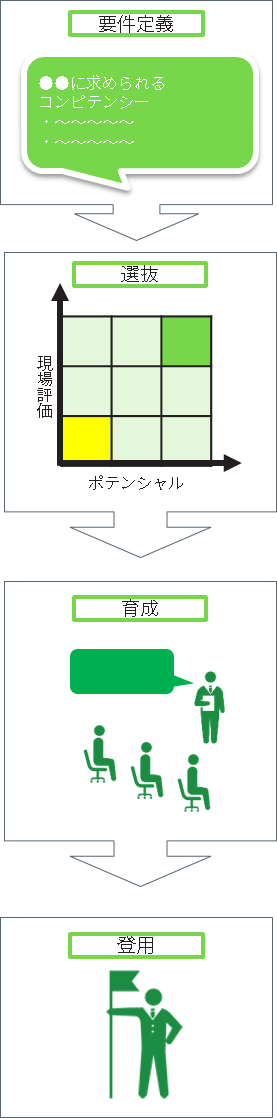

この企業は、店長を計画的に育成するために次期店長選抜育成プログラムを導入しました。このプログラムは、店長の人材要件定義、候補者の選抜と育成、店長への登用を含む一連の取り組みです。

店長職の人材要件定義では、全店長にパーソナリティ検査を実施して、評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。

選抜においては、販売員の中から評価と転勤可否、コンピテンシーポテンシャルを考慮して店長候補者を選びます。育成は座学と実践で行います。実践では一時的に店長の役割を体験できる業務を割り当てることにより、経験による学習を促します。そして十分な実践訓練を積んだ人を店長に登用します。

おわりに

各社ごとに、求められるコンピテンシーの重要度、適切な育成と登用は異なります。特に求められるコンピテンシーは商品やサービス、顧客層などにより変化しますので、ぜひ読者の皆様も自社の調査をしてみてください。 小売業はコロナ禍の影響を強く受けました。インバウンド消費の獲得をビジネスの中心に据えていた企業の損失は計り知れません。一方でDXにより急成長を続ける企業もあります。今後は他社とのコラボレーションが促進され、ビッグデータの活用により、消費者の私生活まで入り込み、来店せずとも個に合わせた提案をする新たな価値の提供が求められるでしょう。我々は今後も顧客企業の発展に貢献していきます。はじめに

急速に普及したテレワークは、組織と従業員の関係性にどのような影響を与えるのでしょうか。テクノロジーの発達により、オンラインで会議を行ったり、チャットで常にコミュニケーションを取ったり、一見すると問題なく適応できていると感じる場面が多いかもしれません。短期的に見れば問題なく業務を遂行できていても、この働き方の変化が長期的に組織と従業員の関係性にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来型のオフィスで仕事をする場合とテレワークで仕事をする場合では、組織と従業員の関係性にどのような影響がでるのか、エンゲージメントという観点から考察します。

エンゲージメントとテレワーク環境

エンゲージメントとは2008年頃から欧米で研究が始まった概念であり、「組織と個人の相互信頼を基にした愛着心」のことを指します。この概念が日本で広く知られるようになったのは、2018年にギャラップ社のエンゲージメント・サーベイの調査結果が報道されたタイミングでした。エンゲージメントの高い従業員の割合が世界最下位レベル(139ヶ国中132位)であったというニュースは、それまで組織と自分を同一視して働いてきた多くの日本人にとっては衝撃的だったのではないでしょうか。

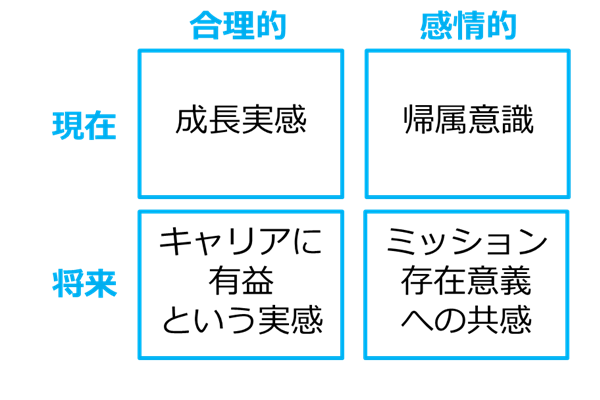

エンゲージメントは4つの領域で捉える

エンゲージメントを測定する方法には多種多様なサービスがありますが、SHLでは次の4領域を面談等で確認する方法を推奨しています。合理的(損得勘定)と感情的(好き嫌い)を現在と将来の切り口でそれぞれ確認していき、いずれの領域においても肯定的な反応を示す場合エンゲージメントが高いと判断できます。今の仕事で成長実感を持ち、処遇に満足し、所属するグループに対して帰属意識を持っていれば、現在の状況に対して肯定的とは言えます。その一方で今の会社でのこれからのキャリアに不安を持ち、会社の価値観に共感できていない場合はエンゲージメントが高いと言えません。

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感を

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感をテレワークになることによって変化することは、「言語・非言語コミュニケーションの絶対量の低下」と「空間を共有する機会の喪失」の2つです。前者については冒頭のオンラインツールを上手く活用し、意識的にコミュニケーションの場を設けることでカバーすることは可能です。一方で後者は帰属意識の低下に対して影響を与えることは自明です。「同じ釜の飯を食う」と言いますが、空間を共有することによって生まれる帰属意識はテレワーク環境においては獲得することができない要素と言えます。したがって帰属意識についてはエンゲージメントを高める要因ではなく、低下させない要因という捉え方が重要になります。

では、どのようにエンゲージメントを高めるかというと「成長実感」を覚えるやりがいのある仕事を与えることが重要です。自分自身の能力をフル活用して困難な目標を達成するとエンゲージメントが高まります。個人の能力と意欲に合った仕事をデザインし、挑戦させ、達成をサポートすることがテレワーク環境におけるエンゲージメントを高めるポイントです。

具体的にやるべき3つのこと

1.職務を明確化

プロセスではなく成果で評価することが求められるテレワークにおいて、成果定義を行うことは必須条件です。しかし、成果を定義するだけでは不十分です。その成果を生み出すためにはどのような能力が求められるのかを考える必要があります。職務についての深い理解は、誰に担当させるかを考える時だけでなく、どのようなサポートをすればよいかを判断するヒントにもなります。

2.適材適所の徹底

成長実感を得るためにはその仕事をやり切る能力(もしくは潜在能力)が必要です。苦手な仕事ほどテレワークでは後回しになり、結果的に成長実感を得ることが難しくなります。その人の能力と意欲とバランスがとれた仕事を与える必要があります。人事の視点では、適性のある人を配置することが徹底的に求められます。

3.適切なマネジメント

従業員の主体性が重要となるテレワークにおいて、1から10まで指示をするマイクロマネジメントは馴染まず、むしろ従業員のエンゲージメントを低下させる要因ともなります。マネージャーが従業員の能力について適切に理解し、本人の主体性を引き出しながら目標達成をサポートする必要があります。