もはやどうすることもできない新卒母集団の減少

新卒の母集団が減って採用の目標に届かない――。近ごろ、人事担当者様からこうしたご相談を受ける機会が多くなってきました。 マイナビが発表した『2025年卒企業新卒採用活動調査』によると、約7割の企業が25卒の課題として「母集団の不足」を挙げています。1母集団の不足を引き起こしている要因は2つあります。1つは人口の減少、もう1つは学生の活動の変化です。国内の人口は急激なペースで減少しつづけています。例えば、22歳の人口は、1995年には204万人でしたが、2023年には127万人とおよそ6割程度に減っています。2また、学生の就職活動の在り方も変わってきています。『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』によれば、今から10年前、14卒の累計エントリー社数は平均74.2社でしたが、直近24卒はそのわずか5分の1の13.6社にまで減少しています。3学生の意識の変化や、新卒市場の売り手化、選考の早期化などが関係していると考えられます。

母集団の減少は今日ほとんどの企業が直面している課題です。加えて、この問題は当事者だけではどうすることもできない社会的な背景を伴っています。今回のコラムは、今ある母集団を前提に、採用フロー全体の現状を分析して改善余地をみつける方法について述べます。

歩留まり率にフォーカスした現状分析

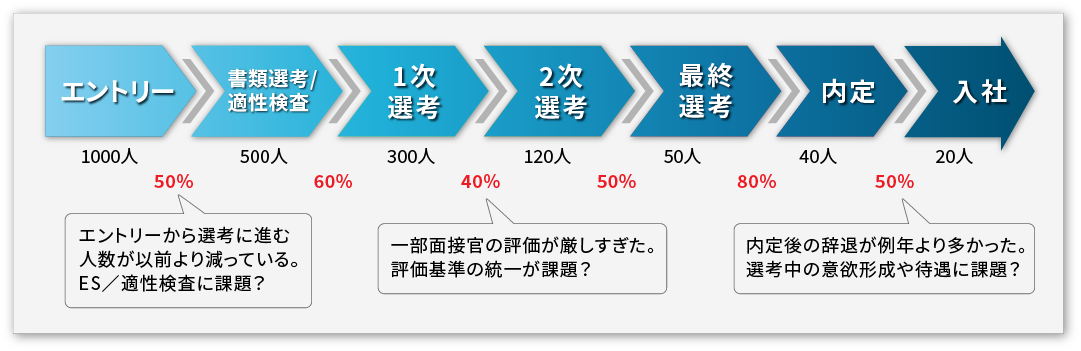

比較的簡便なアプローチとして、「歩留まり率」にフォーカスした現状分析についてご紹介します。ここで言う歩留まり率とは、選考フローの中で、次の選考ステップに進んだ学生の割合のことを指します。例えば、1000人のエントリーがあり、次のステップである書類選考に進んだ人数が500人だった場合、歩留まり率は50%となります。

選考とは人材を選抜するプロセスですので、入社に向かって母集団の数が減少することは正常なことです。しかし、想定に反して減ってしまっているステップがあるとすれば、何らかの改善余地があると考えられます。

- 歩留まり率の確認

まずは選考ステップごとの離脱状況を確認するため、各ステップの人数と歩留まり率を確認します。可能であれば直近数カ年分の歩留まり率を算出し、経年差を確認するのも有効です。

歩留まり率の良し悪しは、自社で想定した数値とどの程度乖離があるか、という観点でまずは判断します。 - 原因の特定

歩留まり率を算出したら、その数値をもとに仮説を立て、改善余地を検討します。他社の動向などコントロールできない要因もあるため、自社でできることに焦点をあてます。以下が一例です。

ステップごとの人数と歩留まり率の調査例

面接で離脱が多い場合

面接に参加して辞退した学生からフィードバックを得ることが理想的です。面接官の態度や面接の雰囲気など、学生が感じたままの感想を聞き出せれば、改善を図るうえでとても良いフィードバックとなります。ただし、選考を辞退する学生から多くの回答を得ることはあまり期待できませんので、併せて自社の面接官からもフィードバックを収集します。面接官が記入した面接評価シートや申し送り事項などの情報から改善点の有無を確認します。人事が同席していた場合は、面接の雰囲気や進行についても確認すると良いでしょう。

面接官は評価者であると同時に、会社の顔でもあります。厳密に評価をしようとするあまり、評価が厳しすぎる傾向にあったり、表情や態度から学生の志望意欲を下げてしまっていたとしたら、思わぬ機会損失を招いている可能性があります。

面接の改善には、面接官トレーニングによる技術向上や評価項目の見直しなどを図ることが効果的です。

内定後に辞退が多い場合

ここでもやはり、学生からのフィードバックを得ることが肝です。特に、内定を出した後に辞退した学生については、可能な限り丁寧なヒアリングを実施して情報を得たいところです。内定承諾/辞退を分ける代表的な要素としては、下記のようなものが挙げられます。

- 内定出しのスピード

- 仕事内容、配属先が希望通りか

- 勤務地や働き方が希望通りか

- 給与/福利厚生が魅力的か

- 選考を通じて受けた企業の印象

まずは学生の辞退理由をヒアリングし、課題の特定に努めましょう。また入社予定企業が全く異なる業界や職種であった場合には、自社の仕事内容への理解が形成されなかった可能性もあります。選考以外のタイミングでも積極的に面談機会を増やすなど、自社への理解を深めることで改善が図れる可能性もあります。こちらの意欲形成の工夫や内定者の適性検査フィードバックについてはコラムもご参照ください。

おわりに

8月も後半に差し掛かり、本年度の採用の振り返りを進める一方、採用自体は継続する、という企業も多いようです。従来の採用スキームで目標人数を確保できない場合、新卒採用は相当の長期戦を強いられることになります。採用が長期化することの諸々のコスト面に目を向ければ、どこかで合理化を図らなければならないこともあるかと思います。最近では新卒・中途の採用比率を見直したり、社内人材の活用によって人材不足を解消する試みも聞かれるようになりました。新卒採用に比重を置いた人材獲得戦略は、今後大幅な見直しを迫られるかもしれません。こうした事態に備えるためにも、採用フローの現状分析は有効です。

1. 株式会社マイナビ『2025年卒企業新卒採用活動調査』p.6 図9

2.データは総務省統計局の公表する人口推計のうち、各年10月1日現在人口を参照。

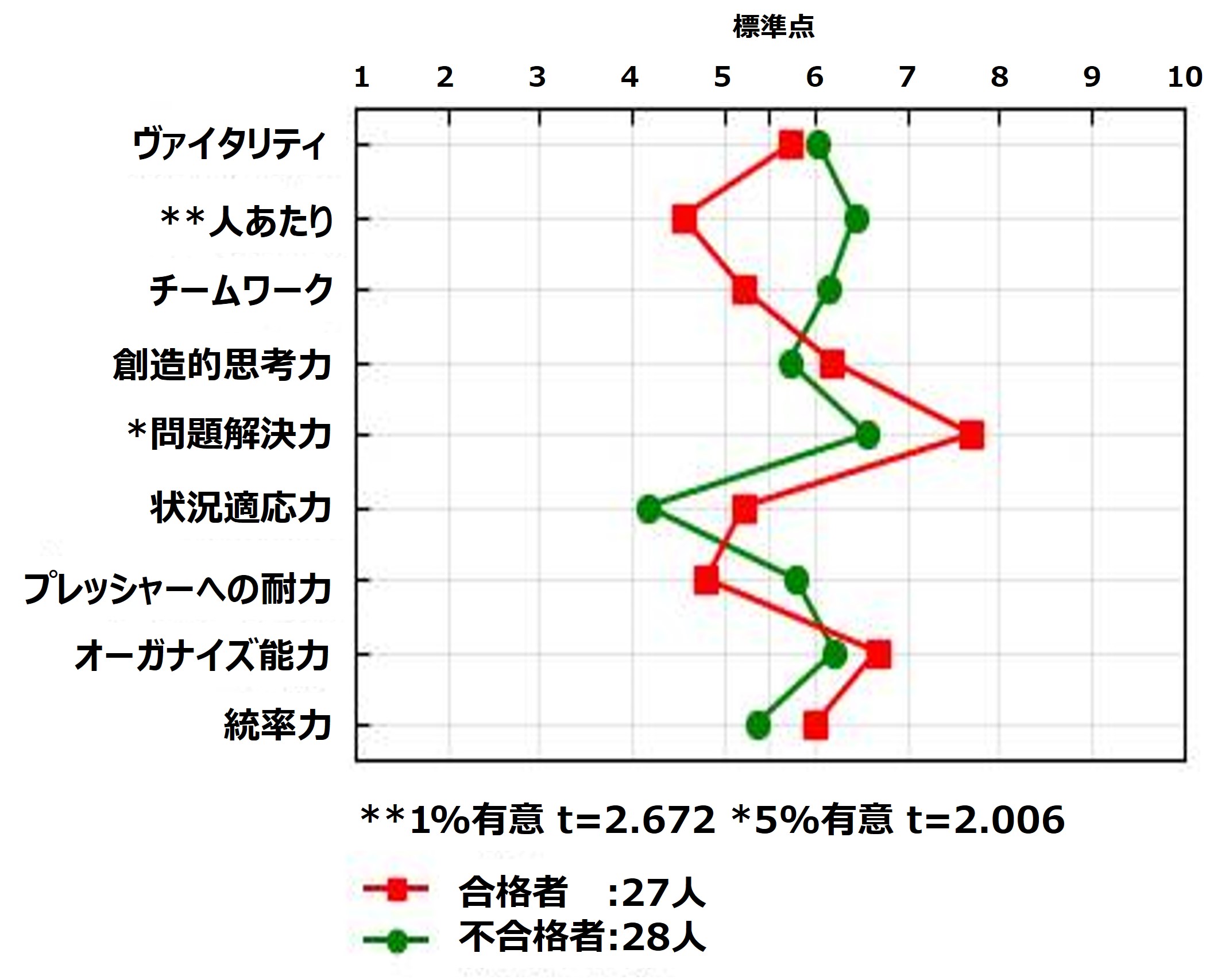

3.株式会社マイナビ『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』p.71図3 昨今は自社採用の振り返りやタレントマネジメントの一環などで、人材データを用いた統計分析を行う企業が増えてきました。分析手法は複数ありますが、中でも2群間の差を調べるt検定は、実施が簡便で活用場面が多い(合格者/不合格者比較や高評価者/低評価者比較など)ためよく使用されています。

統計分析の最大の特徴は、平均値だけでは分からない「有意差(偶然なのか、意味がある結果なのか)」を検証できる点です。しかし、結果が有意かという1点のみを重視してしまうと、その背景にある情報を見逃す可能性があります。

今回は人材データの分析結果を解釈する際に注意すべき点についてご紹介します。

有意水準とは

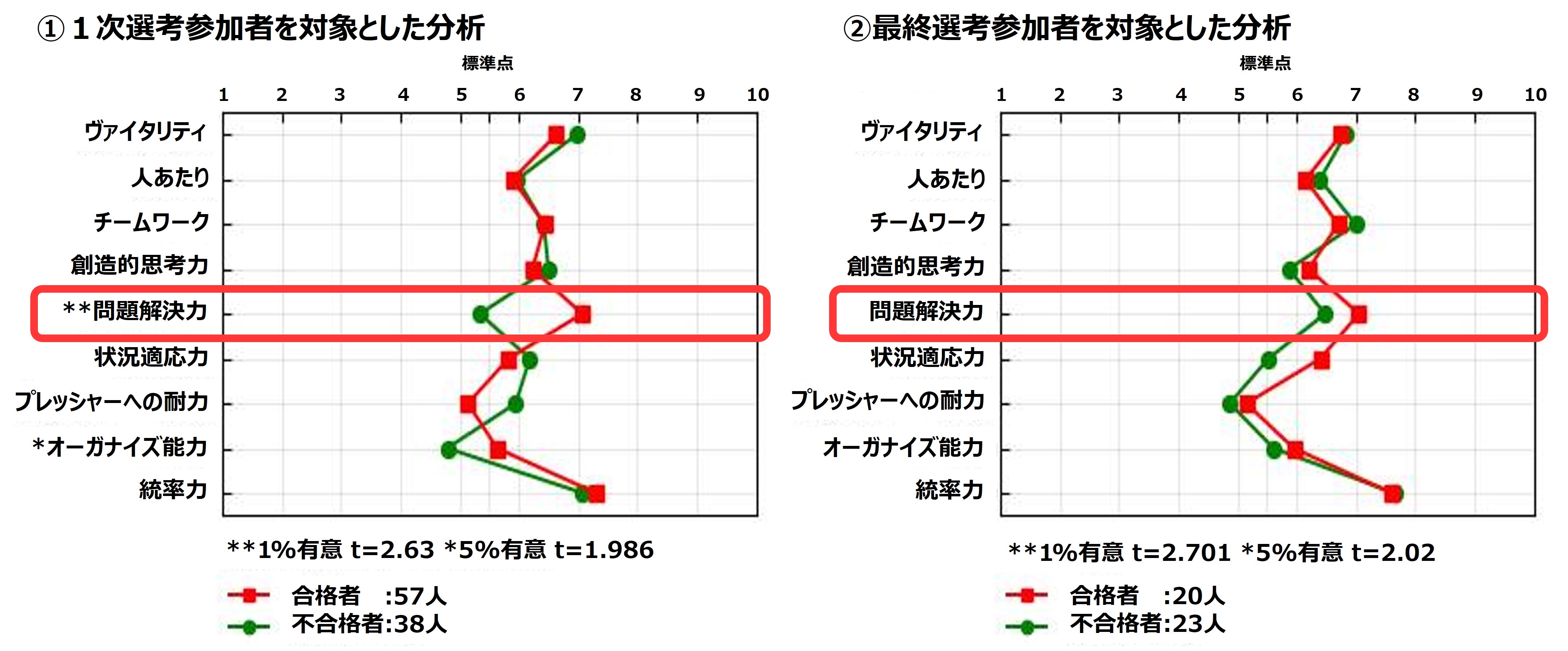

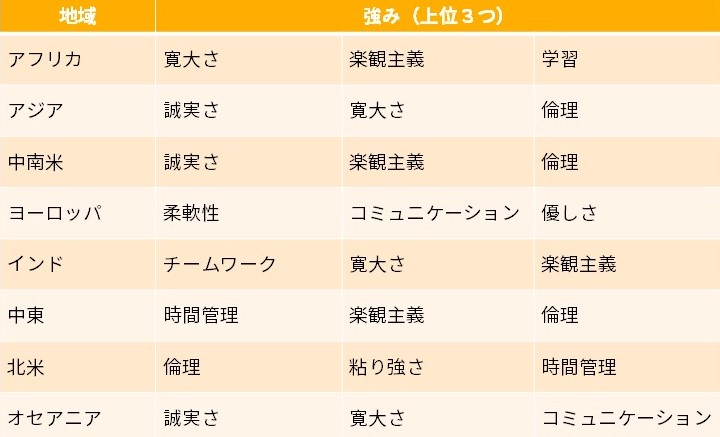

上図はt検定結果をグラフ化したものです。各群の平均値を点で表示し、2群間に有意な差があった場合には、該当する尺度名の横に*(アスタリスク)を1または2個表示させています。

*は有意水準を識別するための記号です。有意水準とは、分析結果が偶然生じたのではなく、意味があるといえる確率のことです。*が1個の場合は「95%以上の確率で偶然ではない、確実な差があること」と解釈します。また*が2個の場合は「99%以上の確率で偶然ではないこと」と解釈します。

このグラフにおいて、2群間の差の大きさは点の開き具合で確認でき、その差がどのくらいの確率で発生するのかは*の数で確認できます。仮に大きな差が開いていても、有意水準に達していない場合は意味がないと解釈します。分析結果を読み解く際には、*がついている尺度を重点的に確認します。

落とし穴1:分析結果は対象人数に左右される

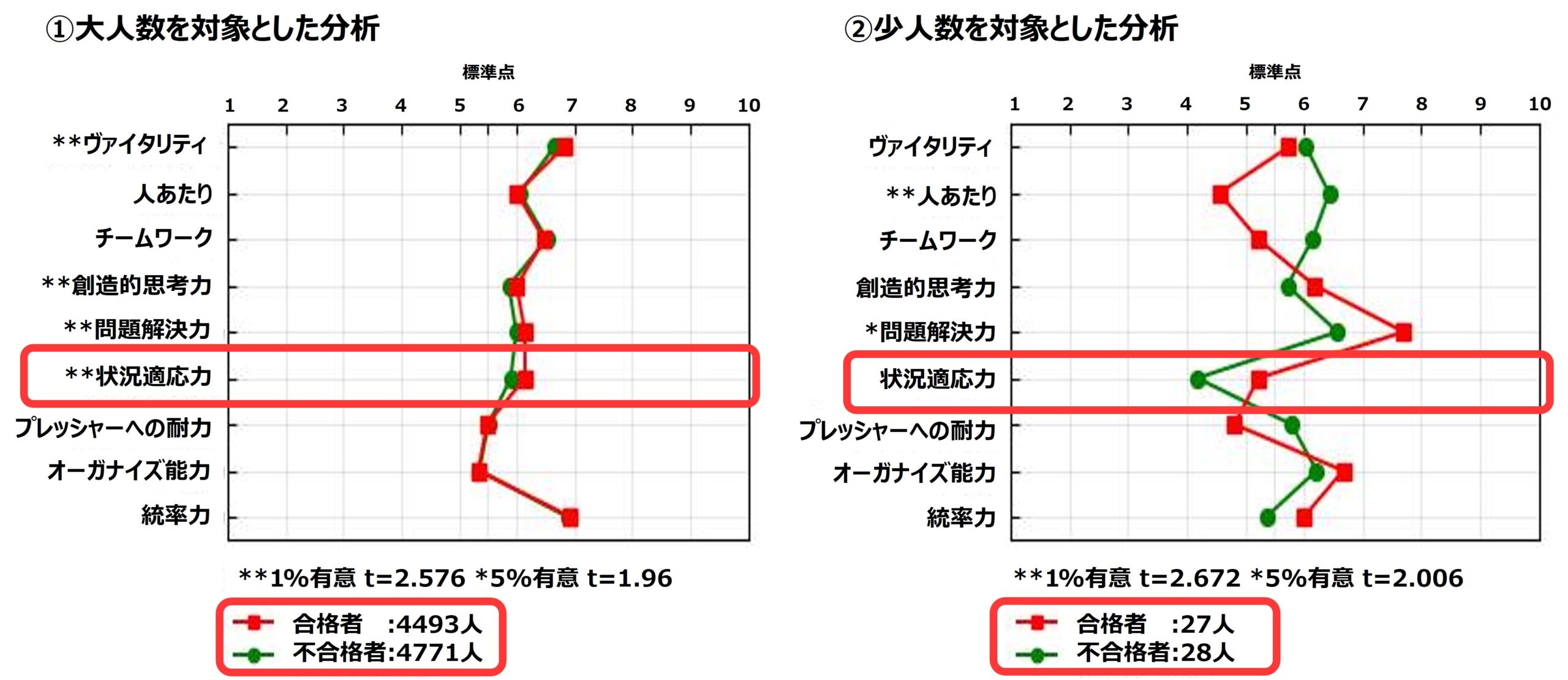

上にある2つのグラフは、どちらも合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。しかし各群の人数が大きく異なっています。

「状況適応力」に注目してください。①大人数のグラフでは、2群間の平均値に大きな差が見られませんでした。しかし、*が2個もついています。一方、②少人数のグラフは平均値の差が①よりも大きいですが、*は1個もついていません。結果、「状況適応力」において、②少人数のグラフは有意差がなく、①大人数のグラフは差こそ小さいものの、99%以上の確率で偶然ではない差が存在していると解釈します。

①のように、対象人数が多い分析を実施した場合、平均値の差が微々たる場合でも結果に*がつくことがあります。このような場合は、*がついていることに加え、平均値差が一定以上開いている尺度、またはその中での得点差が大きい尺度に絞って注目していくことをお勧めします。例えば、各群の人数が1000人以上の場合、平均値の差が1以上開いている尺度に絞って解釈を進めていく、などです。

落とし穴2:選抜された人が対象となる分析では結果が表れにくい

上にある2つのグラフは、各選考段階における合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。

「問題解決力」に注目してください。①1次選考のグラフでは、*が2個ついています。一方で②最終選考のグラフには*が1個もつきませんでした。*の数だけに着目すると、最終選考では「問題解決力」を評価できなかったようにも受け取れます。本当にそうでしょうか?

①のグラフを見ると、1次選考合格者は「問題解決力」が平均7点以上の集団であったことが分かります。一般的な全国平均は5.5点のため、最終選考に参加した時点で「問題解決力」がかなり高い人に絞られていると推測できます。高得点の集団を2群に分けたため、2群間の差が表れにくくなってしまったと言えます。

②最終選考では*がつきませんでしたが、「問題解決力」の平均値は不合格者群よりも合格者群の方が高くなっています。「問題解決力」の評価という観点では、悪くない結果だったと解釈できます。

さいごに

今回取り上げた例のように、対象者が多いゆえにほとんどの尺度に*がついたり、選考が進むにつれて*がつく尺度が減っていったりする、という現象はよく見られます*がついている、ついていないという観点だけでは、その背景にある情報を見逃してしまう可能性があります。平均値の差の度合いや、平均得点などを見ることで、改めて得られる気づきもあるのです。 エントリーシートや面接など、採用プロセスでは人が人を評価する場面が多々あります。

人が人を評価する時、評価者の認知に様々なバイアスがかかります。同じ場にいて同じ応募者を評価していても、評価者が異なれば受ける印象も異なります。その印象が合否に影響を与えると、評価者によって結果が大きく変わってしまう可能性があります。

評価者による評価のブレを大きな課題と見なしている企業の中には、機械的なAI評価などを導入している例もあるでしょう。では、人が人を評価しつつ、評価のブレを減らす方法はないのでしょうか?

今回は人が評価をするにあたり、印象評価を回避する方法についてご紹介します。

印象は言葉ひとつで大きく変わる

印象形成という概念を定義したアッシュ(Asch,S.E)は、人の特徴を示す単語のみを複数提示した時、人物イメージがどのように形成されるのかを実験しました。片方の実験参加者群には

「知的な・器用な・勤勉な・温かい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて、このような特徴を持つ人に対する全体的な印象を聞きました。

もう片方の群には

「知的な・器用な・勤勉な・冷たい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて印象を聞きました。7つのうち6つは同じ単語です。

「温かい」と「冷たい」のみを入れ替えただけでしたが、結果は大きく異なりました。「温かい」群は人物イメージに関して望ましい印象を持った一方で、「冷たい」群は望ましくない印象を持ったのです。

この実験でいう「温かい」「冷たい」のように、一部の特徴に対する印象が非常に良い(または悪い)場合、他の特徴に対する印象もそれに引っ張られてしまうことがあります。この現象をハロー効果(光背効果)といいます。

さらにアッシュは、特徴の提示順序によっても印象が変わることを示しています。良い情報を先に提示し、悪い情報を後から出した群と、先に悪い情報を提示した群とを比較した結果、前者は後者よりも全体的に望ましい人物イメージを持ちました。これは最初の印象がその後の印象形成に大きな影響を与えることを示します。

このように、言葉ひとつ、順番ひとつでその後の印象は大きく変わってしまうのです。

印象評価によるブレを減らす方法

複数のタスクを同時並行で実施している場合、1つのタスクに集中している場合よりも印象評価になる傾向があります。面接を行っているその場で質問を考え、応募者の話を聞き、合否を評価しようとする場面はまさに複数タスクの同時実施状態です。このような場合、第一印象に引っ張られやすくなったり、一つの言葉に引っかかってその後の印象が良く(悪く)なりすぎてしまったりする可能性があります。これを防ぐためにも、評価は面接の後に行うことをお勧めします。

当社は面接評価のステップを「観察」「記録」「分類」「評価」の4つに区切っています。面接の場で行うのは観察と記録のみです。評価者自身の判断は一旦置いておきます。あくまでカメラのように、応募者の言葉や行動をとらえ、記録していきます。

そして面接が終了した後、集中できる環境で評価まで進めていきます。記録した言動の中に自社の採用要件とリンクするものがあるのか、どの要件に当てはまるのかを分類していきます。そして要件ごとに分類された言動を見て、そのレベルを評価していくのです。

面接の評価結果は合否に直結します。評価者に起こるバイアスの存在を認識し、面接を行っているその場での評価を避けることで、評価者による評価のブレを減らす効果が得られるでしょう。

参考:Asch, S. E. 1946 Forming impressions of personality. journal of Abnormal and Social Psychology,41, 258-290. 「就職プロセス調査」(リクルート就職みらい研究所実施)によると、2024年3月1日時点の就職内定率は40.3%で前年から10.0ポイント増えているとのことで、採用選考の早期化が日経新聞で指摘されていました。ただ内定率が4割といっても、完全に採用が終わっている企業は僅かで、多くは4月以降も引き続き選考がおこなわれます。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。 今回は、なぜ私が1年も前から締め切り日が決まっている業務にもかかわらず、毎月締め切り直前か、時には締め切りを過ぎて原稿を提出することになるのかについて、周囲の方々に対するお詫びと反省を込めて考えていきたいと思います。

二つの研究

締め切りに追われてしまう原因とその解決策を考えるヒントになりそうな研究を二つご紹介します。一つ目は、日本のAI研究第一人者である松尾豊氏が2006年に発表した論文「なぜ私たちはいつも締め切りに追われるのか」です。この論文はジョークか真面目かよくわからないところが面白いのですが、創造的な仕事をする研究者が常に締め切りに追われる理由についてわかりやすく述べています。仕事を行うリソースを集中力として、締め切り日までにどのようにリソースを配分することが仕事量を最大化するかについて数式を用いて説明しています。結論を要約すると以下のようになります。

創造的な仕事は高い集中力がなければ進まないので、低い集中力で長時間仕事をしても意味がない。したがって、仕事量をしっかりと見極め、集中力を最大化させれば間に合うぎりぎりのタイミングで集中力を高めることが重要。仕事のなかには高い集中力を用いても仕事の効率が高まらないものもあるので、そのような仕事は一定の集中力で計画的に進めた方がよい。創造的な仕事をしている研究者は、もっと時間があればよかったのにと考えるのではなく、もっと集中すべきだったのにと反省すべきである。

さらにもう一つの研究を紹介します。ティム・アーバン氏が行った2016年のTEDでのプレゼンテーション「Inside the mind of a master procrastinator」です。私が邦題をつけるとすれば「先延ばし名人の頭の中」です。

先延ばし名人が締め切りギリギリにならないと仕事に手を付けない理由を頭の中で起こっている3者の対立として説明します。

先延ばししない人の頭の中には合理的意思決定者がいて、その人の行動の舵取りをしています。他に誰も合理的意思決定者を邪魔する者はいませんので、合理的に計画的に仕事が進んでいきます。先延ばし名人の頭には合理的意思決定者ともう一人、今すぐ満足したいサルがいて、合理的意思決定者が仕事をしようとするとその舵を奪い取り全く関係ないことをさせます。サルが求めるものは今お気楽で楽しいことだけ。やるべき仕事と気楽で楽しいことの葛藤が生まれた時、サルに舵取りされている先延ばし名人は「闇の遊び場」に逃げます。闇の遊び場とはやるべきことがあるという罪悪感や不安を持ちながら、関係のない気楽なことをする本当の楽しみとは異なる遊び場です。このままでは本当に間に合わないという状態になると合理的意思決定者の救世主が現れます。パニックモンスターです。パニックモンスターは普段は眠っているのですが、締め切り直前、仕事上の大問題などのピンチで目を覚まし、サルを追い払ってくれます。パニックモンスターの出現により合理的意思決定者は舵を取り戻し、先延ばし名人は生産的な仕事に取り掛かることができるのです。

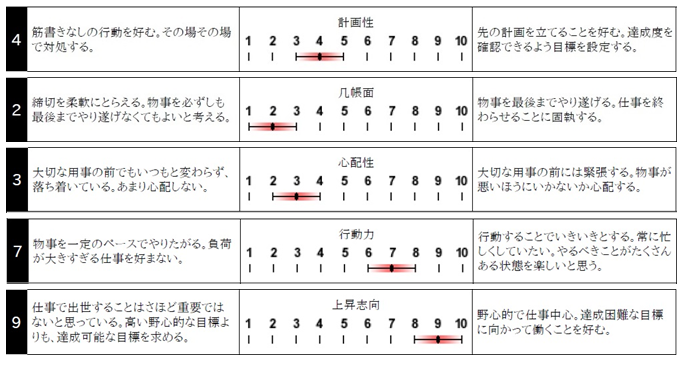

パーソナリティの影響

次はパーソナリティの視点から締め切りに追われる理由を探ってみたいと思います。OPQの測定因子のうち締め切りに追われることに関連する因子には以下ものがあります。

・計画性(低得点)

計画性は先を見通して計画的に行動することを好む性質を表します。この因子の低得点者は場当たり的な行動を好む傾向があり、計画的に行動することは自発性を損ねると考えています。低得点者ほど、計画的に仕事を進めることを好まないため、締め切りに追われることになります。

・几帳面(低得点)

几帳面は提出期限や約束を必ず守ることを好む性質を表します。この因子の低得点者は提出期限や約束は状況次第で柔軟に変更できるものと考えています。大きな目的を達成するためには多少の締め切り遅れは仕方がないと考えており、品質へのこだわりや突発事態の発生などを理由に締め切りに間に合わないことがあります。

・心配性(低得点)

心配性は仕事や責任が与えられた際に発動する不安感情です。仕事や責任を全うしたいという気持ちの強さからうまくできるかどうかを心配してしまう性質がこの心配性です。この因子の低得点者は、仕事を与えられても常にリラックスしています。ティム・アーバン氏のいうパニックモンスターがなかなか現れないパーソナリティと言えるでしょう。

・行動力(高得点)

行動力はとにかく行動することを好む性質です。高得点者はハードワークや長時間労働を厭わないため、とにかく行動を増やすことで問題解決を試みます。締め切り直前からの徹夜仕事が苦にならないため、この方法でも締め切りに間に合わせることができると自信をもってしまいます。このことが締め切りに追われる一つの要因となります。

・上昇志向(高得点)

上昇志向は目標達成意欲と言い換えることができます。高得点者は目標達成に向けて常に努力します。その理由はどうしても目標達成したいから、目標達成できないことが嫌だからです。高得点者は締め切り直前の仕事が与えられても何とかして締め切りを守ろうとします。その結果、短い時間で仕事を完了させる能力が身についていきます。この能力によって仕事に要する時間を短く見積もるようになり、締め切り間際に着手することが習慣化します。

私のOPQプロファイルは締め切りに追われる5つの特徴に概ね合致しています。パーソナリティからみて私は締め切りに追われがちな特徴を持っています。

改善方法を考える

松尾豊氏からの重要な示唆は、締め切りに直前にならずとも集中力を高める機会を持つべきであるということ。締め切りに余裕をもって集中力を発揮するには、ゆとりのあるタイミングで集中する時間を設けることが必要です。このアクションを行うには私の計画性4点はやや低く、明確な業務ルールを自ら定める必要があります。例えば、締め切り2週間前に必ず3時間以上のまとまった時間を確保し執筆を開始する、などです。ティム・アーバン氏からの重要な示唆は、早めにパニックモンスターを出現させる状況を作るべきであるということ。几帳面2点、心配性3点である私のパニックモンスターは一般的な人に比べてなかなか起きてくれません。そんな私がパニックモンスターをたたき起こすためにやれることは、事故を想像することです。来週の原稿が間に合わない、掲載できなくなった、執筆者の休職、退職など、通常では起きないが絶対起きないとは言えない状況をありありと想像し、次週のコラムとして自分の原稿を出せるようにしておくこと。これも慣れればすぐに効果を失うと思いますが、当面はこのプランで進めたいと思います。

おわりに

実を言うと私が締め切りに追われる理由を私は知っています。締め切りに追われると不安に襲われます。そして、その不安と戦うために集中力を高め一気に仕事を終えることができると不安が払しょくされ強い達成感が得られます。この達成感が報酬となり、締め切りに追われる行動を強化してしまうのです。締め切りに追われる快感によっているだけなのです。

今後は、今回の反省を踏まえ周囲の人にご迷惑をおかけすることがないよう、締め切りに追われない仕事の仕方に改善することをここに誓います。

また、このコラムが締め切りに追われている同志の皆様のために少しでもお役に立てたら幸いです。

参考:

松尾豊(2006). 「なぜ私たちはいつも締め切りに追われるのか」 http://ymatsuo.com/papers/neru.pdf

Tim Urban(2016)「Inside the mind of a master procrastinator」、TED https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU 本コラムでは、将来必要なスキルを持つ人材を確保する方法を検討する上で参考となる、SHLの白書「Skills of the Future and Where to Find Them(未来のスキルと、どこでそれらを見つけるか)」を一部抜粋してご紹介します。

変化し続ける世界とパワースキル

多くの研究では、AIが人間の社会的・感情的な知性や創造的・革新的なスキルを、他のスキルのように簡単に再現することは、難しいことを示しています。¹このことから、ソフトスキルや創造的・革新的思考がより重要になりつつあること、これらのスキルを持つ人材はAIの時代に活躍するであろうことがうかがえます。

人事領域の世界的なエキスパート、Josh Bersin 氏は将来の成功のためのXファクターとなるスキルを調査し、その結果を「パワースキル(PowerSkills)」のフレームワークにまとめました。²この調査によると、未来のスキルは技術的なものではなく、行動的なものです。

AIの最初の黄金時代が間近に迫っている今、ソフトスキルやAIを活用できるスキルを持つ人材の採用は人事にとって重要です。³

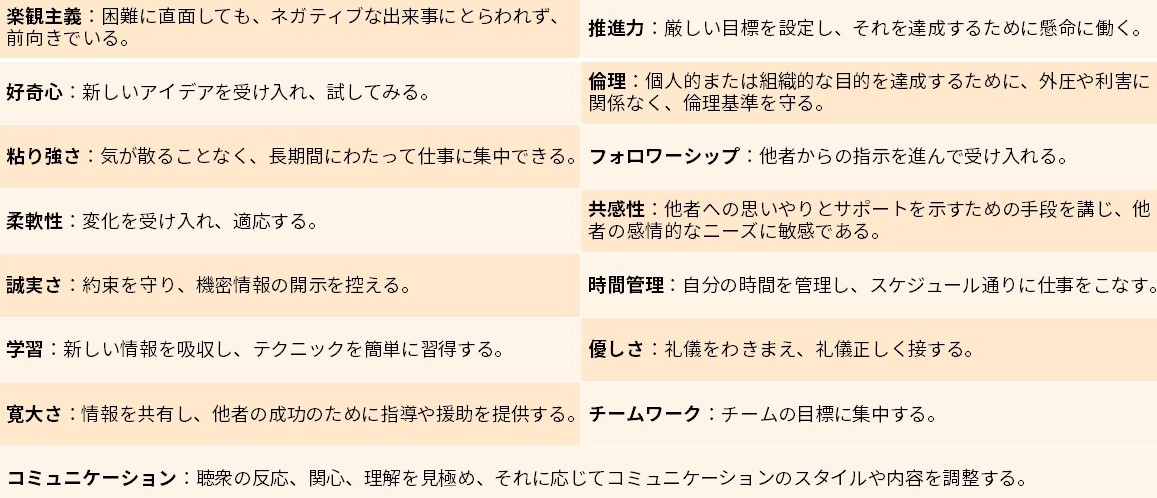

SHLは、「パワースキル」を人事の実務家が活用しやすいように、仕事ですぐに役立つスキルに焦点を当てて定義を追加し、15のスキルにまとめました。

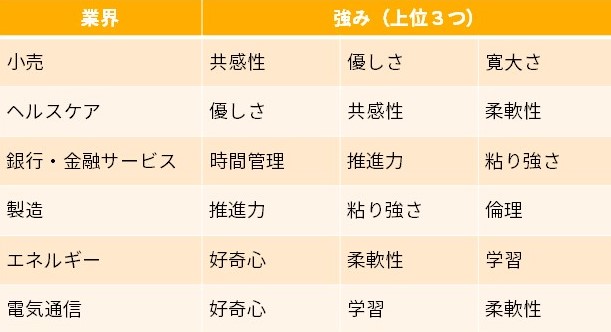

調査データ

「パワースキル」を地域別、産業別、経年で調査するため、仕事に関連する96のスキルを測定するSHLのユニバーサル・コンピテンシー・アセスメント(UCA)⁴を「パワースキル」にマッピングしました。

サンプル総数:67,592人

地域別の内訳:ヨーロッパ(49%)、北米(20%)、インド(20%)、中東(6%)、アフリカ(3%)、アジア(1%)、オセアニア(1%)、中南米(1%)

地域別

各地域の明確な強みを調べるため、各スキルで高得点域(候補者の上位3分の1)に入った候補者の割合を算出し、地域内で順位付けしました。以下は各地域の上位3つのスキルです。

各地域は独自の強みを示しています。採用担当者が必要なスキルを持つ候補者の確保に苦戦しているのであれば、そのスキルの高い他の地域から獲得することが考えられます。パンデミックで示されたように、地理的に離れていてもリモートで働くことができます。

比較的多く挙がっているのは、「楽観主義」「誠実さ」「寛大さ」です。一方、「共感性」「フォロワーシップ」「好奇心」「推進力」はどの地域でも上位ではありませんでした。しかし、業界によっては重要な強みとして挙がっています。

業界別

様々な業界の特徴を横断的に見ることで、採用担当者にとっての潜在的な人材パイプラインと働き手のキャリアパスが浮き彫りになりました。これらは特に、自動化の影響を受けやすい職務において重要です。既存のスキルセットを活用できる別の業界が分かるため、人材の流動性を高めるのに役立ちます。

自動化の進む小売業界の人材にとって、主な強みが共通しており成長産業となる可能性が高いヘルスケア業界が潜在的なキャリアパスとなります。同様に、銀行・金融サービス業界と製造業、そしてエネルギー業界と電気通信業では強み2つが共通しており、人材プールを共有できる可能性が高いです。

新たなパワースキル

最後に経年変化の傾向を調査しました。2021年(N = 7,692)と2023年の最初の3ヶ月間(N = 13,137)について、高得点の候補者の割合を比較し、増加幅が大きいものから小さいものへと順位付けを行いました。大半のスキルで高得点の候補者数が増加しました。上位3つは「粘り強さ」、「優しさ」、「時間管理」です。おわりに

複数の業界で、候補者の主な強みが共通していることが分かりました。チーム内のスキルギャップを埋めるのに苦労している採用担当者は、別業界の人材プールを活用することが有益です。別の地域へ目を向け、リモートワーカーを活用することも考えられます。過去2年間で「パワースキル」を持つ人材は増加しており、多数の応募者からスキルを持つ人を見極めるのは困難です。気付かないうちにチーム内でこれらのスキルが高まっている可能性もあります。

スキルをもつ応募者を迅速に見極めるために、また、チームの強みを把握しAI黄金時代におけるチームの成功を阻むスキルギャップを特定するために、アセスメントを活用しましょう。

白書の原文はこちらからダウンロード可能です。

¹ 2017, McKinsey Global Institute, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages

² 3 2019, Josh Bersin, Let’s Stop Talking About Soft Skills: They’re PowerSkills

³ 2022, Research.com, Job Automation Risks in 2023: How Robots Affect Employment

⁴ UCA(Universal Competency Assessment)は、現在国内での取扱開始に向けて準備中です。 採用を取り巻く環境が売り手市場と言われ始めてはや数年。採用プロセスの中で応募者の意欲形成を図る企業も増えてきました。しかし、その分面接時間が延びるということは、ほぼありません。面接官は、限られた面接時間で選抜と意欲形成の両輪を回さなければならなくなったのです。

選抜に使える面接時間が短くなった今、効率的に面接を進めるカギはエントリーシート、適性検査結果などの面接参考資料にあります。今回は、面接参考資料を活用するメリットと確認ポイントをご紹介いたします。

面接参考資料を活用するメリット

エントリーシートや適性検査結果を読み込むことで、応募者の人物像を事前にイメージすることができます。人はよく知らない相手の属性(学部やサークルなど)を見て性格を推測してしまうことがあります。例えば運動部は快活、文化部は物静か、などです。しかし、面接参考資料を読むことで応募者個人のパーソナリティを認識し、適切な仮説を持つことができます。その結果、限られた面接時間で質問すべき内容を事前に検討できます。また面接場面ではあれもこれもと確認したくなるものですが、確認事項の優先順位もあらかじめ決めておくことができます。

面接参考資料を用いれば、ぶっつけ本番で面接時間を迎えるよりも、より焦点を絞った情報収集が可能となるのです。

エントリーシートの確認ポイント

ポイントは大きく3点です。①評価基準に関連する記述を探す

ここで記述されたエピソードを主に深掘りし、確認したい能力あるいはポテンシャルの高低を確認してください。

評価基準に関連する記述が見当たらない場合は、本人のアピールポイントを事前に把握した上で、面接で自己PRを聞きましょう。自社の評価項目に関連しそうなエピソードが無いか確認しつつ、評価項目に関連する質問を投げかけてください。

②表現が曖昧になっている部分を探す

例えば「多くのメンバーを説得した」とだけ書かれていたとします。多くの、とは具体的に何名でしょうか。人数によって説得の難易度に差があります。本人の成果を過大評価、また過小評価しないためにも、背景情報はできるだけ具体化させることをお勧めします。

③違和感をもつ点や、より深く質問したい内容を探す

本人は分析力をアピールポイントとして掲げているがそれらしきエピソードは見当たらない、などの状況があれば、面接の中で本人に質問してみると良いでしょう。

また、本人はアピールポイントにしていないけれども、掘り下げれば立派な強みとなりそうな内容というものもエントリーシートに記述されていることがあります。そうした内容がありそうな場合は、ぜひ面接の場で積極的に確認してみてください。

適性検査結果の確認ポイント

続いて、適性検査結果を面接前に確認する際のポイントをお伝えします。こちらも、評価基準に関連する尺度得点を確認します。適性検査の項目と評価基準が必ずしも合致しない場合、相対的に得点が高い/低い尺度を確認し応募者の特徴を掴みます。ここで、適性検査の結果得点別の質問の観点についてお伝えします。

高得点、つまり本人の強みである尺度については、ぜひ面接で「その能力が本当にあるのか、うぬぼれではなく高いのか」を確認するための質問を投げかけてみてください。

また反対に低得点、つまり本人の弱みとなりうる尺度については「自社の基準ラインに到底及ばないくらい低いのか、自社としては問題ないラインなのか」を確認してみてください。

つまりどちらの場合でも、各能力のレベル感を正確にとらえるための質問をする必要がある、ということです。

おわりに

属性等によるバイアスを補正し、事前に仮説が持てれば、短い面接時間で何を確認すべきかがわかります。面接時間を効率的に使うためにも、ぜひ上記ポイントをもとに面接参考資料をご活用ください。 今回はこれらがどのように算出されている値なのかについて、取り上げたいと思います。標準化とは

100点満点のテストで、80点を取ることができたとします。あなたは高得点でしょうか、低得点でしょうか。満点のうち8割の得点であったという意味では、高得点なのかもしれません。▼ クラスの平均点が70点だった場合は?

・・・それほど高得点とはいえないかもしれません。

▼ クラスの平均点が48点だった場合は?

・・・かなりよく出来ているといえそうです。

得点が高いか低いかを判断するには、クラスの平均点や得点分布を知る必要があります。データが正規分布(ベルカーブを描く分布)に従うことを前提として、基準母集団(上記の例であれば“クラス”)の平均と標準偏差(分布のばらつきの程度)を用いて、その中でどの位置にいるかを相対的に示すことを「標準化」といいます。標準化して変換した値を標準得点といいます。標準得点の計算式は以下の通りです。

標準得点=(点数-平均)/標準偏差

「平均」と「標準偏差」は、比較したい基準母集団(同じテストを受けている集団)の値を用います。

クラスの中の相対的な位置を知りたいのであればクラスの平均と標準偏差、学年全体の相対的な位置であれば学年の平均と標準偏差を用います。

2パターンの基準母集団を用いて標準得点に変換してみましょう。

*計算後の値は四捨五入して小数点以下第2位まで表示

▼ クラス平均70点、標準偏差15の場合

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15=0.67

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15=0

▼ クラス平均48点、標準偏差15の場合

80点をとった人 … (80-48)/15=2.13

48点(平均)をとった人 … (48-48)/15=0

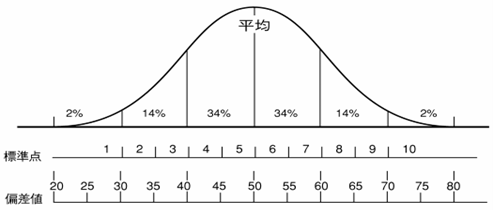

標準点と偏差値

標準得点では、平均を0、標準偏差を1とする得点に変換されます。そのため、平均点をとった人の標準得点は0となります。平均以下の場合、標準得点はマイナスになります。・・・少しわかりにくいですね。この標準得点を、馴染みのある標準点や偏差値にさらに変換してみましょう。

標準点とは、平均5.5、標準偏差2 になるように物差しをずらしたものです。1~10の10段階で示されます。

偏差値とは、平均50、標準偏差10になるようにしたもので、20~80の値で示されます。

それぞれ計算式は以下の通りです。

標準点 =(点数-平均)/標準偏差*2+5.5

偏差値 =(点数-平均)/標準偏差*10+50

標準得点の計算式に、標準点であれば2(標準偏差)をかけて、5.5(平均)を足すことによって、平均を0から5.5、標準偏差を1から2にずらしています。

先ほどの2パターンの基準母集団を用いて標準点と偏差値に変換してみましょう。

*計算後の値は四捨五入して小数点以下第2位まで表示

▼ クラス平均70点、標準偏差15の場合

標準点

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15*2+5.5=6.83

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15*2+5.5=5.50

偏差値

80点をとった人 ・・・ (80-70)/15*10+50=56.67

70点(平均)をとった人 ・・・ (70-70)/15*10+50=50.00

▼ クラス平均48点、標準偏差15の場合

標準点

80点をとった人 ・・・ (80-48)/15*2+5.5=9.77

48点(平均)をとった人 ・・・ (48-48)/15*2+5.5=5.50

偏差値

80点をとった人 … (80-48)/15*10+50=71.33

48点(平均)をとった人 … (48-48)/15*10+50=50.00

標準点と偏差値の出現率

当社の実際のアセスメント結果では、小数点以下の値は四捨五入などの処理をして整数として示しています。また、基準母集団によっては、例えば標準点であっても10以上の値が算出される可能性もありますが、10以上はすべて10として取り扱っています。標準点と偏差値の出現率の分布は以下の通りです。

このように、同じ「80点」であっても、比較する集団によって相対的な位置が異なります。

例えば当社のパーソナリティ検査OPQでは、基準母集団を「成人一般」としています。「世の中の成人一般と比較した場合にどの位置にいるのか」を知ることができるのが、当社のアセスメントを導入いただくメリットの1つとなっています。

標準得点、標準点、偏差値についての理解が深まり、アセスメントサービスの結果解釈の参考となれば幸いです。 ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。はじめに

研修に参加した際に、隣の席の人のことをよく知らないまま、緊張した様子で研修に取り組み、消化不良な部分が残ってしまったという経験はありますか?通常、研修の本編に入る前に導入部分でなんらかのアイスブレイクが行われることが多くあります。参加者同士の簡単な自己紹介、研修に対する意気込みなどを個々に発表することで互いの共通点を見つけ、会話のきっかけを提供することが多くあります。

上記のようなアイスブレイクが行われない研修だと、どこかよそよそしい雰囲気になり、研修そのものも盛り上がりに欠けるという状況になることは珍しくありません。緊張をほぐすために、様々な工夫でアイスブレイクを行うことにより、研修への積極的な参加を促進できます。

アイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」

例えば、A4の紙を用意して、できるだけ高いタワーを作るといったペーパータワーのようなワークもアイスブレイクの一つといえるでしょう。初対面の人たち同士が集まった際に共通点を見つけ出し、緊張をほぐすことでリラックスした雰囲気が醸成され、自由な発言が飛び出すケースが多くあります。当社ではアイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」という商品を開発・販売しています。「なんだ、ゲームか」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、アセスメントサービスを提供している当社ならではの特徴が盛り込まれたツールです。

このツールを使うことで参加者各自の自己理解と、参加者同士の親睦を深めることができます。自己分析を行うとともに、共同演習内の参加者からの評価内容を組み合わせることで、自己理解に関するフィードバックが得られます。

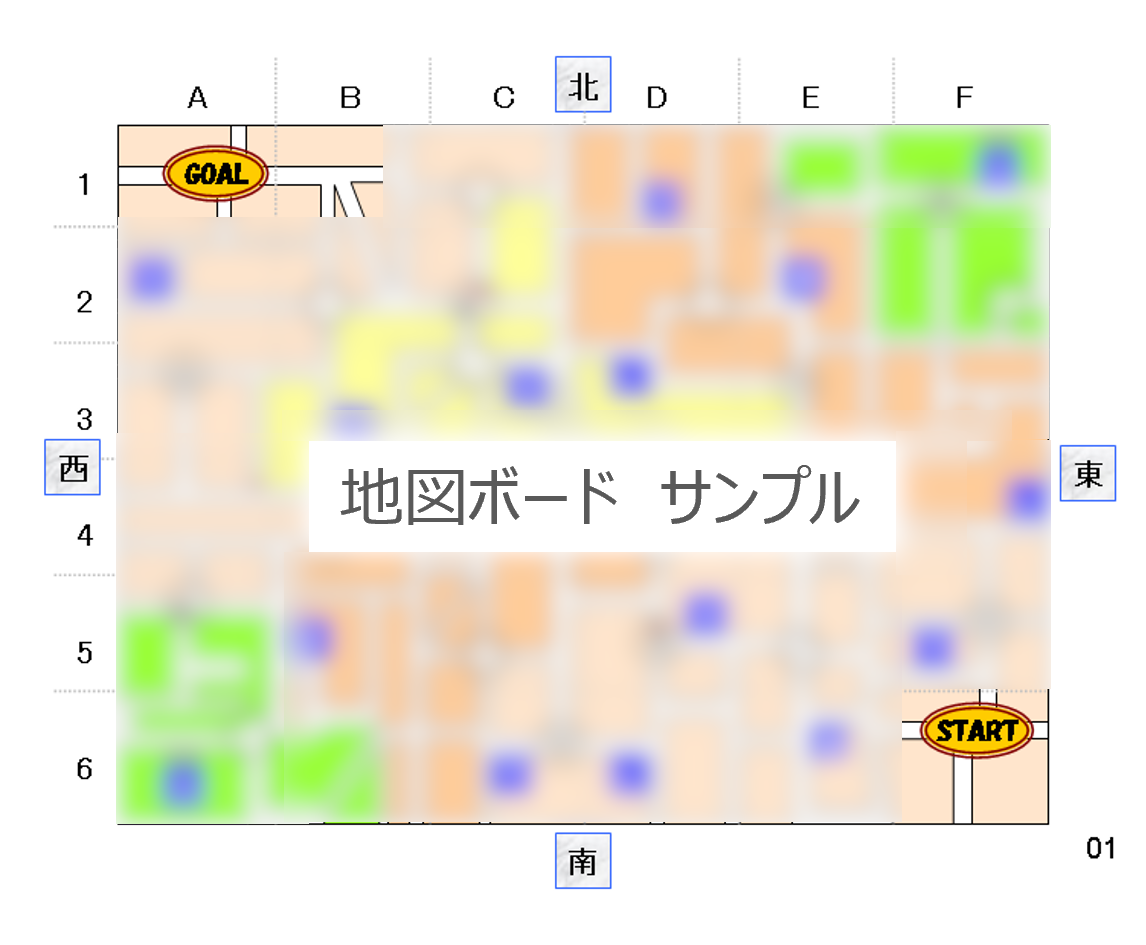

「めくる×わかる」実施の流れ

「めくる×わかる」の構成と実施の流れをご紹介します。ツール構成(1セット):3~5人のグループで実施

個人演習(自己理解シート) A4 サイズ4枚複写式冊子5部

共同演習ボード(地図ボード)4枚(A3サイズ1枚A4サイズ3枚)

1.個人演習:参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

↓

2.共同演習:参加者同士で謎解きボードゲームを行います。ヒントを元に地図に隠れている星を探すゲームです。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

↓

3.個人演習:ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

↓

4.フィードバック:自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます。

所要時間は1~4まで約40分です。

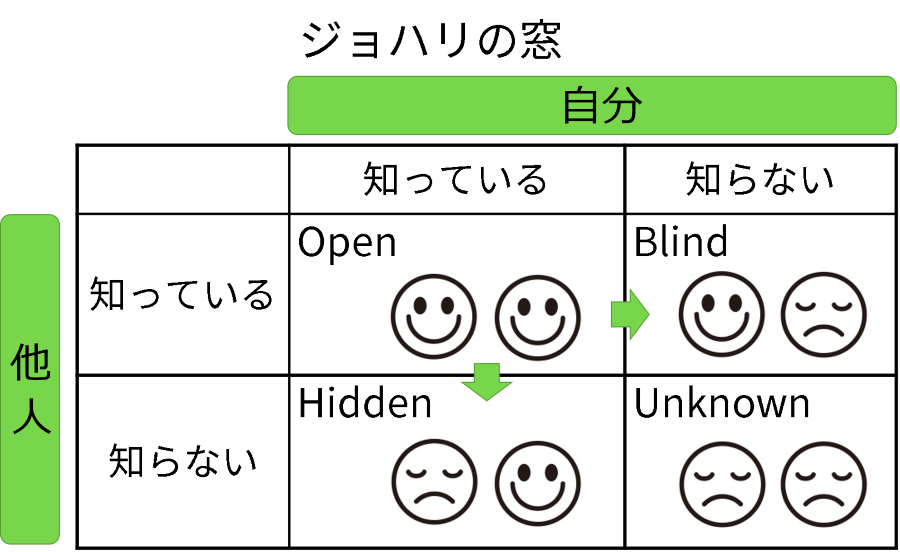

4.フィードバックがこのツールの肝になっている部分です。ジョセフとハリが考案した「ジョハリの窓」という心理学のモデルに基づいて、自己理解を深めていこうというものになっております。

・自分が分かっている自分

・自分が分かっていない自分

・他人が分かっている自分

・他人が分かっていない自分

上記の4つの軸から以下の4つに自己領域を分類するモデルです。

・開かれた窓 自分も他人も分かっている自分

・盲目の窓 自分は分かっておらず、他人が分かっている自分

・隠された窓 他人は分かっておらず、自分が分かっている自分

・未知の窓 自分も他人も分かっていない自分