本コラムでは、質問紙法の検査、360度評価、アセスメントセンターという3つのアセスメント手法を比較して、目的によって適切なアセスメントを選ぶためのコツをお伝えします。

質問紙法の適性検査

質問紙法の検査は受検者が自己申告によって自分自身の特徴を評価する手法で、様々な特徴の測定が可能です。その中でもビジネス場面においては業績との関連が見られやすいパーソナリティ測定が最もポピュラーです。この手法の最大のメリットはコストパフォーマンスが高いことです。1名あたり数千円程度で実施でき、数十分の質問紙に本人が回答するだけで、かなり広範な情報が得られます。したがって、従業員全体の特徴を大規模に調査したい場合によく用いられます。

また本人が回答しているため、結果をフィードバックした時の納得感が高い点も質問紙法の特長です。近年では、キャリア開発を目的とした面談を導入する企業が増えており、面談前や最中に自己理解を促進する情報として測定結果を活用するケースも多くなっています。 本人の潜在的な強み・弱みや、経験したことがない職務に対する活躍可能性が予測できるというメリットもあります。

一方で、質問紙法の検査結果は単なる受検者の自己認識であるため、その結果だけで能力の高低を断定することはできません。したがって、幅広い集団から能力の高い候補者群をリストアップするためには活用できますが、その中で1人を選ぶ時には別のアセスメント手法を用いる必要があります。

360度評価

360度評価は、被評価者の周囲の人(上司、同僚、部下など)が被評価者の業務上の行動を評価する手法です。被評価者について様々な立場の人が評価する事により、一面的ではない評価結果が得られます。この手法は、大きく2つのメリットがあります。

まず実際の業務上の行動を観察できる人が評価した結果のため、本人に行動改善を促しやすいという点です。特に複雑な能力発揮が求められている経営層、マネージャー層の育成施策として、評価結果を活用するケースが多く見受けられます。

もう1点は、個人のバイアスを排除できる点です。上司が付ける行動評価(プロセス評価)を人事考課に取り入れている企業が、その評価の補正をするために活用するケースです。この場合、直属の上司評価のみでは浮き彫りにならなかった被評価者の能力開発課題を360度評価によって明らかにできます。

様々なメリットが感じられる360度評価手法ですが、実施にあたり検討しなければならない課題も多く存在します。

まず、現場の負担が増える点です。仮に1,000名の管理職を対象に行う事を想定し、平均10名の評価者を設定した場合を考えると1名当たりの評価時間が15分でも2,500時間必要です。当然、事前の説明や事後のフィードバックも必要ですので、全体としてかなりコストのかかる評価手法であると言えます。したがって、目的を明確にして、対象を絞って実施することが求められます。

次に360度評価プロジェクトの運営にはかなりの専門性が必要であるという点です。評価項目は実際の職務に関連したものでないとフィードバックしても効果は半減してしまいます。また評価項目が妥当であっても、質問項目が適切でないと適切に評価することはできません。簡単なアンケートのように見えますが、実施する際には緻密に設計しないと効果が半減するどころか、誤った評価結果を基に判断してしまう等のリスクがあります。

最後に、発揮が求められていない評価項目は評価できないという点です。360度評価は、あくまでも職場での行動を基に評価されるため、役割上求められていない能力については評価根拠が不明になり、評価ができないか主観的な評価結果になる可能性があります。まだ経験していない上位ポジションや職種における活躍予測を行う為のデータとしては、参考程度に留まるでしょう。

アセスメントセンター

アセスメントセンターはグループ討議やロールプレイ演習など複数のシミュレーション演習、面接、質問紙の検査、知的能力検査などを組み合わせて実施し、受検者の実際の行動証拠を収集し、専門の訓練を受けたアセッサーが客観的に評価する手法です。職務経験の有無に関わらず評価したい能力の行動証拠を収集できる点がアセスメントセンター最大の利点です。また受検者全員に対して同一の条件で演習を実施するため、公平性が担保されています。これらの特徴からアセスメントセンターは経営人材や管理職などの選抜によく用いられます。また、これらの人材の能力開発でも活用されます。

一方で複数の演習を実施し、多面的に行動証拠を収集するため、1名当たり少なくとも半日から2日程度の時間がかかります。また多くの人手と時間をかけて行うアセスメントセンターは1名あたりの実施費用が数十万円になります。この点からも、幅広い層に実施する手法ではなく、組織戦略上の重要ポジションに絞って実施することが一般的です。

おわりに

前述の通り、それぞれのアセスメント手法はそれぞれの特徴があり、目的や対象者、評価基準に応じた使い分けが必要です。本日ご紹介したアセスメント手法についてご関心がある方は無料のダウンロード資料をご覧ください。 適性検査のフィードバック面談を通じた従業員の能力開発について本コラムでも何度かお伝えしてきましたが、今回は、面談中に明らかになった「ポテンシャルの発揮度」に応じた能力開発の方法をご紹介します。面談を通じて「その能力が仕事で発揮された(またはされなかった)事実があるか」を確認すると、「ポテンシャル(適性検査の結果)」と「発揮度(面談の結果)」から、被面談者の能力を以下の4つに分類できます。どこに分類されるかによって、能力開発に向けた対話や支援の仕方が変わってきます。

対処戦略を持っている能力(ポテンシャル-・発揮度+)

苦手意識を持っているにもかかわらず、実際の仕事場面では発揮できている能力です。本人が何らかの理由でこの能力に必要性を感じており、意識して行動を取っていると言えます。この能力を開発する場合は、発揮し続けるにはどうすればよいか、さらにレベルを高めることができないかを話し合います。また、なぜ発揮できるようになったか、発揮する意欲をどうやって保ち続けているかを掘り下げると、後述する「好きでもないし、行動もしない」能力を発揮する際のヒントが見つかる可能性があります。

被面談者への質問例

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

発揮された潜在能力(ポテンシャル+・発揮度+)

ポテンシャルが高く、発揮もできている能力です。今の仕事でより大きな成果を生み出すために、どのようにこの能力を使うべきか、うまくいっていない仕事や課題にこの能力を生かせないかが対話の中心になります。被面談者への質問例

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

未開拓の潜在能力(ポテンシャル+・発揮度-)

ポテンシャルが高いにもかかわらず、発揮できていない能力です。まずは、適性検査の結果が正しいかどうか、改めて自己認識を尋ねて確認します。正しいと判断できれば、発揮を妨げている要因を探ります。この要因は、外的要因(発揮を求められない業務内容や職場環境)である場合と内的要因(別の能力の不足によって発揮が妨げられている)である場合とその両方である場合が考えられます。内的要因は、例えば「何事にも”主体的に率先垂範して取り組めない”のは、”情報が不足していて”自分の判断に自信が持てないから」などです。この場合は、”率先垂範”という能力の開発に取り組むために「失敗を恐れずにまず取り組んでみる」などの行動計画を立てるよりも、まず、短時間で重要な情報を収集するための”情報をとる”という能力の開発に取り組む方が効果的です。

被面談者への質問例

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

対処戦略を持たない能力(ポテンシャル-・発揮度-)

本人に苦手意識があり、実際に発揮もできていない能力です。発揮するための行動計画を立てる前に、「好きでもないことを、なぜやらなければいけないか」を話し合う必要があります。「仕事だからやりなさい」と伝えるのは簡単ですが、行動が変わることはほとんどありません。この能力を発揮するメリットを本人が理解し、納得する必要があります。その際、目の前の仕事の話題からいったん離れて、本人の望むキャリアや働き方について尋ねてみるとよいでしょう。その実現に向けて、この能力が活用できないか、必要になる場面はないかを模索します。ただ、対話の結果、この能力を必要としない仕事の仕方や役割を検討するほうがよい、という結論になる場合もあります。

被面談者への質問例

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

以上、適性検査の結果と、そのフィードバック面談で明らかになった「ポテンシャルの発揮度」をもとに能力開発に向けた対話や行動計画の立案をサポートする際の考え方をご紹介しました。

フィードバック面談全体の進め方や注意点についてはこちらのダウンロード資料をご覧ください。 人材データを分析・活用して勘と経験に頼らない意思決定をしようという動きが一般的になってきましたが、実際にデータを分析する段階になると戸惑われる方も多くいらっしゃると思います。デジタル技術が進歩して、様々な情報を収集・分析できる状態になってしまったが故に、どの情報をどう分析すればよいのか迷いやすくなっています。苦労して導入したタレントマネジメントシステムに入ったデータを有効活用し、有効なピープルアナリティクスを進める為に気を付けておきたい3つのポイントをご紹介します。なお本コラムのポイントは、クラスター分析に代表されるような可視化を目的とした分析は対象としていません。

ポイント1.目的変数を設定しよう

人事関連のデータは、収集し始めると膨大なデータが集まります。勤続年数、学歴、研修履歴、異動歴、勤怠、業績評価、コンピテンシー評価、スキル情報、サーベイ結果、アセスメント結果、その他個人情報などです。多くの場合、まずは平均値を算出する、分布を見てみるなどの基礎分析に取り組みます。データの性質を理解する為には有用なステップですが、いつの間にかあらゆるデータを集計する事が目的化してしまいます。私もやってしまうのですが、いま目の前にあるデータをどう分析するかに執着し、何を明らかにしたいのかが抜け落ちてしまいます。

そんな時は、統計学で使われる「目的変数」という言葉を思い出してください。目的変数は、予測したい事象を表す変数です。データ分析によって明らかにしたい事(目的)を決めないと、目的変数は設定できません。ピープルアナリティクスにおいては多くの場合、事業戦略の実現や生産性の向上、組織の活性化などに関する指標が目的変数として設定されます。具体的には、業績そのものやKPI、エンゲージメントスコア、退職率などがよく用いられます。

目的変数を設定すれば、あとは何によってその事象が引き起こされているか、もしくは相関関係があるか、を明らかにしていきます。目的変数を説明するために用いる変数の事を「説明変数」と呼びます。なお、説明変数は複数の場合もあります。目的変数と説明変数の関係性を明らかにしていく事が重要であると考えれば、ピープルアナリティクスも身近に感じられるかもしれません。

ポイント2.「差」に注目しよう

ハイパフォーマー(以下、HP)分析という言葉が人事担当者の口からよく聞かれます。しかし、HPの特徴を明らかにするために、HPのデータだけを分析しているケースが散見されます。仮にバスケ選手のHPを分析した結果として、HPの95%は身長180cm以上であったという結果が出たとして、何を感じるでしょうか。バスケ選手なのだから身長が高くて当たり前、と思うのではないでしょうか。HPの特徴を明確化するためには、HPとその他集団の「差」が何によって生まれているかを明らかにすることが重要です。先ほどのバスケ選手の例で言えば、身長はいずれの集団も高いが滞空時間に差があった場合、滞空時間がパフォーマンスと関連していると考えられます。

このようにピープルアナリティクスにおいては、集団間の「差」に価値あるものが表れやすいという事を念頭に置いて分析を進めてみてください。

ポイント3.比較対象は慎重に吟味しよう

「差」に着目する事が重要と書きましたが、比較する集団を誤ってしまうと適切な結果が得られなくなります。先ほどのバスケ選手のHP分析を例にとると、走り幅跳びの選手と比較する分析を行った場合どのような結果が出るでしょうか。滞空時間に差は無く、身長に差が出てくるかもしれません。この事からお伝えしたいのは、説明変数以外の変数は揃える必要があるという点です。バスケ選手という属性は揃える必要がありますし、年齢や所属(実業団なのか大学なのか、高校なのか)なども揃える必要があります。ピープルアナリティクスでは、職種や階層を分けずに分析するようなケースを目にする事があります。総合職としての活躍人材を明らかにしたい場合など、必ずしも誤った分析とは言い切れませんが、明確な結果を得にくい分析である事は念頭において解釈する必要があります。別の例で言えば、退職者を分析する際にも早期離職と中堅層の離職は要因が異なる可能性があり、注意が必要です。この場合も、分析対象の集団の年次を揃える事で狙った結果を得やすくなります。このように、どの集団間で比較を行うかを慎重に検討することで、分析結果が明確になったり、結果を活用しやすくなったりします。

終わりに

適切なデータ分析を行うために注意すべきポイントを解説してきましたが、得られた分析結果を活用する前に留意した方がよい点があります。分析結果そのものを鵜呑みにしない、という点です。データは何らかの事実を指し示していますが、その解釈にあたってはその仕事に従事している人たちの実感が反映されているか、特定の属性を差別するような結論になっていないかなどをチェックする必要があります。より具体的な分析結果の例を見たい方や、適性検査を使った分析にご関心がある方は、ぜひ人材データ分析のダウンロード資料も合わせてご参照ください。 新年度から半年が過ぎようとしており、評価面談(フィードバック面談)の時期を迎える企業も多いのではないでしょうか。しかし、評価面談がただの評価結果通達の場となってしまっては効果的とはいえません。評価面談は、職務成果に対する評価者・被評価者間の認識をすり合わせ、社員の強みをさらに伸ばし弱みをカバーするための建設的な行動計画(アクションプラン)を立てるための場として活用すべきです。

そこで今回は、効果的な評価面談のポイントと、評価面談において適性検査を活用するメリットについてお伝えします。

評価面談の準備

まず、評価者は評価面談に臨む前に、以下のような資料を用意します。・被評価者の所定期間における業務の評価結果と、その根拠に関する資料・・・自身以外の評価者からの評価についても説明ができるよう、事前に情報収集を行ってください。

・面談内容を記録するための媒体・・・記録は被評価者の了承のもと行ってください。

・面談の大まかな計画と、触れるべき事項や被評価者への質問等のリストアップ・・・時間を効率的に活用するために、事前に話す内容をある程度まとめておくことが重要です。面談内容の一般的な流れについては次項で後述します。

・(可能であれば)適性検査や360度評価など、アセスメントの結果帳票・・・アセスメントは、パフォーマンスの原因や根拠として客観的な情報をもたらし、課題の特定や強みの進展に役立ちます。

評価面談の基本的な流れ

評価面談における一般的な流れをご紹介します。① 面談の概要説明とアイスブレイク

最初は雑談等のアイスブレイクから始め、リラックスした環境を作ります。面談の目的、内容、おおよその実施時間等について、最初に説明します。

② 被評価者の自己評価のヒアリング

評価結果を通達する前に、業務成果に対する自己評価と、その根拠についてヒアリングを行います。もし、課題感や相談があれば、ここで対応します。

③ 評価結果の説明

評価結果と、その根拠について説明します。もし被評価者から質問があれば対応します。最初にポジティブな結果から伝えるよう心掛けてください。

④ 評価に対する感想のヒアリング

評価に対してどのように感じたか、被評価者の所見を求めます。自己評価と照らし合わせ、疑問や納得のいかない点があれば共有するよう促してください。

⑤ (可能であれば)適性検査の活用

適性検査の結果がある場合、今回の評価の背景となる行動傾向について、被評価者と一緒に読み解きましょう。詳しくは、次頁で解説します。

⑥ まとめと行動計画(アクションプラン)の立案

今回の評価結果を受けて今後どのような活動をするか、アクションプランや目標を作成しましょう。なるべく具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き(SMART)な目標を策定しましょう。

評価面談で適性検査を活用するメリット

ここまで基本的な評価面談の進め方についてお伝えしてきましたが、評価面談において適性検査の結果を参照(もしくは被評価者にフィードバック)することは非常に有効です。なぜなら、職務成果の裏にある行動傾向について、適性検査が新たな情報をもたらす可能性があるためです。たとえば、「改善・創意工夫」といった点で低い評価のついた被評価者の例を挙げてみましょう。まず、そもそも当人は「改善・創意工夫」といったことが得意なパーソナリティなのか、適性検査の結果を参照します。

もし、「独自の意見を持っている」「変化志向が高い」「オーソドックスなものを嫌う」「創造的である」など、明らかに革新型の人材であれば、本来得意であるはずの改善や創意工夫を妨げている障壁があるはずです。たとえば、心理的安全性を確保できていないためアイデアを表出できない、目の前の雑務に追われて+αの活動ができない、職場に保守的な風土があり意見が通ると思えない・・・などです。この場合、得意なはずの行動を妨げているボトルネックを解消することが、具体的なアクションプランとなるでしょう(このアクションプランは、当人のみならず、上司や職場全体の行動改善につながる可能性もあります)。

反対に、パーソナリティ上、新しいことを発想したり改善点を見つけることが不得意であるというケースもあります。その場合、やみくもに「〇月までに〇点の業務改善案を出す」等の目標を掲げても効果は薄いでしょう。むしろ、「定期的な業務改善会議をオーガナイズする」、「他者のアイデアの実現をサポートする」など、本人が革新性を発揮しなくても職場の改善につながるような行動をすることが、建設的なアクションプランといえるでしょう。

いずれの場合も、適性検査の結果だけを鵜呑みにせず、当人はどう感じているのか、何を解決することが成果につながりそうかを、よく話し合うことが重要です。

評価面談で適性検査を活用する際の注意点

最後に、評価面談で適性検査を活用する際の注意点について申し上げます。評価は会社に貢献した事実に基づいて客観的に行うべきものです。適性検査結果は本人の申告に基づく本人の特徴を表すものですが、その結果は会社に貢献した事実そのものではありません。

評価自体が適性検査結果の影響を受けることは決してあってはなりません。また、被評価者に適性検査が評価結果に影響したとの疑念を持たせることも決してあってはなりません。

評価は職務成果に基づき正しく客観的に行い、その職務成果を生み出した行動のもとになる特徴を紐解くために適性検査を活用するということを念頭においてください。

まとめ

以上、一般的な評価面談(フィードバック面談)の流れと、評価面談における適性検査の活用についてご紹介しました。当社のパーソナリティ検査OPQを被評価者本人にフィードバックする方法については、こちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。また、OPQの解釈についてより詳しく知りたい方は、こちらの無料講座(オンデマンド)をご受講ください。 昨今、多くの企業が新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延にともなう働き方改革やDX推進といった大きな変革を迎えている状況にあります。これにともない、採用要件を改めて見直そうとする企業が増えています。

今回は、人材要件定義手法の一つである、適性検査データを用いたハイパフォーマー分析について、分析に用いる適性検査データの種類について解説いたします。

予測妥当性と一致妥当性:入社前のデータで分析するか、入社後のデータで分析するか

データ分析についてご相談いただく際、「採用時と入社後の適性検査データはどちらを利用した方が良いのか」といったご質問を多く受けます。当社では、採用時に取得したデータを用いて職務パフォーマンスとの関係性を見出す分析を”予測妥当性分析”、入社後に取得したデータを用いて職務評価との関係性を見出す分析を”一致妥当性分析”と呼んでおります。両方の分析を行った上で採用要件を定めるべきですが、実際の分析は様々な制約の中で行うことが多く、分析の目的やデータ属性によるメリット・デメリットを踏まえて、どのデータを用いるのが望ましいかを判断します。

採用時(入社前)に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

採用時に取得したデータを用いて将来(数年後)のパフォーマンスとの関連を分析するメリットは、採用基準や採用プロセスの実効性を検証でき、そのまま分析結果を採用プロセスに反映できることです。実際の採用プロセスでは入社前の適性検査の結果を検討して合否を決定するため、その意味で合理性の高い分析といえます。一方デメリットは、見出された結果を社内の能力開発基準やコンピテンシーとして適用しづらいことです。入社前の自己認識は入社後の自己認識とは異なるケースも多く、特に新卒入社者の場合、初めての就労を経て大きく自己認識が変容する方も多いため、見出された結果を社内で有効なコンピテンシーとしてそのまま受け止めることは危険です。

入社後に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

一方、入社後にあらためて取得した適性検査データを用いて分析を行うメリットは、社員の現時点でのパーソナリティと職務パフォーマンス情報をもって分析を実施するため、比較的安定した明確な結果を見出しやすく、採用基準だけでなくそのまま能力開発やコンピテンシーの指針として用いることができることです。また、数年のデータ蓄積を待たなくてもすぐに分析を実施することができるため、プロジェクトを短期間で完結させやすいという利点もあります。一方デメリットは、就業中の社員にあらためて適性検査を受検するよう依頼する必要があり、企業によっては社員の理解を得てデータを収集すること自体が高いハードルとなる場合があることです。

おわりに

入社前と入社後、それぞれのデータを用いて分析する場合のメリット・デメリットをお伝えしました。使用するデータや分析手法に悩まれている方は、担当のコンサルタントへお気軽にご相談ください。貴社の目的に合った分析プランをご提案させていただきます。客観面接とは

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

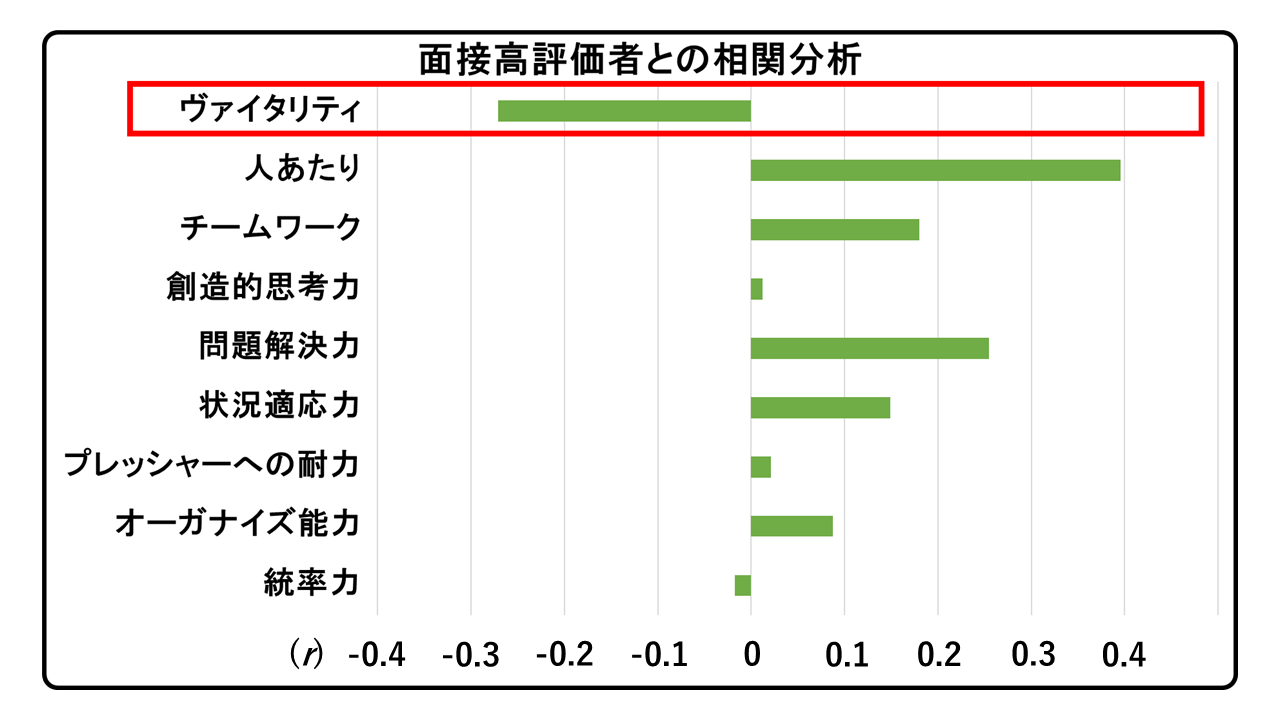

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 SHLのキーテクノロジーであるOPQをはじめとした適性テストは、今やあらゆる企業で選抜・育成などを目的に利用されています。実は、このようなテストの歴史は旧約聖書の物語まで遡ることが可能です。登場人物の一人であるギデオンは、自分の軍の志願者が多すぎるという問題に直面していました。そこで彼はまず、戦争の危険性を説くことで志願者の選抜を行いました。次に「川の水を飲ませる」という試験を課し、周囲を警戒しながら水を飲むという行動を取った者を評価しました。

企業で最初にテストが用いられたのは、第一次世界大戦勃発後です。大戦の中で多くの人々を選別することにおいて、テストは重要な役割を果たし、それが後の「企業のニーズにより適したテストの開発」につながりました。

今回は、OPQがどんな目的で、どのような調査・研究を経て開発されたのか、ご紹介できればと思います。

OPQ開発の目的

OPQは1981年から1984年にかけ、イギリスで開発されました。それまでイギリスには、「企業の職業場面に使うことを目的としたパーソナリティ検査」というものは存在していませんでした。現存する多くのテストは、学生グループをトライアルの対象としていたこと、また臨床心理学の観点から開発されていたため、職業場面での利便性はやや欠けていました。そこで、できるだけ心理学の専門用語を使わず、人事担当者が広く扱えるような職業場面用のテストとして、OPQの開発がスタートしました。

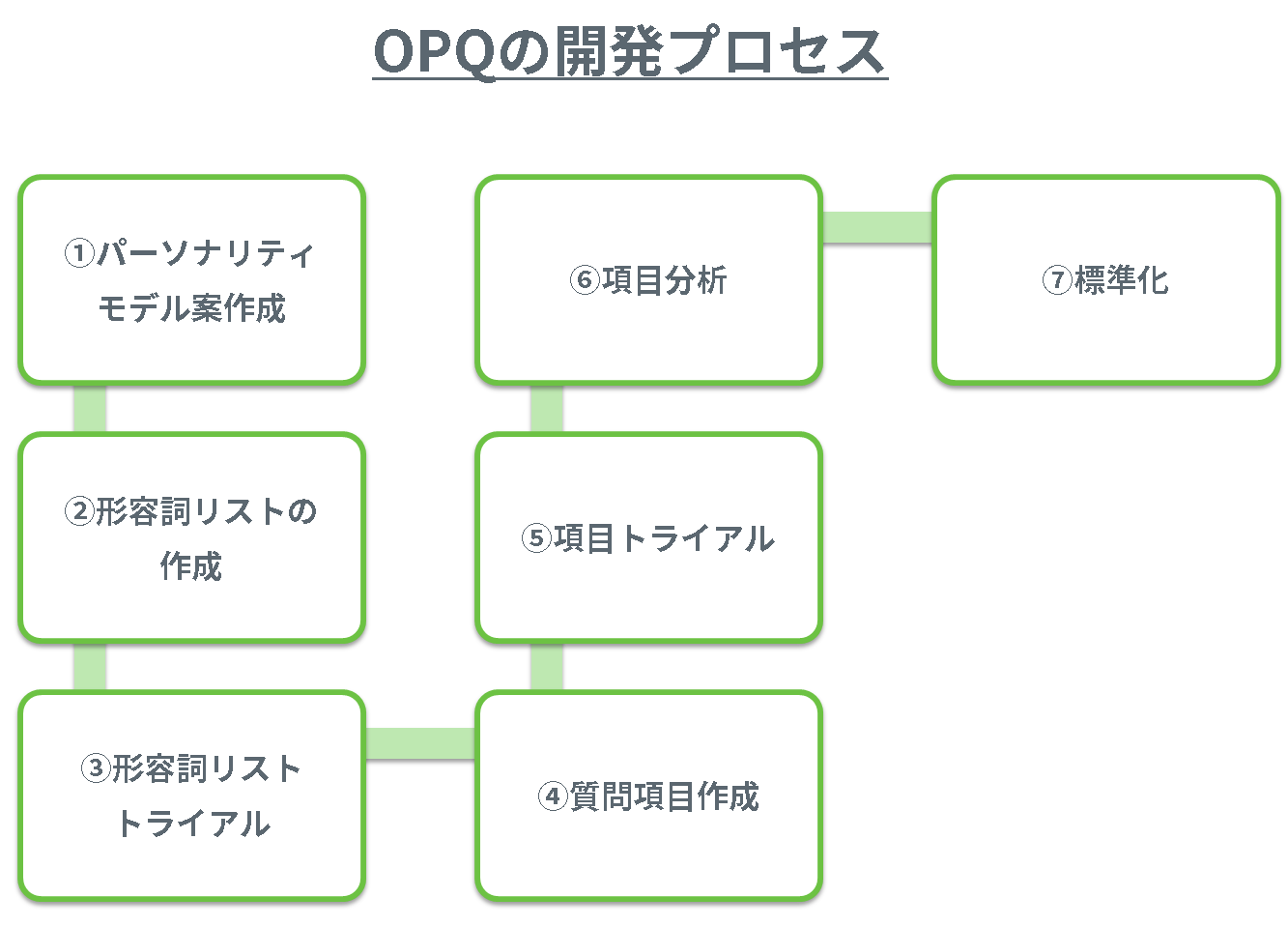

開発のプロセス

質問紙形式の心理測定検査を開発する際の、科学的アプローチに即したプロセスが設計されました。官民を問わない複数組織に協力を依頼し、「優秀者に共通する行動は何か」という調査・検証を経て、尺度を形成していきました。その後、各尺度を測定するための質問項目を作成し、尺度との相関を算出する、というサイクルを繰り返しました。

① パーソナリティモデル案作成

開発協力企業の助力を経て、人事評価データの収集や管理職層へのインタビューを行いました。

【収集したデータ】

・職業場面に関連する全ての検査とパーソナリティモデル

・パーソナリティ尺度と職務業績間の関係に関する妥当性データの検証

・人事評価データ(アセスメントセンターの実施や面接の判断基準・人事考課項目など)

【インタビュー調査】

管理職に対してレパートリー・グリッド調査(優秀社員と非優秀社員を比較しながら、成功に必要な要素を明らかにしていく手法)を行いました。この調査から約800の構成概念が抽出され、検査項目のプールが作成されました。

上記のプロセスに約2年が費やされ、45尺度のパーソナリティモデル案が作成されました。

② 形容詞リストの作成

各尺度を測定する項目を作るため、形容詞リストを作成します。第一次モデル案の各尺度について6個ずつ、さらに重要であると考えられた70個を追加し、合計で340個の形容詞リストを作成しました。

③ 形容詞リストトライアル

開発協力企業の社員約500人を対象にトライアルを実施。データ分析結果や専門心理学者の意見を踏まえ、32尺度が選定されました。

④ 質問項目作成

尺度の検証のため、2000個以上の項目が執筆されました。さらにその中から、【曖昧でないこと】【一般的な職業に関連すること】などの基準に基づいて、項目トライアル用に1500項目が選択されました。

⑤ 項目トライアル

1500項目を4種類の形式に分け、開発協力会社の社員700名以上に対してトライアルを行いました。

⑥ 項目分析

項目分析によって、各項目とすべての尺度との相関を計算しました。項目選択においては【自尺度との相関が高く、かつ、他尺度との相関が低いこと】を、尺度選択においては【各項目が、全体として同じ概念を測定しているか(内的整合性の高さ)、値が異なる版でも一貫しているか】を基準としました。基準に満たない項目を排除し、最終モデル(尺度)が完成しました。

⑦ 標準化トライアル

1983 年 11 月から1984 年2月にかけて、さらに幅広い職業層からデータを取るため、サンプル1000人を対象に第二次トライアルを実施しました。再度項目分析を実施し、項目を精選。最終的な信頼性の検証を行い、標準化された最終版が完成しました。現在も妥当性を担保できるよう、日々研究を積み重ねております。

日本語版のOPQは1988 年にデビューしました。英語版の翻訳からスタートし、日本独自のトライアルと項目分析を繰り返すことによって英語版と同等もしくはそれ以上の信頼性と妥当性を確保した検査が完成しました。

おわりに

このように、OPQは国や文化の影響を受けない普遍的な職務行動をとらえるアセスメントツールとして設計され、多くの言語に翻訳・翻案されてきました。より詳しい解釈や、学術的なバックグラウンドにご関心がある方は、是非OPQ解釈コースやパーソナリティ&アビリティアセスメントコースの受講をお勧めします(申し込み受付中のトレーニングはこちら)。

少々マニアックなテーマではありましたが、当社の強みでもある「グローバル展開」と「妥当性」についてより知識を深める機会となれば幸いです。 面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

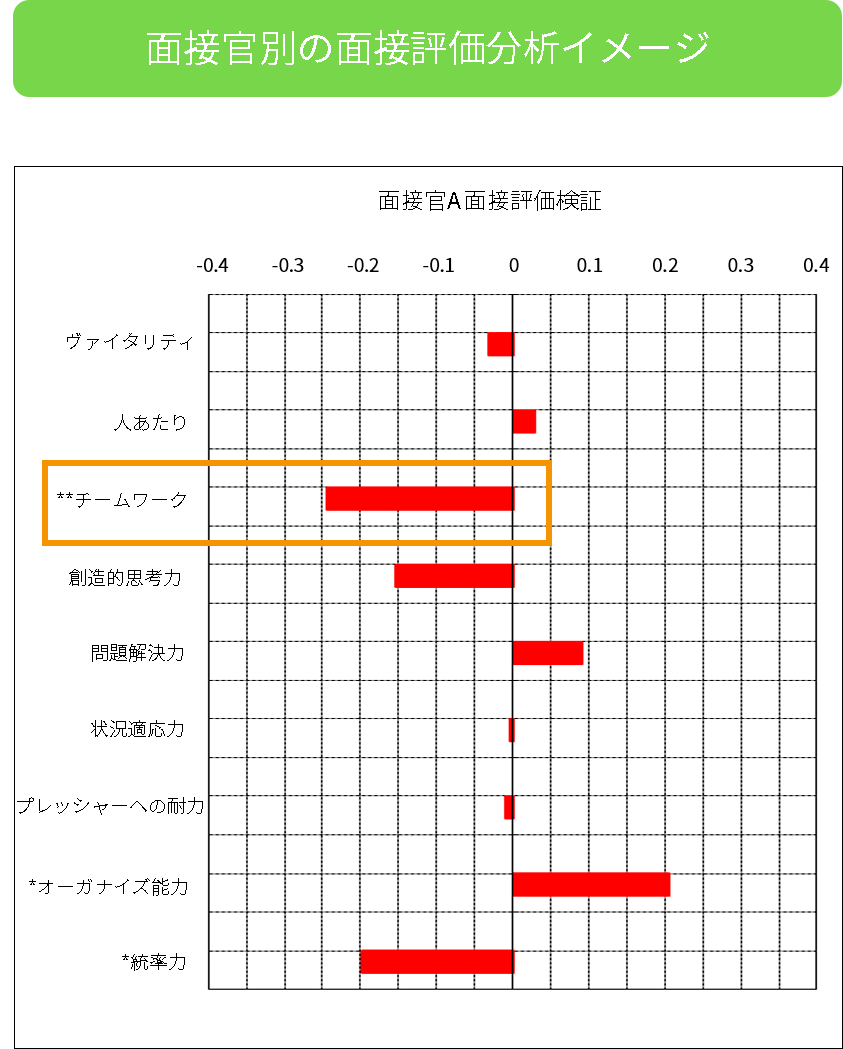

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

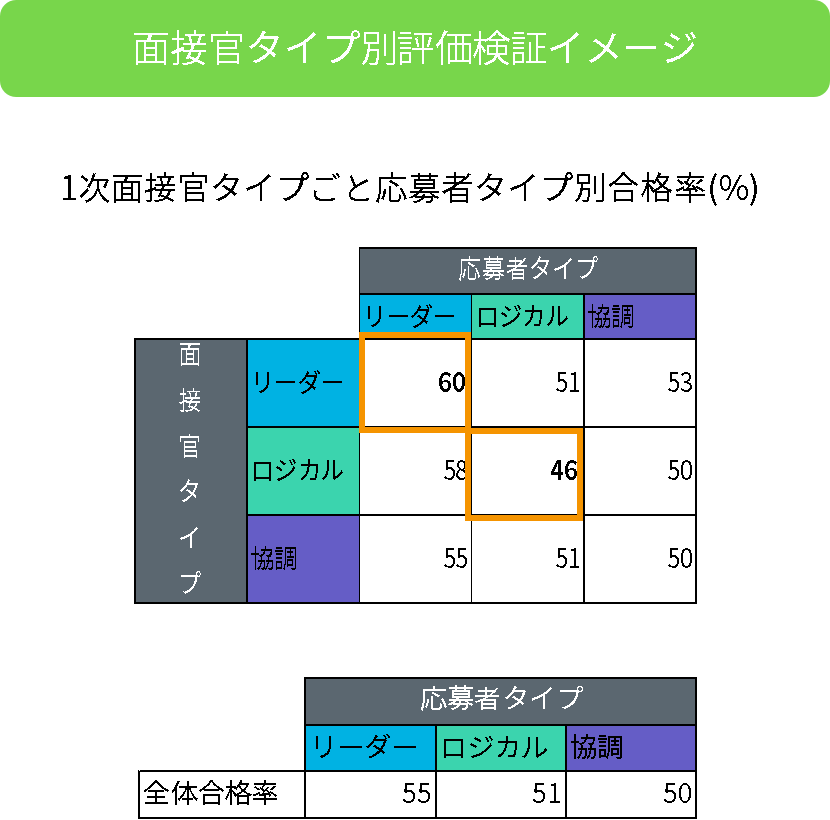

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。 本日は、当社のタレントマネジメント関連商品として、幅広くご利用いただいているパーソナリティ検査「万華鏡30」について、改めてご紹介をします。2021年4月、マネジャー/シニアマネジャー集団との比較ができる新ノルム(採点基準)が搭載されました。この新機能についてもご紹介します。万華鏡30とは

万華鏡30とは、30個のパーソナリティ因子から、様々なコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。現在、多くのクライアント企業で、社員のポテンシャルデータ収集に用いられています(顧客事例はこちら)。万華鏡30の特色として、非常に幅広いコンピテンシーを網羅しているという点があげられます。30因子のパーソナリティに加え、合計52個のマネジメントコンピテンシー、感情知能、8個のチームタイプについて予測しています。したがって、新入社員からマネジャーやエグゼクティブに至るまで、幅広い階層のポテンシャルを共通尺度で予測することができます。

ポテンシャルを把握することで、人材の適材配置、社内選抜・登用、チーム編成、研修の企画や参加者選抜、1on1ミーティングなどに幅広く活用することができます。

新ノルム「マネジャー」「シニアマネジャー」搭載

これまで万華鏡30は、日本人成人一般と比較して得点を算出してきました。しかし2021年4月、新ノルム(採点基準)として、「マネジャー」「シニアマネジャー」の2種類が搭載されました(※)。当社が保有するマネジャー/シニアマネジャーの受検者集団と比較して得点を算出し、受検者の相対的なポテンシャルの高さを見ることができるというものです。この機能のメリットは下記の通りです。(1) 全国のマネジャー/シニアマネジャーと比較した場合の、自分のポテンシャルの高さを知ることができる

経営に近い階層にいるメンバーは、特定のコンピテンシーの値が突出して高い傾向にあります。いわゆる「ハイポテンシャル人材」は、このコンピテンシーの高さによって選出されます。マネジャー/シニアマネジャーノルムでの得点を用いることで、実際のマネジャー/シニアマネジャー層の集団と比べてもなおポテンシャルが高いのか、ということを知ることができます。

(2) その階層における、自分の「強み」「弱み」を知ることができる

これまで受検者は成人一般と比較した場合の自分の強み・弱みを知ることができましたが、「マネジャー(もしくはシニアマネジャー)として見た際の、自分の強み・弱みは何だろう」という疑問もあるでしょう。この万華鏡30の新ノルムを用いることで、「自分は、一般的なマネジャーと比べると対人感受性が高いことが強みといえそうだ」「一般的なマネジャーよりもストレス耐性が低いことが弱みかもしれない」といった、より精緻な自己分析ができるようになります。

※現在、マネジャー/シニアマネジャーノルムは、リポートセンター(オプション帳票)での提供になります。詳細は担当コンサルタントにお問い合わせ下さい。

おわりに

万華鏡30は、採用時の適性検査(GABシリーズ、CABシリーズ、イメジス、玉手箱Ⅲなど、パーソナリティ検査OPQの搭載されている商品)の結果を使って出力することもでき、採用活動からタレントマネジメントへの展開やフィードバックが非常にスムーズな商品です。万華鏡30に興味を持たれた方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしていただくか、担当コンサルタントにお問い合わせください。