相性の正体とは?

広辞苑で「相性」という言葉を調べると「共に何かをする時、自分にとってやりやすいかどうかの相手方の性質」とあります。当社創業社長・清水佑三は「相性の正体は、価値意識と知能タイプの一致である」と述べています。価値意識=何を大事にするかの優先順位、知能タイプ=特定の能力のレベル、の2つが合うと人は相性がよいと感じるとのこと。「相手方の性質」をどう捉えるかが相性の正体を知る鍵である一方、人の性質を表す概念は多様かつ複合的なため、一言で表すことは極めて困難です。ここでは、状況を「仕事場面」、性質を「パーソナリティ」に限定して解説していきます。

仕事における人間関係の相性の良さ

仕事で関わる人との相性をどう判断するかは、関係性や業務の目的によって異なります。日本エス・エイチ・エルでは2つの観点で相性を判断します。1つは、関係性や立場を限定せずに広く、「信頼関係の築き方(コミュニケーションスタイル)」をパーソナリティから予測するものです。これは、単純に似た者同士であるほど、関係構築がスムーズに進みます。つまり、同じスタイルだと相性がよい、と判断されます。もう1つは、リーダーとメンバーという影響力が作用する場面に限定して、それぞれのスタイルをパーソナリティから予測します。これは、似たタイプ=相性がよいとは判断せず、相互補完的な役割の組み合わせが重要です。つまり、同じタイプではないが相性のよい組み合わせが存在するということです。①コミュニケーションスタイルが同じ人とは相性がよい

コミュニケーションスタイルは大別すると次の3つに分かれます。それぞれ同じスタイルの人とはスムーズに関係構築ができます。

人間関係重視型:人間関係を親密にすることで人に対して影響力を働かせるタイプ

パワー型:努力や意欲を通して人に対して影響力を働かせるタイプ

プロセス型:話の内容や手順の適切さによって人に対して影響力を働かせるタイプ

同僚同士、新入社員とメンター、あるいは営業担当と顧客の関係性など、幅広く人との相性を予測する際に効果的です。

②上司のスタイルと部下のスタイルが相互補完的であると相性がよい

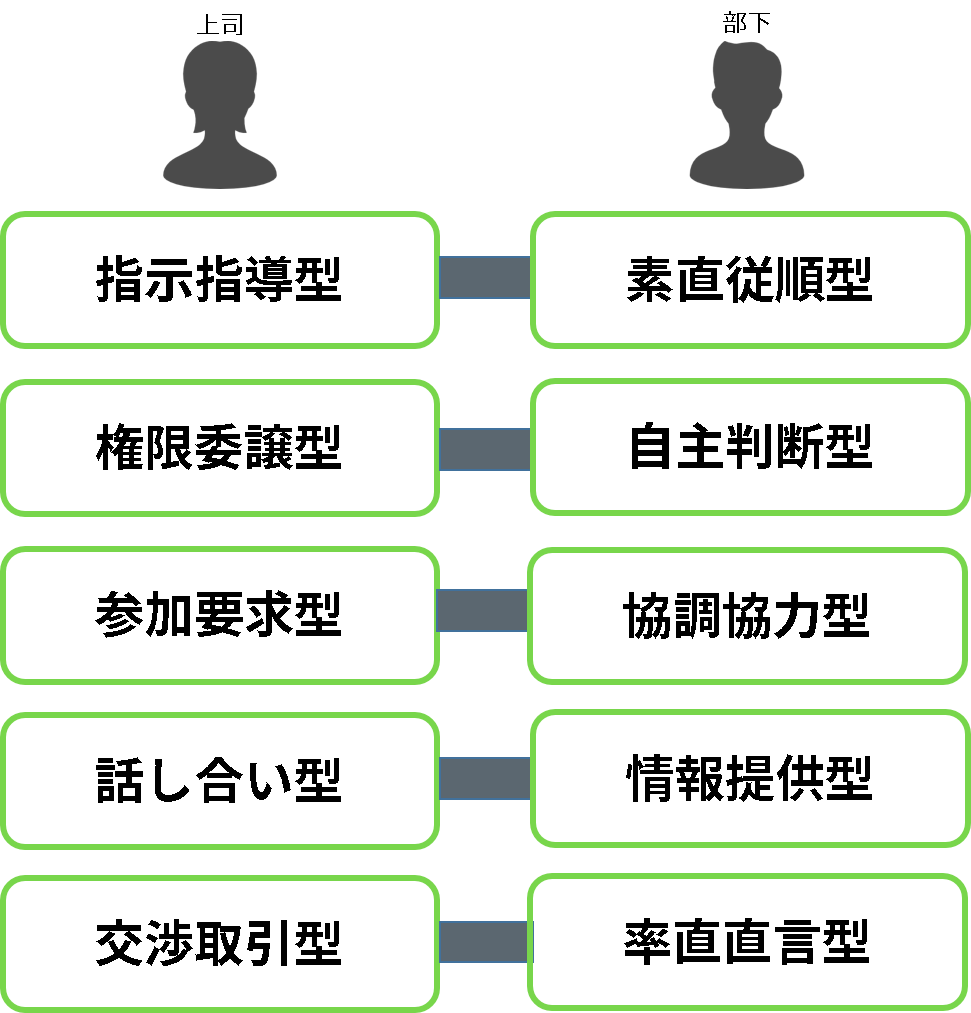

リーダー(上司)とメンバー(部下)という特定の役割を担った時の、それぞれのスタイルの組み合わせを見ます。以下のとおり5つの組み合わせが存在します。

「指示指導型」の上司は、何をどうするか細かい部分まで計画してスケジュールを部下に指示し、チェックします。相性の良い部下は、「素直従順型」で、批判的でなく、上司の指示に従い、強い意見を持たないタイプです。両者のパーソナリティは異なりますが、上司部下の関係では相性がよいと判断されます。また、この5つのタイプは、相性の悪い組み合わせも存在します。例えば、「指示指導型」の上司は、自分のやり方でやろうとする「自主判断型」の部下とは適合しづらいです。

おわりに

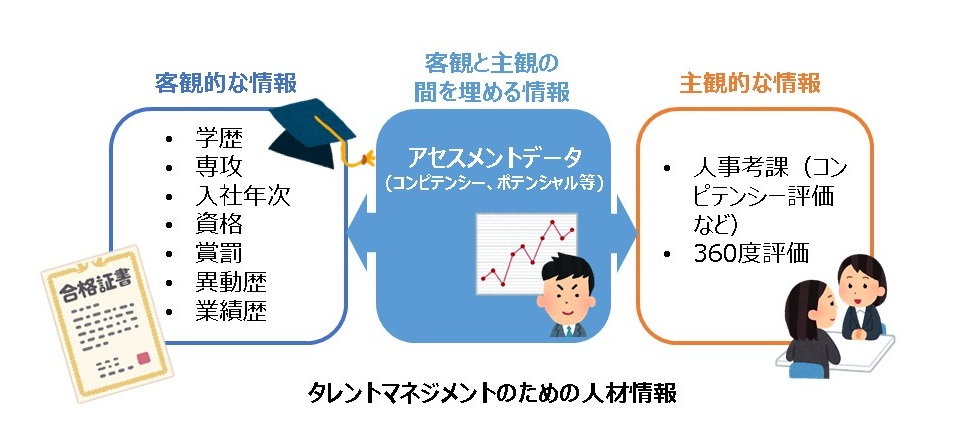

今回は二者間の関係性に注目して解説しましたが、組織はチームで動いており、複数のチーム/プロジェクトメンバー間の相性も重要です。複数人の相性を予測できればチームの生産性向上につながりますが、残念ながら、現時点ではチームパフォーマンスを精度高く予測するモデルが確立されていません。今後、研究を深めていく必要がありそうです。なお、今回ご紹介したコミュニケーションスタイル、上司部下タイプは当社パーソナリティ検査OPQから予測可能です。ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてください。 近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。

客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。

ここのところ、ジョブ型雇用に関する記事をよく目にします。日本の国際競争力低下の要因は日本型雇用システムであるメンバーシップ型雇用の制度疲労であり、諸外国では一般的なジョブ型雇用を導入することで、日本企業の競争力は改善され、働き方改革が進み、日本の労働力維持と国際的なプレゼンスの向上が可能になるかのような議論が多いことに首をかしげています。

あたかも新型コロナウイルスのワクチンのごとく、日本を低迷から救う切り札のように語られていますが、ジョブ型雇用は決してそのようなものではありません。多くの日本企業にとってジョブ型雇用の導入は、組織人材戦略の全面的な変更であり、人と組織をまるごと入れ替える覚悟で臨むべきものなのです。

メンバーシップ型雇用

日本で一般的なメンバーシップ型雇用の本質は、職務を限定しない雇用契約にあります。私たちは入社の際、会社に職務と処遇に関する白紙委任状を提出しているのです。白紙委任状の代償は雇用の保証と定期昇給です。企業側は定年までの雇用と昇給を約束することで自由に扱える人材を獲得できます。企業は人材を自由に扱うため、必要な教育を施します。この教育は本人の意思によってなされるものではなく、あくまでも企業の意思によってなされます。本質的にはメンバーシップ型雇用と社員の主体的なキャリア形成は相いれないものなのです。

ジョブ型雇用

日本以外の国や地域で一般的なジョブ型雇用は、職務を特定した雇用契約に基づきます。企業は労働力を必要に応じて調達しますので、採用の必要がある職務(ポスト)とその職務に求められる要件(能力、スキル、経験、資格等)をはっきりさせておく必要があります。労働者は自分の職務(どこで、何を、どのような条件で行うか)を理解したうえで雇用契約に応じます。また、企業はその職務がなくなれば解雇も可能です。労働者は解雇に備えてエンプロイヤビリティ(雇われる能力)の向上をはかります。そのため、自らの売りを明確にして学位、資格、職務経験等を積極的に獲得します。結果として主体的なキャリア形成が行われます。SNSのLinkedInを使って外国人とのつながりを持つと、キャリア形成に関する日本人と外国人の違いを実感できます。

ジョブ型導入の影響

最近のジョブ型に関する記事や議論では、ジョブ型雇用は職務の要件を定義して、その内容に基づき人を採用したり任用したりする雇用の仕組みとされています。「ジョブ型=職務記述書を作ること」のように言われており、その効用として以下3つがあげられます。- 職務に求められる要件が明確になり、適材適所が促進する。

- やるべきこと、努力の仕方、期待されている成果が明確になり、社員が意欲的になる。

- 社員の専門性が向上する。

- 社員にとって、社内公募以外の昇進と昇給の見通しが立たなくなる。

- 担当している職務がなくなった社員は解雇されることがある。

- 定期昇給と安定雇用という魅力がなくなり、社員が定着しなくなる。

- 経験者採用が中心となり、採用の直接間接コストが増加する。

- 会社の人材育成能力が低下する。

メンバーシップ型を前提に入社した社員は、この雇用システムに魅力を感じて会社に所属しています。会社がジョブ型に変わった時、その方々がどのような行動をとるかは想像に難くありません。また、メンバーシップ型企業がジョブ型を導入するためには、採用、教育、評価、賃金、等級、定年制等の人事制度を変更する必要があります。加えて、後継者計画、リテンション施策、パフォーマンス管理等の新しい取り組みが必要です。ジョブ型の導入は、人と仕組みを総入れ替えする会社の革命なのです。

加えて、この革命は労働市場、労働に関する法令等の影響を強く受けます。

適材適所のすすめ

ジョブ型かメンバーシップ型かに関わらず、パーソンジョブマッチング(適材適所)による個人と組織のパフォーマンス向上は可能です。適材適所の実行にあたっては、ポストごとに求められる要件を定義する必要があります。そのうえで、社員の実績、コンピテンシー、ポテンシャルを評価し、最適な人材を採用・任用します。ジョブ型の会社が行う適材適所のための施策は、経験者採用、社内公募制、ハイポテンシャル人材プログラム等。メンバーシップ型の会社が行う適材適所の施策は、コンピテンシー評価、配属、異動、昇進、職務別研修、選抜型研修等があります。

今、ジョブ型の施策として表向きに語られている「人とポストの最適化」はメンバーシップ型でも実現可能です。ジョブ型の真の目的は、ポストと処遇との合理的な対応関係を作ることにありそうです。

ジョブ型雇用システムは、数年に一度出ては消える人事のバズワードなのか、新しい日本を作る令和維新のきっかけなのか、今後に注目していきたいです。